【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【発売】:ナムコ

【開発】:ナムコ

【発売日】:1980年10月

【ジャンル】:シューティングゲーム

■ 概要

ナムコ黄金期の幕開けを告げた異色のシューティング

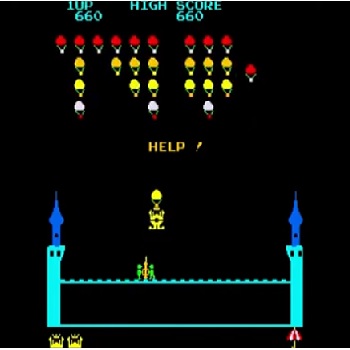

1980年10月、ナムコがアーケード市場に送り出した『キング&バルーン(KING & BALLOON)』は、同社が前年に発表した『ギャラクシアン』のシステムを土台としながらも、独自のユーモアと遊び心を大胆に盛り込んだ作品として知られている。単に敵を撃ち落とすだけのシューティングではなく、“王様を守る”というユニークな設定を導入した点が、当時のゲーマーたちに強い印象を残した。 ナムコが『スペースインベーダー』の後継タイトルを次々と試行錯誤していた時期に誕生した本作は、「攻撃だけではなく防衛を意識させるゲームデザイン」という点で、後の時代にも通じる革新性を備えていたのである。

ギャラクシアンからの継承と変化

『キング&バルーン』の基本的な画面構成は、『ギャラクシアン』に極めて近い。プレイヤーは画面下部の城壁に設置された砲台を操作し、上空を舞う無数のバルーン(敵気球)を撃ち落としていく。バルーンは編隊を組んで飛来し、時には弾を放ち、また時には大胆に降下して攻撃してくる。ここまでは既存の“固定画面シューティング”の延長線上にあるように見えるが、本作の真骨頂はその中心に存在する「キング(王様)」の存在だ。

この王様はプレイヤーの砲台のすぐ下をちょこまかと歩き回っており、撃ち漏らしたバルーンが地上に降下してくると、偶然にもその王様が接触してしまうことがある。するとバルーンは王様をひょいと持ち上げ、空の彼方へとさらっていってしまうのだ。これが本作最大の特徴であり、プレイヤーに課せられた使命は“自機を守ることではなく、王様を守ること”なのである。

ミスの概念を変えた革新的システム

『キング&バルーン』では、自機(砲台)が破壊されてもゲームオーバーにはならない。数秒後には再び新しい砲台が出現し、ゲームは続行できる。つまり、プレイヤーにとって最も重要なのは「砲台の残機」ではなく「キングの命」。この構造は当時としては非常に珍しく、従来の“自機をいかに生き延びさせるか”という固定観念を覆した。

ゲームオーバーの条件は、キングがバルーンにさらわれて画面外に消えてしまうこと。キングが連れ去られるまでに敵を撃ち落とすことができれば、パラシュートのように傘を広げて優雅に降りてくるという演出もあり、この「救出成功」の瞬間が何とも愛らしくプレイヤーを和ませた。

この構造により、プレイヤーは攻撃よりも“守り”のバランスを意識するようになる。バルーンが城内に降り立ちそうなときは、反射的にその付近を狙撃して迎撃しなければならない。攻撃の手を休めると、たちまち王様がさらわれる——その緊張感と可笑しみの共存が、本作の持つ独特の魅力と言えるだろう。

個性豊かな敵キャラクターたち

敵として登場するバルーンたちは、赤・青・黄・緑といった色分けがなされており、色によって得点や行動パターンが異なる。時に3体のバルーンが合体して巨大な“ビッグバルーン”となることもあり、この大バルーンを倒すには通常の3倍の攻撃が必要だが、撃ち落とせば高得点が得られるというリスクとリターンの構造が面白い。

また、バルーンの動きは予測が難しく、波打つように画面を上下する。ギャラクシアンのような整然とした隊列とは違い、彼らは自由気ままに飛行し、誘導弾を放つこともある。このため、常に全方向への注意が求められ、ゲームの難易度は当時の基準でも高い部類に属していた。

さらに、バルーンが城内に侵入してしばらく滞在する仕様もユニークで、放置していると再び上空に戻っていくが、その瞬間にキングが接触すると事件が発生する。これにより、プレイヤーは「敵の残党」を放っておくわけにはいかず、画面の隅々まで管理する必要があった。

ボイス合成がもたらした新たな“キャラクター性”

本作が当時話題になったもうひとつの要素が、音声合成による“しゃべるゲーム”という点である。1980年という早い時期に、人間の声を模したボイスがアーケード筐体から流れ出るというのは極めて珍しく、プレイヤーの耳に強い印象を残した。

キングの声は独特で、さらわれたときには「ヘルプ!」、助けられた際には「サンキュー!」、完全に連れ去られてしまうと「バイバーイ!」と発声する。しかもこの声がどこか気の抜けた調子で、深刻さよりも可笑しみを感じさせるトーンであったことから、多くのプレイヤーがクスッと笑いながらプレイしたという。

なお、この声を吹き込んだのは本作の企画担当者である澤野和則氏本人であり、ナムコ社内の遊び心がそのまま反映されていたとも言われる。海外版では英語ネイティブによる別録音が行われ、ボイスの雰囲気も若干異なるが、その実験精神は世界共通であった。

ゲームデザインの妙と時代背景

『キング&バルーン』が登場した1980年は、『スペースインベーダー』が社会現象となってから約2年、アーケード業界が一気に拡大した時期である。ナムコはすでに『ギャラクシアン』で高評価を得ていたが、次なる一手として“差別化された遊び”を模索していた。その中で生まれた本作は、「撃つ快感」よりも「守る緊張感」を重視した設計で、同社の実験的精神を象徴している。

また、画面の下に配置された城壁や、兵士が砲台を押しているという演出も、他のシューティングには見られないユーモラスな要素である。砲台が破壊されると兵士が押しつぶされるというブラックジョーク的な演出まで用意されており、単純なシューティングに“芝居”を持ち込んだ作品とも言える。

このような細部の演出は、後に『マッピー』や『ディグダグ』といったキャラクター重視のナムコ作品に繋がっていく。つまり『キング&バルーン』は、キャラクター性を持つナムコゲームの系譜の始まりにあたる重要な実験作でもあったのだ。

ナムコ作品群の中での位置付け

当時のナムコは、『ラリーX』や『ボスコニアン』など新しいジャンルを次々と開拓していた。その中で『キング&バルーン』は、商業的には『ギャラクシアン』ほどのヒットには至らなかったが、独自のコンセプトを貫いた“個性派タイトル”として社内外で評価された。特に、キャラクターを中心とした演出、音声合成の導入、守備型のゲームデザインなどは、後のナムコの開発思想を方向付ける一歩となった。

今日では、ナムコの初期アーケードゲームを振り返る企画や復刻版(『ナムコミュージアム VOL.2』など)で取り上げられる定番作品となっており、レトロゲームファンの間では“愛すべき奇作”として語り継がれている。

■■■■ ゲームの魅力とは?

守る緊張感と助ける快感の融合

『キング&バルーン』の最大の魅力は、プレイヤーの行動目的が“自分の生存”ではなく“他者の救出”に置かれている点にある。従来のシューティングゲームでは、自機を破壊されないように慎重に立ち回るのがセオリーだったが、本作では自機が倒れても大した痛手ではない。むしろ、「王様を救え」という一貫した使命感がゲーム全体を貫いている。 この“守る”という要素がプレイヤーに緊張感をもたらし、同時に、さらわれた王を間一髪で助け出した瞬間には大きな達成感が得られる。 「撃つ」「守る」「救う」が一体となったこの感情の波は、他のゲームではなかなか味わえない特別なものだ。

王様の存在が生むコミカルなドラマ

登場キャラクターであるキングは、ただの残機代わりではなく、ゲーム世界に“人間味”を与える存在だ。彼は城の下を右へ左へと歩き回り、まるでのんきに散歩しているかのよう。敵が迫っているのに逃げるわけでもなく、バルーンに触れてはすぐにさらわれてしまう。 その姿が滑稽でもあり、愛らしくもあり、プレイヤーは次第に「この王様をなんとか守ってやらねば」という妙な親近感を覚える。 ゲーム中のボイスも相まって、ただのドット絵キャラに過ぎないはずの彼が、まるで生きたキャラクターのように感じられるのだ。 この“キャラクター性”こそが、のちのナムコの看板ゲーム群へと受け継がれていく文化的遺伝子と言っても過言ではない。

軽妙なボイスが生み出す愛嬌

“HELP!” “THANK YOU!” “BYE BYE!”というシンプルな三語が、こんなにも印象的に残るゲームは少ない。特にさらわれた際の「ヘルプ!」の声は妙に間が抜けており、プレイヤーが焦っている最中に流れると、思わず笑ってしまうほどだ。 ナムコの開発陣はこのボイスを“緊張と緩和”の演出として狙っており、ただのゲーム効果音ではなく、ユーモアとして設計していたという説もある。救出時の「サンキュー!」のタイミングも絶妙で、成功の喜びをプレイヤー自身と王様が共有しているような感覚を生む。 この“音でキャラクターを感じさせる”設計は、後の『マッピー』や『ドルアーガの塔』などのボイス演出へと繋がっていく。

単純操作ながら奥深い攻防

本作の操作は極めてシンプルで、レバーによる左右移動とショットボタンのみ。にもかかわらず、プレイ体験は奥深く、緻密な判断が求められる。 敵のバルーンは一定の隊列から次々と分離して攻撃を仕掛けてくるが、そのスピードと誘導性が高いため、狙い撃ちは容易ではない。 また、バルーンの動きは決して直線的ではなく、波打つように上下左右へと揺れ動くため、プレイヤーは常に照準を微調整しながら撃ち続ける必要がある。 さらに、バルーンを撃ち漏らすと城内へ侵入し、キングを連れ去る危険が生じる。したがって、単純に“敵を倒す”だけではなく、“どの敵を優先して倒すか”という戦略的判断が常に要求されるのだ。

これにより、プレイヤーは画面の上も下も絶えず監視しなければならず、わずかな油断が即座に致命的な結果を招く。この張り詰めた緊張感が、プレイヤーの集中力を極限まで引き上げる要素となっている。

スコアリングの妙とリスクの快感

『キング&バルーン』では、敵の倒し方によって得点が大きく変化する。 通常時に撃ち落とした場合よりも、攻撃中のバルーン、さらにはキングをさらっている最中のバルーンを倒したときのほうが得点が高い。 つまり、あえて危険を承知でバルーンを引きつけてから撃墜すれば高得点が狙える。これはプレイヤーに「安全を取るか、リスクを取るか」という選択を常に迫る設計であり、スコアアタックの面白さを何倍にも膨らませている。

特にキングをさらっている最中のバルーンを撃ち落としたときの得点は通常の3倍に跳ね上がるため、「わざとさらわせて救出で稼ぐ」という危険な戦術も可能。単なる反射神経勝負ではなく、心理的な駆け引きが生まれるのだ。

この“救出ボーナス”の概念は、後年のアクションゲームやSTGにも影響を与えたとされている。

大バルーンの出現が生む高揚感

ゲーム中にまれに出現する“合体バルーン”は、本作の見どころのひとつだ。3つのバルーンが連結して大きな一体となり、通常よりも耐久力が高く、撃墜には3発の直撃が必要となる。 その分、得点も破格で、プレイヤーにとってはリスクと報酬の象徴的存在である。 この演出は後の『ギャラガ』シリーズで見られる合体編隊の原型とも言われており、ナムコがこの時期に“敵のフォーメーション演出”という概念を磨いていた証拠でもある。 巨大なバルーンが画面をゆっくり横切る瞬間は、当時のゲーマーにとって特別な緊張と高揚をもたらした。

ビジュアルとアニメーションの魅力

1980年当時のハードウェア制約の中でありながら、『キング&バルーン』のドットアニメーションは非常に滑らかで、ナムコらしい色使いが際立っている。 特にバルーンのふわりとした上下運動、キングが傘で降下するアニメーションなどは、どこか牧歌的でユーモラスだ。 背景の城壁や砲台もシンプルながらディテールが丁寧に描き込まれており、どの瞬間も“画面が生きている”印象を受ける。 ナムコのグラフィック技術の高さと、アニメーション的演出へのこだわりが感じられる作品である。

緩急のあるゲームテンポ

『キング&バルーン』のテンポは単調ではない。序盤はゆるやかに敵が飛来するが、ステージを進めるごとに敵の攻撃速度と弾速が上がり、プレイヤーの反射神経が試される。 一方で、王様がさらわれている瞬間だけは敵の動きが一時的に緩むため、ここでプレイヤーが息をつくことができる。この“緩急の設計”がゲーム全体のリズムを形成しており、緊張と安心の波が交互に訪れることがプレイヤーの没入感を高めている。 単なる難易度上昇ではなく、“心理的な波”による中毒性の高さこそが、本作が長く愛される理由の一つだ。

子どもも大人も笑顔にするデザイン

本作のグラフィックや音声は、戦闘的というよりもどこかファンタジックで、柔らかな印象を与える。 気球というモチーフ、丸みを帯びたキャラクター、そして軽快で明るいBGM。これらが一体となり、当時のゲームセンターの殺伐とした雰囲気の中で、ほっと一息つけるような作品だったとも言われている。 その愛嬌ある世界観は、子どもたちにも人気を博し、「撃つゲームは怖い」というイメージを和らげた功績も大きい。 ナムコが“キャラクターゲームメーカー”としての道を歩み始める原点がここにあるのだ。

レトロゲームとしての再評価

発売当時こそ『ギャラクシアン』や『スペースインベーダー』の陰に隠れた存在だったが、現在ではその独自性とユーモアセンスが高く評価されている。 特にレトロゲーム愛好家の間では、「ナムコが本気で遊び心を実験していた時代の象徴」として語られることが多い。 近年では『ナムコミュージアム VOL.2』(PS版・PSP版)などの復刻収録によって再び注目を浴び、若い世代が“笑えるシューティング”として新鮮に感じるケースも増えている。

このように、『キング&バルーン』は“笑いと緊張が共存するゲーム”という極めて珍しい立ち位置を確立しており、時代を超えて語り継がれる魅力を放ち続けている。

■■■■ ゲームの攻略など

まず理解しておきたい基本構造

『キング&バルーン』を攻略するうえで最も重要なのは、敵を撃ち落とすことそのものよりも、王様(キング)をいかに安全に守り抜くかという発想を持つことだ。プレイヤーの砲台は、たとえ破壊されても数秒後には再出撃できるため、焦って守りに入るよりも、「どうすれば敵が地上へ侵入しないか」を考えた布陣を整えることがポイントとなる。 敵の行動パターンは一定の法則を持っているが、表面的には不規則に見えるため、まずは「敵がどの方向に降下してくるか」を観察することから始めよう。バルーンが波のように揺れながら下りてくる瞬間を見極め、その進路に先回りしてショットを置くように撃つのが基本戦術だ。

砲台の位置取りがすべてを決める

砲台(自機)は城壁の上で左右にしか動けないため、縦方向への射角調整はできない。この制約の中で最も重要なのが「初期配置と敵の降下位置との関係性」だ。 画面中央付近で待機していると、敵の降下を両側に対応できるが、弾が集中してくるため危険。一方で、左右端に寄りすぎると中央の侵入を許してしまう。よって、最も安全な位置は「中央よりやや右寄り」または「中央よりやや左寄り」。この位置なら、敵が左右どちらから侵入しても素早く対応でき、王様の直上も守りやすい。 このゲームでは、砲台の破壊そのものは致命傷ではないが、破壊されてから再出撃するまでの“空白時間”に王様がさらわれるリスクがある。そのため、撃墜される直前に城壁の端へ寄っておくことで、再出撃時に敵弾を避けやすくなるという安全策も有効だ。

バルーンの攻撃パターンを読む

敵のバルーンは画面上部に42体配置され、3体ずつ、または4体ずつの小編隊で降下してくる。降下時にはジグザグや波打つような軌道を取りながら弾を放つが、実はパターン化されており、ステージ序盤では「右から左へ」「中央から外側へ」の二系統が多い。 攻撃の方向を見極めたら、敵が弾を撃つ前に1~2発先読みで撃つのが理想的。弾速が速いゲームなので、反射的に撃っても間に合わない場面が多い。敵の動きを“予測して撃つ”ことを意識すると生存率が大きく上がる。 また、敵弾は誘導性を持っており、砲台が動くと若干追ってくる特性があるため、撃たれた瞬間に一度止まると危険。撃たれたのを見てから逆方向へ軽く移動することで、誘導弾を自然にかわすことができる。

危険な状況を招く「地上侵入」への対応

最大のピンチは、撃ち漏らしたバルーンが城内に侵入したときである。地上に降りたバルーンは、しばらくその場で静止したのち、一定時間が経過すると再び上空へ戻っていく。だが、その間に王様が接触してしまうと、バルーンはキングを持ち上げ、連れ去ってしまう。 この“地上バルーン”を見逃さないことが、上級者への第一歩だ。画面の下方を頻繁に確認し、地上で停止しているバルーンを見つけたら、最優先で破壊すること。バルーンは接地中も当たり判定を持っているため、すばやくショットを撃ち込めば簡単に消せる。 また、複数のバルーンが同時に侵入した場合、キングがランダムな動きをするため、危険度が一気に増す。こうした状況では、砲台が破壊されてもいい覚悟で“突撃狙撃”を行う方が有効だ。自機を犠牲にしてでも王様を救う、その大胆さが求められる。

救出タイミングを掴むコツ

キングがさらわれた瞬間は、ゲーム中で最も焦るシーンだ。しかし、落ち着いて対処すれば救出は可能である。 まず、キングを掴んだバルーンはすぐに上昇を始めるが、最初の2秒ほどは比較的低空を飛ぶ。この短い間に狙いを定めてショットを放つのがベストタイミング。 高く上がりすぎると照準が届きにくく、敵弾も飛び交うため危険が増す。救出の理想的な位置は「画面の中段あたり」。もしその高さで撃ち落とせれば、傘を開いたキングがゆっくり降下し、砲台の真上へ戻ってくる。 救出時は敵の攻撃が一時的に弱まる仕様になっているので、周囲の弾を気にせず、冷静に“狙い撃ち”を行うこと。焦って左右に動きすぎると、弾を外す確率が高まる。1発で仕留める覚悟を持って臨もう。

高得点を狙う上級テクニック

上級者の間では、「わざとキングをさらわせてから撃ち落とす」という戦術が有名だ。これは、キングを連れ去るバルーンを倒した際に通常の3倍の得点が得られるというシステムを利用したものだ。 もちろんリスクは高い。救出に失敗すれば即ミスになるが、成功すればスコアを大きく稼げるため、スコアアタックでは必須のテクニックとされている。 コツとしては、敵がキングを掴んだ瞬間に砲台を中央付近へ移動し、上昇するバルーンの真下へ入ること。バルーンの軌道はほぼ垂直に上がるため、そのまま真上にショットを連射すれば撃ち落としやすい。 また、合体した“ビッグバルーン”を狙うことも高得点につながる。3発の連続ヒットを要求されるため難易度は高いが、倒した際の得点は通常敵の数倍に跳ね上がる。出現頻度が低い分、撃破したときの爽快感も格別だ。

ステージ進行に応じた難易度の変化

ステージが進むごとに、敵の移動速度と弾速がわずかに上昇していく。特に5ステージを超えるあたりから、バルーンの降下パターンが複雑化し、画面の端から端まで一瞬で移動するようになる。 この段階になると、攻撃の精度だけでなく、反応の速さとリスク管理が問われるようになる。敵弾の回避に集中しすぎてバルーンの侵入を許すと、あっという間にキングがさらわれる。 したがって、中盤以降は“攻撃より防衛優先”の姿勢が鍵となる。敵の全滅を狙うより、侵入させないラインを守ることを第一に考えよう。特に画面中央下部の防衛が甘くなると致命傷になりやすい。

自機破壊のタイミングを逆利用する

一見不利に見える自機破壊も、状況によっては戦術に変えられる。たとえば、バルーンが多数侵入しており、キングがその方向へ向かっている場合、砲台が破壊されて再出撃するまでの短時間に敵の行動がリセットされる。この“間”を利用して、再出撃と同時に一掃を狙う方法もある。 また、自機破壊後の無防備時間は、敵弾のパターンが乱れるため、次の攻撃チャンスを作り出す“意図的なミス”として使える場面もある。高難易度ステージでは、このような“捨て駒戦法”を取り入れると安定感が増す。

得点によるエクストラキング獲得

『キング&バルーン』では、一定のスコアに到達するとキングが1UP(追加される)する仕組みがある。つまり、失敗しても再びチャンスが与えられるという救済措置が存在する。 これを活用するためには、スコア効率の良い敵を優先して狙うことが重要だ。合体バルーンや、キングをさらっているバルーンは得点効率が高いため、リスクを恐れずに挑戦する価値がある。 上級者のスコアアタックでは、1UPのタイミングを計算し、ギリギリでミスしても次のキングがすぐ補充されるよう調整するという戦略的プレイも存在する。

エンドレスループに挑む心構え

このゲームは“終わりのないステージ制”を採用しており、クリアの概念が存在しない。つまり、どこまで耐えられるか、どこまでスコアを積み上げられるかがすべてである。 プレイヤーは次第に、単なる反射神経の勝負から、集中力・冷静さ・忍耐力の勝負へとシフトしていく。 長時間プレイを続けると、敵のスピードに慣れてしまい、無意識に“反応で撃つ”ことが増えるが、実はそれが最大の落とし穴。常に「守る対象はキング」という意識を忘れず、動きのパターンを再確認し続けることが、長期戦攻略の最大の鍵である。

総括:守りの美学で挑むシューティング

『キング&バルーン』の攻略を極めるとは、すなわち「守るプレイスタイル」を極めることにほかならない。 他のシューティングのように敵を全滅させる爽快感ではなく、最後の一瞬に“守り切った安堵”を味わうことが、このゲームの醍醐味だ。 バルーンの軌道を読み、危険を先回りし、さらわれた王を救い出す——その一連の流れは、まるで小さな戦場での救出劇のようである。 派手な演出も、複雑なシステムもないが、そこにはアーケード黎明期の緊張と達成感の原点が詰まっている。 プレイヤーが目指すべき究極の境地は、ただひとつ——「一度もキングをさらわせずにどこまで進めるか」。それこそが真の『キング&バルーン』攻略の証だ。

■■■■ 感想や評判

“撃つだけではない”独特の遊び心に驚いた当時の反応

1980年当時のアーケード市場は『スペースインベーダー』の熱狂が冷めやらぬ中で、数多くの“撃ちまくるゲーム”が登場していた。そんな中、『キング&バルーン』が登場した際、プレイヤーたちは最初こそそのファンシーな見た目に戸惑いを見せたという。 だが、実際にプレイしてみると、単に敵を倒すだけではなく「王様を守る」という全く新しい目的があることに気づき、その緊張感と滑稽さの絶妙なバランスに引き込まれていった。 当時のゲーセン常連たちの感想を拾うと、「ギャラクシアンの続編かと思ったら、全然違う緊張感がある」「敵を倒しても気が抜けないところが面白い」といった声が多く、単調さを感じさせない構成に評価が集まった。

特に、「HELP!」と叫ぶ王様の声が印象的で、プレイヤーの誰もが笑いながらも必死に救出を試みる姿が見られたという。1980年という時代に“音声が喋るゲーム”を体験すること自体が衝撃的であり、その先進性に驚いたゲーマーも多かった。

ボイス演出のユーモアが生んだ笑いと温かみ

当時のアーケードゲームで「喋るキャラクター」は極めて珍しかった。『キング&バルーン』では、さらわれたときの「ヘルプ!」、救出されたときの「サンキュー!」、完全にさらわれたときの「バイバーイ!」という三種の音声が収録されている。 この軽妙なボイスが、ゲームのシリアスさを絶妙に中和していた。プレイヤーが必死になっている最中に、どこか気の抜けたトーンで「ヘルプ!」と響くと、緊張感の中に笑いが生まれた。 多くの当時のプレイヤーは、「助けるべき相手があまりにのんびりしているのが逆に面白い」と感じたようで、口コミの中でも“おとぼけ王様”という愛称で親しまれていた。 このユーモアの感覚こそがナムコ作品の真骨頂であり、後の『マッピー』『パックランド』などに続く“キャラクター性のあるゲーム作り”の先駆けとして高く評価されている。

見た目とのギャップに戸惑う声も

一方で、当時の一部のプレイヤーやゲーム誌は「見た目が可愛らしい割に難易度が高すぎる」と評していた。 バルーンの挙動は非常に素早く、敵弾も誘導性が強いため、慣れないうちはあっという間に王様がさらわれてしまう。そのため、“子供向けの可愛いゲーム”という第一印象とのギャップに戸惑うプレイヤーも少なくなかった。 とくに女性プレイヤーからは「音は可愛いけれど難しすぎて続かない」との意見も出ていたが、逆にゲーマー層からは「見た目に騙されると痛い目を見る本格派シューティング」として評判を得ていた。 この“可愛いのに手強い”構図は、のちのナムコ作品でもたびたび採用されるようになり、ゲーム性とデザインの対比を楽しむ文化の原点のひとつとなった。

アーケード誌での評価と専門家の見解

1980年代初期のゲーム雑誌『ゲームマシン』や『ベーマガ(マイコンBASICマガジン)』などでは、本作を「ギャラクシアン系の派生としては珍しく、守りに重きを置いた意欲作」として紹介している。 特に注目されたのは、プレイヤーが直接攻撃されるだけでなく、NPC(キング)がターゲットになるというゲーム構造で、当時としては画期的な「他者を守るゲーム性」として専門家からも評価された。 一方で、「プレイヤー自身がミスをしていなくても王様が勝手に動いてミスになる」という理不尽さを指摘する意見もあり、難易度調整については賛否が分かれた。 しかしこの“理不尽さ”も、後年では「ゲームが生きているような予測不能の面白さ」として再評価されている。

ナムコ社内外での開発チーム評価

ナムコ社内では、『キング&バルーン』は“キャラクターを前面に押し出す実験的作品”として位置づけられていた。 『ギャラクシアン』で技術的限界に挑戦したチームが、今度は“遊び心”をテーマに据えた開発を試みた結果生まれたのが本作である。 社内資料によれば、当時の開発チームは「いかにプレイヤーを笑わせるか」を目標に掲げており、その成果がボイス演出やアニメーション演出に表れている。 こうした姿勢は後のナムコ黄金期へと繋がっていく開発哲学の礎となった。 ナムコの初期開発者のひとりは後年のインタビューで「ギャラクシアンが理性のゲームなら、キング&バルーンは感情のゲームだった」と述べており、その発言からも当時の挑戦心がうかがえる。

プレイヤー層の広がりと地域ごとの受け止め方

都市部のゲームセンターでは、『キング&バルーン』は“変わり種”として注目を集め、特に常連プレイヤーの間では「腕試し用タイトル」として人気だった。一方、地方の小規模ゲーセンでは“可愛い見た目の安心タイトル”として子供客を惹きつけた。 地域によってプレイスタイルが異なり、東京ではハイスコア狙いの競技的な遊び方が多かったのに対し、地方では親子連れが「王様を助けるゲーム」として楽しむ傾向が見られた。 ナムコが意図していた“誰でも楽しめるキャラクターゲーム”という方向性は、こうした多様な層に受け入れられたことで確実に根付いていった。

他作品との比較に見る独自性

当時の他の固定画面シューティング——たとえば『ムーンクレスタ』や『フェニックス』など——と比べると、『キング&バルーン』は圧倒的に“笑える要素”が強かった。 ゲームセンターの片隅で、プレイヤーが「バイバーイ!」と叫ぶ声に苦笑しながら、周囲が和む光景が見られたというのは、本作ならではだ。 他社が競うようにリアルさや難易度を追求していた時期に、“温かみ”と“笑い”を軸にした本作の存在は異色であり、その異端性こそが長年語り継がれる理由となっている。

ゲーム文化研究者の間でも、本作は「インベーダーブーム後期における方向転換の象徴」としてしばしば取り上げられる。

撃つだけのゲームから、キャラクター性や演出でプレイヤーの感情を動かすタイトルへの橋渡し——その役割を果たした作品と言える。

現代のプレイヤーによる再評価

1990年代以降、『ナムコミュージアム』シリーズで復刻されたことにより、本作は再び注目を集めた。 プレイステーション版やPSP版などで触れた若い世代からは、「昔のゲームなのに個性が強い」「今やっても新鮮」といった感想が多く寄せられている。 また、ボイスやキャラクターデザインの独特さが“レトロかわいい”としてSNSなどでも再評価され、ファンアートやアレンジ音源が投稿されることもある。 当時のプレイヤー世代にとっては懐かしさ、若い世代にとっては未知の魅力——この二重の価値が、40年以上経った今も本作を輝かせている。

「地味な名作」と呼ばれる理由

『キング&バルーン』は爆発的ヒットこそしなかったが、長く愛され続けている。その理由は“中毒性ではなく、記憶に残る温度”にある。 派手な演出や高速展開よりも、どこかのんびりしたテンポ、滑稽で憎めない王様、そして助ける・助けられるという人間的な関係性。 それらが絶妙に噛み合い、プレイヤーの心に“あの声と笑い”を残した。 まさに“静かな人気作”であり、ゲーム史における「シューティングの優しさ」を示した一作である。

総評:笑いと緊張のバランスが生んだ奇跡の小品

『キング&バルーン』への評価を総じて述べるなら、それは“笑いと緊張の共存”という一言に尽きる。 プレイヤーは常に「守らねば」という使命感と、「なんだこの王様!」という可笑しさの間で揺れ動く。その感情の振り幅こそが、本作を他にない体験にしている。 単純なスコア競争ではなく、プレイヤーの感情を巻き込むドラマ性を備えた本作は、アーケード黎明期の中でも稀有な存在だった。 多くのゲーマーがこのタイトルを“ナムコ初期の隠れた傑作”と呼ぶのは、単に遊びやすかったからではない。そこに人間らしい心のやり取りがあったからだ。

■■■■ 良かったところ

ナムコらしい遊び心とユーモアに満ちた設計

『キング&バルーン』の最も魅力的な点として、多くのプレイヤーが挙げるのが“ナムコらしい遊び心”だ。 本作はシステムの構造自体は『ギャラクシアン』に似ているが、ただの模倣では終わっていない。 “王様を守る”という一風変わった設定を採用し、シューティングにコメディ要素と緊張感を絶妙に織り交ぜている。 王様がさらわれるたびに「ヘルプ!」と叫び、救出に成功すると「サンキュー!」とお礼を言う──このやりとりがゲームを単なる得点競争から、どこか温かみのある“物語体験”へと昇華させている。 当時のアーケードゲームでは珍しかった“人間味”の演出が随所に見られ、それがナムコの個性を強く印象づけた。

こうしたユーモラスな方向性は、後の『マッピー』や『ドルアーガの塔』などに通じるものであり、「ゲームで笑わせる」ことを目指した最初期の成功例として高く評価されている。

革新的な「守りのゲームデザイン」

“自機が壊れても構わないが、NPCを守らねばならない”という発想は、1980年当時としてはきわめて斬新だった。 それまでのアーケードゲームでは、プレイヤー=主人公=命という構図が当たり前であり、「自機がやられてもOK」という構造はタブーに近かった。 しかし『キング&バルーン』はその常識を大胆に覆し、プレイヤーに“守る責任”を負わせた。 これにより、単なる反射神経だけでなく、状況判断力・優先順位の見極めといった新たな思考要素が加わり、より深みのあるプレイ体験を実現している。 この“守るゲーム性”は後の『タワーディフェンス』系の原型と見ることもでき、ゲームデザイン史の観点からも非常に意義深い試みだった。

緻密に作り込まれた敵AIとバランス調整

『キング&バルーン』のバルーンたちは、ただのザコ敵ではない。彼らは各自が独自の行動パターンを持ち、画面上で互いに干渉しながら動く。 特に後半ステージでは、攻撃弾を放つタイミングや進入角度が微妙にズレており、プレイヤーに単調さを感じさせない工夫が施されている。 さらに、3体のバルーンが合体して“巨大バルーン”になる演出も、ゲームテンポに変化を与える秀逸な仕掛けだ。 こうした細やかなバランス設計は、ナムコが持つ職人技のようなゲーム作りの象徴であり、当時の他社タイトルには見られなかった緻密さを誇っていた。

バルーンたちは決して単なる敵ではなく、どこか愛嬌があり、動きにも“キャラクター性”がある。

撃ち落としたときの爆散アニメーションの軽快さや、合体時の滑らかな動きなど、細部へのこだわりがプレイヤーの記憶に残りやすい理由だ。

音と動きが作り出す“生きた世界観”

ゲームの世界に命を吹き込んでいるのは、やはりサウンドの存在だ。 「ヘルプ!」「サンキュー!」「バイバーイ!」といった音声だけでなく、発射音や爆発音もどこか軽快で、全体的に明るい印象を与える。 これらの音は、単に効果音として機能するだけでなく、プレイヤーの心理的テンポを支配している。 敵を撃ち落としたときの“ポン!”という音がリズム感を生み、自然と連射のタイミングが取れるようになる。 また、王様が傘を広げて降下する際の音も愛らしく、プレイヤーの緊張を解きほぐす効果を持っている。 1980年当時、これほど音による演出効果を重視したタイトルは非常に稀であり、後の“ナムコサウンド”の源流として位置づけられている。

グラフィックの色彩感覚とデザインの秀逸さ

『キング&バルーン』の画面構成はシンプルながら、カラーバランスが非常に洗練されている。 青空を思わせる背景に、赤・黄・緑・青といった原色のバルーンが映え、遠目から見ても視認性が高い。 特にナムコ特有の“くっきりとした輪郭線”が敵キャラクターを引き立て、プレイヤーが瞬時に動きを追えるよう設計されている。 また、城壁のデザインにも細やかな陰影表現が施されており、ドット絵ながら立体感がある。 こうした美術的完成度は、後の『マッピー』や『ディグダグ』のアニメ調デザインへとつながる方向性を示していた。

テンポの良いステージ進行と絶妙な緊張感

本作はステージが短く、リズムよく進行するため、プレイヤーに“あと一回だけやろう”と思わせる中毒性がある。 敵を全滅させるたびにテンポよく次のステージが始まり、間延びした印象がまったくない。 また、ステージ間に挿入される“わずかな静寂”が効果的で、次の戦いに向けての心拍をリセットしてくれる。 緊張と休息のバランスが巧みで、長時間プレイしても疲れにくい構成となっている。 こうしたプレイフィールの調整は、ナムコ初期作品特有の“心理設計の妙”と言える。

難しさと理不尽さの紙一重の緊張感

『キング&バルーン』は決して簡単なゲームではない。 だが、その難しさが理不尽ではなく、プレイヤーの成長を実感できる絶妙なラインに設定されている。 「もう少しで助けられたのに!」という悔しさが、再挑戦へのモチベーションを生み出す構造になっているのだ。 バルーンの動きを読み、タイミングを掴むたびに自分が少しずつ上達しているのが分かる。 この“プレイヤーの努力が報われる設計”こそ、アーケード黄金期のナムコ作品に共通する最大の美点である。

家庭用移植・復刻による再発見

後年、『ナムコミュージアム VOL.2』(PS)や『ナムコミュージアム バトルコレクション』(PSP)に収録されたことで、再び脚光を浴びた本作。 それらの復刻版では、当時のアーケード筐体の雰囲気を忠実に再現しつつ、現代的な操作感覚でも違和感なく楽しめるように調整されていた。 とくにPSP版では日本語版と海外版のボイスが両方収録され、ファンの間で“ボイス比較”が話題となった。 この再評価を通じて、『キング&バルーン』が単なる懐古作品ではなく、“現在でも通じる遊びのデザイン”を持っていたことが明らかになった。

ゲーム文化史的にも、“ボイス付きアーケード作品の草分け”という功績が再認識され、ナムコの創造性を象徴する一本として語り継がれている。

キャラクターゲームの原点としての価値

『キング&バルーン』の存在意義は、単なるシューティングの枠を超えた“キャラクターゲームの始まり”にある。 プレイヤーが感情移入する対象が自機ではなく、別のキャラクター(王様)であるという構造は、後のゲームに多大な影響を与えた。 プレイヤーは彼の行動に笑い、時に怒り、そして助ける。そこには明確な感情の交流が生まれている。 “キャラクターとプレイヤーが一体となる”という後のナムコ作品の哲学は、このタイトルにすでに芽吹いていたのだ。 その意味で、『キング&バルーン』はナムコ史における“人格のあるゲーム”の第一歩であり、現在のキャラクター文化の礎を築いた作品として賞賛されるべき存在である。

総括:奇抜な発想が時代を先取りした名作

『キング&バルーン』の良かったところを総括すると、それは「奇抜でありながらも完成度が高い」という一言に尽きる。 ナムコがただの続編路線に逃げず、全く新しいコンセプトに挑戦した勇気。 そして、その挑戦を支えた緻密なバランス設計、音とキャラクターの融合、笑いと緊張の同居。 これらが見事に調和した結果、40年以上経った今も語り継がれる“忘れられない体験”が生まれた。 一見コミカルで軽い作品に見えて、その裏には当時のナムコの実験精神と高い技術力が詰まっている。 まさに“早すぎた名作”──それが『キング&バルーン』というゲームの最大の賛辞である。

■■■■ 悪かったところ

見た目とのギャップが生んだ“想定外の難易度”

『キング&バルーン』が当時のプレイヤーを驚かせたのは、その見た目の可愛らしさとは裏腹に、内容が非常にシビアだったことだ。 柔らかい色使いのグラフィック、丸みのある気球、のんびりした王様──これらのビジュアルから「初心者向けの癒し系シューティング」を想像した人は多かった。 しかし、実際にプレイしてみると、敵の弾は速く、誘導性も強く、ほんの一瞬の油断が致命傷となる。 しかもプレイヤーは自機ではなく、常に動き回るキングを守らなければならない。 この“動く防衛対象”がゲームの難易度を大幅に引き上げており、「可愛い見た目に反して異常に手ごわい」というギャップが、当時のカジュアル層には少々受け入れづらかったようだ。

初心者プレイヤーの中には、「1分も持たずにさらわれて終わる」という苦い経験をした人も多く、可愛さと難しさのバランスの悪さを指摘する声が後を絶たなかった。

理不尽さを感じる“王様の気まぐれ行動”

最大の特徴でありながら、最大の不満点でもあったのが、王様の動きだ。 キングはプレイヤーの意図とは関係なくランダムに左右へ動き続けるため、危険な方向に突っ込んでいくこともしばしばある。 プレイヤーがどれだけ完璧に敵を迎撃しても、運悪くキングが地上に降りたバルーンに触れてしまえば、その瞬間にミスとなる。 この“制御不能な味方”という構造が、プレイヤーに大きなストレスを与えた。 「助けたいのに本人が勝手に動く」「守っているのに勝手に死ぬ」という矛盾が、上級者でさえ悔しさを覚える要因となったのだ。

当時のゲーム誌でも、「ゲームデザインとしては独創的だが、運要素が強すぎる」と評されており、テクニックでは補えない部分が残った点は惜しまれるところである。

自機破壊時の理不尽な再出撃タイミング

本作では、自機(砲台)が破壊されてもすぐ復活できるというシステムが導入されている。 一見プレイヤーに優しい救済策のようだが、実際にはその“復活までの数秒間”が非常に危険だ。 その短い無防備時間の間にバルーンが城内に侵入し、キングをさらってしまうケースが多発する。 さらに、再出撃の際に無敵時間が存在しないため、復活した瞬間に敵弾やバルーンに衝突して再び破壊されるという悲劇も少なくなかった。 これが連鎖すると、プレイヤーはなすすべもなくミスを繰り返す羽目になる。 この仕様は“テンポの速さ”を意識した結果とも言えるが、結果的に理不尽な難しさを助長していた。

上達すれば対応は可能だが、初心者には酷なバランスであり、「頑張っても不運で負ける」と感じる場面が多いのが欠点だった。

単調に感じやすいステージ構成

『キング&バルーン』はエンドレスステージ制を採用しており、明確な区切りやボス戦などは存在しない。 そのため、一定時間を超えるとどうしても“同じことの繰り返し”に感じてしまう。 バルーンの出現パターンは変化するものの、背景も構図も大きく変わらないため、長時間プレイすると視覚的な飽きが訪れる。 アーケード初期のゲームゆえに仕方ない部分ではあるが、後発の『ギャラガ』や『ボスコニアン』などと比較すると、演出面でのバリエーション不足は否めない。 この“変化の乏しさ”が、継続プレイのモチベーションを削いでしまう一因となった。

もしもステージ間にイベントや小演出があれば、プレイヤーをもう少し引き留められたかもしれない。

ナムコの実験作としては秀逸だが、完成度という点ではあと一歩物足りなさを残す。

バルーンのスピードと弾速の不均衡

中盤以降のステージでは、敵バルーンのスピードが極端に上がる一方で、自機の弾速や発射間隔はほとんど変化しない。 これにより、敵の動きに弾が追いつかず、命中精度が下がる現象が頻発する。 プレイヤーは連射しても空振りが多くなり、フラストレーションを感じやすくなる。 しかも敵弾は高速で誘導性を持つため、避けること自体が難しい。 後半になるほど「攻撃も回避もままならない」という状況に陥りやすく、理論的な攻略よりも“反射神経頼み”の戦いを強いられる。 これが結果として、一部プレイヤーには“運ゲー”の印象を与え、バランス面での不満として語られている。

もし自機の連射性能や弾速がステージ進行に応じて強化される仕様があれば、難易度の上昇を緩やかにできただろう。

スコアシステムのリスクが高すぎる

“キングをさらわれた状態で敵を撃ち落とすと高得点”というシステムは非常にユニークだが、同時に極めて危険でもある。 スコア狙いのプレイヤーはわざと敵にキングを掴ませることで得点を稼ごうとするが、救出のタイミングをほんの一瞬でも誤ればミス確定という博打的要素になっている。 高得点を取るにはリスクを負わねばならないという設計自体は秀逸だが、報酬とリスクのバランスが取れていないとの意見も多かった。 特に初心者には「わざとさらわせる」という発想自体が分かりにくく、結果的にシステムの深みを体験できないまま終わってしまう。 もう少しチュートリアル的な導入や、段階的に救出ボーナスを理解できる仕組みがあれば、遊びの幅が広がっただろう。

操作レスポンスの鈍さ

ナムコのアーケード基板としては十分な処理性能を持っていたものの、砲台の移動レスポンスにはややもたつきがあった。 ショットを放った直後に入力が一瞬遅延する感覚があり、連射中は特に動きが重く感じられる。 このため、敵弾を避けようとした瞬間に動作が遅れて被弾するケースが多発した。 当時のハードウェア的制約ゆえに仕方ない部分ではあるが、“反射神経勝負のゲーム”でこのわずかな遅延は致命的だった。 このレスポンスの問題が、“やられたのは自分のせいではない”という印象を生み、理不尽さの印象を強めてしまっている。

世界観の統一感に欠ける部分

『キング&バルーン』は明確なストーリー設定が存在しないため、舞台や登場キャラクターの背景が不明瞭だ。 なぜバルーンが襲ってくるのか、なぜ王様が一人で歩き回っているのかといった疑問がプレイヤーの間で議論になった。 当時のゲームは“設定よりもゲーム性”が重視されていたが、後に『ドルアーガの塔』などで物語性が評価されたナムコにとって、本作の曖昧さは惜しい点でもある。 もし簡単なオープニングや世界観の説明があれば、プレイヤーがより深く感情移入できたはずだ。 ゲームのキャラクター性が高いだけに、背景設定の不在が少しもったいない印象を与える。

一部のプレイヤー層に限定された魅力

本作の独特なルール──「自機は死んでもいい、守るのはキング」──は当時としてはあまりに新鮮だったが、その特異さゆえに好みが分かれた。 アクションゲームの爽快感を求めるプレイヤーには物足りず、逆に緻密な戦略を好む層には不確定要素が多すぎる。 つまり、万人受けするゲームではなかったという点が最大の弱点と言えるだろう。 ヒット作『ギャラクシアン』や『ラリーX』のように幅広い層に浸透することができなかったのは、この独自性が裏目に出た結果でもある。

総評:実験作ゆえの粗さと時代の限界

『キング&バルーン』は、明らかに“挑戦的な実験作”であった。 そのため、完成度よりもアイデア重視の設計となっており、後年の視点で見れば粗削りな部分も多い。 難易度バランス、操作感、ステージ構成の単調さ──どれも今の基準では改善の余地がある。 しかし、こうした欠点の多くは“新しいことに挑戦したがゆえの代償”でもある。 当時のナムコが次世代のゲームデザインを模索する過程で生まれたこの作品は、完璧ではないが、その不完全さの中に確かな情熱と発想力が宿っていた。 プレイヤーを苛立たせながらも惹きつける――それが本作の持つ“愛される未完成”という独自の魅力なのかもしれない。

[game-6]■ 好きなキャラクター

プレイヤーに愛された“おとぼけ王様(キング)”

『キング&バルーン』と聞いて真っ先に思い浮かぶのは、やはりゲームタイトルにも名を連ねる主人公のひとり「キング(王様)」だろう。 この王様は、プレイヤーの守るべき存在でありながら、ゲーム中で最も自由奔放なキャラクターでもある。 画面下の城の中を右へ左へと忙しなく歩き回り、まるで緊張感などないかのようにのんびりした様子を見せる。 敵が迫っているのに逃げ出さず、むしろ危険な方へ突っ込んでいく――そのマイペースな姿に、プレイヤーは思わず「頼むからじっとしてくれ!」と叫びたくなるほどだ。 しかし、そんな憎めない性格こそが、彼が長年愛されている理由のひとつである。

多くのプレイヤーは、最初こそこの王様に振り回されて苛立ちを覚えるが、プレイを重ねるうちに、彼の“わがままさ”を微笑ましく感じるようになる。

それはまるで、守ってやりたい弟や子供のような感覚に近い。ゲームに「感情移入の対象」を持ち込んだという点で、このキングはアーケードゲーム史上でも非常に珍しい存在だった。

ボイスが生んだキャラクター性

『キング&バルーン』が特異な存在である最大の理由は、やはり“喋るキャラクター”の登場だった。 1980年という時代において、アーケード筐体から人間の声が流れるというのは前代未聞であり、当時のプレイヤーに強烈なインパクトを与えた。 キングの声は実に独特で、どこか間の抜けたトーンで「ヘルプ!」「サンキュー!」「バイバーイ!」と発する。 この声の主は、実は開発を担当したナムコの澤野和則氏本人だと言われており、その裏話もファンの間で語り草となっている。

中でも人気なのは、さらわれたときの「ヘルプ!」の一言。

プレイヤーが焦っている状況で流れるその声には、まるで緊張感がなく、妙にのんびりした口調で発音される。

そのギャップがプレイヤーの心を掴み、当時のゲームセンターでは「助けてって言うわりに余裕あるな!」と笑いが起きたほどだ。

救出に成功したときの「サンキュー!」も印象的で、プレイヤーがミスをしてもどこか憎めない雰囲気を残してくれる。

この“声によるキャラクター表現”が、単なるドットキャラだったキングに生命を吹き込み、以後のナムコ作品における音声演出の先駆けとなった。

危なっかしくも愛される存在

この王様の最大の魅力は、“助けたくなるキャラ”であるという点に尽きる。 ゲーム中では、彼はとにかく自分のペースで歩き回り、敵が地上に降り立ってもお構いなしに接触しようとする。 その結果、プレイヤーがどんなに頑張っても唐突にさらわれてしまうことがある。 一見理不尽にも思えるが、この“危なっかしさ”こそがプレイヤーの保護本能を刺激し、思わず夢中にさせる。 助け出した瞬間の安心感と達成感は、どんな高得点よりも嬉しい。

プレイヤーがキングを守る姿は、どこか親子の関係にも似ており、この感情の交流が他のシューティングにはない温かさを生んでいる。

この“守るキャラ”という発想は後のゲーム文化に大きな影響を与え、『プリンセスメーカー』や『ICO』のような「他者を守る体験」を軸にした作品の源流とも言えるだろう。

2人の兵士(砲台を押す男たち)の存在

画面下部で砲台を支えて動かしている、無名の二人の兵士も隠れた人気キャラクターだ。 彼らはプレイヤーの操作によって左右に動く砲台を物理的に押しているように見えるが、実はそれ自体がユーモラスな演出。 砲台が破壊されると、兵士たちはその下敷きになって押し潰される――というブラックジョーク的な表現もあり、ナムコ独特の“シュールな笑い”が感じられる。 この「キャラの死にも笑いを添える」演出は、のちの『マッピー』のネズミ警官や『ゼビウス』の敵爆破エフェクトなどにも繋がる。

また、兵士たちには明確な名前がないにもかかわらず、当時のファンの間では「バルーン兵」「城下の双子」といった愛称で呼ばれており、ファンコミュニティの中では地味ながら存在感のある人気を得ていた。

敵キャラ・バルーンたちの多彩な個性

本作の敵キャラ「バルーン」も忘れてはならない存在である。 単に敵を撃ち落とす対象ではなく、それぞれの色と動きに特徴があり、プレイヤーに異なる印象を与える。 赤いバルーンは最も標準的な攻撃を行う基本タイプ。青いバルーンはスピード重視で、誘導弾を放つことがある。黄色いバルーンは耐久性が高く、やや大きな得点を持つ。 そして3体のバルーンが合体して誕生する“ビッグバルーン”は、存在感抜群の強敵だ。 倒すまでに3発必要だが、撃破したときの爽快感と得点は群を抜いており、上級プレイヤーの間では人気の的だった。

バルーンたちは動きがどこか生き物じみており、まるで空を漂う魚のようにふわりふわりと動く。

それが攻撃時には急に鋭く降下するため、プレイヤーは一瞬も油断できない。

この“愛らしさと脅威の共存”が、単調になりがちなシューティングゲームに豊かな表情を与えている。

海外版のキングの声の違い

海外版『King & Balloon』では、キングのボイスが英語ネイティブによって録音されており、日本版とは異なる雰囲気を持っている。 日本版の「ヘルプ!」がやや間の抜けた発音なのに対し、海外版は少し真面目で切迫感のあるトーン。 その違いがプレイヤーの印象を大きく変え、海外では「意外とシリアスなシューティング」として受け取られた例もある。 しかし、世界中のプレイヤーが共通して魅力を感じたのは、やはりキングの存在そのものだった。 守る対象でありながら、どこかコメディ的で、思わず微笑んでしまう。 この普遍的なキャラクター性こそが、国境を越えて愛され続ける理由である。

“助けられるキャラ”としての革新

アーケードゲーム黎明期において、“助けられるキャラクター”はほとんど存在しなかった。 多くのゲームは「敵を倒す」か「自分が生き残る」ことに焦点を当てており、他者を守る要素は極めて少なかった。 そんな中で登場したキングは、まさに画期的な存在だった。 彼は自ら戦わないが、プレイヤーにとっては最も大切な存在であり、ゲームを通じて「誰かを守る快感」を味わわせてくれる。 この“守る対象”の存在が、プレイヤーの感情を動かし、没入感を生み出していた。

のちに登場する『マリオブラザーズ』のピーチ姫や、『ICO』のヨルダ、『ラストオブアス』のエリーなど、“守られる側のキャラクターが感情を生む”という構図の源流は、間違いなくこのキングの存在にあったといえるだろう。

見た目のかわいさが時代を超えて愛される理由

近年、SNSやレトロゲームファンの間では、このキングの“ドット絵デザイン”が再評価されている。 丸っこい体型、王冠のドット表現、傘を差して降りてくる姿――どれも当時の技術でありながら、今見ても古臭さを感じさせない。 ミニマルながらも感情が伝わる表情設計がされており、現代の「ピクセルアート文化」に通じる美しさを持っている。 一部のファンは、キングをモチーフにしたキーホルダーやステッカーを自作し、イベントで配布するなど、40年以上経った今でも愛され続けている。

“かわいくて面倒くさいキャラ”という矛盾した存在感が、時代を超えて人々の心に残っているのだ。

総評:愛すべきトラブルメーカー

『キング&バルーン』におけるキングは、プレイヤーにとって試練であり、同時に癒しでもある。 彼は常に予想外の行動を取り、プレイヤーを振り回すが、その度にプレイヤーは笑いながら再挑戦する。 助け出した瞬間の「サンキュー!」にすべてが報われる――その感覚こそが、このゲームの本質だ。 彼は完璧なヒーローではなく、どこか抜けている“人間味”を持ったキャラクター。 その不完全さが、ゲーム世界にリアリティと温かさを与えている。

結局のところ、誰もが彼を責めながらも愛してしまう。

だからこそ、40年以上経った今でもファンたちは彼の声を思い出し、笑顔になるのだ。

“守りたいけど呆れるキャラ”――それが『キング&バルーン』のキングであり、アーケード史に残る最初の“愛され系トラブルメーカー”なのである。

■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

アーケード黄金期の料金体系と『キング&バルーン』の立ち位置

1980年当時、日本のアーケードゲームセンターでは、1プレイ=100円という料金体系が定着し始めていた。 ナムコの『ギャラクシアン』や『パックマン』といったヒット作も同じ価格設定で稼働しており、『キング&バルーン』もその標準価格に準じて導入された。 当時のゲーマーにとって100円は“ワンチャンス”の象徴であり、1コインでどこまで進めるかが腕前の目安とされた時代だ。 そんな中、『キング&バルーン』は他のゲームと比べてプレイ時間が短くなる傾向にあった。 なぜなら、ミス条件が「自機の破壊」ではなく「キングの拉致」であるため、予想外のタイミングでゲームオーバーを迎えてしまうことが多かったからだ。 この構造上の短命さが、プレイヤーによって“コスパの悪いゲーム”と感じられた一方で、上級者には「1コインで粘り続けるスリルがある」と高く評価された。

こうした一長一短の構成が、『キング&バルーン』を“通好みのナムコ作品”として印象付ける結果となった。

ゲームセンターでの設置と宣伝の実情

『キング&バルーン』が登場した1980年秋、アーケード市場はまさに“インベーダーブームの熱が冷めつつある過渡期”にあった。 メーカー各社は「次の流行」を模索しており、ナムコも『ギャラクシアン』に続く形で多様なジャンルを試みていた。 その中で『キング&バルーン』は“キャラクター性のあるシューティング”として売り出された。 当時のチラシには、王冠をかぶった丸いキャラクターが気球にさらわれるユーモラスなイラストが描かれ、他の硬派なSF系タイトルとは明確に差別化されていた。 ゲームセンターの店頭では、ナムコ純正筐体にカラフルなパネルデザインが施され、ポップな雰囲気を演出。 また、ナムコは本作を「音声付きゲーム」として積極的に宣伝し、“喋る王様”というキャッチコピーで注目を集めた。

この「喋る」という要素は当時としては衝撃的で、プレイヤーが筐体に近づくと突然「ヘルプ!」と声がする――この演出が口コミで広まり、多くのゲーマーを引き寄せたのである。

当時のプレイヤー層と受け止め方

『キング&バルーン』を熱心にプレイしたのは、主に中高生や若い社会人の層だった。 彼らはすでに『スペースインベーダー』で腕を磨いていた世代であり、単なる連射ゲームには飽き始めていた。 その点で、“守る対象がいる”という新しいプレイスタイルは新鮮に映り、戦略的な面白さを感じさせた。 一方で、子供や初心者にはやや難解で、ルールを理解する前に終わってしまうことも多かった。 そのため、『パックマン』のような大衆的ヒットにはならなかったが、マニア層の間では「技術介入度の高い高難度シューティング」として語り継がれる存在となった。

中には、ゲームセンター内で「キングを助けるたびに笑いが起きる」といった微笑ましい光景もあったという。

そのユーモアと緊張感の両立が、本作を“遊びの幅が広いゲーム”として印象付けていた。

メディア露出とナムコブランドの中での扱い

当時のゲーム専門誌『ゲーメスト』や『マイコンBASICマガジン』の創刊以前ということもあり、『キング&バルーン』は他の大ヒット作ほど多くの誌面を飾ることはなかった。 ただし、ナムコ社内では技術的チャレンジとして大きく評価されており、“音声合成”と“合体敵キャラ”の同時搭載を実現した作品として社史に名を残している。 社内開発者のインタビューによると、「音をキャラクターとして使う」という発想は本作で確立し、その後『パックマン』や『マッピー』のキャラクター音声設計に応用されたという。 つまり、『キング&バルーン』は“裏方的存在”でありながら、ナムコのゲームデザインの基礎を築いた重要な一作だった。

このため、ナムコの社史的資料や復刻インタビューではたびたび取り上げられ、社内技術者の誇りとして今も語られている。

海外での展開と国際的評価

『キング&バルーン』は、ナムコが海外パートナー企業であるミッドウェイ(Midway)を通じて欧米市場にも輸出された。 北米版は“King & Balloon”のタイトルでリリースされ、筐体のデザインや配色がやや異なっていた。 海外のアーケードでは、英語ボイスが採用され、「HELP!」「THANK YOU!」「BYE BYE!」という明瞭な発音が印象的だった。 そのため、英語圏のプレイヤーには日本版よりも“ドラマ性”が強く伝わり、短いゲームの中にもストーリー性を感じるという評価が寄せられた。

海外のゲーム雑誌では、「ナムコがコミカルな世界を創り出した初の試み」として紹介され、特に英国やフランスのゲーマーの間で根強い人気を持った。

一部のマニアは“ナムコ初のキャラクターコメディ”と位置付けており、海外版筐体は現在でもコレクターズアイテムとして高値で取引されている。

後年の復刻と再評価の流れ

1990年代以降、ナムコはレトロゲームブームに合わせて過去作品を復刻する流れを進めた。 『ナムコミュージアム VOL.2』(PlayStation, 1996年)や『ナムコミュージアム バトルコレクション』(PSP, 2005年)に収録されたことで、『キング&バルーン』は再び注目を浴びることになる。 とくにPSP版では、日本語・英語の両ボイスを収録し、ファンの間で“どちらのキングが可愛いか論争”が巻き起こった。 また、近年の『ナムコレトロアーケード』シリーズやバンダイナムコの公式配信イベントでも紹介され、40年以上前の作品でありながら今も愛され続けている。

SNS上では、「今やっても面白い」「音が最高に癒される」といった感想が多く見られ、当時を知らない若い世代にも新鮮に受け入れられている。

レトロゲーム配信者の間では“最初のボイス入りアーケード作品”として紹介されることも多く、歴史的価値の再評価が進んでいる。

人気の変遷とファンコミュニティの形成

リリース当初こそ地味な印象を持たれていた本作だが、年月を経て“隠れた名作”としての人気を確立した。 ファン同士の交流会では「キングの声真似大会」や「最速救出チャレンジ」などの企画が行われることもあり、ユーモラスな愛され方をされている。 さらに、海外のレトロゲームコミュニティでも“ナムコ80年代初期の実験精神を象徴するタイトル”として取り上げられる機会が増えている。 本作が単なるゲームを超えて、文化的な存在として認識されていることは注目に値する。

特にコレクターズ界隈では、オリジナル基板や筐体パネル、販促ポスターなどが非常に希少で、オークションでは10万円を超える価格で取引されることもある。

ナムコファンにとって、『キング&バルーン』は“知られざるルーツ”としてコレクションの中核を占める作品になっているのだ。

時代を超えて受け継がれる魅力

『キング&バルーン』は、そのシステム・キャラ・音・世界観のすべてが、後世のゲーム開発者に刺激を与えた。 「守る対象を設定する」「音で感情を伝える」「失敗も笑いに変える」という三つの設計思想は、ナムコが以降展開するヒット作群の根幹となる。 『マッピー』のコミカルな捕り物劇、『ドルアーガの塔』の人間味あるドラマ性――その萌芽は間違いなく本作にあった。 つまり、『キング&バルーン』は売上こそ大ヒットではなかったが、文化的・技術的な意味では“ナムコDNAの出発点”と言えるだろう。

このように、当時のプレイ料金100円で遊べたわずか数分の体験が、後のゲームデザイン史にこれほど大きな影響を残したことは驚くべきことだ。

それゆえ今でも多くのファンが、“100円で笑顔をくれたゲーム”として本作を懐かしむのである。

総評:静かな人気を持続する“笑って守る”名作

『キング&バルーン』は派手なヒット作ではなかった。 だが、ナムコの創造性と遊び心が凝縮されたこの小さな実験作は、時代を超えて静かな人気を保ち続けている。 王様の「ヘルプ!」が流れるたびに、プレイヤーは40年前のゲームセンターの空気を思い出す。 笑いながら遊び、失敗してもまた挑戦する――そんな“ナムコスピリット”を象徴する1本として、今なお多くの人に語り継がれている。 かつて100円で遊べたその小さな世界は、今やレトロゲーム文化の宝物と言っていいだろう。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【2枚セット】dreamGEAR レトロアーケード バブルボブル 用【 高機能 反射防止 スムースタッチ / 抗菌 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ..

dreamGEAR レトロアーケード パックマン 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護 フ..

dreamGEAR レトロアーケード ギャラガ 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護 フィ..

【2枚セット】dreamGEAR レトロアーケード バブルボブル 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液..

dreamGEAR レトロアーケード ギャラガ 用【 防指紋 クリア タイプ 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護..

NEOGEO Mini インターナショナル ネオジオ ミニ 国際 NEO GEO Mini International アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイタ..

評価 3.67

評価 3.67