【SS】クロックワークナイト ぺパルートの大冒険 上巻 【中古】セガサターン

【発売】:セガ

【開発】:セガ

【発売日】:1994年12月9日

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

セガサターン登場初期を彩った意欲作

1994年12月9日、セガは自社の次世代機「セガサターン」の本格的な年末商戦タイトルとして『クロックワークナイト ペパルーチョの大冒険 上巻』を投入した。サターンといえば2D格闘やアーケード移植の強さが注目されがちだが、そのラインナップの中にあって本作は「家庭用オリジナルタイトル」として強く存在感を示した。舞台設定は「人間の家の中」だが、プレイヤーが操るのはぜんまい仕掛けの小さな騎士——トンガラ・ド・ペパルーチョ三世であり、見慣れた家具や文房具が巨大な障害物や舞台装置に変わる。誰もが子ども時代に一度は思い描いた「おもちゃが動き出し、家の中で冒険をする」世界観を、当時最新鋭のCG技術で描き出した意欲作であった。

物語の基盤——誘拐事件と救出劇

ストーリーはシンプルで分かりやすい。主人公トンガラは、憧れの存在であるオルゴール人形・チェルシーを救い出すべく奔走する。彼女は何者かにさらわれ、屋根裏部屋に幽閉されてしまった。プレイヤーはペパルーチョを操作し、家の部屋を順番に探索・攻略しながら最終目的地を目指す。物語自体はさほど深掘りされないが、登場キャラクターたちの会話やアニメ調のデモ映像を通して、キャラクター同士の関係性やコミカルな掛け合いが断片的に描かれていく。この緩やかな芝居の雰囲気が、人形劇や教育番組に似た温もりを漂わせていた。

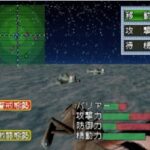

グラフィック技術の最先端と表現手法

1994年当時、家庭用ゲーム機における3Dグラフィックは過渡期にあった。セガサターンはポリゴン処理を得意とするPlayStationに比べると2D寄りの設計とされるが、本作では背景をポリゴンで表現し、キャラクターはプリレンダーCGを使うという折衷的な手法が採られている。結果として、奥行きのある空間表現とアニメ的なキャラクターデザインの両立に成功していた。子どもから大人まで親しみやすい“おもちゃの世界”を描くには非常にマッチした手法であり、サターンの映像技術の可能性をアピールするのに適したタイトルだったと言える。

キャラクターの魅力とネーミングの遊び心

ゲームには多数の個性豊かなキャラクターが登場する。主人公トンガラの不器用ながら一途な性格、ヒロイン・チェルシーの優しさと芯の強さ、ライバルであるジンジャーのクールさと友情、陰ながら支える従者や家族たち……。特筆すべきは、その多くがスパイスや調味料をもじった名前で統一されている点である。ジンジャー(生姜)、ソルティア(塩)、プルンチョ(プルーン)など、どこか食卓を連想させる語感がユーモラスで、作品全体の“おもちゃの国の人形劇”という雰囲気を補強している。このネーミングセンスによって、プレイヤーは短時間でキャラクターを覚え、親しみを持つことができた。

システムとゲーム進行

『クロックワークナイト 上巻』の基本構造は、4つの部屋を順番にクリアしていくステージクリア型アクションである。各部屋は2つの通常ステージと1つのボスステージで構成されており、道中では様々な日用品が障害物や仕掛けとなってプレイヤーの行く手を阻む。ステージ終盤では「CLOCKWORK」と書かれた文字が流れるベルトコンベア上でジャンプを行い、指定されたアルファベットに着地できれば残機が増えるというミニゲームも挿入される。このように、単純な横スクロールに留まらず、ちょっとした遊び心を随所に差し込んでいるのが特徴だ。

また、ライフは3ヒット制で、ステージ中に散らばる金のネジを集めることで最大5まで拡張可能。敵を倒したりアイテムを拾ったりすることで残機を得やすく、挑戦が失敗してもすぐに再挑戦できる設計となっていた。さらに、部屋をクリアするとソルティアが経営するカジノでルーレットに挑戦でき、クラウン(王冠型のアイテム)を賭けて残機を増やすチャンスがある。この“カジノでお遊び”という演出もまた、人形劇風の世界観にマッチしていた。

アクション操作の特徴

主人公トンガラの攻撃方法は「鍵を突き出す」というユニークなものだ。リーチは短いが、敵をスタンさせた後で抱え上げ、別の敵に投げつけて巻き込むことができる。これにより、プレイヤー自身が連鎖的な攻撃を組み立てられる余地が生まれる。また、ダッシュは方向キーを二度押しすることで発動する。発動までにラグがあり、最初は扱いにくさを覚えるが、慣れると曲がり角やジャンプ台の勢いを利用した爽快な操作感に変わる。まるでドリフト走行を習得していくレースゲームのように、「慣れるほどに操作が楽しくなる」設計だった。

演出と音楽

本作のもう一つの魅力は、アメリカン・アニメーション風のコミカルで温かい演出にある。ムービーシーンでは人形たちが表情豊かに動き回り、舞台劇さながらの賑やかさを見せる。音楽はブラスバンド風の明るい曲調からトイピアノを思わせる軽快な旋律まで、部屋や状況に合わせて多彩に変化する。視覚と聴覚が統一された“おもちゃの国の冒険譚”として、プレイヤーは自然と物語に引き込まれるのである。

当時の市場背景と分割販売の事情

1994年末といえば、セガサターンとソニー・PlayStationが熾烈な競争を繰り広げた時期だ。サターンは『バーチャファイター』で大きな注目を集めたが、家庭用オリジナルタイトルの厚みはまだ不足していた。そこでセガは、急ぎの年末商戦に間に合わせるため、本作を“上下巻”に分けて販売するという方針を採った。結果として、上巻はボリューム的にやや物足りないとの声も出たが、反面「次巻への期待」を持たせる形にもなった。後年、両方をまとめて収録した『ペパルーチョの福袋』が発売され、完全版として改めて評価を受けることになる。

総括としての位置づけ

『クロックワークナイト ペパルーチョの大冒険 上巻』は、セガサターン初期のソフト群の中で異彩を放つ一本だった。先端的なCG表現と懐かしさを感じさせる人形劇風の世界観、シンプルながら奥深い操作系、親しみやすいキャラクター造形。こうした要素は「セガが家庭用市場で幅広い層にアピールしようとした」姿勢を示すものだった。今日振り返ると、決して大作ではないが、“おもちゃの国の冒険”をテーマに据えたその発想力は、他のどのアクションゲームにも代えがたい独自性を放っている。

■■■■ ゲームの魅力とは?

家庭の中を冒険する“等身大ファンタジー”

本作最大の魅力は「家」という誰もが知っている日常空間を、ぜんまい仕掛けのオモチャ視点で描いた点にある。椅子や机の脚が巨大な塔に見え、鉛筆や消しゴムが壁や障害物になる。普段なら手のひらでつまむだけの物体が、プレイヤーにとっては“乗り越えるべきステージ”として立ちはだかる。このスケール感の逆転こそ、クロックワークナイトが独自の存在感を放つ要因だ。子ども時代に「もし自分が小さくなって部屋を探検したら?」と想像したことがある人は多いはず。その空想を実際のゲームプレイで体験できるのは、他に類を見ない新鮮さだった。

プリレンダーCGが生む独特のキャラクター性

当時のアクションゲームの多くはドット絵かポリゴンで描かれていた。そんな中、本作では“プリレンダリング”という手法を取り入れた。3Dモデルを事前にレンダリングし、2Dスプライトとして配置するやり方である。この方式により、キャラクターの造形は立体感を保ちつつも、アニメーション的な滑らかさと温かみを両立することができた。特に主人公トンガラのぎこちない動きや、ジャンプ時に足をバタつかせる所作は、CG特有の誇張と人形劇的な愛嬌が絶妙に重なり、プレイヤーの心を掴んだ。

クセのある操作感が生み出す“上達の快感”

クロックワークナイトの操作は決して軽快とは言えない。ダッシュの発生が遅く、加速度の影響で曲がり角ではオーバーランしがちだ。だが、その不自由さこそがプレイヤーに学習の余地を与える。最初は思い通りに動かせず苛立ちを覚えるが、次第に「止まる位置を予測する」「ジャンプの距離を調整する」といったスキルが身につき、確実に上達を実感できる。これはレースゲームでドリフトを習得する感覚に近い。不自由を克服する過程そのものが面白さになるという、ゲームデザイン上の妙味が光っていた。

投げコンボと敵処理の面白さ

鍵で敵をスタンさせ、抱え上げて別の敵に投げつける——この一連の流れは単純だが、連続して決まると爽快感が高い。さらに複数の敵を巻き込むことで1UPに繋がり、実利的なリターンも得られる。つまりプレイヤーは「魅せプレイ」と「効率的なプレイ」を同時に味わえる。こうしたコンボ感覚の楽しさは、当時の横スクロールアクションには珍しい要素で、後のアクションゲームに通じる「プレイヤー自身が遊び方を発見する余地」を先取りしていた。

ステージごとに変わる“仕掛けの豊富さ”

各部屋は日用品を題材にした仕掛けで彩られている。積み木でできた迷路、ミニ四駆が走り抜けるレーン、香水瓶が噴き出す霧……。ただの障害物ではなく、見て楽しい・遊んで納得できるギミックが詰め込まれている。とりわけボス戦は多彩で、トンガラの短い攻撃リーチを逆手に取った「距離の取り合い」が要求される。プレイヤーは敵の弱点を見極め、立ち位置を工夫して戦う必要があり、単なる力押しでは勝てない奥深さを感じられる。

残機システムとリトライのしやすさ

ゲーム全体の設計は「失敗しても再挑戦を促す」方向に寄っている。クラウンを集めればコンティニューでき、ルーレットでは残機を荒稼ぎできる。普通に遊んでいれば残機が増えすぎてゲームオーバーにならないほどだ。結果として、プレイヤーはストレスを抱えず、「あと一回挑戦してみよう」という気持ちになれる。上達を体感させつつ、理不尽さを感じさせない。このバランス感覚は、当時としては先進的なゲームデザインだった。

音楽と演出が紡ぐ“人形劇の温もり”

クロックワークナイトの音楽は、ブラスやトイピアノを使った明るく軽快な曲調が中心だ。曲のリズムは画面上の動きとシンクロしやすく、プレイを自然に後押ししてくれる。加えて、ムービーシーンではキャラクターが表情豊かに芝居をする。これはただのアクションゲームを超え、まるで舞台劇を観ているかのような没入感を生み出した。技術的には試行錯誤の産物だが、結果的に“人形たちの世界に入り込む”体験を強固にしている。

キャラクター同士の関係性が生むドラマ

本作には明確なストーリー進行は少ないが、登場人物同士の掛け合いや隠しイベントで、プレイヤーはキャラクターの個性や関係性を知ることができる。ライバルのジンジャーが隠しゴールで回復アイテムを置いてくれるといった要素は、単なる敵対関係を超えた人間味を感じさせる。ヒロイン・チェルシーの存在も単なる“救われる姫”にとどまらず、舞台裏で強い意志を持つ姿が描かれている。アクションゲームでありながら小さなドラマが積み重なる点が、多くのプレイヤーに記憶される魅力となった。

当時の他作品と比べた独自性

1994年は『スーパードンキーコング』(SFC)や『バーチャファイター』(AC→SS)が話題をさらった年だ。その中でクロックワークナイトは「技術デモ」的な位置づけもあったが、単なる映像美のアピールにとどまらず、“おもちゃの国”という唯一無二の題材で勝負した。つまりグラフィックと世界観を一体化させた点で、他タイトルとの差別化に成功している。これこそが本作が長く語り継がれる理由である。

■■■■ ゲームの攻略など

序盤攻略:まずは操作の癖に慣れること

クロックワークナイトを初めて触るプレイヤーがつまずきやすいのは、トンガラの操作感だ。ダッシュは方向キーを二度押しで発動するが、加速がつくまでタイムラグがあり、思った通りに進めず壁に衝突することが多い。序盤のコツは、あえて“全速力で走らない”ことだ。小刻みに歩き、必要な場面でだけダッシュを織り交ぜる。特に最初の部屋では障害物の配置も緩やかなので、ここで「止まる・ジャンプする・投げる」の基本をじっくり練習すると後半の攻略が楽になる。

攻撃の基本:鍵の突きと投げを組み合わせる

トンガラの武器は鍵。リーチが短いので正面から突撃すると被弾しやすい。敵を気絶させたら、すぐに掴んで投げに繋げるのが効率的だ。投げられた敵は周囲の敵を巻き込み、複数撃破すればボーナス残機に繋がる。つまり攻撃の基本は「気絶させる → 掴む → 投げる → 再利用」というループを意識すること。敵の配置を覚えて連鎖を組めば、残機がどんどん増えていく。

ジャンプのコツと移動の工夫

ジャンプは滞空時間が短く、着地位置の調整がシビアだ。小さな足場や動くオブジェクトを飛び越える場面では、助走を付けすぎず、最小限のダッシュからジャンプするのが安定する。落下即ミスのポイントも多いので、ジャンプ直後に慌てて入力を切らず、頂点まで伸びる挙動を覚えると成功率が上がる。また、ダッシュを止めるタイミングを体で覚えると、ステージ後半での狭い足場攻略が格段に楽になる。

隠しゴール発見のポイント

各部屋の2つ目の通常ステージには、隠しゴールが設けられている。ここに到達すると、ライバルのジンジャーがボス部屋に回復アイテムを置いてくれる。発見のヒントは「背景に違和感がある場所」だ。たとえば、積み木の列の中に一つだけ色合いが違う部分、奥行きの影が微妙にずれている部分など。普通に進んでしまうと気づかないが、視点をよく観察すれば通路や足場の存在が見えてくる。探索心を持つことが、攻略に直結する。

ボス戦の立ち回り

ボス戦は距離感を読むことが最重要だ。鍵の突き攻撃はリーチが短いため、相手の動きを観察し、攻撃後の隙を狙って近づく必要がある。安全策としては「ジャンプ頂点で突き → 着地と同時に後退」を繰り返すこと。敵の攻撃を避けつつ、リスクを抑えてダメージを重ねられる。さらに、ジンジャーが用意してくれる回復ネジの位置を把握しておけば、ライフ2の状態で拾うことで効率的に戦える。

カジノルーレットの活用法

部屋クリア後に訪れることができるソルティアのカジノは、残機を増やす絶好の場だ。クラウンはステージで豊富に手に入るため、ここでは惜しまず挑戦するのがセオリー。ルーレットはスピードが速く、狙い撃ちは難しいが、回数を重ねれば自然と残機は増える。実際の攻略では、残機=挑戦回数なので、多少運に頼ってでも稼いでおくと後半がぐっと安定する。

リトライ性の高さを活かす

本作は残機やコンティニューが潤沢に用意されているため、失敗しても繰り返し挑戦しやすい。これを逆手に取り、「難所はまず強引に突破して配置を覚える → 2回目以降で正確に攻略する」という学習プレイが効果的だ。リトライに負担がない設計を積極的に活用するのが、上達への近道になる。

高得点と1UPの稼ぎ方

スコアを稼ぐ最大の方法は「投げコンボ」だ。敵を巻き込むごとに得点が増え、一定点数でエクステンドできる。安全策を取りつつ、意識的に投げ連鎖を組むことで、残機が自然と増える。また、ステージ内の1UPアイテムは再挑戦時も復活するため、場所を覚えて繰り返し取るのが効率的。これにより、序盤で残機を20以上に膨らませ、後半を余裕を持って攻略できる。

裏技・小ネタの利用

本作にはステージ選択の裏技が存在する。これは周回プレイをする上で便利だが、あくまでオマケ要素。攻略本や当時のゲーム雑誌に掲載されていた小ネタとしては、ボスの攻撃を特定の位置で完全回避できる「安置」や、ルーレットの止め位置を見極めるタイミングなども紹介されていた。これらを知っておくとプレイ効率が上がり、初心者でも進めやすくなる。

難易度設定と周回プレイ

難易度は3段階から選択可能だが、敵配置やギミックはほぼ同じで、敵の攻撃頻度やダメージ量が変化する程度だ。そのため、まずはNORMALでクリアし、慣れたらHARDに挑戦するのがおすすめ。周回プレイで隠しゴールをすべて発見すると、ジンジャーとの会話イベントが解禁されるなど、小さな報酬もある。やり込み派にとっては、この“繰り返し遊んで発見する余地”がモチベーションになる。

■■■■ 感想や評判

発売当時のゲーム雑誌での反応

1994年12月の発売直後、クロックワークナイトはセガサターン初期タイトルの中でも“目立つ存在”として取り上げられた。『サターンマガジン』や『ファミ通』などの誌面では、「家庭向けで明るい世界観」と「プリレンダーCGの表現力」が特集の柱に据えられていた。アーケード移植中心だったサターンのラインナップにあって、本作はオリジナルIPであったことも評価点となり、“家族でも楽しめるソフト”として紹介されていた。一方でボリュームの少なさやセーブ機能の欠如には辛口のコメントもあり、「短時間で終わるが、映像と雰囲気は抜群」という評価が定番化していた。

プレイヤーの声:操作性をめぐる賛否両論

一般プレイヤーから最も多く寄せられた意見は“操作性”に関するものだった。 – 「最初はぎこちなくて思うように動かないが、慣れると妙に癖になる」 – 「ダッシュやジャンプの制御が難しく、マリオやソニックの快適さには遠い」 といった感想が二極化していた。つまり、本作の操作感はプレイヤーに“学習曲線”を強制するため、慣れた人には「上達を実感できる楽しい要素」として映り、不慣れな人には「不親切なシステム」として否定的に映ったのである。この二面性が、クロックワークナイトを語る上で必ず出てくる論点だった。

映像美への高評価

3Dポリゴン背景とプリレンダーCGのキャラクターが同居する映像表現は、当時としては先進的だった。家庭用ゲームとして“テレビの中で動くアニメーション”に近い映像を体験できるのは衝撃的で、子どもだけでなく大人からも「人形劇を遊んでいるようだ」と感嘆の声が上がった。特に主人公トンガラのコミカルな動きやムービーシーンの芝居は、アーケードゲームでは味わえない“家庭的なエンターテインメント”として強く支持された。

ボリューム不足への批判

肯定的な評価が集まる一方で、最も大きな不満点はやはり「ボリューム不足」だった。2~3時間程度でエンディングを迎え、やり込み要素が少ないため、フルプライスで購入したプレイヤーからは「物足りない」という声が多かった。さらにセーブ機能がないため、ゲームを再開するたびにステージ選択や最初からのプレイを強いられる点も批判された。こうした不便さは、当時の年末商戦に急いで間に合わせるための“分割リリース”という事情に起因していると推測され、後年になっても「惜しいタイトル」と語られる要因になった。

キャラクター性への共感と人気

ゲームの短さに対しても、登場キャラクターの魅力は多くのプレイヤーを惹きつけた。トンガラの不器用ながら誠実な姿、ライバルのジンジャーのクールな立ち位置、ソルティアのカジノでのユニークな存在感など、それぞれが強い個性を持っていた。とりわけ“おもちゃ”という題材が子ども時代の想像遊びを思い起こさせるため、キャラクターたちは単なる敵味方以上に親近感を覚えさせる存在となった。これにより、ゲーム自体の寿命は短くても「キャラは忘れられない」と語るファンが多いのが特徴的である。

後年の再評価と懐古的な人気

2000年代以降、セガサターンのレトロゲームが再評価される中で、クロックワークナイトも「初期サターンを象徴するタイトル」として再び注目された。特に『ペパルーチョの福袋』によって上下巻をまとめて遊べるようになったことで、「本来なら1本で発売すべきだった」という声とともに、完成された形で評価されるようになった。また、YouTubeなどでプレイ動画が共有される時代になると、独特のキャラデザインや温かみのある音楽が「懐かしい」と共感を呼び、若い世代にも一部支持が広がった。

海外での認知度と反応

クロックワークナイトは海外でも発売され、欧米のゲーマーからも一定の評価を受けた。特にアメリカでは、アニメ調のキャラ造形と明快なストーリーが好意的に受け止められ、「ディズニー的な世界観」と評されることもあった。しかし同時に、やはりボリュームの短さや操作性の癖に対しては厳しい意見も多く、セガサターン自体が欧米で苦戦したこともあって、熱狂的なファン層には繋がらなかった。だが今日では、「サターン初期を象徴する奇妙でチャーミングな一本」として語られている。

総評:魅力と課題が共存した記憶の一本

全体として、クロックワークナイトは「独創的で美しいが、短命で未完成な印象も残すタイトル」と評価されている。映像表現や世界観は今なお強烈な個性を放ち、当時のプレイヤーに鮮烈な記憶を残した。一方で、操作性の癖やボリューム不足といった短所もまた、語り草となっている。つまりこのゲームは、セガサターンの黎明期を象徴する“実験的かつ挑戦的な一作”であり、賛否を含めて語り継がれる存在なのである。

■■■■ 良かったところ

世界観のユニークさと没入感

本作を語るうえで外せないのが「家の中を舞台にしたおもちゃの冒険」という発想だ。子ども時代に抱いた「小さくなって部屋を探検する夢」をそのまま形にしたような設計は、プレイヤーを一瞬で世界に引き込む。椅子や机の脚が塔や壁になり、鉛筆や消しゴムが巨大な障害物として立ちはだかるスケール感の逆転は、他のアクションゲームでは味わえない没入感をもたらした。

キャラクターデザインと愛嬌のある演技

トンガラをはじめとするキャラクターたちは、一見すると滑稽で不格好にも思えるが、そのぎこちなさが逆に愛らしい。ジャンプの際に足をバタバタさせる仕草や、走る時の大げさな腕振りなど、ひとつひとつの動きが人形劇を見ているような温もりを醸し出す。これらは当時のプリレンダーCGならではの表現で、技術的制約がかえってキャラクター性を強調する結果となった。

操作を覚える過程で生まれる上達の実感

ダッシュや停止に独特の癖があるため、最初は思い通りに動かせず戸惑う。しかし何度か挑戦するうちに「止まる位置を予測できた」「滑らずにジャンプできた」と小さな成功体験が積み重なり、プレイヤー自身の成長を実感できる。ゲームデザインの根幹に「学習の喜び」が据えられている点は、難しいゲームが多かった当時において特筆すべき長所だ。

残機やコンティニューが豊富で挑戦しやすい

クラウンを集めればコンティニューでき、ソルティアのカジノでルーレットに挑戦すれば残機を大量に稼ぐことも可能。さらにステージ中の1UPアイテムも豊富で、見つけた場所を覚えて再挑戦すれば、残機は減るどころか増えていく。これにより「何度も挑戦できる安心感」が確保され、アクションゲーム初心者でも最後まで遊びやすい構造になっている。

演出面での完成度の高さ

オープニングからエンディングまで、ゲーム全体が舞台劇のように演出されている。ムービーシーンではキャラクターが芝居がかった動きを見せ、音楽はトイピアノやブラスを中心とした軽快な曲調で統一される。視覚と聴覚の両面で世界観が徹底されており、単なるアクションゲーム以上の“物語を体験している感覚”を味わえるのが魅力だ。

隠し要素やライバルとの交流

各部屋の2ステージ目に仕込まれた隠しゴールは、ただの探索要素に留まらない。到達することでジンジャーがボス前に回復アイテムを置いてくれるため、探索が直接攻略の助けになる。この「探索が報われる仕組み」はプレイヤーに挑戦意欲を与え、やり込み要素としても機能していた。さらにライバルでありながら助けてくれるジンジャーの存在は、単なる敵味方の構図を超えたドラマ性を生み出していた。

初心者から上級者まで楽しめる設計

残機の潤沢さとステージの短さは初心者向けの配慮となり、一方で投げコンボや隠しゴール探索といったやり込み要素は上級者の腕を試す仕組みとして機能していた。アクションが得意な人はコンボやタイムアタックに挑戦し、そうでない人は残機を増やしながらじっくり進める——この両立が本作を幅広い層に受け入れさせた大きな要因だ。

家庭用ゲームらしい“家族で楽しめる雰囲気”

同時期のサターンでは格闘ゲームやシリアスなアクションが多かった中で、クロックワークナイトは明るく温かみのある世界観で、子どもや家族と一緒に遊べる空気を持っていた。アメリカン・カートゥーンを思わせるユーモラスな演出は、当時のゲーマー層だけでなくライトユーザーにも響き、サターンが「大人向け」一辺倒ではないことを示す存在となった。

短時間で遊べるテンポの良さ

ボリューム不足は批判点にもなったが、逆に「短時間で最後まで遊べる」という点は利点でもある。忙しい社会人や子どもでも気軽にプレイでき、数時間でエンディングを見られる設計は「ちょっとした映画を見る感覚」で楽しめる。後年の携帯ゲームやインディーズゲームの潮流を考えると、このテンポ感は先進的だったといえる。

総括:セガの挑戦を象徴するポジティブな部分

クロックワークナイトは決して大作ではなかったが、そのユニークな世界観、愛嬌あるキャラクター、挑戦しやすいゲーム設計など、多くの長所を備えていた。サターン初期に「セガはこういう家庭的で温かいゲームも作れるのだ」と示した点こそ、後年に語り継がれる価値である。プレイ時間の短さを差し引いても、プレイヤーに鮮烈な印象を与える良作だったと言えるだろう。

■■■■ 悪かったところ

ボリューム不足による物足りなさ

最も大きな不満点は、やはりゲーム全体のボリュームが少ないことだ。上巻は4つの部屋を攻略するだけでエンディングを迎えてしまい、熟練プレイヤーならわずか2時間前後でクリアできる。アクションゲームとしての基盤がしっかりしているだけに、「もっと遊びたいのにすぐ終わる」という不満を残した。この“物足りなさ”は発売当時から多くのレビューで指摘され、プレイヤーの間でも「価格に対して短すぎる」と語られることが多かった。

セーブ機能の欠如

1994年当時でも、セーブやパスワードによる進行保存は多くのゲームに導入されていた。しかしクロックワークナイト上巻には進行度を記録する仕組みがなく、再開するたびに最初からやり直す必要があった。ステージ選択の裏技は存在したが、あくまで非公式な隠し要素であり、正式なセーブ機能がないのは大きな不便だった。特に子どもやプレイ時間の制限がある人にとっては深刻な問題で、「せっかく進めてもリセットすれば振り出しに戻る」という設計は批判の対象となった。

操作性の“もっさり感”

トンガラの動きは慣れると味が出るが、最初の印象は「動きが重い」「反応が遅い」と感じられることが多かった。特にダッシュの二度押し入力は直感的ではなく、発動までのラグもあって、スピード感を重視するプレイヤーにはストレスとなった。また、ジャンプの滞空時間が短く、細かい調整が難しいため、足場から落下して一発アウトになる場面も多い。快適さを追求したマリオやソニックと比較すると、操作性はやや前時代的と映った。

キーコンフィグの自由度不足

セガサターンのコントローラは6ボタン+L/Rを備えていたが、本作のキーコンフィグは「AかCでジャンプ、Bで攻撃」か、その逆の2種類しか選べなかった。ダッシュ専用ボタンを割り当てることもできず、快適な操作性を追求する余地がなかった。当時すでに『ロックマンX』などで“ワンボタンでダッシュ”が実装されていたことを考えると、サターン初期の商戦タイトルとしては惜しい仕様だったと言える。

チェックポイントがない不親切さ

ステージの構成自体は長めで、ギミックも豊富に盛り込まれている。しかしミスするとステージ最初からやり直しとなり、中間地点のチェックポイントは用意されていなかった。特に足場を飛び移る場面や落下即死ポイントでは、少しのミスで何度も最初からやり直す羽目になる。この“やり直しの負担”は、残機が潤沢に得られる設計と矛盾する部分でもあり、遊びやすさとストレスのバランスが噛み合っていないとの指摘が多かった。

キャラクターデザインの好みが分かれる

人形劇風のデザインは世界観にマッチしていたが、一方で「子供っぽすぎる」「可愛いというより不気味」と感じるプレイヤーもいた。特に主人公トンガラはセガサターン初期のマスコット的存在として扱われたため、デザイン面での賛否は強く目立った。セガのキャラクターといえばソニックのようなスタイリッシュさを期待していた層には、クロックワークナイトの造形は違和感を与えた部分もあった。

分割販売の不満

タイトルに「上巻」と明記されていたとはいえ、フルプライスでの分割販売は多くのユーザーにとって納得のいかない点だった。「どうせなら上下巻をまとめて1本にしてほしかった」という声は発売当時から多く、後に『福袋』としてまとめて発売されたこと自体が、当初の判断が商業的な都合だったことを裏付けている。急ぎすぎた年末商戦の影響が色濃く残ってしまった点は否めない。

やり込み要素の乏しさ

隠しゴールやジンジャーのイベントなど、探せば見つかる小ネタはあるものの、全体的にやり込み要素は少ない。スコアも無限稼ぎが可能で、ハイスコア競争には不向きだった。結果として、1~2周すればほとんどやることがなくなり、プレイヤーを長期間引き留める力には欠けていた。これは、当時のプレイヤーが「セガサターンは移植以外のタイトルが薄い」と評する原因の一つにもなっている。

市場での評価への影響

こうした欠点の数々は、クロックワークナイトを「見た目は良いが中身は薄い」というイメージで定着させてしまった。映像美や演出は高く評価されても、ゲーム性やボリュームに難を抱えたことで、長期的なシリーズ展開には至らなかった。下巻や『福袋』によってある程度改善されたとはいえ、「セガの早すぎた挑戦」という印象は最後まで拭いきれなかったのである。

総括:魅力を削いだ惜しさ

クロックワークナイト上巻の悪い点は、いずれも「あと一歩の配慮が足りなかった」ことに集約される。セーブ機能やチェックポイントを導入していれば、遊びやすさは格段に向上していただろうし、上下巻をまとめて1本にしていればボリューム不足の批判も避けられただろう。操作の癖やデザイン面も含め、挑戦的であるがゆえに評価が割れたタイトルと言える。つまり本作の欠点は、そのままセガサターン初期の混乱と挑戦を象徴しているのだ。

[game-6]■ 好きなキャラクター

トンガラ・ド・ペパルーチョ三世 —— 不器用だけど愛すべき主人公

多くのプレイヤーが真っ先に愛着を持ったのは、やはり主人公トンガラだろう。彼は中世の騎士を模したゼンマイ仕掛けのおもちゃだが、振る舞いはどこか時代錯誤で愉快。走るときは腕を大げさに振り、ジャンプの際は必死に足をバタつかせる。そんな“ぎこちなさ”は操作性の癖にも反映されており、プレイヤーは最初こそ戸惑うが、慣れるうちに「この不器用さこそがトンガラの個性なのだ」と理解していく。彼の一途さと滑稽さは、ゲーム全体を温かく包み込む大きな魅力となった。

チェルシー —— 儚げだけど芯の強いヒロイン

物語の目的はチェルシーを救うこと。オルゴール人形という設定から繊細で守られる存在のように見えるが、実際はおっとりしていながらも意志の強さを秘めている。プレイヤーにとってチェルシーは単なる“救出対象”ではなく、トンガラが一途に憧れる理由が理解できる存在として描かれている。ムービーシーンでの穏やかな表情や、エンディングでの微笑みはプレイヤーの心に残り、ヒロインとしての存在感を確立していた。

ジンジャー —— ライバルであり戦友でもある存在

ジンジャーはライバルポジションに位置付けられているが、ただの敵役には収まらない。隠しゴールを発見するとボス前に回復アイテムを置いてくれるなど、トンガラを助ける行動も見せる。こうした描写は、単なる“主人公の引き立て役”ではなく、互いに認め合う良きライバルとしての関係性を強調していた。エンディングで美味しい役どころをさらう一方で、トンガラの奮闘をきちんと評価する懐の深さが、プレイヤーの人気を集める理由になっている。

ソルティア —— カジノの主であり、隠れた人気者

カジノを経営する香水瓶の女性ソルティアは、物語の本筋には深く関わらないものの、印象的な存在感を放っている。彼女のわがままな性格と艶やかな演出は、プレイヤーに強いインパクトを残した。ステージクリア後に訪れるカジノは、プレイヤーに残機を増やすチャンスを与えるだけでなく、ソルティアの歌や演出を楽しむ場でもあった。エンディングで彼女のソロシーンが流れると、ゲーム全体の華やかさが一段と増し、ファンからの支持も厚かった。

プルンチョ —— 主人公を支える従者のコマ

トンガラに仕えるコマのキャラクター、プルンチョは“お目付け役”のような存在だ。トンガラを何かと子ども扱いしつつも、各ステージの前でアドバイスをくれるなどサポート役として活躍する。プレイヤーにとっても攻略のヒントを与えてくれる存在であり、ゲームの進行を助ける実用的なキャラクターでもあった。時に皮肉を言うユーモラスな口調がプレイヤーの記憶に残り、ただの脇役に収まらない魅力を持っていた。

ル・ポン —— ジンジャーの従者、ゴムボールの相棒

ル・ポンはジンジャーの従者であり、プルンチョと似たような立ち位置を持つ。おっちょこちょいで口が軽く、ジンジャーから秘密にしておくように言われたことをうっかり漏らしてしまうこともある。そんな“憎めない失敗キャラ”として、物語にコミカルな味わいを添えていた。プレイヤーからすると、彼の存在は攻略上のささやかな助けであり、ストーリーに笑いをもたらす重要な役割でもあった。

オネオン・ド・ペパルーチョ —— オネエ言葉で助言する父親

トンガラの父、オネオンは凡人ながら文才があり、詩集を出しているというユニークな設定を持つ。ステージごとに助言をしてくれるが、名前の通りオネエ言葉で話すという強烈なキャラクター性を誇っていた。真剣なアドバイスをしているのに口調がコミカルというギャップがプレイヤーの心に残り、サポートキャラの中でも異彩を放っている。

バロバロとシルバー —— おもちゃの愛馬たち

主人公トンガラの愛ロバ・バロバロと、ジンジャーの愛馬シルバーも忘れてはならない。上巻ではムービーシーンに登場するのみだが、下巻では実際に乗ってステージを攻略する場面も登場する。動物キャラクターが加わることで、世界観にさらに広がりが生まれた。特にバロバロは、トンガラの祖父の愛馬を失って悲しむ彼のもとに現れるというエピソードがあり、プレイヤーに温かい物語性を感じさせた。

ファンの間での人気キャラ考察

ファンの間では「ジンジャー派」と「ソルティア派」に分かれることが多かった。クールで懐の深いジンジャーを支持する声と、艶やかなソルティアに惹かれる声の二大勢力が存在し、キャラクター人気投票などがあれば熾烈な争いになっただろう。主人公トンガラは当然人気の中心だが、脇役たちもそれぞれ強い個性を持ち、プレイヤーの記憶に残る存在となった。

総括:人形劇のように個性豊かな顔ぶれ

クロックワークナイトのキャラクターは、単なる“敵と味方”の関係性を超えて、個性と人間味に満ちている。それぞれが舞台劇の役者のように役割を持ち、プレイヤーを笑わせたり励ましたりする。だからこそ、ゲームの短さにもかかわらずキャラクターたちの印象は強烈で、発売から年月が経ってもファンに語り継がれている。おもちゃたちの温かい群像劇こそが、本作の忘れがたい魅力だった。

[game-7]■ 中古市場での現状

中古市場における位置づけ

『クロックワークナイト ペパルーチョの大冒険 上巻』は、セガサターンの初期タイトルとして一定の知名度を誇るものの、メガヒット作というわけではなかった。そのため中古市場での価格帯は比較的落ち着いており、プレミア価格がつくほどではない。しかし「サターン黎明期の象徴的なソフト」「セガらしいユーモアのあるアクションゲーム」という文脈で語られることが多く、コレクターやセガファンの間では根強い需要が存在する。

ヤフオクでの取引状況

ヤフオクでは本作は定期的に出品されており、価格帯はおおよそ1,200円~2,800円程度が中心となっている。状態が悪いもの(ケース割れ、説明書の欠品、ディスク傷あり)は1,000円台前半で落札されることが多い一方、付属品が完備され保存状態が良いものは即決2,500円前後で落札されやすい。まれに帯付きの完品や未開封品が登場することもあり、その場合は3,500円を超えるケースも確認されている。セガファンやシリーズを揃えたいコレクターが入札を競り合う傾向があり、終了間際に価格が跳ね上がることもある。

メルカリでの販売傾向

フリマアプリ「メルカリ」では、ヤフオクに比べてやや低価格で取引される傾向がある。相場は1,400円~2,400円程度で、出品数も比較的安定している。特に「動作確認済み」「ケース・マニュアルあり」と記載された出品は、2,000円前後で数日以内に売れてしまうことが多い。出品写真の丁寧さや商品説明の具体性によって売れ行きが大きく変わるのも特徴で、写真が少なかったり状態が不明瞭なものは価格を下げても長期間売れ残るケースがある。

Amazonマーケットプレイスの相場

Amazonでは中古ゲーム全般の価格がやや高めに設定される傾向があり、本作も例外ではない。出品価格は2,500円~3,800円程度が主流で、コンディション「非常に良い」や「コレクター向け」とされるものは4,000円前後で提示されることもある。Amazon倉庫発送の商品はプライム会員向けの迅速な配送が可能なため、多少高額でも安心感から購入されやすい。こうした価格設定は、コレクターよりも「安心して購入したいライトユーザー」が主な購入層であることを示している。

楽天市場での取り扱い

楽天市場では、専門店や中古ショップが出品しており、相場はおおむね2,600円~3,500円前後。店舗によってはディスク研磨済みや保証付きの商品を提供していることもあり、信頼性を重視する購入者には好まれている。また、楽天ポイントの付与やセール時の割引が価格差を緩和しており、長期的に見ても安定した流通が続いている。

駿河屋での販売価格

中古ゲームの大手「駿河屋」では、在庫状況によって価格が変動するものの、2,200円~2,900円前後での販売が多い。人気の上下巻セットや『ペパルーチョの福袋』と比べると単品の需要はやや劣るが、それでも在庫切れになることは少なく、安定供給されている印象だ。駿河屋では商品ランク(状態)を細かく分類して販売するため、状態にこだわるコレクターには安心感のある購入先となっている。

上下巻セットや「福袋」との比較

上巻単品の相場は比較的安価だが、「下巻」とセットで販売される場合や、『ペパルーチョの福袋』が出品される場合は価格が跳ね上がる。上下巻揃いで4,500円~6,000円程度、『福袋』は6,000円以上で取引されることもある。プレイ目的であれば上巻単品でも十分だが、シリーズを網羅したいコレクターはセット購入を狙うため、需要と価格が安定して高めに推移している。

状態による価格の差

中古市場では状態による価格差が非常に大きい。ディスクに研磨跡がなく、ケースや説明書が綺麗に残っている場合は2,500円以上でも売れるが、説明書の欠品や日焼けがあるだけで1,000円近く価格が下がる。帯付きはさらに価値が上がり、コレクターにとっては「美品か否か」が購入判断の分かれ目となる。

現代のプレイヤーにとっての価値

現在の相場は決して高額ではないが、サターンソフトの全体的な流通量が年々減少していることを考えると、今後じわじわと価格が上がる可能性もある。特に保存状態の良い完品は出品数が限られているため、コレクションを重視する層の間では「今のうちに手に入れておきたい」と考える人が少なくない。

総括:コレクション性と遊びやすさのバランス

『クロックワークナイト ペパルーチョの大冒険 上巻』は、中古市場では比較的入手しやすい価格帯にある一方で、完品やセット品は確実に価値を持ち続けている。プレイ目的なら2,000円前後で手軽に入手可能だが、コレクション目的なら状態の良い品を早めに確保することが望ましいだろう。セガサターンの黎明期を象徴するタイトルのひとつとして、今後も一定の需要を保ち続けると考えられる。

[game-8]