【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【発売】:ナムコ

【開発】:ナムコ

【発売日】:1981年11月

【ジャンル】:シューティングゲーム

■ 概要

宇宙空間に広がる壮大な戦場とナムコの挑戦

1981年11月、アーケード市場がシューティング黄金期へ突入していたその時代、ナムコは一風変わった作品を送り出した。それが『ボスコニアン(BOSCONIAN)』である。従来の固定画面型シューティングとは異なり、プレイヤーは無限に広がる宇宙空間を自由に飛び回る銀河パトロール隊の一員として、宇宙海賊「ボスコニアン」の基地を撃滅していく。タイトルの由来は、アメリカの古典SF『レンズマン』シリーズに登場する悪の組織「ボスコーン」からインスピレーションを得たものとされており、ナムコの開発陣が当時いかにSF文化に影響を受けていたかがうかがえる。

当時としては極めて珍しかった「全方向スクロール」のマップ構成と、音声合成によるナビゲーションシステムの導入は、多くのプレイヤーに強烈な印象を残した。ゲームセンターに響く“Blast off!”という合成音声のかけ声は、1980年代初期のナムコゲームを象徴するサウンドとして記憶に残っている人も多い。

基本ルールと目的

舞台は西暦3038年。人類は銀河系各地へと進出を果たしていたが、同時に宇宙海賊「ボスコニアン」による侵略行為が各惑星で頻発していた。プレイヤーは銀河警備隊の戦闘機「スペースパトロール機」を操縦し、マップ上に点在する敵基地をすべて破壊することが任務となる。

各ステージには6基前後の敵基地が存在しており、これをすべて破壊することでステージクリアとなる。基地には中心部の「コア」と、それを取り囲む6つの砲台がある。すべての砲台を破壊してからコアを撃ち抜くことで高得点を得られるが、逆にコアを直接撃つことで素早く破壊も可能だ。このリスクと報酬のバランスが、ボスコニアンの戦略性を高めている。

マップは上下左右に無限につながっており、端から出れば反対側に回り込むというループ構造を持つ。まるで宇宙そのものを飛び回る感覚を、当時のアーケード機で再現していた点が画期的だった。

操作系と自機の挙動

操作は8方向レバーと1つの発射ボタンで構成されている。レバーで進行方向を決めると、自機は常にその方向に前進し続ける。ボタンを押すと、自機の前後両方にミサイルを発射できるのが最大の特徴だ。この「前後同時射撃」により、背後から迫る敵にも即座に反撃が可能であり、360度どこから襲いかかる敵にも柔軟に対応できる。

また、弾を発射した後に移動方向を変えると、弾の軌道が微妙に変化するという独特の仕様も存在する。これは単なるバグではなく、熟練者ほどこの特性を利用して敵基地の砲台を精密に狙うことができる。こうした技術的な工夫は、同社の他作品『ラリーX』や『ゼビウス』にも通じる、ナムコらしい「奥深いシステム設計」の萌芽といえるだろう。

敵の種類と戦略性

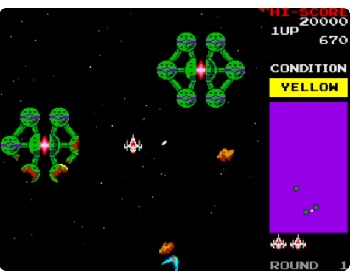

敵勢力には多様なミサイルや偵察機、障害物としてのアステロイドなどが登場する。特に「偵察機(Spy Ship)」は厄介な存在で、撃ち漏らして逃がすと敵軍が総攻撃モードに移行し、戦場が「コンディション・レッド」となる。通常時は「グリーン」、敵接近時は「イエロー」、そして総攻撃中は「レッド」という3段階の警戒状態があり、右側のレーダーや合成音声がプレイヤーに状況を伝える仕組みだ。総攻撃時は怒涛の勢いで敵が押し寄せ、緊張感が一気に高まる。特にアーケード筐体から流れる「Condition Red!」という声とともに赤い警報灯が点滅する演出は、当時のプレイヤーたちを熱狂させた。

レーダーシステムと画面構成

画面右側にはナムコのもう一つの名作『ラリーX』に似たレーダーが搭載されている。ここには自機、敵基地、偵察機などの位置がリアルタイムで表示され、これを頼りに広大なマップを探索する。敵基地の配置はステージごとに異なり、進むごとにより複雑な位置関係となる。プレイヤーはこのレーダーを見ながら効率的なルートを構築し、時間内に基地を破壊していくのだ。

このシステムは、のちのナムコ製ゲーム『ゼビウス』における地上マップ構造や敵配置にもつながっており、いわばナムコのシューティングデザインの出発点と言える。

コンディションシステムと緊張感

『ボスコニアン』では「コンディション・システム」という独自の緊急警戒機構が導入されている。前述のようにグリーン・イエロー・レッドの3段階で戦況が変化するが、特に「レッド」に突入した瞬間の演出は圧巻である。警報音が鳴り響き、画面上には次々と敵ミサイルが襲来。プレイヤーは回避と攻撃を瞬時に判断しなければならない。これは単なる難易度上昇ではなく、戦況の「緊迫感」を視覚と聴覚で伝える演出であり、当時のアーケードゲームとしては非常に先進的な試みだった。

スコアシステムとノーミスボーナス

『ボスコニアン』には「ノーミスボーナス」制度が存在する。ノーミスでステージをクリアするごとに基準点が上昇し、より高いスコアが得られるという仕組みで、熟練者にとってはスコアアタックの重要な要素だった。また、敵基地を砲台から順番に破壊するか、コアを直接狙うかによっても得点が変わる。この選択がプレイヤーのスタイルを分ける大きな要素であり、「リスクを取るほどリターンが大きい」設計になっている点は後のナムコ作品にも多く継承された。

バージョン違いと難易度調整

アーケード版『ボスコニアン』には旧バージョンと新バージョンの2種類が存在する。旧バージョンは敵の攻撃が激しく、特に中盤以降は「イエロー」状態でも「レッド」並みの敵弾が飛び交う過酷な難易度だった。これに対し新バージョンでは、敵の出現頻度や攻撃密度が調整され、さらにボタンを押しっぱなしで連射できるよう改良された。結果として、初心者でもある程度進めるようになり、アーケード稼働初期よりも遊びやすいバランスとなった。

技術的進化とその意義

1981年当時、合成音声をリアルタイムで再生できるアーケード基板は極めて限られていた。『ボスコニアン』はこの技術をいち早く取り入れた作品のひとつであり、のちにナムコの音声演出技術は『ギャラガ』『ゼビウス』『ドルアーガの塔』などへと発展していく。無音の宇宙空間に響くロボットボイスが、SF的な孤独感と緊張を巧みに演出していたのだ。

また、255面を越える長大なステージ構成も特筆すべき点で、プレイヤーが想定を超えるほど進むと、スクロールが異常に早くなって操作不能になるという仕様(という名のバグ)すらも有名だ。これは後年プレイヤー間で“255面バグ”として語り継がれ、当時のプログラムメモリ限界を象徴する逸話としてレトロゲーマーの記憶に残っている。

シリーズへの影響と遺産

『ボスコニアン』は大ヒットこそしなかったものの、ナムコのSFシューティング路線の基礎を築いた作品である。その後の『ブラストオフ』や『ファイナルブラスター』といった作品に世界観が継承され、最終的には同社の“UGSFシリーズ(United Galaxy Space Force)”という一大宇宙戦記の一部として位置づけられるようになった。つまり、『ボスコニアン』は単体では地味な存在でありながら、ナムコ宇宙世界の「起点」であり、その思想は90年代の『スターラスター』や『ギャラクシアン3』にまでつながっていくのである。

■■■■ ゲームの魅力とは?

全方向に広がる自由な宇宙空間の探索感

『ボスコニアン』の最大の魅力は、当時のアーケードゲームとしては非常に珍しかった「全方向自由スクロール」の開放的なプレイフィールにある。1981年当時、多くのシューティングゲームは固定画面型、もしくは縦・横のいずれか一方向にのみスクロールする構造が一般的であった。だが本作ではプレイヤーが8方向へ自在に移動でき、マップ自体も無限にループしている。このため、「終わりのない宇宙を飛んでいる」という感覚をリアルに体験できた。

その自由度は、後の『ゼビウス』や『スターラスター』の開発へも影響を与えたとされている。プレイヤーはレーダーを頼りに敵基地を探索し、広大な空間の中で敵を追い詰めていく。この「探索」と「制圧」を組み合わせた遊びは、単なるシューティングの枠を超え、戦略シミュレーション的な楽しみを生み出していた。今で言う“オープンワールド感”の原点のような構造であり、当時のプレイヤーにとっては未知の体験であった。

前後同時射撃による立体的な戦闘システム

もう一つの革新的な特徴が、「前後同時射撃」システムである。ボタンを押すと、自機の前方と後方に同時にミサイルを発射する。この仕様によって、後ろから迫る敵に対しても瞬時に反撃できるという、非常にダイナミックな戦闘が可能となった。

当時は敵の出現方向が固定的な作品が多く、プレイヤーは常に画面上部だけに注意を向ければよかった。しかし『ボスコニアン』では360度どこからでも敵が迫ってくるため、全方位への警戒が求められた。これにより、プレイヤーは「自分が宇宙空間にいる」という感覚を一層強く感じることができたのである。射撃と移動を同時に制御しながら、弾の軌道をわずかにずらすテクニックなど、上級者になるほど奥の深いプレイが求められた。

緊迫感を高める“コンディション・レッド”の演出

『ボスコニアン』を語る上で欠かせない要素が、戦況警告システム「コンディション・レッド」の存在である。プレイヤーが偵察機を撃ち漏らす、あるいは時間をかけすぎると、敵が総攻撃を仕掛けてくる。画面右側の表示がレッドに変化し、同時に筐体のスピーカーから「Condition Red!」「Alert!」などの合成音声が鳴り響く。この瞬間の緊張感は、数多くのアーケードプレイヤーの記憶に深く刻まれている。

この仕組みは単なる演出ではなく、プレイヤーに「スピードと判断」を常に求めるバランス設計でもある。のんびりと点稼ぎを続けていると強制的に危機的状況に突入するため、リスクとリターンの駆け引きが発生する。この“安全と危険の狭間を行き来する感覚”が、プレイヤーの集中力を極限まで引き上げる魅力となっている。

当時最先端の合成音声による臨場感

『ボスコニアン』は、ナムコ初期作品の中でも特に合成音声を効果的に使ったゲームのひとつとして知られている。1981年という時期において、リアルタイムで英語のボイスを発するアーケード筐体は極めて珍しかった。

“Blast Off!” “Condition Red!” “Spy Ship Sighted!” ― こうした声がプレイヤーを鼓舞し、戦場の緊張感を高めた。

さらに、音声は単なる装飾ではなく、プレイヤーへの情報伝達の役割も果たしていた。たとえば、偵察機の出現を知らせるボイスはレーダーに映らない敵を察知する助けとなり、プレイ中の判断を助ける要素となっていた。音声の内容はやや不明瞭ではあるものの、プレイヤーの想像力を刺激し、ゲームの世界観を支える重要な演出だった。

この音声演出は、後の『ギャラガ’88』や『スターブレード』など、ナムコのSF系作品における臨場感演出の基礎となり、アーケード史の一つの転換点ともいえる技術革新であった。

戦略性のある基地破壊とスコアリングの奥深さ

敵基地を破壊する方法には二通りある。ひとつは中心のコアを直接撃ち抜く方法、もうひとつは周囲の6つの砲台をすべて破壊した後にコアを破壊する方法だ。後者のほうが得点が高く、また見た目にも「完全破壊」の爽快感がある。しかし、砲台を一つずつ壊していく間にも敵の襲撃は続くため、悠長に狙っているとあっという間にコンディション・レッドへ突入してしまう。

この絶妙なジレンマがプレイヤーを惹きつける。素早くコアを撃ち抜くか、あえてリスクを取って高得点を狙うか。こうした選択の積み重ねがゲーム全体のリズムを作り出し、シンプルながらも深い戦略性を生み出している。得点稼ぎに没頭するスコアアタックプレイヤーにとって、『ボスコニアン』は終わりなき挑戦の場であった。

レーダーによる空間認識の面白さ

画面右側に配置されたレーダーは、当時としては非常に斬新な要素だった。敵基地、自機、偵察機の位置がリアルタイムで表示されることで、プレイヤーは常に全体状況を把握できる。これは単なる便利機能ではなく、「レーダーを見る・実画面を見る」を交互に行う複雑な操作サイクルを要求するものであり、ゲーム体験にリアルな“索敵感覚”をもたらしている。

このシステムは後の『ゼビウス』の「地上マップ概念」にも通じるものであり、ナムコがいかに先進的な設計思想を持っていたかを物語る。現代のゲームデザインで言えば、ミニマップやレーダーシステムの先祖的存在と言っても過言ではない。

リプレイ性を高める難易度設計

『ボスコニアン』のステージは255面まで存在するが、ステージが進むごとに敵の動きが素早くなり、基地のシャッターが閉じるなどの追加要素が加わる。つまり、ただ敵を倒すだけではなく、「いつ、どの基地から攻めるか」という戦略を常に考え続ける必要がある。さらに、ノーミスで進むとボーナスが増えるため、慎重なプレイと大胆な攻撃の両立が求められる。

この「プレイヤー自身の上達が報酬につながる設計」は、アーケードの根幹である“もう一度プレイしたくなる動機”を生み出す重要な要素だった。派手な演出や短期的な興奮ではなく、熟練に応じて新たな課題が生まれる設計が、長期的な人気を支えていたのだ。

UGSF世界への扉を開いた作品

ナムコが後年展開した“UGSF(United Galaxy Space Force)シリーズ”は、『ボスコニアン』を原点とする広大な宇宙叙事詩である。『ギャラガ』『スターラスター』『ギャラクシアン3』など、数十年にわたって続く一連の物語の始まりが、この作品の世界観にあった。

『ボスコニアン』は単なる一作品にとどまらず、ナムコが描いた「宇宙戦争の年代記」の出発点として、後世に大きな影響を与えたゲームなのである。

今なお色あせない魅力

40年以上の時を経た今でも、『ボスコニアン』はレトロゲーム愛好家から根強い人気を誇る。ゲームセンター文化が成熟し始めた時代において、プレイヤーに「宇宙を飛ぶ自由」と「戦術的思考」を与えた作品は稀有だった。BGMがほとんど存在しない静寂の宇宙、そこに響く電子音声――この独特の緊張感こそが、他のどのゲームにもない『ボスコニアン』の最大の魅力といえる。

■■■■ ゲームの攻略など

攻略の基本方針 ― 「全基地破壊」を軸にした立ち回り

『ボスコニアン』の攻略は、単なるシューティングの反射神経だけでなく、戦略的な判断力が重要である。プレイヤーの目的は、広大なマップ上に点在する敵基地をすべて破壊すること。このため、まず意識すべきは「敵基地を探す効率」だ。ゲーム開始直後は画面右のレーダーに注目し、基地が密集している方向を見極める。できるだけ近距離にある複数の基地を連続して破壊することで、危険な総攻撃モードに入る前にステージを素早くクリアできる。

レーダーを頼りに移動しつつ、周囲の敵機や偵察機を警戒する。敵の出現位置は固定ではないため、行動ルートは毎回微妙に変化する。この柔軟な対応力が攻略の肝であり、単調なパターンプレイでは通用しない。スピードと判断を両立することこそが、『ボスコニアン』における最大の課題なのだ。

敵基地の破壊手順 ― コアを狙うか、砲台を狙うか

基地破壊の方法は2通り存在する。

1つ目は中心のコアを直接撃ち抜く方法。短時間で破壊可能だが、得点は低い。

2つ目は、コアの周囲を守る6つの砲台を全て破壊してから、最後にコアを撃ち抜く方法。こちらは高得点が得られるが、攻撃に時間がかかるためリスクが高い。

序盤は素早くコアを撃って安全に突破し、中盤以降はリスクを取りつつスコアを稼ぐと良い。基地ごとに砲台の回転速度やミサイル発射頻度が異なるため、慎重に狙う必要がある。特に後半のステージでは、コアが一定周期でシャッターを閉じるため、タイミングを見計らって攻撃するテクニックが求められる。

熟練者は「前後射撃」を駆使して、敵基地を通り過ぎながら砲台を破壊する。この離れ業を使えば、敵の攻撃を避けつつ反撃できるため、被弾リスクを最小限に抑えられる。こうした技巧的なプレイこそ、『ボスコニアン』攻略の醍醐味だ。

偵察機への対応 ― “スパイシップ・サイテッド”の瞬間を逃すな

攻略において最も厄介なのが「偵察機(Spy Ship)」である。この敵はプレイヤーの位置を探り、逃げ延びると敵軍が総攻撃(コンディション・レッド)を開始してしまう。偵察機の出現はレーダーに映らないため、音声アナウンス“Spy Ship Sighted!”を聞いたら即座に索敵行動を取る必要がある。

見つけたらすぐ撃墜するのが理想だが、偵察機は素早く逃走し、画面端に消えることが多い。特に画面端に追い詰める際は、レバー入力の方向転換を利用してショットの軌道をずらし、逃げ道を塞ぐように攻撃するのがコツだ。慣れないうちは、偵察機を追うよりも逃げられにくい位置取りを意識するとよい。

一方で、旧バージョンの高難易度設定では、あえて偵察機を逃してレッド状態へ移行する戦術も存在した。レッド状態の方が敵配置が予測しやすく、敵弾密度も一定化するため、逆に安定してプレイできるという玄人向けの逆転発想である。

このように、『ボスコニアン』はプレイヤーごとに攻略法が異なる柔軟性を持っている。

レーダーの読み方とルート設計

右側のレーダー画面には、緑の点が敵基地、青の点が自機を示している。序盤のコツは、レーダーを見すぎて操作を誤らないこと。慣れないうちは、視線の移動によって衝突事故を起こしやすい。実画面とレーダーを交互に見る「間合い感覚」を養うことが上達への第一歩だ。

効率よく基地を破壊するには、まず近距離にある基地を優先し、円を描くように移動して次の基地へ向かうのが理想的。マップはループ構造なので、遠い基地を後回しにしても戻ってくることができる。進行方向を一定に保ち、敵の湧きパターンを予測しながらルートを構築すれば、被弾を最小限に抑えられる。

また、敵ミサイルの挙動には特徴があり、自機が進行方向を変えるとわずかに反応が遅れる。このタイムラグを利用して敵弾を避けるのが上級者のテクニックだ。レーダーによる空間把握と敵AIの理解が揃えば、ステージの攻略は格段に安定する。

敵ミサイル・障害物の対処法

敵ミサイルは自機を追尾するが、アステロイドや宇宙機雷に衝突すると破壊される。つまり、これらの障害物を“盾”として利用するのが有効だ。敵の群れを誘導し、障害物の裏をすり抜けると自然と敵が自滅する。この戦術を使えば、弾を節約しながら安全に敵を減らすことができる。

障害物を利用する際の注意点は、自機も接触すれば即ミスになること。狭い隙間を通る際は、無理にスピードを上げず、細かいレバー調整で切り抜ける。『ボスコニアン』の当たり判定は自機サイズぎりぎりに設計されているため、焦りは禁物である。

また、編隊を組んで出現する敵は、リーダー機を最優先で狙う。リーダーを倒せば残りの機体がバラバラに崩れ、無防備になる。この時点で素早く殲滅すればボーナス得点が得られる。得点稼ぎと安全確保を両立できるポイントだ。

スコア稼ぎのコツ ― ノーミスボーナスを最大化する

『ボスコニアン』はスコアアタック向けの設計が非常に奥深い。特に「ノーミスボーナス」は得点稼ぎの要だ。ノーミスでステージをクリアするたびに基準点が100点ずつ上昇し、最大1000点まで加算される。このため、序盤での安定プレイが終盤のスコアに大きく影響する。リスクを取る前に、まずノーミス継続を最優先するのが上級者の常套手段である。

さらに、敵基地の破壊順序によっても得点が変わる。コアを直接撃つよりも、すべての砲台を壊してからコアを撃った方がスコアが高い。1ステージ中に複数の基地を完全破壊できれば、数万点単位でスコアが跳ね上がる。コンティニュー機能を活用し、パターン研究を重ねることで、より効率的な稼ぎルートを見つけ出すことができる。

バージョン別の攻略ポイント

旧バージョンは敵の密度が高く、初見殺しに近い攻撃が多い。序盤から全方位にミサイルが飛び交うため、積極的な攻撃よりも回避重視の立ち回りが求められる。特にイエロー状態の敵出現率が高く、常に緊張を強いられる構成だ。旧バージョンでの攻略法は、「敵の発射タイミングを読む」ことに尽きる。

一方、新バージョンでは敵の配置や攻撃速度が調整され、遊びやすくなっている。弾を連射できる仕様のため、攻撃のリズムを崩さずに戦える。初心者が上達するには新バージョンで練習し、基礎を固めたうえで旧バージョンに挑むとよい。

255面以降の“限界ステージ”現象

255面を突破すると、プログラム上の制御エラーによりスクロール速度が異常に速くなり、まともにプレイできなくなる。これはいわゆる“メモリアンダーフロー”によるバグで、当時のハードウェア制限を象徴する現象だ。このステージでは、プレイヤーは制御不能なほどのスピードで画面を駆け抜け、数秒で撃墜される。まさに宇宙の果てに到達したかのような感覚を味わえる“幻の終盤”として語り継がれている。

総合攻略まとめ ― 慌てず、正確に、素早く

『ボスコニアン』の攻略を極めるために最も重要なのは、「焦らずに冷静な判断を保つこと」である。敵が四方から襲いかかる状況でも、レーダーと音声を頼りに最適な判断を下す。この“判断の速さ”こそが本作の本質だ。

宇宙を駆ける銀河パトロールの一員として、自らの技量と洞察力で危機を切り抜ける――この体験こそが、『ボスコニアン』が今なお愛される理由のひとつである。

■ 感想や評判

プレイヤーに与えた衝撃 ― 合成音声と未知の体験

『ボスコニアン』が1981年に登場した際、プレイヤーたちがまず驚いたのは、筐体から流れる“英語の音声”だった。当時のアーケードゲームでは電子音主体の効果音が当たり前であり、人の声がゲーム内で響くこと自体が大きなニュースだったのだ。

ゲームセンター内に鳴り響く「Blast off!」や「Condition Red!」というボイスは、まるでSF映画のワンシーンのようで、当時の少年たちを一瞬で宇宙戦闘の世界へ引き込んだ。

多くのプレイヤーは「声で状況を伝える」という仕組みに感動し、これを「ゲームが自分に話しかけてくるようだ」と評している。中には「何を言っているのかよく聞き取れなかったが、雰囲気で熱くなれた」と語る人も多く、技術的な明瞭さよりも演出としてのインパクトが圧倒的に勝っていた。

この音声演出は、その後のナムコ作品群における“声のドラマ性”の起点として語られることが多い。

当時のアーケードファンからの評価

発売当初、『ボスコニアン』は『ギャラガ』や『ゼビウス』ほどのメガヒットには至らなかったが、熱狂的なファン層を生み出した作品であった。ゲームセンターでは「地味だけどハマる」「遊ぶたびに腕が上がる感覚がある」という声が多く聞かれた。

特に、敵の動きを読んで基地を一つずつ破壊していく戦略性が高く評価され、「単なる反射ゲームではなく、考えて戦うシューティング」という位置づけがプレイヤーの間で定着していた。

当時のゲーメスト誌(アーケード専門雑誌)では、“合成音声と全方向スクロールの融合”という点が画期的であると評され、特集記事内では「ナムコが描く新しい宇宙の形」と題して紹介された。批評家の一部は「演出は地味だが、完成度は高い」として、職人気質なバランス設計を評価している。

マニア層が愛した“静けさ”と“緊張感”

多くのアーケードゲームが派手なBGMや効果音で盛り上げる中、『ボスコニアン』は異彩を放っていた。BGMはステージ開始時を除けばほとんど存在せず、広大な宇宙空間には静寂が支配している。その静けさの中に響くのが、合成音声と爆発音のみ。

この“静寂と警報音の対比”がプレイヤーの緊張を極限まで高め、「音がないことが逆に怖い」という感想が多く寄せられた。

一部のコアプレイヤーの間では、「まるで自分が孤独な宇宙戦士になったようだ」と評され、無音の中で生き延びるサバイバル感覚が他のゲームでは味わえないと絶賛された。静寂の中でレーダーを見つめ、次の一手を考える――この独特のリズムが、『ボスコニアン』をただのシューティングではなく“体験型ゲーム”へと昇華させたのである。

操作感と難易度に対する評価

操作面については、「慣れるまでが難しいが、一度掴めば癖になる」といった意見が多い。全方向への移動と前後射撃という仕様は当時としては複雑だったが、その自由度の高さが上達を感じさせる設計になっていた。初心者は敵の攻撃パターンに圧倒されがちだが、慣れると敵基地を連続して破壊する爽快感が味わえる。

一方で、「敵の動きが急で、初見では厳しい」「偵察機の出現位置が分からず理不尽に感じる」など、難易度に関する指摘も少なくなかった。しかし、これらの厳しさを“自分の腕で克服する達成感”と捉えるファンも多く、結果として本作は“練習すればするほど味が出るゲーム”として評価されるようになった。

後年、ナムコの元開発者がインタビューで「当時の子どもたちは、難しいゲームほど燃えていた」と語っており、『ボスコニアン』はまさにその傾向を象徴する存在だったといえる。

専門誌・メディアのレビュー

1980年代前半のアーケード情報誌『AMライフ』『ゲームマシン』などでは、『ボスコニアン』を“ナムコの新しい挑戦”と紹介している。特に高く評価されたのは、レーダーによる全体把握システムと、合成音声による没入感の高さであった。一方で「派手さに欠けるため一般受けしにくい」という意見もあり、ゲームセンター運営者の中には「熱中するプレイヤーは限られる」とコメントする者もいた。

しかし後年、ナムコが自社の歴史をまとめた資料集『ナムコ・アーケードクロニクル』では、本作を「技術革新の礎を築いた一作」と位置づけている。これは、『ボスコニアン』の技術的価値が長い年月を経て再評価された証である。

後世における再評価と文化的影響

1990年代に入り、家庭用移植版やナムコミュージアムシリーズなどで再登場した際、『ボスコニアン』は再び注目を集めた。特にプレイステーション用『ナムコミュージアム VOL.3』収録時には、若い世代のプレイヤーから「レトロなのに新しい」と評され、全方向スクロールの自由さが改めて評価された。

また、後の『スターラスター』や『ブラストオフ』などに登場する宇宙戦の概念が、本作を原点としていることが紹介され、ファンの間で再び人気が高まった。

この再評価の流れの中で、『ボスコニアン』は単なる“古いゲーム”ではなく、“ナムコSF世界の始まり”として位置づけられるようになった。UGSFシリーズの系譜をたどる上で欠かせない一作として、マニア間で語り継がれている。

海外プレイヤーからの反応

『ボスコニアン』は北米でもリリースされており、海外では特に技術的側面が高く評価された。英語音声の自然さや、当時としては珍しいオープンなマップ構造が受け入れられ、欧米のアーケードファンからは「ナムコのSF感覚はハリウッド的だ」と称賛された。

アメリカのゲーム誌『Electronic Games』では、“BOSCONIAN: The Starfighter’s Intelligence War”と題したレビューが掲載され、「単なるシューティングではなく、情報と判断が武器になるゲーム」として紹介されている。

海外版では一部の音声や難易度が調整されており、プレイヤーからは「日本版よりも遊びやすい」との声もあった。こうした国際的な受容は、ナムコが後に世界的ヒットメーカーとなるきっかけのひとつでもある。

プレイヤー同士の交流と競争

アーケード時代の特徴として、ゲームセンターのスコアボードがコミュニティの中心だった。『ボスコニアン』でもハイスコア競争が活発に行われ、店ごとに“銀河警備隊ランキング”などと題して掲示板が設けられていた。ノーミスクリアの連続記録や、完全破壊数の多さを競うプレイヤー同士の戦いが、ゲームセンターの活気を支えていた。

特に、偵察機を逃さずにステージを連続突破する“完璧プレイ”は、上級者のステータスシンボルだった。地方のゲーム雑誌には、特定のプレイヤーが連続100面突破を達成した記録が掲載されることもあり、当時の熱狂ぶりを物語っている。

総評 ― “派手さ”よりも“骨太さ”で記憶されたゲーム

総じて、『ボスコニアン』の評判は「地味だけど確かな名作」という位置に落ち着いている。商業的には大ヒットとは言えなかったものの、技術面・演出面・システム設計のいずれもが次世代のゲームに影響を与えた。

特に「緊張感のある静寂」「自律的な判断が求められる戦場感」「英語音声による未来的演出」は、後続のナムコSF作品すべての基盤となっている。

現代のゲーマーの中にも「ボスコニアンの空気感は唯一無二」と語る人は多い。華やかさや派手なグラフィックではなく、プレイヤーの想像力を刺激する“余白のあるデザイン”。それこそが、このゲームが今も愛され続ける理由であり、1980年代アーケード文化の象徴的存在なのである。

■■■■ 良かったところ

革新的な全方向スクロールによる“自由な宇宙”の体験

『ボスコニアン』最大の魅力として最初に挙げられるのは、当時としては前例のほとんどなかった「全方向スクロール」システムである。

プレイヤーは固定された画面に閉じ込められることなく、まるで無限に広がる宇宙を自由に飛び回っているかのような感覚を味わえた。レーダーを頼りに敵基地を探し、どのルートで攻め込むかを自分で決める――この“自由度”こそが本作の根幹的な魅力だった。

同時期の『ギャラガ』や『スクランブル』が縦や横への一方向スクロールを採用していたのに対し、『ボスコニアン』はプレイヤーの操作に応じて全方向へマップが動く。これにより、プレイヤー自身が“空間を操る”手応えを得られたのだ。この仕組みは後のナムコ作品『ゼビウス』『スターラスター』などに多大な影響を与え、同社のシューティング哲学を確立する礎となった。

当時のプレイヤーは、「どこまでも続く宇宙を自分で航行しているようだ」と感想を残しており、この開放感は1981年のアーケード文化において極めて先進的な体験だった。

音声演出の新時代を切り拓いた合成ボイス

ゲーム開始時に鳴り響く“Blast Off!”の合成音声は、まさに時代を象徴するサウンドだった。

当時のアーケード筐体で音声を再生する技術は非常に限られており、音声チップを搭載するだけでも高コストな試みだった。それをナムコが敢えて導入したことは、演出面の革命といえる。

特に、「Condition Red!」「Alert!」「Spy Ship Sighted!」といった英語音声が、宇宙戦争の緊迫した雰囲気を見事に演出していた。

音声そのものはノイズ混じりで聞き取りづらいが、それが逆に“機械が話している”ような臨場感を醸し出し、プレイヤーを未知の未来世界へと誘う効果を生み出した。

プレイヤーからは「ゲームが自分に話しかけてくるようだった」「警報の声を聞くだけで心拍数が上がる」といった感想が多く寄せられ、合成音声の持つ“感情的なインパクト”が高く評価された。

ナムコが以降の作品でもボイス演出を積極的に取り入れたのは、この作品が成功例となったからである。

静寂と緊張が共存する、独特のサウンドデザイン

『ボスコニアン』は、BGMがほぼ存在しないという大胆な設計を採用している。一般的なアーケードゲームでは、常に軽快な音楽が流れてプレイヤーのテンションを保つのが常識だった。しかし本作は敢えて“無音の宇宙”を演出した。

その静けさの中に響くのは、爆発音、ミサイルの発射音、そして不意に鳴り響く警報の声――これが強烈な没入感を生み出していた。

音がないことで、プレイヤーの集中力はより鋭くなる。敵基地に接近すると、静寂の中でレーダーを見つめ、慎重に狙いを定める。まさに“無音の恐怖”がゲーム全体を支配しており、これが本作の独自性を際立たせていた。

当時のファンの間では、「音がないからこそ緊張感が倍増する」「静けさが逆にリアル」と語られており、のちに“静寂のシューティング”と呼ばれることもあった。

戦略性を生み出す基地破壊システム

単純に敵を倒すだけでなく、“どのように破壊するか”を考える必要がある点も高く評価された。

敵基地には中央コアと6つの砲台があり、コアを直接破壊するか、全砲台を先に破壊してから仕留めるかを選べる。

この設計は、リスクとリターンの駆け引きを生み出し、プレイヤーの判断力を試すものであった。安全に突破するか、高得点を狙うか。常にその二択に迫られるスリルが、プレイヤーを夢中にさせた。

また、基地の配置がステージごとに異なり、攻略ルートを考える楽しさもあった。どの順番で基地を攻めるか、どのタイミングで偵察機を落とすかといった戦略性が、単調になりがちなシューティングに深みを与えていた。

プレイヤーを惹きつける“コンディション・レッド”の演出

本作の緊張を最高潮に高めるのが、敵軍の総攻撃を示す「コンディション・レッド」だ。

画面が赤く点滅し、スピーカーから警報音と英語のアナウンスが鳴り響く瞬間、プレイヤーは一気に戦場のど真ん中に放り込まれた気分になる。

この演出は、当時の子どもたちにとって“恐怖と興奮の象徴”だった。あるプレイヤーは「Condition Red!が鳴ると手が震えた」と語っており、心理的な緊張を最大限に引き出す設計として称賛された。

また、偵察機を逃すとレッド状態になるというシステムは、単なる演出にとどまらず、プレイスタイルに影響を与える実用的な要素でもあった。

「逃すまいと全力で追う」「あえて逃してスコアを稼ぐ」といった多様な戦術が生まれ、プレイヤー同士で意見が分かれるほどの奥深さを見せた。

ナムコらしい“成長を感じさせる”難易度設計

『ボスコニアン』は難しいゲームとして知られるが、その難易度の中に“上達の実感”を得られる設計が施されている。

最初は敵のスピードや弾の量に圧倒されるが、少しずつ基地の位置取りや敵の動きを覚えることで、確実に先へ進めるようになる。この“努力が報われる曲線”が心地よく、多くのプレイヤーがリトライを繰り返した。

特に、ノーミスでステージをクリアするとボーナスが増える「ノーミスボーナス制度」は、上級者の腕前を正当に評価するシステムとして歓迎された。

「自分の成長がスコアに現れる」という手応えが、プレイヤーを長く惹きつけた理由の一つである。

シンプルで覚えやすい操作性

8方向レバーと1ボタンという操作系は非常にシンプルだが、使いこなすほどに深みを感じる設計だった。

方向転換と射撃のタイミングを同時にこなすことで、複雑な動きを実現できる。とくに、弾を撃った直後に方向を変えて弾道をずらすテクニックは、本作ならではの手応えだった。

これにより、上達したプレイヤーはまるで“弾を操る”感覚を得られたと語っている。

当時のナムコは「直感的な操作で奥深いゲーム性を」という哲学を掲げており、『ボスコニアン』はその理念を忠実に体現していた。

シンプルな操作なのに、使いこなすほど高難度プレイができる――この“簡単なのに極めがいがある”バランスが、多くのプレイヤーを虜にした。

UGSF世界の出発点としての価値

もう一つの“良かった点”として見逃せないのが、本作がナムコの宇宙シリーズ(UGSF世界)の原点になったという事実である。

『ボスコニアン』で描かれた銀河警備隊と宇宙海賊の戦いは、後の『スターラスター』『ブラストオフ』『ギャラクシアン3』などへと受け継がれた。

つまり本作は、ナムコが長年にわたって築いた宇宙戦記の最初の章だったのである。

ナムコファンの間では、「ボスコニアンがなければスターラスターも生まれなかった」と語られるほど、歴史的な意味を持つタイトルとして認識されている。

この系譜意識が、単なるゲームとしてだけでなく、“SF世界の始まり”として愛される理由になっている。

総評 ― 技術と演出の融合が生んだ静かな名作

『ボスコニアン』の良かったところを一言で表すなら、「技術と感性の融合」である。

全方向スクロール、音声演出、静寂の中の緊張感――どれも1981年当時としては驚くべき挑戦だった。

派手なグラフィックや複雑なストーリーがなくとも、システムと演出の工夫で深い没入体験を実現した。

その完成度の高さは、ナムコ黄金期の中でも特に実験精神に満ちた作品として評価されている。

多くのプレイヤーがこの作品を「地味だが忘れられない」「静かに燃えるゲーム」と表現した。

それは、派手さを追わずとも、プレイヤーの心に残る“体験の質”を提示できたことの証だ。

『ボスコニアン』は決して大ヒットではなかったが、ナムコ史において確かな足跡を残した「静かなる革命児」であり、その意義は今なお色褪せていない。

■ 悪かったところ

地味すぎる見た目と演出の乏しさ

『ボスコニアン』の最大の弱点として、当時のプレイヤーやアーケード関係者が共通して挙げたのが「見た目の地味さ」である。

画面全体が黒を基調とした宇宙背景で、星々が点として流れているだけ。ステージによって背景の色が変化することもなく、ビジュアル的な刺激はほとんどなかった。

同時期のナムコ作品『ギャラガ』や『ニューラリーX』では、カラフルなドット絵や軽快なBGMがプレイヤーの目と耳を引きつけたが、『ボスコニアン』はその対極に位置していた。

また、敵基地や自機のデザインも抽象的で、敵の種類の区別がつきにくい。

プレイヤーの中には「全ての敵がミサイルに見える」「派手なボス戦がないから盛り上がりに欠ける」と不満を漏らす者もいた。

ナムコ特有の精密なゲームデザインはあったものの、アーケードの“見栄え重視文化”においては目立ちにくく、地味さが興行成績にも影響を与えたといわれている。

BGMの欠如による“寂しさ”

もう一つの大きなマイナス要素は、ステージ中にほとんどBGMが流れない点である。

開発当時は合成音声のメモリ容量が大きく、BGMを同時に搭載するのが難しかったため、あえて音声を優先する選択がされた。

結果として、プレイヤーは宇宙空間の静寂と警報音だけを頼りに戦うことになる。

一部のプレイヤーはこの“静けさ”を「リアルで緊張感がある」と評価したが、多くの一般層にとっては「音が少なくて寂しい」「盛り上がりに欠ける」と感じられた。

特に、同時期の『ギャラガ』が軽快なBGMと華やかな敵編隊演出で人気を集めていたことを考えると、『ボスコニアン』の音響設計はやや実験的すぎたと言えるだろう。

また、警報音や合成ボイスのボリュームが大きく、BGMがない分その反復が耳に残りやすかった。

「Condition Red!」の声が何度も鳴るたびに疲労感を覚えたという声も多く、長時間プレイには向かないという評価も見られた。

合成音声の聞き取りづらさ

当時としては画期的な音声合成ではあったが、その明瞭度には課題があった。

英語音声の発音は機械的で、ノイズも多く、何を言っているのか聞き取れないという意見が多かった。

特に“Spy Ship Sighted!”のセリフは、初めてプレイする人には「スパイなんとか…?」としか聞こえず、意味が分からなかったという報告もある。

ナムコは音声演出を「未来的な雰囲気を出すため」として導入したが、結果的には情報伝達としての機能を果たしきれなかった。

ゲーム内の状況は画面を見れば把握できるため、「声はあくまで雰囲気づくり以上の意味を持たない」とする批評家も多かった。

つまり、技術的には革新であっても、プレイヤー体験に直接的な利便性を与えられなかった点が惜しまれる部分である。

初見プレイヤーには厳しい難易度設計

『ボスコニアン』はアーケード作品の中でも特に難しい部類に入る。

全方向から敵が襲いかかる構造上、初心者はどの方向を向いて戦えばいいのか分からず、序盤から撃墜されやすい。

偵察機を逃すと総攻撃が始まり、回避が極めて困難になるため、「最初の数分で終わるゲーム」と評されることもあった。

また、ステージを進めると敵の出現速度が加速し、ミサイルの数も増える。

特に旧バージョンでは、イエロー状態でもレッド並みに弾幕が発生するという“鬼のような難易度”で、初心者が途中で離脱してしまうことが多かった。

こうした高難度設計は熟練者にとってやりがいがある反面、ライトユーザーの敷居を高め、ヒットを妨げた要因となっている。

さらに、当時はコンティニュー制度がまだ一般的ではなく、プレイ料金を再投入しても最初からやり直しという仕様だった(※のちに改良版で導入)。

この点も、挑戦意欲を削ぐ要素の一つとして指摘されている。

敵や基地のグラフィックが単調

本作の敵キャラクターは、色と形が似通っており、プレイヤーからは「どれが偵察機か分かりづらい」「基地の見た目が変わらないので飽きる」との意見が多かった。

宇宙空間という設定上、デザインが抽象的にならざるを得なかったのだが、ステージを重ねても視覚的な変化が乏しいのは欠点だった。

また、敵基地の爆発エフェクトも控えめで、破壊時の爽快感が弱い。

『ギャラガ』や『ゼビウス』のような派手な爆発演出がなかったため、プレイヤーによっては「努力しても地味な結果しか返ってこない」と感じることもあった。

技術的制約の中での工夫は評価される一方で、アーケードらしい“カタルシス”の不足が惜しまれた。

テンポが一定で飽きが来やすい

『ボスコニアン』のステージ構成は非常に長寿命で、255面まで続くが、その反面で進行テンポが一定である。

ステージ間に明確な変化やボス戦がないため、単調さを感じやすい。

「基地の数や配置が変わるだけで、基本の流れは同じ」「10面を超えると新鮮味が薄れる」といった声がプレイヤーから上がっていた。

また、レベルデザインに「緩急」が少なく、常に緊張状態が続く点も疲れやすい要因だった。

連続プレイによる集中力の消耗が激しく、長時間プレイには不向きだとする意見も多い。

このあたりのテンポ調整は、後の『ゼビウス』で劇的に改善されており、『ボスコニアン』が試行錯誤の段階にあったことを示している。

コンディション・レッドの理不尽さ

演出的には魅力的な「コンディション・レッド」だが、システム的には理不尽な面もあった。

一度レッドに突入すると、敵の出現が止まらず、ほぼ回避不能の状況に陥ることがある。

偵察機を1機逃しただけで大量の敵が押し寄せ、数秒でゲームオーバーになることも珍しくなかった。

この“極端な制裁システム”は、プレイヤーのモチベーションを大きく左右した。

上級者の中には「理不尽さも含めて面白い」と評価する者もいたが、カジュアル層には不評だった。

この仕様は、後に開発側が新バージョンで難易度を緩和するきっかけにもなっている。

演出面での“静と動”のバランス不足

『ボスコニアン』は、静かな宇宙の緊張感を表現することに成功した一方で、“盛り上がる瞬間”を効果的に配置できなかった。

敵基地破壊時やステージクリア時の演出が控えめで、達成感を得づらいのだ。

他作品のように「BGMが変わる」「爆発が派手になる」「得点表示が盛大になる」といった視覚的報酬が少なく、成功体験が薄く感じられる。

結果として、「遊び込むほど上達は感じるが、派手な快感は少ない」という中間的な印象に落ち着いてしまった。

この点は、ナムコが後の『ゼビウス』や『ドルアーガの塔』で克服していく課題となった。

当時の子どもたちには理解しづらい世界観

SF的な設定や「銀河警備隊 vs 宇宙海賊」というテーマは壮大で魅力的だったが、当時の子どもたちにとってはやや抽象的で難しかった。

説明書もなく、画面上の情報だけで物語を把握するのは困難だったため、「何のために戦っているのか分からない」と感じるプレイヤーも多かった。

物語性よりも直感的なわかりやすさを求める当時のアーケード市場では、こうしたSF設定がやや時代を先取りしすぎていたといえる。

総評 ― 技術革新の陰に隠れた“表現の弱さ”

総じて『ボスコニアン』の弱点は、革新性の裏にあった「演出とわかりやすさの不足」にある。

技術的には優れていたが、その凄さがプレイヤーに伝わりづらかった。

無音の宇宙、抽象的な敵デザイン、容赦ない難易度――どれも開発陣の意図は理解できるが、当時の一般プレイヤーには“遊びにくい作品”として映ったのだ。

とはいえ、これらの欠点は同時にナムコの挑戦精神の証でもある。

『ボスコニアン』があったからこそ、のちの『ゼビウス』や『スターラスター』が完成したと言える。

つまり、“悪かったところ”の多くは、後の発展のための実験的試みでもあった。

この作品は未熟さすらも含めて、ナムコの創造的エネルギーを象徴しているのだ。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

主人公機「スペースパトロール機」――孤独な宇宙の守護者

『ボスコニアン』における唯一の操作キャラクターである自機「スペースパトロール機」は、プレイヤーの分身として非常に印象的な存在である。

見た目は小型の戦闘機でありながら、前後同時に弾を撃てる特異な構造を持つ。この形状そのものが、作品全体のゲーム性を象徴している。

正面と背後を同時にカバーできる設計は、「360度から迫る脅威に孤独に立ち向かう宇宙の戦士」というテーマを体現しており、多くのプレイヤーがこの機体に強い愛着を抱いた。

デザインはシンプルだが、銀河警備隊という正義の存在を象徴するように、冷たい金属光沢を放つグレーを基調としている。

プレイヤーはこの無機質な機体を通じて、自らが銀河の平和を守る任務を担っているという使命感を感じ取るのだ。

ある往年のファンは、「あの無表情な機体の一点の光に、自分の意思を投影していた」と語っている。まさに、無言の主人公とも言うべき存在だ。

「偵察機(スパイシップ)」――緊張と焦燥の象徴

『ボスコニアン』を象徴する敵キャラクターとして、最も印象的なのがこの「偵察機(Spy Ship)」である。

通常の敵機とは異なり、直接攻撃を仕掛けてこない。しかし、逃してしまうと敵の総攻撃(コンディション・レッド)を引き起こすという、ゲーム全体を左右する重要な存在だ。

そのため、偵察機の登場はプレイヤーにとって常に緊張の瞬間であり、警報音とともに現れた途端、心拍数が一気に上がる。

この偵察機のキャラクター性は、他のどんな敵よりも心理的な影響が大きい。

見た目は小さく地味だが、「逃すな」という焦りと「来た!」という緊張を同時に喚起する。

プレイヤーの中には、「偵察機を仕留める瞬間が一番快感だった」という人も少なくない。逆に逃した瞬間の後悔は深く、画面が赤く点滅した時の絶望感は忘れられない。

この「偵察機」の存在こそ、ボスコニアンというゲームに“ドラマ”をもたらしていたと言える。

敵でありながら、プレイヤーの感情をここまで動かすキャラクターは、当時のアーケードゲームでは非常に珍しかった。

「敵基地」――静かに待ち構える脅威の象徴

敵基地は、ステージごとに点在する緑色の巨大な構造物として描かれる。

その形状はまるで生き物のようでもあり、中央のコアを守る6つの砲台が規則的に回転している様子は、冷たい機械生命体を思わせる。

プレイヤーにとってこの基地は“破壊対象”であると同時に、“存在そのものが不気味な敵”としての印象を残した。

この基地は無言のキャラクターでありながら、プレイヤーに語りかけるような存在感を持つ。

接近すると無音の空間に緊張が走り、砲台の攻撃が始まる。その瞬間、プレイヤーはまるで巨大な宇宙要塞に挑んでいるかのような錯覚を覚える。

中には、「敵基地こそが本作の主役だ」と評するファンもいるほどで、その存在感は決して脇役ではなかった。

破壊の瞬間、基地全体が白く光って消滅する演出は、派手さこそないが妙に印象的である。

“静かに消える”という演出が、逆に宇宙の虚無感を表現しており、そこにナムコ作品らしい詩的なセンスが感じられる。

「ミサイル群」――無名の敵が生む群集劇

本作では、敵ミサイルが多数出現し、自機を執拗に追尾してくる。

それらは一見単調な雑魚キャラクターに見えるが、数が集まることでプレイヤーに圧倒的なプレッシャーを与える存在になる。

群れとしての動きは予測不能で、時に自滅し、時に協調してプレイヤーを包囲する。まるで無数の意志を持った生命体のようだ。

この“群体的な敵”のデザインは、のちのナムコ作品『ギャラガ’88』や『スターブレード』に通じる要素を持っており、同社の“群れの美学”の原型とも言える。

プレイヤーの中には、「敵ミサイルが自分を囲む瞬間が一番ゾクゾクする」と語る者も多い。

単なる個体ではなく、集団行動による圧力を表現した点で、このミサイル群は印象深い“キャラクター的存在”として機能しているのだ。

「コンディション・レッド警報音声」――人格を持つ“声のキャラ”

『ボスコニアン』には明確な登場人物はいないが、唯一の“人格を感じる存在”としてファンから愛されたのが、警報を告げる合成音声である。

“Condition Red!” “Alert! Alert!” “Spy Ship Sighted!”――これらの言葉を発する電子音声は、単なるシステム音を超えて“キャラクター”として認識されていた。

プレイヤーによってはこの声を“上官”や“司令官”のように捉え、「自分を導く存在」と感じていたという。

無機質で感情を持たない声だからこそ、プレイヤーの想像力を掻き立て、そこに人格を投影する余地があったのだ。

まるで宇宙船AIのように冷静に状況を報告するその声は、孤独な宇宙飛行士のパートナーとして、多くのプレイヤーの記憶に残っている。

「宇宙海賊ボスコニアン」――名を冠する“見えない敵”

タイトルにもある「ボスコニアン(Bosconian)」という存在は、ゲーム中で直接登場することはない。

だが、この“見えない敵”こそが作品の世界観を支える根幹的なキャラクターである。

彼らは銀河を荒らす海賊勢力であり、プレイヤーが破壊する基地群は彼らの拠点に過ぎない。

その全容は決して描かれず、プレイヤーは終始“影の存在”と戦っている。

この「姿なき敵」という構造が、逆にプレイヤーの想像力を刺激した。

「ボスコニアンとは何者なのか」「この戦いに終わりはあるのか」という疑問が、プレイを重ねるほどに深まる。

その結果、ボスコニアンという名は単なるタイトル以上の意味を持ち、プレイヤーの心の中に“見えない宿敵”として存在し続けた。

後年、ナムコが展開したUGSFシリーズでは、この“ボスコニアン戦争”が銀河戦史の起点として語られ、彼らが人類史における最初の大敵として設定された。

つまり、『ボスコニアン』の“名だけの敵”は、後の宇宙戦記シリーズの物語的土台になったのだ。

ファンの記憶に残る“無名の登場者たち”

このゲームには明確な人物キャラクターが存在しない。だが、その“無名性”こそが魅力でもあった。

自機はパイロットの名前すらわからないが、それゆえにプレイヤー自身が主人公になれる。

敵にも個性はなく、全てが匿名の存在として宇宙を漂う――この「名前を持たないキャラクター群」が、作品全体に独特の神秘性を与えている。

ある長年のファンは「ボスコニアンは登場人物のいないドラマだ」と語っている。

声と光と動きだけで物語が進行する。その中でプレイヤーが感情移入する対象は、名前のない自機であり、冷たく響く機械音声であり、果てしない宇宙そのものだった。

だからこそ、『ボスコニアン』の登場キャラクターは“誰でもない誰か”として、プレイヤー一人ひとりの中に生き続けている。

総評 ― キャラクター不在の中に宿る人格

総じて、『ボスコニアン』には人間的なキャラクターはいない。

だが、登場する機体・音声・敵基地といった存在のひとつひとつが、確かな“人格”を帯びている。

それぞれが冷たく、無表情でありながら、プレイヤーの感情を揺さぶる。

この無機質な世界の中に「心を投影できる余白」があったことこそ、本作の最大の魅力であり、後世に語り継がれる理由である。

“声”が上官のように命令を下し、“偵察機”が運命の分岐を告げ、“自機”が沈黙のまま使命を果たす。

そこに生まれる緊張と孤独、そして達成感は、他のどんなキャラクター演出よりも強い印象を残した。

ナムコの開発陣が意図的にキャラクターを排除し、プレイヤーの想像力に委ねたこの構造こそ、ゲーム史におけるひとつの芸術的実験であり、『ボスコニアン』というタイトルの核心である。

[game-7]

■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

登場当時のプレイ料金とアーケード事情

1981年に登場した『ボスコニアン』のプレイ料金は、ほとんどのゲームセンターで1プレイ100円。

当時の平均的なアーケード料金と同等ではあったが、本作は他の作品に比べて難易度が高く、プレイ時間が短くなりがちだったため、「100円があっという間に消える」と感じるプレイヤーも多かった。

しかし、熟練者になると1プレイで数十分粘ることができるため、上級者の間では“コストパフォーマンスの良いゲーム”としても評判を得ていた。

アーケード筐体は、当時のナムコ作品らしく黒と銀を基調にした落ち着いたデザインで、画面上部には「BOSCONIAN」と大きく描かれたロゴが輝いていた。

側面には宇宙戦闘機のシルエットが描かれ、店内でもひときわ未来的な印象を放っていた。

筐体スピーカーから流れる英語音声が遠くまで響き渡り、「あの声が鳴っている店には新しいナムコのゲームがある」と噂が広がっていったという。

ナムコによる宣伝とプロモーション展開

ナムコは当時、『ギャラガ』の成功を受けてシューティング路線の拡充を進めており、『ボスコニアン』はその戦略の一環として開発・宣伝された。

パンフレットや業者向けのチラシでは、「8方向自由スクロール」「合成音声搭載」という二大特徴が大きく打ち出されており、“次世代の戦略型シューティング”としてアピールされた。

宣伝文句の一つに「人類と宇宙海賊の果てしない戦い、ここに開幕」というキャッチコピーがあり、SFアニメを思わせる文体で、若年層に訴求していた。

一部の地方では、筐体の出荷時に店頭用デモテープが付属しており、ナムコが制作した短い紹介ビデオが流されていた。

その映像では、レーダーシステムや“Condition Red”の演出が強調され、画面に英語ボイスの字幕が表示されるなど、海外映画のトレーラーを意識した構成になっていた。

こうした演出は、当時としては非常に珍しく、「アーケード筐体のプロモーションに映像を使う」という発想をナムコが先駆けて導入した例としても知られている。

アーケードプレイヤーの間での人気と印象

発売直後は、ゲームセンターの常連層の中で話題を呼んだ。

特に「全方向に自由に飛べる」「声で状況を伝えてくる」という新しい感覚は、従来のシューティングとは一線を画していた。

しかし、難易度の高さや地味な見た目から、一般的なカジュアルプレイヤーには少し敷居が高かった。

そのため、『ギャラガ』のような社会現象的ヒットにはならなかったが、ゲームセンターの上級者層の間では“ナムコの隠れた名作”として熱烈な支持を受けた。

当時のプレイヤーの声を集めると、「慣れるまで難しいけど、やり込むほど味が出る」「声に導かれる感じがクセになる」「スコア稼ぎの達成感が他のゲームと違う」といった意見が多く見られる。

また、店舗によっては“偵察機撃墜選手権”のようなローカルイベントを開催するところもあり、一定のコミュニティ人気を築いていた。

商業的な成績とその評価

『ボスコニアン』の商業的成績は、ナムコの他の1981年作品と比較すると中規模のヒットに留まった。

同年に稼働していた『ギャラガ』や『ニューラリーX』が爆発的な人気を博していた一方で、『ボスコニアン』はより実験的でマニアックな設計であったため、設置店舗数も限られていた。

しかし、稼働した店舗では安定してプレイされ、ハイスコアを競う常連客が多く、稼働寿命の長いタイトルとなった。

また、海外展開でも一定の成果を上げている。北米では“Bosconian: Star Command”というサブタイトルでリリースされ、アメリカのゲーム誌では「革新的な自由度を持つシミュレーション型シューティング」として高く評価された。

特にレーダーシステムと音声演出の組み合わせが“戦術ゲーム的要素”として注目され、欧州でも根強いファンを獲得した。

ナムコのブランドイメージへの貢献

『ボスコニアン』は大ヒットこそしなかったものの、ナムコが持つ“技術的革新”と“SF世界観”のイメージを確立する上で重要な役割を果たした。

合成音声の導入、全方向スクロールの採用、レーダーによる情報把握――これらの要素は、後の『ゼビウス』や『スターラスター』へと受け継がれていく。

ナムコの開発陣は、本作を「試作段階でありながら未来への実験台」と位置付けており、後年のインタビューで「ボスコニアンで得た経験が後のSFシリーズの礎になった」と語っている。

また、1980年代半ばに刊行されたナムコ社内誌『ナムコニュース』では、開発者が当時を振り返り、「ボスコニアンは売上よりも技術的チャレンジを優先した作品だった」「自分たちの理想の宇宙を、当時のハードでどこまで描けるかに挑んだ」と述べている。

この精神が、後のナムコ黄金期を支える土台になったのは間違いない。

雑誌・広告における紹介と宣伝コピー

当時のアーケード雑誌『AMライフ』『ゲームマシン』などでは、“ナムコの新機軸”として特集記事が掲載された。

宣伝コピーは「自由に飛べ、そして撃て!」「宇宙を監視する者、それがあなたの任務だ」といったもので、硬派なトーンが特徴だった。

他社がコミカルなキャラクターゲームを増やしていた時代に、ナムコがこうした“無機質なSFミッション型”を打ち出したことは独特であり、業界関係者からも“異色作”として注目された。

また、当時のアーケードショーでは『ボスコニアン』の筐体がデモ展示され、来場者がヘッドホンで音声を体験する形式が採用されたという。

合成音声が響くたびに観客が立ち止まり、「声が出るゲーム」という新しい刺激に驚嘆した様子が記録に残っている。

ナムコの宣伝担当者は後に「音を見せるプロモーション」と呼び、映像ではなく音声そのものを武器にした販売戦略を意識していたと語っている。

移植と復刻による再人気

その後、『ボスコニアン』はアーケード以外にもいくつかのプラットフォームへ移植された。

1980年代後半にはMSX版が登場し、家庭用としても一定の人気を得た。

このMSX版はアーケードよりもグラフィックが簡素化されていたものの、基本システムは忠実に再現されており、当時の家庭用プレイヤーからは「難しいが面白い」「家でボスコニアンが遊べるなんて夢のようだ」と評判だった。

1990年代にはプレイステーション用『ナムコミュージアム Vol.3』に収録され、レトロゲームファンの間で再び脚光を浴びた。

当時のレビューでは「ナムコSF世界の原点を体験できる」「いま遊んでも完成度が高い」と高く評価され、海外でも“underrated classic(過小評価された名作)”として紹介されている。

現代における人気と文化的再評価

21世紀に入ってからも、『ボスコニアン』はコアなファン層の間で語り継がれている。

特にナムコ(現バンダイナムコ)によるUGSF(United Galaxy Space Force)シリーズ公式年表の中で、「ボスコニアン戦役」が物語の起点として位置づけられたことにより、作品の存在意義が再び注目された。

これにより、当時のプレイヤーだけでなく、新しい世代のファンが“ナムコ宇宙史の第一章”として『ボスコニアン』を再評価している。

また、アーケードミュージアムやレトロゲームイベントでは、いまでも『ボスコニアン』がプレイアブル展示されることがある。

ファンの中には、自作のアレンジ筐体を制作する愛好家もおり、YouTubeやSNSで独自のスコアアタック動画が投稿されている。

そのたびにコメント欄には「この警報音が懐かしい」「Condition Redの声を聞くと今でも緊張する」といった感想が寄せられ、作品の影響力の長さを物語っている。

総評 ― 商業的には地味だが、文化的には重要な存在

商業的成功という意味では、『ボスコニアン』はナムコの中堅タイトルに位置づけられる。

しかし、技術的・文化的な意義においては、同社の歴史の中でも極めて重要な作品である。

プレイヤー料金100円の中に詰め込まれた“未来体験”は、当時のゲーマーに強烈な印象を与えた。

レーダーで敵を探し、無言の宇宙を進み、突然の「Condition Red!」で死闘を繰り広げる――この緊張感は、他のどのタイトルにも代えがたい。

『ボスコニアン』は大ヒットにはならなかったが、確実にナムコの未来を切り拓いた。

その精神は『ゼビウス』や『スターラスター』、そしてUGSFシリーズへと受け継がれ、現在のバンダイナムコのDNAに息づいている。

派手さよりも“挑戦”を優先したこの作品こそ、1980年代アーケード文化の象徴であり、静かながらも永遠に輝く星のような存在なのである。

■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【2枚セット】dreamGEAR レトロアーケード バブルボブル 用【 高機能 反射防止 スムースタッチ / 抗菌 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ..

dreamGEAR レトロアーケード ギャラガ 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護 フィ..

dreamGEAR レトロアーケード パックマン 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護 フ..

【2枚セット】dreamGEAR レトロアーケード バブルボブル 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液..

dreamGEAR レトロアーケード ギャラガ 用【 防指紋 クリア タイプ 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護..

【新品】【即納】 Victrix Pro FS 12 レバーレス アーケードコントローラー Victrix by PDP Arcade Fight Stick for PlayStation 5 PC ..

NEOGEO Mini インターナショナル ネオジオ ミニ 国際 NEO GEO Mini International アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイタ..

評価 3.67

評価 3.67