【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【発売】:タイトー

【開発】:タイトー

【発売日】:1980年

【ジャンル】:シューティングゲーム

■ 概要

● タイトーが挑んだ“海中インベーダー”の誕生背景

1980年、アーケード市場はまだ「スペースインベーダー」の爆発的ヒットの余韻が色濃く残る時期だった。各社が“第2のインベーダー”を求め、さまざまな派生・亜流タイトルを次々と投入する中、タイトー自身もまた自社ブランドの多様化を模索していた。そんな流れの中で登場したのが、潜水艦を操作して空を攻撃するという逆転の発想を持つ海洋シューティング『ポラリス(Polaris)』である。 タイトルの「ポラリス」とは北極星を意味し、夜空を目印に進む航海の象徴。だが本作では、暗い海中を進みながら上空の敵を撃ち落とす、という真逆の構図が取られている点が印象的だ。これこそが、タイトーが“インベーダーブーム後の新たな方向性”を打ち出すために選んだ実験的アプローチだったといえる。

● プレイヤーが操るのは海の守護者・潜水艦ポラリス

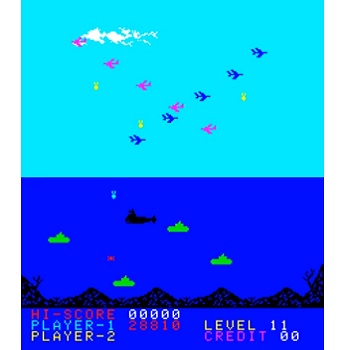

ゲームの主役である潜水艦「ポラリス」は、画面下半分の海中エリアを自由に動き回ることができる。この海中はプレイヤー専用の活動領域であり、上半分の空中エリアでは敵のジェット機や爆撃機が縦横無尽に飛び交う。プレイヤーは、海上と空中の中間に位置するような感覚で、潜水艦を上下左右へ移動させつつ、タイミングを見計らってミサイルを上空へ発射する。 操作は非常にシンプルで、レバーによる移動と1つのボタンによる攻撃という構成。だが、ショットは1発ずつしか画面内に存在できないという制約があり、これはプレイヤーに独特の緊張感を与える要素となっている。つまり、一度発射したミサイルが画面外に消えるか敵に命中するまで、次弾を撃てない。命中精度とタイミング、そして敵の動きを読む洞察力が求められる設計だ。

● 海中と空中が交錯する二層構造ステージ

本作のステージ構成は単純でありながら独創的だ。画面の下半分は海中、上半分は空中という二層の戦場が広がる。海中には自機や敵潜水艦、駆逐艦の砲撃が飛び交い、空中では編隊を組んだジェット機がプレイヤーを狙う。上下で異なる速度・攻撃角度が交差することで、単調になりがちな固定画面シューティングに立体的な動きを与えている。 さらに時間が経つと、海中フィールドの左側に「⇒」の矢印が現れ、移動範囲が制限されていくという独特のルールも存在する。この“圧迫感”の演出は、プレイヤーに次第に焦燥感を与え、リスクと緊張の中での精密操作を要求する。海上が迫り、退路が減るほどに、プレイヤーは冷静さを保ちつつ敵を撃ち抜く必要があるのだ。

● ミッション構造:空を制し、海を守る

ステージの目的は明確で、上空を飛行する敵の全滅である。まずはジェット戦闘機の編隊が登場し、それらを全て撃墜すると次に急降下爆撃機が現れる。爆撃機は一定時間内に撃墜しなければ撤退してしまうが、逃した場合でもステージは強制的にクリア扱いになる。つまり、「撃ち逃した悔しさ」と「生き残る安堵感」が交錯する、不思議なテンポの進行が特徴的だ。 また、駆逐艦や敵潜水艦といった補助的な敵も登場するが、これらはステージクリアには関係しない。とはいえ油断は禁物で、彼らの攻撃がプレイヤーの行動を制限し、思わぬ死角を生むこともしばしばある。特に海面近くで放たれる砲弾は、自機が上昇する瞬間に重なりやすく、慣れないうちはミスを連発するプレイヤーも多かった。

● 難易度設計とミス判定

「ポラリス」では残機制を採用しており、敵や敵弾、または海底の障害物に触れると即座にミスとなる。ミス後はその場からやり直しとなるが、ミス前に表示されていた「⇒」マークはリセットされるため、ある意味で“再挑戦によるリスク緩和”が組み込まれているともいえる。 タイトーのゲームらしく、難易度はやや高めに設定されているが、その理由は単なる敵の攻撃密度ではなく、制限された操作感と緻密な当たり判定の設計にある。敵弾の速度は遅いものの、プレイヤーの移動範囲が狭く、さらに攻撃方向が上方限定のため、避けながら攻撃するタイミングを見極めるプレイ感覚が要求される。

● 開発背景と技術的特徴

本作の開発には、タイトーの初期基板をベースにした改造モデルが使用されている。グラフィックシステムは『スペースインベーダー』の流れを汲むが、海中の波や潜水艦のシルエットを再現するために、背景描画のタイミング制御が工夫されている。当時のアーケード基板ではハードウェアスクロールが不可能だったため、わずかな輝度変化とスプライトの点滅で水面の揺らぎを表現していたのだ。 また、敵潜水艦のスプライトはセガの『ディープスキャン』のものと酷似しており、開発資料の共有または模倣が行われた可能性も指摘されている。1980年当時はまだ著作権や素材流用の基準が曖昧であり、こうした“借用”は珍しいことではなかった。むしろ、同業他社のヒット作を研究・再構成することで、技術革新を早める土壌があったと言えるだろう。

● サウンドと雰囲気演出

BGMらしいBGMは存在せず、プレイ中は「ピコーン、ピコーン」というソナー音が一定間隔で鳴り響くのみ。だがこの音が実に効果的で、無音に近い環境の中で微かに響くソナーのリズムが、海中で孤独に任務を遂行する潜水艦の緊迫感を生み出している。敵を全滅させると短いファンファーレのようなメロディが流れるが、それも控えめで、達成感よりも「次の任務が待っている」ような冷徹な印象を残す。 この極端にミニマルな音作りは、同時期の派手な電子音を多用するゲーム群とは対照的であり、静寂と緊張でプレイヤーの集中を促す音設計として評価できる。

● 当時のプレイヤー体験と位置づけ

リリース当時、『ポラリス』は“海のインベーダー”として話題を呼んだが、同時にその難易度と地味な色調から、万人向けのヒットには至らなかった。しかし、上下移動が可能な自機の自由度や、空中と海中を織り交ぜた立体的な戦闘構造は、のちのシューティング進化の原型ともいえる要素を多数含んでいた。 また、“弾幕シューティング”という言葉がまだ存在しなかった時代において、上下から攻撃が交錯する構図を採用した点は先進的であり、結果的に後年の『ゼビウス』(ナムコ、1983年)などへつながる思想的基盤を築いたと評されている。

● 総括:静かな革新者としてのポラリス

『ポラリス』は一見するとシンプルな固定画面シューティングだが、実際には“上下二層の戦場”を舞台にした構造実験作であり、タイトーがアーケード黄金期へと向かう途中に生み出した“静かな革命児”とも言える存在だ。派手さや豪華なエフェクトこそないが、限られた技術で新しい遊びを提示した点は、同社の開発チームの挑戦心をよく表している。 その成果は決して派手ではなかったが、“制約の中での発想転換”こそがゲームデザインの核心であるというメッセージを、1980年という早すぎる時代に提示していたことは間違いない。

■■■■ ゲームの魅力とは?

● 海を舞台にした“逆インベーダー”という独創性

1980年のアーケード市場は、宇宙や惑星を題材にしたゲームが圧倒的多数を占めていた。背景には「スペースインベーダー」の成功があり、各メーカーが宇宙を舞台にした戦いを描いていたが、タイトーはあえてその“空間のベクトル”を反転させた。『ポラリス』が採用したのは、宇宙ではなく海、上昇ではなく浮上、宇宙船ではなく潜水艦という対比構造である。 この「反転の発想」が作品全体に新鮮な風を吹き込んだ。従来のインベーダー系シューティングでは、プレイヤーは地面に固定され、ひたすら空を撃ち上げる存在だった。しかしポラリスでは、プレイヤー自身が水中という揺らめく空間に身を置き、敵を見上げる立場となる。この“下から上を見る”構図が、プレイヤーに新たな視覚的緊張感を与え、ゲーム体験の根幹を形づくっている。

● 緊張と静寂の演出――ソナー音が紡ぐ心理的没入感

ポラリスを語るうえで欠かせないのが、BGMとして採用された“ソナー音”の存在だ。「ピコーン、ピコーン」という周期的な電子音は、単調でありながらも水中の孤独感をリアルに表現している。プレイヤーは潜水艦の艦長となり、深い海の底から上空を監視し、敵の侵入を待つ。その間、聴覚的に広がるのは静寂とわずかな反響だけ――この音の設計が、まるで映画『Uボート』のような緊張を生み出す。 特に、敵機が急降下して爆撃を始める瞬間に、ソナー音の間隔が錯覚的に短く感じられることがある。これはプレイヤーの心拍数が高まり、ゲーム音と自身の生理的リズムがシンクロするためで、音と心理の一体化という演出がすでに1980年時点で成立していたのは驚異的だ。

● 視覚デザインの革新――“上下二層の戦場”がもたらすドラマ

画面上半分が空、下半分が海という構図は、当時としては非常に珍しかった。ほとんどのゲームは単一レイヤーで構成されており、背景は静止画、敵は単方向から出現するという形式が主流だった。ポラリスでは、敵が上下に分かれて行動することによって、プレイヤーは常に二つの異なる軸を意識せねばならない。 空中ではジェット機が編隊を組み、一定のリズムで進入してくる。一方、海中では敵潜水艦や駆逐艦が、まるで魚群のように緩やかに動き回り、時折ミサイルを放つ。この多層的な攻防構造が、“同時多視点の観察と判断”を要求する高度なゲーム性を生み出していた。 プレイヤーの目線は常に上下に移動し、視線操作の巧拙がスコアに直結する。この「視点の往復」こそが、ポラリス独自の没入感を支える重要な柱だったといえる。

● 自由度の高い操作性がもたらす戦略的プレイ

多くの固定画面シューティングでは、プレイヤーは横移動のみ可能という制約があった。ところがポラリスでは、潜水艦を上下左右に動かすことができる。これは単に操作の自由度を広げただけでなく、プレイヤーの心理戦と反応力を新しい段階に引き上げた。 敵の弾を回避するために一時的に潜行したり、逆に上昇して射線を合わせたりと、プレイヤーが“深度”を利用した戦術を取れるのが最大の特徴だ。この上下移動があることで、画面下にいながらも攻撃のタイミングを能動的に選べるようになり、単調な撃ち合いから脱却している。 さらに、ポラリスの弾道は自機中央ではなくやや左寄りから発射されるため、わずかなズレを感覚的に補正しなければならない。この“狙撃感覚”が熟練者の誇りとなり、アーケード常連プレイヤーの間では、「ポラリスで敵機を正確に撃墜できるかどうかが腕前の証」とまで言われた。

● 難易度と報酬のバランス設計

ポラリスは見た目こそ静かな海戦だが、その実態は緻密に調整された難易度カーブを持つ。序盤は敵の動きが緩やかで、海中の移動範囲も広い。しかし時間の経過とともに「⇒」マークが出現し、行動範囲が徐々に狭まる。これは単なる制限ではなく、プレイヤーに「早く決着をつけろ」というプレッシャーを与える巧妙な設計だ。 さらに、敵弾のスピードや攻撃角度も段階的に変化するため、プレイヤーは常に新しいパターンへの対応を迫られる。この“緊張の持続”が、単純なスコア稼ぎではなく、生き残りを賭けたサバイバル感覚を強調している。 クリア時のBGMは短いながらも爽快感があり、前の緊張を一瞬だけ解放してくれる。その儚い開放感が、次のループステージへの挑戦意欲を掻き立てる構造となっている。

● グラフィックとアニメーションの妙

ポラリスのグラフィックは、当時の技術水準からすれば地味に見えるかもしれない。しかしその描画には、限られたドットで“深度”を感じさせる構図的工夫が凝らされている。波の層を重ねて描くことで、海面と海中の境界を視覚的に分離し、空と水中の世界を同一画面に共存させた点は画期的だ。 また、敵機の爆発エフェクトや潜水艦の浮上モーションも、当時としては珍しく滑らかな2~3フレームのアニメーションを採用しており、プレイヤーの行動に対して即時的な“手応え”を与えている。これは単に見栄えのためではなく、「撃った」「当たった」「沈んだ」という戦闘のテンポ感を作るための、非常に緻密な調整結果であった。

● 独特の心理体験――“静かなる弾幕”の原型

インベーダーが“秩序的な敵群”を撃ち落とす快感を重視していたのに対し、ポラリスは“予測不能な敵の動きに対応する緊張”を重視している。敵は一定のパターンを持ちながらも、攻撃のタイミングや角度に微妙な揺らぎがあり、毎回違った展開を生み出す。プレイヤーは視線を上下に走らせ、敵の挙動を読み取りながら、わずかな隙を突いて攻撃する。この構図はまさに、後年の「弾幕シューティング」の基礎的心理構造であり、“静かなる弾幕”の原点と呼べるだろう。 さらに、自機が撃てる弾が1発のみという制約は、攻撃そのものを「決断」に変える。撃つという行為がリスクと表裏一体になり、プレイヤーは常に緊張を強いられる。これこそが、シンプルながらも深い中毒性を生み出す根源である。

● プレイヤーを引き込むリズムデザイン

ゲーム全体のテンポは一定の緩急を持っている。敵が静止するように待機する瞬間と、急降下してくる瞬間が交互に訪れる。その繰り返しが、まるで呼吸のようにプレイヤーの体感リズムと同調する。攻撃の合間に訪れる短い静寂――それが緊張を倍加させる。 また、敵を撃墜した際の爆発音が軽快で、ソナー音との対比が明確に設計されている。静寂の中に突如響く破裂音は、「孤独な戦場で確かな戦果を上げた瞬間」を聴覚的に刻み込む。こうしたテンポ設計が、後のタイトー作品(例:『ディフェンダー』系のテンション構成)にも引き継がれていくことになる。

● “制約”から生まれた創造力

『ポラリス』の最大の魅力は、ハードウェアの限界を逆手に取った創造性にある。当時の基板では同時発射弾数の制限や背景描画数の制約があったが、開発陣はそれを不利と捉えず、“一発ごとの重み”として設計思想に昇華させた。この「少なさを武器に変える」哲学は、のちの日本ゲームデザイン全体に通じる重要な価値観でもある。 つまり、派手さや量ではなく、精度・リズム・緊張のコントロールこそが面白さの核――その考え方を、ポラリスは早くも1980年に提示していたのだ。

■■■■ ゲームの攻略など

● 基本操作の理解が攻略の第一歩

『ポラリス』を攻略するうえで最も重要なのは、まず操作体系の正確な把握である。 レバーによる上下左右の移動、そして一発ずつしか発射できないショット――この単純な仕組みの中に、タイトー特有の奥深さが隠れている。プレイヤーは無闇に連射せず、「どのタイミングで撃てば命中するか」を予測して行動しなければならない。 特に注目すべきは、ミサイルの発射位置が自機のやや左寄りに設定されている点。 このわずかなオフセットを感覚的に補正できるかどうかで、命中精度は大きく変わる。初めのうちは敵の真下ではなく、敵機の少し右側を狙うイメージで発射すると命中率が上がるだろう。 つまり、ポラリス攻略の基礎とは「焦らず、撃つべきタイミングを待つ勇気」に他ならない。

● ステージ構造を把握する――“二層戦場”の読み方

画面の上半分が空中エリア、下半分が海中エリア。 この二層構造をどれだけ意識的に使い分けられるかが、生存率を左右する。 敵の攻撃は基本的に上から下へ降ってくるため、序盤は海底付近に身を潜めながら攻撃チャンスを待つのが安全策。 ただし、敵弾を避けるために下に寄りすぎると、海底の障害物に触れてミスとなるため、“海底のギリギリ上”を滑るように移動する感覚を身につけたい。 また、敵が急降下を始める直前には、画面中央付近に滞留しないのが鉄則だ。中央は爆撃ラインになりやすく、回避行動の自由度も低くなる。中級者以上は、左右の端を往復しながら敵の進入角度を予測し、“出会い頭の衝突”を避ける立ち回りを徹底している。

● ジェット戦闘機撃墜のコツ

最初に登場する敵編隊であるジェット戦闘機は、一定のパターンを持つ。 彼らは一見整然と並んで飛行しているが、実は編隊の左右端にいる機体が攻撃を開始するトリガーとなっている。 つまり、まず端の敵から狙うと、残りの機体が攻撃パターンを乱して動き始め、結果として命中チャンスが増えるのだ。 また、編隊が自機の真上に来る瞬間に発射しても命中しないことが多い。敵は微妙にジグザグ移動をしているため、少し先読みして撃つのがコツだ。 もし編隊の全滅に成功すれば、続く爆撃機フェーズでは自機の行動範囲がやや広がり、安定した立ち回りが可能になる。

● 急降下爆撃機の対処法

第二波として登場する急降下爆撃機は、最も危険な敵種だ。 彼らは上空から鋭い角度で突っ込み、海面近くで爆弾を落としていく。この爆弾の落下速度は敵機の動きと連動しており、固定パターンではない。 攻略法としては、敵の影を視認すること。 爆撃機が画面上部に現れた瞬間に、海面上の自機の影と敵影が重なるラインを避けるよう移動する。これにより、直撃リスクを最小限に抑えられる。 また、爆撃機は一定時間が経過すると撤退する仕様があるため、撃ち逃してもステージは進行する。 無理に狙うよりも、被弾を避けることを優先するのが安全だ。 上級者の間では、「爆撃機を撃墜せずに回避だけで進める」スタイルも人気があった。これは、プレイヤー自身の反射神経と読解力を試す挑戦的なプレイとして知られている。

● 敵潜水艦と駆逐艦への対応

これらの海中の敵は、直接ステージクリア条件には関与しないが、スコア稼ぎと練習には最適だ。特に敵潜水艦は動きが遅く、弾道補正のトレーニング対象として理想的。 一方、駆逐艦は海面近くに位置しており、射線が重なりやすい。駆逐艦の砲撃は放物線を描くため、見た目以上に避けづらい。 狙うなら、敵が弾を発射した“直後”がチャンス。 放たれた砲弾を避けながら、同時に反撃を行うという“攻防一体のリズム”が重要だ。 また、スコアを伸ばす場合は、これらの敵を確実に仕留めることが鍵となる。無視しても進行はできるが、高得点を狙うプレイヤーにとっては欠かせない“稼ぎどころ”である。

● 「⇒」マーク出現後の生存術

プレイ時間が一定を超えると、画面左側に現れる「⇒」マーク。 これが出た瞬間、海中の可動範囲が制限され、行動が格段に難しくなる。 この状態では、敵弾を避けるためのスペースが減るため、動きの予測と待機位置の選定が重要になる。 特に敵の射線が集中する中央付近を避け、やや右寄りのポジションで様子を見るのが定石。 加えて、敵の弾が画面下端に達しても消えない仕様のため、下がり過ぎると逃げ場がなくなる。 この状況を切り抜けるコツは、「撃たない勇気」。不用意に発射して弾が残っている間に敵が接近すれば、反撃の手段を失う。 冷静に敵の動きを見極め、1発で仕留める覚悟を持つことが、この状態での唯一の勝ち筋である。

● 高得点を狙うプレイスタイル

スコア稼ぎの基本は、敵潜水艦と駆逐艦を確実に撃破すること。 特に敵潜水艦は弾を避けながらも比較的安全に狙えるため、リスクの少ない得点源となる。 上級者は、敵機を倒す順番やタイミングをパターン化し、効率的に弾をリロードしながら連続撃墜を狙う。 1発ごとにテンポを意識することで、一定の“攻撃リズム”が生まれ、手元の動きが安定する。 また、爆撃機を撃墜した直後に再出撃する敵の出現タイミングを把握することで、スコアボードを維持したままループプレイを継続できる。 ポラリスは終わりのないゲーム構造だが、スコア上限を目指す競技的プレイヤーにとっては、その“エンドレス性”こそが最大の挑戦対象だった。

● ミス後の立て直し戦略

ミスをすると、出現中の「⇒」マークが消え、行動範囲が再び広がる。 これを利用して、ミス直後に体勢を立て直すプレイヤーも多い。 再開時は敵編隊がまだ残っているため、焦って中央に戻ると再び被弾する危険がある。 再スタート時は画面右下で一呼吸置き、敵の動きを観察してから攻撃を再開するのが安全策だ。 また、潜水艦の復帰アニメーション中は一瞬の無敵時間が存在するため、リスポーン直後の攻撃を利用して“逆襲ショット”を決めることも可能。これを狙う上級者は多く、タイミングが合えば連続撃墜で一気にリズムを取り戻せる。

● 熟練者に学ぶポラリス哲学

上級プレイヤーの間では、ポラリスは「反射神経よりも冷静さを問うゲーム」として語り継がれている。 敵弾の速度は遅く、攻撃範囲も限られているが、その代わりに“判断の速さ”が試される。 つまり、避けるか撃つかの選択を、1秒未満の間に正しく判断する力が必要なのだ。 熟練者は、敵を倒すたびに「次の敵がどの方向から来るか」を暗記しており、全体を見通す“海戦司令官”的視点”でプレイしている。 この高度な集中と冷静さのバランスが、ポラリスの真の魅力でもあり、攻略の最終境地といえる。

■■■■ 感想や評判

見出し構成で深く掘り下げていきます。

● リリース当時の衝撃――“静かなインベーダー後継”

1980年当時、アーケードの現場ではまだ「スペースインベーダー」や「ギャラクシアン」が大きな人気を保っていた。そんな中で現れた『ポラリス』は、 見た目こそ地味でありながら、インベーダー以降の新しい可能性を示した挑戦作として注目を集めた。 プレイヤーの間では、「宇宙ではなく海を舞台にしたインベーダー」という印象が強く、初めて筐体を見た人の多くが“これはどんな遊びなんだ?”と足を止めたという。 特に、上下に自由に動ける自機の挙動と、ソナー音による静寂の演出は、当時としては異質だった。 「静かなのに緊張する」「敵の音がしないのが逆に怖い」――そうしたプレイヤーの感想が、ポラリスの独特な存在感を際立たせていた。

ゲームセンターの店員たちの証言によると、プレイヤーがプレイ中にしゃべらなくなるタイトルとして珍しかったという。

派手な効果音で盛り上がる他の作品と違い、ポラリスは沈黙が支配する。

その沈黙の中で「ピコーン、ピコーン」というソナー音だけが響く様子は、

当時のゲームセンターの喧騒の中でも異様に際立っていたという。

● 難易度の高さに賛否が分かれた

ポラリスの評価で最も多かったのは、「難しいけれど中毒性がある」という意見だった。 一発ずつしか撃てないショット、狭まる行動範囲、そして上下からの攻撃――これらの要素が重なり、 初心者には過酷な洗礼を与える。しかし、その難しさが逆に、クリア時の達成感を特別なものにしていた。 当時のプレイヤーの声を拾うと、「2面目に行くまでに10回ミスした」「敵の影に怯えるゲームなんて初めて」といった記録が残っている。

一方で、批判的な声も少なくなかった。

とくに、インベーダーの延長線としてプレイした人々は「攻撃範囲が狭く、爽快感に欠ける」と感じる傾向があった。

雑誌レビューでは「ゲームデザインは面白いが、万人向けではない」と評され、

“マニア向けタイトル”としてのイメージが定着した。

それでも、このゲームを愛したプレイヤーたちは、「難しさこそタイトーの真骨頂」と語る。

ミスをしても再挑戦したくなるリズム、ステージがループする構成、

そして少しずつ腕前が上がっていく実感――

そのすべてが、プレイヤーの探究心を刺激し続けた。

● 雑誌・メディアにおける評価

当時のアーケード専門誌『ゲームマシン』や『ゲーメスト』創刊以前の評論コーナーでは、ポラリスは「タイトーらしい堅実な作品」として紹介されている。 記事によれば、グラフィックは“素朴ながら緊張感がある”、サウンドは“印象的な静寂”と評され、 単なるインベーダー亜種ではなく、“環境演出型シューティング”としての評価が高かった。

特に注目されたのは、画面構成の独創性だった。

当時のレビューでは「上空と海中を同一画面で分離して描いた技術は見事」と評され、

タイトーがハードウェアの限界に挑戦している点が技術者たちの間で話題となった。

また、BGMの少なさを批判する意見もあったが、後年のリプレイ記事では「音のない恐怖をデザインした最初のゲーム」として再評価されることになる。

● ゲーマーの記憶に残る“孤独な戦い”

『ポラリス』は、プレイヤーを孤独な戦いへと導く。 味方も援護もなく、広い海の底でただひとり、上空からの攻撃を受け止める。 この孤独感と達成感のバランスが、多くのプレイヤーに強い印象を残した。

あるベテランゲーマーの回想では、

「音も少なく、敵が静かに近づいてくる感じが本当に怖かった。

だけど、1機でも落とした瞬間の手応えは格別だった」と語っている。

プレイヤーの体験は、単なる得点競争ではなく、一種の心理的サバイバルとして記憶されているのだ。

また、ループステージ構成により、プレイ時間が長くなるほど集中力が削られる。

この“疲労との戦い”が、ゲームをより没入的にしていた。

上級者ほど「心を落ち着かせて海を読む」ような感覚でプレイしていたと言われ、

それはまるで実際の潜水艦戦のような緊迫感だった。

● 海外での評価と反応

ポラリスは海外でもリリースされ、北米では「Polaris by Taito America」として稼働した。 英語圏のプレイヤーたちは、宇宙戦を題材にした他作品との差別化を高く評価し、 「Underwater Invaders(海中のインベーダー)」という愛称で呼ぶ人もいた。 アメリカのゲーム誌『Play Meter』1981年号では、 “静かだが張りつめた戦い”“新しい視覚的緊張感をもたらす作品”として紹介されている。

ただし、アメリカ市場ではより派手なグラフィックや音響を求める傾向が強かったため、

地味な印象のポラリスは短期間で設置台数が減少した。

しかしその後、レトロアーケード愛好家の間で再評価が進み、

「早すぎたサイレント・シューティング」として語り継がれるようになる。

● コレクター・研究者の視点から見た価値

今日では、『ポラリス』はアーケード史の中で実験的な中間点として位置づけられている。 「スペースインベーダー」と「ゼビウス」の間を繋ぐ存在―― すなわち、固定画面シューティングから多層戦場型への過渡期を象徴する作品として重要視されているのだ。

また、基板の改造・流用履歴の研究も進んでおり、

インベーダー基板を改良した「タイトーL型ハード」の初期応用例として、技術的にも価値が高い。

近年ではコレクター市場で稼働基板が非常に少なく、状態の良いものは高額で取引される。

アーケード博物館などでは、“音で語るレトロシューティング”という展示テーマで

ポラリスの筐体を実際に稼働展示している例もあり、その静かな存在感は今なお多くの人の興味を引いている。

● 後世に残る「静の魅力」

ポラリスが持つ最大の魅力は、派手な演出や連射の爽快感ではなく、 “沈黙の中で集中を極める”という体験そのものである。 この感覚は、のちの『グラディウス』や『R-TYPE』といった作品が登場する以前に、 すでにタイトーが提示していた「緊張感のデザイン」の原型だといえる。 プレイヤーの一挙手一投足が生死を分ける感覚―― それは現代のSTGファンにも共通する快感であり、 レトロゲーム愛好家たちの中で、“静かに燃える名作”として語り継がれている。

■■■■ 良かったところ

● 逆転の発想が生んだ斬新なゲームデザイン

『ポラリス』の最大の長所は、何といってもそのコンセプトの新しさにある。 “空からの敵に対して、海中から迎撃する”―― それまでのアーケードゲームの常識では考えられない構図だった。 当時のプレイヤーは宇宙を舞台に戦うことには慣れていたが、 水の中という舞台設定はまったく未知の感覚を提供した。 水中の浮遊感、ソナー音が生み出す閉塞的な雰囲気、 そして視点の反転による緊張感―― そのすべてが、1980年という時代において革新的だった。

タイトーの開発陣は、既存のインベーダーの枠を超え、

“プレイヤーがどれだけ不安定な状況で冷静に戦えるか”というテーマを据えた。

結果として『ポラリス』は、ただのシューティングではなく、

「緊張の持続を体験するシミュレーション的ゲーム」として成立したのである。

● 自由度の高さがもたらした新しい戦略性

当時のシューティングの多くは左右移動しかできない構造だったが、 ポラリスでは潜水艦を上下左右に自在に操れる。 これにより、プレイヤーは“どこで撃ち、どこで逃げるか”を常に考える必要があり、 自然と戦略的な思考が生まれるようになった。

この自由度が、単なる反射神経勝負ではない“思考型アクション”を実現していた。

たとえば、敵の弾道を読んで上下にずらしながら迎撃したり、

一瞬だけ海底に潜り、爆撃をやり過ごしてから反撃に転じたりする。

プレイヤー自身が“潜水艦の艦長”として判断を下している感覚があり、

この没入感は他のインベーダー系作品には存在しなかった。

● 音の使い方――静けさが緊張を演出する

ポラリスの音設計は、当時のアーケードでは異例だった。 ほとんどのゲームが派手な電子音やBGMを売りにする中、 ポラリスはほぼソナー音だけでプレイヤーを引き込む。 「ピコーン……ピコーン……」という単調なリズムが、 まるで自分が深海に閉じ込められているような錯覚を与える。

この“静寂”こそが、本作最大の演出であり魅力でもある。

多くのプレイヤーが「他の音が聞こえないことで集中できた」と語っており、

一発のショット音や爆発音が、

まるで銃声や爆雷のように重く響く。

この音の対比が、ゲーム全体に心理的な緊張感を与えている。

また、BGMの代わりにソナー音を採用したことは、

ゲーム史的にも珍しい“環境音主体の演出”として評価が高い。

のちのホラーゲームやシミュレーション作品で多用される“静寂による演出”の

原点が、この『ポラリス』に見られると指摘する評論家もいる。

● シンプルながら中毒性のあるゲームテンポ

ポラリスは、ルール自体はきわめて単純だ。 敵を全滅させればステージクリア。ミスをすれば残機が減る。 だが、その単純な繰り返しが、 驚くほどの集中と緊張のサイクルを生み出す。

1発ずつしか撃てないショットの制約が、

プレイヤーに“タイミングの読み”を強要する。

この間合いの取り方が独特で、

「今撃つべきか、まだ早いか」と迷うその一瞬が、

脳に強烈な快感を与える。

それはまるで、チェスや将棋の一手のような慎重さを求めるゲーム性だ。

さらに、クリア時に流れる短いファンファーレが、

緊張からの解放を象徴する。

その一瞬の達成感のために、

プレイヤーはまたコインを入れ、再挑戦してしまう。

このリズム設計のうまさが、タイトー作品らしい職人技である。

● 視覚的演出と色使いの工夫

1980年の技術で“海”を表現することは極めて難しかった。 スクロール機能もなく、ドット数も限られていた。 それでも開発陣は、色調とパターン点滅を駆使し、 水中の透明感やゆらめきを感じさせることに成功している。

海中の青、海面の白、空のグレー。

このわずかな色の違いだけで“上下の世界の境界”を描いた手腕は見事であり、

のちのカラーアーケード黎明期における

ビジュアルデザインの先駆けともいえる。

また、敵の爆発や撃墜エフェクトも丁寧で、

1フレームごとに“泡が浮かぶような”動きが付けられている。

派手ではないが、プレイヤーの視線が自然と吸い寄せられるように作られており、

この視覚リズムが没入感を高めている。

● 高度な緊張管理による没入体験

ポラリスは「弾幕シューティング」のような派手さこそないが、 精神的な緊張を最大限に引き出す設計が秀逸だ。 敵が急降下してくるときの“間”の取り方、 ショットが1発しか出ない焦燥感、 海面が狭まっていくプレッシャー―― これらが複合的にプレイヤーの集中を高めていく。

実際にプレイした人の多くは、「息を止めていた」と語る。

ゲーム内のソナー音と自分の鼓動が重なり、

まるで深海に潜っているかのような没入感を得られたのだ。

この感覚は、のちの『メタルブラック』や『レイフォース』のような

“静かな緊張型STG”の精神的ルーツとして評価されることも多い。

● リプレイ性と挑戦意欲の高さ

ポラリスには明確な“エンディング”が存在しない。 プレイヤーがどこまでスコアを伸ばせるか、 どこまでミスせずに生き延びられるか―― この終わりなき挑戦構造が、当時のゲームセンター文化と相性抜群だった。

1プレイごとに「次はもっと行けるはずだ」と思わせる中毒性があり、

技術の上達を直に感じられる設計になっている。

特に、敵潜水艦の撃墜精度を上げていく過程は、

プレイヤーに明確な“成長実感”を与える。

シンプルだからこそ、上達の余地が無限にある――

それがポラリスが長く愛された理由の一つである。

● 開発思想に見えるタイトーらしさ

ポラリスには、タイトーが一貫して持つ“挑戦精神”が凝縮されている。 彼らはスペースインベーダーで世界を変えたあとも、 決して同じ路線に甘んじなかった。 ポラリスでは、「海」「静寂」「上下移動」という 従来の常識を打ち破る要素を詰め込み、 プレイヤー体験の本質を見つめ直している。

結果として生まれたのは、派手ではないが深みのある作品。

タイトーが後年『ダライアス』や『レインボーアイランド』といった

多層構造の世界観を作る際、その原型はすでにポラリスにあった。

つまり、この作品は“挑戦的デザインの原点”として、

会社の開発史においても重要な位置を占めている。

● 総括――“静かなる名作”としての評価

『ポラリス』は、派手なアクションや華やかな演出とは無縁だ。 だが、音、緊張、構図、操作――すべてが緻密に調和し、 “静かに燃える面白さ”を持った稀有なゲームである。 当時のプレイヤーが口をそろえて言うのは、 「ほかのゲームを遊んでも、あの音だけは忘れられない」という言葉。 それこそが、この作品の本質を表している。

静寂を武器にしたシューティング。

それが『ポラリス』の最大の魅力であり、

40年以上経った今もなお、ゲーム史における“異端の傑作”として輝き続けている。

■ 悪かったところ

● ショット制限によるストレスとテンポの停滞

『ポラリス』で最も多くのプレイヤーから指摘された不満点は、 やはり「一度に一発しか撃てない」ショット制限である。 この制限がゲームデザイン上の緊張感を生んでいたのは確かだが、 初心者にとっては単純にストレス要因になりやすかった。 特に、敵機が複数編隊で迫る場面では、 1発を撃っても外してしまえばなす術がなく、 ミサイルが消えるのを待つ間に次々と被弾するという事態も珍しくなかった。

また、弾が自機のやや左側から発射される仕様も、

命中精度を難しくしていた。

上級者はそれを“腕の見せどころ”と受け取ったが、

一般プレイヤーには「狙ったのに当たらない」「弾がずれて飛ぶ」と不評であった。

そのため、アクションとしての爽快感よりも、

慎重すぎる操作と失敗への恐怖が強く残るゲーム体験になってしまった側面がある。

この問題は、インベーダー以来の固定画面STGの伝統を引き継ぎつつも、

同時発射弾数を増やせなかったハードウェア制約にも起因していた。

しかし、それをプレイヤーに説明する術は当時のゲームには存在せず、

結果的に「レスポンスの悪いゲーム」と誤解されることも多かった。

● 難易度の高さと“理不尽さ”の境界

ポラリスは、当時のアーケードゲームの中でも極めて難易度が高い部類に入る。 敵弾の速度自体は遅いものの、 上下両方向からの攻撃と、狭まっていく行動範囲の圧迫が プレイヤーの集中を常に削り続ける。

一方で、難易度調整が緻密ではなく、

「特定の敵パターンが連続すると避けようがない」というケースも多かった。

特に“⇒”マーク出現後の制限状態では、

敵の配置次第で完全に詰みの状況が生まれることもある。

このような状況はプレイヤーに「努力ではどうにもならない運要素」を感じさせ、

“理不尽ゲー”という印象を持たれた。

加えて、残機制でありながらコンティニュー機能が存在しないため、

一度ゲームオーバーになると最初からやり直し。

ステージ構成がループ形式であることも相まって、

「どこまで進んだのか分かりづらい」「進歩の実感が薄い」などの声も上がっていた。

この“終わりのない挑戦”は、熱心なファンを育てる一方で、

ライトユーザーを遠ざける結果にもなった。

● 見た目の地味さとプレイヤー受けの難しさ

1980年前後のアーケードでは、 『ギャラクシアン』や『フェニックス』など、 カラフルな敵と派手な爆発エフェクトを売りにしたゲームが人気を博していた。 その中で、青と灰色を基調とした『ポラリス』の画面は、 あまりにも地味で落ち着きすぎていた。

一見して“海の中”というテーマは新鮮だったが、

遠くから見た際に画面の動きが小さく、

ゲームセンターの喧騒の中で目立ちにくい。

「派手さがなくてつまらなそう」と感じる客も多く、

筐体の稼働時間が他のタイトー作品より短い店舗もあった。

さらに、敵の種類も少なく、

ステージ構造に大きな変化がないため、

長時間プレイしても“新しい発見”に乏しい。

これは、当時としては仕方のない制約だったが、

同時期の『ムーンクレスタ』(日本物産)などが

多彩な敵演出で人気を得ていたことを考えると、

表現面での競争力不足は否めなかった。

● ミス後のリカバリーが難しすぎる

ポラリスでは、ミスをすると自機が消滅し、数秒後に海底付近から復帰する。 この復帰位置が固定であるため、 再開直後に敵弾や爆撃機が重なっていると、 リスポーン即死のリスクが発生する。

上級者は無敵時間を利用してうまく立て直せたが、

初心者には非常に厳しい仕様だった。

また、ミス後に“⇒”マークが消えるとはいえ、

その後の敵配置や弾幕のリセットはされないため、

再スタート時に既に囲まれている状況も珍しくなかった。

このような再開バランスの厳しさは、

当時のアーケード文化――つまり「1コイン=1命」――を前提にしていたとはいえ、

プレイヤーに理不尽さよりも徒労感を与えやすかった。

結果として、「うまい人だけが遊べるゲーム」という評価が定着してしまう。

● 単調なステージ構成と演出の少なさ

ポラリスは、事実上“1ステージ制”の無限ループゲームである。 この構造は開発負担を減らし、スコアアタック性を高める利点もあったが、 プレイヤー体験としては進行の変化に乏しい。

背景が変わらず、敵のパターンも大きく変化しないため、

「どれだけ頑張っても同じ光景が続く」という印象を持つプレイヤーも多かった。

この問題は、のちの『ゼビウス』や『グラディウス』のような

“面の変化で緊張をリセットする設計”が導入される以前の

固定画面STGの宿命といえる。

加えて、ステージクリア時の演出が短く、

達成感を演出する要素が乏しい。

一瞬の効果音だけで次のループに移行するため、

「やっと倒したのに、あっけなく終わる」と感じる人もいた。

達成のカタルシスが小さいことは、

長期的なプレイ動機を弱める要因になっていた。

● ハードウェア制約による技術的限界

ポラリスは『スペースインベーダー』と同系統の基板をベースにしており、 グラフィック・サウンドの表現には物理的な限界があった。 画面上に表示できるスプライト数が少なく、 同時発射弾数の制御もCPU負荷の制約に依存していたため、 結果的にアクションの密度を高められなかった。

さらに、背景のスクロール機能が存在しないため、

海面の動きや波表現は点滅で表現するしかなく、

プレイヤーからは「チラチラして見づらい」という意見も出た。

とくに長時間プレイ時に目が疲れるという声は多く、

この点は後年のプレイヤーからも不満として語られている。

この制約の中で、開発陣が最大限工夫しているのは確かだが、

結果的にライバル社の新基板タイトルと比べると、

“技術的な見劣り”を感じさせる場面は否めなかった。

● プレイヤー層の狭さと商業的な課題

難易度、地味な色調、派手さの欠如――これらが重なり、 『ポラリス』は当時のアーケード市場で広い層には訴求しづらい作品となった。 とくにファミリー層や女性プレイヤーが増え始めていた時期において、 この“硬派すぎる設計”は時代の潮流に合わなかったともいえる。

ただし、コア層の間では非常に評価が高く、

「短命な名作」として語られることになる。

しかし商業的には、設置店舗の回転率が低く、

長期稼働タイトルとしての成功には至らなかった。

この結果、タイトーは次作以降で“遊びやすさ”を意識した作品へと路線を調整していく。

● 総括――挑戦ゆえの不完全さ

『ポラリス』の欠点は、すべて“挑戦の裏返し”でもある。 制約を活かした設計は一部のプレイヤーに刺さったが、 それが逆に多くのユーザーを遠ざけた。 難易度調整、演出不足、技術的限界―― どれも当時の開発事情を考えれば仕方のない部分だが、 同年の他社タイトルと比較すると、完成度では一歩譲る印象は否めない。

しかし、この不完全さこそが、

のちのゲームデザインを進化させる“素材”になったとも言える。

派手さよりも構造の実験性を重視した『ポラリス』は、

完璧ではないが、確かに“未来を予感させた未完成の傑作”だった。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

● 主役:プレイヤーの分身としての潜水艦「ポラリス」

『ポラリス』というタイトルは、そのまま主人公潜水艦の名前でもある。 この潜水艦は、単なる乗り物ではなく、 プレイヤーの感情を映し出す“キャラクター”として描かれている。 画面下を静かに進み、上空の敵に向かって孤独にミサイルを放つ姿には、 寡黙な戦士のような人格を感じる。

動きは滑らかではなく、どこか重々しい。

だがそれが逆に、プレイヤーの緊張感を代弁しているようにも見える。

敵の爆撃が迫る中、沈黙のまま浮上する姿――

まるで深海の孤独な守護者だ。

当時のプレイヤーの中には、

「ポラリスは自分の分身のようだった」と語る人もいる。

その理由は、音が少なく、言葉もない中で、

プレイヤーが心の中で“潜水艦に人格を投影”していたからだ。

ポラリスは、どんなに不利な状況でも逃げない。

海底に追い詰められても、上空の敵に一矢報いるようにミサイルを放つ。

この静かな闘志こそ、多くのプレイヤーにとって“かっこよさ”の象徴だった。

● 敵キャラクターたちの存在感

ポラリスの世界は静かだが、敵たちは決して脇役ではない。 むしろ、彼ら一機一機が“生きている”ように感じられるほど、 動きと行動に個性がある。

最初に登場するジェット戦闘機の編隊は、

規律正しく飛ぶ姿が印象的だ。

まるで軍隊の訓練飛行を見ているようで、

そこには“人間味のある組織的動き”がある。

この整然とした進入パターンが、

プレイヤーに「相手はただの機械ではない」という錯覚を与える。

また、爆撃機は一転して自由奔放。

高度を下げながらランダムに爆弾を落とす姿は、

狂気をはらんだ猛禽のような存在感を放っている。

撃ち落としたときの快感は、まるで獣を仕留めたような手応えがあり、

プレイヤーに「勝った」という感覚を強く残す。

海中では敵潜水艦が密かに動き、

まるで同族のようにこちらを見つめてくる。

同じ海の中にいながら敵として存在するその姿は、

「もうひとりの自分」とも言える。

プレイヤーのポラリスにとって、

彼らは戦友であり、鏡でもあるのだ。

● 駆逐艦の威圧感と“静かな脅威”

海面近くをゆっくりと進む駆逐艦は、 見た目こそ単純だが、存在感は抜群だ。 その理由は、彼らが“水上の支配者”として描かれているからである。 ポラリスが海中を自由に動けるのに対し、 駆逐艦は海面を堂々と進み、時折砲弾を放ってくる。

この砲撃は単発ながら、

着弾のタイミングが絶妙にプレイヤーの行動を阻害する。

まるで、「お前は下の世界にいろ」と言わんばかりの動き。

海面を越えられないポラリスにとって、

駆逐艦は“越えられぬ壁”であり、

同時にゲーム世界の構造的ルールそのものを体現する存在なのだ。

プレイヤーの間では、この駆逐艦に“名前”をつけて呼ぶ者もいたという。

「アイアン・クラッド」「キング・オブ・サーフェス」など、

まるでボスキャラクターのような敬意を込めて。

それだけ、この無機質な船が人格を感じさせる敵だった。

● 敵潜水艦――もう一人の“ポラリス”

同じ海の中に存在する敵潜水艦は、 しばしば“もう一人の主人公”として語られる。 動きは遅く、直接の脅威は少ない。 しかしその姿は、プレイヤー自身の影のようでもある。 彼らは水中からゆっくりと浮上し、 ときおりこちらに向けてミサイルを撃つ。 その光景は、ポラリスが自分自身と戦っているように見える。

また、敵潜水艦のドットデザインは非常に味わい深い。

丸みを帯びたシルエットは、どこか生き物的で、

敵というより“海の同居者”のような印象を与える。

撃墜するたびに少し胸が痛む――そんな感情を抱くプレイヤーもいた。

つまり、敵潜水艦は単なるターゲットではなく、

「自分と同じ海を生きるもうひとつの意思」として、

ゲーム体験の深みを支えている存在だったのだ。

● 敵機たちのキャラクター的演出

タイトーの開発陣は、ドット数が限られる中でも、 敵機ごとに細やかな“性格付け”を行っていた。 たとえば、ジェット戦闘機は直線的な動きで「規律」を表現し、 爆撃機は曲線的な降下で「狂気」を演出する。 さらに、敵潜水艦のゆるやかな動きは「忍耐」を、 駆逐艦の砲撃は「支配」を象徴している。 このように、画面上のわずかな挙動だけでキャラクター性を付与していたのだ。

プレイヤーはいつしか、それぞれの敵に感情を抱くようになる。

「あの戦闘機、また来やがった」「今度こそ爆撃機を落とす」――

そうした言葉が、プレイヤーの間で交わされていた。

これこそ、ゲームが人格を生み出す瞬間である。

ポラリスの世界には、テキストも台詞も存在しない。

だが、ドットと音だけで“生きたキャラクター”が成立しているのだ。

● プレイヤーの心に残る“沈黙の英雄”たち

多くのプレイヤーが「好きなキャラクター」として挙げたのは、 やはりポラリスそのものだったが、 中には敵に強い愛着を持つ者も少なくなかった。 「撃ち落としたくないけど、倒さないと進めない」―― そんな葛藤の中に感情移入できる敵がいることが、 このゲームの特異な魅力だった。

特に、急降下爆撃機の存在感は格別だった。

彼らが空から一直線に落ちてくる姿には、

どこか“命を懸けた突撃”のような悲壮感が漂っていた。

撃墜したときの小さな爆発エフェクトが、

まるで命の終わりを静かに告げるように見えた――

この美学的な感性が、1980年のアーケード作品に宿っていたことは驚異的である。

● 擬人化された関係性――敵と味方の境界

ポラリスの魅力は、敵との関係性の中にこそある。 敵は単なる障害物ではなく、プレイヤーの内面を映す鏡のような存在だ。 上空から襲いかかる敵は“外界からの圧力”、 海中の敵は“自分の内なる恐怖”を象徴している。 それらを乗り越えることで、プレイヤーは“沈黙の中の勝利”を体験する。

この構図は後年のゲームに多大な影響を与えた。

『グラディウス』のビッグバイパーや、『ダライアス』の海洋ボス群など、

“機械でありながら感情を感じさせる敵”という概念の源流が、

このポラリスのキャラクター表現にあるといっても過言ではない。

● 総括――無言の世界で輝く存在たち

『ポラリス』には台詞も物語も存在しない。 だが、プレイヤーは戦う中で、 それぞれの敵と心の中で対話を交わしていた。 潜水艦ポラリスは孤独な主人公であり、 敵機たちはその孤独を際立たせる舞台装置であり、 そして同時に“理解者”でもあった。

静寂の中で交錯する視線。

敵を撃墜するたびに生まれる小さな罪悪感。

それらが、単なるゲームを超えたドラマ性を生み出していた。

だからこそ、今でも多くのファンが語るのは、

“あの潜水艦の重い動き”や“敵機の不気味な軌道”など、

ドットの中に宿った“人格”の記憶なのだ。

『ポラリス』のキャラクターたちは無言のまま、

40年以上経った今も、プレイヤーの心の深海で静かに生き続けている。

[game-7]

■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

● 当時のプレイ料金とアーケード事情

1980年当時、アーケードゲームのプレイ料金は1プレイ100円が主流だった。 『ポラリス』も例外ではなく、多くの筐体が“100円で1ゲーム”という設定だった。 しかし、当時のプレイヤーの間では、 「1プレイが短い」と感じる声が少なくなかった。 その理由は、本作が非常に難易度の高い設計だったためだ。

初心者は1分も持たずにゲームオーバーになってしまうことも多く、

コイン投入のテンポが速い。

それゆえに、ゲームセンター側からすれば高回転型タイトルとして扱いやすかった。

実際、インベーダーブームが落ち着いた時期において、

『ポラリス』のような「短命だが緊張感のあるゲーム」は、

経営的にありがたい存在でもあった。

一方、プレイヤーの側からすれば、

「100円で何度も挑戦できるが、進展が少ない」という印象を持たれた。

この点で、『ポラリス』は硬派なプレイヤー向けのタイトルと見なされ、

初心者層を取り込みにくかったという側面がある。

なお、地方のゲームセンターでは50円設定の店舗も存在した。

店主たちは「難しすぎるから客がつかない」と判断し、

値下げで回転率を上げる対策をとったケースも記録に残っている。

その一方で、都市部のゲーセンでは「玄人好みの難ゲー」として扱われ、

固定客をつけていたのが『ポラリス』らしさでもあった。

● タイトーによる宣伝・販促の工夫

『ポラリス』のリリース当時、タイトーはすでに『スペースインベーダー』で 世界的な成功を収めており、「次はどんなシューティングが来るのか」という 期待が高まっていた。 そのため、タイトーは本作を“静寂の戦場”をテーマにした新感覚ゲームとして 業界誌やポスターで宣伝した。

宣伝文句には「深海からの反撃」「沈黙の中の戦い」など、

どこか文学的なコピーが多く、当時としては異例のセンスだった。

華やかな爆発やスピードを売りにする他社のチラシとは対照的に、

タイトーは“静かさ”“重厚さ”“戦略性”といった要素を強調した。

この方向性は、のちの『ダライアス』や『レイメイズ』などの

“世界観重視のタイトー作品”につながる、

ブランディングの萌芽とも言える。

また、ゲーム筐体にもこだわりが見られた。

画面上部には青い照明が当たるよう設計されており、

水中を思わせる雰囲気を演出していた。

筐体横には潜水艦のイラストとともに“POLARIS”のロゴが描かれ、

ゲーセンの中でもひときわ落ち着いた印象を放っていた。

この静かなデザインは、子どもよりも大人層の興味を惹いた。

会社帰りのサラリーマンが、コーヒーを片手に無言でポラリスを遊ぶ光景は、

当時のゲームセンターの一角にしばしば見られたという。

● 発売当初の人気とプレイヤー層

『ポラリス』の登場は、1980年という転換期にあった。 『ギャラクシアン』や『スクランブル』といった新世代STGが台頭し、 アーケードが徐々に“派手で視覚的な時代”に移りつつあった時期である。

その中で、ポラリスは「静かすぎる」「渋すぎる」と感じられた。

一般プレイヤーの人気は爆発的ではなく、

むしろマニア層・常連客に愛されたタイトルとして語られている。

特に、インベーダー時代からのベテランプレイヤーたちは、

その緊張感と集中力を要する設計に深く魅了された。

一方、若年層のプレイヤーには難易度が高すぎ、

「一瞬で沈む」「敵が多すぎて避けられない」といった声も多かった。

この結果、『ポラリス』はニッチでコアな人気作という位置に落ち着いた。

それでも、ゲーム雑誌やアーケード関係誌では一定の評価を受けており、

「インベーダー以後のタイトーが生み出した実験的傑作」と評されることもあった。

● 他社作品との競争と市場での位置づけ

1980年のアーケード市場では、タイトー以外にも セガの『ディープスキャン』、ナムコの『ギャラクシアン』、 ユニバーサルの『スペースパニック』など、 多様なシューティングが乱立していた。

『ポラリス』はその中で、“逆転構造”を持ったユニークなタイトルとして注目を浴びたが、

商業的には他社の派手な作品ほどの成功には至らなかった。

しかし業界内では、「タイトーが再び挑戦した意欲作」として

開発者たちの間で語り草となった。

特に、同業のデザイナーたちからは、

「限られた基板でここまで世界観を作れるのは驚異的だ」

「音の演出で緊張を作る手法は参考になる」

といった称賛が寄せられていた。

このように、ポラリスは“プレイヤーよりも開発者に影響を与えた作品”

という珍しいタイプのタイトルでもある。

● 長期的な人気と再評価

リリース当初は一部のマニア層にしか支持されなかったが、 1990年代以降、レトロゲームブームの中で再評価が進んだ。 「スペースインベーダー以降の忘れられた名作」として、 ゲーム雑誌や特集番組で取り上げられるようになったのだ。

特に、当時のプレイヤーが語る“音の記憶”――

あのソナー音「ピコーン、ピコーン」が懐かしさを誘い、

「音で蘇るゲーム」として人気を博した。

その独特の静寂と緊張感は、

のちの“環境音系ゲームデザイン”の先駆けとみなされることもある。

さらに、2000年代に入ると海外のレトロゲーマーからも注目され、

「early atmospheric shooter」として英語圏で語られるようになった。

YouTubeなどでは、当時の基板を修復しプレイする動画もアップロードされ、

そのミニマルなデザインと緊張感がアート的価値として評価されている。

● メディア展開と紹介記事の反応

1980年代初期のアーケード雑誌『ゲーメスト前身誌』や『マイコンBASICマガジン』では、 ポラリスは短評ながらも紹介されていた。 誌面では「潜水艦の動きが新しい」「音が独特」といった好意的なコメントが多く、 一部のライターは“精神的なSTG”と評していた。

ただし、当時はゲーム批評の文化がまだ成熟しておらず、

プレイヤーの体験的評価よりも、

「売上」「難易度」「得点パターン」などの技術的な評価が中心だった。

そのため、ポラリスのように感覚的な魅力を重視した作品は、

誌面ではやや地味な扱いにとどまった。

しかし、現代のレトロ研究家の視点から見ると、

この“感覚重視の設計”こそが革新的であり、

インディーゲームの源流として再発見されている。

● 総括――静かなる人気の軌跡

『ポラリス』は、決して大ヒットタイトルではなかった。 だが、確かな印象と存在感を残したゲームである。 短時間で沈むことの多い高難度設計、音の少ない静寂、 単調に見えて緻密な敵行動―― それらが積み重なって、強烈な“記憶の残像”を作り上げた。

タイトーの宣伝も、派手な広告ではなく“沈黙の美学”を打ち出し、

結果としてこの作品は“静かに語り継がれる名作”となった。

派手に売れずとも、深く刺さる――

それが『ポラリス』というゲームの本質だった。

今もレトロゲーマーの間では、

「音を聞くだけで当時の海を思い出す」と語られるほど、

その体験は深く人々の記憶に刻まれている。

アーケードの黄金期にあって異彩を放った“沈黙の戦士”、

それが1980年のタイトー『ポラリス』なのだ。

■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【2枚セット】dreamGEAR レトロアーケード バブルボブル 用【 高機能 反射防止 スムースタッチ / 抗菌 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ..

dreamGEAR レトロアーケード ギャラガ 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護 フィ..

dreamGEAR レトロアーケード パックマン 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護 フ..

dreamGEAR レトロアーケード ギャラガ 用【 防指紋 クリア タイプ 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護..

【2枚セット】dreamGEAR レトロアーケード バブルボブル 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液..

【新品】【即納】 Victrix Pro FS 12 レバーレス アーケードコントローラー Victrix by PDP Arcade Fight Stick for PlayStation 5 PC ..

NEOGEO Mini インターナショナル ネオジオ ミニ 国際 NEO GEO Mini International アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイタ..

評価 3.67

評価 3.67