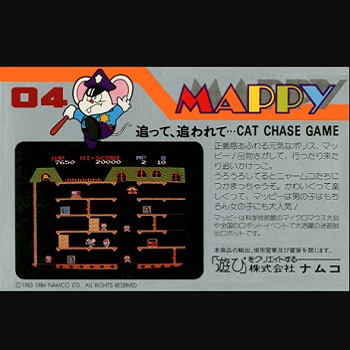

【中古】 ファミコン (FC) マッピーランド (ソフト単品)

【発売】:ナムコ

【開発】:ナムコ

【発売日】:1984年11月14日

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

ナムコが築いた家庭用アクションの新しい形

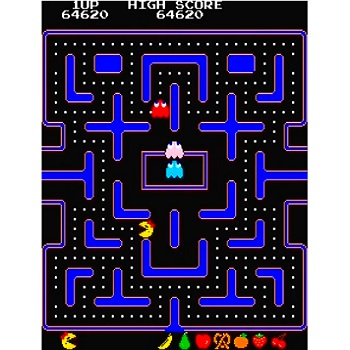

1980年代前半、ナムコは『パックマン』や『ギャラガ』などでアーケード業界を席巻していた。その流れの中で1983年に登場した『マッピー』は、単なる追いかけっこゲームではなく、物理的な上下移動やタイミングを軸にした“立体的アクション”を家庭用にもたらした先駆的作品である。 1984年11月14日にファミリーコンピュータ版が発売されると、アーケードの雰囲気を驚くほど忠実に再現しつつも、家庭向けに遊びやすく調整されており、子供から大人まで幅広く支持を集めた。主人公のマッピーはネズミの警察官。泥棒猫ニャームコ一味の屋敷に忍び込み、盗まれた財宝を取り返すという明快な設定が、プレイヤーの想像力を刺激した。

トランポリンを活かした立体構造のアクション

『マッピー』のステージは複数階層から成る洋館のような構造をしており、プレイヤーは横移動だけでなく、トランポリンを使って上下階を移動する。この「縦の動き」がゲームデザインの中核を担っており、単純な左右の追いかけっこに奥行きを与えている。 トランポリンは4回まで連続で跳ねることができ、4回目の着地で壊れてしまう。この制限が緊張感を生み、プレイヤーは「逃げるための高さ」と「リスク」を常に天秤にかけることになる。ドアを開閉して敵を弾き飛ばす、あるいは電撃ドアでまとめて感電させるといった仕掛けもあり、ステージ構造を理解することが攻略の第一歩となる。

シンプルながら戦略性の高いルール

プレイヤーの目的は、各フロアに散らばる盗品をすべて回収すること。盗品には「ラジオ」「テレビ」「コンピュータ」「絵画」「金庫」などがあり、それぞれ得点が設定されている。さらに、同じ種類のアイテムを連続で取るとスコアボーナスが加算される「ペアボーナス」システムが採用されており、単に逃げ回るだけでなく、効率よくアイテムを取る順番を考える戦略性も問われる。 敵キャラクターであるニャームコ(ボス)とミューキーズ(子分)たちは、マッピーの動きを追いかけながら、時に罠を仕掛けてくる。特にミューキーズは群れで行動することが多く、彼らの動線を読むことが勝利への鍵となる。敵の動きを読むスリルと、アイテムを回収する爽快感が絶妙に噛み合っている点が、本作の最大の魅力である。

アーケードからの移植とファミコン独自の工夫

アーケード版『マッピー』は、滑らかなアニメーションと軽快なBGMで知られていた。ファミリーコンピュータ版では、容量の制約から一部の要素が削除されている。例えば、オープニングデモやネームエントリー、特定の敵行動(ミューキーズの再ジャンプ行動など)はカットされた。それでも、移植チームは限られたROM容量(320キロビット)でアーケードの雰囲気を再現することに成功している。 ファミコン特有の滑らかさを維持しつつ、操作性もチューニングされており、アーケード版よりも若干マッピーの移動スピードが速く、テンポよく遊べるバランスに仕上げられている。このテンポ感の良さが、家庭用ユーザーに強く受け入れられた理由の一つであった。

親しみやすいキャラクターと音楽演出

当時のナムコ作品は、キャラクター性を重視していたが、『マッピー』もその流れに沿っている。ネズミの警官というユニークな設定に、猫の泥棒団という分かりやすい構図が加わり、まるでアニメを見ているかのような世界観を形成している。特にステージクリア後の「ボーナスラウンド」では、陽気な音楽とともに風船を集める演出があり、緊張から解放される爽快感が演出されていた。 BGMは軽快で耳に残るメロディラインを持ち、ナムコサウンドの特徴であるリズミカルなパルス音を最大限に活用している。敵との接触時の「ビヨーン」という効果音や、トランポリンの弾力音など、聴覚的にも楽しい要素が多く、音の演出がゲーム性を強化していることがわかる。

発売当時の評価と文化的背景

1984年当時、ファミリーコンピュータ市場は急成長期にあり、アーケードゲームの移植作品が家庭で遊べるようになったこと自体が一大トピックであった。『マッピー』はその中でも、アーケードの面白さを損なわずに再現した“高品質移植”として評価され、子どもたちの間で「トランポリンのゲーム」として強い印象を残した。 ナムコはこの成功をきっかけに、『ギャラガ』『ゼビウス』『ドルアーガの塔』などの人気作を次々と家庭用に展開していく。『マッピー』はその橋渡し役ともいえる存在で、ファミコン黎明期のアクションゲーム史を語るうえで欠かせない一本である。

シリーズ展開とその後の影響

本作の人気はその後の派生作品にもつながった。1986年には『マッピーランド』が登場し、ステージクリア型からストーリー性を持つ冒険型に進化。さらにナムコのクロスオーバー作品『ナムコクラシックコレクション』や『ナムコクロスカプコン』などでも、マッピーはマスコット的存在として登場し続けている。 トランポリンを軸とした独自の上下移動アクションは、後の多くのアクションゲームに影響を与え、単純な2Dアクションに新たな表現可能性を示した点で、歴史的にも意義が大きい。

家庭用ゲーム文化への定着

『マッピー』は単なる移植ではなく、「家庭用としてどう楽しませるか」という発想から作られていた。友達と交互プレイでスコアを競い合う遊び方が一般化し、得点のためにアイテムを取る順序を研究するプレイヤーも現れた。学校帰りにファミコンを囲んで「今日のマッピーは何面までいけた?」と話題にする光景が、当時の子どもたちの中で日常になっていた。 こうして『マッピー』は、単なる一タイトルに留まらず、80年代のファミコン文化そのものを象徴する存在となったのである。

■■■■ ゲームの魅力とは?

緊張とリズムが共存する絶妙なゲームバランス

『マッピー』の最大の魅力は、単に敵を避けるだけではなく、緊張とリズムを同時に感じさせるゲームデザインにある。トランポリンを跳ねながら階層を行き来する動作は、まるで音楽に合わせて踊っているような感覚を生む。敵の動きも一定のリズムを持っており、それに合わせて自分の動きを組み立てることが、このゲームの醍醐味となっている。 一見単純に見えるが、ステージが進むごとに敵のスピードや数が増え、ドアの配置も複雑化していく。その中で“トランポリンをいつ壊すか”“どのドアを使って敵をやり過ごすか”といった判断が求められ、プレイヤーは常に思考と反射の両方を働かせなければならない。テンポの速いBGMと相まって、プレイ中の緊迫感と爽快感のコントラストが強烈な印象を残す。

キャラクターの個性が生み出すドラマ性

マッピーとニャームコ一味の関係は、ただの追う者と追われる者ではなく、まるでアニメのようなコミカルな関係性を感じさせる。敵であるミューキーズは、群れで行動しながらもどこか憎めない表情を浮かべ、ニャームコは優雅で狡猾な女王のようにマッピーを待ち受ける。こうしたキャラクターの明確な個性づけが、無機質になりがちなアクションゲームに温かみを与えている。 プレイヤーは単にスコアを競うだけでなく、「マッピーが無事に盗品を取り返せるだろうか」という物語的な緊張感を持ってプレイするようになる。ステージが進むほど、マッピーの奮闘が小さな正義の戦いに見えてくる。まるで、アニメの一話を自分の手で演出しているような感覚が得られるのだ。

シンプルな操作に潜む奥深さ

『マッピー』の操作は、左右移動とドア操作だけという非常にシンプルなものだ。しかし、その少ない操作の中に驚くほど多くの選択肢が詰め込まれている。例えば、敵のすぐ近くでドアを開ければ弾き飛ばせるが、タイミングを間違えば逆に捕まる危険がある。また、電撃ドアを活用して一度に複数の敵を感電させれば高得点が得られるが、その位置に誘導するにはリスクを伴う。 このように、単純操作ながらも「安全を取るか、高得点を狙うか」という駆け引きがプレイヤーごとに異なるプレイスタイルを生む。これが『マッピー』の奥深さであり、何度遊んでも飽きが来ない理由でもある。ファミコン黎明期の作品としては驚くほど戦略性が高く、のちのアクションゲームの基礎設計にも影響を与えたと言われている。

爽快なリズム感と中毒性のあるスコアシステム

スコアアタックの快感も『マッピー』の魅力の一つだ。盗品の配置や種類、取得順序によって得点が大きく変わるため、プレイヤーは自然と「次はもっと高得点を狙おう」と考えるようになる。同じアイテムを連続で取ると“ペアボーナス”が発生し、成功したときの音や演出がプレイヤーの達成感を刺激する。 また、敵を電撃ドアでまとめて倒すとボーナスが大きく跳ね上がる仕様になっており、リスクを取ったプレイがしっかり報われるバランスが心地よい。結果として、プレイヤーは「次こそ完璧なルートを作りたい」と何度も挑戦してしまう。このスコアシステムの設計は、のちの『メトロクロス』や『ローリングサンダー』といったナムコ作品にも受け継がれていく。

ナムコらしい“音”の演出力

ナムコは当時からサウンドチップの扱いに長けており、『マッピー』のBGMや効果音はその代表例といえる。トランポリンの弾む音、ドアが閉まる音、敵に捕まる音――どれも短い音階でありながら、プレイヤーの神経を直接刺激する。特に、ボーナスステージの軽快な旋律は多くのプレイヤーの記憶に残っており、ナムコサウンドの象徴として後年まで語り継がれた。 また、敵との距離や行動に応じて微妙にテンポが変化するBGMの仕組みも、当時としては先進的だった。これにより、プレイヤーの心理状態に音楽が自然とシンクロする感覚が生まれ、緊張と快感をより強く体感できたのである。

ステージ構成とテンポの良さ

ステージごとに登場するドアやアイテムの配置が巧妙にデザインされており、プレイヤーの動線を自然に導くようになっている。1ステージのプレイ時間は1分前後と短く、失敗してもすぐに再挑戦できるテンポ感が、遊びやすさに拍車をかけている。 さらに、ステージをクリアするごとに難易度が少しずつ上昇し、プレイヤーが“成長”を実感できるような構造になっている点も魅力だ。ゲーム全体を通して「あと一歩でクリアできた」「もう少しやれば次はいけそう」と思わせるバランス感覚が非常に絶妙で、ナムコらしい職人技が光る。

コミカルな世界観が作る温かさ

『マッピー』は、当時の多くのアクションゲームと違い、暴力的な要素が一切ない。主人公が武器を使うこともなく、敵を直接倒すのではなく、工夫とタイミングでやり過ごす。そこには“知恵で勝つ”というメッセージが込められており、子どもたちにも安心して遊べる設計だった。 また、登場キャラクターの表情や仕草がどれも愛嬌にあふれ、敵でさえもどこか憎めない。マッピーが捕まったときの情けない姿、ニャームコのしたり顔、ミューキーズが階段を駆け上がる姿――それぞれが生き生きと動き、画面の中に小さなドラマを生み出している。こうした温かみのある世界観が、長年にわたってプレイヤーの心に残り続ける理由のひとつだ。

家庭用で生まれた「遊びやすさ」への配慮

アーケード版では制限時間や得点条件がシビアだったが、ファミコン版ではプレイヤーが家庭でじっくり楽しめるようバランスが再設計されている。難易度がやや緩やかになり、リトライ性が高くなったことで、初心者でも安心して遊べるようになった。これにより、“家族みんなで遊ぶナムコゲーム”という印象が強まり、ファミコン時代の家庭ゲーム文化を象徴する作品となった。

時代を超えて愛される完成度

単純明快なルール、リズム感のある操作性、そしてキャラクターの可愛らしさ。『マッピー』は、時代が移っても古びることのない普遍的な魅力を備えている。後年、スマートフォンアプリや家庭用リメイク、コレクションタイトルなどで何度も再登場しているのも、その完成度の高さゆえだ。 単なる懐古ではなく、現代のプレイヤーが遊んでも「面白い」と感じられる構造――それこそが、1980年代ナムコ作品が持つ職人的設計思想の真髄だろう。

■■■■ ゲームの攻略など

基本動作を極めることが第一歩

『マッピー』の攻略で最も重要なのは、トランポリンとドア操作の使い分けだ。トランポリンは、敵をやり過ごすだけでなく、逃げるルートを確保するための要所でもある。マッピーがトランポリンを連続して跳ぶと、4回目で破れてしまう。この特性を逆に利用し、敵が続けて同じトランポリンを跳ぶよう誘導しておけば、落下させることも可能だ。 ただし、トランポリンを壊すタイミングは慎重に見極めたい。あえて壊さずに残しておくと、次の回避ルートとして使える。ステージごとの敵の出現方向とトランポリンの配置を記憶し、「どこを壊すか」「どこを逃げ道に残すか」を把握することがクリアの第一歩である。

ドアの使い方が勝負の分かれ目

『マッピー』の特徴的な要素の一つがドアアクションだ。通常ドアは開けることで敵を後退させられるが、青色の「電撃ドア」はさらに強力な武器となる。敵を感電させれば一掃でき、まとめて倒すと高得点が得られる。しかし、電撃ドアには発動後のクールタイムがあり、乱用すると次の瞬間に包囲される危険がある。 基本的には、ドアの位置を常に把握し、敵が複数重なったタイミングで電撃を狙うのが理想だ。特に、左右端にある電撃ドアを利用すれば、安全圏に逃げ込む時間を稼げる。上級者になると、敵を意図的にドア前に誘導して一気に感電させる「誘導狩り」も行う。これに成功するとスコアが跳ね上がり、1面でも数千点の差がつく。

スコアを伸ばすためのペアボーナス活用術

マッピーで高得点を目指すなら、「ペアボーナス」を狙わずして攻略は語れない。同じ種類の盗品を2つ続けて取るとボーナスが加算されるため、ステージに入った瞬間にどのアイテムをどの順に取るかを考えるのが重要になる。 序盤では、比較的安全なルートを確保しつつ、時計やラジオなど得点の低いアイテムで練習するとよい。中盤以降は、点数の高い絵画や金庫を狙い、敵の動線を読んでペア取得を狙う。敵が近いと焦ってルートを変えたくなるが、1つのペアを諦める勇気も必要だ。安全にステージをクリアすることが、長期的にはより高いスコアに結びつく。

敵の行動パターンを読む

『マッピー』の敵AIは、単にプレイヤーを追いかけるだけではなく、マッピーの動きを先読みして行動するように設計されている。特にニャームコは一定時間ごとに「指揮行動」をとり、ミューキーズたちの進路を調整してくる。そのため、敵の群れを見て「今は追跡フェーズか」「待ち伏せフェーズか」を見極めることが重要だ。 敵の動きには一定の“クセ”がある。例えば、ミューキーズは階層を変えるよりも横方向に移動する傾向が強く、トランポリンの位置をずらして待つと、自然とルートが限定される。逆に、ニャームコは最短距離でマッピーを追うため、逃げ道を狭められやすい。ドアとトランポリンをうまく組み合わせ、敵の進路を自分でコントロールする感覚を身につければ、攻略が格段に安定する。

ボーナスステージで確実に点を稼ぐ

数ステージごとに出現する「ボーナスステージ」は、敵が登場しない完全なスコアチャンス。風船を制限時間内にできるだけ多く集めるのが目的だが、このラウンドでも操作のリズムが重要になる。 トランポリンを連続して使うとき、テンポよくタイミングを取らないと風船の位置を逃してしまう。まずは左右の風船を回収し、最後に中央列をまとめて取るような順序を意識すると良い。ボーナスステージでの満点(すべての風船回収)は難しいが、テンポを掴めば高確率で達成可能になる。音楽に合わせるようにプレイすると成功率が上がるというプレイヤーも多い。

リスクを最小限にする逃げ方のコツ

敵に追われたとき、焦ってトランポリンを連続使用すると破壊のリスクが増す。安全な逃げ方としては、まずドアを利用した一時退避を優先し、敵の進行方向をずらすことを意識する。特に電撃ドアの直後は、敵が感電で吹き飛ぶ演出の間に時間が稼げるので、階層を1段上に上がるなど位置を変えるチャンスだ。 また、敵が階段を使って上がってくるときに下層へ降りると、追跡のリセットが発生することがある。この「追跡解除」をうまく利用すれば、危機を回避できる。つまり、上下移動を組み合わせた“緩急”のつけ方が、攻略の核心といえる。

ステージ後半の敵配置と難関ポイント

後半のステージでは、トランポリンが端に寄って配置され、中央部に敵が密集しやすくなる。ここでは無理に中央を突破しようとせず、敵の群れが通過した直後に逆方向からすり抜ける戦法が有効だ。ミューキーズはプレイヤーが見えていない位置ではランダム移動を行うため、画面外で行動を予測することも大切になる。 また、ニャームコがマッピーの近くで待機する「挟み撃ち」パターンに注意。こうなった場合、下層への降下ではなく、ドアの反対側に回り込むことで突破するのが最も安全だ。敵を強引に避けようとするより、リズムよく“かわす”ほうが安定するのが『マッピー』らしい攻略法である。

裏技・小ネタ的な楽しみ方

ファミコン版『マッピー』には、いくつかの小技も存在する。例えば、ステージ開始直後に特定の方向入力を行うことで、敵の動きが一瞬遅れるパターンがある。これは敵AIの初期動作タイマーがズレることによるもので、ほんのわずかだが序盤の行動に余裕が生まれる。また、ドアを開けた直後にジャンプを行うと、敵との接触判定が一瞬解除される仕様もあり、危険な場面で役立つことがある。 さらに、スコア稼ぎの極意として「ミューキーズをまとめて感電させた直後に同種アイテムを回収する」ことで得点が連鎖的に加算されるケースもある。これはシステム的にはバグではなく、内部処理の優先順によるものだとされている。上級者の間では「連鎖ボーナス」と呼ばれ、ハイスコアチャレンジの定番テクニックとなった。

継続プレイが生む“リズム記憶”の重要性

『マッピー』を極めるうえで、最も重要なのは「ステージ構造を体で覚える」ことに尽きる。人間の反応速度だけで敵を避けるのは限界があるため、どこで敵が現れ、どのトランポリンを使うと安全かを自然に体が覚えるまで繰り返すことが理想だ。 上達者は、ステージごとに自分なりのリズムパターンを作り、BGMや効果音と同期させて動いている。ナムコ特有の軽快なサウンドがこの“リズム攻略”を助け、まるでダンスのような感覚でプレイできるのだ。単なる反射神経ではなく、音と記憶を融合させることで、真の『マッピー』プレイヤーへと成長していく。

■■■■ 感想や評判

発売当時における驚きと称賛

1984年の発売当時、『マッピー』は多くのファミコンユーザーに新鮮な衝撃を与えた。まだファミリーコンピュータが登場して間もない時期で、アーケードゲームの移植が珍しかった時代に、ナムコはアーケードの人気作を家庭に忠実に持ち込むことに成功したのである。 ゲーム誌『ファミコン通信』や『Beep』の初期レビューでは、「アーケードの雰囲気をそのまま再現した完成度」「テンポと緊張感のバランスが素晴らしい」と高く評価された。特に注目されたのは“トランポリンアクション”の滑らかさであり、ハードの制約を感じさせない表現力に多くのプレイヤーが驚いた。 家庭用の遊びとしても完成度が高く、「誰でもすぐに理解できるルール」と「繰り返し遊べる中毒性」の両立が称賛された。発売直後から口コミで人気が広がり、子どもたちの間では「トランポリンのネズミのゲーム」として定番タイトルのひとつに数えられるようになった。

家庭での共有体験としての人気

『マッピー』は、一人プレイ専用のゲームでありながら、家族や友人同士でスコアを競い合うスタイルが自然に生まれた。1プレイヤーの交代制で進むゲームデザインが、家庭内での順番待ちや応援を生み、「見ているだけでも楽しいゲーム」としての側面を持っていたのだ。 特に子どもたちは、マッピーがトランポリンで飛び回る姿や、猫たちに追いかけられるコミカルな動きに夢中になり、親世代も「見ていて安心できる内容」と好意的に受け止めた。暴力的な描写が一切ない点も評価され、家庭用ゲームの“健全な楽しみ方”を象徴するタイトルとされていた。 一方で、スコアの伸ばし方や敵の動きを読む戦略性が高いため、プレイヤー同士の研究や議論も盛んに行われた。家庭のリビングで、家族全員が笑いながらスコアを競い合う――そんな光景を生み出したのも、『マッピー』ならではの社会的現象といえる。

ゲーム誌・専門誌による分析的評価

当時の専門誌は、『マッピー』の設計思想を“知的なアクションゲーム”として高く評価した。特に『ログイン』誌では、「敵を避けるだけではなく、地形とタイミングを利用して勝つという構造が、従来のアクションとは一線を画す」と評されている。 また、AI的な敵の動きに対する言及も多く、「ミューキーズが群れで追跡してくる行動パターンは当時の家庭用では画期的」とされた。キャラクターの数が限られている中で、それぞれが異なる動きを見せることが、ゲームに“生き物のような息づかい”を与えていると分析された。 グラフィックについても、ファミコンの8ビット機能を巧みに活かしたドット絵表現が絶賛され、「トランポリンの伸縮」「キャラクターの表情」「アイテムの輝き」など、限られた色数の中で豊かな演出を実現したことが、後進のデベロッパーに大きな影響を与えたとされる。

プレイヤー層ごとの受け止め方

子どもにとっては可愛らしいキャラクターと単純明快なルール、大人にとっては緻密な戦略性と反射神経の試練――『マッピー』は世代を問わず楽しめる稀有なゲームだった。 プレイヤーの中には「序盤は簡単だが、5面以降から急に難しくなる」という意見も多く、挑戦意欲を掻き立てる難易度設計が話題となった。特にアクションが苦手な層からは「あと少しのところで失敗する絶妙なバランスが悔しくも楽しい」と好意的に受け止められた。 一方で、ハイスコアを目指す上級者からは「敵の動きを読む感覚がたまらない」「1ドア1ジャンプの精密操作が極まるとゾーンに入る」といった、職人気質の感想も寄せられている。つまり『マッピー』は、誰が遊んでもその人なりの深さを発見できる、“遊びの層が多層的”な作品だったのである。

ナムコブランドへの信頼を高めた存在

ナムコは1980年代前半から多くのヒット作を出していたが、『マッピー』はその中でも「信頼の象徴」として記憶されている。 家庭用ゲーム市場がまだ黎明期にあった頃、「ナムコのロゴが付いていれば間違いない」という風潮を生み出したのは、『マッピー』や『ゼビウス』のような高品質移植作品だった。レビュー記事では、「アーケードの興奮をそのまま自宅で味わえる」「BGMの再現度は業界トップクラス」との賛辞が並び、プレイヤーからも「ナムコのファミコンはハズレがない」と言われるほどだった。 この信頼感は後の『マッピーランド』や『ナムコットコレクション』などの発売にもつながり、ブランド力を家庭用市場に確立させた原動力となった。

長年遊ばれ続ける“癒し系アクション”として

時代が進んでも『マッピー』の人気は衰えず、ファミコン世代が大人になってからも、多くの人が懐かしさとともにプレイしている。その理由のひとつは、ゲーム全体に漂う「優しさ」だ。敵キャラクターである猫たちの動きや、ミスしたときのコミカルな演出が、プレイヤーに“怒り”よりも“笑い”を与える。 レトロゲームファンの中では「イライラしないアクション」「何度負けても楽しい」といった評価が根強い。難易度が高くても理不尽さを感じさせず、プレイヤーの努力がきちんと結果に結びつく調整がなされているためだ。 近年のレビューサイトやYouTubeの実況動画でも、「今遊んでもテンポが心地よい」「単純なのに中毒性がある」と再評価され、1980年代のゲームが持つ設計美が改めて注目されている。

ゲーム文化への影響と後世の評価

『マッピー』の影響は、ナムコ内外の多くの作品に及んでいる。特に「追われる緊張感」と「逃げながらのアイテム回収」という構造は、後のアクションゲームやパズルゲームに受け継がれている。たとえば、セガの『ファンタジーゾーン』やハドソンの『バンゲリングベイ』なども、“動きのリズムとスコアの快感”を重視したデザイン哲学において通じる部分がある。 また、近年では『マッピー』の世界観をモチーフにしたアートやグッズが再び人気を集め、キャラクターのデフォルメ化やピクセルアート作品として再評価されている。ナムコが1980年代に確立した「ゲームを文化にする」という理念の中で、『マッピー』は欠かせないピースのひとつとして今も語り継がれている。

“優しさの中のスリル”が残した印象

最終的に『マッピー』という作品が評価されたのは、ただ難しい・面白いという点ではなく、“緊張と癒しが共存する構造”にあった。プレイヤーは常に追いかけられながらも、トランポリンの弾みやBGMの明るさに救われる。その感覚が、他のアクションゲームにはない“優しいスリル”を生み出している。 この独特の感覚は、現代のプレイヤーが体験しても新鮮であり、時間を超えて人々を惹きつける魅力として息づいている。1980年代に生まれた小さなネズミの警官は、今なお多くの人の心の中で、あの軽快なメロディとともに生き続けているのである。

■■■■ 良かったところ

アーケードの魅力を家庭に持ち込んだ完成度

『マッピー』の最大の長所は、1980年代のアーケード独特の臨場感を、ファミリーコンピュータという限られた性能の中で見事に再現している点にある。トランポリンの弾力感、敵との追いかけっこのテンポ、得点音の軽快さ――どれを取ってもアーケード版に引けを取らない完成度だった。 当時のプレイヤーからは「まるでゲームセンターのマシンを自宅で遊んでいるようだ」と驚きの声が多く挙がり、家庭用移植のクオリティ基準を一段引き上げた存在といえる。特に滑らかなキャラクターアニメーションは、当時の8ビットハードの限界を感じさせず、ナムコ開発陣の技術力を世に知らしめた。

ゲームバランスの絶妙さ

『マッピー』のゲームデザインは非常に緻密に構築されており、初心者でも楽しめる手軽さと、上級者が極められる奥深さを両立している。序盤は敵の動きが緩やかで、ルールを自然に理解できる設計になっているが、中盤以降は敵のスピードが上がり、地形構成も複雑化する。 この「自分が上達している感覚」をプレイヤーに与える難易度曲線こそ、本作が長年愛される理由の一つである。1ステージのプレイ時間が短いため、失敗しても再挑戦しやすく、“あと一回”という中毒的なリトライ性を持っていた。

個性的なキャラクターたちの存在感

マッピー自身の愛嬌あふれる動きはもちろんのこと、ニャームコやミューキーズといった敵キャラクターの個性も、この作品を彩る魅力的な要素だ。ニャームコは気品ある女王のように高慢でありながら、どこかユーモラス。一方のミューキーズたちは間の抜けた行動やドタバタした追跡でプレイヤーを笑わせてくれる。 敵でありながら憎めない存在感がゲーム全体に温かみを与え、キャラクター性がプレイ体験を豊かにしている。後年ナムコ作品で頻繁に登場する「敵も愛されるキャラ造形」は、このマッピーで確立されたとも言われている。

軽快で印象的なBGMと効果音

ナムコといえば、当時から“音作りの職人”として知られていた。本作のBGMは短いループながらも耳に残る明るい旋律で、トランポリンの跳ね音やアイテムを取ったときの小気味よい効果音と見事に調和している。 ステージごとにテンポが変わるBGMは、プレイヤーの集中力を保ちながら、場面の緊張と解放を自然に演出している。特にボーナスステージの曲は、今もファミコン音楽を代表する一曲として語り継がれており、後年のリミックスやオーケストラアレンジにも採用されているほどだ。 音楽が単なる背景ではなく、ゲーム体験そのものを支える柱であるという点は、ナムコ作品共通の強みであり、『マッピー』がその象徴的存在となっている。

誰でも楽しめる「優しさの設計」

『マッピー』は、アクションゲームにありがちなストレス要素を極力排除している。敵に捕まっても、短いリトライ時間ですぐ再挑戦でき、コンティニューがなくても何度でも学びながら上達していける構成だ。 また、敵を倒すというよりも“やり過ごす”ことを目的とする点が、暴力的な印象を与えず、知恵と反射で切り抜ける知的な面白さを生み出している。プレイヤーの性別や年齢を問わず、誰もが入りやすい温かいデザインがナムコらしい魅力である。

得点を追う楽しさと自己成長の実感

スコアシステムが単なる数字競争に終わらず、プレイヤーの成長を可視化する役割を果たしているのも、本作の美点だ。最初は敵を避けるだけで精一杯でも、数回プレイするうちにアイテムの取り方やドアの使い方を覚え、得点が倍々に増えていく。 この「昨日より上手くなった」という感覚がモチベーションを高め、長期的なプレイ意欲を維持させる。多くのプレイヤーがスコアボードに自分の記録を書き残し、友人と競い合う――そんな“スコア文化”を育てた点も、ファミコン黎明期における功績として特筆すべきである。

テンポの良さとストレスのなさ

ファミコン初期作品の中には、ロード時間の長さや操作のもたつきがストレスとなるタイトルも多かったが、『マッピー』にはそうした問題がほとんど見られない。起動からゲーム開始までのスピード感、ミス後のリスタートまでの短さ、どれもテンポを損なわない作り込みが徹底している。 また、操作レスポンスが良好で、ジャンプや移動の入力が素直に反映されるため、ミスを“自分の責任”として納得できる感覚が生まれる。この誠実な作りこそ、ナムコが当時のファンから信頼を集めた理由でもあった。

ビジュアル表現の丁寧さ

1984年当時のファミコンにおけるドットアートとしても、『マッピー』のグラフィックは非常に完成度が高い。特にマッピーの耳や尻尾、ミューキーズの目の動きなど、わずかなドットの中で豊かな感情を表現している。 背景に描かれた洋館の内部や、ドアの開閉アニメーション、アイテムの輝きなども細やかで、プレイヤーが飽きずに視覚的にも楽しめる構成だ。グラフィックが“ただの装飾”ではなく、プレイヤーの行動を導くヒントとして機能している点も優れている。

ファミコン史に残る完成度の高さ

『マッピー』は、初期ファミコン期の中でも“完成されたアクションゲーム”として高く評価されている。難易度・テンポ・音楽・ビジュアル――そのすべてがバランスよく融合しており、時代を経ても古びない設計思想が息づいている。 また、現代のプレイヤーがプレイしても直感的に楽しめる操作体系は、ゲームデザインとしての普遍性を示している。無駄のないルールと洗練されたステージ構成は、後のゲーム開発者にとっても教材のような存在であり続けている。

愛され続ける理由

多くのレトロゲームが“懐かしさ”で語られるのに対し、『マッピー』は今なお“面白さ”で語られる数少ない作品である。プレイヤーを緊張させつつも、必ず笑顔にさせるリズムとバランスがあり、80年代ゲーム文化の象徴として存在し続けている。 どこかユーモラスで優しい世界、心地よいテンポ、そして何度でも挑戦したくなる構造。こうした“ゲーム本来の楽しさ”が凝縮されたタイトルであることが、『マッピー』が時代を超えて愛され続ける最大の理由である。

■■■■ 悪かったところ

単調さが出やすいステージ構成

『マッピー』は全体の完成度が高い一方で、プレイを重ねるうちに単調さを感じやすい構造でもあった。基本的に全ステージの目的は「盗品をすべて回収する」ことであり、見た目こそ変化していくものの、根本的な遊び方に大きなバリエーションがない。 特に10面以降になるとステージの見た目や配置が似通っており、「また同じような構造か」と感じるプレイヤーも多かった。アーケード版を忠実に移植した結果ではあるが、家庭用として長く遊ぶには、もう少し異なるギミックや環境変化が欲しいと感じた人も少なくない。 この“繰り返し感”が、飽きの早さにつながったという声も当時のファンレターなどに見られた。

難易度曲線の急上昇

『マッピー』の難易度は序盤こそ穏やかだが、ステージを進めると急激に敵のスピードが上がり、ドアやトランポリンの配置も意地悪に変化する。5面を超えたあたりからは、敵がプレイヤーの移動方向を予測して行動するようになり、初心者にとっては理不尽に感じられる場面もあった。 特にトランポリンが壊れやすい場面や、上下移動の制限が多いマップでは、逃げ道が限定されすぎて失敗が連鎖することもあった。「ほんの一手間違うだけで詰み状態になる」という設計は、子どもプレイヤーにとってやや敷居が高かった。 当時の雑誌『Beep』では「後半のステージは集中力の持続が難しい」「ファミリー向けの割にはシビア」と評されている。

敵AIの挙動の読みづらさ

『マッピー』の敵キャラであるミューキーズやニャームコは、当時としては高度な追跡アルゴリズムを持っていたが、それが逆に“理不尽な行動”に感じられることもあった。 とくに画面外から急に飛び出してくる動きや、トランポリンを壊した直後に正確に位置を狙ってくる行動は、プレイヤーから「運ゲーっぽい」「パターンが崩されすぎる」と不満の声が上がる要因になった。 実際にはAIがランダムと予測行動を組み合わせて動いていたため、完全に“読めない”わけではないのだが、当時のプレイヤーにはそのロジックがわからず、理不尽な印象を受けてしまったのだ。

ファミコン特有の制約による演出削減

アーケード版『マッピー』には、ゲーム開始時のデモシーンや、ボーナスラウンドの演出がより華やかに収録されていた。しかし、ファミコン移植版ではROM容量の都合上、それらの演出の多くがカットされている。 また、BGMの音階数やテンポも簡略化されており、アーケード版を遊んだ経験のあるファンからは「雰囲気が少し物足りない」との声も少なくなかった。ステージ間デモがないことで物語性が薄れ、全体的に“作業的な印象”を受けたという評価も一部に見られる。 それでも当時の容量制約を考えれば、限界まで表現された良移植ではあるが、「もう少し余裕のあるハードで完全版を遊びたい」という要望は根強かった。

操作ミスが致命的になりやすい設計

『マッピー』では、ジャンプやドア操作のタイミングが非常にシビアで、わずかな遅れや早すぎる入力でもミスになってしまう。特に、トランポリンで跳んでいる最中に入力を誤ると、そのまま敵の真正面に着地して捕まるケースが多い。 また、ファミコンのコントローラーは十字キーの感度が高く、指の力加減によっては誤って逆方向に動いてしまうこともあり、プレイヤーが「入力よりも制御が難しい」と感じる原因にもなった。 このあたりは、後年の『マッピーランド』で多少緩和されるが、初代ファミコン版においては“緊張しすぎて指がつるゲーム”と冗談交じりに語られることもあった。

リトライ性の低さとコンティニュー非搭載

本作には、ゲームオーバー後に途中から再開できるコンティニュー機能が搭載されていない。つまり、どれだけ進んでも、全滅すれば最初からやり直しだ。 この仕様はアーケード版の緊張感を意識したものではあるが、家庭用では“遊びやすさ”を求める声が多く、「せっかく苦労して進んだのに、また1面からやり直しはきつい」という不満が一定数あった。 特に後半ステージの難易度を考えると、コンティニューやセーブがないのはモチベーション維持の壁となっていた。のちの時代に発売されたファミコン後期のタイトルでは、こうした点が改善されるが、『マッピー』はまだ“アーケードの延長線”という時代の空気を背負っていた。

視覚的な変化の少なさ

『マッピー』の舞台はすべて洋館内という設定で、ステージの背景もほとんどが同じような構造をしている。トランポリンやドアの色は変化するものの、全体の印象は大きく変わらない。 当時の他社タイトル――たとえば『ドンキーコングJr.』や『ロードランナー』など――では、ステージごとに景観のバリエーションを設けていたため、比較するとやや地味な印象を持たれた。 結果として、「長時間遊ぶと目が慣れてしまう」「画面の切り替わりで刺激が少ない」という声が一部に上がっている。ゲームプレイそのものは面白いが、視覚的リフレッシュが少ない点が“家庭用の娯楽”として惜しまれた部分であった。

スコア偏重の構造

『マッピー』はクリア型ゲームというよりも、スコアアタックを重視した作りになっている。そのため、「どこまで進んだか」よりも「どれだけ点を取れたか」がモチベーションの中心になる。 この仕組みは当時のアーケード文化を踏襲したもので、スコアを競う面白さがある一方、目的が抽象的で“終わりがない”と感じるプレイヤーもいた。「ゴールが見えないからモチベーションが続かない」という声も少なからずあり、家庭用としてはやや古風な設計だった。 後にナムコが発売した『マッピーランド』では、ステージごとに明確な目的やストーリー要素を追加し、この弱点を解消している。

長時間プレイ時の疲労感

本作はプレイヤーに常に緊張を強いるゲームである。敵の位置を把握し、タイミングを計り続ける集中力が必要で、長時間プレイすると精神的に疲労を感じる人も多かった。 “追われ続けるゲーム”という性質上、休憩ポイントがほとんどなく、BGMのテンポも速いため、自然と体が固まってしまうような感覚になる。短時間なら楽しいが、30分以上続けると「息が詰まる」という感想も散見された。 このテンポの速さが魅力であると同時に、プレイヤーを消耗させる二面性を持っていたのだ。

現在の視点で見た不便さ

現代のプレイヤーの目から見ると、『マッピー』にはセーブ機能や設定調整、難易度選択といった利便性がない。純粋なゲームデザインとしては秀逸だが、ユーザー体験という点ではどうしても“時代を感じる”仕様が多い。 例えば、プレイ再開の手段がないため、毎回スタートから繰り返す必要があり、ちょっとした空き時間に遊ぶという現代的なプレイスタイルには向かない。こうした点を含めて、「現代基準では不親切」と評価されるのはやむを得ない部分である。

惜しみつつも愛される“古さ”

それでも、多くのプレイヤーはこの“欠点”さえも愛している。単調さ、難しさ、不便さ――それらが80年代特有のゲーム哲学を体現しているからだ。リセットボタンを押して最初から挑戦すること自体が、当時の“遊びの儀式”でもあった。 つまり、『マッピー』の悪かったところは、裏を返せば“時代が生んだ味”でもある。完全ではないが、だからこそ記憶に残る。そんな不完全さが、この作品をより人間的で温かい存在にしているのだ。

[game-6]■ 好きなキャラクター

マッピー ― 正義感とユーモアを併せ持つ小さなヒーロー

主人公であるマッピーは、プレイヤーが最初に心を掴まれる存在だ。彼は“警察ネズミ”というユニークな設定で、体は小さいが正義感にあふれている。敵であるニャームコ一味に盗まれた財宝を取り戻すため、一匹で豪邸に潜入する姿には、どこか『トムとジェリー』のジェリーのような勇敢さと愛嬌が同居している。 マッピーの魅力は、見た目のかわいらしさだけでなく、その動きや仕草の“人間味”にもある。トランポリンを跳ねながら敵をやり過ごす姿や、捕まってしまったときのちょっと情けない表情など、プレイヤーが自然と感情移入できるようデザインされている。 また、警官帽をかぶったデザインは一見コミカルだが、正義を貫くシンボルとして機能しており、子どもたちの間では「小さなヒーロー」として人気を博した。当時のナムコのマスコットキャラクターの中でも、マッピーは“勇敢でユーモラスな主人公”として、パックマンとはまた違う方向性の人気を確立している。

ニャームコ ― エレガントで狡猾な悪役女王

『マッピー』の敵キャラクターの中で最も印象的なのが、ボスとして登場するニャームコ(英語版ではNyamco)である。彼女は泥棒団のリーダーでありながら、どこか優雅で気品を感じさせる存在だ。ピンク色の毛並みと王冠をかぶった姿は、当時としては非常に珍しい“女性的な悪役デザイン”で、プレイヤーに強烈な印象を残した。 ニャームコの性格は、冷静沈着でありながらもどこかコミカル。マッピーを罠に追い詰めようとするが、結果的に失敗してしまう姿が憎めない。ステージの最後にマッピーが盗品をすべて回収すると、悔しそうに飛び上がるリアクションも人気だった。 その高飛車で少しドジなキャラクター性は、後のナムコ作品『マッピーランド』や『ナムコクロスカプコン』でも継承されており、シリーズを象徴するヴィランとしてファンの間で長く愛されている。

ミューキーズ ― 愛すべきトラブルメーカーたち

ニャームコの部下として登場する無数の子猫たち「ミューキーズ」も、プレイヤーにとって忘れがたい存在だ。彼らは見た目も動きも可愛らしく、敵でありながらもどこか親しみを感じさせる。プレイヤーを追いかけるときのドタバタした動きや、トランポリンで飛び跳ねる様子には独特のユーモアがあり、恐怖よりも笑いを誘うタイプの敵キャラであった。 ミューキーズは単体では弱いが、群れると非常に厄介で、プレイヤーを挟み撃ちにしてくることもある。そのため、ゲームプレイ中に「うわ、来た!」と叫びながらも、倒すとどこか罪悪感を覚えるという不思議な感情を抱かせる存在だ。 ファンの中には「ミューキーズがいなければ『マッピー』の世界は成り立たない」と語る人も多い。それほどに彼らはこの作品の雰囲気を決定づける存在であり、“ドタバタコメディの演出者”として欠かせない存在なのだ。

ご先祖様 ― 不意打ちの恐怖と存在感

ステージによって登場する特殊キャラクター「ご先祖様」は、ある意味でシリーズ屈指のトラウマ的存在でもある。壁の中から突然現れ、マッピーを驚かせるこのキャラクターは、見た目こそおばけ猫のようだが、その登場の仕方が強烈だった。 ご先祖様は、通常の敵と異なり、障害物をすり抜けて現れるため、慣れていないプレイヤーは恐怖と混乱に陥る。しかし、その独特な登場演出はプレイヤーの記憶に深く刻まれ、「あのタイミングで出てくるのが怖いけど好き」という声も多い。 特にステージ後半での出現タイミングは絶妙で、緊張と笑いを同時に生み出す“恐怖とユーモアの両立”を体現した存在でもある。ナムコの遊び心を象徴するキャラクターといえるだろう。

盗品アイテム ― 世界観を豊かにする無言のキャラ

意外かもしれないが、ゲーム内に登場する盗品の数々――ラジオ、テレビ、絵画、金庫など――もプレイヤーにとって重要な“キャラクター”のような存在だ。それぞれのアイテムには異なる点数が設定されており、プレイヤーの行動を変化させる動機となっている。 また、これらのアイテムが当時の“ハイテク家電”をモチーフにしている点も興味深い。1980年代の日本では家庭にテレビやラジカセが普及し始めた時代であり、それらを“盗品”として描くことで社会風刺的な味わいを持たせていたとも言われる。 ファンの中には「金庫を取ったときの音が好き」「絵画の前でミューキーズが待ち伏せしているのが面白い」など、アイテム一つひとつに思い出を語る人も多い。単なる得点オブジェクトにとどまらず、マッピー世界の空気を作る“無言の脇役”なのだ。

ボーナスステージの風船 ― 緊張をほぐす癒しの存在

ボーナスステージに登場する色とりどりの風船も、プレイヤーから愛された“キャラクター的存在”だった。敵が登場しない穏やかな空間で、軽快な音楽とともに風船を集める時間は、まさにプレイヤーにとっての休息タイム。 この“平和なひととき”の象徴として、風船は単なる得点要素ではなく、ゲーム全体のテンポを調整する大切な役割を担っている。プレイヤーの緊張をほぐし、再び戦いに戻るエネルギーを与えてくれるこの演出は、ナムコの心理的演出力の高さを物語っている。

ファンの間で語り継がれる“キャラ同士の関係性”

『マッピー』のキャラクターたちは、単なる敵味方の関係を超えて、まるでコメディドラマの登場人物のように感じられる。マッピーがニャームコの屋敷に忍び込み、ミューキーズたちが右往左往する――このドタバタ劇には、セリフがなくても明確な“関係性”がある。 この構図が、プレイヤーの想像力を刺激し、後のファンコミュニティで二次創作やキャラクター解釈が盛り上がるきっかけにもなった。ニャームコを「悪役だが母性的」と見る人、マッピーを「不器用な正義漢」と捉える人など、キャラクターの解釈が多様である点も本作の魅力だ。

シリーズを超えて受け継がれる人気

『マッピーランド』や『ナムコスターズ』『ナムコクロスカプコン』など、ナムコの後年作品では、マッピーやニャームコたちが再登場を果たしている。特に『ナムコクロスカプコン』では、マッピーがメタ的な台詞で“過去の自分”を自嘲するなど、往年のファンに向けたユーモアが散りばめられている。 また、ナムコキャラクターが集う『ナムコスーパーウォーズ』やアーケード復刻シリーズでもマッピーは常連であり、その愛嬌あるデザインと懐かしさが世代を超えて愛されている。 彼らは単なるドットキャラの域を超え、80年代の日本ゲーム文化を象徴する“人格を持つ存在”として語り継がれているのだ。

[game-7]■ 中古市場での現状

レトロゲームブームの波に乗る『マッピー』

近年のレトロゲーム再評価の中で、『マッピー』は安定した人気を保っているタイトルのひとつである。1984年発売のファミコン初期作品ながら、キャラクター性・完成度・知名度が高く、今なお中古市場で頻繁に取引されている。 特に2020年代以降は、コレクション目的での購入者が増え、単に「遊ぶため」ではなく「保存・展示するために購入する」という層が増加した。そのため、状態の良い外箱・説明書付きソフトは年々価格が上昇傾向にある。 一方で、ソフト単品であれば比較的手が届きやすく、レトロゲーム入門者が最初に手にするタイトルのひとつとしても人気が高い。

ヤフオク!での取引状況

ヤフオク!では、ファミコン版『マッピー』は定期的に出品されているが、状態や付属品によって価格差が非常に大きい。 カートリッジのみの場合、動作確認済みでおおよそ 1,000円~1,800円前後 が相場。外箱と説明書付きになると 2,000~3,000円前後 に上昇し、保存状態が極めて良好なものや初期ロットは 4,000円台 に達することもある。 出品説明には「ラベル日焼けあり」「端子クリーニング済」などの記載が多く、状態を明示した取引が増えている。 また、2020年代以降は“未開封・未使用”の出品が希少化しており、箱付き新品未使用は 8,000円以上 で即決されるケースも見られる。ナムコットシリーズの中でも保存状態によって評価がはっきり分かれるタイトルといえる。

メルカリでの販売傾向

フリマアプリ「メルカリ」では、取引件数の多さから相場が比較的安定している。 ソフト単品(裸カートリッジ)は 1,200円~2,000円前後 が主流。箱・説明書付きは 2,500円~3,200円前後 で出品されることが多く、写真の枚数や説明文の丁寧さが価格に直結する傾向がある。 状態の良いものほど「即購入OK」「送料無料」で早期に売れる傾向が強く、特に「動作確認済」「端子磨き済」「外箱に破損なし」などの文言がある出品は人気が高い。 一方、箱やラベルの劣化が進んだものは値下げ交渉が頻発し、1,000円前後 まで落ちることもある。 未使用・新品同様品に関しては滅多に出回らず、出品されると数日で完売することが多い。2024年時点では、メルカリ内で「マッピー」はナムコ初期ファミコンタイトルの中でも安定して取引される常連格である。

Amazonマーケットプレイスの相場

Amazonでは、主にショップ経由の出品が中心で、やや高値傾向にある。 中古ソフトは 2,800円~3,800円前後 で販売され、Amazon倉庫発送(プライム対応)の商品は信頼性が高い分、価格が上乗せされている。 状態ランクが「良い」「非常に良い」と明記されたものは、外観写真なしでも売れていることが多く、コレクターよりも“遊ぶ目的”の購入者が多い点が特徴だ。 新品・未開封品はほとんど出回らず、出品されても 9,000円以上 に設定されるケースが一般的。 価格の上昇は、単なる人気だけでなく、年々減少する“完品ファミコンソフト”の希少性に起因している。

楽天市場での取扱いと店舗販売

楽天市場では、レトロゲーム専門店や中古ショップのオンラインストアが『マッピー』を取り扱っている。 販売価格は 2,000円~3,500円前後 が中心で、ショップごとに「動作保証3ヶ月」「簡易清掃済み」「ケースクリーニング済」など、独自のサービスが付加されているのが特徴だ。 また、店舗によっては「パッケージデザインの美しさ」や「ナムコロゴ初期版」のようなマニアックな注記を加えて販売しており、コレクター向けの細分化が進んでいる。 実店舗(秋葉原・中野ブロードウェイなど)でも安定した人気があり、ファミコン棚には必ずと言っていいほど『マッピー』が並ぶ。長年売れ続ける“定番の1本”として、在庫が切れてもすぐ補充される定番タイトルである。

駿河屋の販売動向と在庫推移

中古ゲーム大手の駿河屋でも『マッピー』は常時ラインナップに並ぶが、在庫数には波がある。 2024年の平均販売価格は、ソフト単品で 1,980円前後、箱・説明書付きで 2,700~3,200円前後。状態が「良い」以上のランクは入荷後すぐに完売することも珍しくない。 駿河屋は在庫の回転が速く、販売履歴を見ても毎月複数件の取引が記録されている。特に「ナムコットシリーズをまとめて購入するコレクター」が多く、マッピーはセット販売の定番として扱われている。 レトロゲーム人気が再燃するたびに在庫が減少し、一時的に「在庫なし」と表示される時期もあるなど、需要が安定しているのが特徴だ。

コレクター視点から見た価値

ナムコットシリーズの中でも『マッピー』は初期ロット(黒ラベル版)や説明書の印刷違いなど、コレクターにとって注目すべきバリエーションが存在する。 初期版はカートリッジラベルの色味が薄く、背面シールのフォントも異なっており、これを識別できる愛好家は少なくない。そうした希少仕様は市場に出ても即座に落札される傾向がある。 また、箱のデザインも人気が高い。トランポリンを跳ねるマッピーと、それを見上げるニャームコたちが描かれたパッケージは、80年代ナムコ特有のポップアート調で、コレクターズアイテムとして非常に映える。

保存状態と価値の関係

中古市場では、動作よりも外観の状態が重視される傾向が強くなっている。特に『マッピー』は白背景のパッケージのため、日焼けや黄ばみが発生しやすく、保存状態の差が価格に直結する。 説明書の折れやカートリッジの変色、端子の酸化など、わずかなダメージでも評価が下がるため、完品コレクションを目指すファンは細部までチェックする。 逆に、少々の汚れがあっても“当時物の味”として評価されることもあり、状態と価格のバランスを見極める目利きが問われる市場となっている。

再販・復刻による市場への影響

ナムコは2000年代以降、さまざまな形で『マッピー』を復刻している。 『ナムコミュージアム』『クラシックコレクション』、さらにはミニファミコンへの収録によって、原作のプレイ環境が容易になった。これにより“実際に遊ぶために買う”層が減り、純粋なコレクター需要が中心となった。 結果として、ソフト単体の実用的価値はやや下がったが、「現物を手にしたい」「あのパッケージを棚に飾りたい」という需要が増え、保存状態の良い品の価格は逆に上昇している。

現在の評価と将来の見通し

2025年現在でも、『マッピー』の中古相場は安定している。暴騰することは少ないが、急落もない“堅実な人気株”といえる。 これは、単なる懐古ではなく、ゲーム史的価値が認められている証拠だ。ナムコのブランド初期を象徴する存在として、博物館的な価値を見出すファンも増えている。 将来的には、完品の美品や未開封品の希少性がさらに高まり、1万円以上の価値を持つことも予想される。単なる古いソフトではなく、“昭和の文化遺産”としての評価を得つつあるのだ。

まとめ ― “遊べる遺産”としての『マッピー』

中古市場における『マッピー』は、単なるコレクションアイテムではない。今でもファミコン本体さえあれば遊べる“現役の遺産”であり、当時の空気をそのまま体験できる数少ない作品である。 パッケージの裏に刻まれた「© NAMCO 1984」という文字が、今も輝きを失わない理由――それは、38年以上経った今でも、この小さなネズミの警官が、ゲーム史の中で確かな存在感を放ち続けているからだ。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

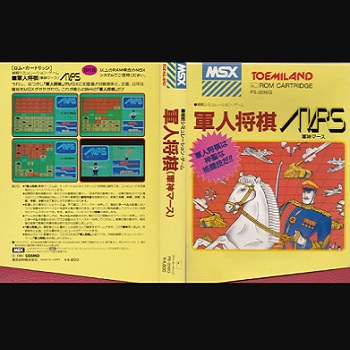

【中古】 ファミコン (FC) マッピーランド (ソフト単品)

ファミコン マッピー (ソフトのみ) FC 【中古】

評価 5

評価 5

![【中古】【表紙説明書なし】[FC] マッピー(MAPPY) 紙箱版 ナムコ (19841114)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/7010/2/cg70102145.jpg?_ex=128x128)