【ふるさと納税】MOOMIN(ムーミン) ファブリックフレーム Mサイズ(森のパーティ)[52210386] キャラクター インテリア 絵画 お届け:..

【原作】:トーベ・ヤンソン

【アニメの放送期間】:1972年1月9日~1972年12月31日

【放送話数】:全52話

【放送局】:フジテレビ系列

【関連会社】:瑞鷹エンタープライズ

■ 概要

日本のアニメ文化における「ムーミン」再出発の年

1972年1月9日から12月31日まで、フジテレビ系列で放送されたテレビアニメ『ムーミン(第2作)』は、北欧の名作を日本的な感性で再構築した作品として特筆される。原作はフィンランドの作家トーベ・ヤンソンによる「ムーミン」シリーズだが、本作は単なる翻案にとどまらず、日本の子どもたちにより親しみやすく、温かみのある「日本流ムーミン」を目指して制作された。放送枠は「カルピスまんが劇場」として親しまれた日曜夜7時30分、家族が夕食後にそろってテレビを囲む時間帯に設定され、視聴者の心に静かな幸福感を届ける時間となった。

当時のアニメ界は、『サザエさん』『ど根性ガエル』など家庭的・人情的作品が全盛期を迎えていた時代である。その中で、『ムーミン(第2作)』は、優しさと自然へのまなざし、そして人間の心の機微を描く物語として、他の作品とは一線を画していた。美しい背景美術や繊細な演出はもちろん、キャラクターたちの感情表現に込められた人間味が、多くの家庭に深い印象を残した。

制作体制と“日本風ムーミン”への挑戦

アニメーション制作は虫プロダクション、企画・制作は瑞鷹エンタープライズが担当した。前作(1969年版)の後半を手がけたチームが中心となり、同じ原作を扱いながらも、まったく異なる世界観を目指すという難題に挑戦した。作画監督の森田浩光は「全く新しいムーミン像を作りたいという意見もあったが、視聴者に愛されてきたイメージを壊すことはできなかった」と語っている。結果として、原作の持つファンタジー性と日本人が共感できる情緒を融合させた作品に仕上がった。

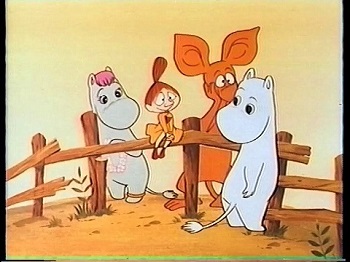

キャラクターデザインは大きく刷新され、特にムーミンの黒目を大きくし、柔らかな表情を持たせることで可愛らしさと親しみを強調。スナフキンの帽子には花飾りが添えられ、髪の色も茶色に変更されるなど、全体的に明るく温かみのある印象へと転換された。この「非輸出」を条件とした独自のデザイン変更は、本来は国内限定のものだったが、後年、一部の国で放送されるなど、日本独自のムーミン像として海外でも知られるようになる。

道徳性と心の成長を描いた新しい脚本構成

本作の脚本は、トーベ・ヤンソンの小説版だけでなく、新聞連載の「ムーミン・コミックス」からもアイデアを採用している。そのため、1話ごとに物語のトーンやテーマが巧みに変化し、単なるファンタジーではなく、道徳や友情、思いやりを学ぶ教養的エピソードが多く見られた。特にムーミンとノンノン(前作のフローレンに相当)との交流は、子どもたちに「やさしさ」や「思いやり」を伝える象徴的な関係として描かれた。

一方で、オリジナル脚本によるストーリーも豊富に追加された。新キャラクターの登場や日常の中の小さな奇跡を描く回など、日本の子ども番組らしい柔らかい教訓が物語の中心に据えられている。特に、ムーミンが他者との違いを受け入れ、恐れずに自分の個性を大切にする姿は、当時の教育的観点からも高く評価された。これは単なるアニメの枠を超え、人間教育の一環として見なされたほどである。

放送背景と視聴文化への影響

1970年代初頭、日本は高度経済成長から安定期へと移行し、家庭の中で「心の豊かさ」を求める時代になっていた。そうした中で、『ムーミン(第2作)』はまさにその時代精神に合致したアニメといえる。戦後世代の親が子どもと共に見ることができる内容であり、現実社会の競争や喧騒とは対照的な「静かな幸せ」を描いた作品だった。

当時の番組表では「新ムーミン」と表記されることもあり、前作からの視聴者にとっては“続編”でありながらも新鮮な印象を与えた。視聴率も安定しており、特に春や夏のエピソードは放送翌日に学校で話題になることが多かったという証言も残っている。登場するキャラクターの親しみやすさと、北欧風の幻想的な背景がもたらす独特の空気感は、アニメファンだけでなく大人層からも根強い支持を得た。

ムーミン谷という「心のふるさと」

『ムーミン(第2作)』における最大の魅力は、舞台となる「ムーミン谷」の描写にある。春の雪解け、夏の花畑、秋の紅葉、冬の静寂――四季の移り変わりを丁寧に描くことで、日本人の感性にも深く訴えかけた。これは、原作の持つ自然への敬意を、日本的な情緒で再解釈したものといえる。視聴者にとってムーミン谷は、日々の喧騒を忘れさせる「心のふるさと」として存在した。

特に、谷に住む多様なキャラクターたち――ムーミン一家、スナフキン、ミイ、ノンノン、メソメソ、そして新登場のおしゃまさん(トゥーティッキ)らが織りなす交流は、世代や立場の違いを越えた共生の象徴となっていた。争いよりも理解を、孤独よりも思いやりを選ぶ物語構成は、今なお視聴者の記憶に残る普遍的なメッセージとして語り継がれている。

日本アニメ史における位置づけとその遺産

『ムーミン(第2作)』は、単に海外原作を翻案した作品ではなく、日本のアニメーション制作が「異文化をどう受け止め、表現するか」という命題に真正面から取り組んだ初期の成功例でもあった。後年の『母をたずねて三千里』や『アルプスの少女ハイジ』といった名作群が「異国を舞台に日本の情感を描く」流れを築いたのは、このムーミン第2作が礎のひとつを築いたためでもある。

また、スタッフの多くは後に他の名作アニメにも携わり、キャラクターデザインや演出面で日本独自の“優しいアニメ表現”の発展に貢献した。こうして『ムーミン(第2作)』は、1970年代初頭の日本アニメ文化を象徴する温かな作品として、今も多くのファンに愛され続けている。

[anime-1]■ あらすじ・ストーリー

春の訪れ ― ムーミン谷の目覚め

冬の間、静かに雪に包まれていたムーミン谷。長い冬眠を終えたムーミントロールが、ほのかに温かい春の風に誘われて目を覚ます場面から、このシリーズは始まる。家の周りにはまだ氷の名残があるが、木々の芽吹きとともに生命が動き出す音が聞こえる。ムーミンは母の手作りの朝食を食べながら「春のにおいがする」とつぶやく。この穏やかな始まりが、作品全体の象徴となっている。

スナフキンが旅から戻り、ムーミンたちの前に姿を現すシーンは、再会の喜びと新しい季節の始まりを告げる名場面だ。旅人スナフキンの言葉には、自由を尊ぶ哲学が込められ、ムーミンとの対話を通じて「何かを持たないことの豊かさ」がさりげなく描かれている。ムーミン谷に春が戻るとき、視聴者もまた穏やかな再生の感覚を味わうのだ。

新しい仲間たちとの出会い

この第2作では、新キャラクターが加わり、物語に新鮮な風を吹き込む。まず登場するのが、ちょっと気弱で泣き虫な愛犬「メソメソ」。ムーミン一家に引き取られ、次第に自分の居場所を見つけていく過程は、子どもたちが“自分を受け入れてもらう喜び”を感じられるよう丁寧に描かれている。メソメソが自信を持ち始めるエピソードでは、ムーミンたちが彼をからかうのではなく、さりげなく支える姿が印象的だ。

もう一人の新しい住人「おしゃまさん(トゥーティッキ)」は、知的で少し風変わりな存在として登場する。男の子のようでもあり、女の子のようでもある彼女は、静かな口調で谷の出来事を観察し、時に的確な助言を与える。現代的に見ればジェンダーの枠を超えたキャラクターとして注目される存在だが、当時の視聴者にとっては“理知的な賢者”のような印象を残した。彼女の登場によって、ムーミン谷の世界はさらに多様で深みのあるものになった。

日常の中に潜む小さな奇跡

『ムーミン(第2作)』のストーリーは、壮大な冒険というよりも、日常の中にあるささやかな出来事を通して、心の成長や思いやりを描いていく。例えば、嵐の夜にランプの火を守る話や、ムーミンママがなくしたバッグをみんなで探す話など、どのエピソードも静かな温かさに満ちている。それはまるで、観る者の心をやさしく包み込む毛布のようだ。

また、ムーミンが友だちを誤解して落ち込む回や、スノークが発明に失敗して落ち込む回など、失敗や孤独をテーマにした話も多い。だが、それらは決して暗く描かれない。必ず最後には、誰かの一言や思いやりが心を救う。そうした構成が、シリーズ全体を通して一貫している。視聴者は、登場人物たちが学びを重ねながら少しずつ成長していく姿に、自分自身の経験を重ね合わせるのだ。

季節のめぐりと感情のゆらぎ

春が過ぎ、夏の光がムーミン谷を包むころ、ムーミンたちは海へ出かけたり、森でキャンプをしたりと、冒険心を満たす日々を送る。自然の中でのびのびと遊ぶ彼らの姿は、都市化が進む当時の日本社会にとって「理想の暮らし」の象徴でもあった。アニメの中に登場する青々とした草原や静かな湖の風景は、テレビの向こうに“もうひとつの世界”を感じさせた。

秋の回では、落ち葉や風の音が寂しさを表現するように描かれ、キャラクターたちもどこか感傷的になる。ムーミンが初めて“別れ”を経験する話や、スナフキンが再び旅立つエピソードなどは、子ども番組ながらも詩的な余韻を残す。やがて冬が訪れ、ムーミンたちは再び冬眠に入る。自然の循環とともに物語が閉じていく構成は、人生の節目を象徴するようでもあり、見る者に静かな感動を与える。

友情と家族の絆 ― 穏やかなメッセージ

このシリーズを通じて描かれているのは、単なるファンタジーではなく「家族と友情の物語」である。ムーミンパパの包容力、ムーミンママのやさしさ、ノンノンの健気さ、ミイの快活さ。どのキャラクターもそれぞれの役割を持ち、互いを補いながら暮らしている。その関係性が作品の骨格を成している。

特に印象的なのは、ムーミンとスナフキンの関係だ。スナフキンは自由を求めて旅立ち、ムーミンは彼を心配しながらも見送る。その姿には「他者を信じること」「束縛しない愛情」という深いテーマが隠されている。視聴者にとって、これは友情の形を越えた“人間関係の理想像”でもあった。

終わりと始まりをつなぐ最終話

最終回では、再び冬が訪れ、ムーミン一家は静かに眠りにつく。1年間を通して積み重ねた日々が、谷に優しく積もる雪のように描かれるエピローグだ。ムーミンは寝る前に「来年もまた、楽しい日が来るよね」とつぶやき、ママがそっと微笑む。そのシーンは、物語の終わりでありながら、同時に“新しい明日”の始まりを感じさせる。観る者は、ムーミン谷の季節がめぐるように、人生もまた続いていくのだと悟る。

日曜の夜をやさしく照らしたアニメ

『ムーミン(第2作)』は、派手なアクションや劇的な展開よりも、穏やかで哲学的な日常を描いたアニメとして際立っていた。そのため、一見地味に思われるが、視聴者の記憶には長く残る。日曜の夜、家族で食卓を囲んだあとに流れるムーミン谷の静かな情景は、日本の多くの家庭に“安らぎの記憶”を刻んだのである。

物語の中で描かれた四季の美しさ、友情のぬくもり、そして“ありのままの自分を受け入れる勇気”――。それらは50年以上たった今でも色あせないテーマであり、時代を越えて語り継がれている。『ムーミン(第2作)』は、ただのアニメではなく、人生の優しさと儚さを教えてくれる、心の文学のような存在だった。

[anime-2]■ 登場キャラクターについて

ムーミントロール ― 純真でまっすぐな心の象徴

シリーズの中心となるのは、主人公のムーミントロール。白く丸い体にやさしい目をしたムーミンは、どんな相手にも思いやりをもって接する純粋な少年として描かれている。彼の性格は、1969年版に比べるとより内省的で、心の揺れや葛藤が細やかに表現されているのが特徴だ。喜びや悲しみ、友情や嫉妬といった感情の変化を通して、ムーミンは視聴者に“心の成長”を見せてくれる。

例えば、友人のスナフキンが再び旅に出る回では、ムーミンは彼を引き留めたい気持ちと、自由を尊重したい気持ちの間で揺れる。その心情が、セリフの少ない演出で静かに描かれた。ムーミンの一言一言には、子どもたちが共感できる“人の心の不安定さ”が宿っており、ただの愛らしいキャラクターを超えた存在として印象に残る。声を担当した岸田今日子の穏やかな声色は、その感情の繊細なニュアンスを見事に表現し、彼の心の奥にある優しさと儚さを感じさせた。

ムーミンママ ― 包容力のあるやさしさの象徴

ムーミンママは、家族と谷の住人を見守る包容力の象徴だ。高村章子が声を務めるこのキャラクターは、常に落ち着いた口調で、どんなトラブルにも冷静に対応する。彼女の持つバッグは単なる小物ではなく、「安心の象徴」として描かれることが多い。どんな困難があっても、「ママがいれば大丈夫」と思わせる存在感を放つ。

シリーズ全体を通して、ムーミンママのセリフは母親像の理想を体現している。怒ることはあっても、決して相手を否定せず、失敗すらも成長の一部として受け入れる。そんな姿勢が、視聴者に“やさしさの本質”を教えてくれた。ムーミンママが家族を包み込む静かな微笑みは、当時の日本家庭にとっても、安心の象徴であったといえる。

ムーミンパパ ― 理想と夢を語るロマンチスト

ムーミンパパ(声:高木均)は、家庭の支柱であると同時に、どこか夢想家の一面を持つ。家族を愛しながらも、若い頃の冒険談を語るのが大好きで、子どもたちに夢を与える存在だ。パイプをくわえながら語る「昔の冒険譚」は、彼自身の人生への誇りと郷愁を表している。ムーミンパパは「父親とは何か」というテーマを、穏やかに伝えるキャラクターでもある。

時には少し頑固で、理屈っぽくなることもあるが、その姿すらどこか愛らしい。ムーミンママとの関係も対照的で、感情的な彼と冷静なママのバランスが、家庭の温かさを際立たせている。ムーミンパパの存在は、家族の絆を深める“言葉の橋渡し役”として、物語に欠かせない軸となっている。

ノンノン ― 繊細で心優しい少女

ノンノン(声:武藤礼子)は、ムーミンの親友であり、時に淡い恋心を思わせる存在として描かれる。金色の髪と花飾りが印象的で、前作のフローレンよりも控えめで、内面の成長が丁寧に描かれている。彼女の優しさは“強さのある優しさ”であり、ムーミンを支えるだけでなく、時には自らの意志で行動する勇気も見せる。

ノンノンがムーミンを思いやりながらも、自分の気持ちをうまく伝えられずに戸惑う姿は、思春期の少女の心理を象徴していた。彼女の存在が、作品全体に繊細な情感を加えている。観る者にとっては、友情と恋のはざまで揺れる心の機微を感じ取る場面が多く、まるで小さな恋愛詩のような美しさを帯びている。

スナフキン ― 自由を象徴する孤高の旅人

スナフキン(声:西本裕行)は、ムーミンシリーズにおける哲学者のような存在だ。彼は常に旅をしており、自由を愛し、誰にも束縛されない。その一方で、ムーミン谷に戻ってくるときは、静かな微笑みで仲間を迎える。彼の語る言葉は一見単純だが、人生の真理を含んでいる。「人に何かをあげることは簡単だけど、本当に大切なのは、誰かを思うことなんだ」といった台詞は、今でもファンの心に残る。

スナフキンはまた、“孤独を恐れない勇気”を子どもたちに教えたキャラクターでもある。彼は孤独を否定せず、それを自分自身の一部として受け入れる。自由とは何か、生きるとは何かを静かに語る彼の存在は、ムーミン谷の“もうひとつの良心”として輝いていた。

ミイとミムラ姉さん ― 好奇心と独立心の象徴

ミイ(声:堀絢子)は、小さな体で大きな声をあげるエネルギッシュなキャラクター。怒るとすぐ噛みつくような言葉を放つが、根はとても優しく、誰よりも正直だ。彼女のセリフには常に“真実”があり、大人たちの見栄や偽りを軽く吹き飛ばすような痛快さがある。ミイの登場シーンは、作品にユーモアとテンポをもたらし、重くなりすぎないバランスを保っている。

一方、ミムラ姉さんは穏やかで包容力があり、ミイの突っ走る性格を優しく受け止める。彼女の存在は、ムーミン谷の“調和”を象徴しており、混乱の中に秩序をもたらす役割を担っている。二人の対照的な性格は、作品全体に多層的な魅力を生み出した。

スニフとスノーク ― 人間味あふれるサブキャラクター

スニフは臆病でお調子者だが、誰よりも人懐っこいキャラクター。いつもトラブルに巻き込まれるが、根は憎めない存在で、視聴者に笑いを提供する役割を担っている。彼の失敗談は子どもたちに「失敗してもいいんだ」と伝える温かいメッセージになっている。

スノーク(声:広川太一郎)は発明家タイプで、知識欲旺盛なキャラクター。彼の作る奇妙な発明品が引き起こすドタバタ劇は、シリーズに軽妙なテンポを与えていた。ノンノンの兄でもあり、彼女を心配するシーンでは家族愛の一端も垣間見える。

ムーミン谷の住人たち ― 優しさが生まれる社会の縮図

ムーミン谷には、ヘムレンやトフスランとビフスラン、モラン、スティンキー、ジャコウネズミといった個性的な住人たちが暮らしている。それぞれが違う価値観を持ちながらも、共存し、助け合って生きている。そこには、異なる個性を認め合う社会の理想が描かれている。彼らの姿は、まるで“多様性”という言葉が広まる以前から、その本質を語っていたようでもある。

モランのような孤独な存在でさえ、ムーミンたちは恐れず、受け入れようとする。そうした姿勢は、視聴者に“他者を理解する勇気”を教えてくれた。ムーミン谷の住人たちは単なる脇役ではなく、物語を通して「人の心の鏡」として機能しているのだ。

[anime-3]■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング

オープニングテーマ「ねえ!ムーミン」 ― 日本中にムーミンを広めた名曲

1972年版『ムーミン(第2作)』のオープニングを飾ったのは、井上ひさし作詞、藤田淑子が歌う「ねえ!ムーミン」。明るく軽やかなメロディにのせて、「ねえ、ムーミン、こっち向いて」という呼びかけが繰り返されるこの曲は、当時の子どもたちの心を一瞬でつかんだ。イントロのハミングから始まる柔らかなメロディは、ムーミン谷ののどかな風景をそのまま音楽にしたようであり、聞くだけで“あの世界”へ連れて行ってくれる不思議な魅力を持っていた。

作詞を担当した井上ひさしは、言葉遊びとリズム感に長けた脚本家として知られるが、この歌詞では、彼らしいユーモアと童心が存分に発揮されている。「ねえムーミン、こっち向いて。恥ずかしがらないで」――わずか数行の言葉に、ムーミンの優しさと純粋さ、そして“見つめ合うことの温かさ”が込められている。藤田淑子の透明感ある歌声はその詩の世界を一層際立たせ、視聴者に「ムーミン谷の風」を感じさせた。

また、この曲は当時の子ども番組主題歌としては珍しく、物語の舞台説明を一切せずに“感情”だけを伝える構成になっている。そのため、聴く者の想像力を刺激し、ムーミンというキャラクターをより自由に受け止めることができた。放送当時はレコードとしても発売され、幼稚園や小学校の合唱曲にも選ばれるほどの人気を誇った。

エンディングテーマの変遷 ― 四季のように変わるムーミンの世界

『ムーミン(第2作)』では、全52話の中で複数のエンディングテーマが使用された。これは、シリーズの進行に合わせてムーミン谷の季節や心情の変化を表現するための演出でもあった。初期の第1話から第18話までは、オープニングと同じ「ねえ!ムーミン」がエンディングとしても使われていた。この時期はムーミン谷が春を迎える明るいエピソードが多く、曲の軽快さが作品全体を柔らかく包み込んでいた。

第19話以降になると、エンディングは「ムーミンはきのう」(歌:増山江威子)に変更される。この楽曲は、前曲の明るさに比べて少し切なさを帯びたメロディで、ムーミンが“昨日の出来事を思い出す”という内容が描かれている。ノンノンの声を担当していた増山江威子による優しい歌声は、恋心や郷愁を感じさせ、アニメの余韻をしっとりと締めくくった。

その後、第35話から第44話にかけて使用されたのが「ちいさなミイ」(歌:堀絢子)。タイトルどおりミイを中心にしたコミカルな一曲で、テンポの良いリズムとユーモラスな歌詞が人気を博した。視聴者の間では「ムーミンよりも元気が出るエンディング」として評判になり、ミイのキャラクター人気をさらに高めるきっかけにもなった。

さらに、第45話から第48話ではスノーク(声:広川太一郎)が歌う「スノーク家のしつけ」が登場。この曲は半ばギャグソングのような構成で、キャラクターソングの先駆けともいえる存在だった。最後の第49話から最終回まで再び「ムーミンはきのう」が流れ、物語を静かに締めくくる。その流れは、四季を巡るように楽曲が変化しながら物語を彩る“音楽的演出”として高く評価されている。

スナフキンの歌 ― 静けさの中に宿る哲学

劇中で特に印象に残る挿入歌が「スナフキンの歌」である。作詞は井上ひさし、歌は西本裕行。ギターのアルペジオとともに流れるこの歌は、孤独と自由の狭間で生きるスナフキンの心情を静かに語る。歌詞の中には「風の音を聞くのが好き」「誰にも縛られたくない」といったフレーズがあり、まるで旅人の人生そのものを詩にしたようだ。

この曲は、1970年代のフォークブームとも通じる透明感を持ち、子ども向けアニメの枠を超えた深い表現として知られている。実際、当時の若者の間でも「スナフキンの歌」は人気があり、ギターの弾き語りでカバーする人も少なくなかった。ムーミンという作品が“哲学的な魅力”を持つといわれるゆえんの一つが、この一曲にある。

イメージソングと絵かきうた ― 日常に溶け込んだムーミン音楽

本作では、メインテーマ以外にも多くのイメージソングが存在した。「ムーミン谷のうた」(歌:桜井妙子)は、自然と共に生きるムーミンたちの穏やかな生活を描いた曲で、ゆったりとしたテンポと優しい旋律が特徴。子ども向け番組『ひらけ!ポンキッキ』のような教育番組でも取り上げられたことがあり、家庭の中でもよく口ずさまれる曲だった。

さらに、人気だったのが「えかきうたムーミン」。これは子どもたちにムーミンの顔の描き方を教える歌で、北川国彦やはせさん治らが楽しげに歌う。音楽を聴きながらムーミンを描くという参加型の楽しみ方は、当時の子ども番組としては斬新で、家庭のテレビ前が小さなアトリエになるほどの人気を博した。

クリスマス特番では「ムーミンのクリスマス」という挿入歌も使われ、増山江威子が澄んだ声で「白い夜に祈りをこめて」と歌う。この曲は限定的な使用だったが、のちにファンの間で“幻の名曲”として語り継がれた。雪景色とムーミン谷の幻想的な映像に重なるこの旋律は、まさに冬の詩そのものだった。

キャラクターソングの先駆け的存在

『ムーミン(第2作)』は、まだ「キャラソン」という概念が一般的でなかった時代に、主要キャラクターそれぞれのイメージソングを導入した先駆的な作品である。スノーク、ミイ、ムーミンパパ、ノンノンなど、登場人物ごとに個性を活かした歌が作られ、それぞれの世界観を音楽で表現している。

特に「ムーミンパパのうた」(歌:高木均)は、重厚でロマンチックな曲調が印象的。自分の過去の冒険や家族への思いを語るような歌詞は、父親像の理想を音楽にしたようで、多くの大人の視聴者にも共感を呼んだ。また、ノンノンの歌では恋する少女の淡い気持ちが繊細なメロディで表現され、アニメ音楽としての完成度も高い。

このように、キャラクター一人ひとりの性格を音楽として描き出す手法は、後のアニメ業界にも大きな影響を与えた。『うる星やつら』や『サザエさん』などのシリーズでキャラごとのテーマが導入されるきっかけの一つとしても評価されている。

音楽スタッフと時代背景

音楽制作を担当したのは、当時のテレビアニメ界でも屈指の作曲陣。アレンジにはオーケストラ風の伴奏が多く採用され、ムーミン谷の自然の広がりを音で表現している。ストリングスとフルートの柔らかな音色、木管の温もりある響きは、聴くだけで穏やかな気持ちにさせる。アニメ音楽というよりは、北欧映画のような叙情的なサウンドデザインだった。

当時の録音はアナログマルチトラックで行われ、楽器の生演奏による暖かみが画面と見事に調和していた。井上ひさしの詩的な歌詞、演者たちの情感豊かな声、そして作曲家たちの手による繊細なメロディが融合し、日本アニメ史に残る音楽的完成度を誇った作品として、今も語り継がれている。

視聴者の心に残る「歌のムーミン」

放送から半世紀以上が経った今でも、『ムーミン(第2作)』の主題歌群は高い人気を保っている。YouTubeや配信サイトなどでは、リマスター版の音源や当時のレコード音源が再評価され、懐かしさとともにその普遍的なメロディの美しさが再発見されている。中でも「ねえ!ムーミン」は世代を超えて愛され、親子で一緒に歌える“時代をつなぐアニメソング”として位置づけられている。

これらの楽曲は、ムーミンというキャラクターを「絵」だけでなく「音」で伝える重要な要素だった。旋律を聴くだけで谷の風景やキャラクターの笑顔が思い浮かぶ――それこそが、音楽が持つ本当の魔法である。『ムーミン(第2作)』の音楽は、まさにその魔法を最も美しい形で実現した名作群であった。

[anime-4]■ 声優について

岸田今日子 ― ムーミンに“人間らしさ”を吹き込んだ女優

『ムーミン(第2作)』で主人公ムーミントロールを演じたのは、名優・岸田今日子である。彼女の独特な声質――少しハスキーで、どこか夢を見ているような柔らかさ――は、ムーミンというキャラクターに唯一無二の生命を与えた。岸田は舞台俳優としての経験を背景に、台詞の一つひとつをまるで詩を朗読するように演じる。その語り口は、アニメという媒体の枠を超え、まるで文学作品を聴いているかのような余韻を残した。

特に印象的なのは、ムーミンがスナフキンとの別れを静かに受け入れるシーンや、ノンノンに優しい言葉をかける場面だ。岸田の声には、少年の純粋さと大人の内省が同居しており、年齢や性別を超えた普遍的な“やさしさ”が滲む。当時、女性が少年役を演じることは珍しくなかったが、岸田の演技は他の誰よりも繊細で哲学的だった。声そのものが物語を語る存在であり、彼女の演技があったからこそ、ムーミンは「ただのキャラクター」から「心のある存在」へと昇華されたのである。

ファンの間では、今なお「岸田ムーミン」と呼ばれ、その声を懐かしむ声が多い。後年、彼女がナレーションを務めた『千と千尋の神隠し』の湯婆婆にも通じる“独特の存在感”の原点は、このムーミン役にあったと語る評論家もいるほどだ。

高木均 ― 厳しさと温かさを併せ持つムーミンパパの理想像

ムーミンパパを演じたのは、日本の声優界を代表する重鎮・高木均。重厚な低音と包み込むような発声は、まさに「理想の父親像」を体現していた。高木の声には、不思議な包容力がある。叱るときは厳しく、語るときは深く、笑うときは心から愉快そうに――まるで本当に“家族の長”としてそこにいるかのようだった。

ムーミンパパが家族や谷の仲間たちに語る言葉の多くは、彼の演技によって重みを増していた。たとえば「生きているというのは、いつでも新しい冒険をしていることだ」という台詞は、アニメを超えて人生の名言として記憶されている。高木の演技には、舞台俳優として培われた間(ま)とリズムがあり、子ども向け作品でありながらも“深みのある語り”を実現していた。

彼の声は後年、『ゲゲゲの鬼太郎』のぬらりひょん、『天空の城ラピュタ』のムスカ大佐の部下など、数多くの作品に登場するが、どんな役でも「聞くだけで安心する声」として愛された。ムーミンパパ役は、そのキャリアの中でも特に温かみのある代表作といえる。

高村章子 ― 静けさと包容を表現したムーミンママ

ムーミンママを演じた高村章子は、落ち着いた声質で知られる名女優。彼女の声には、常に“安心”があった。ムーミンママが話すだけで、どんな不安も静かに消えていくような感覚を覚える。特に、ムーミンやノンノンを励ますシーンでは、優しい声の中にしっかりとした芯があり、聴く者に深い安堵を与えた。

高村の演技は決して派手ではない。むしろ抑えたトーンで、沈黙を大切にするタイプだった。その演技法が、ムーミンママの“影の強さ”を表現していたといえる。多くのエピソードで、家族や仲間が困難に直面したとき、彼女は大げさな言葉ではなく、静かに見守る。その“語らない演技”こそ、彼女の真骨頂だった。

当時のアニメ評論家は「ムーミンママの声は、家庭の理想を音で表現したようだ」と評した。まさにその通りで、高村の声は、1970年代の日本の家庭に寄り添う“母の声”として、多くの人々の記憶に残っている。

武藤礼子 ― ノンノンの心を映す繊細な声

ノンノン役を務めたのは、声優・武藤礼子。彼女の声は、可憐でありながらどこか儚い。ムーミンに寄り添い、時に意見をぶつけるノンノンの感情の振れ幅を、実に丁寧に表現していた。武藤は感情表現に優れ、特に「言葉の奥にある“ためらい”」を演じるのが得意だった。ノンノンがムーミンに本音を伝えられないシーンなどでは、その小さな間(ま)が観る者の心に残る。

彼女の演技は決して感情的ではないが、非常にリアルだ。喜びや不安が声のわずかな震えに宿り、それがキャラクターを生き生きと見せる。特にエンディング曲「ムーミンはきのう」を彼女が歌ったとき、その声に込められた郷愁は、まるで“ノンノンの心の手紙”のようだった。武藤の演技は、少女の内面を繊細に描き出す一つの到達点といえる。

堀絢子 ― エネルギーに満ちたミイの魂

元気いっぱいのミイを演じたのは、堀絢子。彼女の声はまさに“生命力”そのものだった。高音域の明るい声でありながら、どこか鋭い芯を持つ。怒り、笑い、驚き――そのすべてを一瞬で切り替える自在さがミイの魅力を倍増させた。堀の演技はテンポが速く、場面の空気を一気に明るくする。彼女が発する「そうだよ、あんたが悪いんだよ!」といった短い台詞には、不思議な説得力がある。

また、ミイが登場するたびに物語が軽やかになるのは、堀の声のリズム感によるところが大きい。アドリブのように聞こえる自然な言い回しも多く、脚本を超えた“生きたキャラクター”を作り上げていた。彼女の演技は、後の『天才バカボン』のバカボンや『ど根性ガエル』のピョン吉にも通じるエネルギッシュな表現の原点ともいえる。

広川太一郎 ― スノークの理知的ユーモア

スノーク役の広川太一郎は、クールでありながらコミカルな演技で視聴者を魅了した。彼の独特な間の取り方とテンポのあるセリフ回しは、スノークの“少し気取った科学者”というキャラクターに完璧にマッチしていた。発明を誇らしげに語る場面では軽妙に、失敗して落ち込む場面では急に弱音を吐く――そのギャップが魅力的だった。

広川はナレーションや洋画吹き替えでも人気が高く、アニメにおける“スマートな男性像”を確立した声優の一人である。彼が歌ったキャラソン「スノーク家のしつけ」では、そのユーモアが最大限に発揮され、遊び心たっぷりの演技でファンを喜ばせた。

滝口順平・貴家堂子ら ― ムーミン谷を支えた名脇役たち

名脇役たちの存在も、この作品を支える大きな柱であった。モランを演じた滝口順平の低く響く声は、恐ろしさと同時に孤独の哀しみを感じさせた。単なる怪物ではなく、“愛されたい存在”として描かれるモランの心情を、滝口の声が見事に表現している。

また、トフス役の貴家堂子は、その柔らかな声で物語に癒しを与えた。スニフ(声:愛川欽也)やジャコウネズミ、ヘムレンなどのキャラクターも、それぞれが独特のリズムで台詞を紡ぎ、ムーミン谷の多様性を音で演出していた。特にスティンキーの“すっとぼけた調子”は、物語の緊張感を和らげるアクセントとなっていた。

声の表現がつくり出した「ムーミンの世界」

『ムーミン(第2作)』の声優陣は、全員が演技派でありながらも、決して自己主張が強くない。互いの呼吸を感じ取りながら、あくまで“物語の空気”を優先して声を合わせる。その調和が、ムーミン谷の穏やかな世界観を支えていた。声優というより、“共鳴する音楽家”たちのような存在だったといえる。

彼らの演技が生み出した音の層――それは単なる会話ではなく、感情そのもののハーモニーである。優しさ、寂しさ、希望、孤独――すべてが声のトーンで描かれ、視聴者の心に直接響いた。アニメの音響演出が今ほど洗練されていなかった時代に、これほど“声の演技”で世界を構築した作品は珍しい。

彼らが残したものは、単なるアニメの記録ではなく、日本の声優文化そのものの礎といえる。今なお多くのプロ声優が「ムーミン(第2作)は声の演技の教科書」と語るのも、その理由だ。

[anime-5]■ 視聴者の感想

子どもたちにとっての“やさしさの時間”

『ムーミン(第2作)』が放送された1972年当時、子ども向けアニメといえば『天才バカボン』や『ど根性ガエル』のような笑いの強い作品が主流だった。そんな中で、静かに流れる時間と柔らかい色彩を特徴としたムーミンは、まるで絵本の世界が動き出したかのように感じられた。

多くの視聴者が「日曜の夜の癒しだった」と語っているように、この番組は週の終わりに子どもたちの心を落ち着かせる役割を果たしていた。

当時小学生だった視聴者の回想では、「ムーミンの声が優しくて、聞いているだけで眠くなった」「スナフキンの笛の音が流れると、宿題のことを忘れて見入ってしまった」など、穏やかな記憶が多い。派手な展開こそ少ないが、彼らにとってムーミン谷の情景は“心の休憩所”のような存在だった。テレビから流れるゆったりとした音楽と、岸田今日子の語りかけるような声は、まるで子守唄のように視聴者を包み込んでいたのだ。

親世代の心にも響いた「静かなアニメ」

本作は、子どもだけでなく親世代のファンも多かった。1970年代初頭の日本は、高度経済成長の影で人々の生活がせわしなくなっていた時期。そんな時代に“静けさ”をテーマにしたムーミンの世界は、心のリセットを与えてくれる存在として受け止められた。「大人が見ても落ち着く」「絵の色づかいがやさしい」「台詞に押しつけがましさがない」などの感想が多く寄せられ、家庭全体で安心して見られるアニメとして高い評価を得た。

特に母親世代からは、ムーミンママやノンノンの存在に共感の声が集まった。ムーミンママの“見守る母性”や、ノンノンの“言葉にできない優しさ”が、家庭での共感ポイントになったのだ。ある女性視聴者は当時の雑誌インタビューで、「ムーミンを見たあと、子どもに怒る気持ちが少しやわらいだ」と語っている。作品の中に流れる穏やかなテンポややさしい価値観が、現実の生活にも良い影響をもたらしたのだろう。

ムーミン谷の哲学に惹かれた若者たち

また、『ムーミン(第2作)』は学生層や若い社会人の間でも静かなブームを巻き起こした。

特にスナフキンの自由を愛する姿勢や、孤独を肯定する言葉に共感する若者が多かった。「一人でいることは寂しいことではなく、自分を見つめる時間なんだ」というメッセージは、学生運動が下火になり、個の生き方を模索していた時代背景と重なる。

当時のアニメ雑誌『OUT』や『アニメージュ』では、スナフキン特集が組まれるほど人気があり、読者投稿でも「彼のように自由に生きたい」「あの笛の音を聞くと心が静まる」といった感想が多く寄せられた。

ムーミンは子どものための物語であると同時に、“大人になるとはどういうことか”を問う作品でもあったのだ。

海外作品の中の「日本らしさ」への驚き

原作が北欧文学であるにもかかわらず、本作の視聴者は「とても日本的だった」と語る人が多い。これは、虫プロダクションの繊細な演出と、音楽・色彩設計による効果が大きい。たとえば、夕暮れの赤い空や、雨上がりの森の情景などは、北欧の風景でありながら日本の田舎にも通じる懐かしさを持っていた。

視聴者の中には「ムーミン谷は、まるで自分のふるさとのようだった」という感想を残す人もいる。

また、ムーミンたちが人間のように悩み、時に弱さを見せる描写は、当時の日本人の感性と見事に共鳴した。アニメの中に描かれた「他人を受け入れる」「違うことを恐れない」といったメッセージは、国や文化を超えて多くの人々の心に届いた。放送から半世紀以上経った今も、「あの作品が日本人の“優しさのイメージ”を形にした」と語る評論家は少なくない。

再放送世代とその子どもたち

1980年代から1990年代にかけて、地方局で『ムーミン(第2作)』が何度も再放送された。そのたびに新たなファン層が生まれたのも、この作品の特徴である。

再放送を見た世代の中には、親になってから自分の子どもと一緒にDVDや配信版で再び視聴する人も多い。「小さいころに見たムーミンを、今は親の立場で見ると全く違って感じる」「ママの優しさやスナフキンの孤独が、ようやく分かるようになった」という声が多く聞かれる。

特に2010年代以降、Blu-ray BOXの発売やネット配信によって再評価が進み、「昭和アニメの癒し系作品」として紹介される機会が増えた。SNS上では、「令和になってもムーミンの優しさは色あせない」「この静けさが今こそ必要」といった投稿が拡散し、若年層のファンも急増している。

声優陣への称賛と“声の記憶”

多くの視聴者は、キャラクターの魅力とともに声優たちの演技に強い印象を受けている。特にムーミン役の岸田今日子に対しては、「彼女の声がなければムーミンじゃない」とまで言うファンが多い。

SNS上では「岸田ムーミンの声は心を包む」「セリフの間が詩のよう」といった言葉が並び、音の記憶として作品が語り継がれている。

また、スナフキン(西本裕行)の落ち着いた声も人気が高く、「言葉にできない孤独を表現していた」と称賛されている。声優たちの息づかい、語尾の余韻、笑い声までもが作品の一部として愛され続けているのだ。

批評家・文化人の評価

放送当時から、文学や教育の分野の専門家たちもこの作品に注目していた。児童心理学者のコメントでは、「ムーミンは“教えない教育”を実現した稀有な番組」と評されている。押しつけではなく、見る者の心に自然と価値観を育てる――それがこのアニメの最大の魅力であるというのだ。

また、作家・詩人の間でも評価は高く、詩人の谷川俊太郎は雑誌インタビューで「ムーミンは子どものための詩集のようだ」と述べている。文学的な比喩を多く含みながら、決して難解にならず、子どもでも“感じ取れる詩情”を保っていることがこの作品の偉大さだと語った。

ノスタルジーと永遠のテーマ

50年以上の時を経た今でも、『ムーミン(第2作)』の感想を語る人々の声には、どこか共通した温かさがある。それは単なる懐古ではなく、人生の節目でこの作品を思い出す人が多いからだ。失恋したとき、仕事に疲れたとき、家族を想ったとき――人はふとムーミン谷の風景を思い出す。「あの世界に戻りたい」という言葉が、SNSやブログに繰り返し書かれている。

なぜこれほど長く愛されるのか。

それは、ムーミン谷が“完璧ではない幸せ”を描いているからだろう。誰もが悩み、時に間違えながらも、最後には誰かと笑い合う。その繰り返しの中にこそ人生の意味がある――そのメッセージが、時代を越えて人々の心をつかんでいるのだ。

「心が静まるアニメ」としての再評価

現代の視聴者は、忙しい日常の中で“癒し”を求めている。その中で、『ムーミン(第2作)』の穏やかなテンポと優しい声の世界が改めて注目されている。

テレビアニメというより、映像詩・音の絵本といえるほどに完成された空気感。視聴者の一人は「一話見ると心のノイズが消える」と表現した。最新のアニメとは真逆の方向にあるこの作品が、今なお新鮮に感じられるのは、そこに“人間の原点”が描かれているからだ。

総評 ― 視聴者が作り続ける“ムーミンの記憶”

『ムーミン(第2作)』は放送から50年経った今も、世代を越えて愛されている。

その理由は、どの視聴者の記憶にも“自分だけのムーミン”が存在しているからだ。

春のエピソードを思い出して微笑む人、スナフキンの言葉に勇気づけられた人、ムーミンママの穏やかさに涙した人――彼らの心の中に、谷の情景が今も静かに息づいている。

視聴者の感想とは、単なる反応ではなく、この作品の“続き”を作る行為である。

『ムーミン(第2作)』は放送が終わっても終わらない。視聴者の心の中で、今日もまたムーミン谷に春が訪れているのだ。

■ 好きな場面

春の再会 ― スナフキンが旅から戻るシーン

多くの視聴者の心に残っている名場面のひとつが、春の訪れとともにスナフキンが旅からムーミン谷へ戻るエピソードである。

長い冬眠を終えたムーミンが、まだ残る雪の上を歩きながら「スナフキン、もうすぐ帰ってくるかな」とつぶやく。やがて遠くからハーモニカの音が聞こえ、彼の姿が現れる――この一連の流れは、何度見ても胸を打つ。

セリフはほとんどなく、音と風景で語られる再会の瞬間。

春の柔らかな光、ゆっくりと解けていく雪、木々の芽吹き。その映像とともに、ムーミンの嬉しそうな笑顔とスナフキンの穏やかな笑みが交わる。言葉にしなくても伝わる友情の温かさは、シリーズを象徴する名場面として多くのファンが挙げている。

ある視聴者はこのシーンについて「スナフキンの笛の音を聞くと、今でも春が来た気持ちになる」と語っている。

人生の中で繰り返される“別れと再会”の美しさを、子どもにも分かる形で描いた名演出であった。

ノンノンの涙 ― 優しさと不安のはざまで

もうひとつ印象的な場面は、ノンノンがムーミンに想いを伝えられず、ひとり涙を流すエピソードである。

ノンノンはいつも明るく健気だが、ムーミンが他の友人に夢中になっている姿を見ると、ふと寂しそうな表情を見せる。

その夜、星空の下でノンノンが「ムーミン、私、あなたに何もできないのかな」とつぶやく場面は、静かな切なさに満ちている。

この場面で流れる挿入歌「ムーミンはきのう」の旋律が、彼女の心情を代弁する。

大げさな演出は一切なく、風に揺れる花の影と涙の光だけで、感情のすべてを語りきる。

子どもの頃に見た視聴者は“なんだか悲しい”と感じ、大人になってから再び見ると“愛することの不器用さ”を感じ取る――そんな二重の魅力を持つ名シーンである。

この一話は、女性視聴者から特に支持が高く、「ノンノンの気持ちが自分と重なった」「優しすぎて泣ける」という声が多く寄せられた。

愛情とは言葉よりも、思いやりや沈黙の中に宿るものだと教えてくれる、まさに『ムーミン(第2作)』らしいエピソードだ。

ムーミンママのカバンを探す話 ― 家族のきずなの象徴

シリーズの中でももっとも温かな感動を呼んだのが、「ムーミンママのカバンを探す」エピソードである。

ある日、大切にしていたバッグをなくしてしまったムーミンママ。中には思い出の品々や家族の小さな手紙が入っており、谷の仲間たちは総出で探し始める。

ミイは「そんな古いカバンどうでもいいじゃない!」とぶっきらぼうに言いながらも、実は誰よりも熱心に探している。スナフキンは静かに「大切なのは中身じゃないよ、気持ちさ」とつぶやく。

この回は、家族愛や思い出の尊さを子どもにも伝える名作として知られている。

最終的にカバンは川辺で見つかるが、ママは「失くしてもまた見つかる、それも人生の楽しみね」と微笑む。

その言葉に、視聴者からは「母の言葉に泣いた」「この一話だけで人生の教訓を学んだ」という感想が数多く寄せられた。

小さな出来事の中に、大きな優しさを感じさせる――それがこの作品の真骨頂である。

ミイのいたずら騒動 ― 笑いと人間味の融合

印象的な場面といえば、ミイがムーミン家の庭を騒がせるエピソードも外せない。

ミイは好奇心旺盛で、何かを見つけるとすぐ試したくなる性格。

ムーミンパパの発明をこっそり動かして爆発させたり、ムーミンの大事な花を植木鉢ごと持って走り回ったりと、谷を混乱に陥れる。

しかし、物語の最後にはミイなりの思いやりが見える。「だって、みんな退屈そうだったんだもん」という一言に、彼女の無邪気な愛情がにじむ。

この場面では、堀絢子の演技が光る。テンポのいいセリフ回しと笑い声が絶妙で、視聴者から「ミイの声を聞くと元気になる」「彼女の明るさが作品を救っている」といった感想が寄せられた。

笑いと温かさが見事に同居した、シリーズを象徴する明朗な一話だ。

スノークの発明と失敗 ― 努力と許しの物語

スノークが“空を飛ぶ装置”を発明しようとするエピソードは、ユーモアと教訓の両方を持つ名場面として語られる。

スノークは一心不乱に機械を作るが、テスト飛行で見事に失敗。空中で回転して泥まみれになり、谷のみんなに笑われてしまう。

しかし、その後のノンノンの一言――「でも、あなたが挑戦したことがすてきよ」――が場面の印象を一変させる。

このエピソードは、失敗を笑いに変える優しさと、挑戦を讃える文化を描いている。

視聴者からは「この回を見て、失敗してもまた頑張ろうと思えた」という感想が多数寄せられた。

大人になってからも、このシーンを“勇気の原点”として覚えている人が多い。

ムーミンとスティンキーの対立 ― 許すことの意味

スティンキーがムーミンの家の周りにいたずらを仕掛ける話も人気が高い。

当初ムーミンは怒りをあらわにするが、やがて「彼も寂しかったのかもしれない」と気づく。

その気づきの瞬間、怒りから理解へと変わるムーミンの表情は、作品全体のテーマを象徴している。

多くの視聴者はこの回を“赦しの物語”として記憶しており、「ムーミンの優しさに涙した」「悪者を悪者のままにしない姿勢が好き」といった意見が多い。

人を許すことの難しさ、そしてそれを自然にできる心の広さ――ムーミンの行動には、誰もが学ぶべき普遍的な価値がある。

「冬眠の夜」 ― 静寂と希望の最終話

最終話のラストシーンも、長年のファンにとって忘れられない場面だ。

雪の積もるムーミン谷で、家の灯がひとつずつ消えていく。ムーミン一家がベッドに入り、パパが日記を閉じる。ママはランプを消しながら「また春が来たら目を覚ましましょう」とささやく。

BGMには「ムーミンはきのう」のアレンジが流れ、静かに幕が下りる。

この終わり方は“完結”ではなく、“次の季節への約束”である。

視聴者の多くが「寂しいけれど温かい」「人生のサイクルを感じた」と語っており、この静かなラストがムーミンという作品の余韻を永遠のものにしている。

日常の中の奇跡を描いた作品

『ムーミン(第2作)』の魅力は、特別な事件よりも日常の中にある小さな奇跡を見せることにあった。

誰かのやさしさ、失われた物が戻る瞬間、季節の光の変化――それらがすべて“好きな場面”として記憶に残る。

あるファンは「ムーミンを見ていると、自分の日常も少し美しく見える」と語っている。

このアニメが半世紀以上経っても人々に愛される理由は、そこに“生きることの静かな美しさ”があるからだ。

ムーミン谷で起こるささやかな出来事は、どれも心の奥に小さな灯をともすような物語であり、視聴者それぞれにとっての「好きな場面」は、人生のやすらぎそのものになっている。

■ 好きなキャラクター

ムーミントロール ― 優しさと成長の象徴

ファンの中で最も愛されているキャラクターといえば、やはり主人公のムーミントロールだろう。

彼の人気の理由は、その「純粋な心」と「人間らしさ」の共存にある。ムーミンは決して完璧なヒーローではない。ときには嫉妬し、ときには失敗し、悩みながらも前に進もうとする。その姿が、多くの視聴者に“自分自身の投影”として受け入れられた。

子どもにとっては「素直で優しい友だち」、大人にとっては「失われた純粋さの象徴」。世代によってムーミンの見え方は異なるが、どちらも共通して「彼の優しさに救われる」という感想を持っている。

また、岸田今日子による声の演技がムーミンの魅力を決定づけた。少年のような無邪気さと、どこか哲学的な響きを併せ持つ声色は、キャラクターの内面に深みを与え、単なる可愛らしい存在を超えた“生きる心の象徴”へと昇華させた。

スナフキン ― 自由と孤独を体現する旅人

スナフキンは、シリーズを通して圧倒的な人気を誇るキャラクターである。

彼は自由を愛し、誰にも縛られず、風の吹くままに生きる。その姿勢は1970年代の日本の若者文化にも重なり、今なお多くの人々が“理想の生き方”として憧れ続けている。

スナフキンが語る台詞のひとつひとつは、短くても心に残る。「大切なものは、持って歩けるだけでいい」「誰かの自由を邪魔するなら、それは友情じゃない」――彼の言葉は、単なるアニメのセリフではなく“人生訓”として引用されることも多い。

特にムーミンとの関係性においては、彼の静かな思いやりが印象的だ。別れ際に「また春に会おう」とだけ言い残し、何も説明せずに去る。その潔さが視聴者の心を強く打った。

ファンの多くは「スナフキンは孤独ではなく、孤独と共に生きている」と語る。孤独を恐れず、自分の心の声に耳を傾ける生き方――それは現代においても変わらず、多くの人の理想であり続けている。

ミイ ― 率直さと生命力の塊

ミイは、ムーミンシリーズの中で最も“生きるエネルギー”を感じさせるキャラクターだ。

彼女は小さな体でありながら、誰よりも大きな声と存在感を放つ。思ったことはすぐ口に出し、間違いだと思えば誰にでも遠慮なく指摘する。だが、その厳しさの裏には深い愛情がある。

ファンの多くはミイを「正直でカッコいい女性」として支持している。

「本音を言える勇気がほしい時にミイを思い出す」という声も少なくない。彼女のセリフの中には、人生のヒントが隠れている。

たとえば「やりたいことをやるだけよ」「心配しても何も変わらないわ」という一言は、軽快ながらも真理を突いている。

また、ミイは物語全体の“テンポメーカー”でもあった。シリアスな場面に登場して空気を和ませたり、沈黙の中に笑いを生み出したりと、彼女がいることでムーミン谷が一層人間味のある場所になった。

堀絢子の快活な声と、絶妙なセリフ回しがキャラクターの魅力を最大限に引き出しており、今なお“理想のアニメキャラ”として語り継がれている。

ノンノン ― やさしさと揺れる心の代弁者

ノンノンは、作品に繊細な感情の層を与えるキャラクターである。

彼女はムーミンに対して淡い恋心を抱きながらも、それを素直に伝えられない。そんな控えめな性格が、当時の視聴者――特に女の子たち――の共感を呼んだ。

ノンノンの魅力は、強さではなく“傷つきながらも人を思いやる優しさ”にある。彼女は感情をぶつけず、相手の幸せを願う。まさに「静かな愛」を体現する存在だ。

武藤礼子の澄んだ声がノンノンの繊細さをさらに引き立てており、特に涙をこらえる場面や独り言のシーンでは、息づかいまでもが感情の揺れとして感じ取れる。

「ノンノンの声を聴くと胸が締めつけられる」という感想が今でもSNSに寄せられるほど、彼女の存在は多くの人の心に残っている。

恋というテーマを正面から描くのではなく、“思うことの美しさ”を描く――そこにこのキャラクターの永遠の魅力がある。

ムーミンママ ― 包み込むような母性

ムーミンママは、ファンの間で「理想の母親像」として今なお語られる。

彼女の人気は、派手さではなく“静けさの強さ”にある。どんなトラブルが起きても慌てず、家族や仲間を包み込む。ときに叱ることもあるが、その叱り方には温かさがある。

ある視聴者は「ムーミンママの声を聞くだけで安心する」と語っている。

家庭がまだ“母の声”によって支えられていた時代、ムーミンママの存在は日本の多くの家庭の象徴だったのかもしれない。

エプロン姿でお茶を淹れ、何気ない一言で場を和ませる――その穏やかな佇まいに、視聴者は“家族という場所の温度”を感じ取っていた。

スノーク ― 不器用な努力家としての人気

スノークは、一見お調子者に見えて実は非常に努力家なキャラクターである。

彼の発明好きな性格と、たびたび失敗を繰り返す姿に、子どもたちは親しみを感じた。

完璧ではないけれど、諦めない――その姿勢こそがスノークの魅力である。

視聴者の中には「スノークの発明が毎回楽しみだった」「失敗しても立ち直る姿が励みになった」という声も多い。

広川太一郎の軽妙な声とリズミカルなセリフが、彼の明るくポジティブな性格をより印象的にしている。

失敗を笑って受け入れる文化を子どもたちに伝えたキャラクターとして、スノークは今もなお愛され続けている。

モラン ― 恐怖の裏に潜む孤独

見た目は恐ろしく、谷の住人たちに恐れられるモラン。しかし、実際には“寂しさ”そのものの化身のような存在だ。

彼女が現れると雪が凍り、空気が止まる。けれどもそれは、彼女の心が冷えているからにほかならない。

ムーミンがモランを恐れずに寄り添うエピソードでは、「恐ろしいものの中にも悲しみがある」という深いテーマが描かれている。

滝口順平の重厚な声が、このキャラクターに深みを与えた。

ファンの中には「モランを見ると、自分の孤独も受け入れられる気がする」という感想を持つ人も多く、恐怖のキャラでありながら“共感される存在”として異例の人気を誇っている。

トゥーティッキ(おしゃまさん) ― 静かな知恵の導き手

新キャラクターとして登場したトゥーティッキ(おしゃまさん)は、物語の中の“知恵の象徴”だった。

男でも女でもなく、静かに物事を見つめる観察者。

彼女の言葉はいつも穏やかで、必要な時にだけ核心を突く。「焦らなくていいわ、雪が解けるのにも時間がかかるもの」というセリフは、放送から何十年経っても多くのファンに引用されている。

山本嘉子の落ち着いた声が、キャラクターに中性的な魅力を与え、聴く人に安らぎを与えた。

彼女の登場によって、ムーミン谷はより哲学的で成熟した空間へと変わったといえる。

“好きなキャラ”を超えて、“生き方のモデル”へ

視聴者の多くは、ムーミンのキャラクターたちを単なる“登場人物”としてではなく、“生き方の象徴”として見ている。

ムーミンは優しさ、スナフキンは自由、ミイは正直さ、ノンノンは思いやり――それぞれが人生の指針となる存在だ。

あるファンはSNSでこう語っている。

「子どもの頃はムーミンが好きだった。大人になってスナフキンに憧れ、今はムーミンママを見て泣けるようになった。」

それはまさに、この作品の奥深さを物語っている。年齢や経験によって“好きなキャラクター”が変わる。それは同時に、視聴者自身の心の成長を映し出しているのだ。

『ムーミン(第2作)』のキャラクターたちは、今もどこかで静かに生きている。

彼らは私たちに語りかける――「自分らしく生きなさい」と。

その優しい声がある限り、ムーミン谷の住人たちは永遠に私たちの心の中に生き続けるだろう。

■ 関連商品のまとめ

映像ソフト ― VHSからBlu-rayへ、半世紀を超える再評価

『ムーミン(第2作)』の映像商品展開は、放送終了後しばらくの間は限定的だったが、1980年代後半になると、アニメ再評価の波に乗ってVHSとして復活を遂げた。

当初発売されたVHSシリーズは、アニメファンだけでなく教育番組的価値を感じた親世代にも注目され、特に「春の再会」「ムーミンママのカバン」など心温まるエピソードが選ばれて収録された。

セル版とレンタル版が存在し、パッケージには柔らかい水彩タッチのイラストが描かれた。VHSテープの背ラベルには“Calpis World Theater”のロゴが入り、当時のアニメ史を象徴する存在としてコレクターの間で高値で取引されている。

1990年代にはLD(レーザーディスク)版も一部で発売され、特に「ムーミン名作選 全6巻」は人気が高かった。LDならではの高音質・高画質が評価され、家庭用再生機を持つマニア層の間でコレクションアイテム化した。

2000年代に入り、ついに全話を収録したDVDボックスが発売されると、世代を超えたブームが再燃した。パッケージデザインは北欧テイストを意識し、初回限定版には解説書「ムーミン谷の記録」や絵コンテ複製冊子など豪華特典が付属。

近年ではBlu-ray化も実現し、4Kリマスター版のクリアな映像が話題となった。特に自然描写や色のにじみ、柔らかい線の揺らぎが高精細に蘇り、当時のフィルム特有のぬくもりを再体験できる仕様となっている。

書籍関連 ― 原作とアニメが織りなす二重の世界

トーベ・ヤンソンの原作小説やコミックスは、アニメ放送をきっかけに日本でも爆発的に知られるようになった。

放送当時は講談社や偕成社などから翻訳版が刊行され、テレビ放映のクレジットに「原作:トーベ・ヤンソン」と明記されたことで、“北欧文学”という言葉を多くの子どもたちに印象づけた。

さらに、アニメ化を機に「アニメ絵柄版ムーミン絵本」や「ムーミン・フィルムコミック」も発売され、画面構成をそのまま書籍化したものとして人気を集めた。

90年代には、原作・アニメ・グッズ文化を総合的に紹介するムック本『ムーミンの世界』や『カルピスまんが劇場大全』が出版され、貴重な制作資料や絵コンテ、スタッフインタビューなども収録された。

特に「虫プロダクションによるアニメ制作の舞台裏」を記録した章では、キャラクターの表情設計や色指定の方針など、当時のアニメ制作現場の息づかいが伝わると高く評価された。

また、21世紀以降は「ムーミンバレーパーク」や「ムーミン美術館(タンペレ)」との連動で、展覧会図録や公式ビジュアルブックが刊行され、国内外のファンを再び熱狂させた。

アニメがきっかけで原作小説に触れた読者も多く、「映像から文学へ」という逆の流れを作り出した数少ないアニメ作品のひとつといえる。

音楽関連 ― 名曲「ねえ!ムーミン」と懐かしのEPレコード

音楽面では、主題歌「ねえ!ムーミン」が今なお語り継がれるほどの名曲として知られている。

井上ひさし作詞・藤田淑子歌唱によるこの曲は、オープニングの軽快なテンポとやさしいメロディが印象的で、放送当時は子どもたちの合唱にも使われた。

EP盤(ドーナツ盤)はコロムビアレコードより発売され、ジャケットにはムーミンとノンノンが手をつないで花畑を歩く絵が描かれていた。

エンディング曲は時期によって変化しており、「ムーミンはきのう」や「ちいさなミイ」など、各キャラクターを主題にした多彩な楽曲が制作された。

当時のアナログレコードは現在でもコレクターズアイテムとして人気があり、帯付き・歌詞カード付きの完品は1万円を超えることも珍しくない。

その後、2000年代に入り「ムーミン ソングコレクション」としてCDアルバム化され、オリジナル音源のデジタルリマスター版が登場。さらに近年ではSpotifyやApple Musicでも配信され、世代を超えて聴かれている。

特にスナフキンの「スナフキンの歌」や、冬のエピソードで流れる「ムーミン谷のうた」は、“静かな癒しソング”として再評価され、ヒーリングミュージックのプレイリストにも登場している。

ホビー・フィギュア関連 ― 愛らしい造形とコレクション文化

ムーミン関連のフィギュアや玩具展開は、1970年代後半から始まった。

初期はバンダイやタカトクトイスが手がけたソフビ人形が中心で、手のひらサイズのムーミン・ミイ・スナフキン・ノンノンなどがセット販売されていた。

PVC素材の柔らかい手触りと、当時の塗装技術による素朴な色合いが今では“昭和レトログッズ”として高値で取引されている。

2000年代以降になると、ガシャポンシリーズ「ムーミンフィギュアコレクション」が登場し、細部まで丁寧に作り込まれた造形で再び注目を浴びた。

ミニチュアの「ムーミンハウス」や「ティーパーティーセット」などのジオラマ系グッズも展開され、コレクター層だけでなくインテリア愛好家にも人気を拡大。

北欧雑貨のブームと相まって、キャラクターのぬいぐるみ、クッション、陶器製のフィギュアも数多く製品化されている。

特に2010年代以降の「ムーミンショップ」限定グッズは人気が高く、木製マスコットや手作り陶器人形など、一点ごとに温かみのあるアイテムが登場。

アニメの表情デザインをもとにした“第2作版ムーミン”シリーズも限定販売され、マニアの間では初代デザインとの差異を楽しむコレクション文化が形成されている。

日用品・文房具・生活雑貨 ― “日常にムーミン”の広がり

ムーミン関連の文房具・日用品は、アニメ放送当時からすでに学校生活に浸透していた。

1970年代の小学生向けグッズとしては、キャラクター鉛筆・ノート・下敷き・カンペンケース・ランチボックスなどが次々と登場。

中でも「ノンノンのイラスト入り筆箱」や「ミイのシールブック」は女の子たちに大人気だった。

現在では、北欧風のデザインブランドとコラボした高品質アイテムが数多く発売されている。

マグカップ、ティータオル、エプロン、ブランケットなどの家庭用品は、“見るだけで心が和む”としてギフト需要も高い。

特に、ムーミンママの刺繍入りティーポットカバーや、スナフキン柄の保温ボトルなどはSNSでも人気で、実用性とデザイン性を兼ね備えたグッズとして幅広い層に愛用されている。

ゲーム・ボードゲーム関連 ― 懐かしの“すごろくムーミン”

1970年代当時、ムーミンを題材としたボードゲームが複数のメーカーから発売された。

すごろく形式の「ムーミン谷冒険ゲーム」は、色鮮やかなボードにキャラクターのマスが描かれ、サイコロを振りながら谷を旅するという内容。

途中には“モランに出会う”や“スナフキンに助けられる”などのイベントが用意され、子どもたちの想像力を刺激した。

また、海外版ではカードゲーム「Moomin Memo」なども発売され、近年ではSwitchやスマートフォン向けアプリとしてリメイクも登場している。

レトロな玩具としての価値も高く、当時のすごろくやカードセットは今やヴィンテージコレクターの宝物だ。

食品・コラボ商品 ― 味覚で楽しむムーミン

1970年代から「カルピスまんが劇場」の一環として放送されていたこともあり、カルピス社とのコラボ菓子やドリンクが多数登場した。

ムーミンのイラスト入りキャンディ缶や、グミ・チョコスナックなどが人気を博し、食卓でもムーミンが親しまれた。

現代では、北欧のイメージを活かした紅茶・クッキー・チョコレートなどが輸入ブランドとのコラボで展開され、パッケージデザインもアートとして高く評価されている。

総評 ― 半世紀を越えて広がる“ムーミン文化”

『ムーミン(第2作)』を中心に展開された商品群は、単なるアニメグッズを超えた“文化現象”となった。

映像、音楽、書籍、生活雑貨――どのジャンルにも共通しているのは、“優しさと温もり”というテーマである。

それらのグッズを手に取ると、どこか懐かしい気持ちと安心感が湧いてくる。

半世紀を経た今も、ムーミンは世代を超えて愛される存在であり、グッズ展開そのものが「優しい時間を共有する文化」になっている。

アニメの世界観がそのまま日常に溶け込む――それが、『ムーミン(第2作)』が残した最大の贈り物だといえるだろう。

■ オークション・フリマなどの中古市場

映像ソフト市場 ― 希少化するVHSとプレミア化するDVD-BOX

『ムーミン(第2作)』の映像商品は、長年にわたりコレクター市場で高い人気を維持している。

まず注目されるのが、1980年代後半から1990年代にかけて発売されたVHSシリーズだ。

当時のVHSはセル版・レンタル版の両方が存在し、ジャケットデザインも時期によって異なる。初期盤では水彩画風の柔らかいタッチのイラストが使われ、後期には北欧デザインを意識した幾何学模様の装丁に変更された。

中古市場では、状態の良いVHSは1本あたり2,000~4,000円前後で取引されている。

特に初期巻・最終巻は流通量が少なく、セット販売では1万円を超えることも珍しくない。

帯付き・ラベル退色なしの“美品”はコレクターの間で争奪戦となることもあり、未開封品が出品された際には即日落札されることもある。

2000年代に登場したDVD-BOXはさらに高値で取引されている。

初回限定版には「絵コンテ集」や「ノンテロップOP/ED映像」などの特典が付属し、これらが揃った完品は15,000~25,000円前後で落札される傾向にある。

特にブックレット付きのものや、外箱の色褪せが少ない品はプレミア化しており、マニア層が価格を押し上げている。

また、Blu-ray BOX(リマスター版)はまだ市場数が限られているが、発売当初から人気が高く、現在も定価を上回る価格での取引が続いている。

書籍・ムック・雑誌類 ― “カルピスまんが劇場”の記録が高評価

書籍関連の中古市場では、放送当時の絵本版・アニメコミックス・制作資料本が根強い人気を保っている。

特に1970年代に刊行された「テレビえほん」シリーズのムーミン特集号は希少で、オークションでは3,000円前後の値をつける。

また、アニメ化を記念して発行された『ムーミン アニメストーリーブック』(偕成社刊)は、全ページにアニメのスチル写真が掲載されており、現在では状態次第で5,000円を超えることもある。

1980~90年代に刊行されたムック本『アニメージュ特別編集:ムーミン大全集』や『カルピスまんが劇場の時代』なども人気が高い。

特に後者は、当時の制作体制やスポンサー戦略を分析した資料的価値の高い書籍として、アニメ研究者やコレクターの間で評価が高い。

帯付き初版は1万円近くで落札されるケースもあり、学術的視点からも“資料価値のある一冊”とされている。

また、アニメ雑誌『OUT』『アニメディア』『月刊テレビランド』に掲載されたムーミン関連記事やポスター付き号も高値がつく傾向にある。

特に「カルピスまんが劇場特集号(1972年6月号)」は、市場にほとんど出回らない幻の品であり、状態が良い場合には15,000円を超えることもある。

音楽関連 ― レコード・EP盤のノスタルジー価値

音楽商品では、コロムビアレコードから発売されたEP盤(ドーナツ盤)「ねえ!ムーミン」が中古市場の定番アイテムとなっている。

状態により価格は大きく異なるが、ジャケット・帯・歌詞カードが揃った完品は3,000~6,000円前後で取引される。

さらに、後期に発売されたエンディングテーマ「ムーミンはきのう」や「ちいさなミイ」のシングル盤も人気で、こちらは相場4,000円台。

増山江威子、堀絢子、広川太一郎といった声優が歌唱している点も、声優ファンからの需要を支えている。

また、LPアルバム「ムーミンのうた」はジャケットの北欧調デザインが人気で、アート目的で購入するコレクターも多い。

盤の反りやノイズの少ない美品は1万円を超えるプレミア価格になることもある。

近年はアナログレコードブームの影響で再評価が進み、SNSで「昭和の音の温かみがある」として再生動画が拡散されることも増えている。

ホビー・おもちゃ ― ソフビ・ぬいぐるみ・ガチャの人気再燃

1970年代のムーミン関連玩具は、現在では“昭和レトロコレクション”として極めて高値で取引されている。

特にバンダイ製のソフビ人形(全5種セット)は、箱付き未使用品なら20,000円以上で落札されることもある。

PVC素材の変色が少なく、塗装剥がれのない状態が保たれているものは稀少で、マニアの間で“幻の初版”として知られている。

また、カプセルトイ「ムーミンマスコットフィギュア」シリーズ(2000年代)は、全6種コンプリートで4,000~6,000円前後。

近年では再販や復刻版も出ているが、当時品はパッケージのデザインが異なるため識別可能であり、コレクターが好んで入札する。

ぬいぐるみに関しては、昭和期のフェルト生地製ムーミンが特に人気で、希少な“スナフキンぬいぐるみ”は状態良好なら10,000円を超えることもある。

また、近年の「ムーミンショップ」限定ぬいぐるみも、完売後に高騰する傾向があり、限定カラー版は発売価格の2~3倍で取引されることもある。

ゲーム・ボードゲーム関連 ― 子ども時代の記憶を呼び戻す玩具たち

1970年代に発売された「ムーミン谷すごろく」や「ムーミン一家の冒険ゲーム」も、現在ではレトロ玩具コレクションとして人気が高い。

ボード、駒、サイコロ、説明書がすべて揃った完品は5,000~8,000円前後。

特にキャラクターの駒が立体成型になっている後期版はコレクター需要が高く、状態次第では1万円以上の落札も確認されている。

また、食玩の付録として登場した「ミニカードゲーム」や「ムーミン・パズル」なども注目されており、未開封品は1,000円前後ながら安定した需要がある。

近年では、復刻すごろく版がムーミンバレーパーク限定で販売され、その限定版がフリマアプリで倍額近くに高騰するなど、“懐かしさ+限定性”の組み合わせが高値取引を支えている。

文房具・日用品 ― “昭和キャラ文具”のプレミア化

1970年代当時のキャラクター文具も、近年のレトロブームで注目を集めている。

特にサンスター文具が発売した「ムーミンノート」や「下敷き」「消しゴム」「カンペンケース」は、当時のままのパッケージで保存されていれば3,000~5,000円台。

人気が集中しているのは、ピンク色のノンノン下敷きや、青ベースのスナフキン柄ペンケースなど、時代特有の色味があるアイテムだ。

また、昭和後期に登場した「ムーミン消しゴム付きチョコ」や「シールつきガム」などの食玩関連商品も希少で、外箱付き未開封品は5,000円前後で取引される。

ノスタルジーを求めるコレクターだけでなく、昭和雑貨を扱うカフェやギャラリーの装飾目的での購入も増えており、“アート的価値”が新たに加わっている。

市場動向とファン層の広がり

オークション市場では、ムーミン関連商品の価格は年々上昇傾向にある。

その背景には、単なる懐古趣味ではなく“北欧文化の象徴”としての再評価がある。

特に若い世代のコレクターは、レトロなデザインやアナログ感を魅力として受け止め、VHSやレコードを“インテリアとして飾る”スタイルを楽しんでいる。

フリマアプリ(メルカリ・ラクマなど)でも取引は活発で、出品後数時間で売れるケースが多い。

出品者は主に昭和世代の家庭に眠っていたグッズを整理する層、購入者は20~30代の若年層という構図が定着している。

また、SNSでの「#ムーミン昭和グッズ」投稿が人気を呼び、写真共有文化が中古市場の活性化をさらに後押ししている。

まとめ ― “思い出を売り買いする”ではなく“記憶を受け継ぐ”市場

『ムーミン(第2作)』の中古市場は、単なる商品の売買にとどまらない。

そこには“思い出を受け継ぐ文化”がある。

VHSを再生して子どもと一緒に観る親、古い絵本を額装して部屋に飾る若者、EPレコードを流して懐かしむ年配者――それぞれが、ムーミン谷の優しさを自分の生活に取り戻しているのだ。

中古市場の人気は、その作品が時代を超えて生き続けている証拠でもある。

ムーミンは単なるキャラクターではなく、「静かな幸福を思い出させる存在」として、今も人々の手の中で輝いている。

オークション会場やネット上で取引される一つ一つのアイテムが、かつてのテレビ放送の余韻を今に伝えている――それこそが、『ムーミン(第2作)』が50年を経てもなお愛される理由である。

■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【ふるさと納税】ARABIA ムーミンバレーパーク 限定 マグ2023[52210855] 食器 マグカップ キッチン雑貨 雑貨 キャラクター かわいい ム..

評価 4.67

評価 4.67【福袋】西川 暖か羽毛福袋 羽毛布団 シングル 3点セット 再生 グースダウン90% ホワイトダウン93% ダウン85% あったか 選べる 毛布..

評価 4.73

評価 4.73【SALE/30%OFF】累計販売枚数120万枚 MOOMIN * une nana cool 364 レース ノンワイヤーブラ une nana cool ウンナナクール インナー・..

【SALE】ムーミンABC ボウル15cm(アラビア/ARABIA)

評価 5

評価 5ムーミン もちはぐ 抱きまくら にぎにぎクッション MOOMIN もちもち モチハグ ぬいぐるみ リトルミイ スナフキン ニョロニョロ むーみ..

評価 4.94

評価 4.94(選べるセット) カシオ KL-SP100-MM ムーミンモデル イーマ i-ma ネームランド CASIO ムーミン ラベルライター

評価 4.93

評価 4.93【ムーミン】旅行 トラベル レジャー 公園 バッグ ママ ショルダーバッグ 斜め掛け レディース 夏 撥水 通勤 軽量 軽い マザーズバッグ..

評価 4.67

評価 4.67オーダーカーテン サンゲツ【KOBANA SC7493-7494】 防炎 洗える 非遮光(採光) カラー 2色 / カーテン オーダー オーダーメイド ドレー..

【SALE/20%OFF】【ムーミン】 MOOMIN * une nana cool 364 総レース une nana cool ウンナナクール インナー・ルームウェア ショーツ ..

【MOOMIN ムーミン】×【Amour アムール】ネルプリント レディース パジャマ インドネシア製 東海染工 Sサイズあり

評価 4

評価 4![【ふるさと納税】MOOMIN(ムーミン) ファブリックフレーム Mサイズ(森のパーティ)[52210386] キャラクター インテリア 絵画 お届け:..](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/f112097-hanno/cabinet/d_202007/52210386_01_web_s.jpg?_ex=128x128)

![【ふるさと納税】ARABIA ムーミンバレーパーク 限定 マグ2023[52210855] 食器 マグカップ キッチン雑貨 雑貨 キャラクター かわいい ム..](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/f112097-hanno/cabinet/d_202303/52210855_01_web_s.jpg?_ex=128x128)