【原作】:武論尊、原哲夫

【アニメの放送期間】:1984年10月11日~1987年3月5日

【放送話数】:全109話

【放送局】:フジテレビ系列

【関連会社】:東映、東映化学、タバック

■ 概要

● 作品が生まれた背景と「テレビアニメ版」の立ち位置

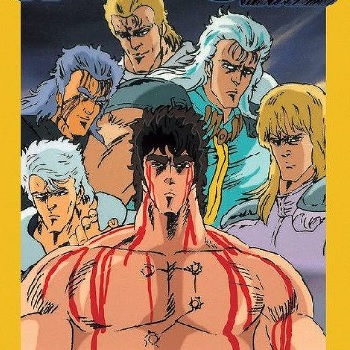

1984年10月11日から1987年3月5日までフジテレビ系列で放送されたテレビアニメ『北斗の拳』は、当時の少年向け作品としては異色の“荒廃した未来”を正面から描き、強烈なドラマ性と過剰なまでの決闘美学で一気に視聴者を巻き込んだシリーズである。原作漫画の熱量を核にしつつ、テレビという毎週のリズムに合わせて「物語の山場」「キャラクターの見せ場」「次回への引き」を積み上げ、連続アクション活劇としての快感を最大化した点が大きい。核戦争後の世界という設定は、単に暗い舞台装置ではなく、“秩序が壊れた時に人は何を拠り所にするのか”という問いを常に画面の端に置くための仕掛けになっている。善悪が見えやすい悪党たちが跋扈し、弱者が蹂躙される状況が繰り返し描かれるのは、主人公の一撃が「救い」に見えるよう構造化されているからだ。つまり本作は、痛快さと陰惨さが同居する世界をあえて提示し、その上で“救済者”が現れる物語を成立させた、極めて計算されたエンターテインメントでもある。

● 舞台設定の骨格:荒野と暴力の世界が生むドラマ

物語の舞台は文明が瓦解した世紀末の地上で、水や食料、燃料といった生存資源が力の象徴へと変質している。国家や法のような抽象的な枠組みは機能不全に陥り、人々は目の前の暴力に屈するか、あるいは小さな共同体を作って守り合うしかない。その一方で、強者もまた“支配し続けなければ明日がない”不安を抱え、力が力を呼ぶ連鎖の中でさらに苛烈になっていく。ここに現れるのが、一子相伝の暗殺拳「北斗神拳」の伝承者・ケンシロウである。彼は腕力で世界を塗り替える怪物ではなく、技術と精神性を両輪にした“拳の継承者”として描かれ、戦うほどに孤独と責任を背負っていく。荒野をさまよう旅の形式は、各地で起きる悲劇を短編として切り取りながら、やがて大きな宿命の対決へと合流させるための装置であり、放送話数を重ねるほど世界の地図が広がり、同時に主人公の「戦う理由」が濃くなる。

● ケンシロウ像:冷酷さと慈悲が同じ拳に宿る

ケンシロウは、優しさだけでは生き残れない時代において、優しさを捨てきれない人物として立っている。敵に対しては容赦なく、むしろ徹底的に制裁を加えるが、その行為は暴力の快楽ではなく、弱者が再び踏みにじられないための“終止符”として演出されることが多い。彼の強さは、単に勝つための力ではなく、誰かの悲鳴を止めるための力だ。だからこそ、視聴者はケンシロウの一撃に喝采しながらも、同時に彼が背負う喪失や孤独を見てしまう。旅の途上で出会う子どもたち(リンやバット)との関係は、この二面性を際立たせる重要な軸で、彼らの存在があることで、ケンシロウは“復讐者”だけに閉じない。守るべきものが目の前に現れるほど、彼の拳は鋭くなるのに、心はさらに痛む――この矛盾が、単純な勧善懲悪に終わらない厚みを生んでいる。

● 強敵たちが物語を押し上げる:宿命の連鎖としての拳法世界

『北斗の拳』の大きな魅力は、主人公だけが強いのではなく、敵味方を問わず“背負っているものが重い”キャラクターが次々に登場し、その人生が拳の交差点でぶつかるところにある。南斗聖拳の使い手たち、かつて同門だった兄弟子たち、そして覇道を掲げる拳王――それぞれが信念や過去の痛みを武器に変え、戦いは単なる勝負ではなく“生き方の衝突”として描かれる。さらに本作は、強敵の存在が主人公の成長を促すだけでなく、視聴者の感情を揺さぶる“喪失の物語”として機能している点が特徴的だ。勝利が必ずしも幸福に直結せず、救えた命と救えなかった命が同じ重さで残り続ける。その積み重ねが、後半へ進むほどにケンシロウを英雄ではなく“最後の人間らしさを守る戦士”へと変えていく。

● テレビ放送としての工夫:過激さを「演出」に置き換える技術

原作の苛烈さをそのまま映像に置くことが難しいテレビの枠の中で、アニメ版は“直接的な残酷表現を弱めながら、衝撃は減らさない”方向へ工夫を重ねた。具体的には、光や影、反転、シルエット化など、画面処理でインパクトを保ちつつ生々しさを遠ざける方法が取られ、誇張表現の強調によってリアルな痛みよりも“様式美”へ寄せている。敵が異様に大きく見えたり、身体表現が現実離れした方向へ振られたりするのも、ただの誇張ではなく、作品世界の「暴力が神話化する感覚」を視覚的に統一するための手段だったと言える。結果として、視聴者は怖さより先に“伝説の拳が悪を裁く瞬間”の爽快感を受け取り、同時に、次はどんな強敵が現れるのかという期待で週をまたいでいく。

● 章立てと長期シリーズの設計:出会いと別れを積み重ねる構成

放送期間の長さは、単に話数が多いというだけでなく、物語の区切りを明確に作りやすいという強みにつながった。序盤は世界観と主人公の動機を叩き込み、中盤で仲間や宿敵を配置して感情の厚みを増し、後半で最大の対決へと収束させる。こうした流れの中で、各エピソードは「街を救う」「悪党を倒す」といった一話完結の手触りを持ちながら、重要人物の登場や因縁の回収によって長い線でつながっている。視聴者は毎週の快感を得ながら、気づけば“次の別れが怖い”という感情まで抱えさせられる。連続放送の強みは、こうした情緒の蓄積にあり、『北斗の拳』はそれを徹底して活用した。

● 言葉・間・予告が生む記憶:耳に残る熱量の演出

本作が強烈に記憶される理由は映像だけではない。台詞回しの独特の緊張感、沈黙の置き方、決め場面の“間”が、視聴者の身体感覚に食い込むよう設計されている。さらに次回予告のナレーションは、単なるあらすじ提示ではなく、作品そのもののテンションを増幅する装置として機能し、あの熱量が週の最後にもう一段ギアを上げてくる。予告が“次を見ないと損”という気持ちを作り、シリーズの連続性を支える柱になった。結果として、『北斗の拳』はストーリーやキャラクターだけでなく、視聴体験の全体――本編、音楽、予告、余韻まで含めて「一つの儀式」に近い熱狂を生み出したのである。

● 作品の広がり:世代を超える再評価の土台

放送当時に受け取られたのは、荒々しいアクションと圧倒的な強さの快感だけではない。愛や友情、救済、そして“強さとは何か”という問いが、激しい戦いの中に織り込まれていたからこそ、後年に見返した時に印象が変わる作品になった。子どもの頃は技の派手さや敵の強烈さに目が行き、大人になってからは別れの重さや、救いが届くまでの苦さが響いてくる。そうした多層性が、テレビアニメ版『北斗の拳』を単なる時代のヒット作に留めず、繰り返し語り直される“物語の器”へと押し上げている。シリーズの顔であるケンシロウは、最終戦争後の荒野を歩く孤独な男でありながら、同時に多くの人々の「こうあってほしい強さ」を背負った象徴でもある。だからこの作品は、荒廃を描きながらも、最後に残るのは不思議な希望――暴力の時代にも、誰かのために拳を振るう者がいるという希望――として、視聴者の中に生き続ける。

[anime-1]

■ あらすじ・ストーリー

● 199X年という“終わった世界”で始まる旅

物語の幕が上がるのは、文明が一度焼け落ちたあとに残った荒野だ。人々は国家や法律という大きな傘を失い、代わりに暴力と恐怖が生活の隅々まで染み込んでいる。水は貨幣になり、食料は支配の証になり、力のない者は奪われることを前提に生きなければならない。そんな世界で、北斗神拳の伝承者・ケンシロウは“守りたい未来”を奪われた痛みを胸に、荒野を歩く。彼の旅は、どこかへ辿り着くためというより、失われたものの重さを抱えたまま、それでも前へ進むための行進に近い。各地で起こる悲劇は大げさに見えて、実は「秩序が壊れた社会では何が起きるか」を容赦なく突きつける。そこでケンシロウの拳は、単なる勝負の道具ではなく、弱者が生き延びるための“最後の手段”として現れる。

● 七つの傷と奪われた人:復讐が主人公を形作る

ケンシロウには、かつての親友であり南斗聖拳の使い手でもあるシンによって刻まれた胸の傷がある。それは肉体の傷というだけでなく、彼の人生を二分する刻印でもある。愛する女性ユリアを奪われ、尊厳を踏みにじられ、そして“自分が何者であるか”まで揺さぶられた結果、彼は優しさだけで生きられない現実を受け入れざるを得なくなる。だが、復讐の炎だけで動くなら彼はただの破壊者で終わるはずだ。本作が巧いのは、ケンシロウの怒りが常に“他者の涙”と接続している点にある。彼が悪党を許さないのは、奪われた自分の過去だけでなく、いま目の前で奪われつつある誰かの明日を見過ごせないからだ。

● リンとバット:荒野に残された小さな希望

旅の途中で出会うリンとバットは、物語を単なる復讐劇から“救済の物語”へ変える鍵になる。子どもである彼らは、世紀末の残酷さに傷つきながらも、なお人を信じようとする力を持っている。ケンシロウにとって彼らは守るべき存在であると同時に、自分が人間であり続けるための支えでもある。リンのまっすぐな眼差しは、拳でしか語れない男に“言葉にならない良心”を思い出させ、バットの機転とずる賢さは、生きるための現実的な知恵を突きつける。三人の旅は家族のように温かいわけではない。むしろ危険と別れに満ちている。それでも、彼らが同じ道を歩くことで、荒野の物語に小さな光が差す。

● KINGとサザンクロス:シンとの再会が生む最初の大きな山

関東一帯を支配する勢力“KING”の存在は、荒野の恐怖が組織化するとどうなるかを示す象徴だ。住民は恐怖で口を閉ざし、抵抗は見せしめに潰され、希望は噂話にまで縮む。ケンシロウはその中心へ踏み込み、ついにシンと対峙する。ここで重要なのは、二人の戦いが「強い者同士の決闘」ではなく、同じ時代を生きたはずの男たちが“違う答え”に辿り着いた結果の衝突として描かれることだ。シンは力で世界を掌握し、愛を所有しようとする。ケンシロウは拳を持ちながら、愛を奪われた痛みを知っているからこそ、所有という形の救いを否定する。サザンクロスの物語は、荒野の序章にして、ケンシロウが「復讐者」から「救世主」と呼ばれ得る存在へ、少しだけ歩みを進める節目となる。

● 失ったはずのものが“物語”を動かし続ける

シンとの決着は一つの区切りでありながら、ケンシロウの旅を終わらせない。なぜなら、この世界では一つの勝利がすべてを癒やすことはないからだ。戦いの後に残るのは、救えた命の重みと、救えなかった命の痛みである。さらに、ケンシロウを取り巻く因縁は、彼自身の過去だけではなく、北斗神拳の継承という宿命からも伸びている。彼は一子相伝の技を受け継いだがゆえに、同門の者たちの嫉妬、野心、誤った愛情の矛先までも受け止める立場に置かれていく。ここから物語は、単発の悪党退治を超え、“拳の世界の系譜”が主人公を追い詰める方向へ加速する。

● レイ、マミヤ、南斗の男たち:仲間が増えるほど別れが深くなる

旅の途中で出会う南斗の使い手レイは、ケンシロウの物語に友情と哀しみの輪郭を与える人物だ。彼は冷静で誇り高い戦士でありながら、家族を奪われた痛みを抱えている。その痛みがあるからこそ、彼の優しさは荒野でいっそう際立つ。マミヤとの出会いは、暴力の時代に生きる女性の強さと傷を描き出し、男たちの決闘だけでは測れない“生活の戦場”を浮かび上がらせる。彼らとの旅はケンシロウを支えるが、同時に「守りたいものが増えるほど、失う恐怖も増える」という現実を突きつける。北斗と南斗が交差するたび、戦いは派手になる一方で、人の人生が折れていく音も大きくなる。このバランスが、物語を痛快さだけに留めず、胸に残る重さへ変えていく。

● 同門の影:ジャギ、そして“偽り”がもたらす怒り

ケンシロウにとってより根深い敵は、荒野の悪党だけではない。北斗神拳を学んだ同門の存在が、彼の旅に別種の苦さを運び込む。中でもジャギは、継承の座を巡る歪んだ執着の象徴であり、ケンシロウの名を騙ることで“救世主”という希望すら汚していく。ここで描かれるのは、力そのものよりも、力の使い方が世界を壊すという事実だ。ケンシロウが怒るのは、挑発されたからではない。自分が背負う北斗の名が、弱者を救う旗ではなく、弱者を脅す刃として使われることに耐えられないからだ。偽りのヒーローが横行する世界で、本物はより孤独になり、より厳しい選択を迫られる。

● カサンドラとトキ:救いが届かない痛みを知る章

監獄都市カサンドラのエピソードは、“暴力による支配”が極まった場所として提示される。そこでは人間が番号のように扱われ、希望は娯楽として踏みつけられる。ケンシロウはこの地で、かつて自分にとって道標であった存在――トキの消息へ近づく。トキは北斗神拳を医のために用い得た人格者として語られ、ケンシロウの理想の鏡のような人物だ。だからこそ、再会が甘い喜びだけで終わらないところに物語の残酷さがある。荒野は、善人にも平等に牙をむく。救いたい人が救えない、勝っても取り戻せない、そうした現実を突きつけることで、ケンシロウの強さは“万能の力”ではなく、“それでも立ち続ける意志”として再定義されていく。

● サウザーと聖帝の物語:信仰と孤独が暴力へ変わる瞬間

南斗の強敵サウザーが築く聖帝の支配は、単なる恐怖政治ではなく、歪んだ理想と信念が生む支配として描かれる。人々は恐れながらも、どこかで“強い秩序”にすがろうとしてしまう。その心理を利用し、巨大な象徴を打ち立てることで、支配は神話のように強化される。ケンシロウがこの章で対峙するのは、拳の強さだけではない。人間が抱える“信じたい気持ち”そのものだ。サウザーの背景には、愛を受け取れなかった孤独があり、それが「愛など不要」という結論に歪んでいく。ここでの決着は、単に敵を倒す爽快さ以上に、荒野が人の心をどこまでねじ曲げるかを見せ、ケンシロウが“愛と哀しみ”を背負う意味をさらに深く刻む。

● 拳王ラオウの登場:世界の終わりに“王”が必要なのか

物語が大きくうねり始めるのが、拳王ラオウの存在が前面に出てくる段階だ。ラオウは北斗神拳の長兄として圧倒的な威容を持ち、混乱した世界に終止符を打つという大義を掲げる。しかしその方法は、恐怖と力による統一であり、弱者の意思は置き去りになる。彼の思想は単純な悪ではない。終末の世界では、穏やかな話し合いが機能しないことを知っているからこそ、最短距離で秩序を作ろうとする。その合理性が恐ろしい。ケンシロウはラオウに対し、力だけで世界をまとめれば、世界は生き延びても人の心は死ぬと直感する。ここから二人の対立は、拳の勝敗を超えて「人が人として生きる秩序とは何か」という問いへ接続され、シリーズの背骨となっていく。

● ユリアを巡る真実と南斗五車星:守る戦いが宿命になる

物語が進むにつれ、ケンシロウの過去は終わった話ではなく、未来を左右する鍵として再び浮かび上がる。ユリアという存在は、ケンシロウの原点であり、ラオウの野望にとっても重要な象徴となる。彼女を巡る真実が明かされていく過程で、南斗五車星など“守護”のために生きる戦士たちが登場し、戦いの意味が「奪うため」から「守り抜くため」へと色合いを変えていく。守る戦いは、勝つだけでは終わらない。間に合わなかった後悔、守り切れなかった傷が残る。それでも立ち上がる者たちの姿が、ケンシロウの生き方をより孤高に、より人間的にしていく。

● 最終決戦へ:究極奥義が示す“心”の到達点

クライマックスへ向けて、ケンシロウは強さの階段を上っていくが、それは技の習得というより、痛みを引き受ける器を広げる過程として描かれる。多くの出会いと別れ、救えた命と救えなかった命、その全てが彼の中で折り重なり、やがて“絶望に呑まれないための境地”へ近づいていく。ラオウとの戦いは、拳のぶつかり合いであると同時に、二人の背負ってきた人生の総決算だ。覇道を選んだ者と、救いを捨てなかった者。どちらが正しいかではなく、どちらが人々の未来を照らすかが問われる。決着の後に残るのは、勝者の歓喜ではなく、終末の世界でなお愛を抱えたまま生きるという、静かな責任である。

● 物語が残す余韻:荒野の先にある“人間の証明”

『北斗の拳』のストーリーは、暴力が支配する世界を描きながら、最後に“人は暴力だけでは終わらない”という意志の物語として立ち上がる。ケンシロウは救世主と呼ばれながら、決して万能の神にはならない。むしろ傷だらけのまま歩き続ける。だからこそ、視聴者は彼に強さの理想だけでなく、痛みを抱えた人間の尊厳を見いだす。荒野の旅は、世界を救うという大きな言葉より先に、目の前の誰かを救うという小さな選択の連続でできている。その積み重ねが、最終的に“世紀末でも人は希望を語れる”という結論へつながる。物語の終点は、すべてが解決した楽園ではない。だが、だからこそケンシロウの歩みは伝説になる。終わった世界で、人間らしさを終わらせなかった――その証明として。

[anime-2]

■ 登場キャラクターについて

● ケンシロウ:沈黙の中に“救い”を背負う主人公像

ケンシロウという主人公は、強さの象徴であると同時に、弱さを知っている男として描かれる。核戦争後の荒野では、優しさは搾取されやすい。しかし彼は優しさを捨てきれない。その矛盾が、彼の言動を硬質にし、言葉よりも拳を選ばせる。彼は多くを語らないが、語らないことが“感情がない”ことを意味しない。むしろ喪失を抱えすぎて、言葉が追いつかないのだ。戦いの最中で見せる冷静さは、怒りや悲しみを感じないからではなく、感じた瞬間に自分が壊れてしまうことを知っているからこそ生まれる。視聴者は彼を最強の戦士として仰ぎながら、同時に“傷ついた人間”としても見てしまう。だからこそ、悪党を倒す一撃は単なる制裁ではなく、誰かの涙を止める儀式のように映る。ケンシロウの決め台詞や秘孔を突く所作が強烈に印象づくのは、技の派手さ以上に、その瞬間の彼が「弱者の代わりに怒っている」ことが伝わるからだ。

● リン:希望を言葉にできる少女が持つ芯の強さ

リンは荒野の残酷さを知りながら、なお人を信じる力を失わない存在として配置される。彼女の重要性は、可憐さや守られる役割に留まらない。むしろ彼女は、ケンシロウが抱えた痛みを“もう一度、人のために使える形”へ変えていく起点である。リンは泣き叫ぶだけの被害者ではなく、状況が絶望的でも声を上げ、誰かを動かす言葉を持っている。荒野では言葉は軽くなりがちだ。約束も正義も、すぐ踏みにじられる。それでもリンは「信じたい」と言い続け、その無防備さが、逆説的に最も強い武器になる。視聴者にとって彼女は、救済者を“救済者のまま”に留める存在でもある。リンがいることで、ケンシロウは単なる復讐者にならない。彼女の視線は、彼の拳に“何のために振るうのか”という意味を貼り付け続ける。

● バット:ずる賢さと優しさが同居する“生存者”のリアル

バットは、世紀末を生き延びるために必要な狡猾さを体現する少年だ。盗みや嘘、口先での立ち回りは、整った社会では悪徳だが、荒野では生存の技術になる。彼の存在は「正しさだけでは腹は満たせない」という現実を、物語に具体的に持ち込む。だが彼は冷酷な計算だけで動くわけではなく、仲間や弱者への情を確かに持つ。その二面性が、視聴者の心に引っかかる。バットはケンシロウの背中を追いながら、“強さ”の意味を少しずつ学んでいくが、彼が学ぶのは拳の技術ではない。困っている人を見て見ぬふりができない気持ち、恐怖に負けそうでも踏み出す勇気、そうした人間の基本を、荒野の現実と引き換えに覚えていく。視聴者の印象に残るのは、彼が時に口汚くても、根っこでは優しいからだ。世紀末の空気を吸って育った少年が、それでも善良さを保とうとする姿は、本作の希望の別の形である。

● シン:愛を“所有”に変えてしまった悲劇のライバル

シンは、ケンシロウの過去を最も深く抉る存在であり、同時に“同じ時代に生きた者の分岐点”を示すキャラクターでもある。彼は自らの力で秩序を作ることに執着し、愛する者を守るという言葉を、いつの間にか“奪って閉じ込める”方向へ歪めてしまう。荒野では弱さは死に直結するため、シンの選択は一見合理的にも見える。だが、合理性の裏には、愛されることへの渇きと恐怖がある。だから彼の強さはどこか脆い。支配が崩れた瞬間、彼の理想は彼自身を飲み込む。視聴者がシンに惹かれるのは、単なる悪役ではなく、失われた世界で心の拠り所を間違えた男として描かれているからだ。ケンシロウとの戦いは、技の勝負以上に「愛をどう扱うか」という価値観の衝突として記憶される。

● ジャギ:嫉妬と劣等感が“北斗の名”を汚す恐怖

ジャギは、北斗神拳の継承争いが生む歪みを最も露骨に背負った存在である。力を得たいという欲望だけでなく、選ばれなかった者の屈折が彼の行動を過激にする。彼はケンシロウを倒すために正々堂々と挑むのではなく、名を騙り、恐怖で人を支配し、北斗の印象そのものを汚していく。視聴者が彼に嫌悪感を抱くのは、暴力よりも“希望の看板を悪用する”姿勢にある。荒野で噂は命に直結する。救世主の名が悪党の道具として流通すれば、救いを信じた人々の心が二度殺される。ジャギの存在は、強さが正義を保証しないことを示し、ケンシロウが背負う“北斗の名の責任”を際立たせる。彼は卑劣だが、だからこそ物語に必要な影でもある。

● トキ:拳が“癒やし”へ向かい得た可能性を体現する男

トキは、北斗神拳のもう一つの未来を象徴する存在だ。技は人を殺すためだけではなく、人を救うためにも使える――その理想を自然に体現する人格者として描かれ、視聴者にとっても特別な存在感を放つ。荒野の世界では、善人は真っ先に潰されそうに見える。しかしトキは、優しさを弱さに変えず、むしろ優しさを“揺るがない強さ”へ昇華している。彼の運命が過酷であればあるほど、視聴者は「もし彼が無傷だったら」と考えてしまう。つまりトキは、ケンシロウが背負う戦いの宿命に対し、もう一つの答えを差し出す鏡なのだ。彼の存在があることで、ケンシロウの強さは単なる武力ではなく、心の選択として見えてくる。

● ラオウ:覇道のカリスマが示す“秩序”の暴力性

ラオウは、世紀末における“最も説得力のある支配者”として描かれる。混乱した世界で、多くの人は安定を求める。ラオウはその欲望を見抜き、恐怖でねじ伏せながらも「自分なら世界をまとめられる」という確信を持つ。彼が単なる悪役に見えないのは、目的が私利私欲だけではなく、“終わらない混沌を終わらせる”という大義を掲げているからだ。だが、その大義は人の自由や尊厳を踏みにじることでしか実現しない。視聴者はラオウの圧倒的な存在感に惹かれながら、同時に「この男が勝てば世界は静かになるが、人の心は死ぬのでは」と恐れる。彼は強さの極北であり、強さが行き着く冷酷さの象徴でもある。ケンシロウとの関係は、血縁や同門という枠を超え、世界観そのものの対立軸として刻まれる。

● レイ:美しさと哀しみを背負った“友情”の結晶

レイは、視聴者の心に強く残る“仲間”の代表格だ。彼は南斗の戦士としての誇りを持ち、立ち姿や戦い方に気品がある。その一方で、家族を奪われた痛みが彼の行動原理になっており、荒野の悲劇を背負う者としてケンシロウと共鳴する。レイの物語が特別なのは、彼が強さを誇示するためではなく、守りたいもののために剣のような拳を振るうからだ。彼が笑う場面には救いがあり、沈む場面には深い影がある。視聴者はレイの“格好良さ”に憧れつつ、彼が抱える哀しさに胸を締め付けられる。友情とは、同じ道を歩むことだけではなく、互いの痛みを理解し、時には別れを受け入れることでもある――レイはその残酷な定義を、身をもって体現する。

● サウザー:愛を拒み続けた男が作る“神話”の恐怖

サウザーは、圧倒的な強さ以上に、思想と演出で人々を支配する存在として際立つ。巨大な建造物や象徴的な儀式を用い、恐怖を“信仰”に変えるように支配を拡張する。その背景には、愛を受け取れなかった孤独があり、孤独が極まった結果「愛は弱さだ」という結論に到達してしまう。視聴者が感じる恐ろしさは、彼が嘘をついているのではなく、本気でそう信じている点にある。自分が傷つかないために愛を否定し、否定を証明するために世界を踏みにじる。サウザーの物語は、荒野が人の心をどれほど歪めるかを示し、ケンシロウの“愛を背負う強さ”と鮮烈に対比される。

● ユリア:荒野の物語を“愛”へ接続する中心点

ユリアは、単なるヒロインではなく、物語全体の感情の中心軸に置かれている。彼女は争いを止めるために自分を差し出すことすら選ぶ覚悟を持ち、ケンシロウの戦いに「守る理由」を与える。世紀末の世界では、個人の愛はしばしば弱点にされる。だが本作は、愛が弱点であると同時に、最も強い意志の源にもなることを描く。ユリアの存在が象徴的なのは、彼女が拳を振るわないにもかかわらず、多くの男たちの生き方を左右し、世界の構図を動かしてしまうからだ。視聴者は彼女を通して、暴力の物語の底に流れる“静かな願い”を見つける。

● 脇役・敵役たち:一話の悲劇が“世紀末”を立体化する

『北斗の拳』は主要キャラだけで回っていない。各地に現れる悪党、村の長、反抗する若者、守る者、諦めた者……そうした一話ごとの人物が、荒野の現実を積み上げていく。悪党は記号的に悪く描かれることも多いが、その記号性があるからこそ“救いの形”が見えやすくなる。一方で、敵にも哀しい過去や歪んだ信念が与えられる場合があり、視聴者は「この世界で違う道はあり得たのか」と考えさせられる。印象的なシーンが多いのは、強敵との決闘だけではなく、名もなき人々の涙や怒りが、ケンシロウの拳を動かす燃料になっているからだ。世紀末という舞台は、無数の小さな物語の集合体として成立しており、登場人物たちはその断片を担う“証言者”でもある。

[anime-3]

■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング

● 音楽が担った役割:荒野の“熱”と“哀しみ”を同時に運ぶエンジン

テレビアニメ版『北斗の拳』の音楽は、単に場面を盛り上げる付属物ではなく、作品の感情そのものを牽引する主役級のパーツとして機能している。荒廃した世界を描く以上、画面には乾いた風景や暴力の光景が並びやすいが、そこに音楽が入ることで“ただ荒んでいるだけの物語”にならず、むしろ希望や執念、愛や喪失といった心の温度が立ち上がる。特に本作は、戦いが激しくなるほど主人公の孤独が深まり、別れが積み重なるほど人の優しさが際立つ構造を持つ。その両極の感情を同時に成立させるには、映像の勢いだけでなく、耳から入る情報で心を揺らす必要がある。主題歌の強烈なフック、エンディングの余韻、劇伴の切り替えの巧さが揃うことで、視聴者は“拳の快感”と“泣きたくなる切なさ”を同じ30分の中で体験することになる。

● オープニング①:愛を叫ぶ熱量が“世紀末の正義”を定義する

初期オープニングとして印象が強いのは、荒野を切り裂くような勢いと、胸を突き上げるボーカルの圧で一気に作品へ引きずり込むタイプの楽曲である。序盤の世界観は、まず「この世界は過酷だ」という説明から入るのが普通だが、この曲は説明より先に“感情の答え”を鳴らしてしまう。つまり視聴者は、物語を理解するより先に「この主人公は、何かを取り戻すために戦う」という確信を持ってしまう。しかも、それが単なる勝利欲や復讐心ではなく、もっと根源的な“愛”の領域に接続されているのが大きい。世紀末を舞台にしながら、曲が提示するのは冷笑ではなく、真正面の熱血である。この熱さがアニメ版『北斗の拳』の入口を作り、木曜夜の放送枠で視聴者の心拍を一段上げる“儀式”になっていた。映像面でも、拳の構えや荒野の疾走感、敵の群れといったモチーフが、曲の勢いに合わせて記号化され、オープニングを見ただけで「ここから30分、戦いと覚悟を浴びる」という気分に切り替わる。視聴者の印象としては、サビに入る瞬間に身体が勝手に反応するような中毒性があり、後年にカラオケや番組特集で再会しても、当時の熱狂が即座に蘇るタイプの“記憶装置”になっている。

● オープニング②:生き残る者の孤独を映すクールな疾走感

物語が進み、戦いがより宿命的で重くなっていく段階で、オープニングの空気が変わるのは象徴的だ。後期オープニングは、前向きな熱量を保ちながらも、どこか乾いたスピード感と、孤独を抱えたまま走り続ける感触が強まる。ここで提示されるのは「愛を叫ぶ英雄」よりも、「何も終わらせられないまま、それでも進む生存者」の匂いである。視聴者は、主人公が積み上げてきた喪失を知っているからこそ、このクールさがより刺さる。戦いが激化すると、勝っても救えないことが増える。そうした物語の苦みを、曲が“格好良さ”の形で包み込み、視聴者が感情に溺れすぎないよう支えているようにも感じられる。音の質感も、80年代後半のバンドサウンドらしい硬さと疾走が前に出て、荒野の風や砂埃を連想させる。視聴者の感想としては、前期が“燃える”なら後期は“駆け抜ける”。同じ作品でも、主人公と世界の温度が変化していくのを、毎週オープニングの数十秒で体感できるのが強い。

● エンディング①:戦いの後に残る“静かな祈り”を歌う余韻

エンディングは、30分の激烈さをそのまま引きずるのではなく、心の落とし所を用意する役割を担う。本作の初期エンディングは、派手な決闘の直後に訪れる静けさを、情感豊かなメロディで受け止めるような設計になっている。戦いが終わっても、世界はすぐに良くならない。助けた人が笑う場面があっても、別れがある。そうした余韻を、曲が“やさしい悲しみ”としてまとめることで、視聴者はただ興奮するだけでなく、物語の哀しみを胸に残したまま次週を待つことになる。タイトルに象徴されるように、このエンディングは物語の中心にある“愛の不在”や“取り戻せないもの”を感じさせ、ケンシロウの孤独を視聴者の側へそっと渡す。視聴者の記憶では、エンディングに入った瞬間に肩の力が抜け、戦いの残像が“物語としての痛み”へ変換される感覚がある。つまり、戦闘の快感を情緒に変える装置として、非常に重要だった。

● エンディング②:涙を拭くのは“忘れるため”ではなく“生きるため”

後期エンディングになると、物語がより決定的な局面へ向かい、視聴者の感情も複雑になる。それに合わせて、エンディングのトーンも“慰め”だけで終わらず、もう一歩踏み込んだ「それでも前へ」という意志を帯びる。ここでの優しさは、単に泣かせるための切なさではなく、涙の意味を肯定する優しさだ。荒野の物語では、泣くことは弱さに見えるかもしれない。しかし、本作は泣いたあとに立つことこそが強さだと示していく。曲の雰囲気も、夜風のような冷たさと、胸の奥に残る温かさが同居し、視聴者は“今日の回で失われたもの”を抱えたまま、それでも明日を想像できる。このエンディングを聴くと、視聴者は「次回もまた傷つくかもしれない」と分かっていながら、「それでも見届けたい」という気持ちになる。エンディングが視聴継続の燃料になるという点で、非常に強い設計だ。

● 挿入歌・劇伴:拳の衝撃を“物語の温度”に変える裏の主役

主題歌が作品の顔なら、劇伴は作品の血液だ。『北斗の拳』の劇伴は、荒野の乾き、緊張の高まり、強敵登場の威圧、別れの静けさなど、場面ごとに温度を切り替える役割を徹底している。戦闘中の曲は、ただ速い・激しいだけではなく、打撃の重さや間合いの張り詰めを音の刻みで支え、視聴者に「今の一撃が危険だ」と理解させる。一方で、弱者が救われる場面や、仲間同士の短い安らぎの場面では、過剰に感動させるのではなく、ほんの少しだけ柔らかい旋律を差し込むことで“この世界にも人の温度が残っている”と示す。ここが大事で、明るすぎる音楽を使うと世界観が崩れるし、暗すぎると救済が成立しない。その綱渡りを、劇伴が絶妙に支える。視聴者は意識しないまま、音に導かれて感情を正しい場所へ運ばれている。だから見返したときに「この回は音が妙に胸に残る」と感じることが多い。

● キャラソン・イメージソング:人物の“内側”を補完する別視点

当時のアニメ文化として、主題歌や劇伴だけでなく、キャラクターや世界観を音楽で広げる企画が動きやすかった。本作も、作品の人気とともに、さまざまな形で“イメージ”を音にした展開が想像しやすい。キャラソンやイメージソングは、アニメ本編の尺では描き切れない人物の感情――例えば、強敵の孤独や、守る者の覚悟、主人公の言葉にしない祈り――を別角度から補完する役割を持つ。ケンシロウのように多くを語らない人物ほど、歌という形式で内面を覗けることに意味が生まれるし、ラオウのようなカリスマは、歌にした瞬間に“神話性”が増幅される。視聴者側の楽しみ方としても、作品を見終えた後に曲を聴くことで、戦いの余韻が別の形で続く。つまり、音楽が放送枠を超えて『北斗の拳』の世界を延長し、日常の中に世紀末の熱を持ち込む。作品が長く語られる背景には、こうした“生活に入り込む音”の力も大きい。

● 視聴者の受け止め方:熱唱できる強さと、ふと泣ける優しさの両立

視聴者の印象として語られやすいのは、オープニングの高揚感とエンディングの切なさが、極端なほど振り切れている点だ。前者は思わず声を出したくなる“闘う歌”で、後者は胸の奥に沈んでいく“抱きしめる歌”に近い。この落差があるから、1話見終えた満足度が高い。戦って終わりではなく、戦った結果の痛みまで受け止める余韻が残るからだ。さらに、主題歌は時代を超えて再生産されやすい。アニメ特集、ランキング番組、イベント、カラオケ、ネットの二次創作など、どの場に置いても“イントロだけで分かる”強度がある。これは単にメロディが有名というだけでなく、曲の中に作品の心臓部――愛、執念、孤独、希望――が圧縮されているからだ。だから視聴者は、曲を聴くだけでストーリーの断片や名場面を思い出し、結果として作品世界へ瞬時に戻っていける。音楽が“回想装置”として機能している点が、本作の強さを支えている。

● まとめ:拳が語る物語に、歌が“人間の声”を与えた

『北斗の拳』の音楽は、暴力的な世界を描く作品において、視聴者が感情を置く場所を用意し続けた。オープニングは戦いへ踏み込む勇気を与え、エンディングは戦いの後の傷を撫で、劇伴は場面の温度を繊細に制御し、イメージ曲は人物の内側を補う。これらが噛み合うことで、作品は単なる強さの物語ではなく、“強さの奥にある人間らしさ”の物語として記憶される。世紀末の荒野で響く歌は、拳よりも優しく、しかし拳と同じくらい強い。視聴者にとって、あの曲たちは「戦いを見届ける理由」を毎週更新し続ける、もう一人の語り手だったと言える。

[anime-4]

■ 声優について

● 声が“伝説”を作る:北斗の拳が声優演技で獲得した重み

テレビアニメ版『北斗の拳』が長く語られる理由の一つに、キャラクターの顔や技だけではなく、声が持つ圧倒的な説得力がある。世紀末という極端な舞台では、登場人物が口にする言葉が薄っぺらいと世界観が崩れてしまう。荒野での誓い、別れ際の言葉、敵に向ける断罪、仲間へのささやかな労り――それらは、台本の文字を読むだけでは成立しない“体温”を必要とする。本作の声優陣は、声そのものを武器として、人物の人生を背負わせる方向へ徹底している。だから視聴者は、ケンシロウの一言に安心し、ラオウの低い声に本能的な恐怖を覚え、レイの静かな口調に哀しみを感じる。アニメの芝居は誇張されがちだが、『北斗の拳』では誇張が“様式”として統一され、むしろそれが世界観の神話性を増幅する。結果として、声優の演技が作品のリアリティを担保しながら、同時に“伝説の物語”へ押し上げている。

● ケンシロウ役:寡黙さの中で感情を燃やす難役

ケンシロウという主人公は、泣き叫んで感情を説明するタイプではない。だからこそ声の芝居は難しい。叫びより沈黙、台詞より息遣い、怒号より低い断言――そうした要素で“内側の炎”を見せる必要がある。視聴者が強烈に記憶している決め台詞も、言葉自体が強いのではなく、声がそこに「確信」と「哀しみ」を同時に乗せているから刺さる。悪党を裁く時の声は冷たいのに、弱者と向き合う時には一瞬だけ温度が変わる。ほんの短い相槌や、呼びかけの声の柔らかさで、「この男は本当は優しいのだ」と伝えてしまう。そうした微細な変化が、ケンシロウを“無敵の拳”ではなく“傷ついた救世主”として成立させる。視聴者の感想でも、再視聴すると技の派手さ以上に、ケンシロウの声の落ち着きや、怒りを抑えた硬さが印象に残るという声が多い。静けさで圧を作れる演技こそ、本作の中心を支えた。

● ラオウ役:一言で空気を支配する“覇王”の声の設計

ラオウは、姿を見せた瞬間に場の空気を変える存在であり、その効果は声によって完成する。彼の台詞回しは、速さよりも重さが重要になる。短い言葉で相手を黙らせ、余韻で恐怖を残す。視聴者は、ラオウが喋るだけで「この場は彼のものだ」と感じる。それは単に低音だからではなく、言葉の区切り、息の置き方、語尾の落とし方が“絶対者のリズム”になっているからだ。覇道を語る時の声には確信があり、戦う時の声には喜びすら混じる。しかし、時折見せる静かなトーンには孤独が漂い、視聴者は「この男もまた、終末の世界で答えを探しているのだ」と気づかされる。悪役としての威圧と、宿命を背負った戦士としての悲哀を同居させるには、過剰な熱演ではなく、抑えた重厚さが必要で、そのバランスがラオウ像を決定づけた。

● トキ・アミバ:同じ声が生む“慈悲”と“偽り”の対比が面白い

トキとアミバのように、同一声優が対照的な人物を演じ分ける構造は、視聴者の印象に強く残る。トキは慈悲と品格を感じさせる声で、言葉の端々に“相手を責めない優しさ”がある。一方でアミバのような存在は、同じ音色の中に卑屈さや狡さ、自己陶酔を滑り込ませることで、人間の嫌な部分を浮かび上がらせる。視聴者は「声は似ているのに、ここまで印象が違うのか」と驚くことになる。これは声優の技量の見せ場であると同時に、物語のテーマにも沿っている。北斗神拳が“本物”と“偽物”を分ける世界である以上、声によって人物の真贋が伝わることは重要だ。トキの穏やかな声は希望の象徴になり、アミバのねじれた笑いは荒野の滑稽さと恐怖を同時に運ぶ。こうした演技の対比が、作品の濃度をさらに高める。

● シン役:冷酷さの奥に残る“かつての友情”を滲ませる

シンは単純な悪人ではなく、ケンシロウと同じ時代を生き、同じくらい深く傷ついた男として描かれる。その二面性を声で表現するには、冷酷な台詞をただ冷たく言うだけでは足りない。支配者として振る舞う時には高圧的な硬さが必要だが、ケンシロウと向き合う瞬間には、わずかな揺らぎや焦りが滲む。視聴者はそこに「この男は本当は弱いのかもしれない」と感じてしまう。シンの魅力は、強さと脆さが同居するところにあるが、それを成立させるのが声の温度差だ。平然と命令する声と、感情を抑えきれない声の落差が、人物像を立体化する。特に、ユリアを巡る場面では、愛が所有へ歪む危うさを、声が生々しく伝える。視聴者の感想でも、シンは「怖いのに嫌いになりきれない」と語られやすいが、その理由の一つは演技が“人間臭さ”を残している点にある。

● レイ役:美しさと哀しみを“声の透明感”で支える

レイは、戦士としての格好良さと、背負う哀しみが強く結びついた人物である。ここで重要になるのは、強さを荒々しく叫ぶのではなく、どこか繊細さを感じさせる声で“美学”を作ることだ。レイの台詞は、感情的に爆発するよりも、静かに刺さる言葉が多い。その静けさに透明感があると、視聴者は一層胸を締め付けられる。仲間と笑う時の柔らかさ、戦いの時の鋭さ、別れの時の儚さが、一人の声の中で滑らかに移り変わることで、レイの人生が短い時間でも強烈に刻まれる。視聴者がレイのエピソードを“泣ける話”として語るのは、出来事が悲しいからだけではなく、声が悲しみを“美しい形”に整えてしまうからだ。哀しさをただ暗くせず、誇りとして響かせる演技が、レイを特別な存在にしている。

● サウザー役:理屈ではなく“信仰”で人を支配する声の威力

サウザーは、恐怖政治の権力者というより、信念の怪物として現れる。彼の声が与える印象は、怒鳴り散らす暴君よりも、“絶対に正しいと信じている狂信者”の怖さに近い。声の張りは強いが、ただ荒々しいのではなく、言葉に芯が通っている。視聴者はその芯の強さに一瞬説得されそうになり、だからこそ恐ろしく感じる。愛を否定し、弱さを嘲る台詞は、単なる悪口ではなく、人生の結論として語られる。その重さが声に乗ると、サウザーの行動が単なる残虐ではなく、“歪んだ哲学”として立ち上がる。さらに、背景にある孤独が垣間見える瞬間に、声の温度が変わると、視聴者は「この男も救われなかったのだ」と理解してしまう。恐怖と哀しみの同居が、サウザーを忘れがたい強敵にしている。

● ジャギ役:卑劣さを突き抜けさせることで“嫌悪の快感”を作る

ジャギは、視聴者が遠慮なく憎めるタイプの敵として配置されることが多い。その役割を成立させるには、卑劣さや執念深さを中途半端に抑えず、むしろ突き抜けさせる必要がある。声の芝居は、見栄、虚勢、嫉妬、焦りが混ざり合い、聞いているだけで不快感が湧くように作られている。しかしその不快感があるからこそ、ケンシロウが裁く瞬間に視聴者はカタルシスを得る。ジャギの笑い声や罵声は、荒野の汚れの象徴であり、“北斗の名が汚される”ことへの怒りを視聴者にも共有させる。嫌われる演技を本気でやり切ることは難しいが、それを成立させることで、物語の正義がより鮮明になる。ジャギは嫌われ役でありながら、声優の技量が光る存在でもある。

● 次回予告ナレーション:番組の“締め”を奪い取るもう一人の名物

『北斗の拳』の語りで欠かせないのが次回予告のナレーションだ。本編の熱量を最後の数十秒でさらに盛り上げ、視聴者の心を「来週まで持ち越す」機械のように働く。予告は通常、内容の説明に終始しがちだが、本作ではナレーション自体がパフォーマンスになっている。テンションの上げ下げ、言葉の畳みかけ、妙に芝居がかった節回しなど、予告が作品の“外側”ではなく“内側”に入り込むような勢いを持つ。視聴者は、予告の声を聞くだけで「次回は大変なことが起きる」と感じ、興奮がもう一段階上がった状態で番組が終わる。これにより、エンディングで生まれた余韻と、予告で再点火される熱が同居し、感情の振れ幅が最大になる。週一放送の中で視聴者を離さないために、声の演出がどれだけ重要かを象徴する仕掛けだ。

● 視聴者の感想:声優の“濃さ”が作品の濃さと一致している

視聴者の受け止め方としてよく語られるのは、「台詞が耳に残る」「声だけで誰のシーンか分かる」「予告まで含めて北斗の拳」という感覚だ。これはキャラクター造形が強いこともあるが、声が役の“輪郭”を削り出しているからでもある。荒野の男たちは皆、どこか大げさで、どこか芝居がかっている。しかし、その誇張が作品の様式美として統一されているので、視聴者は違和感ではなく快感として受け取る。叫びは叫びとして格好良く、低音は低音として怖く、静かな声は静かな声として胸に刺さる。演技の方向性が作品の世界観と一致しているため、声がキャラの装飾ではなく、キャラの本体になっている。だからこそ、後年に別媒体で北斗の拳に触れても、まず思い出されるのが“声の記憶”になりやすい。

● まとめ:声優陣が作ったのは、ただの台詞ではなく“世紀末の息遣い”

『北斗の拳』の声優陣は、キャラクターの強さや悪辣さを表現するだけでなく、荒野を生きる人間の疲れ、怒り、希望を声の質感として届けた。主人公の寡黙さ、覇王の圧、慈悲の温度、卑劣さの毒、友情の透明感――それらが混ざり合うことで、作品は漫画的な誇張を保ちつつ、視聴者の心に“現実の感情”として残る。つまり声は、北斗の拳を単なるアクションから“人間ドラマ”へ押し上げた。技の派手さを覚えている人が、同じくらい台詞や語り口を覚えているのは、声がこの作品の血肉だったからに他ならない。

[anime-5]

■ 視聴者の感想

● “強すぎる主人公”なのに飽きない理由:毎回、勝利の裏に痛みが残る

『北斗の拳』を見た視聴者の感想でまず語られやすいのは、「とにかくケンシロウが強い」「悪党が吹き飛ぶのが痛快」という分かりやすい快感である。だが本作は、主人公が圧倒的であるにもかかわらず、単調になりにくい作りになっている。視聴者が飽きずに追いかけたのは、勝利が気持ちいいだけで終わらず、必ずと言っていいほど“勝った後に残るもの”が描かれるからだ。救えた村があっても、すでに失われた命は戻らない。悪党を倒しても、社会の仕組みが回復するわけではない。視聴者は毎回カタルシスを得ながら、同時に「この世界はまだ終わっていない」と感じる。その二重構造が、ただの強者無双ではなく、長く続く旅の物語として成立させた。特に後半へ進むほど、強敵との戦いは“技の優劣”より“背負っている宿命”の比重が大きくなり、視聴者の感情は単純な勝敗から離れていく。「勝ってほしい」のに「勝っても悲しい」という感覚が生まれ、そこに引き込まれる。

● 暴力描写の受け止め方:怖いのに見てしまう“様式美”としての衝撃

視聴者の意見には、暴力的な描写に対する驚きや戸惑いも多く含まれる。特に当時のゴールデン帯で、人体が破裂するようなイメージが連想される演出が毎週流れること自体が刺激的だった。しかし実際の受け止め方は「怖いから嫌だ」だけではなく、「怖いのに目が離せない」「むしろギャグみたいに誇張されていて印象が残る」といった複雑なものになりやすい。これは、残酷さが生々しいリアルではなく、光や影の処理、誇張されたリアクションなどによって“様式化”されていた影響が大きい。視聴者はショックを受けながらも、どこか漫画的・伝説的な誇張として飲み込み、結果として「世紀末の荒野ではこれくらい極端でないと正義が映えない」と納得してしまう。さらに、悪党側が徹底して理不尽であるほど、制裁が過激でも“必要悪”として受け止められやすい。だから感想には、「やりすぎだけどスカッとする」「今なら放送できるのか分からない」といった、当時と現代の感覚差を含む語りが生まれやすい。

● “名台詞”が日常に侵入する:真似したくなる決め台詞の中毒性

視聴者が語る印象として非常に大きいのが、決め台詞や断末魔の叫びが、番組の外へ飛び出して日常語になっていった点である。作品の台詞は、重いドラマの中にありながら、短く、切れ味が良く、真似しやすい。だから教室や職場で冗談として使われ、当人が作品を見ていなくても“言葉だけ知っている”現象が起きる。視聴者の感想には、「当時みんな真似してた」「意味も分からず口にしてたけど妙に気持ちよかった」といった、社会現象に近い記憶が混ざる。これは単に流行ったからではなく、言葉の形が“宣告”として完成していたからだ。悪党に対して発せられる断定は、視聴者の中の怒りや不満を代弁するように響き、だからこそ繰り返し口にしたくなる。名台詞が文化の一部になるほどの浸透力は、アニメの枠を超えた現象として語られ続けている。

● 強敵の存在が生む“推し”文化:主人公より敵が好きになる視聴者も多い

『北斗の拳』の感想で面白いのは、ケンシロウが主人公なのに、視聴者が強敵側に深く感情移入するケースが珍しくないことだ。ラオウ、レイ、サウザー、シンなど、敵・味方の境界を超えて「生き方が強烈」な人物が多く、彼らにはそれぞれの美学や傷がある。視聴者は単に強いから好きになるのではなく、「この人はこの世界でこう生きるしかなかったのかもしれない」という哀しさに惹かれる。感想としては、「あのキャラの最期で泣いた」「敵なのに格好良すぎる」「主人公より印象が残る回がある」と語られやすい。これは、強敵がただ倒されるための存在ではなく、主人公に“別の答え”を突きつける思想の担い手になっているからだ。視聴者は戦いの決着そのものより、「どの生き方が残るのか」を見届けたくなる。そうして強敵の数だけ“推し”が生まれ、世代を超えて語られる。

● 涙腺を壊すのは“死”ではなく“覚悟”:別れが美しく描かれる反応

視聴者の感想には、「こんな暴力的な作品なのに、泣く場面が多い」という驚きがよく混ざる。涙の原因は単純な悲劇ではなく、誰かが自分の役目を受け入れ、最後まで誇りを失わずに去っていく瞬間にある。戦いで命を落とすキャラが多い世界で、“死”が当たり前になりかけると、逆に「どう死ぬか」「何を残すか」の重みが際立つ。視聴者は、最期の瞬間に語られる言葉、沈黙の間、仲間の表情、音楽の入り方などに心を揺さぶられ、「あの回だけは忘れられない」と語るようになる。特に友情や師弟関係、守る者と守られる者の絆が描かれる回では、視聴者が“強さの定義”を揺さぶられる。拳で勝つことより、心で折れないことの方が強い――そう感じた時に涙が出る。だから本作は、泣ける作品としての側面も根強い。

● 子ども目線と大人目線で変わる評価:歳を取るほど刺さる要素が増える

当時リアルタイムで見ていた視聴者の回想では、子どもの頃は技や必殺演出、悪党を懲らしめる爽快さに夢中になり、大人になってから見返すと別の部分が刺さるという意見が多い。例えば、リンやバットの成長、弱者の共同体が壊される理不尽、力のある者が責任を負わされる過酷さ、そして「救いが追いつかない世界でどう生きるか」というテーマが、年齢を重ねるほど重く響く。視聴者は若い頃、ケンシロウを“最強のヒーロー”として見ていたのが、大人になると“守り続ける苦労を背負った男”として見るようになる。ラオウの覇道も、ただの悪ではなく“秩序への渇望”として理解できてしまい、単純に憎めなくなる。こうした再評価の余地があるため、『北斗の拳』は一度見て終わる作品ではなく、人生の段階ごとに印象が変わり続ける。

● ナレーションと次回予告への熱狂:本編外まで含めて“北斗体験”

視聴者の感想で独特なのは、「次回予告が本編並みに楽しみだった」「予告だけで笑えるし燃える」という声が非常に多い点だ。通常、予告は情報提供だが、本作では予告が“テンションの最終増幅装置”として機能していた。エンディングでしんみりした直後に、予告の声が一気に視聴者の心臓を掴み、次回への期待を爆発させる。この構造があるから、視聴者は毎週の放送を“30分の完結”ではなく、“来週へ続く熱狂”として体験する。感想としても「予告の口調を真似して遊んだ」「予告の声を聞くと北斗を見た気分になる」など、番組体験としての記憶が残りやすい。こうした本編外の名物がある作品は強く、視聴者の思い出の中で『北斗の拳』は“作品”というより“毎週のイベント”になっていたと言える。

● 社会現象としての記憶:視聴者同士の共通言語になった強度

『北斗の拳』を語る視聴者の多くは、作品そのものと同じくらい「周囲の反応」もセットで思い出す。学校での話題、兄弟でのごっこ遊び、友人同士での技の真似、雑誌や玩具売り場での盛り上がり、主題歌を口ずさむ空気。つまり、本作は個人の鑑賞体験を超えて、共同体の中で共有される文化になっていた。感想には「みんな見てた」「知らないと話に入れない」タイプの社会的圧力すら混ざることがあり、それだけ作品が広い層に浸透していた証拠でもある。さらに、後年になってもネットや番組特集で話題が再燃し、当時見ていた層が“懐かしさ”だけでなく“今見ても面白い”と再確認する流れが起こる。視聴者の記憶の中で『北斗の拳』は、時代の象徴として残り続けている。

● 賛否も含めた声:過激さ・引き延ばし・オリジナル展開への評価

もちろん、視聴者の感想は称賛だけではない。長期シリーズである以上、「話が長く感じる時期がある」「オリジナル展開でテンポが変わった」「残酷表現が強すぎる」といった意見も出やすい。特に、原作との違いやテレビ向けの調整に対しては、熱心なファンほど敏感になる。しかし興味深いのは、そうした不満が語られながらも、最終的に「それでも見てしまう」「何だかんだで印象に残る」という結論になりやすい点だ。つまり賛否があること自体が、作品が強い刺激と個性を持っていた証拠でもある。視聴者は“欠点”を含めて語り継ぎ、それが作品の伝説性をさらに強める。

● まとめ:視聴者が抱いたのは、爽快さと哀しさが同居する“忘れられない熱”

『北斗の拳』の視聴者感想を総合すると、最も特徴的なのは「スカッとするのに泣ける」「荒々しいのに優しい」「単純に強い話なのに人生を考える」という矛盾の共存である。暴力が支配する荒野を描きながら、人間らしさの最後の火種を描いたからこそ、視聴者は興奮と切なさを同時に持ち帰った。名台詞は遊びになり、強敵の生き様は憧れになり、別れは心の傷として残り、主題歌は記憶の扉を開く鍵になる。そうした多層的な体験が積み重なり、『北斗の拳』は「見たことがある作品」ではなく「人生のどこかに刺さっている作品」として語られ続ける。世紀末の荒野で鳴り響いたのは、拳の衝撃だけではない。視聴者の心の中に、熱と哀しみが混ざった独特の余韻が、長く残り続けたのである。

[anime-6]

■ 好きな場面

● “好き”の種類が一つじゃない:痛快・感動・恐怖が同居する名場面群

『北斗の拳』の好きな場面を語る視聴者は、同じ作品を見ていても「何が刺さったか」がかなり分かれやすい。理由は単純で、この作品は“拳で勝つ快感”だけを積み上げているのではなく、救済、別れ、誇り、恐怖、そして希望が、一本の線でつながりながらも毎回違う形で立ち上がるからだ。ある人にとっての名場面は、悪党が制裁される瞬間の爽快さであり、別の人にとっては、仲間が去る静けさや、守る者が覚悟を決める言葉になる。つまり本作の“好き”は、単なる派手さのランキングではなく、視聴者の人生観やその時の感情と結びついて記憶される。ここでは、視聴者がよく語りたくなる名場面の傾向を、いくつかのタイプに分けて肉付けしていく。

● 1:悪党が崩れる瞬間のカタルシス—“救い”が目に見える場面

多くの視聴者がまず挙げやすいのは、弱者を踏みにじってきた悪党が、ケンシロウの一撃によって形勢をひっくり返され、最後には自分の行いの報いを受ける一連の流れだ。好きな場面として語られるのは、技そのものの派手さより、「もう大丈夫だ」と感じる瞬間の安心感である。荒野では、守ってくれる存在がいない。だからこそ、ケンシロウが現れて状況が反転する瞬間は、視聴者にとって“正義が成立する”貴重な時間になる。特に、悪党が最初は優位に立って調子に乗り、弱者を嘲笑い、恐怖で支配しようとするほど、逆転の気持ちよさが増す。視聴者は怒りを溜めさせられ、その怒りが“技の決着”で一気に解放される。毎回似た構造なのに飽きにくいのは、悪党の卑劣さの種類が違い、救われる側の悲劇が毎回違うからだ。つまり、同じ「制裁」でも、その回の“救いの形”が変わるので、視聴者の感情も更新され続ける。

● 2:ケンシロウが“怒り”ではなく“哀しみ”で戦う瞬間

好きな場面として深く残るのは、ケンシロウが単なる怒りの制裁者ではなく、哀しみを抱えたまま戦う回だ。敵を倒すことが目的ではなく、「この悲劇を終わらせる」ことが目的になっている時、彼の表情や声のトーンが変わる。視聴者はその変化を敏感に感じ取り、ただのバトル以上の重さを受け取る。例えば、敵が完全な悪ではなく、歪んだ信念や過去の傷を抱えている場合、ケンシロウの勝利は爽快さより苦味が残る。勝っても救えないものがあると分かっているからだ。それでも拳を振るうのは、誰かの涙を止めるためであり、視聴者はそこに“強さの本質”を見いだす。「強いから勝つ」ではなく、「止めるために勝つ」。このニュアンスが滲む回は、後年見返した時により刺さりやすい。

● 3:レイ関連の名場面—友情が“言葉より先に伝わる”瞬間

好きな場面で頻繁に語られるのが、レイとケンシロウの関係が深まる瞬間、あるいはレイが自分の生き方を貫く瞬間だ。レイは、友情を言葉で説明するより、行動で示すタイプの戦士であり、その不器用さが視聴者の胸を打つ。二人が並んで戦うシーン、互いの背中を預けるシーン、あるいは決別ではなく“それぞれの道”として別れる場面など、視聴者はそこに男同士の信頼の美学を見る。レイのエピソードは、とりわけ“別れの美しさ”が強い。視聴者の感想には「あの回だけは泣いた」「レイの最期が忘れられない」というものが多く、好きな場面としての理由も「悲しいのに格好いい」という矛盾に集約されやすい。荒野で友情を保つのは難しい。だからこそ、友情が成立した瞬間が輝く。

● 4:サウザー戦の印象—強敵が“思想”で迫ってくる恐怖と切なさ

サウザーが絡む場面が好きだと言う視聴者は、「強さ」よりも「怖さ」を評価していることが多い。サウザーは単なる暴君ではなく、自分の思想を絶対視し、その思想を証明するために世界を踏みにじる。だから戦いは拳のぶつかり合いでありながら、同時に価値観の衝突でもある。視聴者が好きな場面として挙げやすいのは、ケンシロウが一方的に圧倒するのではなく、相手の論理と信念に押され、苦しむ構図が見えるところだ。主人公が苦しむほど、勝利の意味が重くなる。さらに、サウザーの背景が見えた瞬間、視聴者は恐怖と同時に切なさを感じてしまい、「敵なのに理解してしまう」という複雑な感情になる。その複雑さが好きな場面として残る。単に強敵を倒したという記憶ではなく、“人間が歪む過程”を見てしまった記憶になるからだ。

● 5:トキの存在が光る場面—拳が“癒やし”へ向かう可能性を感じる

トキが関わる場面を好きだと言う視聴者は、戦闘の派手さより“心の温度”に惹かれていることが多い。トキは荒野の世界で珍しいほど穏やかで、言葉が他者を傷つけない。その穏やかさが、逆に世紀末の残酷さを際立たせる。好きな場面として残りやすいのは、トキが誰かを救う瞬間や、ケンシロウと向き合う場面で“兄弟子としての慈悲”が溢れるところだ。視聴者はそこで、北斗神拳が殺すためだけの技ではないことを実感し、物語が持つ救済の可能性を受け取る。しかし同時に、トキの運命が過酷であるほど、「もし彼が無事だったら」という悔しさが残る。その悔しさ込みで、トキの場面は好きになりやすい。優しさがあるからこそ、世界の残酷さがより痛く見える。

● 6:ラオウ登場・拳王軍関連—“覇王の圧”が画面を支配する瞬間

ラオウが絡むシーンを好きだという視聴者は、恐怖と興奮を同時に味わっている。彼が登場すると、画面の空気が変わる。敵味方の会話が止まり、周囲が縮むような圧が生まれる。視聴者が好きな場面として挙げるのは、ラオウが何か特別な技を使う瞬間だけではなく、ただ歩くだけ、ただ一言発するだけで場を掌握する瞬間だ。そこに“絶対者”としての説得力がある。さらに、ラオウが掲げる大義が完全な悪ではないため、視聴者は単純に憎めない。だから好きな場面も「怖いのに格好いい」「悪役なのにカリスマがすごい」という形になりやすい。覇王が立つだけで物語のスケールが一段上がる、その感覚が忘れられない。

● 7:リンとバットの成長—荒野の中で“人間らしさ”が保たれる瞬間

好きな場面として、派手な戦いではなくリンやバットの言葉や行動を挙げる視聴者も多い。特に、彼らが恐怖に震えながらも誰かのために動く場面、あるいは絶望的な状況で声を上げる場面は、視聴者の心に刺さる。ケンシロウが強いのは当然としても、子どもが“強くならざるを得ない”世界は残酷だ。その残酷さの中で、彼らが人を信じ、誰かを助け、笑う瞬間があると、視聴者は救われる。好きな場面として残るのは、「この作品は暴力だけではない」と確信できる瞬間だからだ。彼らの成長は、ケンシロウの旅が無意味ではないことの証明にもなり、視聴者の希望の受け皿になる。

● 8:無名の人々のドラマ—一話の端にある小さな光が忘れられない

『北斗の拳』は強敵との決闘が目立つ一方で、各地の村人や弱者の小さなドラマが強く記憶に残ることも多い。視聴者が好きな場面として語るのは、「最後に村の子どもが笑った」「絶望していた大人が一歩踏み出した」といった、ささやかな変化である。荒野での変化は大げさでなくていい。むしろ小さいからこそリアルに感じる。ケンシロウが去った後に残るのは、拳の衝撃ではなく、救われた者の“生きよう”という気持ちだ。視聴者はそこに、英雄譚の本質――英雄が世界を作り替えるのではなく、人々が生きる理由を取り戻す――を感じ、好きな場面として胸に残す。

● 9:音楽と間が作る名シーン—“セリフが少ないのに泣ける”瞬間

好きな場面の語りでよく出るのが、「あの回、あまり喋らないのに泣けた」というタイプの記憶だ。これは本作の演出が、言葉ではなく“間”や“音”で感情を作ることがあるためだ。例えば、夕焼けの荒野、風の音、静かな旋律、キャラの横顔――そうした要素が積み重なると、視聴者は台詞を聞かなくても感情を理解してしまう。戦いの派手さが強い作品だからこそ、静かな場面が際立つ。静けさがあると、次に来る戦いの重さも増すし、別れの痛みも増す。視聴者は“静かに刺さる回”を好きな場面として語りやすく、そこに作品の奥行きを見いだす。

● まとめ:好きな場面は“技”だけではなく“生き方”に集約される

『北斗の拳』の好きな場面は、必殺技の瞬間や決め台詞の瞬間だけに収まらない。悪党が裁かれて安心する瞬間、友情が成立する瞬間、敵の孤独が見えてしまう瞬間、子どもが希望を口にする瞬間、静けさの中で別れを受け入れる瞬間――そうした“生き方の断面”が、視聴者の記憶に残る。だから本作の名場面は、人によって違って当然で、違うからこそ語り合う価値がある。世紀末の荒野は過酷だが、その過酷さの中で人が人として立つ瞬間がある。視聴者が好きになったのは、その瞬間の輝きであり、拳の衝撃の奥にある“人間の証明”だった。

[anime-7]

■ 好きなキャラクター

● “推し”が割れる作品の強さ:誰を好きになるかで見える価値観が変わる

『北斗の拳』は、主人公だけが突出して人気を集めるタイプの作品ではない。もちろんケンシロウは圧倒的な象徴だが、視聴者の「好きなキャラクター」を聞くと、驚くほど票が分散しやすい。理由ははっきりしていて、登場人物の多くが“強さ”と同じくらい“生き様”を持っているからだ。世紀末という極端な環境では、人は誰でも正気を保ちにくい。だからこそ、誇りを貫く者、愛を守ろうとする者、秩序を力で作ろうとする者、優しさを捨てきれない者――それぞれの選択が強い輪郭を帯びる。視聴者は自分の人生観や、その時抱えている感情に合わせて、共鳴する人物を“推し”にする。若い頃は圧倒的な強さや格好良さに惹かれ、大人になると哀しみや責任の重さに惹かれる、という変化も起こりやすい。ここでは、視聴者が好みやすいキャラクターのタイプと、その「好き」の理由を、複数の方向から肉付けしていく。

● ケンシロウ派:最強なのに“優しさが消えない”ところが好き

ケンシロウが好きだと言う視聴者の多くは、単に強いからではなく、強さが“守るため”に結びついている点を評価している。暴力が支配する世界では、強い者は支配者になりがちだが、ケンシロウは支配より救済へ向かう。視聴者はそこに理想のヒーロー像を見る。特に印象的なのは、普段は寡黙で感情を露わにしないのに、弱者が泣いている時や、理不尽が目の前にある時にだけ、怒りが燃え上がるところだ。好きな理由として語られやすいのは「口数が少ないのに信頼できる」「絶対に弱い者を見捨てない」「決める時は一瞬で決める」という“揺るがなさ”である。また、ケンシロウは万能の神ではなく、失い続ける人でもある。勝っても取り戻せないものがあり、それでも歩く。その姿が「格好良い」を超えて「生き方として好き」へ変わっていく。

● ラオウ派:怖いのに惹かれる“覇王のカリスマ”が好き

ラオウを好きだと言う視聴者は、強さの美学に惹かれている場合が多い。ただし、その“好き”は善悪の判断を越えている。ラオウは恐怖で世界を統一しようとするが、その根底には「混沌を終わらせる」という目的がある。視聴者はそこに、危険な説得力を感じてしまう。好きな理由としてよく挙がるのは「登場するだけで空気が変わる」「圧がすごい」「信念がブレない」「敵なのに器が大きい」といった点だ。彼は感情的に暴れるのではなく、“世界の形を変える”というスケールで動く。だから好きになると、単なる悪役ではなく“もう一人の主人公”に見えてくる。さらに、ラオウは完全な勝者でもない。孤独を抱え、愛を理解しきれず、最後には自分の道の限界と向き合う。その哀しみが見えるほど、視聴者の「好き」は深くなる。

● レイ派:優しさと誇りが同居する“泣ける格好良さ”が好き

レイは、好きなキャラクターとして非常に強い支持を得やすい。理由は「格好良いのに、切ない」からだ。彼は美学の人で、立ち居振る舞いがスマートで、戦い方も華がある。しかし、彼の行動原理は派手な自己顕示ではなく、家族を奪われた痛みと、守りたい人への優しさに根ざしている。視聴者がレイを好きになる瞬間は、強敵を倒した時よりも、仲間を守るために自分を削る時に訪れやすい。「強いのに優しい」「優しいのに折れない」「最後まで誇りを捨てない」という要素が揃い、結果として“男のロマン”の結晶のような存在になる。視聴者の感想でも「レイの最期が忘れられない」「あの生き方に憧れる」という声が多く、レイは“泣ける推し”の代表格として語られる。

● トキ派:強さを“癒やし”に向ける思想が好き

トキを好きだと言う視聴者は、強さの方向性に惹かれている。北斗神拳は暗殺拳として語られがちだが、トキはその力を人を救うために使い得ることを示す。荒野では“正しさ”が無力に見えることが多いのに、トキは優しさを弱さにしない。そこが強烈に魅力的だ。好きな理由としては「話し方が穏やかで安心する」「人格が出来すぎていて憧れる」「戦いより救う姿がかっこいい」といった声になりやすい。また、トキは運命が過酷であるほど、視聴者の心に残る。「こんな人が報われないのか」という悔しさが、好きの感情をさらに濃くする。彼を推す人は、派手な勝利よりも“人間の尊厳”を感じさせる場面に価値を置く傾向があり、その価値観自体が作品のテーマと深く結びついている。

● サウザー派:悪役なのに“思想の重さ”が癖になる

サウザーを好きになる視聴者は、強敵の中でも“怖さの質”に惹かれている場合が多い。サウザーは単に残虐ではなく、信念を持っている。その信念が歪んでいるからこそ、言葉に説得力があり、視聴者は一瞬「分からなくもない」と思ってしまう。好きな理由としては「敵なのに哲学がある」「台詞が刺さる」「怖いのに格好いい」「背景が切ない」といったものが挙がりやすい。さらに、サウザーの魅力は“弱さを見せない弱さ”にある。愛を拒み続ける姿が強がりに見え、その強がりが崩れた瞬間に、視聴者は複雑な感情に襲われる。嫌いになりきれない敵としての完成度が高いからこそ、推す人が出る。

● シン派:悲劇的なライバルとしての“危うい美しさ”が好き

シンを好きだと言う視聴者は、ライバルの悲劇性に惹かれている。彼は冷酷な支配者の顔を持ちながら、その根底には愛への執着と恐怖がある。愛を守りたいのに、守り方を間違える。そこに人間の弱さが濃縮されている。好きな理由としては「最初の大ボスとして完成度が高い」「ケンシロウとの因縁が濃い」「美学がある」「最後が切ない」といった声が多い。シンは、荒野の世界が人の心をどう歪めるかを最初に見せつけるキャラでもあり、物語の入口として強い印象を残す。その印象が“好き”へ繋がる。正義の反対側に立ちながら、どこかで共感してしまう危うさが、シンの魅力になっている。

● ジャギ派(少数だが存在する):徹底的な悪の“分かりやすさ”が好き

ジャギを好きだと言う視聴者は少数派になりやすいが、一定数は確実に存在する。理由は、彼が徹底していて分かりやすい悪だからだ。卑劣で、嫉妬深く、器が小さい。普通なら嫌われる要素だが、逆に言えば“悪役としての役割”が完璧で、見ていて感情がスッキリする。好きな理由としては「悪役として面白い」「嫌な奴なのに印象に残る」「やられ方まで含めて様式美」といったものになりやすい。ジャギは、北斗の世界における“負の感情の具現化”として、物語を盛り上げる装置でもある。そういう意味で「嫌いだけど好き」「ムカつくけど必要」というタイプの推しになり得る。

● リン・バット派:戦士じゃないのに強い“人間の強さ”が好き

リンやバットを推す視聴者も多い。特に再視聴で評価が上がりやすいタイプだ。彼らは拳で戦わない。むしろ弱者であり、恐怖にさらされ続ける。しかし、それでも声を上げ、誰かを信じ、時に間違えながら成長していく。好きな理由としては「人間らしい」「ケンシロウの旅の意味を作っている」「成長が感動する」「希望を象徴している」といった声になりやすい。世紀末の荒野で一番難しいのは、強くなることより“優しさを捨てないこと”かもしれない。リンとバットは、その難しさを体現しているからこそ、強烈な推しになる。

● まとめ:好きなキャラ=好きな“強さの形”を選ぶこと

『北斗の拳』で好きなキャラクターを語ることは、どんな強さに憧れるかを語ることに近い。圧倒的な正義の強さ(ケンシロウ)、秩序を作る覇道の強さ(ラオウ)、友情と誇りの強さ(レイ)、慈悲の強さ(トキ)、思想の強さ(サウザー)、危うい愛の強さ(シン)、負の感情の強さ(ジャギ)、そして非戦士の強さ(リン・バット)。どれを選んでも、この作品が持つ“人間の多面性”に触れることになる。だからこそ、視聴者同士で推しが割れても楽しいし、語り合うほど作品が深くなる。世紀末の荒野で、人はそれぞれの答えを探した。視聴者もまた、自分の答えに近い人物を好きになる。『北斗の拳』が長く愛されるのは、その“答えの選択肢”が、今も色褪せないからである。

[anime-8]

■ 関連商品のまとめ

● 関連商品が“作品体験の延長線”になる:世紀末の熱を家に持ち帰る仕組み

『北斗の拳』は、放送を見て終わりではなく、作品の熱量を日常へ持ち込める商品展開が非常に多層的になりやすいタイプのタイトルだ。世界観が強烈で、キャラクターの記号(七つの傷、各流派の構え、決め台詞、象徴的な衣装や武器)がはっきりしているため、映像・書籍・音楽という王道の周辺に、ホビー、玩具、ゲーム、文具、生活雑貨、食玩といった“触れる・集める・飾る”領域が自然に広がる。さらに、作品自体が長期放送で世代の記憶に残りやすいことから、当時の子ども向けグッズと、後年の大人向けコレクター商品が二重に存在し、同じ『北斗の拳』でも「子どもの頃の思い出を取り戻す買い物」と「大人になって完成版を揃える買い物」が別々の動機で成立する。ここでは、関連商品の“種類”だけでなく、どんな層がどう楽しみやすいか、そして時代ごとの傾向がどう変わりやすいかを、カテゴリ別に整理していく。

● 映像関連:VHS・LDからDVD/BDへ、“観る”体験がコレクションに変わる

映像商品は、放送当時に追いきれなかった回を後から補完する役割と、好きなエピソードを何度でも反復する役割を担ってきた。初期は家庭用ビデオの普及期と重なるため、テープ媒体で「自宅で見返す」という欲求が強く、ジャケットや巻構成そのものがコレクション要素になりやすい。続いてディスク媒体が一般化すると、全話単位で揃える志向が強まり、ボックス形態や章立てのセットが“作品を所有する”感覚を押し上げる。さらに後年のリマスターや高画質化の流れでは、画そのものの魅力(荒野の色彩、影の処理、迫力ある構図)が見直され、「当時のテレビとは別物として楽しむ」という再体験が生まれる。映像特典としては、ブックレット、設定画、インタビュー系テキスト、ノンクレジット映像、予告集などが付属しやすく、特に次回予告が名物である本作では“予告をまとめて味わう”こと自体が価値になりやすい。

● 書籍関連:原作コミックス周辺と、アニメ独自資料が分岐して増える

書籍は大きく二系統に伸びる。ひとつは原作コミックスや関連ムック、ビジュアルブック、名場面集など、物語とキャラクターを追体験する方向。もうひとつはアニメ制作側の資料に寄る方向で、設定資料、美術・メカ・衣装のデザイン、絵コンテ風の読み物、制作スタッフコメント、当時の雑誌記事の再録などが“記録物”として価値を持つ。『北斗の拳』は技名や流派、人物関係が多く、章ごとの印象が強いので、キャラクター事典、用語集、相関図、必殺技図鑑といった“整理する本”が成立しやすい。ファン心理としては、見て理解したつもりの世界を、資料で再確認することで「自分の中の北斗」がさらに固くなる。加えて、アニメ絵柄のフィルムコミック系や、児童層向けの読み物・学習雑誌的な扱いの派生本が出やすいのも、放送枠と人気の強さを示すポイントになる。

● 音楽関連:主題歌の“象徴性”と、劇伴の“余韻”が別々に刺さる

音楽商品は、主題歌と劇伴で役割が分かれやすい。主題歌は作品の顔であり、イントロだけで世紀末の空気を呼び戻す“記憶のスイッチ”として機能するため、シングル・ベスト盤・周年企画の収録など、再登場の機会が多い。一方で劇伴は、戦闘の緊張、別れの静けさ、荒野の乾きといった場面の温度を支える“裏の名物”なので、サウンドトラックとしてまとめて聴くと、物語の感情だけが抽出される。結果として「歌は知っているが、BGMを聴くと涙が出る」というタイプのファンも生まれる。さらにイメージアルバムやドラマ仕立ての企画盤が絡むと、アニメ本編では描ききれない心情を音で補完する楽しみ方が広がり、“推しキャラの世界を音で持ち歩く”感覚が生まれる。

● ホビー・フィギュア:拳の躍動を立体で固定する—“大人向け”が伸びやすい分野

『北斗の拳』の立体商品は、キャラクターの筋肉表現、衣装の破れ、構えのシルエットなど、造形の見せ場が極端に多い。これがフィギュアやスタチュー系と相性が良く、時代が進むほど“大人の収集”として強くなる。初期はソフビや小型の玩具として、子どもが手に取れる価格帯・サイズ感が中心になりやすいが、後年は造形精度や塗装表現を重視したコレクター向けが増えやすい。名場面再現のジオラマ、胸の傷や秘孔演出を強調したポージング、強敵との対峙をセット化した商品など、“物語の瞬間を飾る”方向に進むほど、ファンの所有欲は刺激される。加えて、可動フィギュアの分野では「構えを再現して遊べる」ことが魅力になり、鑑賞と再現遊びの二択ではなく、その両方を満たす設計が好まれやすい。

● ゲーム関連:家庭用・業務用・後年の移植で、遊び方が世代ごとに変化する

ゲームは“世紀末の強さ”を操作できる形に変換するため、関連商品の中でも継続的に派生しやすい分野だ。アクションなら必殺技の爽快感、格闘なら強敵同士の夢対決、RPGやシミュレーションなら勢力争いの世界観遊び、という具合に、同じ題材でもジャンルによって魅力の切り取り方が変わる。初期は当時のハード事情に合わせたシンプルなゲーム性や、キャラクターの再現を優先した作りが多くなりがちだが、後年は対戦バランスや演出、ボイス、名台詞、カットインなど、ファンが喜ぶ“お約束の盛り方”が洗練されていく。さらに移植や復刻、ダウンロード配信が進むと、当時遊んだ世代が“遊び直し”をし、知らない世代が“歴史として触る”流れが生まれる。つまりゲームは、放送終了後も新しい入口を作り続ける関連商品として機能しやすい。

● ボードゲーム・カード・食玩:友だちの輪で共有される“ごっこ遊び”の拡張

当時の子ども向け商品として強いのが、ボードゲーム、カード、簡易な景品玩具、食玩の類だ。『北斗の拳』は技名や勝負の構図が分かりやすく、ルールを単純化しても“それっぽさ”が成立するため、すごろく形式やカード対戦形式に落とし込みやすい。食玩は特に、毎回違うシールやミニフィギュアが付くことで収集欲が刺激され、学校で交換・自慢・コンプリート談義が起こりやすい。こうした商品は高級感よりも“数があること”が魅力になり、思い出として語られやすい。「当時は集めた」「机の引き出しに残っていた」という記憶そのものが、作品への愛着を補強する。大人になってからは、当時品の未開封やフルセットが“時間のカプセル”として価値を持ち、コレクションの方向性が変わるのも特徴だ。

● 文房具・日用品:世紀末を“生活に馴染ませる”ギャップが面白い

アニメグッズの定番である文房具は、『北斗の拳』でも“持ち歩ける推し”として機能しやすい。下敷き、ノート、鉛筆、消しゴム、筆箱、シールなどは、学校生活の中で自然に作品が視界に入るため、ファン同士の会話のきっかけにもなる。『北斗の拳』の場合、作風は硬派だが、だからこそ文房具や小物になった時に生まれるギャップが印象に残る。「あの世紀末の世界が、カンペンケースにいる」というズレが、逆に楽しい。日用品系では、タオル、マグカップ、衣類、バッグ類、キーホルダー、ストラップなど、実用品にロゴや名台詞、シルエットが落とし込まれやすい。特に名台詞は短く強いので、Tシャツや雑貨に載せたときの破壊力が高く、普段使いの中で“ネタとして成立する格好良さ”を発揮する。

● 近年型のコラボ・大型展開:パチンコ・イベント・アパレルで再燃しやすい題材

『北斗の拳』は、時代をまたいで再燃しやすいブランド力があるため、後年型の大型展開とも相性が良い。映像の再商品化やフィギュアだけでなく、アパレルコラボや記念イベント、展示、期間限定ショップなどで“再会の場”が作られやすい。さらに、派手な演出と名台詞が強い作品特性から、映像演出を伴う遊技機系の展開とも親和性が高く、そこで触れた層が原作・アニメへ回帰する循環も起きやすい。こうした大型展開は、当時のファンにとっては懐かしさの再点火であり、若い世代にとっては「伝説として聞いていた作品を初めて体感する入口」になる。関連商品は単発の販売ではなく、世代間で受け渡される文化の装置として働く。

● まとめ:関連商品は“世紀末の物語”を、見る・聴く・触る・使うへ広げた

『北斗の拳』の関連商品は、映像で追体験し、書籍で整理し、音楽で余韻を持ち歩き、フィギュアで名場面を固定し、ゲームで強さを操作し、文具や雑貨で生活に馴染ませる——というように、作品体験を多方向へ拡張してきた。重要なのは、どの商品も単にロゴを貼っただけではなく、“この作品ならでは”の象徴(構え、名台詞、強敵の存在感、荒野の空気)を取り込むだけで成立してしまう強度がある点だ。だからこそ、子ども向けの軽いグッズから大人向けの高級コレクションまで幅が出て、ファンは自分の距離感で『北斗の拳』を所有できる。世紀末の荒野は過酷だが、その熱は形を変えて手元に残る。関連商品は、作品の終わりを先延ばしにするのではなく、作品を“人生の中に置き続ける”ための器として機能してきたと言える。

[anime-9]

■ オークション・フリマなどの中古市場

● 中古市場での『北斗の拳』は「世代の熱」と「コレクターの条件」が値段を作る

『北斗の拳』の関連商品は中古市場での流通量が多い一方、同じ商品名でも価格差が激しく出やすい。理由は、作品人気が長く続いていることに加え、「当時モノを懐かしむ層」「映像をまとめて揃えたい層」「フィギュアや限定版を狙う層」など買い手の目的が複数あり、さらに“状態・付属品・版の違い”がそのまま価値の差になるからだ。ヤフオクの落札相場をざっと見ても、カテゴリによって平均価格帯が分かれ、例えば「DVD-BOX」系は平均1万円台前半〜中盤に寄りやすい一方で、限定要素の強いBOXは上振れしやすい(平均約17,171円、最高5万円超の例が見える)など、同じ“映像”でもグレードの差がそのまま相場に反映される傾向がある。

● 映像関連(VHS/LD/DVD/BD):完品・BOX・初回要素が強いほど安定して強い

中古で最も分かりやすいのが映像ソフトで、単巻よりBOX、通常版より限定版、さらに特典の欠品なしが高評価になりやすい。ヤフオクの「北斗の拳 dvd box」落札相場は直近120日で平均15,802円という形で“ボックス単位の需要”が読み取れる一方、DVD全般(BOXに限らない)では平均5,221円程度と、単品・劇場版・バラ売りが混ざると価格帯が広がりやすい。また、スーパープレミアム系のBOXのように“フィギュア付属”“期間限定出荷”などの要素が絡むと、同じタイトルでも落札が8,250円〜50,050円とレンジが一気に伸びる。ここで効いてくるのは、外箱の角潰れ、帯・ブックレット・特典物の有無、ディスク盤面の傷、そして保管臭(タバコ・カビ)など、写真と説明文の精度がそのまま入札強度に直結する点だ。LDについては、世代が限られるぶん“買う人は買う”ジャンルになりやすい。例えば劇場版LDは、直近180日で最安500円から最高8,800円、平均3,822円というデータが見え、状態・付属の差や、出品タイミングで振れやすい。フリマ(メルカリ等)では、出品価格が相場というより“希望値”になりやすいが、プレミアムBOX系が2万円台〜5万円台で置かれている例も見え、希少性や完品性に自信がある出品ほど強気になりがち、という雰囲気が出る。

● 書籍関連:原作・ムック・当時雑誌は「版」「帯」「付録」「ヤケの少なさ」で評価が割れる

書籍の中古は、“読むため”と“集めるため”がはっきり分かれる。読むだけなら再版・廉価版で済むが、集める層は初版や帯、当時の告知物、カバーの質感、背表紙の色の揃いなど、細部で判断する。特にジャンプ系作品は保管環境で紙のヤケ・シミが出やすいので、写真でページの色味を出している出品ほど信頼されやすい。ムックや設定資料系は流通数が少ない場合があり、同じ本でも“たまたま出た時に競る”タイプになりやすい。価格の一般化が難しい分、ウォッチリストを作って「同じ商品が何度か出たときの落札帯」を自分で掴む人が強い。

● 音楽関連(EP/LP/CD):主題歌は入口、サントラは固定ファン、帯付きは安定して強い

音楽ソフトは、主題歌が強い作品ほど需要が切れにくい。『北斗の拳』の場合、曲そのものが世代の記憶を直撃するので、「聴き直したい」動機が発生しやすい。中古市場では、CDは比較的状態が安定しやすい一方、EP/LPは盤面の反りやジャケットの傷みで評価が割れ、帯の有無が心理的に大きい。さらに“歌だけ欲しい層”と“スコアや劇伴をまとめて味わいたい層”で狙う商品が分かれ、後者は再販や復刻が出るたびに動く。つまり音楽は“単価はそこまで高騰しなくても、回転が止まりにくい”傾向になりやすい。

● フィギュア・ホビー:箱・台座・付属パーツで一気に値が変わる“完品勝負”

立体物は、完品の強さが最も露骨に出る。ブリスター欠け、交換用手首や武器パーツ欠品、説明書なし、箱の傷み——このあたりが揃うと、見た目が良くても評価が落ちやすい。一方で完品・未開封・箱の状態が良いものは、買い手が「この機会を逃すと次がいつ来るか分からない」と感じやすく、急に入札が跳ねる。フリマでは、同じ“ケンシロウ”でもプライズ系・食玩系・スケール系で価格がまるで違うため、検索ワードに「メーカー名」「シリーズ名」「限定」「特典」を足して探すのが基本になる。実際、メルカリの検索結果でもプレミアムBOXや記念BOXが複数の価格帯で並んでおり、同名でも“どの版で何が付くか”が値段を決めている様子が見える。

● ゲーム関連:当時物は「箱説あり」が鉄板、後年作は「特典付き」「初回同梱」で差がつく

ゲームは、レトロ市場の基本ルールがそのまま当てはまりやすい。カートリッジ単体と箱説ありでは、体感的に別商品と言っていいほど評価が変わる。さらに北斗は派生や関連が多いので、どのタイトル・どの機種・どの版かを明示している出品ほど信頼される。後年のゲームや移植版は、初回特典(コード、冊子、限定パッケージ)に希少性が出ると強く、未使用の付属品が残っているかが差になる。逆に、DLコード使用済みなどは価値が落ちやすいので、“何が使える状態か”の記載が重要になる。

● 食玩・文房具・日用品:当時モノは「未使用」「まとめ売り」「柄が揃う」で伸びる

このジャンルは単価より“束の強さ”で動くことが多い。シール、下敷き、消しゴム、カード、キーホルダーなどは、単品だと数百円〜でも、シリーズが揃う・未使用・台紙付き・外袋付きになると急にコレクション価値が立ち上がる。ヤフオクの「北斗の拳消しゴム」落札相場を見ると、直近120日で約200件・平均3,388円と取引が厚く、まとめ売りや状態次第で伸びやすい雰囲気が出ている。また「その他」カテゴリでも、直近180日で最高24,500円、平均3,490円とレンジが見え、レトロ小物は“当たりを引いた出品”が上に跳ねるタイプになりやすい。ここは写真の情報量が命で、ロゴの擦れ、プリントの割れ、消しゴムの変色や硬化、シールの剥離など、劣化の種類を先に見せてくれる出品ほどトラブルが少なく、結果として落札も安定しやすい。

● 相場の読み方:平均値より「落札レンジ」と「条件の違い」を見る

中古市場で失敗しにくい見方は、平均価格を鵜呑みにせず、最安〜最高のレンジと、その差を生んでいる条件を読み取ることだ。例えばLD劇場版のように平均が3千円台でも、500円で終わる回と8千円台まで伸びる回があるのは、状態・付属・写真・出品者評価・終了時間帯・タイトルの付け方など、複数の要因が重なっているからだ。BOXも同様で、平均15,802円という数字の中に、欠品ありの割安と、完品美品の上振れが混ざる。だから買い手側は「自分が譲れない条件(帯必須、特典必須、盤面美品など)」を先に決め、その条件を満たす個体の落札帯だけを追うのが合理的になる。売り手側は逆に、条件を言語化して写真で裏取りできるようにすると、相場の上側を取りやすい。

● 購入時の注意:海賊版・欠品・におい・保管ダメージは“説明文で回避”できる

中古の落とし穴は、届いてから気づくタイプの要素に多い。ディスクの再生不良、紙物のカビ臭、フィギュアのベタつき、ブックレットの折れ、紫外線での退色などは、写真が少ない出品ほどリスクが高い。逆に言えば、出品者が状態を細かく書いている場合は、多少値が張っても安心料として成立する。フリマは即決で気軽に買える反面、比較対象を見ないまま買うと高値掴みが起こりやすいので、同一商品の検索結果を並べて、付属品の違いと価格の関係を一度整理してから買うのが安全だ。

● まとめ:中古市場は“作品愛の延長”だからこそ、条件が揃うと値が跳ねる

『北斗の拳』の中古市場は、流通量が多いジャンルと、限定・完品で急に希少になるジャンルが共存している。DVDやLDのような分かりやすい媒体は相場の目安が掴みやすい一方、プレミアムBOXや特典付きのように条件が複雑な商品は、欠品の有無だけで数万円単位の差が生まれやすい。消しゴムや文具のような当時モノは、単品より“まとまり”と“未使用感”が強く、平均値より「揃い方」で価格が決まっていく。結局のところ、北斗の中古は“何を思い出として手元に置きたいか”をはっきりさせるほど満足度が上がる市場だ。懐かしさで一気に買うのも楽しいが、条件を整理して、完品を一つずつ積み上げるのもまた北斗らしい収集の道になる。

[anime-10]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

[新品]北斗の拳 新装版 (1-18巻 全巻) 全巻セット

[2月中旬より発送予定][新品]北斗の拳 世紀末ドラマ撮影伝 (1-8巻 最新刊) 全巻セット [入荷予約]

評価 5

評価 5【2/1限定P2倍】送料無料 北斗の拳 芋焼酎ミニボトルセット(SH-R)各270ml×5本 25° [ケンシロウ][ラオウ][トキ][ユリア][レイ][本格焼酎..

評価 5

評価 5【光武酒造場】北斗の拳芋焼酎ミニボトルセット SH-R 270ml×5本【贈り物におすすめ】

評価 4.8

評価 4.8【中古】 【コミック全巻】北斗の拳(文庫版)(全15巻)セット/原哲夫/武論尊

評価 4

評価 4【中古】北斗の拳 【文庫版】 <全15巻セット> / 原哲夫(コミックセット)

評価 4.9

評価 4.9【300円OFFクーポン(2/1~2日10時迄)】【2/1限定P2倍】北斗の拳 ケンシロウボトル 900ml瓶お前はもう死んでいる 黒麹芋焼酎 25度佐賀県..

評価 5

評価 5北斗の拳 焼酎 北斗の拳専用BOX入り お前はもう死んでいる 我が生涯に一片の悔い無し 900ml×2本セット 【SJ-D】 送料無料 焼酎セット ..

評価 4.43

評価 4.43【300円OFFクーポン&全品3倍(2/1~2日10時迄)】ギフト 送料無料北斗の拳 芋焼酎ミニボトルセット(SH-R) 各270ml×5本25度ケンシロウ ラ..

評価 5

評価 5

![[新品]北斗の拳 新装版 (1-18巻 全巻) 全巻セット](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0052/m2768420450_01.jpg?_ex=128x128)

![[2月中旬より発送予定][新品]北斗の拳 世紀末ドラマ撮影伝 (1-8巻 最新刊) 全巻セット [入荷予約]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0056/m2768477720_01.jpg?_ex=128x128)

![【2/1限定P2倍】送料無料 北斗の拳 芋焼酎ミニボトルセット(SH-R)各270ml×5本 25° [ケンシロウ][ラオウ][トキ][ユリア][レイ][本格焼酎..](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/hukuya/cabinet/06255914/8809952.jpg?_ex=128x128)