愛の若草物語 ファミリーセレクションDVDボックス [ 潘恵子 ]

【原作】:ルイーザ・メイ・オルコット

【アニメの放送期間】:1987年1月11日~1987年12月27日

【放送話数】:全48話

【放送局】:フジテレビ系列

【関連会社】:日本アニメーション

■ 概要

1987年1月11日から12月27日までフジテレビ系列で放送された『愛の若草物語』は、いわゆる「世界名作劇場」枠の中でも、家族の温度と人生のほろ苦さが同居する“成長物語”として際立った一作だ。全48話・30分枠で積み上げられる日々は、派手な事件で視線を奪うのではなく、暮らしの手触りを少しずつ更新していくことで、登場人物の心の輪郭をくっきりさせていく。大きな夢を抱えた少女たちが、戦争という時代の影を背負いながらも、笑って、ぶつかって、折れそうになって、それでも前を向く。その過程を“家族の物語”として丁寧に編み直したのが、このアニメ版の強みである。放送は当初日曜19:30台の全国ネットで、後半には編成の都合で放送尺が少し短くなる時期もあったが、物語の芯は最後までぶれず、四姉妹それぞれの「選び方」を描き切ることに力が注がれている。

◆ 「名作の再現」ではなく「家族の物語」としての再構築

原作はルイーザ・メイ・オルコットの『若草物語』および続編にあたる『続・若草物語』。ただし本作の面白さは、単に原作の筋をアニメでなぞることに留まらず、テレビシリーズならではの“生活の連なり”に焦点を当てている点にある。四姉妹の誰か一人を英雄に仕立てるのではなく、日常の選択が少しずつ将来を形作っていく様子を、視聴者が同じ時間を過ごすような感覚で追いかけられる。家計を支えるための小さな仕事、友人や近隣との気まずさと和解、家族に隠したい弱さ、夢を語る恥ずかしさ――そうした“言葉にしにくい感情”が、エピソードの隙間にきちんと置かれている。結果として、原作の有名な出来事は要所で活きる一方、作品全体は「マーチ家の一年を覗き込む」体験へと変換されている。

◆ 主人公はジョオ、語りの眼差しはエイミーという仕掛け

本作を語るうえで外せないのが、物語の中心を担うのは次女ジョオでありながら、全体の語り口が末っ子エイミーの視点で整えられていることだ。ジョオは物語を動かす推進力で、気持ちが先に走るタイプ。思い立ったら飛び出し、言葉が鋭くなり、後悔してまた前へ進む。いわば「物語のエンジン」だ。一方でエイミーの眼差しは、家族を見上げる距離があるぶん、尊敬と嫉妬、背伸びと幼さが自然に混ざる。視聴者はジョオの熱量に同乗しつつ、エイミーの少し引いた視点で家族の揺れを受け止められるため、感情の偏りが生まれにくい。姉妹ゲンカでさえ“誰かが悪い”に落とさず、「それでも家族である」ことの強さと不器用さが、じわじわ染み込む構成になっている。

◆ 南北戦争期を「背景」ではなく「日常の圧力」として描く

舞台は南北戦争の時代。戦争は前線の出来事として距離を置かれるのではなく、生活の判断を迫る“圧力”として家族にまとわりつく。父が従軍して家にいないことは、寂しさだけでなく、家計や進路、周囲との関係にまで影響する。手紙や噂、電報の知らせが家族の空気を一瞬で変えてしまう描写は、戦争を特別なイベントではなく、「普通の暮らしを不安定にする力」として実感させる。だからこそ、四姉妹の夢や恋がキラキラした幻想にならず、現実の地面の上で育っていく。明るい場面の多くも、悲しみを打ち消すための無理な陽気さではなく、“今日を回すための前向きさ”として丁寧に積み上げられる。

◆ 48話という長さが生む、感情の「熟し方」

全48話という尺は、出来事を多く詰め込むためのものではなく、心が変わるのに必要な“時間”を確保するために使われている。たとえば、憧れが現実に砕けるまで、反発が理解へ変わるまで、言えなかった本音が言えるようになるまで――そうした変化は一話で完結しない。けれど本作は、同じテーマを繰り返すのではなく、少しずつ角度を変えながら、同じ人物の別の表情を見せてくる。視聴者は四姉妹を「キャラ」として覚えるのではなく、「この子はこういうとき、こう言ってしまう」「こういうとき、黙る」まで身体感覚でわかるようになる。長期シリーズならではの“理解の深まり”が、作品への愛着を強める設計だ。

◆ 世界名作劇場らしさ――誠実な作劇と生活描写

「世界名作劇場」作品に共通する誠実さは本作でも健在で、見せ場のために人物を動かすのではなく、人物の性格が出来事を呼び込む。家の中の仕事、近所付き合い、学校での小さな事件、季節の行事、ささやかな贈り物。そういった生活の断片が、視聴者の記憶に“匂い”として残る。そして、善意が必ずしも報われない場面や、努力してもすれ違う場面を隠さない一方で、最後に残るのは「人は支え合える」という静かな肯定だ。大仰な説教ではなく、日常の中で何度も確かめ直される価値観として提示されるから、時代を越えて見返しても感情の置き場所が見つかる。

◆ 映像表現とキャラクターの“体温”

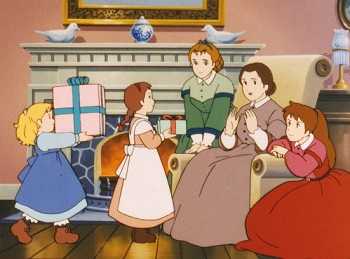

本作の魅力はストーリーだけではない。世界名作劇場ならではの、過度にデフォルメしない芝居、室内外の空気感、衣装や小物の説得力が、人物の感情を受け止める器になっている。特に姉妹の距離感は、台詞以上に“動き”で伝わることが多い。怒って部屋を出る足取り、言い返した後の視線の揺れ、手を伸ばしかけて引っ込める仕草。こうした細部が、四姉妹を作り物の主人公ではなく、同じ町に住んでいそうな存在へ近づける。結果として、泣かせる場面よりも、何気ない団らんの場面が強く胸に残るタイプの名作になっている。

◆ 放送当時の受け止められ方と「賞」の意味

放送枠の性格上、家族で視聴されやすい時間帯に置かれ、子どもにも大人にも届く語り口が意識されている。その成果の一つとして、文化庁のこども向けテレビ用の賞を受けたことも知られている。派手さではなく、心の成長を描く“教育的”というより“人間的”な価値が評価された、と捉えると本作の立ち位置が見えやすい。四姉妹が間違えたり、嫉妬したり、見栄を張ったりするのを隠さず、そのうえで「どう立て直すか」に時間を割く。だから視聴後に残るのは、感動の余韻と同時に、明日を少し丁寧に過ごしたくなるような気持ちだ。

◆ いま見返すときのポイント

もし初見であれば、まずはジョオの勢いに引っ張られつつ、エイミーの言葉や反応にも意識を向けると、作品の味わいが一段増す。姉妹のやり取りは、子どもの頃は「面白い」「ケンカしてる」で終わりがちだが、大人になるほど「言えなかったこと」「言い過ぎたこと」が具体的に刺さってくる。また、脇役たちが担う役割――家族の外側から価値観を揺さぶる存在、別の生き方を見せる存在、傷ついた心に居場所を与える存在――にも目を向けると、四姉妹の成長が“社会との接点”として立ち上がる。名作劇場の中でも、優しさだけに寄らないリアリティと、最後に残る温もりのバランスが良い作品として、長く付き合える一本だ。

[anime-1]

■ あらすじ・ストーリー

南北戦争の影が色濃い時代、マーチ家の四姉妹メグ、ジョオ、ベス、エイミーは、母メアリーと家政婦ハンナに支えられながら、慎ましくも賑やかな日々を送っている。けれど家の中心にいるはずの父は、信念を貫いて戦地に赴いたまま。家族は誇りと不安を同時に抱え、手紙や噂、遠い街の出来事に心を揺らしながら、目の前の暮らしを回していく。物語はこの「大きな時代のうねり」と「家の中の小さな選択」が絡み合うところから始まり、四姉妹がそれぞれの夢や弱さを抱いたまま、少しずつ大人になっていく道のりを丁寧に辿っていく。

◆ 引っ越しがもたらす、ゼロからの再出発

ある夏、父が一時帰宅したことで、家族の歯車が急に動き出す。戦況の不安定さや生活の安全を考え、マーチ家は住み慣れた場所を離れ、父の縁を頼って別の街へ移る決断を迫られる。引っ越しは単なる舞台替えではなく、四姉妹にとって「これまでの自分」をいったんほどいて、「新しい土地での自分」を編み直す出来事として働く。慣れない環境、近所の視線、生活の勝手の違い。そこへ、父が再び戦地へ戻っていく現実が重なり、家族は“守られる側”から“自分たちで守る側”へと立場を切り替えていくことになる。

◆ 居候から始まる、人間関係の緊張と学び

新天地で頼りにするのは、父の叔母にあたるマーサの存在だ。資産家の家に身を寄せるという状況は、ありがたさと同時に、息苦しさや遠慮を伴う。さらに、周囲には歓迎だけでなく疑いの視線も混ざってくる。誰かの善意に頼るほど、誤解は生まれやすい。四姉妹は、自分たちの誠実さだけではどうにもならない“立場の弱さ”を知り、悔しさや焦りを噛みしめながらも、相手の心の硬さがどこから来るのかを少しずつ理解していく。ここで描かれるのは、正しさを叫ぶ爽快さではなく、相手の事情も含めて関係をほどいていく粘り強さだ。

◆ 新しい家、新しい役割――姉妹それぞれの戦い方

やがて一家は自分たちの拠点となる家を得て、暮らしはようやく落ち着きを取り戻す。しかし、生活が落ち着くほど「将来」が現実味を帯びてくる。メグは大人びた責任感を背負い、家計の足しになる仕事へ踏み出していく。ジョオは胸の内に燃える創作欲を、日々の出来事と結び付けながら形にしようとする。ベスは家の中で静かな支えとなり、音楽や小さな優しさで家族の空気を整える。末っ子エイミーは、背伸びしたい気持ちと子どもらしさの間で揺れ、学校という小さな社会で悔しさも喜びも覚えていく。家族は同じ屋根の下にいながら、少しずつ違う方向を向き始めるが、そのズレこそが成長の証になっていく。

◆ “外の世界”とつながる出会い――ローリーと周囲の大人たち

隣家との交流が始まることで、四姉妹の世界は一気に広がる。新しい友人ローリーの存在は、年齢の近い同世代としての刺激であると同時に、家族の外側からマーチ家を映し返す鏡にもなる。ローリーの環境はマーチ家と違い、裕福さや教育、将来の見通しが整っているように見える。けれど、その整い方が必ずしも幸せと直結しないことが、彼の孤独や葛藤を通じて滲み出てくる。四姉妹は羨ましさだけではなく、相手の寂しさにも触れることで、自分たちの暮らしの価値を別の角度から確かめていく。また周囲の大人たちとの関わりは、姉妹に「こう生きることもできる」という選択肢を見せ、恋や仕事、名誉や誇りが、ひとつの答えではないことを教えていく。

◆ ジョオの創作と“言葉の居場所”

物語の推進力となるジョオは、現実の厳しさにぶつかるたび、言葉へ逃げるのではなく、言葉で現実を抱え直そうとする。喜びや怒り、恥ずかしさや後悔を、作品という形に変えることで、彼女は自分の心を整理し、未来を手繰り寄せていく。けれど創作は、努力すれば必ず報われるものではない。認められない悔しさ、誰かに届かない焦り、家族のために時間を割く罪悪感。そうした揺れが積み重なるほど、ジョオの言葉には体温が宿り、視聴者は彼女の夢を“きれいな成功物語”ではなく、“生きるための技術”として受け取れるようになる。

◆ 家族の危機――遠い戦地から届く知らせ

暮らしが形を取り始めた頃、家族の空気を一瞬で変える知らせが届く。戦地にいる父の身に異変が起きたという情報は、四姉妹の足元をぐらつかせ、母メアリーは家を離れて父のもとへ向かう決断をする。ここから物語は、姉妹が“母の代わり”ではなく、“自分たちの力”で家を保たなければならない局面へ移る。家事の段取り、仕事の責任、学業、近所付き合い。ひとつ崩れると全体が傾く綱渡りの中で、姉妹は支え合いながらもぶつかり、泣き、言い過ぎて、また謝る。悲しみを美談に変えるのではなく、現実の重さのまま抱え、どう踏みとどまるかを描くことで、家族の結びつきが“根性論”ではない確かな形を持っていく。

◆ それぞれの道が分かれても、家族は続いていく

物語の後半に向かうにつれて、四姉妹の夢や恋、価値観は同じ速度では進まなくなる。選択が増えるほど、迷いも増える。誰かの幸せが誰かの寂しさを刺激し、正しさが時に残酷に感じられることもある。それでも、この作品が最後まで守るのは「家族でいる」という事実の強さだ。誰かが失敗しても、すれ違っても、戻ってこられる場所がある。家族は完成された理想像ではなく、何度も作り直される“関係”として描かれ、視聴者は四姉妹の成長を、人生の節目のように見届けることになる。

[anime-2]

■ 登場キャラクターについて

『愛の若草物語』の魅力は、物語の筋立て以上に「人がそこに生きている」と感じられる人物造形にある。四姉妹はもちろん、母や父、家政婦ハンナ、隣人や友人、大人たちに至るまで、誰もが“役割のための駒”ではなく、それぞれの事情と癖を抱えている。だから一つの出来事が起きたとき、単純に正解へ収束せず、誤解や遠慮、見栄や優しさが絡み合って、日常のリアルな揺れとして描かれる。視聴者が強く覚えているのも、派手な事件より、台所や居間、道ばたや学校で交わされる、ちょっとした言葉や表情の積み重ねだ。ここでは中心となる人物を軸に、性格の手触り、関係性、そして視聴者が抱きやすい印象や記憶に残りやすい場面を、作品全体の流れに沿って整理していく。

◆ ジョオ(ジョセフィン・マーチ):物語を走らせる不器用な情熱

次女ジョオは、作品の推進力そのものだ。考えるより先に体が動き、悔しいときほど強がって、優しいほど乱暴な言い方になってしまう。彼女の魅力は、いわゆる“かっこいい主人公”ではなく、未熟さを抱えたまま前に出るところにある。夢は小説家。だから日常の出来事をただの出来事で終わらせず、自分の中で言葉に変換しようとする。ところが、言葉にできない感情にぶつかると、怒ったり拗ねたり、逃げたりもする。その不格好さが、視聴者にとっては「わかる」と思える入口になる。印象的なのは、誰かを守りたい気持ちが先走って失敗し、後から自分の未熟さに気づく場面だ。ジョオは反省を“しおらしさ”で見せない。むしろ態度がさらに尖ることさえある。けれど、次の場面でさりげなく相手を気遣う行動に出たり、夜に一人で落ち込んでいたりして、言葉より行動に本心が滲む。その積み重ねが、ジョオを「強い女の子」ではなく「強がってしまう女の子」にしている。視聴者の感想でも、男勝りで痛快という声と同時に、衝動的で危ういから目が離せない、という受け止め方が多いタイプの主人公像だ。

◆ メグ(マーガレット・マーチ):憧れと現実の間で揺れる長女の矜持

長女メグは、四姉妹の中で最も“社会”と接続している。礼儀や体面を意識し、家族のために落ち着いてふるまおうとする一方で、内心には華やかな世界への憧れもある。だからこそメグの葛藤は、わかりやすい夢の話ではなく、「堅実に生きたい自分」と「綺麗なものに惹かれる自分」のせめぎ合いとして描かれる。仕事に出て家計を支える姿は頼もしいが、彼女が本当に強いのは、ただ我慢するのではなく、迷いながらも自分の選択を引き受けていくところだ。視聴者が印象に残しやすいのは、メグが“良い姉”の仮面を外しかける瞬間である。誰にも言えない羨ましさが顔を出す、期待される立場に疲れてしまう、あるいは恋心や将来の不安に揺れてしまう。そういう場面でメグは、急に別人になるのではなく、普段の丁寧さの中に小さなひびが入るように崩れていく。その繊細さが、長女としてのリアリティを支えている。

◆ ベス(エリザベス・マーチ):静けさで家を支える、優しさの芯

三女ベスは、外に向かって自分を主張するタイプではない。けれど彼女の存在は、物語の“心拍”を整える役割を担っている。家の中での手伝い、ピアノ、家族や周囲へのささやかな気配り。どれも大げさではないが、だからこそ確実に家族の空気を柔らかくする。ベスの優しさは、自己犠牲として描かれがちな危うさも持つが、本作では彼女の弱さも丁寧に扱われる。怖がりで遠慮がちで、体調を崩しやすく、世界に踏み出すこと自体に勇気がいる。視聴者が胸を掴まれるのは、ベスが勇気を振り絞る場面だ。誰かのために一歩踏み出す、言葉にできないのに相手の手を握る、音楽で気持ちを伝える。派手な勝利ではないが、見終わったあとに長く残るのは、こうした静かな強さだったりする。

◆ エイミー(末っ子の視点):背伸びの可愛さと、幼さの痛さ

末っ子エイミーは、姉たちを見上げる存在であり、同時に物語を語る視点の要でもある。おませで、良い服や持ち物に憧れ、大人扱いされたい。その一方で、子どもらしい身勝手さや、嫉妬で感情が爆発してしまう幼さも隠さない。ここが重要で、エイミーは“可愛げ”だけに整えられていない。だから視聴者は、微笑ましく思う瞬間と、イラッとする瞬間の両方を味わうことになる。けれど、それこそが成長物語の醍醐味だ。エイミーが痛い失敗をして泣く、誇りを傷つけられて拗ねる、姉の才能に劣等感を抱いてしまう。そうした揺れの末に、少しずつ「自分は自分」と思えるようになっていく過程が、視聴者の目線と重なる。印象的な場面として語られやすいのは、エイミーが背伸びをやめた瞬間ではなく、背伸びしながらも本当は怖がっている顔が見える瞬間だ。そこで初めて、彼女はただの末っ子ではなく、家族の一員としての重みを持ち始める。

◆ 母メアリー:理想を語るのではなく、日々で示す大黒柱

母メアリーは、家庭の“倫理”を体現する存在だが、説教役として立つのではなく、行動で家族を導く。父がいない状況で家を回し、娘たちの心の揺れを受け止め、それでも甘やかしすぎない。慈善や他者への配慮も、綺麗事として描かれず、時間もお金も足りない中で工夫する姿として見える。視聴者が頼もしさを感じるのは、彼女が常に落ち着いているからではなく、弱音を飲み込みながら踏ん張っているのが伝わるからだ。特に、父の知らせを受けて家を離れる局面では、母としての責任と妻としての思いが交差し、短い言葉の裏に大きな決断が積まれている。娘たちが母の背中を見て大人になっていく、という構図が本作の骨格を強くしている。

◆ 父フレデリック:不在が家族を試し、信念が家族を支える

父は“家にいない”時間が長い。それでも存在感は薄れない。戦地へ行った理由が家族を置き去りにする自己満足ではなく、信念と時代背景に結びついているからだ。彼の不在は、娘たちに寂しさを与えると同時に、「自分たちで生きる」課題を突きつける。手紙や知らせが届くたびに、家族の空気が変わるのは、父が家族の精神的な支柱であり続けるからでもある。視聴者の印象としては、出番の少なさゆえに理想化されやすい一方で、家族に負担を背負わせているという複雑さも感じさせる。だからこそ、父に関するエピソードは、感動だけでなく、家族の現実を際立たせる装置になっている。

◆ ハンナ:家族の“もう一人の大人”としての温度

家政婦ハンナは、家事担当という枠を軽々と超えて、四姉妹の生活と心を支える存在だ。明るさや行動力があり、冗談も言うが、必要なときはきちんと叱る。子どもたちにとっては親とは違う距離の大人で、だからこそ相談できることもあれば、逆に甘えすぎてしまうこともある。視聴者がハンナを好きになるポイントは、彼女が“便利な理解者”ではないところだ。苛立つときは苛立つし、怖いものは怖い。けれど最終的には家族の味方であり、体を動かして家を守る。その実務の頼もしさが、作品の生活感を支えている。母が家を離れる展開では、ハンナの存在が単なるサポートではなく、家族の継続性そのものとして描かれ、視聴者の安心感にも直結する。

◆ マーサ:頑固さの奥にある孤独と、変わっていく余地

父の叔母マーサは、物語に“緊張”を持ち込む大人だ。資産家としての立場、人を信用しにくい性格、過去のわだかまり。そうしたものが合わさり、マーチ家を受け入れながらも、試すような態度を取ることがある。けれど彼女は単純な意地悪役ではなく、時間をかけてほぐれていく人物として設計されている。特にジョオとの関係が重要で、正面からぶつかる若さと、譲らない頑固さが衝突しながら、少しずつ互いの孤独を照らしていく。視聴者が記憶に残しやすいのは、マーサが優しくなる瞬間そのものより、「優しくなりたいのにうまくできない」瞬間だ。そこに人間らしさが宿り、四姉妹の世界が“子どもだけの物語”ではないと実感させる。

◆ ローリーと祖父ジェームス:隣家が映す、別の幸せと別の寂しさ

ローリーは四姉妹にとって、友人であり、外の世界の窓でもある。裕福で教養に恵まれているように見えるが、その環境が必ずしも自由を保証しないことが、彼の言動から滲む。四姉妹の家の温かさに惹かれるのは、物質の不足ではなく、心の居場所を求めているからだ。祖父ジェームスは、厳しさと慈しみを併せ持つ存在として、ローリーの成長を見守りながら、マーチ家との交流を許すことで物語の幅を広げる。視聴者の印象としては、ローリーは明るい刺激役でありながら、時折見せる真剣さが胸に残るタイプのキャラクターで、ジョオとの距離感が作品の感情の山を作る。

◆ アンソニー、カール、周囲の大人たち:夢と現実をつなぐ接点

ジョオが言葉の世界へ踏み込むうえで、アンソニーのような“外の職業人”との接点は大きい。憧れだけでは進めない現実の厳しさ、努力の方向性、社会との折り合い。そうしたものを、押し付けではなく出来事として体験させる役割を担う。カールのような人物は、学びや規律の側面から若者を見つめ、時に不器用に関わりながら、人の感情の複雑さを浮かび上がらせる。さらに、家庭教師先の子どもや近隣の人々、同世代の友人たちが、姉妹に小さな試練や励ましを与え、四姉妹の成長を“家の外のリアル”として支える。視聴者が覚えやすいのは、こうした脇役たちが一話限りの賑やかしではなく、関係が継続して積み重なっていく点で、シリーズ作品ならではの手応えにつながっている。

◆ 視聴者が語りやすい「印象的なシーン」の傾向

この作品でよく思い出される場面は、大泣きのクライマックスよりも、心がふっと揺れる日常の瞬間が多い。ジョオが強がって言い過ぎた直後に黙り込む場面、メグが憧れと家族の間で迷う場面、ベスのピアノが家の空気を変える場面、エイミーが背伸びの裏で泣きそうになる場面。さらに、母が家を離れるときの“送り出す側の必死さ”、父の知らせを受けたときの“言葉にならない沈黙”など、声を張り上げずに見せる演出が多い。その静けさがあるから、視聴者は自分の経験や感情を重ねやすい。結果として、好きなキャラクターの理由も、強いからではなく「弱いところが自分に似ている」「頑張り方が身近に感じる」といった、生活に根差した言葉で語られやすいのが本作の特徴だ。

[anime-3]

■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング

『愛の若草物語』の音楽は、物語の感情を大げさに“説明”するのではなく、暮らしの空気や姉妹の体温をそっと持ち上げる方向に寄り添っているのが特徴だ。大きな事件が起きたから強い曲を当てる、という単純な使い方ではなく、朝の光、家の中のぬくもり、胸の奥に刺さる不安、言えなかった本音――そうした“言葉になりにくい揺れ”を、旋律と音色の重ね方で静かに可視化していく。シリーズ全体で主題歌は前半・後半で切り替わり、オープニング2曲+エンディング2曲という構成。さらにBGMは、家族劇の柔らかさだけでなく、南北戦争という時代背景の緊張感まで受け止められるよう、場面ごとに色が変わるように作られている。

◆ 前半OP「若草の招待状」:日常へ招き入れる“明るい扉”

第1話〜第14話のオープニングは「若草の招待状」。作品世界に入る最初の扉として、過度にドラマチックに煽るのではなく、風通しの良い爽やかさで「この家族の時間へおいで」と誘うタイプの主題歌になっている。メロディは軽やかで、歌声も“物語の語り手”というより“同じ季節を歩く人”の距離感に近い。だから視聴者は、戦争という影を知りつつも、まずは四姉妹の暮らしの輪の中に迎え入れられる。家の中の会話や小さな事件が中心にある作品だからこそ、OPはテンションを上げすぎず、週に一度の再会の合図として機能していた印象が強い。作詞は秋元康、作曲は高見沢俊彦、編曲は佐藤準、歌は新田恵利。

◆ 前半ED「夕陽と風とメロディ」:一日の終わりに残る“やさしい余韻”

第1話〜第14話のエンディング「夕陽と風とメロディ」も、新田恵利が歌う“余韻型”の楽曲として、作品と相性がいい。視聴後に心が大きく揺れた日でも、何も起きない日でも、最後は一度呼吸を整えてから画面を閉じられるように、旋律が柔らかく収束していく。世界名作劇場のエンディングには「家に帰る感じ」が必要だと言われることがあるが、本作の前半EDはまさにその役割を担っている。物語の出来事を肯定しすぎないのに、寂しさに飲まれもしない――“明日も暮らしは続く”という手触りを残して終わる曲だ。

◆ 後半OP「いつかきっと!」:四姉妹が並び立つ“成長の宣言”

第15話〜第48話の後半OPは「いつかきっと!」で、歌い手が潘恵子(メグ)、山田栄子(ジョオ)、荘真由美(ベス)、佐久間レイ(エイミー)という“姉妹の声”へ切り替わる。ここが非常に象徴的で、作品が中盤以降「ジョオの物語」でありながらも「四姉妹それぞれの物語」へと広がっていく段階に入ったことを、音の側からも知らせてくれる。前半OPが“作品世界へ招く扉”だとすれば、後半OPは“自分の足で歩き出す宣言”に近い。視聴者の耳には、歌声が重なることで「誰か一人が主役ではなく、全員が同じ家族として物語を背負っている」という感覚が自然に入ってくる。作詞はおおくぼ由美、作曲は森田公一、編曲は大谷和夫。

◆ 後半ED「お父さまへのララバイ」:祈りを“日常の言葉”に変える歌

後半ED「お父さまへのララバイ」は、戦地にいる父を想う“祈り”を、過剰な悲劇性ではなく、家庭の光景に結び付けて歌うのがポイントだ。遠く離れた人を思う気持ちは、ドラマではしばしば涙のピークとして扱われる。しかしこの曲は、窓の灯りや食卓の気配のような、暮らしの中の温かさを手がかりにして、離別の寂しさを“耐えられる形”へ整えていく。視聴者にとっては、エピソードが重い日ほど、このEDが余韻を受け止めてくれる。歌は下成佐登子、作詞はおおくぼ由美、作曲は森田公一、編曲は大谷和夫。

◆ BGMと挿入曲:家の中の温度から、戦争の緊迫まで“同じ作品の中”で鳴らす

本作のBGMは、家族劇の柔らかい場面だけを彩っているわけではない。日常パートでは、朝の支度や姉妹のやり取りを軽やかに支える曲が多く、音が前に出すぎないことで、台詞や息づかいを邪魔しない。一方で、南北戦争という背景が前面に出る場面では、明確に空気が変わり、サスペンス寄り・ミリタリー寄りの緊張した音楽が入ってくる。ここが面白いところで、世界名作劇場らしい“上品な家庭劇”の肌触りを保ちながらも、時代の不穏さを同じ音楽世界の中に同居させている。結果として、視聴者は「この家族の物語は、甘いだけの童話ではない」と耳で理解する。後年の音楽解説でも、第1話でフィルムスコアリング的に場面へ細かく合わせた作りが指摘され、曲調が次々に変化しながら映像のテンポを支える巧さが評価されている。

◆ キャラソン/イメージソングの位置づけ: “声”そのものがイメージソングになる

80年代アニメには、作品によってはキャラクター別のキャラソンが大量に展開されるタイプもあるが、『愛の若草物語』は“量で押す”方向ではなく、主題歌とBGMの設計で作品世界をまとめるタイプに寄っている。その意味で後半OP「いつかきっと!」は、いわゆるキャラソン的な楽しさを、作品本編の枠内に自然に落とし込んだ曲とも言える。四姉妹の声が重なって一つの歌になることで、キャラクターの個性を前に出しすぎず、家族としての一体感を強める。視聴者の感想でも、「曲を聴くと四姉妹の表情が浮かぶ」「歌声の並びが、そのまま成長の時間に聞こえる」といった受け止め方が生まれやすい。音楽が“追加要素”ではなく、物語の進行と同じ地続きにあるからだ。

◆ いま聴き直す楽しみ:懐かしさより先に“生活の手触り”が戻ってくる

大人になってから聴き返すと、主題歌は単なる懐メロではなく、作品の感情を運ぶ“時間の装置”として効いてくる。前半OPの爽やかさは、夢を語る恥ずかしさや、若さの勢いを思い出させる。後半EDの子守歌のような温度は、「心配しながらも今日を回す」現実の重みと結びつきやすい。さらにBGMは、何気ない家事の音や夕暮れの空気まで引っ張り出してくるような力があり、映像がなくても情景が立ち上がる。物語を覚えている人ほど、曲が“泣かせる”のではなく、“暮らしを思い出させる”方向に刺さってくるはずだ。

[anime-4]

■ 声優について

『愛の若草物語』の声の魅力は、キャラクターを“かわいく演じる”“感動的に泣かせる”といった記号的な演技よりも、家族の暮らしの中で自然に呼吸する会話を積み上げていく方向にある。世界名作劇場は、派手な決め台詞より、日々の言い間違い、言い過ぎ、言えなかった沈黙まで含めて人物の温度を作るシリーズだが、本作のキャスティングはその作風と非常に噛み合っている。中心となる四姉妹は、ジョオ=山田栄子、メグ=潘恵子、ベス=荘真由美、エイミー=佐久間レイという布陣で、母メアリー=中西妙子、父フレデリック=阪脩、家政婦ハンナ=大方斐紗子など、家庭の柱になる大人たちも含めて、声だけで“家の空気”が立ち上がるように組まれている。公式の作品紹介でも主要キャストが明記されており、四姉妹の声の並びがそのまま作品の色になっているのがわかる。

◆ 四姉妹の声が作るバランス:似ていないのに「家族」に聞こえる

四姉妹は性格がはっきり違う一方、同じ屋根の下で育った“近さ”も必要になる。本作の面白さは、声質を似せて姉妹感を作るのではなく、むしろ違いを立てながら会話のリズムで家族にしている点だ。たとえば、同じ出来事に対して、メグは言葉を整えてから出し、ジョオは勢いで飛び出し、ベスは相手の感情を受け止めてから小さく返し、エイミーは背伸びと幼さが混ざった反応になる。この“返し方の違い”が揃うほど、四人のやり取りは芝居というより家庭の口げんかに近づいていく。だから視聴者は、姉妹の仲良し場面より、気まずさが残る言い合いの場面でこそ「この家族は本物だ」と感じやすい。キャストとしては、ジョオ=山田栄子、メグ=潘恵子、ベス=荘真由美、エイミー=佐久間レイが主要として記録されている。

◆ ジョオ(山田栄子):勢い・照れ・後悔が一つの声の中で同居する

ジョオは、物語を走らせる人物であると同時に、感情の制御がうまくない人物でもある。山田栄子の芝居は、強さを一本調子で押し切らず、強がりの裏にある照れや怖さを細い揺れとして残すのが上手い。怒っている台詞でも、怒りの“芯”の近くに迷いが聞こえる。だからジョオが失敗したあとに謝れない場面や、言い過ぎたあとに黙り込む場面が、わざとらしい反省ではなく、本人にも整理できていない感情として伝わる。作品全体のテンポも、ジョオの息づかいが先に走ることで生まれる部分が大きく、家族劇なのに“退屈しない”推進力につながっている。公式紹介でもジョオのキャストとして山田栄子が挙げられている。

◆ メグ(潘恵子):丁寧な言葉の中に、憧れと不安を混ぜる

メグは長女として、家族の前では落ち着いていたいし、外では恥をかきたくない。その“整えようとする力”があるぶん、ふっと崩れた瞬間が心に残る役でもある。潘恵子の声は、いわゆる優等生的な上品さを持ちながら、感情が揺れたときに語尾や間が微妙に乱れる。その乱れ方が大げさではないため、メグの葛藤が「急に別人になる」ではなく「ずっと抱えていたものが少し漏れる」形で見えてくる。視聴者がメグに共感しやすいのは、彼女が我慢強いからというより、我慢の中でちゃんと迷っているのが声に出るからだ。キャストとして潘恵子がメグ役であることは複数の公式・準公式情報で確認できる。

◆ ベス(荘真由美):小さな声で、家の中心を支える

ベスは目立つ役回りではないが、作品の心拍を整える存在だ。荘真由美の演技は、音量を上げずに感情を通すのが特徴で、だからこそベスの優しさが“いい子の記号”にならない。遠慮がちに聞こえる一方で、家族が傷ついているときには、言葉の温度だけで相手を包むような強さが出る。特に、家の空気が張りつめた場面で、ベスが短く言う一言が場をほどくことがあるが、その効き方が自然で、家族がベスに寄りかかってしまう危うさまで含めて伝わる。ベス役が荘真由美である点も、公式紹介を含む複数情報で一致している。

◆ エイミー(佐久間レイ):背伸びと幼さの往復運動を、声の表情で見せる

末っ子エイミーは、可愛く描こうと思えばいくらでも可愛くできるが、本作では“可愛さだけではない”ところが魅力になる。佐久間レイの声は、明るさの中に小賢しさや悔しさを混ぜられるため、背伸びした台詞がただの愛嬌に終わらず、時に刺々しく聞こえる。その刺々しさが出るからこそ、泣きそうになった瞬間や、素直に謝れた瞬間が効いてくる。視聴者はエイミーに対して、微笑ましいと感じる回と、少し腹が立つ回の両方を体験しやすいが、それは“成長の途中”を真正面から声が引き受けている証拠だ。エイミー役が佐久間レイである点も公式紹介で明示されている。

◆ 母メアリー(中西妙子):説教ではなく、行動の重さで導く声

メアリーは家の倫理を背負う存在だが、完璧な聖母として置かれると物語が薄くなる。本作の母は、優しさと現実的な判断が同居していて、その“同居”が声から伝わる。中西妙子の演技は、子どもに寄り添う柔らかさと、家庭を回す責任の硬さの切り替えが滑らかで、娘たちが反発しても最後には納得してしまう説得力がある。特に父の知らせが入る局面では、泣きの芝居で引っ張るより、決断を言い切る声の強さが前に出て、視聴者も「この家はまだ折れない」と感じられる。メアリー役が中西妙子である点も作品情報として整理されている。

◆ 父フレデリック(阪脩)と大人たち:不在でも響く“家の柱”

父フレデリックは出番が限られる分、声が出るたびに家族の空気が変わる必要がある。阪脩の声には、理想や信念を語る硬さだけでなく、家族を案じる温度があり、戦地にいる人物の“遠さ”と“近さ”が同時に響く。さらに家政婦ハンナ(大方斐紗子)は、働き手としての頼もしさと、時に娘たちを叱る親代わりの厳しさを、一本の声で成立させている。こうした大人の声がしっかりしているから、四姉妹が騒いだり泣いたりしても、作品全体が落ち着きを失わない。フレデリック=阪脩、ハンナ=大方斐紗子といった主要周辺キャストもキャスト情報として確認できる。

◆ マーサ(水城蘭子)ほか脇役:物語の摩擦を生む“声の質感”

マーサのような人物は、脚本上は“厄介な大人”として機能しやすいが、単純な意地悪に寄ると浅くなる。本作のマーサは頑固さと孤独が同居しており、水城蘭子の声はその二層をきちんと聞かせる。厳しい言葉の中に、過去の悔いがにじむ瞬間があり、ジョオとの衝突が“勝ち負け”ではなく“分かり合いの手前”として成立する。ローリーや周囲の人物、町の人々も含め、脇役の声が生活のリアリティを補強し、マーチ家が社会と接続している感じを作る。キャスト一覧にはマーサ(水城蘭子)をはじめ複数の人物が整理されており、作品の広がりを声の層で支えていることがうかがえる。

◆ 歌と声優のつながり:後半OPが“四姉妹の存在証明”になる

本作は主題歌が前後半で切り替わり、後半OPでは四姉妹のキャストが歌唱に参加する構成になっている。ここが作品体験として大きく、物語が進み姉妹それぞれの道が見え始める時期に、声そのものが「私たちが歩いている」という実感を補強する。視聴者の側も、台詞として聞き慣れた声が歌になることで、キャラクターへの距離が一段縮まる。ドラマ性を上乗せするというより、家族の時間を“週に一度の習慣”として定着させる仕掛けとして効いていたと言える。後半OPの歌唱者が潘恵子・山田栄子・荘真由美・佐久間レイであることは、作品情報としてまとまっている。

◆ 視聴者の受け止め方の傾向:派手な名演より、日常会話の説得力が記憶に残る

『愛の若草物語』の声の評価は、泣きのクライマックスで圧倒するタイプというより、日常の積み重ねが気づけば胸に残っている、という語られ方になりやすい。ジョオの言い過ぎに「痛いほどわかる」と感じたり、メグの丁寧さの裏の羨ましさに刺さったり、ベスの小さな声が場を救うのを覚えていたり、エイミーの生意気さに腹を立てた後で成長に泣かされたりする。こうした反応が起きるのは、キャストがキャラクターを“好かれるように整える”より、欠点も含めて生活者として声に乗せているからだ。結果として、見終わった後に残るのは名台詞よりも、家の中のささいな会話の調子、呼びかけの距離、沈黙の長さだったりする。それがこの作品の声優陣の仕事の凄さであり、名作劇場らしい“生きた芝居”を成立させた最大の要因になっている。

[anime-5]

■ 視聴者の感想

『愛の若草物語』の感想は、いわゆる“泣ける名作”として一括りにされるよりも、「見ているうちに自分の生活や家族の記憶が呼び戻される」といった語られ方が多いタイプの作品だ。派手な冒険や大決戦があるわけではなく、日々の選択と小さな出来事が積み重なって、いつの間にか胸の奥へ沈んでいく。その“沈み方”が静かだからこそ、視聴者は自分の年齢や経験によって、刺さるポイントが変わる。子どもの頃はジョオの勢いが気持ちよく、大人になってからはメグの現実感が沁みたり、ベスの弱さが痛かったり、エイミーの嫉妬が妙に理解できたりする。ここでは、作品を見た人が抱きやすい感想の傾向を、よく語られる視点ごとに整理していく。

◆ 「家族ドラマが濃い」:四姉妹の会話が“本当に家の中っぽい”

まず多いのが、四姉妹のやり取りのリアルさに関する声だ。仲が良いのに刺々しい、優しいのに言い過ぎる、謝りたいのに意地になる。こうした矛盾が、台詞の言い回しや間の取り方で自然に出るため、「アニメなのに家族の空気がする」という感想につながりやすい。特に視聴者が記憶に残しやすいのは、ドラマチックな告白より、台所での小言や、些細な勘違いからの口げんか、仲直りの照れくささだ。家族ものは“良い話”に寄せると嘘っぽくなりがちだが、本作はむしろ欠点を見せることで信頼を取っている、と受け止められやすい。

◆ 「ジョオが好き/苦手」両方出る:主人公の“危うさ”が作品の強さ

感想で面白いのは、ジョオに対して評価が割れやすいことだ。活発で痛快、夢を追う姿が眩しい、という好意的な声がある一方で、短気で言い方がきつい、無鉄砲で周囲を振り回す、という苦手意識も出やすい。けれど、その両方が出ること自体がジョオの人物造形の成功でもある。彼女は“正しい主人公”ではなく、“未熟なまま走る主人公”だから、視聴者の経験や性格で受け止め方が変わる。そして多くの場合、見進めるうちに「最初は苦手だったけど、あの不器用さが好きになった」「好きだけど、痛いところもあるから忘れられない」といった、単純なファン心理ではない複雑な感想に落ち着く。

◆ 「メグに共感した」:長女の現実感が大人に刺さる

大人の視聴者や、家庭の責任を感じた経験のある人ほど、メグへの共感が強くなる傾向がある。きちんとしていたいのに、羨ましさが出る。家族のために頑張りたいのに、自分の欲もある。外では恥をかきたくないのに、家では弱音を吐けない。こうした“板挟み”が、メグの言葉遣いの丁寧さの裏から滲むため、「わかりすぎて辛い」と感じる人もいる。子どもの頃は地味に見えたメグが、見返すと一番人間臭い、と言われやすいのも本作の特徴だ。

◆ 「ベスが胸にくる」:静かな優しさが、後から効いてくる

ベスに関する感想は、視聴中より視聴後に強くなるタイプが多い。大声で泣かせるより、小さな声で場を支える人物だから、最初は目立たない。しかし、家族が揺れたとき、ベスの存在がどれほど大きかったかが、後半へ進むほどわかってくる。優しさが美徳として称賛されるだけでなく、その優しさが本人の負担にもなる危うさまで含めて描かれるため、「ただのいい子じゃない」「弱いからこそ強い」といった言葉で語られやすい。特に、音楽や家の空気にまつわる場面は、ベスが“家の中心”になっていると感じさせ、後年の再視聴で評価が上がりやすい。

◆ 「エイミーがリアル」:腹が立つのに、見捨てられない末っ子

末っ子エイミーは、視聴者の感情を揺らしやすい。生意気でわがまま、背伸びが痛い、と感じる回もあるが、そのぶん成長がわかりやすい。子どもの視聴者は「エイミーって困る」と思いながら見て、大人の視聴者は「末っ子ってこうなるよね」と苦笑いしつつ、時々胸が痛くなる。嫉妬や見栄が、可愛く丸められずそのまま出るからこそ、後で謝れたとき、素直になれたときの一歩が強く残る。「嫌いになりそうなのに、最後には応援してしまう」という感想が出やすいのも、彼女が作品の“成長の尺度”になっているからだ。

◆ 「時代の重さがじわじわ効く」:戦争は“イベント”ではなく生活の圧力

本作の時代背景については、「戦争ものとして怖い」というより、「生活が不安定な時代の息苦しさが伝わる」という受け止めが多い。父が戦地にいることは、悲しい出来事であると同時に、暮らしの判断を左右する圧力だ。手紙や電報が家の空気を変える、将来の見通しが立ちにくい、助け合いが必要になる。こうした要素が、ドラマチックな戦闘ではなく、日常の中の緊張として描かれるため、「見終わると妙に現実的な気持ちになる」「家族が無事でいることの価値を考えさせられる」といった感想につながりやすい。

◆ 「名作劇場らしい安心感」:辛い場面があっても、最後は生活へ戻れる

世界名作劇場の魅力として語られやすいのが、辛い出来事を描いても、極端な絶望で終わらず、日常へ帰っていく作りだ。本作も同様で、泣ける回があっても、次の回では食卓の会話や季節の行事が戻ってくる。その“戻り方”が雑ではなく、傷を抱えたままでも暮らしは続く、という実感として描かれるため、「子どもの頃に見ても怖すぎなかった」「親と一緒に見られた」という声に結びつく。感情を煽り散らかさず、視聴者の心を置き去りにしない配慮がある、という評価が出やすい。

◆ 見返すと感想が変わる:年齢で“刺さる姉妹”が入れ替わる

本作は再視聴で評価が変わりやすい。子どもの頃はジョオの夢や行動力がまぶしく、大人になるとメグの現実感が刺さり、体調や心の弱さを知る年齢になるとベスが痛くなる。さらに、家族の中で立場が変わるほど、エイミーの背伸びが切実に感じられるようになる。だから感想は、「昔好きだった」だけでは終わらず、「今見ると違う意味で泣けた」「あのとき気づかなかった台詞が刺さった」という形で更新される。作品が“どの視点からでも受け止められる”ように作られている証拠であり、長く語られる理由の一つでもある。

[anime-6]

■ 好きな場面

『愛の若草物語』で「好きな場面」を語るとき、多くの人が挙げるのは、派手な名場面というより“心が動いた瞬間”であることが多い。四姉妹の言葉が少しだけ柔らかくなったとき、意地を張った後に小さく後悔が見えたとき、家の空気が張りつめていたのに、誰かの一言でふっとほどけたとき。こうした場面は、ストーリーの山場として作られているというより、生活の流れの中で自然に訪れるからこそ強い。ここでは、視聴者が「思い出すと胸が温かくなる」「ここで泣いた」「ここでこの作品が好きになった」と語りやすい場面のタイプを、いくつかの“場面の系統”としてまとめていく。

◆ ① 引っ越しの決断と旅立ち:家族が一つの方向を向く瞬間

序盤で印象に残りやすいのが、父の一時帰宅をきっかけに引っ越しが決まっていく流れだ。誰もが納得しているわけではないのに、家族として決めなければならない。寂しさ、怖さ、期待、そして父を見送る不安が同時に渦巻き、姉妹それぞれの反応がくっきり出る。ここが好きだと言われるのは、泣けるからというより、家族が“子どもでいること”を一度終わらせられる場面だからだ。新しい土地へ向かう旅は、物語のスタート地点としての高揚感もあり、視聴者が作品世界に入り込む入口にもなる。

◆ ② マーサの屋敷での気まずさ:優しさだけでは解けない関係の面白さ

マーサの屋敷で暮らす短い期間は、好きな場面として挙げる人が意外に多い。理由は、居心地の悪さがあるからこそ、人間関係の“駆け引き”が見えるためだ。お礼を言うべきなのに遠慮が勝つ、誤解を解きたいのに言葉が足りない。マーサは頑固で、周囲の人物も疑い深い。そこにジョオが正面からぶつかっていくことで、場面がピリッと締まる。誰かが一方的に正しいわけではなく、過去の傷や立場が絡んでいるのが見えるため、「ただの意地悪ではないところが好き」「大人の事情が見えるのが面白い」と語られやすい。

◆ ③ 新しい家での“生活の立て直し”:家族劇の醍醐味が詰まった時間

視聴者がじわじわ好きになるのは、派手な事件が起きない回の中にある、生活の立て直しの場面だ。家の中で役割分担を決める、足りないものを工夫で埋める、食卓を整える。そうした“暮らしの再建”が、四姉妹の成長そのものとして描かれる。ジョオが空回りして笑いが生まれたり、メグが段取りでまとめたり、ベスが静かに支えたり、エイミーが拗ねながらも手伝ったり。そこにハンナの頼もしさが加わって、家族のリズムが出来上がっていく。この「家が家になっていく」時間が好き、という感想は、本作ならではだ。

◆ ④ ローリーとの交流が始まる回:家の外に窓が開く感覚

隣家ローリーとの交流が始まるあたりは、作品の空気がふっと明るくなり、好きな場面として語られやすい。四姉妹にとって、同世代の友人ができることは単なるイベントではなく、世界が広がる出来事だ。ローリーの明るさは刺激になり、同時に彼の孤独が見えたとき、マーチ家の温かさが外へ届く感覚も生まれる。視聴者はここで「この作品は家族の中だけで完結しない」と感じられるし、ジョオとローリーの距離感に、友情とも恋とも言い切れない面白さを見出す人も多い。

◆ ⑤ ジョオの“書く”場面:夢が現実の中に根を張る瞬間

ジョオが創作に向き合う場面は、作品の芯に触れる場面として挙げられやすい。書くことは、彼女にとって逃避ではなく、現実を抱え直す手段だ。悔しいことがあった日ほど机に向かう、言い過ぎた夜ほど物語にしてしまう。こうした描写があるから、視聴者はジョオの夢を「叶うか叶わないか」の話ではなく、「どう生きるか」の話として受け取れる。好きな場面としては、成果が出る瞬間より、書けなくて苛立つ瞬間、誰にも理解されないと思い込む瞬間、でも結局またペンを取る瞬間が挙げられやすい。不器用さが美しく見えるからだ。

◆ ⑥ ベスのピアノが鳴る場面:言葉より先に家の空気が整う

ベスがピアノを弾く場面は、派手ではないのに強く記憶に残る代表格だ。誰かが泣いている、家が張りつめている、言葉が足りない。そんなときに音が入ると、場面が“説明”ではなく“体験”になる。視聴者は、キャラクターが言葉で語らなくても、心がどこへ向かっているかを感じ取れる。だからベスのピアノは、単なる趣味描写ではなく、家族が生き延びるための呼吸のように機能している。「あの曲が流れると泣く」というタイプの感想が出やすいのも、こうした音の力があるからだ。

◆ ⑦ 母が家を離れる場面:送り出す側の必死さが刺さる

父の身に関わる知らせが届き、母メアリーが家を離れて父のもとへ向かう場面は、好きな場面というより「忘れられない場面」として語られがちだ。ここで泣く人が多いのは、別れの悲しさだけではなく、残される側が必死に気丈に振る舞うからだ。娘たちは「大丈夫」と言いたいけれど、本当は大丈夫ではない。母も「心配しないで」と言うけれど、心配している。言葉と本音がずれているのに、家族として成立させるしかない。その“無理をする優しさ”が、視聴者の胸に刺さる。

◆ ⑧ 姉妹げんかからの仲直り:謝り方が下手な家族のリアル

姉妹げんかは何度も起きるが、その中でも印象に残るのは、仲直りの仕方がいちいち不器用な回だ。真正面から「ごめん」と言えず、別の形で気遣ってしまう。お菓子を分ける、手伝いを増やす、相手の好きなものを黙って置いておく。視聴者が「好き」と言うのは、この“照れ隠しの優しさ”が本当に家族っぽいからだ。理想的な仲直りではなく、気まずさが残りつつも一緒に食卓に戻る。その温度が、見終わった後にじわっと残る。

◆ ⑨ 何も起きない回の夕暮れ:名作劇場の“生活の余韻”

最後に、本作で意外と語られるのが「特別な事件がない回の夕暮れが好き」という感想だ。散歩の帰り道、窓辺の光、台所の音、風の匂い。そうした情景の中で、姉妹が小さく笑ったり、黙ったりしているだけで、作品のテーマが伝わってくる。人生は事件の連続ではなく、ほとんどは“何も起きない日”でできている。本作はそこを丁寧に描くから、視聴者も「自分の生活に戻る」感覚で見られる。そして、その静かな余韻こそが好き、という声につながっていく。

[anime-7]

■ 好きなキャラクター

『愛の若草物語』で「好きなキャラクター」を挙げるとき、視聴者の語り口は“強いから好き”“可愛いから好き”だけでは終わりにくい。むしろ、欠点があるからこそ忘れられない、痛いところが自分に似ている、あの場面の表情が頭から離れない――そういう、生活に根差した理由で語られやすい作品だ。四姉妹はそれぞれ魅力の方向が違い、さらに周囲の大人たちも“好きになる余地”を残している。ここでは、視聴者が推しとして挙げやすい人物と、その理由として語られがちなポイントを、キャラクターごとの“好かれ方の傾向”としてまとめていく。

◆ ① ジョオ派:不器用な情熱に引っぱられる

ジョオが好き、という人の理由は大きく二つに分かれやすい。一つは「行動力があって痛快」「夢に向かって突き進む姿が眩しい」というストレートな憧れ。もう一つは「強がってるのに傷つきやすい」「言い過ぎて後悔する姿がリアル」という共感だ。ジョオは主人公だから目立つだけでなく、感情の揺れ幅が大きい。だから視聴者は、スカッとする瞬間も、ヒヤッとする瞬間も一緒に味わう。その結果、「好きだけど放っておけない」「危なっかしいから見守りたくなる」というタイプの推し方が生まれる。特に人気が出やすいのは、失敗して落ち込む姿より、落ち込んでいるのに強がってしまう姿で、そこに“自分の若い頃”を重ねる人も多い。

◆ ② メグ派:現実と憧れの板挟みに共鳴する

メグ推しは、作品を大人目線で見たときに増えやすい。長女としての責任感、家計を助ける現実、礼儀や体面への意識。そうした要素が“まっとうな人”としての魅力になる一方、彼女自身も華やかな世界への憧れを捨てきれない。そこで「ちゃんとしていたいのに、欲もある」という矛盾が生まれ、それが人間臭さとして刺さる。メグが好きと言う人は、彼女の強さより、弱さが漏れた瞬間を大事に語ることが多い。例えば、羨ましさを隠せなかったり、将来に不安になったり、優しさが義務に変わって苦しくなったりする場面だ。そういう場面でメグは、泣き叫ばない代わりに、言葉や間が少しだけ乱れる。その“乱れ方”にリアリティがあるから、推しとして根強い。

◆ ③ ベス派:静かな優しさが、後から人生に効いてくる

ベスが好き、という人は「見終わってから好きになった」という言い方をすることが多い。視聴中は目立たないのに、振り返ると、家族が壊れずにいられたのはベスの存在が大きいと気づくからだ。ベスは優しい。でもその優しさは、ただの“いい子”ではなく、怖がりで、弱くて、外へ踏み出すことが簡単ではない人の優しさだ。だから、たまに見せる小さな勇気が非常に強く映る。ベス推しの人が語りやすいのは、ピアノの場面、家の空気が張りつめたときに彼女が短く言う一言、誰かのために黙って動く場面など、言葉より行動で示す瞬間だ。「ベスみたいな人が身近にいてほしかった」「自分もああいう優しさを持ちたい」といった、憧れに近い推し方になることも多い。

◆ ④ エイミー派:生意気さも含めて“成長が見える”のが好き

エイミー推しは、最初から好きというより、途中で評価が変わって好きになるタイプが多い。末っ子の背伸び、見栄、嫉妬、わがまま。それらが可愛く丸められずに出てくるから、視聴者は腹が立つ回も経験する。けれどその分、成長がはっきり見える。謝れるようになる、自分の未熟さを認める、姉を尊敬できるようになる。そうした“変化の線”が太いので、「気づけば応援していた」「一番人間味がある」と感じる人が出る。エイミー推しの人は、彼女を“可愛い末っ子”としてではなく、“背伸びが痛いほどわかる存在”として語ることが多く、好きの理由がかなり切実になりやすい。

◆ ⑤ ハンナ派:頼もしさと生活感が、作品の安心になる

四姉妹以外で推しとして挙げられやすいのがハンナだ。家のことを回す実務能力、明るい気質、時に厳しく叱る強さ。ハンナは“便利なサポート”ではなく、家族のもう一人の大人として存在している。だから視聴者は、彼女が画面にいるだけで安心する。推し理由としては「料理や家事の場面が好き」「ハンナがいると家が本当に家に見える」「母が不在のときの支え方が泣ける」といった、生活のリアリティに直結するものが多い。ハンナ推しは、作品を“家族の物語”として受け止めた人ほど生まれやすい。

◆ ⑥ メアリー派:理想論ではなく、現実の中で家族を導く姿に惚れる

母メアリーを好きになる人は、人生経験が増えるほど増えやすい。父がいない中で家を回し、娘たちの感情を受け止め、甘やかしすぎず、でも突き放さない。慈善活動のような“正しさ”も、余裕があるからではなく、余裕がない中でやりくりして続けている。推し理由としては「母として強いのに、ちゃんと弱さもある」「娘たちに説教ではなく行動で示す」「決断の場面の背中がかっこいい」といったものが多い。特に、父の知らせを受けて行動する局面は、涙を誘うというより、尊敬が生まれやすい場面として語られる。

◆ ⑦ マーサ派:頑固さの奥にある寂しさが、逆に愛おしい

意外に一定数いるのがマーサ推しだ。最初は厄介な大人に見えるが、彼女がなぜ人を信じにくいのか、なぜ頑固になってしまったのかが見えてくると、ただの意地悪ではないとわかる。推し理由としては「厳しいのに可愛げがある」「素直になれない感じが人間っぽい」「ジョオとのやり取りが面白い」といったものが多い。マーサは変化するが、急に丸くなるわけではない。少し良くなってもまた頑固さが顔を出す。その“揺り戻し”がリアルで、「憎めない」という感情を引き出しやすい。

◆ ⑧ ローリー派:明るさの裏の孤独が刺さる

ローリーは、四姉妹にとって外の世界の象徴であり、視聴者にとっては“青春の匂い”を運ぶ存在になりやすい。明るく人懐っこいのに、どこか寂しさがある。裕福で恵まれているように見えるのに、心の居場所を探している。推し理由としては「家族に憧れるローリーが切ない」「ジョオとの距離感が好き」「友達としても恋としても言い切れない関係が良い」といった、関係性込みの語られ方が多い。ローリー推しは、物語を“恋愛”として見たい人より、友情と成長の物語として見たい人に多い印象だ。

◆ 推しが分かれるのが、この作品の強さ

『愛の若草物語』は、誰が一番人気、で終わらない。視聴者の年齢や立場によって、刺さる人物が入れ替わるからだ。ジョオに憧れ、メグに共感し、ベスに泣かされ、エイミーの成長に救われる。あるいは、ハンナやメアリーの背中に尊敬が生まれる。推しが分かれるということは、どの人物にも“生きた矛盾”があり、単なる役割で終わっていないということでもある。だからこそ、この作品は何年経っても「私はこの人が好き」と語れる余地が残り続ける。

[anime-8]

■ 関連商品のまとめ

『愛の若草物語』の関連商品は、巨大フランチャイズのように派手な大量展開で押し切るタイプというより、「作品の雰囲気を家に持ち帰る」方向にじわっと広がっていった印象が強い。世界名作劇場の系譜らしく、視聴の中心が家族層にあり、キャラクターを“戦わせる”より“暮らしを見せる”作品だったぶん、商品も日常に寄り添うもの、コレクションとして残るもの、後年にまとめて手に入るものの三本柱になりやすい。ここでは、当時〜後年にかけての「出やすい商品ジャンル」と「ファンの手元に残りやすい傾向」を、分野別に整理していく。

◆ 映像関連(VHS・LD・DVD・Blu-ray・配信):世代ごとに“手に入れ方”が変わる

放送当時〜90年代にかけては、家庭での保存手段としてまず録画文化が強く、公式の映像商品は「欲しい人が買う」位置づけになりがちだった。とはいえ名作劇場作品は、一定の固定ファンとコレクターが早い段階から付いていたため、VHS(セルやレンタル流通を含む)での展開は“シリーズを追いかける人向け”に意味を持った。LD(レーザーディスク)はアニメファンの嗜好品として映像とパッケージ性が評価されやすく、当時の所有欲を刺激するメディアとして扱われがちだった。2000年代以降は、まとめて全話を見直したい需要が強くなり、DVD-BOXやコンプリート系のセット商品が「決定版」として定着しやすい。さらに近年は配信で触れる入口が増え、手元に置く派は“保存版”としてディスクを選ぶ、という二極化になりやすい。映像特典としては、解説書(ブックレット)やジャケットアート、オープニング・エンディングの映像素材などが価値になりやすく、ファンは本編だけでなく“当時の空気を閉じ込めた周辺要素”を求める傾向がある。

◆ 書籍関連(原作小説・児童向け版・ムック・アニメ絵本):物語を“読み直す”入口が多い

『若草物語』はもともと児童文学として長く読み継がれてきた作品なので、アニメ関連の書籍は「アニメをきっかけに原作へ戻る」「原作ファンがアニメを確認する」という往復が起きやすい。書籍ジャンルとしては、まず原作小説(新訳・旧訳・児童向け抄訳など)が幅広く流通し、アニメ視聴者が手に取る入口になりやすい。そこから派生して、アニメの場面を追える絵本的な構成、読みやすい文章とスチル中心のビジュアルブック、キャラクター紹介や世界観解説をまとめたムック系が“思い出の整理”として好まれる。アニメ雑誌の特集号や切り抜き、当時の放送情報が載った紙媒体も、後年に価値が出やすいカテゴリだ。名作劇場は派手な設定資料集が大量に出回るタイプではない一方、背景美術や生活小物の描写が丁寧なので、もし制作資料に触れられる本があると“生活の絵作り”を味わう資料として評価されやすい。

◆ 音楽関連(EP・LP・カセット・CD・サントラ):主題歌が“記憶のスイッチ”になる

音楽商品は、当時は主題歌のシングル(EP盤やカセット)を入口に、サウンドトラックやボーカル集が“作品の余韻”として楽しまれやすい。『愛の若草物語』は主題歌が前後半で切り替わる構成のため、視聴者の記憶にも「前半の空気」「後半の空気」が音として残りやすい。結果として、主題歌のメディアはコレクション価値が生まれやすく、盤面・ジャケット・帯などの状態が重要視されがちになる。サントラ系は、劇中の生活音に溶けるような曲が多いほど“聴き流せるのに情景が浮かぶ”という強みが出るため、作業用BGMとして再評価されることもある。CD化や復刻盤が出る時期には、「懐かしいから」だけでなく、「今の生活に合う音」として買い直す人が出やすいのも、家庭劇作品ならではだ。

◆ ホビー・おもちゃ(フィギュア・ぬいぐるみ・ミニ玩具):量より“残っているもの”が価値になる

本作のような名作劇場系は、ロボットアニメのように玩具連動で大量展開される路線ではないため、当時の“定番玩具ライン”は比較的控えめになりやすい。それでも、子ども向けのアニメグッズとしては、雑貨寄りの簡易玩具(小さな人形、マスコット、ミニパズル、シールセットなど)が出やすく、クリスマスや店頭販促のタイミングに合わせた小物が記憶に残りやすい。また、フィギュアが本格的に充実するより前の時代でも、文具・雑貨の延長としての小型マスコットや、家庭で使える飾り物的グッズは作られやすい。結果として「当時はそこまで派手に集められなかったけど、今見ると希少」という残り方をすることが多い。もしセル画や背景画、設定資料の複製などが市場に出る場合は、作品の“生活の絵”の美しさが直接味わえるため、アニメ資料としての価値が強くなる。

◆ 文房具・日用品(下敷き・ノート・筆箱・カレンダー等):作品の温度を日常へ持ち込むカテゴリ

家庭向け作品の関連商品で強いのが、文房具や日用品のラインだ。派手に飾るより、学校や家の中で自然に使えるものが好まれるため、下敷き、ノート、メモ帳、シール、鉛筆、消しゴム、カレンダー、ポスターなどが中心になりやすい。特に四姉妹が並ぶビジュアルは「仲の良さ」も「成長の違い」も同時に出るので、集合絵がグッズ映えしやすい。名作劇場は“キャラの決めポーズ”より“生活の一瞬”が魅力なので、イラストも笑顔の集合より、窓辺・食卓・季節の風景と組み合わせた絵柄が人気になりやすい。日用品は使い込まれて残りにくいぶん、未使用品が後年に価値を持ちやすい傾向もある。

◆ 食玩・お菓子・付録系(カード・シール・小冊子):当時の空気を思い出す“軽いコレクション”

80年代アニメの周辺では、玩具ほど高価ではない“集めやすい入口”として、食玩やお菓子の景品、雑誌付録の存在が大きかった。シール、カード、ミニブック、ポストカードなどは、作品のファンだけでなく、たまたま見ていた層にも届きやすい。『愛の若草物語』の場合、コレクションとしての派手さより、絵柄の温かさや姉妹の表情の違いが魅力になるため、当時の印刷物は「この絵が好き」で残されやすい。結果として、後年に見返したとき“映像ではなく紙の手触り”で作品を思い出す人も出てくる。

◆ ゲーム・ボードゲーム系:派手な展開は少なくても“あると嬉しい”枠

名作劇場作品は、アクションゲーム化より、すごろくやカードゲームのような“家族で遊ぶ形”に寄りやすい。とはいえ本作は競争や必殺技で盛り上げるタイプではないため、もしボードゲーム化する場合も、姉妹のイベントを進めていく、季節の行事を集める、家の仕事を協力してこなす、といった“生活イベント”を遊びに落とす方向が似合う。実際に商品が存在するかどうかに関わらず、関連商品の傾向としては「作品のテーマを壊さない遊び方」が重視され、コレクターは内容より箱絵や付属物の雰囲気に惹かれて手に取ることも多い。

◆ まとめ:関連商品は“派手さ”ではなく“残り方”で価値が決まる

『愛の若草物語』の関連商品は、爆発的に大量展開されるより、作品を好きになった人が“生活の中で持っていたい”と思う形で広がりやすい。映像は世代ごとにメディアが変わり、書籍は原作への回帰が強く、音楽は主題歌が記憶のスイッチになる。ホビーや日用品は数が多くないぶん、残っているものが貴重になりやすい。つまりこの作品のグッズの価値は、希少性だけではなく「触れると、あの家の空気が戻ってくる」ことにある。

[anime-9]

■ オークション・フリマなどの中古市場

『愛の若草物語』の中古市場は、「大ヒット玩具アニメのプレミア争奪戦」というより、“名作劇場を確保したい層”がじわじわ支えているタイプに近い。つまり、極端に高騰し続けるというより、①見返すための実用品(DVDなど)と、②当時物としての紙・音盤・小物(雑誌、EP、文具など)が、それぞれ別の理由で取引される構造になりやすい。加えて、同じ「DVD」でも“レンタル落ち”と“セル版(販売品)”で価値が分かれ、付属品(帯・ブックレット・外箱)や状態の差で価格帯が一段変わる。直近の出品傾向を見ても、Yahoo!オークションにはレンタル落ちDVDやEPレコードが幅広く並び、メルカリには単巻・全巻セット・ボックス系が混在する形で流通している。

◆ 中古で“価格が動く”ポイント:まずここで差が付く

中古価格が動きやすいのは、だいたい次の要素だ。①形態(単巻/全巻セット/DVD-BOX)②版の違い(完結版・セレクション系・流通経路の違い)③レンタル落ちかどうか④付属品の有無(外箱・帯・ブックレット・特典)⑤盤面とケースの状態(キズ、日焼け、カビ臭、割れ、ジャケットの退色)。特に名作劇場系は「全話を通して見たい」需要が強いので、単巻が安くても“全巻揃えると高くつく”ことが起こりやすい。逆に、最初からセットで出ている場合は「まとまって買える」利便性で一定の相場が形成されやすい。メルカリでも全12巻セットや単巻が並び、価格も幅がある(例:全12巻セットの出品や単巻3,000円台などが確認できる)ため、揃え方で総額が変わりやすい。

◆ 映像関連(DVD-BOX/単巻DVD/レンタル落ち):いちばん流通が読みやすい主戦場

映像は中古市場の中心で、探し方も比較的わかりやすい。代表格はDVD-BOXやセレクション系ボックスで、BookOffの通販では「ファミリーセレクションDVDボックス」の中古価格が具体的に表示されており、在庫があるときは“買い切りの目安”を作りやすい(例:中古8,470円表示)。 一方、フリマでは単巻や全巻セットが混在する。メルカリ検索では、単巻が3,000円台で並ぶ例や、全12巻セットが4,000円台〜1万円台まで幅広く見えるため、「とにかく安く全話を確保したい」ならレンタル落ちセット寄り、「盤や付属品にこだわる」ならセル版セット寄り、という分岐が起こりやすい。 Yahoo!オークション側は、レンタル落ち単巻DVDがかなり低価格で出ることもあり、単発で拾うには強い。ただしレンタル落ちはディスク面の使用感やケース差し替えなどがあるので、“見られればOK”か“保存したい”かで判断が変わる。

◆ 書籍関連(原作・児童文庫・アニメ関連本・雑誌):安いが“揃えたくなる沼”になりがち

書籍は、単価は比較的穏やかなことが多い反面、種類が多くて「気づいたら集まる」枠になりやすい。原作『若草物語』そのものは版が多く、アニメ視聴者が“読み直し”で買うケースもある。さらにアニメ周辺だと、当時の雑誌記事・番組欄・特集号などの紙ものが出ることがあり、これは状態で評価が割れやすい。Yahoo!オークションの検索結果にも雑誌(例として月刊OUTの号が混じる)が見えるため、紙媒体は「出たら拾う」タイプの流通になりやすい。

◆ 音楽関連(EP/LP/CD):主題歌は“安い時は驚くほど安い”、でも条件で跳ねる

音盤で目立つのは主題歌EPだ。Yahoo!オークションの検索結果では、EP「若草の招待状」関連が100円台〜数百円で出ている例が確認でき、相場だけ見るとかなり手に取りやすい部類に入る。 ただし、ここは“条件で跳ねる”典型でもある。たとえば、帯や告知チラシ、メッセージカード類の付属、盤質の良さ、ジャケットの色味、保管臭の少なさなどで、同じタイトルでも評価が変わる。コレクターは「聴ける」より「当時物として気持ちよく持てる」を重視することが多いので、写真と説明文の密度が高い出品ほど値がつきやすい。

◆ ホビー・文房具・日用品(下敷き・ノート・カレンダー等):出る数が少ないぶん、状態がすべて

この手の“当時の消耗品系”は、そもそも現存数が少なく、出品があっても状態差が極端になりやすい。未使用・未開封は強い一方、使用済みでも「絵柄が良い」「当時の空気が残っている」で買い手が付くことはある。名作劇場系は派手な立体玩具より紙・布・プラ小物に分散しやすいので、気長にウォッチして“出たときに拾う”のが現実的。

◆ まとめ買いのコツ:失敗しにくい順番

中古で集めるときに失敗が少ない順番は、①まず映像を「ボックスで一気に」か「レンタル落ち全巻で割り切る」か決める → ②次に主題歌EPは状態と付属品の好みで選ぶ → ③最後に紙もの・小物は“出会い枠”として拾う、がやりやすい。現時点でも、ボックス系はBookOffのような中古店で価格が見え、フリマには単巻・全巻セットが複数出ているので、予算に合わせてルートを分けられる。 そして一番大事なのは、相場より「自分は保存したいのか、視聴できればいいのか」を先に決めること。『愛の若草物語』は、暮らしの空気を何度でも浴びたくなる作品だからこそ、“見返せる形”を確保した瞬間から、関連商品は自然に増えていく——中古市場はその受け皿になっている。

[anime-10]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

愛の若草物語 ファミリーセレクションDVDボックス [ 潘恵子 ]

愛の若草物語 ファミリーセレクションDVDボックス 【DVD】

評価 5

評価 5【中古】 愛の若草物語 12/ルイザ・メイ・オルコット,黒川文男,宮崎晃,大谷和夫,潘恵子(メグ),山田栄子(ジョオ),荘真由美(ベス..

【中古】 愛の若草物語 11/ルイザ・メイ・オルコット,黒川文男,宮崎晃,大谷和夫,潘恵子(メグ),山田栄子(ジョオ),荘真由美(ベス..

世界名作劇場 愛の若草物語 ギターピック トライアングル 50周年記念

【世界名作劇場 ピック】愛の若草物語 ギターピック トライアングル 50周年記念 202512ss

世界名作劇場・完結版 愛の若草物語 [ 潘恵子 ]

評価 4

評価 4![愛の若草物語 ファミリーセレクションDVDボックス [ 潘恵子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4299/4934569644299.jpg?_ex=128x128)

![世界名作劇場・完結版 愛の若草物語 [ 潘恵子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6317/4934569636317.jpg?_ex=128x128)

![【中古】 愛の若草物語 / 桂 真佐喜, 木村 光雄, ルイザ・メイ・オルコット, Louisa May Alcott / 朝日ソノラマ [単行本]【メール便送..](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/comicset/cabinet/08653317/bktpmvymqxlcmn9c.jpg?_ex=128x128)

![愛の若草物語[DVD] 6 / アニメ](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/neowing-r/cabinet/item_img_227/bcba-700.jpg?_ex=128x128)

![愛の若草物語[DVD] 11 / アニメ](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/neowing-r/cabinet/item_img_224/bcba-705.jpg?_ex=128x128)