【数量限定!! 当店で使える200円OFFクーポン】PLAMAX 1/72 scale 『機甲戦記ドラグナー』 XD-01ドラグナー1 (組み立て式プラモデル)

【原作】:矢立肇

【アニメの放送期間】:1987年2月7日~1988年1月30日

【放送話数】:全48話

【放送局】:テレビ朝日系列

【関連会社】:名古屋テレビ、創通エージェンシー、日本サンライズ

■ 概要

1987年2月7日から1988年1月30日まで、テレビ朝日系列で放送されたロボットアニメ『機甲戦記ドラグナー』は、全48話にわたる長期シリーズとして放送された作品である。本作を制作したのは『機動戦士ガンダム』をはじめ数々のリアルロボット作品を世に送り出してきたサンライズ(当時は日本サンライズの名義)。放送枠は毎週土曜の夕方5時半というファミリー層にも視聴されやすい時間帯であり、同じくバンダイの強力なスポンサー体制のもと、プラモデルや関連グッズと連動するメディアミックス戦略が展開された。

本作が立ち上がった背景には、1980年代中盤以降の「ガンダムブームの落ち着き」がある。『機動戦士Ζガンダム』(1985年)、そしてその後の『機動戦士ガンダムΖΖ』(1986年)によって「ガンダム」というブランドはリアルロボットアニメの中心に存在し続けていたが、視聴者層の一部には「難解さ」「重苦しさ」への抵抗もあった。そこで企画陣は「ガンダムとは別の新しい看板作品を立て、リアルロボットジャンルを再び広く盛り上げたい」という意図を持っていた。

その際、物語の主役に選ばれたのは「少年兵」よりも一段階大人びた「若き新兵たち」である。『銀河漂流バイファム』で描かれた少年少女たちよりも少し成長した世代を主人公に据えることで、軍に所属するリアルな立場を持ちつつ、若者らしい情熱や友情を描ける物語が構想された。これは「戦場での青春群像劇」とも言える方向性であり、従来のガンダム作品の持つハードな政治劇よりも分かりやすく、しかし同時に深みを残す構想だった。

また、デザイン面でも新しい試みが導入されている。当時サンライズと縁の深かったスタジオぬえは多忙を極めていたため、『蒼き流星SPTレイズナー』にも関わっていたヴィシャルデザインが参加。『月刊ニュータイプ』誌において「メタルアーマー前史」と題した記事を展開し、作中兵器の設定やデザインコンセプトを先行的に提示するという手法も採用された。これにより、視聴者はテレビ放送だけでなく雑誌を通じても作品世界に触れることができ、ファン層の拡大に貢献した。

『機甲戦記ドラグナー』の特徴は、前作ガンダムシリーズとの差別化を強く意識していた点にある。難解なSF理論や過度な政治思想は排除され、視聴者が直感的に理解できるような「善と悪の対立」「若者の成長物語」が主軸とされた。ガンダムがリアル志向のシリアスさを押し出していたのに対し、ドラグナーはエンターテインメント性を前面に出し、コミカルな描写や明快なストーリー展開を加えることで、幅広い層に楽しめる作品を目指した。

もちろん、スポンサーであるバンダイの意向も強く反映されている。プラモデル展開を見据えて、劇中のロボット「メタルアーマー」は多色同時射出成形やポリキャップを採用した新しい商品仕様でデザインされた。特に主役機「ドラグナー1」では、システムインジェクション技術によって複数の色を一つのパーツ内で成形する試みが行われ、塗装をしなくても設定に近いカラーリングを再現できる仕様が導入された。これは初心者でも組み立てやすい配慮であり、後のガンプラの技術発展にもつながる重要な試みである。

さらに、主役機には子供向けの遊び要素として「BB弾発射ギミック」が仕込まれるなど、単なるコレクター商品にとどまらない「遊べるプラモデル」としての側面も持っていた。当時400円から500円という手に取りやすい価格帯で発売されたこともあり、子どもたちに強く支持された。加えて、箱に印刷されたシリーズナンバーを集めて応募すると「金色のドラグナー1」がプレゼントされるキャンペーンも行われ、コレクション的な魅力を高めていた。

放送終了後も『機甲戦記ドラグナー』は繰り返しパッケージ化されている。1999年から2000年にかけて発売されたLDメモリアルボックスはファンに強い訴求力を持ち、2005年にはDVDメモリアルボックス、2010年には廉価版の「EMOTION the Best」シリーズとしても再登場した。そして最新のメディア化として2022年にBlu-ray BOXが発売。ニュープリントマスターからの2KスキャンによるHDリマスター版で、かつての映像が鮮明に蘇り、同年にはTOKYO MXで第1話のリマスター版も特別放送された。

こうした長期的な展開が示すように、『機甲戦記ドラグナー』は単なる一過性のロボットアニメではなく、80年代リアルロボット路線の新しい可能性を模索した実験的作品でもあった。その存在は、ガンダムシリーズに隠れがちでありながらも、プラモデルの技術革新やファン層の拡大に確実な足跡を残している。視聴者にとっては「わかりやすく、それでいて熱い」ロボットアニメとして親しまれ、後年のスーパーロボット大戦シリーズなどへの参戦を通じて、再び脚光を浴びることとなった。

[anime-1]

■ あらすじ・ストーリー

『機甲戦記ドラグナー』の物語は、西暦2087年という近未来を舞台にしている。この時代、月面に拠点を築いた軍事政権「ギガノス帝国」が突如として独立を宣言し、地球の統一連合政府に対して全面的な戦争を仕掛けたことから物語が始まる。月のマスドライバーを利用した大規模攻撃や、メタルアーマー(MA)と呼ばれる新型兵器による侵攻によって、地球上の七割近くが瞬く間にギガノスの支配下に置かれてしまう。人類史におけるパワーバランスは大きく崩れ、世界は再び戦火に包まれた。

この混乱の中で物語の主人公となるのが、スペースコロニー「アルカード」に暮らす三人の若者たち――ケーン・ワカバ、タップ・オセアノ、ライト・ニューマンである。彼らは本来ただの学生に過ぎなかったが、偶然にもギガノス軍の襲撃に巻き込まれ、秘密裏に開発されていた連合軍の切り札「ドラグナー」と呼ばれる最新型メタルアーマーに乗り込むことになる。機体の制御システムが彼らを正規パイロットとして認識してしまったことで、以後は本人たちの意思に関わらず戦場に身を投じる運命を背負わされてしまう。

戦争の始まりと運命の搭乗

ケーンたちは敵部隊の追撃から逃れるためにドラグナーを起動し、結果としてその戦闘でギガノス軍を撃退することに成功する。しかし、この勝利は彼らの平穏な日常を永遠に奪うこととなった。連合軍は代替パイロットを用意できなくなり、彼らを半ば強制的に徴用。戦火を逃れるための選択肢は失われ、三人は「ドラグナー遊撃隊」として正式に軍属となったのである。

以後、彼らは連合軍の拠点を目指して宇宙や地球各地を転戦しながら、ギガノス軍のエースパイロットや親衛隊との激しい戦闘を繰り広げていく。最初は戦いの素人に過ぎなかった彼らも、幾多の危機を乗り越える中で確実に成長し、やがては戦場に名を轟かす存在へと変わっていった。

ライバルとの対決

物語を彩る重要な要素として、彼らの前に立ちはだかるライバルたちの存在がある。中でも、ギガノスの誇るエースパイロット「マイヨ・プラート」との因縁はシリーズを通して大きな軸となる。マイヨは高潔で誇り高い軍人でありながら、ギガノス帝国に忠誠を誓い、ケーンたちの前に幾度も立ちはだかる。戦場での死闘を重ねる中で、彼とケーンたちは互いを強く意識し合い、単なる敵対を超えた「戦士同士の絆」に近いものを築いていく。

一方で、ギガノス側にも多彩なライバルユニットが存在する。親衛隊「プラクティーズ」や、荒くれ者の集団「グン・ジェム隊」など、個性豊かな敵パイロットたちとの戦いは、作品に緊張感とドラマを与えている。ケーンたちは時に圧倒され、時に友情や仲間の犠牲を通じて逆境を打破しながら、徐々に「戦士」としての自覚を深めていく。

地球降下と新たな戦局

物語中盤では舞台が宇宙から地球へと移る。連合軍本部を目指す道中、ケーンたちはギガノス軍の猛攻を掻い潜りながら地球へ降下。各地での戦闘を通じて地球の現状を目の当たりにし、単なる軍人としてだけでなく「自分たちは何のために戦うのか」という問いに直面することになる。

この時期に登場するのが、量産型ドラグナー「ドラグーン」の配備である。ケーンたちの活躍によって実用化されたこの新兵器は、連合軍にとって大きな戦力となり、戦局を逆転させる原動力となっていった。物語は単なる個人の戦いから、地球連合とギガノス帝国という大規模な戦争全体へと広がっていく。

ギガノス帝国内部の対立

一方で、敵側であるギガノス帝国も一枚岩ではない。総帥ギルトールは理想主義的な独裁者で、地球の腐敗を憂えて立ち上がった人物だったが、その理念は部下たちに必ずしも共有されていなかった。中でも権力欲の塊であるドルチェノフは、ギルトールを暗殺し、自ら権力を握るべく暗躍する。

この内部抗争によってギガノス帝国は混乱に陥り、マイヨのような忠義の士は裏切り者の汚名を着せられて追われる身となる。ケーンたちが戦場で成長していくのと同時に、敵側でも「忠義」と「野心」のせめぎ合いが描かれ、物語は単純な勧善懲悪では語れない複雑さを帯びていく。

終盤の激闘と決着

物語後半では、戦いの舞台は再び宇宙へ。ドルチェノフの主導によって建造された「宇宙機動要塞」をめぐる攻防がクライマックスとなる。ドルチェノフはケーンの母を人質に取り、彼をギガノス側へ引き込もうとするが、仲間の奮闘によってその企みは阻止される。

最終決戦では、ケーンとマイヨが共闘し、ドルチェノフが駆る最新鋭メタルアーマー「ギルガザムネ」と激突。圧倒的な性能を誇る敵機に苦戦しながらも、過去の戦いで得た知識と仲間の犠牲を糧に、ついにドルチェノフを打ち倒す。マイヨは要塞と運命を共にしようとするが、父ラングの説得によって生きる道を選び、物語は閉幕を迎える。

戦場に描かれる青春

『機甲戦記ドラグナー』のストーリーは、戦争という極限状況を舞台にしながらも、主人公たちの友情、成長、そして人間的な葛藤を丁寧に描いている点が大きな特徴である。敵も味方も単純な善悪で片付けられず、それぞれの立場や信念がぶつかり合うことで物語は深みを増していく。若き主人公たちが未熟さを抱えながらも戦士として成長していく姿は、視聴者に「自分ならどうするだろうか」という問いを投げかける。

このように『ドラグナー』の物語は、ロボットアニメの枠を超えて「青春群像劇」としての側面を色濃く持ち、放送から数十年を経た現在でも多くのファンの心に刻まれている。

[anime-2]

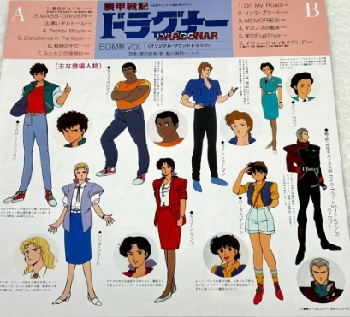

■ 登場キャラクターについて

『機甲戦記ドラグナー』の魅力を語るうえで欠かせないのが、多彩な登場人物たちである。本作は単に「主人公と敵」という単純な構図ではなく、それぞれが信念や背景を持ち、視聴者に深い印象を残すキャラクター群によって物語が成り立っている。ここでは、主要キャラクターを中心に、その個性や物語に果たした役割を詳しく見ていこう。

ドラグナー遊撃隊 ― 若き主人公たち

まず物語の核となるのが、ドラグナー遊撃隊に所属する3人の少年兵たちである。

ケーン・ワカバ

物語の主人公。日本出身の日系二世であり、明るく直情的な性格を持つ。偶然ドラグナー1のパイロットに認証されたことから、戦場に立つ運命を背負う。母・アオイや仲間を守るために戦い続ける姿は王道の主人公像でありながら、時に感情に走って失敗する未熟さも持ち合わせている。リンダ・プラートへの恋心を通じて、戦場における人間的な成長も描かれた。彼が持つ「突き進む力」はしばしば無謀と紙一重だが、その純粋さが仲間を引き寄せる原動力となっている。

タップ・オセアノ

ニューヨーク出身の快活な青年。ドラグナー2を操縦し、豪快な性格と音楽好きという一面を持つ。常にカセットプレイヤーを手放さず、戦場でもユーモアを忘れない姿は、視聴者に「緊張と緩和」を与える存在だった。女性に優しく、やがてローズと心を通わせていく恋模様も描かれる。戦場の過酷さと、彼の明るさが対照的であり、チームのムードメーカーであると同時に、人間らしい弱さも感じさせるキャラクターだ。

ライト・ニューマン

英国の名門出身という異色の経歴を持つ青年で、ドラグナー3を操縦する。冷静沈着で知性的な性格を持ち、戦場ではチームのブレーン的役割を担う。戦闘中には情報分析を行い、作戦の突破口を導き出すことが多かった。名門の家に生まれながら、その地位に反発して軍に志願した彼の姿は、「血筋ではなく自らの意志で生きる」という強い個性を象徴している。女性に優しい紳士的な態度を見せながらも、恋愛面では意外と縁がなかった点もユニークだ。

この三人は出自も性格も大きく異なっているが、それぞれが欠かせない役割を持ち、互いの弱点を補い合いながら戦いを繰り広げる。まさに「仲間との絆」が作品の核にあることを象徴する関係性といえる。

支える仲間たち

ドラグナー遊撃隊の周囲には、彼らを導き、時に助ける重要な仲間たちが存在する。

リンダ・プラート

本作のヒロインであり、ドラグナー開発者ラング・プラートの娘。兄マイヨとは敵味方に分かれて戦う宿命にあり、その立場に苦悩するが、ケーンの真っすぐな想いに支えられて心を開いていく。物語後半ではケーンの母を救出する活躍を見せるなど、単なる恋愛要員ではなく物語の進行に不可欠な存在となった。

ローズ・パテントン

戦火に巻き込まれた難民の少女で、明るい性格と強い生きる力を持つ。タップとの交流を通じて物語に温かみを与え、戦場における「普通の人間の視点」を体現しているキャラクターだ。彼女の存在は、単に戦闘描写だけではない「人間ドラマ」としての深みを加えている。

ベン・ルーニー軍曹

ケーンたちを軍人として鍛え上げる鬼軍曹的存在。厳しい訓練で彼らを叩き上げる一方、実際は人情味にあふれた兄貴分として信頼されていた。彼の存在は、未熟な三人が戦場で生き残るための基盤を築くものであり、「厳しさの裏にある優しさ」を体現した人物である。

ジム・オースチン

ケーンの父であり、地球連合軍の参謀。出世を優先して家庭を顧みなかったため、息子とは複雑な関係にある。父と息子の確執は物語の裏テーマの一つであり、戦争という大きな舞台の中で「家族」という小さな物語を描き出している。

ギガノス帝国 ― 敵側の人物たち

本作の魅力は、敵であるギガノス帝国のキャラクターたちが単なる悪役ではなく、それぞれに思想やドラマを背負っている点にある。

ギルトール

ギガノス帝国の総帥。腐敗した地球連合を打ち倒すという理想を掲げた人物であり、決して単なる悪人ではなかった。清廉で高潔な指導者だが、その優しさゆえに部下の腐敗を止められず、やがてドルチェノフの謀略により命を落とす。彼の死は物語に大きな転換点をもたらした。

ドルチェノフ

ギガノス帝国の実権を握ることになる男。権力欲にまみれ、卑劣な策略を好む典型的な悪役だが、パイロットとしての技量も高く、戦場では自ら前線に立つ。やがてマイヨやケーンたちと最終決戦を繰り広げるが、その末路は自らの欲望に飲み込まれる悲劇的なものとなった。

マイヨ・プラート

ギガノスのエースパイロットであり、リンダの兄。誇り高く、高潔な軍人としての姿勢は敵味方を問わず尊敬を集めた。「蒼き鷹」と呼ばれ、ケーンたちの最大のライバルでありながら、最終的には共闘する運命を迎える。彼の存在は単なる敵役を超え、視聴者の多くから「真の主役」として支持を集めた。

グン・ジェム

「ギガノスの汚物」と恐れられる外道的な将軍。凶暴で狡猾だが、部下への情の深さも垣間見せる複雑な人物である。彼率いる「四天王」との戦いは、ドラグナー遊撃隊にとって大きな試練となり、ケーンが戦士として覚醒する契機のひとつとなった。

プラクティーズ

マイヨを慕う若きエリートパイロットたち。彼らの存在は「理想を掲げる若者たち」の象徴であり、ケーンたちとの対比によって、同じ若者が異なる立場で戦う姿を描き出している。

民間人・家族の存在

戦争アニメでありながら、『ドラグナー』は民間人や家族の存在を丁寧に描いている点が特徴的だ。ケーンの母アオイ・ワカバは物語後半で人質として囚われるが、その姿は「戦争が家族をどう巻き込むのか」を象徴的に示している。また、ラング・プラートは自らの発明が戦争を拡大させることに苦悩し、科学者の葛藤を体現していた。

キャラクターの魅力の総括

総じて、『機甲戦記ドラグナー』のキャラクターたちは単なる役割以上の深みを与えられている。主人公たちの成長、敵側の信念や裏切り、仲間や家族の愛情――これらが絡み合うことで、視聴者は単なるロボットバトル以上の「人間ドラマ」を体験することができるのだ。

[anime-3]

■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング

『機甲戦記ドラグナー』は、映像だけでなく音楽面でも非常に印象的な作品であった。オープニングやエンディングに採用された楽曲はもちろん、挿入歌やイメージソングも含めて、物語の世界観や登場人物の心情を彩る重要な要素となっている。1980年代後半という時代背景を踏まえたサウンドは、当時のアニメソングの潮流を反映しつつも独自の魅力を持っており、ファンの記憶に深く刻まれている。

前期オープニングテーマ「夢色チェイサー」

第1話から第26話まで使用されたオープニング主題歌が「夢色チェイサー」である。歌唱は鮎川麻弥。彼女はすでに『重戦機エルガイム』の主題歌などで知られており、透き通る力強い声質が作品の雰囲気に見事にマッチしていた。

「夢色チェイサー」は、そのタイトル通り「夢」を追いかける若者たちの姿を象徴している。戦場に放り込まれたケーンたちが理想と現実の狭間で葛藤しながらも、未来を信じて戦う姿勢がこの曲に重なる。疾走感のあるメロディラインは「戦う少年たちの青春」を表現しており、視聴者を毎回物語へと引き込む役割を果たしていた。

特筆すべきは、作曲を筒美京平、編曲を鷺巣詩郎という豪華布陣が手掛けていた点だ。ポップスの第一線で活躍する筒美と、後に数々の名アニメ作品の音楽を手掛ける鷺巣のコラボは、当時のアニメソングとしては異例とも言える完成度を誇った。

前期エンディングテーマ「イリュージョンをさがして」

同じく前期に使用されたエンディング曲「イリュージョンをさがして」も鮎川麻弥が担当。オープニングが疾走感ある明るい曲調だったのに対し、こちらは少し切なさを帯びたバラード調となっている。

歌詞には「幻影」「探す」といった言葉が散りばめられ、戦争という過酷な現実の中で希望を探し続けるキャラクターたちの姿が反映されている。戦闘の緊張感を描いた本編から一転、余韻を残すように流れるこのエンディングは、視聴者に「キャラクターたちの内面」に想いを馳せさせる効果があった。

ファンの間では「夢色チェイサー」と「イリュージョンをさがして」がセットで語られることが多く、鮎川麻弥の歌声が前半の『ドラグナー』の空気感を決定づけたといっても過言ではない。

後期オープニングテーマ「スターライト・セレナーデ」

第27話から最終話までは、山瀬まみによる「スターライト・セレナーデ」がオープニングに起用された。山瀬まみは当時人気絶頂のアイドルで、アニメファン層だけでなく一般的な若者文化にも訴求するキャスティングとなっていた。

「スターライト・セレナーデ」は前期の爽快感に比べ、ややアイドルソング寄りの柔らかな雰囲気を持つ。だがそれは決して作品とミスマッチではなく、戦争の厳しさが増す後半の物語に対し「癒し」や「希望」を与える役割を担っていた。戦火の中でも輝く一筋の光――そんなイメージが込められている。

ファンの中には前期の硬派な路線を好む声もあったが、逆に「ドラグナーをより幅広い層に認知させた」と評価する意見も少なくない。

後期エンディングテーマ「Shiny Boy」

同じく山瀬まみが歌う「Shiny Boy」は後期のエンディング曲。タイトルの「輝く少年」はまさにケーンたち若き主人公たちを表しており、歌詞の中には「迷いながらも進む」「傷ついても輝く」といったフレーズがちりばめられている。

戦争を通じて成長していく少年たちへの応援歌のような側面を持ち、視聴者にとっても「彼らの未来を信じたい」という気持ちを強めてくれる楽曲であった。特に最終回近くで流れるときには、物語の結末に向けた余韻を一層強める効果を発揮した。

劇中音楽・挿入歌

『ドラグナー』では劇中で印象的に使われる挿入歌やBGMも多く存在した。鷺巣詩郎が手掛けた劇伴音楽は、戦闘シーンの緊迫感を高めると同時に、キャラクターたちのドラマを情感豊かに盛り上げた。特に、ケーンとマイヨの決戦シーンなどでは、緊張感あふれるオーケストラ調の楽曲が視聴者を引き込んだ。

また、リンダやローズといったキャラクターを意識したイメージソングも制作され、レコードやCDアルバムに収録されている。これらはアニメ本編では流れなかったが、ファンにとってはキャラクターの内面を知る手がかりとなる重要なアイテムだった。

音楽が生んだ相乗効果

『機甲戦記ドラグナー』の楽曲群は、単なる「主題歌」以上の役割を果たした。前期・後期で大きくカラーが変わったことは、物語の流れに合わせて視聴者の感情を切り替える装置となっていた。

・前半:「夢」「挑戦」「若さ」を前面に押し出した鮎川麻弥のパワフルな歌声。

・後半:「希望」「優しさ」「未来」を描いた山瀬まみの柔らかな声質。

この対比が、物語の前半と後半の空気の違いを視覚だけでなく聴覚でも感じさせる仕組みになっていたのである。

ファンにとっての思い出

放送当時、シングルレコードやEP盤はアニメファンだけでなく一般の音楽市場でも販売され、オリコンチャートに名を連ねるほどの人気を博した。今でもファンイベントやカラオケで歌われる定番曲であり、特に「夢色チェイサー」は“アニソン黄金期”を象徴する一曲として語り継がれている。

また、後年のCDリリースやリマスター盤ではボーナストラックとして未使用曲やカラオケ版も収録され、ファンの研究対象ともなった。アニメソングが単なる付随要素ではなく「文化」として根付いていった80年代後半の流れを、『ドラグナー』の音楽は如実に示している。

まとめ

『機甲戦記ドラグナー』の音楽は、アニメ作品としての完成度を高めるだけでなく、キャラクターや物語をより深く印象づける役割を担っていた。前後期で異なるアーティストを起用したことで、戦争と青春を描く物語に「二つの顔」を与え、視聴者の心に残る仕上がりとなったのである。主題歌・挿入歌・キャラソンが一体となり、映像と音楽が相互作用することで、『ドラグナー』は単なるロボットアニメを超えた総合的なエンターテインメントへと昇華したと言えるだろう。

[anime-4]

■ 声優について

『機甲戦記ドラグナー』の魅力を支えた大きな柱のひとつが、キャラクターに命を吹き込んだ声優陣である。1980年代のアニメ黄金期を象徴するような実力派や新鋭が集結し、作品の人間ドラマをより濃密に描き出した。ここでは、主要キャラクターを担当した声優とその演技の特徴、そして視聴者の反響について掘り下げてみよう。

主人公チームを演じた声優たち

まず注目すべきは、物語の中心である「ドラグナー遊撃隊」の三人を演じた若手声優陣だ。

ケーン・ワカバ役:菊池正美

本作の主人公を担当したのは、当時まだ若手であった菊池正美。後に『ちびまる子ちゃん』の花輪くんなどで有名になるが、『ドラグナー』では熱血で直情的なケーンを等身大の少年らしさと共に演じ上げた。菊池の声は素朴さと明朗さを併せ持っており、ケーンの成長物語を自然に視聴者に届けることができた。特に感情が爆発する場面では荒々しさを前面に出しつつ、母親を想う繊細な心情を語るときには一転して柔らかさを見せ、その幅広い表現力が高く評価された。

タップ・オセアノ役:大塚芳忠

タップを演じたのは、後に数え切れないほどの名役をこなす大塚芳忠。軽妙で明るいキャラクターを演じる中に、シリアスな場面での渋みをにじませる絶妙な演技が光った。特にタップのジョーク混じりの台詞や女性への気配りは、大塚の軽快な声質がぴたりと合致していた。また、戦場で仲間を守る場面では低めのトーンに変化させ、緊張感を伝える。後年のシリアス役に通じる演技の片鱗を本作で既に示していたと言える。

ライト・ニューマン役:堀内賢雄

ライトを担当したのは堀内賢雄。英国紳士的なキャラクターにふさわしい、気品ある声を持つ堀内の演技は、ケーンやタップと好対照であった。冷静沈着で論理的な台詞回しは、まさに知性派のライトを体現。仲間への思いやりを込める場面では優しさがにじみ、女性視聴者からも人気を集めた。

この三人の声優は、それぞれが違うタイプの若者像を演じることでチームのバランスを生み出した。菊池の熱、堀内の知性、大塚のユーモア。この三要素が組み合わさり、「ドラグナー遊撃隊」は単なる戦闘チームではなく、青春群像劇の主役として生き生きと描かれたのだ。

ヒロインたちの声を担った存在

次に物語を彩る女性キャラクターたちの声優を見ていこう。

リンダ・プラート役:藤井佳代子

リンダを演じた藤井佳代子は、落ち着きと知性を兼ね備えた声で、科学者の娘としての理知的な一面と、兄マイヨや父との葛藤に揺れる繊細さを同時に表現した。特にケーンとの関係を深めていく中で見せる感情の揺れは、藤井の柔らかな演技によって説得力を増している。

ローズ・パテントン役:平松晶子

快活で天真爛漫なローズを演じたのは平松晶子。彼女は明るく元気な声質を活かし、ローズの無邪気さや生命力を存分に引き出した。戦争の重苦しい空気を一瞬和らげる存在として、平松の演技が作品のバランスを取っていた。

ダイアン・ランス役:勝生真沙子

情報部の女性将校ダイアンを演じたのは勝生真沙子。大人の女性らしい落ち着きと知性を感じさせる声は、若い主人公たちを支える役にふさわしかった。冷静沈着ながら情熱を秘めるダイアンのキャラクターを、勝生は見事に表現した。

敵役を演じた声優たちの存在感

『ドラグナー』では敵側のキャラクターも強烈な個性を持っており、声優の演技力が作品の厚みを大いに増した。

マイヨ・プラート役:小杉十郎太

最大のライバルであるマイヨを演じたのは小杉十郎太。端正で力強い声は「蒼き鷹」と呼ばれる高潔な軍人像にぴたりとはまった。敵でありながら視聴者に深い共感を与えたのは、小杉の気品ある演技があったからこそだ。特に終盤のドルチェノフとの対決における台詞は、視聴者の胸を打つ名演として語り継がれている。

ドルチェノフ役:飯塚昭三

ギガノス帝国の権力者ドルチェノフを担当したのはベテランの飯塚昭三。重厚で威圧感のある声質は、権力欲の権化ともいえるキャラクターにふさわしかった。時に滑稽に映る場面ですら説得力を持たせるのは、長年のキャリアに裏打ちされた迫力ゆえである。

ギルトール役:大木正司

清廉な理想家であるギルトールには大木正司。重厚感のある声は威厳を与えると同時に、優しさと誠実さを漂わせ、ドルチェノフとの対比を鮮明にした。彼の最後の台詞は今もファンの記憶に残る名場面となっている。

グン・ジェム役:加藤治

「ギガノスの汚物」と恐れられる大佐を演じたのは加藤治。荒々しく下卑た声で、凶悪なキャラクターを強烈に印象づけた。その一方で、部下を失った際に涙を流す場面では意外な情の深さを感じさせる演技を披露し、ただの悪役ではない人間味を与えている。

脇役やサブキャラを支えた豪華声優陣

本作では主要キャラクター以外にも多数の脇役が登場し、彼らを演じた声優陣も実に豪華だった。

・ベン軍曹役の島香裕は、厳しさと優しさを同居させた演技で「理想の上官像」を体現。

・ナレーションを兼ねた石塚運昇は、戦況解説に説得力を持たせ、物語の骨格を引き締めた。

・青森の祖母を演じた峰あつ子の温かい声は、戦争の物語に「家庭の温もり」を差し込む重要な役割を果たした。

当時のアニメファンからすれば「どこを切っても有名声優」という布陣であり、後に第一線で活躍する声優たちの若き日の姿を見ることができる貴重な作品でもある。

視聴者からの評価

放送当時から「声優陣の演技力が作品を支えている」という声は多かった。主人公たちの青春らしいやり取り、敵側の重厚なドラマ、大人たちの存在感――これらが融合し、作品全体を豊かにしていたのだ。特にケーンとマイヨの対立・共闘を演じた菊池正美と小杉十郎太の掛け合いは、今も語り草となっている。

まとめ

『機甲戦記ドラグナー』は、豪華かつ実力派の声優陣によってキャラクターの魅力を最大限に引き出した作品である。彼らの演技がなければ、ドラマ性や人間関係の厚みはここまで深まらなかっただろう。80年代アニメを代表する作品のひとつとして、今なおファンの心に残り続けているのは、まさに声優陣の力によるところが大きい。

[anime-5]

■ 視聴者の感想

『機甲戦記ドラグナー』は1987年から1988年にかけて放送された全48話のテレビアニメであり、放送当時から現在に至るまで幅広い世代のファンの間で語られ続けている。その評価は一枚岩ではなく、「ガンダムの後継作品」としての期待、リアルロボットアニメとしての完成度、キャラクタードラマの厚みなど、さまざまな角度から意見が交わされてきた。ここでは放送当時の反応と、後年の再評価を中心に視聴者の声を整理してみたい。

放送当時の反応

1980年代半ばは『Zガンダム』や『ZZガンダム』といった宇宙世紀シリーズが一段落し、アニメファンの間では「次なるリアルロボット作品」が待望されていた。そこに登場した『ドラグナー』は「新しいガンダム」として大きな注目を集め、初回放送から多くの少年少女がテレビの前に釘付けになった。

当時のファンからは、まず「ロボットのデザインが斬新」という声が多かった。従来のモビルスーツに比べ、メタルアーマーはより人間に近いプロポーションを持ち、スリムで軽快な印象を与えた。プラモデル展開も同時に進められていたため、玩具売り場で実物を目にした子供たちのテンションは一気に高まった。

一方で、物語については「ガンダムに似ているのでは」という意見も少なくなかった。若者が戦場に巻き込まれるという導入、ライバルとの因縁、反乱と権力争いという政治的背景――これらがガンダムファンの既視感を呼び起こしたのだ。ただし、それを「劣化コピー」と感じる人もいれば、「親しみやすくわかりやすい」と評価する人もおり、賛否が割れた部分でもあった。

キャラクターへの共感

視聴者の間で特に強く語られたのはキャラクター描写である。主人公のケーンは熱血漢で直情的な若者として描かれ、その未熟さに苛立ちながらも、成長していく姿に心を動かされたという感想が多い。「等身大の少年が英雄に育っていく過程を見られたのが嬉しかった」という声は、今でもファンの間で繰り返し聞かれる。

また、タップのユーモラスな一面や、ライトの冷静沈着な立ち回りは、子供の視聴者から「憧れの兄貴分」として支持を集めた。3人のキャラクターが互いに補完し合う関係性は、当時の若者たちに「自分の中にもこうした側面がある」と感じさせるリアリティを持っていた。

敵役についても高い評価が寄せられた。特にマイヨ・プラートは「敵でありながら最も共感できるキャラクター」として人気を博した。高潔な軍人でありながら、国家や家族との間で揺れ動く姿は、多くの視聴者の涙を誘った。彼を「真の主人公」と呼ぶファンがいるのも頷ける。

戦闘シーンの迫力

『ドラグナー』が視聴者に与えた大きなインパクトのひとつが、戦闘シーンの映像表現である。スピード感あふれるメタルアーマーの動き、レーザーソードの斬撃、ミサイルやビーム兵器の応酬など、当時のテレビアニメとしてはトップクラスのクオリティを誇っていた。

子供たちにとっては単純に「かっこいいバトル」が楽しみであり、大人のファンにとっては「リアルロボットとしての兵器描写」が魅力的に映った。戦闘シーンに関する感想はおおむね好意的であり、「毎週、戦闘シーンが楽しみだった」という声は特に多い。

音楽への評価

前後期で大きく変わった主題歌も、視聴者の間で話題となった要素だ。前期の鮎川麻弥による硬派で力強い楽曲を支持する声と、後期の山瀬まみによる柔らかなアイドル風楽曲を好む声で意見が分かれた。だがいずれにしても「作品を象徴する音楽」として今なお語り継がれている。

また、鷺巣詩郎によるBGMも「戦闘を盛り上げる迫力があった」「悲しい場面で泣かされた」と高評価を得ており、音楽が作品の印象を深めたことは間違いない。

批判的な意見

もちろん、肯定的な感想ばかりではなかった。特に放送当時の一部ファンは「ガンダムに寄せすぎている」と批判した。物語の導入や人間関係の構図が似ていたため、「ガンダムの二番煎じ」と受け止められたのである。

また、後半にかけて政治劇が色濃くなる展開について「子供には難しい」という指摘もあった。ただし、大人になってから再視聴したファンからは「当時は理解できなかった部分に深みを感じる」という逆の評価も見られる。

再評価と現在のファンの声

21世紀に入り、DVDやBlu-rayでリマスター版が発売されると、『ドラグナー』は改めて注目を集めた。ネット上では「リアルタイムで見ていなかったが、改めて名作だと感じた」という声が増え、特に若い世代のアニメファンにとって新鮮な発見となった。

現在のファンからは「キャラクターの心理描写が丁寧」「主人公だけでなくライバルの物語も厚く描いている」という肯定的な感想が多い。さらに「80年代ロボットアニメの雰囲気を色濃く残している」という点で、レトロアニメファンの心を掴んでいる。

また、ガンプラに続く形で展開されたプラモデルの存在も語り草となっており、「当時のプラモデルが忘れられない」という思い出話とともにアニメ本編を語るファンも多い。

視聴者の心に残ったもの

結局のところ、多くのファンにとって『ドラグナー』は「ただのロボットアニメ」ではなく、「青春群像劇」として心に刻まれている。戦争を背景に描かれる友情、恋愛、葛藤、そして別れ。そうした人間ドラマが視聴者に深い印象を与えたのである。

「ケーンたちが仲間として成長していく姿に勇気をもらった」

「マイヨの悲劇的な生き様に涙した」

「ローズやリンダの存在が物語を柔らかくしてくれた」

こうした感想の数々は、『ドラグナー』が単なるロボット同士の戦いではなく、人間そのものを描いた作品であることを証明している。

まとめ

『機甲戦記ドラグナー』の視聴者からの感想は多様であり、放送当時は「ガンダムの影」と比較されることが多かったが、時間の経過とともに「独自の魅力を持った青春ロボットアニメ」として評価を高めてきた。肯定と批判の双方を受け止めながらも、今なお語られる作品であること自体が、その存在感の大きさを物語っている。

[anime-6]

■ 好きな場面

『機甲戦記ドラグナー』には全48話を通して数多くの名シーンが存在する。ファンの記憶に深く残っている場面は、単なる戦闘の派手さではなく、キャラクターの心情や人間関係のドラマが重なった瞬間だ。ここでは、視聴者から特に人気の高いエピソードや印象的なシーンを、具体的な描写やファンの声とともに振り返っていきたい。

1. ドラグナー起動 ― 運命の始まり

シリーズ冒頭、ケーン・ワカバ、タップ・オセアノ、ライト・ニューマンの三人が偶然にも新兵器「D兵器」に乗り込み、正規パイロットとして認証されてしまうシーンは、多くのファンにとって忘れられない瞬間だ。

「ただの学生だった彼らが戦場に巻き込まれる」という展開は、ガンダムを知る世代には既視感がありつつも、80年代の若者に新しい主人公像を提示した。特に、初めて敵を撃破してしまう緊迫感と、その後に訪れる「もう後戻りできない」という重みが強烈に印象に残ったという感想が多い。

2. 青森・竜飛岬での戦い

地球降下後、ケーンたちが日本・青森の要塞を破壊するエピソードも人気が高い。ケーンの祖母や村人たちが協力し、故郷を守るために立ち上がる姿は「戦争が人々の生活に直結している」ことを強く伝えた。

視聴者の中には「自分の故郷を守るために戦うケーンの気持ちに胸を打たれた」と語る人も多く、この回をシリーズ全体の中でベストエピソードに挙げるファンも少なくない。

3. マイヨ・プラートの葛藤

「蒼き鷹」と呼ばれるエース、マイヨ・プラートがケーンたちと激突する数々の戦闘は、ファンにとって見逃せない名場面の連続だった。

特に印象的なのは、彼が父や妹との間で揺れ動く場面だ。理想に生きる軍人としての矜持と、家族を裏切ったという苦悩。その苦しみを背負ってなお戦場に立ち続ける姿は、多くの視聴者の心を掴んだ。

「敵なのに一番応援してしまった」「マイヨの生き様が悲しすぎて涙が出た」といった感想が数多く寄せられている。

4. グン・ジェム隊との死闘

ならず者集団「グン・ジェム隊」との戦いも、シリーズを語るうえで欠かせない。残虐非道でありながら仲間を思う情も持ち合わせる彼らは、単純な悪役ではなく、強烈な存在感を放った。

特に、ゴルやガナンといった“四天王”が散っていく場面は、敵でありながら涙を誘うものだった。「悪党のはずなのに、死ぬときには胸が痛んだ」という声が多く、視聴者の印象に深く残っている。

5. ケーンの母救出作戦

終盤、ギガノスに捕らわれたケーンの母・アオイを救出するエピソードは、作品全体のクライマックスのひとつだ。

母を人質に取られ、敵に投降せざるを得なかったケーンが、仲間の働きによって母を奪還し、再び戦場に立ち上がる流れは、視聴者に強いカタルシスを与えた。

「親子の絆を前にして涙が止まらなかった」「ここで初めてケーンを本当の意味で応援できた」という感想は今でも多く語られる。

6. 宇宙機動要塞での最終決戦

最終盤、ドルチェノフが駆る「ギルガザムネ」とケーン&マイヨが共闘して挑む決戦は、ファンの間で「ドラグナーの最高の名場面」として語り継がれている。

ギガノスの権力を一身に握り、破滅的な戦争を推し進めるドルチェノフ。その暴走を止めるために、かつて敵だったケーンとマイヨが力を合わせる――この展開は熱血アニメの王道であり、視聴者の心を熱くした。

特に「ケーンがマイヨにギルガザムネ攻略のヒントを伝える場面」は名シーン中の名シーンとされ、「敵味方を超えた信頼と絆」を象徴する瞬間として記憶されている。

7. マイヨの別れ

最終回、崩壊する宇宙要塞の中でマイヨが「ここで死ぬ」と覚悟する場面も、ファンの涙を誘った。最終的に父ラングの説得を受けて脱出するが、その決意の重さと悲壮感は視聴者に強烈な印象を残した。

「マイヨの物語こそがドラグナーの核心だった」と語るファンは多く、エンディングクレジットを彼が締めくくる演出は「真の主役は彼だった」との評価を生んでいる。

戦闘以外の印象的なシーン

戦闘だけでなく、日常や仲間の交流シーンもファンに愛されている。

・タップが音楽好きとしてカセットプレイヤーを肌身離さず持ち歩く姿

・ライトが冷静に作戦を分析するシーン

・ローズの明るさが場を和ませる場面

こうした小さな描写があったからこそ、戦場でのシリアスなドラマがより引き立ったと評価されている。

視聴者が選ぶ「心に残る場面」

ファンのアンケートやネット掲示板などでしばしば挙げられる名場面を総括すると、次のような傾向がある。

初期:ドラグナー起動の衝撃

中盤:グン・ジェム隊との因縁、青森のエピソード

終盤:母の救出、最終決戦、マイヨの選択

つまり『ドラグナー』は「始まり」「仲間との絆」「別れと再生」という三段階で、視聴者の心に深く刻まれているといえる。

まとめ

『機甲戦記ドラグナー』の「好きな場面」は、戦闘シーンの迫力だけでなく、キャラクターの成長や人間関係のドラマに結びついている。だからこそ、放送から数十年経った今でも「心を動かされた瞬間」として語り継がれているのだ。

[anime-7]

■ 好きなキャラクター

『機甲戦記ドラグナー』は、単なるロボットアニメにとどまらず、多彩なキャラクターの群像劇として多くのファンに愛されてきた。主人公たちの若さと成長、敵役の信念と悲劇、脇を固める仲間たちの個性――それぞれが鮮やかに描かれ、視聴者の心を掴んだ。本章では、放送当時から現在に至るまでファンの間で特に人気の高いキャラクターを取り上げ、なぜ彼らが愛され続けているのかを考察していく。

主人公陣営 ― 青春の象徴

まず欠かせないのは主人公ケーン・ワカバだ。直情的で無鉄砲、だが仲間を思う心は誰よりも強い。最初は「熱血バカ」と揶揄されることもあったが、物語が進むにつれて彼の純粋さと強さに惹かれるファンが増えていった。「最初は苦手だったが、最後には応援せずにいられなかった」という声は少なくない。ケーンは「視聴者が一緒に成長を体験できるキャラクター」として強い支持を集めた。

タップ・オセアノは、明るくムードメーカー的な存在でありながら、内に秘めた責任感と仲間思いの優しさが魅力だ。戦場でもユーモアを忘れず、音楽を愛する彼の姿は「戦争という暗い舞台の中での希望」として描かれた。女性視聴者からは「タップのフェミニストな一面が好きだった」という感想も多い。

ライト・ニューマンは、冷静沈着で理性的な判断を下す頭脳派。彼は戦場における「理性の象徴」として視聴者から支持された。「自分はケーンよりライトに共感した」という理屈派のファンも少なくない。彼が仲間に的確な助言を与え、戦況を打開していく場面は「影の立役者」として評価されている。

ヒロインたち ― 支えと癒し

リンダ・プラートは、シリーズを代表するヒロインでありながら複雑な立場を背負う人物だ。科学者の娘として、そして敵側のエース・マイヨの妹としての葛藤は、彼女のキャラクターを一層深みのあるものにしていた。「リンダの苦悩と成長に共感した」「ケーンとの恋愛模様に心が揺さぶられた」といった感想は多く、ファンの記憶に強く残っている。

ローズ・パテントンは、明るさと無邪気さで物語を彩った存在。難民として戦争に巻き込まれながらも笑顔を絶やさない姿は「救い」であり、彼女の存在があったからこそ戦場の描写が過度に重苦しくならなかった。特にタップとの関係性は視聴者の心を温め、「二人のやり取りが好きだった」という声が多く寄せられている。

敵陣営 ― 強烈な存在感

『ドラグナー』で「好きなキャラクター」として最も名前が挙がるのは、実は敵側のマイヨ・プラートである。彼は「ギガノスの蒼き鷹」と呼ばれるエースで、誇り高く正義感も持つが、国家と家族との間で板挟みになる悲劇の人物だ。ファンからは「マイヨこそ真の主人公」とまで言われるほど人気が高く、最終回における彼の決断と別れは今なお語り草となっている。彼の生き様は、視聴者に「敵にも信念がある」ことを強く印象づけた。

また、ギガノス帝国の指導者ギルトールも一部のファンから支持を集めた。独裁者でありながら地球への愛を忘れず、戦争を合理的に抑制しようとする姿に「悪役でありながら尊敬できる」との声があった。彼の死と遺言がマイヨを動かす展開は、視聴者の心を深く揺さぶった。

一方で、ドルチェノフは「嫌われキャラ」として逆に強烈な印象を残した。卑劣で傲慢、部下を顧みない姿は多くの視聴者の反感を買ったが、その分「倒されるべき悪」として物語を盛り上げた。「憎たらしいけど存在感は抜群だった」という意見が多く、物語を引き締めた功労者であるともいえる。

サブキャラクターの魅力

ベン・ルーニー軍曹は「厳しいが頼れる兄貴分」として人気を集めた。彼の人情味ある行動やケーンたちへの思いやりは、視聴者に安心感を与えた存在だった。「ベンがいたからケーンたちが成長できた」と評価するファンは多い。

また、グン・ジェム率いる「四天王」は敵役でありながら独特の人気を持つ。荒々しい性格でありながら仲間思いな一面も見せ、最期の散り際に涙した視聴者も多かった。特に「悪党なのに死ぬと悲しかった」という感想が多いのが、この作品らしさを象徴している。

視聴者の人気傾向

ファン投票やネット上でのランキングを総括すると、人気キャラクターの傾向は次の通りである。

主役陣営からは「ケーンの成長」「タップの明るさ」「ライトの冷静さ」が支持。

ヒロインでは「リンダの苦悩と強さ」「ローズの明るさ」が愛される。

敵陣営では「マイヨが圧倒的人気」「ギルトールは尊敬され、ドルチェノフは悪役として強烈に記憶される」。

サブキャラクターでは「ベン軍曹の兄貴分的存在感」が光る。

まとめ

『機甲戦記ドラグナー』はキャラクターの多彩さが魅力であり、「誰を好きになるか」でその人の見方や作品の印象が大きく変わる。敵味方を問わず、それぞれのキャラクターに信念やドラマが与えられていたからこそ、多くの視聴者の心に残り続けているのだ。

■ 好きな登場メカ(メタルアーマー)

■ 視聴者にとっての『機甲戦記ドラグナー』とメカの存在感

1987年から1988年にかけて放送されたテレビアニメ『機甲戦記ドラグナー』は、物語やキャラクターの魅力はもちろんのこと、登場するロボット兵器が視聴者の強烈な印象に残る作品でした。特に主人公たちが搭乗する三機のドラグナー、そしてライバル勢力が駆使する重厚なメカ群は、それぞれに異なる個性を放ち、ファンの間で「どの機体が一番好きか」という話題を盛り上げる要素となりました。放送当時、子どもだった視聴者にとっては単純に「かっこいい」「真似したい」という感情で語られることが多く、大人になってから改めて作品を振り返る世代にとっては「デザインの革新性」「戦闘描写のリアリティ」「キャラクター性との結びつき」が議論の的となっています。

こうした声を整理すると、『ドラグナー』は単なるガンダムの後継的存在にとどまらず、メカ人気そのものが作品を支えたアニメ であったことが浮かび上がってきます。以下では、それぞれの登場メカがなぜ視聴者に愛され続けているのかを、具体的に掘り下げていきましょう。

■ ドラグナー1型への圧倒的な支持

最も多くの支持を集めるのは、やはり主人公ケーン・ワカバが搭乗する「ドラグナー1型」です。赤と白を基調にしたヒロイックなカラーリング、洗練されたシルエット、そして剣とシールドを駆使したオーソドックスな戦い方が、まさに“正統派主人公機”という印象を視聴者に与えました。

子供時代に観ていたファンは「とにかく見た目がガンダムっぽくて安心感があった」と語り、親しみやすいフォルムが玩具やプラモデル購入の動機になった人も少なくありません。また、シンプルでありながらも人間的なプロポーションに近いことから、アニメーションの中で動かすと映える機体であり、「剣で斬り合う場面の迫力が忘れられない」との声が目立ちます。

一方で、大人になってから改めて振り返るファンは、1型の“王道性”を高く評価します。あえて派手な gimmick を盛り込まず、バランス感を重視した設計が、物語の中心に立つ存在としての説得力を持っていたからです。つまり、「安心して感情移入できる主役機」 として多くのファンに長く支持されているのです。

■ ドラグナー2型の独自性と“異端”としての人気

次に語られることが多いのは、タップ・オセアノが駆る「ドラグナー2型」です。黒を基調にしたカラーリングと、背部に搭載された大型ランチャーが象徴的で、チームの中では“火力担当”として位置づけられています。

視聴者の中には「当時は1型が正統派でかっこいいと思っていたが、大人になってからは2型の方が渋くて好きになった」という声が多く見られます。巨大なランチャーを抱えて戦う姿は、派手さよりも重量感を重視しており、“兵器らしさ”を強調するデザインでした。そのため、リアルロボット好きな層にとっては「最も現実味がある」と高く評価されます。

さらに、タップというキャラクターの立ち位置も2型の人気に拍車をかけました。軽妙な性格でありながらも戦闘では頼れる火力支援役となる彼の姿が、2型の印象と強く結びついたのです。こうして「異端に見えるが実は堅実」という特徴が、時間を経ても語られる理由となっています。

■ ドラグナー3型に見出された重厚感と実用性

ライト・ニューマンが搭乗する「ドラグナー3型」は、三機の中でも特に重量感が強調された設計となっています。青と白を基調としたカラーリングに加え、肩や腕に大きなパーツを備え、格闘戦や重火器戦に対応できる“パワーファイター”として描かれました。

当時の子供たちにとっては「鈍重に見える」という理由で1型や2型に比べると人気が劣ることもありましたが、大人になったファンが再評価するにつれて「最も実戦的」「武骨で魅力がある」という声が増えてきました。特に現代のミリタリーファンからは「兵器としての説得力が強い」「現代の戦闘ロボット像に近い」との意見が目立ちます。

また、ライトというキャラクターが理知的で冷静な性格であったため、3型の堅実さと重なる部分が好印象を与えています。「キャラとメカのシンクロ率が一番高い」と語るファンも少なくなく、“地味だが噛めば噛むほど味が出る存在” として愛され続けています。

■ 敵側メカ(ファルゲンやガンドール)への熱狂

『ドラグナー』の魅力は主人公側のメカだけでなく、敵陣営ガンドールやファルゲンなどの重厚なデザインにもあります。特にマイヨ・プラートが駆る「ファルゲン」は、ファンから“第二の主役機”と呼ばれるほど強烈な印象を残しました。漆黒のカラーリング、鋭いフォルム、そしてエースパイロットのマイヨと結びついたその存在感は、「1型よりもファルゲンの方が好きだった」という声を生み出しました。

また、量産機であるザク的ポジションのガンドールも「敵メカなのに妙にかっこいい」「シルエットがしっかりしていて兵器らしい」と好評で、プラモデル化された際には意外な人気を博しました。敵側のメカが単なる“やられ役”にとどまらず、デザイン的に高い評価を受けたことは、『ドラグナー』を語る上で欠かせないポイントです。

■ プラモデル・玩具を通じて広がった愛着

視聴者の意見を探ると、「好きなメカはプラモデルで遊んだ経験によって決まった」という声も多く見られます。当時のバンダイからは1/144や1/100スケールのプラモデルが発売され、三機のドラグナーを揃えることで“チーム感”を楽しむファンが少なくありませんでした。

1型は「組み立てやすく飾り映えする」、2型は「大型ランチャーがかっこよくて特別感がある」、3型は「重装備で遊び応えがある」と、それぞれ違った魅力を持っていました。また、敵機体まで商品化されたことで「主人公機より敵メカを作るのが楽しかった」という人もいます。こうした“手で触れる経験”が、メカ人気を長く支える土台になったのです。

■ 現代の再評価とファンの語り継ぎ

インターネットの普及によって、当時語り合えなかった世代同士が「自分は2型派」「いや3型が一番だ」と意見を交換する場が広がり、メカ人気はさらに多様化しました。Blu-rayや配信で作品を見直した人々は「意外と3型の描写がかっこいい」「ファルゲンのエピソードは今でも熱い」と新しい発見をしています。

また、ガンプラと同じ系譜でリニューアルされたプラモデルの再販やイベント展示も行われ、若い世代が「昔のデザインなのに今見ても古さを感じない」と評価する声も出ています。こうして『ドラグナー』の登場メカは、世代を超えて語り継がれる存在となっているのです。

■ まとめ ― メカ人気が支えた『ドラグナー』の魅力

『機甲戦記ドラグナー』は、ガンダムシリーズと比較されがちな作品ですが、登場メカの個性と視聴者の愛着はまったく独自のものでした。王道の1型、異端の2型、実直な3型、そしてライバルのファルゲン。それぞれに熱烈な支持者が存在し、どの機体が好きかを語り合うこと自体がファン同士の楽しみになっていました。

視聴者の声を振り返ると、この作品は「メカへの愛着がキャラクターや物語をも支えていた」稀有なアニメだったといえます。放送から数十年経った今でも、好きなメカを語る声が絶えないのは、その証拠でしょう。

[anime-8]

■ 関連商品のまとめ

『機甲戦記ドラグナー』は放送当時から、映像ソフト、音楽、書籍、プラモデルや玩具など多様なメディア展開が行われた。サンライズ作品、特に「ガンダム」の後継的立ち位置にあったことから、関連商品のラインナップは豊富で、今なおコレクターやファンの間で語り継がれている。ここではジャンルごとに整理し、その魅力と特徴を掘り下げてみたい。

■ 映像関連商品

まず、アニメ作品の根幹を支えたのは映像ソフトだ。1980年代後半、家庭用ビデオデッキの普及に合わせて『ドラグナー』もVHSとLDでリリースされた。VHSはセル用とレンタル用の両方があり、特に第1巻や最終巻は高い需要を誇った。ファンからは「テレビで録画できなかった回をVHSで補完した」という声が多く、当時の貴重なアーカイブとして扱われていた。

1990年代にはLD(レーザーディスク)化も進み、画質とコレクション性を重視するアニメファンに人気が高まった。特に「全巻揃えると特典ジャケットが完成する」といった仕様はコレクター魂を刺激し、当時のアニメショップで高い売上を記録した。

2000年代に入ると、DVDメモリアルボックスが登場。全話を収録したコンプリート仕様で、さらに解説ブックレットや設定資料が付属した豪華版は発売直後から話題を呼んだ。2010年代には低価格版DVD-BOXもリリースされ、入門者でも手軽に楽しめる環境が整った。

そして2022年にはBlu-ray BOXが発売。ニュープリントマスターからのHDリマスターによって映像が鮮明になり、「当時よりも美しい映像で見られる」とファンを感動させた。発売を記念しTOKYO MXで第1話がHD版として放送されたことも、新旧ファンの交流を生む契機となった。

■ 書籍関連

アニメ放送当時から雑誌媒体での露出も多く、『ニュータイプ』『アニメディア』『月刊OUT』など主要アニメ雑誌で特集が組まれた。キャラクター人気投票や描き下ろしピンナップが収録された号は、現在でもファンにとって宝物のように扱われている。

アニメ本編を再構成した「アニメコミックス」や、脚本を基にしたノベライズ版も刊行された。特に小説版では本編では描かれなかったオリジナルキャラクターが登場し、別の結末を迎える展開がファンの議論を呼んだ。「テレビ本編と違うマイヨの運命が衝撃的だった」という感想は今も根強い。

また、設定資料集やファンブックも複数発売され、メタルアーマーの詳細なメカニック解説やキャラクター相関図などがまとめられていた。これらの資料は模型ファンにとっても貴重なリファレンスであり、プラモデル製作に役立てる人も多かった。

■ 音楽関連

音楽は『ドラグナー』の人気を大きく支えた要素のひとつである。前期OP「夢色チェイサー」(鮎川麻弥)や後期OP「スターライト・セレナーデ」(山瀬まみ)、ED「イリュージョンをさがして」「Shiny Boy」などはEP盤やカセットテープとして発売され、オリコンチャートにもランクインした。

鮎川麻弥の力強い歌声は「熱血ロボットアニメの象徴」としてファンに愛され、山瀬まみの柔らかな歌声は「青春アニメのヒロイン性」を作品に与えた。レコードやカセットに加え、90年代以降にはCDアルバムとしてサントラやベスト盤も発売され、後年はデジタル配信でも楽曲が再評価された。

BGMを担当した鷺巣詩郎による劇伴は、その後のキャリアを示唆するような壮大で緻密な楽曲群であり、ファンからは「戦闘シーンを熱くさせる最高の音楽」として語られている。

■ ホビー・おもちゃ

関連商品の中で特に大きな存在感を示したのはプラモデルだ。バンダイが「ガンプラ」で培った技術をさらに進化させ、メタルアーマーの立体化に挑んだ。

D-1カスタムをはじめとする主役機シリーズは1/144スケールで展開され、システムインジェクションを用いた多色成形により「素組みで設定通りのカラーリングが再現できる」という革新的な仕様が話題となった。

BB弾発射ギミックやリフター装備など、遊び要素も盛り込まれ、子供から大人まで幅広く受け入れられた。さらに武器セットやキャンペーン企画(パッケージナンバーを集めると金色D-1がもらえる)などの工夫も、当時のファンを熱狂させた。

1/100スケールではD-1カスタムのみが発売され、内部フレーム構造を備える意欲的な設計が後のガンプラに受け継がれていった。後年には「魂SPEC」シリーズや「ROBOT魂」、さらには「HI-METAL R」といったブランドでも立体化され、世代を超えてファンが楽しめる環境が整っている。

■ ゲーム関連

直接的な家庭用ゲームソフトは存在しないが、『スーパーロボット大戦』シリーズに参戦したことが『ドラグナー』の再評価を大きく後押しした。特に「第4次スーパーロボット大戦S」や「α」シリーズでの登場は、多くの新規ファンを呼び込み、「このゲームで初めてドラグナーを知った」という声が相次いだ。

また、当時はすごろく形式のボードゲームやカードゲームも発売され、キャラクターやメタルアーマーを使った遊びが子供たちの間で人気を博した。

■ 食玩・文房具・日用品

子供向けのグッズ展開も盛んで、キャラクターイラスト入りの下敷き、鉛筆、ノート、消しゴム、カンペンケースなどが販売された。食玩ではミニ消しゴムやカード付きガム、シール入りお菓子なども流通し、駄菓子屋やスーパーで手軽に買える「身近なドラグナー」として親しまれた。

日用品としてはコップや弁当箱、ランチクロスなど学校生活に密着したアイテムが人気で、当時の小学生の間では「ドラグナーグッズを持っているとちょっと自慢できた」というエピソードも残っている。

まとめ

『機甲戦記ドラグナー』の関連商品展開は、ガンダム譲りの大規模さと同時に「より親しみやすく、子供たちにも手に届く」方向性が強く打ち出されていた。映像ソフトや音楽はコアなファンを、プラモデルや食玩は次世代の子供たちを魅了し、作品を長く生かし続けた。こうして築かれた商品群は、今なお中古市場や再販企画を通じて愛され続けている。

[anime-9]

■ オークション・フリマなどの中古市場

『機甲戦記ドラグナー』は1987年から1988年にかけて放送されたアニメだが、その関連商品は現在でも中古市場で高い人気を誇っている。映像ソフトやプラモデル、書籍、音楽ソフトに至るまで幅広い商品が流通しており、世代を超えたファンやコレクターが取引を続けている。本章ではヤフオクやメルカリ、フリマアプリなどでの傾向を中心に、どのような商品が高値で取引され、どんな要素が価格を左右するのかを整理してみたい。

■ 映像関連商品の中古市場

もっとも注目されるのは、やはり映像ソフトだ。

VHS版はセル用とレンタル落ち品が存在する。セル版は発売数が少なかったため、現在では非常に希少で、特に第1巻や最終巻はプレミア価格がつきやすい。状態の良いものは1本あたり2,000円~5,000円程度で落札されるケースが多い。未開封品が出るとさらに価格は上がり、1万円前後に達することもある。

LD(レーザーディスク)はアニメファンのコレクターに人気で、1枚あたり3,000円~6,000円前後が相場だ。特にボックス仕様や描き下ろしジャケット付きは需要が高く、数万円単位で取引されるケースも確認されている。

DVD-BOXは2005年に発売されたメモリアルボックスと、2010年の低価格版「EMOTION the Best」が中古市場で流通している。初回特典のブックレットや設定資料が揃っている場合、2万円前後での取引が多い。一方で付属品が欠けていると1万円程度まで値下がりすることもある。

2022年に発売されたBlu-ray BOXは比較的新しいため、まだ中古市場には数は少ないが、定価近くの3万円前後で安定して取引されている。特典のブックレットや映像特典ディスクが揃っているかどうかが、価格を大きく左右する要因だ。

■ 書籍関連の中古市場

書籍関連では、アニメコミックスやノベライズ版、そして各種ムック本が人気だ。特に当時の「ニュータイプ」や「アニメディア」に掲載されたピンナップや特集号は、1冊1,500円~3,000円程度で取引されている。

小説版はテレビ本編と異なる展開を描いており、現在でも話題性が高い。そのため中古市場での需要は根強く、保存状態が良ければ2,000円~5,000円程度で落札される。帯付き初版となるとさらに価格が上がる傾向にある。

設定資料集やファンブックは希少性が高く、ヤフオクでは5,000円を超えることも珍しくない。特にメタルアーマーのメカニック解説を収録した資料はプラモデル製作の参考になるため、モデラー需要によって価格が安定して高い。

■ 音楽関連の中古市場

音楽関連商品は、放送当時のEPレコードやカセットテープが高値を維持している。OPテーマ「夢色チェイサー」やED「イリュージョンをさがして」は特に人気で、美品なら2,000円~4,000円程度で取引される。シングル盤に帯や歌詞カードが揃っている場合はさらに高額になり、コレクターから注目されやすい。

90年代以降に発売されたCDサントラやベスト盤は比較的入手しやすく、1,000円~2,500円程度が相場となっている。ただし、廃盤になっているタイトルは需要が高まり、5,000円を超えることもある。

デジタル配信が普及した今でも、物理メディアを求めるファンは多く、ジャケットイラストやブックレットの存在がコレクション性を支えている。

■ プラモデル・ホビー関連の中古市場

『ドラグナー』といえば、バンダイが展開したプラモデルシリーズが欠かせない。当時発売された1/144スケールのドラグナーシリーズは、中古市場で非常に人気が高い。未組立・箱付き美品であれば3,000円~6,000円程度が相場だが、希少なものやキャンペーン品(金色D-1など)は1万円以上になることもある。

1/100スケールのD-1カスタムは特に人気で、内部フレーム構造を持つ点からガンプラファンにも評価が高い。そのため、状態が良ければ1万円前後で取引されることが多い。

近年のROBOT魂やHI-METAL Rシリーズも、中古市場で安定した人気を誇る。発売直後に完売したアイテムは、定価以上のプレミア価格が付くこともあり、D-1カスタムやファルゲンなどは2万円前後の高値をつけている。

■ ゲーム・ボードゲーム関連の中古市場

家庭用ゲームソフトは存在しないが、ボードゲームやカードゲームが当時発売されており、現在では希少品として扱われている。特にすごろく形式のボードゲームは、駒やサイコロが揃った完品なら5,000円以上で取引されるケースがある。

また、スーパーロボット大戦シリーズで『ドラグナー』が登場したことにより、ゲームファンからの注目も高まった。そのため関連攻略本や特集雑誌も需要があり、オークションで高値がつくこともある。

■ 文房具・日用品・食玩の中古市場

子供向けに展開された文具や日用品は、現存数が少ないためにプレミア化している。キャラクター下敷きやカンペンケース、鉛筆セットは未使用品であれば2,000円前後の落札価格になる。特にキャラクターが全面に描かれたデザインは人気が高い。

食玩はさらに希少で、キャラクター消しゴムやシール付きお菓子の未開封品は数千円単位で取引されている。中には「駄菓子屋の在庫品」が出品されて話題になることもある。

■ 中古市場全体の特徴

総じて、『ドラグナー』関連商品の中古市場には以下の特徴が見られる。

映像ソフトはコレクター需要が強く、高値安定

プラモデルは未組立・美品が高額取引されやすい

音楽ソフトはレコード・カセットの希少性が価値を押し上げる

日用品・食玩は現存数が少なく、発見されると即取引成立しやすい

放送から30年以上経った今でも人気が根強いのは、作品自体の魅力はもちろん、「ガンダム」とは違った独自のファン層を形成したからだといえる。

まとめ

『機甲戦記ドラグナー』は、放送当時の熱狂がそのまま中古市場の価値へと受け継がれている作品だ。映像、音楽、模型、文具など、あらゆる商品がファンの手に渡り続けており、「持っていること自体が誇らしい」と思わせる力を持っている。中古市場を覗けば、今もなお作品の熱量が息づいていることを実感できるだろう。

[anime-10]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

機甲戦記ドラグナー Blu-ray BOX【Blu-ray】 [ 菊池正美 ]

HJメカニクス25 特集:機甲戦記ドラグナー【電子書籍】[ ホビージャパン編集部 ]

【中古】ROBOT魂 機甲戦記ドラグナー [SIDE MA] ドラグナー2カスタム 約130mm ABS&PVC製 塗装済み可動フィギュア

【数量限定!! 当店で使える200円OFFクーポン】PLAMAX 1/72 scale 『機甲戦記ドラグナー』 XD-01ドラグナー1 (組み立て式プラモデル)

PLAMAX 1/72 scale 『機甲戦記ドラグナー』 XD-01ドラグナー1 (組み立て式プラモデル)

評価 4

評価 4

![機甲戦記ドラグナー Blu-ray BOX【Blu-ray】 [ 菊池正美 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0584/4907953220584_1_2.jpg?_ex=128x128)

![HJメカニクス25 特集:機甲戦記ドラグナー【電子書籍】[ ホビージャパン編集部 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/7034/2000018757034.jpg?_ex=128x128)

![【中古】ROBOT魂 機甲戦記ドラグナー [SIDE MA] ドラグナー2カスタム 約130mm ABS&PVC製 塗装済み可動フィギュア](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/goodlifestore/cabinet/20200603-2/b00o1f8a1q.jpg?_ex=128x128)

![【中古】ROBOT魂 機甲戦記ドラグナー [SIDE MA] ドラグナー2カスタム 約130mm ABS&PVC製 塗装済み可動フィギュア](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/kobaco-003/cabinet/20200529-1/b00o1f8a1q.jpg?_ex=128x128)

![【中古】 小説機甲戦記ドラグナー / 園田 英樹, 大貫 健一, 大張 正己 / KADOKAWA [文庫]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/comicset/cabinet/05033349/bkkqws2zzrk2yvi2.jpg?_ex=128x128)