DX超合金魂 超電磁ロボ コン・バトラーV

【原作】:八手三郎

【アニメの放送期間】:1976年4月17日~1977年5月28日

【放送話数】:全54話

【放送局】:テレビ朝日系列

【関連会社】:東北新社、創映社、東映、東映エージエンシー

■ 概要

作品の基本情報と放送枠の位置づけ

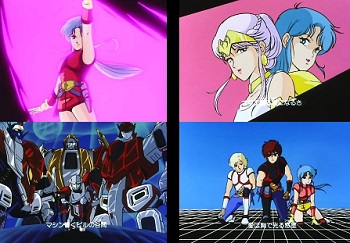

1970年代半ば、日本のテレビアニメ界では巨大ロボットが毎週のように画面を席巻していました。そのなかで『超電磁ロボ コン・バトラーV』は、1976年4月17日から1977年5月28日までテレビ朝日系列の土曜18時枠で全54話が放送された、いわゆる「スーパー系ロボットアニメ」の代表作のひとつです。当時この時間帯は子どもたちにとって“週末のご褒美”のようなゴールデンタイムで、夕食前に家族でテレビの前に集まり、最新話を見守るという光景が全国各地で繰り返されていました。作品の通称は親しみを込めて「コンV」。タイトルにある「超電磁」とは、作中でロボットの動力や必殺技の源となる架空のエネルギーを指し、その言葉の響き自体が、当時の子どもたちには科学の最先端とヒーロー性を兼ね備えたワクワク感を与えていました。

東映テレビ事業部が挑んだ新しい制作スタイル

この作品を語るうえで特筆されるのが、制作体制の独自性です。『コン・バトラーV』は、それまで劇場アニメやテレビアニメを手がけてきた東映動画ではなく、東映本社のテレビ事業部が主導して企画された初の本格TVアニメシリーズでした。東映テレビ事業部が企画・制作の中心となり、アニメーション制作は当時「創映社」と呼ばれていたスタジオ(のちのサンライズ)に委託されるという分業スタイルが採用されます。この方式は、スポンサーである玩具メーカーや放送局と柔軟に連携しやすい構造であり、ロボットのデザインやギミック、物語展開を密接に絡めて考えられる点が特徴でした。やがてこのスタイルは、後年「長浜ロマンロボシリーズ」と呼ばれる作品群へと受け継がれ、『超電磁ロボ コン・バトラーV』はその第1作として位置づけられることになります。

5体合体ロボというコンセプトの革新性

『コン・バトラーV』の最大の売りは、5機のバトルマシンが合体してひとつの巨大ロボットになるというコンセプトです。頭部を担当するバトルジェット、上半身と腕を構成するバトルクラッシャー、胴体となるバトルタンク、脚部のバトルマリンとバトルクラフト――これらが劇中で華麗に合体し、一本の巨大な人型ロボットとして立ち上がるシーンは、毎回の見どころとして視聴者の心をつかみました。それ以前の合体ロボット作品では、設定上はダイナミックな合体を謳いながらも、玩具側では再現が難しいというジレンマがありました。本作では、その反省点を踏まえ、「劇中の合体シーン」と「おもちゃでの変形・合体」をできる限り一致させることが、最初から強く意識されています。バトルマシンそれぞれの形状や可動部は、アニメ的な見栄えと玩具としての強度・安全性の両面から検討され、当時としては画期的な「完全合体ロボ玩具」が誕生しました。合体遊びを繰り返すことで関節がゆるくなったり、パーツが外れやすくなることもありましたが、それも含めて子どもたちにとっては“コンVと共に過ごした日々の記憶”となっています。

ロボットの名称に込められた意味と時代性

「コン・バトラー」という名前は、英語の「COMBAT(戦闘)」と「BATTLE(戦い)」、そして「COMBINE(合体する)」などの語感を組み合わせた造語とされ、最後につく「V」は“ヴィクトリー(勝利)”と、5機のマシンと5人のパイロットを象徴する“5”のダブルミーニングを持っています。タイトルロゴには、大きく斜めに切り込むようなV字が配され、劇中でも決めポーズとしてVの形を形作る構図が頻繁に用いられます。高度経済成長を経てオイルショック後の混乱期に入ろうとしていた日本社会において、「仲間と力を合わせて勝利をつかむ」というメッセージは、子どもたちだけでなく大人たちにもどこか救いと高揚感をもたらすキーワードでした。冷戦構造の影も色濃い時代背景の中で、「見えない脅威に立ち向かう人類」と「多国籍的な価値観を持った仲間たちが協力する」という構図は、娯楽作品であると同時に、当時の空気を反映した寓話としても機能していたと言えるでしょう。

物語世界と“ロボットは道具ではなく仲間”という感覚

本作の世界観は、「キャンベル星人」という地球外文明からの侵略を軸に展開します。彼らは巨大なメカニック兵器を操って地球の都市を次々と襲撃し、人類を恐怖に陥れます。一方で、人類側の切り札となるのが超電磁エネルギーを利用したコン・バトラーVと、それを操る5人の若者たちのチームです。物語は単にロボットと怪物の戦いを描くだけでなく、チームの葛藤や成長、司令官である博士たちの信念、そして敵側の事情や悲哀にまで踏み込んで描くことで、ドラマ性の高い作品へと仕上がっています。特に印象的なのは、ロボットを“操縦する兵器”としてだけではなく、5人の心と心を繋ぐ象徴的な存在として描いている点です。各マシンは搭乗者の個性が反映されたコクピットを持ち、それぞれの得意分野を生かした役割分担がなされます。合体の瞬間は、単にメカが組み合わさるだけでなく、パイロットたちの気持ちがひとつになる儀式のようにも演出されており、視聴者は「自分もその一員になって操縦してみたい」という憧れを抱かずにはいられませんでした。

長浜ロマンロボシリーズの起点としての位置づけ

『コン・バトラーV』は、後に『超電磁マシーン ボルテスV』『闘将ダイモス』へと続いていく「長浜ロマンロボシリーズ」の第一弾として位置づけられています。シリーズの監督を務めた長浜忠夫は、それまでのロボットアニメにはあまり見られなかった、人間ドラマや愛憎劇、敵味方を超えた感情の揺れを重視し、単なる勧善懲悪に終わらない物語づくりを目指しました。その試みは、すでに『コン・バトラーV』のなかにも色濃く現れており、敵側の将軍ガルーダの悲劇的な生い立ちや、地球侵略を命じられながらも揺れる心情などは、視聴者に強い印象を残しています。後続作ではその路線がさらに強調されていきますが、その“前夜”のような雰囲気を持った作品として、『コン・バトラーV』はロボットアニメ史の中でも重要なターニングポイントとなりました。

玩具展開とリバイバル商品による長期的な人気

テレビ放送当時から、コン・バトラーVは玩具展開と密接に結びついていました。ポピー(のちのバンダイ)からは、ダイキャスト製の「超合金」シリーズとして合体可能なコン・バトラーVが発売され、5機のバトルマシンを実際に自分の手で合体させられるという体験は、子どもたちにとって夢そのものでした。放送終了後も、80年代以降に復刻版やリファイン版が何度もリリースされ、90年代後半には大人のファンをターゲットにした「超合金魂」ブランドで、劇中のプロポーションに近いスタイルと精密な合体ギミックを両立したアイテムが登場します。さらに2000年代、2010年代には大型サイズ・発光ギミック・効果音などを盛り込んだハイエンドモデルも発売され、“かつてコンVで遊んだ子どもたち”が、そのまま購買層となるサイクルが生まれました。玩具だけでなく、映像ソフトのDVD-BOXやBlu-ray、パチンコ機への採用、スーパーロボット大戦シリーズなどのゲームへの出演を通じて、作品そのものも常に再評価の波に乗り続けています。

海外展開と“世界のコンV”としての広がり

『コン・バトラーV』は、日本国内にとどまらず海外でも人気を博しました。アメリカでは、巨大ロボット玩具シリーズ「Shogun Warriors」の一体として「Combattra」の名称で輸入され、マーベルコミックスの同名コミックシリーズに登場したことでも知られています。フィリピンなどのアジア圏では、英語版・現地語版への吹き替えを通じて放送され、後年の『ボルテスV』と並んで“子ども時代のヒーロー”として懐かしむ声も多く聞かれます。ロボットやキャラクターの名前が現地向けにアレンジされることもありましたが、5人の若者が巨大ロボットで侵略者に立ち向かうという骨格は共通しており、そのわかりやすいヒロイズムとドラマ性が国境を越えて受け入れられました。

コン・バトラーVが残したもの

総じて『超電磁ロボ コン・バトラーV』は、巨大ロボットアニメにおける“合体ギミックの完成度”と、“人間ドラマ重視の物語”という二つの方向性を同時に推し進めた作品と言えます。バトルシーンでは、超電磁ヨーヨーやコン・バトラーVの多彩な必殺技が画面を埋め尽くし、子どもたちの心を震わせました。一方で、物語を追うごとに、パイロットたちの心の揺れや、敵味方それぞれの事情が丁寧に描かれていき、“ロボットアニメは単なる子ども向け娯楽にとどまらない”という認識を視聴者に与えました。ロボット玩具業界においても、完全合体ギミックを備えた商品が大きな成功を収めたことで、その後の合体ロボ玩具のスタンダードを形作ったと言っても過言ではありません。後年に登場する多くの作品や商品は、程度の差こそあれ、コン・バトラーVが切り開いた道の上に立っています。こうして本作は、1970年代ロボットアニメの象徴であると同時に、その後のロボットヒーロー像を決定づけた“起点”として、現在もなお語り継がれているのです。

[anime-1]

■ あらすじ・ストーリー

地底から現れた侵略者と、南原博士の予言

物語は、地球の人々が知らないところで、長い年月にわたって進行していた「静かな侵略」から幕を開けます。地底深くに潜み、地球を次なる支配の対象として狙っていたキャンベル星人は、ついに総攻撃のタイミングが整ったと判断し、各地の都市に巨大メカを送り込み、人類社会を混乱に陥れていきます。しかし、人類側もまったく準備をしていなかったわけではありません。異星からの脅威を誰よりも早く察知していた科学者・南原博士は、迎撃の切り札として超電磁エネルギーを駆使した巨大ロボット「コン・バトラーV」と、その運用拠点となる移動要塞「南原コネクション」を密かに完成させていました。博士は単に強大な兵器を作ることだけが平和への道とは考えず、「それを使いこなす人間の心」が不可欠だと悟っており、その思想が後のバトルチーム結成に直結していきます。

バトルチーム結成と5機のバトルマシン

キャンベル星人の侵略が本格化すると同時に、南原博士はあらかじめ用意していた「どんな武器でも持つことを許された天下御免の許可証」を手に、日本各地から適性のある若者をスカウトします。選ばれたのは、熱血漢でバイクレースの腕前を買われた葵豹馬、頭脳派でありながら戦闘にも臆さない南原ちずる、怪力自慢で人情に厚い浪花十三、豪快で大雑把だが頼りになる西川大作、そして小柄ながらも度胸とテクニックを備えた北小介の5人。彼らはそれぞれ、頭部ユニットのバトルジェット、上半身のバトルクラッシャー、胴体のバトルタンク、脚部を構成するバトルマリン・バトルクラフトといったバトルマシンに搭乗し、合体することでコン・バトラーVを完成させます。初期のエピソードでは、彼らがチームとして息を合わせることができず、合体がうまくいかなかったり、戦闘中の判断ミスで危機に陥ったりする場面も描かれます。その中で、苛立ちをぶつけ合いながらも徐々に互いの弱さや不器用さを認め合い、「5人でひとつの力になる」という意識が育っていく過程が、ロボットアクションと並行して丁寧に描かれていきます。

キャンベル星人との攻防と、南原博士の死

敵であるキャンベル星人は、単純な悪役として描かれるのではなく、軍事組織としての冷酷さと、そこに属するキャラクターの個性が折り重なった存在です。序盤では、キャンベル軍の各種メカ獣が地上を襲い、バトルチームは毎回のように新たな敵と対峙しますが、その戦いの裏では地球占領をめぐる駆け引きや、上官の命令に苦悩する将軍たちの姿も垣間見えます。そんな攻防のさなか、物語は大きな転機を迎えます。コン・バトラーVの能力を引き出すために無理を重ねていた南原博士が、キャンベル側の攻撃や自らの身体の限界も重なり、帰らぬ人となってしまうのです。この出来事は、バトルチームにとって大きな精神的ダメージとなり、「博士がいなくなった世界で、自分たちは本当に戦い続けられるのか」という問いを突きつけます。同時に、博士の遺志を継ぐために新たな指揮官として四ツ谷博士が登場し、チームは再び立ち上がることを余儀なくされます。博士の死をきっかけに、物語は単なる侵略と防衛の繰り返しから一歩踏み込み、「命を賭けて守るべきものは何か」を問うドラマ性を増していきます。

大将軍ガルーダの悲しみと、敵側のドラマ

シリーズ中盤の大きな見どころは、キャンベル星人側の司令官として登場する大将軍ガルーダの存在です。彼は地球侵略の先頭に立つ冷徹な軍人として描かれつつも、その内面には出生や立場ゆえの深い孤独と葛藤が潜んでいます。コン・バトラーVとの戦いで何度敗北しても上層部から責任を問われ、プライドを踏みにじられながらも戦場に戻っていく姿は、視聴者に単なる悪役以上の感情移入をもたらしました。物語が進むにつれ、ガルーダが抱える「悲しい秘密」が少しずつ明かされ、彼自身が自らの存在意義をどこに見出すのかというテーマが前面に出てきます。彼の最期は、敵でありながらも英雄的な散り際として描かれ、豹馬たちバトルチームにも複雑な感情を残すことになります。このように、本作では“敵を倒して終わり”ではなく、敵側にもドラマを与えることで「戦いの裏にある人間の感情」が強調され、物語全体に厚みが生まれています。

女帝ジャネラの登場と戦いの激化

ガルーダの物語がひと区切りを迎えた後、キャンベル側の新たな脅威として現れるのが女帝ジャネラです。彼女はこれまでの司令官とは一線を画す、冷酷かつ狡猾な支配者として描かれ、地球侵略を成功させるためには部下の命すら駒のように扱うことをためらいません。そのやり方は、ガルーダのように戦場で部下を率いていたタイプの武人とは対照的であり、キャンベル軍内部における価値観の違いも浮き彫りにします。ジャネラの配下として登場するダンゲルは、知略に優れた参謀タイプのキャラクターであり、コン・バトラーVの弱点を執拗に突く作戦を練り上げては地球側を追い詰めていきます。これにより、戦いは単なる力比べから、情報戦・心理戦を絡めた複雑な駆け引きへと変化していきます。バトルチームも、これまでのように勢いだけで突っ込めば勝てるというわけにはいかず、頭脳派のちずるや四ツ谷博士の分析がより重要な意味を持つようになります。作戦会議のシーンが増え、仲間同士の意見の衝突や、敗北の責任をめぐる葛藤が描かれることで、視聴者は「勝つことの重さ」や「戦い続けることの苦しさ」に、よりリアルに向き合わされることになるのです。

終盤のクライマックスと、地球に訪れる静かな朝

物語が終盤に差しかかると、キャンベル星人の地球侵略計画は最終局面を迎えます。敵はこれまで以上に強力な戦力を投入し、地球側も南原コネクションの機能を極限まで駆使しながら、世界規模の決戦に挑むことになります。各地で戦乱が広がる中、バトルチームは「自分たちが倒れれば地球に未来はない」というプレッシャーを背負いながらも、互いを信頼し、コン・バトラーVを何度でも立ち上がらせます。最終決戦では、キャンベル側の本拠地に関わる大きな真実や、これまで語られてこなかった宇宙規模の背景が明かされ、単なる地球対異星人という図式に留まらない、より広い視点での「生存と共存」が問われる展開となります。激しい戦闘と犠牲の末、キャンベルの脅威はついに排除され、地球にはようやく穏やかな朝が訪れます。しかし、物語は完全なハッピーエンドとしてだけではなく、戦いの過程で失われた命や傷ついた心を忘れない姿勢を貫いて終幕を迎えます。バトルチームの面々は、戦いの中で失ったものと得たものの両方を胸に抱えながら、それぞれの未来へと歩き出していくのです。

“1話完結の連続ドラマ”としての構成の妙

全54話という長丁場でありながら、『コン・バトラーV』のストーリーは、1話ごとの区切りを明確にしつつ、全体として大きな物語の流れが感じられる巧みな構成が特徴です。多くの回は「新たな敵メカとの対決」という形で始まり、コン・バトラーVが必殺技で決着をつけるというフォーマットを取りつつ、その合間にキャラクターの過去や家族関係、敵側の事情が織り込まれます。視聴者は、毎週の戦闘シーンを楽しみながらも、少しずつ積み上げられていく人間ドラマを追うことができ、「今日はどんなエピソードで、誰の心が揺れ動くのか」という期待感を抱かされます。こうした構成は、学業や仕事で忙しい視聴者でも途中から参加しやすい一方で、通して見ることでより深い満足感が得られるという、連続ドラマとしての理想的なバランスを実現しています。ロボットの活躍と人間ドラマ、その二つが毎週の30分に凝縮されていたからこそ、『コン・バトラーV』は放送終了から長い年月が経った現在でも、多くのファンにとって忘れがたい物語として記憶され続けているのです。

[anime-2]

■ 登場キャラクターについて

5人の若きパイロット「バトルチーム」の魅力

『超電磁ロボ コン・バトラーV』という作品の心臓部は、やはり5人の若者からなる「バトルチーム」です。リーダー格の葵豹馬は、赤いパイロットスーツと豪快な笑い声が印象的な熱血漢で、頭部ユニット・バトルジェットのパイロットとしてコン・バトラーV全体のメイン操縦も担う存在です。元暴走族という荒っぽい過去を持ちながらも、孤児院育ちゆえに情に厚く、弱い立場の人間や複雑な事情を抱えた敵に対しても単純に刃を向けられない繊細な一面を持っています。戦闘では「超電磁ヨーヨー」をはじめとする派手な必殺技の掛け声が印象的で、視聴者の記憶の中では「コンV=豹馬の声」とセットで思い出されることが多いキャラクターでしょう。 対照的に、浪花十三は青を基調としたクールな印象の青年で、バトルクラッシャーを操縦し胸部と両腕を担当します。射撃の腕に優れ、狙った的は外さない冷静さを備えたバトルチームの参謀役的存在で、熱くなりすぎる豹馬のブレーキ役になることもしばしばです。彼の落ち着いた判断がなければ全滅していたのでは、と思わせる場面も多く、視聴者からは「一歩引いて全体を見ている頼れる兄貴分」として好感を持たれています。 西川大作は、体格の良さと怪力がトレードマークの柔道家で、バトルタンクを操ってコン・バトラーVの胴体部分を形成します。無骨で少し鈍そうに見えながら、内面は仲間思いで芸術的なセンスも併せ持つというギャップが魅力で、シリアスな戦闘回の合間に見せるお茶目なエピソードが視聴者の癒やしになっています。南原ちずるは唯一の女性メンバーであり、ピンクのスーツに身を包んだバトルマリンのパイロットとして脚部ユニットを担当します。優秀なオペレーターでありながら前線での戦闘にも参加し、チームの精神的支柱でもある存在です。彼女は、ただの“紅一点”ではなく、冷静な分析と情の厚さで少年たちを引っ張り、時に厳しく叱咤し、時に優しく寄り添う役回りを担います。 北小介は最年少のパイロットで、バトルクラフトの操縦を任される小柄な少年です。年齢相応の天真爛漫さと、戦場に出る者としての覚悟が同居したキャラクターで、時には年上のメンバーよりも肝が据わっているように見える場面も。彼が見せる恐怖や迷いは、視聴者にとって「もし自分がこの世界にいたら」という感情移入の窓にもなっており、子ども視聴者だけでなく大人にも強い印象を残しました。この5人は、単に役割が分担された戦闘ユニットではなく、性格も得意分野も大きく異なる“クラスメイトの延長線上にいるキャラクター”として描かれており、そこが今なお人気を保つ理由の一つと言えるでしょう。

地球側を支える大人たち ─ 南原博士と四ツ谷博士

バトルチームを陰から支える存在として忘れてはならないのが、科学者であり指揮官でもある南原博士です。彼は、キャンベル星人の脅威をいち早く察知し、南原コネクションとコン・バトラーVを完成させた張本人であり、作中の“父なる存在”として描かれます。科学者としては合理的でありながら、若者たちの可能性を心から信じている人物でもあり、時に厳しく叱り、時に冗談を交えながら彼らを導いていきます。博士の死は物語の大きな転換点であり、視聴者にとっても強烈なショックとして記憶されていますが、それだけに彼が残した言葉や行動は重みを持って語り継がれています。南原博士亡き後、指揮官としてバトルチームを支えるのが四ツ谷博士です。彼は南原博士の古くからの友人であり、研究パートナーとしてコン・バトラー計画に関わっていた人物。南原博士ほど情熱的ではないものの、人懐こい笑顔とユーモアで若いパイロットたちの緊張をほぐし、時に彼らの愚痴の聞き役にもなる“頼れるおじさん”として描かれます。戦況が厳しくなるほど彼の存在感は増していき、視聴者からも「南原博士が託したバトンを、無理を承知で背負ってくれた人」として愛されています。

キャンベル星人側のキャラクター ─ 悲劇と狂気が交錯する敵役たち

『コン・バトラーV』を語るうえで、敵側のキャラクターたちが極めて魅力的であることも外せません。キャンベル星軍を率いる大将軍ガルーダは、冷徹な軍人でありながら、その内側に深い悲しみを抱えた存在です。地球侵略の最前線に立ちながら、上層部からは常に結果を求められ、敗北すれば容赦なく責任を追及されるという過酷な立場に置かれており、その苦悩が滲み出る場面が数多く描かれます。彼の悲劇的な過去や「本当はどうありたかったのか」という葛藤が明かされるエピソードは、視聴者の間でも屈指の名シーンとして語られ、子どもの頃は単なる怖い敵として見ていた人が、大人になって見返すと一気に感情移入してしまう、という感想も多く聞かれます。やがて登場する女帝ジャネラは、ガルーダとは異なるタイプの恐ろしさを持つ支配者です。彼女は部下や民衆を駒のように扱う冷酷な支配者であり、その残酷な命令の数々は、視聴者に「このままでは地球だけでなく、キャンベル星そのものが破滅してしまうのではないか」という危機感を抱かせます。その配下のダンゲルは、純粋な武人というよりは策謀家タイプで、コン・バトラーVの弱点を冷静に分析し、精神的な揺さぶりをかけるような作戦を立てるキャラクターです。さらに、オレアナやワルキメデスといった上層部の存在も物語に厚みを与え、キャンベル社会内部の権力構造や価値観の違いが垣間見える描写は、「ただの悪の帝国」には収まらないドラマ性をもたらしています。

視聴者から見たキャラクター関係の面白さ

視聴者の感想としてよく挙がるのは、バトルチームの人間関係が非常に“生々しい”ところです。豹馬と十三のぶつかり合いは、熱血とクールという性格の違いゆえに衝突が絶えず、それがそのままドラマの起点になりますが、決定的な亀裂にはならない絶妙なバランスで描かれます。「口では喧嘩していても、背中は預けられる」という信頼感が、戦闘シーンの緊迫感をさらに引き立てているという声も多いです。大作と小介のコンビは、見た目の体格差や年齢差もあって、兄弟のような微笑ましさがあり、ともすれば重くなりがちな物語の中でホッとできる空気を作り出してくれます。そこへちずるがツッコミ役として入ることで、チーム全体の雰囲気が一気に生き生きとしたものになるのも、本作ならではの良さでしょう。敵側では、ガルーダとその部下たちの関係性もまた視聴者の心をつかみました。命令を下す立場でありながら、自らも戦場に立つガルーダの姿は、部下たちの忠誠心を集める一方で、上層部からは駒としてしか扱われないという二重の立場に立たされています。後半でジャネラに取って代わられる構図は、視聴者にとっても「有能な現場指揮官が、冷酷な本社幹部に押しつぶされる」という社会的比喩として受け取られており、大人になってから見返すと、その皮肉さに思わず唸ってしまうという感想も少なくありません。

印象的なシーンから浮かび上がるキャラクター像

キャラクターの魅力を強く印象づけているのは、やはり個々のエピソードにおける“決めシーン”です。豹馬にとって象徴的なのは、両腕を失うという過酷な試練を乗り越えるエピソードでしょう。サイボーグ手術によって義手を得た彼は、その後も拒絶反応と戦い続けながら、仲間には弱みを見せまいとしてあえて軽口を叩き続けます。その姿に対して視聴者は、「無敵のヒーローではなく、痛みを抱えながら戦う等身大の少年」としての豹馬像を強く心に刻みました。十三が活躍する回では、冷静な判断が仲間を救う展開や、クールな彼が感情を露わにする瞬間が印象深く語られます。普段は感情を抑えているだけに、爆発した時の一言が視聴者の胸に刺さるという構図が多く、「一番“泣かせる”のは実は十三だった」という感想も珍しくありません。大作や小介のエピソードでは、家族や故郷との繋がりが描かれ、彼らが決して“戦うためだけに存在するキャラクター”ではなく、等身大の生活や夢を持つ若者であることが丁寧に示されています。敵側では、ガルーダの最期の回がとりわけ語り草です。自らの立場と信念の狭間で揺れながら、最後には誇りを賭けて戦場に散る姿は、多くの視聴者に「敵なのにこんなに格好よくていいのか」と衝撃を与えました。彼の死に対して、豹馬たちが単純な勝利の喜びではなく、複雑な感情を見せる演出も相まって、「コン・バトラーVは敵キャラも含めて愛せる作品だ」という評価を決定づけています。こうした数々のシーンが積み重なった結果、『超電磁ロボ コン・バトラーV』のキャラクターたちは、単なるロボットアニメの登場人物を超え、視聴者一人ひとりの記憶の中で長く生き続ける存在となっているのです。

[anime-3]

■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング

作品世界の“顔”となったオープニング「コン・バトラーVのテーマ」

『超電磁ロボ コン・バトラーV』を語るうえで、まず触れずにはいられないのがオープニングテーマ「コン・バトラーVのテーマ」です。作詞は八手三郎、作曲は小林亜星、編曲は筒井広志、歌唱は“アニソン界の兄貴”水木一郎とコーラスユニットのザ・ブレッスン・フォーという布陣で、ロボットアニメ黄金期らしい重厚かつキャッチーな一曲に仕上がっています。冒頭の「V! V! V!」というコールと、「コンバイン123!」の掛け声は、とにかく耳に焼き付くインパクトがあり、放送当時の子どもたちはもちろん、後年ビデオや配信で見た世代も、イントロを聞いただけで一気にテンションが上がる“条件反射スイッチ”のような役割を持っています。歌詞の中には「超電磁ヨーヨー」「超電磁スピン」といった必殺技の名前や、「身長57メートル 体重550トン」といったロボットのスペックが織り込まれており、いわば1番を聴くだけでコン・バトラーVというロボットの概要が頭に入る、主題歌兼“音楽付き設定資料”のような役割も果たしていました。水木一郎のストレートで力強いボーカルと、男声コーラスが重なるサウンドは、戦闘前に士気を高める軍歌のようでもあり、同時に少年たちを励ます応援歌のようでもあります。テレビ本編のオープニング映像では、5機のバトルマシンが次々と飛び出し、「レッツ・コンバイン!」の掛け声とともにコン・バトラーVが立ち上がるカットが、曲の盛り上がりにピッタリ重ねられており、音と映像が一体となった“儀式”的な快感を生み出していました。視聴者の記憶の中では、「土曜の夕方、これが流れると週末が始まる」という生活リズムと組み合わさっており、単なるアニメソングを超えて、当時の空気そのものを呼び起こす一曲として愛されています。

エンディング「行け!コン・バトラーV」が描く戦いの余韻

一方、エンディングテーマの「行け!コン・バトラーV」も、オープニングと並ぶ名曲として高く評価されています。こちらも作詞は八手三郎、作曲は小林亜星、編曲は筒井広志、歌唱は水木一郎とコロムビアゆりかご会という組み合わせで、少年コーラスが加わることで、楽曲全体に“未来への希望”のニュアンスが強く加わっています。歌い出しの「レッツ コンバイン」のフレーズはオープニングとの共通モチーフでありながら、エンディングでは戦いを終えた後の静かな高揚感と、「明日もまた立ち上がろう」という前向きさを併せ持ったトーンで響きます。歌詞には再び身長・体重といったスペックが登場しつつも、それは単なるデータではなく、「若い命をかける戦士たちの象徴」として扱われています。戦闘の激しさや緊張感を描いた本編のラストからこの曲へとつながることで、視聴者の胸には「今日もギリギリの戦いだったけれど、コン・バトラーVがいる限りきっと大丈夫だ」という、少し心が軽くなるような余韻が残されました。映像面では、夕焼けや星空を背景に、バトルチームの面々がそれぞれの表情を見せるカットが印象的で、戦いの後も続いていく彼らの日常や、それぞれの胸の内を想像させる作りになっています。日によっては次回予告が重ねられ、エンディングを聴き終えた時には「来週はどんな敵が出てくるのだろう」という期待感が自然と高まるような構成がとられていました。

戦いの真っ只中を鼓舞する挿入歌「行くぞ!正義の戦いに」

本編中のクライマックスシーンを彩る挿入歌として特に有名なのが、「行くぞ!正義の戦いに」です。主題歌と同じく、作詞は八手三郎、作曲は小林亜星、編曲は筒井広志、歌は水木一郎とコロムビアゆりかご会。タイトルの通り、「正義のために立ち上がる」瞬間の高揚感を凝縮したナンバーで、歌詞には「キャンベル星の野望をくだく」「五人の瞳がきらりと光り」といったフレーズが登場し、バトルチームの決意と敵への宣戦布告がストレートな言葉で綴られています。この曲が流れるタイミングは、たいていバトルの中盤以降、追い詰められたコン・バトラーVが反撃の狼煙を上げるあたりで、BGMとは一線を画した“ここが勝負どころだ”と視聴者に知らせるサインの役割も担っていました。特に印象的なのは、歌詞中でガルーダやオレアナといった敵側の名前まで挙げている点で、敵を名指しで挑発するようなフレーズは、子どもたちの心を大いに燃え上がらせました。子ども時代にこの曲をテレビで聴いていたファンの中には、「歌詞を全部覚えて、玩具のコンVを振り回しながら一緒に歌っていた」という思い出を語る人も少なくありません。挿入歌でありながら、主題歌と遜色ない存在感を持っているのは、やはり水木一郎のパワフルなボーカルと、小林亜星によるメロディラインの説得力があってこそだと言えるでしょう。

ヒーローの内面を映すバラード「豹馬もの思い」

数ある挿入歌の中でも、特にファンから“名曲”として語られることが多いのが「豹馬もの思い」です。タイトルの通り、主人公・葵豹馬の心情にフォーカスした楽曲で、作詞・八手三郎、作曲・小林亜星、編曲・筒井広志という黄金トリオに加え、歌唱は水木一郎、コーラスにこおろぎ’73が参加しています。勇ましい主題歌とは対照的に、穏やかなメロディと少し切ないコード進行で構成されており、戦いの合間にふと訪れる静かな夜や、星空を見上げるひとときに流れることで、豹馬の内面にある“迷い”や“哀しみ”を視聴者に感じさせてくれます。歌詞には、流れ星や静かな夜空といったイメージが織り込まれており、「戦いのなかった平和な日々」を思い返すフレーズからは、彼が決して戦闘マシンではなく、普通の少年としての感性を持っていることが伝わってきます。この曲が印象的なのは、“ヒーローだからどんな困難も平気”という描き方ではなく、「怖さを知り、失うことの痛みを知ったうえで、それでも前に進まなければならない」という、等身大の弱さと強さを同時に描いている点です。水木一郎の歌声も、いつものパワフルなシャウトを抑え、柔らかく語りかけるようなトーンで歌われており、そこにこおろぎ’73のコーラスが重なることで、“孤独だけれど一人ではない”という微妙なニュアンスが生まれています。ファンの間では、「コン・バトラーVの世界観を最も端的に表現した一曲」と評されることも多く、サウンドトラックやベスト盤でこの曲を聴き直したことで、子どもの頃には気づかなかった豹馬の心の重さを再認識した、という大人のファンの声も聞かれます。

サウンドトラックと“コンV節”の魅力

主題歌や挿入歌だけでなく、本作の音楽世界を支えているのが、劇中BGMをまとめたサウンドトラックの数々です。ETERNAL EDITIONなどの音楽集には、「コン・バトラーVのテーマ」「行け!コン・バトラーV」のTVサイズやカラオケに加え、「熱き5つの魂」「レッツ・コンバイン!」「ガルーダ・折れた翼」など、印象的なシーンに合わせて作られた多彩なトラックが収録されています。小林亜星のメロディと筒井広志のアレンジは、金管楽器を前面に出したブラスロック調から、ストリングスが切なさを醸し出すバラード調まで幅広く、しかしどの曲も「コン・バトラーVらしさ」とでも言うべき熱量を共有しています。特に、合体シーンや必殺技発動時に流れるBGMは、視聴者にとっては“条件反射でドキドキする音”となっており、後年のゲーム作品やパチンコ機でも意識的に引用されるほど、作品アイコンとして定着しています。こうした楽曲群は放送当時だけでなく、CDや配信で何度も再リリースされており、「子どもの頃にレコードで聴いていた曲を、今はデジタル配信で聴いている」という世代を超えた楽しみ方が生まれています。主題歌をカラオケで歌う際にも、単に懐メロとして消費されるのではなく、「歌いながら当時の映像が頭の中に浮かぶ」という体験そのものが、ファンにとって大切な時間となっているのです。

楽曲がもたらす作品イメージと視聴者の声

視聴者の感想を見ていくと、『超電磁ロボ コン・バトラーV』の音楽は、「熱さ」と「哀しさ」の両方を強く印象づけていることがわかります。「コン・バトラーVのテーマ」や「行け!コン・バトラーV」を聴くと、自然と拳を握りしめたくなるような高揚感が湧き上がる一方で、「豹馬もの思い」を聴くと胸の奥に静かな痛みが残る――そうした感情の振れ幅こそが、本作のサウンドトラックの真価だと言えるでしょう。主題歌と挿入歌の多くを小林亜星が一手に担っていることも、作品全体の音楽的統一感に大きく寄与しています。メロディラインには、後年の『ゴワッパー5 ゴーダム』や『百獣王ゴライオン』などにも通じる堂々とした“亜星節”がありつつ、『コン・バトラーV』では特に「仲間と力を合わせる喜び」と「戦いの中で傷つく心」という二つのテーマが強く意識されているように感じられます。長年のファンの中には、「ストーリーの細部は忘れてしまっても、主題歌の歌詞は今でも全部歌える」という人が少なくありません。それは、楽曲が単なるBGMではなく、毎週の視聴体験そのものと結びついて記憶されているからに他なりません。たとえば、仕事帰りにイヤホンで「コン・バトラーVのテーマ」を再生し、「今日も一日戦ったな」と自分を鼓舞する――そんな大人の楽しみ方をしているファンのエピソードも語られています。『超電磁ロボ コン・バトラーV』の楽曲群は、作品を支える重要な要素であると同時に、視聴者一人ひとりの人生の様々な場面を彩る“人生のBGM”としても機能してきたのです。

[anime-4]

■ 声優について

声優デビュー作としての「葵豹馬」 ─ 三ツ矢雄二のスタートライン

『超電磁ロボ コン・バトラーV』の主人公・葵豹馬を演じたのは、当時新人だった三ツ矢雄二(当時の表記は三矢雄二)です。彼にとって本作は、声優としての本格的なデビュー作にあたり、のちに『タッチ』の上杉達也や数々の人気キャラクターを演じる大ベテランへと歩み出す、記念すべきスタートでした。インタビューでも本人が「コン・バトラーVで葵豹馬を演じた頃は、まだ大学生だった」と振り返っており、現場では右も左も分からない中で、先輩声優たちに支えられながら収録に臨んでいたことが語られています。豹馬というキャラクターは、熱血で直情的、しかし内面には孤独感やコンプレックスも抱えている複雑な人物です。その難しいバランスを、若さゆえの勢いと素直な感情表現で演じきったことが、結果的に「三ツ矢雄二=等身大の少年役が光る声優」というイメージを固めるきっかけにもなりました。怒鳴り声や必殺技の叫びはもちろん、落ち込んだり苦悩したりする時の、少し掠れた小さめの声のニュアンスがとても生々しく、視聴者の多くが「豹馬は画面の中のキャラというより、クラスにいそうな不器用な友だちの声に聞こえた」と感じています。シリーズが進み、豹馬が両腕を失うなどの過酷な展開を迎えた時、その心情の揺れを演じ分けることが求められ、三ツ矢自身も役者として大きく成長していったと考えられます。後年、「豹馬を演じた経験があったからこそ、その後の少年役で“悩みながら成長する姿”を自然に出せるようになった」という趣旨の発言を残しており、まさに自身のキャリアの基礎を築いた役だったと言えるでしょう。

ヒロイン・南原ちずると、チームを包む女性声優陣

紅一点のヒロイン・南原ちずるを演じたのは上田みゆき。彼女の澄んだ声質と落ち着いたトーンは、熱血気味な男性陣が多い本作の中で、ほどよいクールさと清涼感をもたらしています。ちずるは科学者の孫娘でありながら、前線で戦うパイロットでもあるという難しい立場のキャラクターで、感情を抑えて冷静に指揮を取らねばならない場面と、年頃の少女として揺れ動く場面が同居します。上田の演技は、その両方を自然に行き来しており、特にシリアスなエピソードで見せる毅然とした声の力強さは、「ただの可愛いヒロインではない」というちずる像を確立するものになりました。 また、本作ではロボット側のマスコット的存在であるロペットや、子どもたちの金太などを野沢雅子が担当しており、豹馬の幼少期の声も彼女が当てています。『ドラゴンボール』の孫悟空などで知られる野沢のボーイッシュでエネルギッシュな少年声は、幼少期の豹馬にぴったりで、「成長していくうちに三ツ矢雄二の声に重なっていく」という変化も、長く見続けることで感じられる味わい深さがあります。ヒロイン役と子ども役、大人の女性役と少年役とを自在に行き来する当時の女性声優の層の厚さを、本作のキャスティングからも感じ取ることができます。

浪花十三・西川大作・北小介を彩るベテラン男性声優陣

バトルチームの仲間たちも、後年ビッグネームとなる声優が多数参加しています。皮肉屋で狙撃の名手・浪花十三を演じたのは山田俊司(のちのキートン山田)。彼の抑えめで少し鼻にかかった声は、“ひねくれているけれど根は優しい青年”という十三のキャラクター像にぴったりで、ツッコミ役としての軽妙さと、時折こぼれる本音の重さを見事に両立させています。キートン山田といえば『ちびまる子ちゃん』のナレーションを思い浮かべる人も多いですが、『コン・バトラーV』では若き日の等身大青年役としての魅力を堪能できます。 西川大作役の立壁和也(たてかべ和也)は、後年『ドラえもん』のジャイアン役で国民的な知名度を得る声優です。大作は力自慢で豪快なキャラでありながら、ジャイアンほどの乱暴さはなく、どこか憎めないお兄さんというポジションです。その微妙なさじ加減が、立壁の包容力のある声質と演技によってうまく表現されており、「怒鳴っていてもどこか安心感がある」「仲間を守る時の一声が格好いい」といった視聴者の感想も少なくありません。 最年少パイロット・北小介を演じた千々松幸子は、少年役を得意とする女性声優で、明るく少し甲高い声がトレードマークです。小介の無邪気さや、時折見せる怖さをこらえた強がりなど、子どもらしい感情の揺れが、彼女の演技を通して丁寧に描き出されています。特に、戦いの中で仲間を失う不安や、自分だけが年少であることへのコンプレックスが滲むシーンでは、声の震えや息づかいの繊細な表現によって、小介という少年の内面が視聴者に深く伝わってきます。

博士・敵将を支える重厚なベテランたち

南原博士役の納谷悟朗は、『ルパン三世』銭形警部役などでおなじみの名優で、その低く響く声と台詞回しは、説得力ある“父親的存在”を演じるのにこれ以上ないキャスティングでした。博士がバトルチームに託す言葉は、単なる作戦指示や科学解説にとどまらず、「命の重さ」や「仲間を信じることの大切さ」といったテーマを視聴者に届けるメッセージにもなっており、その重みを支えていたのが納谷の声です。南原博士の死の回での演技は、視聴者の心に「ここからこの作品は一段階ギアが上がる」という印象を刻みました。 後任の四ツ谷博士役を務めた富田耕生もまた、長年にわたり多くの作品で活躍したベテラン声優です。四ツ谷博士は、南原博士ほど厳格ではないものの、どこか憎めない酒好きの科学者として描かれ、彼のコミカルさや人間臭さは、富田の軽妙な芝居によって非常に魅力的なキャラクターとなりました。重くなりがちな戦争ドラマの中で、緊張を和らげる役回りでありながら、締めるべき場面ではきちんとシリアスに決めてくれる、その“緩急の付け方”こそ、ベテランならではの技と言えるでしょう。 敵側の大将軍ガルーダを演じた市川治は、“美形ライバル”を多く演じたことで知られる声優で、『勇者ライディーン』のプリンス・シャーキンや『ボルテスV』のプリンス・ハイネルなどに続き、本作でも悲劇性の強い敵キャラクターを担当しています。低く艶のある声で紡がれるセリフは、威厳と孤独を同時に感じさせ、ただの悪役ではない複雑な人物像を表現しています。インタビューでは、人間態と鳥人態であえて声質をわずかに変化させる演技プランをとっていたことも語られており、ディテールへのこだわりがキャラクターの魅力を大きく底上げしていました。女帝ジャネラ役のつかせのりこは、冷酷な支配者らしい鋭い声色と、時に妖艶さすら感じさせる芝居で作品後半の緊張感を高めています。彼女の放つ高圧的なセリフと、ガルーダの苦悩する声がぶつかり合うシーンは、本作のドラマ性を象徴する名場面のひとつとして記憶されています。

アフレコ現場の空気と、視聴者が感じた“役者の熱量”

当時のアフレコは、現在のように個別収録ではなく、大人数で一斉にスタジオに入り、一話まるごとをほぼ通しで演じるスタイルが主流でした。新人の三ツ矢雄二は、納谷悟朗や富田耕生、市川治、野沢雅子といった大ベテランに囲まれながらマイク前に立ち、その空気の中で必死に食らいついていくことで役者として鍛えられていきます。本人も、後年のコメントで「コン・バトラーVの現場で、声優という仕事の厳しさと楽しさを一気に学んだ」と語っており、その経験がのちの大活躍に繋がっているのは想像に難くありません。 視聴者の感想を振り返ると、「キャラクター一人ひとりの声が、性格やバックボーンと完璧に噛み合っている」「敵側のセリフにも妙な説得力があって、単純に憎めない」といった評価が多く見られます。これは、アニメ制作側がキャラ設定とキャスティングを綿密にすり合わせていたことに加え、声優たちが役の心情まで深く理解しようと努めていたからこそ生まれたものと言えるでしょう。特に、終盤の重いエピソードでの芝居は、台詞量自体は多くなくとも、沈黙や息づかい、声の震えといった“音にならない部分”でキャラクターの感情を伝えており、そこに視聴者は役者の熱量をはっきりと感じ取っていました。

その後のキャリアと“コン・バトラーV世代”の影響

『コン・バトラーV』に参加した声優陣の多くは、その後も長きにわたり第一線で活躍し続けました。三ツ矢雄二は青春アニメの主人公や軽妙なギャグキャラ、ナレーションなど幅広いジャンルで存在感を発揮し、キートン山田はナレーターとして独自の地位を築き、立壁和也は国民的アニメの主要キャラとして愛され続けました。彼らのキャリアを振り返るとき、『超電磁ロボ コン・バトラーV』は“若き日の代表作”として必ず名前が挙がります。現代のアニメファンが過去作を掘り下げる中で、「あの有名声優の原点がコン・バトラーVにある」と知って興味を持ち、作品を見てみたというケースも少なくありません。 また、スーパーロボット大戦シリーズなどのゲーム作品においても、可能な限りオリジナルキャストの音声が収録されてきたことで、世代を超えて声の魅力が伝えられています。若いプレイヤーがゲームでコン・バトラーVを知り、その流れでTVシリーズを視聴し、「こんなに熱い芝居をしているんだ」と驚く――そうした“逆流現象”も起きており、本作の声優陣が持つ底力が、時代を飛び越えて評価され続けている証と言えるでしょう。『超電磁ロボ コン・バトラーV』の魅力は、斬新なロボットデザインやドラマ性の高い脚本だけでなく、それらを“声”として具現化した声優たちの存在抜きには語れません。彼らが吹き込んだ息吹があるからこそ、コン・バトラーVは単なるロボットアニメを超え、今なお多くのファンの心に生き続けているのです。

[anime-5]

■ 視聴者の感想

放送当時の子どもたちが感じた“とにかくカッコいい!”という衝撃

『超電磁ロボ コン・バトラーV』がリアルタイムで放送されていた1976~1977年当時、最前線でこの作品を受け止めたのは、やはり小学生から中学生くらいの子どもたちでした。彼らの多くがまず心を奪われたのは、細かな設定やドラマ性よりも、「5機が一斉に飛び出して合体し、巨大ロボットになる」という分かりやすくも圧倒的なカッコよさでした。バトルジェットが急降下し、バトルクラッシャーやバトルタンク、バトルマリン、バトルクラフトが次々と空中で隊列を組み替える映像は、当時のテレビ画面から飛び出してくるような迫力があり、「合体シーンだけで1週間分のワクワクが補給できた」という声さえあったほどです。週明けの学校では、友だち同士で「お前はバトルジェット役な」「じゃあ俺はバトルタンク!」と役割を決めて、校庭や空き地で合体ごっこをするのが定番で、合体の順番やポーズをどれだけ正確に再現できるかを競う遊びがあちこちで見られました。必殺技の「超電磁ヨーヨー」「超電磁スピン」の叫びも、そのまま遊びの掛け声になり、棒きれや縄跳びがヨーヨーやスピンの代わりを務めることも珍しくありませんでした。「ストーリーの細かいところは覚えていないけれど、あのテーマソングと合体シーンの映像だけは今でも脳裏に焼き付いている」という感想は、当時の視聴者の多くが口を揃えて挙げる記憶です。

“ただのロボットアニメではない”と気づいた視聴者の驚き

そうした子どもたちにとって、『コン・バトラーV』は最初こそ「強いロボットが敵を倒す痛快アニメ」という印象でしたが、見続けるうちに「他のロボットものとは何かが違う」と感じるようになったという声も少なくありません。特に中盤以降、南原博士の死や大将軍ガルーダの悲しい過去など、重いテーマを扱うエピソードが増えていくにつれ、「楽しいだけだったはずの土曜夕方が、いつの間にか胸が締め付けられる時間になっていた」と語る視聴者もいます。敵であるはずのガルーダに感情移入してしまい、彼の最期の回では「敵が倒されて嬉しいはずなのに、なぜか涙が止まらなかった」「勝ったのにスカッとしない、複雑な気持ちになった」といった感想が当時から存在していました。子ども心にうまく言葉にはできないものの、「正義=全部正しい」「悪=全部間違っている」という単純な構図だけでは説明できない感情を味わった作品として、『コン・バトラーV』を特別視している人も多いのです。大人になってから改めて見返したファンの中には、「当時はただガルーダがかっこいいと思っていただけだったが、大人になってから見ると、その立場や運命の重さに押し潰されそうになった」と語る人もおり、年齢を重ねるほどに解像度が上がっていく作品だという評価も定着しています。

玩具・合体ギミックに対する熱狂と、ちょっとした“トラウマ”

視聴者の感想を語るうえで欠かせないのが、玩具との結びつきです。放送当時、合体可能な超合金版コン・バトラーVを手に入れられた子どもたちにとって、それはまさに「夢が具現化した一体」でした。5機それぞれを変形させ、番組さながらの順番で合体させる遊びは、放送時間外にもコン・バトラーVの世界を延長してくれるもので、誕生日やクリスマスにこの玩具を買ってもらったことを、何十年も経った今でも鮮明に覚えているという人が少なくありません。一方で、「落としてパーツを折ってしまった」「繰り返し遊びすぎて関節がゆるゆるになった」といった思い出も多く語られます。その瞬間のショックや、親に怒られるのを恐れて必死に隠そうとしたエピソードも含め、「コン・バトラーVは、玩具とセットで記憶されている作品だ」という声は非常に多いのです。後年、超合金魂シリーズなどとしてリファインされたコン・バトラーVを大人になってから購入したファンは、「壊してしまった子どもの頃の自分へのリベンジ」「あの時手に入れられなかった憧れを、ついに自分の力で手にした」という思いを口にします。そうした心理から、「コン・バトラーVは、自分の人生の節目節目に現れてくる存在だ」と表現するファンさえいるほどで、作品が個人の人生史と密接に結びついている様子がうかがえます。

キャラクター同士の人間関係に共感したファンの声

視聴者の感想を丁寧に拾っていくと、ロボットやメカニックの魅力と同じくらい、「バトルチーム5人の関係性が好きだった」という意見が目立ちます。特に、熱血な豹馬とクールな十三のコンビは、「友だち同士で見ると、自分たちの関係がそのまま投影されているようだった」という声が多く、「自分は豹馬タイプ」「いや、俺は十三に近い」といった自己投影の対象になっていました。温厚で力持ちの大作、天真爛漫な小介、そしてみんなを見守るちずるという構図は、クラスや部活動の人間関係に重ね合わせやすく、視聴者の多くは「もし自分たちのグループがコン・バトラーVに乗るとしたら、誰がどのマシンを担当するか」という話題で盛り上がったと振り返ります。また、敵側キャラクターに対する感想も非常に豊かです。ガルーダを「初めて好きになった悪役」と位置づける人や、女帝ジャネラの冷酷さに子どもながらゾッとしたという声、ダンゲルの狡猾さに「こういうタイプの大人には気をつけなければ」と妙にリアルな教訓を感じたという声もあります。敵味方を問わず、キャラクターの感情や背景が丁寧に描かれていたため、「どのキャラも印象が薄くない」「端役に至るまで、妙に覚えている人物が多い」という意見がたびたび挙がるのも、この作品ならではの特徴です。

世代を超えて語り継がれる“ロマンロボ”としての評価

時代が下るにつれ、『超電磁ロボ コン・バトラーV』は、続く『ボルテスV』『闘将ダイモス』と並んで「長浜ロマンロボシリーズ」と総称されるようになり、その文脈の中で評価される機会も増えていきました。後続作品と見比べながら『コン・バトラーV』を振り返った視聴者からは、「後の2作と比べると、まだストレートな熱血要素が強く、そこがかえって爽快」「ボルテスやダイモスほど悲劇色が濃くないからこそ、コンVには“出発点の明るさ”がある」といった感想も聞かれます。一方で、「当時の技術的制約もあり、作画のばらつきや演出の粗さが気になる回もある」という指摘もありますが、それすらも「昭和のロボットアニメらしい味」として楽しむスタイルが今では主流です。近年では、スーパーロボット大戦シリーズなどをきっかけに若い世代が作品に触れるケースも増え、「親や祖父母が夢中だった作品を、自分もゲーム経由で知った」という“世代の橋渡し”の役割も果たしています。その際に寄せられる感想として、「最近のアニメに比べれば古風だが、人間ドラマの熱さはむしろ新鮮」「CGではない手描きロボットの重量感に驚いた」といったものが目立ちます。古典として敬遠されるどころか、“原点なのに意外と刺さる”作品として再発見されているのです。

総括としての視聴者の評価 ─ 心に残るのは“合体”と“涙”

長年にわたる視聴者の声を総合すると、『超電磁ロボ コン・バトラーV』に対する評価は、ほぼ一貫して「思い出補正込みでも、やはり名作」というところに落ち着きます。その理由は、大きく二つに集約できます。ひとつは、5体合体というギミックと、それをダイナミックに見せる映像・音楽の力によって生み出された、純粋なカッコよさ。もうひとつは、敵味方を含めたキャラクターの感情を丁寧に描き、視聴者に“涙を流す体験”を与えたドラマ性です。「あの合体シーンを見てロボットが好きになった」「ガルーダの最期で初めてアニメを見て泣いた」「南原博士が亡くなった回のショックを今でも忘れられない」――こうした感想の数々が示しているのは、コン・バトラーVが単なる娯楽商品ではなく、視聴者一人ひとりの人生のある瞬間に寄り添った作品であるという事実です。大人になってから改めて見直したファンの多くは、「子どもの頃とは違う部分で心を揺さぶられた」と口を揃えます。少年時代には憧れの対象だった豹馬に、今度は親目線で「無茶するなよ」と声をかけたくなったり、ガルーダや博士たちに自分自身の姿を重ねてしまったりと、視聴者の年齢や経験によって見えてくる景色が変わる作品──それが『超電磁ロボ コン・バトラーV』なのです。放送から数十年を経た今もなお、多くのファンが主題歌を口ずさみ、玩具を手に取り、誰かにこの作品の魅力を語りたくなるのは、その中に自分の記憶と感情の一部が確かに刻まれているからだと言えるでしょう。

[anime-6]

■ 好きな場面

初合体シーンの高揚感 ─ 「レッツ・コンバイン!」の瞬間

視聴者の「好きな場面」として真っ先に挙がるのは、やはり第1話から描かれるコン・バトラーV初合体のシーンです。キャンベル星人の巨大メカが迫る中、南原コネクションから発進する5機のバトルマシン。赤いバトルジェットが空を切り裂き、バトルクラッシャーが追随し、続いてバトルタンク、バトルマリン、バトルクラフトがそれぞれのポジションへと移動していく一連の流れは、何度見ても胸が高鳴る“儀式”のようなものです。「レッツ・コンバイン!」という掛け声にあわせて各マシンが変形し、体の各部にカチッ、カチッと嵌っていくガシャポン的な快感は、当時の子どもたちにとって一種の麻薬のようでした。毎回合体パートをほぼフルで流してくれる構成も、視聴者にとっては「今週もちゃんと見届けないと」という義務感すら生むほどで、「物語の中身は曖昧でも、合体の順番と動きだけは完璧に覚えている」というファンの声も多いです。おもちゃを手に入れた子どもたちは、テレビの前で曲に合わせて合体させながら一緒に叫び、「画面の向こうのバトルチームに自分も加わっている」ような一体感を味わっていました。

超電磁ヨーヨー&超電磁スピンが決まる瞬間

必殺技の発動シーンも、好きな場面として繰り返し挙げられます。特に印象的なのが、コン・バトラーVの象徴ともいえる「超電磁ヨーヨー」と「超電磁スピン」。超電磁ヨーヨーは、腕部ユニットから伸びる巨大な円盤がワイヤーごと敵メカを切り刻むという、視覚的にも分かりやすく、なおかつ“遊び心”を感じさせる技で、放送当時は「縄跳びや紐に何かをくくりつけてヨーヨーごっこをする子どもが急増した」と言われるほどの影響力がありました。一方、超電磁スピンは、コン・バトラーV自身が回転しながら敵に突っ込んでいく、“捨て身感”すら漂う大技です。ぐるぐる回転しながら突進する姿は、単に強いだけではなく「ここで決めなければやられてしまう」という背水の陣のニュアンスが強く、技名を叫ぶ豹馬の声にもその緊迫感が宿っています。視聴者の中には、「超電磁スピンが出たときの安心感は異常だった」「この技が決まると“今日も地球は守られた”という安堵感に包まれた」と振り返る人も少なくありません。必殺技の演出は回を追うごとに少しずつ変化し、より迫力のある作画やカメラワークが導入されていくため、「どの話の超電磁スピンが一番かっこいいか」でファン同士が語り合う楽しみも生まれました。

南原博士が命を賭して若者たちに託す場面

シリーズ中盤の大きなターニングポイントとなるのが、南原博士が命を落とすエピソードです。キャンベル星人の攻撃が激化し、南原コネクションやコン・バトラーVも限界ギリギリまで追い込まれる中、博士は自らの命の危険を顧みず、最後の瞬間まで冷静に指示を出し続けます。そして、彼が若者たちに「これから先はお前たちの力で切り開け」と託し、静かに息を引き取る場面は、多くの視聴者にとって“初めてアニメで本気で泣いた瞬間”として記憶されています。博士の死に直面したバトルチームが取り乱し、怒りや悲しみをぶつけ合いながらも、最終的には「博士の遺志を継ぐ」という一点で再びまとまる流れは、子ども向け作品としては驚くほど重いテーマを扱っていました。親世代で視聴していた人たちの中には、自分たちが年長者になった今、改めてこのシーンを見ると「部下や子どもたちに何を残せるだろう」と考えさせられるという声もあります。南原博士の最期は、物語全体のトーンを大きく変えた出来事であると同時に、「誰かが命をかけて守ったものを、次の世代が受け継いでいく」という本作のテーマを象徴する場面でもあります。

大将軍ガルーダの最期 ─ “敵に涙する”体験

ファンの間で屈指の名場面として語られるのが、大将軍ガルーダの最期の回です。長らく地球侵略軍の先頭に立っていた彼が、度重なる敗北と上層部からの圧力の中で追い詰められ、自らの存在意義や誇りについて葛藤する過程は、それまでのロボットアニメにはあまり見られなかった“敵側の人生ドラマ”でした。やがて彼は、もはや退路のない状況に追い込まれながらも、最後の戦いに赴きます。その戦いぶりは、もはや地球侵略という大義名分とは関係なく、自分の矜持を守るための決闘に近いものになっており、コン・バトラーVとの一騎打ちは、視聴者にとっても「どちらにも負けてほしくない」という複雑な感情を呼び起こします。決着がつき、ガルーダが静かに散っていく場面では、敵を倒したはずの豹馬たちが、勝利の雄叫びではなく沈黙と戸惑いの表情を浮かべる演出が取られています。このギャップに、多くの視聴者が不思議な喪失感を覚え、「子ども向けアニメなのに、なぜこんなに胸が苦しいのか」と自問自答したといいます。大人になってから見返したファンの間では、「ガルーダの最期こそ、長浜ロマンロボの真骨頂が凝縮された瞬間だ」「正義側だけでなく、敵側にも生き様があると教えてくれた場面」と評されており、一度見たら忘れられない名シーンとして語り継がれています。

豹馬の両腕喪失と復活 ─ ヒーローの脆さが露わになる回

もう一つ、多くの視聴者に強烈な印象を残したのが、豹馬が戦闘の中で両腕を失うエピソードです。敵の容赦ない攻撃によって負傷し、超電磁エネルギーの影響も重なって、彼の腕はもはや元には戻らない状態となってしまいます。この展開は、当時のロボットアニメとしては非常にショッキングなもので、「主人公が後遺症を負う」という重さに驚いた視聴者は少なくありません。豹馬はサイボーグ手術によって義手を得るものの、その心がすぐに追いつくわけではなく、「もう前のようには戦えないのではないか」という恐怖や、自分だけが特別な身体になってしまったことへの葛藤に苛まれます。仲間の前では強がって見せ、ジョークでごまかそうとするものの、ふとした瞬間に見せる影のある表情や、夢の中で両腕を失う瞬間を何度も繰り返し見る描写などが、視聴者の胸に刺さります。やがて彼は、「自分の腕が義手であろうと、守るべきものは変わらない」という境地に至り、再びコン・バトラーVのコクピットへと戻っていきます。その復活の瞬間は、「単なるパワーアップ」ではなく、痛みと向き合った上での“再出発”として描かれており、視聴者にとっても強いカタルシスを与える場面となりました。このエピソードを好きな回として挙げるファンの多くは、「ヒーローも傷つき、悩み、それでも立ち上がるんだと教えてくれた」「子どもの頃には分からなかった重さを、大人になってよく理解できた」と語っています。

最終決戦と静かなエンディング ─ “終わってしまう寂しさ”

物語終盤、キャンベル星人との決戦がクライマックスを迎えるエピソード群も、多くの視聴者にとって忘れがたい場面の連続です。女帝ジャネラの最終作戦が発動し、地球全体が危機に瀕する中、コン・バトラーVと南原コネクションは総力戦に突入します。激しい戦闘シーンや、これまでの伏線が回収されていく怒涛の展開はもちろん印象的ですが、視聴者の心に長く残っているのは、「戦いが終わったあとの静かな時間」です。キャンベルの脅威が去り、地球に平和が戻った後、バトルチームの面々がそれぞれの未来に思いを馳せるシーンでは、派手な演出は抑えられ、どこかしんみりとした空気が漂います。「もうコン・バトラーVが必要ない世界」への安堵と、「一緒に戦ってきた仲間との日々が終わってしまう寂しさ」が同時に描かれ、視聴者自身も「ああ、本当にこのアニメが終わるんだ」と実感する瞬間です。最終話のエンディングで流れる「行け!コン・バトラーV」を聴きながら、「もう来週は新しい話が見られない」という現実を受け止めきれず、しばらくテレビの前から動けなかったという声も多く聞かれます。大人になってからDVDや配信で一気見をしたファンの中には、「最終話の余韻があまりに心地よくて、その後しばらく別の作品を見る気になれなかった」と語る人もおり、作品世界から現実へとゆっくり戻っていく“着地”の描き方も、好きな場面として評価されています。

日常回や小さなドラマに宿る魅力

派手な合体や決戦回に目が行きがちですが、ファンの中には「何気ない日常回こそ好きだった」と語る人も少なくありません。南原コネクションの食堂で食事をしながら言い合いをするバトルチーム、ちずるがメンバーのだらしなさに怒りつつも、結局世話を焼いてしまう姿、故郷に帰った大作や小介が家族との時間を過ごすエピソードなど、物語の合間に挟まれる“戦っていない時間”の描写は、視聴者にとってキャラクターを身近に感じるきっかけになりました。こうした小さなドラマがあるからこそ、戦場での一挙手一投足に重みが生まれ、「もしここで誰かが死んでしまったら、この何気ない日常は二度と戻ってこないのだ」と自然と考えてしまうのです。あるファンは、「日常回で笑った後のシリアス回がきつく感じたが、それがあるからこそドラマとして深く刺さる」と述べており、まさに“メリハリの妙”が本作の魅力となっています。 総じて、『超電磁ロボ コン・バトラーV』の好きな場面として挙げられるのは、豪快な合体・必殺技のカッコよさと、人間の心の揺れがむき出しになる泣きのドラマ、その両方が極端なまでに振り切れているシーンです。視聴者は、あの時テレビの前で感じた興奮と涙を忘れられず、大人になっても折に触れて「自分の好きなコン・バトラーVの場面」を語り合い続けているのです。

[anime-7]

■ 好きなキャラクター

熱血主人公・葵豹馬が“永遠のヒーロー”として愛される理由

『超電磁ロボ コン・バトラーV』で、今も昔も揺るがない人気を誇るのがバトルチームのリーダー・葵豹馬です。バトルジェットのパイロットとしてコン・バトラーVの頭部と中枢を担い、戦場では常に最前線に立つ彼は、典型的な70年代スーパーロボット作品の主人公像を体現しながらも、それだけに収まらない魅力を持っています。まず何よりも分かりやすいのが、その熱さと行動力。敵を前にして「やってやるさ!」と迷いなく飛び出していく姿は、当時の子どもたちをストレートに勇気づけました。同時に、南原博士の死やガルーダとの死闘を通じて、何度も心を折られそうになりながらも立ち上がる豹馬の姿は、「強いからヒーローなのではなく、折れそうになりながらも前に進むからヒーローなのだ」というメッセージを感じさせます。視聴者アンケートや後年のファン座談会でも、「一番好きなキャラは?」という問いに対し、やはり豹馬の名前を挙げる人は多く、「あの真っ直ぐさに何度も背中を押された」「無茶だけど憎めない」といったコメントが目立ちます。彼が怒鳴るシーンだけでなく、仲間のために必死で笑顔を作ろうとする繊細な場面に心を動かされたという声も多く、視聴者は“熱血だけではない葵豹馬”の複雑さをしっかり受け止めていると言えるでしょう。

南原ちずる ─ 知性と優しさを兼ね備えたヒロイン像

バトルチーム唯一の女性メンバー、南原ちずるもまた、多くのファンから“推しキャラ”として名前が挙がる存在です。バトルマシンの運用やコン・バトラーVの可動状況を管理する重要な役割を担い、時には前線で戦いながら、仲間たちの精神的支柱にもなっている彼女は、単なる「紅一点」以上のポジションを確立しています。人気の理由としてよく語られるのは、その“芯の強さ”。祖父である南原博士を失った後も涙をこらえ、チームの誰よりも早く気持ちを切り替えて指揮を執る姿は、視聴者に強い印象を残しました。一方で、豹馬たちの無茶に本気で怒ったり、時折年頃の女の子らしい表情を見せたりと、人間味あふれる行動も多く、「完璧超人ではなく、頑張っている等身大の女性」として共感を集めています。特に女性ファンや、後にロボットアニメにハマった“ロボット好き女子”の中には、「自分にとってのロボット系ヒロインの原点がちずるだった」と語る人も少なくありません。白衣姿で計器を操作する理系女子的な一面と、和服や私服で見せる柔らかな雰囲気とのギャップもまた、長年愛されるポイントになっています。

浪花十三・西川大作・北小介 ─ 三者三様の“相棒”たち

バトルチームを構成する残りの3人、浪花十三・西川大作・北小介も、それぞれに根強い人気を持つキャラクターです。関西出身の狙撃手・浪花十三は、バトルクラッシャーを操るクールな皮肉屋として描かれ、豹馬の暴走に苦言を呈したり、時には冷静な分析でチームを救ったりする、頼れるブレーン的存在です。視聴者の中には、「子どもの頃はあまり気にしていなかったが、大人になって見返したら一番カッコよかったのは十三だった」と再評価する声も多く、彼の“ひとり背負い込みがちな優しさ”に共感するファンが増えています。 パワー担当の西川大作は、バトルタンクを操る豪快な大男ですが、その内面は仲間思いの兄貴分。大作推しのファンは、「怒ると怖いけれど、実は誰よりも気配りができる」「一緒にいると安心できるタイプのキャラ」といった印象を語っており、見た目のインパクトと中身の人情家ぶりのギャップが魅力になっています。最年少パイロットの北小介は、視聴者と同じ“子ども目線”を物語に持ち込む役割を担い、無邪気な明るさと、時折見せる勇気ある行動で人気を獲得しました。彼の成長を見守る感覚でシリーズを視聴していたファンは多く、「小介が立派に戦う姿を見て、自分も負けていられないと思った」という、中高生層の感想も少なからず見られます。

敵でありながら愛されるガルーダという存在

『コン・バトラーV』という作品ならではの特徴として、“敵側のキャラクターが異様に人気が高い”という点が挙げられます。その筆頭が大将軍ガルーダです。キャンベル星人の地球侵略軍を率いる彼は、本来なら憎まれるべき敵役でありながら、視聴者から“初めて好きになった悪役”と言われるほどの支持を集めています。ガルーダ人気の理由としてよく語られるのが、その高い美学と誇り高さ。部下やどれい獣をぞんざいに扱うのではなく、自らも前線に出て戦う姿勢や、敗北を重ねながらも「自分の責任だ」と受け止める潔さが、単なる悪人とは一線を画しています。後に明かされる彼の出自や悲しい運命を知った視聴者は、「正義と悪の境界線は、それほど単純ではない」と子どもながらに感じ取ったと振り返っており、まさに“長浜ロマンロボ”らしい苦味を体現したキャラクターだと言えます。最期のエピソードで、コン・バトラーVとの死闘の末に散っていく姿に涙したファンは非常に多く、「敵に涙したのはガルーダが初めてだった」という人も少なくありません。

ジャネラ・ダンゲルら“クセの強い”敵キャラたち

敵側の中では、後半に登場する女帝ジャネラや将軍ダンゲルも、強烈な個性で印象に残るキャラクターです。キャンベル星から新たに送り込まれた支配者ジャネラは、冷酷非情でありながら、どこか気品と妖しさを感じさせる女帝として描かれ、「子どもの頃は単に怖かったが、大人になってみるとカリスマ性に惹かれる」という声もあります。一方、ダンゲルは狡猾な戦術家タイプの敵として、視聴者に“いやらしい強さ”を見せつけました。正面から力押しで来るのではなく、心理戦や卑怯な奇策でバトルチームを追い詰めるスタイルは、多くの子どもたちに「こういうタイプの大人には気をつけろ」という妙な教訓を植え付けたとも言われています。彼らの存在によって、物語は単なる“ロボットVS怪獣”ではなく、「価値観や戦い方の違う者同士のぶつかり合い」としての奥行きを獲得しており、そのことが視聴者の記憶に長く残る理由のひとつになっています。

ロペットや博士たち、名脇役の存在感

メインキャラだけでなく、作品世界を彩る脇役たちも“好きなキャラクター”としてたびたび名前が挙がります。南原博士は、温厚でありながら時に厳しくバトルチームを導く存在として、多くの視聴者にとって“理想の父親像”のひとつになりました。彼の死をきっかけに、「大人が命をかけて子どもたちに何かを託す」というテーマを初めて意識した視聴者も多く、「あの博士の笑顔と声を思い出すと、今でも胸が熱くなる」という感想が寄せられています。後任の四ツ谷博士は一見コミカルで頼りなさそうに見えますが、要所ではしっかりと決めてくれるタイプで、「南原博士とは違う形で、チームの父親役になっていく過程が好きだった」という声もあります。また、マスコット的存在のロペットは、緊迫した戦闘シーンの合間に視聴者をホッとさせてくれる貴重なキャラクターであり、その愛嬌あふれる姿から「グッズが欲しかった」「当時ロペットの玩具やぬいぐるみを持っていた」という思い出話も多く語られます。ロペットや基地のメカニックたちといった“戦わない側”のキャラクターのおかげで、南原コネクションという拠点に生活感が生まれ、視聴者は「ここが彼らの帰る場所なのだ」と自然に受け止めることができました。

世代・性別によって変わる“推しキャラ”傾向

興味深いのは、視聴者の年齢や性別によって、好きなキャラクターが大きく変わる点です。放送当時の少年たちの間では、圧倒的に豹馬人気が高かった一方で、現在のファンコミュニティやSNSなどを見ていると、「子どもの頃は豹馬一択だったが、大人になってからは十三派になった」「中年になってから見たら、大作や博士たちの言葉が刺さるようになった」といった声が多数見られます。また、女性ファンの中では、ちずるやガルーダの人気が高い傾向があります。ちずるは“ロボットアニメなのにちゃんと自分の意見を持っているヒロイン”として、ガルーダは“美形で悲劇的なライバル”として、それぞれ違った意味で魅力的な存在です。近年ではスーパーロボット大戦シリーズなどのゲームを通して作品を知った若い世代のファンも多く、その層では「ゲームで強かったから好きになった」「戦闘台詞が格好良かった」といった切り口でキャラクターに惚れ込むケースも目立ちます。このように、『コン・バトラーV』のキャラクターたちは、視聴者の年齢や視聴環境が変わるごとに違う側面が見えてくるため、“推しが変遷していく作品”としても楽しまれているのです。

総括 ─ “誰か一人”ではなく“このチームが好き”という感覚

最後に、多くのファンの声を総合すると、『超電磁ロボ コン・バトラーV』における“好きなキャラクター”とは、必ずしも誰か一人の名前で完結しない、という特徴があります。「もちろん一番を挙げるなら豹馬」「でも、ちずるや十三、大作、小介が揃ってこそのコン・バトラーV」「敵も含めて全部ひっくるめてこの作品のキャラが好き」という意見が非常に多いのです。これは、5人で合体して初めてコン・バトラーVが完成するという作品構造そのものが、“キャラクターはチームでこそ輝く”というメッセージを持っているからかもしれません。一人ひとりが主役を張れるだけの個性と背景を持ちながら、最終的には互いを補い合うことで一つの力になる──そんな関係性そのものが、視聴者にとっての“推しポイント”になっているのです。誰か特定のキャラだけが抜きん出ているわけではなく、「このキャラクターたちが揃っていてほしい」という願いが、放送から数十年を経た今も変わらず語られていることこそ、『超電磁ロボ コン・バトラーV』がロボットアニメの古典として愛され続ける最大の理由だと言えるでしょう。

[anime-8]

■ 関連商品のまとめ

映像関連商品 ─ VHSからDVD-BOX、そして北米Blu-rayへ

『超電磁ロボ コン・バトラーV』の映像ソフト展開は、まさに日本アニメのパッケージ史そのものをなぞるような歩みを辿っています。放送当時から数年後、まずファンの前に現れたのはVHSビデオでした。全話を網羅するような構成ではなく、人気の高いエピソードや節目の回を中心にセレクトした巻が何本かリリースされ、レンタル店の棚でスーパーロボット作品の一角を占めていました。当時は家庭用ビデオデッキ自体がまだ高価で、すべてを揃えられる人は限られていたものの、「テレビの前にかじりついていたあの頃の興奮を、巻き戻して何度も味わえる」こと自体が大きな価値だったのです。続いてレーザーディスク(LD)時代には、映像マニアやコレクター向けに、ジャケットアートや解説ブックレットに力を入れた仕様のタイトルが登場し、大きなジャケットに描かれたコン・バトラーVのイラストは、それ自体がインテリアとしても映える存在になりました。21世紀に入ると、いよいよ作品を体系的に楽しめるDVD時代が到来します。生誕30周年を記念して発売された「超電磁ロボ コン・バトラーV DVD-BOX」は、全54話を完全収録した10枚組セットで、長浜ロマンロボシリーズの出発点を一気に振り返ることができる決定版として位置づけられました。パッケージには解説書やストーリーガイド、設定紹介などが収められ、当時の番宣スチールや資料を眺めながら本編を鑑賞する、いわば“大人の視聴体験”が可能な内容になっています。その後は単巻DVDも発売され、BOXは手が届かないという層にも門戸が開かれました。 最近では海外向けBlu-rayも登場しており、北米版の全54話コンプリートBlu-ray BOXは、日本語音声・英語字幕という構成でリリースされています。HDリマスター級のクオリティではないにせよ、DVDよりも圧縮効率の良いフォーマットでまとめて楽しめることから、国内の熱心なファンが逆輸入的に購入する例も少なくありません。国内正規のBlu-ray BOXは、今なおファンの“悲願”として語られており、長浜ロマンロボシリーズ第二弾『超電磁マシーン ボルテスV』のHDネガスキャンBlu-ray化が実現した今、コン・バトラーVもいつか同等のクオリティで甦ってほしいという期待は一層高まっています。中古市場でもDVD-BOXは長年プレミア傾向が続いており、新品同様コンディションのものは定価を大きく上回る価格が付くことも珍しくありません。「当時は買えなかった憧れを、今こそ手元に置きたい」という中高年ファンの思いが、その価格にも反映されていると言えるでしょう。

書籍関連 ─ 児童向けから資料性の高いムックまで

書籍分野では、放送当時から現在に至るまで、対象年齢や目的の異なるさまざまなラインナップが展開されてきました。放送当時は、まず小学館や講談社などから、絵本サイズの「テレビ絵本」「アニメ絵ばなし」形式の児童向け書籍が登場します。これはストーリーのダイジェストをフルカラーのイラストと短い文章で追っていくタイプのもので、まだビデオもなく再放送にも限りがあった時代、「お気に入りの話をページを開けばいつでも振り返れる」貴重なメディアでした。また、学習雑誌の別冊ふろくとしてコン・バトラーV特集号が組まれ、キャラクター相関図やどれい獣図鑑、基地内部図解などが収録された“ミニムック”も人気を博しました。 80~90年代にかけては、ロボットアニメ全般を扱う資料集の中でコン・バトラーVが大きく取り上げられるケースが増えます。メカ設定画や原画、ストーリーダイジェストをまとめたムック本は、長浜ロマンロボ3部作特集として刊行されることも多く、コン・バトラーV単体での掲載ページ数も少なくありません。作品世界を俯瞰できるこれらの資料は、後年のスーパーロボット大戦参戦などで作品に興味を持った若いファンにとって、世界観を一気に把握するための格好の入口となりました。近年では、特撮・アニメ系出版社による「長浜ロマンロボ完全読本」的な総括ムックが刊行され、その中でコン・バトラーVは制作裏話やスタッフインタビュー、玩具展開の歴史などとともに詳細に掘り下げられています。そこでは、当時の台本や宣伝資料の写真に加え、現存するセル画や背景画も紹介されており、単に懐かしむだけでなく「一つの映像作品がどのような工程で作られていたか」という制作ドキュメントとしても楽しめる内容になっています。

音楽関連 ─ 主題歌シングルからサントラCD、配信へ

コン・バトラーVの音楽は、主題歌に水木一郎、作曲に小林亜星という黄金タッグを迎えたことで、作品自体と同じくらい強い印象を残しています。放送当時、オープニング「コン・バトラーVのテーマ」とエンディング「行け!コン・バトラーV」はEPレコード(ドーナツ盤)として発売され、子どもたちが小さなレコードプレーヤーで針を落とし、何度も聴き返したという思い出が各所で語られています。レコードにはカラオケバージョンも収録され、歌詞カードを片手に全力で歌うことで、週に一度の放送とは別の形で作品世界に浸ることができました。 その後、サウンドトラックLPやカセットも発売され、BGMや挿入歌をまとめて楽しめるアルバムが登場します。「行くぞ!正義の戦いに」「豹馬もの思い」といった挿入歌は、作中の印象的なシーンに合わせて流れることで視聴者の記憶に焼き付き、そのままレコードやCDで何度も聴かれる“思い出の一曲”となりました。CD時代に入ると、東映ロボット作品の主題歌・挿入歌をまとめたコンピレーションアルバムに収録されたり、長浜ロマンロボシリーズ単独のベスト盤としてリマスタリング音源が発売されたりと、音源の形を変えながら再リリースが重ねられていきます。 近年では、サブスクリプション型の音楽配信サービスやダウンロード販売で、主題歌・挿入歌が手軽に聴けるようになり、「親が昔好きだった曲を、今は子どもがスマホで聴いている」という時代になりました。レコードやCDを所有する喜びとはまた別に、「思い立った時にすぐコン・バトラーVのテーマを流せる」こと自体が、作品への距離をぐっと縮めています。カラオケ配信においても、アニソン定番曲としてラインナップされており、合いの手を入れながら「レッツ・コンバイン!」と叫ぶ大人たちの姿は、昭和から令和へと続くアニメ文化の継承を象徴する光景と言えるでしょう。

ホビー・おもちゃ ─ 超合金から最新DXアイテムまで続く“合体玩具”の系譜

ホビー分野、とりわけロボット玩具において『超電磁ロボ コン・バトラーV』は極めて重要な位置を占めています。放送当時、ポピー(後のバンダイ)から発売された「電磁合体コン・バトラーV」は、5台のメカが実際に合体・分離できる超合金玩具として登場し、「アニメと同じことが玩具でできる」というコンセプトを本格的に打ち出した先駆けでした。ゲッターロボで「玩具では完全再現できない合体パターン」に不満を持っていた子どもたちにとって、コン・バトラーVはその不満を一気に解消してくれる存在であり、価格の高さにも関わらず、当時の男児の“憧れの頂点”として語り継がれています。 90年代末には、バンダイの大人向けブランド「超合金魂」からGX-03 超電磁ロボ コン・バトラーVが発売されました。5機完全合体ギミックを備えた全高約240mmのダイキャストトイで、1999年に登場、2008年には再販も行われています。質感の高いメタリック塗装や、劇中のプロポーションに近づけたデザインは、かつて子どもだった世代が“大人になってからのご褒美”として購入するには理想的な商品でした。その後も、可動重視のF.A.(フルアクション)版などバリエーションが増え、棚に飾る・ポーズを付けて遊ぶ・写真を撮ってSNSに投稿する、といった新しい楽しみ方も生まれています。 そして2017年には、超合金魂の最上位ブランドとして「DX超合金魂 超電磁ロボ コン・バトラーV」が発売されました。全高約35.5cm、重量約1.6kgという圧倒的なボリュームに加え、5台のバトルマシンの変形・合体シークエンスを極限まで再現し、合体時の音声や劇中BGMを内蔵したまさに“夢の結晶”のようなアイテムです。価格帯も6万円クラスと高額ながら、予約開始とともに多くのショップで完売が続出し、「子どもの頃の憧れを、今度は本気のギミックとクオリティで手に入れる」という構図が話題になりました。近年の中古市場でも、超合金魂GX-03やDX超合金魂は安定した人気を保ち、状態の良いものには高値が付く傾向があります。さらにプラモデルやガレージキット、デフォルメ体型のフィギュアなど、さまざまな形態でコン・バトラーVは立体化されており、「大きく重い超合金」「手軽に遊べるプラモデル」「デスクトップに飾れるミニフィギュア」と、ライフスタイルに応じて選べるラインナップが揃っているのも特徴です。

ゲーム・ボードゲーム・アナログ系アイテム

ゲーム関連では、放送当時にいくつかのボードゲームやすごろくが玩具メーカー各社から発売されました。マス目の上をコマを進めながら、途中に登場するどれい獣やキャンベル星人と戦い、コン・バトラーVの必殺技を繰り出してゴールを目指すという構成で、ルーレットやカードを使ったミニゲーム要素が盛り込まれていたものもあります。家族や友人と卓を囲み、「超電磁ヨーヨー」「超電磁スピン」と叫びながらサイコロを振る体験は、テレビアニメとはまた別の形で作品の世界に入り込む手段でした。 コンピュータゲームの分野では、オリジナルの単独タイトルこそ多くないものの、スーパーロボット大戦シリーズなどのクロスオーバー作品にコン・バトラーVが継続的に参戦してきたことで、ゲームファンの間での存在感は極めて大きくなっています。特に初期の『第2次スーパーロボット大戦』以降、合体攻撃や超電磁スピンの演出がドット絵からフルアニメーションへと進化するたびに、「今回のコン・バトラーVはどんな動きを見せてくれるのか」と期待される常連枠となりました。ゲーム内での活躍をきっかけにTVシリーズへ興味を持つ若いファンも多く、いわば“ゲーム発の逆輸入的人気”を支えている存在でもあります。カードゲームやトレーディングカードの世界でも、東映ロボット作品が総登場する企画デッキにコン・バトラーVのカードが含まれているケースがあり、イラストとして描き下ろされたコン・バトラーVの勇姿を収集する楽しみも生まれています。

食玩・文房具・日用品・食品コラボなど、日常を彩るグッズ

キャラクター商品という観点では、コン・バトラーVは巨大ロボットという性質上、人物キャラ主体の作品ほど大量展開されてはいないものの、印象に残るグッズは数多く存在します。まず定番なのが、ガムやチョコにおまけが付属する“食玩”系アイテムです。ミニサイズのコン・バトラーVやバトルマシンの消しゴム、組み立て式のプラ製フィギュアが、子どもたちの小さな手のひらに乗るサイズで展開され、駄菓子屋の棚を賑わせていました。ブラインド仕様でどのマシンが当たるか分からないワクワク感や、「5機コンプしたい!」という収集欲を刺激する仕掛けは、現代の食玩文化にも通じるものです。 文房具では、ノート・下敷き・筆箱・消しゴム・定規など、学用品一式をコン・バトラーVで揃えられるほどのバリエーションが登場しました。ノート表紙には合体後のコン・バトラーVが大きく描かれ、裏表紙や中のカットにはバトルマシンや主要キャラクターが配置されていることが多く、「授業中にふと表紙を眺めては、今日の放課後に友達と合体ごっこをする約束を思い出す」といった声も聞かれます。弁当箱や水筒、コップ、歯ブラシセットなどの日用品系グッズも人気で、幼稚園や小学校の給食時間にコン・バトラーV柄のお弁当箱を広げることは、一種のステータスでもありました。 お菓子や食品とのコラボ商品としては、キャラクターカード付きスナック菓子やシール付きガムなどが短期間ながら展開されました。パッケージに大きく描かれたコン・バトラーVのイラストは、子どもたちの目線の高さに並ぶスーパーの棚でひときわ目立ち、「お菓子が欲しいのか、カードが欲しいのか自分でも分からない」という状態で親にねだる光景が各家庭で繰り広げられたことでしょう。シールをノートや机に貼って怒られたという、ちょっとした“昭和あるある”も、コン・バトラーV世代の共通体験の一部です。

総括 ─ コン・バトラーVグッズが映し出す“世代の記憶”

こうして振り返ってみると、『超電磁ロボ コン・バトラーV』の関連商品は、映像ソフト・玩具・書籍・音楽・日用品と多岐にわたり、それぞれの時代ごとの技術や流行を反映しながら形を変え続けてきたことが分かります。放送当時の子どもたちにとっては、超合金と駄菓子屋の食玩こそが作品世界への入口であり、90年代以降のアニメファンにとっては、LDやDVD-BOX、資料ムックが“再発見の媒体”でした。さらに21世紀に入ると、超合金魂やDX超合金魂、ゲームでの参戦、海外Blu-rayといった新たな展開が加わり、「あの頃の憧れを今の技術でアップデートして味わう」という楽しみ方が定着していきます。 コン・バトラーVの関連商品は、単に物としての価値だけでなく、「いつ、どんな状況でそれを手に入れたか」「誰と一緒に遊んだか」「どんな気持ちで箱を開けたか」といった個々人の記憶と強く結びついています。だからこそ、中古市場で多少高値になっていても、なお手を伸ばすファンが後を絶たないのです。玩具棚に並ぶ超合金、書棚に収まったDVD-BOXやムック、机の奥からひょっこり出てきた古いシールやカード──それら一つひとつが、コン・バトラーVという作品が長い年月を経てもなお、人々の心の中で“合体”し続けていることを物語っています。

[anime-9]

■ オークション・フリマなどの中古市場

コン・バトラーV関連中古市場の全体的な傾向

『超電磁ロボ コン・バトラーV』は放送から半世紀近くが経とうとしている作品ですが、その関連グッズは現在もヤフオクやフリマアプリ(メルカリ・ラクマなど)で活発に売買されています。特徴的なのは、「コレクター向けの高額プレミア品」と「昭和レトロ雑貨として手頃な価格で取引される実用品」がはっきり二極化している点です。いわゆるメインターゲットは、当時リアルタイムで視聴していた50〜60代のファン層で、「子どもの頃に手に入れられなかったものを今こそ入手したい」「昔持っていたが手放してしまったものをもう一度買い戻したい」という“リベンジ購入”の欲求が、中古市場を下支えしています。一方、近年はスーパーロボット大戦シリーズや配信アニメで作品を知った若い世代が、比較的安価な文房具や食玩、復刻版ソフトを中心に「昭和ロボットアニメのアイコン」としてグッズを集めるケースも増えており、世代によって狙うアイテムのレンジが自然に棲み分けされているのも面白いところです。出品側は倉庫整理や実家の片付けで発掘された“当時モノ”が多く、状態の良い箱付きアイテムには説明文で「押し入れで長年保管していた」「当時遊ばずに飾っていた」といったエピソードが添えられていることも少なくありません。

映像ソフトの相場 ─ DVD-BOXは安定したプレミア価格

映像関連では、やはりDVD-BOXの人気が突出しています。全54話を収録したコンプリートBOXは、発売当時からマニア向けの商品で生産数もそこまで多くなかったこともあり、中古市場では長年プレミア傾向が続いています。外箱・ブックレット・ディスクの状態が良好な“ほぼ完全品”の場合、オークション形式ではスタート価格がすでに定価近くに設定され、入札が重なるとそこからさらに数千〜1万円程度上乗せされることも珍しくありません。コレクターが重視するのは、外箱の色褪せや角潰れ、DISC盤面の傷の有無、ブックレットの折れ・シミなどで、説明欄にそれらのコンディションが丁寧に書かれている出品は、それだけで安心感が高く、多少価格が高くても落札されやすい傾向にあります。一方、レンタル落ちDVDや、帯・ブックレット欠品のバラ売り単巻DVDなどは、視聴用としては問題なくてもコレクション用途としては評価が下がるため、比較的手頃な価格帯で取引されています。「とにかく本編を通して見られればよい」という実用派のファンにとっては、こうした“外観難あり品”が狙い目となります。また、海外版Blu-ray BOXを輸入したものが出品されることもあり、こちらは日本語音声・英語字幕という仕様のため、国内ファンの間では“高画質視聴用+ジャケットコレクション”として人気です。国内版DVD-BOXよりはやや安価なことが多く、「日本版は高すぎるのでまずは北米版で揃えた」という声もよく見られます。

書籍系アイテム ─ 児童書・ムック・アニメ雑誌の特集号

書籍関連の中古市場は、ある意味もっとも“発掘感”のあるジャンルです。放送当時に発行された児童向け絵本・テレビ絵ばなし・ぬりえ・学年誌別冊などは、そもそも保存されている数が少なく、状態の良いものはかなりの希少品になっています。表紙や中ページに落書き・切り抜き・破れのない個体はそれだけで貴重で、人気のあるカットが表紙になっている号や、コン・バトラーV単独特集の別冊ふろくなどは、オークションでも競り上がりやすい傾向があります。価格帯としては、一般的な中古コミックより一段高い水準で、状態や内容によっては数千円前後に達することもあります。 一方、90年代以降に刊行されたロボットアニメ総覧系ムックや、長浜ロマンロボシリーズ特集本などは、当時の販売価格に対してやや上乗せされた相場で安定しています。これらは元々大人向けの資料性の高い書籍であり、保存状態も良好なものが多いため、“今ロマンロボを一気に勉強したい人”にとってはありがたい存在です。また、アニメ誌(『アニメージュ』『OUT』『アニメディア』など)のバックナンバーでコン・バトラーVの特集やピンナップが掲載された号も、コレクター人気が高いアイテムです。特にポスターや綴じ込みピンナップが完全な形で残っているものは、雑誌本体よりも付録の有無で価値が決まるといっても過言ではありません。出品説明に「ピンナップ欠品」と書かれているだけで価格がぐっと下がるケースもあり、完全品を求めるコレクターにとってはチェック必須のポイントになっています。

音楽ソフト ─ シングルEP・LP・CDの需要

音楽関連では、レコードとCDの両方が中古市場で流通しています。放送当時に発売された主題歌シングルEP(ドーナツ盤)は、ジャケットに大きく描かれたコン・バトラーVのイラストと、裏面に印刷された歌詞カードが魅力で、「プレーヤーはもう持っていないけれど、ジャケットだけでも欲しい」というディスプレイ需要も少なくありません。盤面に多少のスレがある再生用コンディションであれば比較的入手しやすい価格帯ですが、ジャケットの退色が少なく、ビニールカバーや販促シールが残った美品クラスになると、一気にコレクターアイテムとしての価値が上がります。LPレコードのサウンドトラック盤は、全体の出回り数がEPより少ないこともあってやや高値で推移しがちです。帯付き・解説書付きの完品は特に人気で、「帯の有無で価格が倍違う」といっても大げさではないほど評価が変わることもあります。 その後のCD時代に発売された“ロマンロボ主題歌集”や“コン・バトラーV音楽集”といったタイトルは、再プレスの有無によって相場が分かれます。定番のコンピ盤は比較的安定した価格帯で出回っている一方、限定生産だった企画盤や、ボーナストラック付きの初回版などはじわじわと値上がりする傾向があります。「帯・ブックレット完備」「ケースにヒビなし」といった条件が揃うと、同じタイトルでも数百〜千円単位で価格差が出るのが常で、コレクターは写真付きの出品を穴が開くほど確認してから入札するのが定番スタイルになっています。

超合金・フィギュアなどホビー系の熱いマーケット

中古市場でもっとも活況なのが、やはりホビー・おもちゃ分野、とりわけ超合金とその派生ブランドです。放送当時のポピー製「電磁合体コン・バトラーV」は、箱・発泡スチロールトレイ・付属パーツが揃い、変形・合体ギミックが問題なく動く個体であれば、状態次第で非常に高額なプレミアが付くことがあります。シールの貼り具合やメッキの剥がれ、関節のヘタり具合なども細かく評価され、「未使用に近い」「試し組み程度」「ジャンク」といったコンディション表記で相場が大きく分かれます。ジャンク状態でも“部品取り用”として需要があり、特定パーツだけを探しているコレクターが入札するケースも多く見られます。 近年の人気アイテムである超合金魂GX-03や、そのリニューアル版・DX超合金魂は、中古市場でも常にチェックされる“主力銘柄”です。未開封品・ほぼ未使用品は定価を上回るプレミア価格での出品も多く、開封済みでも合体ギミックや音声・発光機能に問題がなく、外箱の痛みが少ないものは安定した相場で取引されています。反対に、関節の緩みや塗装剥げ、説明書・替え手首パーツ欠品などがあると価格は下がるものの、「とにかく一体手元に飾りたい」「遊び用として割り切って買いたい」という層にはむしろ手を出しやすいラインになります。フィギュア系では、デフォルメ体型のソフビやガチャフィギュア、食玩サイズのミニモデルなども人気で、単品よりも“フルコンプセット”の方が当然ながら高値になりがちです。「5機セット」「ロマンロボ3部作セット」など、テーマをそろえた出品タイトルは、一覧で見たときの視認性も高く、即決価格が多少高くても売れやすい傾向があります。

ゲーム・ボードゲーム・アナロググッズの扱い

ゲーム関連の中古市場では、オリジナルのボードゲームやすごろくが“昭和レトロ玩具”として再評価されています。当時、タカラやバンダイ、エポック社などが発売していたコン・バトラーVのボードゲームは、箱イラストの迫力もさることながら、中身のコマやカード、ルーレットのデザインが非常に味わい深く、コレクター心をくすぐるアイテムです。完全品の場合、駒やカードの欠品はもちろん、ボードの折れ・シミ、箱の潰れ具合が価格に直結し、状態が良いものは数千円台後半〜それ以上で取引されることもあります。説明書がオリジナルで残っているかどうかも重要なポイントで、コピーしか付属しない場合は評価が下がる傾向があります。 コンピュータゲームとしては、単独のコン・バトラーV作品よりも、スーパーロボット大戦シリーズなどへの参戦ソフトが中古市場で主役を張っています。これらは作品単体のグッズというより「ロボットアニメ総合タイトル」としての位置づけですが、「コン・バトラーV参戦作をコンプリートしたい」というニッチなコレクション欲もあり、特定ハード向けの初期シリーズが箱・説明書付き美品で出品されると、一定の値段で安定して落札される傾向があります。攻略本や公式ガイドブックも同様に、ロボットアニメファンの資料的関心からコンスタントな需要があります。

食玩・文房具・日用品の“昭和グッズ”としての価値

食玩や文房具などの小物類は、一点ごとの単価こそ高くありませんが、「当時の雰囲気を手軽に味わいたい」ファンにとっては非常に魅力的なジャンルです。消しゴム、鉛筆、下敷き、シール、ノートなどは、未使用品であればまとめ売りでも単品売りでも一定の需要があり、特にブリスターパック入りの未開封状態のものは「よくこんなものが残っていた」と驚かれることも少なくありません。鉛筆セットや缶ペンケースに関しては、子ども時代に実際に使っていた人が「同じ柄をもう一度手に入れたい」という動機で探すことも多く、柄違い・サイズ違いを複数揃える“文具コレクター”も存在します。 日用品では、プラコップ、メラミン食器、弁当箱、水筒、タオル、枕カバーなどが印象的なアイテムで、これらは使用済みであってもイラストがしっかり残っていれば「ディスプレイ用」として購入されることがあります。特にキッチン・ダイニング系のグッズは箱付き未使用品の出現頻度が低く、状態の良いものはやや高値で推移しがちです。食玩系はガムやチョコの外箱、個包装の未開封品なども“パッケージアート”目的で収集対象となっており、期限切れ食品入りのまま保管されているものすら、もはや“標本”として扱われています。その際は保存状況による箱の変形・匂いなどが評価を左右し、「中身は処分済み」と明記されたものの方が安心して落札されるケースも見られます。

購入時の注意点と、これからの市場動向

コン・バトラーV関連グッズの中古市場でこれからも長く楽しんでいくためには、いくつか押さえておきたいポイントがあります。まず重要なのは、写真と説明文の確認です。超合金やプラモデルなどは、写真で確認できる傷や欠損はもちろん、説明文に記載された“見えないダメージ”(合体ギミックの渋さ、関節の緩み、内部の破損歴など)も価格判断に大きく影響します。文房具や紙モノに関しては、日焼け・ヤケ・シミ・カビの有無、本の匂いなど、写真だけでは判断しにくい要素も多いので、気になる場合は質問欄で確認するのが安全です。また、プレミア品の場合は、ごくまれに海賊版・コピー品・リペイント改造品が紛れていることもあるため、相場より極端に安い出品には慎重な目線が求められます。 市場動向としては、今後も“当時モノ”の絶対数が増えることはありませんから、状態の良いビンテージ品は少しずつ価格が上がっていくと考えられます。一方で、バンダイなどメーカー側が復刻版や新規アイテムを継続的に投入しているため、「当時モノにこだわらない層」は新品・再販品で満足するようになり、中古市場はよりコレクター寄りに先鋭化していく可能性があります。とはいえ、昭和ロボットアニメ全体への再評価や、海外ファンの増加といった追い風もあるため、コン・バトラーV関連の中古市場は今後もしばらく健全な熱量を保ち続けると見てよいでしょう。自分にとっての“思い出のコン・バトラーV”がどのジャンルにあるのか──超合金か、DVDか、文房具か──それを見極めたうえで、無理のない範囲で少しずつコレクションを増やしていくことが、長く楽しむコツと言えます。

[anime-10]

![TVシリーズ 超電磁ロボ コン・バトラーV VOL.4 [ 三ツ矢雄二 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1582/4988101181582.jpg?_ex=128x128)