【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【発売】:タイトー

【開発】:アタリ

【発売日】:1979年11月

【ジャンル】:シューティングゲーム

■ 概要

アーケード黄金期に登場した宇宙シューティングの転換点

1979年11月、タイトーを通じて日本国内に投入されたアーケードゲーム『アステロイド』は、単なる流行作にとどまらず、後のシューティングゲーム全体に深い影響を与える存在となった。開発を担ったのはアメリカのアタリ社で、設計はライル・レインズとエド・ログという二人のデザイナーの手による。彼らは従来の「敵の隊列を撃ち落とす」というフォーマットから一歩踏み込み、プレイヤーに広大な宇宙空間を模したステージを自由に飛び回らせ、迫りくる小惑星を撃ち砕くという革新的な体験を実現させたのである。

ゲーム筐体とその市場的インパクト

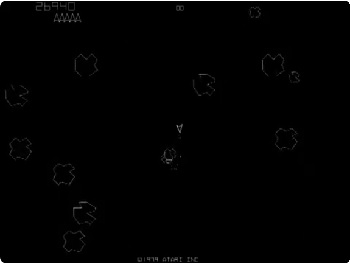

本作はアーケード史における最初の「メガヒット」と呼べる作品のひとつで、7万台以上もの筐体が販売されたと伝えられている。この数字は1970年代のアーケード市場としては驚異的であり、『スペースインベーダー』や『パックマン』と並ぶ象徴的な存在となった。筐体にはベクタースキャン方式のモニターが採用され、線で描かれたワイヤーフレームのグラフィックは、当時のブラウン管の粗いドット表示とは一線を画すものだった。白く光る直線が描く小惑星や宇宙船の姿は、未来的でありながらもシンプルな美しさを持ち、プレイヤーを強烈に惹きつけた。

ゲーム内容の骨格

プレイヤーが操るのは、三角形の形をした小型宇宙船。基本的な目的は、小惑星群との衝突を避けつつ、それらをレーザーショットで破壊していくことである。大きな小惑星に弾を撃ち込むと、それは中くらいのサイズ、さらに小さなサイズへと分裂していき、最後は完全に消滅する。この分裂過程がゲームのテンポを大きく変化させ、ステージを進めるほど操作と判断が複雑化していく仕組みとなっていた。加えて、時折出現する円盤型UFOがプレイヤーを狙い撃ちするため、単調さを感じさせない緊張感が常に漂っていた。

独特の物理表現と操作感

『アステロイド』の特徴のひとつは、慣性を強く意識した操作体系である。宇宙船は左右に回転できるほか、前方へ推進する「スラスト」ボタンを用いて加速させることができる。しかし、推進を一度かけると慣性が働き、ボタンを離してもすぐには止まらない。これにより、宇宙空間での浮遊感や無重力的な挙動を疑似的に体感できるようになっていた。この慣性表現は一見扱いづらく、初心者は制御不能になって小惑星へ突っ込んでしまうことも多いが、上達するほど「滑らせてかわす」快感を覚えるようになり、プレイヤーを熱中させた。

リスクとリターンを兼ね備えたワープ機能

もうひとつ特筆すべきは「ハイパースペース」と呼ばれる緊急回避機能である。プレイヤーは専用ボタンを押すことで自機を画面から消し去り、ランダムな位置に再出現させることが可能だった。これは小惑星やUFOに囲まれた際の最後の手段となるが、再出現の場所が安全とは限らず、時には出現直後に衝突して即座に失敗する危険もあった。この「賭け」の要素がゲームにスリルを与え、緊迫した状況での選択にドラマ性を持たせていた。

ステージ進行と得点システム

ゲームは固定画面で進行し、すべての小惑星と敵円盤を破壊することで次のレベルへ移行する。ステージが進むほど初期配置の小惑星が増加し、難易度は加速度的に上昇していった。また得点システムも巧みに設計されており、小さい小惑星ほど高得点、さらに円盤の撃破でより大きなスコアを獲得できる仕組みがあった。1万点ごとにエクステンド(残機増加)が得られるため、熟練プレイヤーは「スコア稼ぎ」と「生存」を両立させる高度なプレイを追求することになる。

アーケード史における位置づけ

『アステロイド』は、アメリカでは当時の大ヒット作『スペースインベーダー』をも凌駕する人気を得たと言われている。タイトーが『スペースインベーダー』で世界的な成功を収めた後、アタリは『アステロイド』によって再びゲーム史に爪痕を刻み、アーケード市場における存在感を不動のものとした。家庭用移植も積極的に進められ、Atari VCS(2600)版は300万本以上を売り上げ、家庭用市場においても高い知名度を確立した。さらにその後の『ディフェンダー』や『グラビター』といったタイトルに多大な影響を与え、シューティングゲームの進化系譜を語るうえで欠かせない存在となっている。

日本国内での受容

一方、日本では海外ほど爆発的なヒットには至らなかった。『スペースインベーダー』が社会現象にまで発展したため、比較すると影に隠れてしまった感がある。しかしゲーマーや業界関係者の間では、操作性のユニークさと技術的な先進性から「知る人ぞ知る名作」として評価され続けている。国産のアーケードタイトルとは異なる西洋的なデザイン思想が感じられる点も興味深く、今日に至るまでコアなファン層を維持している。

技術面の先進性

『アステロイド』はまた、ベクタースキャン技術を活かした代表作としても記憶される。当時のアーケード筐体の多くがラスタースキャン方式によるドット表示を採用していたのに対し、本作は直線的な描画で高解像度な線を表現することに成功していた。この技術により、シンプルながら洗練された未来的ビジュアルを実現でき、後の『テンペスト』などにも受け継がれていくことになる。

総括としての意義

まとめると、『アステロイド』は単なる一発屋的な成功作ではなく、アーケードゲームの歴史における重要な「橋渡し」の存在である。『スペースインベーダー』で確立された「敵を撃ち落とす楽しさ」を基盤としつつ、慣性やワープといった新機能で自由度を拡張した。その結果、後続のシューティング作品が「自機の操作感」「物理的なリアリティ」「リスクとリターンのバランス」といった要素を模索する出発点となったのである。

■■■■ ゲームの魅力とは?

シンプルながら奥深いルール設計

『アステロイド』の最大の魅力は、ゲームルールが極めてシンプルでありながら、プレイを重ねるほどに奥深さを実感できる点にある。操作方法は回転、加速、ショット、そしてワープというわずか4つの動作だけで構成されている。しかし、画面に漂う小惑星が撃破のたびに分裂し、数を増していく仕組みはプレイヤーの集中力を常に試し続ける。プレイを始めた瞬間は単純なシューティングに見えても、ステージが進むにつれ状況は雪だるま式に複雑化していき、緊張感が一気に高まる。

慣性を活かした独自の操作体験

従来の固定画面シューティングの多くは、上下左右の単純な移動に基づいていた。しかし本作は「慣性」を採用したことで、操作感がまるで別物になった。推進をかければスピードが増し、止めるためには逆方向に噴射する必要がある。思い通りに操縦するのは難しいが、その分マスターしたときの達成感は非常に大きい。この“浮遊感”は、まさに宇宙空間を旅しているかのような没入感を生み出し、他のゲームにはない中毒性を持たせている。

ワイヤーフレームの未来的グラフィック

『アステロイド』を初めて目にしたプレイヤーが驚かされたのは、その独特なビジュアルだ。当時主流だったドット表現ではなく、白く輝く直線で構成されたワイヤーフレームは、シンプルながらも宇宙空間の冷たさや広大さを感じさせる。無駄のないデザインが想像力を刺激し、プレイヤーはモニター越しに未知の宇宙を探索しているかのような感覚を抱くことができた。こうした“想像力を喚起する余白”が、長く愛される理由の一つでもある。

リスクとリターンの駆け引き

「ハイパースペース」機能はゲーム性を彩る大きなスパイスだった。安全地帯にワープできるか、それとも不運にも小惑星に直撃して即死してしまうか――。そのギャンブル性が、プレイヤーに緊張感とスリルを与える。生き延びるために使うのか、それとも高得点を狙うためにリスクを取るのか。判断力と度胸を試すこの要素が、プレイヤー同士の会話や議論を盛り上げ、ゲームセンターでの体験をより刺激的なものにしていた。

成長を実感できるスコアシステム

1万点ごとに増える残機(エクステンド)は、プレイヤーにとって成長の証であった。初心者はすぐにゲームオーバーになってしまうが、練習を重ねると次第に長く生き残れるようになり、追加の残機を得られる瞬間に喜びを覚える。さらに、高得点を狙うプレイヤーは「どの小惑星をどの順番で壊すか」「UFOを効率的に撃破するか」といった戦略を練るようになり、競技性の高さが際立っていった。このスコアアタックの魅力こそが、アーケードゲーム文化の根幹を支えたと言える。

中毒性を高める緊張感の持続

『アステロイド』はゲーム進行において「一瞬たりとも気を抜けない」設計になっている。小惑星はゆっくりと漂っているだけのようでいて、数が増えるほど回避が難しくなる。さらにUFOが加われば、攻撃と回避の両立を迫られる。プレイヤーは常に緊張感を抱きながら操作を続けるが、この張りつめた状態が逆に没入感を深め、繰り返し遊びたくなる中毒性を生み出している。

競争心を刺激するランキング文化

アーケード筐体のスコアランキング機能は、プレイヤーの闘争心を煽る仕掛けだった。自分の名前(イニシャル)をハイスコアに刻むことは、当時のプレイヤーにとって誇りであり、ゲーセン仲間の間で「誰が一番スコアを稼げるか」という競争が日常的に繰り広げられた。この競技的な側面は、現代のeスポーツにも通じる原点のひとつであり、『アステロイド』がゲーム文化全体に与えた影響は計り知れない。

アメリカと日本で異なる評価軸

アメリカでは『アステロイド』が国民的ヒットとなり、家庭用移植も大成功を収めた。一方で日本では、『スペースインベーダー』の存在感があまりに大きく、一般層にはそこまで浸透しなかった。それでもゲーマー層の間では「操作のクセが強いがハマると抜け出せない」「ベクタースキャンの映像が美しい」といった評価が根強く残り、レトロゲームファンの間では現在も語り継がれている。文化や市場の違いによって受け取られ方が異なる点も、この作品の興味深い一面である。

後世に残した影響

『アステロイド』は後続タイトルに多大な影響を与えた。特に慣性を取り入れた操作感は、『エクセリオン』や『グラビター』など、80年代以降のシューティングに大きなヒントを与えている。また、敵が分裂して数を増す仕組みは、のちに多くのゲームでアレンジされることとなった。さらに「リスクを背負った特殊アクション(ワープ)」という要素は、ゲームデザインにおけるリスクとリターンのバランスを考える上での重要な先例となった。

総合的な魅力

まとめると、『アステロイド』の魅力は以下のように整理できる。 – シンプルだがやり込み甲斐のあるルール – 慣性を活かした唯一無二の操作体験 – ワイヤーフレームによる未来的な美しさ – リスクとリターンを兼ね備えたワープ要素 – スコアシステムによる成長実感と競争性

これらが組み合わさることで、『アステロイド』は単なる娯楽にとどまらず「繰り返し挑戦したくなる体験」として完成されていたのだ。

■■■■ ゲームの攻略など

基本操作を極めることが第一歩

『アステロイド』攻略の入り口は、まず慣性を伴う宇宙船の挙動を完全に理解することから始まる。初心者はつい推進ボタンを押しすぎてしまい、画面を暴走して小惑星に衝突することが多い。重要なのは「必要最小限の加速でとどめる」ことだ。無闇に動くのではなく、場を観察して敵の動きを読みながら少しずつ位置を変える。この姿勢こそが攻略の基礎になる。

小惑星破壊の優先順位

大きな小惑星を破壊すると中サイズ、さらに小サイズに分裂していく。序盤は「大きいものから先に狙う」のが定石だが、同時に分裂後の処理を考えて配置を選ぶ必要がある。画面の中央付近で破壊してしまうと分裂した小惑星が四方に散り、避けるのが困難になる。そのため「画面端に誘導してから壊す」という戦術が有効だ。端で破壊すれば、分裂後にすぐ画面外へ流れていき、処理が楽になる。

UFO(円盤)への対処法

一定のスコアに達すると現れるUFOは、攻略の大きな分岐点だ。大きいUFOは弾がランダムに飛んでくるだけで脅威は少ないが、小型UFOは自機を正確に狙って撃ってくる。小型が登場するようになったら、画面中央付近を避けて動き続けるのがセオリーだ。止まって撃つのではなく、一定方向に流れつつショットを放ち、命中の確率を高める。特に小型UFOは高得点源でもあるため、効率的に倒せるかどうかが上級者と初心者を分ける。

スコア稼ぎのテクニック

『アステロイド』は単なるサバイバルゲームではなく、いかに効率よくスコアを稼げるかが重要になる。スコア稼ぎのポイントは二つ。ひとつは「小さな小惑星を確実に破壊する」こと。サイズが小さいほど点数が高いため、分裂を誘発させつつきちんと最後まで処理することが稼ぎにつながる。もうひとつは「小型UFOの処理」だ。小型UFOを倒せば高得点が入るため、わざと小惑星を残してUFOの出現を待ち、狩るという戦術が考案された。これにより、エクステンドを連発し長時間のプレイを続ける「マラソンプレイ」が可能になる。

慣性を逆手に取る回避術

自機の挙動には強い慣性が働くため、真っ向から避けようとすると失敗しやすい。そこで有効なのが「慣性を利用してずらす」方法だ。たとえば、迫ってくる小惑星に対し、横方向へ少し回転して短く推進をかけるだけで軌道が変わり、自然に衝突を避けられる。大きく操作するのではなく、細かい調整を積み重ねることが生存率を高める秘訣だ。

ワープ(ハイパースペース)の使いどころ

ワープは攻略において諸刃の剣である。ランダム出現のため、安全地帯に逃れられることもあれば、出現直後に小惑星と重なってゲームオーバーという悲劇もある。攻略の観点からは「最後の一手」として使うのが望ましい。具体的には、小惑星やUFOに完全に包囲されて射線を確保できないとき、あるいは残機に余裕があるときにリスクを承知で試すのが有効だ。熟練者は極力ワープを使わずに切り抜けるスタイルを好むが、初心者にとっては突破口になる場合もある。

難所の乗り越え方

スコアが4万点を超えると小型UFOしか出現しなくなり、難易度は一気に跳ね上がる。この段階では敵弾の精度が高く、まっすぐ狙われるため、画面に留まっていると即座に被弾する。そこで「動き続ける」ことが必須条件になる。画面端から端へと漂うように移動しつつ、相手が発射する弾のタイミングに合わせて回避する。この“流れるような回避”ができるかどうかで、長時間のプレイが可能かどうかが決まる。

裏技的な小技や発見

当時のプレイヤーの間では、いくつかの小技も共有されていた。例えば「小惑星を意図的に残してUFOを出現させ続ける」スコア稼ぎ方法や、「画面端の慣性を利用して敵をまとめて処理する」戦法などだ。また、ワープを連続で使うことで稀に敵の攻撃を完全に回避できるケースがあり、これを狙うチャレンジプレイも存在した。公式に意図されたものではないが、こうした工夫がゲームをさらに奥深いものにしていた。

長時間プレイへの挑戦

『アステロイド』は、熟練者であれば数時間にわたって1プレイを続けることも可能なゲームだった。エクステンドによる残機増加を活用し、効率的にスコアを稼ぎ続ければ理論上は無限に遊べる。しかし、筐体によってはスコア表示が99,990点を超えるとカウンターがリセットされる仕様があり、これが事実上のスコア上限となっていた。限界まで挑むプレイヤーたちは、体力と集中力の勝負を繰り広げていたのである。

総合的な攻略の心得

最終的に攻略のカギとなるのは、「慣性を理解し、敵を端に誘導し、無駄な動きを減らす」という三原則である。これを守ることでプレイヤーは次第に長時間の生存が可能になり、スコアアタックや連続プレイに挑戦できるようになる。単純な反射神経だけでなく、空間把握力や冷静な判断力が求められる点が、『アステロイド』を単なるシューティング以上の知的なゲームへと押し上げている。

■■■■ 感想や評判

当時のプレイヤーから寄せられた第一印象

1979年当時、『アステロイド』を初めて目にしたプレイヤーは、その斬新な操作感と画面の美しさに驚かされた。特に「自機が慣性で滑るように動く」点は、従来のインベーダー型ゲームに慣れていた層にとって新鮮であり、同時に難しさを強く印象付けた。「最初はまともに止まることすらできず、気づいたら小惑星に衝突していた」という声が多く、難しいけれどクセになる、という評価が多かった。

アメリカ市場での熱狂

アメリカでは『アステロイド』は社会現象に近いレベルの人気を獲得した。特にゲームセンターでは、筐体の前に長蛇の列ができ、ハイスコアを競い合う光景が日常的だった。家庭用移植版が登場した際も「アーケードに行かなくても家で遊べる」という点で爆発的に売れ、Atari VCS(2600)版は300万本以上を売り上げる大ヒットを記録した。当時の雑誌や新聞でも「アーケードゲームを家庭に持ち込んだ象徴的作品」として紹介され、アメリカのゲーム史を語る上で外せない存在となった。

日本国内でのやや控えめな評価

一方、日本では評価が少し異なる。『スペースインベーダー』が大ブームを巻き起こした直後だったため、一般層には「難しすぎる」「理解しづらい」という声もあった。その結果、日本国内での知名度はアメリカほど高くはなく、「ゲーセン常連のコアプレイヤーが好むゲーム」という印象が強かった。それでも、一度プレイに慣れた人々からは「インベーダーよりも奥が深い」「やり込み甲斐がある」という高い評価が寄せられていた。

ゲーム雑誌・専門メディアでの評価

当時のアーケードゲーム雑誌や専門紙では、『アステロイド』を「未来的なビジュアルと物理感覚を両立させた革新作」と評していた。特にベクタースキャンによるワイヤーフレーム表現は「宇宙を体感できる」と絶賛され、後に『テンペスト』や『スターブレード』といったビジュアル特化型のゲームが登場する土壌を築いたと評価されている。一方で、操作性の難しさから「ライト層には敷居が高い」という意見もあり、まさに賛否が分かれるタイトルだった。

ハイスコア文化を盛り上げた立役者

『アステロイド』は単なる娯楽を超え、ゲーセン文化に「ハイスコア競争」という要素を強く定着させた作品でもある。ランキングに名前を刻むために同じ筐体に通い続けるプレイヤーが現れ、地域ごとに「アステロイド名人」と呼ばれる人物が登場した。これによりゲームセンターは、ただ遊ぶ場所から「腕を競い合う舞台」へと変化していった。今日のeスポーツ的な競技性の源流の一つとして、『アステロイド』の功績を挙げる研究者も少なくない。

独特な操作感への賛否

賛否が特に分かれたのは操作性である。「慣性がリアルで面白い」「宇宙船を操縦している気分になれる」という肯定的な意見がある一方で、「動きすぎて制御できない」「急に止まれないのがストレス」と感じるプレイヤーもいた。このクセの強さは、本作が「人を選ぶ作品」と呼ばれるゆえんだが、その一方で「慣れてしまえばこれほど面白いゲームはない」という熱烈なファンを生む要因にもなった。

ワープ機能に対する評価

ワープ(ハイパースペース)は「緊張感を高める要素」として高く評価された。成功すれば危機を脱することができるが、失敗すれば即ゲームオーバーという博打的な性質はプレイヤーの記憶に強烈に残った。「ギャンブル性がクセになる」「最後の一手として燃える」と好意的に語られることもあれば、「運ゲー要素が強すぎる」と否定的に言われることもあった。この両極の意見が存在するのも、『アステロイド』の個性を物語っている。

レトロゲーム時代以降の再評価

1990年代以降、レトロゲームブームの中で『アステロイド』は再び注目を集めた。家庭用ハードのオムニバスソフトや復刻パッケージに収録され、「当時遊んだゲームをもう一度体験できる」という喜びの声が広がった。さらに、現在では学術的にも「アーケード黄金期の象徴」として研究対象になることが多く、文化的価値が再評価されている。

海外と国内での知名度の差

現在のレトロゲーマーやコレクターの間では、『アステロイド』は「アメリカでは誰もが知る名作、日本では知る人ぞ知る名作」という二重の立場を持つ。輸入ゲームを積極的に追っていた層やゲーム雑誌を読み込んでいた世代にとっては憧れの存在であり、日本のプレイヤーが「アメリカのゲームはすごい」と感じるきっかけとなったという証言も残されている。

総合的な評価

全体的に見れば、『アステロイド』は「操作の難しさ」と「慣れると面白い」という二面性を持つ作品として記憶されている。アメリカでは圧倒的な大衆的人気を博し、日本ではコアなファンに支持される形で受容された。その評価は地域や世代によって異なるが、「アーケード文化を押し広げ、競技性を根付かせたゲーム」であることに異論はなく、今日でもレトロゲームの語り草として語り継がれている。

■■■■ 良かったところ

革新的な操作性による新鮮な体験

『アステロイド』の魅力としてまず挙げられるのは、他のアーケードゲームでは味わえなかった操作感覚だ。慣性を伴った自機の動きは、初めて触れると難しく感じるが、マスターしたときの快感は非常に大きい。「まるで本当に宇宙空間で操縦しているようだ」と感じさせる演出は、当時のゲームとしては画期的だった。従来の“上下左右にスライドするだけ”のゲームと比べ、プレイヤーに新しい挑戦を与えてくれた点は大きな評価ポイントである。

自由度の高さと戦略性

固定画面でありながら、360度どこへでも移動できる設計はプレイヤーに大きな自由を与えた。画面端から端へのループ機能により、戦い方は人によって大きく異なる。積極的に中央で撃ちまくるプレイヤーもいれば、端を利用して安全に立ち回る者もいた。この自由度が戦略性を高め、「自分なりのスタイルを築ける」ゲームとして長時間楽しめる要素になった。

ワイヤーフレームの美しいグラフィック

当時の多くのゲームは粗いドット絵が中心であったが、『アステロイド』はベクタースキャン方式を採用し、繊細で直線的なワイヤーフレームを描き出した。このシンプルでスタイリッシュな映像表現は「宇宙」という題材に非常によくマッチしており、余計な装飾がないからこそ想像力を刺激する。ゲームセンターの暗い空間に浮かび上がる白い光の線は、プレイヤーに未来的な印象を与えた。

緊張感とスリルを持続させるゲーム設計

小惑星を破壊すると数が増えるという仕組みは、プレイヤーを常に緊張させ続ける。さらにUFOが不意に現れて狙撃してくるため、気を抜く瞬間がない。この「常に危険と隣り合わせ」という状況がスリルを演出し、結果として高い没入感を生み出していた。遊ぶたびに違った展開になるため、毎回新鮮な驚きがある点も評価された理由だ。

スコアアタックの楽しさ

エクステンドによって残機が増えるシステムは、プレイヤーに「成長」を実感させる仕掛けだった。少しずつスコアを伸ばし、名前をランキングに刻む喜びはゲームセンター文化を支えた要素の一つだ。ハイスコアを狙う過程で「小惑星を端に誘導する」「UFOを効率よく撃破する」といったテクニックを自然と学ぶため、上達するほど奥深さが広がる構造になっていた。

ゲームセンターを盛り上げた存在感

『アステロイド』の筐体は、当時のゲームセンターにおける大きな目玉だった。並ぶ人々が真剣な表情でプレイする姿や、ギャラリーがハイスコア挑戦に見入る光景は、ゲーセン文化を象徴する場面のひとつでもある。プレイヤー同士が自然に会話を交わし、攻略法を共有するコミュニケーションの場を提供した点も大きな功績と言えるだろう。

ギャンブル性を生んだワープ機能

ハイパースペースは安全と危険が表裏一体で、プレイヤーをドキドキさせる仕組みだった。この機能をどう使うかは人によって考え方が異なり、「絶対に使わない派」と「積極的に博打を打つ派」に分かれることもあった。この賛否両論の存在自体が話題を生み、ゲームを語る上で欠かせない魅力となっていた。

短時間でも満足できるゲーム性

『アステロイド』は1プレイの時間が短くても十分に楽しめる構造になっていた。初心者であれば数分で終わることもあるが、その中で強烈な緊張感を味わえる。熟練者なら長時間プレイも可能だが、数分でも充実した体験が得られる点が、幅広い層に受け入れられた理由の一つだ。

後のゲームに与えた影響

良かったところを語る際に外せないのは、その後のゲームデザインに与えたインパクトである。慣性を使った操作、リスクとリターンを兼ね備えた特殊機能、スコアアタック文化の確立――これらは多くの後続作品に継承されていった。つまり『アステロイド』の良さは単体で終わるものではなく、業界全体に波及した点にこそある。

総合的な長所

総じて、『アステロイド』の良かったところは「新しい操作体験」「未来的なビジュアル」「高い緊張感」「スコアアタックの魅力」「文化的影響力」という5つの柱に集約される。これらが融合することで、アーケード黄金期を象徴する名作となり、今なお語り継がれる存在となった。

■■■■ 悪かったところ

操作の難易度が高すぎる

最も多く指摘された欠点は、操作の難しさである。慣性が働く挙動はリアルさを演出する一方で、初心者にとっては「思った方向に動けない」「急に止まれない」といったストレスにつながった。インベーダーのように左右に移動して撃つだけのゲームに慣れていた当時のプレイヤーにはハードルが高く、結果的に「すぐ衝突して終わってしまうゲーム」という印象を持たれることも少なくなかった。

急激に跳ね上がる難易度曲線

序盤は比較的遊びやすいが、スコアが上がるにつれて小型UFOが頻出するようになり、状況は一変する。小型UFOは自機を正確に狙って弾を放つため、画面内を動き回らなければ即座にやられてしまう。この難易度上昇の幅が急激で、「ある一定のスコアを超えると一気に理不尽さを感じる」という声が多かった。難易度のバランスが緩やかではなく、上達の道筋が掴みにくいことが欠点として挙げられる。

ワープ機能の不安定さ

緊急回避の切り札であるハイパースペースは、その出現位置が完全にランダムだった。このため「せっかく助かったと思ったら再出現直後に小惑星と重なって爆死」ということも多く、運要素が強すぎると批判された。安全策として設けられた機能が、時には理不尽な死を招いてしまう点は、プレイヤーにとって不満の種だった。

プレイ時間の偏り

『アステロイド』はプレイヤーの腕前によってプレイ時間が極端に変わる傾向があった。初心者は数分でゲームオーバーになる一方で、上級者は数時間にわたってプレイを続けることも可能だった。この極端さが、ゲームセンターにとっては回転率の低下を招き、経営面からするとマイナス要素とされた。特にハイスコア狙いのプレイヤーが1台を長時間占有する問題は、店側の頭を悩ませたという証言も残っている。

映像表現の単調さ

ワイヤーフレームの美しさは評価される一方で、グラフィックのバリエーションが少ないことが「単調だ」と指摘されることもあった。登場するのは小惑星とUFOのみで、背景の変化もなく、ステージが進んでも見た目の変化がほとんどない。そのため「長く遊ぶと見飽きる」という意見が存在した。派手な演出や新しい敵が欲しいという声も多かった。

音響面での物足りなさ

サウンドについても「効果音は悪くないが単調」という意見がある。爆発音やショット音は印象的ではあるものの、メロディや音楽が存在せず、無音に近い静かな環境でプレイすることになる。この“宇宙的な静けさ”を演出と捉える人もいたが、多くのプレイヤーは「盛り上がりに欠ける」と感じていた。派手なBGMがつく後年のゲームと比べると、この点はどうしても見劣りする部分だ。

中毒性の裏にある疲労感

緊張感が持続するゲーム性は魅力でもあるが、裏を返せば「気が休まらない」という欠点でもある。常に衝突や敵弾に気を配り続けなければならず、長時間プレイは集中力の消耗が激しい。数十分遊んだだけで「もう疲れた」と感じるプレイヤーも少なくなく、この過剰な緊張感がライトユーザーの離脱を招いた。

日本で浸透しづらかった要因

『アステロイド』がアメリカで大ヒットした一方、日本ではそこまで知名度を伸ばせなかった。その要因の一つは、当時の日本のゲーセン文化において「分かりやすいゲーム」が支持されやすかった点にある。『スペースインベーダー』は見れば即理解できるが、『アステロイド』は操作系が独特でルール理解に少し時間がかかる。その敷居の高さが、普及を妨げた一因と考えられる。

プレイヤー層を選ぶ作品性

総じて、『アステロイド』は「慣れると非常に面白いが、慣れるまでが大変」という構造を持っていた。そのため、ライトユーザーや偶然立ち寄ったプレイヤーには敬遠されやすく、コア層にしか受け入れられない側面があった。結果的に日本での人気は限定的になり、広い層を巻き込む大ブームにはならなかった。

総合的な欠点

『アステロイド』の悪かったところをまとめると、以下のようになる。 – 慣性操作の難しさが初心者を遠ざけた – 難易度上昇が急で理不尽に感じられる場面があった – ワープ機能が運要素に依存していた – グラフィックとサウンドの単調さ – プレイ時間の偏りが店舗運営に影響した

これらの欠点は決して小さくなかったが、同時に本作の独自性を形作る要素でもあり、賛否を分ける理由となった。

[game-6]■ 好きなキャラクター

自機=プレイヤーの分身としての存在感

『アステロイド』には物語性を持ったキャラクターは存在しないが、プレイヤーにとって最も身近で愛着が湧いた存在はやはり自機である。三角形のシンプルなデザインながら、慣性を伴って滑らかに動くその姿はプレイヤーの手足のように感じられ、操作を重ねるほど愛着が深まっていった。「ただの三角形なのに、まるで本物の宇宙船を操縦している気分になる」という声は当時のプレイヤーの間でもよく語られた。

三角形のシンプルデザインが持つ魅力

自機はグラフィック的には単純極まりない三角形で構成されている。しかし、この無駄のないデザインが逆にプレイヤーの想像力を刺激した。人によっては「未来的な宇宙船」と感じ、あるいは「戦闘機のシルエット」と重ねていた。シンプルだからこそ解釈の余地が広く、プレイヤーそれぞれの心の中で「自分だけの宇宙船」としてキャラクター化されていった。

小惑星=静かなる脅威

次にプレイヤーの記憶に残るのは無数に漂う小惑星だろう。小惑星はただ画面を漂うだけで意志を持たない存在だが、その大きさや分裂の仕方、そして衝突の恐怖から、プレイヤーには強烈な印象を与えた。「ただの岩なのにキャラ性がある」と感じる人も多く、破壊したときの爽快感と同時に、予期せぬ衝突でミスしたときの悔しさを忘れられない人も多かった。まさに“無言の敵キャラクター”といえる存在だった。

大小で性格が変わる小惑星

大きな小惑星はゆったりと動き、プレイヤーに「迫ってくる脅威」をじわじわと与える。一方で小さな小惑星は素早く動き回り、予測不能な軌道で翻弄してくる。このサイズごとの挙動の違いが、まるで異なる性格を持ったキャラクターのように感じられた。あるプレイヤーは「大きい小惑星は巨人のようで、小さいのはいたずらっ子のようだ」と表現していた。

UFO=憎まれ役のスター

プレイヤーの記憶に最も残る“キャラクター”は、やはり定期的に出現するUFOだろう。突如として画面に現れ、自機を狙撃してくる姿は強烈な存在感を放っていた。特に小型UFOは正確無比な射撃を行うため、多くのプレイヤーを苦しめた。その一方で撃破すれば高得点が得られるため、「嫌いだけど倒したい」という相反する感情を抱かせる存在だった。まさに“憎まれ役のスターキャラクター”である。

大きなUFOと小さなUFOの対比

大きなUFOは弾をランダムに撃つだけで、それほど脅威ではない。むしろ「ボーナスキャラ」として親しまれることも多かった。一方で小型UFOはまったく別物で、的確に自機を狙ってくるため、登場した瞬間に緊張感が走る。二種類のUFOはまるで兄弟のように性格が異なり、プレイヤーに「どちらが嫌いか」「どちらを倒すのが楽しいか」といった語り合いを生む存在となった。

プレイヤーの心を映す“キャラクター性”

『アステロイド』の登場物は、どれも単純な図形にすぎない。しかし、プレイヤーはその中に個性を見出し、まるでキャラクターとして受け止めていた。これは、余計な装飾を削ぎ落としたデザインだからこそ可能になったことでもある。「キャラクターの背景や物語を考える余地」を残したことで、プレイヤー一人ひとりの心の中に異なる物語が生まれたのだ。

愛着を持たれた“無機質さ”

近年のゲームは緻密なキャラクター造形が主流だが、『アステロイド』は無機質な図形だけでプレイヤーを魅了した。その無機質さが逆に“愛着”を生み、プレイヤーは自機を「自分の分身」として、小惑星やUFOを「宿命のライバル」として感じるようになった。このシンプルさゆえのキャラクター性は、後のゲームにはない独自の魅力となっている。

総括:シンプルだからこそキャラが立つ

結論として、『アステロイド』における“好きなキャラクター”は、プレイヤー自身の想像力によって形作られるものだった。三角形の自機は勇敢な戦士となり、小惑星は冷徹な宇宙の敵となり、UFOは憎らしいが倒したくなる強敵となる。シンプルなデザインだからこそ、プレイヤーの心の中で豊かなキャラクター性が育まれたのである。

[game-7]■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

当時のプレイ料金設定

1979年当時、『アステロイド』のプレイ料金は1回100円が基本であった。これは『スペースインベーダー』や『ギャラクシアン』など、同時代のアーケードゲームと同等の価格帯であり、ゲームセンターに通う若者にとっては“ちょっとした娯楽費”として定着していた。ゲームの難易度が高いため、初心者は数分でゲームオーバーになってしまうことも多く、「100円が一瞬で消える」という感覚を持つプレイヤーもいた。しかし逆に熟練者は長時間プレイできるため、コストパフォーマンスに優れたゲームと評価されることもあった。

宣伝方法と筐体の存在感

アーケードゲームは当時、テレビCMなどの大規模宣伝よりも、ゲームセンター内での視覚的な訴求が重視された。『アステロイド』の場合も、黒を基調にした大型の筐体とベクタースキャンの美しい画面が何よりの宣伝効果となった。暗いゲーセンの中で、直線的に光る小惑星やUFOが浮かび上がる姿は、通りがかりの客の目を引きつけるには十分だった。また、筐体の上部に設置された鮮やかなロゴもインパクトが強く、店舗内でのアイキャッチとして活躍した。

口コミで広がる人気

当時のゲーム紹介は雑誌記事や口コミが中心であった。『アステロイド』は特にプレイヤー間の口コミで「操作が難しいけど面白い」「インベーダーとは全然違う新感覚」という評価が広まり、ゲームセンターに足を運ぶ動機のひとつとなった。地方都市のゲーセンにも順次導入され、「新しいタイプのシューティングが来た」と噂されることで自然と人気が広がっていった。

雑誌やメディアでの取り上げ方

ゲーム専門誌やアーケード紹介記事では、『アステロイド』は「アメリカ生まれの最新鋭ゲーム」として紹介されることが多かった。特にベクタースキャン技術を用いた映像表現は「未来的」「これまでにない美しさ」と評され、ビジュアル面で強い注目を集めた。反面、難易度については「操作にクセがあり、人を選ぶ」と書かれることも多く、万人向けというより“通好みの作品”という位置づけが与えられていた。

人気のピークとゲーセンでの位置づけ

アメリカでの人気は爆発的で、アーケード黄金期を代表するタイトルの一つとして語り継がれている。日本では『スペースインベーダー』のブームがあまりに巨大であったため、それを超えることはできなかったが、ゲーセン内では「難しいがやり込む価値があるゲーム」として存在感を放っていた。常連客の腕試しの場として選ばれることが多く、ハイスコア競争の象徴的な作品となっていった。

ハイスコア競争が生んだ宣伝効果

『アステロイド』はランキング機能を備えていたため、店頭の筐体にはプレイヤーのイニシャルとスコアが表示された。これが事実上の“宣伝”となり、「この店には強いプレイヤーがいる」という情報が広まり、挑戦者が集まるサイクルが生まれた。プレイヤー同士の競争が盛り上がれば盛り上がるほど、その筐体の稼働率は高まり、店にとっても人気を支える原動力となった。

家庭用移植による宣伝効果

1980年代に入るとAtari VCS(2600)をはじめとする家庭用移植版が発売され、これがアーケード版のさらなる宣伝効果をもたらした。家庭で遊んだ子供たちが「本物を遊んでみたい」とゲーセンに足を運ぶ流れが生まれ、アーケードと家庭用の双方で人気を高めていった。特にアメリカでは家庭用移植が爆発的に売れ、結果として『アステロイド』というブランドが長期的に浸透することになった。

宣伝戦略としての“体験重視”

『アステロイド』の宣伝において最も効果的だったのは、言葉ではなく“体験そのもの”だった。ゲームセンターで一度プレイした人は、その新鮮な操作感や緊張感を友人に語りたくなり、自然に口コミが広がる。派手な広告よりも実際の体験が強力な宣伝となったことは、当時のアーケード文化の特徴でもあり、『アステロイド』が人気を得た大きな要因でもあった。

社会的影響と人気の持続

『アステロイド』は、アメリカでは70年代末から80年代初頭にかけてのアーケード文化を象徴する存在として記憶されている。その人気は数年にわたって持続し、後続の作品に強い影響を与えた。日本では爆発的な社会現象にはならなかったものの、ゲーム業界関係者やマニア層には強く支持され、「知る人ぞ知る名作」として定着した。こうした二重の評価軸も、作品の人気を語るうえで重要な要素となっている。

総合的な人気と評価

結論として、『アステロイド』は「アメリカでは国民的ヒット、日本ではコアな人気」という独自の立ち位置を築いた。プレイ料金は一般的だったが、操作や難易度がハードルとなり、一般層への浸透は限定的だった。しかしその分、熱心なファンには深く愛され、口コミやスコア競争によって長く遊ばれ続けた。アーケード黄金期を支えた作品のひとつとして、今なおレトロゲームファンから高く評価され続けている。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【2枚セット】dreamGEAR レトロアーケード バブルボブル 用【 高機能 反射防止 スムースタッチ / 抗菌 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ..

dreamGEAR レトロアーケード ギャラガ 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護 フィ..

dreamGEAR レトロアーケード パックマン 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護 フ..

【2枚セット】dreamGEAR レトロアーケード バブルボブル 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液..

dreamGEAR レトロアーケード ギャラガ 用【 防指紋 クリア タイプ 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護..

【新品】【即納】 Victrix Pro FS 12 レバーレス アーケードコントローラー Victrix by PDP Arcade Fight Stick for PlayStation 5 PC ..

NEOGEO Mini インターナショナル ネオジオ ミニ 国際 NEO GEO Mini International アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイタ..

評価 3.67

評価 3.67