【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【発売】:新日本企画(後のSNK)

【開発】:ロジテック

【発売日】:1979年

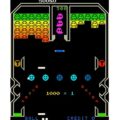

【ジャンル】:シューティングゲーム

■ 概要

時代背景とゲームセンター文化の熱狂

1979年という時代を振り返ると、街角の喫茶店から繁華街のゲームセンターに至るまで、『スペースインベーダー』の筐体が所狭しと並んでいた光景が広がっていました。喫茶店のテーブル代わりにゲーム筐体が置かれ、サラリーマンや学生がコーヒーを飲みながら夢中で遊ぶ光景は、社会現象と呼ぶにふさわしいものでした。この「インベーダーブーム」の最中に登場した『オズマウォーズ』は、そうした熱狂をただ利用するのではなく、次のステップへ進むための挑戦を体現したタイトルでした。

当時は「インベーダーに似たゲーム」を模倣的に出すだけでも一定の利益が見込める時代でしたが、新日本企画(後のSNK)はその道を選びませんでした。単なる複製品に留まらず、新しい遊びを生み出す意欲作を市場に投入することで、業界に一石を投じたのです。

新日本企画からSNKへの足跡

『オズマウォーズ』の開発元である新日本企画は、1978年に設立された比較的新しい企業でした。のちに「SNK」という略称で広く知られるようになりますが、当時はまだ業界内での知名度も高くはなく、むしろ「挑戦者」としての立場でした。彼らが本作に込めたのは、ただのコピーではなく、「独自性を持ったインベーダーの進化形」を提示することでした。

この姿勢は、後に『アテナ』『怒』『サイコソルジャー』、そして『餓狼伝説』『KOF』といったヒット作へとつながるSNKのクリエイティブ精神の源流でもありました。

ゲーム基板と技術的特徴

『オズマウォーズ』の内部基板は、タイトーの『スペースインベーダー』カラー版をベースとしています。しかし、SNKはそのまま利用するのではなく、独自の追加回路を設けることで差別化を図りました。特に注目すべきは音響面の強化です。追加基板にはCSG(SN76477)音源チップが搭載され、これにより「進撃音」と呼ばれる迫力あるサウンドが再生されました。

当時のアーケードゲームは、効果音がゲームの緊張感を大きく左右しました。単調な「ピコピコ音」ではなく、戦場のように迫り来るリズム感ある音が鳴り響くことで、プレイヤーは画面内の戦いに没入していきました。音がゲーム体験の重要な要素であることをいち早く示したのが、このオズマウォーズだったのです。

エネルギー制という新しい発想

本作最大の特徴は、従来の「残機制」を捨て去り、「エネルギー制」を導入した点にあります。スタート時に与えられる15,000ユニットのエネルギーが時間経過や被弾によって減っていくというシステムは、当時のプレイヤーにとって衝撃的でした。

特に面白いのは、エネルギーがゼロになると即座にゲームオーバーになるという仕組みです。残機制では「1機やられてもまだ大丈夫」という余裕がありますが、エネルギー制では一瞬の油断が致命的となります。プレイヤーは常に緊張感を持ちながら、補給のチャンスを逃さないよう集中しなければならないのです。

また、宇宙船からの補給演出は単なる「回復イベント」に留まらず、プレイヤーの緊張と安堵を同時に味わわせる巧みな仕掛けでした。位置を合わせて補給を受けるときのドキドキ感は、現在のゲーマーにも通じる魅力です。

多彩な敵キャラクター ― オズマの群れ

『オズマウォーズ』に登場する敵キャラクターは、当時のゲームの中でも群を抜いてバリエーションが豊富でした。 – 顔のような奇怪なデザイン – 丸い球体型の敵 – 突起を持つ異形の姿 – 分裂や点滅といった特殊挙動

これらのオズマは、単に撃ち落とすだけではなく、それぞれ異なる攻略法を要求しました。例えば、分裂するタイプは倒しても数が増えるため、効率よく処理しなければ被弾のリスクが高まります。固定砲台型の敵は規則的に弾を撃つため、一見避けやすそうでありながら、パターンを覚えなければ連続被弾する危険がありました。

このように多様な敵が存在したことで、プレイヤーは毎回新しい課題に挑む感覚を味わえ、単調さを感じにくい構造となっていました。

ボスキャラクターとMETEOの存在感

ラウンドの最後には「METEO」と呼ばれる彗星が登場し、その後にボスキャラクターのUFOが姿を現します。この流れは、後のシューティングゲームにおける「ボス戦」の雛形となるものでした。

特にUFOボスは回転する樽のような姿で、通常弾と誘導弾を組み合わせた攻撃を行い、プレイヤーを翻弄します。これを倒すとラウンドクリアとなり、再び宇宙船の補給シーンへとつながります。この「道中の雑魚戦 → 中ボス → 大ボス → 補給」という構造は、1980年代以降のシューティングゲームに広く受け継がれていきました。

演出の独自性と裏技

本作には、プレイヤーを驚かせる小ネタも用意されていました。ゲーム開始時に射撃ボタンを連射すると、宇宙船に一発だけビームを撃ち込めるという裏技です。もっとも弾はすり抜けてしまうのですが、「宇宙船に撃てる」という行為自体が当時の子供たちにとって秘密の発見のような楽しさを与えました。

また、ゲーム内で発生するバグも一部のプレイヤーには知られており、ボスUFOが残骸のように画面に残る現象は「珍しい現象」として話題になりました。こうした要素も含め、オズマウォーズは単なる模倣作に終わらず、「遊びの幅」を持った作品として記憶されていきました。

アーケードにおける存在感

『オズマウォーズ』は全国的な大ヒットとまではいきませんでしたが、ゲームセンターの常連たちの間では「長時間遊べるゲーム」として高く評価されました。特に熟練者はエネルギーを効率よく管理することで数時間プレイすることも可能で、オペレーターにとっては悩みの種となる一方、プレイヤーにとっては「腕前を誇示できる舞台」でもありました。

このように、『オズマウォーズ』は1979年のゲーム業界において、単なるインベーダーのコピーではなく、次世代シューターの萌芽として重要な役割を果たしたのです。

■■■■ ゲームの魅力とは?

インベーダーブームを超えた新しさ

『オズマウォーズ』の魅力を語る上で欠かせないのは、「インベーダーゲームの次」を意識した作りにあります。1978年から始まったスペースインベーダーブームは、コピー品やアレンジ作品が市場に溢れかえる状況を生み出しました。その中で本作は、ただの模倣に終わらず、新しい遊びの要素を盛り込んでいたことが大きな魅力です。特に、残機制からエネルギー制へと移行した点は、当時のプレイヤーに新鮮な驚きを与えました。

長時間プレイを可能にするエネルギー管理

多くのアーケードゲームは短時間での回転率を重視しており、3機で終われば数分でゲームオーバーになることも珍しくありませんでした。しかし『オズマウォーズ』は、エネルギー管理次第で長時間のプレイが可能でした。エネルギーを効率よく温存し、宇宙船の補給を活用すれば、熟練者は数十分から1時間以上遊び続けることもできたのです。これは「自分の腕前がゲーム時間に直結する」という実感を与え、プレイヤーの上達意欲を強く刺激しました。

多彩な敵キャラクターによる飽きのこなさ

『スペースインベーダー』では同じ形の敵が整然と並んで迫ってきますが、『オズマウォーズ』では敵の種類と挙動が非常に多彩でした。分裂する敵、点滅して弾が当たらなくなる敵、固定砲台型の敵など、攻略法を覚えなければ突破できない仕掛けが多く盛り込まれていました。プレイヤーは「次はどんな敵が出てくるのか」と期待しながら進められるため、飽きが来にくい構造となっていたのです。

演出面での豪華さ

ゲームの合間に登場する宇宙船の演出は、当時の子供たちにとって特別な存在感を持っていました。『宇宙戦艦ヤマト』を連想させるデザインは、当時のSFアニメ人気ともリンクしており、視覚的な魅力を強く放っていました。さらに、補給の際のサイレン音やビームエフェクトは、ゲームを単なる得点稼ぎではなく「宇宙戦争の一場面」として体感させる役割を果たしました。

緊張と安堵のリズム

『オズマウォーズ』には、絶えず押し寄せる敵の緊張感と、宇宙船による補給の安堵感というリズムがありました。プレイヤーは「もうすぐエネルギーが尽きる」というスリルを味わいながら戦い、その後の補給でホッと一息つく。この緊張と緩和のバランスが、プレイ体験を豊かにしていました。こうした構成は、後に数多くのアーケードゲームで見られる「ボス戦後のご褒美演出」にもつながっていきます。

戦略性の高さ

単に敵を撃ち落とすだけでなく、エネルギーをどのタイミングで消費し、どの場面で回避を優先するかといった戦略性も重要でした。特に固定砲台型の敵や連射してくる敵に対しては、無理に攻撃せずエネルギーの損失を抑える戦術も必要でした。プレイヤーは「攻めるか守るか」を常に考えさせられるため、アクション性と同時に戦略性を楽しめたのです。

音響がもたらす没入感

追加基板に搭載されたCSGチップによる独特のサウンドは、オズマウォーズの魅力を強調しました。敵の登場時に響く重厚な効果音や、進撃音のリズムは、プレイヤーの緊張感を高めるだけでなく、ゲーム世界そのものを生き生きと感じさせました。当時のゲームは視覚的にはシンプルでしたが、音響の工夫によってプレイヤーを没入させる力を持っていたのです。

コミュニティでの盛り上がり

『オズマウォーズ』は「いかに長時間プレイできるか」「どこまで進めるか」を競う対象として、ゲームセンターの常連客たちを熱中させました。攻略法を仲間内で共有したり、裏技やバグ情報を話題にしたりすることで、コミュニティ内での交流が深まっていきました。ゲームそのものの魅力に加え、「情報を交換する楽しさ」も含めて、オズマウォーズは当時のゲーマー文化を育んだ作品でした。

未来を予感させる要素

本作に盛り込まれた「エネルギー制」「多彩な敵」「ボス戦」「補給演出」といった要素は、1980年代以降のアーケードシューティングに広く受け継がれました。後の『ゼビウス』や『グラディウス』など、名作と呼ばれる作品群に先駆けて、すでにその萌芽が見られたのです。オズマウォーズを遊んだプレイヤーは、当時はまだ気づかなかったかもしれませんが、後に振り返ると「時代を先取りしていた」と評価される所以がここにあります。

■■■■ ゲームの攻略など

序盤の立ち回り ― エネルギーを温存する工夫

『オズマウォーズ』の攻略を考える上で、まず重要なのは序盤の立ち回りです。ゲーム開始時に与えられるエネルギーは15,000ユニットと数字的には多く見えますが、敵弾を受けたり時間が経過するだけでどんどん減少していきます。序盤で無駄にエネルギーを失うと、後半で補給を受けても追いつかなくなる場合があります。そのため序盤では「攻撃よりも回避を優先する」ことがポイントになります。特に固定砲台型の敵は無理に倒さず、弾幕を避ける練習と割り切ることで被害を最小限に抑えることができます。

敵の挙動を見極める ― パターン把握の重要性

オズマウォーズに登場する敵は種類が多く、挙動もそれぞれ異なります。攻略の鍵は「敵がどう動くか」を理解することにあります。例えば、分裂するタイプの敵は撃ち落とす位置を工夫しなければ数を増やしてしまい、結果的に被弾リスクが高まります。また、点滅して消える敵は攻撃を焦らず、出現タイミングを見計らって狙うのがセオリーです。このように、プレイヤーは敵のパターンを学習し、対処法を確立していくことが求められました。

エネルギー補給のタイミング

補給シーンはオズマウォーズの大きな特徴であり、攻略において最重要要素でもあります。宇宙船が画面中央に来るタイミングで自機を合わせなければ、補給を最大限に受けられません。少しでも位置がずれると、ビームは発射されるもののエネルギーは増えず、結果的に損をしてしまいます。この「わずかな位置調整」が攻略の分かれ道でした。熟練プレイヤーは、宇宙船登場の効果音が鳴った瞬間に自機を調整し、確実にエネルギーを満タン近くまで補給していました。

中盤の課題 ― 敵の弾幕をどう突破するか

ゲームが進むと、敵の弾幕が激しくなり、単純に避けるだけでは対応しきれない場面が増えてきます。この時に重要なのは「敵の配置を整理する」ことです。例えば、画面下部に固定して弾を連射する敵は、放置すれば弾幕が厚くなって回避困難になります。こうした敵を優先的に撃破してスペースを作ることが、突破の鍵となります。

ボス戦の攻略法 ― METEOとUFO

ラウンドの最後には「METEO(彗星)」が登場し、続いてUFO型のボスが現れます。METEO自体は攻撃してこないため、ここで確実に得点を稼ぎ、心を落ち着けておくのがコツです。その後に登場するUFOは、通常弾と誘導弾を組み合わせて攻撃してきます。攻略の基本は「大きな移動を避け、細かく左右に動く」ことです。誘導弾は大きく移動すると狙われやすいため、逆に細かいステップで避ける方が被弾を減らせます。熟練者は、敵の誘導弾を「ギリギリでかわす」テクニックを駆使し、少ないエネルギー消費でボスを撃破しました。

長期戦を意識した立ち回り

オズマウォーズは、上手いプレイヤーなら1時間以上もプレイできる設計でした。長期戦を意識する場合、ポイントは「敵を全滅させるより、生存を優先する」ことです。すべての敵を倒そうとするとエネルギー消費が増え、被弾リスクも高まります。逆に、危険な敵を倒して通路を確保し、残りは回避するだけで十分という考え方も重要でした。この柔軟な戦術が、長時間プレイを可能にしました。

裏技と小ネタ

攻略の中には裏技的な要素も存在しました。ゲーム開始時に射撃ボタンを連打すると、宇宙船にビームを撃ち込める小ネタはその代表例です。弾はすり抜けてしまうものの、この「無駄撃ち」はプレイヤーにとって秘密の遊びとして楽しまれました。また、稀にボスUFOが画面に残り続けるバグも知られており、これを目撃したプレイヤーは「レア現象を見た」と盛り上がりました。こうした小ネタの存在も、攻略の一部として話題になっていたのです。

初心者と上級者の違い

初心者は序盤でエネルギーを消費しすぎてしまい、すぐにゲームオーバーになりがちでした。上級者は敵のパターンを把握し、エネルギーを消費しない立ち回りを徹底しました。この違いは「どれだけ補給を活かせるか」に直結していました。結果として、ゲームセンターでは「オズマウォーズを長く遊べる=腕がある」という評価が生まれ、プレイヤー同士の腕比べが盛り上がったのです。

まとめ ― 攻略の本質

『オズマウォーズ』の攻略の本質は、エネルギー制という独自システムを理解し、長期的な視点で立ち回ることにあります。敵の多彩な挙動を読み取り、無駄な消耗を避け、補給を最大限に活かす。このサイクルを繰り返すことで、プレイヤーはより深いステージに挑戦できるようになりました。単なる反射神経だけでなく、戦術や判断力を求められる点が、本作を奥深いシューティングゲームに押し上げていたのです。

■■■■ 感想や評判

当時のプレイヤーが感じた驚き

1979年当時、『オズマウォーズ』を初めてプレイした人々の多くは、そのシステムや演出に驚きを覚えました。特に「残機制ではなくエネルギー制」という点は斬新で、ゲームオーバーになる条件が従来作と全く異なっていたため、初見プレイヤーは戸惑いつつも新鮮な体験を楽しみました。「敵に当たってもすぐに死なない」「エネルギーの残量で寿命が決まる」という仕組みは、まるでRPG的な体験をシューティングに持ち込んだように感じられたのです。

長時間プレイへの賛否両論

エネルギーを効率よく管理できるプレイヤーは長時間遊ぶことができました。これは上級者にとって「挑戦しがいがある」と好意的に受け止められる一方、ゲームセンターの運営者や初心者プレイヤーにとっては必ずしも歓迎されませんでした。長時間占有する熟練者の存在は、待っている他のプレイヤーにとって不満の種となることもあったのです。このため「腕がある者だけが楽しめるゲーム」という評価と「誰でも平等に楽しめるわけではない」という評価が同時に存在しました。

雑誌や専門誌での取り上げられ方

当時のゲーム雑誌や業界紙においても、『オズマウォーズ』は「インベーダー模倣作の中でも独自性を持つタイトル」として取り上げられました。単なるコピー品ではなく、ゲームデザインに新しい試みを加えていた点が高く評価されたのです。特に、敵キャラクターの多彩さや演出面での工夫は「次世代のシューティングの可能性を感じさせる」と評されました。

ゲームセンターでの人気ぶり

ゲームセンターでは、常連プレイヤーの間で「どこまで進めるか」「どれだけエネルギーを蓄えられるか」を競う文化が生まれました。プレイヤー同士が背後に集まり、長時間プレイする上級者の腕前を見て学ぶという光景も珍しくありませんでした。まるでスポーツ観戦のようにプレイを見る楽しみがあり、それがさらなる人気につながったのです。

批判的な意見も存在

一方で、批判的な意見もありました。特に「宇宙船からの補給の位置合わせがシビアすぎる」という指摘は多く、補給に失敗すると一気にゲーム展開が苦しくなるため、初心者には不親切だと感じられることもありました。また、敵キャラクターの種類が多い分、攻撃パターンを覚えるまでに時間がかかり、「難しすぎる」と感じるプレイヤーもいました。

子供たちの心をつかんだ演出

『オズマウォーズ』に登場する宇宙船や、多彩なオズマのデザインは、当時の子供たちにとって非常に魅力的でした。特に宇宙戦艦ヤマトを思わせる補給船は「かっこいい」「味方が助けに来てくれる感じがする」と高い人気を集めました。こうした演出が「ただのシューティング」以上の存在感を与え、ゲーム体験を豊かにしていたのです。

熟練者の誇りとステータス

長時間プレイできるほどの腕前を持ったプレイヤーは、ゲームセンターで一目置かれる存在になりました。「オズマウォーズで一時間遊べるやつはすごい」という評価は、当時の子供たちにとってステータスであり、友人との話題にもなりました。ゲームが単なる娯楽を超えて「腕前を競う舞台」となったことが、評判を高める一因となったのです。

後世からの評価

現代のレトロゲーム愛好者から見ても、『オズマウォーズ』は単なる模倣作にとどまらない意欲的な作品と評価されています。エネルギー制の採用、多彩な敵、ボス戦の導入などは、後のアーケードシューティングの先駆けとされています。そのため「SNKの歴史を語る上で外せない最初期の作品」として再評価され、レトロゲームファンの間では語り草となっています。

独特なサウンドへの感想

追加基板によって鳴らされた「進撃音」や重厚な効果音も、プレイヤーの記憶に強く刻まれました。「インベーダーのピコピコ音に比べて迫力があった」「ゲームセンターのフロアで一番目立つ音だった」といった感想が残されています。このサウンド体験もまた、『オズマウォーズ』の評判を高める要素でした。

まとめ ― 賛否を含めた総合的な評価

『オズマウォーズ』は、当時のプレイヤーや業界に大きなインパクトを与えた作品でした。賛否両論が存在しつつも、「新しい挑戦をしたタイトル」として高く評価されています。単に遊んで楽しいだけでなく、「ゲームの未来を感じさせる作品」であったことが、今なお語り継がれる理由といえるでしょう。

■■■■ 良かったところ

独自のエネルギー制による新鮮な体験

『オズマウォーズ』が高く評価された最大の理由の一つは、当時のアーケードゲームとしては珍しかった「エネルギー制」の導入です。残機制ではなく、時間経過や被弾によって減少するエネルギーを管理しながらプレイするという仕組みは、プレイヤーに新しい緊張感をもたらしました。「一度のミスで即ゲームオーバーではない」という安心感と同時に、「気を抜くとエネルギーがじわじわ減っていく」という焦燥感のバランスが絶妙でした。これによりプレイヤーは従来の「短期決戦型の遊び」から解放され、長期的な戦略を練ることができたのです。

宇宙船の補給演出が生む没入感

ゲームの節目に登場する宇宙船によるエネルギー補給は、プレイヤーにとってご褒美のような存在でした。サイレンのような効果音とともに画面右上から現れる宇宙船は、まるで仲間が救援に駆けつけてくれるかのような安心感を演出していました。エネルギーが補給される瞬間は「まだ戦える」という希望を与え、プレイヤーの集中力を回復させる役割も果たしていました。この演出はただのシステム以上に、ゲーム全体の雰囲気を盛り上げる重要な要素だったのです。

多彩な敵キャラクターの存在

オズマウォーズでは、敵の種類が非常に豊富で、それぞれが独特の挙動を持っていました。分裂する敵、点滅して弾が当たらない敵、画面下部に固定されて弾を撃ち続ける敵など、攻略の幅を広げる仕組みが数多く導入されていました。これによりプレイヤーは単調な繰り返しを感じることなく、次々と現れる新しい課題に挑戦できたのです。1979年という早い時期に「敵の多様性」を取り入れた点は、後世のシューティングゲームに大きな影響を与えたといえるでしょう。

ボス戦という構造の導入

ラウンドの最後に登場するUFO型のボスは、当時としては珍しい「締めの存在」でした。彗星(METEO)を突破した後に現れるこの巨大UFOは、通常弾と誘導弾を駆使してプレイヤーを苦しめました。ボスを倒すことでステージが一区切りつく構造は、後の多くのシューティング作品で定番となる形式の先駆けです。プレイヤーにとっては「この難関を突破すれば補給がある」という達成感が大きく、モチベーションを高める要因となりました。

音響の迫力と独自性

SN76477チップを搭載した追加基板による効果音は、当時のゲームセンターでも一際存在感を放っていました。特に「進撃音」と呼ばれる特徴的な効果音は、敵の迫り来る緊張感を視覚だけでなく聴覚からもプレイヤーに伝えました。「ゲームの音を聞くだけで、あの緊張感を思い出す」という証言も残っており、音響面での独自性は高く評価されています。これは単なるインベーダークローンを超える大きな武器でした。

緊張と安堵のリズムが生む中毒性

プレイ中は絶え間なく敵の攻撃にさらされ、常にエネルギー残量を意識しながら戦わなければなりません。この緊張感はプレイヤーに大きなストレスを与える一方、補給シーンでの安堵感は何にも代えがたいものでした。この「緊張と緩和」の繰り返しこそが中毒性を生み出し、つい「もう一度」とコインを投入したくなる心理につながったのです。

長時間プレイを可能にしたバランス

熟練したプレイヤーは、エネルギーを巧みに管理し、補給を確実にこなすことで長時間プレイが可能になりました。この「実力がダイレクトにプレイ時間に反映される」仕組みは、当時のゲーマーにとって大きな魅力でした。特に「何分遊べるか」を仲間内で競う文化が生まれ、ゲームセンターでは「オズマウォーズで一時間持たせる人はすごい」と尊敬を集めるようになったのです。

アニメ文化との親和性

宇宙船のデザインが『宇宙戦艦ヤマト』に似ていたことも、当時のプレイヤーに強い印象を残しました。1970年代後半から1980年代にかけてSFアニメが人気を博しており、ゲームとアニメ文化が結びついたことでプレイヤーはさらに熱中しました。「ヤマトっぽい船が出てきて補給してくれる」というだけで、子供たちの心を掴むのに十分だったのです。

コミュニティを盛り上げた存在

『オズマウォーズ』は、プレイヤー同士の会話のネタにもなりました。「補給を失敗するとどうなるか」「ボス戦をどう突破するか」「裏技を知っているか」など、攻略情報の交換は友人や常連客の間で盛り上がりました。このように、ただ遊ぶだけでなく、情報を共有する楽しみを提供した点も本作の良さとして語り継がれています。

総合的な評価

こうした要素が積み重なり、『オズマウォーズ』は当時のゲーマーにとって特別な存在となりました。単なるコピーに終わらず、独自のアイデアを次々と盛り込んだことで、「新しい遊びを提示する意欲作」として強く印象に残ったのです。今日に至るまで、レトロゲームファンの間で語り草になっているのは、この「良かったところ」が非常に多かったからにほかなりません。

■■■■ 悪かったところ

初心者には厳しすぎる難易度

『オズマウォーズ』は熟練者にとって挑戦しがいのある作品でしたが、その一方で初心者にとっては非常に厳しい設計でした。敵の攻撃パターンが多彩で、出現タイミングや動きを覚えないと突破が難しいステージが多かったのです。さらに、補給の位置合わせを少しでも失敗するとエネルギーが補充されず、あっという間にジリ貧になってしまいます。結果として「初めて遊んだときにすぐゲームオーバーになった」という体験が多く、敷居の高さが敬遠される一因となりました。

補給システムのシビアさ

本作最大の特徴である補給システムも、プレイヤーによっては「不親切」と感じられました。宇宙船がビームを放つ位置に自機をきっちり合わせなければ補給が成立せず、少しでもズレると無駄になってしまうのです。補給の失敗が続くと、次のステージで即ゲームオーバーになりかねず、救済要素であるはずの補給が逆にストレス要因になることがありました。初心者にとっては「補給のチャンスを活かせない=失敗の連鎖」という図式が強く印象に残ったといえます。

長時間プレイによる弊害

熟練者が長時間遊べる一方で、それはゲームセンターの運営者にとって悩みの種でもありました。ワンコインで数十分から1時間以上プレイされてしまうと回転率が下がり、他の客が待たされる事態になります。そのため、一部の店舗では「オズマウォーズは人気だが儲からない」という声もありました。ゲームセンターというビジネスモデルからすると、この長時間プレイ可能なバランスは必ずしも良い点ではなく、結果的に設置台数が少なくなる要因にもなったのです。

グラフィック面での地味さ

1979年の作品としては敵キャラクターの種類は豊富でしたが、ドット絵自体の表現力には限界がありました。『スペースインベーダー』の派生作品として比較されたとき、パッと見で「似たようなゲーム」と思われてしまうことも多かったのです。また、画面全体の色使いや背景の演出はまだ単調で、ビジュアル的に派手さを求めるプレイヤーには物足りなく映った可能性があります。特に1980年代初頭にはカラー演出が進化していったため、後発作品と比べるとやや見劣りしてしまいました。

操作性の独特さ

エネルギー制と補給システムを活かすために、プレイヤーは細かい位置調整を強いられました。これが独特の操作感を生んだ一方で、「シビアすぎる」「ストレスを感じる」という意見も存在しました。インベーダー型ゲームに慣れていたプレイヤーは、同じように撃って避ける感覚で遊ぶと補給に失敗しやすく、結果として「操作性が悪い」と感じてしまったのです。

敵の攻撃が理不尽に感じられる場面

分裂する敵や固定砲台型の敵は、慣れていないと避けきれず連続で被弾してしまうことが多々ありました。特に画面下部で弾を撃ち続ける敵は、避けるスペースが狭まり「理不尽だ」と感じるプレイヤーも少なくありませんでした。当時のゲームは「難しい=やりごたえがある」という評価軸が一般的でしたが、一部のプレイヤーにとっては挫折感を与えるだけになってしまいました。

裏技やバグの扱い

開始直後の射撃で宇宙船に弾を撃ち込める裏技や、ボスが残骸のように画面に残り続けるバグなどは、一部のプレイヤーにとって面白い小ネタでしたが、逆に「作り込みが甘い」と批判する声もありました。特にバグに遭遇した際、補給の効果音が不自然に変化することがあり、没入感を削がれるという感想もあったのです。これらは時代的に仕方のない部分ですが、完成度を重視する層からはマイナス評価につながった面もありました。

コピー作品のイメージが強すぎた

『オズマウォーズ』は確かに独自の要素を多数盛り込んでいましたが、ベースが『スペースインベーダー』である以上、どうしても「インベーダーの二番煎じ」と見られがちでした。筐体やインストラクションカードがタイトー製と酷似していたこともあり、「単なる模倣では?」という先入観を持たれることが多かったのです。この「オリジナル性が伝わりにくい」という点は、本作の魅力が十分に評価されなかった理由の一つでした。

ゲームバランスの不安定さ

エネルギー制という画期的なシステムは、裏を返せばバランス調整が難しいという弱点も抱えていました。補給をきちんとこなせれば長時間遊べますが、一度失敗すると急激にゲームオーバーに近づいてしまいます。つまり「成功すれば無限に近い」「失敗すれば即終了」という極端なバランスで、初心者と上級者の格差を広げる結果となりました。この不安定さが、幅広い層に受け入れられる妨げになったのです。

まとめ ― 改善の余地を残した名作

『オズマウォーズ』は間違いなく意欲的な作品でしたが、その独自性ゆえにプレイヤーを選ぶゲームでもありました。難易度の高さ、補給のシビアさ、コピー作品のイメージ、長時間プレイの弊害など、批判的に語られる要素も少なくありません。しかし、こうした「悪かったところ」は同時に改良の余地を示しており、後のシューティングゲームが進化するための課題となったのです。言い換えれば、『オズマウォーズ』は「完成度の高いコピー」ではなく「未完成ながらも未来を切り開いた実験作」として評価できるでしょう。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

プレイヤーを支える存在 ― 自機「ビーム砲」

多くのプレイヤーにとって最も愛着が湧いたキャラクターは、やはり自機である「ビーム砲」でした。シンプルなデザインながらも、宇宙を戦い抜く唯一の頼れる存在として画面中央に居続けるその姿は、プレイヤーの分身そのものです。エネルギー制という特殊なシステムの中で、自機はただ撃って避けるだけでなく「生き残る」という使命を背負っており、操作する指先に自然と感情移入させられました。特に補給船からビームを受けて再び力を得る瞬間、自機に対して「よく頑張った」「まだ戦えるぞ」と心の中で声をかけたプレイヤーも多かったのではないでしょうか。

圧倒的な存在感 ― 敵キャラクター「オズマ」

本作のタイトルにもなっている「オズマ」は、プレイヤーにとって強烈な印象を残しました。種類ごとにデザインや動きが異なり、顔のように見えるもの、丸い物体、突起を持つ不思議なフォルムなど、どこか不気味でユーモラスな姿をしています。単調なインベーダーの敵とは違い、「次はどんなオズマが出てくるのだろう」という期待感を抱かせてくれるのが特徴でした。中でも分裂して数を増やすオズマは、恐怖と驚きが入り混じった存在として記憶され、「最も印象的だった」と答えるプレイヤーも多くいました。

仲間のような存在 ― 宇宙船(補給船)

敵キャラクターではありませんが、プレイヤーから非常に好かれたのが宇宙船(補給船)です。『宇宙戦艦ヤマト』を連想させるデザインと荘厳な登場演出は、まるで味方が助けに来てくれるかのような安心感を与えてくれました。特にエネルギーが尽きかけたときに登場する補給船は「救世主」とも呼べる存在で、ゲームの象徴的なキャラクターの一つと言えます。「敵を倒すだけのゲームではなく、支えてくれる存在がいる」という点は、当時のプレイヤーの心を強く掴みました。

雑魚でありながら愛された「UFO」

本作の雑魚キャラクターの中で最も人気があったのは、やはり「UFO」でした。撃ち落とすと100~500点という得点の幅があり、運要素も絡むためプレイヤーをワクワクさせました。効果音も特徴的で、画面に出現するとフロア全体の雰囲気を一変させる存在感を放っていました。単純ながらも「倒したい」という欲求を掻き立てるキャラクターであり、インベーダーの「UFO」に慣れていたプレイヤーにとっても親しみやすい存在でした。

忘れられがちな「METEO」

オズマウォーズの中ではやや地味な存在ながら、プレイヤーの記憶に残っているのが「METEO(彗星)」です。横一列で転がるように出現し、攻撃はしてこないため一見安全ですが、倒さなければ次のボス戦へ進めないため、避けられない存在でした。ネーミングが当時公開されたSF映画『メテオ』から取られていたこともあり、映画ファンの間では「ゲームと映画がリンクしている」と話題になりました。特別な人気があるわけではありませんが、地味ながらゲームの流れを支える「縁の下の力持ち」として愛されたキャラクターです。

恐怖と達成感を与えたボスUFO

ゲームのクライマックスで登場するボスUFOは、多くのプレイヤーに「強敵」として刻まれています。通常弾と誘導弾を大量にばら撒きながら左右に動き回る姿は、当時のアーケードゲームとしては異例の迫力がありました。初めて対峙したときは「勝てるわけがない」と圧倒されるものの、試行錯誤の末に撃破した瞬間の達成感は格別でした。まさに「恐怖と快感を同時に与える存在」として、ボスUFOはプレイヤーの心に強烈な印象を残したのです。

キャラクターデザインの多様性がもたらす魅力

『オズマウォーズ』のキャラクターたちは、一見シンプルなドット絵でありながら、それぞれに異なる個性を持っていました。この多様性こそがプレイヤーにとっての楽しみであり、「敵キャラクターを眺めること自体が面白い」という声もありました。ドットの限界を逆手に取り、想像力をかき立てるデザインが、プレイヤーの間で「お気に入りキャラ」を生み出す土壌となったのです。

人気キャラクターランキング的な盛り上がり

当時のゲーセン仲間の会話の中では、「どの敵が一番好きか」「どのキャラが一番厄介か」といった話題で盛り上がることがよくありました。ある人は「分裂するオズマが一番印象的」と語り、別の人は「やっぱり宇宙船が好きだな」と答える。そうした会話自体がコミュニティを形成し、ゲームを単なる遊び以上の存在に押し上げました。

まとめ ― キャラクターの存在感

『オズマウォーズ』は、システム面の独自性だけでなく、登場キャラクターの個性によっても記憶に残る作品でした。プレイヤーはそれぞれ「お気に入り」を見つけ、自機や補給船に愛着を持ち、敵キャラとの戦いを楽しんでいました。キャラクターたちの存在感がゲーム体験を豊かにし、40年以上経った今でも語り継がれる理由の一つとなっているのです。

[game-7]

■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

当時のプレイ料金

1979年当時のアーケードゲームの標準的なプレイ料金は1プレイ100円でした。『オズマウォーズ』も例外ではなく、インベーダーブームによって全国に広まった「100円で数分遊べる娯楽」という文化をそのまま踏襲しています。ただし本作はエネルギー制を採用しており、熟練者であれば100円で数十分、場合によっては1時間以上も遊べる設計でした。これがプレイヤーにとっては「お得感」として受け止められた一方、ゲームセンターの運営者にとっては「回転率の悪さ」という課題を生むことになりました。料金の安さとプレイ時間の長さがせめぎ合う点は、オズマウォーズ独自の特徴といえるでしょう。

宣伝・プロモーションの工夫

『オズマウォーズ』は、タイトーの『スペースインベーダー』と筐体やインストラクションカードのデザインが酷似していたこともあり、外見だけを見ると「インベーダーの新作」に見えました。これは一種の戦略であり、「人気作品と同じに見える安心感」を利用しながら、中身では独自性を打ち出す方法だったといえます。当時のゲーセンでは大々的な広告キャンペーンよりも「設置した瞬間に話題になるかどうか」が重視されており、その点でオズマウォーズは「遊んでみたらインベーダーと違う」という口コミが広がることで評判を獲得しました。

ゲーム雑誌での紹介記事

ゲーム専門誌や業界誌では、「インベーダークローンの中で際立つ存在」として取り上げられました。特に評価されたのは、残機制ではなくエネルギー制を採用した独自性と、多彩な敵キャラクターの存在です。記事の多くは「単なる模倣作に留まらず、次世代のシューティングを予感させる」と論じており、オズマウォーズが業界に新しい風を吹き込んだことを強調していました。一方で、初心者に厳しい難易度や補給のシビアさについても指摘があり、賛否が混ざった論調だったのも事実です。

プレイヤー間での人気度

ゲームセンターでは、オズマウォーズは「腕試しの舞台」として人気を博しました。単なる得点稼ぎだけでなく、「どれだけ長く生き残れるか」「どこまで進めるか」を競う文化が自然と生まれました。熟練者の長時間プレイを後ろから見守る人々の姿は日常的で、観戦そのものが娯楽になっていました。プレイヤーの間では「オズマウォーズで1時間持たせる=一流ゲーマー」というステータスが存在し、人気は口コミでさらに広がっていきました。

ゲームセンター側から見た評価

プレイヤーからの人気は高かった一方で、運営者側からは複雑な評価を受けました。長時間遊べるゲームは「客寄せ効果」にはなるものの、回転率が悪いため売上に直結しづらかったのです。そのため「熱心な常連には人気だが、店としては採算が合わない」という声も多く、設置店舗が偏る傾向がありました。特に都市部の大型店舗では設置されることが多く、地方の小規模店舗では見かけにくいという状況が生まれました。

宣伝効果としての音響

オズマウォーズの効果音は非常に特徴的で、ゲームセンターのフロアで一際目立ちました。独特の進撃音や補給シーンのサイレン音は、プレイヤーを引き寄せる「広告」そのものでした。プレイヤーが遊んでいる様子を見なくても音だけで「あ、オズマウォーズがある」とわかるほどで、自然と注目を集める役割を果たしました。広告やポスターに頼らず、サウンドそのものが宣伝効果を持っていたのです。

口コミによる広がり

オズマウォーズの人気は、雑誌や公式広告以上に、プレイヤー同士の口コミで広がりました。「あのゲームはインベーダーと違ってエネルギー制なんだ」「補給船が出てくるんだよ」といった会話が、学校や職場で話題になり、次第に多くの人がゲームセンターに足を運ぶようになりました。情報の交換がそのまま宣伝になり、ファン同士の交流を深めるきっかけにもなったのです。

インベーダーブームとの比較

スペースインベーダーほどの社会現象にはならなかったものの、オズマウォーズは「インベーダーに次ぐ存在」として確かな地位を築きました。インベーダーが「誰でも楽しめるシンプルな遊び」だったのに対し、オズマウォーズは「長く遊び込める上級者向けの作品」として差別化されました。この立ち位置の違いが、ゲームファンの中での評価を際立たせ、「知る人ぞ知る名作」として語られることになったのです。

後世の人気と再評価

現在、オズマウォーズはレトロゲームファンの間で高い評価を受けています。当時遊んだ世代にとっては「懐かしさ」と「挑戦的だったゲームデザイン」が記憶に残っており、再び話題に上ることもしばしばです。特にSNKという大手メーカーの初期タイトルとしての歴史的価値が注目され、ゲーム史を語る上で欠かせない一作として再評価されています。

まとめ ― 静かに輝いた人気作

『オズマウォーズ』は、プレイ料金や宣伝方法で特別な工夫をしたわけではありませんでした。しかし、ゲームそのものが放つ独自の魅力が口コミや体験を通じて広まり、一定の人気を築きました。大ブームにはならずとも、熱心なプレイヤーの間では「忘れられない一作」として語り継がれ、今もなおレトロゲームの文脈で光を放っています。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【2枚セット】dreamGEAR レトロアーケード バブルボブル 用【 高機能 反射防止 スムースタッチ / 抗菌 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ..

dreamGEAR レトロアーケード ギャラガ 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護 フィ..

【2枚セット】dreamGEAR レトロアーケード バブルボブル 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液..

dreamGEAR レトロアーケード パックマン 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護 フ..

dreamGEAR レトロアーケード ギャラガ 用【 防指紋 クリア タイプ 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護..

【新品】【即納】 Victrix Pro FS 12 レバーレス アーケードコントローラー Victrix by PDP Arcade Fight Stick for PlayStation 5 PC ..

NEOGEO Mini インターナショナル ネオジオ ミニ 国際 NEO GEO Mini International アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイタ..

評価 3.67

評価 3.67