【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【発売】:タイトー

【開発】:タイトー

【発売日】:1981年

【ジャンル】:レースゲーム

■ 概要

● タイトーが生んだ新時代のレース体験

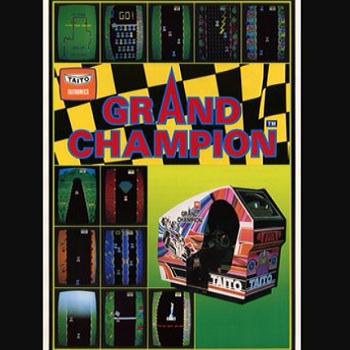

1981年、タイトーはアーケード界に新たなレース体験を提示した。その名が『グランドチャンピオン(Grand Champion)』である。すでに同社は1970年代から続く『スピードレース』シリーズで数々のレーシングタイトルを展開してきたが、本作はその系譜の集大成、いわば“80年代型ドライビングゲームの出発点”ともいえる存在であった。 登場したのはアーケードにおけるドライビング筐体が成熟し始めた時代。大型の筐体にハンドル、シフトレバー、アクセルペダルが備え付けられ、プレイヤーは実際のレーシングカーを操作するような感覚で遊ぶことができた。そのリアリティをさらに高めるため、当時としては画期的な「4チャンネルサウンドシステム」が搭載され、エンジン音や衝突音、観客のざわめきまでが立体的に響き渡った。80年代初頭にこの音響技術を取り入れたアーケードゲームは数少なく、タイトーの先進性を象徴する要素となっていた。

● “ピットイン”というシミュレーション要素の革新

『グランドチャンピオン』が他のレースゲームと一線を画したのは、ただ速さを競うだけでなく、「車のコンディション」という概念を導入した点である。プレイヤーのマシンは他車との接触やクラッシュによってダメージを負い、そのまま走り続けるとスピードが著しく低下する。一定のタイミングで「PIT IN」の表示が出ると、コース左側にピットエリアが現れ、そこで修理を行うことができた。 しかし、このピットエリアは常に出現するわけではない。トンネルや蛇行区間では現れず、一定の直線路でしか出現しない仕様である。つまり、プレイヤーはコース構造を把握し、どのタイミングでピットに入るべきかを判断する必要があった。この要素が加わったことで、単なるスピード勝負ではなく「戦略的なレース運び」が求められるようになった。ピットイン中は貴重なタイムを消費するため、順位を落とすリスクとマシン状態の回復を天秤にかける駆け引きが生まれたのだ。

● 操作系統と筐体構造

本作の筐体は、当時のプレイヤーにとってまさに“疑似ドライビングマシン”と呼べる構造だった。ハンドルでステアリング操作を行い、右足でアクセルペダルを踏み込み、シフトレバーで速度を2段階に切り替える。画面は上空からの視点で描かれており、プレイヤーのマシンは画面下部から上方へ進む形式を取る。 シンプルな見下ろし型視点ながら、滑らかなスクロールと精緻な道路描写が施され、スピード感を存分に感じられた。画面右側には電光掲示板風のスコア表示があり、順位や残りタイム、ステージ情報などがリアルタイムに変化した。こうしたインターフェースは後の『ポールポジション』(ナムコ)など、他社のレーシングゲームにも影響を与えたとされている。

● レースの基本ルールとステージ構成

プレイヤーは制限時間内にコースを走り抜け、6位以内に入ることで次のステージへ進出できる。7位以下、もしくはタイムがゼロになると即ゲームオーバーだ。ステージごとに難易度は上昇し、コーナーが増え、障害物や交通量が増えていく。とくにトンネルエリアは視界が暗く、他車との接触を避けるのが難しい。 レース終了時には順位に応じてボーナススコアが加算され、1位で2000点、2位で1000点、3位で500点が与えられた。スコアの積み重ねがそのままプレイヤーの腕前の証明となり、アーケードのランキングボードに名前を残すことがステータスでもあった。

● サウンドと演出面の完成度

4チャンネルによるサウンドは、単なるBGMではなく臨場感を演出する装置として機能していた。エンジン音はギアチェンジと連動し、回転数に応じて音程が変化する。クラッシュ時の爆音、ピットイン時のメカニカルな効果音、さらにはレーススタート時のカウントダウン音までが精密に設計されており、当時のプレイヤーに強烈な印象を残した。 また、ゲーム開始時に流れる短いジングルも記憶に残る要素で、タイトーらしいサウンドセンスを感じさせる。これは単なるゲームのBGMというよりも、“レースイベントの開幕演出”に近いもので、のちの同社作品『トップスピード』や『コンチネンタルサーカス』などにも受け継がれていく。

● 技術的挑戦と80年代初頭の背景

1981年という時期は、アーケードゲームがモノクロや単色から本格的なカラー化へと移行していた頃であり、スクロール技術もまだ発展途上だった。その中で『グランドチャンピオン』は、なめらかなコーススクロールと高解像度スプライトを実現しており、技術的にも注目された。 タイトーはこの頃、『スペースインベーダー』以降のヒットを支えた収益で、よりハードウェア指向の開発を進めていた。本作はその成果の一つであり、単に“スピードレースの後継”ではなく、アーケード機能を最大限に活かしたドライビング体験の実験作でもあった。

● 社会的な位置づけと人気

登場当時、『グランドチャンピオン』はゲームセンターにおける“ハイエンド筐体”として設置されることが多く、料金設定も1プレイ100円(地方によっては200円)とやや高額であった。それでも、実際のハンドルとペダルを操作できる体験は強烈な魅力を放ち、多くのプレイヤーが列をなした。 また、ゲーム雑誌や専門誌では「リアリティを追求した初の本格レースゲーム」として取り上げられ、当時の若年層だけでなく、自動車に興味を持つ大人層にも訴求した点が特筆される。1980年代初頭、家庭用ゲームではまだドライブ体験を再現することが難しかったため、アーケードならではの“擬似運転感覚”を味わえる本作は、まさに先駆的存在だった。

● 後世への影響

『グランドチャンピオン』の要素は、のちに登場する多数のレースゲームに受け継がれていく。ピットインシステムやダメージ概念は、セガの『モナコGP』やナムコの『ポールポジション』、さらには後年の『アウトラン』などへと進化的に影響を与えた。 また、スコアアタック型のレースゲームという概念を確立した点でも重要で、単なる順位争いだけでなく「得点競争」の楽しさを取り入れたことは、アーケード文化の根幹に関わる革新だったといえる。

● 総括:80年代レース文化の礎を築いた存在

『グランドチャンピオン』は単なるレースゲームではなく、“スピードと戦略の融合”をテーマにした初期の本格シミュレーターである。プレイヤーの操作技術、判断力、冷静さが求められ、アーケードの中で最も緊張感のある体験を生み出した。 タイトーがこの作品で培った技術と発想は、後のレースゲームの礎を築き、同社が「体感ゲーム時代」の幕開けを告げる存在であったことを示している。今なお多くのレトロゲーマーが“あのハンドルの重みとエンジン音”を記憶しており、『グランドチャンピオン』という名は、1980年代初期のアーケード文化を語るうえで欠かすことのできない存在である。

■■■■ ゲームの魅力とは?

● 体感型レースの原点にして頂点

『グランドチャンピオン』が登場した1981年という時代は、まだ「体感ゲーム」という言葉が一般的でなかった。プレイヤーが自らの身体感覚で操作し、スピードや衝撃を感じ取るような作品はほんの一握りであり、多くのレースゲームは単にスコアを競うだけのミニマルな設計に留まっていた。 しかし『グランドチャンピオン』は、その枠を打ち破った。実際の車を運転しているかのような操作感と、走行中の“緊張感の持続”という新しい感覚をプレイヤーに与えたのだ。ハンドルを切ると筐体全体にわずかに振動が伝わり、ペダルを踏み込むごとにエンジン音が高鳴る。視覚・聴覚・触覚が一体となるその没入感こそが、当時の若者たちを魅了した最大の理由である。

● 「ピットイン」システムによるリアルな戦略性

この作品の最大の魅力は、なんといっても“ピットイン”という概念の導入だろう。クラッシュや接触でマシンが損傷し、スピードが落ちていく中で、どのタイミングで修理を行うかという判断がプレイヤーに迫られる。この駆け引きこそが『グランドチャンピオン』を単なる反射神経ゲームではなく、戦略性の高いレースシミュレーターへと昇華させた。 プレイヤーは、目前のコーナーをどう抜けるかだけでなく、“次のピットまであと何秒か”を常に意識しなければならない。もしトンネル区間や蛇行ルートでダメージを受ければ、ピットが現れるまで耐え続ける必要がある。その緊張感が、リアルなレース体験を見事に再現していた。

● スピードと精密操作の両立

『グランドチャンピオン』は、単に速く走れば勝てるわけではない。スピードと安定性のバランスをとることが、上位入賞への鍵となる。特に中盤以降のステージでは、わずかなハンドル操作の遅れが大クラッシュにつながり、ピットインを余儀なくされる。 それゆえにプレイヤーは、アクセルの踏み込み加減やハンドルの切り返し角度を慎重に調整しながら走行する必要があった。この“緊張と集中の持続”が、本作を中毒的に面白くしていた要素の一つだ。わずかな操作ミスが命取りになるからこそ、うまく完走できたときの達成感は格別だった。

● サウンドと演出が生む没入感

タイトーのサウンド設計力は1980年代初頭から定評があったが、『グランドチャンピオン』においてはその真価が存分に発揮されている。4チャンネル構成による立体的なエンジン音、ギアチェンジ時のピッチ変化、クラッシュ音の迫力は、当時のアーケードホールで際立っていた。 とくにピットイン時の修理音や、コース復帰時のエンジン始動音は、リアルさを極限まで追求した演出であり、プレイヤーをまるでレース現場にいるかのような気分にさせた。 当時のゲーマーの中には「ピット音を聞くだけで緊張した」と語る者も多く、音響面がゲーム体験そのものを支配していたことがわかる。

● ゲームセンターを支配した“実車感覚”

アーケードの床に並ぶ筐体の中で、『グランドチャンピオン』はひときわ異彩を放っていた。大型の筐体、リアルなハンドル、ペダルという構成は、当時のゲームセンターにとって“特別な存在”であった。多くのプレイヤーが順番待ちの列をなし、実際のドライバーのようにプレイする光景が見られたという。 タイトーはこの体験を「本物の運転に最も近いゲーム」として宣伝し、そのコピーが功を奏した。子どもたちは憧れの運転体験を、免許がなくても味わえるという点に惹かれ、大人は本格的な操作感に魅了された。世代を超えた人気を得たことが、本作の強みのひとつである。

● リスクと報酬の緊張構造

本作の面白さは、リスクと報酬の設計にもある。1位を狙えばより高いスコアを獲得できるが、速度を上げれば事故のリスクも高まる。逆に安全運転を選べば、完走は容易だがスコアが伸びない。この微妙なバランスがプレイヤーの心理を刺激し、何度も挑戦したくなる中毒性を生んだ。 さらに、ピットを無視して走り続けるという“危険な賭け”を行うプレイヤーも多かった。損傷したマシンで最後まで走り切れるかというギリギリの戦いは、まさにアーケードならではのスリルだった。

● ビジュアルとスピード感の両立

『グランドチャンピオン』のグラフィックは、当時の技術水準を超えた完成度を誇っていた。上空視点でありながら、道路の立体感や奥行き表現が巧みに描かれ、まるで自分が流れるアスファルトを滑走しているかのような感覚を味わえた。 スクロールの滑らかさは他社作品を凌駕しており、特にトンネル内での暗転効果や車のライト表現などは、当時のプレイヤーに強い印象を残した。これらの演出は後年の3Dレースゲームの礎を築いたといっても過言ではない。

● 競技としての緊張感と成長性

本作はただの娯楽ではなく、競技性の高いゲームでもあった。スコアランキングが筐体横の電光掲示板に表示され、上位に名前を刻むことはゲーマーの誇りだった。 プレイを重ねるたびに操作技術が上達していく実感があり、「昨日よりも速く走れた」「より長く完走できた」という積み重ねがモチベーションにつながる。難易度は高いが理不尽ではなく、練習によって確実に上達を感じられる絶妙なバランス設計だった。

● 80年代初期の空気を感じさせるデザイン

筐体デザインも特筆すべきポイントだ。赤と黒を基調にしたボディカラー、計器盤風のメーターデザイン、ネオン調のタイトルロゴ――すべてが当時の“未来の車”をイメージさせた。 このビジュアルスタイルは、80年代特有の「ハイテクへの憧れ」を象徴しており、プレイヤーはゲームを通じて“近未来のレーサー”になったような感覚を味わえた。インテリアとしても存在感があり、ゲームセンターのシンボル的存在として親しまれた。

● 今も語り継がれる存在感

『グランドチャンピオン』は、決して派手な演出や複雑なシナリオを持たない。しかし、そのリアリティと操作感の完成度ゆえに、今なお多くのレトロゲームファンが語り継いでいる。 当時プレイした世代にとって、“ハンドルを握る感覚”や“ピットインの焦り”は、他のどんなタイトルにも代えがたい記憶である。タイトーが築き上げたその体験は、単なるゲームの枠を超え、「アーケードの文化」として残り続けている。

■■■■ ゲームの攻略など

● まずは操作を身体に覚え込ませる

『グランドチャンピオン』の攻略で最初に求められるのは、反射神経ではなく“安定操作”だ。アーケード筐体のハンドルは軽すぎず重すぎず、わずかな傾きでマシンが大きく蛇行する。特に初心者が最初につまずくのは「ハンドルの切りすぎ」である。これを防ぐためには、プレイ開始時から“手の固定位置”を決めることが重要だ。 基本はハンドルの3時と9時の位置を軽く握り、車体が左右にぶれたときも中心に戻す動作を最小限に抑える。急ハンドルを切らないことが、最終的なタイム短縮につながるのだ。タイトー製筐体の特性として、ハンドルには微妙なスプリング感があり、中心に戻る復元力を利用すると、直線走行が安定する。これを体で覚えるまで、序盤は慎重な走行を心がけよう。

● スタート直後の位置取りと加速

レース開始直後は他車が密集しており、ぶつかるリスクが高い。焦ってアクセルを踏み込むよりも、まずは中速ギアのまま車列の流れを観察しよう。敵車の挙動には一定のパターンがあり、左車線側に進路を取ると比較的接触を避けやすい。 また、スタート時にわざと速度を落として、敵車が先行した後に追い上げる“安全策”も有効だ。『グランドチャンピオン』は順位よりも完走を優先すべき設計になっており、序盤のクラッシュは致命的な時間ロスにつながる。慌てて加速しない冷静さこそ、上級者の第一歩である。

● コースパターンの把握が最大の武器

本作には明確なステージ構成が存在し、走行ルートには固定されたカーブ・トンネル・直線区間が繰り返される。プレイを重ねるうちに、どの地点でトンネルが出現するか、ピットエリアが現れるかを体で覚えておくと攻略が格段に楽になる。 特に重要なのは“ピットの出現タイミング”。前述のように、ピットはトンネル区間や蛇行区間では現れない。クラッシュした直後に「PIT IN」サインが出ても、出現するまでの距離を理解していないと、修理できずにタイムオーバーとなるケースが多い。 コース全体を頭に入れ、「次に直線が来るまであと何秒か」を予測できるようになれば、ゲームの安定度は飛躍的に上がる。

● ピットインは“早め・短め”が鉄則

多くの初心者は「できるだけ最後まで走ってからピットに入ろう」と考えるが、それは危険な判断だ。マシンの速度低下が進むと、制御不能に陥り、さらに大破してピットまでたどり着けなくなることがある。 最も効果的なのは、“小クラッシュを2~3回受けたらピットへ入る”という中間管理法である。早めに修理することでスピードの維持ができ、結果的にタイム短縮につながる。ピット作業中も時間は進行しているため、滞在時間を短く済ませることも大切だ。画面左側に現れるピットエリアの入口を見逃さず、最短で進入・退出を行うタイミング感覚を養おう。

● ギアチェンジを活用してリズムを作る

本作のギアは2段階構成。低速ギアは安定したコーナリングを実現し、高速ギアはスピード勝負に適している。上級者はこの切り替えを“呼吸”のように行う。 コーナー進入前に一瞬ギアを落とし、曲がり切った直後に再び高速へ戻す。これにより加速がスムーズになり、車体が滑るのを防ぐことができる。ギアチェンジをうまく利用すれば、実質的にタイムを数秒縮めることが可能だ。特にトンネル出口でのギアアップは効果的で、視界が開ける瞬間に一気に加速できる快感は『グランドチャンピオン』ならではの魅力でもある。

● 敵車の挙動を読むコツ

敵車(アザーカー)は一定の動きを持ちながらも、部分的にランダムな動きをする。とくに中盤以降は“フェイント的”に進路変更を行う個体が現れる。これを回避するコツは、正面衝突を避ける意識よりも「横をすり抜ける」意識を持つことだ。 車線変更を多用せず、1本のラインを維持する走り方のほうが安全である。また、敵車が画面上部から出現した瞬間の“初期位置”によって次の動きが予測できる。右寄りに出現した場合は左へ寄る傾向、中央ならそのまま直進、左寄りなら右に移動する確率が高い。こうしたAI挙動の“癖”を覚えることも、スコア上位への近道である。

● タイムマネジメントの重要性

『グランドチャンピオン』は順位だけでなく、制限時間内での走行距離とスコアによって評価される。したがって、単に無事故で完走するよりも、時間配分を意識した走りが必要になる。 具体的には、前半で多少のリスクを取って高スピードを維持し、終盤に余裕を残してピット修理を行うのが理想の流れだ。残り時間が30秒を切った状態でピットに入ると、修理完了前にタイムオーバーとなる危険があるため、最低でも残り45秒以上の状態でピットを済ませておくのが安全圏といえる。

● スコアアタックを極めるための思考法

本作のスコアシステムは、順位ボーナスのほかに走行距離や走行時間、クラッシュ回数による減点も絡む複合計算方式となっている。そのため、「速く走る」だけでなく、「安定して長く走る」こともハイスコアへの条件だ。 特に1位ボーナス(2000点)を安定して得るためには、序盤から無理にトップを狙うよりも、2~3位をキープしつつ終盤で抜くスタイルが最適だ。AI車は一定の間隔で減速するタイミングがあり、そこで一気に追い抜くと事故リスクを最小化できる。プレイヤーがこの“抜きどころ”を理解していれば、スコアは安定して上位を維持できるだろう。

● 裏技・小ネタ的要素

『グランドチャンピオン』は隠しコマンド的な裏技こそ存在しないが、プレイヤーたちの間では“非公式テクニック”がいくつも語り継がれている。その一つが「リカバリー走法」だ。これは軽いクラッシュの直後、スティックを即座に左右に振ることで、スピード低下をわずかに軽減できるというテクニックである。実際に内部的な減速フラグが短時間で解除されるため、タイムロスが数秒抑えられる効果がある。 また、ピット出口のタイミングでギアを2回連続で切り替えると、通常よりも加速が早くなる現象も確認されていた(通称“二段ギア発進”)。これらは公式には仕様とされていないが、当時の上級プレイヤーの間では常識的なテクニックとして扱われていた。

● 練習と集中力の積み重ね

最終的に、『グランドチャンピオン』の攻略は“覚えゲー”と“集中ゲー”の両立にある。コースの暗記は時間をかければ誰でもできるが、問題は常に一定の集中を維持できるかどうかだ。たった1回のミスで順位が落ち、すべての努力が水泡に帰す――その緊張感がプレイヤーを鍛える。 長時間のプレイでは、無意識にハンドルを握る力が強くなりがちだが、肩の力を抜いて操作できるかどうかが上達の分かれ目となる。上級者は1プレイごとに“呼吸のリズム”を整え、精神的に落ち着いた状態で挑むという。これは、単なるゲームテクニックではなく、実際のレーサーにも通じるメンタルコントロールであった。

● 総括:勝敗よりも“完走の美学”

『グランドチャンピオン』の攻略を語るとき、多くのプレイヤーが口を揃えて言うのは、「このゲームは勝つことより、完走することが目的だ」ということだ。常に時間と戦い、トラブルに耐え、最後まで走り抜く。その過程にこそプレイヤーのドラマがある。 タイトーが設計したこの緊張感の連続は、単なるスコアアタックではなく、“走る者の精神”を試す試練として機能していた。だからこそ、完走したときの達成感は他のどのアーケードゲームにもないほど深く、静かな満足感を残すのだ。

■■■■ 感想や評判

● 発売当初の衝撃と注目度

1981年に『グランドチャンピオン』が登場したとき、多くのゲーマーがまず驚いたのは、その“リアルな運転感覚”だった。当時のアーケードにはまだハンドル操作を本格的に取り入れたタイトルが少なく、プレイヤーがペダルを踏み、ステアリングを握って走行するという感覚はまさに画期的だった。 当時のプレイヤーからは「車に乗っているような手応えがある」「コースを走る緊張感がすごい」といった感想が寄せられた。音響の重厚さやハンドルの操作感に感動し、リピーターになる人も多かった。ゲームセンターにおいて、本作は“運転を体験できる機械”として注目を浴び、登場と同時に列を作るほどの人気を博した。

● ゲームセンター文化との親和性

1980年代初期の日本では、アーケードゲームセンターが街の娯楽空間として急速に普及していた。『グランドチャンピオン』はその中心的存在のひとつであり、ゲームセンターの奥や入口近くに鎮座する大型筐体は、まさに店舗のシンボルだった。 ゲーム雑誌『ゲーメスト』や『ベーマガ』などでも取り上げられ、「本物のレーサーになった気分が味わえる」と評されていた。特に、ピットインという現実のレースを模したシステムに感動する声が多く、「修理を待つ緊張感までリアルだ」と書かれたレビューも存在した。 子どもたちにとっては“運転免許のいらないドライビング体験”として、大人にとっては“スリルあるスピードシミュレーション”として、それぞれ異なる魅力があった。

● 操作性への評価と課題

一方で、難易度の高さに関しては賛否が分かれた。ハンドル操作が非常にシビアで、少しのズレでクラッシュしてしまうため、「上達するまでが大変」と感じる初心者も多かった。しかしそれが逆に燃える要素でもあり、「この難しさがクセになる」「一度うまく走れたときの達成感が最高」といった声も多く聞かれた。 当時のアーケードゲームはプレイヤーを試す“修行の場”でもあった。1プレイ100円という価格設定の中で、プレイヤーは集中力を研ぎ澄まし、失敗を重ねながら技術を磨いていった。『グランドチャンピオン』はまさにその典型であり、「自分の手で上達を実感できるゲーム」として高く評価された。

● 雑誌メディアでの紹介

1981年から82年にかけて、タイトーの『グランドチャンピオン』は複数の専門誌や新聞の娯楽欄で紹介された。特に注目されたのは“ピットシステム”の存在で、当時の記事には「現実のレースを忠実に再現した野心的な設計」といった表現が見られる。 また、筐体のデザインやサウンド技術についても、「タイトーらしい完成度」「スピードレースからの進化形」との賛辞が並んだ。中でも一部の評論家は、「これはアーケードレースゲームの方向性を決定づけた作品だ」とまで断言している。 一方で、「シンプルすぎて子どもには難しい」という意見もあり、よりカジュアル層に向けた発展系タイトルが後に求められていくことになる。

● 実際にプレイした人々の声

当時ゲームセンターで遊んでいたプレイヤーたちの証言をたどると、『グランドチャンピオン』は“緊張と興奮が同居するゲーム”として記憶されている。 あるプレイヤーは「ハンドルを握っていると手のひらが汗で濡れる」と語り、また別の人は「ピットインのタイミングを逃して爆発したときの絶望感が忘れられない」と述懐している。 他のレースゲームでは単にミス=ゲームオーバーだったが、『グランドチャンピオン』は“損傷しても走り続ける”ことが可能だったため、ギリギリで完走するドラマが生まれた。プレイヤー自身の判断が結果を左右する――この構造が、多くの人の心をつかんだ理由でもある。

● 海外での評価と反応

『グランドチャンピオン』は海外でも展開され、特にアメリカでは「Grand Champion」としてショッピングモールのゲームセンターに設置された。英語圏のゲーマーからも「Taito’s most realistic driving game」として好評を得ており、一部の店舗では稼働初週から収益ランキング上位を記録した。 当時の海外レビューでは、「操作は難しいが、現実的なスピード感と緊張感が素晴らしい」「ピット制度は画期的だ」と評されている。これにより、タイトーは国際的にも“技術的な挑戦を恐れない開発メーカー”として認知を高めた。後の『チェイスHQ』や『コンチネンタルサーカス』など、海外市場を意識したタイトルの土台となったのも、この作品の成功があったからだ。

● 後年のレトロゲーマーによる再評価

時代が進み、3Dポリゴンによるレースゲームが当たり前になった1990年代以降、『グランドチャンピオン』は一時期、忘れられた存在となった。しかし2000年代に入り、レトロアーケードブームが再燃すると、再び注目され始めた。 レトロゲーマーたちの間では「80年代初期にここまでリアルな演出をしていたのか」と驚きの声が上がり、当時の技術力の高さやゲームデザインの先進性が再評価された。 特にYouTubeなどでのプレイ動画の公開以降、若い世代のゲーマーも興味を持つようになり、今では「アーケードレース史を語る上で外せない名作」として認識されている。

● プレイヤー心理を掴んだ“達成感設計”

多くのレビューで共通して語られるのは、“完走時の満足感”の大きさである。難易度が高いにもかかわらず、少しずつ操作に慣れていく過程が楽しく、最終的に完走できたときの喜びは他のゲームにないほど強い。 特に当時は一度のプレイに100円という金額がかかるため、プレイヤーは真剣そのもの。何度も挑戦してコツを掴み、「ピットのタイミングを完璧に決められた」「初めて1位を取れた」といった体験は、強く記憶に残るものだった。 この“自己成長の実感”こそが、『グランドチャンピオン』が長年支持されている理由の一つである。

● 一部で語られる批判や不満

とはいえ、すべてが絶賛というわけではなかった。プレイヤーの中には「操作がシビアすぎる」「ピットが出ないとどうにもならない」「少しの接触で順位が急落する」といった不満の声もあった。 特にゲーム初心者や子どもにとっては難易度が高く、リトライを繰り返すうちに挫折する人も多かった。しかしその反面、「本気で挑戦したくなるゲーム」「慣れれば深くハマる」といった反応もあり、結果的に“挑戦の価値があるゲーム”として認知されていった。

● 総評:リアル志向時代を切り拓いた名作

総じて『グランドチャンピオン』の評判は、1980年代初期のアーケードゲームの中でも非常に高い。単なる娯楽を超え、“技術と精神の両面で挑む体感型シミュレーション”として、多くの人の記憶に刻まれた。 のちに登場する多くのレースゲーム――たとえばナムコの『ポールポジション』やセガの『アウトラン』など――も、この作品が築いた基盤を踏まえて発展していった。 タイトーが本作で提示した「走ることそのものの楽しさ」と「現実さながらの緊張感」は、今なおレーシングゲームの原点として語り継がれている。

■■■■ 良かったところ

● “本物の運転”を感じさせるリアルな操作感

『グランドチャンピオン』の最大の魅力として、まず誰もが挙げるのが「ハンドルを握った瞬間の感触」だ。単にボタンやレバーで操作するのではなく、実際の車と同じようにハンドルを回し、ペダルを踏み込み、ギアを切り替える。その操作ひとつひとつがプレイヤーの体とリンクし、あたかも本当に運転しているかのような錯覚を生む。 特にアクセルペダルの踏み込み量による加速の変化や、ギアチェンジ時のエンジン音の変化が絶妙で、1981年という時代においてこれほどの没入感を味わえるゲームは稀だった。操作が難しい反面、慣れてくると自分の意思でマシンを完全にコントロールできる感覚が得られ、それが大きな快感となる。 当時のゲーマーからは「筐体に座るだけでワクワクした」「自分の足で加速する感覚がたまらない」といった声が多く寄せられた。

● ピットインによる戦略性と緊張感

従来のレースゲームでは、他車との接触は即クラッシュ=ゲームオーバーというシンプルな構造だった。しかし『グランドチャンピオン』では、クラッシュしてもすぐには終わらず、損傷した状態で走り続け、ピットで修理できるという新しい要素が導入された。 これにより、プレイヤーはただ速く走るだけでなく、どのタイミングでピットに入るかを戦略的に考える必要がある。無理をして走ればスピードが落ち、ピットに入ればタイムロスになる――このジレンマがプレイヤーに緊張感を与え、レースをより奥深いものにしていた。 特に、あと数メートルでピットが現れるというときにタイムがギリギリになったときの焦燥感は、多くのプレイヤーの記憶に残っている。「早めに入るか」「限界まで粘るか」の判断が勝敗を分ける瞬間は、まさにリアルレースの縮図だった。

● サウンドの完成度と臨場感

『グランドチャンピオン』のサウンドは、当時のアーケードゲームの中でも群を抜いていた。タイトーが誇る4チャンネル音響システムにより、エンジンの回転数、衝突音、ピットの修理音、タイムリミットの警告音など、あらゆる効果音が立体的に響いた。 特にエンジン音のリアリティは特筆すべきで、ギアチェンジのタイミングによって音程が自然に変化し、スピード感を聴覚的にも体験できた。クラッシュ時の「ガシャーン!」という重厚な破壊音や、ピット作業中のメカ音は、多くのプレイヤーが思わず息をのむほどの迫力だった。 また、スタート直前のカウントダウン音も印象的で、「3、2、1、GO!」の電子音を聞くだけで緊張と興奮が高まったという人も多い。サウンド演出がゲーム体験全体を支配していた稀有な作品である。

● ゲームデザインの洗練されたバランス

『グランドチャンピオン』は、難易度が高いにもかかわらず理不尽ではない設計が好評だった。ハンドル操作や速度管理に慣れれば確実に上達を実感でき、プレイヤー自身の成長を感じられるバランスが見事だった。 ステージごとに地形が変化し、直線・カーブ・トンネルの構成が巧妙に組み合わされているため、単調さを感じにくい。また、敵車のAIも単なる障害物ではなく、それぞれ異なる挙動パターンを持つため、レースごとに新しい挑戦が生まれた。 こうしたゲームデザインは、同時期の他タイトルと比べても群を抜いており、「タイトーの職人気質が感じられる」と後年の評論家からも高く評価されている。

● 視覚表現の進化を感じさせるグラフィック

画面は上空からの俯瞰視点ながら、奥行きや速度感を巧みに表現しており、走行中の景色の流れが非常に滑らかだった。特にトンネルに入ったときの暗転演出や、出口で光が差し込む表現は、当時のハードウェア制約を超えた美しさと臨場感を持っていた。 さらに、敵車やピットエリアのドット絵も細部まで描き込まれており、特に車体が損傷した際の“煙を上げる演出”はプレイヤーに大きな印象を残した。 この細やかなグラフィック表現が、単なる得点競争ではなく“走行体験そのもの”を楽しませる原動力となっていた。

● 成功体験を与える“緊張と解放”の構造

『グランドチャンピオン』が長く愛された理由のひとつに、“緊張と解放”のゲーム構造がある。走行中は常にタイムと損傷のプレッシャーにさらされるが、ピットインで修理が完了し、再びスピードを取り戻した瞬間の解放感が非常に大きい。 これは心理的にもよくできた設計で、緊張→リセット→再挑戦のリズムが、プレイヤーを自然と夢中にさせる。クリアやスコアだけでなく、プレイヤー自身が「生還した」と感じる満足感があったのだ。 現代の視点で見ても、この緊張と達成のバランス設計は極めて優れており、ゲームデザインの教科書として再評価されるべき完成度である。

● ゲームセンターの“主役”であった存在感

当時のアーケードにおいて、『グランドチャンピオン』の筐体は圧倒的な存在感を放っていた。赤と黒の筐体デザイン、計器盤を模したパネル、そして中央のハンドル――それらが放つ“レーサーの世界”は、通りすがりの人々の足を止めた。 プレイしていない人も、他人の走りを見守るだけで楽しめた。ピットインやクラッシュ時の音が店内に響くと、まるでサーキットの歓声のように人だかりができたという証言もある。 「観客を集めるゲーム」という点で、『グランドチャンピオン』はアーケード文化の象徴であり、ゲームセンターに“劇場的な空気”を持ち込んだ稀有なタイトルでもあった。

● 成熟したドライビング体験の原点

プレイヤーが「走る喜び」を感じる瞬間を追求した点も、この作品の大きな美点である。単に敵を抜くことやスコアを稼ぐことではなく、“コーナーを美しく抜ける”“ミスなく1周を走り切る”といった、自分自身の運転技術を磨く楽しさが根底にあった。 これはのちの『ポールポジション』や『アウトラン』にも共通する概念だが、『グランドチャンピオン』はその原点を築いた存在といえる。まさに「アーケードレース文化の礎」であり、今でもタイトーファンの間では“あの作品が全ての始まりだった”と語られている。

● 総括:遊ぶほど深まる感動

『グランドチャンピオン』は、遊べば遊ぶほど新しい発見がある作品だった。単なる反射神経ゲームに留まらず、戦略・リスク管理・集中力といった多層的な要素が絡み合い、プレイヤーを成長させる体験を提供していた。 それは“勝つ”よりも“走り続けること”が目的であり、ゲームを通じて挑戦と克服の精神を味わえる作品でもあった。 多くのプレイヤーが「もう一度ハンドルを握りたい」と語るのは、単に懐かしさではなく、このゲームが心に残る“体感的記憶”を与えてくれたからだ。1981年という黎明期に、ここまで完成されたドライビング体験を提供したタイトーの功績は、今なお色褪せることがない。

■■■■ 悪かったところ

● 難易度が非常に高く、初心者には不向き

『グランドチャンピオン』を語るうえで最も多く挙げられる不満点は、その圧倒的な難易度である。プレイヤーはゲーム開始直後から他車との接触に気を配りつつ、タイムリミットに追われる。ハンドル操作が繊細すぎて、わずかな角度のミスで車体が激しくスリップし、クラッシュすることもしばしばあった。 特に初心者にとっては、最初の数十秒でピットに入る羽目になるケースも多く、「まともに走れないまま終わる」という声が目立った。アーケードゲームで1プレイ100円という時代、初心者にとっては“練習するだけでもお金がかかる”という現実的なハードルがあった。 このため、「上級者向けすぎる」「最初から挫折感が強い」と感じるプレイヤーも少なくなかった。難易度を調整できる設定も当時は存在せず、プレイヤーの技術に依存するストイックな設計だったのだ。

● 操作感の個体差による不公平さ

当時のアーケード筐体は、今のように統一規格で精密に管理されていたわけではなかった。そのため、設置店舗や筐体の整備状態によってハンドルの硬さやペダルの反応が異なるという問題があった。 特に『グランドチャンピオン』では、ハンドルの感度がプレイ感覚に直結するため、この個体差が顕著に現れた。「この店の筐体は曲がりすぎる」「あっちの筐体はアクセルが効かない」といった口コミが広がり、プレイヤーが“遊ぶ店を選ぶ”という現象まで生まれた。 こうした物理的なばらつきは、せっかくのリアルな操作性を損なう結果にもなり、特に競技的にスコアを争うプレイヤーにとってはストレス要因となった。

● ピットインシステムの不便さ

革新的な要素であった“ピットインシステム”も、プレイヤーによっては不便に感じられた。というのも、ピットはコースの限られた区間でしか出現せず、トンネルやカーブ中では利用できない。そのため、損傷した状態で長い区間を走らざるを得ない場面が多く、結果的にタイムオーバーになることもしばしばあった。 また、ピットに入っても修理時間が固定されており、簡単な損傷でも同じだけ待たなければならなかった点も批判された。せっかくピットに入っても“時間を消費するだけで順位が落ちる”というジレンマが強く、テンポを損なうと感じたプレイヤーも多い。 リアル志向を追求した結果、ゲームとしての快適さを犠牲にしていた側面があったのは否めない。

● グラフィックの単調さと背景の乏しさ

1981年当時としては高品質だったグラフィックも、プレイを重ねると単調に感じる部分があった。コースはほとんどが同じアスファルト道路のパターンで構成され、ステージを進めても劇的な変化がない。背景も一部の山やトンネルの繰り返しであり、長時間プレイすると景色に飽きが来るという意見が出ていた。 他のアーケードタイトル――たとえば『ラリーX』(ナムコ)などは、煙幕やアイテム取得といった視覚的な変化を盛り込み、よりカラフルで動きのある画面構成を実現していた。それと比べると、『グランドチャンピオン』の世界はやや無機質で、プレイヤーによっては“寂しい印象”を受けたようだ。 とはいえ、当時のハードウェアの制約を考えれば、タイトーの描画技術自体は決して低くなかったが、演出的な多様性という面ではもう一歩踏み込めた可能性がある。

● スコアシステムの曖昧さ

本作のスコア計算は、順位・走行距離・時間・クラッシュ回数など複数の要素が絡む複雑な方式になっていた。そのため、プレイヤーからは「何をすれば高得点になるのかが分かりにくい」との声が多かった。 1位を取れば当然ボーナスがもらえるが、タイムやクラッシュ回数の影響が大きく、結果的に順位が良くてもスコアが伸びないケースがあった。スコアボードで上位を狙うゲーマーにとっては、得点計算の不透明さがモチベーションを下げる要因にもなっていた。 もう少しスコア条件を明確に提示していれば、競技性の高いゲームとしてさらに発展していた可能性がある。

● ゲームバランスの厳しさ

敵車のAI挙動は一見ランダムに見えるが、特定の速度帯で突然進路を塞ぐような動きをすることがある。これにより、避けようがない衝突が起きる場面があり、「運要素が強い」と感じたプレイヤーも多かった。 特にトンネル区間など、視界が狭い状況で敵車が唐突に車線変更してくると、避ける術がなく、タイムを一気に失うことになる。この理不尽さが“理不尽な死”として受け取られ、やる気を削がれるケースもあった。 アーケード特有の「プレイ時間を短くして回転率を上げる設計」という意図もあったのだろうが、結果的に“うまくても事故るときは事故る”という運要素が難点とされた。

● 筐体のメンテナンス性と耐久性

『グランドチャンピオン』の筐体は大型で構造も複雑だったため、設置店舗にとっては整備の負担が大きかった。特にハンドルの軸部分やペダルのスプリングは消耗が早く、長期間稼働している店舗では操作感が変わってしまうことが多かった。 プレイヤーが頻繁にアクセルを踏み込むため、ペダルの反応が鈍ると速度調整が難しくなり、ゲーム性そのものが変わってしまうという問題もあった。店舗によっては修理部品の入手が困難で、やむなく撤去された例も報告されている。 結果として、プレイヤーが楽しみたくても“状態の良い筐体”に出会えないという状況が、後年のプレイ体験を制限する一因となった。

● ボリューム不足とリプレイ性の限界

本作はステージ構成こそあるものの、全体的なコース展開は短めで、上達するとあっという間に同じ展開に到達してしまう。新しい車種や特殊ステージといった変化がないため、「上手くなってもやることが同じ」と感じる上級者もいた。 このため、一部のプレイヤーは「技術を磨く楽しさはあるが、長期的なモチベーションには欠ける」と指摘していた。 現代の観点からすれば、リプレイ性を補う要素――たとえばライバル車の変化、天候の違い、夜間コースなど――があればさらに深い体験になっただろう。

● 総括:完成度は高いが“ストイックすぎる”作品

『グランドチャンピオン』は当時として極めて完成度の高いレースゲームだったが、そのリアルさゆえに“敷居の高さ”という副作用も生んでしまった。初心者に優しくない設計、ランダム性の強い敵挙動、ピットインの不便さ――これらはどれもリアルさの裏返しである。 それでも、こうした“厳しさ”があるからこそ、上級者にとっては達成感が大きく、熱狂的な支持を集めたとも言える。すなわち本作の“悪かったところ”は、同時にその“魅力の裏面”でもあるのだ。 タイトーが1981年にあえて挑戦した硬派なレース体験は、万人受けはしなかったが、確実にゲーム文化に深い足跡を残したのである。

[game-6]■ 好きなキャラクター

● “キャラクター不在のゲーム”に宿る人格

『グランドチャンピオン』は1981年の作品であり、今のように明確な人間キャラクターやストーリーを持たない。だが当時のプレイヤーたちは、画面に映る1台のマシンに“人格”を感じていた。 画面下部に小さく描かれた自分のマシン(マイカー)は、ただのピクセルの塊ではなく、プレイヤーそのものの分身だった。衝突のたびに速度が落ち、煙を上げながらも懸命に走り続ける姿に、プレイヤーは感情移入した。 多くのゲーマーが「この車に愛着が湧く」と語り、実際に“自分の愛車”と呼ぶ人もいたほどだ。今でいう“無名の主人公”が、画面上で言葉を発さずとも意志を持って走り続ける――この無言のキャラクター性が、本作の印象をより深くした。

● 主役「マイカー」の魅力と存在感

プレイヤーのマイカーは、赤を基調としたスポーティなレーシングカーで描かれている。ドットの制限が厳しい時代ながら、シャーシのフォルムやコクピットの窓枠など、細部に“スピード感”を感じさせるデザインが施されていた。 この赤い車は、まさに『グランドチャンピオン』の象徴であり、プレイヤーにとっては戦友でありライバルでもあった。クラッシュで破損しても、ピットで修理されると再び元気に走り出す。その姿がまるで“不死身の戦士”のように感じられた。 また、速度が落ちて煙を噴きながらも諦めずに進む演出が、多くのプレイヤーの心を掴んだ。「ボロボロになっても最後まで走る」――その姿勢がゲーム全体のテーマである“走り抜く意志”と重なり、単なる機械ではなく魂を持ったキャラクターとして認識されたのだ。

● アザーカー(敵車)にも個性がある

『グランドチャンピオン』に登場する他の車たちは、見た目こそシンプルだが、それぞれが異なる“性格”を持っているように感じられる。 たとえば、一定のスピードで安定して走る「直進型」の車、突然蛇行して進路を塞ぐ「意地悪型」、そしてプレイヤーの前を走り続ける「逃げ型」など――プレイヤーはそれぞれの車の“癖”を観察し、まるで他のレーサーたちと競っているような感覚を得た。 ゲームデザイン上はAIの挙動だが、当時のプレイヤーはそれを“個性”として受け取っていた。 「青い車はいつも邪魔してくる」「黄色いのは避けやすい」など、車体の色や動き方でニックネームを付ける人も多く、プレイヤー同士の会話の中では自然と“ライバルキャラ”として扱われていたのだ。

● プレイヤーを支える“ピットクルー”の存在

グラフィック上で直接描かれるわけではないが、ピットイン時の効果音やメッセージによって、プレイヤーはそこに「ピットクルーがいる」と感じ取っていた。 「PIT IN」の表示と同時に響くメカ音――それは見えない整備士たちの活躍を想像させた。修理が完了し再び走り出す瞬間は、まるでチームが一丸となって勝負に挑んでいるかのような感覚を与えた。 多くのプレイヤーは心の中で「ありがとう!」と声をかけたという証言も残っている。可視化されていないにもかかわらず、プレイヤーの想像力によって生まれた“サポートキャラ”が、ゲーム体験に温かみを与えていたのだ。

● トンネル内の“影の敵”としての演出

トンネル区間に入ると、画面全体が暗転し、車のライトだけが明るく照らされる。このとき、敵車の姿が一部しか見えず、ライトの反射でシルエットが浮かび上がる――この演出が非常に印象的だった。 プレイヤーはこの見えない敵を「影のレーサー」と呼び、恐怖と緊張を感じながら走行した。ゲームデザイン的には単なる視界制限だが、プレイヤーにとっては“見えないキャラクター”として機能していた。 この匿名のライバルたちこそ、本作が持つ“人格なきキャラクター性”の象徴といえるだろう。実体がなくとも、そこに人間的な意志を感じさせる演出力――それが『グランドチャンピオン』の魅力の一つだ。

● プレイヤー自身がキャラクターとなる体験

『グランドチャンピオン』において最も重要な“キャラクター”は、実はプレイヤー自身である。名前を入力してスコアランキングに残すことは、自分の存在をこの世界に刻む行為だった。 アーケード筐体のスコアボードにイニシャルが並ぶ光景は、当時のゲーマーにとって特別なもので、「自分というドライバーがこのサーキットに存在している」という誇りを与えた。 つまり本作は、“プレイヤー=主人公”という構造を極限まで純化したゲームだったと言える。セリフも表情もないが、走ることそのものが語りとなり、プレイヤーが物語を作っていく。そこに強烈な一体感と没入感があった。

● 想像力を刺激する“無名のドラマ”

『グランドチャンピオン』には、明確なストーリーや人物設定が存在しない。しかし、だからこそプレイヤーが想像で物語を補完できた。「このマシンはどんなチームに所属しているのか」「なぜこのレースに挑むのか」――そんな想像を巡らせる余地があり、無限のドラマが生まれた。 特にピットアウト後、再びエンジン音が高鳴る瞬間は、まるで主人公が立ち上がる“再起のシーン”のように感じられた。敗北も、復活も、プレイヤーの操作によって語られる。 この“言葉のない物語性”が、多くのプレイヤーの記憶に深く刻まれた理由である。

● ゲーム内キャラクターとしての「音」

興味深いのは、当時のプレイヤーが“音”そのものをキャラクターのように捉えていたことだ。エンジン音のうなり、ギアチェンジの鳴動、クラッシュの爆音――それぞれに感情を見出す人も多かった。 「この音は怒っている」「このエンジン音は喜んでいる」と表現する人まで現れ、音がゲーム内の“人格”を担っていたとも言える。タイトーの音設計が精密だったからこそ、音がキャラクター性を帯びたのである。 このように『グランドチャンピオン』は、グラフィックではなく音響を通してキャラクターを感じさせるという、当時として極めて斬新なアプローチを実現していた。

● 総括:キャラクターなきキャラクターゲーム

『グランドチャンピオン』には、アニメ的な主人公も、セリフを話す登場人物もいない。しかし、プレイヤーが操作するマシン、競い合う無名の車、そして見えないピットクルー――それぞれが“無言のキャラクター”として存在している。 だからこそ、プレイヤー一人ひとりが想像の中で物語を作り、自分だけの“グランドチャンピオン”を描くことができた。 これは、後年のストーリー性重視のレースゲームとは対極にある体験であり、“ゲームプレイそのものがキャラクター性を生む”というタイトーの思想を象徴している。 『グランドチャンピオン』は、キャラクターがいなくても感情が生まれる――そんな時代を超えた設計哲学を、今に伝える作品である。

[game-7]■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

● プレイ料金の設定と当時の経済感覚

『グランドチャンピオン』が稼働した1981年当時、日本のアーケードゲームのプレイ料金は1プレイ50円から100円が主流だった。『スペースインベーダー』ブームの後で、ゲームセンターが全国的に普及し始めた時期である。 本作は大型筐体と本格的な操作機構を備えていたため、標準プレイ料金は100円に設定されることが多かった。地方によっては「1回200円」の店舗も存在したという。 ただしプレイヤーたちはそれを“高い”とは感じていなかった。むしろ、「リアルなハンドルを握れるなら妥当」「ドライブ気分を味わえるなら安い」と肯定的に受け止める人が多かった。 同時期の他のアーケードレース――たとえばナムコの『ラリーX』(1980)やセガの『モナコGP』(1979)――と比べても、筐体のサイズと没入感を考えれば、プレイ単価は納得の範囲だった。

● 導入店舗と設置環境

タイトーは『グランドチャンピオン』の販売にあたって、主に大型のアミューズメント施設や百貨店の屋上ゲームコーナー、繁華街の専門ゲームセンターを中心に出荷を行った。 通常のテーブル筐体とは異なり、専用のハンドル・ペダル・シフトを備えた体感型筐体だったため、設置には広いスペースが必要だった。そのため、個人経営の小規模店舗では導入が難しく、「都市型ゲーム」として扱われた面もある。 しかし、その大型筐体が放つ存在感は圧倒的で、店舗の中央や入口付近に置かれることが多く、通行人の目を引いた。プレイヤーが操作する姿そのものが“広告”になっていたとも言える。多くの店では「グランドチャンピオン稼働中!」というポスターが掲げられ、人気を呼んだ。

● 宣伝ポスターとキャッチコピー

タイトーが当時制作した販促ポスターには、疾走するレーシングカーのイラストとともに「君こそ真のチャンピオンだ!」というキャッチコピーが記されていた。 ポスターには赤い稲妻のようなロゴが描かれ、スピード感と緊迫感を強調していたのが印象的である。これは単にゲームを宣伝するというよりも、“自分がチャンピオンになる体験を売る”という方向性のプロモーションだった。 また、業界向けの販売資料では「スピードレースシリーズの集大成」「体感型レーシングの決定版」と記され、営業担当者は“新しい時代のレース体験”として店舗に導入を提案していた。 この宣伝姿勢はのちにタイトーが展開する『チェイスHQ』や『ドライバーズアイ』などの広告戦略にも受け継がれていく。

● 当時のゲーマーコミュニティにおける話題性

『グランドチャンピオン』は、そのリアルな操作感と高難度設計から、プレイヤー同士の情報交換が盛んに行われたタイトルでもある。 当時はインターネットが存在せず、攻略情報は主に「友人同士の口コミ」や「ゲームセンターの掲示板」などで共有されていた。 「どのピットが一番早いか」「トンネルで敵車を避けるコツ」「どの速度帯で事故りにくいか」――そうした知識が店ごとに蓄積され、“常連同士の交流”を生む要素となった。 とりわけ長時間プレイを続ける上級者は、周囲の観客から“先生”や“プロレーサー”と呼ばれ、彼らのプレイを見るために人が集まる光景が生まれた。こうした“観戦文化”は、後のアーケード対戦ブームの原点とも言える。

● 人気のピークと後続タイトルへの影響

『グランドチャンピオン』の人気は1981年のリリース直後から1982年にかけて急上昇した。 『ポールポジション』(ナムコ)が登場する前年であり、アーケードレースの“次世代”を感じさせる存在として注目を集めた。 特にゲームセンターの来店客数ランキングでは、各地で数か月にわたり上位を維持したという報告もあり、レースゲームジャンルを再び盛り上げるきっかけとなった。 この成功を受け、他社も体感型筐体の開発を加速させる。セガは『ターボ』(1981)を投入し、ナムコは翌年『ポールポジション』で本格的な3D視点レースを実現する。 こうして『グランドチャンピオン』は、80年代アーケードレース時代の“起点”となった作品として歴史に刻まれた。

● 海外市場での展開と反響

タイトーは本作を「Grand Champion」の英語名で欧米にも輸出した。アメリカでは特に大型モールや娯楽施設での導入が進み、リアルな操作感が受け入れられた。 当時の米国業界誌『Replay』では、「Taito’s Grand Champion sets a new standard for racing realism(レースのリアリズムに新基準を打ち立てた)」と絶賛されている。 海外版では一部の表示が英語化され、ピット表示などのフォントも変更されていたが、ゲーム内容はほぼ同一だった。 また、輸出用筐体にはコインスロットが二重構造になっており、25セント硬貨2枚(=50セント)で1プレイという設定が主流であった。 その結果、欧米でも安定した人気を保ち、タイトーのブランドイメージ向上に大きく寄与した。

● アーケード雑誌・メディアでの扱い

当時のゲーム専門誌『マイコンBASICマガジン』『AMライフ』『ゲームマシン』などでも、『グランドチャンピオン』は“ハードウェア的完成度の高さ”を評価されていた。 誌面では「これほど本格的なドライブ体験ができるとは」「サウンドと操作感の両立が素晴らしい」といったレビューが並ぶ。 一方で「子どもには難しいが、リアル志向の大人ゲーマーにはぴったり」と評する記事もあり、当時としてはターゲット層をやや高めに設定していたことがうかがえる。 こうした記事はゲーム文化の成熟を象徴するもので、アーケードが単なる“遊び場”から“技術と体験のショールーム”へと変わりつつある時代を象徴していた。

● 人気の衰退とレトロブームでの再評価

1983年以降、アーケードは3D表示技術が主流となり、『ポールポジション』『アウトラン』『チェイスHQ』などの登場によって、見下ろし型レースの人気は徐々に薄れていく。 『グランドチャンピオン』も時代の流れの中で姿を消していったが、2000年代に入り、レトロゲームの再評価が進むと再び注目を集めた。 特に、実機を復元して展示するアーケード博物館やイベントでは、「当時の技術でここまでできたのか」と驚嘆されることが多い。 マイカーの動きや音、ピット演出のリアリティは今なお感心を呼び、プレイヤーの間では「80年代前半のタイトー黄金期を象徴する一作」と位置づけられている。

● 総括:アーケード史に残る“静かな名作”

『グランドチャンピオン』は、爆発的ヒットというよりも、“着実な存在感を放った職人の作品”として語られる。プレイ料金はやや高めで、難易度も高く、万人向けではなかったが、体験した者には強烈な印象を残した。 タイトーが当時掲げた「リアルさの追求」という開発理念を最も象徴した作品であり、その精神は後の数々の名作へと受け継がれていく。 今振り返ると、本作が示した“体感型ゲームの可能性”こそ、1980年代のアーケード黄金期を導いた原動力であった。 ゲームセンターという空間に、エンジン音が響き、ハンドルを握る若者の姿があった――『グランドチャンピオン』は、その時代の息吹を封じ込めた文化的遺産と言ってよいだろう。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【中古】[PS] エアレース・チャンピオンシップ(Air Race Championship) エクシング (19990304)

FC ファミコンソフト アイレム ジッピーレース Zippy Raceアクションゲーム ファミリーコンピュータカセット 動作確認済み 本体のみ..

【中古】 ゲームソフト マリオカート8 デラックス Nintendo Switch RACE HAC-P-AABPA【飾磨店】【代金引換不可・日時指定不可】【ネコ..

評価 5

評価 5【中古】[PS] ボンバーマンファンタジーレース(Bomberman Fantasy Race) ハドソン (19980806)

【中古】【表紙説明書なし】[FC] F1 RACE(レース) 東宝 (19841102)

【中古】【表紙説明書なし】[PS] ボンバーマンファンタジーレース(Bomberman Fantasy Race) ハドソン (19980806)

【中古】 RACE DRIVER GRID スペシャルエディション/PS3

評価 5

評価 5GB ゲームボーイソフト F1レース RACE レース 動作確認済み 本体のみ 【中古】【箱説なし】【代引き不可】【F】

STRASSE XZERO ハンコン スタンド コックピット 折り畳み 折りたたみ コンパクト 省スペース ハンコン台 ハンコンフレーム グランツー..

評価 4.44

評価 4.44【中古】 RACE DRIVER GRID Codemasters THE BEST/PS3

評価 4

評価 4

![【中古】[PS] エアレース・チャンピオンシップ(Air Race Championship) エクシング (19990304)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/1/cg10271753.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[PS] ボンバーマンファンタジーレース(Bomberman Fantasy Race) ハドソン (19980806)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/1/cg10271405.jpg?_ex=128x128)

![【中古】【表紙説明書なし】[FC] F1 RACE(レース) 東宝 (19841102)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/7010/2/cg70102263.jpg?_ex=128x128)