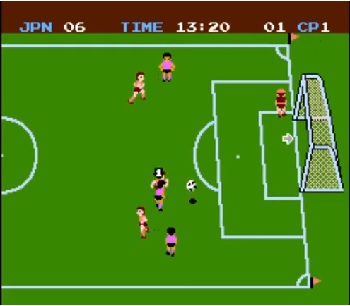

FC ファミコンソフト テクモ ワールドカップサッカー WORLD CUP SOCCERアクションゲーム ファミリーコンピュータカセット 動作確認済..

【発売】:任天堂

【開発】:任天堂、岩崎技研工業

【発売日】:1985年4月9日

【ジャンル】:スポーツゲーム

■ 概要

ファミコン初期を彩ったスポーツシミュレーションの原点

1985年4月9日――まだファミリーコンピュータが登場してから2年ほどしか経っていない時期に、任天堂が送り出した『サッカー』は、後のサッカーゲーム史を語るうえで欠かせない原点のひとつとされている。当時の日本では、サッカー自体の人気が現在ほど高いわけではなく、野球や相撲が国民的娯楽として圧倒的な存在感を誇っていた。それでも任天堂は、スポーツを題材にした多彩なタイトルを次々と生み出しており、『テニス』『ゴルフ』『ベースボール』などの成功を受けて、次なる題材として世界的に広く知られたサッカーに目をつけたのである。 この作品は、ファミコン初のサッカーゲームでありながら、単なるボール遊びを模したミニゲームではなく、「本物の試合を再現する」ことを目標に設計された点が大きな特徴である。ルールの忠実な再現、各国チームの選択、そしてファウルやオフサイドの概念など、当時としては極めて先進的な試みが数多く盛り込まれていた。

7つの国から好きなチームを選び、自分の腕で勝負

プレイヤーは日本、アメリカ、イギリス、フランス、西ドイツ、ブラジル、スペインという7カ国のチームから1つを選び、試合に臨む。それぞれの国には国旗をイメージしたユニフォームカラーや肌の色の違いが設定されているが、能力差はまったく存在せず、どの国を選んでも純粋にプレイヤー自身の操作技術が勝敗を決める。これは後年の「チーム特性」や「選手ステータス」といった概念がまだ存在しなかった時代において、公平さを重視した設計思想の現れであり、実力主義のシンプルなゲームデザインが際立っていた。 チーム選択時の背景音楽や国旗を模した画面演出なども、当時の子どもたちにとっては新鮮で、世界各国のサッカーに興味を持つきっかけとなったという声も少なくない。任天堂がファミコンという家庭用ゲーム機を通じて、子どもたちに「世界」を感じさせようとした意図がうかがえる部分でもある。

6人制サッカーという独自の試合形式

本作の試合は1チーム6人制で構成されており、フィールドプレイヤー5人とゴールキーパー1人という構成になっている。これは11人制サッカーをそのまま再現するにはハードウェアの制約が大きすぎたためであり、結果として後に広く親しまれる“フットサル”のような軽快なテンポを実現する形となった。 画面は横スクロール方式で、常にプレイヤーが操作するチームが右方向に攻める形で進行する。操作は極めてシンプルで、Aボタンでシュートまたはロングキック、Bボタンでショートパスや選手の切り替えを行う。ボールを持っている選手が自動でドリブルを続けるため、プレイヤーは素早い判断で仲間へパスをつなぐか、強引にシュートを狙うかを選択しなければならない。 複雑なアニメーションや3D表示などは存在しないが、ピッチ上で小さく動く選手たちの姿は意外にも生き生きとしており、当時のドット絵技術の限界を超えた“スポーツらしさ”を感じさせる仕上がりだった。

ルール再現へのこだわり ― オフサイド実装という革新

特筆すべきは、1985年という早い時期に「オフサイド」ルールを実装していた点である。これはファミコンの処理能力を考慮すると極めて挑戦的な仕様であり、後年の作品でも簡略化されがちなルールを、当時の任天堂は果敢に再現してみせた。実際にオフサイドが宣告されると、笛の音が鳴り、プレイヤーは一瞬「何が起きたのか」と驚かされるが、それこそが“リアルなサッカー”の感覚を与える演出だった。 試合の基本ルールも現実に則しており、前半・後半の構成に加えて、試合時間も15分、30分、45分の3種類から選択できる。ただしゲーム内の時間進行は実際の約1/4のスピードで進むため、テンポよく1試合を楽しめるようになっていた。

CPUとの対戦・2人プレイの熱戦

『サッカー』は1人プレイでCPUと戦うモードのほか、2人対戦モードも搭載していた。当時は家庭用ゲーム機で「対戦型スポーツ」を楽しめるというだけで特別な体験であり、兄弟や友人との対戦で盛り上がった家庭も多かった。 CPU戦では5段階の難易度を選択でき、レベル1では初心者でも気軽に得点できる一方、レベル5になると守備が堅く、シュートを決めるのも一苦労するようになる。この難易度設計は、幅広い年齢層のプレイヤーが自分のレベルに合わせて遊べるように配慮されたものであり、任天堂のバランス感覚の良さが光る部分でもある。 試合が同点のまま終了した場合は、PK戦で決着をつけるルールも採用されている。PKは5回ずつ蹴り合う方式で、もしそれでも同点なら引き分けとなる。サドンデス方式がまだ導入されていなかった点は、当時のゲーム文化の“遊びやすさ優先”の思想を感じさせる。

演出の工夫 ― チアガールショーとBGMの存在感

ファミコンのスポーツゲームとしては珍しく、試合の合間に「ハーフタイムショー」が挿入されるのも『サッカー』のユニークな演出だった。チアガールが登場して踊るデモンストレーションは、30秒程度の短いものではあるが、単調になりがちな試合展開に華を添えていた。当時の少年たちはこの演出を見て「すごい、試合みたいだ!」と驚いたという。 また、BGMの存在も重要だ。それまでのスポーツ系ファミコンタイトルの多くは効果音中心でBGMがなかったが、本作ではタイトル画面や試合中にメロディーが流れるようになり、作品全体の印象を大きく高めている。これにより、ただの「ゲーム」から「エンターテインメント」へと一歩進化した印象をプレイヤーに与えた。

技術的挑戦と設計思想

1985年当時のファミコンは、今で言う“メモリ制限”や“スプライト数制限”といった厳しい制約の中で動作していた。そのため、画面上に多数のキャラクターを滑らかに動かすこと自体が至難の業だった。しかし『サッカー』は、各プレイヤーのポジションを固定的に配置し、ボールの動きに応じてAI的に最も近い選手を操作対象に切り替えるというシステムを導入することで、処理の軽量化と操作性の両立を実現していた。 この「Bボタンで選手切り替え」という方式は後の多くのサッカーゲームにも引き継がれており、事実上この作品が“操作システムの祖”であるとも言える。

ゲームとしての完成度と限界

もちろん、現在の目で見れば制約も多い。ヘディングやスライディングといった動作は存在せず、ボールを奪う方法は相手にぶつかって接触するだけ。また、プレイヤーが直接操作できるのは常に1人のみで、他の選手はAIに任せる仕様であるため、チーム全体での戦略的な動きは難しかった。それでも、当時のプレイヤーたちはそうした制約を逆に楽しみ、「どう動けばCPUがボールを追ってくれるか」「どこでパスを出すと味方が走り込んでくれるか」を研究していった。 この試行錯誤の余地こそが、後のサッカーゲームに通じる“駆け引き”の原型でもあった。

ファミコンスポーツシリーズの一翼として

『サッカー』は『ベースボール』『テニス』『ゴルフ』と並ぶ、任天堂スポーツシリーズの一角を担う存在として発売された。パッケージにはユニフォーム姿の選手がボールを追う姿が描かれ、当時の子どもたちに「動くスポーツの臨場感」を連想させるデザインが施されていた。 このシリーズは、いずれもシンプルな操作でスポーツの醍醐味を再現するという共通理念のもとに作られており、『サッカー』も例外ではない。システム的にはまだ未完成な部分も多かったが、任天堂の“誰でも遊べるスポーツ”というビジョンを確実に具現化していたタイトルだった。

まとめ ― ファミコン黎明期における挑戦の記録

『サッカー』は、現在の視点から見れば原始的な作品に見えるかもしれない。しかし、1985年当時としては「スポーツをゲームで再現する」という発想そのものが革新的であり、オフサイドの導入、国別チーム選択、2人対戦など、のちの作品に多大な影響を与えた。 ファミコン世代の多くが「友達と並んで白熱した初めてのスポーツゲーム」としてこのタイトルを思い出すのは、単なる懐古ではなく、それだけ完成度の高い“原点”だったからだ。任天堂が築いたその礎は、後に『エキサイトステージ』や『ウイニングイレブン』へとつながるサッカーゲーム文化の発展の出発点となった。

■■■■ ゲームの魅力とは?

シンプル操作で奥深い戦略性を実現

『サッカー』最大の魅力は、ファミコン黎明期のゲームらしからぬ「操作の奥深さ」と「戦略性」にある。操作体系はAボタンとBボタンのわずか2つだけで完結しており、ドリブル、パス、シュートといった基本的なサッカーの要素がすべてそこに凝縮されている。 Aボタンでロングキック、Bボタンでショートパスや選手切り替えという直感的な配置は、初めてゲームを手に取ったプレイヤーでもすぐに理解できた。にもかかわらず、どのタイミングでどのボタンを押すか、どこに味方がいるかによって展開が大きく変化するため、実際のプレイでは高度な判断力が要求される。 特に2人対戦時には、相手の動きを読みながらパスコースを塞ぐ、フェイントをかけてキーパーをかわすなど、まるで現実のサッカーさながらの心理戦が繰り広げられる。ボタン2つでこれほど駆け引きが生まれる――それこそが、このゲームが今も評価され続ける理由のひとつである。

誰でも楽しめるフェアな設計

当時のファミコンスポーツシリーズに共通していたのが、子どもから大人までが公平に楽しめるバランス設計だ。本作でも、どのチームを選んでも能力差が存在しないため、純粋にプレイヤーの技量のみで勝負が決まる。この公平性が、友人同士の勝負をより熱く、そして“本気”にさせた。 難易度も5段階に設定されており、初心者はレベル1で練習を積み、上達していく過程で少しずつCPUの強さを上げていくことができる。この成長曲線の設計が絶妙で、プレイヤーが自分の上達を実感できる喜びがゲームの継続的なモチベーションとなっていた。 また、レベル5のCPUは非常に守備的で、パスカットも巧妙。簡単にシュートが決まらないため、プレイヤーは自然と「どこでボールを回すか」「いつシュートを放つか」といった思考を深めるようになる。この学習体験こそが、本作の本質的な魅力だと言える。

ルール再現とゲームテンポの絶妙な両立

本作ではオフサイドルールをはじめ、PK戦やハーフタイムの導入など、現実のサッカーを意識した要素が数多く実装されている。これらの要素は単にリアリティを追求しただけでなく、プレイヤーがサッカーというスポーツの“流れ”を自然に体験できるよう工夫されていた。 例えば、試合時間を15分・30分・45分の中から選べる点。これは「短く遊びたい子ども」から「じっくり対戦を楽しみたい熟練者」までを幅広くカバーする設計であり、テンポ感を失わずにスポーツらしさを保っている。また、試合時間の減りが実際の1/4程度という点も絶妙で、短い時間の中で勝負がつくため、連戦や再戦が盛り上がる仕様となっていた。 オフサイド判定に笛の効果音を加えるなど、聴覚的な演出も秀逸で、ルールをまだよく知らない子どもたちにも“サッカーっぽさ”を感覚的に伝えてくれた。

2人対戦の熱気と駆け引き

『サッカー』の真価は、やはり2人プレイにある。 当時、家庭用ゲームで「友達と同じ画面を見ながら競い合う」ことは新鮮そのもので、対戦型スポーツゲームの原体験となったプレイヤーも多い。片方が攻め、もう一方が守り、ゴールが決まった瞬間に思わずガッツポーズが飛び出す――そんな情景は、全国のリビングで繰り広げられていた。 このゲームには、ハードウェア性能の限界を逆手に取った“緊張感”がある。選手が6人しかいないため、広いフィールドに対して空間の余裕が大きく、パスが通れば一気にゴール前へ運べる。しかし逆に、1度ボールを失うと守備の戻りが間に合わず、あっという間にピンチに陥る。この攻防のテンポの速さが対戦を一層スリリングなものにしていた。 しかも、チームの性能差がないため、勝敗はまさに腕前次第。理不尽さがなく、勝った時の爽快感が際立つ。2人で並んで遊ぶことの面白さを、最もシンプルな形で体験できる作品だった。

ビジュアルと音の魅力 ― 小さな画面に広がる熱狂

グラフィックはドット絵ながらも、選手たちの動きにはしっかりとした個性がある。足を振り上げてシュートを放つモーション、キーパーが飛び出してボールをキャッチする瞬間、ゴール後の歓喜の姿勢――いずれもシンプルながら印象的だ。ファミコンの限られた色数と解像度の中で、任天堂のデザイナーたちは「動きの表情」を描き出すことに成功している。 さらに、BGMも初期スポーツタイトルとしては非常に完成度が高い。タイトル画面のファンファーレは「これから試合が始まる」という高揚感を生み、試合中のBGMはシンプルながらも緊張と期待を程よく演出してくれる。当時、他のスポーツゲームが無音に近い構成だったことを考えると、このBGMの導入は画期的だった。

“6人制”が生んだスピード感と遊びやすさ

11人制ではなく6人制を採用したことで、画面上の情報が整理され、プレイヤーの操作ミスが少なく済むようになっている。 選手数が少ないため、ボールの行方が常に見やすく、操作対象の切り替えもスムーズだ。ボールがフィールドを左右に動くスピード感が爽快で、わずか数秒の攻防の中で得点チャンスが訪れる。このテンポの速さが、「あと1回だけ」と何度もプレイを繰り返させる中毒性を生み出していた。 実際、当時の子どもたちは“ハーフタイムのチアガールショーを待つのももどかしく、連戦していた”というほどの熱中ぶりだった。テンポと手軽さの絶妙なバランスが、『サッカー』のゲームデザインの妙を物語っている。

家庭で体験する「世界大会」のような感覚

プレイヤーが選べる国は7つ。アメリカ、イギリス、フランス、西ドイツ、ブラジル、日本、スペインという顔ぶれは、現在の目で見るとサッカー強豪国としてはやや偏りがあるものの、当時の日本人にとっては十分に「世界的」だった。 なにより、自分の選んだ国旗カラーでピッチを駆け抜けるという体験は、1980年代の少年たちにとって未知の国際感覚を刺激するものだった。海外旅行やインターネットがまだ身近ではなかった時代に、“世界を相手に戦う”というロマンを感じさせたこの作品は、単なるスポーツゲーム以上の存在だったと言える。 子どもたちは「日本チームでブラジルに勝つ」という目標を胸に、繰り返しコントローラーを握った。その挑戦の繰り返しが、確かに当時のゲーム文化を育てていった。

遊ぶたびに上達を実感できる快感

本作には明確なストーリーモードやエンディングは存在しない。あるのは“試合”という純粋な対戦体験だけだ。それでも多くのプレイヤーが夢中になったのは、「自分の成長」を感じられる設計にあったからだ。 はじめのうちはボールの扱いもままならず、思うように得点できない。だが、パスのタイミングやシュート角度を理解していくうちに、次第に勝率が上がっていく。その過程が明確に体感できるように作られている。つまり、上達の楽しさを“可視化”した初期スポーツゲームのひとつだったのだ。 この構造は、後の『ウイニングイレブン』や『FIFA』シリーズにも通じる普遍的な面白さであり、『サッカー』はその基盤を築いた先駆者でもある。

今も色褪せない“原点の面白さ”

現在の基準で見れば、ドット絵も単純、操作も単調かもしれない。だが、『サッカー』の魅力は“わかりやすさ”と“完成度の高さ”の中に宿っている。 初めて触れた人でもすぐに理解でき、遊んでいくうちに深みが増す。この“わかりやすいけど奥深い”という設計思想は、任天堂のゲーム哲学そのものだ。今プレイしても、得点した時の爽快感、ゴールを守りきったときの安堵感はまったく色あせていない。 ファミコン世代にとっては、幼い頃の友人との勝負を思い出すノスタルジーとして。 新しい世代にとっては、シンプルなゲームの面白さを再確認できる教材として。 『サッカー』は、時代を超えてなお“ゲームの原型”として輝きを放ち続けている。

■■■■ ゲームの攻略など

勝利への第一歩 ― 操作と基本ルールの理解から

『サッカー』は見た目こそシンプルだが、勝つためには操作の基本を正確に把握することが欠かせない。Aボタンでロングキックやシュート、Bボタンでショートパスまたは操作選手の切り替え――この2ボタンの扱いをどれだけ自然に使いこなせるかが、試合展開を大きく左右する。 まず重要なのは「ボールを奪う動き」だ。本作ではスライディングタックルなどのアクションは存在せず、相手に接触するだけでボールを奪う仕様になっている。そのため、相手に真正面から突っ込むよりも、ボールの進行方向を予測して一歩先を取るように走り込むと成功率が高い。 また、Bボタンによる「選手切り替え」は非常に重要である。ボールに最も近い選手に操作が移るため、切り替えのタイミングを誤ると守備が崩壊する。慣れないうちは、常にボールと操作キャラの位置関係を意識し、最短ルートで接触できるよう動くのがポイントだ。

攻撃の基本 ― シュート角度と距離を意識する

シュートはAボタンで放つが、角度と距離によって決定率が大きく変化する。ゴールに対して真正面から撃つよりも、やや斜めからシュートする方がキーパーの反応が遅れやすく、得点につながるケースが多い。 特に有効なのが「ゴール左端からのカーブ気味シュート」だ。ボールの軌道はシンプルな直線だが、キーパーの位置取りが固定的なため、角度によっては反応が遅れてキャッチできない。慣れてくると、味方からのショートパスをワンタッチでシュートにつなげる“流れの速攻”も狙える。 また、キーパーの動きをよく観察してみると、ゴール中央を守る傾向が強い。そのため、ゴールポスト付近を狙ったロングシュートは意外と決まりやすく、遠距離からの一発逆転も十分可能である。

守備のコツ ― ボールの軌道を読む力を磨く

守備では、相手選手の動きよりもボールの軌道そのものに注目するのがコツだ。本作のAIはシンプルで、ボールを保持した選手はほぼまっすぐゴールに向かって突進する。そのため、ボールの進行方向上に先回りすれば比較的容易に奪取できる。 また、味方選手を活用する意識も重要だ。自分で直接奪えない場合は、あえて少し引いて相手を誘い、CPU操作の味方にボールを取らせるという戦術も有効である。特にレベルの高いCPU戦では、自分一人で守ろうとせず、チーム全体の動きを利用することが勝利への近道となる。 ゴール前では焦らず、相手がシュート体勢に入る直前で接触するタイミングを見極めると、キャッチ率が大幅に上がる。キーパーがボールに触れさえすれば確実にキャッチする仕様なので、慌てて飛び出すより冷静な位置取りを意識したい。

パスワークを活かした組み立て

本作の操作はシンプルながらも、ショートパスを繋ぐことで「展開の面白さ」が広がる。Bボタンで出すパスは、味方の位置を的確に読んで出さなければならない。味方が静止している時に出すと、その場でパスが止まり相手に奪われることもあるため、味方が前進している瞬間を見計らうことが大切だ。 2人プレイでは、実際のサッカーさながらの「連携プレイ」が可能となる。例えば、片方がドリブルで引きつけて相手をおびき寄せ、もう一方がフリーの位置に走り込んでパスを受ける。言葉を交わさずとも息を合わせて攻撃を構築できた時の快感は、まさに本作ならではの体験である。

PK戦を制するための心得

同点のままタイムアップを迎えると、勝敗はPK戦へともつれ込む。PKは5本ずつ交互に蹴る形式で、蹴る側と守る側の駆け引きが最大の見どころだ。 攻撃時はゴールの左右どちらを狙うかを素早く決断する必要があり、シュート後の弾速はやや遅めなので、相手キーパーの反応を読むことが重要になる。あえてタイミングをずらして遅めに蹴ると、相手が早く動いた場合に逆を突けることもある。 守備側では、相手の蹴る瞬間に方向キーを入れるだけで飛びつけるが、反応が速すぎると逆を突かれやすい。ボールの出足を見てから方向を決めても十分間に合うので、焦らずに見極めよう。 PK戦は運の要素も絡むが、全体の勝敗を左右する緊張の瞬間であり、『サッカー』における白熱のクライマックスだ。

CPU戦の攻略ポイント

CPU戦では、レベルが上がるほどパスカットやポジショニングが巧妙になる。特にレベル4以上では、正面から攻めても容易に得点できない。 攻略のコツは“サイド攻撃”だ。中央突破を狙うよりも、左右のサイドを使って敵を広げ、キーパーの守備範囲を分散させると決定機が増える。また、フィールド中央付近で不用意にボールを取られないよう注意すること。中盤でのロストボールは、即カウンターにつながるリスクがある。 守備では、味方を活用してパスカットを狙うより、あらかじめ守備ラインを整えることが大切だ。相手がシュートレンジに入る前に、こちらがボールに触れられる位置を確保しよう。 なお、CPUの攻撃パターンは単調なので、慣れてくれば先読みだけで失点を防げるようになる。高レベルを突破するには、読みの精度と反応速度が鍵を握る。

上級者向けテクニック ― キーパーの位置取りを突け!

熟練プレイヤーの間で有名なのが、いわゆる「斜め撃ち」テクニックだ。ゴール中央からではなく、やや外側から角度をつけてシュートすると、キーパーの反応が遅れるという本作特有の判定を利用した戦法である。 特に、ゴール左側から右上方向へ撃つシュートは成功率が高く、CPU戦でも有効だ。2人対戦時にこのテクニックを駆使すれば、相手が防ぎきれない一撃を放てる。 また、味方へのショートパスをフェイント代わりに使う「パスシュート」も存在する。ボールをパス方向に出すと見せかけて、直前でシュートボタンを押すことでキーパーを惑わせるのだ。反応の遅いCPU相手には特に効果が高い。

チアガールデモを利用した“リセット攻略”

本作ではハーフタイムに30秒ほどのチアガールデモが流れる。この時間を利用して戦略を立て直すのも、実は重要な攻略ポイントだ。 プレイヤーはこの短い間に、次のハーフでの攻撃方針を整理したり、相手の守備傾向を思い出したりすることができる。まるで現実のサッカーにおけるロッカールームのように、ハーフタイムが心理的リセットの役割を果たしているのだ。 デモをスキップできない点は一見不便だが、この“間”を戦術的に活用できるかどうかで勝率は変わってくる。経験者ほど、この静かな時間をうまく使う傾向がある。

裏技・小ネタ ― ファミコンらしい遊び心

当時のファミコン作品らしく、『サッカー』にもいくつかの小技が存在する。 たとえば、PK戦で相手の動きをじっと観察してからギリギリでシュートすると、成功率が格段に上がる“反応遅らせ撃ち”が知られている。また、得点後に特定のボタン入力を行うと、チアガールの登場タイミングが微妙に早まるという噂もあり、プレイヤー間で“隠し演出”を探す遊びが流行した。 他にも、試合開始直後に中央から直接ロングシュートを狙うと、稀にキーパーが反応しきれずに得点が入ることがあり、「センターキックゴール」として話題になった。これらは仕様というよりもプログラム上の挙動の隙を突いたもので、当時の子どもたちは友達と競い合いながら、そうした裏技を発見しては自慢し合っていた。

上達のための練習法

最初は短い試合時間(15分ハーフ)でCPUレベル1を相手にプレイし、操作感覚をつかむことから始めよう。慣れてきたら30分ハーフに延ばし、攻守のリズムを身につける。 自分のプレイを観察して「どこでボールを失っているか」を意識すると、自然と改善点が見えてくる。とくに、ボールを奪われやすいのは無理なドリブル突進時。焦らずパスを多用し、試合全体のペースをつかむのが上達への近道だ。 最終的にレベル5のCPUを安定して倒せるようになれば、すでに立派な“ファミコン版ストライカー”の称号を得たも同然である。

攻略の魅力 ― 研究と発見の連続

『サッカー』の攻略は、単なる反射神経勝負ではない。相手の動きを読み、ボールの挙動を研究し、わずかな角度やタイミングを探り出す――まるで科学実験のような探究心を刺激する要素に満ちている。 ファミコン初期のゲームながら、プレイヤー自身が“自分なりの戦術”を編み出せる自由度を備えており、やり込み甲斐は驚くほど高い。だからこそ、発売から40年近く経った今でも、レトロゲーマーの間で「意外と奥が深い名作」として語り継がれているのだ。

■■■■ 感想や評判

ファミコン初期にして“本格派”と称された衝撃

発売当時、『サッカー』はファミコンユーザーの間で「リアルすぎる!」と話題になった。 1985年といえば、まだ『スーパーマリオブラザーズ』が発売される前の時代であり、アクションやシューティングが中心のファミコン市場において、チームスポーツをリアルに再現する作品は極めて珍しかった。 プレイヤーたちは、単なるボール遊びではなく「サッカーの試合を操作している感覚」に驚かされ、ゲーム雑誌の読者投稿欄や子ども向けのテレビ番組でも、“友達と盛り上がるスポーツゲーム”として紹介されることが多かった。 特に印象的だったのは、オフサイドの存在やPK戦の導入など、ルール面のリアリティ。 当時の子どもたちの多くは、ゲームを通して初めてサッカーの細かいルールを学んだとも言われており、「このゲームでサッカーを覚えた」という声が少なくなかった。 こうした教育的側面すら備えていた点が、『サッカー』が単なる娯楽にとどまらず“家庭用ゲーム文化の礎”として評価される理由でもある。

“友達と遊ぶ”ことが最大の面白さ

プレイヤーの多くが口をそろえて語るのが、「2人対戦の面白さ」である。 当時の家庭用ゲームでは、1人プレイでハイスコアを目指すタイトルが主流だったため、「同じ画面でリアルタイムに競い合う」という体験は新鮮だった。 友達と肩を並べて遊ぶと、勝敗を超えた“スポーツ的興奮”が生まれる。 ゴールを決めた瞬間の歓声、失点した時の悔しさ、延長戦での一瞬の沈黙――そのどれもが、現実の試合さながらのドラマを作り出した。 家庭のテレビの前がまるで競技場のような熱気に包まれる、そんな不思議な体験を与えてくれたのが『サッカー』だった。 特に1980年代の子どもたちにとっては、「学校帰りに友達の家で遊ぶ」「週末に兄弟でトーナメント戦を開く」など、日常の中にこのゲームが自然と溶け込んでいた。 それは単なるゲームではなく、“家の中でできるスポーツ”としての新しい文化だったのだ。

シンプルさが生んだ中毒性

レビューや当時のプレイヤーコメントを振り返ると、『サッカー』はそのシンプルさゆえに「何度でも遊べる」と評価されていた。 明確なクリアやエンディングは存在しないが、1試合ごとの勝敗が積み重なることで、自然と「もう一戦!」という気持ちが湧き上がる。 勝った時の達成感、負けた時のリベンジ欲――この感情の循環が、何時間でも遊び続けさせた。 特に2人対戦時には“勝ち逃げ禁止ルール”が生まれ、勝者が続投して連勝記録を競う遊び方も定番となった。 後年のスポーツゲームにも見られる“大会形式の遊び方”の原型が、すでにこの時点で確立していたと言ってよい。

メディアが注目した“完成度の高さ”

当時のゲーム雑誌『ファミリーコンピュータマガジン』や『マイコンBASICマガジン』では、『サッカー』が任天堂スポーツシリーズの中でも特に完成度の高いタイトルとして取り上げられていた。 グラフィックの分かりやすさ、音楽の軽快さ、テンポの良いゲーム進行――どれもが初期ファミコンの制約を感じさせない仕上がりだったからだ。 また、「ボールの挙動が自然」「キーパーの動きに説得力がある」など、当時の技術的な観点からも高い評価を得ていた。 特にBGMの存在は画期的で、試合を盛り上げる演出として称賛された。 当時の誌面レビューでは「試合中に音楽が流れるスポーツゲームは珍しく、臨場感を倍増させている」とのコメントも残されている。

プレイヤーごとに違う“熱中ポイント”

本作の面白さは、プレイヤーの性格やスタイルによって感じ方が異なる点にもある。 ある人は「パスをつないでゴールを狙うチームプレイの快感」を語り、別の人は「ドリブル突破のスリル」を好む。 中には「PK戦の緊張感がたまらない」「レベル5のCPUに勝った瞬間の達成感が忘れられない」と語るプレイヤーも多い。 つまり、このゲームは“遊び手の個性を映す鏡”のような存在であり、万人が同じ楽しみ方をするわけではなかった。 そんな多様な遊び方を許容する柔軟な設計も、任天堂タイトルらしい魅力といえる。

当時の日本における“サッカー普及”との関係

1980年代前半、日本のサッカー人気はまだ発展途上で、Jリーグの開幕もはるか先の未来だった。 そのような中で『サッカー』というタイトルが全国の子どもたちに広がったことは、スポーツとしてのサッカーが浸透する一因になったとする意見もある。 雑誌インタビューである開発者は、「子どもたちがこのゲームを通してルールを覚え、サッカーに興味を持ってくれたら嬉しい」と語っており、教育的・文化的側面も意識されていたことがうかがえる。 実際、当時の小学校では“昼休みのサッカー”がブームになり、ゲームで学んだポジション取りを真似して遊ぶ子どもたちも多かったという。 『サッカー』は、単なる家庭用ソフトを超えて、日本におけるサッカー文化の黎明を支えた作品のひとつだったのだ。

チアガール演出への賛否

一方で、ハーフタイムに登場するチアガール演出については意見が分かれた。 「華やかで試合に彩りを添える」と好意的に受け取る層がいる一方で、「試合テンポが中断されてしまう」「スキップできないのが不便」という声も少なくなかった。 ただし、この演出は結果的に本作を印象づける要素となり、「ファミコンの中でチアリーダーが動いている!」という驚きが子どもたちの心に強く残った。 当時としては技術的にも珍しく、後の作品では“演出による息抜き”という概念を確立するきっかけとなったとも言われている。

海外ユーザーからの評価

『サッカー』は日本だけでなく海外でも発売され、北米やヨーロッパの任天堂ユーザーからも一定の評価を得た。 特に北米では「Nintendo Soccer」というタイトルでリリースされ、当時のアメリカ任天堂のカタログにも“戦略的スポーツゲーム”として紹介されていた。 ただし、当時のアメリカではサッカー自体の認知度が低かったため、野球やアメリカンフットボールと比べると人気は限定的だった。 それでも、「チームを操作して試合を作る面白さ」は共通しており、欧州圏では特に人気が高かった。イギリスのゲーム誌『Computer and Video Games』では、「任天堂が初めて本格的にサッカーを再現した作品」として高得点を獲得している。 後に海外のファンサイトでは、「レトロサッカーの始まり」として本作を“祖”と称えるレビューも多く見られる。

プレイヤーの記憶に残る“手触り”

今でもレトロゲーマーの間では、「あの感触が忘れられない」という声が多い。 ドリブル中の微妙な遅延、ボールを蹴った瞬間の“キュッ”という効果音、ゴールネットが揺れるように見えるピクセルの演出――すべてが当時の感動を呼び起こす要素として語り継がれている。 単に懐かしむのではなく、“あの頃のシンプルな操作と緊張感”が今でも通用することに、改めて驚くプレイヤーも少なくない。 レトロフリークやNintendo Switch Onlineで再プレイした若い世代からも、「簡単なのに奥深い」「一瞬でハマる」といった新鮮な感想が寄せられており、時代を超えて楽しめる普遍性を持っていることが証明されている。

総合的な評価 ― 草創期の傑作

総じて『サッカー』は、「ファミコン初期における完成されたスポーツゲーム」として高い評価を得ている。 操作性、ルール再現度、テンポ、難易度設定――いずれも当時の技術水準をはるかに超えた完成度を誇り、単なる試作的作品ではなく“遊べる本格サッカー”として名を残した。 発売から40年近く経った今も、動画配信者やレトロゲーム愛好家によるプレイ動画が公開され、コメント欄には「子どもの頃これで兄に勝てなかった」「BGMを聞くと胸が熱くなる」といった声が寄せられている。 懐かしさと同時に、「ここからすべてが始まった」という原点への敬意を感じさせるコメントが多いのが印象的だ。 『サッカー』は、単なるスポーツゲームの1本ではなく、“家庭用ゲームにおけるチーム競技再現の礎”として、今なお語り継がれる存在なのである。

■■■■ 良かったところ

誰でもすぐに楽しめる直感的な操作体系

『サッカー』の最も優れた点は、何といってもその「操作の分かりやすさ」だ。 AボタンとBボタン、そして十字キー。 それだけでドリブル、パス、シュートといったすべてのアクションが成り立つ。 説明書を読まずとも、ボールを追いかけ、相手にぶつかって奪い、シュートを打てばゴールが決まる――というシンプルな体験設計は、当時の子どもたちにとって非常に親しみやすいものだった。 複雑なルールや難しい操作を覚えなくても、感覚的に「サッカーをしている気分」を味わえるという直感的な面白さ。これこそ、任天堂が得意とする“誰もが遊べるゲームデザイン”の象徴だった。 結果として、このタイトルはサッカー好きだけでなく、ゲーム初心者や家族にも広く受け入れられたのである。

ファミコン初期とは思えないリアリティ

1985年という時代背景を考えると、『サッカー』のグラフィック表現は驚くほどリアルだった。 選手がボールを蹴るモーション、キーパーのセーブ動作、ゴールネットの揺れを表現した点滅など、当時のファミコンの描画性能を最大限に活かしていた。 フィールドには白線がしっかりと描かれ、観客席を思わせる背景もあり、「小さなテレビの中にスタジアムがある」という感覚を味わえた。 しかも、ゲーム中のBGMがしっかり鳴っている。 当時のスポーツゲームでは効果音のみの作品も多く、無音の中でプレイすることが普通だったが、『サッカー』では軽快な音楽が試合の緊張感を演出。まるで実況が聞こえてくるような臨場感を与えてくれた。 「プレイヤーを飽きさせない音と動きの設計」――これは任天堂のこだわりが随所に感じられる部分である。

バランスの良い難易度設定

レベル1からレベル5までの5段階のCPU難易度は、単なる“強さ調整”ではなく、プレイヤーの上達を実感させるための巧みな設計となっている。 最初はゴールを決める快感を簡単に味わえるが、少し慣れるとCPUが堅実な守備を見せ始め、レベル4以降では一瞬の油断が命取りになる。 この段階的成長システムによって、プレイヤーは「練習 → 成功 →挑戦 →克服」という自然な流れを体験できるのだ。 特に当時はインターネットも攻略本も乏しい時代。 自力で少しずつ上達していく感覚が、子どもたちにとって何よりの喜びだった。 この“学習曲線の心地よさ”が、長年遊ばれ続けた理由のひとつである。

2人プレイによる究極の盛り上がり

『サッカー』は、CPUとの対戦でも十分楽しいが、その真価はやはり2人プレイにある。 友達や兄弟と同じ画面を共有し、相手の隙を突いてゴールを決めたときの爽快感は格別だ。 勝敗が単なるスコアの差ではなく、「読み合い」「反応」「戦略」の結果として決まるため、試合ごとに異なるドラマが生まれる。 一方が守りに徹しても、もう一方が速攻で切り込む――プレイヤーの個性がプレイスタイルとして現れる点が、この作品の奥深さを引き立てている。 特に当時は「勝ったら次の相手に交代」「5連勝したらチャンピオン」など、家庭内でオリジナルルールを作って遊ぶのが定番だった。 その柔軟な遊び方こそ、ファミコンの時代を象徴する“みんなで作る楽しさ”の源であった。

オフサイドやPKなど、本格的なルールの導入

1980年代前半の家庭用ゲームで“オフサイド”を実装していた作品はほとんど存在しない。 『サッカー』では、ボールが前線の味方に渡る際にオフサイドポジションにいた場合、しっかりと笛が鳴る。 このシステムは当時のプレイヤーに驚きを与え、「本物のサッカーっぽい!」と高く評価された。 さらに、試合が引き分けに終わるとPK戦に突入する仕様も画期的だった。 シュートの駆け引き、キーパーの読み合い――この短い攻防の緊張感がプレイヤーの心を掴んだ。 後のサッカーゲームでは当たり前となった要素が、この1985年の作品で既に確立されていたのである。

チアガールの登場で華やぐ試合展開

ハーフタイムのチアガールショーは、ファミコン黎明期において驚異的な演出だった。 わずか数秒間のアニメーションではあるが、ピクセル単位で丁寧に描かれたキャラクターがリズムよく踊る様子は、当時の少年たちを魅了した。 多くのユーザーがこのシーンを「試合の休憩時間」ではなく、「努力へのご褒美」として楽しんでいたという。 しかも、試合の緊張を一度リセットし、後半戦への集中を高める効果もあった。 まさに“静と動のリズム”がゲームのテンポを整える絶妙な仕掛けだったと言える。

テンポの良い試合時間と選択制

試合時間を15分・30分・45分の中から選べるというシステムも、当時としては画期的だった。 現実時間に換算すると1/4程度のスピードで進むため、忙しい時でも短時間で一試合を楽しめる。 逆にじっくり遊びたいときは45分ハーフを選んで白熱の長期戦に挑むこともできる。 この柔軟なプレイタイム設計は、家庭での遊び方を豊かにし、プレイヤーに「選ぶ自由」を与えた。 まさに“プレイヤー主導の体験”を重視した任天堂らしい発想だった。

国際色豊かなチーム選択

7カ国(日本・アメリカ・イギリス・フランス・西ドイツ・ブラジル・スペイン)から好きなチームを選べる点も魅力の一つだ。 能力差がないため、どの国を選んでも公平に戦えるが、それでも「自分の国を応援する」「憧れのブラジルで挑戦する」といった“気持ちの選択”がプレイの動機を強化した。 今でこそチーム差や選手ステータスが当たり前だが、この時代に「国を選ぶ」というだけで、プレイヤーは世界大会の一員になった気分を味わえた。 小学生が「日本でブラジルに勝った!」と喜ぶ――そんな純粋な達成感が、ゲームを越えた誇りに変わったのだ。

サウンドと効果音の心地よさ

音楽面では、シンプルながら耳に残るメロディラインが高く評価された。 試合開始前のファンファーレ、ハーフタイムの小気味よいBGM、試合終了時の効果音――どれもが短いながら強い印象を残す。 特にゴールを決めた瞬間のサウンドはプレイヤーの記憶に焼きついており、「あの音を聞くと今でも胸が熱くなる」と語るファンも多い。 ハード性能に制限がある中で、これほど“耳で楽しめるスポーツ”を作り上げた点は、まさに職人技である。

飽きの来ない構造とリプレイ性

エンディングが存在しないことは欠点にも見えるが、それがかえって本作の寿命を延ばした。 試合を終えるたびに「次はもっと上手くなりたい」「別の国でやってみよう」と思える。 これこそがスポーツの本質であり、『サッカー』が何度でも遊ばれる理由だ。 難易度・対戦・戦術・テンポ――それらが絶妙に噛み合った結果、シンプルながら飽きのこない名作となった。 発売から40年を経た今でも、レトロゲームファンがプレイ配信を行うのは、このリプレイ性の高さゆえだろう。

ファミコンの限界を超えた“挑戦”の象徴

最後に挙げたい良点は、「技術的挑戦への姿勢」である。 当時のハード性能では、複数キャラを同時に動かすことすら困難だったにもかかわらず、任天堂は“サッカーを成立させる”という大胆な目標を掲げた。 その結果、ボタン切り替えで最もボールに近い選手を自動選択するシステムが生まれ、後のサッカーゲーム全般に受け継がれていった。 この“プレイヤー補助機能”の発想は、現在のスポーツゲームにも共通しており、『サッカー』はまさにゲームデザイン史における礎となった。 そうした創意工夫が、シンプルなゲームの中に確かな革新を息づかせている。

■■■■ 悪かったところ

11人制ではなく6人制という簡略化の限界

『サッカー』は当時の技術的制約を踏まえて、1チーム6人制(フィールドプレイヤー5人+ゴールキーパー1人)で構成されている。 この設計は処理の軽量化と操作の簡便化を目的としたものであり、ファミコンというハードの性能を考えれば当然の判断だった。 しかし、リアルなサッカーを期待していた一部のプレイヤーからは「人数が少なすぎる」「空きスペースが広く感じる」といった不満の声も少なくなかった。 11人制を想定したサッカーに慣れている人ほど、フィールドの広さに対して選手が少ないため、試合がやや間延びして感じられたのだ。 また、チーム人数が少ないことによって「戦略性の幅」が狭くなり、パスワークを駆使するよりもドリブル突破が優位になりがちで、戦術的な深みが薄いという指摘もあった。 とはいえ、これはあくまで当時の技術的限界の中での折衷策であり、後年のサッカーゲームが進化していくための“原型”としての意義を持っている点は見逃せない。

単調になりがちな試合展開

シンプルな操作性は本作の魅力でもあるが、同時に“単調さ”という弱点にもつながっていた。 シュート、パス、ドリブルのアクションに大きな変化がないため、試合を重ねるとプレイパターンが固定化してしまう傾向があった。 特にCPU戦では相手チームの行動パターンが少なく、レベルを上げても守備の強さが変わるだけで、戦術的な多様性に乏しい。 その結果、「同じような試合が続く」「点の取り方がワンパターンになる」と感じるプレイヤーも多かった。 また、ヘディング・スライディング・クロスボールといったサッカー特有の要素が存在しないため、より多彩なプレイを求める層には物足りなさが残った。 特に後に登場する『燃えろ!!プロサッカー』や『エキサイトステージ』などと比べると、展開のスピードや演出面で古さを感じてしまう点は否めない。

チアガールデモがスキップできない問題

ハーフタイムに登場するチアガールのダンスシーンは当時としては斬新な演出だったが、何試合も連続してプレイするユーザーにとってはやや煩わしい存在でもあった。 30秒程度の短い演出とはいえ、スキップ機能がないため、連戦していると毎回同じアニメーションを見せられることになる。 当時の雑誌レビューでも「最初は楽しいが、慣れてくるとテンポを損なう」との意見が散見された。 特に友人との対戦を続けていると、この小さな“待ち時間”が意外に気になる。 もしスキップ機能やバリエーションの異なるデモが実装されていれば、飽きが来にくかったかもしれない。 ただし、この演出が子どもたちにとって「試合の合間の一息」として親しまれていたのも事実であり、良くも悪くも印象に残る仕様であった。

PK戦の難易度バランスの問題

引き分け時に突入するPK戦は、ゲーム的に盛り上がる要素のひとつだったが、その操作バランスには課題があった。 シュートの弾速が遅く、キーパーの反応が非常に速いため、守備側が圧倒的に有利なのだ。 結果として、「どちらもなかなか点が入らず引き分けが続く」という現象が起こりやすく、PK戦が決着の手段というより“延長の延長”のような感覚になってしまっていた。 また、シュート方向を指定する際の操作受付がやや曖昧で、プレイヤーが思った方向と違う場所にボールが飛ぶことも多く、フラストレーションにつながる要因となった。 のちのサッカーゲームではこの問題が改良され、緊張感と公平性を両立したPK戦が標準化していくが、その意味でも『サッカー』は“試行錯誤の第一歩”であったといえる。

選手AIの単純さと挙動の鈍さ

本作のAI(自動操作キャラクターの動き)は、当時のプログラム技術を考えれば十分健闘していたが、現代の感覚で見るとかなり単調である。 ボールの位置に対して常に直線的に動くため、味方のフォーメーションが崩れやすく、守備の際に「誰も戻ってこない」「ゴール前がガラ空きになる」などの状況が頻発する。 また、攻撃時にも味方の動き出しが遅く、パスを出しても誰も走り込んでくれない場面が多い。 プレイヤーがいくら上手くなっても、チーム全体の動きが噛み合わないというストレスがあり、“個人プレー偏重”の試合展開になりがちだった。 後年の作品のようにポジション意識やゾーンディフェンスといった概念が導入されるのはまだ先の話であり、この点はファミコン初期ならではの限界といえる。

操作レスポンスの不安定さ

ボールの接触判定や方向転換のタイミングがやや不安定で、慣れるまで誤操作が起こりやすかった。 特にボールを持っている状態でBボタンを押すとショートパスになるが、ボールを持っていない場合は「操作選手の切り替え」となるため、混乱しやすい。 慣れないプレイヤーは「今どの選手を動かしているのか」が分からなくなり、結果として不用意に失点してしまうケースもあった。 この“操作の曖昧さ”は後年の作品で改善されていくが、当時のファミコンコントローラーのシンプルさが逆に裏目に出た形とも言える。 反面、こうした不完全さがプレイヤーの集中力を高め、練習意欲を刺激したという側面もある。

視認性の問題 ― 小さな選手とボールの見づらさ

画面はサイドビュー方式で描かれているが、ピッチが広く、選手も非常に小さいため、ボールの位置を見失うことがある。 特にスピード感のある展開や、ゴール前で複数キャラが重なった場合、どの選手がボールを保持しているのか判断しづらい。 また、フィールドカラーと選手ユニフォームの色が近い場合があり、特定の組み合わせでは視認性が落ちるという問題も存在した。 これはブラウン管テレビの画質にも左右され、家庭環境によってプレイしやすさが変わるという当時特有の課題でもあった。 後年の作品ではスプライトの拡大や影の演出によってこの問題が解消されていくが、『サッカー』ではまだ技術的に限界があった。

チーム差がないことの“味気なさ”

7カ国からチームを選べる点は好評だったが、実際には性能差がないため、どの国を選んでもプレイ感覚がほぼ同じ。 そのため「日本で勝っても、ブラジルで勝っても変わらない」という声が少なくなく、国ごとの個性を求める層には物足りなかった。 もちろん当時のメモリ容量では能力差を設けるのは難しかったが、せめてユニフォームカラーやBGMに変化があれば、より愛着を持てたかもしれない。 現代の視点で見れば、“バランス重視の公平設計”は優れた理念だが、当時のプレイヤーにとっては「違いがない=飽きやすい」と映ったのだ。

ルール説明の不足と学習曲線の急さ

ゲーム内にチュートリアルが存在せず、説明書を読まなければオフサイドなどのルールが理解しづらい。 結果として、初めて遊ぶ人は突然笛を吹かれて「なぜ止められたのか分からない」という混乱を味わった。 また、ゴールキーパーの操作方法やパスの距離感など、感覚で覚えなければならない要素が多く、初心者がすぐに負けてしまうケースも多かった。 もう少しプレイヤーに学習させる仕組み(練習モードなど)があれば、入口としてさらに親切だっただろう。

全体的なテンポの偏り

攻撃と守備のテンポが極端で、ボールを奪われた瞬間に一気にピンチを迎える一方、こちらの攻撃では相手の戻りが遅いためあっさり得点できることも多い。 このテンポの不均衡が、慣れてくると“スコアの偏り”を生み出す。 例えば、CPU戦ではレベル1で10点差、レベル5で0対0の引き分けといった極端な展開になりやすい。 これは難易度調整よりもAI挙動の単調さに起因するものであり、のちのサッカーゲームの課題として引き継がれていくことになる。

まとめ ― “不完全さ”が示した進化の方向

こうして見ると、『サッカー』には確かに多くの課題が存在した。 しかし、それらの欠点は“初期サッカーゲームとしての宿命”であり、むしろ後世の進化を促した要素でもある。 シンプルすぎる試合構成、少人数制、AIの単純さ――どれも次世代の開発者が改良を重ねる原点となった。 つまり、欠点であると同時に「次への課題」を提示した作品だったのだ。 ファミコン黎明期の“挑戦的未完成”こそが、このタイトルの本質と言える。 その意味で、『サッカー』の悪かった点は、単なる欠点ではなく「歴史的な進化の余白」だったのである。

[game-6]■ 好きなキャラクター

国ごとに個性が光る“無言の戦士たち”

『サッカー』に登場する選手たちは、名前もセリフも存在しない。 しかし、それでも当時のプレイヤーは「この選手が好き」「このチームが相棒だ」と自然に愛着を持っていた。 なぜなら、7つの国それぞれがユニフォームカラーや肌の色で区別され、見た目や雰囲気に小さな“個性”を持っていたからである。 ファミコンのドット絵という限られた表現の中で、デザイナーたちは国のイメージを巧みに落とし込み、 プレイヤーが想像の中でキャラクター性を補完できるように設計していた。 それはまるで、台詞のない無声映画が観客の想像力を引き出すような効果を持っていたのだ。

日本チーム ― 親近感と誇りの象徴

多くのプレイヤーが最初に選んだのは、やはり“日本チーム”であった。 ユニフォームは青を基調としたシンプルなデザインで、画面の中でも視認性が高く、親しみやすい存在だった。 特筆すべきは、日本チームを操作する時の“自分が代表選手になった感覚”である。 当時の日本サッカーはまだ国際舞台で活躍しておらず、テレビで海外試合を観る機会も限られていた。 そんな時代に「日本がブラジルを倒す」「西ドイツに勝つ」という体験をゲームで味わえること自体が、少年たちにとって夢のような出来事だった。 子どもたちはコントローラーを握りしめ、まるで本物の代表戦に挑むような気持ちでプレイしていたのである。 その感情の高ぶりこそが、日本チームという“無名の主人公たち”を好きにならずにはいられない理由だった。

ブラジルチーム ― 華やかで強い王者の象徴

サッカー王国・ブラジルは、当時から特別な響きを持っていた。 黄色いユニフォームと褐色の肌が描かれたブラジルチームは、画面上でもひときわ目立ち、 「強そう」「速そう」といった印象を自然と抱かせた。 実際には他国と能力差がないにもかかわらず、その“イメージの力”だけでプレイヤーのモチベーションを上げていたのである。 ブラジルチームでプレイするときの気分は、まるで世界のスター選手になったようなものだった。 友達同士の対戦でも、「俺はブラジル、お前は日本な!」という定番の構図が生まれ、 子どもたちは誇らしげに“黄色のヒーロー”を操作していた。 この「チーム=キャラクター化」の感覚は、後のスポーツゲームがキャラクター性を重視するきっかけにもなった。

西ドイツチーム ― 鉄壁の守備を象徴する存在

西ドイツチームは、白いユニフォームに黒いパンツというシンプルなカラーリングが特徴だ。 この配色が“堅実さ”“規律”を想起させ、まさに当時の西ドイツ代表のイメージそのままだった。 操作してみると、特別な性能差がないにもかかわらず、不思議と守備が安定しているように感じる―― そんな“錯覚”を覚えるプレイヤーも多かった。 彼らは地味ながらも実直なプレイスタイルで、相手の攻撃を確実に止める頼もしい存在。 「派手さはないけど、気づけば勝っている」というプレイヤーに好まれるチームであり、 中高生ユーザーの間では“通好みの選択”として人気が高かった。

アメリカチーム ― 意外な人気を集めた“挑戦者”

当時、サッカー大国とは言いがたかったアメリカが登場チームに入っていたことは、多くの子どもたちに驚きを与えた。 野球やアメフトのイメージが強い国だっただけに、「なぜアメリカが?」という疑問も多かったが、 それが逆にプレイヤーの好奇心を刺激した。 赤・白・青のユニフォームは見た目にも華やかで、視覚的な印象が強い。 「弱そう」と言われながらも、使い込むうちに“アンダードッグ(下剋上)”のような魅力を感じるプレイヤーが増え、 ファミコンユーザーの間では密かな人気チームとなっていた。 特に「ブラジルに勝ったアメリカ」という状況を作り出すと、子どもたちは歓声を上げ、自分が歴史を変えたような達成感を覚えた。 その体験が、アメリカチームを“好きなキャラクター”として記憶に残した理由のひとつである。

スペインチーム ― 攻撃的プレイを象徴する赤い闘志

赤いユニフォームが印象的なスペインチームは、ビジュアル面で強烈な存在感を放っていた。 画面上で動くと非常に目立つ色合いで、プレイヤーの操作キャラがどこにいるのか一目でわかる。 そのため、視認性の良さから「使いやすいチーム」として選ばれることが多かった。 攻撃的な印象を与える赤という色は、プレイヤーの心理にも作用し、「攻めて勝つ!」という気持ちを自然と高めてくれる。 実際、攻撃重視のプレイスタイルを好む人々にとって、スペインはまさに理想のチームだった。 ゴールを決めたときの赤いユニフォームの躍動感は、他国にはない爽快さがあり、 「赤の戦士たち」として今でも語り継ぐファンもいる。

イギリスチーム ― 伝統とユーモアを併せ持つ存在

イギリスチームは、やや地味ながらも独特の存在感を放つ。 “イングランド”ではなく“イギリス”として登場している点が印象的で、 当時の日本ではサッカー文化の知識が限られていたことを示している。 それでも白と青の配色は清潔感があり、シンプルで美しい。 また、イギリスチームで遊ぶと、どこか“紳士的に戦う”という意識が芽生えるのも不思議な魅力だ。 友達同士の対戦でも「イギリスはフェアプレーでいく!」などと冗談交じりのやり取りが生まれ、 キャラクター性が薄いはずなのに、“国のイメージ”が自然とプレイヤーのロールプレイを誘発していた。 こうした心理的演出は、現代のスポーツゲームが採用する「チームごとの演出」に通じる先駆け的要素でもある。

フランスチーム ― エレガントな雰囲気と戦術派人気

フランスチームのユニフォームは青に白いアクセントが入ったスタイリッシュなデザインで、 画面全体に映える配色が美しかった。 「美しいサッカー」「パスワークの芸術」といった当時のフランス代表のイメージを反映しており、 プレイヤーの中には「フランス=テクニカル」という印象を持つ人も多かった。 特にパスを多用して相手を崩すスタイルのプレイヤーから支持され、「技術で勝つチーム」として人気を集めた。 中高生の間では「俺はフランスで勝負する」と宣言することで、“戦術派ゲーマー”をアピールする傾向もあり、 チームの見た目とプレイスタイルが結びついた象徴的な存在だった。

ゴールキーパー ― 無口な守護神の魅力

『サッカー』では、キーパーは常に無表情で寡黙な存在だ。 しかし、ボールに触れた瞬間に完璧にキャッチする“絶対的安定感”が、プレイヤーに安心感を与えていた。 スライディングもパンチングもない代わりに、「触れたら止める」という潔いシステムが逆に格好良い。 試合中、ギリギリでボールをキャッチして失点を防いだ時の達成感は、攻撃側のゴールと同じくらい大きい。 一部のプレイヤーからは「このゲームの真の主役はキーパーだ」とすら言われていたほどだ。 チームカラーに関係なく、常に冷静で誤差のない守備を見せるその姿は、 ファミコンという単純な世界の中で最も“職人魂”を感じさせるキャラクターだった。

プレイヤー自身が“キャラクター”になる体験

『サッカー』のもう一つの特徴は、プレイヤーが操作キャラに感情移入しやすい点にある。 選手に固有名がないため、自然と「この選手=自分」という意識が芽生える。 だからこそ、ゴールを決めた瞬間の喜びも、失点した時の悔しさも、自分自身の体験として強く残る。 この“プレイヤー同化型のキャラクター設計”は、後の任天堂作品にも継承されていく重要な発明である。 たとえば『Wii Sports』のMiiキャラや、『Nintendo Switch Sports』のアバターの原点を辿ると、 まさにこの『サッカー』に行き着く。 プレイヤーが自分の動きをそのまま重ねられるシンプルなデザインこそ、最も人間的なキャラクター表現だったのだ。

まとめ ― 名前のないヒーローたち

『サッカー』に登場するキャラクターたちは、言葉を持たず、顔の表情もほとんどない。 それでも当時のプレイヤーたちは、国旗カラーのユニフォームや動きの癖に“人格”を見出し、 「このチームのキャプテンは俺」「こいつがエースだ」と心の中でドラマを作り出していた。 ファミコンの時代において、そうした“想像で補う遊び方”こそが真の醍醐味だったのである。 名前も背景もないキャラクターたちが、プレイヤーの心の中でヒーローに変わる。 それが『サッカー』という作品が40年を経てもなお、温かく語り継がれる理由なのだ。

[game-7]■ 中古市場での現状

令和の時代にも残る“初期スポーツゲーム”の存在感

1985年に発売された任天堂の『サッカー』は、今や発売から40年近くが経過している。 それにもかかわらず、レトロゲーム市場ではいまだに一定の人気を保ち、安定した取引が行われている。 特に「任天堂の初期スポーツシリーズ」としての歴史的価値が高く、 コレクターやレトロゲーマーの間では“ファミコン黎明期の象徴”として位置づけられている。 『ベースボール』や『テニス』『ゴルフ』などと並び、 「ファミコンのスポーツ四天王」と称されることもある。 シンプルなゲーム内容ながら、当時の任天堂のデザイン哲学を体現している作品であり、 中古市場ではプレイ目的だけでなく“資料的価値”としての需要も高い。

ヤフオク!での取引動向

ヤフオク!では、箱・説明書付きの完品状態で出品されることが比較的多く、 価格帯は1,200円~3,000円前後で推移している。 状態によって値段の開きが大きく、特に箱に日焼けやスレがある場合は1,000円台前半で落札されることが多い。 一方で、外箱やラベルの保存状態が良く、動作確認済みのものは2,500円~3,000円台で安定して取引されている。 中でも“初期ロット(黒箱パッケージ)”や“ファミコンロゴ初期デザイン”のものは、コレクター需要が高く、 3,500円以上の落札事例も確認されている。 オークション形式で競り合いになることは少ないが、 「未使用に近い」や「動作保証付き」といった安心感のある出品には、複数のウォッチ登録が付く傾向にある。 また、まとめ売りの一部として出品されるケースも多く、 『ベースボール』や『ゴルフ』などとセットで5,000円前後で落札されることもしばしば見られる。

メルカリでの販売状況と特徴

フリマアプリ「メルカリ」では、ヤフオクよりも出品点数が多く、 個人ユーザーが家庭で保管していたソフトを気軽に出品するケースが目立つ。 価格帯は1,000円~2,800円ほどで、特に「カートリッジのみ」タイプが主流。 箱や説明書付きの完品は少ないが、状態が良ければ2,000円台後半で短期間のうちに売れる傾向がある。 メルカリの特徴として、“見た目のきれいさ”が価格に直結しており、 写真の撮り方が丁寧な出品者ほど高値で取引されやすい。 一方、黄ばみや日焼け、ラベルの剥がれがある場合は1,000円台前半が相場である。 「任天堂純正カセット」「動作確認済」「匿名配送」などの文言が入っていると購入率が高く、 レトロゲームをプレイ用に探すユーザー層が根強く存在することを示している。 なお、未使用・新品に近い状態のものは稀で、出品されると即完売することが多い。 2025年現在、メルカリでの“即売れ価格”はおおよそ2,400円前後となっている。

Amazonマーケットプレイスでの傾向

Amazonマーケットプレイスでは、業者や中古ショップによる出品が中心であり、 価格帯はやや高めの2,500円~4,000円で推移している。 特に「Amazon倉庫発送」や「プライム対応」の商品は3,000円台が主流で、 状態の説明が丁寧なものが多いのが特徴だ。 中古品ながら動作保証が明記されているケースが多く、安心して購入できる点を評価するユーザーも多い。 ただし、個人出品のものには“写真なし”や“動作未確認”といった曖昧な記載もあり、 購入時にはコンディション説明を確認することが推奨される。 また、Amazonでは販売履歴データが長期的に残るため、 レトロゲーム価格の指標として参照するコレクターも少なくない。 一時的に品薄になると価格が上昇することもあり、 2023年~2024年には一時期4,500円を超えた例も見られた。

楽天市場・駿河屋での取り扱い状況

楽天市場では、主に中古ゲーム専門店が出品しており、価格は2,800円~3,800円前後が相場。 状態ランクが「B」以上のものが中心で、箱付き・説明書付きセットが多いのが特徴である。 ショップによっては「レトロゲーム特集」や「任天堂初期作品フェア」として紹介されることもあり、 コレクション向け需要に強い。 また、駿河屋でも取り扱いが続いており、在庫状況によって価格が変動する。 2025年時点では、カートリッジ単体で1,980円~2,480円、完品で3,000円前後が中心価格帯となっている。 人気が集中するとすぐに「在庫なし」となるケースがあり、 定期的にサイトをチェックする愛好家が多い。 駿河屋の特徴は状態評価の正確さと写真の丁寧さで、 初期版を探すコレクターから高い信頼を得ている。

プレミア価格化しにくい“親しみ型タイトル”

『サッカー』は、コレクション市場では一定の価値を保ちながらも、極端なプレミア化はしていない。 理由は、出荷本数が多く、当時の普及率が非常に高かったためである。 1980年代後半、ほとんどのファミコンユーザーが1本はスポーツゲームを所有しており、 中でも『サッカー』は「家庭に一度はあった定番タイトル」として大量に流通していた。 そのため、現在でも中古流通量が安定しており、価格が高騰しにくい。 とはいえ、“状態の良い完品”や“未使用品”に限っては希少性が高く、 コレクター市場では安定した価値を持つ。 いわば「プレミアではないが、息の長い人気ソフト」として独自のポジションを築いている。

コレクターが注目するポイント

ファミコンコレクターの間では、『サッカー』を購入する際にいくつかのチェック項目が存在する。 まず注目されるのはパッケージの印刷違い。 初期生産分には“黒帯のロゴデザイン”と“後期版の赤帯デザイン”が存在し、微妙に書体や配置が異なる。 また、カートリッジラベルのフォントや色味にも差があるため、 細部にこだわるコレクターにとってはバリエーション収集の対象となっている。 次に重要視されるのが説明書の保存状態。 当時の任天堂スポーツシリーズは薄い紙質で印刷されていたため、折れや破れが多く、 完品で残っている個体は希少だ。 さらに、動作確認済みの信頼性も価格を左右する要素となる。 特にカセット内の接点部分が錆びていないかどうか、 電源投入時に“リセットループ”が起きないかなど、実用面の評価も重視されている。

海外市場における人気

興味深いことに、『サッカー』は海外でもじわじわと評価が上がっている。 特にアメリカやヨーロッパのレトロゲーム愛好家にとっては、 「任天堂がスポーツシミュレーションの基礎を作った作品」として研究対象になっているのだ。 NES版(北米版)“Soccer”はパッケージデザインが異なり、海外コレクターの間では状態良品が$25~$60程度で取引されている。 北米版では1987年リリースで、日本版よりやや遅れて発売されたこともあり、 “初期任天堂の国際展開”を象徴する作品として再評価が進んでいる。 特に海外のYouTuberがレトロゲームレビューで取り上げたことをきっかけに、 eBayでは2023年以降、出品数が増加した。 国内外を問わず、『サッカー』は「原点としての価値」をもつタイトルとして安定した人気を誇っている。

まとめ ― 普遍的な“ファミコンの記憶”として

2025年現在、『サッカー』は中古市場で高額取引されるタイトルではないが、 その存在感は決して薄れていない。 それは単なるゲームソフトではなく、 「家族や友人と笑い合ったあの日の記憶」を閉じ込めたタイムカプセルのような存在だからだ。 箱の角が少し潰れていても、カセットに小さな傷があっても、 そこには当時の“遊びの温度”が刻まれている。 多くのファミコンソフトが市場から消えつつある今、 『サッカー』が中古店やオンラインショップに並び続けていること自体が、 任天堂の原点である“遊びの普遍性”を証明している。 安価でありながら文化的価値を持ち続ける―― それが『サッカー』というゲームの、何よりも大きな魅力である。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【PS】 ワールドサッカー 実況ウイニングイレブン3 ワールドカップ フランス98【中古】 プレイステーション プレステ

【中古】 ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014/ニンテンドー3DS

評価 4.5

評価 4.5

![【中古】[PSP] WORLD SOCCER Winning Eleven UBIQUITOUS EVOLUTION 2008(ワールドサッカーウイニングイレブン ユビキタスエヴォリュー..](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1021/0/cg10210433.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[PS2] ワールドサッカー ウイニングイレブン5 ファイナルエヴォリューション コナミデジタルエンタテインメント (20011213)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1040/0/cg10400345.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[PS2] ワールドサッカーウイニングイレブン6 ファイナルエヴォリューション(World Soccer Winning Eleven 6 Final Evolution) ..](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1040/0/cg10400717.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[GC] ワールドサッカーウイニングイレブン6 ファイナルエボリューション(WORLD SOCCER Winning Eleven 6 Final Evolution/ウイ..](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1034/0/cg10340078.jpg?_ex=128x128)