【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【発売】:コナミ

【開発】:コナミ

【発売日】:1981年3月

【ジャンル】:シューティングゲーム

■ 概要

コナミ初の横スクロールシューティングとしての誕生背景

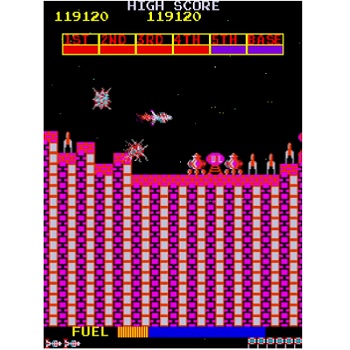

1981年3月、当時まだ家庭用ゲーム機よりもアーケード市場が主流だった時代に、コナミは後のシューティングゲーム史に深く名を刻むこととなる『スクランブル(SCRAMBLE)』を発表した。

本作は縦長のモニターを用いながらも画面を横方向に強制スクロールさせるという、当時としては画期的な構成を持つアーケードタイトルだった。1970年代後半の「スペースインベーダー」以降、固定画面型のシューティングが主流であった中で、プレイヤーの視界そのものを横方向に移動させ、プレイの緊張感と世界観の連続性を同時に表現するという発想は革新的であった。

この試みはのちに『グラディウス』(1985)や『R-TYPE』(1987)などに受け継がれ、「横スクロールシューティング」という新たな潮流を確立する礎となった。

開発経緯と世界的な発表

『スクランブル』は、1981年1月にロンドンのオリンピア会場で行われた「第37回アミューズメント・トレーディング・エキシビション(ATE)」で初公開された。コナミはこの作品を単なる日本国内の娯楽機器としてではなく、世界市場に通用するアーケードゲームとして位置付けていた。

同年3月、日本国内ではコナミの総販売代理店であった「レジャック」から正式に発売され、その後アメリカではスターン・エレクトロニクス、イギリスではサミット・コイン、台湾ではアーティック・エレクトロニクスといった現地企業に製造販売のライセンスを与え、世界各国で稼働を開始した。

このグローバル展開は、当時まだ日本企業が海外市場に進出すること自体が稀だった時代において非常に挑戦的な試みであり、『スクランブル』の成功がその後のコナミの海外戦略を大きく押し広げるきっかけとなった。

ゲームシステムの革新性

本作のゲームデザインは、それまでの「敵を撃つ」だけの単純なシューティングとは異なり、複数の管理要素を導入していた。

最も特徴的なのは、燃料(FUEL)システムの存在である。

プレイヤーは自機「スペース・ファイター」を操作し、敵の弾や地形を避けながら進行するが、時間の経過とともに燃料ゲージが減少していく。燃料が尽きると墜落してミスとなるため、画面下部にある「FUEL」と書かれた地上タンクをミサイルで破壊して補給を続ける必要がある。

この「資源管理」と「攻撃・回避」の同時操作がプレイヤーに新しい緊張感をもたらし、単調になりがちなシューティングのリズムに戦略性を加えた。

また、本作では2ボタン制(対空ショットと対地ミサイル)を採用しており、敵の種類や位置に応じて使い分ける必要があった。対空ショットは前方に直進し、対地ミサイルは放物線を描いて落下する。この挙動は後年の『グラディウスIII』におけるC装備「2ウェイミサイル」の原型とも言える。プレイヤーは地形の起伏に合わせて飛行高度を調整しつつ、上空の敵と地上施設を破壊するタイミングを見極めねばならない。こうした構造が、ゲームプレイに「攻撃と回避の両立」という明確なテーマを与えた。

全6区画で構成されたステージと進行構造

『スクランブル』の世界は、6つのエリアによって構成されている。各エリアは独自の地形と敵のパターンを持ち、進むごとに難易度が上昇していく。最終エリアでは敵の基地が登場し、ここを破壊することがゲームの目的となる。

エリア1ではロケット群が立ち並ぶ荒野を進み、発射されるミサイルを避けつつ前進する。エリア2では洞窟内に侵入し、UFOのような敵が上空から襲いかかる。エリア3では高速で飛来する火の玉、エリア4ではビル群を縫うように飛行する構成になっており、地形の把握力と反射神経が求められる。

最終エリア「BASE」では敵の本拠地が現れ、ショットもしくはミサイルで破壊する。成功すれば1周クリアとなるが、地形や燃料の厳しさが増す2周目以降では難易度が急激に上がる。3周目以降では燃料消費の速度が上がり、FUEL施設の破壊漏れが命取りとなるため、実質的には高い集中力が必要なループ制ゲームとして設計されていた。

得点システムとプレイヤー心理の設計

『スクランブル』は単に敵を撃つだけでなく、プレイヤーの行動そのものが得点に結びつく設計を持っていた。1秒間飛行するごとに10点、敵ミサイルを破壊すると50点、発射後のミサイルは80点、円盤は100点、燃料タンク破壊で150点+補給というように、敵の種類と危険度に応じた報酬バランスが取られていた。

また、司令部を破壊した際には最大800点という高得点が与えられ、プレイヤーが「ここを破壊するまでは終われない」という明確なモチベーションを持つよう設計されていた。こうした得点設計はアーケード文化の中で重要な「スコアアタック」の概念を強く印象づけ、ゲーマー同士が競い合う文化を形成する一因となった。

技術的挑戦とアートスタイル

当時のアーケード基板は現在ほど高性能ではなく、滑らかなスクロールを実現すること自体が技術的挑戦であった。『スクランブル』は、エレメカのドライブゲームなどで用いられていたスクロール技術を電子的に再現し、ソフトウェア的な疑似スクロールを完成させた初期の成功例である。

さらに、荒野・洞窟・都市・敵基地といった多彩な背景は色彩豊かに描かれ、ゲームの進行に応じて変化する景観はプレイヤーに「旅をしている」感覚を与えた。このビジュアル演出の巧みさが、のちの『グラディウス』や『沙羅曼蛇』といったコナミの名作群の演出哲学に繋がっていく。

世界的ヒットと商業的成功

『スクランブル』は発売直後からアメリカ市場で爆発的な人気を博した。発売からわずか2か月で1万台以上の筐体が販売され、売上総額は2000万ドルに達したと報告されている。1981年6月には米国の月間アーケードチャートでトップに輝き、8月には販売台数15,000台を突破した。スターン社にとっても歴代2位のセールスを記録する大ヒットであり、コナミにとっても初の世界的成功作となった。

この成功を機に、コナミは『フロッガー』などの海外展開にも積極的になり、1982年2月期には売上高が前年の約3倍に増加。海外輸出が全体の8割を占めるなど、国際的企業への飛躍のきっかけとなった。

他作品への影響と後世への遺産

『スクランブル』は1980年の『ディフェンダー』に触発されつつも、そのゲーム性を「強制横スクロール+地形との干渉」という新たな軸で発展させた作品である。『ディフェンダー』が任意スクロールであったのに対し、『スクランブル』は進行方向を固定したことでテンポの良い進行感を実現した。

また、ナムコの澤野和則氏が『ゼビウス』を企画する際、この「空中と地上を撃ち分ける」発想に感銘を受けたことを語っており、『ゼビウス』の原点の一つとしても知られている。つまり、『スクランブル』は日本における縦スクロールシューティング文化の誕生にも間接的に寄与したといえる。

1981年8月には難易度を上げた続編『スーパーコブラ』が登場し、さらに家庭用移植版やクローン作品も各国で生まれた。今日では、横スクロールSTGのパイオニアとしてゲーム史の教科書的存在として扱われている。

総括:スクランブルが残した功績

『スクランブル』は、ただの古典的アーケード作品ではない。

それは「プレイヤーが世界を進む感覚」「資源管理の緊張」「対空と対地の戦略性」など、現代シューティングの原型となる数々の概念を同時に提示した、歴史的転換点のタイトルである。

わずか数分で1周できるシンプルな構造ながら、周回ごとに燃料の減少速度が上がる設計や、地形の変化によって生まれる没入感、そしてスコアアタックの競技性など、後世のゲームデザインに数えきれない影響を残した。

この作品がなければ、『グラディウス』も『ゼビウス』も、あるいは「横スクロールSTG」というジャンルそのものが違う形になっていたかもしれない。

1981年、コナミが放った一つの挑戦は、のちに世界のシューティング史を動かす「スクロール革命」の幕開けだったのである。

■ ゲームの魅力とは?

燃料システムが生む緊張と戦略性

『スクランブル』の最大の魅力は、シューティングゲームに“制限時間”ではなく“燃料”という概念を導入した点にある。プレイヤーは、時間経過とともに減少していく燃料を絶えず補給しなければならない。敵を倒す爽快感だけでなく、常に「燃料が切れたら墜落する」というプレッシャーが付きまとう。

この緊張感が、単純な撃ち合いに終わらない戦略性を生み出した。地上に配置された「FUEL」タンクを破壊すれば燃料を補給できるが、狙いすぎれば敵弾や地形に衝突してしまう。つまり、攻撃のリスクと燃料補給のリターンのバランスを取る必要がある。

このリソース管理の感覚は、後年の『グラディウス』シリーズにおける“パワーアップゲージ管理”の原型とも言える。プレイヤーが「今どの行動を優先するか」を瞬時に判断する緊張感――それこそが『スクランブル』の中核的な魅力だ。

二種類の攻撃方式が生む奥深い操作性

もう一つの魅力は、対空ショットと対地ミサイルの撃ち分けである。

従来のシューティングは、敵の位置に関係なく一種類の弾を撃つだけだったが、『スクランブル』は敵の種類と配置に応じて攻撃を選択する必要がある。空中の敵はショット、地上の敵や施設にはミサイル。しかもミサイルは放物線を描くため、命中には「予測射撃」が求められる。

この操作は当時のアーケード筐体では珍しい2ボタン方式であり、プレイヤーの手の動きがそのまま戦略に直結する。慣れないうちは難しいが、使いこなせばミサイルが連鎖的に敵を破壊する爽快感が得られる。

この「自分の判断で使い分ける二段構えの攻撃」が、単調になりがちな横スクロールSTGに奥深さを与えている。

ステージごとの地形変化とビジュアルの美しさ

『スクランブル』のもう一つの強みは、当時としては非常に多彩なステージ構成と色彩表現だ。

全6ステージのうち、それぞれが明確に異なるテーマを持ち、背景の配色・障害物の種類・敵の行動パターンまで細かく変化している。

1面の荒野では赤みを帯びた地表と発射ミサイルが連続し、2面の洞窟では暗い通路を上昇下降しながら抜けていく。3面では火の玉が画面を横切り、4面ではビル群を縫うように飛行。終盤の基地面では複雑な迷路地形と要塞が立ちはだかる。

この色彩と構成の変化によって、プレイヤーは短い時間の中でも“世界を旅している”ような感覚を得る。現代のゲームでは当たり前の「エリアによる世界観の演出」を、1981年の段階で既に実現していた点は特筆に値する。

「強制スクロール」という新しい挑戦

当時の多くのSTGは『ディフェンダー』のように任意スクロール方式だった。つまりプレイヤーが操作することで画面が進む。

しかし『スクランブル』では、プレイヤーの意思に関係なく画面が右方向へと自動的に進行する「強制スクロール方式」が採用された。

これによって生まれるのが、絶えず流れる時間と地形の緊迫感だ。

一瞬の判断の遅れが即座にミスにつながり、プレイヤーは休む間もなく思考と反射を繰り返す。

“止まれない”という設計がプレイヤーの集中力を極限まで引き出すため、1周3分という短いプレイ時間であっても、濃密な体験を味わえる。

この「流れるゲーム感覚」は、以降の横スクロール作品の標準仕様となり、シューティングのテンポ感を劇的に変えた。

音と演出の魅力

『スクランブル』は音響面でも革新的だった。

敵ミサイルの発射音、燃料爆発の重低音、そしてミス時の点滅演出――これらが当時のアーケードホールに強烈な存在感を放っていた。

特に印象的なのは、燃料切れで墜落する際の“減速音”である。徐々に落ちていく機体の音はプレイヤーに焦燥感を与え、単なるミスではなく“命の尽きる瞬間”を体感させる。

このような感情的演出は、まだ物語性の薄いアーケードゲームの中では異例の表現だった。

コナミは本作で「音をゲームデザインの一部」として活用する手法を確立し、それが後の『グラディウス』や『ツインビー』のサウンド演出へとつながっていった。

操作感とレスポンスの絶妙な調整

『スクランブル』の操作性は非常に軽快でありながら、油断すると地形に衝突してしまうほどシビアでもある。

自機の慣性は最小限に抑えられ、プレイヤーがレバーを動かすたびにすぐ反応するため、直感的な操作が可能だ。

しかし、洞窟面などでは一瞬のタイミングミスが即座に墜落につながる。そのギリギリの感覚が、プレイヤーの集中力を極限まで高める。

現代のプレイヤーが遊んでも感じる「一体感のあるレスポンス」は、1981年という時代を考えれば驚異的な完成度である。

短時間で繰り返し遊べる設計

1周3分という短いプレイ時間は、アーケードゲームの設計思想をよく表している。

『スクランブル』は“すぐにプレイできて、すぐに終わる”が、もう一度挑戦したくなるように作られていた。

燃料の減り方や敵の配置を少しずつ覚えるうちに、プレイヤーは徐々に上達を実感する。

1周をノーミスで突破できた瞬間の達成感は大きく、そのまま2周目に挑みたくなる。これが当時の「ワンコイン=1ゲーム」文化に完全にマッチしていた。

また、スコアアタック要素も強く、同じコースを何度もプレイして自己ベストを目指すリプレイ性が高かった。

シンプルながらも完成された世界観

『スクランブル』には明確なストーリーは存在しない。しかし、プレイヤーが荒廃した惑星上空を飛行し、敵基地を破壊するという一連の流れの中に、自然と「任務を遂行する緊張感」が生まれている。

地上のFUELタンク、発射ロケット、洞窟の構造、基地のビル群――これらが組み合わさり、プレイヤーの頭の中に一つの世界像が形成される。

この“プレイヤーの想像力に委ねる世界観”は、物語を語らずして体験を語るデザイン哲学であり、後のアーケードゲームに多大な影響を与えた。

続編『スーパーコブラ』へ受け継がれた要素

本作の人気を受け、同年8月には『スーパーコブラ』が登場した。

基本システムは踏襲しつつ、難易度や敵配置、燃料管理がさらに厳しくなっている。

『スクランブル』で培われたプレイヤースキルはそのまま通用するが、より正確な射撃と燃料補給のタイミングが要求される。

この連作関係は、後年の『グラディウス』→『沙羅曼蛇』のようなシリーズ構成の先駆けであり、コナミが“システムを洗練し続ける”姿勢を示した好例である。

世界中で支持された理由

『スクランブル』がヒットした要因は、単にゲーム内容が斬新だっただけではない。

アメリカやヨーロッパでも「誰でもすぐ理解できるルール」「見た目に分かりやすい目標」「短時間で完結するテンポ」という普遍的な魅力が評価された。

当時の海外市場では“難しすぎず派手でテンポが良い”ゲームが人気だったため、『スクランブル』はその条件をすべて満たしていた。

結果として、世界中のアーケードに設置され、のちに多くの模倣作を生む原型となった。

総括:シンプルさの中に宿る完成度

『スクランブル』の魅力は、派手な演出や複雑な設定ではなく、純粋なゲームデザインの完成度にある。

プレイヤーが瞬時に理解できるルール、遊ぶほどに上達を実感できる構造、そして短時間でも達成感を得られるテンポ。

これらはアーケード黄金期の理想的な設計思想であり、40年以上経った今でも通用する普遍的な価値を持っている。

『スクランブル』は“シンプル・イズ・ベスト”を体現した傑作であり、ゲームデザインの教科書として語り継がれるにふさわしい一作である。

■ ゲームの攻略など

基本操作と理解しておくべきルール

『スクランブル』を攻略するうえで、まず最初に身につけるべきは「操作とルールの完全理解」である。

プレイヤーは自機「スペース・ファイター」を操作し、2ボタンで攻撃を使い分ける。

右方向への強制スクロールの中で、前方へのショット(空中用)と下方向へのミサイル(地上用)を状況に応じて撃ち分けることが勝敗を分ける。

特に初心者は、地上ターゲットへのミサイル命中のタイミングに慣れることが最重要だ。

このミサイルは落下までにわずかな“ラグ”があるため、敵や燃料タンクよりも少し手前を狙う感覚を覚えよう。

加えて、画面下の「FUEL」ゲージの残量確認を常に意識し、燃料が半分を切ったら優先的に補給を狙う判断力が必要となる。

序盤ステージの安定攻略法

第1エリアは比較的シンプルで、地形の起伏とランダムに発射されるロケットが主な障害物だ。

地形に沿って中~高高度を保ちながら進行し、地上のFUELタンクを優先的に破壊して燃料を確保していく。

敵ロケットの発射タイミングは一定ではないが、地表近くを飛ぶと避けやすい特徴がある。

ショットを連打するよりも、タイミングよく発射して弾数制限を意識することが重要だ。

(ショットは最大4発まで、ミサイルは2発までしか画面内に存在できないため、無駄撃ちは禁物である。)

第2エリアでは洞窟内を上昇・下降しながら進む構成となる。UFO群が上から接近するが、一定の高度を保ち、洞窟の形状に合わせて動くことで被弾リスクを減らせる。

敵に当てることよりも衝突を避けることを優先しよう。洞窟エリアでミスを防ぐ最大のコツは、レバーを急に倒さず“滑らかに上下させる”ことだ。

中盤以降の地形把握と反射神経

第3・第4エリアに入ると、ゲームは一気に難易度が上昇する。

3面では高速で横切る火の玉が登場し、上空を飛びすぎると避けるスペースがなくなる。基本的には画面中央付近を飛び、火の玉が来たらわずかに上昇または下降でかわす。

このとき、焦って燃料タンクを撃とうとすると着弾の遅れから地形衝突しやすいため、補給よりも生存を優先すべきだ。

第4エリアでは都市型のビル群が立ち並び、行動範囲が一気に狭くなる。

ミサイルは発射後に画面スクロールの影響を受けにくいため、早めに撃っておくと敵施設を破壊しやすい。

このステージでは、上空のロケット弾と地形の隙間を見極める“目の感覚”が鍵だ。パターンを覚えれば安定して通過できる。

終盤の敵基地攻略と得点稼ぎ

最終ステージ「BASE」では敵の司令基地が出現する。ここでは敵の配置は少ないが、狭い地形の中で正確な操作が要求される。

司令基地の中央には破壊すべき建造物があり、ショットまたはミサイルで直接命中させることで破壊可能だ。

破壊に成功すると800点が加算され、その瞬間に画面が切り替わって次の周回が始まる。

ただし、誤って自機を体当たりさせて破壊した場合は“破壊失敗扱い”となり、やり直しとなる点に注意しよう。

高得点を狙う場合、1周目でのノーミスクリアと2周目突入が重要なポイントとなる。燃料の減りが早くなるが、敵撃破時の得点効率も上がるため、腕を磨くほどスコアが伸びていく設計だ。

燃料管理の上達テクニック

多くの初心者が苦戦するのが燃料切れでの墜落である。

燃料を補給するには「FUELタンク」を破壊する必要があるが、敵弾とのタイミングが重なると避けきれないことが多い。

攻略のコツは、燃料補給を“リズム化”することだ。

例えば「画面左端からFUELタンクが見えた瞬間にミサイルを撃つ→2発目はその直後」といったように、自分なりのタイミングパターンを作ることで、安定して補給できる。

また、補給しすぎてもゲージは上限以上に増えないため、欲張らず安全な位置取りを優先するのが上級者の判断である。

スコアアタックの基本戦略

『スクランブル』のスコアアタックでは、単に長生きするだけでなく、効率よく敵を撃破するルート取りが求められる。

1秒ごとに加算される飛行得点(10点)は安定した収入だが、より大きいのは敵ミサイル・燃料タンク・基地の破壊点である。

そのため、高得点を狙う場合は「燃料補給を最小限にして敵撃破に集中する」「リスクの低いエリアで得点を稼ぐ」といった戦略を立てるのが有効だ。

とくに第1・第2エリアでは燃料タンクが多く配置されているため、連続破壊でスコアを稼ぐのが定石。

上級者は周回プレイの中で、燃料切れギリギリまで飛行し続ける“綱渡りプレイ”を魅せることも多い。

周回プレイ時の変化と注意点

2周目以降は、燃料の減少速度が速まり、敵弾の発射頻度も上昇する。

つまり、1周目の感覚でプレイすると燃料が間に合わず墜落する可能性が高い。

この段階からは、燃料施設の撃ち漏らしをゼロにすることを意識する必要がある。

また、地形パターンは変わらないが、FUELタンクの位置がわずかに前寄りに出現する場合があるため、ミサイルの発射タイミングも微調整が必要となる。

3周目以降は、ほぼ“反射神経と記憶力の勝負”の領域であり、1ミスが即座にゲームオーバーに直結する。

それゆえ、このステージ構成をパターン化して覚えることが高難度攻略の鍵だ。

初心者がやりがちなミスとその回避法

無駄撃ちによる弾詰まり

ショット・ミサイルには画面内制限がある。撃ちすぎると新しい弾が出ず、敵を逃す。

→必要なタイミングだけ撃つ“抑制撃ち”を習慣づけること。

燃料残量を見落とす

画面下部のゲージは意外と見にくい。

→残量が1/3を切ったら優先的にFUELタンクを狙う癖をつけよう。

地形ギリギリを飛びすぎる

スリルはあるが、ほんの僅かな角度で衝突する。

→「地形から1自機分上」を基本高度に設定するのが安全。

焦って上昇しすぎる

特に洞窟面では天井にぶつかるケースが多い。

→連続した上昇操作は避け、短くレバーを入れて小刻みに調整。

これらを意識するだけで、初心者の生存率は大幅に向上する。

上級者プレイの見どころ

熟練プレイヤーになると、敵の配置と地形を完全に記憶し、「最小の動きで最大の成果を出す」ことを目指すようになる。

FUELタンクを破壊しながらギリギリの燃料で司令部に到達する姿は、まさに職人芸である。

また、周回ごとの難易度上昇を読み切り、あえて危険なルートを選んで高得点を狙う“魅せプレイ”も存在する。

アーケード筐体で観客が集まり、息をのむような集中プレイが展開される光景は、当時のゲームセンター文化そのものを象徴していた。

家庭用移植での攻略差異

後年、家庭用機やパソコンへの移植版も登場したが、基板の性能差から操作感や敵配置が微妙に異なる。

たとえばMSX版ではスクロール速度がやや遅く、燃料管理が緩和されている。

一方で家庭用移植によって反応が鈍くなるケースもあるため、アーケード版で培ったパターンをそのまま使うと上手くいかない場合もある。

攻略の基本は変わらないが、“その機種特有のリズム”を覚えることが移植版攻略のコツだ。

総括:攻略の本質は「安定と冷静」

『スクランブル』を制する最大の秘訣は、テクニックよりも“安定した精神”にある。

燃料の減少に焦らず、地形を冷静に観察し、必要なタイミングでだけ攻撃する。

このバランス感覚を身につけることで、1周3分の中に「成長」と「達成感」を感じ取ることができる。

派手な技を求めるよりも、淡々と安定してクリアする美学――それこそが『スクランブル』攻略の真髄である。

■ 感想や評判

当時のプレイヤーに与えた衝撃

1981年当時、『スクランブル』を初めて見たプレイヤーの多くは、その“動き”に驚嘆した。

固定画面の中で敵を迎撃するゲームが主流だった時代に、画面そのものが流れ、背景が動き、地形がスクロールしていく――まるでプレイヤーが世界を進んでいるかのような感覚は、まさに革命的だった。

「画面が動くだけでこんなにスリルが生まれるとは思わなかった」という声は当時のゲーマー雑誌や口コミでも多く見られ、これまでの“静止画的シューティング”から“体験型シューティング”への大きな転換点として受け止められた。

また、燃料の減少や地形との衝突といった要素が、単なる反射神経だけではなく“状況判断”を求める点もプレイヤーに新鮮に映った。

「考えながら撃つシューティング」として、多くのアーケードファンに知的な刺激を与えた作品だったのである。

ゲームセンターでの人気と熱狂

発売当時、日本国内のアーケードでは『スクランブル』の筐体に長蛇の列ができた。

特に都市部のゲームセンターでは、稼働から数日でプレイヤーが群がり、次々とスコアランキングを更新していく光景が見られた。

この作品は「プレイ時間が短く、テンポがよい」という点が回転率の高いアーケード業界に好まれ、オペレーターからも高い評価を得ていた。

実際、1周クリアまで3分程度という短時間でありながら、プレイヤーが“もう一回挑戦したい”と思わせる構成は見事だった。

雑誌のインタビューでは、当時のゲームセンター店長が「スクランブルは学生も社会人も平等に熱中できる。上手い人が3周しても5分で終わるから回転が早い」と語っており、経営的にも優秀なタイトルとして知られていた。

そのため1981年後半には、ほとんどの大規模店舗に最低1台は設置されていたといわれる。

アメリカ市場での大ヒット

『スクランブル』の熱狂は日本国内に留まらず、アメリカでも大成功を収めた。

コナミがスターン・エレクトロニクス社に販売を委託していたため、北米市場での露出は非常に大きかった。

当時のアメリカでは“シューティング=スペースインベーダーの延長”という印象が強かったが、『スクランブル』はそれを覆した。

「燃料システム」というリソース管理の概念、ミサイルとショットの使い分け、そしてカラフルな地形表現――それらすべてが新鮮で、「このゲームはまるで映画のようだ」と評価された。

ゲーム専門誌『Computer and Video Games』は1982年初頭のレビューで「プレイヤーを任務へと送り出す最初のアーケードゲーム」と絶賛。

特に“プレイヤーが任務を遂行する感覚”を持てることが、それまでの単純なスコア競争型ゲームとの差別化として高く評価された。

ヨーロッパでの評価と文化的影響

ヨーロッパでは、アート的観点から『スクランブル』が語られることも多かった。

イギリスやフランスのゲーム専門誌では、「色彩のバランス」「地形の連続性」「画面構成のリズム感」などが“新しい映像芸術”として取り上げられた。

特にロンドンのアーケードでは、プレイヤーが地形の美しさに見惚れて操作を誤るほどで、「単なる遊びを超えた視覚体験」として人気を博したという記録もある。

欧州の評論家の中には、『スクランブル』を後の“ビデオアート”の原型とみなす者すらいた。

それほどまでに、この作品の動く背景と地形の変化は視覚的インパクトを持っていたのだ。

雑誌・メディアでの評判

日本のゲーム雑誌『アミューズメント通信』や『ゲーメスト』の前身誌では、『スクランブル』は“横スクロール革命”として紹介された。

「画面を進めることで冒険が展開する」「地形がプレイヤーの敵になる」という新しい概念に対し、当時の評論家は「プレイヤーの緊張を切らさない構造」と評価している。

また、燃料システムについては「プレイヤーにリソース管理を教えた最初のゲーム」として言及されており、

“ただ撃つだけのシューティング”から“考えるシューティング”への進化を象徴する作品として評価が定着した。

一般プレイヤーの感想と共感

一般プレイヤーの感想には、

「最初は難しいけど、上達が実感できるのが楽しい」

「燃料がギリギリの時の緊張がたまらない」

「地形を覚えて滑るように進めると気持ちいい」

といった声が多かった。

また、1周が短いこともあり、「通学前に1ゲーム」「仕事帰りに3プレイ」といった日常の習慣として楽しむ人も多かった。

この“短い時間で達成感を得られる構造”は、後のモバイルゲームやeスポーツにも通じる普遍的な魅力といえる。

プロゲーマー・スコアラーの存在

当時のアーケード界には、すでに“スコアラー”と呼ばれるトッププレイヤーたちが存在していた。

『スクランブル』はそのスコア競争に非常に適したタイトルだったため、攻略記事やスコアチャートが各誌で盛んに取り上げられた。

1981年末には全国的なスコア大会が開かれ、最高記録は100万点超えを達成。

燃料管理や敵破壊のルート最適化を突き詰めるプレイは、まさに職人芸の領域であり、多くの観客がそのプレイを見守った。

「1秒ごとに判断を迫られるゲーム」として、当時のスコアラーたちからも「集中力の訓練になる」と高く評価された。

後世のクリエイターへの影響

『スクランブル』が与えた影響は、のちのゲームデザイナーたちにも及んだ。

『ゼビウス』の生みの親である澤野和則氏はインタビューで、「スクランブルの“空と地を撃ち分ける”構造に感銘を受けた」と語っている。

また、『グラディウス』シリーズの開発スタッフも、「スクランブルがなければグラディウスは存在しなかった」とコメントしており、コナミ自身にとっても精神的な原点となった。

つまり、本作の評判は単なる人気にとどまらず、次世代ゲーム開発の基礎を築いた作品としての敬意が伴っている。

再評価と現代的評価

21世紀に入ってからも、『スクランブル』はレトロゲーム愛好家の間で高く評価され続けている。

近年のゲームレビューサイトや動画配信では「今遊んでも完成度が高い」「操作感が古臭くない」「音と演出の一体感が素晴らしい」といったコメントが多く、

発売から40年以上経っても“遊べる古典”として語り継がれている。

また、コナミのアーケードアーカイブスなどで再販された際には、「これが横スクロールの始まり」「燃料の焦りが懐かしい」といった世代を超えた声が多く寄せられた。

単なる懐古ではなく、“原点としての面白さ”が再発見されているのである。

文化的遺産としての位置づけ

『スクランブル』は単に“昔のゲーム”ではなく、ゲーム史における文化的遺産としての位置づけを確立している。

画面スクロールという概念、地形と戦う構造、燃料というリソース管理、2ボタンによる行動選択――これらの要素は現代のゲームにも数多く継承されている。

その意味で、『スクランブル』の評判は単なる人気投票を超え、学術的にも研究対象となるほどの歴史的価値を持つ。

実際、いくつかの大学のメディア文化講義では、80年代初期の革新ゲームとして本作が教材として紹介されている。

総括:記憶に残る“原点の衝撃”

『スクランブル』の評判を総括するなら、「すべての横スクロールSTGの母」と呼ぶにふさわしい。

当時のプレイヤーが感じた衝撃は、単に新しいシステムに出会った驚きではなく、“未来のゲームの形を見た”という確信に近いものだった。

今振り返れば、短いプレイ時間や地形の単純さなど、粗削りな部分もある。

だが、それらを補って余りある完成度と革新性、そして“操作する喜び”がこのゲームには詰まっていた。

プレイヤーの記憶に残るのはスコアではなく、スクロールする風景と共に感じたあの緊張と達成感。

それこそが、40年以上経った今も語り継がれる『スクランブル』最大の魅力であり、永遠の名声を支える理由である。

■ 良かったところ

横スクロールシューティングという新たな表現の開拓

『スクランブル』の最も称賛された点は、なんといっても「横スクロール」という概念を初めて確立した点にある。

1970年代後半のシューティングゲームは、ほとんどが固定画面の中で敵を撃ち落とす形式だった。

しかし本作では画面が自動的に右へと流れ、背景が変化していく。これによりプレイヤーは“動く世界の中で戦う”という体験を初めて味わうことができた。

この仕組みがもたらしたのは、単なるゲーム構造の変化ではなく、「冒険している感覚」そのものである。

“自分が進んでいる”という実感――それがプレイヤーの想像力を刺激し、より深い没入感を生み出した。

この画期的な仕組みこそ、後に『グラディウス』や『R-TYPE』、さらには『メタルスラッグ』にまで受け継がれていく礎となった。

つまり、『スクランブル』は「横スクロールSTG」という新しいジャンルそのものを作り出した“原点”だったのである。

シンプルながらも奥深いゲームデザイン

『スクランブル』は見た目こそシンプルだが、その内部には緻密に計算されたゲームデザインが潜んでいる。

2つの攻撃ボタン(ショットとミサイル)を使い分けることで、空中と地上の敵を撃ち分ける構造は、当時としては異例の複雑さだった。

にもかかわらず操作は直感的で、初心者でも数プレイで理解できるように設計されている。

そのバランス感覚が絶妙で、誰でも遊べて、極めれば限界まで上達できるというアーケードの理想形を体現していた。

加えて、燃料補給という要素が常にプレイヤーの行動を制限し、「攻めすぎず守りすぎない」中庸の戦略を求める。

このルールが生み出す“緊張とリズム”が、多くのプレイヤーに中毒性のあるゲーム体験を与えた。

視覚的・音響的な完成度の高さ

1981年のアーケード基板で、ここまで滑らかなスクロールと鮮やかな色彩を実現していたこと自体が驚異的だ。

荒野・洞窟・都市・要塞といった異なる地形を、それぞれ異なる配色とドットで描き分け、進行とともに風景が変化する。

さらに、爆発音や燃料補給時の効果音など、サウンド設計も緻密である。

燃料が切れかけるときの「警告音」や墜落時の下降音は、プレイヤーの感情を揺さぶる演出として非常に効果的だった。

これらの要素が一体となり、プレイヤーに“命がけの飛行”を感じさせる臨場感を与えていた。

まさに、当時のテクノロジーの限界を押し広げた作品といえるだろう。

短い時間で完結するテンポの良さ

1プレイあたりのプレイ時間がわずか3分前後というテンポの良さも、多くのファンを惹きつけた理由のひとつだ。

ゲームセンターという場所では、「手軽に遊べる」「失敗してもすぐ再挑戦できる」ことが重要である。

『スクランブル』はそのニーズに完全に合致していた。

1周クリアまでは短いが、周回を重ねるごとに難易度が上昇するため、“何度も遊ぶ”ことが自然に楽しい設計になっている。

これは現代のローグライクゲームやハイスコアアタックの設計思想にも通じるものであり、

当時のアーケードゲームの中では非常に先見的なデザインといえる。

誰でも上達を実感できる段階設計

『スクランブル』は単に難しいだけではなく、練習すれば確実に上達できる“学習型ゲーム”だった。

最初は燃料切れで何度も墜落するが、少しずつFUELタンクの位置を覚え、ミサイルの発射タイミングを身につけていく。

その積み重ねが成果として目に見える形で現れるため、プレイヤーは「昨日よりもうまくなった」と実感できる。

この上達感の心地よさこそが、本作の最大の中毒性といえる。

当時のゲーマーたちは、「1日1回スクランブルをやらないと落ち着かない」と語るほどだったという。

バランスの取れた難易度設計

本作の難易度は絶妙に調整されている。

最初の1面では地形の起伏を学び、2面で洞窟内飛行を覚える。

そして3面から敵弾が増え、4面以降では燃料補給が難しくなる。

プレイヤーは自然と操作技術と判断力を鍛えながら進んでいく。

この構造は「学習曲線」と呼ばれ、現代ゲームのチュートリアル設計にも通じている。

つまり『スクランブル』は、ただ難しいだけではなく、“プレイヤーを育てる”ゲームだったのだ。

世界観の表現力と没入感

『スクランブル』は明確なストーリーを持たないが、色彩と地形の変化だけで世界観を構築している。

荒廃した惑星の上空を飛び、敵基地を破壊する――この単純な構図の中に、どこか孤独で勇敢な戦いのイメージが宿る。

音楽がない静寂の中、燃料の警告音と敵の発射音だけが響く。

この“静寂の中の緊張”が、まるで戦場ドキュメンタリーを体験しているかのようなリアリズムを生んでいた。

現代のプレイヤーが見ても、どこか“物語を感じる”のは、こうした演出の巧みさゆえだろう。

ハードウェア制約を超えた創造性

1981年のアーケード基板は、まだ滑らかなスクロール表示や多色スプライトを得意としていなかった。

その中でコナミの開発陣は、ハードウェアを限界まで活用し、ソフトウェア的な擬似スクロールを構築した。

この技術力が『スクランブル』の最大の誇りであり、以後のコナミ作品の基盤となった。

この成果がなければ、『グラディウス』の多層背景スクロールや『ツインビー』の立体感ある描写も生まれなかっただろう。

つまり『スクランブル』の良さは、単に“ゲームが面白い”というレベルを超え、

“ゲーム開発技術を一段引き上げた”という歴史的な意味を持っている。

アーケード文化を盛り上げた存在

『スクランブル』は、ゲームセンター文化を支える重要な役割も果たした。

短時間でスリルを味わえるため、昼休みや放課後の学生、会社帰りの社会人など幅広い層がプレイした。

この“すぐ遊べて熱中できる”性質が、多くの人々をアーケードへと引き寄せたのだ。

さらに、スコア表示と周回数の旗マークがプレイヤー同士の競争心を刺激し、ゲームセンターという社交の場を生み出した。

『スクランブル』の筐体の周りには、いつも誰かが見物していたと言われるほどである。

後世への影響力と評価の持続

『スクランブル』の“良かった点”は、単なる当時の評価に留まらない。

40年以上経った今も、横スクロールシューティングの根幹にある構造――「流れる背景」「撃ち分け」「リソース管理」――のすべてがこの作品から始まった。

そのため、現代のゲームクリエイターたちが「横スクロールSTGの教科書」として参考にすることも多い。

コナミ自身も、自社の年表や公式資料で『スクランブル』を“グラディウスの祖”と位置付けている。

このように、時代を超えても色あせない設計思想こそが、本作最大の“良さ”である。

総括:完成度と影響力の両立

『スクランブル』が評価され続ける理由は、完成度と影響力の両立にある。

プレイフィール、音、ビジュアル、システム、テンポ――すべてが当時の水準を超えており、同時に“新しい時代を切り開いた”功績を持つ。

単に面白いだけでなく、“以後の作品の進化を予感させた”ゲーム、それが『スクランブル』だった。

一言で言えば、シンプルさの中に詰まった革新性。

これこそが、プレイヤーにも開発者にも愛され続ける最大の理由である。

■ 悪かったところ

プレイ時間の短さとボリューム不足

『スクランブル』の欠点として最も多く挙げられるのは、プレイ時間の短さである。

1周に要する時間は熟練プレイヤーでおよそ3分強、初心者でも5分程度で終わってしまう。

そのため「内容が薄い」「達成感が一瞬で終わる」と感じる人も少なくなかった。

確かに、アーケードのビジネスモデルを考えれば、短時間で終わる設計は理にかなっていた。

しかしプレイヤーの立場からすると、上達してもプレイ時間がほとんど変わらないため、

“長く遊べる満足感”には欠けていたのも事実だ。

当時の一部雑誌では「難しさよりも短さが最大の敵」と評され、

特に家庭用に移植された際には「すぐ終わるゲーム」として物足りなさを感じるプレイヤーも多かった。

のちに登場する『グラディウス』がステージごとの長さと演出で進化を遂げたのは、

『スクランブル』がこの“短すぎる構造”に課題を残した反動でもあったといえる。

自機ショットの視認性と命中判定の難しさ

当時のプレイヤーが不満を漏らしたもう一つの点は、ショットの見づらさと当てにくさである。

自機の弾はわずか2ドットほどの大きさしかなく、敵との距離が離れるとほとんど視認できない。

また、弾の判定が見た目通りに小さいため、敵に当たらないこともしばしばあった。

特に第2エリアで出現するUFOは動きが速く、ショットを当てるのが困難だった。

多くのプレイヤーが「敵を狙うより避けるほうが安全」と感じるほどで、

攻撃よりも回避重視のプレイスタイルが広がっていった。

のちに『グラディウス』でショットの光が太く改良されたのは、

『スクランブル』における“弾の弱さ”への反省からであるともいわれている。

この点は、映像技術とデザインの制約が原因とはいえ、明確なプレイ体験の不便さとして記憶されている。

対地ミサイルの扱いづらさ

『スクランブル』の象徴的な武器である対地ミサイルにも、扱いにくい一面があった。

放物線を描いて落下するという仕様は確かに革新的だったが、

発射後の弾速が遅く、しかも画面スクロールに流されないため、思った位置に着弾しづらかった。

初心者の多くがFUELタンクを狙って外し、結局燃料切れで墜落してしまうという悪循環に陥った。

当時のプレイヤーは「ミサイルが言うことを聞かない」「落ちる角度を読めない」と嘆いており、

この仕様の独特なクセは“慣れるまでが試練”とさえ言われていた。

とはいえ、逆にこれを完全にマスターした上級者は“職人”と呼ばれたほどであり、

操作性の難しさとやり込み甲斐が表裏一体になっていたこともまた事実である。

地形の派手すぎる色合いと点滅演出

地形のグラフィックは美しいと評価される一方で、色合いの強さが目に厳しいという意見もあった。

ステージによっては背景色が赤や黄色に近く、長時間プレイすると目が疲れる。

さらに、自機がミスした際には画面全体がカラフルに点滅する演出が入り、

当時のブラウン管モニターでは“チカチカして眩しい”という声が多かった。

特に薄暗いゲームセンターではその効果が強く出て、プレイヤーによっては

「クリアした達成感より、目の痛みのほうが先に来る」と語る者もいたほどだ。

後の時代には視覚的な派手さよりも、色調バランスを重視する方向にシフトしていくが、

その背景には『スクランブル』で得た“派手すぎる演出の反省”もあると言われている。

難易度バランスの急上昇

『スクランブル』は序盤が比較的易しいため、初見プレイヤーでもすぐ1面を突破できる。

しかし2面の洞窟以降から難易度が急上昇し、3面の火の玉、4面の都市地形では一気に難関となる。

つまり、“誰でも遊べる入口”と“極端に厳しい中盤”の落差が大きかった。

特に問題視されたのが、3面以降での燃料消費速度の早さだ。

初心者は燃料を補給する余裕がなく、FUELタンクを見逃して墜落するケースが続出した。

結果、「もう少し緩やかに難しくしてほしかった」「中級者向けの段階がほしい」といった声が多く上がった。

この構成は、熟練者にはチャレンジングで好評だったが、ライトプレイヤーを遠ざける一因にもなった。

周回プレイの単調さ

1周クリア後は再び最初のステージに戻る“ループ構造”を採用していたが、

ステージ構成や敵の配置が変化しないため、2周目以降は新鮮味に欠けた。

唯一の違いは燃料の減り方や敵弾速度の上昇といった数値的な調整のみであり、

長時間プレイすると“単調さ”が目立つ。

「2周目以降も景色が変わればよかった」「新しい敵を出してほしかった」という意見は当時から根強く、

のちの『グラディウス』で“ステージごとの個性化”が重視されるようになった背景には、

この『スクランブル』の単調さに対する反省があったともいえる。

ストーリー性や演出の薄さ

当時の基板性能を考えれば仕方ない部分ではあるが、

『スクランブル』には明確なストーリーや目的描写がなく、

“なぜ戦っているのか”がプレイヤーには伝わりにくかった。

ステージを進んでもナレーションや演出はなく、クリアしても特別なエンディングもない。

そのため、「達成感よりも、次のループが始まって終わり」という印象が残る。

この“物語の欠如”は後のコナミ作品で改善され、『グラディウス』では

自機ビックバイパーの出撃演出やステージ間演出によって臨場感が補強された。

『スクランブル』は技術的には完璧でも、感情的な共鳴という点ではまだ黎明期にあったのだ。

一部バグや操作応答のムラ

稼働初期の筐体では、ハードウェア個体差によって動作が不安定なケースもあった。

特にレバー入力の感度や、ミサイル発射後のフレーム遅延などが報告されており、

「同じスクランブルでも店によって難易度が違う」と言われることもあった。

これらはアーケード黎明期特有のハードの限界に起因するものであり、

後年の再販基板や家庭用移植では修正されたが、当時は不満点として話題になった。

一部の熟練プレイヤーは逆にこの“個体差”を利用して得点稼ぎに活かしたという逸話もある。

3周目以降の理不尽な燃料減少

『スクランブル』は周回を重ねるごとに燃料消費速度が速くなるが、

3周目に入るとそのスピードが極端に速くなり、

FUELタンクを1つでも撃ち漏らすとほぼ墜落が確定するレベルになる。

この仕様により、熟練者でも安定して3周クリアを続けるのは難しかった。

“腕前よりも運の要素が強くなる”と感じたプレイヤーも多く、

「理不尽な難しさ」として敬遠する声も一部にあった。

高難易度化はアーケードの常だが、バランスの崩壊と紙一重だったのは否めない。

総括:完成度の高さゆえに見える影

『スクランブル』の“悪かった点”は、決して致命的な欠陥ではなく、

当時の技術と時代が生んだ限界である。

プレイ時間の短さ、単調さ、視認性の悪さ――これらはむしろ、

後のアーケードゲームが進化するための「課題リスト」として機能した。

このゲームの反省から、演出やストーリー性、ステージ多様化などが進化したのだ。

言い換えれば、『スクランブル』は“完璧ではなかったからこそ、次の時代を生んだ”作品でもある。

その意味で、欠点すらも価値を持つ――それがこのゲームの奥深さである。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

主役機「スペース・ファイター」――孤独な戦士の象徴

『スクランブル』に登場する唯一無二の主人公、それがプレイヤーが操る機体「スペース・ファイター」である。

外見は細長いジェット機のような形状で、流線型のデザインは当時としてはかなりスタイリッシュだった。

1981年のドット技術で描かれたにもかかわらず、わずかなピクセルの中に“速度”と“鋭さ”が感じられるのは見事だ。

この機体はただのプレイヤーの分身ではなく、孤独に敵基地を目指すパイロットの象徴として機能している。

背景に広がる荒廃した惑星の大地、絶え間なく流れる燃料ゲージ――それらの中をたった一機で飛び続ける姿は、

どこかヒーロー的であり、同時に儚さも感じさせる。

プレイヤーはこの小さなドットの機体を通して、無言のドラマを体験する。

ストーリーが語られないからこそ、プレイヤー自身の想像で“戦う理由”を見出すことができるのだ。

このキャラクター性の奥深さは、のちの『グラディウス』における“ビックバイパー”や『R-TYPE』の“R-9”といった名機の誕生にもつながっている。

つまり、「スペース・ファイター」は横スクロールSTGにおける“初代ヒーロー”と呼ぶにふさわしい存在なのである。

燃料タンク(FUEL)――敵であり味方の存在

ゲーム内でも特に印象に残るキャラクター的存在が、地上に設置されたFUELタンクだ。

プレイヤーにとってこれは単なる攻撃対象ではなく、生き延びるための命綱である。

破壊すると燃料が補給されるというルールは、『スクランブル』独自の緊張感を生み出していた。

そのデザインもシンプルながら、地上のドットの中で明確に「FUEL」と読める表示があり、

プレイヤーの目に自然と“狙うべき目標”として認識されるよう工夫されている。

敵の砲台やロケットを無視してでも、このFUELタンクを狙うプレイヤーが多かったのは、

それが単なるオブジェクトではなく、“生存を左右するキャラクター”だったからだ。

一部のプレイヤーは、このFUELタンクを「生命線の友」と呼び、

撃ち漏らして墜落するたびに「裏切られたような気分になる」と語っている。

このように、“ゲームの中の無機質なオブジェクトに感情移入させる”仕組みは、

当時のアーケード作品の中でも非常に先進的だった。

コナミの演出力は、この頃すでに“物言わぬキャラクターに命を与える”域に達していたといえる。

発射ロケット群――静から動への恐怖

第1ステージでプレイヤーの前に立ちはだかるのが、地上から突き上げるロケット群である。

彼ら(と呼びたくなるほど存在感がある)は、何の前触れもなく地面から飛び出し、

油断しているプレイヤーの機体を一瞬で撃墜する。

動かないうちはただの背景の一部だが、突然動き出した瞬間に“生きている”ような印象を与える。

これが多くのプレイヤーの記憶に焼きついた。

まるで静寂の中から牙をむく猛獣のような存在感であり、

「ロケットが地形の一部に見える罠」を初めて学んだ人も多かった。

後年の『グラディウス』における“モアイ”や“火山弾”など、

静止状態から動くギミック的敵の原型は、このロケット群から始まったといっても過言ではない。

ある意味、『スクランブル』の真の脇役スターは、このロケットたちだったのかもしれない。

洞窟内のUFO群――視界を奪う恐怖の群れ

第2ステージで登場するUFO型の敵は、多くのプレイヤーを恐怖させた。

狭い洞窟の中で、上下に揺れながら自機に接近してくるこの群体は、

単に“敵”というより“災害”に近い存在だった。

ミサイルもショットも当てづらく、地形の制約があるため回避も難しい。

その結果、洞窟面は“最初の壁”として多くのプレイヤーを挫折させたが、

同時に印象に残る強烈な個性を放っていた。

「UFOをかわして洞窟を抜ける瞬間が一番気持ちいい」

「UFOの動きが読めないから、出てくるたびに心臓が鳴る」

――当時の雑誌にはそんな声が多く寄せられている。

敵の動きに一定の“生物感”を持たせたことが、プレイヤーの想像力を刺激したのだ。

後年の『沙羅曼蛇』や『パロディウス』に登場する多様な敵キャラ群のルーツも、

この“動きに表情を持たせた敵”にあるといえる。

ファイアボール――プレイヤーの集中力を試す敵

第3ステージに現れる高速の火の玉(ファイアボール)は、

『スクランブル』における反射神経の試練であり、

当時のプレイヤーにとって“恐怖の象徴”だった。

上空を一瞬で横切るスピードと、不規則な軌道は、単純な弾幕よりもはるかに厄介だった。

中でも“二発連続で来る”パターンは、避けきれずに連続ミスをする初心者が多かった。

それでも、このファイアボールをギリギリで避けられたときの快感は格別だった。

まるでスレスレの空中戦を制したような高揚感を与える。

多くのプレイヤーがこの敵を“憎らしいけど好きなキャラ”と呼ぶ理由はそこにある。

彼らは単なる障害物ではなく、“プレイヤーの腕前を試す存在”として記憶されたのだ。

敵基地(BASE)――沈黙のラスボス

『スクランブル』の最終目標である敵基地(BASE)は、

ゲームの中で唯一“破壊によってストーリーが完結する存在”だった。

基地は特別な攻撃を仕掛けてくるわけではないが、

その周囲の狭い地形と、圧倒的な存在感によってプレイヤーに“終着点”を意識させる。

派手なボス戦ではなく、沈黙の中で淡々と壊す――その静けさが逆に印象的で、

「この静かな終わり方が好き」というプレイヤーも多かった。

破壊時の爆発音は他の敵より重く、画面全体が一瞬輝く演出は、

当時のアーケードゲームの中でも特に美しい瞬間のひとつだった。

地形にぶつかってもミスにならない特例演出もあり、

プレイヤーの努力を“祝福する”ような温かみが感じられた。

華やかなボス戦ではないが、この“静かなる終幕”が『スクランブル』らしさを象徴している。

プレイヤー自身が作る「キャラクター性」

『スクランブル』には、派手な登場人物も、明確なストーリーも存在しない。

だが不思議なことに、プレイヤーの多くは「スペース・ファイターに人格を感じる」と語る。

それは、プレイヤー自身が機体に感情を投影しているからだ。

燃料切れで墜落するとき、誰もが心の中で「あと少し頑張れ!」と叫ぶ。

敵基地を破壊した瞬間、自然とガッツポーズを取ってしまう。

そうした一つひとつの行為が、機体に命を与えていく。

つまり、『スクランブル』のキャラクターは“プレイヤーの心の中にいる”。

それは、キャラクター表現がまだ発展途上だった80年代初期において、

極めて先進的なゲーム体験だった。

のちに『グラディウス』で明確なパイロット設定が加わるのも、

この「プレイヤー=主人公」という体験を受け継いだ結果である。

総括:無言のキャラクターたちが生んだドラマ

『スクランブル』には、セリフを話すキャラクターも、顔の見える登場人物もいない。

それでも、プレイヤーはその世界の中で数多くの“キャラクター”を感じ取ることができた。

燃料タンクを撃ち抜く決断、火の玉をかいくぐるスリル、

そして沈黙の基地を破壊する瞬間――そのすべてが小さなドラマを生んでいた。

ゲームの中に言葉がなくても、プレイヤーが感情を乗せることで、

キャラクターが“生きる”ということを教えてくれた作品。

『スクランブル』の魅力は、まさにこの「無言の物語性」にある。

そしてこの思想は、後のコナミ作品に受け継がれ、

キャラクターの個性とゲームプレイの一体化という重要なテーマを生み出した。

『スクランブル』の世界に息づく無名のキャラクターたちは、

今日に至るまで“原点の魂”として多くのプレイヤーの記憶に残り続けている。

[game-7]

■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

当時のプレイ料金とアーケード設置事情

1981年当時、『スクランブル』が設置されていたゲームセンターのプレイ料金は、

1プレイあたり100円が主流だった。

まだワンプレイ50円の店舗も一部残っていた時代であり、

100円という価格設定は“最新ゲーム”としての象徴でもあった。

それでもプレイヤーが途切れることはほとんどなく、

稼働初期の『スクランブル』筐体の前には、常に列ができていたという。

当時はまだビデオゲームとエレメカが混在しており、

「動く背景」や「自動スクロールする世界」は非常に珍しかった。

そのため、『スクランブル』の筐体は通りすがりの人の目を引きつけ、

特に若者層や技術に敏感な学生を中心に人気が高まった。

一部の店舗では“コナミ新作コーナー”として特設台が設けられ、

『フロッガー』と並んで目玉タイトルとして宣伝された。

また、輸出先のアメリカではスターン・エレクトロニクスがライセンス販売を担当。

こちらのプレイ料金は25セントコイン(約1ドルで4回プレイ)で、

短時間で繰り返し遊べることから、喫茶店やバーにも置かれていた。

こうして『スクランブル』は“ゲームセンター専用”という枠を超え、

街のいたるところで見かける大ヒットタイトルとなったのである。

コナミの宣伝戦略とグローバル展開

『スクランブル』が成功を収めた背景には、

コナミの積極的なグローバル販売戦略があった。

日本国内ではレジャックが総販売元となり、各地のアミューズメント業者に広く出荷。

海外ではアメリカのスターン社、イギリスのサミット・コイン社、台湾のアーティック・エレクトロニクス社が製造・販売を担当した。

この複数国同時展開は当時の日本メーカーとしては異例であり、

後のゲーム輸出モデルの先駆けとなった。

宣伝では、“最先端技術を体感せよ”というキャッチコピーを掲げ、

従来のシューティングとの差別化を強調。

また、アーケード雑誌「ゲームマシン」では大きく紹介記事が掲載され、

「エレメカのスクロールをビデオゲームで再現!」という見出しが話題となった。

そのインパクトは非常に大きく、業界関係者の間でも“新時代の幕開け”と称された。

これにより、『スクランブル』は単なる一ヒット作に留まらず、

「横スクロールシューティング時代の到来」を告げる広告塔のような存在になったのである。

一般プレイヤーへの浸透と人気の拡大

発売直後から『スクランブル』は瞬く間にプレイヤー層を拡大した。

それまでのアーケードゲームは“上級者の娯楽”という印象が強かったが、

本作は操作がシンプルでルールも直感的だったため、初心者でもすぐに遊べた。

燃料補給や対地攻撃といった要素が“戦略的プレイ”を生み出し、

「もう一回だけ…!」とコインを投入させる中毒性を持っていた。

特に学生層や会社員が熱中し、

「通学前に1プレイ」「昼休みに1プレイ」という“日常の習慣”として親しまれた。

地方の小規模ゲーセンにも導入されたことで、

都市圏だけでなく全国的なブームへと広がっていった。

その結果、1981年後半には稼働台数15,000台超という驚異的な記録を達成。

これは当時のスターン社における販売本数第2位の快挙であり、

日本製アーケードゲームとしては初期の世界的大ヒットといえる。

メディアによる紹介とゲーム誌での評価

1981年から82年にかけて、ゲーム専門誌『Computer and Video Games』や『Replay』では、

『スクランブル』を「プレイヤーを“任務”に送り出す最初のアーケードゲーム」と評した。

つまり単なる得点稼ぎではなく、“任務を遂行する感覚”を生み出した点が評価されたのである。

日本国内でも雑誌『ゲーメスト』の前身誌にあたる業界紙で、

「強制スクロールという新ジャンル」「燃料管理の妙」として取り上げられた。

さらに、テレビCMや雑誌広告では“コナミの挑戦”を掲げ、

画面写真とともに「未知の惑星を突破せよ!」というコピーが掲載された。

当時のプレイヤーはまだ“横スクロール”という概念に慣れていなかったため、

実際の映像を見るだけで大きなインパクトを受けたという。

このように、『スクランブル』は単なるゲームの宣伝を超え、

“テクノロジーの進化を象徴する製品”として広報展開されたのである。

その結果、プレイヤーはもちろん、

アーケードオペレーターや技術者の間でも「遊ぶだけでなく研究対象になるゲーム」として注目を集めた。

海外市場での成功と社会的影響

『スクランブル』の人気はアメリカでも爆発的だった。

発売からわずか2か月で1万台の筐体を販売し、

総売上は2000万ドルに達したと報告されている。

この数字は当時のアーケード業界において極めて異例であり、

コナミを一躍世界市場に押し上げるきっかけとなった。

米国では「DEFENDERの後継」として紹介され、

多くのプレイヤーがその滑らかなスクロールと色彩の豊かさに驚嘆した。

また、“燃料システム”という要素が、

アメリカのゲーム誌で「最初のリソース管理型シューティング」として特集された。

単に撃つだけではなく、制限の中で生き残るという緊張感が評価され、

そのコンセプトは後の『ウィングコマンダー』や『スターフォックス』にも影響を与えたとされる。

この海外成功を受けて、コナミは初めて“海外販売部門”の設立を検討。

その流れから1982年には販売子会社「コナミ・インダストリアルUSA」を設立し、

日本発ゲームメーカーとしての国際展開を本格化させた。

つまり、『スクランブル』のヒットはコナミの国際化の第一歩でもあったのだ。

長く続く人気とレガシー化

『スクランブル』の人気は一過性では終わらなかった。

1981年末には続編的存在である『スーパーコブラ』が登場し、

難易度の上昇とグラフィックの強化によって新たなファンを獲得した。

その後も、さまざまな家庭用機(Atari 2600、ColecoVision、MSX、X1など)に移植され、

アーケードを知らない世代にも浸透した。

特に日本国内ではMSX版が人気を博し、

「学校帰りに家でスクランブルを練習して、週末ゲーセンで本番に挑む」というプレイヤーもいた。

さらに、後年の『グラディウス』シリーズにおいても、

ステージ構成や燃料ギミックなどの要素が“スクランブルの系譜”として語られている。

そのため、シリーズファンの間では「全てのコナミSTGはスクランブルに始まる」とまで言われるほど。

レトロゲーム愛好家の中でも評価は高く、

近年のアーケードアーカイブスやミニ筐体収録などを通じて、再び脚光を浴びている。

総括:アーケード文化を変えた革新の象徴

『スクランブル』は単なる“人気ゲーム”ではなく、

アーケード文化そのものの転換点となった存在である。

1プレイ100円という時代の枠の中で、

「短時間で体験できる冒険」という新しい価値を提示した。

そして、滑らかな横スクロール、対地攻撃、燃料システム、ループ構造――

それらのすべてが後のアクション・シューティングゲームの礎となった。

このゲームを通じて、プレイヤーは“ただ遊ぶ”だけでなく、

“技術と緊張感を楽しむ”という新しい感覚を得た。

それこそが『スクランブル』が40年以上経った今も語り継がれる理由である。

プレイヤーにとっても、開発者にとっても、

『スクランブル』はまさにアーケード黄金期の象徴的作品だったのだ。

■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【2枚セット】dreamGEAR レトロアーケード バブルボブル 用【 高機能 反射防止 スムースタッチ / 抗菌 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ..

dreamGEAR レトロアーケード ギャラガ 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護 フィ..

dreamGEAR レトロアーケード パックマン 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護 フ..

【2枚セット】dreamGEAR レトロアーケード バブルボブル 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液..

dreamGEAR レトロアーケード ギャラガ 用【 防指紋 クリア タイプ 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護..

【新品】【即納】 Victrix Pro FS 12 レバーレス アーケードコントローラー Victrix by PDP Arcade Fight Stick for PlayStation 5 PC ..

NEOGEO Mini インターナショナル ネオジオ ミニ 国際 NEO GEO Mini International アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイタ..

評価 3.67

評価 3.67