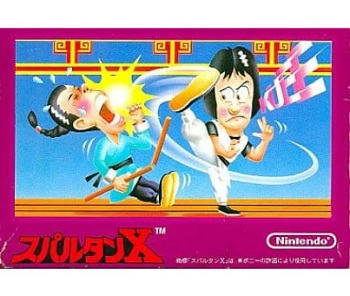

ファミコン スパルタンX (ソフトのみ) FC 【中古】

評価 5

評価 5【発売】:任天堂

【開発】:任天堂、アイレム

【発売日】:1985年6月21日

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

アーケードからファミコンへ――カンフーアクションの金字塔

1985年6月21日、任天堂から発売された『スパルタンX』は、ファミリーコンピュータ黎明期を代表する横スクロール型の格闘アクションゲームである。本作は、同年に公開されたジャッキー・チェン主演の同名映画『スパルタンX(原題:Wheels on Meals)』を題材にしており、ゲーム版はアイレムが制作したアーケード版をベースとしている。だが、ファミコン版は単なる移植ではなく、任天堂が自社の技術を駆使して調整・最適化を行った作品であり、当時の家庭用ゲーム機の制約の中で、驚くほど完成度の高い再現を実現していた。

プレイヤーは主人公トーマスを操作し、恋人シルビアを救出するために謎の組織「X」の館へと乗り込む。館は5階建て構造で、各階には個性豊かな敵キャラクターやボスが待ち構えている。パンチやキック、ジャンプ、しゃがみ攻撃などを駆使し、次々と現れる敵を倒して最上階を目指す構成は、今見ても明快でテンポが良い。

ファミコンらしいテンポ感とアクション性

アーケード版の『スパルタンX』はハード性能の高さを活かして滑らかな動きと迫力ある演出を実現していたが、ファミコン版はそれらをうまく取捨選択し、より家庭用らしい遊びやすさを強調している。特筆すべきは、操作レスポンスの軽快さだ。前ジャンプの入力が助走不要になったことで、敵との距離を取りながら戦いやすくなり、アーケード版よりもアクションゲームとしてのリズム感が増している。これは、任天堂がファミコンで培った「入力レスポンスの最適化技術」が活かされた好例と言える。

音と演出に宿る“任天堂らしさ”

BGMアレンジを担当したのは、『スーパーマリオブラザーズ』や『ゼルダの伝説』で知られる近藤浩治氏である。アーケード版のメロディを基にしながらも、ファミコンの3音源を最大限に活かしたサウンド構成となっており、緊張感と疾走感を見事に両立させている。 さらに当時としては珍しかった「合成音声」の導入も大きな特徴だ。攻撃時の「アチョー!」という掛け声や、ボスの高笑いなどがゲーム中に鳴り響き、プレイヤーの没入感を一段と高めていた。これは家庭用ゲーム機における音声再生技術の先駆けとも言え、当時の子どもたちにとっては非常に衝撃的な体験だった。

ボスキャラクターの個性と階層構造

館の各階には独自のボスが配置されており、例えば「つかみ男」や「怪力男」、「妖術使い」など、行動パターンの異なる敵が登場する。ファミコン版では、アーケード版と比べてボスごとの“声”の違いが追加され、3階のボスは低い笑い声、4階のボスは高い笑い声というように音声表現の幅が広がった。この細やかな演出は、単調になりがちな構造に豊かな変化を与え、プレイヤーの印象に強く残った。

ゲームデザインと難易度バランス

『スパルタンX』の特徴のひとつは、明確な難易度曲線を持つことだ。序盤は単純な敵が中心だが、ステージを進めるにつれて敵の行動パターンが複雑化していく。特に後半では、飛び道具を使う敵や素早い動きを見せるボスが登場し、単なる連打では通用しなくなる。この「習熟が報われる設計」が、繰り返し遊ぶモチベーションにつながっていた。

また、ファミコン版にはアーケード版に存在したオープニングデモが削除されるなど、演出面では簡略化が見られる。しかし、ゲームテンポを重視したことで、プレイ開始からすぐにアクションが始まるスピード感が生まれた点は評価すべきだ。

スコア要素と独自の隠し仕様

本作には独自のスコアボーナスシステムがあり、特定の条件を満たすと高得点を得られる。代表的なのが、「つかみ男を倒した数が12の倍数になる時にジャンプキックで倒すと5000点が入る」という隠し要素だ。単なるアクションではなく、スコアを狙うプレイも楽しめる構造になっており、アーケードゲーム的な達成感を家庭でも味わえた。

最終ステージとエンディング演出

最上階では、組織の首領である「ミスターX」との決戦が待ち受けている。アーケード版に比べると彼の攻撃パターンは簡略化されており、飛び蹴りの隙を狙えば比較的容易に倒すことができる。しかし、初心者にとってはその一撃一撃が緊張感を伴い、最終決戦にふさわしい雰囲気を保っていた。 エンディングでは、救出したシルビアと共に「CONGRATULATIONS」のメッセージが表示される。アーケード版にはなかったこの演出は、家庭用ならではの達成感をプレイヤーに与え、リプレイ意欲をかき立てるものだった。

大ヒットの理由と文化的影響

『スパルタンX』はファミコンブームの真っ只中に登場し、発売本数は約142万本に達する大ヒットを記録した。映画とのタイアップ効果、任天堂ブランドへの信頼、そして何よりも“遊んで気持ちいいアクション”という設計が、広く支持を集めた理由である。以後のファミコンアクションゲームに与えた影響も大きく、『くにおくん』『熱血硬派』『ダブルドラゴン』といった格闘アクション系タイトルの礎を築いたと言っても過言ではない。

■■■■ ゲームの魅力とは?

シンプルながら中毒性の高いゲームデザイン

『スパルタンX』の最大の魅力は、誰でもすぐに理解できる操作体系と、奥深いアクション性の両立にある。パンチ、キック、ジャンプという基本操作は極めて直感的であり、説明書を読まずともすぐに遊び始められる設計になっている。だが、敵の種類が増えるにつれて攻撃のタイミングや位置取り、敵との間合い管理が重要になり、プレイヤーの熟練度がそのまま結果に反映される奥深さが光る。 特にジャンプキックはリスクとリターンのバランスが絶妙で、うまく決まると爽快感抜群だが、タイミングを誤ると逆にダメージを受ける。こうした「成功すれば快感、失敗すれば痛手」という明快なルールが、プレイヤーの集中力を引き出す。

リズミカルな敵配置と爽快な連続攻撃

ステージ構成は非常にテンポが良く、途切れることのない敵の波がプレイヤーに休む暇を与えない。しかし、単なる「敵のラッシュ」ではなく、パンチやキックを繋げると軽快なヒット音とともにコンボ感覚のような手応えを得られる。このリズム感がクセになる理由のひとつだ。敵の動きが単調すぎず、適度に変化を加えてくるため、プレイヤーは常に次の一手を考えながら反応し続ける必要がある。結果として、プレイ中は常に緊張と達成感が交互に押し寄せる構造となっている。

「アチョー!」の合成音声が生む没入感

当時のファミコンソフトの中でも、音声再生を導入していたタイトルは稀であった。その中で『スパルタンX』は、主人公トーマスの攻撃に合わせて「アチョー!」と叫ぶ合成音声を搭載しており、これが本作を象徴する要素となった。敵を倒すたびに響くこの掛け声は、プレイヤーの行動と完全にシンクロしており、まるで自分がカンフー映画の主人公になったような錯覚を覚える。 さらにボス戦で流れる特徴的な笑い声も印象的だ。低く響くもの、高く甲高いものなど複数のバリエーションが用意されており、プレイヤーに「次の敵はどんな声で笑うのか」という期待感を与える。音が演出の一部として機能している点が、当時のゲームとしては非常に革新的であった。

名匠・近藤浩治によるBGMの妙

『スーパーマリオブラザーズ』や『ゼルダの伝説』で知られる近藤浩治氏によるサウンドアレンジも、本作の魅力を語る上で欠かせない。 BGMはわずか数音の構成ながら、緊張感と疾走感を見事に両立させ、ステージを進むたびにリズムが体に染み込んでくる。テンポの良い音楽がアクションのテンポと絶妙に噛み合い、プレイヤーのモチベーションを高める。ファミコンの3和音という制限の中で、旋律・リズム・ベースが見事に調和しており、単純なループにも関わらず飽きが来ない。これは近藤氏の作曲技法の巧みさを示す好例であり、『スパルタンX』が“耳で覚えるゲーム”として語り継がれる理由のひとつでもある。

独特のステージ構造とボス戦の緊張感

館の各階は、それぞれ異なるタイプの敵やトラップが配置されており、ステージごとに戦術を変える必要がある。例えば、2階では蛇が床を這い、3階ではつかみ男がプレイヤーを掴もうと迫ってくる。これらをいかに回避し、最小限のダメージで突破するかが攻略の鍵だ。 また、ボス戦は単なる体力勝負ではなく、行動パターンを見極めて戦う知的要素も含まれている。たとえば、妖術使いは分身を出して混乱させてくるため、見極めの早さと反射神経が試される。こうしたステージごとの「学びと挑戦の積み重ね」が、プレイヤーを飽きさせない構造を生み出している。

技の使い分けと操作の心地よさ

パンチは近距離で素早く、キックはリーチが長く威力も高い。しゃがみ攻撃は背の低い敵への対処に有効であり、ジャンプキックは一撃の爽快感が際立つ。これらの技をどのタイミングで使うかによって攻略難易度が大きく変化する。 加えて、操作レスポンスが軽快なため、入力した瞬間にキャラクターが反応する感覚が心地よい。これは「アクションゲームは手触りが命」という任天堂の哲学を体現しており、後の作品にも通じる“フィーリングの良さ”を感じさせる。

何度も遊べるリプレイ性の高さ

5階をクリアすると再び1階に戻り、難易度が上昇した状態で再挑戦が始まる。この「無限ループ構造」により、プレイヤーは繰り返し遊びながらスコア更新を目指すことができる。 また、モード選択で「GAME A」「GAME B」を切り替えられる点もポイントだ。GAME Bでは敵の出現頻度や速度が上がり、反応速度と戦略性の両方が試される仕様になっている。短時間でも集中して遊べ、長時間でもスコアアタックとして楽しめる万能設計は、今なお高く評価されている。

“映画とゲーム”の融合という挑戦

『スパルタンX』が特別な理由のひとつに、映画とのメディアミックス的な関係がある。単に映画のストーリーをなぞるのではなく、映画のアクション精神を「操作体験」に落とし込んだ点が画期的だった。 当時のプレイヤーは、ジャッキー・チェン映画で見たような軽快なカンフーアクションを、自らの指先で再現できるという感覚に熱狂した。映画の世界を“遊ぶ”という体験を初めて提供した作品のひとつとして、『スパルタンX』はゲーム史的にも重要な位置を占めている。

世代を超えて語り継がれる魅力

発売から数十年が経った今でも、『スパルタンX』はファミコンを象徴する一本として語り継がれている。その理由は、シンプルな構成の中に「操作の快感」「音の楽しさ」「リズムの心地よさ」が見事に融合しているからだ。 現代の高精細グラフィックや複雑なシステムを持つアクションゲームと比べても、本作の持つ“本能的な面白さ”は色あせない。1本のファミコンソフトとして、アクションの本質が凝縮された名作と言えるだろう。

■■■■ ゲームの攻略など

攻略の基本方針 ― 落ち着きと距離感が鍵

『スパルタンX』の攻略で最も重要なのは、「焦らず、一定の距離を保つこと」である。敵の動きをよく観察し、無闇に突っ込まないことが生存への第一歩だ。 特にファミコン版では、敵の出現位置や移動速度が絶妙に調整されており、プレイヤーの焦りを誘うようなテンポで進行する。パンチ・キックの入力タイミングがほんの一瞬でも遅れると挟み撃ちされるため、冷静な判断力が求められる。 また、ステージごとの敵配置を覚える「パターン攻略」が非常に有効だ。最初の数回のプレイで敵の出現順を把握し、最適な攻撃位置と技をあらかじめ決めておくことで、無駄なダメージを防ぐことができる。

ステージ1 ― 館の入り口で操作感を掴む

第1階層は「操作練習の場」として設計されており、ここでパンチとキックのリズムを体に覚えさせることが肝心だ。 敵の種類は比較的単純で、「つかみ男」と呼ばれる敵がトーマスに抱きついてダメージを与えてくる。近づかれる前にキックを出すのが有効。パンチは発生が早いが、リーチが短いため、攻撃範囲を理解して使い分けると良い。 このステージの終盤には、棍棒を振り回す中ボスが登場する。一定のリズムで攻撃してくるため、1発目をしゃがみで避け、2発目の振り抜き後にカウンターを入れるのが安全だ。ここで「敵のパターンを読む」感覚を掴めば、後の階層での戦いが格段に楽になる。

ステージ2 ― 毒蛇とナイフ使いに注意

2階に進むと、難易度が一気に上がる。足元を這う蛇と、遠距離からナイフを投げてくる敵が登場し、上下の視線移動が求められる。 蛇は低い姿勢で前進してくるため、しゃがみキックで迎撃するのが基本。飛び越えようとすると被弾することもあるため、無理にジャンプせず確実に仕留めよう。 一方でナイフ使いは、投げる瞬間にわずかに動作の“タメ”が入る。このタイミングでジャンプして避け、着地と同時にキックを当てるとリズム良く倒せる。敵の攻撃モーションを体で覚えるのがコツだ。

ステージ3 ― “つかみ男”との持久戦

この階層では「つかみ男」の出現頻度が大幅に増え、集中力が試される。彼らは複数体で襲いかかり、油断するとすぐに囲まれてしまう。 攻略法は、常に画面中央付近をキープし、左右どちらにも逃げ道を確保しておくこと。端に追い詰められると脱出が困難になるため、敵が接近してきたらパンチで押し返し、隙を見てジャンプキックで間合いを取り直すとよい。 また、ステージ終盤では「つかみ男の群れ」と「毒蛇」の同時出現という混戦状態になる。蛇を優先的に処理しないと足元をすくわれるため、まず下段攻撃で安全を確保してから前方に集中しよう。

ステージ4 ― 妖術使いとの心理戦

4階では“妖術使い”がボスとして登場する。このキャラクターは分身を生み出し、複数の幻影の中から本体を見極める必要がある。 見分け方のポイントは「動き出しの速度」と「影の濃さ」だ。本体は分身よりも動きがわずかに早く、足元の影が濃く表示される。攻撃は一発でも当たれば分身は消えるが、本体にのみダメージが通る。焦らず一撃ずつ確かめながら戦うのが理想だ。 彼の攻撃は連続的に飛び道具を出すタイプではないため、間合いを詰めすぎなければ被弾のリスクは低い。しゃがみキックよりもジャンプキックで一気に攻めるのが有効な戦法である。

ステージ5 ― 最終決戦・ミスターXを攻略せよ

最上階には、組織「X」の首領・ミスターXが待ち受ける。彼は他のボスと異なり、体術と飛び蹴りを組み合わせた多彩な攻撃を仕掛けてくる。 攻略の鍵は「飛び蹴り後の着地硬直を狙う」ことだ。攻撃を出した直後に一瞬の隙が生まれるため、そこにパンチまたはジャンプキックを合わせる。連続で当てると数秒で撃破できるが、タイミングを誤ると反撃を受けるため、リズムを覚えるまでは慎重に立ち回ろう。 また、ミスターXにはガード動作があるが、攻撃動作に入る瞬間に隙が生じる。このタイミングを狙えば、ガードを無効化してダメージを与えられる。慣れてくると、しゃがみキック連打でハメることも可能だが、飛び蹴りの反撃を受ける可能性もあるため油断は禁物だ。

スコアアップの裏技と隠し要素

ファミコン版『スパルタンX』には、いくつかのスコア稼ぎテクニックが存在する。その代表が「つかみ男12人目ボーナス」だ。 つかみ男を12の倍数(12、24、36…)で倒した際、最後の1体をジャンプキックで仕留めると5,000点のボーナスが入る。この条件を狙って達成することで、通常プレイよりも効率よくハイスコアを稼ぐことが可能となる。 また、ボス戦でノーダメージで勝利すると追加得点が入る仕様もあり、スコアアタック派には嬉しい要素だ。得点によっては一定条件で1UPも得られるため、慎重なプレイが高スコアにつながる。

ループ構造と難易度上昇

最終階をクリアすると、ゲームは再び1階に戻る。しかし敵の動きが早くなり、出現数も増加している。BGMのテンポも微妙に上がっており、緊張感のある“第2周目”としてプレイヤーを待ち受ける。 このループは理論上無限に続くため、どこまで耐えられるかを競う“持久戦型アクション”としても楽しめる。こうした構造は当時のアーケード文化を意識しており、ファミコンながらも「限界スコアチャレンジ」を自宅で体験できたことが人気を後押しした。

連続プレイで見える上達実感

『スパルタンX』の素晴らしさは、プレイを重ねるたびに確実に上達を感じられる点にある。初回は2階で苦戦していたプレイヤーも、操作や敵の間合いを理解していくうちに3階、4階へと進めるようになる。成功体験が短いサイクルで得られるため、飽きにくく、リプレイ意欲が湧く。 特に「ジャンプキックで敵を連続撃破したときの快感」は唯一無二で、ヒット音・叫び声・エフェクトが見事にシンクロする。これが本作の中毒性を生む最大の要素であり、シンプルなルールで長く遊べる理由でもある。

攻略の心構え ― “リズムゲーム”的感覚を持て

本作は単なる格闘アクションではなく、リズムゲーム的な要素を内包している。敵の出現テンポ、攻撃のヒット音、ジャンプの間合い、すべてが一定の拍子に乗っており、この“リズム”を掴むことが攻略の本質だ。 慣れてくると、敵の登場音と同時に攻撃を出す「予測反応」ができるようになり、まるで音楽に合わせてプレイしているかのような感覚を味わえる。『スパルタンX』が多くのファミコン世代に愛された理由は、この“手と耳で感じる一体感”にほかならない。

■■■■ 感想や評判

当時の子どもたちにとっての“衝撃的な一作”

1985年に『スパルタンX』が発売された当時、ファミコンブームはまさに社会現象のような勢いを見せていた。そんな中で登場した本作は、「カンフーアクション」という当時の子どもたちにとって新鮮なテーマを真正面から扱った初の本格格闘ゲームとして、大きな話題を呼んだ。 特に主人公が発する「アチョー!」という掛け声は、当時の子どもたちの間で流行語のように使われ、学校の休み時間や放課後の公園で真似をする光景が全国各地で見られたという。これは単なるゲームのヒットではなく、ひとつの文化的現象にまで発展した例である。

“操作して気持ちいい”という体験の先駆け

当時のプレイヤーが口をそろえて語るのは、「操作していてとにかく気持ちがいい」という感覚だった。パンチやキックを出したときのレスポンスの速さ、敵を倒した瞬間の軽快なヒット音、そして連続攻撃が成功したときのテンポの良さ――これらが絶妙に噛み合っており、プレイヤーに“手の快感”を与えていた。 多くのレビューやファンコメントでも、「何時間でも遊んでいられる」「単純なのに飽きない」といった声が多く寄せられている。これは、後の任天堂作品にも通じる“操作性の気持ちよさ”という設計思想が、すでにこの時点で確立されていたことを示している。

メディア評価:ファミコン雑誌でも高得点

当時のゲーム専門誌『ファミマガ』や『マイコンBASICマガジン』では、『スパルタンX』の完成度の高さが繰り返し取り上げられた。特に注目されたのは「操作レスポンス」「サウンド再現度」「テンポの良さ」の3点だ。 ファミマガのレビューでは「アーケード版の面白さを家庭用でここまで忠実に再現したのは驚異的」と評され、BGMの再現度についても「近藤浩治サウンドが家庭で聞けることに感動した」との記述が残っている。 また、当時の読者投稿コーナーでは「敵を倒すたびにスカッとする」「お兄ちゃんと2人で協力プレイ(交代制)して夜更かしした」など、ファミコン初期作品の中でも特にプレイヤー体験が共有されやすいタイトルだったことが伺える。

“難しいけどやめられない”中毒性

多くのプレイヤーが指摘したのは、難易度の高さと、それにもかかわらず何度も挑戦したくなる不思議な中毒性だ。敵が連続で襲いかかってくる緊張感、ボスに一度倒される悔しさ、そして再挑戦して勝利したときの快感――この“緩急のバランス”が絶妙で、失敗がストレスではなくモチベーションに変わる設計になっている。 口コミでも「毎回同じ敵でも油断するとやられる」「自分の成長を感じるゲーム」といった声が目立ち、単なるアクションではなく“修行型ゲーム”として親しまれていたことがうかがえる。

家庭用ゲームとしての完成度の高さ

1985年当時、家庭用ハードの性能には限界があった。それにもかかわらず、『スパルタンX』はアーケードの迫力をうまく再構成し、家庭用ゲームとして最適化していた点が評価された。 例えば、アーケード版に比べて敵の表示数を減らすことで処理落ちを回避し、代わりにテンポと操作レスポンスを優先した設計に変更している。これにより、プレイヤーは常にスムーズな操作感を維持できた。このバランス感覚が、「家庭用でもアーケード級の面白さが味わえる」という当時の感動につながった。

音声と笑い声のインパクトが話題に

『スパルタンX』のもう一つの特徴は、やはり「音のインパクト」だ。合成音声を多用したゲームは当時としては極めて珍しく、主人公の叫び声やボスの笑い声は、当時の子どもたちに強烈な印象を与えた。 特にボスを倒した際の「ハハハハハ!」という笑い声は、恐怖と快感が入り混じったような独特の魅力があり、「あの笑い声が頭から離れない」という感想も多かった。中には「スピーカーを耳に当てて何度も聞いた」「家族が隣の部屋で真似してた」というエピソードまで残っている。

売上142万本の大ヒットが意味するもの

ファミコン全盛期において、ミリオンヒットを達成するタイトルは限られていた。その中で『スパルタンX』が142万本を突破したという事実は、単に映画タイアップの効果だけでは説明できない。 実際、口コミでは「映画を見ていなくても楽しめる」「映画を知らなかったがゲームで興味を持った」という意見が多く、ゲーム単体の完成度でヒットしたことが分かる。 つまり、『スパルタンX』は“原作映画の宣伝ゲーム”ではなく、“映画を超えたゲーム”として独自の価値を確立したのである。

海外での反応と文化的影響

海外では『Kung-Fu Master』のタイトルでリリースされ、同様に高い評価を得ている。特にアメリカのゲーム誌では、「家庭用でここまでアクションが滑らかに動くのは驚き」と評され、カンフーという東洋文化への関心を高めるきっかけにもなった。 その影響は後のアクション映画や格闘ゲームにも及び、ジャッキー・チェンやブルース・リーへの関心を再燃させる一助となったとも言われている。『スパルタンX』が単なる“遊び”を超え、異文化をつなぐ架け橋のような役割を果たしたことは、見逃せない功績だ。

ファンの記憶に残る名作として

発売から40年近く経った今も、レトロゲームファンの間では「ファミコン黄金期の代表作」として語り継がれている。SNSや動画配信でも、「今やっても面白い」「当時の操作感が今でも新鮮」といったコメントが後を絶たない。 ファミコンミニなどの復刻版でも収録されることが多く、現代のプレイヤーが当時の感触を追体験できる点も評価されている。ゲーム史の中で“カンフーアクション”というジャンルを定着させた功績は計り知れない。

総評 ― シンプルの中に息づく職人技

『スパルタンX』の評価を一言で表すなら、「シンプルさの中に洗練がある」だろう。単純なルールと操作体系の裏に、緻密な設計と演出の妙が隠れている。 敵を倒す感覚の気持ちよさ、BGMと効果音の調和、そしてゲーム全体に流れる“リズムの一体感”。それらが見事に融合しているからこそ、プレイヤーは何十年経ってもこの作品を懐かしみ、語り続ける。 『スパルタンX』は、任天堂が培った「遊びのデザイン哲学」が形となった、ファミコン初期の傑作である。

■■■■ 良かったところ

操作レスポンスの良さが生み出す「気持ちよさ」

『スパルタンX』の最大の長所として、まず挙げられるのは操作感の抜群のレスポンスである。ボタンを押した瞬間にトーマスが反応するテンポの良さは、ファミコンの数あるタイトルの中でも群を抜いていた。 攻撃の入力遅延がほとんどなく、敵に対して思い通りの動きができる。特にパンチやキックの連打がスムーズに繋がったときの感触は爽快そのもので、まるで自分の体がそのまま画面の中で動いているような錯覚を覚えるほどだ。 この“指とキャラクターの一体感”が、『スパルタンX』を単なるアクションゲームではなく、「リズムと反射神経で魅せる体験型ゲーム」へと昇華させている。

敵を倒した瞬間の爽快感とリズムの融合

パンチやキックを繰り出したときに響く“パシッ”というヒット音、そして敵が倒れるときの「アチョー!」という叫び声。この2つの音が組み合わさることで、非常にリズミカルなプレイ感覚が生まれている。 連続で敵を倒すと、ヒット音がまるでドラムビートのように響き、プレイヤー自身がリズムを刻むような気持ちになる。まさに“音楽的アクション”の先駆けとも言える構成であり、これが多くのプレイヤーに「とにかく気持ちがいい」と言わしめた所以だ。 音のタイミングとアクションが一体化しているため、ゲーム全体が自然と「音ゲー的快感」を持つ構造になっているのだ。

合成音声とBGMの完成度

1985年当時、家庭用ゲーム機でキャラクターが声を出すというだけで大きな話題になった。 「アチョー!」というトーマスの掛け声はまさに『スパルタンX』の象徴であり、ボスの「ハハハハ!」という笑い声と並んでプレイヤーの記憶に深く刻まれている。 また、BGMを担当したのは任天堂の名作作曲家・近藤浩治氏。 メロディはシンプルながらも緊張感と疾走感を見事に両立しており、特に1階から5階へ進むにつれて変化するテンポ感がプレイヤーの心拍数と同調するような構成になっている。 「音楽とアクションが共鳴する」このデザインは、後の『ゼルダの伝説』や『スーパーマリオ』のような任天堂作品にも受け継がれていく礎となった。

多彩な敵とボスキャラクターの存在感

『スパルタンX』の魅力は、敵キャラクター一体一体の個性にもある。 蛇やナイフ使い、つかみ男など、それぞれが異なる攻撃パターンを持っており、プレイヤーはステージごとに戦い方を変えなければならない。 単純な動きながらも、どの敵も的確に配置されており、絶妙なタイミングで襲いかかってくる。そのため、どんなに慣れても油断できない緊張感が常に保たれている。 特に印象的なのがボスたちだ。棍棒使いや妖術師、怪力男など、アクション性の異なる敵が階層ごとに登場するため、飽きずに最後までプレイできる。 彼らが放つ合成音声の笑い声も、恐怖と興奮を同時に喚起し、プレイヤーの感情を刺激してくる。まさに“敵の存在そのものが演出”になっているのだ。

テンポの良い難易度カーブ

序盤の階層では基本操作に慣れる構成となっており、中盤から敵の出現頻度や攻撃の速さが徐々に上がっていく。 この「少しずつ上がる難易度曲線」は、当時のアクションゲームとしては非常に理にかなっていた。 急激に難しくなることがないため、初心者でも少しずつ上達を実感できるし、熟練者にとってはスコアアタックやノーダメージクリアといった高みを目指す余地がある。 難しすぎず、簡単すぎず――このバランス感覚が『スパルタンX』を「老若男女問わず楽しめるゲーム」にしていた。

家庭用移植としての完成度

本作はアーケード版『スパルタンX』(アイレム製)の家庭用移植だが、ファミコン版は単なる移植ではなく「最適化」の成功例といえる。 グラフィックは簡略化されているものの、操作性・BGM・テンポといった“遊びの根幹”部分はむしろ洗練されている。 特に任天堂が加えたアレンジとして、前ジャンプの助走不要化や敵AIの微調整など、家庭用プレイヤーのプレイ環境を考慮した設計が光る。 「アーケードの劣化移植」ではなく、「家庭で遊ぶための進化版」と呼ぶにふさわしい完成度だ。

リプレイ性とスコアアタックの楽しさ

最上階をクリアしたあとに再び1階から始まるループ構造は、シンプルながら非常に秀逸だ。 難易度が少しずつ上昇し、敵のスピードも上がるため、何度も挑戦して自分の限界を試すことができる。 また、スコアシステムも充実しており、つかみ男を12体ごとに倒すことで5,000点ボーナスを得られる隠し要素も用意されている。 これにより、ただクリアするだけでなく、ハイスコアを目指す“挑戦的な遊び方”が生まれる。結果として「終わりのない成長体験」を提供しているのだ。

シンプルながら洗練されたグラフィック

ファミコン初期のタイトルとしては、キャラクターのアニメーションが滑らかで、動作の表現力が非常に高い。 トーマスのジャンプやキックのモーション、敵が倒れる瞬間の挙動など、どれも短いフレームで的確に動きを伝えている。 また、背景デザインもステージごとに微妙な差異があり、階層が上がるたびに照明の色や模様が変化していく。これにより、単調になりがちな構造の中に適度な視覚的変化が生まれている。 このような表現技術の高さは、任天堂の開発チームのセンスと技術力の高さを物語っている。

プレイヤーへの挑戦と達成感

『スパルタンX』は、単なる敵の殲滅ゲームではなく「自分との戦い」を意識させる設計になっている。 敵の出現タイミングやパターンを覚え、反射神経と判断力を磨きながら自分の限界に挑む――まるで修行のような体験が味わえる。 その分、ボスを倒したときの達成感は格別で、ステージクリア時の「CONGRATULATIONS」の文字がプレイヤーに強烈な報酬感を与える。 この「努力が報われる設計」こそが、アクションゲームの理想形であり、『スパルタンX』が何十年経っても愛され続ける理由の一つでもある。

全体を通しての総評 ― シンプル・イズ・ベストの極致

『スパルタンX』の良かった点を総合すると、結論は「究極のシンプルさが生む完成度」に尽きる。 余計なシステムや複雑なギミックを排除し、“パンチとキックで敵を倒す”という明快な構図だけでプレイヤーを引きつける。 その潔さこそが、長年経っても色あせない最大の魅力だ。 操作感、音、テンポ、達成感――すべての要素が噛み合った結果、プレイヤーは「ただ敵を倒す」だけで深い満足を得られる。 それこそが、任天堂が目指していた“純粋な遊び”の形であり、『スパルタンX』が時代を超えて評価されるゆえんである。

■■■■ 悪かったところ

演出面の簡略化による“物足りなさ”

『スパルタンX』はアーケード版からの移植作として非常に高い完成度を誇っていたが、その一方で家庭用への移植の際に削られた演出も少なくなかった。 特に指摘されるのが、オープニングデモや導入演出の削除である。アーケード版では、主人公トーマスがミスターXからの挑戦状を受け取るシーンや、シルビアが連れ去られる導入映像などがあり、物語への没入感を高めていた。 しかしファミコン版では容量の制約もあって、タイトル画面からすぐにステージ1が始まる仕様になっている。そのため初めて遊ぶ人にとっては「なぜ戦っているのか」がわかりにくく、物語性という面ではやや物足りなさを感じる構成となっていた。 当時のファミコンゲームではよくある制約とはいえ、「もう少し演出が欲しかった」という声は少なくなかった。

グラフィック表現の限界

アーケード版と比べて明らかに見劣りするのがグラフィック面である。キャラクターのスプライトサイズが縮小され、背景の描き込みも簡素化されたことで、迫力や奥行きが薄れた印象を与えた。 特に敵キャラクターのバリエーションに乏しく、色違いでの再利用が多い点は、プレイヤーに単調さを感じさせる要因となっていた。 もちろん当時のファミコンの性能を考えれば十分健闘しているものの、アーケード版を経験していたプレイヤーからは「もう少し色味にメリハリが欲しい」「背景が同じで飽きる」といった指摘もあった。 また、ミスターXとの最終戦など、重要な場面でも演出が淡々としており、もう少し緊張感を煽る工夫が欲しかったという意見も見られた。

ボス戦の難易度調整に不満の声

ファミコン版『スパルタンX』では、アーケード版に比べてボスの難易度が全体的に下がっている。特に最終ボス・ミスターXが弱体化しており、「思ったより簡単に倒せてしまう」という感想を持つプレイヤーも多かった。 アーケード版ではガードや反撃のタイミングが非常にシビアで、攻撃パターンを完全に把握しないと勝てない緊張感があった。しかしファミコン版では、飛び蹴りを2回連続で当てるだけで倒せてしまう場合もあり、慣れると“瞬殺”が可能となっている。 この調整によって初心者には遊びやすくなった一方で、上級者にとってはやや物足りない難易度になってしまった。「もう少し歯ごたえが欲しかった」という意見が寄せられるのも無理はない。

同じ展開の繰り返しによる単調感

『スパルタンX』の構造は5階をクリアすると再び1階に戻るループ形式となっている。この仕組みはスコアアタックとしては優秀だが、物語性を求めるプレイヤーにとっては“終わりがない繰り返し”に感じられる場合もあった。 ステージごとに多少の敵配置変化や難易度上昇はあるものの、見た目の変化が少なく、ビジュアル的にもプレイ感覚的にも“同じことの繰り返し”という印象を持つ人が少なくなかった。 そのため、長時間プレイすると緊張感よりも作業感が出てしまうことがあり、「せめて背景が変わるだけでも違っただろう」という声も当時の雑誌投稿欄に見られた。

ジャンプ挙動の慣性が強め

操作性の良さは本作の長所でもあるが、一方でジャンプの挙動には若干の癖がある。ジャンプ中に左右の制御が効きにくく、助走をつけて飛んだ際に思わぬ位置まで進んでしまうことがある。 特に敵との間合いがシビアな場面では、ジャンプキックが暴発してダメージを受けるケースも多く、「ジャンプ中の微調整が難しい」と感じるプレイヤーも少なくなかった。 この“慣性ジャンプ”は一度慣れてしまえば問題ないものの、初見プレイヤーにとっては少々扱いにくい仕様である。アーケード版と比べると滑るような感覚が強く、当時のレビューでも「ジャンプの感触だけもう少し軽ければ完璧だった」と記述されている。

2人同時プレイができない仕様

『スパルタンX』では2人プレイモードこそ存在するものの、それは交代制であり、同時に2人で戦うことはできなかった。 アーケード版のように1人プレイを前提として設計されているため仕方のない部分ではあるが、ファミコンブーム期の子どもたちは「兄弟で一緒に遊びたい」という欲求が強かった時代。 そのため、「同時プレイができたらもっと盛り上がったのに」という声も多かった。協力して敵を倒すモードや、スコア競争型の2P対戦などが実装されていれば、より幅広い遊び方が可能だっただろう。

ボーナス演出や報酬の少なさ

当時のアクションゲームの中には、クリア後にイラストやアニメーションなどのご褒美演出が入るものも増え始めていた。 しかし『スパルタンX』のエンディングは「CONGRATULATIONS」の文字だけと非常にシンプルで、プレイヤーによっては拍子抜けしてしまう内容だった。 また、得点が一定値に達しても特別な演出や裏モードが開放されるといった仕掛けもないため、ハイスコアを目指す動機がスコア更新そのものに留まってしまう点も惜しい。 「もうひと押しのご褒美が欲しかった」「隠し要素があればもっと遊べた」というのは、当時の多くのプレイヤーが共感する不満点である。

容量の制約がもたらした“未完成の美学”

結果的に、こうした演出や難易度の不均衡は、当時のROM容量(わずか数十KB)という制約の中での妥協点でもあった。 開発側は“遊びの核”を守るために演出やストーリーを削ぎ落としたが、プレイヤーの中には「もう少しだけ要素を足せたら完璧だったのに」と感じた人も多い。 とはいえ、この“削ぎ落とされた潔さ”こそが『スパルタンX』の個性を作り出していたともいえる。少し足りない部分が、逆に想像の余地を生み、プレイヤーが脳内で物語を補完していたのだ。 いわば“不完全だからこそ記憶に残る”という、昭和ゲーム特有の美学がこの作品には宿っている。

総評 ― 完璧に近いがゆえの“小さな隙”

『スパルタンX』の欠点を俯瞰すると、それは技術的・構造的な制限によるものが大半であり、根本的な設計ミスではない。 むしろ、その制約の中でここまで完成度を高めた任天堂の技術力は驚異的であり、「小さな不満はあるが、それを上回る楽しさがある」というのがプレイヤーの総意だろう。 演出やグラフィックの物足りなさを感じつつも、「ゲームとしての核は極めて強固だった」という点で、批判的な意見すら“愛情の裏返し”に聞こえる。 結果として『スパルタンX』は、「完璧ではないが、完璧に近い」――そんな評価を今なお受け続ける、時代を超えた名作である。

[game-6]■ 好きなキャラクター

主人公・トーマス ― 不屈のカンフーマスター

『スパルタンX』の象徴的存在といえば、やはり主人公のトーマスだろう。 彼は恋人シルビアを救うため、単身で謎の組織「X」の要塞に乗り込む勇敢な格闘家として描かれている。 見た目はシンプルな白い道着姿だが、その立ち姿や構えからは確かな自信と鍛錬を重ねた武人の風格が漂う。 彼の魅力は、何よりも“無駄のない動き”にある。パンチ・キック・ジャンプ――どの動作も一瞬の切れ味を感じさせ、派手さではなく機能美でプレイヤーを魅了する。 また、ボタンを押すたびに聞こえる「アチョー!」という掛け声は、トーマスというキャラクターの精神を象徴している。 この一言が発せられるたびに、プレイヤーのテンションも高まり、戦うリズムが整う。 ゲームにおいて“声”がキャラクター性を強調した初期の成功例とも言えるだろう。

シルビア ― 物語を動かす“静のヒロイン”

ゲーム内で直接的な出番は少ないものの、シルビアは『スパルタンX』における物語の中心人物である。 彼女はミスターXにさらわれ、要塞の最上階に囚われている――この古典的な“救出劇”の構図が、トーマスの行動原理を支える原動力となっている。 画面上ではわずかな登場ながらも、プレイヤーは彼女を助け出すために全階層を突破しなければならない。 その存在は、まさに“目的の象徴”であり、プレイヤーに最後まで挑戦を続ける理由を与えている。 また、エンディングで表示される「CONGRATULATIONS」の文字と共に再会する演出は、当時のプレイヤーに大きな達成感をもたらした。 わずかな描写ながら、彼女はゲーム全体に温かい人間味を与える役割を果たしている。

ミスターX ― 恐怖と威厳を兼ね備えた最終ボス

シリーズのタイトルにも名を残す謎の組織「X」を率いるボス、ミスターX。 黒いスーツ姿で静かに登場する彼の存在感は圧倒的だ。 他のボスのように派手な技を繰り出すわけではないが、その一挙手一投足に「格の違い」が感じられる。 彼の特徴は、プレイヤーの行動を冷静に見極めてから繰り出すカウンター攻撃。 不用意に飛び込めば飛び蹴りで返され、距離を取れば一瞬で間合いを詰めてくる。 また、戦闘中に響く彼の笑い声が独特の低音で、不気味さと威厳を兼ね備えている点も印象的だ。 アーケード版では単調だったボイスに、ファミコン版では音程の差がつけられ、より“悪のカリスマ”としての存在感が増している。 ミスターXは、単なる敵ではなく、トーマスとシルビアの運命を左右する宿敵として、プレイヤーの記憶に強く残った。

つかみ男 ― 恐怖と笑いを生んだ名脇役

『スパルタンX』の中でプレイヤーを最も悩ませた敵といえば、間違いなく“つかみ男”だろう。 彼は単独では脅威にならないが、複数で登場した際の厄介さは群を抜いている。 左右からじわじわと迫ってきて、掴まれると身動きが取れなくなり、連続でダメージを受けてしまう。 この「近づかれたら終わり」という緊張感が、プレイヤーの心を常に張り詰めさせる。 だが一方で、彼の動きにはどこかコミカルな要素もあり、慣れてくると“掴まれる前にキックを決める爽快さ”が癖になる。 さらに、12の倍数ごとにジャンプキックで倒すとボーナス点が入るという隠し仕様もあり、“嫌な敵”でありながら“狙いたくなる敵”でもある。 この複雑な立ち位置が、多くのプレイヤーに印象的な思い出を残した。

妖術使い ― 分身トリックのパイオニア

4階のボスとして登場する妖術使いは、本作の中でも最も印象的なキャラクターのひとりだ。 彼は自らの分身を複数作り出し、プレイヤーを惑わせるという戦法を取る。 当時のファミコンゲームで“分身を使う敵”というのは極めて珍しく、画面上に複数の姿が同時に現れるだけでも驚きだった。 また、分身の動きがわずかにズレる演出がリアルで、本体を見極めるために集中力が試される。 この仕掛けが後のアクションゲームやボス戦デザインに影響を与えたとも言われている。 妖術使いの高笑いも印象的で、3階の怪力男よりも高いトーンの声に設定されており、戦闘に緊張感と奇妙な雰囲気を与えていた。

怪力男 ― 力と恐怖の象徴

3階で登場する“怪力男”は、その名の通り圧倒的なパワーを誇るボスキャラクター。 一撃の威力が非常に高く、まともに攻撃を受けると一気に体力を削られる。 しかし、彼の動きは決して速くないため、落ち着いて間合いを取れば攻略は可能。 この“巨体ゆえの隙”が攻略の鍵となり、プレイヤーは彼の動作パターンを見極めながら勝利の糸口を掴む。 また、彼が倒れた際に発する低い笑い声は、他のボスよりも低音に設定されており、より重厚感のある演出になっている。 怪力男は、力でねじ伏せるタイプの敵として、『スパルタンX』における“肉体的恐怖”を体現した存在だった。

蛇・ナイフ使い ― ステージ構成を支える敵たち

中ボス以外の一般敵にも、それぞれ異なる役割が与えられている。 例えば、2階で登場する蛇はプレイヤーの足元を這いながら攻撃してくる。これにより、プレイヤーは上下の視点を意識する必要があり、単調な戦闘に深みが生まれた。 また、ナイフ使いは遠距離攻撃を仕掛けてくるため、ジャンプやタイミングの見極めを学ぶ良い練習相手となる。 これらの敵は、単なる“雑魚キャラ”ではなく、ステージ構成そのものの“リズム”を作る役割を果たしていた。 結果的に、すべての敵がプレイヤーの成長を促す存在として機能しており、敵キャラクター全体に一種の教育的デザイン哲学が感じられる。

ファンが愛した“声の個性”

『スパルタンX』のキャラクターたちの印象を決定づけているのは、やはりその“声”である。 主人公の掛け声、敵の笑い声、ボス撃破時の独特な効果音――これらは単なる音ではなく、キャラクターの人格や感情を表す重要な要素だった。 特にボスたちの笑い声のトーンがそれぞれ異なる点は、ファミコン時代の音声再現技術としても異例のこだわりだった。 プレイヤーたちは、耳からもキャラクターを記憶し、後年になっても「この声を聞くとあの敵を思い出す」と語るほどだ。 こうした“音の記憶”こそが、『スパルタンX』が長年愛される理由の一端を担っている。

総評 ― 個性が物語を超える

『スパルタンX』に登場するキャラクターたちは、決して複雑な設定を持っているわけではない。 しかし、それぞれが明確な特徴を持ち、シンプルな中にも強烈な個性を放っている。 トーマスのストイックな強さ、シルビアの静かな存在感、ミスターXの冷酷な威厳――この3者の関係性が作品に深みを与え、そこに多彩な敵たちが“リズム”を加える。 その結果、プレイヤーは単なる戦いではなく、“物語の中にいる感覚”を味わうことができた。 『スパルタンX』のキャラクターは、無駄のない構成の中で最大限の印象を残す――まさに“少数精鋭の芸術”である。

[game-7]■ 中古市場での現状

ファミコン黄金期の名作として根強い人気

1985年に発売された『スパルタンX』は、40年近く経った現在でも中古市場で一定の需要を保ち続けているタイトルのひとつである。 任天堂製のファミコンソフトの中でも、アクションゲームの原型的存在として高く評価されており、コレクターやレトロゲーマーの間では“定番の1本”として扱われている。 特にファミコン黎明期を代表するタイトルとして、カセット単体でもコレクション棚に並べたいと考えるファンが多く、そのため中古流通量こそ多いものの価格の下落は緩やかだ。 一方で、外箱や説明書を含めた「完品」状態になると一気に価値が上昇し、年々その傾向は強まっている。

ヤフオク!での取引傾向

国内最大のオークションサイト「ヤフオク!」では、『スパルタンX』のファミコン版が現在でも継続的に取引されている。 取引価格帯は、ソフト単体でおおよそ1,000円~2,000円前後が主流。 状態が良いものや動作確認済みの出品では1,800円~2,500円程度で落札されることが多く、箱・説明書付きの完品は3,000円~4,500円前後まで上昇する傾向にある。 特に人気があるのは「外箱の色あせが少ないもの」「ラベルの擦れがないもの」「動作確認済み」の3条件を満たした出品。 これらは入札数が多く、終了間際に価格が跳ね上がるケースも見られる。 また、未使用・未開封品が出品されることは非常に稀だが、確認される場合には8,000円~1万円を超えるプレミア価格で即決落札されることもある。

メルカリでの販売状況

フリマアプリ「メルカリ」では、『スパルタンX』はファミコンソフトの中でも出品頻度が高いタイトルのひとつである。 カセット単体では1,200円~2,000円の範囲で売買されることが多く、状態の良い商品は2,500円前後で短期間に売れる傾向が強い。 特に「箱付き」「説明書付き」「全体的にきれい」と記載された出品は人気が高く、出品から24時間以内に売れてしまう例も珍しくない。 一方で、ラベルの剥がれや変色、端子部分の錆が見られる商品は1,000円以下で値下げ交渉されることもある。 また、動作確認済みかどうかを明記していない商品は敬遠されやすく、販売速度が大きく落ちる傾向がある。 メルカリ利用者の中にはコレクション目的だけでなく、実際にファミコン本体でプレイする“実機派”も多く、動作品の需要は常に高い。

Amazonマーケットプレイスの価格帯

Amazonマーケットプレイスでは、出品価格がやや高めに設定される傾向がある。 中古ソフト単体でも2,500円~3,500円前後が中心で、状態や発送元の信頼度によっては4,000円を超えるケースもある。 特に「Amazon倉庫発送(FBA対応)」の商品は、即日配送や保証対応が可能なため、若干割高でも購入者がつきやすい。 また、Amazonではコレクター向けに「コンディション:ほぼ新品」や「外箱付き」のプレミア出品も見られ、5,000円~7,000円の高値で安定している。 このように、利便性と信頼性を重視するユーザー層に支えられて、Amazonでの相場は比較的安定しているといえる。

楽天市場での取り扱い傾向

楽天市場では、レトロゲーム専門店や中古販売業者が『スパルタンX』を定常的に販売している。 価格はやや高めで、ソフト単体で2,500円~3,800円前後、箱・説明書付き完品では5,000円~6,000円台で出品されていることが多い。 楽天では出品者ごとに状態ランクが細かく設定されており、「Aランク(美品)」「Bランク(やや使用感あり)」などの分類によって値段が大きく変動する。 また、送料無料キャンペーンやポイント還元の影響で、実質価格が他サイトよりも安くなるケースもあるため、購入者は時期を見極めて購入することが重要だ。 なお、人気のある時期(特に夏休みシーズン)には在庫が一時的に減少し、価格が上がる傾向が確認されている。

駿河屋での販売価格と在庫動向

中古ゲーム大手「駿河屋」でも『スパルタンX』は定番の在庫商品として扱われている。 価格帯はおおむね1,800円~2,980円程度で安定しており、コンディションが良いものほど上限に近い値が付けられている。 また、駿河屋では時期によって「在庫切れ」になることもあり、特に箱付き完品は入荷後すぐに売れてしまう人気ぶりだ。 定期的に値下げキャンペーンや買取強化が行われるため、再入荷を狙ってウォッチしているコレクターも多い。 さらに、駿河屋では「動作保証あり」「端子清掃済み」といった表記があるため、実機プレイを目的としたユーザーからの信頼も厚い。

プレミア化の兆しと保存状態の重要性

現時点で『スパルタンX』は「プレミア価格」というほど高騰しているわけではないが、年々美品の流通量が減少しているのは確かだ。 特に外箱や説明書が日焼けせず残っている個体は非常に貴重で、コレクター市場ではプレミア評価を受け始めている。 また、近年では「動作品よりも見た目重視」のコレクターが増えており、外観が美しいものほど高額で取引される傾向が強い。 一方で、ラベルの色褪せやシール跡があるものは大幅に価値が下がり、状態によっては同じタイトルでも2倍以上の価格差が生じることもある。 今後、ファミコンブーム世代のリバイバルやコレクション需要の高まりによって、さらに価格が上昇する可能性もあるだろう。

レトロゲームブームと再評価の波

ここ数年、YouTubeやSNSなどを通じてファミコン世代のゲームが再び注目を浴びている。 実況動画やゲームレビューで『スパルタンX』が紹介されるたびに検索数が増え、中古取引が一時的に活発化する現象が繰り返されている。 特に若い世代のゲーマーが「親の世代が遊んでいたゲーム」として興味を持ち、実機でプレイしてみたいという動きが見られる。 この“世代間リバイバル”が中古市場の底値を支えており、安定した人気を保つ理由の一つとなっている。

総評 ― 今なお息づく“昭和アクション”の遺産

『スパルタンX』は、発売から数十年が経過した現在でも、中古市場で一定の存在感を放ち続けている。 その理由は、単に希少だからではなく、“時代を超えて遊べる完成度”を持っているからだ。 操作感の良さ、爽快な戦闘、独自のサウンド――これらがすべて詰まった作品だからこそ、今なおコレクターズアイテムとして愛されている。 完品を狙うコレクターにとっても、初めてファミコンを体験したい若者にとっても、『スパルタンX』は“時代を超えて手に取りたくなる一本”である。 中古市場における安定した人気は、まさにこのゲームが放つ普遍的な魅力の証明と言えるだろう。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

ファミコン スパルタンX (ソフトのみ) FC 【中古】

評価 5

評価 5FC ファミコンソフト 任天堂 スパルタンXアクションゲーム ファミリーコンピュータカセット 動作確認済み 本体のみ 【中古】【箱説なし..

評価 3

評価 3

![【中古】【箱説明書なし】[GB] スパルタンX(SPARTAN X) アイレム (19901211)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1018/8/cg10188133.jpg?_ex=128x128)

![【中古】【表紙説明書なし】[FC] スパルタンX 任天堂 (19850621)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/7010/2/cg70102524.jpg?_ex=128x128)