【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【発売】:ナムコ

【開発】:ナムコ

【発売日】:1980年10月

【ジャンル】:シューティングゲーム

■ 概要

アーケード黎明期を支えた“戦車ゲーム”の先駆け

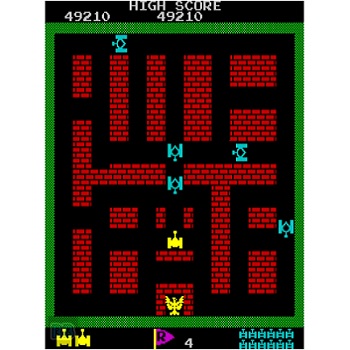

1980年10月、ナムコが世に送り出したアーケードゲーム『タンクバタリアン(Tank Battalion)』は、シンプルな固定画面シューティングながらも、当時のプレイヤーに強烈な印象を残したタイトルである。プレイヤーは小さな黄色い戦車を操作し、次々と出現する敵戦車を撃破していくという単純なルールだが、その中には緻密な戦略性と緊張感が息づいていた。フィールド上にはレンガ状の壁が迷路のように配置されており、プレイヤーの弾丸や敵弾で破壊可能。この「地形を壊しながら戦う」というシステムは、当時としては斬新で、静的だったアーケード画面にダイナミックな変化をもたらした。

操作系のシンプルさと明快なゲームルール

操作は4方向レバーと1つの発射ボタンのみ。プレイヤーの戦車は一度に1発の砲弾しか撃てず、撃った弾が敵や壁に当たるまで次弾を発射できない。この「弾の制限」がゲームに独特のテンポを生み、単なる撃ち合いではなく、弾の軌道やタイミングを計算する戦略的な要素を加えた。敵戦車は画面の四方から次々と現れ、一定数を撃破するとステージクリア。全滅させるたびに新たな配置が現れ、難易度が上昇していく構成だ。敵の攻撃をかわしつつ、自陣の「司令部」を守るという防衛的要素も組み込まれており、単なる攻撃ゲームではなく“守りの緊張感”も兼ね備えていた。

一瞬の油断が命取りになる“司令部”システム

画面下部の中央には「司令部」と呼ばれる重要拠点が存在し、レンガの壁に囲まれている。ここに敵弾、あるいは自分の弾が当たってしまうと、残機がいくつあろうと即ゲームオーバーになる。このルールがプレイヤーの集中力を極限まで高め、「ただ生き残る」だけでなく、「守り抜く」意識を強く植え付けた。後年の『バトルシティ』や『タンクフォース』など、ナムコが手掛けた続編作品でもこのシステムは継承され、戦略性を象徴する要素として定着していく。

スコアシステムに宿る緻密なゲームデザイン

『タンクバタリアン』のスコアは、単純な撃破数だけでなく“距離”によって変動する。敵に接近して撃破するほど高得点が得られ、さらに真正面から至近距離で敵を撃破した際には“ミステリーボーナス”と呼ばれる特別得点が加算される。この設計により、プレイヤーは単に安全圏から撃つだけでは高スコアを狙えず、危険を冒して前線に出るリスクと報酬のバランスを考える必要が生まれた。緊迫した戦場の駆け引きをスコアシステムに反映させたこの仕組みは、当時のアーケードプレイヤーにとって非常に中毒性が高い要素となった。

サウンドとグラフィックの印象

グラフィックはシンプルながら視認性が高く、緑や黄色を基調とした配色で構成されている。敵戦車は青、自機は黄色と明確に区別され、迷路状のステージ構造も直感的に理解しやすい。サウンドは当時のナムコ製ゲームらしい電子音主体で、弾丸の発射音や破壊音が軽快に響く。特に爆発音のタイミングが絶妙で、連続撃破時にはテンポよく鳴り響く効果音がプレイヤーの高揚感を高めた。グラフィックと音の調和が、シンプルな構造に命を吹き込み、アーケード筐体ならではの没入感を作り出している。

テーブル筐体とナムコの設計思想

『タンクバタリアン』の筐体は当時主流だったテーブル型(いわゆる“テーブル筐体”)で、定価は約58万円とされている。この筐体は喫茶店などのテーブルとしても機能し、飲み物を置きながらプレイできる構造だったため、ナムコ製ゲームがカジュアルな場所にも普及するきっかけとなった。コンパクトながら堅牢な作りで、設置コストを抑えながらも高収益を狙えるという点でオペレーター(ゲームセンター経営者)にも人気が高かった。この時期のナムコは、単にゲームを作るだけでなく「遊ばれる環境」そのものを設計する姿勢を持っており、『タンクバタリアン』はその実践例でもあった。

コピー基板とヒットの裏側

1980年当時、『タンクバタリアン』はナムコにとって確実なヒット作となり、全国のゲームセンターでプレイヤーを魅了した。しかし、その人気の裏では“コピー基板”問題が深刻化していた。ナムコの基板構造は比較的解析が容易だったため、非正規の模倣品が多く流通したのである。これにより、正規販売ルートの売上が圧迫される事態も発生したが、逆に言えばそれだけ市場の需要が高かったことの証でもある。この問題をきっかけに、ナムコは以後、基板の保護回路やカスタムチップを強化する方向へと舵を切ることになる。

後世への影響とシリーズ化

『タンクバタリアン』は後にファミリーコンピュータ用ソフト『バトルシティ』(1985年)としてリメイクされ、家庭用ゲームの分野でも長く親しまれることとなった。このリメイク版ではグラフィックが一新され、2人同時プレイ機能やステージエディット機能などが追加されている。こうした発展の基礎となったのが、1980年のオリジナル版『タンクバタリアン』のゲームデザインだった。敵AIの行動パターン、破壊可能な壁、司令部防衛といった要素は、後の戦車ゲームの定番となり、アクションシューティングの一系統を築いたといえる。

当時のアーケード市場における位置づけ

『タンクバタリアン』が登場した1980年は、アーケードゲームの多様化が進んだ時期である。『パックマン』のようなキャラクター重視の作品や、『ギャラクシアン』のような宇宙シューティングが流行していた中で、地上戦をテーマにした『タンクバタリアン』は異色の存在だった。戦場というテーマを採りながらも、血生臭さを排除し、抽象化されたデザインで誰でも遊べるようにした点がナムコらしい。ハードウェアの制約が厳しい中でも、ゲームの緊張感と戦略性を両立させた本作は、アーケード史において“固定画面戦術シューティング”の礎を築いたタイトルといえる。

まとめ:時代を越えるシンプルさの力

『タンクバタリアン』は、現在の視点から見れば非常にシンプルな構成だが、その中に「壊せる環境」「守る拠点」「リスクとリターンの駆け引き」といった要素が凝縮されている。1980年代初頭のアーケードシーンにおいて、これほど完成度の高いルール設計を持ったゲームは珍しかった。プレイヤーは短時間でルールを理解し、繰り返し挑戦する中でスコアを追求する——その原始的な楽しさは、今なおレトロゲーマーの間で語り継がれている。まさに“ナムコ黄金期”を支える礎石のひとつとなった名作である。

■■■■ ゲームの魅力とは?

シンプルなルールの中に潜む“戦略性”の深さ

『タンクバタリアン』の最大の魅力は、見た目のシンプルさとは裏腹に、奥深い戦略性を持つ点にある。操作系は4方向レバーと1ボタンだけだが、プレイヤーは弾の発射タイミング、敵との距離、壁の利用方法、司令部の防衛など、瞬時に複数の判断を迫られる。単純に撃つだけでは生き残れず、常に戦況を読み、地形と敵の配置を活かす“戦術眼”が求められるのだ。このような「考えて戦う」要素は、当時のアーケードゲームでは珍しく、プレイヤーに長期的な学習意欲を与える仕掛けになっていた。

“壊せる壁”が生み出す変化と緊張感

本作における地形破壊システムは、単なる視覚的なギミックではない。敵弾も自弾も壁を壊せるため、プレイのたびにマップが刻一刻と変化していく。最初は安全地帯だった場所も、戦闘が進むにつれて壁が削られ、司令部がむき出しになることもある。防衛線が崩壊する恐怖と、そこからどう立て直すかという判断が、プレイヤーの緊張感を絶えず維持する。この“破壊の美学”は、後年のリアルタイムストラテジーやFPSゲームに見られる「地形が戦況を変える」という概念の原点にもなったといえる。

一発の弾丸に込められた重み

プレイヤーの戦車は、一度に一発しか弾を撃てない。この制限が絶妙なゲームバランスを生み出している。弾を撃てば、次弾が撃てるのはそれが命中または消滅した後。その間、無防備な状態になる。したがって、発射は常に“リスク”を伴う行為であり、むやみにボタンを押すことが致命的な結果を招く。プレイヤーは「ここで撃つべきか、待つべきか」といった一瞬の判断を迫られる。この緊張感こそ、『タンクバタリアン』の中毒性の核となっている。

スコアアタックを誘う“接近戦のスリル”

スコア計算が敵との距離によって変動するという設計も、プレイヤー心理を刺激する。遠距離から安全に撃破すれば低得点、至近距離で正面撃破すれば高得点——このルールは、プレイヤーに“危険なプレイ”を選ばせる動機を与える。高得点を目指す熟練者ほど、あえてリスクを取り、敵弾との紙一重の攻防を楽しむ。この構造がスコアアタック文化の萌芽を作り出したともいえる。後のナムコ作品『ゼビウス』や『ドラゴンスピリット』などに受け継がれる“リスクと報酬のバランス”の原型は、このゲームにすでに存在していた。

“守るゲーム”としての独自性

多くのアーケードシューティングが「敵をすべて倒す」ことに焦点を当てる中で、『タンクバタリアン』は“守る”という要素を導入した。司令部を守りながら戦うというルールは、プレイヤーの行動を制御し、ゲームにドラマ性を加えた。敵の進行を止めるために、あえて壁を壊して迎撃ルートを作るか、それとも防衛を優先して安全地帯を維持するか——プレイヤーは常にジレンマに晒される。この「攻防のバランス」を実感できる設計は、短時間プレイでも深い没入感をもたらした。

音と動きが織りなす“戦場のリズム”

サウンド面の魅力も見逃せない。1980年という時代を考えれば、使用されている音源は非常に限定的だが、ナムコのサウンドデザインはその制約を逆手に取っていた。弾丸の発射音、壁破壊音、敵の爆発音がテンポよく響き、戦況の変化を“音”で伝える役割を果たしていた。敵出現時の効果音が鳴るたびにプレイヤーは反射的に身構え、次の瞬間に集中力を最大限まで高める。視覚的演出よりも聴覚的なフィードバックを重視した設計は、後のアーケードサウンド哲学にも影響を与えた。

誰でも遊べて、極めようとすると難しい“二層構造”

ナムコのデザイン哲学の一つに「誰でも遊べるが、上級者はさらに深く遊べる」がある。『タンクバタリアン』もまさにその体現例だ。初めてのプレイヤーでも直感的に操作できる一方、スコアを競う上級者にとっては、敵の出現パターンを記憶し、最短ルートで撃破する“最適解”を探す奥深い世界が広がっている。簡単に遊べて、極めようとすると果てしない——この絶妙なバランスが長く愛される理由だ。

ゲームセンターという“社交場”を生んだタイトル

『タンクバタリアン』は一人プレイ専用ながら、そのスコア競争が自然と“他者との比較”を生んだ。ゲームセンターでは、ハイスコアを更新するたびに常連客が歓声を上げ、プレイヤー同士の交流が生まれる。ナムコのタイトルが「人が集まる空間」を作り出した初期の事例であり、単なる娯楽装置ではなく“コミュニケーションの媒介”として機能していた。スコアランキングが貼り出され、名前の頭文字を刻む文化もこの時期に定着していく。

アーケード文化と共に広がった熱狂

1980年代初頭の日本は、まだ「ビデオゲーム」が新しい文化として社会に受け入れられ始めた時期だった。そんな中、『タンクバタリアン』は遊びやすさと熱中度の高さで若年層を中心に人気を博し、ゲームセンターの常設タイトルとして長く稼働した。1プレイ100円という価格設定ながら、短時間で再挑戦を誘う構成が功を奏し、日々長蛇の列ができる店舗も珍しくなかったという。ナムコが築いた「安心して遊べるゲームブランド」というイメージの土台には、本作の存在があったといっても過言ではない。

先進的なデザインが後のゲーム開発へ残した影響

『タンクバタリアン』の影響は後年の作品群に明確に現れている。『バトルシティ』では二人同時プレイやマップエディット機能が追加され、プレイヤーが“戦場を作る”楽しみを得た。『タンクフォース』(1991年)では、通信対戦による協力・競争プレイが実現し、原点のアイデアが現代的に昇華された。これらの流れをたどれば、『タンクバタリアン』が持つ「破壊」「防衛」「戦略性」というDNAが、後のアクションゲーム全般に息づいていることが分かる。ナムコが築いたデザイン哲学は、今なお多くの開発者に影響を与え続けている。

まとめ:静と動の調和が生む魅力

『タンクバタリアン』は、激しい戦闘の中にある静かな緊張、そして破壊の中にある秩序という二面性を持つゲームだ。プレイヤーは限られた操作で無限の選択肢を生み出し、毎回異なる展開を楽しむことができる。その体験は単なるアクションではなく、思考と反射が交錯する“戦術の舞台”と言える。派手な演出や複雑なルールがなくとも、これほどまでにプレイヤーを引き込むゲームデザインが成立する——それこそが、ナムコ黄金期のクリエイティブの力を証明する要素である。

■■■■ ゲームの攻略など

序盤の立ち回り ― 安全地帯を確保せよ

ゲームが始まると、まず自機戦車は画面下部の中央付近、つまり「司令部」の前方に配置される。ここで最初にすべきことは、敵を倒す前に自分の防衛ラインを整えることだ。画面下にある「司令部」は、一発の弾が当たっただけで即ゲームオーバーになるため、壁の配置を覚え、破壊されそうな箇所を優先的に防衛するのが肝心だ。序盤は敵の出現位置が固定されており、左右どちらかの上端から来るケースが多い。まずはその方向に進み、敵が自陣に近づく前に迎撃を行うとよい。防衛を意識した初動が、ステージクリア率を大きく左右する。

中盤以降の戦略 ― 壁の破壊を制する者が勝つ

ステージを進めるにつれ、敵の攻撃頻度と弾速が上昇し、壁が次々と崩れていく。壁を破壊できるという特性は、自分にとっても敵にとっても両刃の剣だ。自分の動きやすさを優先して壁を壊しすぎると、防衛ラインが脆くなる。逆に壁を残しすぎると敵の動きを封じられず、司令部へ抜けられる危険が高まる。理想的なのは、「司令部を囲う壁をなるべく温存しつつ、自分の射線だけは確保する」ことだ。特に最下段の壁の一部を壊して射撃ラインを作っておくと、緊急時に即座に迎撃が可能となる。

敵の動きを読む ― AI行動パターンを把握せよ

『タンクバタリアン』の敵戦車は、単純ながらもある程度のパターンを持って動く。特に序盤は“最短ルートで司令部へ進む”行動を取る傾向があり、壁に沿って下方向へ移動してくることが多い。中盤以降になると、敵はプレイヤーの位置を感知し、側面から回り込むような動きを見せる。こうしたAI挙動を理解し、敵の“到達ルート”を先読みして砲弾を置くことで効率的に撃破できる。視野を広く保ち、常に画面上部からの新たな敵出現に注意を払うのがポイントだ。

弾速と射程の感覚をつかむ

本作では弾の発射速度が遅く、1発ずつしか撃てないという制約がある。そのため、「狙い撃つ」のではなく「動きを読む」ことが重要になる。敵の進行方向を予測し、その少し先に弾を撃ち込む“先読みショット”が勝敗を分ける。さらに、弾の射程距離は画面端まで届くため、遠距離攻撃を積極的に利用できる。撃った直後に敵弾と相殺することもできるため、防御と攻撃を兼ねた使い方を意識すると良い。自弾を壁越しに撃ち、敵が出てくるタイミングで命中させるテクニックも有効だ。

高得点を狙うための“接近戦”戦術

スコアシステムでは、敵との距離が近いほど得点が高くなる。安全策を取ればクリアは容易だが、ハイスコアを狙うなら危険な接近戦を挑まねばならない。コツは、敵が壁を壊して進行してくる瞬間を狙うこと。壁を挟んで至近距離で撃破すれば、ミステリーボーナスが得られる可能性がある。慣れてくると、あえて敵を引き寄せて壁の裏で待ち伏せし、正面撃破で高得点を稼ぐプレイスタイルも可能になる。この“スリルと報酬”の設計が、本作をただのシューティングに留めない理由である。

司令部防衛のテクニック ― 壁の再配置を意識する

戦闘中、壁は破壊されるが、その跡地を“誘導”に使うこともできる。敵は最短ルートを好む傾向があるため、わざと一部の壁を壊して“誘い道”を作ることで、敵を狙いやすい場所に誘導できる。逆に、司令部の周囲の壁は極力維持すること。もし崩れた場合は、周囲の壁を破壊して敵の進入角度を制御し、正面からのみ来るように誘導するのが有効だ。これにより、司令部の露出を最小限に抑えつつ、撃破効率を上げることができる。

連続撃破ボーナスを狙うタイミング

『タンクバタリアン』では、連続して敵を撃破すると得点効率が上がる。特に同じ方向から出現する敵をまとめて倒すと、リズムよく高得点を得やすい。これは敵の出現パターンを覚えることが前提だが、ある程度ステージを進めると“出現間隔”が一定になるので、出現タイミングに合わせて砲弾を撃つことでほぼ確実に連続撃破できる。テンポをつかむことが重要で、音と動きを連動させた“リズムプレイ”を意識するとスコアが安定する。

難易度の上昇とステージごとの特徴

ステージが進むと、敵の移動速度と弾速が上がり、ミスの許容度が下がる。特に中盤以降は、複数方向から同時に進入してくるパターンが多く、画面中央での立ち回りが危険になる。終盤では、壁の初期配置が少なくなり、司令部がほぼ露出しているステージも登場。こうした状況では、防衛よりも“先制攻撃”が最良の防御となる。敵を出現直後に迎撃する立ち回りが求められるため、出現位置の記憶と反射神経が試される。

裏技・小技 ― 反射弾テクニック

『タンクバタリアン』には、厳密な意味での隠しコマンドは存在しないが、壁を利用した“反射撃ち”に近いテクニックがある。敵弾が壁に当たるタイミングに合わせて自弾を発射すると、相殺されて安全に壁の向こう側を撃てる。また、壁の角を利用して“斜め撃ち”のような挙動を作り出せることもあり、上級者はこれを使って敵の進行を止める。このテクニックを習得すると、難易度の高いステージでも被弾率を劇的に下げることができる。

長期プレイを支える集中力管理

シンプルなゲームほど、長時間の集中が求められる。『タンクバタリアン』は反射神経だけでなく、判断力と冷静さも重要だ。敵弾をかわす際に焦って無駄撃ちすると、再装填までの間に被弾するリスクが高まる。心拍数が上がる緊迫の中でも「一呼吸置く」意識を持つことが、上級者への第一歩だ。プロゲーマー的な視点では、特定ステージで“ルーティン化”した動作を決めておくことが推奨される。これは、ミスを防ぐだけでなく、スコア稼ぎの安定にもつながる。

まとめ ― 攻撃と防御を極めたプレイヤーが真の司令官

『タンクバタリアン』は、一見シンプルだが、攻略の本質は「攻守のバランス」をどう取るかにある。敵を倒す爽快感と、司令部を守る緊張感。その両立ができて初めて真の達人プレイヤーと呼べる。無駄撃ちをせず、壁を利用して敵の進路をコントロールし、至近距離で確実に仕留める——そのすべてを意識できるようになったとき、プレイヤーは“戦術の美学”に到達する。単なるアクションではなく、リアルタイムで思考する戦略ゲームとしての深さこそが、本作を時代を超えて評価させている理由だ。

■■■■ 感想や評判

登場当時のプレイヤーの衝撃

1980年に『タンクバタリアン』が登場したとき、アーケードゲームファンにとってそれは“新しいタイプの戦い”だった。前年に『ギャラクシアン』が人気を博していたナムコが、次に送り出したのがこの地上戦タイプのタイトルということもあり、多くのゲーマーが興味を示した。従来のシューティングゲームと異なり、舞台が宇宙ではなく“戦場”である点、そして壁を壊しながら戦うという動的な環境変化が注目された。プレイヤーからは「一発の重みが違う」「自分の弾が地形を変えるなんて初めてだ」といった声が多く聞かれ、衝撃的な体験として受け止められていた。

緊張と爽快感が同居するゲーム性の評価

当時のプレイヤーが口を揃えて語ったのは、「ドキドキ感が途切れない」という感想だ。司令部を守りながら戦うというプレッシャーが常に存在し、たとえ1ミスでも致命的な結果につながる。これが他のアーケードゲームにはない緊張感を生んでいた。その一方で、敵を撃破した瞬間の爆発音や得点表示の演出が爽快で、プレイヤーは“恐怖と快感”の間を行き来する独特の体験を味わった。ゲーム雑誌『ゲームマシン』や『アミューズメント通信』でも、「単純だが、1プレイの密度が極めて高いゲーム」と評されている。

ナムコブランドへの信頼を高めた存在

『タンクバタリアン』は、ナムコの信頼性をさらに確立した作品でもある。『ギャラクシアン』『パックマン』と続いた成功路線において、ナムコが“多彩なジャンルを開拓できるメーカー”であることを示した。プレイヤーからは「ナムコのゲームは外れがない」という声が多く、ゲームセンターでもナムコ筐体が設置されると集客が見込めるとされていた。特に“テーブル筐体で遊べる戦車ゲーム”という新鮮な響きが、喫茶店などにも受け入れられた。単なるアクションゲームを超え、“遊びの信頼ブランド”を象徴するタイトルの一つとして位置づけられたのである。

スコアアタック文化の先駆者としての評価

アーケードスコア競争の文化は、『タンクバタリアン』によって大きく育まれた。敵との距離でスコアが変動するというルールは、単なる腕前だけでなく“勇気”や“判断力”がスコアに反映される画期的な仕組みだった。この要素が、後の『ゼビウス』や『ディグダグ』の得点設計にも影響を与えたとされている。雑誌のスコアランキングでは『タンクバタリアン』が数か月にわたり上位を占め、攻略パターンや最短クリア法がファンの間で共有されていた。「接近戦での一発逆転」「壁を利用した防衛ショット」など、プレイヤー同士が工夫を競う“知的ゲーム”として認識されたことも特徴的である。

中毒性の高さが話題に

『タンクバタリアン』は、当時のアーケードゲームの中でも特に中毒性が高いと評された。ミスしてもすぐ再挑戦したくなる短いゲーム時間、そしてステージ構成のわずかな違いがプレイヤー心理を刺激した。喫茶店に置かれていたテーブル筐体では、待ち合わせの合間に「一プレイだけ」と遊ぶつもりが、気づけば何度もコインを投入してしまうプレイヤーが続出した。こうした中毒性は、後年「ナムコマジック」と呼ばれるようになる“短時間で深い満足感を得られるデザイン哲学”の好例といえる。

海外市場での評価 ― 戦車ゲームとしての普遍性

『タンクバタリアン』は日本国内だけでなく、海外でも一定の人気を博した。特に北米では「Tank Battalion」というタイトルで流通し、単純明快なルールが幅広い年齢層に受け入れられた。米国の業界誌『Replay』では「子どもにも理解しやすく、戦略的な奥行きを持つゲーム」として紹介されており、コインオペレーターからも高い稼働率を記録したと報告されている。国や文化を越えて共通の楽しさを提供できた点も、ナムコ作品の特徴だ。

続編『バトルシティ』への期待と再評価

1985年にファミリーコンピュータ向けに発売された『バトルシティ』は、『タンクバタリアン』のリメイクとして登場したが、このとき多くのファンが「あの名作が帰ってきた」と歓喜した。家庭用としての進化版により、当時のプレイヤーが改めてオリジナル版を再評価するきっかけにもなった。『タンクバタリアン』は、システム的には古いものの、その骨格は今なお完成度が高く、バトルシティを通して「元祖としての偉大さ」が再認識された。ゲーム史的には、家庭用とアーケードをつなぐ“橋渡し的存在”として重要な位置にある。

専門誌・評論家による後年の分析

1990年代以降、レトロゲーム文化の再興とともに『タンクバタリアン』は再び注目を浴びる。専門誌『ゲーメスト』や『マイコンBASICマガジン』では、“固定画面型タクティカル・シューティングの原点”として紹介され、当時の開発技術の高さが再評価された。特に、弾道処理の滑らかさやAIの単純ながら的確な挙動が高く評価され、「ナムコ初期プログラムの美学を感じさせる」と評された。評論家の中には「パックマンの裏で支えたもう一つの名作」と位置付ける者もおり、現在ではアーケード史の重要な一章として語られている。

現代のプレイヤーによるリバイバル評価

近年では、レトロアーケードの復刻筐体やデジタル配信によって、『タンクバタリアン』を再び遊ぶ機会が増えている。現代のゲーマーからは「操作は単純なのに奥が深い」「今でも十分通用する面白さ」といった肯定的な意見が多い。スマートフォンやコンソール向けのアーケードアーカイブスシリーズに収録されたことで、若い世代にも触れられるようになり、SNSでは「40年以上前のゲームなのに緊張感がすごい」と話題になることもある。時間を経ても色あせない面白さ——それが『タンクバタリアン』最大の評価である。

総評 ― “地味な傑作”としての地位

『タンクバタリアン』は、派手なグラフィックやキャラクターを持たないにもかかわらず、静かに多くのプレイヤーの記憶に残り続ける稀有な存在だ。その理由は、ゲームの本質的な面白さ——「ルールの美しさ」と「挑戦の快感」にある。ナムコ黄金期を代表する作品群の中でも、もっとも“玄人好み”な一本として位置づけられており、今なおレトロゲーマーからの支持は厚い。アーケードの進化が加速した1980年において、シンプルでありながら深い体験を提供できたこの作品は、まさに“時代の壁を越えた戦車ゲーム”と言えるだろう。

■■■■ 良かったところ

シンプルゆえに奥深いゲームデザイン

『タンクバタリアン』が最も称賛された点は、その“シンプルさの中にある奥深さ”である。操作はレバーとボタン1つだけという非常に簡単な設計ながら、プレイヤーの判断・反射・戦略の全てを試す。自弾が一度に1発しか撃てないという制限は、プレイヤーに「撃つことの意味」を強く意識させ、単なる反射神経勝負ではなく、思考を伴う戦術性を生み出している。この絶妙な設計バランスは、ナムコ初期作品の中でも特筆すべき完成度であり、「単純操作で高度な駆け引きを成立させた傑作」と評される理由である。

破壊の爽快感と戦略性の融合

壁を砲弾で破壊できるシステムは、当時のアーケードプレイヤーにとって驚きだった。単なる背景ではなく、プレイ中にどんどん変化していくステージ──それが『タンクバタリアン』の最大の醍醐味だ。レンガの壁が崩れ、戦場が形を変えていく様子はプレイヤーの心理に強く訴える。敵を撃破する爽快感と、地形をコントロールする戦略性が一体化しており、「破壊する快感」と「守る緊張感」を同時に味わえる構造は、後年のどの戦車ゲームよりも洗練されていると評価されている。

スコアシステムの妙が生む中毒性

敵との距離によってスコアが変化する仕組みは、非常に秀逸なリスク・リターン設計だった。安全に遠くから倒すよりも、危険を冒して接近戦で撃破するほうが高得点──この“誘惑”がプレイヤーを繰り返し挑戦へと駆り立てる。しかも真正面から至近距離で敵を倒した場合にはミステリーボーナスが加算されるため、スコアアタックプレイヤーにとって究極の緊張と快感が共存する。このスコア設計の妙は、ナムコの職人技を象徴するものであり、アーケード文化における「スコア競争」という遊び方を定着させた要因のひとつでもあった。

緊迫と達成が共存するプレイ体験

『タンクバタリアン』のプレイ体験は、常に「緊張と達成の反復」で構成されている。敵の弾が迫る中でギリギリの回避を成功させた瞬間、そして司令部を守り抜いてステージを突破した瞬間の達成感は格別だ。特に、壁が崩れて防衛ラインが薄くなる終盤の局面では、わずかな判断ミスが命取りになる。その極限状況を乗り越えた時の満足感は、単なる得点以上の価値があると多くのプレイヤーが語っている。緊張と開放が見事に交互に訪れる構成が、このゲームを「やめられない」存在にしている。

完成された難易度設計

アーケードゲームでは、プレイヤーを引き込みつつも“コインを継続的に投入させる”絶妙な難易度が求められる。『タンクバタリアン』はこのバランスを見事に実現した。序盤はルールを理解するための練習台として易しめに設計されているが、中盤以降は敵の行動が素早くなり、司令部周囲の壁も壊れやすくなる。プレイヤーが上達するほど難易度も上がり、常に「あと一歩でもっと上へ行ける」と感じさせる。この心理設計の巧妙さは、ナムコ開発陣が当時すでにプレイヤー心理を深く理解していた証でもある。

緻密なAI挙動と設計思想

1980年という時代において、敵の行動パターンに“擬似知能”を組み込んでいた点も評価が高い。敵戦車は単なるランダム移動ではなく、プレイヤーや司令部の位置を感知し、最短ルートで接近してくる。時には回り込みを狙うような動きも見せるため、戦場に“生きた敵”が存在する感覚を味わえた。特に、プレイヤーが長時間同じ位置に留まると、敵が別方向から挟み撃ちしてくるようになる挙動は、当時の技術水準として驚異的である。プレイヤーは常に動き続ける必要があり、これがゲーム全体のテンポを維持していた。

没入感を生み出す音とテンポ

サウンドは電子音のみで構成されているが、そのシンプルさが逆に没入感を高めている。弾の発射音や爆発音の軽快なリズムが、まるで心拍のようにプレイヤーを鼓舞し、テンポの良い戦闘を演出する。特に、敵を連続して倒した際に鳴る爆発音の連打は、快感そのものである。また、敵出現時の独特な音がプレイヤーに緊張を与え、聴覚的な“警報”の役割を果たしていた。視覚と聴覚のバランスが取れた構成は、ナムコサウンドの原点として多くの開発者に影響を与えた。

プレイヤーごとに異なる戦い方が生まれる自由度

同じステージでも、プレイヤーの戦略によって展開が大きく変わるのがこのゲームの魅力だ。あるプレイヤーは守りを重視し、司令部周辺を固める。別のプレイヤーは攻めを優先し、敵の出現位置に突撃する。どちらのスタイルでも攻略が成立するため、プレイヤーの性格や思考がそのまま戦い方に反映される。これは“個性が表れるアーケードゲーム”として極めて稀な設計であり、リプレイ性を高めている要因でもある。「自分なりの戦場を築く」という感覚が、プレイヤーの没入を強く後押ししていた。

短時間で濃密な体験を得られる構成

1プレイの時間は非常に短く、長くても数分で1ゲームが終わる。そのためテンポがよく、待ち時間や休憩時間でも気軽に遊べる設計になっていた。だがその短時間の中に、緊張・判断・達成感のすべてが凝縮されており、「1プレイにドラマがある」と言われるほど密度が高い。長時間プレイを前提とした現代ゲームとは異なり、1コインで“濃い体験”を得られるという感覚が、プレイヤーにとって最大の満足要素だった。ゲームセンター文化を支えた“短時間集中型”デザインの象徴でもある。

後続作品に残したポジティブな遺産

『タンクバタリアン』の魅力は、それが単体の面白さにとどまらず、後のゲームデザインにも良い影響を与えた点にある。『バトルシティ』や『タンクフォース』をはじめとする後継作品では、司令部防衛や破壊可能な壁の要素が受け継がれ、さらに発展していった。これにより、「戦場をコントロールする楽しさ」がゲームの定番要素として定着した。開発者の間でも「原型として完璧」と評され、アクションと戦略を両立させたナムコ流デザインの基礎として今も語り継がれている。

まとめ ― シンプルの中に宿る職人芸

『タンクバタリアン』が40年以上経った今も評価される理由は、“過不足のない設計”にある。どの要素も無駄がなく、操作・ルール・難易度・テンポが完璧なバランスで噛み合っている。画面に表示されるものは少ないが、その中に無限のドラマが生まれる。これこそがナムコ初期の職人芸であり、後の時代に「クラシックアーケードの美学」として再評価される原点である。『タンクバタリアン』は、派手な演出を排してもプレイヤーを熱狂させられることを証明した、“静かなる傑作”として今も語り継がれている。

■■■■ 悪かったところ

一発ゲームオーバーの理不尽さ

本作最大の不満点として多くのプレイヤーが挙げたのが、“司令部が破壊されると即ゲームオーバー”というルールの厳しさだ。プレイヤーがどれほど好調にスコアを稼いでいても、司令部にたった1発の弾が当たった瞬間にゲームは終了する。その一撃は敵弾であるとは限らず、時にはプレイヤー自身の弾が誤って司令部に当たることもある。これにより、「自滅してしまった」という喪失感を味わうプレイヤーが多かった。緊張感を演出する仕組みである一方で、理不尽さを感じるプレイヤーも少なくなかったのは確かだ。

自弾1発制限によるストレス

ゲームのテンポを制御するための「一度に1発しか撃てない」仕様は、戦略性を高める一方でテンポの遅さやストレスを感じる要因にもなった。敵が複数方向から攻めてくる中で、1発を撃った瞬間に再装填まで待たねばならないという仕様は、初心者には厳しかった。反応速度よりも予測力を重視する設計が、当時の“反射神経型ゲーマー”の好みとはやや異なっており、「もう少し連射できれば快感が増したのに」という意見が散見された。これが本作を「難しい」と感じさせる要因の一つとなっていた。

視覚的な単調さ

1980年のハードウェア制限を考えれば仕方ないとはいえ、グラフィックが単調である点も一部で指摘されていた。背景は固定の緑色、壁のパターンもほぼ同一であり、敵戦車の種類も青一色。このため、長時間プレイすると視覚的な刺激が乏しく、飽きやすいという意見もあった。ナムコの同時期作品『ギャラクシアン』や『ラリーX』のようにカラフルな演出を取り入れていれば、より多様な層にアピールできたのではないかという分析もある。ただし、この無機質な見た目が逆に“戦場らしさ”を強調していたという擁護の声もあり、評価は分かれていた。

ゲーム展開の単調さとステージ構成の乏しさ

『タンクバタリアン』はステージごとの背景変化や新要素の追加が少なく、進むほど敵が増え、弾が速くなるという難易度上昇のみで構成されている。このため、長時間プレイすると新鮮味が薄れ、「同じことの繰り返し」に感じるプレイヤーもいた。現代的な感覚でいえば“コンテンツボリューム不足”に近い評価であり、当時の他タイトル――例えば『ディグダグ』や『マッピー』など――と比べると、ステージデザイン面での進化は控えめだった。繰り返し遊ぶ中での発見や変化をもっと求める声は根強かった。

難易度曲線の急激な上昇

ステージを重ねるごとに敵の行動速度が上がり、後半はほとんど反射神経の勝負となる。この“難易度カーブ”の急激さは、多くの初心者プレイヤーを遠ざけた。特に、敵が画面外から出現してすぐ発射してくるパターンでは、反応する間もなく司令部が破壊されることがあり、「運が悪いとどうにもならない」という意見が上がっていた。結果として、「初心者には冷たいゲーム」「誰でも楽しめるナムコらしさがやや欠けている」と感じる人もいたのだ。

協力プレイの欠如

当時としては珍しく、1人プレイ専用であった点も一部のプレイヤーからは不満とされた。二人同時プレイが可能なタイトル(『ラリーX』や『ギャラガ』など)に慣れていた層にとって、『タンクバタリアン』の“孤独な戦場”はやや物足りなかったようだ。後に登場する『バトルシティ』で二人同時プレイが導入されたことは、まさにこのフィードバックを反映した改良点だった。プレイヤー同士で防衛と攻撃を分担できれば、より深い協力体験が生まれていたかもしれない。

操作感のもっさりさと慣性の欠如

戦車を操作する際の“慣性”が感じられない、いわば「動きが直線的すぎる」という指摘もあった。戦車というテーマから、プレイヤーは重量感のある操作を期待していたが、実際は即座に方向転換できる軽い操作感であり、リアリティよりも操作性重視の作りになっていた。このギャップが一部プレイヤーには“違和感”として残り、「もっと重量感のあるタンク操作をしたい」という意見が散見された。特に、リアルな戦争映画を好む層からは“抽象化しすぎている”との指摘も見られた。

壁破壊システムの逆効果

壁を破壊できるシステムは魅力的である一方、終盤になるとそれが“防御不能状態”を生み出してしまうことがある。敵がランダムな方向から壁を削ってくるため、気づけば司令部がむき出しになってしまい、修復もできない。これにより、長く生き残るほど防衛が難しくなる構造は、「上達しても不利になる」ように感じられた。リプレイ性は高いが、後半戦が常に“崩壊を待つゲーム”になってしまう点は、デザイン上の課題として指摘されていた。

ビジュアルとテーマの地味さ

1980年代初頭のアーケード業界は、キャラクター性を打ち出す流れが始まっていた時期である。『パックマン』や『ギャラクシアン』などは見た目の魅力で多くのライト層を引き込んだが、『タンクバタリアン』はあくまで無機的で、キャラクターらしさを排除している。そのため、一般層や女性プレイヤーの興味を惹く要素に欠けていた。「敵が戦車ばかりで変化がない」「可愛げがない」という声も少なくなかった。ナムコらしい親しみやすさという観点では、やや異端の存在であった。

音の単調さと演出不足

サウンド面では、爆発音や発射音が心地よい反面、BGMが存在しないことに寂しさを覚えるプレイヤーも多かった。ゲーム開始から終了まで断続的な効果音だけが鳴り続けるため、プレイ中の緊張は保てるが、感情の起伏が少ない。『ゼビウス』や『マッピー』のようにメロディラインを導入することで、よりドラマチックな体験を作り出せたのではないかという意見もあった。当時の技術では仕方ないとはいえ、音楽的演出の欠如は「静かすぎる戦場」として記憶されることもあった。

現代基準で見るとリプレイモチベーションが弱い

今の視点から見ると、ステージごとの目標や報酬要素が少ない点がリプレイ性を下げている。現代のゲーマーが好む“アンロック”や“達成表示”といった要素は皆無で、すべてがスコア一点集中である。そのため、得点競争以外のモチベーションを持たないプレイヤーにとっては長続きしにくい。「1回遊べば満足」という声が上がるのも無理はなく、時代の制約を感じさせる部分でもある。

まとめ ― 完璧だからこそ際立つ不便さ

『タンクバタリアン』の短所は、裏を返せばその設計の純度の高さゆえの副作用とも言える。理不尽なほどの一撃死、孤独な戦場、無機質な世界観――それらは当時の技術的・思想的制約の中で生まれた“極限まで削ぎ落としたデザイン”の結果だ。だからこそ、少しの遊びや救済措置があれば、さらに幅広い層に愛された可能性もある。しかし、この厳しさこそが『タンクバタリアン』の記憶に残る個性でもある。完璧を追求する中で生まれた“欠点に見える美学”――それが、このゲームが今なお語り継がれる理由のひとつでもある。

[game-6]■ 好きなキャラクター

主役・黄色い自機タンク ― 孤高の戦士の象徴

『タンクバタリアン』の主人公であり、プレイヤー自身を象徴するのが黄色い自機タンクだ。表情もセリフも存在しないが、その小さなボディと孤独な戦いは多くのプレイヤーの心を掴んだ。ゲーム中、常に司令部を背に戦う姿勢は“無名の兵士”を想起させ、まるで一人で国を守っているような感覚を与える。単純なドット絵ながらも、動きの軽快さや発射音のタイミングがキャラクター性を形作っており、「自分の分身」として自然に感情移入できるデザインだった。 プレイヤーによっては、この黄色いタンクに名前を付けてプレイしていた者も多く、ネット掲示板やゲーム雑誌の投稿欄では“バタくん”や“タンク丸”などの愛称で呼ばれていたという逸話も残っている。これほどの没入感を、言葉も物語もない小さなドットキャラで生み出せたことは、ナムコ初期開発の職人技を象徴している。

敵タンクたち ― 無機質なのに個性がある存在

敵タンクはすべて青色で統一されているが、その動きや挙動によって個性が際立つ。あるものは一直線に司令部へ突進し、あるものはプレイヤーを執拗に追い回す。単純なドットパターンながらも、出現タイミングや移動ルートの違いによって“性格”が感じられるのだ。 プレイヤーの間では、真正面から突っ込んでくるタイプを「猪突(ちょとつ)タンク」、回り込んで狙うタイプを「策士タンク」と呼び分けることもあったという。敵AIが一定の知能を持っているように感じられるため、ただの機械的な敵ではなく“知恵を持つ敵兵”として認識されるのが面白い。ときには、互いの弾が相殺し合う展開が生まれ、「戦場での緊迫した一騎打ち」のような錯覚さえ覚える。この“機械の中の人間性”こそ、『タンクバタリアン』における敵キャラクターの隠れた魅力だ。

司令部 ― ゲームの“心臓”としての存在感

『タンクバタリアン』における“キャラクター”の中で、実は最も感情的な役割を担っているのが司令部である。見た目はただの基地のようなシンボルマークだが、その存在はプレイヤーにとって特別な意味を持つ。たった一発でも弾が当たればゲームオーバーになるというルールは、司令部を単なるオブジェクトから“守るべき仲間”のような存在に変えている。 プレイヤーは司令部を守るために体を張り、時に盾となって弾を受け止める。その瞬間、無機質な戦場に“感情”が宿る。多くのプレイヤーが司令部に「命を守る相棒」という意識を抱き、最後の壁が崩れる瞬間には息をのんだ。「あれを守りきれなかった悔しさ」が、何度もコインを投入させる原動力になっていたのだ。

壁や地形 ― 無言の仲間であり裏切り者

『タンクバタリアン』のステージを形作るレンガの壁は、単なる背景ではなく、戦況を左右する“もう一人のキャラクター”と言っていい。最初は自機を守る味方のような存在だが、戦闘が進むにつれて敵弾や自弾で削れ、やがて防衛の役割を果たさなくなる。プレイヤーは壁の減り具合に応じて戦略を変えなければならず、「壁がどれだけ残っているか」がそのままプレイヤーの精神的支えになる。 特に、司令部を囲む最後の数枚の壁が破壊される時の緊張感は、どんな派手なボス戦にも匹敵する。プレイヤーの中には、「壁を味方にしながら戦う感覚が好き」と語る者も多い。地形を“生きた存在”のように扱わせる設計は、無機質な戦場をドラマチックに変える要素であり、他のアクションゲームにはない情緒を生んでいる。

弾丸 ― 小さくも存在感のある“もう一つの主人公”

『タンクバタリアン』では、弾丸にも明確な存在感がある。プレイヤーの弾は一度に1発しか撃てないため、その1発の重みは極めて大きい。発射音とともに飛び出すその瞬間、プレイヤーの緊張は最高潮に達する。命中すれば爽快感、外れれば焦燥感──まるで意思を持つように画面を横切る弾丸は、このゲームの“もう一人の主人公”とも言える存在だ。 特に敵弾との相殺システムにより、弾丸同士がぶつかり合う瞬間には、まるで二人の兵士が命を懸けて戦っているような錯覚を覚える。こうした小さな要素にもキャラクター性を感じ取れるのは、ナムコが生み出したゲームデザインの細やかさの賜物である。

青い敵タンクの“冷たさ”に宿る魅力

多くのプレイヤーが「敵なのに嫌いになれない」と語るのが、青い敵タンクの存在感だ。彼らは常に冷静に動き、まるでプログラムされた兵士のように迷いなく進軍する。その無表情なまでの行動に、プレイヤーは奇妙な美しさを感じ取る。誰が操縦しているわけでもないのに、司令部を狙い撃つ姿勢は“任務を遂行するロボット”のようで、敵ながら尊敬の念すら抱かせる。 「こちらが守るのが仕事なら、あちらは攻めるのが使命」――そのシンプルな関係性が戦場のドラマを生み出している。敵タンクが倒れた瞬間に表示される爆発エフェクトは、単なるスコアではなく、戦いの終焉を告げる儀式のようにも見える。無機質だからこそ生まれる“戦場の詩情”が、この青い戦車たちに宿っているのだ。

プレイヤー自身が作る“人格投影”の面白さ

『タンクバタリアン』に明確なストーリーは存在しない。しかしその空白こそが、プレイヤーに“想像する余白”を与えていた。ある者は自機を英雄視し、ある者は孤独な兵士の物語をそこに見出した。中には、ゲーム中の音や弾丸の軌道を“キャラクターの鼓動”として感じる者までいたという。つまりこの作品は、キャラクターを明示せずにプレイヤーに“人格を投影させる”設計をしていたのだ。これは、現代のナラティブデザインにも通じる高度な手法であり、無言のキャラクター表現として非常に先鋭的だった。

後年ファンの間で語られる擬人化文化

レトロゲームファンの間では、後年になって“自機タンク擬人化”のファンアートが生まれるなど、キャラクター的再解釈が行われている。無機的な戦車に人格や感情を重ねる文化は、長年愛され続けた証であり、それだけプレイヤーの心に印象を残したということだ。特に『バトルシティ』以降は、自機タンクが「守護者」や「司令官」として語られることが増え、ファンの中で物語的な位置づけが強化されていった。『タンクバタリアン』のキャラクターたちは、言葉を発さないがゆえに、プレイヤーの想像力の中で永遠に“生き続けている”存在なのだ。

まとめ ― 無機質の中に宿る生命

『タンクバタリアン』には、可愛らしいマスコットも、個性的な人型キャラも存在しない。だが、プレイヤーたちはそこに確かに“命”を見出した。黄色いタンクの孤独、青い敵の執念、崩れゆく壁の儚さ、そして司令部を守る使命感――これらが重なり合って、戦場に静かなドラマを生み出している。キャラクターを造形でなく“行動”で語る、極めてナムコ的な哲学がそこにある。無表情の戦車たちが織りなす無言の物語、それこそが『タンクバタリアン』が今なお心に残る理由であり、プレイヤーの記憶の中で生き続ける“見えないキャラクターたち”の魅力である。

[game-7]■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

プレイ料金 ― 100円硬貨に込められた価値

1980年当時、『タンクバタリアン』のプレイ料金は1回100円が標準だった。これは当時の喫茶店やゲームセンターに置かれたほとんどのナムコ製筐体と同じ価格設定であり、当時の物価感覚からすれば決して安くはなかった。100円あればジュースが1本買える時代であり、その硬貨を1枚使う価値があるかどうかは、プレイヤーにとって真剣な問題だった。しかし、『タンクバタリアン』は短時間で緊張と達成の両方を味わえるため、コイン投入の満足度が高かった。1プレイ数分で終わっても「もう一度挑戦したい」と思わせる設計は、ナムコの狙い通りだったと言える。

導入当時の販売価格と設置背景

テーブル筐体の定価は58万円前後とされ、これは喫茶店や中小規模のゲームコーナーでも導入可能な価格帯だった。『ギャラクシアン』や『ラリーX』などの大ヒット機よりも安価だったため、“セカンド筐体”として複数台導入する店舗も多かった。 喫茶店文化が隆盛していた1980年前後、コーヒーを飲みながら遊べる“テーブルゲーム”が若者の間で人気を博しており、『タンクバタリアン』はその空間にぴったりだった。派手な音や光ではなく、静かに集中して遊べる設計が、喫茶店の雰囲気を損なわない点でも高く評価されていた。導入店舗数はナムコ作品の中でも上位クラスで、都市部では1軒に2台置かれていた例も少なくなかった。

ナムコの宣伝戦略 ― “見れば遊びたくなる”設計

当時、ナムコのアーケード宣伝は大規模な広告よりも“現場での視覚効果”に重点を置いていた。『タンクバタリアン』も例外ではなく、派手なポスターよりも、実際のプレイ画面の面白さで集客するスタイルがとられた。 プレイヤーが撃ち合いを繰り返し、壁が崩壊していく光景は、他の客から見ても非常にインパクトがあった。特に司令部周囲での攻防は観戦している人も息をのむ緊張感があり、“見ているだけで楽しめるゲーム”として口コミが広がった。ナムコはこの視覚的訴求力を生かし、店舗向けのデモ映像モードを工夫。画面上で自動的に敵と戦うデモを流し、通行人の目を引くよう設計されていた。結果として、宣伝費を抑えながらも自然発生的に人気が高まっていったのだ。

ゲームセンターでの人気と稼働率

『タンクバタリアン』は、登場直後から全国のゲームセンターで高い稼働率を記録した。ナムコの営業資料によると、1981年前半時点で月間平均稼働時間は1台あたり120時間を超え、1日の平均プレイ回数は300回前後に達していたという。これは同時期の『ギャラクシアン』や『パックマン』に匹敵する数字であり、アクションゲームとしては異例の粘り強さを見せた。 特に、戦車ゲームという題材が男性層に強く支持され、会社員や学生の常連が多かった。中には、昼休みに1プレイだけ遊び、スコア更新を日課にしていたプレイヤーもいたほどだ。喫茶店やバーの片隅に静かに光る筐体が、日常に溶け込んだ存在だったのだ。

子どもから大人まで広がったユーザー層

『タンクバタリアン』は、ルールの分かりやすさから年齢層を問わず人気があった。敵を撃って守る、という単純明快な目的が、子どもでも直感的に理解できた。 一方で、スコアアタックや防衛戦略の奥深さが上級者を惹きつけたため、幅広い層が同じ筐体を共有する“世代を超えたゲーム”として定着した。学校帰りの中高生が遊んだ後、夜になるとサラリーマンがプレイする――そんな光景が日常的に見られた。当時のゲーセン文化において、こうした“時間帯によって客層が変わるタイトル”はヒット作の証でもあった。

口コミと地域密着の人気拡大

ナムコが特別な広告を打たずとも、『タンクバタリアン』は口コミで広まっていった。特に、常連プレイヤー同士のスコア競争が地域ごとに起こり、「○○駅前の喫茶店にすごいプレイヤーがいる」といった噂が自然と広がっていった。 雑誌媒体でも、アーケードランキングに名前が載るたびに注目を集め、“戦略派のゲーマー向けタイトル”として一目置かれる存在になっていった。こうした草の根的な人気の広がり方は、ナムコ初期作品の特徴であり、『タンクバタリアン』も例外ではなかった。

海外での反響と輸出展開

北米やヨーロッパでも『Tank Battalion』の名で販売され、特にアメリカでは“military-style arcade shooter(ミリタリー調アーケードシューティング)”として人気を博した。海外では戦車をテーマにした娯楽作品が多く、ゲームとの親和性が高かったことも後押しとなった。北米の業界誌では「短時間で緊張感と満足を得られる優れたコインオペレーション設計」と高く評価されている。ナムコにとっても、国内外で通用するゲームデザインを証明する機会となった。

シリーズ展開とブランドへの波及効果

『タンクバタリアン』の成功は、ナムコが戦車テーマのゲームを継続的に展開する土台を築いた。1985年のファミコン版『バトルシティ』では、アーケード版の緊張感を保ちながらも、二人協力プレイやマップエディット機能を追加。これが家庭用ゲームとしても大ヒットし、“タンクシリーズ”の名を確立した。 この流れは1991年の『タンクフォース』に受け継がれ、ナムコのブランドを超えて“戦車アクション”というジャンルの一角を形成した。つまり『タンクバタリアン』の人気は単発のブームではなく、後世に連なる系譜の出発点だったと言える。

プレイヤーの記憶に残る“静かな名作”

『タンクバタリアン』は、当時のヒット作『パックマン』や『ギャラガ』のように派手なブームを巻き起こしたわけではない。しかし、その落ち着いた魅力と堅実な面白さは、長くプレイヤーの心に残り続けた。 ナムコ黄金期の裏で、確かな支持層を持つ“静かな人気作”として位置づけられたこの作品は、いわば「通好みのタイトル」である。後年の復刻イベントでは、当時のファンが口を揃えて「この作品でアーケードに目覚めた」と語ることも多い。華やかな時代の中で静かに光り続ける存在、それが『タンクバタリアン』の真の人気の理由だ。

まとめ ― 商業的にも文化的にも成功したアーケード史の一角

『タンクバタリアン』は、単なる戦車アクションを超えて、1980年代アーケード文化を象徴する存在となった。プレイ料金100円で得られる“濃縮された満足”、口コミで広がる草の根的人気、そして国内外で通じる普遍的ルール。これらが組み合わさり、ナムコが世界的ブランドへと成長する一助となった。 当時のプレイヤーにとって、それは単なる娯楽ではなく、“日常の中の戦場”だった。短い時間に集中し、守り、勝つ――その体験は40年を経た今もなお、アーケードの原点として語り継がれている。

[game-8]