【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【発売】:セガ

【開発】:セガ

【発売日】:1981年

【ジャンル】:レースゲーム

■ 概要

◆ 誕生の背景と開発の流れ

1981年、セガがアーケード市場に送り出したレースゲーム『ターボ(TURBO)』は、当時のビデオゲーム業界において映像表現と体感性の両立を目指した先駆的作品である。開発のモチーフは実際のフォーミュラカーのエンジンに搭載された「ターボチャージャー」。単なる速度競争のゲームではなく、“加速の快感”そのものを体験として具現化しようとした意欲作だった。1980年代初頭はまだポリゴン技術が存在せず、2Dドットによる奥行き表現が主流だったが、セガはこの限界に挑み、「視覚的な3D感覚」をスクロール処理とスプライト描画によって作り出すことに成功したのである。

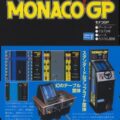

開発当初、社内では「モナコGP」の後継として企画され、内部的には“スピードレース・シリーズの完成形”という位置づけで構想された。ゲームセンターではタイトーやナムコが次々とレースゲームを展開する中、セガは独自の演出力で差別化を図ろうとし、臨場感を重視した設計思想を採用した。特に音響面では、実際のエンジン音を模した多重発音回路が用いられ、プレイヤーのアクセル操作と連動して回転数が変化する仕様が導入されている。これは当時としては画期的な“リアル体感演出”の始まりであり、後の『ハングオン』や『アウトラン』などの「体感ゲーム」シリーズの基礎を築いたともいえる。

◆ ゲームシステムと基本ルール

プレイヤーはフォーミュラカーを操作し、制限時間内にライバル車を追い抜きながら上位入賞を目指す。操作系はハンドル、2段階シフトレバー(LOWとHIGH)、アクセルペダルの3点で構成されており、ブレーキペダルは存在しない。減速はアクセルの踏み込み量によってエンジンブレーキが自動的に作用する仕組みとなっている。これにより、スピードとリスクを自ら調整しながら走行する緊張感が生まれる。

レースは「時間制限付きの順位競争」というシンプルな構造だが、画面上部の順位メーターがプレイヤーのモチベーションを刺激する。制限時間内に5位以内に到達できれば次ステージへ進行、失敗すればリタイアという分かりやすいルールで、テンポの良いゲーム展開が特徴だ。敵車に衝突、あるいはコースアウトするとスピンして停止し、再スタート時に貴重な時間を失うため、瞬時の判断力が求められる。

◆ 疑似3D表現とコース構成

『ターボ』の最大の革新は、俯瞰視点による「疑似3D表現」である。画面奥から手前へ迫ってくる道路の描画は、遠近法を応用したスプライトスケーリングによって実現され、プレイヤーはまるで実際にコックピットに座って前方を見ているかのような錯覚を得る。この技法は当時のハードウェア性能の限界を逆手に取った天才的発想で、単純な背景スクロールとは異なる「動的パース(遠近感)」が取り入れられていた。

ステージ構成は複数のエリアを連続して走行する方式で、都市部・海岸線・山道・トンネルなど、情景が細かく変化する。さらに天候や時間帯が切り替わることで、プレイヤーは「昼→夕方→夜→夜明け」という一連の時間経過を体験できるようになっていた。背景のビルや木々が手前に流れる動きは、単なる飾りではなく、速度感と立体感を同時に強調する演出意図が込められている。

各コースは徐々に難易度が上がり、直線主体の“通常面”から、視界の悪いカーブや路面変化を伴う“コーナー面”へと発展する。特にトンネル区間やスリップゾーンは、視認性が急激に低下するため、スピードコントロールが鍵となる。これらの変化により、単調なレースに終わらず、まるでラリーのような緊迫したドライブ体験を味わうことができた。

◆ 視覚演出と環境効果

当時のアーケード基板では色数にも制約があったが、セガは独自のカラーマップ技術で豊かな色彩表現を実現。夕焼けに染まる海岸線や、夜間のライトが反射するアスファルトなど、シーンごとに雰囲気が劇的に変化する。視覚的には「単なるレース画面」ではなく、「時間と空間を感じる景観シミュレーション」としてプレイヤーの記憶に残った。特に夜のシーンでは、敵車のテールランプや街灯が流れるように描かれ、実際のドライブを想起させるリアリズムを演出している。

また、ゲーム中にはプレイヤーよりも速いスピードで走行する救急車が登場する。このリリーフカーは単なる背景演出ではなく、コース上での障害物として緊張感を高める役割を担っていた。限られた画面解像度の中で、こうした“動的イベント”を導入した点も『ターボ』の革新的な要素である。

◆ 筐体と操作感覚

『ターボ』には、アップライト型(立ちプレイ)とコックピット型(着座プレイ)の2種類の筐体が存在した。どちらもハンドルの重さやペダルの抵抗感が精巧に再現されており、特にコックピット版は実車の操縦感を模倣するよう設計されていた。メーターパネルにはエンジン回転数を示すタコメーターが配置され、回転数に応じてバックライトが点灯。エンジン音と光が連動する仕掛けにより、視覚と聴覚の両面から臨場感を生み出している。

日本国内ではコックピット型が中心に稼働していたが、海外ではアップライト版が主流で、輸出モデルも多数存在した。海外市場においても『ターボ』は高い評価を受け、セガの技術力が世界に知られるきっかけとなった。なお、この筐体設計はのちの『アウトラン』『スーパーハングオン』などの体感筐体開発にも直接つながる重要な試金石であった。

◆ 同時期作品との比較と位置づけ

1982年に登場したナムコの『ポールポジション』とよく比較されるが、『ターボ』はそれよりも早く「奥行きのある疑似3D映像」を完成させていた点で先駆的である。『ポールポジション』が実際のF1コースを題材にしたリアリティ重視の設計であったのに対し、『ターボ』はより演出的でドラマチックな展開を重視した。昼夜の移り変わりや多彩なステージ構成は、プレイヤーに“旅”を感じさせるものであり、後のドライブゲームの演出手法の礎になったといえる。

その意味で『ターボ』は、単なるレースゲームではなく、「風景を駆け抜ける体験」をゲームとして定義づけた最初の作品のひとつであった。実際、後年のセガ社内資料では本作が“体感ゲーム時代への序章”と記されており、同社の技術開発史の中で極めて重要なポジションを占めている。

◆ 影響と遺産

『ターボ』の成功は、後続タイトルに多大な影響を与えた。特に“速度感の演出”と“立体的コース構成”の融合は、1980年代後半のレースゲーム設計における標準的手法となる。また、本作のエンジン音・光・景観変化を連動させる手法は、現在のドライビングシミュレータに通じるリアル表現の源流とされる。

セガ自身も本作で得た知見をもとに、より高度な疑似3D技術を研究し、1985年の『スペースハリアー』や『アウトラン』へと発展させていった。こうした系譜を振り返ると、『ターボ』は“スプライト3D技術”の起点であり、同時にアーケードレースの体感時代を切り開いた“原点”といえるだろう。

■■■■ ゲームの魅力とは?

◆ 疾走感を極めた“速度の演出”

『ターボ』が当時のプレイヤーを魅了した最大の理由は、他のどんなゲームよりも「スピードを感じる映像表現」にあった。画面奥から手前に向かって迫りくる道路、両脇を流れる街路樹やビル群、急速に拡大するライバル車――それらの一つひとつが、まるでプレイヤー自身が実際にF1マシンを運転しているかのような錯覚を生み出した。

従来のレースゲームは、単純な平面移動と敵車の回避を繰り返すだけのものが多かったが、『ターボ』では画面上の遠近処理によって“速度の圧”を体感できる。とりわけハイギアに切り替えた瞬間の加速感は、画面そのものがプレイヤーを飲み込むように感じられ、当時のゲーマーたちにとって衝撃的な体験だったという。

また、スピードの高まりに合わせて変化するエンジン音が緊張感を増幅させる。単調な効果音ではなく、回転数の上昇を音のピッチで細かく表現しており、加速と共に高鳴るサウンドがプレイヤーの集中力を高めた。この音響と映像の一体化が『ターボ』の本質的な魅力であり、のちの“体感ゲーム”と呼ばれるジャンルの原型となっている。

◆ コース変化がもたらすドラマ性

単なる「走るだけのゲーム」では終わらせない――それが『ターボ』の設計思想だった。各コースは都市・郊外・海岸線・山間部・トンネルなど多彩なロケーションで構成され、ステージを進むごとに時間帯が移り変わる。夕焼けのオレンジ、夜間の漆黒、夜明けの薄明かりといった色調変化は、プレイヤーに一種の“旅情”を感じさせた。

こうした変化は単に背景を差し替えただけではない。視認性が変わることで、ゲームプレイの緊張感も微妙に変化する。例えば夜のコースではヘッドライトの明かりしか頼りにできず、敵車の動きが読みづらくなる。海岸線ではカーブの外側に広がる青い海が遠近感を強調し、視覚的な恐怖と爽快感を同時に味わえる。環境そのものがプレイ体験を変化させる構造は、後の『アウトラン』などに通じる演出哲学の始まりだった。

◆ “疑似3D”が生んだ没入感

『ターボ』のグラフィック技術は、当時のアーケード業界でも突出していた。セガの開発チームは、2Dスプライトを拡大・縮小させて遠近を表現する「スプライトスケーリング技術」を早期に実装。実際の3Dではないにもかかわらず、道路がカーブに沿って曲がり、障害物が画面奥から迫るような描画が実現された。この技術によって、プレイヤーの視線は自然に画面中央の先を追うよう誘導され、臨場感が倍増した。

特筆すべきは、コーナリング中に背景オブジェクトが横方向に流れる処理だ。木々やビルが横へスライドするように流れ、縦だけでなく横方向の動きが加わることで、本当に車が旋回しているように錯覚する。この演出は、のちに“体感筐体ゲーム”で採用されるモーション表現の基礎となり、セガの表現技術の象徴として語り継がれている。

◆ 緊張と解放が交錯するゲームテンポ

ゲーム全体のテンポ設計も『ターボ』の魅力を際立たせている。制限時間が常にプレイヤーを追い立て、上位5位以内を維持するために絶えず速度を上げなければならない。その一方で、事故や衝突が発生すれば一気に時間を失い、心臓が跳ねるほどの焦燥感に襲われる。

この「加速と減速」「成功とミス」のリズムが絶妙で、短時間のプレイでありながら強烈な達成感を生み出す。無事に区間を突破しファンファーレが鳴り響く瞬間、プレイヤーはまるでレースを制したレーサーになったかのような高揚感を味わう。現代のプレイヤーが“報酬設計”と呼ぶメカニズムを、すでに40年以上前に確立していた点は注目に値する。

◆ 音響・光・動作が融合した演出力

『ターボ』は音と光の連動によって、他の同時代ゲームにはなかった“マシンとの一体感”を実現した。筐体に内蔵されたバックライト付きタコメーターは、エンジン回転数に合わせて点灯・消灯を繰り返す。プレイヤーがアクセルを踏み込むほど光が強くなり、視覚的にも「マシンがうなっている」ように見える。この仕掛けが単なる装飾ではなく、プレイヤーの没入感を引き上げる重要な要素となっていた。

さらに、BGMや効果音のバランスも絶妙である。常に鳴り続けるエンジン音の下で、敵車接触時のクラッシュ音、コーナー通過時の風切り音などが重なり合うことで、音響的な“スピードの世界”が構築されていた。プレイヤーは耳と目の両方から「加速」を感じ取ることができ、これがのちのセガ作品全体に受け継がれる“体感性”の原型となっている。

◆ コックピット筐体によるリアルな体験

コックピットタイプの筐体は、当時としては非常に豪華で、まるで実車のコクピットに座っているような感覚を味わえた。プレイヤーは両手でしっかりとハンドルを握り、足でアクセルを踏み込む。その物理的な操作感が、ゲームの世界との境界を曖昧にし、“操作している”というより“運転している”感覚を生み出していた。

特に子供たちにとっては、このコックピット筐体に座ること自体が特別な体験だった。当時のゲームセンターでは、筐体の周りに人だかりができ、プレイする姿を見守る観客の歓声が響いたという。『ターボ』は単なる娯楽装置ではなく、“体感する舞台”として人々の記憶に残ったのだ。

◆ 視覚以外の刺激──風景が語る物語

もう一つの魅力は、風景の変化が“物語性”を帯びていた点である。都市部から郊外へ、海沿いの道路、夕焼けに染まる街道、やがて訪れる夜明け――プレイヤーは無意識のうちに「どこか遠くへ向かっている」ような感覚を覚える。ステージを進めるごとに、時間の経過とともに環境音も微妙に変化し、まるで一つのロードムービーを体験しているかのようだった。

当時のプレイヤーたちは、得点やタイムを競うだけでなく、“走ること自体の気持ちよさ”に魅了された。これは『ターボ』が単なるスコアゲームから脱却し、感覚体験としてのゲームデザインを提示したことを意味している。のちに『アウトラン』が「ドライブという旅」をテーマにしたのも、この精神を引き継いだ結果だといえる。

◆ セガの哲学が凝縮された一作

『ターボ』には、セガというメーカーの「技術を娯楽に変える」という哲学が色濃く表れている。リアルさを求めながらも、単に再現するのではなく、プレイヤーの心が動く“演出”を優先する姿勢。そのバランス感覚が、のちのセガ黄金期を支える基盤となった。

当時の他社レースゲームがスコアや順位重視の硬派な内容だったのに対し、『ターボ』はプレイヤーに“風を感じさせる”ことを目的としていた。その芸術的ともいえる方向性こそが、本作を唯一無二の存在にしている。

■■■■ ゲームの攻略など

◆ 攻略の基本姿勢──スピードよりも安定を優先せよ

『ターボ』はタイトルの通り、速度の快感を追求するゲームだが、実際の攻略では“速さ”よりも“安定”が何より重要である。というのも、敵車との接触やコースアウトによるタイムロスが非常に大きく、一度ミスすると挽回が難しいためだ。上位5位以内をキープするためには、無理に追い越しを狙わず、車間距離を保ちながら安定した走行を心掛けることが必要になる。

特に序盤の市街地コースは直線が多いが、交通量も多く、敵車の出現位置がランダムであるため、反射的な回避能力が試される。ハンドルを小刻みに切るよりも、画面中央を維持して走行し、敵車の動きを見極めてから避けるのが理想的な動きだ。初心者はまず「接触しないこと」を第一目標にプレイすると、後半まで安定して進めるようになる。

◆ ギア操作のコツ──ローからハイへの切り替えタイミング

操作系の要は2速シフトレバーにある。スタート時はローギアで加速し、ある程度スピードに乗ったらハイギアへと切り替える。このタイミングが早すぎるとエンジン回転が伸び切らず、逆に遅すぎると加速ロスが生じる。最適なタイミングはエンジン音が一段高くなった瞬間、もしくはタコメーターのライトが最大に達したあたりだ。

上級者はこのシフトアップを、道路状況に合わせて頻繁に使い分ける。たとえばコーナー進入時には一時的にローへ落とし、安定した旋回を狙う。カーブを抜けて視界が開けた瞬間にハイへ戻すことで、無駄のない再加速が可能になる。このシフトの妙が、『ターボ』をただの反射ゲームではなく、リズムを感じるドライブゲームに昇華させている。

◆ コーナリングの攻略法──視点の先を読む

『ターボ』の疑似3D表示は、コーナーの遠近感を強調するよう設計されている。そのため、曲がり角での操作は“見えている部分”ではなく、“これから現れるコース”を予測して行う必要がある。画面右上に見える標識や、カーブ手前の木々の傾きがコーナーの方向を示すヒントになるため、それらを事前に認識しておくと良い。

また、カーブの種類によってハンドルの切り方を変えるのも重要だ。軽い右コーナーならハイギアのまま微調整で抜けられるが、視界が狭い急カーブではローギアに落として安定重視に切り替える。ハイギアのまま突っ込むと画面奥に敵車が突然現れ、回避が間に合わなくなることが多い。予測運転を意識することこそ、上級者の証である。

◆ 敵車の動きを読む──リズムパターンの把握

敵車の挙動は完全にランダムではなく、一定のリズムで左右に揺れる傾向がある。特に海岸線やトンネル内の直線区間では、2台または3台が横並びになることが多く、どのラインを通るかが生死を分ける。中級者以上は敵車の揺れ幅を見極め、空いたラインにあらかじめポジションを合わせておく。

さらに重要なのは、敵車の“復活位置”だ。画面奥から出現する位置は一定のパターンがあるため、何度もプレイするうちに「この地点で左に敵車が出る」という予測が立てられるようになる。この“覚えゲー”的な側面を活かせば、難易度がぐっと下がる。初見では反射神経頼みだが、熟練者はコース構成と敵配置を記憶し、最適ルートを作り上げていくのだ。

◆ スリップゾーンとトンネル区間の対処法

中盤以降に登場するスリップゾーンは、『ターボ』最大の難所といっていい。路面の摩擦が極端に低下し、ハンドル操作に対して車体が遅れて反応するため、細かな修正が必要になる。ここではアクセルを踏みすぎず、車体が中央に戻るのを待ちながら少しずつ進むのがコツだ。ハイギアのままでは制御不能に陥ることが多いため、ローギア固定で慎重に走るのが安定する。

トンネル区間では視界が制限されるが、天井の照明が等間隔に点灯しているため、それを“ラインガイド”として利用できる。照明の流れ方で自分の進行位置を把握し、中央をキープすることを意識しよう。外側に寄ると壁との距離感を見誤りやすく、軽い接触でもスピンに繋がるので注意が必要だ。

◆ 時間管理──タイムボーナスを活かす

『ターボ』では、制限時間内に区間を走破することでボーナスタイムが加算される。このシステムを活用することで、後半の長丁場を有利に進めることが可能だ。目標は常に「残りタイム20秒以上」で次の区間へ突入すること。そのためには、無駄な減速を避け、衝突による再スタートを絶対に防ぐ必要がある。

また、順位メーターの動きにも注目したい。上位5位に到達した瞬間から時間の進みが若干緩やかになるため、いったん目標順位を確保したら安全運転に切り替えるのも一つの戦術だ。むやみに追い抜きを狙うより、確実にボーナスを得て次の区間に余裕を持ち込むことが、長期生存への近道となる。

◆ ノーミスクリアを狙うための練習法

ノーミスで全区間を走破するには、ステージ構成の記憶と、一定のリズム感覚が不可欠だ。おすすめの練習法は、1日数回でも同じコースを繰り返すこと。ゲームのリズムは一定なので、走り込みを重ねることで「どのタイミングで敵車が現れるか」「どのカーブの後にトンネルがあるか」が体に染みついてくる。

また、敵車との接触直前に“軽くハンドルを切る”クセをつけると、避け損ねを減らせる。実際の車のハンドル操作に近い感覚を身につけることで、自然と反射的な回避ができるようになる。これは『ターボ』のリアルな挙動を逆手に取った練習法でもあり、上達の近道である。

◆ 隠し要素・裏技的テクニック

アーケード版『ターボ』には、いくつかの興味深い“裏仕様”が存在した。特定の筐体では、スタート直後にギアを連続で切り替えると、一時的にエンジン音が高音域で固定され、加速感が増すという報告がある。また、一部ロケーションではBGMが異なるバージョンが使用されており、開発当時の基板差によるバリエーションと考えられている。

また、最終区間で残りタイムが10秒を切った状態で5位に到達すると、ファンファーレが長く鳴る演出が確認されている。これはプレイヤーへのご褒美的な隠し演出で、明確なスコア加算はないものの、達成感を高める要素として知られている。こうした細部にまで“プレイヤー心理をくすぐる工夫”が施されているのも、セガらしい演出美学の表れだ。

◆ 熟練者の心得──「見る・聴く・感じる」を同時に行う

上級者ほど、『ターボ』を“操作する”のではなく“感じる”ようにプレイする。ハンドル操作、エンジン音、視界の動き――この三つを一体として認識することで、ゲームとの一体感が格段に高まる。実際、プロゲーマーと呼ばれたプレイヤーたちは、画面全体を見ているのではなく、敵車の影や背景の流れを“感覚的に”捉えていたという。

『ターボ』の攻略における究極のコツは、“思考を減らすこと”である。判断を減らし、体が勝手に反応する領域まで練習を重ねる。そうして初めて、セガが意図した「スピードと一体化する感覚」に到達できるのだ。

■■■■ 感想や評判

◆ 当時のプレイヤーが感じた“圧倒的な臨場感”

1981年のリリース当時、『ターボ』を初めて目にしたプレイヤーの多くは、その映像と音のリアルさに驚愕した。従来のレースゲームといえば、単色背景に簡素なドットの車が動くだけだったが、『ターボ』の画面には奥行があり、道路が遠くから手前へと迫ってくる。その立体感に、「まるで本当に走っているようだ」と感動する声が相次いだ。

特にコックピット型筐体に座ってハンドルを握ると、画面の流れとエンジン音、そして振動するペダルが一体となり、まるで映画の中のドライバーになったような感覚を味わえた。子供から大人まで、ゲームセンターで列を作って順番を待つ光景が各地で見られ、「体で感じるゲーム」という新しい概念を広めるきっかけとなった。

この“没入感”こそが、『ターボ』を時代の象徴たらしめた最大の要因である。多くのプレイヤーが「ただゲームをしているのではなく、走っている自分を体験している」と感じ、アーケードゲームの可能性を再認識することになったのだ。

◆ 雑誌・専門誌での高評価

当時のゲーム専門誌や業界紙では、『ターボ』は「疑似3D時代の幕開け」として取り上げられた。1981年末のアミューズメント関連雑誌では、「セガの映像処理は他社を一歩リード」「体感型レースゲームの先駆」といった見出しが並び、開発技術の革新性が高く評価されていた。

特に注目されたのは、道路と背景の動きの滑らかさである。アナログ回路による処理を多用していた当時の環境で、ここまで自然なパース表現を実現したのは異例だった。レビューでは「スピード感と映像の説得力が両立した初めての作品」「未来のゲームの方向性を示した作品」と絶賛され、セガというブランドの信頼を確立する契機となった。

その後、1982年にナムコの『ポールポジション』が登場すると、業界では“セガ対ナムコのレース戦争”とも呼ばれる話題が巻き起こったが、評論家の多くは「ターボの疑似3D技術がなければポールポジションの発想も生まれなかった」と位置づけている。

◆ ゲームセンターでの熱狂的な人気

『ターボ』は、登場から数ヶ月のうちに全国のゲームセンターで看板タイトルとして扱われた。特にコックピット筐体は設置面積を取るにもかかわらず、その集客力が圧倒的で、店舗によっては一台で1日の売上の半分を占めたという記録も残っている。

プレイヤー層は幅広く、当時の若年層だけでなく、車好きの社会人層までもが夢中になった。実際のレースカーを模した筐体デザインは“運転してみたい”という憧れを刺激し、普段ゲームをしない人々までもが挑戦する姿が見られた。子どもたちはプレイ料金を貯めて何度も挑み、大人たちはハンドルを握るたびに少年時代の高揚感を思い出したという。

当時のプレイヤーの声を集めた回顧記事では、「あの時代にあのスピード感は信じられなかった」「夜のステージの光の流れに感動した」「アクセルを踏み込むたびに心臓が鳴った」など、まるで実際の体験を語るような熱を帯びたコメントが多く寄せられている。

◆ 海外市場での評価と受容

『ターボ』は日本国内だけでなく、アメリカやヨーロッパ市場でも大きな反響を呼んだ。特にアメリカではセガ・エンタープライゼスUSAが積極的に展開し、1982年のアミューズメントエキスポでの出展時には「リアルなドライビング体験を再現した最初のアーケード」として高い注目を集めた。

アメリカ版筐体では、派手なデカール装飾やメタリックな塗装が施され、まるで実際のF1マシンを模したかのような迫力を演出。現地のプレイヤーは「スピードの幻覚を見たようだ」と語り、その後に続くレーシングゲーム市場の拡大に拍車をかけた。ヨーロッパでも同様に高評価を得ており、特にイタリアやフランスでは“セガ=ハイテクブランド”というイメージを定着させることに成功した。

◆ 同業者・開発者からの評価

興味深いのは、『ターボ』がライバル企業の開発者たちからも一目置かれる存在だった点だ。当時、他社の技術者が「ターボの映像処理を研究した」「道路スプライトの動きを参考にした」と公言していたこともある。これは単にヒット作としての評価にとどまらず、“技術的教科書”として業界全体に影響を与えたことを意味する。

セガ社内の資料によると、『ターボ』の開発チームは極めて少人数で構成されており、当時の限られたメモリ容量とクロック速度の中で、1ドット単位の動きをチューニングしたという。これにより、スプライトの流れが極めて滑らかに見えるようになり、業界全体に「セガの映像は一味違う」という印象を植え付けた。

こうした開発姿勢は、のちに『スペースハリアー』や『アウトラン』に受け継がれ、セガ独自の“ビジュアル・スピード”哲学へと進化していく。

◆ 時代を象徴する“スピードの美学”

1980年代初頭、日本社会は高度経済成長を経て「スピード」「効率」「テクノロジー」が時代のキーワードになっていた。その中で『ターボ』は、単なる娯楽ではなく“時代の象徴”として受け止められた。未来への期待、技術への信頼、そして未知のスピードへの憧れ――それらが一つのゲームに凝縮されていたのだ。

プレイヤーたちは、画面の奥に広がる道路を走り抜けながら、自分たちの時代の勢いを重ね合わせていたのかもしれない。『ターボ』の加速音は、80年代という新しい時代の鼓動そのものであった。

◆ 後世への影響と再評価

1990年代に入っても、『ターボ』の名前はレトロゲーム特集などで頻繁に取り上げられた。多くの評論家が“レースゲームの原点”として言及し、疑似3D表現や環境変化演出の革新性を再評価した。プロジェクトEGGやミニ筐体復刻の企画では、ファンからの復活希望が多く寄せられたことも記録されている。

また、2000年代以降に登場した『アウトラン2』や『SEGA RACE TV』などのタイトルには、『ターボ』の演出オマージュが随所に見られる。特に「昼夜の移り変わり」「コース背景の多様化」「加速による映像の引き寄せ表現」は、『ターボ』が築いた美学の継承にほかならない。

近年ではゲーム史研究者の間で、「ターボは体感ゲーム以前の体感ゲーム」として位置づけられており、3D技術の黎明期における重要な転換点とみなされている。40年以上経った現在でも、“走る快感”という本質的なテーマは色あせることなく、今も語り継がれている。

◆ プレイヤーが語る“思い出の中のスピード”

往年のプレイヤーたちは今も、『ターボ』のことを懐かしそうに語る。「あのエンジン音を聞くと、当時のゲーセンの匂いまで蘇る」「スリップゾーンを抜けた瞬間の達成感はいまでも忘れられない」――そうした声が各地の回顧イベントやネットフォーラムで見られる。

『ターボ』は単なるレースゲームではなく、“自分の青春の一部”として記憶されているのだ。今でこそリアルな3Dレーシングゲームが数多く存在するが、当時のプレイヤーたちにとって『ターボ』の映像と音の衝撃は、決して上書きできるものではない。それは技術的進歩を超えた“原体験”として、今も語り継がれている。

■■■■ 良かったところ

◆ 疑似3D映像による圧倒的な臨場感

『ターボ』の最大の魅力として真っ先に挙げられるのは、当時の常識を覆した「疑似3D」映像の完成度だろう。1981年という限られた技術環境の中で、奥行きを伴う道路表現を実現したことで、プレイヤーは初めて“前方を見ながら走る感覚”を得ることができた。遠くに見える敵車が一瞬で手前に迫ってくるスピード感、そして左右へ流れていく街路樹や建物の動き――これらの映像効果が一体となり、従来の2Dゲームとは一線を画す臨場感を生み出した。

特にカーブシーンのパース(遠近)表現は秀逸で、画面が自然に傾きながらコースが奥へと伸びていく。これは視覚的な“疑似重力”を感じさせ、プレイヤーの身体感覚を引き込む巧妙な演出となっていた。この技術は後の『アウトラン』や『スペースハリアー』などの体感ゲーム群へと受け継がれ、セガの映像演出技術の原点と呼ばれている。

◆ 音と光の連動が生む没入感

もうひとつ高く評価されたのが、エンジン音と光の連動によるリアリティだ。プレイヤーがアクセルを踏み込むと、エンジン音が唸り、同時にタコメーターのバックライトが回転数に応じて明滅する。この仕掛けにより、視覚と聴覚の両面で“速度の高まり”を感じ取ることができる。まさに、五感を刺激するアーケードゲームの先駆けといえる。

当時のレビューでは「画面を見ずとも速度がわかる」と評されたほどであり、音の設計がゲームプレイそのものに密接に関わっていた点が画期的だった。これはセガの“音の演出哲学”の萌芽でもあり、後に『アフターバーナー』などで確立される「音で体験を構築する」方向性の礎を築いた作品でもあった。

◆ 操作系の完成度──シンプルかつ直感的

『ターボ』の操作系は非常にシンプルでありながら、直感的な楽しさに溢れていた。ハンドル、アクセル、そして2段階シフトレバーという基本構成は、実際の車を運転しているような感覚を忠実に再現していた。ブレーキペダルを排し、アクセルの踏み込み量によるエンジンブレーキ制御を採用した点も、プレイヤーの集中を途切れさせない優れた設計だった。

また、ハンドルの重さや戻りの感触までが精密に調整されており、これが“運転の心地よさ”を生んでいた。特にコックピット筐体に座ってプレイする際、両手でしっかりと握ったハンドルに伝わるわずかな振動は、プレイヤーにとって現実と仮想の境界を曖昧にするほどリアルな体験を提供していた。こうした「手応えのある操作感」は、当時の他社タイトルには見られないセガ独自の強みだった。

◆ コースバリエーションと環境変化の豊かさ

『ターボ』のステージ構成は、単なる色替えに留まらず、風景や時間帯の変化までを盛り込んでいる。市街地から始まり、海岸線、山道、トンネル、スリップゾーンなど、コースが変わるたびに視覚的なリズムが変化する。さらに、昼→夕暮れ→夜→夜明けという時間経過も表現されており、プレイヤーは一連の走行を通して「長い旅をしているような感覚」を味わうことができた。

当時のアーケードレースでは、1ステージの背景が固定されているのが当たり前だったため、この演出は非常に斬新だった。多くのプレイヤーが「次はどんな風景が待っているのか」という期待を持ちながらステージを進め、ゲームプレイに継続的なモチベーションを感じていた。この“風景の物語性”は、後に『アウトラン』や『スカッドレース』など、セガのドライビング作品に脈々と受け継がれていく。

◆ スピードと危険の絶妙なバランス

『ターボ』のゲームデザインは、常にプレイヤーを“限界の一歩手前”に置くように設計されていた。ハイギアに切り替えることで得られる加速の快感と、それによって生じる視界の狭まり・反応の遅れ。プレイヤーは常に「攻めるか、守るか」という選択を迫られる。これが一種の心理戦として作用し、単純なレースゲームに深い緊張感を与えていた。

このバランスの妙は、当時のプレイヤーに“遊びごたえ”として強く印象に残った。ミスをしても再挑戦したくなる設計、ギリギリのラインを攻めるスリル――その全てが、アーケード特有の“あと1プレイ”を誘う構造を作り出していた。

◆ 筐体デザインと存在感の圧倒的インパクト

『ターボ』の筐体は、ゲームセンターの中でもひときわ目立つ存在だった。特にコックピットタイプは大型のシートとステアリングユニットを備え、まるで本物のF1マシンのような外観をしていた。プレイヤーが筐体に乗り込み、足元のペダルを踏み込む姿は、まさに“ドライバーそのもの”であり、ギャラリーの注目を集めるショーのようでもあった。

当時の子どもたちにとって、この筐体は憧れそのものだった。座席に座ると目の前に広がるパネルとライト、そしてモニターが、ひとつの小宇宙のように感じられたという。ゲームセンターの暗がりの中で、ターボ筐体だけが輝いて見えたという証言も少なくない。セガの“遊び場を舞台化する”発想が、このデザインには凝縮されていた。

◆ 世界市場での通用性と先見性

『ターボ』は日本だけでなく海外でも高い評価を得たが、その要因の一つは「普遍的な体験を提供するデザイン」にあった。言語や文化に依存しない“スピードの快感”を核に据えたことで、どの国のプレイヤーにも直感的に理解され、楽しめる構造になっていた。

また、筐体のデザインや音響設計も国際展開を見据えており、特にアメリカ向けバージョンではより派手な照明演出やメタリック塗装が採用されていた。こうした市場適応力の高さも、後のセガ製アーケードゲームの成功を支える礎となった。セガが“世界で通用するエンターテインメント企業”として成長する出発点に、『ターボ』が位置していたことは間違いない。

◆ セガブランドの方向性を決定づけた作品

『ターボ』の登場によって、セガは単なるアーケードメーカーから“体感型エンターテインメントの創造者”へと進化した。プレイヤーがゲームを“遊ぶ”のではなく“体験する”という概念を打ち出した最初のタイトルとして、社内外で極めて重要な位置づけを持つ。

技術革新、操作感、音響演出、筐体設計――これらすべてが有機的に結びついた『ターボ』は、後のセガ黄金期の方向性を明確に示した作品だった。いわば“体感ゲーム時代のゼロ号機”とも言える存在である。

◆ ゲームとしての完成度と再現度

『ターボ』は、アーケード用としての設計バランスも極めて高い。短時間でプレイできながらも、走り込みによる上達を実感できる構成、そしてリプレイ性の高さ。制限時間と順位条件の組み合わせが絶妙で、誰でも手軽に挑戦できる一方、極めようとすると高度なテクニックが要求される。この“奥行きのある設計”こそ、多くのゲーマーを惹きつけ続けた理由のひとつだ。

当時の雑誌では「1コインで得られる満足感が非常に高い」と評されており、運営側の収益面でも優秀なタイトルだった。長期間稼働する店舗も多く、10年以上後になっても現役で設置されていた例が存在する。

◆ 総評──“速さを感じる喜び”の原点

『ターボ』の“良かったところ”を総括すれば、それは「スピードを感じる喜び」をゲームとして成立させたことに尽きる。単に速いだけではなく、速さの中に美しさ、緊張、爽快感を同時に内包していた。プレイヤーがゲーム画面を通して“風を感じた”最初の瞬間、それこそが『ターボ』の偉業である。

この作品をきっかけに、アーケードレースゲームは映像の競争から“体感の競争”へと進化していった。今なお語り継がれるその理由は、技術ではなく、“人の感覚に訴えかけるデザイン”がここにあったからだ。

■■■■ 悪かったところ

◆ 難易度が高く初心者には敷居が高かった

『ターボ』は、その革新的なシステムゆえに操作感も非常に繊細だった。特に初心者にとっては、ハイギアでのスピード調整が難しく、敵車との接触を避けられずに何度もクラッシュすることが多かった。当時のプレイヤーの声には「とにかく難しすぎる」「初見で完走できる人はほとんどいない」といった意見が数多く残っている。

また、制限時間と順位条件が常にプレッシャーとして働くため、少しのミスでもすぐにゲームオーバーになる仕様は、カジュアル層には不親切だった。特に“制限時間+一発ミス即失格”という構造は、緊張感を生む一方で、リトライ性の低さを指摘する声も多かった。現代的に言えば、難易度バランスがシビアすぎたといえる。

◆ 接触判定の厳しさと理不尽さ

『ターボ』のクラッシュ判定は非常にシビアで、敵車やコース外にほんの僅か触れただけでスピン扱いになってしまう。しかもスピン中は操作不能のまま数秒を失うため、制限時間が削られ続ける。この“ペナルティの重さ”が多くのプレイヤーの不満を買った。

特に、視点が俯瞰型であるため、奥行き方向の距離感をつかみにくい。敵車との接触が避けにくく、「なぜ今ぶつかったのか分からない」という声も少なくなかった。当時のハードウェア性能では正確な奥行き判定が難しかったことが背景にあり、結果的に“理不尽な当たり判定”として記憶される要因になった。

◆ スピード重視ゆえの視認性の低下

『ターボ』が誇るスピード感は、同時に“見えづらさ”という弱点も生んでいた。特にハイギア走行中は、背景や道路の模様が一気に流れ、敵車の出現位置を見極める前に接触してしまうことが多かった。

夜間ステージでは照明演出がリアルな一方で、暗すぎて敵車との距離が分かりにくい場面もあった。トンネル区間では視界がさらに狭まり、ライトのチラつきに惑わされるという声もある。つまり、臨場感を重視するあまり、プレイアビリティが犠牲になっていた側面があったのだ。

こうした点は後の『アウトラン』などで改良され、コース照明や敵車の明度が調整されるなど、セガ自身も“視認性のデザイン”を学ぶきっかけになったといえる。

◆ 筐体の大きさとメンテナンス性の問題

コックピット筐体はプレイヤーにとっては魅力的だったが、運営店舗側には大きな負担でもあった。まず設置面積が非常に広く、他のゲーム機2台分以上を必要とした。また重量も相当あり、階上への搬入が困難だった。地方の小規模ゲームセンターでは導入を断念するケースもあったほどだ。

さらに、タコメーターのバックライトやペダル部のセンサーなど、機械的構造が多いため故障も多発した。特にエンジン音と連動する回転ランプは、基板の熱で焼き切れることがあり、修理には専門知識が必要だった。当時の運営者の間では「プレイヤーには人気だがメンテが地獄」と冗談交じりに言われていたという。

これらの要素は、のちにセガが体感ゲームシリーズを開発する際に改善の対象となり、よりメンテナンス性の高い筐体設計へとつながっていった。

◆ コースバリエーションのループ構造

『ターボ』は多彩な景観変化が魅力である一方、一定の時間が経過すると同じコース構成がループしてしまう。つまり、一周すればほぼ全ステージを見尽くしてしまう構造になっていた。そのため、熟練者には飽きが早いと感じる者も多く、「もう少しコースの種類が欲しかった」という声が多く寄せられた。

この点は、当時のROM容量の制約によるもので、仕方のない設計でもあったが、プレイヤー心理としては“次の展開がない”ことがモチベーション低下につながった。のちに登場する『ポールポジション』や『アウトラン』が「コース選択」や「分岐ルート」を導入したのは、この問題を克服するためでもある。

◆ 難易度上昇のペースが急すぎた

序盤はまだ余裕を持って走れるが、ステージを進めるごとに敵車の速度と出現数が急増する。中盤以降はほぼノーミスで進まないと制限時間内に5位を維持できないレベルに達する。これはプレイヤーの集中を高める効果がある一方で、カジュアル層には「容赦のない難易度」として不評だった。

特にスリップゾーンや夜間トンネルの連続ステージでは、視界と操作難が重なり、初見での突破はほぼ不可能とまで言われた。難しさを楽しむ上級者には受け入れられたが、一般層にとっては挫折の原因となったことは否めない。

◆ 操作レスポンスの遅延と筐体差

アーケード基板や筐体によっては、ハンドル入力の反応がわずかに遅れる個体も存在した。当時の製造誤差や部品ばらつきによるもので、特に地方設置機では「反応が鈍い」「同じ動作でも別の筐体では動きが違う」といった不満が報告されている。

また、アクセルペダルの硬さが筐体ごとに異なり、軽すぎるペダルでは誤操作を招くことがあった。こうした個体差は、アーケード黎明期の機械的構造の限界ともいえるが、統一的なプレイ感を求めるユーザーにはストレスとなった。

◆ サウンドボリュームの調整問題

『ターボ』はエンジン音が非常に大きく、当時のゲームセンターの中でもひときわ目立っていた。その反面、他の筐体のプレイヤーから「音がうるさすぎる」という苦情も多く、店舗によってはボリュームを半分に絞る対応が取られた。だが、音を下げると臨場感が損なわれるというジレンマもあり、運営者を悩ませたポイントでもある。

一部では、コックピット内にこもる低音が耳に響きすぎるという指摘もあり、「長時間遊ぶと疲れる」との声もあった。これは当時のスピーカー配置がプレイヤーの耳元に近かったことも影響している。

◆ 高コストゆえの設置難・プレイ料金の高さ

当時のコックピット筐体は非常に高価で、導入費が他のゲーム機の2倍以上に達した。そのため、一部の大型店舗を除き、設置できる店舗が限られていた。プレイ料金も一般的なゲームが50円だった時代に、『ターボ』は100円設定が主流であり、子供にはやや手が出しにくかった。

結果として、プレイヤー層が都市部の大人や車愛好家に偏り、全国的な普及を阻む要因となった。とはいえ、この“高級感”こそがブランド的魅力として機能した面もあり、評価の難しい要素でもあった。

◆ 時代を超えた再現の難しさ

現代において『ターボ』を完全に再現することは非常に難しい。筐体特有の操作感、モーターの振動、音と光の連動といった要素が家庭用移植では再現できず、当時の体験をそのまま味わうことができないのだ。この点を惜しむファンは多く、「今の技術で完全復刻してほしい」との声が絶えない。

エミュレーションでは動作自体は再現できるものの、肝心の“体感”が欠けるため、オリジナルの魅力を知らない世代にはその凄さが伝わりにくい。これは『ターボ』という作品の最大の“宿命的弱点”と言えるかもしれない。

[game-6]■ 好きなキャラクター

◆ キャラクター不在の中に生まれた“マシンの人格”

『ターボ』は、人間の登場人物やマスコット的存在が登場しない、極めてシンプルなレースゲームである。それにもかかわらず、当時のプレイヤーたちは、画面の中で走る自車やライバル車に“キャラクター性”を感じ取っていた。たとえば、常に前を走る敵車を“ライバル”と呼び、接触すれば“敵意を持ったやつ”のように語るプレイヤーもいた。

この現象は、ゲームにおける“擬人化的没入”の先駆けとも言える。まだキャラクターデザインの概念が確立していなかった1981年に、機械的な映像の中から人格や感情を見出す――それこそが、『ターボ』という作品がもたらした独特の感情体験だったのだ。

特にプレイヤーのマシン(いわゆる自車)は、単なる操作対象を超えた“分身”として扱われていた。プレイヤーは「俺のマシン」と呼び、クラッシュすれば「やられた!」と叫ぶ。こうした反応は、今日のドライビングゲームの原点とも言える“主観的キャラクター性”の萌芽であった。

◆ プレイヤー車──誇り高き孤高のレーサー

『ターボ』における主人公的存在は、やはりプレイヤーが操作するフォーミュラカーである。この車は、具体的なドライバーが描かれているわけではないが、コックピット筐体に座って操作することで“自分自身がドライバーである”という感覚を直接体験できた。そのため、プレイヤーの中ではマシンそのものが人格化され、「あの赤いマシンは自分の分身」として親しまれた。

この自車には名前も設定もないが、その無個性さこそが普遍的な魅力だった。プレイヤーごとに“自分なりのヒーロー像”を投影できるキャンバスとして機能していたのだ。ある人にとってはクールな職人レーサー、またある人にとっては挑戦心に燃える若者。プレイヤーの想像力が、マシンに命を与えていたといっても過言ではない。

特に、ステージを進むごとに夜の闇やトンネルを突き抜ける姿は、“孤独な戦士”のように映り、多くのプレイヤーがその姿に感情移入した。「敵車を抜く快感」と同時に、「孤独に挑み続ける強さ」を感じさせる存在。それが、『ターボ』における主人公=プレイヤーカーの本質だった。

◆ ライバル車たち──多様な性格を持つ“無言の敵”

『ターボ』の敵車たちは、一見すると同じような形状をしているが、挙動パターンや登場タイミングによって異なる“性格”を持っていた。中には、直線でスピードを上げてプレイヤーを追い詰めるタイプ、左右に不規則に揺れて進路を塞ぐタイプ、ギリギリのところでラインを譲る“挑発的な”車など、プレイヤーの想像を刺激する動きを見せるものもあった。

プレイヤーはこうした車に自然とあだ名をつけていた。「蛇行野郎」「逃げ足の速い青いやつ」「壁際の悪魔」など、その呼び名はまるでキャラクターのように語られていた。

このように、『ターボ』の敵車たちは“個性を持ったモブ”としてプレイヤーの心に残った。現代のAIレーサーのような知能は持っていなかったが、そのランダムな動きこそが“生きている感覚”を生み出していたのである。

彼らはプレイヤーの行く手を阻むだけでなく、ゲーム全体にドラマ性をもたらしていた。敵車とのスレスレの回避は単なる操作の巧みさではなく、“戦いの瞬間”として記憶されたのだ。

◆ 救急車──静寂を切り裂く“謎の存在”

『ターボ』の中でも特に印象的な存在が、“救急車(リリーフカー)”である。これは後方から突然現れ、猛スピードでプレイヤーを追い抜いていく特殊車両で、ゲーム中ではスコアや順位に直接関わらない。しかしその登場タイミングと存在感は強烈で、プレイヤーの多くが“謎のキャラクター”として記憶している。

救急車は、白い車体に点滅する赤いランプ、そしてけたたましいサイレン音で画面を横切る。その瞬間、プレイヤーの緊張は極限まで高まる。「あいつが出たら危険ゾーンの始まり」と語る人もいた。

この救急車には、当時から「助けに来たのではなく、むしろ死神のようだ」という解釈すら存在した。まさに“意味深な演出”としてのキャラクターであり、機械的世界に神秘性を与えていた。セガの開発チームがそこまで意図していたかは定かでないが、結果的にこの“リリーフカー”は『ターボ』唯一の象徴的キャラクターとして語り継がれている。

◆ 環境そのものがキャラクターだった

『ターボ』の魅力は、車だけでなく、背景や時間帯といった“環境そのもの”にもキャラクター性が宿っていた点にある。プレイヤーを照らす夕日の赤、夜に輝く街灯、トンネルを抜けた瞬間に広がる青空――これらはただの背景ではなく、走り続ける主人公に語りかける存在のようだった。

夕暮れの中を走るときは、孤独と美しさを同時に感じ、夜明けを迎えるときは達成感と解放感が押し寄せる。時間の流れそのものが“もう一人のキャラクター”として機能していたといえる。セガの映像設計には、こうした“環境の人格化”という美学があり、『ターボ』はその原点となった。

◆ プレイヤー自身が物語の主役になる仕組み

『ターボ』にはストーリーもセリフも存在しない。しかし、プレイヤーが自らの運転を通して物語を紡ぐような構造があった。クラッシュすれば敗北の物語、完走すれば勝利の伝説。ゲームごとに違う“自分だけの物語”が生まれる。

プレイヤーたちはその体験を「自分のレース人生」として記憶していた。誰が主人公かと問われれば、それはゲーム内のキャラクターではなく、ハンドルを握るプレイヤーその人だったのである。そうした能動的なキャラクター形成の構造は、のちの『アウトラン』や『デイトナUSA』にも引き継がれた、セガらしい設計思想の根幹にある。

◆ “無名の主人公”という普遍的アイコン

『ターボ』のマシンには名前がないが、それゆえに“誰でもなれる主人公”という普遍性がある。キャラクターを特定しないことが、プレイヤーの想像力を刺激し、無限の個性を生み出す余地を残したのだ。

この“名もなきドライバー”という存在は、ゲーム史において重要な概念を提示している。後年の『アウトラン』や『Ridge Racer』などの作品で、プレイヤー自身がドライバーとして世界を駆け抜ける体験を重視する方向性の基礎を築いたのが、『ターボ』におけるこの“匿名の主人公像”だったのである。

この無名性こそが、今なおファンの記憶に鮮烈に残る理由の一つだろう。

◆ 現代における再評価──“人格を持つマシン”の系譜

現代のファンの間では、『ターボ』に登場する車両群を“キャラクター的存在”として再評価する動きもある。特に同人アートや回顧誌では、プレイヤーカーを擬人化したイラストが描かれ、「ターボくん」「リリーフ先輩」などの愛称で親しまれている例もある。

これは単なるファンアート以上の意味を持ち、無機質なテクノロジーに“心”を見出す80年代文化の象徴でもある。『ターボ』は無言のマシンに魂を与えた作品として、今も静かに語り継がれているのだ。

[game-7]■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

◆ 当時のプレイ料金設定──100円の高級ゲーム

1981年当時、アーケードゲームの一般的なプレイ料金は50円が主流だった。インベーダーブーム以降、ほとんどのゲームセンターでは1プレイ50円で統一されており、子どもたちの小遣いでも手軽に楽しめる娯楽として定着していた。

そんな中で登場した『ターボ』は、当初から“特別なゲーム”として扱われ、1プレイ100円という高額設定が多くの店舗で採用された。

当時の100円は、現在の価値でおよそ400円前後に相当する。そのため、子どもにとっては「特別な日にしか遊べない」存在だったが、大人のプレイヤー層にとっては“本格的な体験型娯楽”として受け入れられた。ある意味で、『ターボ』は“ゲームセンターのプレミアム体験枠”を確立した最初の作品ともいえる。

料金の高さにもかかわらず、コックピット筐体の前には常に長い列ができていた。プレイヤーたちは100円玉を握りしめ、他のゲームとは違う“別格の時間”を買うつもりで挑戦していたのだ。

◆ 設置環境と導入状況──都市から地方へ広がった波

『ターボ』の導入当初は、主に都市部の大型ゲームセンターや百貨店の屋上アミューズメントコーナーを中心に展開された。理由は単純で、筐体が大きく重量も重かったため、狭い店舗には設置できなかったからである。特にコックピットタイプは1台で2畳以上のスペースを必要とし、他機種2台分の場所を占有していた。

しかし、その存在感と集客力は圧倒的だった。『ターボ』を導入した店舗では売上が急増し、他のゲームを上回る人気を博したという報告も多い。特に地方では、“あの店にはターボがある”という噂が広まり、他県からプレイヤーが訪れることも珍しくなかった。つまり、『ターボ』の設置そのものが店舗のステータスシンボルとなっていたのだ。

その後、アップライト型(立ちプレイ用)筐体が登場したことで、小規模店舗でも導入が進み、地方都市や遊園地などにも普及していった。この段階で、『ターボ』は全国的なブームへと発展する。

◆ 宣伝と販促活動──“走りのリアリズム”を前面に

セガは『ターボ』を単なる新作ではなく、“技術のショーケース”として大々的に宣伝した。広告ビジュアルには実際のF1マシンをイメージした赤い車体が描かれ、「スピードの限界を超えろ」「体感するドライブへ」といったキャッチコピーが使われていた。

これは、当時としては異例の“体験型アピール”であり、機能やスコアではなく“感じる快感”を訴求していた点が画期的だった。

また、当時の業界誌「アミューズメントマシン・レビュー」や「ゲームマシン」では見開き広告が掲載され、セガブースでは試遊コーナーが長蛇の列を作った。1981年のショウ展示では、実際に筐体を触れるデモ体験が行われ、来場者の多くが「未来のゲームを見た」と評したという。

このマーケティング戦略は、“技術を感覚で伝える”というセガ特有のブランディング手法の始まりでもあった。単なる製品紹介ではなく、プレイヤーが「触れた瞬間に分かる」魅力を伝える――その思想が後の『ハングオン』や『アウトラン』にも引き継がれていく。

◆ 広告デザインと店舗ポスターの印象

当時の『ターボ』のポスターやチラシは、今見ても非常にスタイリッシュである。黒を基調に、赤いフォーミュラカーがスピードラインを残して疾走する構図は、まさに80年代初期の“テクノロジー美学”を象徴していた。コピーには「SPEED. POWER. CHALLENGE.」という英語が添えられ、国際的なレース感覚を意識したデザインになっていた。

この“海外志向”の宣伝は、セガが既に輸出市場を強く意識していたことを示している。実際、海外版の広告では「Turbo – The Ultimate Driving Sensation」と題され、アメリカのレース雑誌にも掲載された。こうした世界同時的なプロモーションは、当時としては極めて先進的な試みであった。

◆ 人気のピークと社会現象的な広がり

『ターボ』の人気は1981年末から1982年前半にかけて爆発的に拡大した。特に年末商戦期には、主要都市のゲームセンターで“プレイ待ち行列”が常態化し、1プレイ5分前後にもかかわらず、30分待ちの列ができる店舗も存在した。

一部メディアでは「疑似F1ブーム到来」と報じられ、子どもたちはミニカーやプラモデルを『ターボ』に見立てて遊ぶほどの熱狂ぶりだった。また、ゲーム内で登場する救急車のサイレン音が話題になり、「あの音を聞くとドキドキする」と語る人も多く、サウンド自体が社会的な記号として記憶されたほどである。

さらに興味深いのは、『ターボ』が女性プレイヤーにも比較的受け入れられた点だ。コックピット筐体の演出的な魅力と、映像の美しさ、操作の分かりやすさが新鮮だったため、デート中に一緒にプレイするカップルも多かったという。当時のゲームとしては稀に見る“男女共通のエンタメ性”を実現していた。

◆ 海外展開とグローバルな人気

海外市場でも『ターボ』は大きな成功を収めた。アメリカではセガ・エンタープライゼスUSAが主導で販促を行い、1982年の「AMOAショー(全米アーケード見本市)」での展示は高い注目を集めた。現地のメディアは「アーケードゲームの次元を一段上げた作品」と評し、アメリカ国内でも大量に出荷された。

特に注目されたのが、“体感”というコンセプトである。プレイヤーが座ってハンドルを握り、足でアクセルを踏む体験は、当時のアメリカ人にとってまさに“夢のシミュレーター”だった。海外の広告コピーでは「You don’t play Turbo. You drive it!(プレイするのではない、運転するのだ!)」という一文が使われ、ゲームというよりもエンターテインメント体験として売り出された。

ヨーロッパでも好評で、特にイタリアやフランスでは実際のレース文化との親和性が高く、「セガ=本格派レーシングブランド」というイメージを確立することに成功した。

◆ ゲーム雑誌での長期的評価

発売から数年後も、『ターボ』はゲーム誌のアンケートなどで高評価を維持していた。1983年の特集「時代を変えたアーケードゲーム」では、“疑似3D映像の礎”としてベスト10入り。1990年代のレトロ特集では、「いま遊んでもスピード感が衰えない」「音と映像の融合が美しい」と再評価されている。

このように、単なる懐古ではなく“ゲーム史の転換点”として扱われることが多いのが特徴だ。特にセガファンの間では、『ターボ』を“体感ゲームの原点”として神格化する傾向も見られる。

◆ 後年の復刻とファンコミュニティの存在

2000年代以降、『ターボ』はアーケードレトロブームの中で再び注目を浴びた。セガのイベントやレトロアーケード特集で展示されるたびに、当時を知る世代が懐かしそうに筐体に触れ、「この音、この匂い」と語る光景が見られた。

また、ファン主導で修復・再稼働を行うグループも存在し、コックピット筐体を自力で修理して動かす愛好家が各地にいる。SNS上では「#SEGA_Turbo1981」といったハッシュタグで情報交換が行われ、海外ファンとの交流も活発化している。こうした熱量の高さが、『ターボ』が単なる古典ではなく“生きた文化遺産”であることを物語っている。

◆ 総括──“アーケードの威厳”を作り上げた金字塔

プレイ料金、宣伝、人気――そのどれをとっても、『ターボ』はアーケード文化を一段引き上げた存在だった。

高価格でも客が絶えなかったのは、“その価値を体で感じられたから”である。単なる画面上の娯楽ではなく、五感を通じてスピードの世界を体験できるゲーム。その魅力が、多くの人々を惹きつけ、アーケードという空間を“体験の舞台”へと変貌させた。

『ターボ』が残した功績は、技術の革新にとどまらず、「ゲームは感情を動かすメディアである」という事実を世界に示したことにある。セガの挑戦はここから始まり、やがて『アウトラン』『アフターバーナー』『デイトナUSA』へと続く“体感ゲームの系譜”を築いていく。

その始まりの一歩として、『ターボ』は今なお輝きを失わない、1980年代アーケード文化の象徴なのである。

■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【2枚セット】dreamGEAR レトロアーケード バブルボブル 用【 高機能 反射防止 スムースタッチ / 抗菌 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ..

dreamGEAR レトロアーケード パックマン 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護 フ..

【2枚セット】dreamGEAR レトロアーケード バブルボブル 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液..

dreamGEAR レトロアーケード ギャラガ 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護 フィ..

dreamGEAR レトロアーケード ギャラガ 用【 防指紋 クリア タイプ 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護..

NEOGEO Mini インターナショナル ネオジオ ミニ 国際 NEO GEO Mini International アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイタ..

評価 3.67

評価 3.67