【中古】 ファミコン (FC) デビルワールド (ソフト単品)

【発売】:任天堂

【開発】:任天堂、岩崎技研工業

【発売日】:1984年10月5日

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

作品の立ち位置:任天堂が挑んだ“迷宮型スクロールアクション”の原点

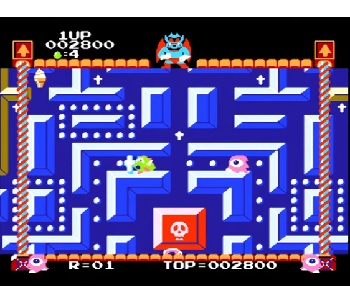

1984年10月5日、任天堂から発売されたファミリーコンピュータ用ソフト『デビルワールド』は、同社の初期アクションゲーム群の中でも特に実験的な要素を強く打ち出した一本である。当時のアーケード市場では『パックマン』を筆頭とした「ドットイート」型の迷路ゲームが定番化していたが、本作はその流れを踏襲しながらも、「強制スクロール」という大胆な仕掛けを導入することで、従来とは全く異なるテンポと緊張感を生み出した。

プレイヤーはタマゴンという小さな怪獣を操り、悪魔の支配する世界「デビルワールド」を突破していく。単に迷路を探索するのではなく、デビルの指示によりステージ全体が上下左右に絶えず動くため、足場の安定が一切ない。画面の端に押し潰されれば即アウトというプレッシャーが常につきまとう構造は、同時期のファミコン作品の中でも異例の難易度と個性を放っている。

基本システム:十字架とバイブルが生み出す三層の遊び

『デビルワールド』のルールは単純でありながら、各ステージごとに異なる目標が設定されている。最初の面では、フィールドに散らばる「ボワボワ」と呼ばれるドットをすべて集めることが目的だ。しかし、プレイヤーは最初からそれを食べられるわけではない。特定の場所に落ちている「十字架」を取って初めて、一定時間だけボワボワを食べる力を得る。この間、タマゴンは口から炎を吐き、敵キャラクターを撃退することもできる。

続く第2ステージでは、空中に浮遊する4冊の「バイブル」を拾い、中央の「デビルホール」にそれぞれ納めるという全く別のクリア条件が用意されている。アイテムを運ぶ緊張感と、常にスクロールし続けるフィールドとの両立がプレイヤーを忙しく動かす。3面目は敵の出現しないボーナスラウンドで、6つの箱からボーナス得点や1UPアイテムを探し出す緩急のある展開となる。

この「十字架で食べる→バイブルで封印→ボーナスで回復」というサイクルが、ひとつのラウンド構成としてループしていく。プレイヤーは常に新しい課題と時間制限に追われながら、デビルの罠を突破するのだ。

迷路構成とスクロールの恐怖:デビルが示す地獄の指令

各ステージは単なる静的な迷路ではなく、画面そのものが動くことで絶えず地形が変化する。スクロール方向は画面上部にいる巨大な「デビル」が指さす方向によって決定され、上下左右のいずれかへと強制的に流される。しかもこの方向は一定ではなく、予告なく切り替わるため、プレイヤーは常に移動方向を意識しながら進路を確保しなければならない。

デビルが方向を変えるときには一瞬の停止が入るが、その後どちらに動くかは完全にランダムである。時には同じ方向に戻ることもあり、プレイヤーが法則を覚えて対応することはできない。こうした「不確定な動き」は、本作の最大のスリル源となっており、理不尽さと面白さが紙一重で共存している。

さらに、フィールドの上下左右はつながっており、画面外に出ると反対側から再登場するループ構造になっているため、敵やアイテムの位置関係を常に俯瞰して考える必要がある。ランダムスクロール+ループ構造という組み合わせは、アクションゲームの中でも極めて珍しい設計であり、プレイヤーに空間把握力と瞬発的判断力を要求した。

2人同時プレイの駆け引き:協力と妨害の共存

『デビルワールド』のもうひとつの特徴は、2人同時プレイに対応している点だ。1Pのタマゴン(緑)と2Pのタマゴン(赤)は同じ迷路を共有し、協力してステージクリアを目指すことができる。しかし、フィールドが狭く、炎攻撃の当たり判定もあるため、意図せず相手を足止めしてしまう場面が頻発する。協力して敵を封じるか、相手を妨害して自分だけ先にアイテムを取るか——その判断がスコアにも展開速度にも大きく影響する。

また、2人が接触すると一方の動きを阻害する特性もあるため、息を合わせた動作が不可欠だ。結果として、本作の2人プレイは単なる“共闘”に留まらず、心理戦を交えた“対戦的協力ゲーム”として機能している。この複雑なプレイヤー間の関係性は、のちの『アイスクライマー』や『バルーンファイト』にも通じる要素として継承されていく。

演出とサウンド:可愛さと不気味さの絶妙な融合

グラフィックはカラフルで、タマゴンや敵キャラクターはデフォルメ調の愛嬌あるデザインだが、舞台設定は「悪魔の迷宮」というやや不気味な世界観で統一されている。十字架や聖書(バイブル)といった宗教的モチーフを大胆に扱ったことから、後に北米では宗教表現の制約により発売が見送られた経緯もある。

音楽面では、軽快でどこか不穏な旋律が繰り返される。特に第1ステージ開始時に流れるチャイコフスキー『くるみ割り人形』の「行進曲」をアレンジしたBGMは、プレイヤーの緊張をやわらげると同時に、デビルワールドの奇妙なユーモアを印象付けている。効果音もまた特徴的で、タマゴンが卵からかえるときの「コロッ、コロリ」というサウンドは、後に『スーパーマリオワールド』でヨッシー誕生音として再利用された。

つまり本作は、任天堂サウンドデザインの発展過程を示す貴重な一例でもあり、のちの看板作品群に繋がる“DNA”が随所に見られる。

販売形態と当時の背景

発売当時の価格は4,500円。これはそれまでの任天堂ソフトの標準価格(3,800円)より引き上げられた初の事例であった。この値上げは、ROM容量の増加とゲーム内容の多様化に伴うコスト上昇を反映したもので、ファミコン市場の転換点を象徴している。

『デビルワールド』はパッケージデザインが2種類存在し、初期版と後期版で箱のデザインが微妙に異なる。内容自体は同一だが、コレクターの間では初期版のほうが希少価値が高く、外箱の状態が良いものは中古市場でも高額で取引されることがある。

なお、本作は当時から海外展開を想定していたが、宗教的モチーフを多く含む点が問題視され、北米での正式リリースは見送られた。そのため、欧州版のみが「Devil World」のタイトルで限定的に販売され、結果として日本国内でしか広く知られない“幻の任天堂タイトル”となった。

本作が残した影響と位置づけ

『デビルワールド』は、商業的には大ヒットとは言えなかったが、任天堂内部では後の作品開発に大きな影響を与えた。強制スクロール、ランダム性、二人協力プレイといった実験的要素は、後年の『アイスクライマー』『マリオブラザーズ』『スーパーマリオブラザーズ』などで洗練され、ファミコン黄金期のアクション設計へと繋がっていく。

また、ゲームデザインを手掛けた宮本茂にとっても、アクションとギミックの融合を模索する過程に位置する作品であり、「ステージ全体が敵になる」という発想はその後の数々の名作で応用されることとなる。

一見シンプルなドットイートゲームに見えて、実際には“空間操作”“心理戦”“ランダム演出”が高度に絡み合う構造を持ち、1984年という黎明期において任天堂がどれほど創意的であったかを示す象徴的なタイトルと言える。

■ ゲームの魅力とは?

単純さと奥深さの共存 ― 「強制スクロール」が生み出す新しい緊張感

『デビルワールド』の最大の魅力は、誰もが理解できるシンプルなルールの中に、絶え間ない緊張と戦略性が凝縮されている点にある。操作方法は十字キーとボタン1つという単純な構成。しかし、フィールド全体が強制的に動くという要素が加わることで、状況は一気に複雑化する。

プレイヤーはただ敵を避けたりアイテムを拾うだけでなく、次にどの方向へ画面が動くかを予測しながら立ち回らなければならない。つまり、自らの行動範囲が常に変化する中で“次の安全地帯”を見極め続けることが求められる。

この「環境そのものが敵」という発想は、当時としては非常に先鋭的であり、後年のアクションゲームにおける“ステージギミック重視”という潮流の原型となった。単に反射神経を試すのではなく、空間の動きを読む読解力と判断力をプレイヤーに要求する設計――これこそが『デビルワールド』の真の面白さである。

テンポの妙 ― 急かされながらも止められない中毒性

スクロールの方向はデビルの指示によって常に変化し、そのランダム性がプレイヤーに絶え間ない焦燥を与える。狭い通路に押し込まれ、次の瞬間には逆方向から迫る壁――その瞬発的な判断が一瞬でも遅れれば即ミスとなる。しかし、このスリルこそがゲーム全体のリズムを生み出している。

『パックマン』などの同系統ゲームが“自分のペースで動ける迷路”を提供していたのに対し、『デビルワールド』は常に動く地面の上で踊るような感覚をプレイヤーに強いる。自分の意思で進めないもどかしさが、逆に「次はどうなるのか」という期待と緊張を高めていく。

この感覚は、後の『スーパーマリオブラザーズ』シリーズで見られる“オートスクロールステージ”の原型とも言える。プレイヤーの自由を一部奪うことで、逆に“制約の中での自由”を見つける楽しさを提示している点が非常に先進的だ。

協力と対立が同居する2人プレイの醍醐味

本作が他のファミコンタイトルと一線を画しているのが、2人同時プレイの存在である。多くのプレイヤーは協力してステージを攻略しようとするが、狭い迷路の中ではしばしば行動が重なり、思わぬ形で互いの邪魔をしてしまう。

炎の射線が相手に当たれば一定時間動けなくなり、アイテムの取り合いも頻発する。それが偶然でも意図的でも、ゲーム中に発生する「小さな争い」が笑いと緊張を生む。

協力するか、裏切るか――この心理戦のバランスが、単純な迷路アクションに深みを与えている。結果的に『デビルワールド』は、当時としては珍しい「協力型対戦アクション」というジャンルを確立しており、プレイスタイル次第で体験が変化する柔軟な作品となっている。

この「2人で遊ぶと性格が出るゲーム」という構造は、のちの『アイスクライマー』『バルーンファイト』『マリオブラザーズ』へと確実に受け継がれた。

宗教的モチーフをポップに描く任天堂らしいセンス

『デビルワールド』の世界観は一見すると重々しい。“デビル(悪魔)”や“十字架”“バイブル”といった宗教的記号がふんだんに使われているためだ。しかし任天堂は、それらを恐怖や暴力の象徴としてではなく、あくまで「アクションのためのアイコン」として表現した。

十字架を持つと炎を吐く――バイブルを運ぶと敵を封印できる。これらは聖と邪の対立を直接的に描くのではなく、“力を得る仕掛け”として物語的に昇華している。さらに、タマゴンや敵キャラクターはどこか愛嬌があり、ホラーでも神話でもなく「おとぎ話的な悪魔の世界」としてデフォルメされているのが特徴だ。

こうした表現手法は、宗教的題材を扱いながらも、全年齢層が楽しめるポップさを失わない任天堂特有のデザイン哲学を示している。海外では宗教表現の問題から発売が制限されたが、逆にその点が本作の“日本でしか遊べない特別感”を強調する要素となった。

キャラクターデザインと音楽が作る“奇妙な明るさ”

キャラクター造形も、本作の大きな魅力だ。主人公のタマゴンは卵から生まれる小さな怪獣で、どこか間抜けな表情をしている。敵のメダマンやボンボンも、恐ろしいというよりユーモラスで、全体にどこか牧歌的な雰囲気が漂う。

BGMも同様で、チャイコフスキー『くるみ割り人形』の行進曲を引用したメインテーマは、クラシカルでありながらゲーム的なリズム感を持ち、ファミコン音源の限界を感じさせない完成度を誇る。テンポが軽快で耳に残りやすく、緊張感のあるゲーム展開との対比が絶妙だ。

また、ゲーム内の効果音には後の任天堂作品へと受け継がれる音設計が多数見られる。タマゴンが孵化する音や敵を倒した時の効果音などは、どこかで聞いたことのある“任天堂らしさ”を漂わせ、同社のサウンドアイデンティティの確立期を象徴している。

ステージごとの多彩な変化と“記憶の挑戦”

3つのステージを1ラウンドとする構成は、単調になりがちな迷路アクションに変化をもたらしている。各面で目的が異なり、プレイヤーは自然と“覚えるより慣れる”タイプのプレイを求められる。

さらにステージごとに迷路の形状や色調も変化するため、視覚的な飽きが少ない。ラウンドが進むごとにスクロールの速度が上がり、敵の復活間隔も短くなるので、単なる反射神経だけでは対応しきれなくなっていく。

この「限界まで追い詰められる感覚」はプレイヤーに高い達成感を与え、クリアした時の喜びを倍増させる。全体のテンポが速いため、1プレイが短くても何度も再挑戦したくなるリプレイ性の高さを実現している。

他タイトルにはない“運と実力のせめぎ合い”

スクロール方向の変化は完全にランダムであるため、どんなに上手くプレイしても時には理不尽な状況に追い込まれることがある。しかし、それが『デビルワールド』独自のドラマを生む。

自分の努力ではどうにもならない瞬間を受け入れつつ、最善の行動を選び続ける――この緊張とあきらめのバランスが、プレイヤーに独特の“運命を試される感覚”を与えるのだ。

つまり本作は、スキルだけでなく“運を味方につける洞察”が必要なゲームでもある。任天堂のゲームがしばしばプレイヤー心理を試す設計を持つのは、この時期からすでに始まっていたと言えるだろう。

作品の完成度と“隠れた任天堂イズム”

『デビルワールド』は派手なボス戦やストーリー演出こそないものの、操作感の正確さ、当たり判定の分かりやすさ、テンポの整合性など、任天堂らしい職人技が随所に見られる。

特に、壁とスクロールに挟まれた際の当たり判定処理や、復活時の無敵タイミングなど、バグや理不尽な死を極力避けるための細やかな調整が施されており、1984年という時代を考えれば驚くほど完成度が高い。

一見地味だが、こうした“見えない部分の作り込み”が、後の『ゼルダの伝説』や『マリオ』シリーズに通じるゲーム哲学――「プレイヤーの責任で失敗できる設計」――へと繋がっていく。

その意味で、『デビルワールド』は任天堂の遊び作りの根幹を形づくった“静かな革命児”と言えるだろう。

■ ゲームの攻略など

序盤攻略の基本 ― “動く迷路”の法則を体に覚えさせる

『デビルワールド』は、最初の数ラウンドでゲームの“呼吸”をつかむことが何よりも重要だ。最初にプレイヤーが混乱するのは、画面全体が強制的に動くことによる方向感覚の喪失である。デビルが指さした方向にフィールドがスクロールするというルールを理解していても、実際にプレイしてみると自分の位置を見失い、壁に押しつぶされるケースが多発する。

そこで最初に覚えるべきは、「画面端を避けて動く」という原則だ。上下左右の端は最も危険な地帯であり、次にスクロール方向が変わったときに逃げ場がなくなる。常に中心寄りを意識して行動することで、方向転換が起きても即死を回避しやすくなる。

また、タマゴンは十字キーを押さない限り静止していられるため、無闇に動くよりも「次のスクロールを見てから動く」くらいの慎重さが功を奏する。慌てず、一呼吸置いて行動することが、このゲームでは最大の攻略法だ。

第1ステージ攻略 ― 十字架の維持とドットの取り方

第1ステージの目的は、迷路に散らばる「ボワボワ」をすべて食べること。だが十字架を持っていないとボワボワは取れない。まずは十字架の位置を把握し、スクロールのタイミングを見計らって取りに行くことが鍵となる。

十字架を取るとタマゴンは炎を吐けるようになり、攻撃とドット回収が可能になる。しかしこの効果は時間制限付きで、十字架を失うと再び無防備になる。

攻略のコツは、「十字架の再取得ポイント」を確保すること。地面に置かれた固定十字架は再利用が可能なので、常にその近くを行動拠点とすると安定しやすい。炎の射程は短いが、敵が正面から迫るときに間合いを取りながら連射すると安全に排除できる。

また、敵を倒してできる“目玉焼き”をすぐに食べないのもテクニックのひとつ。食べてしまうと復活が早まるため、敵が多いときは放置して時間を稼ぐ方が有利になる。

第2ステージ攻略 ― バイブル搬送のルート構築

第2ステージでは、4冊の「バイブル」を拾い、中央の「デビルホール」にセットすることが目的となる。ここで重要なのは、1冊ずつ確実に運ぶ冷静さだ。バイブルを持っている間は攻撃可能だが、ミスをするとその場に落とすため、無理をせず安全地帯を経由しながら移動するのがセオリーである。

最も危険なのは、スクロール方向が急に変わるタイミングだ。デビルが方向転換する瞬間に中央で待機していると、思わぬ方向に押し流されてミスする。方向が変わる直前には一旦外周に避難し、変化後に再び中央へ戻るルートを取るのが安定する。

また、バイブルを持っていない状態でも十字架を取得すれば攻撃できるため、敵の多いステージ序盤は十字架中心に動き、敵を減らしてからバイブル収集を始めるのが賢明だ。

全バイブルをセットするとデビルが逃げ出し、ステージクリアとなる。この瞬間の演出を見逃さず、スクロールの停止を確認してから中央に戻るようにしよう。

第3ステージ攻略 ― ボーナスラウンドの最適化

ボーナスステージには敵が存在せず、失敗しても残機を失わない。ここで重要なのは得点稼ぎよりも、確実に“卵(1UP)”を入手することだ。6つのボーナスボックスのうち、卵が入っているのは四隅のどれか1つ。

ランダムに見えるが、実際は出現位置に一定の傾向があり、最初に試すなら右上と左下が比較的高確率とされている(※体感的攻略法として伝えられる)。

また、ボーナス面では地面の矢印マークを踏むことで即座にスクロール方向を切り替えられる。この特性を活かし、ボックスの上を通り過ぎてしまった場合も矢印を使って戻ることができる。

スコアを狙う場合は、すべてのボックスを取得してボーナス点を稼ぐのも良いが、次のラウンドに備えて安全に1UPだけを確保して退くのが安定したプレイスタイルだ。

敵キャラの挙動パターンを理解する

敵キャラクターは複数のタイプに分かれており、それぞれ行動範囲や性格が異なる。

「メダマン」はタマゴンを追跡してくる代表的な敵で、動きはやや遅いが、数が多いと包囲されやすい。十字架での炎攻撃が最も有効で、狭い通路で待ち伏せるのが定石だ。

「ボンボン」は動きが速く、復活も早いため、倒すよりも避ける方が得策。正面衝突を避けるためには、スクロール方向と逆側に回り込み、背後を取るように動くと安全だ。

「子デビル」は直接倒せないが、炎を当てると方向転換する。この特性を利用して、進路を変えさせながらバイブルや十字架を回収すると効率が良い。

敵の復活サイクルを理解することも重要で、高ラウンドでは倒しても3秒足らずで再出現する。つまり、戦うより逃げる選択を重視した“回避戦略”の方が長期的に有利になる。

高ラウンド攻略 ― “デビルの気まぐれ”との戦い方

ラウンドが進むにつれて、スクロール速度が上がり、デビルの指示変更頻度も増していく。ここでは、スクロール方向が変わる前の「一瞬の静止」を最大限に利用することがカギだ。

デビルが指を動かして方向転換する瞬間、画面が一瞬止まる。このタイミングで自分の位置をリセットし、安全地帯に移動する。たった0.5秒程度の停止だが、この“呼吸”を逃さないことで、次の展開を読みやすくなる。

また、壁際にあるボワボワを取りに行く際は、常に2方向の逃げ道を確保しておくこと。行き止まりに入った状態でスクロール方向が逆転するとほぼ脱出不可能となる。

敵の行動よりも、まずはデビルの指示を読むことが高難度面の第一歩。画面上部のデビルの動きを常に視界に入れながら、先読みして動くように意識しよう。

スコア稼ぎのテクニックと1UP管理

『デビルワールド』はスコアによってエクステンド(残機追加)が行われるため、得点稼ぎのテクニックを覚えることで攻略が安定する。

最も効率が良いのは、十字架を取得した状態で敵を連続して炎で倒すこと。倒した敵が目玉焼きに変わるが、これを連続で食べることでボーナス点が上昇する。

また、ソフトクリームアイテムの出現位置はランダムだが、一定時間経過後に再出現するため、1ラウンドで複数回取得が可能。ボーナス点を狙うなら積極的に取りに行こう。

1UPのチャンスは主にボーナス面にある“卵”だが、稀に通常ステージでもスコア条件を満たすことで追加される。残機は最初3機と少ないため、無駄なミスを減らすことが最大の節約になる。

スコア稼ぎを目的に長くプレイすると、スクロールの乱数パターンが体で覚えられ、次のプレイで対応しやすくなるという副次的なメリットもある。

裏技・小ネタ ― 開発当時の隠し仕様

当時のファミコン誌などで紹介された小ネタとして有名なのが、「デビル停止バグ」である。スクロール方向が変化する瞬間に一部の操作を重ねると、稀にデビルが一定時間動かなくなり、フィールドが静止する現象が起こるというもの。これは本来の仕様ではないが、当時の子供たちの間では“休憩チャンス”として知られていた。

また、2人プレイ時に互いの炎を同時に当て合うと、両者が短時間動けなくなる現象もあり、これを利用して敵の動きを止める“即席封印技”として遊ばれることもあった。

さらに、スタート直後に十字キーを押さずに放置していると、タマゴンが一定時間卵のまま無敵状態を維持できるため、敵の配置を見てから行動を開始する“観察テク”として有効だ。

こうした小さな裏技や挙動の癖も含め、『デビルワールド』はプレイヤー同士で研究する楽しみが多いタイトルであり、攻略情報を共有する文化の萌芽を感じさせる。

まとめ ― “学びながら挑む”タイプのアクションゲーム

『デビルワールド』は、プレイヤーに即時的な爽快感を与えるタイプではない。むしろ、最初は理不尽に感じる死が続く。しかしプレイを重ねるうちに、少しずつ“スクロールの波に乗る”感覚が身につき、やがて迷路の流れを読めるようになる。

この「慣れによって上達が実感できる」構造こそが、本作の最大の醍醐味である。単なる反射神経の勝負ではなく、記憶・観察・判断を組み合わせる知的アクション――それが『デビルワールド』の真髄だ。

全体を通して、強制スクロールというリスクを制御するスキルを磨く過程そのものがゲームの面白さとなっており、難易度の高さが“達成の快感”へと昇華される。遊ぶほどにクセになる構造が、発売から40年経った今もファンの記憶に残り続けている理由だ。

■ 感想や評判

発売当時の評価 ― 難解さと独自性の狭間に立つ“実験作”として

1984年の発売当時、『デビルワールド』はプレイヤーの間で賛否が大きく分かれたタイトルであった。

ファミコン市場が急速に拡大し、シンプルで分かりやすいアクションゲームが主流となっていた時期に、本作は「フィールドが常に動く」という異質な設計を打ち出したためだ。

多くのプレイヤーがまず感じたのは、その難しさ。動く迷路に慣れないうちは、何度も壁に押し潰されてしまう理不尽さが目立ち、「難しすぎる」「落ち着いてプレイできない」といった声が少なくなかった。

しかしその一方で、ゲームデザインの新しさを評価する声も存在した。当時の『ファミコン通信』や『マイコンBASICマガジン』などのレビューでは、「任天堂らしい創造的な実験」「強制スクロールによる緊張感がクセになる」といった肯定的意見が掲載されている。

つまり本作は、万人受けはしないが“遊び慣れたプレイヤーほど魅力が見えてくる”という性質を持つ、いわば中級者向けのタイトルとして受け止められたのだ。

プレイヤーの声 ― 理不尽さの中に光る中毒性

実際にプレイしたユーザーの多くは、初見では困惑しながらも、次第にその中毒性に気づいていく。

「気づけば何度も挑戦してしまう」「ミスしても納得できる」「テンポが早くてハマる」といった感想が当時の投稿欄やファンレターにも多く見られた。

一度ゲームのリズムを体に刻めば、スクロール方向の変化さえも予測可能に感じられるようになり、“理不尽”が“挑戦”へと変化する。この学習曲線の存在こそ、『デビルワールド』が後年再評価される最大の理由のひとつである。

また、2人プレイにおいては「仲間と笑いながらプレイできる」「協力プレイがいつの間にかバトルに変わる」という声が多く、家庭用ゲーム機らしいコミュニケーション性を高く評価する意見も多かった。

結果的に、当時の子供たちにとって『デビルワールド』は“遊び方を学ぶゲーム”として記憶されていったのである。

グラフィック・サウンド面への好意的評価

ファミコン初期のゲームとしては、グラフィックと音楽の評価も高い。特にタマゴンや敵キャラクターの愛らしさは、難易度の高さを中和する要素として機能していた。

「敵が怖くないから子供でも遊べる」「色使いが明るくて楽しい」といった声が多く、宗教的テーマを扱っていながらも全体がポップにまとまっている点は任天堂らしいと評された。

音楽に関しても、「ファミコンのBGMでここまで印象的なのは珍しい」と当時から話題に。チャイコフスキー『くるみ割り人形』のアレンジを用いたメインテーマは、“悪魔の世界なのにどこか陽気”という不思議な雰囲気を醸し出しており、多くのプレイヤーの記憶に残った。

後年、このBGMはレトロゲーム音楽イベントやサウンドトラックでも取り上げられ、「初期任天堂サウンドの象徴的楽曲」として再評価されている。

海外での反応 ― 未発売ゆえの“幻の任天堂作品”

『デビルワールド』は日本では一定の人気を得たが、北米では発売されなかった。理由は宗教的モチーフ(十字架・バイブル・デビル)の扱いで、任天堂の北米支社が当時採用していた「宗教的表現禁止ポリシー」に抵触したためである。

その結果、欧州のみで限定的にリリースされる形となり、欧州圏のプレイヤーにとっては“レアな任天堂作品”として知られることとなった。

この流通事情が、後のファンコミュニティにおいて本作を“幻のファミコンソフト”と呼ばせる要因となった。

海外のゲーム史研究家からは「初期任天堂の宗教的世界観表現を知る貴重な資料」「マリオ以前の宮本茂の試作思想を理解する鍵」として注目され、2000年代以降に発行された任天堂研究書では頻繁に取り上げられている。

つまり、発売制限によって埋もれた作品でありながら、学術的・文化的な文脈では重要な位置を占めるタイトルへと昇華したのだ。

再評価の始まり ― “レトロゲーム黄金期”での復権

1990年代後半から2000年代にかけて、インターネットの普及とともにレトロゲームの再発見が進むと、『デビルワールド』の評価は徐々に上昇した。

特に「ファミリーコンピュータを語る上で外せない異端作」として紹介される機会が増え、ゲーム評論家やファンサイトでは「アイディア先行型の傑作」「任天堂の実験精神を象徴する作品」として取り上げられた。

2004年にはWiiのバーチャルコンソールで配信が開始され、初めて新世代のプレイヤーが本作を体験できるようになった。この再発売がきっかけで若い世代の注目を集め、「これが1984年のゲームとは思えない」という驚きの声も多かった。

また、2010年代以降のゲーム研究の中では、“スクロール制御によるストレスと快感の設計”を最初に確立したタイトルのひとつとして言及されることもある。

つまり『デビルワールド』は、発売当時の評価よりも、後年になって輝きを増した作品なのだ。

メディアでの取り上げ ― “マリオ以前の宮本茂”の研究素材として

ゲーム開発者・宮本茂が手掛けたタイトルとしても、本作は非常に重要な意味を持つ。

『スーパーマリオブラザーズ』の前段階で試された“スクロール”や“空間全体を敵とする設計”といったアイデアが、この『デビルワールド』で既に具現化されていたためである。

ゲーム雑誌『ファミ通』や『CONTINUE』などでは、しばしば「マリオ以前のプロトタイプ」として特集が組まれ、宮本氏自身もインタビューで「アイディアを遊びながら形にしていく途中の作品」と語っている。

そのため、単なるアクションゲームというよりは、“任天堂デザイン哲学の中間報告”のような位置づけで理解されている。

この点から、開発史の観点でも非常に価値の高い作品とされ、研究者・ゲーム保存団体によって分析の対象になっている。

プレイヤー同士の思い出 ― 「友達と遊ぶと笑いが起こるゲーム」

2人同時プレイを体験した人々の間では、「協力と裏切りの楽しさ」が強く印象に残っている。

友人と協力して進めていたはずが、炎の誤射で足止めしてしまい、結局どちらかが壁に潰されて終わる――そんな滑稽な展開が頻発するため、「真剣にやっても笑ってしまうゲーム」と評された。

家庭で複数人が集まり、テレビを囲んで笑いながら遊ぶという体験を支えたタイトルのひとつでもあり、ファミコン時代の“みんなで遊ぶ文化”を象徴しているとも言える。

この点で、『デビルワールド』は“対戦でもなく協力でもない不思議な共遊体験”を作り出した初期の試みとして、任天堂らしい温かみのある設計と評される。

現代プレイヤーからの評価 ― 独特の難易度と完成度への驚き

現代のゲーマーが本作をプレイすると、まず驚くのはそのゲームバランスの巧みさである。

強制スクロール、アイテム依存、短い攻撃射程――どれも制限だらけなのに、なぜか理不尽さを感じない。プレイヤーが“自分のせいで死んだ”と納得できるラインに、絶妙に設計されているからだ。

SNSやレビューサイトでは「システムは古いのに完成度が高い」「ミスしてもすぐ再挑戦したくなる」「BGMとテンポが妙にクセになる」といった意見が多数投稿されている。

特に2020年代に入ってからは、配信者がレトロゲーム実況の一環として『デビルワールド』を紹介する機会も増え、「40年前のゲームとは思えない手触り」「任天堂の恐ろしい完成度」といったコメントが寄せられている。

現代の感覚で見ても、なお通用する“遊びの骨格”が保たれている点が、本作の真価だ。

総評 ― 「遊びの哲学」を感じさせる静かな名作

『デビルワールド』の評価を総合すると、派手な人気作ではないが、任天堂の創造力を象徴する実験的傑作という位置づけに落ち着く。

難解でありながら理屈が通っており、プレイヤーに観察と学習を促す構造。操作の一瞬一瞬に緊張感があり、慣れるほどに深みが増す。

また、見た目の可愛らしさと宗教的テーマのギャップも、他にない個性を与えている。1980年代のファミコン黎明期に、ここまで独自の試みを盛り込んだタイトルはほとんど存在しない。

後の大ヒット作に比べれば知名度は低いが、“遊びの原型”を理解する上で避けて通れない作品であることは間違いない。

静かに、しかし確実に多くのプレイヤーの記憶に残り続ける『デビルワールド』は、今なお任天堂の創造の原点を感じさせる不思議な輝きを放っている。

■ 良かったところ

緊張と快感が共存する“動く迷路”の刺激

『デビルワールド』最大の長所としてまず挙げられるのは、他のどのファミコンゲームにもない「動く迷路」という独創的な構造だ。

ステージ全体が強制的にスクロールする仕組みは、プレイヤーに常に緊張を与えると同時に、突破したときの快感を強烈に印象付ける。

自分の判断が一瞬でも遅れれば即アウトという厳しさの中で、ギリギリの位置取りや炎の発射で敵をすり抜ける瞬間のスリルは、当時のアクションゲームの中でも屈指のものだった。

しかもそのスリルが“理不尽”ではなく“納得できる難しさ”として成立しているのは、マップ構造と敵の挙動のバランス調整が極めて精密に作られているからだ。

プレイヤーは何度も失敗しながら、やがて迷路の流れやスクロールの癖を読み取れるようになり、成長を実感できる。

この“遊びながら上達を体感できるデザイン”は、後年の任天堂タイトルにも共通する根幹の哲学であり、ファミコン初期において既に確立されていた点が特筆される。

アイテムの使い分けによる戦略性とテンポの良さ

ゲームプレイのテンポが絶妙で、アイテムを拾うたびにプレイ感覚が変化することも高評価の理由だ。

十字架を取るとドットを食べられるようになり、炎を吐いて敵を倒せるようになる――この「攻撃と得点が連動する」仕掛けが快感を生み出している。

さらに、バイブルを拾ってデビルホールに運ぶという第2ステージでは、同じアイテムシステムが“戦いから運搬”へと役割を変え、緊張感が持続する。

攻撃に使える時間が限られているため、常に「次にどの十字架を取りに行くか」「どのルートで戻るか」を考えさせられる。

この戦略的なテンポの変化こそ、当時のプレイヤーを飽きさせなかった最大の理由だ。

単純なドットイートゲームでは終わらず、“考えて動くアクション”へと進化している点に、任天堂開発陣のセンスが光る。

2人プレイが生み出すドラマと笑い

『デビルワールド』の2人同時プレイは、協力と妨害が入り混じる“混沌のゲーム体験”として多くのユーザーに記憶されている。

狭い迷路の中を2人で駆け回ると、炎が誤って相手に当たったり、相手の進路を塞いでしまったりと、偶発的なトラブルが次々と起こる。

本気で協力していたはずが、気づけば笑いが止まらなくなる――そんな“偶然の面白さ”がこのゲームの魅力の一つだ。

2人で遊ぶことで生まれる感情の揺れ――助け合い、怒り、そして笑い。

この人間的なドラマの起こりやすさは、後の『アイスクライマー』や『バルーンファイト』にも引き継がれ、任天堂らしい“共遊の哲学”の礎を築いた。

友人や家族と一緒にプレイすることで、ただのゲームを越えたコミュニケーションの場となる――これこそが本作の隠れた良点と言える。

サウンドの完成度と演出の独創性

サウンド面の評価も非常に高い。

ファミコンの2A03音源を最大限に活かし、メインBGMにはクラシック音楽をモチーフとしたメロディラインを採用。チャイコフスキー『くるみ割り人形』の「行進曲」を引用しながら、電子音らしい軽快なリズムを融合させている。

結果として、恐ろしい世界を舞台にしていながらも、どこか滑稽で楽しい雰囲気を漂わせるサウンドになっている。

また、効果音も個性的で、タマゴンが孵化する「コロッコロリ」という音や、敵を炎で倒した際の“パシッ”という軽快な音は、聴くだけで記憶に残る。

これらの音設計は、後年の『スーパーマリオブラザーズ』や『ゼルダの伝説』のサウンドに通じる「行動に対して気持ちよく反応する効果音」の先駆けであり、ファミコン初期の技術的限界を超えた完成度と評価されている。

聴覚面からプレイヤー体験を支える――この設計思想の緻密さが、当時の任天堂らしさを象徴していた。

難易度設計の妙 ― 不条理の中にある公平さ

『デビルワールド』は、強制スクロールやランダムな方向転換など、一見理不尽な要素が多いが、プレイヤーが「納得できる失敗」を体験できるよう巧みに調整されている。

たとえば、スクロール方向が切り替わる前には必ず一瞬の停止時間があり、その短い間にプレイヤーが態勢を整えられるようになっている。

また、敵キャラの動きにも明確な法則があり、見た目のランダム性とは裏腹に“観察すれば必ず避けられる”よう設計されている。

この「努力すれば上達できる」難易度カーブが、ファミコン黎明期のゲームとしては驚くほど洗練されており、多くのプレイヤーが「最初は難しかったけど、慣れると楽しい」と感じた。

理不尽と挑戦の絶妙なバランス――これこそが任天堂が最も得意とする“ゲームの気持ち良さ”の核心であり、本作はその初期形態を体現している。

ビジュアルの魅力 ― 悪魔の世界をポップに描くデザイン力

宗教的なテーマを題材にしているにも関わらず、全体がコミカルで可愛らしい雰囲気に包まれているのは、任天堂のデザイン力の賜物である。

背景には暗い色を基調としつつも、キャラクターには明るい配色が施され、プレイヤーが視覚的に迷わない工夫が随所に見られる。

タマゴンの丸いフォルムや表情のアニメーションも非常に丁寧に作られており、ただのドット絵ではなく“キャラクターとしての命”を感じさせる。

敵のメダマンやボンボンも愛嬌があり、敵キャラでありながらどこか憎めない。

特に、ボーナスステージのカラフルなデザインは、シンプルながらプレイヤーの目を楽しませる工夫に満ちている。

“恐ろしい世界を明るく描く”という矛盾を成立させた美術センスは、後の任天堂作品全般に通じる独自のアートスタイルの源流といえる。

プレイテンポの良さとリプレイ性の高さ

1ステージが短く、ミスしてもすぐに再挑戦できるテンポの良さも高く評価された。

プレイヤーは死を恐れずに何度も挑戦できるため、自然と「もう一回!」という気持ちが湧く。

ロード時間もほとんどなく、リスタートの速さは現代のアクションゲームにも通じる快適さがある。

そのため、たとえ短時間のプレイでも満足感が高く、「気づけば1時間遊んでいた」と語るプレイヤーも多い。

この“繰り返し遊びたくなる設計”は、任天堂が最も大切にしてきた“リプレイ性”の源泉であり、『デビルワールド』はそれを早期に実現していた数少ない作品である。

作品全体から感じる任天堂の挑戦精神

『デビルワールド』には、当時の任天堂が「新しい遊び」を生み出そうとする熱意が随所に感じられる。

市場のトレンドに迎合せず、自社独自のアイデアで勝負する――その姿勢が、後の世界的成功へと繋がっていく。

スクロールの概念、二人協力プレイ、宗教的モチーフのゲーム的再構成など、どれもリスクのある挑戦だったが、それらを見事に成立させている点が実に任天堂的だ。

この実験的な作品が存在したからこそ、『マリオブラザーズ』『ゼルダの伝説』『メトロイド』といった革新的タイトルが生まれたと言っても過言ではない。

“失敗を恐れない挑戦”――それこそが『デビルワールド』最大の魅力であり、現在に至るまで任天堂の根幹を支える精神として息づいている。

まとめ ― 時代を越えて光る小さな名作

総じて、『デビルワールド』は派手な演出や複雑なシステムは持たないが、プレイヤー体験の質が極めて高い。

緻密な操作感、巧妙な難易度、そしてプレイのたびに異なる展開を生むスクロール構造――これらが組み合わさり、他に代えがたいゲーム性を確立している。

可愛らしい見た目の裏に潜むシビアな緊張感、協力プレイが生む笑いと混乱、そして常に挑戦を促す設計。

これらすべてが40年経った今でも通用する完成度を支えており、「ファミコン黎明期における任天堂の最高の実験作」として多くのファンに語り継がれている。

『デビルワールド』はまさに、“小さな体で大きな影響を残した名作”と呼ぶにふさわしい。

■ 悪かったところ

常時スクロールによる“理不尽死”の多さ

『デビルワールド』最大の不満点として多くのプレイヤーが挙げるのは、常時スクロールによる「避けようのないミス」が頻発する点だ。

プレイヤーの意思とは関係なく画面全体が上下左右に動き続けるため、次のスクロール方向が変化した瞬間に壁際にいると、逃げる間もなく押し潰されてしまう。

とくにデビルの指示変更が予告なしに行われるため、注意していても反応が間に合わないケースが多い。

この“反射神経より運に左右される死”は、初見プレイヤーに強いストレスを与え、「難しすぎる」「どうすれば防げるのか分からない」という不満に繋がった。

後年のアクションゲームでは、画面スクロールに“警告表示”や“予兆アニメーション”が導入されるようになるが、本作ではそのような緩衝措置がなく、完全にリアルタイムで変化するため、理不尽さを感じやすい構造になっていた。

任天堂らしい緊張感の演出である一方、難易度のバランス面ではやや過剰だったといえる。

フィールド構造が運要素に左右されすぎる

ステージの形状やアイテム配置が固定であるにもかかわらず、スクロール方向が完全ランダムであるため、攻略の安定性に欠ける。

特に第1ステージの「ボワボワ回収」では、残り数個のボワボワが画面端に押し出されてしまい、スクロール方向次第では何分経っても取れない状況が発生する。

これにより、「敵をすべて避けてもクリアできない」「運が悪いと詰む」という不満が出た。

スコアアタックやタイムアタックを楽しみたいプレイヤーにとって、運による詰み要素はモチベーションを削ぐ原因となり、当時のレビュー誌でも「ランダム性が強すぎる」「再現性の低さが難点」と評されている。

理論上はどんな配置でもクリア可能だが、実際には“引き”の良し悪しが成否を左右するため、プレイヤーの実力が正しく反映されにくい点が惜しい部分であった。

操作レスポンスの独特さ ― 慣れるまでの敷居が高い

操作性そのものに関しても、初見では戸惑うプレイヤーが多い。

タマゴンは壁にぶつかるまで直進を続ける仕様のため、思った通りに止まれず、狭い通路での細かい動きが難しい。

「1マス分だけ動きたいのに止まれない」「敵を避けたつもりが壁に押されてミス」という状況が頻発し、特に初心者にとってはストレスが溜まりやすかった。

また、十字架やバイブルの取得判定もシビアで、タイミングを少しでも誤るとスルーしてしまうことがある。

慣れれば滑るような独特の操作感が癖になるのだが、その感覚を掴むまでに一定のプレイ時間を要する点は、ファミコン入門者にはやや不親切であった。

この“慣れが前提の操作感”は、後の任天堂タイトル『アイスクライマー』にも共通する特徴であり、当時のプレイヤー層を考えると難易度のハードルが高かったと言える。

敵キャラの復活サイクルが速すぎる

ゲーム中に登場する敵キャラ、特に「ボンボン」「メダマン」は、倒しても短時間で復活してしまう。

中盤以降は敵の復活速度がプレイヤーの移動速度を上回る場面もあり、画面内に常に4体以上の敵が存在する過密状態になる。

この状態では、敵を倒すという行為自体がリスクになり、「攻撃が意味をなさない」と感じることもある。

本来であれば戦略的に敵を処理して安全地帯を作るのが理想だが、敵が即座に蘇るためその効果が一時的で、達成感が薄くなってしまう。

プレイヤーの一部からは「倒しても意味がない」「逃げ回るしかない」という声が上がり、攻撃手段が実質的に防御の延長に留まってしまっていた。

ゲームのテンポを維持するための仕掛けではあるが、復活間隔にもう少し余裕があれば、戦術的な遊びがより深まっただろう。

2人プレイ時の混乱とストレス

2人同時プレイが売りの一つであるが、実際にプレイしてみると協力よりも混乱の方が目立つ。

お互いの炎が干渉する仕様のため、意図せず相手の動きを止めてしまい、足並みが揃わない。

また、狭い通路内で進路が被るとどちらも動けなくなり、その間にスクロールに押しつぶされることもある。

「笑えるけど難しすぎる」「2人でやると余計に進まない」といった感想が当時のファミコン誌にも掲載されており、コミカルな面白さの裏に遊びにくさも抱えていた。

本作の2人プレイは、協力よりも“混沌を楽しむ”側面が強く、ストイックにクリアを目指すプレイヤーにとっては足枷となることもあった。

これらの仕様は後年『アイスクライマー』で改良され、協力と干渉のバランスが改善されている点を考えると、『デビルワールド』はその前段階の試作的作品だったと言える。

テンポを阻害する要素 ― 無意味に感じる待ち時間

ステージ間の移行演出や、バイブルをすべて挿し込んだ後の「デビル逃走シーン」など、演出面でのテンポの悪さも一部で指摘された。

当時のファミコンゲームは1プレイあたりの集中時間が短いため、こうした演出が繰り返し表示されるとプレイヤーはテンポの乱れを感じる。

特に高ラウンドまで進んだ場合、同じパターンの演出を何十回も見ることになり、ゲームプレイそのもののリズムが崩れやすい。

もちろん開発当時の技術的制約を考えれば、画面転換の滑らかさを演出する意図があったのだが、現代の視点から見るとやや冗長である。

このテンポの停滞は、スコアアタック勢にとっても問題で、「1ラウンドの時間が読みにくい」「スピードラン向きではない」という評価にもつながった。

難易度曲線の急激な上昇

初期ラウンドから中盤にかけては比較的遊びやすいが、ラウンド7以降になると急激に難易度が跳ね上がる。

スクロール速度が速くなり、敵の数も増加、さらにアイテムの持続時間が短縮されるため、序盤で学んだ戦法が通用しなくなる。

また、残機が尽きた後にコンティニュー機能が存在しないため、ミスすれば最初からやり直しになる。

長時間かけて覚えたパターンが一瞬のミスで台無しになる仕様は、やり込み派には挑戦的だが、ライトユーザーには厳しかった。

「せめてラウンドセレクトがあれば」「練習モードがほしい」という声も当時多く、リプレイ性の高さとは裏腹に、上級面の到達ハードルは非常に高かった。

ゲームオーバーのたびに最初からやり直す流れが、遊び続けるモチベーションを削いでしまうという意見も見られた。

宗教モチーフによる誤解と海外展開の制限

本作が持つ「十字架」「聖書」「悪魔」といった要素は、世界観的には魅力的だが、当時の任天堂のグローバル戦略においてはリスクとなった。

北米市場での発売が見送られたのはこの宗教的表現が理由であり、結果として本作は「日本国内でしか知られない作品」となってしまった。

一部のプレイヤーからも、「子どもが遊ぶには宗教的すぎる」「テーマが分かりにくい」との声があった。

また、十字架や聖書が“攻撃アイテム”として使われる構造に違和感を持つ層もおり、題材の解釈が人によって分かれる点は、任天堂にしては珍しく議論を呼んだ。

このため、本作の存在は長年にわたり“知る人ぞ知るタイトル”の域を出ず、結果的にシリーズ化されることもなかった。

ステージ構成の単調さと報酬の少なさ

3ステージ1ループという構成はテンポが良い反面、同じパターンの繰り返しに感じるという声も多い。

迷路の形や色は変化するが、根本的な遊びのルールが固定されているため、長時間プレイすると飽きが来やすい。

また、ボス戦や特別なイベントが存在しないため、「頑張ってもご褒美がない」という印象を持つプレイヤーも少なくなかった。

1UPやボーナス点の取得はあるものの、ゲーム全体の進行に変化が乏しく、“クリアする目的”を見失いやすいのも弱点の一つである。

ファミコン後期の多彩な構成に慣れた現代プレイヤーから見れば、やや単調に映るかもしれない。

総評 ― 優れた実験作でありながら万人向けではなかった

『デビルワールド』は、ゲームデザインとしての完成度は高いが、プレイヤーに求める理解度が高すぎる。

システムの革新性が難易度の高さに直結しており、結果的に“通好みの作品”となってしまった。

自由度が低いことに不満を覚える人も多く、「ゲームに翻弄される感覚が苦手」という意見も少なくなかった。

しかし、これらの欠点を裏返せば、挑戦的で、他にないプレイ体験を提供していた証拠でもある。

万人向けではなかったが、後の任天堂が“難しさの中に楽しさを見出す”設計を確立するための重要な礎を築いた点で、本作の意義は大きい。

『デビルワールド』の不満点は、同時に“進化の原動力”でもあったのだ。

■ 好きなキャラクター

タマゴン ― 任天堂初期の“もうひとりのマスコット”

『デビルワールド』の主人公タマゴンは、プレイヤーの操作キャラクターでありながら、どこか憎めない愛嬌を持っている。

丸みを帯びたフォルムに小さな翼、クリクリした目と笑顔のドット絵――そのデザインは、のちの任天堂キャラクターに通じる「親しみやすさ」を先取りしていた。

タマゴンは恐ろしい“デビルワールド”に迷い込んだ小さな竜でありながら、勇敢に十字架を手に悪魔と戦う。その姿には、可愛らしさと健気さが共存している。

プレイヤーが操作する際に感じる「小さな存在が大きな世界に抗う感覚」こそが、タマゴンの最大の魅力だ。

一歩間違えれば壁に押し潰されるという緊張感の中で、彼の小さな体が動き回る姿は、まるで“生き抜く意志”の象徴のように映る。

また、タマゴンは任天堂作品としては珍しく、明確な“宗教的勇者”として描かれている点も特徴的だ。

十字架と聖書を使って悪魔の支配を封じるという行為は、当時の子供たちにとっても分かりやすい「善悪の構図」を与え、ゲーム世界に目的意識を生み出した。

それでいて、彼の表情や動きはシリアスすぎず、むしろポップで明るい。

この絶妙なバランス感覚が、後のマリオやカービィなど、任天堂キャラの“明るいヒーロー像”へとつながっていく。

まさにタマゴンは、マリオ以前の“任天堂キャラクター哲学”の原型を体現した存在である。

デビル ― 可愛くも恐ろしい“支配者の象徴”

ゲームタイトルにも冠された“デビル”は、本作の象徴的存在であり、プレイヤーにとって最大の脅威だ。

上空からプレイヤーを見下ろし、指先でスクロール方向を操る――まさに“世界を支配する存在”そのものだ。

しかしそのビジュアルは、いわゆる悪魔の恐怖を前面に出すものではなく、どこかユーモラスで丸みを帯びている。

大きな頭と角、コミカルな笑みを浮かべながらも、不意に指を動かしてプレイヤーを追い詰める様子は、恐ろしいのに愛嬌がある。

このデザインの妙は、子供でも怖がらずに楽しめるよう配慮されたものであり、“ホラーとユーモアの境界”を狙った絶妙なバランスといえる。

また、デビルはゲーム的にも非常に重要な役割を担っている。

彼が指を差す方向にフィールドが動くため、実質的にゲーム全体のテンポを司っている存在だ。

プレイヤーにとっては敵でありながら、同時に“世界のリズムを作る演奏者”でもある。

まるで指揮者のように迷路を動かし、プレイヤーを翻弄し続ける――その振る舞いは、“デビル”というよりも“創造主”に近い。

こうした構造的メタファーが仕込まれている点も、『デビルワールド』が単なるアクションゲームに留まらない理由である。

ファンの間では「可愛いのに恐ろしい」「ラスボスというより司会者みたい」といったユニークな評が多く、デビルは悪役でありながら人気の高いキャラクターとなっている。

その存在感の強さは、まさに“タイトルキャラ”にふさわしい。

メダマン ― シンプルな見た目ながら強敵として記憶される存在

『デビルワールド』に登場する敵キャラクターの中で、最も印象的なのがこの「メダマン」である。

名前の通り、巨大な目玉のような体を持ち、一定のリズムでプレイヤーを追いかけてくる。

その挙動は単純だが、スクロールによる移動制限と組み合わさることで極めて厄介な敵となる。

メダマンは壁にぶつかると方向を変える習性があり、画面全体が動く本作では“逃げたはずの敵がいつの間にか背後に回り込む”という状況を頻繁に作り出す。

この予測不能な動きが、プレイヤーの恐怖感と緊張感を生み出す大きな要因となっている。

しかし、ファンからは「メダマンの可愛い目つきが好き」「敵なのにどこか憎めない」との声も多い。

目玉というシンプルな形状ながら、ドットの細かい動きで感情を持っているように見える点がユニークで、キャラクター性の完成度は非常に高い。

任天堂のデザイナー陣が“敵に人格を与える”という考えを早くから実践していた証でもあり、後の『マリオ』シリーズのクリボーやノコノコの原型とも言える存在だ。

ゲーム的にも、メダマンは単なる障害物ではなく“動く環境”の一部として機能しており、デビルのスクロール操作と合わせて“二重の脅威”を演出している。

単純な構造でありながら、存在感の強い敵――これもまた、任天堂デザインの特徴である。

ボンボン ― 俊敏な動きで緊張感を作る小悪魔的キャラ

もう一つの代表的な敵キャラが「ボンボン」である。

彼らはメダマンよりも小さく素早い動きを見せ、タマゴンを積極的に追いかけてくる。

炎攻撃の射程をすり抜けるようにして迫るため、慣れないうちは最も厄介な存在となる。

しかし、彼らの動きはどこかコミカルで、追いかけられているのに笑えてしまう――そんな“不思議な可愛さ”が魅力でもある。

また、ボンボンは群れで行動することが多く、画面内で複数体が同時に動くことでプレイヤーに圧迫感を与える。

この“数の暴力”によって、デビルワールドの世界がより生きているように感じられるのだ。

グラフィック的には単純なアニメーションで構成されているが、そのスピードと間の取り方が絶妙で、キャラクターアニメーションの完成度は当時の水準を超えていた。

ボンボンはまさに「任天堂流のミニマルデザインによる表現力」を象徴するキャラであり、単なる敵以上の存在感を放っている。

子デビル ― 世界観を彩るユーモラスな脇役たち

ゲーム中で頻繁に出現する「子デビル」は、デビルの部下でありながら、どこか間抜けで可愛い存在として描かれている。

彼らは直接的にプレイヤーを攻撃することは少ないが、フィールド内を飛び回り、行動を制限する厄介者だ。

炎を当てると方向転換するという特性があり、それを利用して進路をコントロールすることもできる。

この“敵を利用する戦略”が本作の醍醐味のひとつであり、単なる障害物ではなく“動くパズルのピース”として機能している点が面白い。

また、子デビルのデザインは極めてシンプルながら、細かい動きで性格が伝わるよう工夫されている。

羽ばたくリズムや、プレイヤーの炎に驚いて方向転換する様子など、わずかなドットで“感情表現”がなされており、アニメーションとしての完成度は高い。

その愛嬌ある動きから、「憎めない雑魚キャラ」として人気を博し、後年のレトロゲームイベントでも「可愛い悪魔代表」として紹介されることがある。

バイブルと十字架 ― “無機物のキャラ化”という秀逸な発想

『デビルワールド』において重要な役割を持つアイテム、バイブルと十字架も、実質的に“キャラクター”としての存在感を持っている。

十字架は取るとタマゴンの口から炎を吐けるようになり、一定時間だけ攻撃能力を与える“力の象徴”である。

一方、バイブルはステージのゴール条件に関わる“世界を封印する鍵”として機能する。

どちらも宗教的シンボルをポップなデザインで再構築しており、ドット絵ながら温かみを感じさせる。

興味深いのは、それぞれがプレイヤーの感情と強く結びつく点だ。

十字架を取った瞬間の安心感、バイブルを抱えた時の緊張感――アイテムでありながら、まるで仲間のように感じられる。

この“道具を人格化する演出”は、後の『ゼルダの伝説』におけるマスターソードや、『スプラトゥーン』のインクシステムなど、任天堂のゲーム哲学にも受け継がれていく。

本作ではそれがすでに萌芽しており、プレイヤーは無意識のうちに“アイテムに感情を投影する体験”をしているのだ。

まとめ ― 個性が少ないようで奥深いキャラクター群

『デビルワールド』の登場キャラクターは数こそ多くないが、それぞれが明確な役割と存在感を持っている。

タマゴンの愛嬌、デビルの威圧感、メダマンやボンボンの動的な魅力、子デビルのユーモラスさ――どれもシンプルなドットで表現されながら、確かな“命”を感じさせる。

この「少ない情報量で最大の印象を残す」手法は、任天堂キャラクターデザインの根幹であり、今なお多くのデザイナーに影響を与えている。

ファミコン初期の作品でありながら、これほどキャラクターの個性が立っているタイトルは稀であり、『デビルワールド』が“知る人ぞ知る名作”として語り継がれる理由の一つでもある。

プレイヤーそれぞれが“推しキャラ”を見つけられる――それもまた、この作品の静かな魅力である。

■ 中古市場での現状

レトロファミコン市場での“知る人ぞ知る人気”

1984年10月5日に任天堂から発売された『デビルワールド』は、ファミコン初期のタイトルの中でも比較的流通量が少ない部類に入る。

マリオやゼルダのような看板シリーズではないため、出荷本数は限定的であり、現在の中古市場では“地味だが根強い人気”を持つ希少タイトルとして扱われている。

特に、状態の良い箱付き・説明書付きのセットは年々減少しており、コレクター需要の高まりとともに価格が上昇傾向にある。

また、宗教的モチーフを題材にした珍しい任天堂作品であることから、海外のレトロゲーマーやコレクターの間でも静かな注目を集めている。

一方で、ゲーム単体(カセットのみ)であれば入手自体は難しくなく、相場は比較的安定している。

つまり、「プレイ目的なら安価、保存目的なら高価」という二極化が進んでいるタイトルであり、コレクション市場において独特の立ち位置を確立している。

ヤフオク!での取引動向 ― 状態が価格を大きく左右

ヤフオク!では『デビルワールド』の取引は継続的に行われており、出品数は常時10~20件前後で推移している。

平均的な落札価格は、カセット単品で2,000円~3,500円前後、箱・説明書付きの完品で5,000円~8,000円ほど。

特に外箱の角が潰れていない美品は希少であり、状態によっては1万円を超えるケースも確認されている。

出品傾向としては、

「動作確認済み」「端子清掃済み」と記載されているものは入札率が高く、相場よりやや高値で落札される傾向

「箱あり・説明書欠品」の場合は4,000円前後が主流

「箱・説明書ともに欠品」のソフト単体では2,000円台前半で落札されることが多い

といった傾向が見られる。

また、ファミコン初期の“銀箱シリーズ”をまとめて出品するコレクターも多く、『ドンキーコング』『ポパイ』『アイスクライマー』などとセット販売されるケースでは、1本あたりの単価がやや下がる傾向がある。

希少な“初版ラベル”(裏面に黒シール表記がないタイプ)を識別して購入するファンもおり、そうしたマニア間では微細な仕様差が価値を左右する要素にもなっている。

メルカリでの相場 ― コンディションの差が明確

メルカリでは出品数が比較的安定しており、常時10~15件前後が出品中。

価格帯は状態に応じて1,800円~6,000円前後まで幅がある。

出品文には「即購入OK」「動作確認済」「端子メンテ済」などの記載が多く、動作保証付きのものが人気を集めている。

特に、箱付き・説明書付きの出品は出るたびにすぐ売り切れる傾向にあり、完品は4,500円~6,000円で取引されることが多い。

一方、カセットのみの場合は2,000円前後が相場であり、多少の黄ばみやラベルの擦れがあっても購入者が付く。

「送料無料」「即日発送」などの条件を付けた出品が多く、ライトユーザーが気軽に手を出しやすいプラットフォームとして機能している。

また、ファミコン互換機(AV出力対応機)を併せて販売するセット出品も人気で、レトロゲーム初心者が“動かせる状態で遊びたい”というニーズに対応している。

メルカリのユーザー層では、コレクターよりも“懐かしさで遊びたい派”が多く、そのため価格はヤフオクよりもやや低めに安定している。

Amazonマーケットプレイス ― 安定した高価格帯

Amazonでは、中古ファミコンソフト全体がやや高値傾向にあり、『デビルワールド』も例外ではない。

カセット単品で3,000円~4,800円、完品では7,000円~9,000円と、他の販売サイトに比べて1~2割ほど高めに設定されている。

Amazon倉庫(FBA)経由の出品は信頼性が高く、動作保証付きで出品されるため、プレミア価格でも購入されやすい。

また、海外発送に対応している出品者も多く、海外ファンによる購入が一定数ある。

特に欧州圏では『デビルワールド』が任天堂の“幻のタイトル”として認知されており、イギリスやオランダなどからの注文も報告されている。

この国際的需要が、Amazonでの価格維持を支える一因となっている。

新品・未開封品の出品はほとんど見られないが、「未使用に近い」評価の完品は10,000円以上で取引されるケースもあり、コレクターズアイテムとしての価値は高い。

楽天市場 ― 専門ショップの在庫が中心

楽天市場では、レトロゲーム専門店やリサイクルショップが中心となって販売しており、個人出品よりも業者在庫が多い。

そのため価格帯は比較的高く、カセット単体で3,500円前後、完品で7,000~9,000円前後が主流である。

販売ページでは状態ランク(A~C)や動作確認情報が明記されており、信頼性の高い取引が可能。

特に「ファミコンソフトの箱・説明書付き在庫」がまとめて陳列されているショップでは、『デビルワールド』は常に中位~上位の人気を維持している。

また、楽天ポイント還元を利用して購入する層も多く、「高いけど安心」という理由で選ばれるケースが目立つ。

中古ながらギフト用ラッピングを対応している店舗もあり、コレクターだけでなく“レトロゲームファンへのプレゼント”としての需要も少なくない。

駿河屋 ― 安定した中古価格と在庫変動

中古ゲームの大手として知られる駿河屋では、『デビルワールド』は定番在庫のひとつに数えられている。

販売価格はカセットのみで約2,500~3,200円前後、箱・説明書付きで5,500~6,800円前後が相場。

人気の波に左右されにくく、安定した供給が続いている点が特徴だ。

駿河屋では在庫状況によって価格が微妙に変動する仕組みになっており、在庫が減ると自動的に価格が上昇する傾向にある。

そのため、特定の時期――特に年末年始やゴールデンウィーク前後には、価格が10~20%ほど上昇することもある。

「買取価格」も他店より高めに設定されており、完品なら3,000円前後での買取が確認されている。

こうした安定性から、コレクターの間では“最も信頼できる購入先”として知られている。

コレクター市場での評価 ― 任天堂初期作としての価値

『デビルワールド』は、価格だけでなく“文化的価値”という面でも再評価されている。

宮本茂が関わった初期のファミコンタイトルであり、後の『スーパーマリオブラザーズ』に通じるアイデア(ステージ構造、操作感、キャラ造形など)が多く含まれているため、研究対象としての需要も高い。

そのため、ゲーム史・デザイン史の文脈で収集するコレクターも多く、単なる遊戯ソフトを超えた“資料的価値”を持つ作品と見なされている。

また、宗教的モチーフを扱った任天堂作品が極めて少ないことから、“唯一無二の作品”としてコレクションの目玉に据えるファンも少なくない。

今後も生産再開やリメイクの可能性が低いため、長期的には希少価値がさらに高まると予測される。

総評 ― 価格よりも“語れる一本”としての存在感

総じて『デビルワールド』は、プレミアソフトとまではいかないが、“語れるタイトル”として愛され続けている。

価格面では他の任天堂初期作と比べて中堅~やや高めだが、その知名度や話題性、歴史的背景を考慮すれば、コレクションに加える価値は十分にある。

ファミコンブームを象徴する作品群の中で、“異色の存在”として光り続ける――それがこのゲームの現在の立ち位置だ。

中古市場で見かけた際は、状態や付属品の有無に注意しながら、ぜひ手に取ってみてほしい。

単なるレトロソフトではなく、任天堂が模索していた“遊びの原点”が詰まった一本として、今なお語り継がれるべき作品である。