【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

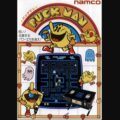

【発売】:ナムコ

【開発】:ナムコ

【発売日】:1981年2月

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

1981年に登場した“進化形ラリーゲーム”の誕生

1981年2月、ナムコがアーケード業界に送り出した『ニューラリーX(New Rally-X)』は、前作『ラリーX』の改良版として登場したタイトルである。開発当時、ナムコは『ギャラクシアン』の成功でアーケード界のトップを走っており、次なるヒット作を模索していた。前作『ラリーX』は、プレイヤーが自車を操作して迷路状のフィールドを走り、フラッグを集めながら敵車をかわすという斬新なアイデアを持っていたが、初心者にはあまりに難易度が高く、アーケード現場では稼働直後にプレイ人口が急減したという経緯があった。 ナムコはその反省を踏まえ、誰もが気軽に楽しめる形へとチューニングしたのが本作『ニューラリーX』である。「newでなければnowでない!」というキャッチコピーに象徴されるように、単なるマイナーチェンジではなく、遊びやすさ・視覚的な鮮やかさ・音楽的な魅力をすべて高めた“新しいラリー体験”を提案した作品だった。

ゲームの基本構造とプレイ内容

本作の基本ルールは前作を継承しており、プレイヤーはマイカーを操作して、敵の“レッドカー”に追われながら、マップ上に点在する10本のフラッグを集めていく。フラッグをすべて取得すればラウンドクリアとなり、次のコースへ進める。プレイヤーには燃料ゲージがあり、燃料が切れる前に全フラッグを取らねばならない。この「燃料=制限時間」の概念がゲーム全体に緊張感を与えている。燃料が減るにつれて自車の速度も低下し、敵車との距離を保つのが難しくなるため、効率的なルート選びが攻略の鍵となる。

一方で、プレイヤー車には“スモーク(煙幕)”という防御手段も与えられている。追ってくるレッドカーに煙幕を浴びせることで、一時的に動きを止めることができる。この煙幕をどのタイミングで使うかが、単なる反射神経ゲームではなく戦略性を生み出していた。

改良点と設計思想の変化

『ニューラリーX』が高く評価された最大の理由は、難易度バランスの徹底的な再設計にある。前作では開始直後から3台の敵車が襲いかかり、岩や障害物も多く、初心者にとっては理不尽な印象を与えていた。今作ではスタート時の敵車は1台のみで、ステージを重ねるごとに段階的に増えていく仕様に変更された。岩の配置も減らされ、最初のラウンドでは一切登場しないなど、導入部のハードルを下げてプレイヤーを優しく迎え入れる設計がなされている。

また、コース構造も見直され、袋小路や行き止まりが減少。代わりに抜け道や回避ルートが増やされ、全体として走り抜けやすくなった。プレイヤーが追い詰められても「あと少しで逃げ切れる」という余地が生まれたことで、爽快感が格段に向上している。この“遊ばせ方”のリファインは、当時のアーケードゲームとしては画期的だった。

新要素「ラッキーフラッグ」と“遊びのリズム”

『ニューラリーX』で新たに導入された「ラッキーフラッグ」は、ゲーム全体のテンポを変える要素であった。旗の左に“L”のマークが入った特別なフラッグを取得すると、ゲームの進行が一時停止し、その時点の燃料残量に応じたボーナス点が加算される。この瞬間、プレイヤーは一息つきながら次の行動を考えることができ、単調になりがちなラウンド進行にリズムが生まれた。 また、レーダー上ではスペシャルフラッグ(黄色い旗)が点滅表示されるようになり、重要アイテムを見分けやすくなった。この“情報の見やすさ”の改善は、アーケード時代におけるインターフェイスデザインの一つの進化でもある。

燃費の改善も顕著であり、前作に比べて燃料消費率が抑えられ、長く走行できるようになった。これにより、プレイヤーは焦らず探索や戦略的なルート選択を楽しめるようになり、より多くの層がゲームに親しめるようになった。

グラフィックと音楽の刷新

『ニューラリーX』では、画面の色彩設計が大幅に変更された。前作の落ち着いた緑や茶色のトーンから一転して、マゼンタやシアンといった鮮やかな配色が採用され、視覚的に「新しさ」を強調している。コースの外周や障害物のコントラストも強化され、視認性と華やかさを両立させた。当時のアーケード筐体はブラウン管の色再現に限界があったが、ナムコはその制約の中で“目立つゲーム”を作ることに成功している。

また、音楽面では前作のやや無機質なBGMを廃し、明るくリズミカルなメロディが導入された。「ニューラリーXのテーマ」はテンポの良い旋律で、当時のゲームセンターに軽快な雰囲気をもたらした。特にステージクリア時のサウンドエフェクトにはディレイ(エコー)効果が使われ、電子音ながらも“音楽”としての完成度が高いと話題になった。後にこのBGMは日本初のゲーム音楽アルバム『ビデオ・ゲーム・ミュージック』(1984年、アルファレコード)にも収録され、ゲーム音楽史の重要な一歩を刻むことになる。

システム的革新:ダブルエクステンド

ナムコは本作で、得点による残機ボーナス「エクステンドシステム」にも新風を吹き込んだ。従来の『ラリーX』では2万点到達時に1機だけ追加される仕様だったが、『ニューラリーX』ではさらに10万点で2回目のエクステンドが設定された。これにより、上級者は長時間プレイを続けるモチベーションを得ることができ、ハイスコア競争が一層白熱した。この“ダブルエクステンド”方式は、後のアーケードゲーム設計にも多大な影響を与えたといわれている。

大会と社会的インパクト

1981年4月、ナムコは『ニューラリーXグランプリ』という大規模なゲーム大会を開催した。全国各地から約1700名のプレイヤーが参加し、腕前を競い合ったという。このイベントは単なる販促ではなく、ナムコが「プレイヤーと共に楽しむ文化」を打ち出した象徴的な出来事であり、後の『ギャラガ』や『パックランド』など、ナムコタイトルの人気定着へとつながる布石となった。 この大会以降、ナムコはプレイヤーとの双方向的な関係づくりに積極的になり、ゲームを“体験型エンターテインメント”として広める戦略を推進するようになる。『ニューラリーX』は単に前作の改良版ではなく、アーケード産業の方向性そのものを変える転換点でもあった。

文化的評価と後年への影響

『ニューラリーX』は、当時のプレイヤーだけでなく後世のゲーム開発者にも大きな影響を与えた。迷路構造の中で敵AIがプレイヤーを追跡するという仕組みは、のちの『パックマン』シリーズや『バトルシティ』など、多くのナムコ作品のAI設計に活かされている。また、ミニマップ(レーダー)による情報把握の概念は、家庭用ゲーム機でのRPGやレースゲームにも広く応用されていく。

さらに、後年においても『ナムコミュージアム』シリーズや各種移植版で高い評価を得ており、そのシンプルながら奥深いプレイ感覚は時代を超えて通用するデザインといえる。ナムコが掲げた「楽しさを感じる難易度調整」「音と色による新鮮な演出」は、今日のゲームデザインにおける“ユーザーフレンドリー”の原点とも言われている。

■■■■ ゲームの魅力とは?

誰もが楽しめる「バランスの妙」

『ニューラリーX』最大の魅力は、初心者から熟練者まで幅広いプレイヤーが“自分のペースで楽しめる”絶妙なバランス設計にある。前作『ラリーX』は、その高難度ゆえに「一瞬でゲームオーバー」という印象が強かったが、本作では序盤の敵車数を減らし、岩の配置を緩和することで、プレイヤーに“覚える楽しさ”を体験させる設計に変わった。最初の数ステージでルールを自然に学べるため、誰でも気軽に遊び始められる。

しかし、単に易しくしただけでは終わらない。ステージが進むにつれて敵車の数やスピードが少しずつ上がり、プレイヤーはルートの最適化、煙幕のタイミング、燃料配分といった複数の要素を同時に考える必要が出てくる。つまり、「誰でも遊べるが、極めるのは難しい」という理想的な難易度曲線が成立しているのだ。このバランス感覚こそ、ナムコ作品が長く愛される理由の一つであり、『ニューラリーX』はその代表的存在といえる。

“地図を見る”快感 ― レーダーによる戦略性

もう一つの魅力は、当時としては非常に革新的だった“レーダーシステム”だ。画面右上のミニマップには、プレイヤーの位置、敵車、そして回収すべきフラッグの位置が表示される。この仕組みは今でこそ当たり前だが、1981年当時のアーケードゲームで、俯瞰マップを使って戦略を練る設計は極めて珍しかった。

プレイヤーはこのレーダーを見ながら、次にどの方向へ進むか、どのタイミングで逃げるかを瞬時に判断する。敵車との位置関係を常に把握しながら走る感覚は、まるでリアルなチェイスのようなスリルを生み出していた。特に、レーダー上で黄色く点滅する“スペシャルフラッグ”を発見した瞬間の高揚感は格別で、「そこまでの道のりをどう突破するか」という思考と反射の融合がプレイヤーを夢中にさせる。

「ラッキーフラッグ」によるスコアアタックの楽しさ

本作で新しく追加された「ラッキーフラッグ」は、単なるボーナスアイテムにとどまらず、プレイヤーの得点戦略に大きな幅を与えた存在だ。燃料が多く残っているうちに取得すれば高得点が得られるため、プレイヤーは「リスクを取って早めに取りに行くか」「安全に他の旗を先に回収するか」という選択を迫られる。 この“判断の駆け引き”が、単調な周回プレイに奥深さを加えている。しかも、ラッキーフラッグはレーダー上では通常の旗と同じ表示で見分けがつかないため、実際に現場へ行って初めて正体が分かる。この“見えない報酬”を求めて探索するドキドキ感が、プレイヤー心理を巧みに刺激している。

高得点を狙う上級者たちは、燃料残量とフラッグ回収順を計算し尽くし、ミスなく進める「理想ルート」を研究した。こうしたスコアアタック文化が自然と生まれたことも、『ニューラリーX』の奥深さを示す証拠である。

カラフルでポップな世界観の再構築

『ニューラリーX』の画面を一目見れば、その明るく軽快な印象に気づくだろう。ナムコは本作で、従来の地味な色調を一新し、赤・青・黄・シアンなど鮮烈な色を大胆に使用した。特にマゼンタのコース外周や明るい緑の草地は、当時のCRTモニターでもくっきり映えるよう調整されており、プレイヤーが“今までと違う新しいラリーX”を直感的に感じられるデザインとなっていた。

また、マイカーのデザインも改良され、60年代の古典的なフォーミュラカーから、より現代的でボリューム感のあるフォルムへと変化。ライバル車も色の差別化によって認識しやすくなり、岩や障害物にも立体的な陰影やコケのテクスチャが加えられ、当時のドット絵技術の限界を押し上げた。小さなキャビネット画面の中に“走る喜び”を演出するナムコのセンスは、後の『ポールポジション』や『リッジレーサー』に連なる美学の源流といえる。

サウンドが生む高揚感 ― 「ゲーム音」から「ゲームミュージック」へ

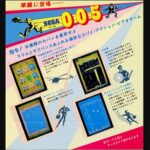

音楽面も『ニューラリーX』の大きな魅力だ。軽快で陽気なメインBGMは、前作の無機質な電子音とは一線を画しており、ゲームセンターの空間を明るく彩った。当時、ナムコは社内に音楽専門スタッフを配置し、単なる効果音作りから“音楽としてのゲームサウンド”を目指していた。公式チラシには「ゲーム音ではなく、ゲームミュージックと呼んでください」というフレーズが印象的に記されており、音楽性を前面に押し出したマーケティングも画期的だった。

ステージクリア時のファンファーレやチャレンジングステージの特別BGMも好評で、プレイヤーの達成感を音で強調する仕組みが見事だった。エコー効果を活かしたラウンドクリア音は、当時のアーケード筐体では珍しい演出であり、電子音が“感情”を伝える新たな段階に到達したといえる。後年、このサウンドがアルファレコードの『ビデオ・ゲーム・ミュージック』に収録されたことは、ゲーム音楽が文化として認知される転換点となった。

テンポの良さと“中毒性”の共存

『ニューラリーX』は、1プレイが短時間で終わる構成ながら、もう一度遊びたくなる“中毒性”を備えている。1ラウンドのプレイ時間はわずか数分だが、各ラウンドごとにマップ構造や敵車の動きが少しずつ変化し、毎回違う展開が生まれる。このテンポ感が、アーケードの「あと1回!」という欲求を見事に刺激していた。

特に、チャレンジングステージでは敵が一定時間動かない状態でフラッグを取るボーナスラウンドが用意されており、通常ステージとは異なるリズムで遊べる点も魅力だ。短時間の集中と緩和が交互に訪れるこの構成は、プレイヤーを飽きさせず、自然と連続プレイへ導く仕掛けになっている。まさに“設計された中毒性”と言える。

ハイスコア文化と競技性

本作は、単なるスコア加算ゲームを超えて“競技としての楽しみ”を備えていた。ダブルエクステンドによって長時間プレイが可能になり、ハイスコアを狙うプレイヤーが全国各地のゲームセンターで腕を競い合った。当時の雑誌『ゲーメスト』や『マイコンBASICマガジン』などでもスコア報告が盛んに行われ、ハイスコアランキングが常設される店舗も現れた。

このような“記録を競う文化”は、後の『ゼビウス』や『ギャプラス』など、ナムコが得意とするスコアゲームの流れを作り出した。単純なルールの中で、どれだけ効率的に稼ぐかを突き詰める競技性が、アーケード世代のゲーマー心理を強く掴んだのである。

シンプルゆえに色褪せない完成度

時を経ても『ニューラリーX』が評価され続ける理由は、その“シンプルな中に宿る完成度”にある。操作は4方向レバーとボタン1つだけ。しかし、レーダーを活かした戦略、煙幕の駆使、敵車の動きを読む直感、ルート選択の判断力――これらの要素が一瞬のうちに交錯する。単純な操作で奥深い駆け引きが生まれる点は、まさにアーケードゲームの本質を体現している。

さらに、この完成されたデザインは後のハードウェア移植でも失われなかった。PC版や家庭用機版でもその魅力が健在で、操作性・音楽・テンポのすべてが現代プレイヤーにも通じる完成度を保っている。結果的に『ニューラリーX』は、アーケード黎明期の一作品にとどまらず、“ナムコゲームの黄金比”を象徴する存在となった。

■■■■ ゲームの攻略など

まずは「安全第一」――序盤ステージの立ち回り

『ニューラリーX』の序盤攻略で最も大切なのは、敵車を意識しすぎず、まずマップの構造を把握することだ。ラウンド1では敵車は1台しか登場しないため、焦って逃げ回るよりも、全体の地形とフラッグの配置を“頭に入れる練習ステージ”と考えるのが良い。レーダーをこまめに確認し、フラッグが固まっているエリアを優先的に回収していけば、短時間でステージクリアが可能だ。

また、岩が登場しないため、狭い通路でも強引に走り抜けられる。煙幕(スモーク)を無駄遣いせず、燃料を多く残したままラウンドを終えることで、後述の「ラッキーフラッグボーナス」をより効果的に得られる。初心者はまず“スモークを出さないで1ラウンドクリア”を目標にすると、基礎操作の安定につながるだろう。

中盤以降は「先読み」と「距離感」が勝負

ラウンドが進むにつれ、敵のレッドカーが増加し、1台1台の追跡速度も速くなる。特にラウンド4以降は、敵の動きが予測しづらくなり、後ろを取られやすい。ここで重要になるのが“レーダーを見ながらの先読み”だ。敵がどの方向から迫ってくるかを常に確認し、2~3マス先の動きを想定してコーナーを選ぶ。レーダー上で自車に近づく点が複数見えた場合、即座に方向転換して逃げ道を確保するのが鉄則である。

また、スモークの使いどころも重要だ。敵車が真後ろに張り付いた瞬間だけでなく、曲がり角の入口で使用することで、追跡車を“誘い込んで停止させる”テクニックが使える。こうすることで、敵を一時的に同じ場所に集め、別ルートを安全に通ることができるのだ。この「相手の動きを利用する」という発想は、上級者に共通する基本的な戦略である。

効率重視の「ルート構築」テクニック

スコアを安定して稼ぐには、フラッグを取る順番を計算することが欠かせない。レーダー上でフラッグが集中しているエリアを見つけたら、そこを“ハブ(拠点)”にして、時計回りまたは反時計回りに走るルートを設計すると効率がよい。常に敵車が少ない方向を意識しながら、最短距離で全旗を回収することが理想だ。

また、敵のAIは基本的にプレイヤーの進行方向を予測して追ってくる性質を持つ。そのため、直進ばかりせず、適度にフェイント(わざと方向を変えて戻る)を入れると、敵車が分散しやすくなる。フェイント後に空いた通路を逆走して旗を取る――この小技は、ハイスコア狙いのプレイヤーがよく使う手法だ。

ステージによっては袋小路にフラッグが配置されていることもある。そこへ向かう場合は、あらかじめスモークを温存しておき、入口付近で使用しながら突入すると安全だ。袋小路に閉じ込められる前に1秒でも早く出る判断力が求められる。

「ラッキーフラッグ」活用で高得点を狙え

本作の得点システムの肝は、ラッキーフラッグにある。燃料残量が多い状態で取得するほど高いボーナスが得られるため、ラッキーフラッグを見つけたら最優先で取りに行くのが定石だ。特に燃料が満タンに近い段階での回収は数千点単位の差となり、ランキング争いで決定的な影響を与える。

ただし、ラッキーフラッグはマップ上では通常旗と区別できないため、見つけた瞬間の判断がすべてを左右する。早い段階でラッキーフラッグを見つけた場合は即回収、終盤に発見した場合は残燃料との兼ね合いを見て判断するのが上級者のセオリーである。なお、最後にラッキーフラッグを取ってしまうとボーナスが発動しないため、残り1~2本の旗を残しての回収が最も効率的だ。

チャレンジングステージの攻略法

一定ステージごとに出現する「チャレンジングステージ」は、敵車が一時的に停止している状態で全旗を回収するボーナスラウンドだ。制限時間内に全ての旗を取ると高得点が得られるため、スコア稼ぎの絶好のチャンスである。

攻略のコツは、マップを見た瞬間に「最短ルート」を頭の中で描くこと。敵が動かないとはいえ、タイムロスをすれば取り逃しの可能性が出る。旗の配置パターンを覚え、最初に遠くの旗を取り、最後に近場を回収するルートを取ると成功率が高い。また、ラウンド開始時に英語メッセージで敵台数と出現数が表示されるが、これも一瞬で確認しておくとよい。小さな情報の積み重ねが、大きな得点差を生むのだ。

スモークの使い方と燃料管理

スモークは敵の動きを止める万能手段だが、使用するたびに燃料を消費する。つまり、乱用すればボーナス点も下がる。理想は、1ラウンドで3~4回以内に抑えること。敵を引きつけてコーナーでまとめてスモークを浴びせれば、1回で複数台を止められるため燃料効率が良い。

また、スモークを出した後は、すぐに逆方向へ戻るのではなく、数マス進んでから戻ると、停止中の敵をかわして安全に通過できる。上級者はこの“スモーク→一拍置いて逆走”を習慣化している。

燃料管理の面では、残量が半分を切ったあたりから「安全優先モード」に切り替えることが重要。スモークを温存し、できるだけ直線ルートで残りの旗を取る。ガス欠間際に粘っても高得点にはつながらないため、計算された引き際が上級プレイヤーの証だ。

得点ボーナスとエクステンドを意識したプレイ

『ニューラリーX』のスコアシステムでは、20,000点と100,000点で残機(エクステンド)が増える。したがって、常に“次のエクステンドまでどれくらいか”を意識して立ち回ることが重要だ。スコアを稼ぎやすいラウンドではミスを避け、安定して加点できるようにする。

特にチャレンジングステージの完全クリアは大きな加点源であり、これを逃すと100,000点到達が遠のく。焦らず丁寧に旗を取ることが、長時間プレイのカギである。さらに、敵車とのニアミスや危険な回避行動を敢えて取りに行く“魅せプレイ”も得点にはならないため、冷静さを保つことが高スコアへの近道だ。

裏技・小ネタ

アーケード版では、ステージ構造がランダムではなく4パターンの固定ローテーションであることを利用した攻略法が存在する。つまり、パターンを覚えれば敵の動きも予測しやすく、安定したプレイができる。特に第2・第3パターンの中央付近にある袋小路は要注意で、ここに旗が出た場合はスモークを節約せずに使用するのが鉄則だ。

また、BGMのテンポに合わせてスモークを出すことで、敵車との接近タイミングを計りやすくする“リズムプレイ”も一部の熟練者に好まれた。操作と音の一体感が、集中力を高める効果を持つといわれている。

さらに、燃料が残り少ない状態でラッキーフラッグを取ると、通常よりも燃料が多く回復するという“仕様に近い裏技”も知られており、プレイヤーの間で“ギリギリボーナス”として語り継がれている。

ミス後の立て直し術

残機を失った直後のリスタートは、敵配置が変わるため非常に危険な瞬間だ。まずは無理に旗を取りに行かず、安全地帯を確認して敵の進行方向を見極める。1~2秒の“間”を置くことで、敵の追跡ルートが定まり、次の動きが読みやすくなる。慌てて逆走すると挟み撃ちされやすいので、焦らずにリズムを立て直すことが重要だ。

また、燃料がリセットされるため、ここでのプレイは“安全優先+確実な加点”を意識する。ミス後すぐに取り返そうとすると連続ミスに繋がるケースが多い。精神的な安定が攻略の成否を分けるので、冷静さを保てるプレイヤーほど長くスコアを伸ばせる。

最終ステージの心構え

ラウンドが進むと敵車が最大7台まで登場し、マップは常に危険地帯と化す。全方向から同時に追われる状況では、レーダーを見て逃げ道を“前もって確保”しておくことが命綱となる。敵の出現位置を覚え、まず反対側へダッシュして安全距離を取る。敵が塊になった瞬間にスモークを発動し、分散させてから再び回収ルートへ戻る――この“分断と回避”の流れを作れるようになれば、真の上級者だ。

最終ラウンドでは、無理に全旗を短時間で集めようとせず、1本ずつ確実に取る慎重さが必要になる。特に燃料残量が少ないときの焦りは禁物。高スコアを狙うなら、最終盤こそ冷静に、手順を守ることが勝利への鍵である。

■■■■ 感想や評判

「前作より遊びやすい!」と評されたバランス調整の妙

『ニューラリーX』が稼働を開始した1981年当時、ゲームセンターではすでに『ギャラクシアン』や『パックマン』といったナムコのヒット作が賑わいを見せていた。その中で登場した本作は、“ラリーXの改良版”という立ち位置で受け止められたが、実際にプレイしたゲーマーたちの第一声は「前より断然遊びやすい!」だった。 前作『ラリーX』の難易度の高さに挫折したプレイヤーも、本作では序盤から安定して楽しめる設計になっており、難しさの中にも“緩やかな上達感”があると好評だった。特に、敵車の数が1台から始まる仕様や、岩の削減による快適な走行感は、多くのプレイヤーにとって好印象だったようだ。

当時のアーケード現場では、1プレイあたりの滞在時間が長いほど店舗収益は減る傾向にあったが、『ニューラリーX』は“上達しても短時間で区切りがつく”絶妙なテンポだったため、運営側からの評判も良かった。結果として、プレイヤーと店舗の双方にメリットをもたらした「理想的な稼働タイトル」として受け入れられたのである。

雑誌メディアが注目した「初心者設計」への転換

当時のゲーム誌『月刊プレイシティ』や『ベーマガ(マイコンBASICマガジン)』では、本作の登場を“アーケードの遊びやすさ革命”と評している。記事中では、「高難度が主流だったアーケード市場において、誰もがルールを理解できるシンプル設計を貫いた点はナムコらしい」と称賛されていた。 特に注目されたのは、ラッキーフラッグやレーダーの視認性改善など、プレイヤー心理に寄り添ったUI設計である。これらは単に難易度を下げるための処理ではなく、“プレイヤーが次の行動を選びやすくするデザイン”として高く評価された。

専門誌のレビューでは、

「遊びやすさの裏に“設計の哲学”を感じる」

と評されており、開発者の意図がしっかりと伝わった稀有なタイトルだったことがわかる。

この“ユーザー体験を意識したデザイン思想”は、後にナムコが打ち出す『パックランド』や『ドラゴンバスター』などの操作性重視設計にも影響を与えていく。

プレイヤーコミュニティの熱狂と大会ブーム

1981年4月に行われた公式大会「ニューラリーXグランプリ」は、全国から1700人以上が参加したナムコ初の大規模イベントだった。会場ではハイスコア競争だけでなく、攻略法やルート研究を語り合う交流の場にもなっており、ファン同士のネットワークが自然に形成された。 当時の参加者の記録によれば、地方予選を勝ち抜いて東京会場に集まったプレイヤーの中には、年齢層が10代後半から30代まで幅広く、老若男女問わず楽しめる作品であったことがうかがえる。

また、雑誌で特集が組まれるほどスコア競争が盛んで、「20万点を超えるプレイヤーは英雄扱い」と言われていた。チャレンジングステージでの旗の取り方を競う研究記事が同人誌形式で出回るほど、プレイヤーたちは熱中していたという。

当時のゲーマーが共通して語る感想は「遊びやすく、奥が深い」。この二つの要素を両立させたことが、『ニューラリーX』を単なる改良版に終わらせなかった最大の要因である。

ビジュアルと音楽への称賛

プレイヤーの間で話題となったのが、その色彩と音楽の変化だった。 「画面が華やかで、見ていて楽しい」「BGMが軽快でクセになる」――そんな声が数多く寄せられた。前作の暗く重たい印象が払拭され、カラフルで明るいトーンへと刷新されたことで、特に女性客やカップル層にも人気が広がったという。

また、チャレンジングステージで流れる専用BGMが好評で、「音で緊張と開放を演出するゲーム」として注目された。音楽が単なる背景ではなく、プレイヤーの心理を動かす重要な役割を果たしている点に、多くのゲーマーが感銘を受けた。

後年、ナムコサウンドの象徴として語られるこのBGMは、1984年発売の音楽アルバム『ビデオ・ゲーム・ミュージック』に収録され、ゲーム音楽ファンの間で“原点の一曲”として再評価されることになる。

海外での反応 ― ミッドウェイ版の評価

『ニューラリーX』は北米ではミッドウェイ社によってライセンス販売され、英語版の筐体が登場した。アメリカのアーケード雑誌『Replay』誌では、「プレイヤーに明確な目的を与え、短時間で達成感を得られるゲーム」として高評価を得ている。 特に“燃料システム”は当時の海外市場では珍しく、制限時間とリソース管理を結びつけた設計がユニークだと注目された。海外版では、広告ポスターに「A race against time!(時間との戦い)」というキャッチコピーが付けられ、タイムアタック的な魅力を強調していた。

欧米のプレイヤーの反応も概ね好意的で、「パックマンのようにルールが明快で、何度でも遊びたくなる」との声が多く寄せられた。海外では『ラリーX』の人気が限定的だったが、『ニューラリーX』は“改良版”としてポジティブに受け入れられた点が興味深い。

アーケード運営者からの信頼と支持

本作は、当時のゲームセンター運営者からも「売上の安定する優秀機種」として信頼を得た。というのも、難易度が適度に調整された結果、1プレイで長く遊びすぎることがなく、短いサイクルでプレイヤーが入れ替わる理想的なバランスを保っていたからである。 また、色彩の派手さと明るいBGMが遠くからでも目を引くため、“通りがかりの客が思わずコインを入れる”という誘因効果も高かった。特に当時のナムコ純正筐体に搭載されたスピーカーは音圧が強く、店内の雰囲気を一気に明るくしてくれると評判だった。

このように、単にゲームとしてだけでなく、店舗ビジネスとしても成功を収めた稀有なタイトルだったことが、長期稼働につながっている。

後年の再評価 ― ナムコ黄金期の象徴として

1990年代以降、『ニューラリーX』は「ナムコ黄金期を代表するアーケードタイトルの一つ」として再び注目されるようになる。特に2000年代初頭の『ナムコミュージアム』シリーズ収録によって、新世代プレイヤーの間でも人気が再燃した。 レビューでは、「シンプルなのにやめられない」「音と操作が一体化した感覚が気持ちいい」といった声が多く、古典的アクションゲームの完成形として評価されている。特にゲームデザインの授業などでも、“プレイヤー体験を支える設計例”として教材に取り上げられることがあるほどだ。

また、海外メディアのRetro Gamer誌(UK)でも、「前作の弱点を完全に克服し、ナムコのブランドを世界に定着させた功績作」として紹介されており、今日においてもアーケード史に名を刻む一作として位置づけられている。

ファンによる継承と文化的価値

本作のファンは今も根強く存在し、YouTubeやニコニコ動画などで“ハイスコア実況”や“スモーク封印チャレンジ”といった企画が行われている。単なる懐古ではなく、「古いけれど面白い」「操作が気持ちいい」といった純粋なゲーム性への評価が続いている点が特徴だ。 また、同人誌やWeb上では『ラリーX』シリーズの分析記事やドット絵再現など、ファン文化としての継承も盛んである。ナムコが生み出した“地図を見ながら敵を避ける”という遊びの原型は、後の多くのゲーム――たとえば『バトルシティ』『メタルホーク』、果ては現代のオープンワールドタイトルにまで影響を与えている。

『ニューラリーX』は、単なる一過性のアーケードゲームではなく、ゲームデザインの原理を体現した“文化的資産”として、今なお語り継がれているのである。

■■■■ 良かったところ

遊びやすさと深みの絶妙な両立

『ニューラリーX』の最大の美点は、「シンプルなのに奥が深い」というゲームデザインにある。前作『ラリーX』では、難易度の高さが初心者の参入障壁となっていたが、本作ではその部分を丁寧に再構築。序盤の緩やかな導入、分かりやすいルール、明確な目的(旗を集める)など、誰もが短時間でゲームの流れを理解できる設計となった。 一方で、ステージを進めるほどに要求される判断力・ルート構築力・スモーク使用のタイミングが複雑化し、上級者でも飽きずに挑戦できる奥深さを備えている。つまり、“カジュアルとハードコアの橋渡し”的存在だったのだ。

当時のプレイヤーは、ゲームセンターに行くと「まずニューラリーXで肩慣らし」という習慣を持つ者も多かったという。それほど、短時間で集中でき、上達を実感できるゲームデザインが好まれていた。ナムコが当時掲げていた“遊びやすく・奥深く”という哲学が最も明確な形で結実した作品といえる。

視覚的な華やかさと親しみやすいデザイン

画面を見ただけで心が躍る――それが『ニューラリーX』の印象である。 前作のくすんだ色合いとは異なり、本作では明るくポップな配色が採用され、ゲームセンターの暗い空間に鮮やかに映えるビジュアルとなった。背景の緑地、シアンのコースライン、マゼンタの外周など、どの色も独立して主張しながら調和している。この独特のカラーデザインは、当時のブラウン管モニターの発色特性まで考慮して調整されたもので、ナムコの美術チームの技術の高さがうかがえる。

また、マイカーとレッドカーのデザインにも細かな改良が施されている。自車はサイドポンツーンが張り出した近代的なフォーミュラ風フォルムに変更され、敵車とのシルエットの差も明確化された。岩や障害物のグラフィックにも立体感と陰影が加えられ、見た目にもリアリティが増した。

小さなドットの中に質感を感じさせる表現――これがナムコ流ドットアートの魅力であり、プレイヤーに“ただ走るだけで楽しい”という感覚を与えてくれる。

心を躍らせるBGMとサウンド演出

本作のBGMは、当時のアーケードゲームの中でも特に印象的な部類に入る。明るく軽快で、どこかラテン調のリズムを感じさせるメロディは、プレイヤーの緊張感を和らげながらも、テンポよく旗を集めたくなる推進力を持っている。 また、ナムコが社内でサウンドデザイナーを専属化し始めた時期の作品であり、「単なる効果音ではなく音楽として聞かせる」ことを意識した初期の試みだった。

ラウンドクリア時のファンファーレや、チャレンジングステージ専用曲、ゲームオーバーの短いフレーズなど、すべてが耳に残る設計になっている。特にエコー処理を使ったラウンドクリア音は、当時のプレイヤーに強烈な印象を与えた。「電子音なのに奥行きを感じる」「一瞬で気分が晴れる」といった感想が雑誌の投稿欄でも多く寄せられており、サウンドの力でゲーム体験を豊かにしていることが伝わる。

この“音のデザイン”の完成度は、後のナムコサウンドの礎となり、『ドルアーガの塔』『リブルラブル』など、音がプレイ体験を導く設計思想へと発展していく。

レーダーシステムが生んだ新たな戦略性

レーダーによって自分と敵・旗の位置を常に把握できるというシステムは、当時としては非常に先進的だった。単なるアクションゲームに「地図を読む」という要素を取り入れたことで、プレイヤーは反射神経だけでなく、思考力を使うようになった。 この要素が多くのゲーマーに“頭を使う楽しさ”を与えたと評価されている。実際、雑誌『Game On』1982年号では、「プレイヤーが“次の一手”を考えるゲームは珍しい」と特集されたほどだ。

また、レーダー上の点滅によってスペシャルフラッグを識別できるようになったことも画期的だった。情報の可視化によって、プレイヤーの判断が明確になり、プレイ体験が整理された。後のゲームUIデザインの原型ともいえる発想である。

このように、『ニューラリーX』は単なる改良版ではなく、“プレイヤーの知覚を意識したデザイン”を実現していた。

ラッキーフラッグによる報酬設計の巧妙さ

ラッキーフラッグの存在は、プレイヤーの意欲を継続させる非常に優れた仕組みである。燃料の残量によってボーナス点が変動するため、プレイヤーは「できるだけ無駄を省いて走る」ことを自然に意識する。単なる運要素ではなく、技術と判断によって報酬が変化する点が、プレイヤー心理を絶妙に刺激しているのだ。

この報酬システムによって、“次はもっと効率よく取ってみよう”というモチベーションが生まれ、繰り返し遊びたくなるループが成立した。結果として『ニューラリーX』は、中毒性がありながらもストレスが少ない“健全なリプレイ性”を持つ作品として高く評価されている。

テンポと操作性の快感

プレイヤーが本作を「気持ちいい」と感じる最大の理由は、レスポンスの良い操作感にある。レバー操作が非常に軽快で、反応遅延がほぼない。これはナムコのハードウェア設計の精度の高さによるもので、プレイヤーが思った方向に即座に車が動く感覚は、当時の他社作品には見られない特長だった。 また、スモーク発動のタイミングとアニメーションがぴたりと一致しており、手応えが直感的。操作と結果の同期が完璧であるため、プレイヤーは“自分の判断で危機を回避した”という満足感を常に得られる。

この「操作→結果の一体感」が心地よく、プレイヤーが夢中になる大きな理由となった。短い時間でも濃密な達成感が味わえる点が、現代のスマートフォンゲームにも通じる設計思想として再評価されている。

アーケード文化を広げた“万人向け”デザイン

『ニューラリーX』は、ハードゲーマーだけでなくライト層にも親しまれた稀有な作品だった。女性や子どもが気軽に遊べる雰囲気を持ち、ゲームセンターの「怖い」「暗い」というイメージをやわらげる効果をもたらしたといわれる。 明るいBGM、わかりやすい目的、キャッチーなビジュアル――これらが組み合わさり、初めてアーケードゲームを触る層を自然に取り込んだ。こうした“入口の広い設計”は、のちの『パックランド』や『マッピー』など、ナムコがファミリー層へ進出していく土台を築くこととなった。

また、筐体デザインもスタイリッシュで、タイトルロゴの「New」の赤文字が印象的だった。プレイヤーの視界を惹きつけるそのデザインセンスも、当時の若者文化の一部として受け入れられた。

時代を超える完成度と普遍性

本作がいまなお語り継がれている理由の一つは、“古びない面白さ”を持っていることにある。グラフィックや音の技術は当時の水準で限界があるにもかかわらず、プレイヤー体験そのものは2020年代でも成立するほど洗練されている。 プレイ時間の短さ、リスクと報酬の設計、明確な目的と達成感――どれも現代のモバイルゲームやインディー作品に通じる普遍的な要素である。開発から40年以上経った今でも、多くのゲームクリエイターが“完成されたゲームデザインの一例”として『ニューラリーX』を挙げるのは、この普遍性ゆえだ。

ナムコが築いた「誰もが楽しく、長く遊べるアーケードゲーム」という理念が、まさにこの作品で体現されている。

それこそが、『ニューラリーX』が長年にわたってプレイヤーの心に残り続ける最大の理由である。

■ 悪かったところ

改良されたがゆえの「刺激不足」を感じる声

『ニューラリーX』は前作の問題点を丁寧に改善した作品である一方、その“遊びやすさ”が逆に物足りなさにつながるという意見も存在した。特に、前作『ラリーX』をやり込んでいた上級者層からは、「敵車の数が少なく、緊張感が薄れた」「序盤の展開が単調に感じる」との声が多かった。 難易度が全体的に緩和されたことで、ベテランプレイヤーの一部は「歯ごたえがなくなった」と評価。ゲームセンターでは、“初心者向け”という印象が先行し、腕に自信のあるプレイヤーが長時間プレイする対象ではなくなったという側面もあった。

もっとも、これは開発者が意図的に「プレイヤー層を広げる」ことを目的とした調整であり、ナムコ自身もその方向性を明確にしていた。したがって、ライトユーザーには歓迎されたが、ヘビープレイヤーには少々物足りなかった――この両極端な反応が、本作の宿命的な評価の分かれ目だったと言える。

マップパターンの少なさと繰り返し感

もうひとつの課題は、マップ構成のバリエーション不足である。『ニューラリーX』のマップは全4パターンで、これがループして使用されるため、プレイを重ねるとどうしても「同じ景色を走っている」感覚が強くなる。 特に、長時間プレイで100,000点以上を狙うような上級者にとっては、マップ暗記による“作業化”が避けられず、後半は単調さを感じやすい構造となっていた。

当時のハードウェア性能を考慮すれば仕方のない制約ではあるが、背景や地形パターンがもう少し多ければ、飽きにくい作品になっていたのではという指摘は多い。『パックマン』が単一迷路でもAIのランダム性で変化を出したのに対し、『ニューラリーX』では敵車の動きが比較的規則的であったため、ステージによる“新鮮な驚き”が少なかった点は惜しまれる。

レーダーの視認性と慣れの問題

当時として画期的だったレーダー表示も、一部プレイヤーには“見づらい”という指摘があった。特にブラウン管の解像度や筐体の明るさ設定によっては、敵車(赤点)や旗(青点)が見分けにくく、ゲーム中に混乱することがあった。 さらに、レーダーの位置が画面右上固定のため、視線移動が頻繁に必要で、慣れないうちは「レーダーを見すぎてクラッシュした」という声もあった。これは当時のアーケード筐体が比較的小型で、視野角が狭かったことも影響している。

また、スペシャルフラッグが点滅表示になったのは改良点だが、その光が強すぎて他のフラッグ位置が見えにくくなるという副作用も指摘された。つまり、情報量が増えたことでプレイヤーの集中を奪う場面もあり、UI設計としてはまだ試行錯誤の段階だったと言える。

スモーク操作のシビアさ

防御手段として便利なスモークだが、その使用タイミングと効果範囲がシビアで、ミスを誘いやすかった点も課題である。敵車が至近距離にいるときにスモークを出しても、ほんの数フレームのズレで衝突判定が発生してしまうことがあり、「間に合わない!」という理不尽さを感じたプレイヤーも少なくなかった。 また、スモーク使用時の燃料消費量が思ったより多く、初見ではあっという間にガス欠になってしまう。攻略を知らないプレイヤーが“煙幕地獄”に陥るケースも多く、ナムコのチュートリアル不足を指摘する声も当時の雑誌に見られた。

本作がもしもう少し後の時代に登場していれば、チュートリアルデモや練習モードでこの問題を解消できただろう。だが1981年当時は、アーケード筐体にそうした機能が存在しなかったため、結果として“経験による習熟”を求めるややハードな設計になっていた。

チャレンジングステージの単調さ

ボーナスラウンドとして人気のあったチャレンジングステージも、後半になると構造が固定化しており、「新鮮味がない」との声が上がった。敵車が動かない状態で旗を集めるというシンプルな構成は、最初のうちは爽快だが、繰り返すうちに作業感が強くなる。 また、制限時間が厳しめに設定されており、ほんの一瞬のルート判断ミスで取り逃すことが多い点もフラストレーションにつながった。特に高得点を狙うプレイヤーにとっては、ここでのミスがスコア全体に大きく影響するため、“一発勝負のプレッシャー”が過剰に感じられる場面もあった。

後年のリメイク版では、このステージ構造をランダム化したり、時間を緩和したバージョンも登場していることから、やはり本作のチャレンジングステージ設計はプレイヤー間でも賛否が分かれた要素といえる。

燃料システムの難しさと誤解

『ニューラリーX』を特徴づける燃料システムも、一部では「わかりづらい」と不評だった。特に初心者は、燃料ゲージが減る速度と走行距離の関係を正しく把握できず、突然ガス欠でゲームオーバーになるケースが多かった。 また、燃料が減ると車の速度が落ちる仕様も、リアリティはあるがプレイヤー心理的にはストレスを感じやすい。「終盤ほど動きが鈍くなる」という特性は、テンポを重視するアーケードプレイとの相性がやや悪かったと言える。

燃料を意識させるデザインは戦略性を高めたが、同時に“リズムを乱す要素”にもなっており、「もう少し自由に走りたい」という意見が出たのも理解できる部分である。後に登場する『マッピー』や『パックランド』では、このようなリソース制限が排除され、“純粋な操作体験”が追求されていくことになる。

スコアバランスとボーナスの不均衡

スコアシステムに関しても、一部のプレイヤーから「運の要素が強い」との不満が寄せられた。ラッキーフラッグの出現位置がランダムで、しかも通常旗と見分けがつかないため、運悪く最後に見つけてしまうとボーナスが発動しない。 また、スペシャルフラッグとラッキーフラッグを両方回収した際のスコア配分が不均衡で、戦略的に最適解を出しても高得点に結びつかないケースがある。これにより、「努力よりも運でスコアが左右される」と感じたプレイヤーもいた。

ただし、これは本作の“手軽な競技性”を保つための調整とも考えられる。スコアゲーマーにとっては納得しづらくとも、カジュアル層にとっては“毎回違う展開”を楽しめる仕掛けだったのかもしれない。

サウンドループの短さ

BGMが高く評価される一方で、音楽のループが短く、長時間プレイ時には“繰り返し感”が強いという意見もあった。特にハイスコアを狙って数十分プレイを続ける場合、同じフレーズを何百回も聴くことになり、集中力が削がれるという指摘がある。 当時のサウンドチップ容量の制約を考えれば致し方ないが、プレイヤーの中には「もう少し曲のバリエーションが欲しかった」という声も多かった。後のナムコ作品では、ステージごとに曲を変える方式が採用されるようになり、この点が改善されていく。

後継作品の影に隠れた存在

『ニューラリーX』はリリース当時こそ人気を博したものの、翌年以降に登場した『ギャラガ』や『ディグダグ』などの大ヒット作に押され、やや影の薄い存在になってしまった。結果として、“名作だけれど代表作ではない”という立ち位置に落ち着いている。 また、家庭用移植版が限られていたため、後年のプレイヤーに触れる機会が少なかったことも再評価を妨げる要因となった。より派手で分かりやすい作品群の中で、本作の繊細な魅力が埋もれてしまったのは、少し残念なところである。

それでも、『ニューラリーX』が果たした功績――すなわち“アーケードを誰でも楽しめる場に変えた”という意義は失われていない。批判と課題を抱えながらも、それを上回る完成度を誇る作品だったことに、疑いの余地はない。

[game-6]■ 好きなキャラクター

主役マシン「マイカー」 ― ナムコらしい愛嬌と機能美

『ニューラリーX』における主役キャラクターは、プレイヤーが操作する青い“マイカー”である。ドライバーの姿は描かれないが、このマシンこそが本作の“顔”であり、プレイヤーの分身であった。 前作『ラリーX』の車両が細長い葉巻型フォーミュラカーをモチーフにしていたのに対し、『ニューラリーX』では、より近代的でボリュームのあるフォルムへと刷新されている。サイドポンツーンの張り出しや幅の広いノーズが特徴的で、どこか1970年代末期のF1マシンを思わせるデザインだ。 この変更によって、ドット数が増えたにもかかわらず認識性が上がり、画面上での存在感が際立った。

また、マイカーは単なる移動手段ではなく、プレイヤーの成長や判断を象徴するキャラクターとしても機能していた。滑らかな動き、方向転換のキレ、そしてスモーク噴射時の細かなアニメーションなど、すべてに生命感が宿っており、プレイヤーが自然と感情移入できる存在であった。

多くのプレイヤーが“自分のマシンを守り抜く”ことに夢中になったのは、単に得点を追い求める以上に、このキャラクターへの愛着があったからに他ならない。

ライバルマシン「レッドカー」 ― 知性を感じさせる宿敵

敵キャラクターである“レッドカー”も、『ニューラリーX』の象徴的存在だ。 その名の通り赤い車体を持ち、常にプレイヤーを追い回す役割を担っている。前作では最大8台同時登場していたが、今作では最大7台に減り、挙動もより滑らかに調整された。とはいえ、レッドカーの動きは決して単純ではない。単に追跡するだけでなく、マップ上の地形を読み取って包囲するような動きを見せるため、多くのプレイヤーが「知能を持つ敵」として印象づけられた。

その人工知能的な動きに加え、赤い車体が放つ視覚的な緊張感が、プレイ中のスリルを高めていた。画面の端にレーダー上の赤点が現れた瞬間、プレイヤーの心拍数は上がり、逃走劇が始まる。これが『ニューラリーX』特有の“チェイスの快感”を生み出す要素でもある。

敵がただの障害物ではなく、“キャラクターとして恐れられ、愛される存在”となっていたのは、ナムコのキャラ設計の巧みさゆえだろう。後年の『ギャラガ』の敵編隊や『マッピー』のニャームコ軍団にも通じる、“個性ある敵キャラ”の原点がここにある。

「ラッキーフラッグ」 ― 静かなるご褒美キャラ

直接動くキャラクターではないが、プレイヤーにとって特別な存在として記憶に残るのが“ラッキーフラッグ”である。赤い“L”のマークが付いた黄色い旗は、見つけた瞬間にプレイヤーの心をときめかせた。 その効果はシンプルながら強力で、取得した瞬間に時間が止まり、燃料残量に応じたボーナスが加算される。この静止演出こそが“ラッキーフラッグ”のキャラクター性を高めていた。画面全体が一瞬静まり返り、効果音が鳴り響く――まるで報酬の瞬間を祝福してくれるかのようだった。

プレイヤーの間では、「L旗を取ったときの音が最高」「あの一瞬の静けさが気持ちいい」と語られることが多く、まるでゲームがプレイヤーを褒めてくれるような体験として愛されている。ラッキーフラッグは、単なるアイテムを超え、“幸運のキャラ”として存在感を放っていた。

「岩(ROCK)」 ― 無言のトラップキャラクター

本作に登場する“岩”も、実は個性豊かなキャラクター的存在といえる。動かないオブジェクトでありながら、プレイヤーにとっては強烈な印象を残す障害物だった。特に細い通路に配置された岩は、“逃げ場を奪う狡猾な罠”として恐れられた存在である。 『ニューラリーX』では前作より岩の数が減らされたが、その分、一つひとつの配置がより戦略的に機能しており、「この岩のせいでハイスコアを逃した」というエピソードを持つプレイヤーも多い。

面白いのは、この岩にわずかなドット表現で“苔”が描かれている点だ。背景として見ればただの地形だが、そこに自然の要素を入れることで、人工的な迷路に生命感を与えている。無機質な障害物に“存在感”を持たせたナムコのデザイン哲学が垣間見える部分でもある。

煙幕(スモーク) ― プレイヤーの意志を象徴する“影のキャラ”

スモークは単なるエフェクトではなく、プレイヤーの判断とタイミングを体現する“もう一人の自分”のような存在であった。ボタンを押すと同時に後方へ広がる白い煙の動きは美しく、敵を一瞬で封じ込めるその演出には、まるで魔法を操るような快感があった。 プレイヤーによっては、スモークの出し方やリズムに個性が現れ、まさに“プレイヤーのスタイルを映すキャラクター”だったと言える。

特に、敵車が煙に突っ込んで止まる瞬間の効果音は非常に爽快で、「してやった!」という達成感を演出する。このスモークの存在があることで、プレイヤーは単なる逃げのゲームではなく、“反撃のチャンスを作るゲーム”として本作を認識できた。言い換えれば、スモークは戦略と個性を結びつけた“プレイヤーのもう一つの顔”である。

デザイン面に見るキャラクター表現の先見性

『ニューラリーX』では、キャラクターの外見だけでなく、その動きや音までもが“性格”を持っていた。マイカーの小刻みな走行音、レッドカーの迫るエンジンノイズ、ラッキーフラッグの取得音――すべてが“キャラの声”として機能していた。 ナムコの開発陣は、無言のキャラクターたちに“感情の演出”を与えることを目指していたと言われており、この方向性は後に『マッピー』や『パックランド』に引き継がれる。動かないキャラにも物語を感じさせる――それがナムコが誇るゲーム演出の真骨頂だった。

この思想のおかげで、たとえセリフもストーリーも存在しない『ニューラリーX』においても、プレイヤーは自分の中で“追う者と追われる者の物語”を感じ取ることができた。マイカーとレッドカーの関係性は、まさに“永遠のライバル”としてプレイヤーの記憶に刻まれている。

プレイヤーの個性が投影されるキャラクター性

『ニューラリーX』には、登場人物の台詞や名前が存在しない。それでも、多くのファンが「マイカーは自分の分身」「レッドカーは宿敵」として語り続けてきた。これは、プレイヤーが想像力でキャラクターを補完する余白を残していたからこそだ。 ナムコ作品の多くは、説明しすぎず、あえて抽象的なキャラ表現でプレイヤーの想像を引き出す。その手法は、後の『ゼビウス』や『ドルアーガの塔』にも共通しており、“世界観の語られなさ”が魅力を深める鍵となっていた。

この点で、『ニューラリーX』はナムコのキャラクター哲学の出発点ともいえる。無名の車たちが、プレイヤーの手によって“人格”を持ち、物語を紡いでいく――その体験こそ、本作が今なお愛される理由であり、プレイヤーにとっての“好きなキャラクター”は、実は自分自身の操るマシンなのだ。

[game-7]■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

1プレイ100円から始まった“気軽に楽しめる新作”

1981年当時、日本のアーケードゲームの主流はまだ“1プレイ100円”であった。『ニューラリーX』も例外ではなく、ほとんどのゲームセンターで1コイン制として稼働していた。しかし、同年に登場した他社の大型筐体――たとえば『スクランブル』(コナミ)や『ドンキーコング』(任天堂)などに比べ、筐体が小型で省スペースだったため、店舗側は設置コストを抑えつつ収益性を確保できた。 この“経済的に導入しやすいナムコ筐体”という点は、運営者から高く評価され、結果的に全国各地へ急速に普及する要因の一つとなった。

プレイヤーにとっても、100円で3機プレイできるバランスは手頃であり、初心者でも数分間は楽しめる長さだった。特に、序盤の難易度が抑えられていることから、「すぐ終わらない100円ゲーム」として高いコストパフォーマンスを誇っていた。当時、ワンプレイの平均プレイ時間が1分半前後の作品も多かった中で、『ニューラリーX』は3分以上遊べるケースが多く、「お得なゲーム」として話題になったという記録も残っている。

広告コピー「newでなければnowでない!」のインパクト

ナムコの宣伝戦略の中でも特に印象的だったのが、本作のキャッチコピー「newでなければnowでない!」である。このフレーズは、1980年代初頭の“新しさこそ正義”という消費文化を象徴しており、ナムコが常に革新を追い求める企業であることを印象づけた。 広告ポスターには、カラフルなコース上を走るマイカーとレッドカーのイラストが描かれ、当時の若者雑誌『ポップティーン』や『プレイシティ』にも小型広告が掲載された。アーケードゲームの広告が一般誌に登場するのはまだ珍しく、ナムコのマーケティングが時代を先取りしていたことがわかる。

さらに、店頭用ポップやのぼり旗などの販促ツールも積極的に配布され、筐体の上部に掲げられた赤い“NEW RALLY-X”ロゴは、ゲームセンターの象徴的なビジュアルとして記憶されている。広告デザインには「楽しさ」「軽快さ」「ポップカルチャー性」が前面に打ち出され、まさにナムコ黄金期の幕開けを飾るような明るいトーンで構成されていた。

ゲームセンターの「看板タイトル」としての存在感

『ニューラリーX』は、1981年の春から夏にかけて、ほぼ全国の主要都市のゲームセンターで看板タイトルとして稼働していた。特にナムコ直営店舗では、店内中央に複数台を並べて“ニューラリーXコーナー”を設ける例もあった。 その理由は、筐体がコンパクトでメンテナンス性が高かったことに加え、画面が明るく遠くからでも目を引くデザインだったことにある。プレイヤーがコインを入れるたびに響くBGMは軽快で、店全体の雰囲気を華やかにする効果もあった。店舗オーナーの間では「店のBGM代わりになるゲーム」として評されるほどだったという。

当時、ナムコの営業担当者は「このゲームは店を明るくする」と語っていたという逸話も残っている。

それは単なる宣伝文句ではなく、実際に『ニューラリーX』が持つ色彩・音楽・テンポ感が、店全体を活気づける役割を果たしていたことを意味していた。

大会文化の発展とファン層の広がり

1981年4月に開催された「ニューラリーXグランプリ」は、ナムコが全国規模で行った初の公式ゲーム大会であり、アーケード業界における“eスポーツ的文化”の源流でもある。参加者数は約1700人と報じられ、地方予選を勝ち抜いたプレイヤーが決勝会場に集結。優勝者は賞状と記念トロフィーを授与された。 この大会は、単にハイスコアを競う場であるだけでなく、ゲームファン同士の交流のきっかけにもなった。参加者の多くが「ニューラリーXを通じて友達ができた」「他人のプレイから学べた」と語っており、ゲームが“個人の娯楽”から“共有する文化”へと変化していく時代の象徴となった。

この大会以降、ナムコは他作品でも同様の競技イベントを開催するようになり、『ギャラガ』や『ディグダグ』などへとその流れが受け継がれていく。『ニューラリーX』は、その先駆けとして大きな役割を果たした。

海外市場への進出とミッドウェイとの協業

本作は北米ではミッドウェイ社によって販売され、英語版の筐体が展開された。海外では「New Rally-X – The Race of Wits(知恵のレース)」という副題が付けられ、単なるスピードゲームではなく“知的なアクション”として売り出された。 海外向け広告では、燃料ゲージやレーダーを強調するビジュアルが用いられ、「Plan your moves wisely(賢く動け)」というコピーが添えられている。これが功を奏し、アメリカではアーケード誌『Replay』の人気ランキングで一時期トップ10に入るヒットとなった。

この成功により、ナムコは以後もミッドウェイと協力関係を築き、『ギャラガ』や『Ms.Pac-Man』の北米展開にもつながっていく。『ニューラリーX』は、ナムコの国際的ブランド展開の“足掛かり”になったという点でも歴史的価値が高い。

プレイヤー層の多様化と人気の持続

『ニューラリーX』の人気は、一過性のブームに終わらなかった。稼働から数年後も、ゲームセンターでは安定したインカムを維持し続け、ナムコの中でも長期稼働機として記録されている。 この安定人気を支えたのは、プレイヤー層の多様さだった。中高生はもちろん、会社員の帰宅途中の一服や、主婦層がショッピングセンター内のゲームコーナーで遊ぶ姿も見られた。女性プレイヤーからは「色がかわいい」「音楽が明るい」といった感想が多く、他のアクションゲームにはない“親しみやすさ”が評価された。

さらに、当時の子ども向け雑誌『小学三年生』などでも「やさしくて楽しいゲーム」と紹介され、アーケードを知らない層への浸透も進んだ。こうした幅広い受け入れは、ナムコが以後“全年齢向け娯楽”を志向する方針を固める一因となった。

後年の再登場と文化的遺産としての評価

『ニューラリーX』は、後年の『ナムコミュージアム』シリーズをはじめとする復刻コレクションに収録され、2000年代以降も多くのプレイヤーに再発見されている。特にPlayStation版『ナムコミュージアムVol.2』では、当時のアーケード筐体を再現したメニュー演出とともに収録され、往年のファンを喜ばせた。 さらに、2000年代の携帯アプリ版、2008年のWiiバーチャルコンソール版など、世代を超えて何度も再発売されている。これは、単なる懐古需要ではなく、“時代を超えて通用する設計”への評価の証だ。

現代では、ゲームデザイン研究の分野でも『ニューラリーX』が教材として取り上げられ、「プレイヤー心理を自然に誘導する設計の手本」として紹介されている。もはや一つのエンターテインメントを超え、“文化的資産”として位置づけられているのだ。

ナムコブランド確立の礎

『ニューラリーX』の成功は、ナムコが「遊びのデザイン企業」として世界的に認知されるきっかけとなった。音楽・色彩・操作感の三位一体の構成は、その後のナムコ作品に脈々と受け継がれ、『マッピー』『ギャラガ』『ゼビウス』といった名作群の基礎を築いた。 当時のゲーム雑誌では、「ニューラリーXの洗練されたプレイ感は、ナムコ製ゲームの共通語」とまで言われ、業界全体が“ナムコらしさ”を意識するようになる。

この作品が残したものは単なる人気や売上だけではない。アーケードゲームを“気軽に遊べるカルチャー”として世に広めた功績、そして“新しさ”を象徴する企業イメージを確立した影響力――それが、『ニューラリーX』が40年以上経った今も語り継がれる理由である。

✅ まとめ

『ニューラリーX』は1981年当時、100円という手頃な料金でプレイヤーに革新的な体験を提供し、明るい広告戦略と大会文化によって社会現象的な人気を獲得した。

その明るく洗練されたイメージはナムコの象徴となり、のちのゲーム文化発展の礎を築いた。今日に至るまでそのDNAは受け継がれ、ゲーム史の中で“万人が楽しめるアーケードの原点”として確固たる地位を保ち続けている。