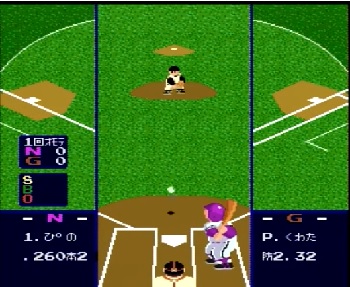

【中古】[PCE] プロ野球ワールドスタジアム(Huカード) ナムコ (19880520)

【発売】:ナムコ

【開発】:ナムコ

【発売日】:1988年5月20日

【ジャンル】:野球ゲーム

■ 概要

誕生の経緯とシリーズの系譜

1988年5月20日、ナムコは『PCエンジン』専用ソフトとして『プロ野球ワールドスタジアム』を世に送り出した。すでにファミコン向けの『プロ野球ファミリースタジアム』シリーズ(通称ファミスタ)が爆発的ヒットを記録しており、その成功を新世代ハードでどう展開するかが注目されていた時期である。本作は単なる移植ではなく、当時の最新ハードであったPCエンジンのグラフィック性能やサウンド機能を活用し、ファミスタの遊び心地をより豪華に表現する試みとして制作された。 シリーズ全体の流れを見ても、本作は「ファミスタを母体にしたPCエンジン版」というより、「アーケード版ワールドスタジアムと家庭用ファミスタの橋渡し的存在」と位置付けることができる。なぜなら、アーケード直系の要素は削ぎ落としつつ、ファミコン版で親しまれていた遊びやすさを基盤に、家庭用独自の仕様や新ルールを導入しているからだ。

ゲームモードの構成

『プロ野球ワールドスタジアム』には、大きく分けて3つのモードが用意されている。 – 1人用(勝ち抜きモード):CPUとの対戦を順々に勝ち抜いていくメインモード。全チームを倒すとスペシャルチームが登場し、さらに熱い戦いが待っている。 – 2人対戦モード:友人と手軽に対戦できる。駆け引きの妙を共有するこのモードは、当時のゲームセンター的な盛り上がりを家庭でも再現した。 – ウォッチモード:コンピュータ同士の試合を観戦できるモード。自分で操作しなくても、当時のプレイヤーにとってはデータ遊びやチーム研究の一助となった。

パスワードコンティニュー方式も健在だが、PCエンジン版では「3文字英数字」に簡略化されており、当時の子供たちが手軽に続きから遊べるよう配慮されていた。この仕様は、紙にメモを取る文化が残っていた1980年代後半の時代感をよく表している。

操作性とゲームテンポ

野球ゲームにおいて最も重要なのは“打つ・投げる・守る”という三拍子の操作レスポンスである。本作はファミスタ譲りの直感的な操作体系を踏襲し、打撃ではタイミングとカーソル移動、投球ではコースと球種選択を分かりやすく配置している。守備操作については、打球方向へのキャラクター自動補正が程よく効いており、初心者でも戸惑いにくい。 さらにPCエンジンの性能により、画面切り替えやスプライト処理が高速化。これによってプレイ全体のテンポが引き締まり、試合時間が短縮され、何度でも遊びたくなるリズムが生まれている。

グラフィックの進化

ファミコン版からPCエンジン版に移ったことで最も大きな変化は、グラフィックの質感だ。選手のユニフォームには陰影がつき、人工芝の模様やスタンドの観客席の描き込みも細かく表現されている。ファミコン版では単色に近かったバットも、木目調のテクスチャが浮かび上がるほどに進化していた。 背景となる「ピッカリドーム」も、当時開場した東京ドームを意識した空気圧式ドームをモチーフにしており、屋根に打球が当たると穴が開いたり、落下地点によってルールが変化する特別仕様が導入された。これは単なる演出に留まらず、プレイヤーの戦略に影響を与える斬新な要素となった。

新要素「エラー」導入の意義

本作の大きな特徴の一つが「エラーシステム」である。従来のシリーズでは悪送球のみがエラーとして扱われていたが、本作からはフライやライナーを落球することでも失策が記録されるようになった。エラーを犯した野手はその場で一瞬動けなくなり、ボールは近くに転がる。この仕様によって、「守備が鉄壁か粗いか」というチームカラーが明確に分かれるようになり、攻防のドラマ性が一層増した。プレイヤーにとっては時に理不尽にも感じられるが、それこそが現実の野球を模したリアリティであり、手に汗握る展開を生む要素でもあった。

チームと選手データ

登場するチームはファミコン版初代と同様の10チームで、西武ライオンズをモデルとした「ライオネルズ」、巨人をモデルにした「ガイアンツ」など、当時のプロ野球球団をモチーフにした構成となっている。さらに、勝ち抜き後には「オールドスターズ」や「メジャーリーガーズ」、「オールドリームス」といった特別編成チームが登場し、プレイヤーに強烈な挑戦を突きつける。 また、特定のパスワードを入力すると「ブラックカラーズ」や「レッドカラーズ」といった全身シルエットの隠しチームも使用可能で、当時のプレイヤーにとっては裏技的なお楽しみ要素だった。ナムコオリジナルの「ナムコスターズ」も健在で、ゲームファンならではの愛着を感じさせた。

サウンドと演出

PCエンジン版では音声合成を取り入れ、審判のジャッジやホームラン時に声が入るようになった。音声はアーケードからの流用ではなく新録であり、家庭用らしい聞き取りやすいトーンに調整されている。加えて、選手が打席に立つ際に流れる専用ジングルも健在で、プレイヤーの緊張感を高める役割を担った。BGMや効果音もチップチューンながら迫力があり、バットが当たった瞬間の「快音」は特に記憶に残る。

PCエンジン市場における役割

『プロ野球ワールドスタジアム』は、PCエンジン初期のラインナップの中でもセールス面で安定した成果を収めた。『R-TYPE』シリーズと並び、ハードのポテンシャルを示すタイトルとしてユーザーに広く認知された。本作はファミコン版のように毎年続編が出ることはなかったが、その一作の完成度によって「PCエンジンで野球を遊ぶならワースタ」という評価を確立している。

総合的な評価

総じて、『プロ野球ワールドスタジアム』はファミスタシリーズのDNAを持ちながら、PCエンジンならではの強化要素を盛り込んだことで、“遊びやすさと豪華さの両立”を実現した作品だった。グラフィックの強化、音声合成の導入、ドーム球場の演出、そして緊張感を生むエラーシステム。どれもが当時のプレイヤーに新鮮な驚きを与え、今なお語り継がれる一因となっている。

■■■■ ゲームの魅力とは?

爽快な打撃感覚とホームランの快感

『プロ野球ワールドスタジアム』の大きな魅力のひとつは、やはり打撃操作の爽快感にある。バットにボールが当たった瞬間に響く軽快な打球音、外野の頭上を鋭く抜けていくライナー、そしてスタンドインする一発のホームラン。この一連の流れが非常にスムーズで、プレイヤーに「打った!」という達成感を強く与えてくれる。前作『ファミスタ’87』では「飛距離が伸びにくい」との声もあったが、本作では再び打球がよく飛ぶ仕様に戻され、豪快な一発を連発できる爽快感が帰ってきた。加えて、バッターボックスでの立ち位置を微調整できる点も継承されており、前に出て強引に引っ張る、後ろに下がって逆方向へ打ち分ける、といった多彩な戦術を可能にしている。

投球と配球の駆け引き

打撃が気持ちよいだけではゲームは成立しない。本作のもう一つの肝は「投球の読み合い」にある。ストレートのスピード感、変化球の緩急、コース取りの工夫。投げる側は相手バッターの狙いを外すようにボールを散らし、打者は逆に投手の癖を読み解いて狙い球を絞る。この心理戦がシンプルながら深みを持っている。特に、スペシャルチームの強打者たちは甘い球を逃さずスタンドまで運んでしまうため、どの場面で勝負するか、四球を覚悟で逃げるか、といった戦略性が強く求められる。

緊張感を生む「エラーシステム」

シリーズ初導入のエラー要素も、ゲームの魅力を大きく引き立てている。フライやライナーを落球すると、守備側は一瞬動けなくなり、ボールは地面に転がる。この「ほんの一瞬の硬直」が試合展開を大きく変える。打者走者が一塁へ全力疾走し、ギリギリのタイミングでセーフになる瞬間は、まさに手に汗握るドラマだ。守備が堅実なチームを選ぶか、打撃力重視でエラーのリスクを背負うか。チーム選択の段階からプレイヤーに葛藤を与えるシステムは、本作ならではの醍醐味と言える。

PCエンジンならではの映像美

当時のプレイヤーがまず驚いたのは、ファミコン版と比較した際の映像表現の差だっただろう。選手のユニフォームに立体感のある陰影がつき、人工芝の細かな模様まで描き込まれ、スタジアムの背景も明るく臨場感にあふれている。特に「ピッカリドーム」の演出は印象的で、天井に高いフライを打ち上げた時の挙動は子供心をくすぐった。グラフィックの進化によって、ゲームの「野球らしさ」が一層強化されたのだ。

音声合成とサウンド演出

サウンド面でもPCエンジン版は革新を見せている。審判の「ストライク!」や「アウト!」といった音声合成、ホームラン時の派手なジングルなど、アーケードさながらの雰囲気を家庭で味わえた。これにより、単なるスコア表示のゲームではなく「観戦しているような没入感」がプレイヤーに与えられた。さらに、選手が打席に立つ時のジングルや、ヒット・エラー・得点時の効果音が短くも印象的で、ゲームテンポを崩さずに盛り上げ役として機能していた。

隠しチームとの出会い

1人用モードを勝ち抜いていくと現れるスペシャルチームの存在は、当時のプレイヤーを大いに熱狂させた。オールドスターズ、メジャーリーガーズ、オールドリームスといった強豪は、ただのCPUではなく「壁」として立ちはだかる。彼らに挑むために友人同士で情報を交換し、どう攻略するか議論する楽しみがあった。また、パスワード入力でしか登場しないブラックカラーズやレッドカラーズ、オリエンツといった隠しチームは、裏技的な存在として口コミで広まり、ゲーム体験を何倍にも拡張した。

短時間でも満足できる設計

1試合の時間は比較的短めで、スピーディーに進行する。1イニングごとに展開が目まぐるしく変わるため、短い時間でも大きな盛り上がりを味わえる。これは当時のプレイヤー層——学校帰りに遊ぶ子供たちや、家族でちょっとした対戦を楽しむ家庭——にとって非常にありがたい設計だった。何本でも繰り返し遊べる手軽さは、今振り返っても魅力的なポイントである。

ファミスタとの違いと独自性

「ファミスタをPCエンジンに持ってきただけ」と思われがちだが、実際にはいくつもの独自性がある。エラーシステムやピッカリドームの特殊ルール、音声合成の導入など、PCエンジン版でしか味わえない要素が多数存在する。つまり本作は“ファミスタの焼き直し”ではなく、“PCエンジンでしか成立しないファミスタ”として独自のポジションを築いたのだ。

仲間と共有する楽しみ

家庭用ゲームの大きな魅力は「誰かと一緒に遊べること」にある。本作の2人対戦モードは、友人同士でワイワイ盛り上がれる要素として非常に評価が高かった。自分が応援しているチームを操作して勝負する楽しさ、エラーやホームランで一喜一憂する盛り上がり。ときには対戦相手が予想外の作戦を仕掛けてきて驚かされることもあった。こうした体験は、ただ一人で勝ち抜きモードを遊ぶのとは異なる、人と人との交流を生む魅力だった。

まとめ:魅力の総合像

『プロ野球ワールドスタジアム』の魅力は、一言で言えば「シンプルで奥深く、誰でも楽しめる野球体験」に集約される。操作のわかりやすさと打撃の爽快感、投球の駆け引き、エラーによる緊張感、スペシャルチームとの死闘、PCエンジンならではのグラフィックと音響表現。それぞれが絡み合い、短時間で熱中できる“濃い試合”を生み出したのだ。当時の子供たちから大人まで幅広い層に愛された理由は、まさにそこにあった。

■■■■ ゲームの攻略など

序盤の立ち回りと心構え

『プロ野球ワールドスタジアム』を攻略する上で最初に意識すべきは「序盤をいかに安定して勝ち抜くか」である。1人用モードでは、最初に選んだチームで9球団を倒さねばならないため、序盤の安定感が後半の隠しチーム挑戦につながる。ここでは無理に大量点を狙うより、確実に先制点を取って主導権を握ることが重要だ。特に序盤のCPUはまだ隙が多いので、送りバントや盗塁といった小技を試すのも効果的。得点パターンを確立しておくことで、後の難敵に挑む際の基盤ができあがる。

打撃の基本戦術

打撃で最も大切なのは「狙い球を絞る」ことだ。ストレート系を主体に攻めてくる投手に対しては、バッターボックスの前方に立って早めにスイングを心がける。変化球中心の投手には、カーソルを高めまたは低めに合わせておき、外れた場合は見送るのが無難だ。また、バントの使い方も攻略の鍵。特にランナー一塁の場面でセーフティバントを仕掛けると、エラーを誘発しやすい。本作はエラーシステムがあるため、バント戦術が思わぬチャンスを生み出すことも多い。

投球の配球術

投手操作においては「単調な配球を避ける」ことが第一条件。ストレート一辺倒ではすぐに打ち込まれるため、ストライクゾーンを広く使い、時にはボール球を混ぜて打者を揺さぶる必要がある。特にCPUは高めに弱い傾向があるので、ストレートを高めに投げてフライを打たせるのが効果的。また、左右のコースをしっかり散らすことでゴロを量産でき、併殺のチャンスも生まれる。ピッチングは「リズムを刻む」ことが大切であり、打者の狙いを外すことで試合展開を優位に進められる。

守備時の注意点

守備面では、まず「打球方向の予測」を習慣づけることが重要だ。本作は飛球の伸びが読みやすい反面、フライやライナーを落球するとエラーになる仕様のため、早めに落下点へ走らせる判断が求められる。ゴロ処理に関しては、ショートやセカンドがボールを弾いた場合、一瞬硬直するので、落ち着いてリカバリーすること。無理に二塁や三塁を狙わず、一塁でアウトを確実に取る冷静さも必要だ。また、外野守備では打球が頭を越えると長打になりやすいため、前に出すぎないポジショニングを意識すると安定する。

盗塁と走塁の駆け引き

走塁面では、盗塁のタイミングが重要な攻略要素となる。投手がモーションに入った瞬間を見極め、果敢にスタートを切る。特に足の速い選手を擁するチームでは、盗塁が大きな得点源となる。ただし、無理な盗塁は失敗につながるため、相手捕手の肩力や投手のクイック動作を見極める必要がある。盗塁以外にも、一塁走者がいる場面でエンドランを仕掛けると、内野ゴロでもランナーが二塁を陥れる可能性が高まる。こうした細かい走塁術の積み重ねが勝利への近道となる。

隠しチーム攻略の基本方針

隠しチームの強さは群を抜いており、普通に挑むと手も足も出ないことが多い。特に「オールドリームス」は理不尽な強さを誇り、バットを振るだけでほぼヒットが出る打線、190kmを超える剛速球を投げる投手陣と、対処法を知らなければ完敗は避けられない。攻略のコツは「勝ち筋を限定すること」。例えば、星投手の制球難を利用してフォアボールで出塁し、押し出しで得点を狙う戦法や、序盤で一気に点を奪ってコールド勝ちを目指す戦法がある。まともに9イニング戦うより、短期決戦を狙う方が現実的な攻略法と言える。

エラー確率を逆手に取る

本作ならではの攻略テクニックとして、「エラー確率を逆手に取る」戦法がある。CPUはプレイヤー側同様にエラーを起こすため、ゴロやフライを狙って打球を打ち分ければ、相手にミスを誘発できる。特にナムコスターズなどはエラー率が高く設定されているので、ランナーを溜めてプレッシャーをかければ思わぬチャンスが生まれる。こうした「相手チームの弱点を突く戦術」が、強豪を倒す鍵になる。

裏技と小ネタ

本作にはいくつかの裏技や小ネタも存在した。たとえば、特定のパスワードを入力することで隠しチームと対戦できたり、2人対戦モードで特殊コマンドを使うと本来CPU専用のチームを操作できたりする。これらの裏技は当時のゲーム雑誌や口コミで広まり、友達同士で試す楽しみがあった。さらに、エラーの仕様を逆利用してわざとフライを落とし、走者を進めるといった“反則技”も話題となった。

練習方法と上達の道筋

攻略を目指すには、まずバッティングセンター感覚で「狙い球を打つ練習」を繰り返すことが上達の近道だ。CPUの投球パターンを観察し、得意なコースを確実に仕留められるようになれば、隠しチームとも渡り合える。守備に関しても、ウォッチモードでCPU同士の試合を観戦することで落下点の予測を鍛えることができる。繰り返し遊ぶことで自然と「配球の読み」「打球処理のコツ」が身につき、勝率は大きく向上する。

まとめ:攻略のポイント

『プロ野球ワールドスタジアム』の攻略の肝は、(1)序盤の安定した試合運び、(2)狙い球を絞った打撃、(3)緩急をつけた投球、(4)堅実な守備、(5)走塁の駆け引き、そして(6)隠しチームへの対策、に集約される。これらを意識してプレイすれば、理不尽に見える強敵も攻略可能となる。シンプルながら奥深いシステムを理解し、自分なりの勝ちパターンを作る過程こそが、本作を攻略する最大の楽しみであった。

■■■■ 感想や評判

発売当時のプレイヤーの第一印象

1988年に『プロ野球ワールドスタジアム』がPCエンジンで発売された際、まず話題になったのは「ファミスタがグレードアップして帰ってきた」という驚きだった。ファミコン版で親しんでいたユーザーにとって、グラフィックやサウンドが大きく進化し、球場の雰囲気が格段にリアルになった点は大きなインパクトを与えた。雑誌レビューでも「打撃音が快感」「ホームランの爽快感が蘇った」といった評価が多く、PCエンジンを所有している友人宅に集まりプレイしたという体験談が数多く残っている。

グラフィックとサウンドへの高評価

特に当時の雑誌記事やユーザーの口コミで共通して見られるのが、映像と音声の進化に対する評価だ。人工芝の模様やユニフォームの陰影が丁寧に描き込まれ、観客席の描写も雰囲気を盛り上げていたことは「アーケードに近づいた」と話題になった。また、審判のジャッジに音声合成を用いた点も斬新で、プレイヤーは「本当に試合をしているみたいだ」と感動したという声を残している。ゲーム雑誌『Beep』や『PCエンジンFAN』などでも、家庭用ながらアーケード的な臨場感を味わえるタイトルとして取り上げられた。

ゲームバランスへの意見

一方でゲームバランスについては、肯定的な意見と批判的な意見が混在していた。打撃が軽快で爽快感があることは評価されたが、「エラーが多発することにより理不尽さを感じる」という声も少なくなかった。特に終盤で決定的なエラーが発生し、試合がひっくり返る展開は、現実の野球を模したリアリティとも受け止められる一方で、「努力が台無しになる」と不満を漏らすプレイヤーもいた。この点については、プレイヤーの野球観や受け止め方によって大きく評価が分かれる部分だった。

隠しチームの存在が呼んだ熱狂

当時のユーザーにとって最も話題性が高かったのは、やはり「隠しチーム」の存在だった。攻略本やゲーム雑誌で少しずつ情報が明かされると、プレイヤーは友人同士でパスワードを共有し合い、強敵たちに挑むことを楽しんだ。特に「オールドリームス」の圧倒的な強さは多くのプレイヤーに衝撃を与え、「どうやって勝てばいいのか」と議論が巻き起こった。こうした隠し要素は、当時の口コミ文化を通じて広まり、ゲームの寿命を長くする要因となった。

対戦モードの盛り上がり

2人対戦モードは家庭での盛り上がりを生む場となり、特に子供たちの間で人気を博した。学校帰りに友人宅に集まり、巨人と阪神を選んで因縁の対決を再現する、あるいはナムコスターズを操作してコミカルな試合を楽しむなど、遊び方の幅が広がった。「操作がシンプルだからすぐ盛り上がれる」という点が評価され、ゲームの対戦文化を家庭に広める役割を果たしたと言える。

メディアレビューでの総評

発売当時のゲーム誌レビューでは、「PCエンジン初期を代表する野球ゲーム」として好意的な評価を受けた。特に『ファミ通』ではグラフィックと音声演出を高く評価しつつ、ゲームバランスについては「エラー要素が人を選ぶ」との指摘もあった。それでも総合的には「ファミスタの楽しさを次世代機で再現し、さらに豪華にした作品」と評され、スポーツゲームの中でも高い位置づけを得ていた。

プレイヤー間での温度差

興味深いのは、プレイヤー層によって評価の仕方が異なっていた点だ。ライトユーザーや子供たちからは「簡単に打てて気持ちいい」「隠しチームが出てくるのが面白い」といった声が多かった。一方で野球に詳しい層やゲームに慣れた上級者からは「選手の能力設定が原作や実際の選手像と食い違う」「オールドリームスの強さが理不尽すぎる」といった不満も見られた。つまり、遊びやすさを求める層には高評価、シミュレーション性やリアリティを重視する層には批判が残る、という二極化した評判が形成されていた。

長期的な評価

その後の続編『ワールドスタジアム’91』が出るまでの間、本作はPCエンジン唯一の野球ゲームとして長らく遊ばれ続けた。発売から数年が経っても「PCエンジンで野球といえばワースタ」という評価は変わらず、レトロゲームとして振り返られる際も「PCエンジンを代表するスポーツゲームの一本」として名前が挙がることが多い。今日のレトロゲーマーの間でも、「ドーム球場の演出や隠しチームの存在が今見てもユニーク」と語られている。

まとめ:評価の二面性

『プロ野球ワールドスタジアム』の評判を総括すると、「豪華さと遊びやすさの両立」という点で高評価を得た一方、「エラーや隠しチームの理不尽さ」に対しては批判もあったと言える。それでも当時の子供たちにとっては強烈な思い出を残す一本であり、今なおレトロ野球ゲームの代名詞として語られているのは確かだ。PCエンジンというハードの歴史を彩る上でも、本作は重要な位置を占めている。

■■■■ 良かったところ

グラフィックの飛躍的な進化

『プロ野球ワールドスタジアム』がPCエンジンで発売された最大の恩恵は、やはりグラフィック表現の向上だろう。ファミコン時代のファミスタはシンプルで親しみやすい反面、ドットの粗さが残っていた。しかしPCエンジン版では選手のユニフォームに陰影がつき、人工芝の模様や球場背景も繊細に描き込まれている。特に「ピッカリドーム」の演出は当時の子供たちにとって衝撃的であり、「本当にドーム球場でプレイしている気分」と評されることも多かった。

サウンドと音声合成の臨場感

審判のコールや本塁打時の音声合成は、1980年代の家庭用ゲームとしては画期的な要素だった。「ストライーク!」「アウッ!」という声が響くたびに、まるでテレビ中継を観ているような臨場感が味わえた。さらにホームラン時のジングルや選手入場の短いメロディーはプレイヤーの記憶に強く残り、野球ゲームとしての「お祭り感」を一段と高めていた。サウンド面の強化は、当時のゲーム少年たちが友人を自宅に呼んで披露したくなるほどの魅力を持っていた。

隠しチームとスペシャル要素

本作の長所を語るうえで外せないのが「隠しチーム」の存在だ。オールドスターズ、メジャーリーガーズ、オールドリームスといった強力なチームは、勝ち抜きモードを進めるごとに現れ、プレイヤーに新たな挑戦を与えた。さらに、パスワード入力で出現するブラックカラーズやレッドカラーズなどのシルエットチームは、裏技的要素として子供たちの間で口コミで広まった。これらの要素は「ただ試合をするだけでは終わらない」遊びを提供し、やり込み度を大幅に高めた。

プレイテンポの良さ

野球ゲームは試合時間が長くなりがちだが、本作は1試合が短時間で終わるよう設計されている。投球—打撃—守備の流れがテンポ良く進むため、ちょっとした空き時間にも1試合を遊ぶことができた。これは「毎日少しずつ遊びたい」という子供たちや、「忙しい社会人が短時間でリフレッシュしたい」というニーズにもしっかり応えていた。ゲーム全体の軽快さは、今なお評価される大きな美点だ。

操作性のシンプルさ

本作の操作はとにかくわかりやすく、野球ゲーム初心者でもすぐにプレイできる点が好評だった。打撃はタイミング良くスイングするだけ、投球はコースと球種を選んで投げるだけ、守備も直感的に動かせる。余計な複雑さを排除した設計は「誰でも楽しめる」というファミスタの精神をそのまま引き継いでおり、ゲーム初心者から上級者まで幅広く支持された理由となっている。

エラーシステムが生む緊張感

新要素として導入された「エラーシステム」は賛否両論あったが、多くのプレイヤーからは「試合が盛り上がる」という肯定的な意見も聞かれた。特に終盤の接戦でフライを落球し、走者が一気に生還するシーンは、現実の野球さながらのドラマ性を生み出した。運要素が絡むことで最後まで勝敗がわからない展開が増え、手に汗握るゲーム展開を楽しめたのは本作ならではの魅力であった。

2人対戦の盛り上がり

本作の2人対戦モードは家庭内や友人同士の遊びの中心として大いに盛り上がった。巨人と阪神を選んで実際のプロ野球さながらの因縁対決を繰り広げる、ナムコスターズを選んでコミカルに楽しむ、といった遊び方ができた。操作がシンプルなため、ルールを知らない友達でもすぐに試合に参加でき、家族の団らんにも役立った。対戦での「一喜一憂する盛り上がり」は、多くのプレイヤーに忘れがたい思い出を残している。

PCエンジン初期の看板タイトルとしての存在感

『R-TYPE』などと並び、本作はPCエンジン初期を代表するタイトルのひとつとされている。アーケードライクな移植タイトルが多かった中で、本作は「家庭用らしい遊びやすさ」と「アーケード級の表現力」をバランス良く兼ね備えていた。そのため、PCエンジンを購入したユーザーの多くが「まず手に取った一本」として名前を挙げており、ハードの普及に貢献した点も高く評価されている。

ファンの記憶に残る一作

総合的に見て、『プロ野球ワールドスタジアム』は「シンプルだけど奥深い」「派手さと遊びやすさを兼ね備えた」野球ゲームとして、多くのファンに愛された。特に、当時小学生だった世代のプレイヤーにとっては、友達と熱中した放課後の思い出と強く結びついていることが多い。今なおレトロゲーム談義の中で「PCエンジンで一番遊んだ野球ゲーム」として語られるのは、この作品の完成度の高さと人々の心に残した印象の深さを物語っている。

■■■■ 悪かったところ

エラー要素の理不尽さ

本作で初めて導入された「エラーシステム」は、確かに試合に緊張感を与えた一方で、多くのプレイヤーにとってはストレスの原因にもなった。特に接戦の終盤、ピンチを切り抜けたと思った直後に落球が発生して失点につながる展開は、「努力が一瞬で台無しになる」と不満を買うことが少なくなかった。守備個人の能力が細かく設定されているわけではなく、チーム単位で「エラー率」が決まっているため、プレイヤーの技術ではどうにもできない部分が大きかったことも、理不尽さを増していた。

隠しチームの圧倒的な強さ

本作を象徴する要素である隠しチームだが、その強さは「やりすぎ」と言われるほどだった。特に「オールドリームス」は、バットを振ればほとんどヒットになる打線、190kmを超える剛速球を投げる投手陣と、まさに反則級の性能を誇っていた。普通に挑んで勝てる相手ではなく、実質的に「どう攻略法を見つけるか」を楽しむ要素だったが、野球ゲームにリアルな対戦を期待していたプレイヤーにとっては「理不尽な壁」に映った。結果的に、ライトユーザーが途中で挫折してしまう要因にもなった。

実際の選手像との乖離

選手データの設定についても、批判が集まる部分があった。例えば俊足だが代走要員に過ぎなかった選手が一番打者として登場したり、逆に原作や現実で主軸を担っていたキャラクターが控えめな能力値で配置されていたりと、整合性の取れていない箇所が散見された。特に野球漫画由来のキャラクターについては「原作再現度が低い」との声が多く、ファンに違和感を与えていた。

守備AIの甘さ

CPUの守備に関しては、ファミコン版からの弱点がそのまま残されていた。ショートゴロやセカンドゴロが外野まで転がり、時にはランニングホームランにつながることもあり、「なぜ改善されなかったのか」と不満が漏れた。この仕様は一部プレイヤーにとって「攻略の余地」ともなったが、緊張感のある試合を望む人には「白ける要素」となったのは否めない。

連合チームの扱いへの不満

阪急や南海など、当時のパ・リーグ球団が独立した形で登場せず「連合チーム」としてまとめられていた点も批判の的となった。アーケード版では全12球団が揃っていただけに、PCエンジン版での簡略化は「なぜ?」という疑問を生んだ。特にパ・リーグファンからは「やはり扱いが軽い」と不満の声が上がり、現実の球団ファンにとっては納得しにくい仕様だった。

難しすぎる操作環境

PCエンジンのコントローラーは丸型の十字キーを採用していたが、この形状が細かい入力には向いていなかった。特に守備操作では「斜め入力が暴発して思う方向に動けない」という不満がよく挙げられている。ファミコンの十字キーに慣れたプレイヤーにとって、PCエンジンの操作感は微妙に違和感があり、ゲームの快適さを損なってしまう場面があった。

続編の少なさ

ファミコンのファミスタシリーズが毎年のように新作をリリースしていたのに対し、PCエンジン版のワールドスタジアムは後続作がほとんど出なかった。1991年に『ワールドスタジアム’91』が登場するまで間が空いたため、ユーザーからは「せっかくの人気作なのになぜ継続しないのか」という不満も聞かれた。シリーズとしての定期的な更新がなかったことは、長期的に見れば残念な点である。

理不尽さが生む賛否

総じて本作のマイナス面は「プレイヤーの努力ではどうにもならない要素が多い」という点に集約される。エラーや隠しチームの圧倒的な性能、守備AIの甘さなどは、プレイヤーの腕前や戦略を超えて勝敗を左右するため、人によっては「遊んでいて納得できない」と感じる部分も多かった。しかし一方で「そこが面白い」「ハプニングがドラマを生む」という声もあったため、受け止め方次第で評価が大きく変わるタイトルであったとも言える。

まとめ:愛すべき欠点

『プロ野球ワールドスタジアム』の悪かったところを振り返ると、確かに理不尽な点や改善不足な部分は多い。だが同時に、それらは本作の“クセ”として記憶に残り、プレイヤー同士の話題を盛り上げる要素にもなった。つまり、欠点そのものが「ワースタらしさ」を形作っていたとも考えられる。遊びやすさを優先したファミスタとの差別化を図った結果、長所と短所がはっきり分かれたのだ。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

ナムコスターズの存在感

『プロ野球ワールドスタジアム』といえば、多くのプレイヤーが真っ先に思い出すのが「ナムコスターズ」だろう。ナムコの人気キャラクターが勢ぞろいしたオリジナルチームは、真剣な野球ゲームの中にユーモアを持ち込む存在として強烈な印象を残した。『ディグダグ』の主人公や『パックマン』など、野球とは直接関係のないキャラクターたちがバットを振り回し、守備につく姿は、子供心をくすぐるものだった。「お気に入りチームはどこ?」という話題になれば、必ずナムコスターズを選ぶプレイヤーが一人はいたほどだ。

俊足の「ぴの」

ナムコスターズの中でも特に人気が高かったのが、足の速さでおなじみの「ぴの」だ。塁に出れば盗塁はほぼ成功、内野ゴロでも悠々セーフになる俊足ぶりは、プレイヤーにとって「切り込み隊長」としての頼もしさを感じさせた。試合の流れを一変させる爆発力があり、「ぴのを一塁に出すかどうか」が勝敗を分けるとまで言われるほどだった。プレイヤーの間では「とりあえず出塁=一点の可能性」と語られることも多く、その存在はまさにゲームバランスを象徴するキャラクターだった。

パワーヒッターの人気選手

本作には実名に近い形で登場する選手が多く、当時のプロ野球ファンにとっては「贔屓チームの主砲を操作できる」という夢が実現した。特に、ガイアンツの四番やライオネルズのクリーンナップなどは圧倒的な人気を集めた。ホームランを打ったときの爽快感は群を抜いており、対戦時に「どの選手で勝負するか」を巡って友人同士で盛り上がる場面も多かった。贔屓球団の看板選手を操作することは、当時の野球少年にとって憧れそのものだったのだ。

スペシャルチームの個性派たち

勝ち抜き戦を進めた先に登場する「オールドスターズ」「メジャーリーガーズ」「オールドリームス」に所属する選手たちは、その強さと個性でプレイヤーに強烈な印象を与えた。特に「オールドリームス」には、俊足・豪打・魔球を操るといった“チート級”の選手が揃っており、初めて対戦したときの衝撃は忘れられないという声が多い。中でも「速水」や「星」といった漫画由来のキャラクターは賛否両論ながらも話題性抜群で、プレイヤーの好き嫌いがはっきり分かれるキャラクターだった。

ブラックカラーズの不気味な魅力

パスワード入力によって登場する「ブラックカラーズ」は、全身が黒いシルエットで描かれる異質なチームだった。能力は既存チームの流用だが、見た目の不気味さや“隠しキャラ”的な希少性から印象に残っているプレイヤーも多い。赤一色の「レッドカラーズ」や白い「オリエンツ」と並び、当時の子供たちの間で「出したことある?」「どうやって戦う?」と話題に上った。性能以上に「特別感」が人気の理由となったキャラクター群である。

印象に残る投手陣

攻略の際に多くのプレイヤーが頭を悩ませたのが投手たちだ。特に「二階堂」の190km超の剛速球や「藤村」の180km級の投球は、打てる気がしないとまで言われた。彼らの存在は確かに理不尽ではあったが、その強烈さゆえに「もう一度挑戦したい」という気持ちを掻き立てるものでもあった。プレイヤーの記憶に深く残るのは、圧倒的に強い敵キャラクターであることが多く、そういう意味では「嫌いだけど好き」という複雑な人気を持つ存在だった。

コミカルさとリアルさの両立

本作のキャラクターの魅力は、現実のプロ野球選手をモデルにしつつも、コミカルなデフォルメが施されている点にある。顔や体型がユニークに描かれ、動きもどこか愛嬌がある。リアルなシミュレーションというより、「楽しく遊べる野球」としてのバランス感覚が光っていた。だからこそ、「このキャラが好き」と素直に言える雰囲気があり、チーム愛や贔屓選手への思い入れを深める土壌になったのだ。

ファンに語り継がれる推しキャラ

総じて、本作の「好きなキャラクター」はプレイヤーごとに違い、ナムコスターズのぴのや、贔屓球団の主力打者、隠しチームの猛者たちなど、誰を選ぶかで会話が盛り上がった。30年以上経った今でも、「あの頃はぴので遊んだ」「二階堂は本当に打てなかった」といった思い出話が語られるのは、キャラクターが単なる駒ではなく、それぞれに個性と物語を持っていたからに他ならない。

[game-7]

■ 中古市場での現状

中古市場における基本的な流通状況

1988年に発売された『プロ野球ワールドスタジアム』は、PCエンジン黎明期を支えた代表的タイトルの一つであるため、現在でも一定数の流通が確認できる。発売から30年以上が経過しているにも関わらず、ヤフオク・メルカリ・駿河屋・Amazon・楽天といった中古市場で常に取引が行われているのは、シリーズの人気と「PCエンジン」というハード自体のコレクション性の高さを反映していると言える。特にナムコ作品は人気が根強く、ファミスタシリーズとの関連性から注目されることも多い。

ヤフオク!での取引傾向

オークション形式で取引されることの多いヤフオクでは、『プロ野球ワールドスタジアム』は1,000円前後からスタートするケースが多く、状態の良し悪しによって落札価格が2,000円前後まで上がる。外箱や説明書付きの完品はコレクター需要が高く、入札が複数重なり3,000円近くまで値が上がることもある。一方で、Huカードのみ・ケースなしといった不完全品は、出品者が安値で即決にすることが多く、1,000円を切る落札例も珍しくない。長期的に見れば大きく値上がりしてはいないが、「状態が良いものは高く売れる」という市場の原則が顕著に表れている。

メルカリでの販売状況

フリマアプリのメルカリでは、ヤフオクよりも即決価格での出品が多く見られる。価格帯はおおよそ1,500円~2,500円程度で安定しており、「箱・説明書付き」「動作確認済み」といった記載があるものほど早く売れる傾向にある。特に2,000円前後で出品された良品は数日以内に購入されるケースが目立つ。逆に、状態が悪いものは1,000円台前半まで価格を下げる必要があり、売れ残ることもある。メルカリ特有の「即購入可」「送料無料」といった条件が取引の決め手になることも多く、購入者は価格より利便性を重視する傾向が強い。

Amazonマーケットプレイスでの相場

Amazonマーケットプレイスでは、他のプラットフォームと比べると価格がやや高めに設定されている。中古品であっても2,500円~3,500円程度が相場となっており、特にAmazon倉庫から発送される「プライム対応商品」は3,000円を超えることが多い。信頼性と即日配送の利便性を重視するユーザー層に向けた価格設定となっており、コレクターよりも「遊んでみたい」と思う一般ユーザーの需要に支えられている。

楽天市場における取り扱い

楽天市場では、中古ゲームショップが出品するケースが多く、価格帯は2,500円~3,500円前後に集中している。ショップによっては「動作保証付き」「クリーニング済み」といった付加価値をつけて販売するため、安心感を求めるユーザーには好まれている。楽天はポイント還元が魅力であるため、実質的な購入価格は他のプラットフォームと大差ない場合も多いが、出品数自体はメルカリやヤフオクに比べると少なめで、品薄感があるのが特徴だ。

駿河屋での安定的な需要

中古ゲーム専門店として定評のある駿河屋でも『プロ野球ワールドスタジアム』は定番商品として扱われている。価格は2,000円前後から2,800円程度で推移し、状態や付属品の有無によって差が出る。駿河屋はオンライン・店舗の両方で販売しているため、在庫切れと再入荷を繰り返すサイクルが見られる。コレクターにとっては「いつでも安心して買える場所」という信頼感があり、特に完品を探す人には駿河屋を利用するケースが多い。

未開封品の希少性

30年以上前の作品ということもあり、未開封新品が市場に出ることは極めて稀である。出品が確認されても価格は4,000円以上、場合によっては1万円近くになることもある。未開封品はコレクターズアイテムとしての価値が強いため、実際にプレイするために購入する人よりも「保存用」「コレクションの目玉」として求める人が中心だ。未開封で外装が綺麗なものは非常に少ないため、オークションで見かけると即決で取引されることが多い。

価格変動の背景

本作の中古価格は、他のPCエンジンタイトルと比べると比較的安定している。これは販売本数が多かったこと、ナムコの人気タイトルとして認知度が高いことが背景にある。ただし、PCエンジンというハード自体の人気再燃や、レトロゲームブームの波に乗ってじわじわと上昇傾向を示すこともあり、完品や状態の良いものは今後さらに値上がりする可能性がある。特に若い世代のレトロゲーム収集家が増えている近年では、出品数が減少し始めると価格が一気に跳ね上がることも考えられる。

コレクター目線での評価

コレクターにとって『プロ野球ワールドスタジアム』は「PCエンジン初期を象徴する一本」として位置づけられている。そのため、単なる野球ゲームとしての評価以上に「歴史的価値」が注目される。ファミスタから続く系譜をPCエンジンへと広げた作品であり、ナムコが家庭用野球ゲームの裾野を広げた証としてコレクションする人も多い。安価で手に入るタイトルでありながら、シリーズ史を語るうえで外せない作品であるため、所持していること自体がコレクターの満足感につながっている。

まとめ:現代における価値

『プロ野球ワールドスタジアム』の中古市場での現状を総合すると、「手に入れやすいが、状態によって大きく価値が変わるタイトル」と言える。安価にプレイ用を入手することもできるし、完品を揃えてコレクション価値を高めることもできる。未開封品に関しては高額化が進んでおり、希少性は年々増している。ナムコの歴史とPCエンジンの歩みを象徴する作品として、今後も中古市場で一定の存在感を持ち続けるだろう。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【中古】PS ワールドスタジアム2

評価 5

評価 5![【中古】[PCE] プロ野球ワールドスタジアム(Huカード) ナムコ (19880520)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1001/6/cg10016010.jpg?_ex=128x128)

![【中古】【表紙説明書なし】[PS] ワールドスタジアム3 ナムコ (19990408)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/1/cg10271844.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[表紙説明書なし][PS] ワールドスタジアムEX バンダイナムコエンターテインメント (19960726)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/0/cg10270346.jpg?_ex=128x128)

![【中古】【表紙説明書なし】[PS] ワールドスタジアム2 ナムコ (19980429)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/1/cg10271250.jpg?_ex=128x128)