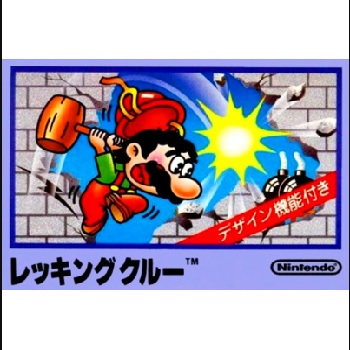

ファミコン レッキングクルー 少々色ヤケあり(ソフトのみ) FC 【中古】

評価 5

評価 5【発売】:任天堂

【開発】:インテリジェントシステムズ

【発売日】:1985年6月18日

【ジャンル】:アクションパズルゲーム

■ 概要

● 建設現場から始まる異色のマリオ体験

1985年6月18日、任天堂がファミリーコンピュータ用ソフトとして世に送り出した『レッキングクルー(Wrecking Crew)』は、当時のアクションゲームの常識を覆す「壊すこと」が目的のユニークな作品である。プレイヤーは建物解体業者として働くマリオ、またはルイージを操作し、敵キャラクターの妨害をかわしながら、ビル内の壁・柱・はしごなどをハンマーで打ち壊していく。ジャンプや踏みつけ攻撃といった従来のマリオのアクションが封じられ、純粋に破壊と手順の最適化を考える知的要素が求められるのが大きな特徴だ。

本作は「固定画面型アクションパズル」として設計されており、ステージ構成は全100面。各ステージはビルの一部を模した構造になっていて、どの順番で壁や足場を壊すかを考えなければ、次のエリアへ移動できない。壊す順序を誤ると完全に詰み状態になる場面もあり、アクションに加えて論理的思考を要する奥深さを持つ。

● マリオは“壊すだけ”の存在

本作のマリオは「ハンマーを振る」ことしかできない。敵に直接攻撃する手段がなく、ジャンプも不可能。シリーズでは珍しい“非攻撃的マリオ”であり、まるでパズルの駒のように慎重な操作を求められる。敵を倒す代わりに、仕掛けや地形を活用して封じ込める戦略が中心となる。特に表と裏の2層構造を持つ地形では、敵キャラが裏側を移動してくるため、タイミングを見計らって扉を開閉させ、敵を裏へ誘導して閉じ込めるなどの工夫が重要となる。

敵キャラクターには、作業員風の「ブラッキー」やヘルメットを被った「ガッツン」、さらには火の玉のように飛び回るトラップなどが登場。マリオは触れるだけでミスになるため、直接戦うよりも逃げ回りながら仕掛けで対処する戦略性が求められる。

● ステージ構造と地形の妙

ステージの地形は左右ループしており、画面の端から出ると反対側に戻る独特の構造を持つ。敵もこのループ構造を利用して移動してくるため、逃げ場を考慮した立ち回りが必要になる。表裏の2層構造と合わせて、立体的な空間を頭の中でイメージすることが攻略の鍵だ。地形の破壊は慎重に行わなければならず、順序を誤ると行き止まりになり、再スタートを余儀なくされることもある。

また、特定の壁を壊すと「ダイナマイト」が現れ、これを破壊することで強力なパワーアップアイテム「ゴールデンハンマー」が手に入る。このアイテムを使えば、通常2~3回叩かないと壊せない壁を一撃で粉砕可能となり、移動速度やハンマーの振り速度も向上。さらに裏側の敵キャラを直接落とすこともできる。

● 全100面と自由なステージ選択

『レッキングクルー』は全100面という大ボリュームを誇り、タイトル画面から自由にステージを選べるステージセレクト機能を搭載している。特定のステージから再開することができるため、初心者にも遊びやすく設計されている。また、4の倍数のステージをクリアすると「ボーナスステージ」が発生し、コイン探しに挑戦できる。隠されたコインの場所はルーレット方式で決まるため、運要素とスピードが求められる緊張感あるミニゲームになっている。

さらに注目すべきは「デザインモード」の存在だ。プレイヤー自身がステージを自由に設計できるモードで、ファミコン周辺機器「ファミリーベーシック」や「データレコーダ」を利用することで作成したステージを保存可能。これにより、当時としては画期的な“ユーザー生成コンテンツ”が楽しめた。

● アーケード版との違いと家庭用での深化

『レッキングクルー』はもともとアーケード基板用タイトルを基にしており、ファミコン版ではステージ構成や敵AI、操作感などが調整されている。特に家庭用版では「ブラッキー」という妨害キャラクターが追加され、プレイヤーの行動を積極的に邪魔する存在として強い印象を残した。ブラッキーはマリオと同じ速度で移動し、同じように壁を壊して進む。結果として、ただのアクションパズルから“心理戦的要素”を持つ緊張感の高い作品へと昇華している。

ブラッキーの存在は、プレイヤーがミスを重ねる最大の原因でもあり、「あと一手でクリアだったのに壊された!」という理不尽さとスリルが本作の魅力でもある。

● 隠されたテクニックと小ネタ

プレイ中に特定のタイミングでダイナマイトを壊すことでゴールデンハンマーが出現するが、条件は非常にシビア。熟練者の間では「ゴールデンハンマーを出すタイミング」「空中歩行バグ」など、裏技的なテクニックが知られており、こうした発見がプレイヤー間で共有されることで、コミュニティ的な盛り上がりも見せた。ステージ構成の多様性と、地形を壊すたびに変化するルート選択の面白さが、飽きの来ない長寿命タイトルとしての地位を築いた。

● ゲーム全体の印象と当時の評価

リリース当時は「スーパーマリオブラザーズ」以前の作品として、マリオシリーズの中でも実験的な位置づけにある。派手なアクションや敵の撃破ではなく、“考えて壊す”ことを中心にした本作は、後のパズルアクションの礎ともなった。全体としては静かなテンポでありながら、緻密な操作と計画性を要するため、アーケード的な爽快感と家庭用の思考性を両立させた異色作として高く評価された。

プレイヤーからは「難しいけど中毒性がある」「解体する音と手応えがクセになる」といった感想が多く寄せられ、長年にわたりファミコン愛好家の間で語り継がれている。

■■■■ ゲームの魅力とは?

● “破壊”を知的に楽しむパズルアクションの革新

『レッキングクルー』の最大の魅力は、「壊す」という単純な行為を、緻密な思考と戦略性に昇華させた点にある。プレイヤーはハンマーを持つマリオを操作して、ステージ内の壁やドラム缶、はしごなどを破壊していくが、単なる破壊衝動のゲームではない。どの順番で、どの位置から壊していくかによって、脱出ルートや敵の動きが大きく変化する。まるで“建築現場を使ったチェス”のような感覚で、先を読む力が問われるのだ。

後年の『マリオvsドンキーコング』や『バルーンファイト』などにも通じる「考えるアクションゲーム」というジャンルを、1985年という早い時期に確立していた点は見逃せない。当時のファミコン市場ではスピード感や爽快感を重視した作品が主流だったため、本作のような「思考系アクション」は極めて珍しかった。

● 敵と仕掛けの“駆け引き”が生むスリル

本作に登場する敵キャラクターは、見た目こそコミカルだが、その動きは実に狡猾だ。特にブラッキーの行動パターンは、プレイヤーの行動を先読みして壁を壊し、ルートを奪ってくるほどに執念深い。プレイヤーは単に逃げ回るのではなく、敵の進路を予測して仕掛けを使い、裏側へ追い込んで封じる戦略を立てる必要がある。この“相手との心理戦”が本作の緊張感を高め、成功したときの爽快感をより引き立てる。

さらに火の玉のようなトラップが不定期に登場し、ステージを移動するたびに緊張が走る。予測不能な動きに対応するためには、瞬発力と冷静な判断が欠かせない。この絶妙なバランスが、アクションとパズルの要素を両立させる要になっている。

● ゴールデンハンマーがもたらす“爆発的快感”

通常のハンマーでは何度も叩かないと壊れない壁が多いが、特定の条件を満たすことで出現する「ゴールデンハンマー」を入手すれば、ゲームの流れが一変する。金色に輝くハンマーは、耐久度の高い壁を一撃で粉砕するだけでなく、裏側にいる敵キャラをも叩き落とせる強力な性能を持つ。さらに、移動速度や攻撃テンポが向上し、軽快なリズムで建物を破壊していく感覚はまさに爽快の一言。

BGMもこの状態では特別なものに切り替わり、プレイヤーのテンションを一気に高めてくれる。この一瞬の無双状態をいかに活かすかが上級者プレイの見せどころであり、「完全制覇」を目指すファンたちにとっては腕前を競う大きな魅力となっている。

● 全100面が生み出す長期的なやり込み要素

100面という膨大なステージ数は、1985年当時のファミコンゲームとしては破格のボリュームだった。各面ごとに異なる構造・仕掛け・敵の配置が用意されており、毎回新しい解法を模索する楽しみがある。ステージセレクト機能によって、自分の好きな面を選んでプレイできるため、難易度の高い面に再挑戦することも可能。

また、4の倍数の面をクリアするたびに訪れるボーナスステージでは、運とスピードが試されるコイン探しゲームが展開される。単調になりがちなパズルアクションの流れにアクセントを加え、プレイヤーの集中力をリフレッシュさせる効果を持っている。

● “デザインモード”が切り開いた未来的要素

『レッキングクルー』が特に画期的だったのは、「自分でステージを作る」という自由度を持たせた点だ。1985年という時代において、プレイヤーがオリジナルのステージをデザインし、それを保存して何度も遊べる仕組みは驚異的だった。ディスクシステム版ではフロッピーディスク上にそのまま保存でき、ROM版では「ファミリーベーシック」と「データレコーダ」を使ってデータを記録するという高度なシステムが採用されている。

この要素は、のちに『マリオメーカー』などの“ユーザークリエイト型ゲーム”の源流と評されることも多く、任天堂の創造性の高さを象徴するものと言える。プレイヤー自身がゲームの設計者となり、他者と攻略を共有する――そんな現代的な遊び方を、すでにこの時点で提示していたのだ。

● 遊ぶほどに深まる“職人芸の手触り”

『レッキングクルー』は、単にステージをクリアするだけでなく、“いかに美しく壊すか”を追求する楽しさがある。最短ルートで壊す、敵を効率よく封じる、連続破壊でボーナス得点を狙う――これらを意識してプレイすることで、作業が芸術的なパズル解法へと変わる。操作は単純だが、最適解を導くには精密なタイミングと空間把握力が必要であり、熟練者が磨き上げたプレイはまさに“解体職人”そのもの。

ゲーム内の音やリズムも魅力的で、ハンマーを振るたびに鳴る「カンッ」という金属音は妙に心地よく、破壊の連鎖を演出する効果音が爽快感を倍増させる。グラフィックは当時としては簡素だが、シンプルな色使いが視認性を高め、プレイヤーの集中を妨げない洗練されたデザインとなっている。

● 誰でも遊べるが奥が深い“任天堂流ゲーム設計”

本作の難易度設計は、初心者から上級者まで楽しめるよう巧みにバランスが取られている。序盤のステージでは、基本的な破壊の流れを学びつつ、敵の動きや地形の使い方を自然に覚えられるようになっており、チュートリアル的な役割を果たしている。一方で中盤以降は、わずかな判断ミスが致命的になる緊張感のある構成へと変化。終盤には、連鎖的に仕掛けを動かす高難度の面も登場し、長期的にプレイヤーの成長を促す作りとなっている。

“考えること”と“反射的に動くこと”を両立させたデザインは、まさに任天堂らしい職人芸の結晶であり、後のゲームデザインにも多大な影響を与えた。

● 静かで奥深い魅力が光る“異端のマリオ”

『レッキングクルー』は、ジャンプも攻撃もできない“非力なマリオ”を通じて、プレイヤーに別の角度からアクションゲームの面白さを再認識させた作品である。ステージを破壊し尽くすことで生まれる達成感、敵との駆け引きで得られる緊張感、そして限られた行動の中で最善手を導く知的満足感――そのすべてが本作の独自の魅力となっている。

派手さこそ少ないが、じっくりと考え、慎重に一手を選ぶ快感は他のマリオ作品では味わえない。まさに“静のアクションゲーム”として、今なお独自の存在感を放ち続けているのだ。

■■■■ ゲームの攻略など

● 基本操作と立ち回りのコツを押さえよう

『レッキングクルー』は見た目こそシンプルだが、操作精度と戦略性が試される知的アクションパズルである。プレイヤーができるのは「左右移動」と「ハンマーを振る」のみ。ジャンプも攻撃もできないマリオにとって、敵から逃げる手段は地形を利用することしかない。 まず重要なのは、壊す順序の計画である。無闇に壁や足場を壊すと、移動ルートがなくなり詰んでしまう。ゲーム開始時に一度「ポーズ」をかけ、十字キーで画面をスクロールさせて全体構造を確認するのが基本。壊す対象が多いステージほど、最短ルートを想定して動くことが求められる。

敵の動きも計算に入れる必要がある。敵はマリオの位置を感知して動くため、どのタイミングで仕掛けを壊すかを慎重に選ぶと安全に進める。最初の数面で「敵の行動パターン」と「地形のクセ」を観察しておくことが、後半ステージ攻略の第一歩となる。

● 敵キャラごとの特徴と対処法

敵キャラの行動パターンを理解することが、攻略の近道である。 – ブラッキー:最も厄介な存在で、マリオと同じように壁を壊しながら進む。時にはプレイヤーより先に壁を破壊して道を塞ぐことも。落とせる地形ではブラッキーを下層へ落とし、再び上がってこられないようにしてしまうのが理想。 – ガッツン:頭にヘルメットをかぶった敵で、一定のパターンで往復する。ルートを予測して安全地帯を作るのが有効。 – 火の玉(フレア):突発的に出現し、マリオに触れると即ミス。一定の間隔で出てくるため、出現位置を覚えたらその瞬間に壁を叩かないよう注意が必要だ。

敵を倒す手段は存在しないが、地形の裏側を活用すれば封じ込めることはできる。敵は表と裏を自由に行き来できるため、扉を叩いて開閉させ、タイミングよく裏へ誘導し、閉じ込めてしまおう。裏に送った敵は表に攻撃できないため、一時的な安全地帯を確保できる。

● ステージ構成と地形の攻略パターン

序盤のステージは単純な構造が多いが、進むにつれて「壊すと足場が消える」「上層に戻れない」といった一方通行構造が増える。ここで鍵となるのは“はしごの残し方”。はしごを早めに壊してしまうと、後から戻れなくなるため、移動経路の確保を最優先に考えよう。 また、壁や足場の耐久度もステージごとに異なる。2回・3回叩かないと壊れない壁は、敵の接近を避ける時間稼ぎにも利用できる。攻め急がず、耐久の高い壁を盾にしながら位置を調整するのも有効なテクニックだ。

さらに、壁を壊す際は“連鎖破壊ボーナス”を狙うとスコアアップが狙える。テンポよく連続で壁を叩くと得点が加算されるため、時間に余裕があるステージでは積極的に狙うとよい。得点稼ぎは残機増加にもつながるので、長期攻略では大きな意味を持つ。

● ゴールデンハンマーを活用したパワープレイ

ステージ内で特定の条件を満たすと出現する「ゴールデンハンマー」は、攻略の切り札である。条件はステージごとに異なるが、多くの場合は特定の順番でダイナマイトを壊すことで入手可能。これを手に入れるとマリオは一時的に超人的な力を得て、耐久度の高い壁を一撃で破壊できる。

この状態では、裏側の敵キャラを直接叩き落とすことも可能。さらに、通常ではあり得ない“空中歩行”も可能になる。これは本来想定外の挙動であり、ステージによっては本来のルートを無視してショートカットできる。上級者の間ではこの状態を活かした「タイムアタック攻略」が人気で、100面をいかに短時間でクリアするかを競う遊び方も生まれた。

ただし、ゴールデンハンマーは一度ミスすると効果が失われるため、使いどころの見極めが肝心。確実に活用できる安全な場面で使い、リスクを減らすことが上級者の鉄則だ。

● ボーナスステージで得点を稼ぐコツ

4の倍数ステージをクリアすると出現するボーナス面では、ブラッキーより先に隠されたコインを探し出すことが目的となる。コインの位置はランダムで決まるため、運も絡むが、ブラッキーの動き方を読むことである程度予測できる。ブラッキーはプレイヤーの行動を模倣する傾向があるため、動きを逆手に取り、相手の壊した場所からヒントを得る戦法も有効だ。

一発でコインを掘り当てると大きなボーナスが入るため、リズムよく壁を壊していくことが重要。スコアを伸ばすためには、ボーナス面での成功が不可欠となる。

● 詰みを回避するための思考手順

『レッキングクルー』の最大の特徴でもあり、同時に難関でもあるのが“詰み”の概念である。ステージ中には、壊す順序を誤ると二度とクリアできなくなる構造が多く存在する。これを避けるためには、プレイ前に次の3つを意識しておくとよい。

上層から下層へ壊す原則を守る – 足場を壊すと戻れない。下から順に壊すと詰む。

敵の動線を遮らない – 敵を閉じ込めたつもりが、自分のルートも塞ぐことがある。

ポーズ機能を活用する – 画面をスクロールして全体を見渡し、ルートを事前に設計する。

これらを徹底することで、ほとんどのステージは安定して攻略できるようになる。難関面ほど「動き始める前の計画」が鍵であり、焦らず慎重に進めるのが鉄則だ。

● デザインモードを使った応用的な楽しみ

上級者に人気なのが、デザインモードでのオリジナルステージ作成である。自分で仕掛けの配置を考える過程で、ゲーム設計の構造を理解できる。敵を封じるトリック、ダイナマイトの誘導位置、最短ルート設計などを自作することで、“作ることで学ぶ攻略法”を体験できるのだ。

作成したステージを何度もプレイすると、敵AIの挙動パターンが手に取るように分かるようになる。結果として、既存ステージの攻略精度も飛躍的に上がる。ファミリーベーシックを活用すれば、データを保存して友人同士で挑戦し合うことも可能で、当時としてはまさに“自作ゲーム文化”の萌芽といえる。

● 上級者向けテクニックと裏技

プレイヤーの間で知られるテクニックの一つに、“空中歩行バグ”がある。ゴールデンハンマーを持った状態で特定の位置を叩くと、マリオが空中を歩けるようになり、ステージをショートカット可能。これを利用すれば通常では不可能なルートからゴールへ到達できる。

また、“敵落とし連鎖”という高得点テクニックも存在する。裏側の敵を複数まとめて落とすと、連続ボーナスが発生する仕組みで、得点稼ぎにおいて非常に有効だ。ただし、落下した敵は怒ってスピードが上がるため、タイミングを誤ると一気に追い詰められる。リスクとリターンの駆け引きがこのゲームらしい奥深さを生み出している。

● 全100面クリアを目指すために

100面すべてをクリアするには、記憶力と根気が必要だ。1面ずつの攻略メモを取り、どの順番で壁を壊すと詰むのかを記録しておくのが最も確実な方法である。特に後半ステージでは、地形の裏表や敵の行動タイミングを完全に覚えておかないと突破が難しい。

幸いにも、本作はステージセレクト機能により途中から再挑戦できるため、失敗を恐れず挑戦を重ねることができる。こうした“繰り返し学習型”の構造がプレイヤーの技術を自然に引き上げ、やり込み要素として機能している。

● 総合的な攻略の心得

最終的なコツをまとめると、「焦らず、考えて、壊す」。 敵を倒すことよりも、正しい順序を見抜くことが最優先であり、時には1分以上動かずに地形を観察するのも立派な戦略だ。行動の一つひとつに意味を持たせることで、ステージの構造が徐々に“読める”ようになっていく。この感覚が身につくと、難関ステージでもスムーズに突破できるようになるだろう。

■■■■ 感想や評判

● 静かなマリオの異色作として再評価された存在

『レッキングクルー』は発売当時、同年に登場した『スーパーマリオブラザーズ』の爆発的ヒットの陰に隠れ、やや地味な印象を持たれていた。しかし、年月が経つにつれて本作特有の緻密なパズル性と設計思想が再評価され、「アクションと知的思考を融合させた先駆的作品」としてファミコン愛好家の間で高い評価を得ている。 とりわけ、マリオが“敵を倒さない”というコンセプトは当時としては革新的であり、ジャンプもできず、ただハンマーで壁を壊すという制限が逆に戦略的な魅力を生んだ。多くのプレイヤーが「最初は戸惑ったが、理解してくるとクセになる」と語り、独特の静かな緊張感に魅了されたという声が多い。

本作を再プレイしたファンの間では、「スピードよりも思考を重視するマリオ」「職人のように仕掛けを読み解く快感」という言葉が象徴的に使われる。単なる懐古ではなく、現代のパズルゲームにも通じる設計思想が評価されているのだ。

● 当時のプレイヤーが語る“難しくも中毒性のある魅力”

発売当初のファミコン誌や口コミでは、「序盤から難しい」「敵の動きがいやらしい」といった声が多かった。特にブラッキーの妨害行動は印象的で、「まるで意地悪な同僚と仕事してる気分だ」とユーモラスに語るプレイヤーもいた。一方で、この理不尽とも言える敵の存在が、後の達成感を際立たせるスパイスになっている。 攻略本などが普及していなかった時代、プレイヤーたちはノートに自作のマップを書き込み、「どの順番で壊せば詰まないか」を研究しながら挑んでいたという。そうした“試行錯誤の積み重ね”こそが、本作の最大の面白さだと語られる。

「アクションというよりは現場パズル」「ひとつ壊すたびに未来が変わる感じ」といった感想も多く、単純なルールの中に深い戦略性があることが伝わってくる。特に中盤以降のステージ構造は、一手の誤りで完全に詰むこともあるため、緊張感と知的刺激が共存している。

● ファンの記憶に残る“ゴールデンハンマー”の快感

多くのプレイヤーが共通して語る魅力のひとつが、ゴールデンハンマーの存在だ。入手条件が特殊で偶然見つけることも多く、「初めて金色のハンマーを取ったときの衝撃は忘れられない」と語る声が非常に多い。 通常では何度も叩かないと壊れない壁を一撃で粉砕できる爽快感、軽快に響く専用BGM、そして視覚的な派手さ――そのどれもが、普段の緻密なプレイとは対照的な“開放感”を演出している。特に上級者の間では「いつどこでゴールデンハンマーを使うか」が戦略の核心とされ、プレイ動画や攻略記事でも定番の見せ場となっている。

SNS世代以降のプレイヤーがファミコンミニやSwitch Onlineで再挑戦した際も、「今でもあの音楽が頭から離れない」「現代のゲームに通じるカタルシスがある」と絶賛するコメントが多く寄せられている。

● 難易度の高さに賛否あり

本作の評価を語るうえで避けて通れないのが、高い難易度である。全100面というボリュームは圧倒的だが、20面を超えるあたりから一気に設計が複雑化し、攻略ルートを間違えるとすぐに詰む。特に後半のステージでは、敵の動きと地形破壊の順序を完全に記憶しないと突破できない構造が多く、「まるでパズル職人の試験」と評されるほどだ。

しかし、難易度が高い分、クリアした時の達成感はひとしお。ファンの中には「1面クリアするたびに自分の頭が良くなった気がした」と語る者もいる。プレイヤー自身が試行錯誤しながら学んでいく設計こそ、任天堂作品らしい“遊びの学習”であり、これが本作を名作たらしめる要因の一つだといえる。

● 雑誌・メディアでの評価と位置づけ

発売当時のゲーム雑誌では、「静かな知略型マリオ」「解体屋という職業設定がユニーク」と好意的なレビューが多かった。ファミコン通信(現ファミ通)初期号でも、「単純な操作ながら奥が深く、遊び応えのあるパズルアクション」として高評価を獲得している。 一方で、「スーパーマリオ」のような爽快なジャンプアクションを期待した層からは、「動きが重く、スピード感がない」との指摘もあり、ややマニア向けの作品という評価もあった。

しかしその後、プレイヤーの間での評価は着実に上昇していく。1990年代のレトロゲーム特集では、「ファミコン屈指の頭脳派アクション」として再び注目を浴び、2000年代には海外のファンサイトでも“Underrated Mario Game(過小評価されているマリオ作品)”として紹介されるようになった。

● ゲーム文化の中での存在意義

『レッキングクルー』は単なる一タイトルにとどまらず、任天堂が“遊びの実験”を行っていた時代の象徴でもある。マリオという人気キャラクターを使いながらも、あえて通常のアクションを封印し、“制約の中で楽しさを生み出す”ことを追求したその姿勢は、任天堂の開発哲学そのものだ。 この実験精神がのちの『マリオメーカー』や『ピクミン』など、「プレイヤーが考えて楽しむ」ゲームへと受け継がれていると見る評論家も多い。 特に海外のゲームデザイン研究者の間では、本作を「プレイヤー主導型ゲームデザインの原点」と位置付ける意見もあり、ゲーム史的な価値は非常に高い。

● 現代のプレイヤーから見た魅力と課題

現代のゲームファンが改めてプレイした際に感じるのは、「シンプルゆえの難しさ」と「無駄のない設計の美しさ」だ。3Dグラフィックや複雑な操作が当たり前になった今、本作のように少ない要素で深い体験を生むゲームはむしろ新鮮に映る。 一方で、ジャンプや攻撃がないことに不満を持つプレイヤーも一定数おり、「もう少しアクション性が欲しい」「制限が多すぎる」という声もある。とはいえ、それらの制約こそが本作の核心であり、“制限された中で工夫する楽しさ”を体感できる点が本質的な魅力といえる。

Switch Onlineなどで再配信された際には、SNS上で「思ってたより頭を使う」「昔の任天堂はすでにマリオメーカーの種を植えていた」といったコメントが相次ぎ、再び注目を集めた。

● ファンが語る名場面と印象的な瞬間

プレイヤーの印象に残っているシーンとして多く挙げられるのが、「敵に追われながら最後の一枚の壁を壊す瞬間」や、「ブラッキーに先回りされて壁を壊され、詰んだときの絶望感」である。これらは単なるミスや成功体験ではなく、人間的なドラマを感じさせる体験として語られている。 また、ゴールデンハンマーを入手してBGMが変わる瞬間、敵を一気に叩き落とす快感、ボーナスステージでコインを一発で掘り当てる瞬間など、プレイヤーそれぞれの中に“小さな達成の物語”が刻まれている。こうした積み重ねが、『レッキングクルー』という作品を単なるパズルアクション以上の“記憶に残る体験”へと押し上げている。

● 総評 ― 忘れられない「考えるマリオ」

『レッキングクルー』は、派手な演出も多彩な敵キャラもないが、考えることの楽しさを極限まで研ぎ澄ませた名作である。地味に見えて、プレイするほどに深みが増す“知的アクション”の完成形とも言えるだろう。 ファミコン時代の作品ながら、現代のインディーゲームにも通じるミニマルなデザインと挑戦精神を持ち合わせており、「マリオのもう一つの顔」として多くのファンの記憶に残り続けている。

■■■■ 良かったところ

● シンプルなのに奥深い構造設計の妙

『レッキングクルー』の最も称賛される点は、「壊すだけ」なのに飽きない奥深さである。プレイヤーが行える行動は、移動とハンマーを振るだけ。しかし、その単純さの中に驚くほど多くの思考が詰まっている。壁を壊す順番を一つ間違えるだけで完全に行き詰まることがあり、ステージ構造を読み解く観察眼と、未来を予測して行動する戦略性が要求される。 それでいて理不尽ではなく、プレイヤーの工夫で必ず突破できる設計が見事だ。ルールは極めて明快だが、その組み合わせが無限のパターンを生み出す――まさに任天堂らしい「遊びの数学的デザイン」が光る部分である。

多くのプレイヤーが「考えるほど面白くなる」「ミスしても納得できる」と語るように、敗北が学習に直結する設計はストレスを快感に変える魔法のバランスを持っている。

● 壊す快感と音の心地よさが癖になる

もう一つの魅力は、ハンマーで壁を叩く瞬間の圧倒的なフィードバック感だ。金属音にも似た「カンッ」というサウンドは耳に心地よく、連続で壁を破壊していくと、リズムゲームのような爽快感を覚える。ハンマーを振るたびに画面が微妙に揺れる演出も手応えを増幅させ、プレイヤーに“物を壊している”というリアルな感覚を与える。

当時のファミコンではサウンドチップの制約が大きかったが、その中でここまで繊細に音と振動のテンポを調整した作品は珍しい。BGMもテンポが落ち着いており、焦らず論理的に動く本作のリズムにぴったりだ。特にゴールデンハンマー取得時の専用曲はファンの間で名曲とされ、プレイヤーの集中を一気に高めてくれる。

● “敵を倒せない”からこそ生まれるスリル

本作には、通常のマリオシリーズでおなじみの「踏みつけ」や「攻撃で撃破」という要素が存在しない。この制約が、逆にスリリングな面白さを生み出している。敵が迫ってきても、プレイヤーは戦えない。ただ逃げるか、地形を利用して封じ込めるしかない。 この“無力感の中での駆け引き”が、他のアクションゲームでは得られない緊張感をもたらす。敵をかわしながら壁を破壊していく過程は、まるで綱渡りをしているような集中を必要とし、1面クリアするたびに達成感を強く感じられる。

特にブラッキーとの追いかけっこは、本作の代名詞といえるほど印象的だ。マリオと同じスピードで移動し、壁を破壊しながら執拗に追ってくる彼との戦いは、理不尽でありながらもどこか愉快で、プレイヤーの記憶に強く残る。

● 全100面+デザインモードという圧倒的ボリューム

1985年当時、ファミコンの多くの作品は20~50面程度のボリュームだったが、『レッキングクルー』は100面という異例の長さを誇った。しかも、同じ構造の繰り返しではなく、各ステージごとに異なる地形・敵配置・仕掛けが用意されている。そのため、プレイヤーは常に新鮮な緊張感を保ちながら遊び続けられる。

さらに、自分でステージを作ることができる「デザインモード」は、当時の家庭用ゲームとしては革命的だった。プレイヤーが“遊ぶ側”から“作る側”に回る体験は、今でこそ『マリオメーカー』で一般化したが、実はこの作品がその始祖とも言える。自作ステージで友人同士が競い合うという文化を生み出した点も、本作の功績として高く評価されている。

● ゴールデンハンマーによる爽快なカタルシス

ゲーム全体がじっくり考える知的パズルである一方、ゴールデンハンマーの存在は“解放の瞬間”を提供してくれる。出現条件を満たして手に入れると、壁を一撃で粉砕し、敵すら落とせる無敵状態に突入。この瞬間のBGM変化と視覚効果がプレイヤーの脳を刺激し、まさに爽快そのもの。 普段は慎重に行動していたマリオが突然超人に変わるコントラストが心地よく、緊張と解放のリズムを巧みに演出している。この“ご褒美設計”こそ、任天堂のゲームデザイン哲学の真骨頂である。

また、ゴールデンハンマー状態で見られるバグ的挙動――空中歩行や裏側への干渉など――も、プレイヤー間では“裏技的遊び”として親しまれ、単なる道具以上の存在感を放っている。

● ステージセレクトによる自由度の高さ

本作はタイトル画面で自由にステージを選べる珍しい構成になっている。これにより、途中で詰んでも何度でも好きな場所から再挑戦できる。プレイヤーは自分の苦手な面を集中的に練習できるため、試行錯誤のテンポが非常に良い。 さらに、ステージセレクトは単なる救済措置にとどまらず、「この面をどう壊すのが最速か」「得点を最大化するルートはどこか」といった研究プレイを可能にしている。プレイヤーの自主的な探求心を刺激するこの仕組みが、本作の寿命を何倍にも延ばしている。

ファミコン時代において“選べる自由”は珍しく、コンティニューやステージジャンプを備えた作品はまだ少なかった。この設計は後の任天堂タイトルに大きな影響を与えている。

● スコアアタックとタイムアタックの両立

『レッキングクルー』は得点制を採用しており、ただクリアするだけでなく、どれだけ美しく壊すかが評価の対象になる。連鎖的に壁を破壊して高スコアを狙う、敵の妨害を最小限にして短時間で攻略する――この2つのプレイスタイルが共存している点も魅力だ。 特に上級者は“最短クリア時間”を競う「タイムアタック」に挑戦することが多く、限られた操作でどれだけ効率的に破壊を完了できるかが腕の見せ所。速度と正確性の両立を追求することで、パズル性がよりアクション寄りに感じられる。

単純なルールながら、プレイスタイルによって無限の遊び方が生まれる――これが本作の最大の強みのひとつだ。

● 任天堂らしい温かみのある演出

グラフィックは派手ではないが、建設現場を思わせる背景やコミカルな敵キャラの動きなど、どこか温かみのあるデザインが光る。マリオの表情も細かく描かれており、ハンマーを振る姿や転落時の仕草に独特の可愛らしさがある。 また、各要素のアニメーションが非常に滑らかで、敵の動きや壁の壊れ方が分かりやすく、プレイヤーの判断を助けてくれる。これは任天堂のゲームデザイン哲学――「プレイヤーが迷わず楽しめる視覚設計」――の好例であり、時代を超えて評価されている理由の一つだ。

派手さではなく“遊びやすさ”を最優先した結果、今プレイしてもストレスを感じない操作感を実現している点は驚異的である。

● ファンの記憶に残る「知的達成感」

『レッキングクルー』をクリアしたプレイヤーが口を揃えて言うのが、「クリアした時の達成感が他のアクションとは違う」ということだ。敵を倒して終わりではなく、自分の頭で考えたルートが成功することで得られる快感――それはパズルを解いた時の満足感に近い。 攻略を重ねるうちに、マリオがまるで自分の分身のように感じられ、ステージを破壊していく動作そのものが“思考の具現化”のように感じられる瞬間が訪れる。この“プレイヤーとキャラクターの一体感”こそ、本作が何十年経っても色褪せない最大の魅力である。

■■■■ 悪かったところ

● 序盤から要求される難易度の高さ

『レッキングクルー』は、シンプルな操作性とは裏腹に最初からプレイヤーの思考力と判断力を強く求める。多くのファミコンゲームが1~3面でチュートリアル的な設計をしていたのに対し、本作は初期ステージからすでに“正解手順を見抜かないと詰む”構成になっている。 アクションゲームとしての直感的な楽しさを求める人には、この序盤の壁が非常に高く感じられる。ハンマーを振る速度も遅く、敵の追跡スピードに慣れるまでは理不尽さすら覚えることもある。

「せっかく最初の数分でゲーム性を理解しても、5面目あたりから一気に詰まる」といった声が多く、カジュアルプレイヤーには取っ付きづらい点として指摘されてきた。

難易度の調整がやや急すぎる――それが本作最大の課題の一つといえる。

● 操作レスポンスのもっさり感

本作の操作感は、マリオシリーズの中でも特に“重たい”。ジャンプができないことに加え、移動スピードが遅く、ハンマーを振ってから次の動作に移るまでの硬直時間が長い。そのため、敵の接近を回避する際に“間に合わない”感覚がしばしば起こる。 プレイヤーからは「1テンポ遅れて動く」「ハンマーを振ると逃げ遅れる」といった声が多く、特に後半ステージのシビアな配置ではストレス要因になりやすい。

この仕様は設計上の意図であり、“慎重な操作を促すための遅さ”なのだが、テンポの速いアクションゲームに慣れた層には受け入れにくい。結果的に「思考型アクション」としての個性を保つ反面、爽快感を犠牲にしている部分が否めない。

● “詰み”構造の厳しさとリセットの煩雑さ

『レッキングクルー』のステージデザインは巧妙だが、壊す順序を少し間違えるだけでクリア不可能になることが多い。これが本作の魅力でもあり、同時に最大のストレスでもある。 問題は、一度詰んでしまうとやり直し方法がリセットしかないという点。特に中盤以降の長いステージでは、間違いに気づいた時点でやる気が削がれることもある。ステージセレクト機能が存在するとはいえ、「詰み→リセット→再選択→ロード」の手順を繰り返すのはテンポを阻害し、長時間プレイの障害となる。

プレイヤーからは「せめてステージ中でリトライできるボタンが欲しかった」「失敗が即リセットなのは厳しい」との意見も多く、現代のプレイヤー視点で見ると不親切に感じられる部分だ。

● ブラッキーの理不尽な妨害行動

本作のもう一つの“悪名高い要素”が、敵キャラクター・ブラッキーの存在だ。彼はプレイヤーと同じ行動ができる上に、移動速度・ハンマー速度ともにわずかに上回っている。しかも、AIの動きが非常に攻撃的で、プレイヤーの進行を意図的に邪魔してくる。 壁を壊して進もうとすると、ちょうどその壁を先に壊されてルートを奪われることもある。場合によってはブラッキーが壊したせいでステージが詰むことさえあり、「敵ではなく同僚に邪魔されている気分」と評されることも。

その一方で、ステージによってはブラッキーをうまく利用することで敵を誘導できる設計になっているが、意図的にコントロールするのは難しい。結果的に「運ゲー感が強い」と感じるプレイヤーも多く、好みが分かれる要素となっている。

● 火の玉トラップの理不尽さ

ステージ中を飛び回る火の玉(フレア)は、ランダム要素が強く、突然現れてマリオを一撃で倒すことがある。特に高難度ステージでは、画面端から出現してすぐに接触してしまうことも多く、避ける手段がないケースがある。 火の玉の出現タイミングを完全に把握するのは困難で、「今のはどうしようもない」と感じる瞬間が少なくない。これが連続すると、プレイヤーのモチベーションを削ぐ要因になる。

アクション要素を引き締める緊張感を演出しているとも言えるが、パズル的に考えて動く本作において、こうしたランダム性はやや不釣り合いに感じることもある。

● グラフィックの地味さと視覚的変化の少なさ

ファミコン後期に比べると、1985年の本作は色数や表現力に制限がある時代の作品だ。そのため、全体的に画面が単調で地味に感じられる。建設現場という舞台設定のため、背景はほぼ一色のパターン壁で構成されており、ステージを進めても視覚的な変化が乏しい。 もちろん、当時の技術水準を考えれば十分な完成度だが、「せっかく100面もあるのに雰囲気が変わらない」という声は根強い。特に子ども層には派手さが足りず、「難しい上に地味」という印象を与えてしまった。

また、敵キャラの種類も限られており、見た目のバリエーションが少ないことも単調さを助長している。プレイヤーが長く遊ぶほど、変化を求めてしまうのは自然な心理だろう。

● 音楽とテンポの単調さ

『レッキングクルー』のBGMは落ち着いたテンポで構成されており、思考型パズルとしては理にかなっている。しかし、1面から100面までほぼ同じ曲調が続くため、長時間プレイしていると飽きが来やすい。 ゴールデンハンマー取得時やボーナスステージで変化はあるものの、もう少しシーンごとに音の抑揚があれば、より没入感が増しただろう。 音楽の静けさが本作の“静かな緊張感”を支えている一方で、ファミコン時代の他作品――たとえば『アイスクライマー』や『エキサイトバイク』――のような躍動感に欠ける印象を与えたのも事実である。

● ゴールデンハンマーのバランス崩壊

ゴールデンハンマーは爽快で魅力的な要素だが、あまりに強力すぎるため、一部ステージのバランスを完全に壊してしまう。取得すると本来のパズル性が消失し、敵を一撃で落としながら最短ルートで突破できる。 このため、せっかく練り込まれた難関ステージも「運良くハンマーを出しただけで終わる」ことがあり、設計の妙を味わう前にクリアしてしまうケースも多い。上級者にとっては裏技的楽しみだが、初心者にとっては「偶然の力でクリアした」と感じてしまい、達成感を損ねることもある。

また、ハンマーを得る条件が分かりにくいため、初見プレイヤーが意図せず発動して「なんで壊れたのか分からない」という混乱を招くこともある。バランス調整の難しさが垣間見える要素だ。

● 一部のバグ・挙動不具合

ファミコン初期の作品らしく、特定の条件でキャラクターが地形に埋まったり、動けなくなる“ハマりバグ”が存在する。とくにドラム缶や壁の隙間にマリオが重なるように落下すると、操作不能になりリセットしか手段がないことがある。 当時のハードウェア制約によるものとはいえ、100面のうち数面ではこのバグが実質的なトラップになっている。プレイヤーからは「ゲームよりもリセットボタンとの戦い」と揶揄されたほど。

現在の基準で見ると小さな不具合だが、長時間プレイしている最中に起こると精神的なダメージが大きい。特に連続プレイ中に発生すると、やり直す気力を奪う原因となる。

● 当時のプレイヤー層に合わなかった設計

1985年当時、ファミコン市場はまだ「家族で楽しむ」「子どもでも遊べる」ことが重視されていた。本作のような“論理的パズル”に強いゲームは、当時の低年齢層には難解で、親世代にも理解されにくかった。 その結果、他のマリオ作品のような大ヒットには至らず、知る人ぞ知る“硬派なマリオ”としてマニアの間で語られる存在になった。 いま振り返れば、こうしたニッチさが本作の魅力でもあるのだが、発売当時の評価を下げた一因であることは否めない。

● 総評 ― “思考型ゲーム”の宿命的な難しさ

総じて『レッキングクルー』の“悪かったところ”は、その独自性ゆえに万人向けではなかった点にある。難易度、テンポ、地味なビジュアル――どれも意図的に作られた設計だが、派手さやスピードを求めるプレイヤーにとっては物足りなさを感じる。 しかし、これらの要素は同時に“本作を唯一無二にしている理由”でもある。制約を逆手に取ったゲームデザイン、緊張感ある駆け引き、そして理不尽と紙一重のパズル性――それらすべてが『レッキングクルー』を語る上で欠かせない要素である。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

● 主人公マリオ ― 解体現場の“職人ヒーロー”

『レッキングクルー』におけるマリオは、他のシリーズ作品とはまったく異なる表情を見せる。いつものように敵を踏みつけて倒したり、パワーアップアイテムで無敵になるような派手さはない。ここでの彼は、ただ一人で無数の壁と向き合う“無言の職人”だ。 ハンマーを手に、黙々とビルを壊していく姿には、どこか現場作業員のリアリティが漂う。戦うでもなく、逃げるでもなく、ただ計画的に壊す――その姿はまるで仕事人のようで、プレイヤーの多くが「静かな格好よさを感じる」と口をそろえる。

この作品のマリオは、汗を流しながら“作る”でも“守る”でもなく、“壊す”という逆の使命を背負う存在だ。

彼の淡々とした動きと、プレイヤーが重ねる計算された操作が合わさることで、ゲームの中に一種の「仕事の美学」が生まれている。アクションヒーローではなく、熟練の職人としてのマリオ――それが『レッキングクルー』の真骨頂である。

● ルイージ ― もう一人の作業員としての存在感

2人プレイ時に操作できるルイージも、多くのプレイヤーに愛されているキャラクターだ。外見上はマリオの色違いに過ぎないが、兄よりも軽快な印象を持つという声が多い。 本作では、プレイヤー交代制による協力プレイが可能で、兄弟で交互にステージを攻略する楽しさがある。「家族や友達と夜通し交代しながら100面を目指した」というエピソードは当時のファミコン世代にとって忘れられない思い出のひとつだ。

ルイージは特に、マリオよりも“冷静な解体屋”というイメージを持たれている。キャラ性能に差はないが、緑のつなぎ姿で淡々とハンマーを振る姿に魅力を感じるファンも多い。兄よりも控えめな性格が、本作の静かな世界観にぴったりとマッチしているのだ。

● ブラッキー ― ファンの間で語り継がれる“憎めない敵”

『レッキングクルー』を象徴するキャラクターといえば、やはりこのブラッキー(Foreman Spike)である。彼は単なる敵ではなく、“同じ仕事現場にいる嫌な先輩”のような存在。マリオの作業をわざと邪魔したり、先回りして壁を壊したりと、まるで現場のライバルのような動きを見せる。

プレイヤーにとっては何度も邪魔されて腹立たしい相手だが、同時に「彼がいないとこのゲームは成り立たない」と言われるほどの名キャラクターでもある。

特に、彼のAI(行動パターン)は単純なループではなく、プレイヤーの行動を“模倣”するように設計されており、「人間くさい動き」によって強い印象を残している。壁の裏側からチラッと顔を出して、こちらの動きをうかがうような仕草に、プレイヤーは妙な愛着を覚えるのだ。

発売当時の雑誌でも「ファミコン史上もっとも腹の立つ敵」「だがなぜか嫌いになれない」と紹介されるほど人気を博した。

近年では彼の存在が『マリオメーカー』や『スーパーマリオ』シリーズの資料に再登場したことで、再び注目を浴びており、“ブラッキー再評価”の機運が高まっている。

● ガッツン ― シンプルだが印象に残る脇役

ヘルメットを被った敵キャラクター「ガッツン」は、本作の中では比較的単純な動きをする。しかしその存在感は侮れない。一定のリズムで往復する彼の動きは、プレイヤーのタイミングを狂わせ、思考の流れを寸断してくる。 派手な攻撃をしてくるわけではないのに、存在するだけで緊張感を与える――この“地味な圧力”こそ、本作の設計のうまさである。

また、ファンの間では「建設現場の同僚のような雰囲気」「悪気なく邪魔してくるタイプ」として親しみを持たれており、敵でありながら愛嬌のある人気キャラとなっている。小さな身体で地味に邪魔してくるその動きが、プレイヤーの記憶に残る。

● 火の玉(フレア) ― 不意打ちの恐怖を象徴する存在

突如として現れ、マリオに触れると即アウトになる“火の玉”も、印象的な存在だ。派手な見た目に反して動きはシンプルだが、出現タイミングが読めず、プレイヤーに「いつ来るか分からない恐怖」を植えつける。 特に、終盤の複雑なステージで火の玉が出てくると、集中して考えていた思考が一瞬で崩壊する。プレイヤーからは「一番怖いのはブラッキーでもガッツンでもなく、あいつ」と語られることもしばしば。

一方で、火の玉が出現することでステージに緊張感が生まれ、マンネリ化を防ぐ効果もある。まるで現場作業中に突然降ってくるトラブルのようで、リアルな“現場の混乱”を再現しているとも言える。

● コインとダイナマイト ― 名もなき“舞台装置キャラ”たち

敵ではないが、プレイヤーの記憶に残るのがコインとダイナマイトの存在だ。 コインはボーナスステージで登場し、ブラッキーと競いながら探す小さなご褒美。発見した瞬間の効果音と光の演出は、思考中心の本作において数少ない“歓喜の瞬間”を与えてくれる。 そして、ダイナマイトはゴールデンハンマー出現のトリガーとなる重要アイテム。プレイヤーの多くが初めてこの仕掛けを発見したとき、「こんな隠し要素があったのか!」と驚嘆したという。 この二つのアイテムは、ステージ攻略の緊張を緩和し、ちょっとしたリズムの変化を生む“裏の主役”である。

● プレイヤーとキャラクターの一体感

『レッキングクルー』のキャラクターたちは派手な台詞もアニメーションも持たない。しかし、プレイヤーが長時間操作しているうちに、自然とキャラと心が重なっていくように感じられる点が本作の凄さだ。 ハンマーを振るたびに生まれる「仕事している感」、ブラッキーに邪魔されて感じる“現場のイライラ”、火の玉に驚いて焦る一瞬――これらすべてが、まるで自分自身がその世界の登場人物になったような没入感を生み出している。

ファンの間では「このゲームの登場人物は、自分自身だ」と語る人もいるほど。セリフも物語もないのに感情移入できるのは、システム設計とキャラの動きが完璧に噛み合っている証拠だ。

● ファン人気ランキングの傾向

近年のレトロゲームファンによる人気投票では、ブラッキーが圧倒的な存在感を放っている。彼の“憎たらしいけど愛おしい”キャラクター性は、インターネット上でネタ化されることも多く、「最もムカつくのに思い出すと笑ってしまう敵」として語られる。 一方で、マリオの職人としての一面に魅力を感じるファンも多く、「働くマリオ」「戦わないマリオ」という異色の設定が根強い人気を支えている。 ファンアートや動画では、ブラッキーとマリオがライバル関係を超えて“仕事仲間”として描かれることもあり、彼らの間に生まれる奇妙な友情のような関係性が愛されている。

また、女性プレイヤーからは「寡黙で働き者なマリオがかっこいい」という声も見られ、キャラデザインのシンプルさが想像力を刺激していることがうかがえる。

● 総評 ― 地味だが記憶に残る“現場の仲間たち”

『レッキングクルー』のキャラクターたちは、他のマリオ作品のように派手な個性や多彩な演出を持ってはいない。それでも、彼らの一挙手一投足がプレイヤーの記憶に深く残るのは、「行動そのものがキャラクター性を語っている」からだ。 マリオとルイージの働く姿勢、ブラッキーの嫌がらせ、ガッツンの淡々とした動き――どれもセリフなしで性格が伝わる。 言葉を必要としないキャラクター表現の巧みさは、ファミコン時代のゲームが持っていた“無言のドラマ”を象徴している。

派手ではないが、味わい深い。静かだが、忘れがたい。

『レッキングクルー』の登場キャラクターたちは、そんな“働く人間たちのドラマ”を感じさせる、唯一無二の存在としてファンの心に残り続けている。

[game-7]

■ 中古市場での現状

● 懐かしのファミコン名作としての人気再燃

1985年6月18日に発売された『レッキングクルー』は、長年にわたりコアなファンに愛され続けてきたタイトルである。発売から40年近くが経過した今でも、中古市場では安定した需要を保っている。 かつては「地味なマリオ作品」として目立たなかったが、近年のレトロゲームブーム、そして『スーパーマリオメーカー』に登場した“ブラッキー(フォアマン・スパイク)”の再登場によって再評価の波が訪れた。

これにより、かつて数百円で取引されていた中古カセットが、状態の良いものでは数千円で取引されるケースも珍しくなくなった。とくに外箱・説明書付きの完品は希少価値が高く、コレクターの間では人気の一品となっている。

● ヤフオク!での取引価格と傾向

ヤフオク!における『レッキングクルー』の取引価格は、1,000円~3,500円前後が主流である。 状態の差によって値段の開きが大きく、以下のような傾向が見られる。

カセットのみ(ラベルに擦れあり)… 約1,000~1,500円前後

カセット・箱付き(説明書欠品)… 約1,800~2,400円前後

完品(箱・説明書・内袋付き、美品)… 約2,800~3,500円前後

また、近年は「動作確認済み」「メンテナンス済み」といった保証付きの出品が増えており、落札者が安心して購入できる傾向にある。

一方、日焼けや黄ばみが目立つもの、シール跡が残るものは1,000円を下回ることもある。

中でも人気が高いのは、発売当時の初期版ロット(灰色ラベル)で、ファミコンコレクターの間では“初期パッケージを狙う”動きも見られる。外箱の角がしっかりしているものは特に人気で、入札数が10件を超えることも少なくない。

また、近年では「任天堂クラシックミニ ファミリーコンピュータ」に収録された影響で、ヤフオク!上での検索数も増加。レトロゲームファンが懐かしさから購入するケースが多い。

● メルカリでの販売状況と売れ筋価格帯

フリマアプリ・メルカリでも『レッキングクルー』の出品は継続的に見られ、1,200円~2,800円あたりが取引の中心価格帯となっている。 特に「箱・説明書付き」「動作確認済み」「清掃済み」といった表記のある商品は売れ行きが早く、出品後24時間以内に売り切れることも多い。

以下のような傾向がある:

動作確認済み・箱なし:1,400~1,800円

箱・説明書あり(良好):2,000~2,500円

完品美品(傷・日焼けなし):2,800円前後で即売れ

また、メルカリでは「昭和レトロ」「任天堂マリオコレクション」などのタグを付けた出品が目立ち、懐古需要+コレクター需要の両方から人気を集めている。

ただし、偽物や動作不良の報告も稀にあるため、出品画像や説明文の確認は必須である。

ユニークな動きとして、最近では「ブラッキー再登場記念」としてキャラ人気に便乗した出品も増加。

「マリオのもうひとつの顔を楽しめる作品」として紹介文に添えられることが多く、ファン層の広がりを感じさせる。

● Amazonマーケットプレイスでの販売価格

Amazonでは中古ファミコンソフト全体の価格が高騰しており、『レッキングクルー』も例外ではない。 2025年現在の相場は、2,500円~4,000円前後が中心で、Amazon倉庫発送(プライム対応)の商品はやや高めに設定される傾向にある。

カセットのみ(可動確認済)… 約2,500~2,900円

箱付き中古良品 … 約3,200~3,800円

コンディション「非常に良い」または未使用保管品 … 約4,000円以上

Amazonでは、出品者の評価が価格に大きく影響するため、「高評価ショップ」「返品対応あり」の出品に人気が集中する。

特に近年では“レトロゲームの保存状態”を重視するユーザーが増えており、箱の色褪せやラベル剥がれが詳細に記載されている出品ほど早く売れる傾向がある。

また、海外バイヤー向けにも販売が行われており、海外版ファミコン(NES)コレクターの購入も見られる。こうした国際的需要が、価格上昇の一因になっていると考えられる。

● 楽天市場での取り扱いと価格推移

楽天市場では、ゲーム専門ショップや中古販売業者による出品が中心で、2,800~4,000円前後の範囲で安定している。 ショップによっては「ラッピング対応」「動作保証1週間」といった独自サービスを付けており、プレゼント用途での購入も少なくない。

特徴的なのは、近年の価格推移が緩やかに上昇傾向にあることだ。2020年頃までは2,000円台前半で購入できたが、2023年以降は供給量の減少により、平均3,000円前後まで上昇している。

また、楽天ポイントキャンペーンやセール時期になると即完売することもあり、人気の根強さがうかがえる。

パッケージ付きの展示用として購入する人も多く、「昭和の任天堂グッズとして飾れる」というコレクション的価値が年々高まっている。

● 駿河屋での販売状況と在庫変動

中古ゲーム販売大手「駿河屋」でも『レッキングクルー』は定番の人気タイトルとして取り扱われている。 2025年時点の価格は以下の通り:

カセットのみ:1,980~2,200円前後

箱・説明書付き:2,800~3,200円前後

状態良好な完品:3,500円前後

駿河屋ではコンディションが細かくランク分けされており、「B(並品)」でも早期に売り切れるケースが多い。特に、在庫が補充されても数日で完売することが多く、需要が安定していることが分かる。

また、ディスクシステム版『レッキングクルー』も稀に入荷するが、こちらはデータ保存機能の動作保証がないため、価格はやや抑えめで2,000円前後となっている。

近年では「動作品保証」よりも「見た目の状態」や「外箱付き」にプレミア価値がつきやすくなっており、コレクター視点の需要が強い。

● コレクター市場での価値と希少版

コレクターの間で特に注目されているのは、初期ロット版およびディスクシステム版(Wrecking Crew Disk System Ver.)である。 ディスクシステム版は1989年に再リリースされたもので、データレコーダー対応のROM版と違い、セーブ機能をディスクに直接保存できる仕様が人気を集めた。 しかし、このディスク版は生産数が少なく、現在では市場にほとんど出回らない。良好な状態のものは5,000~6,000円前後で取引されることもある。

さらに、任天堂のデモ展示用カセット(非売品)や、説明書に誤植のあるバージョンなど、マニアックなコレクション対象も存在する。

レトロゲームコレクターにとって『レッキングクルー』は、「マリオシリーズ初期の異端作」として資料的価値を持ち、単なる中古ソフト以上の価値を帯びている。

● 総評 ― 安定した人気と長寿命タイトル

総じて、『レッキングクルー』の中古市場における位置づけは、“安定した人気を保つ中堅クラスの名作”である。 プレミア化こそしていないものの、値崩れもほとんどなく、状態次第で確実に取引される信頼性の高いタイトルだ。 ファミコンソフト全体が徐々に市場から姿を消しつつある中で、本作は今も一定数の出品・購入が続いており、“静かな人気作”として存在感を放っている。

壊す快感と頭脳戦が融合した本作は、今もなおファミコン黄金期のゲームデザインを象徴する作品として語り継がれており、

中古市場では「レトロゲームの教科書的タイトル」として、今後も長く取引され続けるだろう。

■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

ファミコン レッキングクルー 少々色ヤケあり(ソフトのみ) FC 【中古】

評価 5

評価 5【中古】 ファミコン (FC) レッキングクルー (ソフト単品)

評価 3

評価 3

![【中古】【表紙説明書なし】[FC] レッキングクルー(WRECKING CREW) 任天堂 (19850618)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/7010/2/cg70102159.jpg?_ex=128x128)