ファミコン ロードファイター(ソフトのみ) FC 【中古】

【発売】:コナミ

【開発】:コナミ

【発売日】:1985年7月11日

【ジャンル】:レースゲーム

■ 概要

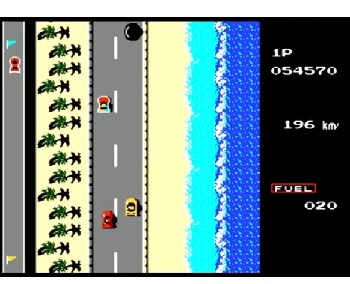

● ファミコン時代を代表する縦スクロール型レースゲーム

1985年7月11日、コナミから発売された『ロードファイター(ROAD FIGHTER)』は、当時のファミリーコンピュータ市場において非常に個性的なレースゲームとして登場した。タイトル名の通り、単なるスピード競争にとどまらず、文字通り“走る戦い”を描いたカーアクションの先駆けである。もともとは1984年にアーケードで稼働を開始した同名タイトルの家庭用移植版であり、ファミコン版はその雰囲気をうまく家庭用に落とし込みながら、よりシンプルかつ遊びやすい設計にリメイクされている。

当時のプレイヤーたちは、真上から見下ろす俯瞰視点のコース上を、400km/hで疾走するスポーツカーを操り、次々と現れる障害物や敵車を華麗に避けながらゴールを目指すスリリングな体験に夢中になった。

● 開発の背景とコナミのアーケード技術

『ロードファイター』の原型は、コナミがアーケード業界で培ってきた高速スクロール処理技術にある。『スクランブル』や『ツインビー』などで知られる縦スクロール技術を、陸上のレースに応用した発想が本作の出発点だ。当初、開発段階では『レッドカー』という仮タイトルで呼ばれていたが、単なるレーシングゲームに留まらないアクション性を打ち出すため、最終的に“ファイター=戦士”を冠したタイトルに改められた。

アーケード版の成功を受け、コナミはファミコン版・MSX版の移植を進行。グラフィックは簡略化されたが、スピード感と緊張感のある操作性はそのままに、誰でも手軽に楽しめる設計がなされた。これにより、アーケードで培った“リアルな体感”を家庭でも味わえるという、当時としては画期的なゲーム体験が提供されたのである。

● ゲームシステムの骨格とルール

プレイヤーは、自身のマシン(設定上はコルベットをモチーフとした赤いスーパーカー)を操作して、各コースを燃料切れ前に完走することを目指す。

『ロードファイター』の特徴は、レース順位やラップタイムを競うことではなく、“燃料”を管理しながらゴールを目指す点にある。道路上には、他車との接触や障害物による燃料消費、オイルによるスリップなど、リスク要素がふんだんに盛り込まれており、プレイヤーは巧みなハンドル操作でそれらを避けつつ、限られたリソースの中で最適な走行を計算しなければならない。

途中で現れる「燃料補給車(青い車)」に接触すると燃料が回復し、これがゲーム継続の生命線となる。ファミコン版では燃料残量が10未満になると警告音が鳴り響き、警告を無視すれば速度低下を経て最終的に停止=ゲームオーバーとなる。プレイヤーは集中力と反射神経を駆使しながら、コースを滑るように駆け抜けていくことになる。

● 接触とスピン、そしてクラッシュ

敵車や障害物に衝突すると、車体がスピンするかクラッシュしてしまう。スピンの場合は素早いカウンターステア(逆方向の操作)で体勢を立て直すことが可能だが、失敗すると燃料を大きく失うクラッシュ状態となる。クラッシュ時には画面全体が一瞬フラッシュし、マシンが爆発音と共に停止。その場で再スタートできるものの、燃料を削られる痛手は大きく、数回のミスでゴール到達が絶望的になることも珍しくない。

一方、敵車には「直進型」「蛇行型」など複数のAIパターンが存在し、とくに蛇行型の車は予測不能な動きを見せるため、プレイヤーの冷静な判断力が問われる。これらの動作パターンが、単調になりがちなレースゲームに独自の緊張感を与えている。

● コース構成と舞台設定

アーケード版およびMSX版では、ニューヨークからサンフランシスコまでの全6コースが用意されていたが、ファミコン版ではそれを4コースに再構成している。コースごとに地形や車線数、障害の種類が異なり、都市部から海岸線、山岳道路まで、変化に富んだ風景が展開される。

コースクリアごとに燃料は全回復するが、後半ステージでは敵車の密度や速度が増し、補給車の出現タイミングもシビアになる。全コースを走破すると“エンディング”イベントが流れ、その後は難易度が上昇した第1コースへループする形式を取っており、無限に挑戦できる作りになっている。

● 音とスピードの演出

『ロードファイター』にはBGMが存在せず、エンジン音と効果音のみでゲームが構成されている。これは、当時のコナミが「スピードそのものを音で感じさせる」ことを意識した設計によるものである。アクセル全開時の高音域のエンジン音、衝突時の重低音、燃料補給時の独特な“ピピピ”音――それらのサウンドデザインが、プレイヤーの緊張感を増幅させ、まるで本当に車内にいるかのような没入感を与えている。

また、400km/hという架空の最高速度設定は、当時の家庭用ゲームとしては驚異的なスピード感を生み出しており、プレイヤーの反射神経を限界まで試す作りになっていた。

● スペックとマシン設定

ゲーム内でのプレイヤーマシンは、V型12気筒DOHCエンジンを搭載し、出力は驚異の2500馬力。最高速度400km/hという、現実ではありえない性能を誇る。これは、コナミが“非現実的な爽快感”を演出するために設定したものであり、当時の少年たちにとってはまさに夢のスーパーカーだった。

パワーと危険が紙一重で存在するこの設定が、プレイヤーの心を強く惹きつけ、「スピードと緊張の美学」を象徴する存在として、ゲーム史にその名を刻むこととなる。

● 他機種への展開とその影響

ファミコン版『ロードファイター』の人気を受け、MSX版や携帯電話アプリ版など、複数のプラットフォームへと展開された。特にMSX版では、補給アイテムとしてハートマークが採用されるなど、ビジュアルやルールに細かな変更が加えられている。また、2000年代には携帯電話用の移植も登場し、初期のレトロゲーマーのみならず、新世代プレイヤーにも再評価された。

このように、単純なルールと明快な操作性、そして一度のミスが命取りになるスリルが時代を超えて愛され続ける理由となった。

● 総括 ― “走る戦い”の原点

『ロードファイター』は、単なるレースではなく、スピードとリスク、判断と反射が交錯する“戦い”を描いたゲームである。派手な演出こそないが、限られたリソースをやりくりしながら前進する緊張感、わずかな油断が敗北につながる難易度、そして最終コースを走破したときの達成感――これらが本作を名作たらしめた所以である。

今日のレースゲームにおける「スリップ回避」や「燃料マネジメント」といった要素の源流をたどれば、『ロードファイター』というタイトルに行き着くことは間違いない。1980年代のファミコン黎明期において、コナミが提示した“走るスリルの哲学”は、今なお多くのプレイヤーの記憶に刻まれている。

■ ゲームの魅力とは?

● シンプルなのに奥深い、スピードと判断の駆け引き

『ロードファイター』の最も大きな魅力は、ルールが非常にシンプルでありながらも、プレイするたびに新しい発見と緊張が味わえる“奥深さ”にある。アクセル、ブレーキ、左右の操作という最小限の入力だけで構成されているにもかかわらず、画面内で展開される状況判断は秒単位で変化し、まるで反射神経の訓練装置のようにプレイヤーの集中力を極限まで引き上げてくる。

コースを走り抜ける中で次々と現れる車両や障害物、燃料補給のタイミングを見極める判断力は、単なるアクションゲームでは味わえない緊迫感を生み出す。ときには相手の車の動きを先読みしてラインを変え、わずか0.1秒の差でクラッシュを免れる――その瞬間の高揚感こそが、『ロードファイター』が時代を超えて愛される理由である。

● 1980年代コナミ作品に共通する「ストイックな面白さ」

当時のコナミ作品には、「操作ミス=即死」という厳しさの中に、プレイヤー自身の成長を実感させる“ストイックな快感”があった。『ツインビー』や『グラディウス』にも通じるこの緊張感の設計思想は、『ロードファイター』にも明確に受け継がれている。

何度もクラッシュし、燃料が尽きて止まるたびに、自分の運転技術を見直す。その積み重ねの中で、最初は無理だと思っていたスピード域で安全に走れるようになる。ゲームという枠を越え、「自分が上達した」という実感を強く与える点が、プレイヤーを惹きつけ続けてきた。

● “音”で感じる緊張と没入感

多くのファミコンゲームがBGMでプレイヤーのテンションを高めていた時代に、『ロードファイター』はあえて音楽を排除し、エンジン音・衝突音・タイヤの摩擦音といった“リアルな走行音”だけで世界を構築している。これが、独特の没入感を生み出しているのだ。

アクセルを踏み込むごとに変化するエンジンの高鳴りは、まるで自分の指先が車の心臓を操っているかのような感覚を与える。敵車とすれ違うときの“風切り音”、オイルを踏んだ瞬間のわずかな滑走音――すべてが緊張を高める演出として機能している。この音の使い方こそ、のちのレースゲームが模倣し続けた“サウンド演出の原点”である。

● 一瞬の判断が生死を分けるスリル

『ロードファイター』は、いわば「反射神経の芸術」だ。時速400kmで走る中、敵車が車線を変えた瞬間にわずか1ドットの隙間を通り抜ける。その成功体験が積み重なっていくうちに、プレイヤーは自然と“ゾーン”に入る。

一方で、一度の判断ミスがすべてを台無しにする緊張感もある。油断して少しでもコース端に触れた瞬間、スピンして壁に激突し、燃料メーターが一気に減少する。たとえそれが残り数メートルのゴール目前だったとしても、容赦なくゲームオーバーとなるのだ。こうした「失敗が許されない」デザインが、プレイヤーの集中を高め、まるで実際に運転しているようなリアルな緊迫感を与えている。

● シンプルなグラフィックの中に宿る“スピードの美学”

ファミコン版『ロードファイター』は、色数や解像度が限られた中で、いかに“速さ”を感じさせるかという点に最大の工夫が凝らされている。

背景が流れるスピード、車線のパターンの繰り返し、障害物の出現間隔――それらを絶妙に調整することで、プレイヤーの脳に「高速で移動している」と錯覚させる演出が施されている。特に、カーブが一切存在しない直線コースの中で、いかに緊張を持続させるかというバランス調整は見事で、シンプルさの中に職人技が光る設計といえる。

結果として、当時のハードウェア性能を超えたスピード感が体験できる作品となり、後の「トップビュー型レースゲーム」の方向性を決定づける存在となった。

● 子どもから大人まで虜にしたリプレイ性

『ロードファイター』は、一見すると短いゲームに見える。実際、熟練者であれば数分で1コースを走破できる。しかし、この“短さ”が中毒性を生んでいる。

ミスをすればすぐにリスタートでき、また挑戦したくなる。友人と交代でプレイして「どこまで行けるか」「どれだけクラッシュせずに走れるか」を競う遊び方も自然に生まれた。単純な操作の中に、プレイヤーの技術差が如実に現れるため、アーケード的なスコアアタックの快感も得られる。これが、家庭用レースゲームとしての完成度を一層高めている。

● スピードの中に潜む“制御する快感”

時速400kmという非現実的な速度設定は、単なる誇張ではない。スピードが上がるほど操作が繊細になり、ほんの少しのスティック操作で車が大きく揺れる。最初は制御不能に感じるが、慣れてくると指先のわずかな傾きで車体をコントロールできるようになる。

この“制御の習得”こそが、『ロードファイター』の醍醐味だ。

プレイヤーは何度も失敗しながら、速度と安定の境界線を探っていく。そして、完全にマシンを支配できた瞬間、視覚と反射が一体化するような不思議な快感を味わえる。これは、当時のどんなゲームにも代えがたい独特の体験だった。

● 競争ではなく“走破”を目的とする独自性

多くのレースゲームが順位やタイムを競う中で、『ロードファイター』は“完走すること”そのものが目的になっている。この設計は非常にユニークで、競争から解放された純粋な「走る楽しさ」を味わえる。

ゲーム内では順位の概念がなく、プレイヤーはただ自分の燃料と技術、そして集中力だけを頼りに走る。このストイックな構造が、プレイヤーに“己との戦い”という感覚を与え、シンプルながらも哲学的な深みを持たせている。

● 初心者にもやさしく、熟練者には厳しい絶妙な難易度

操作方法は単純で、初心者でもすぐに走れる。しかし、ノーミスでの全コース制覇となると、極めて高い集中力と判断力が要求される。つまり、『ロードファイター』はプレイヤーの熟練度に応じて“表情を変える”ゲームなのである。

最初の数回は単にクラッシュを避けることが目的になるが、次第に「どのラインを通れば敵車を避けやすいか」「燃料補給車を確実に取るにはどの位置をキープすべきか」といった戦略的な思考が芽生える。そうして自分なりの最適ルートを見つけたとき、プレイヤーはこの作品の奥深さを実感する。

● レースゲーム史への影響

『ロードファイター』は後の多くの作品に影響を与えた。

たとえば、MSX2の『F-1スピリット』や『スーパーロードファイター』、さらには後年の『トップギア』シリーズにも、その“燃料マネジメントと回避アクションの融合”が受け継がれている。

また、BGMを排除した設計思想は、のちの“臨場感を重視したレースゲーム”の先駆けとされており、プレイヤーが操作音だけに集中する体験を初めて実現したタイトルでもあった。

● 時代を超えて愛される理由

現在でも『ロードファイター』は、レトロゲームコレクターの間で高い人気を誇る。その理由は、時代を経ても古びない“体感的な面白さ”にある。どんなにグラフィックが進化しても、プレイヤーの反射と判断だけで勝負が決まる純粋な緊張感は、今の時代にも通用する普遍的な魅力だ。

シンプルでありながら、無駄のない設計。何度でも挑戦したくなる中毒性。そして、コナミならではの緻密なバランス調整――これらが組み合わさることで、『ロードファイター』はただの懐古作品に留まらず、“レースアクションの原点”として語り継がれる存在となっている。

■ ゲームの攻略など

● 基本操作を極めることが上達への第一歩

『ロードファイター』は、一見単純に見えるが、実際には「ハンドルさばき」「速度調整」「燃料管理」の三要素を同時に扱う奥の深いゲームである。特に重要なのが、ステアリング操作の“反応タイミング”だ。車は慣性のような動きを持ち、レバーを倒した瞬間に急に曲がるわけではない。微妙な“溜め”を感じ取りながら、敵車や障害物を避ける必要がある。

慣れないうちは、左右の切り返しを小刻みに行うよりも、車線を早めに固定し、敵車の位置を観察するのがコツ。敵車が動くタイミングを読むことで、無駄な蛇行運転を減らすことができ、燃料消費や事故のリスクを最小限に抑えられる。

アクセルは常に全開を維持するのが基本だが、危険地帯では一瞬だけ指を離して速度を落とすことで、より正確なコントロールが可能になる。つまり、「走る→止める→再加速する」のリズムを体に染み込ませることが、上級者への入口である。

● ステージごとの特徴と攻略法

ファミコン版『ロードファイター』には全4コースが存在する。それぞれの構造を理解することがクリアへの近道だ。

第1コース:入門の高速道路エリア

初めのコースは、敵車の数も少なく、道路幅も広め。基本操作を学ぶためのチュートリアル的な位置づけとなっている。ここで重要なのは、燃料補給車の位置を体で覚えること。序盤から終盤にかけて、ほぼ一定間隔で登場するので、左寄りをキープしていれば接触しやすい。

オイルゾーンは少ないが、中央に出現することが多いため、通過時はできるだけ外側車線に寄っておくのが安全。スピンした場合でも、慌てずに反対方向へ一瞬だけスティックを倒すことで体勢を立て直せる。

第2コース:交通量が増える海岸線ルート

背景が明るくなり、敵車が蛇行し始める。ここから本格的な回避技術が問われる。特に注意すべきは、青や黄の車が車線を急に変更してくるパターンだ。彼らの挙動を見てから避けるのでは間に合わないため、あらかじめ“動く可能性がある車”を視覚的に予測しておく必要がある。

このコースでは、燃料補給車の登場がやや後半に偏っており、前半での接触事故が命取りになりやすい。燃料が10を切った時点での警告音が鳴ると焦りやすいが、そこからゴールまでは意外と距離が短い。焦らず冷静に車線をキープすることがポイント。

第3コース:山岳地帯 ― 高速スピードと狭い道幅の試練

このステージは『ロードファイター』の中でも特に難易度が高い。道路幅が狭く、敵車の密度が一気に上昇。しかも一部には“すれ違いゾーン”があり、敵車が中央寄りに集中して走るため、左右どちらに避けても接触リスクが高い。

攻略のコツは、「進行方向の車線を常に2手先まで読む」こと。プレイヤーは自車の前方2~3台分のスペースを意識して、避ける準備を常に整えておくとよい。

また、終盤ではオイルゾーンが連続して出現する。速度を落とすよりも、左右どちらか一方に決めて突っ切った方が安全な場合もある。避けるより“貫く”勇気が求められるのが、このコースの醍醐味だ。

第4コース:最終ルート ― 地獄の大混戦

最終コースは、スピード・敵車・燃料管理、すべてがシビアな総合試験のような構成になっている。敵車の動きはほぼ予測不能で、蛇行・急停止・追い越しが入り乱れる。まさに“ロードファイター”という名にふさわしい戦場だ。

燃料補給車は中盤に1台、終盤に1台と出現数が少ないため、序盤のクラッシュは即命取り。できる限り中央寄りのラインを維持し、敵車が左右に偏った瞬間を狙って抜ける。

ここでは「ギリギリを攻める勇気」と「ミスしない冷静さ」の両立が鍵となる。最後の数メートルでガス欠になっても、惰性でゴールすることが可能なため、完全に止まる前にゴールラインへ滑り込むことを意識すると良い。

● スピン対策と立て直しのコツ

スピン状態に入ったときは、慌ててスティックを連打すると逆効果だ。

スピンの方向に対して“軽く一度だけ”逆方向へ入力することで、最短で姿勢を戻せる。入力が遅れると車体が道路端に飛び出してクラッシュしてしまうため、即座に判断する練習を積む必要がある。

また、スピン後は一瞬だけ車体が無敵状態になる時間がある。このわずかな時間を利用して、危険な敵車の間を抜ける上級テクニックも存在する。

● 燃料補給車の効率的な捕まえ方

補給車は必ず一定間隔で現れるが、コースによって出現車線が異なる。多くの場合、左端または中央寄りを走ると接触しやすい。逆に右端をキープしていると見逃す可能性が高く、燃料切れを起こしやすい。

燃料車が見えた瞬間に大きく車線変更すると衝突の危険があるため、前方に青い車体が小さく見えた時点で、ゆるやかに左へ寄せておくのがコツ。接触の瞬間には軽い“ピピピッ”という音が鳴り、燃料メーターが即座に回復する。

この補給タイミングを把握できるかどうかが、全コース走破を左右する最大のポイントだ。

● 得点稼ぎとスコアアタックのコツ

『ロードファイター』はスコア制も採用されており、距離と回避成功によって点数が加算される。敵車をギリギリで抜くほどスコアが上がるため、上級者は“際どい走行”で点数を稼ぐ。

特にコース終盤の敵車密集ゾーンでは、あえて車線を詰めてスリル走行することで高スコアを狙うプレイスタイルが定番となっている。ただし、ミスすれば即クラッシュなので、命を賭けたスコア稼ぎといえる。

また、ノークラッシュでコースを完走するとボーナス点が加算されるため、安定した走行を重視するのも戦略のひとつだ。

● 隠れ要素・裏技情報

『ロードファイター』には、いくつかの小ネタ的な裏技が存在する。

例えば、特定の地点で敵車と同時に画面外へ出ると、次のセクションで敵車が一時的に減少する現象が確認されている。これはプログラム上の同期ズレを利用したもので、意図的なバグではないが、上級者の間では“敵車リセット技”として知られている。

また、オープニング後に特定のボタンを連打することで、車の最高速度がわずかに上昇するバージョンもある(ROMロットによって動作しない場合あり)。こうした発見も、当時のプレイヤーコミュニティを盛り上げる一因となっていた。

● ミスを恐れない練習法

『ロードファイター』で上達する最短の方法は、「とにかく数をこなす」ことだ。最初は全コースを走破することを目的にせず、1コースだけを繰り返し練習し、車線感覚と敵車の挙動パターンを体に覚えさせる。

クラッシュしても、すぐに再挑戦できるのが本作の魅力。ミスを恐れず、何度もトライするうちに、反射的な操作が自然と身につく。最終的には、燃料をほとんど減らさずにゴールするほどの精度で走れるようになる。

● 長時間プレイの集中維持テクニック

後半コースは長く、集中が切れると一気に事故率が上がる。プレイヤーの視点を“車体そのもの”ではなく“画面上の先端ライン”に置くことで、反応速度を向上させることができる。つまり、手前ではなく“先の動き”を見ることを意識するのだ。

また、敵車の出現間隔には微妙なリズムがあるため、BGMがなくてもその“間”を身体で感じ取れるようになると、事故率が減る。いわば無音の中でリズムを掴む、職人的な走りが本作の真骨頂である。

● 全ステージクリア後の高難度ループ

4コースを走破すると、エンディングのメッセージが表示され、再び第1コースへ戻る。このとき、敵車のスピードと出現頻度がわずかに上昇しており、同じコースでもまったく異なる難易度に感じられる。

特に第3・第4コースの再挑戦では、ほぼノーミスで走らなければ完走できない。熟練者の中には、この“ループ地獄”をどこまで走り続けられるかを競うプレイヤーも多かった。

● 総括 ― 「単純だからこそ極められる」攻略哲学

『ロードファイター』は、複雑な仕掛けやアイテム要素がない分、プレイヤーの純粋な技量が結果に直結する。スピードを支配し、敵車の心理を読み、燃料を最適化する――それだけで勝敗が決まる潔さが、このゲームの最大の魅力であり、攻略の本質である。

そしてこの“プレイヤー自身の成長”を感じられる構造こそが、何十年経っても本作をプレイし続ける人々を惹きつけてやまない理由だ。

■ 感想や評判

● 発売当時のファミコンユーザーからの反応

1985年に『ロードファイター』が登場したとき、ファミコン市場はすでに『エキサイトバイク』や『F1レース』といったレースタイトルが出揃い、ジャンル的には飽和気味だった。しかし、そんな中でコナミのこの作品は「スピード感がまるで違う」「一瞬でクラッシュする緊張感がクセになる」と話題になった。

プレイヤーたちが特に驚いたのは、時速400kmという設定スピードに見合う疾走感と、ミスが即ゲームオーバーにつながるシビアなゲーム性である。子どもたちの間では「世界一速い車のゲーム」として語られ、友人同士で「どこまで進めたか」を競う姿が多く見られた。

一方で、難易度の高さから「すぐに燃料がなくなる」「敵が避けられない」といった声もあり、当時のプレイヤー層を大きく二分した。つまり、“遊びやすさよりも挑戦性を重視した設計”が賛否を呼んだということだ。しかしこの厳しさこそが、のちに「コナミゲームらしさ」として評価される土台となっていく。

● ゲーム雑誌での評価と分析

1985年~1986年のゲーム雑誌『ファミコン通信』や『マイコンBASICマガジン』では、本作がしばしば取り上げられていた。当時のレビューでは、グラフィック面よりも「スピード表現の巧みさ」「燃料管理の新鮮さ」が高く評価されている。

特に『ベーマガ』誌上では、「視覚情報を最小限に絞りながら、プレイヤーの脳にスピードを錯覚させるデザインが秀逸」と評された。また、BGMを排した設計についても「プレイヤーの集中力を極限まで引き出す設計思想」として肯定的な意見が多かった。

一方で、「クラッシュ時のリカバリーが少ない」「初心者には敷居が高い」という指摘もあり、万人向けというより“ゲーマー向けタイトル”として位置づけられていたことが分かる。

● コナミファンから見た位置づけ

コナミ作品の中で『ロードファイター』は、いわば“中期アーケード移植時代”の象徴的存在である。『グラディウス』や『ツインビー』のような華やかさはないものの、その硬派なゲームデザインがコナミ信者の間で高く評価された。

特に「シンプルだけど完成度が高い」「リプレイ性が強い」という意見が多く、同社のアクション哲学――つまり“上達で面白さが変化する設計”を象徴するタイトルとして語り継がれている。

ファミコン時代を通して、コナミは“妥協しない難易度と緻密な操作性”を信条としていたが、『ロードファイター』はまさにその原点といえる存在だった。

● 一般プレイヤーの印象 ― “難しいけど何度も遊びたくなる”

多くのユーザーが口をそろえて語るのが、「何度もクラッシュしても、また遊びたくなる」という中毒性だ。単にクリアするだけでなく、“もう少し上手く走れそう”という手応えを毎回残すゲーム設計が、当時のプレイヤー心理を強く刺激していた。

燃料メーターが減るたびに焦り、補給車を見つけた瞬間の安堵、そして次の瞬間にまた危険な車が現れる。その緊張と解放のリズムが絶妙で、プレイヤーを飽きさせない。これが「短時間で何度も挑戦できるファミコンゲーム」の理想形とまで評された。

● 子どもと大人で違う楽しみ方

当時の子どもたちにとっては、“速い車を操る夢”を叶える作品であり、大人にとっては“集中力を試すパズルのような挑戦”として受け入れられた。子どもは単純に「スピードがすごい」と興奮し、大人は「燃料をどう節約するか」という戦略性に魅力を感じる。

この二層構造のデザインが、『ロードファイター』を幅広い年齢層に浸透させた理由の一つである。親子で遊ぶと、プレイスタイルの違いがそのまま性格の違いとして現れる――そんな会話を生んだ作品でもあった。

● 後年のレトロゲーマーによる再評価

2000年代に入り、ファミコンブームが再燃すると、『ロードファイター』は再び注目を集めた。特にレトロゲーム専門誌やオンラインフォーラムでは、「シンプルな中に凝縮された緊張感」「アーケード移植としての完成度」が再評価されている。

また、当時を知らない若い世代からも、「ルールが明快で今遊んでも通じる」「1プレイが短くて中毒性が高い」という肯定的な感想が増えた。スコアアタック文化の再興や、スピードラン配信の流行も相まって、“今なお現役で遊べる80年代作品”としての地位を確立したといえる。

● 海外での評価と反応

『ロードファイター』は海外でもMSX版を中心に展開され、ヨーロッパのパソコンユーザーを中心に人気を得た。とくにオランダ・スペインでは「簡潔でハードコアなドライビングゲーム」として根強いファンを持ち、今でもエミュレーター上でプレイするユーザーが多い。

海外レビューでは、“Real-time reflex challenge(リアルタイム反射神経の挑戦)”という表現で紹介されることが多く、純粋な反射勝負のゲームデザインが高く評価されている。

● メディアによる再発見

ゲーム史を振り返る番組やドキュメンタリーでも、『ロードファイター』は“ファミコン黎明期の完成されたシステム”としてたびたび紹介されている。

特に「音楽を排したゲームデザインの哲学」「速度演出と制御のバランス」は、後年のクリエイターたちが影響を受けた要素として語っている。

例えば『リッジレーサー』シリーズの開発スタッフが、「幼少期にロードファイターで速度と恐怖の関係を学んだ」と述べたインタビューもあり、その影響力の広さを物語っている。

● 現代プレイヤーが感じる“緊張の原点”

現代のゲーマーが『ロードファイター』をプレイすると、まず驚くのは“BGMの無音”である。多くのゲームが音楽で盛り上げる中、静寂の中を走るこのタイトルは、逆に不安と緊張を生む。

その“音の欠如”が、逆説的に没入感を高めるということに、近年のプレイヤーは新鮮な驚きを感じるようだ。YouTubeなどでも「これほど集中させられるレースゲームは少ない」「一瞬の判断で命運が決まる感覚がたまらない」といったコメントが多く寄せられている。

● 当時の子どもたちの思い出エピソード

発売当時、小学生たちの間では「ロードファイターごっこ」という遊びが生まれた。手でハンドルを模して“ブーン”と走る真似をし、誰が長く走れるかを競う――そんな微笑ましい記録が雑誌投稿欄などに残っている。

また、兄弟や友人とコントローラーを交代して遊び、「どこでクラッシュしたか」を笑い合う光景も当時の家庭によく見られた。家庭用ゲームが家族の時間を共有する文化を作り出した一例として、『ロードファイター』は象徴的な作品でもある。

● ネガティブな意見とその背景

もちろん、すべての評価が好意的だったわけではない。難易度の高さから「理不尽すぎる」「クリアできる気がしない」といった意見も多かった。燃料システムに対しても、「補給車が少なすぎる」「事故一回で終わるのは厳しい」という不満が目立った。

しかし、こうした批判的意見も含めて、『ロードファイター』の“硬派なゲーム性”が印象的だった証拠である。カジュアルさではなく、挑戦の達成感を重視する――その姿勢が、当時の他タイトルとの差別化につながっていた。

● 総括 ― “速さ”と“緊張”が生んだ不朽の評価

発売から40年近くが経った今でも、『ロードファイター』は「ファミコン初期の完成形」と呼ばれることがある。その理由は、ただ古いからではない。“スピード”“集中”“ミスの重さ”という3つの要素を、極限まで研ぎ澄ませた設計が、今の時代にも通用する普遍的な緊張感を持っているからだ。

プレイヤーがコントローラーを握るたびに、400km/hの世界へ引きずり込まれる――その体験こそ、『ロードファイター』最大の魅力であり、すべての評価の源にある。

コナミが残したこの一本は、単なるレトロゲームではなく、「ゲームにおける緊張と達成の教科書」として、今後も語り継がれていくだろう。

■ 良かったところ

● 圧倒的なスピード感と爽快なドライブ体験

『ロードファイター』が当時のゲーマーたちに強烈な印象を残した最大の理由は、その“スピード感”である。ファミコンの性能でここまでの疾走感を再現できた作品は少なく、特に初プレイ時の「速すぎて目が追いつかない!」という驚きは多くのプレイヤーに共通していた。

画面のスクロール速度、敵車の出現テンポ、道路上の模様の流れ――これらが完璧なテンポで組み合わさり、わずか数分のプレイでも“風を切って走る”感覚を感じられる。単純なドライブではなく、時速400kmの世界に放り込まれるスリルが、何度もリプレイしたくなる最大の要因だった。

● 失敗のたびに上達を実感できるゲームデザイン

多くのプレイヤーが口をそろえて称賛するのが、「やればやるほど上手くなる」という成長実感だ。

『ロードファイター』は単純な操作体系の中に、プレイヤーの反応速度・判断力・位置取り感覚をすべて要求してくる。そのため、最初は数百メートルでクラッシュしても、練習を重ねるうちに自然と距離が伸び、いつの間にか全コースを完走できるようになる。

この「習熟の喜び」をダイレクトに体感できる設計こそ、本作の優れた点である。上達によってスピード感が心地よく感じられる瞬間――それが『ロードファイター』最大の報酬と言えるだろう。

● BGMを排した“音の演出”が生み出す没入感

一切のBGMを排除し、エンジン音と衝突音だけで構成されたサウンド設計は、今でも多くのプレイヤーに鮮烈な印象を残している。

アクセルを踏み込んだ瞬間の高音域、接触した時の重低音、燃料補給時の電子音――すべてがゲーム内の出来事をリアルに伝える“音の物語”として機能している。

特に無音の中で走る緊張感は、他のゲームにはない独自の臨場感を生み出していた。プレイヤーはいつしか“耳で速度を感じる”ようになり、音によって運転リズムをつかむ。まるで実際に車を操縦しているかのような没入体験が味わえるのだ。

● ルールの単純さがもたらす普遍的な面白さ

『ロードファイター』は、ルール説明がなくても誰でも理解できる。「走る・避ける・ゴールする」――ただそれだけ。にもかかわらず、プレイ体験は奥深い。

シンプルな目的は、プレイヤーが自然に「どうすれば上手くいくか」を試行錯誤する余地を生み出し、何度でも遊べる設計になっている。

複雑なギミックやストーリー演出が一切ないからこそ、純粋なアクションとしての面白さが際立つ。この“ミニマルの美学”が、多くのファミコンファンに愛された理由である。

● 見た目以上に緻密な操作感

一見単調な直線道路だが、車体の反応は非常に繊細に設計されている。スティックを軽く傾けるだけでも車が細かく揺れ、慣れるほど精密な操作が可能になる。

この“アナログ的な手触り”は、後年のレースゲームにも受け継がれていく。コントローラーを握る手の感覚と画面上の動きが一致する――その瞬間に訪れる快感は、ファミコン時代の限られた技術の中で生まれた奇跡と言ってよい。

● 挑戦欲を掻き立てる難易度バランス

本作の難易度は確かに高いが、それが理不尽ではなく「もう少しで届きそう」と思わせる絶妙なバランスで設計されている。

燃料が切れる直前にゴールが見える、最後の1台を避けた瞬間にスピンしてしまう――そうしたギリギリの体験が、プレイヤーの闘志を掻き立てる。

一度成功したときの快感は格別であり、「あの失敗を克服できた」という達成感がそのままゲームの魅力となっている。まさに“失敗を楽しむゲーム”といえるだろう。

● グラフィックと色彩のセンス

ファミコン初期の作品としては、道路や車のデザインにかなりのこだわりが見られる。赤・青・黄などのビビッドな色使いが画面を引き立て、視認性と爽快感を両立させている。

背景の切り替えもテンポがよく、コースを進むごとに色味が変わることで、飽きさせない視覚的変化を演出している。

特に夕焼けのような背景の第3コースは、「ファミコンにこんな表現ができるのか」と驚かせたプレイヤーも多かった。

● リスタートの速さがテンポを損なわない

『ロードファイター』では、クラッシュしてもロード時間なしですぐに再開できる。これは当時のレースゲームでは画期的な仕様であり、失敗してもすぐに次の挑戦へ移れるテンポの良さがプレイヤーのモチベーションを維持した。

“やられたら即リトライ”というループの快感は、後年のアクションゲームにも影響を与えた重要なデザイン要素である。

● プレイヤーの成長を可視化するシステム

『ロードファイター』はスコア制を採用しており、同じコースを走ってもスコアが徐々に伸びていくのが目に見える。この“成長の可視化”がプレイヤーの達成感を倍増させていた。

特に「ノークラッシュ・ノーミス走行」を目指すスコアアタックは、自己記録との戦いそのもの。自分の限界を更新することが、そのまま楽しみになる構造が見事だった。

● コナミらしい“硬派な作り”と誠実なバランス

当時のコナミ作品に共通していたのは、「簡単には勝たせないが、必ず報われる難易度」だ。『ロードファイター』も例外ではなく、敵車の配置・燃料消費・出現パターンなどが極めて緻密に設計されている。

理不尽に見える難しさの裏には、実はすべて理由がある。プレイヤーの操作精度や判断力を引き出すための“挑戦設計”が徹底されており、そこにコナミ開発陣の職人魂を感じ取れる。

この“ゲーム職人の誇り”こそ、当時のプレイヤーが信頼を寄せたコナミブランドの象徴だった。

● 世代を超えて遊べる普遍性

30年以上経った今でも、『ロードファイター』は子どもから大人まで楽しめる。「操作が簡単」「ルールが明快」「すぐに始められる」――この3拍子が揃っているからだ。

最近では、親が子どもにプレイさせて「これが昔のゲームだよ」と一緒に楽しむケースも多い。世代を超えて共通のスリルを味わえる点は、本作が時代を超えた“遊びの原点”であることを示している。

● 短時間で完結するテンポの良さ

1プレイが短く、結果がすぐに出るのも『ロードファイター』の魅力だ。ほんの数分の中に「挑戦→失敗→再挑戦→成功」のドラマが詰まっており、ちょっとした空き時間でも遊べる設計になっている。

忙しい現代においても、このテンポ感は非常に心地よく、「もう一回だけ」と思わせる中毒性を放っている。

● 総括 ― “速さ・緊張・達成”の三位一体

『ロードファイター』の良さを一言で言えば、“速さ・緊張・達成感”の三位一体である。

速さはプレイヤーを刺激し、緊張は集中を生み、達成感がリプレイを促す。この完璧な循環が本作を名作たらしめている。

派手な演出がなくても、プレイヤー自身が物語を体験していく――それが『ロードファイター』の真の魅力だ。

■ 悪かったところ

● 難易度が極端に高く、初心者には敷居が高い

『ロードファイター』最大の批判点として挙げられるのが、その難易度の高さである。プレイヤーは時速400kmという圧倒的スピードで走る一方、わずか一度の接触でスピンやクラッシュを起こしてしまう。しかも燃料の消費速度が速く、補給車を取り逃せばすぐにガス欠になる。

このシビアさが緊張感を生み出す半面、「すぐにゲームオーバーになる」「1分も走れない」という初心者の声も多かった。特に小学生プレイヤーにとっては、敵車の動きがランダムに感じられ、避ける前に衝突して終わるケースが頻発した。

当時のゲーム雑誌でも「初見殺しの多い設計」と評され、親切設計とは言いがたいバランスであったことは確かである。

● クラッシュ後の再開位置が理不尽に感じられる

クラッシュ時にはその場で即リスタートできる点はテンポの良さとして好評だったが、一方で再開直後に敵車がすぐ目の前に出現して再びクラッシュ――という理不尽な状況も起こりやすかった。

プログラム上、敵車の出現タイミングが固定化されていないため、再開直後に複数台が重なる“連続事故”が発生することがあり、プレイヤーの不満を呼んだ。特に終盤コースではこの現象が顕著で、「再開した瞬間に終わる」という理不尽さがストレスとして指摘されていた。

これは当時のファミコンのメモリ容量や敵車AIの簡略化による制約の影響で、完全なランダム性を避けられなかった設計上の弱点といえる。

● 燃料システムの厳しさとストレス

『ロードファイター』の特徴である燃料システムも、一部のプレイヤーからは不評だった。

燃料メーターがすぐ減るため、走行そのものより「燃料をどう節約するか」に神経を使う必要があり、純粋にスピードを楽しめないという意見が多かった。また、補給車の出現位置がコースによって大きく偏っており、取り逃した時点でクリア不能になるケースも多い。

警告音が鳴り始めると焦りが増し、操作ミスを誘発する悪循環に陥ることもあり、この“焦燥感の演出”を面白いと感じるか、ストレスと感じるかはプレイヤー次第であった。

後年の移植版では燃料減少速度が緩やかに調整されるなど、改善の余地が意識されていたことも、当時の仕様がやや過剰だったことを物語っている。

● 敵車の動きに理不尽さがある

敵車のAIは単純なパターンに基づいており、ランダム性が強いため、プレイヤーの反応だけでは避けきれない状況がしばしば発生する。特に蛇行型の車両が突然横滑りしてくるパターンは「避けようがない」と言われた。

また、敵車の速度差も大きく、プレイヤーより遅い車が突然減速したり、後方から高速で追突してくる車が現れたりと、予測不可能な展開が多い。

この“運要素”の強さが、プレイヤーの実力を正当に反映しにくくしており、理不尽に感じる一因となっていた。

● コース構成の単調さ

本作は4つのコースを用意しているものの、どのコースも基本構造は同じ直線道路であり、カーブや分岐などのバリエーションがない。

背景や色調は変化するが、走行体験自体は大きく変わらず、後半になると「単調さ」を感じるプレイヤーも多かった。特に『エキサイトバイク』のような地形変化のある作品と比較すると、視覚的な刺激が少ないという意見が目立った。

そのため、長時間プレイすると飽きが来やすく、“短期集中型ゲーム”という位置づけになってしまったのも否めない。

● サウンドの物足りなさ

BGMを排除した“音の演出”は高く評価される一方で、無音状態が続くことに物足りなさを感じたユーザーもいた。

特に長時間のプレイでは「エンジン音が単調で耳が疲れる」「無音すぎて盛り上がりに欠ける」という声があった。

当時の多くのファミコン作品が印象的なBGMでプレイヤーの記憶に残る中、『ロードファイター』にはテーマ曲が存在せず、“耳に残る要素がない”という指摘もあった。

この点については、後のレトロゲーム再発売時に「BGMを追加したバージョンが欲しい」という要望も寄せられている。

● リプレイ性の裏返しとしての短命さ

短時間で何度も挑戦できるテンポの良さは魅力である一方、ゲーム内容が短く感じられる欠点にもなっていた。

上達するとあっという間に全コースをクリアできてしまい、「物足りない」「もう少しステージ数が欲しい」と感じるプレイヤーが多かった。

プレイサイクルが短いため、購入から数日でやり尽くしてしまうという声もあり、当時の価格を考えると“ボリューム不足”と感じた人も少なくなかった。

● グラフィック表現の限界

ファミコンの性能を考えれば十分健闘しているものの、同時期の『F1レース』や『ナムコグランプリ』と比較すると、車の形状や背景の描写はやや地味に見える。

特にクラッシュ時の演出が単純で、爆発や火花といった“派手さ”がなく、視覚的インパクトに欠けた点が指摘されていた。

この控えめな表現が“硬派な魅力”として好意的に受け取られる一方で、「もう少し派手にしてほしかった」という声も根強かった。

● コンティニュー機能の欠如

アーケード版では1回だけコンティニューできたが、ファミコン版ではそれが削除されている。

そのため、最後のコースでミスすると最初からやり直しになり、長時間の集中が報われないことも多かった。

「もう一度同じ場所からやり直したい」という声は多く、当時の家庭用移植作品としては珍しく“練習モード”や“難易度選択”が存在しなかったことが惜しまれる。

後年のリメイクや移植版ではセーブ・ロード機能が追加され、当時の不満点がようやく解消されている。

● プレイヤー層を選ぶゲームデザイン

『ロードファイター』は非常に完成されたバランスを持ちながらも、その硬派さゆえにカジュアル層を寄せ付けなかった。

“誰でも楽しめる”というよりは、“好きな人だけが熱中する”タイプのゲームであり、ファミリー層やライトゲーマーには受け入れられにくかった。

特に「友達と競争する」「得点を共有する」といったソーシャルな要素が薄く、1人で黙々と挑むストイックさが強調されていた点が、評価を分ける原因でもある。

● 総括 ― 完成度の高さゆえの“尖り”

『ロードファイター』の欠点は、裏を返せば“完成度が高すぎた”ことに起因する。難易度の高さも、無音設計も、シンプルすぎる構造も、どれもコンセプトの一部として明確に意図されていた。

つまり、万人に向けた娯楽ではなく、“自ら挑戦するプレイヤー”のためのゲームだったのである。

この尖った設計思想は、時にストレスを生み出し、時に深い没入をもたらす。欠点と美点が紙一重で共存する――それこそが、『ロードファイター』の評価が今なお語り継がれる理由でもある。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

● 主人公マシン ― 赤いスーパーカーの象徴的存在感

『ロードファイター』における主人公は、プレイヤーが操る赤いスーパーカーそのものである。正式な名称は登場しないが、設定上はアメリカのスポーツカー「シボレー・コルベット」をモチーフにしたV型12気筒エンジン搭載車とされている。

そのボディカラーの鮮烈な赤は、まさに“挑戦とスピードの象徴”だ。多くのプレイヤーが、この赤い車を単なる機械ではなく、自分自身の分身として感じながらプレイしていた。

ゲーム中では一切のセリフや音声もないが、プレイヤーがアクセルを踏み込むたびにエンジン音が高鳴り、まるで「まだ行ける、もっと速く」と語りかけてくるような錯覚を覚える。その一体感が、他のどんなキャラクターゲームにも負けない“主人公性”を生み出している。

また、デザイン面でも赤い車体に白いラインが入ったシンプルな構図が特徴的で、ファミコン時代のドット絵としては抜群の存在感を放っている。グラフィックの制約の中でも、プレイヤーの視線を常に引き付ける力を持っており、“無言のヒーロー”として記憶に残る名キャラクターだ。

● 敵車 ― 無数のライバルが織りなす“公道の群像劇”

『ロードファイター』では、敵車こそがこの世界の“登場人物”といえる。それぞれの車に名前はないが、挙動の違いによって性格が浮かび上がってくる。

たとえば、直進しかせず安定走行を続ける灰色の車は、まるで公道を真面目に走るサラリーマンのような存在。一方、左右に突然蛇行する黄色い車は、予測不能なアウトロータイプとしてプレイヤーを翻弄する。

そして、時折後方から猛スピードで迫ってくる黒い車は、いわば“公道の悪魔”だ。避けきれずに接触すると即スピンという緊張感をもたらし、その存在がステージ全体に張り詰めた空気を作り出している。

このように、『ロードファイター』の敵車たちはそれぞれ個性を持ち、走行パターンという“行動で語るキャラクター”として描かれている。プレイヤーにとっては敵でありながら、次第に「こいつは動かない」「あいつは危険」と見分けられるようになり、そこに奇妙な愛着が芽生えるのも魅力のひとつだ。

● 燃料補給車 ― 希望を運ぶ“青い天使”

全プレイヤーにとって最も愛された存在、それが燃料補給車だ。

道路を静かに走る青い車体は、命綱とも言うべき存在で、接触することで燃料が回復する。この一台が現れるタイミングはまさに“天の助け”であり、警告音が鳴り響く中にその姿を見つけた瞬間の安堵感は、プレイヤー誰もが共感するだろう。

青いボディカラーは冷静さと安心を象徴しており、赤い主人公カーとの対比で画面に美しいコントラストを生み出している。

この補給車の登場タイミングはランダムではなく、一定の距離ごとに現れるため、プレイヤーは「次はどこで出るか」を記憶してプレイするようになる。いわば“再会の約束された仲間”のような存在だ。

ファンの中には、この補給車を「ガソリンフェアリー」「命の青車」と呼ぶ者もおり、シンプルな存在でありながら感情を託せる不思議な魅力を持っている。

● オイルゾーン ― 予測不能な“悪戯者”

コース上に散らばる黒いオイルのシミも、ある意味では本作の“キャラクター”である。

無言で地面に広がり、触れた瞬間に車をスピンさせる――その存在は、まるで気まぐれな悪戯者だ。プレイヤーにとっては最大の敵でありながら、ゲームを面白くしているスパイスでもある。

特に後半コースでは連続して配置され、避けるのではなく“どこを通るか”を考えさせる知恵の試練となる。

このオイルゾーンの存在が、ただのスピードレースを「心理的な戦い」へと変えており、ゲームデザインの中でも極めて象徴的な役割を果たしている。

● クラッシュカー ― ミスを通して語る“ライバルの残像”

プレイ中、他の車が壁に激突して動かなくなる場面がある。これらの“クラッシュカー”もまた、印象的なキャラクターとして記憶されている。

彼らはまるで“脱落したライバル”のように道路の脇に転がり、プレイヤーに「次は自分の番かもしれない」と無言で警告を発している。

この静かな存在が、ゲーム全体に“生死のリアリティ”を与えており、プレイヤーの緊張を高める演出として見事に機能している。

● ライバルたちとの“無言のドラマ”

『ロードファイター』にはセリフもストーリーも存在しないが、プレイヤーは敵車との間に確かな“物語”を感じる。

すれ違うたびに「今のは危なかった」「あの動きは読めた」といった内的な会話が生まれ、そこにキャラクター性が宿る。

特に最終コースでは、敵車の密度が増すことで“戦場のような道路”が形成され、プレイヤーはまるでライバルたちと無言のデッドヒートを繰り広げているような感覚に包まれる。

この「言葉のない関係性」が、本作を単なるレースではなく“心理的な闘争”として成立させている。

● プレイヤー自身がキャラクターになる瞬間

『ロードファイター』の本質的な魅力は、最終的に“プレイヤー自身が主人公になる”ことだ。

ゲームが進むほど、赤い車と自分の動きが一体化していく。クラッシュすれば自分が痛みを感じ、補給車に触れれば自分が救われる感覚になる。

この没入体験が、「ゲームの中で生きている」ような感覚を与え、プレイヤー自身がストーリーを紡ぐキャラクターとなる。

つまり、『ロードファイター』はプレイヤーを観客ではなく“登場人物”にしてしまう作品なのだ。

● 敵車の色と性格の象徴性

敵車のカラーパターンには明確な意味が込められていると考えられる。

・灰色車:規則的で穏やかな動き、秩序を象徴。

・黄色車:急な車線変更でプレイヤーを翻弄する“混乱”の象徴。

・黒車:高速かつ攻撃的な走りで恐怖を与える“死”の象徴。

・青い補給車:安らぎと再生の象徴。

このカラーデザインが心理的な印象とリンクしており、プレイヤーは無意識のうちに“色で危険を判断”するようになる。

それは、視覚的情報がキャラクターの性格を語るという、当時として非常に洗練されたデザイン手法である。

● 愛され続ける“無言の登場人物たち”

今日に至るまで、『ロードファイター』のキャラクターたちは多くのファンに愛され続けている。

SNSやレトロゲームファンの間では、燃料補給車を擬人化したイラストや、赤い主人公カーを題材にした模型カスタムも登場しており、その人気は衰えることを知らない。

一見無機質なドット絵の車たちが、ここまで感情を動かす存在になったのは、プレイヤー一人ひとりが彼らとの“走る物語”を共有してきたからだ。

その意味で、『ロードファイター』のキャラクターは他のゲームのようにセリフを持たないが、もっとも雄弁な存在なのかもしれない。

● 総括 ― “機械が語るドラマ”

『ロードファイター』のキャラクターたちは、言葉も顔も持たない。しかし、彼らは動きと色、そして沈黙の中で、確かに感情を伝えてくる。

赤い主人公カーの孤高な疾走、補給車との束の間の再会、敵車たちとの死闘――そのすべてが、プレイヤーの記憶に“走るドラマ”として刻まれる。

この無言のキャラクター性こそが、『ロードファイター』が単なるレースゲームではなく、“生きた物語”として語り継がれる理由なのである。

[game-7]

■ 中古市場での現状

● ファミコン版『ロードファイター』のコレクター需要

1985年7月11日にコナミが発売した『ロードファイター』は、今なお中古市場で安定した人気を保つレトロタイトルの一つである。発売から40年近く経つ現在でも、コナミ初期の代表作としてファミコンコレクターの間で高い評価を受けている。

特に“アーケード移植第一世代”のコナミタイトルという歴史的価値が認識されており、状態の良いカートリッジや箱付き完品は、コレクターズアイテムとして扱われることが多い。

中古市場ではコンディションによって価格の幅が大きく、外箱や説明書が揃っているかどうかが価値を左右する重要な要素となっている。

● ヤフオク!での取引傾向

ヤフオク!における『ロードファイター』の出品数は、他のファミコンソフトに比べてやや少なめだが、安定した需要がある。

2020年代以降の傾向を見ると、動作確認済みカートリッジ単品は1,200円~2,000円前後が中心価格帯。箱と説明書付きの“完品”になると2,800円~3,500円前後で落札されるケースが多い。

特に、箱の角が潰れていない美品や、シール未剥がし状態の初期版は人気が高く、競り合いが発生して最終的に4,000円を超えることもある。

オークション形式よりも即決出品の方が多く、出品者側も「固定ファンがいる」と認識している様子がうかがえる。

また、ヤフオクではコレクター同士の競争もあり、外箱の印刷色の違いやロット番号によって“初版”を判別する動きも存在する。こうしたマニアックな収集文化は、他のタイトルよりも本作に根強く残っている点が特徴だ。

● メルカリでの販売状況

メルカリでは、よりカジュアルな層による取引が中心で、価格帯はやや低めに設定されている。

2024年時点での平均相場は、カートリッジ単品で1,000~1,800円前後、箱・説明書付きで2,000~3,000円程度が主流。

ただし、出品数は一定しており、常に数件以上が販売中となっているため、需要が途切れない安定タイトルといえる。

“動作確認済”“送料無料”“即購入可”といった条件の出品がよく売れており、購入者レビューでは「子どもの頃に遊んだ懐かしさで購入」「親子で遊んで楽しい」といったコメントが目立つ。

このことから、単なるコレクション目的だけでなく、“親世代が子どもと一緒に遊ぶための購入”という新たな需要も生まれているのが現代的な特徴だ。

● Amazonマーケットプレイスでの価格帯

Amazonでは、古いファミコンタイトル全般にプレミア価格がつく傾向があるが、『ロードファイター』も例外ではない。

中古出品の中心価格帯は2,800~4,000円前後で、状態によってはそれ以上の値が付くこともある。

特に“Amazon倉庫発送(プライム対応)”の出品は信頼性が高く、やや高値であっても購入されやすい。

新品未使用(デッドストック)の出品は極めてまれで、確認される場合には5,000円~7,000円台と高額設定になる。

パッケージ状態の説明が丁寧な出品が多く、コレクター層が“保存用”として購入している様子も見られる。

また、海外ユーザーからの購入レビューも一定数あり、“Japanese Retro Game with Pure Racing Thrill(純粋なスピードの快感を持つ日本のレトロゲーム)”といったコメントが寄せられているのも印象的だ。

● 楽天市場での取り扱いと店舗販売

楽天市場では、中古ゲーム専門店が中心となって出品しているため、価格帯はやや安定している。

販売価格はおおむね2,500~3,500円前後で、状態ごとのランク分け(Aランク・Bランク・Cランク)が明確に記されているのが特徴だ。

一部のショップでは“動作保証3ヶ月”や“清掃済み”といった記載もあり、品質重視のユーザーに向けた販売姿勢が見られる。

また、コナミ作品を複数セットにした“レトロバンドル販売”も行われており、『ツインビー』『イー・アル・カンフー』などと一緒に購入するコレクターが多い。

楽天ポイントが利用できるため、他サイトよりもお得に入手できる点が評価されている。

● 駿河屋の在庫状況と価格推移

中古ゲーム専門店・駿河屋では、『ロードファイター』の在庫が定期的に変動している。

2025年初頭時点での販売価格は、箱・説明書付きで2,800円~3,300円前後、カートリッジ単品で1,500円~2,000円前後が目安。

人気のため在庫切れになることも多く、再入荷後はすぐに売り切れる傾向がある。特に“外箱美品”や“未使用に近い”状態の個体は、出品から数時間で完売することも珍しくない。

駿河屋のレビュー欄では、「ファミコン初期のコナミ作品らしい完成度」「今でも十分に遊べる」といったコメントが並び、ユーザー満足度は高い。

● 状態による価格差と評価ポイント

中古市場では、“状態の差”が価格に直結する。

・箱なしカートリッジのみ:1,000~1,500円前後

・箱あり/説明書なし:2,000円前後

・完品(箱+説明書+カートリッジ):3,000円~3,800円

・新品未開封/未使用品:5,000円以上

このように、箱と説明書の有無で最大3倍の価格差が生まれるのが特徴だ。特にファミコン時代の説明書は薄い紙製のため、破損や紛失が多く、“状態の良い取扱説明書付き”は希少価値が高い。

また、箱の背面に貼られたコナミのロゴ印刷の違いによっても“初期版/後期版”が判別され、初期印刷品はプレミア価格が付く場合もある。

● 海外市場での人気と輸出状況

海外のレトロゲーム市場では、特にヨーロッパと南米で『ロードファイター』の人気が高い。MSX版の普及地域であったオランダやスペインでは、“Konami MSX Racing Legend”として紹介されることもある。

海外オークションサイトeBayでは、ファミコン(NES)版カートリッジが25~45ドル(約3,800~6,800円)で取引されており、国内相場よりやや高めだ。

理由として、海外では日本製カートリッジを“完全版”として扱う文化があり、状態の良いものには日本からの輸出品としてプレミアが付く傾向がある。

これにより、国内中古市場でも海外バイヤーによる買い占めが時折発生し、在庫が減る時期があるほどだ。

● 復刻版・デジタル配信との関係

『ロードファイター』はコナミのレトロアーカイブスや「プロジェクトEGG」などでデジタル配信されているが、意外にもそれが中古市場価格を下げていない。

むしろ、再注目によって需要が再燃し、価格が安定したとも言える。

実機でプレイしたい層や、箱付きでコレクションしたい層はデジタル配信とは異なる購買動機を持っており、“デジタル化しても価値が落ちない”稀有なタイトルとなっている。

● 総括 ― “時を超えて走り続ける”コレクターズアイテム

『ロードファイター』は、現代の中古市場においても“安定して価値を保つ作品”として特別な地位を占めている。

その理由は、単なる懐古的な人気に留まらず、コナミが生み出した完成度の高さと、ファミコン初期の“スピード表現の象徴”としての文化的価値にある。

状態の良い個体は年々減少しており、今後も価格の下落は見込みにくい。特に箱付き・説明書付きの完品は、コナミファンやレトロゲーム愛好家の間で“永久保存タイトル”として扱われている。

中古市場の数字が示すのは、単なる需要ではなく、「あの頃のスピードと緊張感を、今も手の中で感じたい」というプレイヤーの想いそのものだ。

1985年に生まれた赤いマシンは、今もなお世界のどこかでエンジンを鳴らし続けている――『ロードファイター』は、まさに時を超えて走る永遠の名作である。

![【中古】【表紙説明書なし】[FC] ロードファイター(Road Fighter) コナミ (19850711)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/7010/2/cg70102161.jpg?_ex=128x128)