FC ファミコンソフト ナムコ 源平討魔伝ロールプレイングゲーム ファミリーコンピュータカセット 動作確認済み 本体のみ【中古】【箱説..

【発売】:電波新聞社

【対応パソコン】:X68000、Windows

【発売日】:1988年4月

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

電波新聞社などから発売された『パソコン(X68000、Windows)』版の『源平討魔伝』は、もともとはナムコが1986年にアーケード向けに送り出した和風アクションを、当時のパソコン環境で「遊びやすさ」と「再現度」の両方を狙って移植・展開した作品群だ。題材は源平合戦そのものというより、“鎌倉の世を覆う異様な気配”や“怨念が現世を揺らす”といった伝奇的な味付けが濃く、史実の人物名や土地の響きを借りながらも、ゲームとしては怪異と剣戟が主役のダークファンタジーに寄せられている。主人公は平家方の武者・平景清。滅びた側の恨みを背負う存在が、外部の力によって現世へ引き戻され、宿敵である源頼朝へと迫っていく――という復讐譚を軸に、旅の途中で“三種の神器”に関わる要素を追い、各地の魔性や強敵を斬り伏せながら鎌倉へ東上する構成になっている。

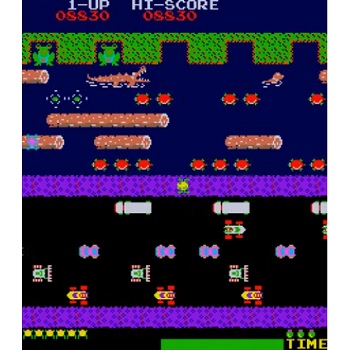

● 作品を特徴づける「場面が切り替わる」ゲーム構成

本作を語るうえで外せないのは、単一の横スクロール面だけで押し切らず、複数の見せ方を組み合わせて“旅をしている感覚”を作るところだ。道中では、広い地図のような画面で進路を選び、目的地へ向かう流れが挟まる。そこから実際の戦闘では、横視点のアクションになったり、巨大な敵と対峙するボス戦のような専用画面になったりと、ゲームの「カメラ」と「ルール」が切り替わる。これにより、ただのステージクリア型ではなく、奇譚を追いかけて場面を渡り歩く読み物的なテンポが生まれる。プレイヤーは景清の身体能力と武器の扱いを鍛えつつ、どの局面で何を優先すべきか(安全な進行、回復、戦力の底上げ、ルート選択)を考えながら進むことになる。

● 景清という主人公の“重さ”が操作感に乗る

景清は軽快な忍者や少年勇者とは違い、怨念と武勇を背負った武者として描かれるため、攻撃の一撃一撃に重みがある。斬りつける、跳ぶ、間合いを取る――といった基本動作はシンプルでも、敵の動きに合わせて「踏み込み過ぎない」「欲張らない」といった立ち回りが重要になり、結果としてプレイの手触りが渋い。さらに体力だけでなく、攻めの継続力に関わる要素(剣の力や強化の概念)を意識させる作りになっており、短期的な勝ちよりも、旅全体を見据えた自己管理がゲーム性の柱になる。

● 画作りと音が“芝居”としての迫力を支える

『源平討魔伝』は、和の文様や古画を思わせる色使い、誇張された表情やポーズ、そして大きな敵キャラクターの圧で、画面そのものを舞台のように見せるタイプのアクションだ。さらに当時としては印象に残りやすい声や効果音がゲームの「言い回し」を作り、景清の凄みや敵の不気味さを増幅する。アーケード版の魅力として語られがちな“声”“大型キャラ”“スクロール表現”といった要点は、移植でも重視され、機種ごとの得意分野を使ってそれぞれの形で再現・調整が行われた。

● X68000版:再現度と遊びの仕掛けで評価される移植

X68000版は電波新聞社が関わって発売された系統の移植として知られ、当時のマシンパワーを活かして、アーケードの雰囲気を“見た目だけでなく手触りも”近づけようとした姿勢が目立つ。例えば音の面では、ボイスや効果音に使われるPCM素材を改めて録り直す形で整えた、という話が伝わっており、単純移植ではなく「家庭(パソコン)で鳴らして気持ちいい音」へ寄せる意識が感じられる。 また、設定(コンフィグレーション)まわりに遊びの余地が用意され、ステージ選択を絡めた特殊な遊び方ができたり、通常進行では触れにくい要素へアクセスできたりと、移植ならではの“裏の楽しみ”も語られやすい。ファンの間では、いわゆる没・隠し扱いのステージや変則的な対戦の見せ方が話題になりやすく、アーケードの骨格を守りながら、追加の遊び場を仕込んだ版として記憶されている。 (※中古市場の登録情報ベースでは、X68000版は1988年発売として扱われる例が見られる。)

● Windows版:後年のPC環境へ“遊べる形”で持ち込まれた展開

Windows向けは、時代が下ったPCユーザーが遊べるようにする目的で、コレクション的なパッケージや復刻系レーベルの一作として扱われるケースがある。たとえば中古流通の情報では、Windows95/98系の動作環境を想定した『Ultra Series2000』名義のWindows版が2002年に存在した、という形で記録されている。 こうした版は、当時の作品をそのまま移植するというより、「現行OS(当時)で遊ぶためのまとめ方・動かし方」を含めて商品設計されることが多く、解像度や入力機器、サウンド再生の経路が異なるぶん、体感がアーケード/X68000と同一にならない場面も出やすい。一方で、起動や保存、環境設定の面では手を入れられていることが多く、“遊ぶまでの距離”が縮まるのが利点だ。

● まとめ:移植ごとに「原作の顔」をどう残すかが見どころ

『源平討魔伝』の移植は、単に同じ内容を別ハードへ写すだけではなく、原作の魅力の核――景清の怨念を軸にした旅、場面転換で語る構成、芝居がかった演出、声と効果音の圧――をどこに置き、どこを機種の個性で補うか、という選択の連続で成立している。X68000版は再現度と“移植ならではの遊び”が語られやすく、Windows版は後年のPC環境で触れられる入口として意味を持つ。どちらも「アーケードの名作を、別の時代の別の遊び方へ橋渡しした版」として、作品の寿命を延ばす役割を担ったと言えるだろう。

■■■■ ゲームの魅力とは?

『源平討魔伝』の面白さは、ひとことで言えば「和風アクションに、旅と怪談と舞台芝居を同時に詰め込んだ」ような濃度にある。剣を振って敵を倒すだけなら当時にも同系統は多いが、本作は“場面そのもの”が次々と表情を変え、同じ主人公を動かしているのにプレイ感が別ゲーム級に切り替わる。しかもそれが単なるギミックではなく、景清という怨念の武者が地獄めいた世界を踏破し、鎌倉へ迫っていく物語のテンポと直結しているから、遊んでいる最中に「今どこまで来たのか」「次は何が待つのか」という気分が自然に高まる。3つの遊び方を往復しながらも、最終的には鳥居をくぐって次へ進むという共通のゴールがあるので迷子になりにくく、初見でも“旅の筋”を追いやすいのも上手い設計だ。

● 3つのモードが作る「飽きないテンポ」

本作の核は、ステージが大きく3タイプに分かれているところにある。ミニサイズの景清を動かす横視点のアクションでは、攻撃とジャンプを軸に足場や敵をさばき、純粋に操作の気持ちよさを味わう。一方で、景清が大きく描かれる決闘寄りの場面では、強敵との間合い・攻撃の差し込み・安全な逃げの判断が求められ、同じ「剣アクション」でも神経の使い方が変わる。さらに、見下ろし視点の探索面では、迷路のような地形を読み、出口や分岐を見極めながら進むことになり、反射神経だけでは突破できない“地図読み”の楽しさが混ざる。こうした切り替えが、単発のミニゲームではなく「国を渡る旅程」の中に配置されているため、プレイヤーは場面転換そのものを“旅の移動感”として受け取りやすい。結果として、集中力が途切れそうな頃に違う緊張が差し込まれ、最後まで独特のテンポで引っ張られる。

● 鳥居とルート分岐が生む「自分の攻略史」

『源平討魔伝』は、ただ右へ進んで終わりではなく、要所でルート選択の色が強く出る。複数の鳥居が並ぶ地点では、どれをくぐるかで次の土地や難度が変わり、同じゲームでも進行が固定されない。総ステージ数は多いが、分岐があるぶん“一周ですべてを踏破する作りではない”ため、初回は安全寄りの道、慣れたら報酬や手応え重視の道、と遊び方を変えられる。ここが上手いのは、分岐が単なるワープではなく、プレイヤーに「次をどうする?」と考えさせる休符になっている点だ。難しい局面に入る前に回復や余力を確保したい、逆に強化のために多少危険でも寄り道したい――そういう迷いが生まれることで、攻略は“正解ルートの暗記”から“自分の旅程作り”へ変わっていく。何度もプレイして、自分に合う安定ルートを固めたり、腕試しの最短ルートを開拓したりできるのが長所だ。

● 2ボタンなのに深い:攻めと守りの配分が問われる

操作自体はシンプルで、基本は攻撃とジャンプ(+レバー)で成立する。しかし単純だからこそ、立ち回りの差がはっきり出る。横視点の場面では、敵を倒すことより「被弾しない進み方」を優先したほうが結果的に安定しやすく、足場を越えるジャンプも“勢い任せ”だと事故が起きる。決闘寄りの場面ではさらに顕著で、相手の攻撃を見てから動くのか、先に触って主導権を取りにいくのか、攻めの判断がそのまま消耗へ跳ね返る。さらに本作は、命(残機や体力の概念)を蝋燭のような表示で見せるなど、減っていく感覚を視覚的に強く意識させる作りになっており、「この先を見たいからこそ無駄な被弾を減らす」という感情が起きやすい。シンプルな操作が、結果として“慎重さ”と“大胆さ”の配分を問うのが魅力になっている。

● 落下=即死じゃない代わりに、世界観を巻き込んだ罰が来る

横視点の場面では、穴に落ちた瞬間に終わり、という作りではない。その代わり、黄泉の国へ落とされるようなペナルティの場面が挟まる扱いがあり、ミスが“世界観の出来事”として処理される。これが単に優しい救済で終わらず、運や条件によっては復帰のチャンスがある一方、失敗すれば損失が広がる、という緊張を伴う。つまり、落下は「事故ったけど助かった」ではなく、「死にかけたが、ここから戻れるか?」というドラマの形になる。こうした罰の与え方が、景清の怨念譚や地獄巡りの雰囲気と噛み合い、難度の高さを“理不尽さ”よりも“物語の険しさ”として受け取りやすくしている。

● 音と演出が“和の怪作”らしさを決定づける

『源平討魔伝』が長く記憶される理由の一つが、映像と音のクセの強さだ。武者絵や古い絵巻を連想させる色味、巨大な敵の圧、背景の不穏さ、そしてボイスや効果音の主張が合わさって、ゲーム全体が舞台芝居のように感じられる。いわゆる“綺麗”というより、“怖さ”や“異様さ”で引っ張るタイプで、平家の怨念が現世に染み出している空気を、台詞回しや間(ま)で演出する。ここが刺さる人にはとことん刺さり、1プレイの中で「忘れられない場面」がいくつも生まれる。だから攻略が難しくても、「もう一回あの敵まで行きたい」「次の土地の雰囲気を見たい」と再挑戦の動機が保ちやすい。

● X68000版の魅力:再現度+移植ならではの“裏の遊び場”

パソコン版の中でもX68000移植は、原作の空気を残すことを強く意識した版として語られやすい。音声まわりはPCM素材を録り直す形で整えた、とされており、アーケードの“声が飛んでくる感じ”を家庭環境で気持ちよく鳴らす工夫が見える。また設定メニュー側に遊びの仕掛けがあり、ステージ選択を有効にすると、通常進行では行けないステージに触れられたり、ミニサイズの景清でボス戦だけをまとめて楽しむような変則的な遊び方ができたりと、いわば「本編を崩さず、別口の遊びを足す」方向で味を増している。原作を忠実に追いかけたい人には再現度が嬉しく、やり込む人には“覗き穴”のような追加要素が嬉しい、二段構えの魅力がある版だ。

● Windows版の魅力:思い出の一本を“触れる場所”に置く

Windows向けの展開は、後年のPCユーザーが遊べるようにする意味合いが強い。2002年にはメディアカイトの『ULTRAシリーズ』としてWindows95/98系を含む複数OS対応で発売予定が告知され、低価格帯で懐かしのタイトルをまとめて提供するラインの一つとして扱われた。こうした版の良さは、当時の実機環境を揃えなくても“とにかく遊び始められる”入口になりやすい点にある。もちろん、入力機器や表示環境の違いで体感が変わることはあり得るが、それでも「作品そのものに触れる機会」を作り、記憶の中の名場面を自分の操作で追体験できる価値は大きい。X68000版が“移植の完成度”で語られるなら、Windows版は“アクセス性”で意味を持つ、と捉えると分かりやすい。

■■■■ ゲームの攻略など

『源平討魔伝』の攻略は、反射神経の勝負というより「3つの遊び方を切り替えながら、資源(命と剣)を守って旅を成立させる」感覚が近い。操作自体は8方向レバー+2ボタン(剣/ジャンプ)とシンプルだが、画面左下のロウソクで表されるライフ(命)と、武器の切れ味・攻撃力に関わる“剣”の値が長期戦の軸になる。命は最大値をアイテムで増やせ、ステージクリア時にも一定の回復が入る一方、黄泉へ落ちると命を減らされたり最大値が初期状態へ戻されたりと、取り返しのつきにくい損失が起こり得る。だからこそ、目先の撃破より「事故らない」「無駄に剣を削らない」「回復チャンスを逃さない」を積み上げると、難度の体感が一段下がる。

● まず押さえるべき基礎:命(ロウソク)と剣の管理

命はロウソクで表現され、最初は少なめだがアイテムで最大10本まで伸ばせる仕組みがある。さらに、クリア時にロウソクが少ないなら一定本数まで回復し、多いなら最大値まで戻るような回復ルールが用意されているため、「次の国へ入る前にロウソクを削りすぎない」だけでも安定感が変わる。 一方で剣は、数値が0に近づくと攻撃力が目に見えて落ち、BIGモードでは刀が折れる演出も出る。上げる手段(紫の玉など)がある反面、硬い対象や壊せないオブジェクトへ切り付けると下がるので、癖で連打していると“自分で自分を弱体化”させやすい。特に硬い狛犬や要石のような相手は、倒し方が分からないうちは「触らない」「避ける」を徹底し、剣の値を温存したほうが結果的に早く進める。

● アイテムの見方:玉と葛籠を「目的別」に拾う

フィールドでよく見かける“玉”は、色ごとに役割が違う。緑が金、青が体力回復、紫が剣力アップ、茶系が体力最大値アップ、といった具合で、目の前の不足を埋めるように拾うと迷いが減る。特に紫は剣の維持に直結するので、剣が削れていると感じたら優先度を上げる。 また黄泉に落ちたとき、閻魔が管理する複数の葛籠から“生”を引ければ復帰できるが、“死”なら終わりになるタイプの試練が挟まる。しかも“生”の当たりやすさはプレイ時間の経過で悪化していくため、黄泉は「いつでもワンチャン」ではなく、遊べば遊ぶほど厳しくなる危険地帯として扱ったほうがいい。落下=即死ではない代わりに、黄泉へ落ちること自体が長期的に重い罰になる、という感覚で立ち回るのが安定策だ。

● 3つのモード別:事故ポイントとコツ

横視点(小さな景清)の場面は、いわゆる足場と敵配置の“事故”が最も起きやすい。ここで大事なのは、敵を全部倒そうとしないこと。ジャンプで抜けられるなら抜け、足場の端で欲張って剣を振らない。とにかく「落ちない」「被弾しない」を優先して鳥居まで運ぶのが攻略の近道になる。 クォータービュー(見下ろし寄り)の場面は、分岐を選べる代わりに迷いやすい。ジャンプはできても高さの概念が薄く、塀や灯籠を越える程度にしか使わない場面が多いので、無理なジャンプ連打よりルート読みを優先したほうがいい。上下移動がループする地形もあり、意味のない往復をしがちなので、行き止まりを覚えたら即引き返して“探索の時間”を節約する。 BIGモード(大きな景清/ボス中心)は、本作の難所であり、同時に一番“上達が分かりやすい”場所でもある。ここは焦って近づくほど負けやすいので、最初は「相手の最初の一手を見てから動く」ぐらいの慎重さで十分。攻撃は入力で性質が変わり、上方向を入れると上段斬り、そうでなければ突きになる、といった使い分けがある。突きは背中側にも判定が出るため、密着戦で意外と頼れる場面があり、上段の範囲と突きの癖を理解すると被弾が減る。加えて、しゃがみ斬りやジャンプ斬りなど攻撃の引き出しも多いので、“自分が当てやすい形”をまず1つ作り、そこから状況で変えるのがおすすめだ。

● 巻物(技)と三種の神器:使える場面を決めておく

巻物系のアイテムを取ると、横・平面系では霞切り、BIGモードでは必殺旋風剣といった強力な技が使えるようになる。ここで重要なのは“いつ使うか”で、苦手な敵の群れや、ボスの押し込みたい局面など、用途を決めて温存すると価値が跳ね上がる。逆に、何となく使ってしまうと「必要なときに無い」になりやすい。 また三種の神器の一つである草薙剣を得ると、剣の値が低下しなくなる(=剣管理が一気に楽になる)性質がある。剣が削れて苦しいプレイになりがちな人ほど、草薙剣を取った後は“無理の効く幅”が広がるので、入手後は攻めの選択肢が増えると考えるとよい。

● 難易度の正体は「知ってるかどうか」:覚える順番が大事

本作は、慣れていないうちは理不尽に見えやすいが、実際には「知らないうちは損をするルール」が多いタイプだ。黄泉の仕様、剣が削れる対象、BIGモードの攻撃の出し分け、ルート分岐で無駄に彷徨う癖――このあたりを一つずつ減らすほど、同じ腕前でも進行が伸びる。だから最初は、華麗な連続攻撃よりも、(1)横視点は安全最優先、(2)クォータービューは迷ったら即引く、(3)BIGは相手の行動を見てから刺す、の3点を守るだけでいい。結果が安定してきたら、紫の玉で剣を高く維持し、巻物・必殺を“決めどころ”に投入して、危ない場面を短縮していく。こうするとプレイ時間が伸びて黄泉が厳しくなる、という負の連鎖も抑えやすい。

● 小ネタ的な楽しみ方:操作の癖を“遊び”に変える

攻略とは別に、BIGモードでは攻撃ボタンを押しっぱなしで移動すると独特の歩き方になる、といった遊び心も語られる。実戦的な意味は薄いが、こういう小ネタが散っているのも本作らしさで、息抜きとして触れると“苦しいだけのゲーム”になりにくい。

■■■■ 感想や評判

『源平討魔伝』の評判を一言でまとめるなら、「強烈に刺さる人には一生モノ、合わない人には難解で取っつきにくい」という二極化が起こりやすいタイプの名作だ。和風怪奇という当時としても異色の題材、ボイスと巨大キャラで押してくる演出、そして“旅の途中で遊び方が何度も切り替わる”構成が、ほかのアクションゲームでは代替しにくい印象を残した一方で、初見殺しの多さや、剣力・黄泉・ルート理解といった独自要素の説明不足が、初プレイのハードルを上げていた。後年のまとめ系レビューでも「クセは強いが、仕組みを理解すれば評価が反転する」タイプとして語られることが多く、根強い支持が続いていること自体が、このゲームの立ち位置をよく示している。

● 当時のプレイヤー反応:インパクトは抜群、でも気軽には遊べない

稼働当時のゲームセンターでの印象としては、まず“見て分かる異様さ”が強かったと言われがちだ。和の色彩でまとめた背景、突如現れる巨大ボス、耳に残る声の演出など、プレイしていなくても目と耳を奪う要素が多い。実際、当時の思い出語りでは「雰囲気と演出の記憶は鮮烈だが、システムが分からず自分ではあまり先に進めなかった」「上手い人のプレイを眺めていた」といったニュアンスが繰り返し出てくる。要するに、アクションとしての取っつきやすさより“舞台を見せる力”が先に立つ作品で、遊ぶ前から記憶に残り、遊び始めると難度と独自ルールが牙をむく、という順番になりやすい。

● 雑誌・メディア的な見られ方:和風表現と構成の挑戦が評価軸になりやすい

ゲーム雑誌やメディア的な観点では、単純なアクションの上手さよりも、「複数モードの再構築」「ボイスと大型キャラの演出」「和風モチーフをゲームデザインに落とし込んだ大胆さ」が語られやすい。後年の総評でも、さまざまなゲームデザイン要素を混ぜ合わせて再構築した完成度、という方向で評価がまとめられており、単に“難しいゲーム”としてだけではなく、“独特の立場を築いた作品”として扱われている。 一方で否定的な見方が出るときは、操作感や情報提示の癖が原因になりがちだ。敵の処理やルート取りの理解を要求されるのに、当時のプレイ環境では手探りになりやすく、結果として「理不尽に感じる」「何をしたらいいか分からない」という印象が先行する。ここが評価の分かれ目で、攻略情報の共有が進むほど“難解”が“戦略”に変わり、見え方が変化しやすい。

● クリアできた人の声:理解した瞬間にゲームが別物になる

本作を肯定的に語る人の多くは、「ルールが分かった後の納得感」を強調する。剣力を無駄に削らない、落下を避けて黄泉送りのリスクを減らす、巻物(技)を使う局面を決める、分岐の意味を理解して旅程を組む――このあたりが噛み合うと、やみくもに消耗していた序盤とは別のゲームに見えてくる。まとめ系レビューでも、初見殺しや癖の強さは認めつつ、システムとルートを理解すればトータルではクリアしやすい部類に入る、という整理がされている。つまり本作は、腕前だけでなく“読み解き”の達成感が大きいタイプで、そこを越えた人ほど評価が強くなる。

● X68000版への反応:移植度の高さが「作品の格」を押し上げた

X68000版は、当時の移植作品群の中でも「アーケードの迫力を家庭(パソコン)に持ち込んだ」象徴的な一本として語られやすい。電波新聞社が関わったX68000移植は、原作の見どころであるボイスや大型キャラ、雰囲気の再現に重点が置かれた、とする語られ方が多く、移植の完成度がそのまま評判に結びつきやすい。結果として、作品を知る入口がアーケードだけに限られず、家庭でやり込んで評価を固めた層が生まれたことが、長期的な支持を支えた面もある。 また、X68000ファンの投票企画のような場でも上位に入る例が見られ、後年になっても“X68000で遊ぶ価値のある定番”として名前が挙がることがある。こうした評価は、単なる懐古ではなく「当時のパソコン移植で、どこまでアーケード感を出せたか」という基準で記憶されている証拠と言える。

● Windows版への反応:現代環境で触れる入口としての価値

Windows版(復刻・廉価系ラインとして流通するタイプ)は、アーケードやX68000の“原体験”を持つ層にとって、環境を揃えずに触れ直せる入口になりやすい。販売ページに寄せられる購入者の声では、現行OS(例としてWindows11)でも動作した、コントローラー対応が嬉しい、といった方向の反応も見られ、評価軸が「移植の芸術性」より「触れることの手軽さ」に寄りやすい。もちろん個々の環境差は出やすいが、作品との再会手段としての価値が語られるのがこの系統の評判だ。

● 海外圏・後年レビューの見え方:賛否はあるが“独自性”は揺らがない

海外のレビューや後年のまとめ記事でも、賛否が出るポイントは概ね同じで、クセの強さ・難解さがマイナスに働く一方、雰囲気と構成の独自性は大きなプラスとして語られる。ゲーム自体が“普通のアクション”から意図的に外れているため、評価が割れやすいのは自然だが、逆に言えば、好きな人が熱を持って語れる芯が残っている。新しいゲームが次々に出る中でも語りが途切れにくいのは、体験の輪郭がはっきりしているからだ。

● まとめ:評判の正体は「クセ」ではなく「クセが意味になる作り」

『源平討魔伝』は、単に操作性が癖だとか、難しいとか、そういう表層で終わるゲームではない。癖があるのは事実だが、その癖が“景清の復讐行”という物語性や、黄泉に落ちる罰の重さ、剣力を守って旅を成立させる緊張感と結びついているため、理解が進むほど体験が一本につながっていく。だから評判は割れつつも、刺さった人の熱量が落ちにくい。アーケードでの衝撃、X68000でのやり込み、Windowsでの再会――入口は違っても、「一度ハマると忘れられない」という評価が残り続けるのが、この作品らしい世間の見られ方だ。

■■■■ 良かったところ

『源平討魔伝』の「良かったところ」を挙げるとき、多くの人がまず口にするのは、単純な操作感の気持ちよさよりも“体験としての濃さ”だ。和風怪奇・怨念譚という題材を、見た目や音の印象だけで終わらせず、黄泉へ落ちる罰や、剣力を守って旅を継続する緊張感といったゲームのルールそのものへ結びつけている。つまり、世界観が背景ではなく、プレイの手触りそのものになっている。だからこそ、うまくいったときの達成感は「難しいアクションを乗り越えた」だけではなく、「地獄めいた旅を生き残った」という種類の実感になりやすい。ここが強烈で、好きな人ほど“語りたくなる良さ”として残り続ける。

● インパクトの強い和風演出:一目で忘れにくい“怪作”の顔

良さの第一は、画面を見た瞬間に「これは他と違う」と分かる演出の強さだ。武者絵や絵巻のニュアンスを思わせる色味、土着の怖さを漂わせる背景、そして巨大なボスキャラクターの圧。これに加えて、声と効果音が“芝居がかった間”で飛び込んでくるため、プレイ中の記憶が映像と音のセットで刻まれる。アクションゲームとしての技術的な新しさというより、「演出の濃度で世界へ引きずり込む」方向の強みがあり、当時のゲームセンターでも視聴覚の目立ち方が際立っていた、と語られやすい。

● 3つのモードの切り替えが“旅”として機能する

本作は、横視点のアクション、見下ろし寄りの探索、そしてBIGモードの決闘――という複数の遊び方を、単なる寄せ集めではなく“旅の局面”として繋げている点が見事だ。横視点で腕前を問われ、探索で地形を読み、BIGモードで強敵と対峙する。切り替えが多いほど散漫になりがちだが、『源平討魔伝』は鳥居や土地の移動という共通の枠組みがあるため、プレイヤーは「場面が変わった」ではなく「国が変わった」「次の難所へ入った」と理解しやすい。結果として、最後まで飽きが来にくく、1本の旅程を踏破していく感覚が残る。

● “剣力を守る”という管理要素が、攻略を面白くする

良かった点として地味に効いているのが、剣力(攻撃力)の数値管理だ。多くのアクションは体力の増減だけで緊張感を作るが、本作は「攻撃力が下がる=戦いが苦しくなる」という別軸の恐怖を置いている。無闇に切りつけて硬い対象で剣を削ると、敵を倒す速度が落ち、結果として被弾が増え、さらに命も削れる――という悪循環が起きる。一方で、紫の玉などで剣力を上げ、壊すべきものと避けるべきものを見極め、強敵には巻物技を切る、という“判断の積み上げ”が決まると、同じステージでも体感難度が大きく下がる。反射神経だけに頼らず、知識と判断で上達できる設計が、やり込み勢の満足度を高めた。

● 黄泉の仕組みが“物語の罰”として成立している

落下=即死ではなく、黄泉の国へ落とされるという扱いが用意されているのは、単なる救済ではなく、ゲーム体験を「地獄巡り」に変える仕掛けになっている。黄泉では閻魔の葛籠を当てれば復帰できるが、プレイ時間が伸びるほど当たりが引きにくくなるため、落下が続くほどジリ貧になりやすい。これが絶妙で、プレイヤーは「まだ助かるかもしれない」という希望を抱きつつ、「落ち続けると詰む」という怖さも背負う。世界観を活かしながら難易度調整としても機能しており、罰が“ゲームのルール”として意味を持つのが良いところだ。

● X68000版の良さ:移植の完成度と、遊びの拡張

パソコン版の中でも、X68000移植が高く評価されやすい理由は「原作の顔を保ったまま、当時のPCで気持ちよく遊べる形に整えた」点にある。PCMの録り直しが語られるように音周りへ手が入り、演出の肝である声や効果音の迫力を家庭環境へ落とし込もうとしている。さらに設定でステージセレクトをONにした場合、通常では触れないステージへ行けたり、チビ景清でボス戦をまとめて遊べたりと、やり込み層が喜ぶ“裏の遊び場”が用意されている。アーケードの再現を目指しつつ、移植だからできるオマケも入れる――このバランスが、当時のX68000ユーザーにとって満足度の高いポイントだった。

● 覚えた分だけ楽になる:上達の手応えが強い

良かったという声の中には、「最初は意味が分からず苦しかったが、理解した途端に道が開けた」というタイプが多い。剣力の守り方、落ちない進み方、BIGモードの間合い、分岐の見極め、巻物の使いどころ――このあたりは、練習で身体に入るというより、理解してから試して成功する、という学習曲線を描く。だからこそ、上達が“偶然うまくいった”ではなく“自分で組み立てた結果うまくいった”になりやすく、達成感が濃い。古いゲームなのに語り継がれるのは、この上達の手応えが、今の感覚で遊んでも十分に成立するからだ。

● まとめ:クセの強さが、そのまま強みになっている

『源平討魔伝』の良さは、派手で分かりやすい爽快感だけではなく、和風怪談の肌触りをゲームのルールへ落とし込み、“旅を完走する怖さと達成感”を作り上げたところにある。演出の濃さ、複数モードの構成、剣力と黄泉による管理要素、そして移植版(特にX68000)での完成度と拡張――これらが一体になって、唯一無二の体験を作っている。だから「合う人にはとことん良い」と言われ続け、今も思い出話が尽きない作品になっている。

■■■■ 悪かったところ

『源平討魔伝』の「悪かったところ」は、作品の独自性と表裏一体になっている部分が多い。つまり、刺さる人にとっては唯一無二の魅力になっている要素が、合わない人にとってはそのまま“しんどさ”や“分かりにくさ”として立ち上がる。特に初見では、ルールの説明が少ないまま複数モードを行き来し、しかも失敗すると黄泉や剣力低下といった重めの罰が飛んでくるため、「何をどう直せば上手くなるのか」を掴む前に心が折れやすい。ゲームセンターでコインを積むタイプとしては、インパクトで惹きつけられる反面、学習コストが高いのが弱点になりやすかった。

● 初見殺しの密度:分からないまま損をする要素が多い

不満点としてよく挙がるのが、初プレイ時に“知らないと損”が積み重なるところだ。剣力は硬い対象を切ると下がるが、それを知らずに連打していると攻撃力が落ち、敵が倒せず被弾が増える。黄泉は落下後の救済に見えるが、長引くほど復帰が厳しくなり、時間がかかった人ほどさらに苦しくなる。分岐は自由度があるが、意味が分からないうちは迷って消耗し、結果として黄泉の当たりが遠のく。こうして「下手だから負けた」より、「ルールを知らないから負け続けた」と感じやすい構造が、初期のストレスになりやすい。

● 3モード構成の弊害:得意不得意が“逃げ場なし”で来る

モード切替は魅力でもあるが、裏返すと「苦手な遊び方を避けにくい」問題になる。横視点が苦手な人は落下や足場で事故りやすいし、探索が苦手な人は迷って消耗する。BIGモードが苦手な人はボスで詰まり、そこまでの積み上げが無駄になったように感じる。どれか1つに強くても、残りが穴になると旅全体が崩れやすい。好みが分かれるのはここで、アクションだけやりたい人には探索が煩わしく、探索が好きな人には横視点の事故がストレスになりやすい。

● 難易度の“重さ”:罰が物語として成立する反面、気軽さは薄い

本作の罰は、世界観と繋がっているからこそ雰囲気は良いが、遊びとしては重い。黄泉に落ちると命を削られるだけでなく、最大値が初期に戻るような大損失が起こり得る。さらに、時間が経つほど復帰が厳しくなる仕様があるため、長く粘ったプレイヤーほど救済が遠のく。これは“怨念譚の地獄らしさ”としては上手いが、娯楽としては理不尽寄りに感じる人もいる。「練習したいのに、練習してるほど詰みに近づく」という印象を持たれると、継続の動機が削られやすい。

● 視認性と当たり判定のクセ:納得できる人とできない人が分かれる

アクション部分は、敵や背景の“和の装飾”が濃いぶん、視認性が良いとは言い切れない場面がある。どこが足場の端なのか、敵の攻撃がどこまで届くのか、当たり判定の広さがどれくらいなのか――慣れれば読み取れるが、慣れる前は「今の当たったの?」が起きやすい。特に横視点は落下が黄泉へ繋がるため、ここでの小さな認識ミスが大きい損失へ飛び、ストレスが跳ね上がる。ゲームデザインとしての“厳しさ”と、表示や判定の“読みづらさ”が重なったときに、不満として表出しやすい。

● 分岐の迷子問題:自由度が“無駄な消耗”に変わることがある

分岐があるのは面白いが、慣れていないうちは「どれを選べばいいか分からない」になりやすい。しかも分岐先で難所に当たると消耗し、戻るか進むかでさらに時間が伸び、黄泉が厳しくなる。結果として、自由度が“迷いの罰”として返ってくる。攻略情報を知っている人ならルート設計が楽しさになるが、知らない人にとっては「選択肢が多いせいで余計に苦しい」と感じられることがある。

● 移植版で起こりやすい不満:再現の差と環境依存

X68000版は高評価されやすい一方、パソコン環境で遊ぶ以上、操作デバイスや表示の差が体感へ影響しやすい。キーボード操作が合わない人はそれだけで難度が上がるし、ディスプレイの遅延や設定の違いでも“間合い”の感覚は変わる。Windows系の復刻・廉価ラインは特に、OSや互換性、入力設定によって快適さが左右されるため、作品の出来とは別に「環境が合わなくてストレス」という不満が出やすい。これはどのレトロゲームにもある問題だが、本作は難度が高い分、環境の小さなズレが不満を増幅しやすい。

● まとめ:悪い点は“クセの代償”、対策は「知って減らす」

『源平討魔伝』の悪かったところは、説明不足による初見の辛さ、3モード構成ゆえの得意不得意の露呈、黄泉や剣力に代表される重い罰、視認性・判定のクセ、分岐の迷子問題、そして移植版の環境依存――このあたりに集約される。ただしこれらは、攻略情報が共有されるほど軽くなりやすい欠点でもある。剣力を削らない、落ちない、迷わない、BIGで欲張らない、巻物を切る場面を決める。こうした“知って減らす”対策を積み上げると、不満として感じていた部分が「このゲームらしい緊張感」に変わっていく。だからこそ賛否が割れ、同時に、長く語られ続ける作品になった。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

『源平討魔伝』のキャラクターの“好き”は、単純に見た目が格好いい/可愛いというより、「一度見たら忘れない造形」と「舞台の役者みたいな存在感」に惹かれる形になりやすい。武者絵・能・歌舞伎・絵巻のような和の記号を、ゲーム的に誇張して並べた結果、どの敵も“記号の塊”なのに、なぜか生々しく怖い。しかも、ボイスや効果音の主張が強いので、名前を忘れても、顔と声と登場の間(ま)が記憶に残りやすい。ここでは「好き」と言われやすい代表格を、好かれる理由の方向性ごとにまとめていく。

● 平景清:復讐の武者なのに“哀しさ”がある主人公

主人公・平景清が好かれる理由は、強さだけではない。滅びた側の怨念を背負い、現世へ引き戻されてまで頼朝を討とうとする姿は、どう見ても執念の塊なのに、そこにどこか“救われなさ”がある。勝っても晴れない、進んでも終わらない――そんな重い空気が主人公にまとわりついていて、プレイヤーは「この旅、簡単には終わらないな」という気分を最初から背負わされる。操作キャラとしてはシンプルだが、剣力を守り、落下を避け、黄泉を恐れながら進むゲームルールが景清の物語と噛み合っているため、プレイヤーの苦労がそのまま“景清の苦労”に変換される。だからこそ、クリアできた人ほど景清への愛着が強くなりやすい。

● 源頼朝:ラスボス以前に“存在そのもの”が憎い対象

頼朝は、ゲーム中で常に派手に出張ってくるタイプではないのに、目的としての重さが大きい。景清の旅が“神器集め”や“怪異退治”の寄り道を含みながらもブレないのは、最終的に頼朝という一点へ収束するからだ。プレイヤーは、長い旅程で何度も苦戦し、黄泉の怖さを味わい、剣力が削れて絶望しながら、それでも「最後は頼朝だ」と思い続ける。だから頼朝は、登場量より“背負わせる憎しみ”の大きさで印象に残るタイプのキャラクターになる。

● 知名度枠:安駄婆(あだばば)— ひと言で場を支配する怪異

敵キャラの中で「好き(=印象に残る)」の代表として語られやすいのが安駄婆だ。理由は単純で、姿と声と登場の仕方が、作品全体の“怪談味”を象徴しているから。大きな顔、異様な存在感、そして言い回しが強烈で、出てきた瞬間にプレイヤーのテンションを持っていく。戦いの難しさ以上に、「あの感じ」を体験したくてまた遊ぶ人がいるほどで、怖いのにクセになる“看板怪異”として愛されやすい。

● 武者・鬼・怨霊の“役者”たち:巨大ボスの圧が好き

『源平討魔伝』のボスは、ただのHPの塊ではなく「舞台で景清と対峙する役者」みたいな見せ方をされる。巨大な体、誇張された顔、芝居がかった動き。BIGモードで戦う相手ほど“圧”が強く、登場しただけで「うわ、来た」と身構えさせる。こういう敵が好きな人は、攻略が進むほど“勝ちたい”より“もう一回会いたい”に近い感情になることがある。うまく倒せない時期ですら、負けた記憶が濃いぶん、次に倒せた瞬間の達成感も強く、キャラへの印象が一段上がる。

● “土地そのもの”がキャラクター:国ごとの空気が好き

キャラクターという枠から少し外れるが、本作は「土地の空気」が強く、国ごとの演出が擬人化されたように感じられる。鳥居をくぐって国が変わるたびに、背景や敵の趣が変わり、「ここは嫌な雰囲気だ」「ここは迷いやすい」といった感情が生まれる。プレイヤーによっては、特定の国や場面が“推し”になることがある。敵キャラ単体というより、その国の景色・音・敵配置の組み合わせが一つの役者になっていて、「あの国のあの感じが好き」という語り方になるのが、この作品の面白いところだ。

● X68000版で“好きが増える”ポイント:チビ景清でのボス戦的な遊び

X68000版は、設定の切り替えで通常とは違う遊び方ができると言われており、チビキャラの景清でボス戦をまとめて楽しむような体験が語られる。これが何を生むかというと、「ボスが強すぎて嫌い」だった人が、練習や遊びの中で「このボス、動きが面白いな」「演出が良いな」と見られるようになり、好きへ転じる可能性がある点だ。本編だと“恐怖の壁”としてしか見えない相手が、別枠の遊び場で“役者”として味わえる。移植のオマケが、キャラの見え方そのものを変える好例になっている。

● まとめ:好きなキャラ=“怖さ・圧・哀しさ”のどこに惹かれたか

『源平討魔伝』で語られる“好きなキャラクター”は、主人公の哀しさに惹かれるのか、怪異の強烈さに惹かれるのか、巨大ボスの舞台的な圧に惹かれるのか、国ごとの空気を含めて好きになるのか――人によって軸が分かれる。ただ共通しているのは、どのキャラ(あるいは場面)も「薄味ではない」ことだ。忘れにくい造形と、音と演出の主張が強いからこそ、好きの形も強く残る。そしてそれが、難しいのにまた触りたくなる、この作品の中毒性の一部になっている。

[game-7]

●対応パソコンによる違いなど

『源平討魔伝』は、同じタイトルでも「どの環境で触れるか」によって、体験の芯は同じでも手触りや遊び方の導線がかなり変わるタイプの作品だ。大前提として、出発点は1986年のアーケード版で、巨大ボスとボイスを含む演出、複数モードを往復する構成、黄泉や剣力のような“物語と結びついた罰”が強い個性として確立された。そこから家庭用・パソコンへ広がる過程で、(1)どこまで原作の迫力を再現するか、(2)家庭環境で遊びやすくするために何を足すか/削るか、(3)プレイヤーが触れやすい入口をどう作るか、という優先順位が機種ごとに異なる。だからこそ、移植版を複数触ると「同じ景清の旅なのに、別の角度から照らされた感じ」が出て面白い。

● アーケード版:演出の“圧”が主役、遊びは硬派で容赦がない

アーケード版の強みは、ゲームセンターの環境で映えるように設計された“見せ方の暴力”にある。巨大キャラクターの迫力、ボイスの主張、背景の不穏さ、場面転換の切れ味――これらが一体になって「近くで見ているだけでも気になる」存在感を作り、コインを入れる動機を生む。一方で、遊びは親切ではなく、ルールを理解していないと損をしやすい。剣力や黄泉の仕様のように、失敗が長期的な不利へつながる要素が多いため、勢いだけで突破できるタイプのアクションではない。その代わり、理解していくほど攻略が“自分の旅程”になるので、上達の手応えは濃い。

● X68000版:再現志向+移植ならではの「遊びの拡張」が目立つ

X68000版は、当時のパソコン移植の中でも「アーケードの雰囲気を、できる限りそのまま家へ持ってくる」方向で語られやすい。電波新聞社が移植を担当したとされ、音声面ではPCMを録り直す形で整えた、という話が残っている。ここが象徴的で、単に動かすだけではなく、家庭の音環境で鳴らして“気持ちいい迫力”に寄せようとした姿勢が見える。 さらにX68000版は、設定(コンフィグ)側に“覗き穴”のような遊びが仕込まれている点が特徴だ。ステージセレクトを絡めた特殊な遊び方ができたり、通常進行とは違う形でボス戦を楽しめたり、場合によっては本来触れないステージ群にアクセスできる、といった語られ方がされる。つまり、原作の骨格を守りつつ、やり込み層が「裏も見たい」と思ったときに遊びが増える。ここが、アーケード版を知る人にとっては“別腹”になり、初めて遊ぶ人にとっては練習や検証の助けにもなって、評価へ繋がりやすい。

● Windows版:再現より“アクセス性”が主軸、触れる入口として価値がある

Windows向けの展開は、X68000のような実機前提の文化から離れ、「後年のPCで遊べる形に置き直す」意味合いが強い。中古流通の情報では、Windows95/98系を含む形で2002年にWindows版が存在した、といった記録が見られる。 こういう版は、原作の完全再現というよりも、起動手順・設定・環境依存の吸収など“遊ぶまでの距離を短くする”ことが価値になりやすい。アーケードやX68000で体に染みついた操作感をそのまま再現できるかは、コントローラー設定や表示環境によって差が出る可能性があるが、そもそも「作品と再会できる」こと自体が大きい。特に『源平討魔伝』は演出と空気のゲームなので、触れ直して“あの間(ま)”をもう一度味わえるだけで、十分に意味がある。

● 家庭用ゲーム機への展開:同じ題材でも“遊び方”を作り直した例がある

本作はパソコンだけでなく、家庭用ゲーム機にも複数の形で広がっている。その中には、アーケードそのままの移植に近い形もあれば、ハードの特性や市場に合わせてゲームジャンル自体を作り直した版もある。特にファミリーコンピュータ向けでは、同じ題材・同じ名前を持ちながら、内容が大きく異なる方向へ再構成された、として語られるのが有名だ。ここは好みが分かれやすいが、見方を変えると「アーケードの怪作を、別の遊びへ翻案する」試みでもあり、源平・怨霊・景清という素材の強さを示している。

● 後年の復刻・収録:作品の寿命を延ばした“保存”のルート

『源平討魔伝』は、単体移植だけでなくコレクションへの収録や配信系の復刻でも命を繋いできた。たとえばPlayStationの『ナムコミュージアム VOL.4』に収録されたり、Wiiのバーチャルコンソール、さらにPS4/Nintendo Switchのアーケードアーカイブスで配信されたりと、「遊べる場所」を複数の世代に渡って確保している。 この手の復刻の良さは、当時の実機文化を知らなくても“作品の核”へ触れられる点にある。『源平討魔伝』は映像・音・テンポの総合芸であり、攻略以前に「空気を浴びる」価値が大きい。だから復刻で触れる人が増えるほど、評判が再点火しやすい。逆に、入力遅延や操作デバイスの違いなどで体感が変わる可能性もあるが、そこを差し引いても「作品が消えない」ことの意義は大きい。

● まとめ:何を優先した移植かで“同じタイトルの顔”が変わる

アーケード版は演出の圧と硬派なルールでプレイヤーを試し、X68000版はその空気を濃く残しつつ移植ならではの遊び場も足し、Windows版は後年の環境で触れるための入口として意味を持つ。そして家庭用ゲーム機展開や復刻収録は、作品の寿命を延ばし、別の世代に“怪作の体験”を手渡した。どれが正解というより、「自分がどの角度から景清の旅に入りたいか」で選ぶと、このタイトルの面白さがより立体的に見えてくる。

[game-10]●同時期に発売されたゲームなど

電波新聞社版『源平討魔伝』(X68000)を軸に見たとき、前後の時期(80年代後半〜90年代初頭)のパソコンゲームは「移植でアーケードの熱を家に持ち込む流れ」と、「PCならではの長編RPG/シミュレーションで時間を溶かす流れ」が同時進行していました。ここでは当時の空気感が伝わる“代表格”を10本、遊び味が想像できるように要点を肉付けして並べます(価格は当時の定価ベース)。

★イースII Ancient Ys Vanished The Final Chapter

・販売会社:日本ファルコム ・販売された年:1988年(PC-9801版:1988/06/24) ・販売価格:8,580円(定価) ・具体的なゲーム内容:前作で“走り出した冒険”を、物語と手触りの両面で一段上へ引き上げたアクションRPG。体当たり主体の戦闘はそのままに、魔法の扱いが前面に出て、戦う距離感や敵へのアプローチが変化します。探索は「次の鍵は何か」を考えながら、街の会話・装備更新・ダンジョン攻略を回す構造で、当時のPCユーザーが長時間遊べる密度を実現。ドラマ面では“古代王国イース”の核心に踏み込み、BGMと展開が一体になって記憶に刺さるタイプの作りです。

★ソーサリアン

・販売会社:日本ファルコム ・販売された年:1987年(PC-8801版:1987/12/20) ・販売価格:10,780円(定価) ・具体的なゲーム内容:当時としては珍しい“シナリオ追加”という発想で、1本のパッケージを土台に遊びが増えていく拡張型アクションRPG。パーティ制で装備や職業感を整えつつ、短編冒険(シナリオ)を選んで攻略していくため、遊ぶたびにテンポが変わります。PCゲームらしい手応えとして、敵の癖を読んだ立ち回り・資金管理・装備の優先順位が効いてきて、腕前と準備の両方が噛み合った瞬間が気持ちいい。後年の“追加ディスク文化”を先取りした存在でもあります。

★スナッチャー

・販売会社:コナミ ・販売された年:1988年(PC-8801版:1988/11/26) ・販売価格:9,680円(定価) ・具体的なゲーム内容:近未来の空気を、文章・演出・会話のテンポで“読むように進める”アドベンチャー。捜査パートでは、怪しい要素を一つずつ潰す作業がゲームとして組まれていて、画面上の情報を拾うほど世界が立ち上がっていきます。要所で戦闘が挟まる構成は、単なる読み物になりすぎないための緊張感づくりとして機能し、物語の急展開と合わせてプレイヤーの集中を切らさない。家庭用への展開も含め、“シネマティックなゲーム”が一般化する前夜の象徴的タイトルです。

★ドラゴンスレイヤー英雄伝説

・販売会社:日本ファルコム ・販売された年:1990年(PC-9801版:1990/04/20) ・販売価格:9,570円(定価) ・具体的なゲーム内容:剣と魔法の王道世界を、物語主導で引っ張っていく長編RPG。戦闘はコマンド型で、レベル上げの気持ちよさと、シナリオを読み進める推進力を両立させています。仲間の役割が明確で、回復や補助をどう回すか、装備の更新を誰に優先するかといった“隊列の運用”が遊びの核。難度は理不尽さよりも「油断すると負ける」寄りで、当時のPCユーザーが腰を据えて攻略するタイプの一本として支持されました。

★ポピュラス(PC-98版)

・販売会社:イマジニア ・販売された年:1990年(発売日:1990/12/16) ・販売価格:9,680円(定価) ・具体的なゲーム内容:“神の視点”で地形を盛り上げたり削ったりし、信者を増やして敵勢力を押し返すリアルタイム系シミュレーション。勝ち筋は単純な殴り合いではなく、地形操作で移動効率を変えたり、村の拡張を通して人口(=力)を増やしたりと、盤面そのものを設計する発想が問われます。PCらしい面白さは、最適解を一つに固定しにくい点で、相手の成長を見ながら“今は守り、ここから攻める”の切り替えが熱い。短い試合の連続でも、延々と遊べてしまう中毒性がありました。

★R-TYPE(X68000版)

・販売会社:アイレム ・販売された年:1989年(1989/06/09) ・販売価格:8,580円(定価) ・具体的なゲーム内容:アーケード級の緊張感を、家庭で何度も反復できる形に落とし込んだ横スクロールSTG。最大の個性は“フォース”の運用で、攻めにも守りにも使える反面、付け外しの判断を誤ると一気に崩れます。X68000の画面表現と処理力を活かして、敵弾の見切り・地形の圧迫感・ボス戦の圧力が濃く、単に移植が上手いだけでなく「家で練習して上手くなる快感」を成立させたタイプ。1面を突破するだけでも達成感が大きく、当時の“硬派ゲーマー”に刺さりやすい一本です。

★GENOCIDE(ジェノサイド)

・販売会社:ZOOM ・販売された年:1989年(1989/07/23) ・販売価格:9,680円(定価) ・具体的なゲーム内容:X68000の強みを前面に押し出した、ビジュアルと演出の圧で魅せるアクション寄り作品。画面の切り替えや場面構成が“見せ場”として設計されていて、プレイヤーは先へ進むほどに異様な世界観の断片を拾っていく感覚になります。操作面は軽快というより“癖を掴むほど味が出る”タイプで、敵配置を覚え、危険地帯を最短で抜けるルート構築が攻略の主題。ハードの性能がゲーム体験に直結する時代の、象徴的な一本として語られがちです。

★AFTER BURNER(X68000版)

・販売会社:電波新聞社 ・販売された年:1989年(1989/04/28) ・販売価格:10,120円(定価) ・具体的なゲーム内容:体感アーケードの“スピード感と高揚”を、パソコン環境でどこまで再現できるかに挑んだ移植作。プレイ感は反射神経一辺倒ではなく、敵の出現パターンを把握し、照準と回避を同時に成立させる“慣れ”がものを言います。画面を埋める弾幕というより、視界の奥から迫ってくる敵を捌くタイプの緊張が続き、成功時には一気に空を駆け抜けた気分になれる。電波新聞社がX68000移植で存在感を強めていく流れを理解する上でも外せないタイトルです。

★太平洋の嵐DX

・販売会社:ジー・エー・エム ・販売された年:1988年(1988/12/24) ・販売価格:14,800円(当時価格表記) ・具体的なゲーム内容:戦域全体を俯瞰し、補給・戦力配分・作戦を積み上げて勝利条件へ向かう戦略シミュレーション。派手さは控えめでも、1手の判断が数ターン後に効いてくる“重さ”があり、気づくと夜更かししているタイプです。DXと名が付く分、情報の見せ方や運用要素が拡充され、単に戦うだけでなく「勝つための土台を整える」工程が面白さになります。アクション中心のX68000ソフト群の中で、別方向の魅力を提示した存在でした。

★パロディウスだ! 〜神話からお笑いへ〜(X68000版)

・販売会社:コナミ ・販売された年:1991年(1991/04/19) ・販売価格:9,800円(当時価格表記) ・具体的なゲーム内容:シューティングの“硬派な文法”を借りながら、世界観と演出を徹底的に脱線させて笑いと驚きで押し切る作品。見た目はふざけていても、遊びは真面目で、パワーアップ管理・敵弾の抜け方・地形トラップの処理など、やり込みほど上達が見える作りです。X68000版は表現面の余裕が効き、賑やかな画面でも視認性を保ちながら“お祭り感”を成立させるのがポイント。アーケード移植の流れが成熟していく時期の、完成度の高い一例として挙げやすい一本です。

[game-8]

![【新品】【TTAC】源平討魔伝 ラバーマット スーパーログ描き起こし[在庫品]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10900000/10900324.jpg?_ex=128x128)