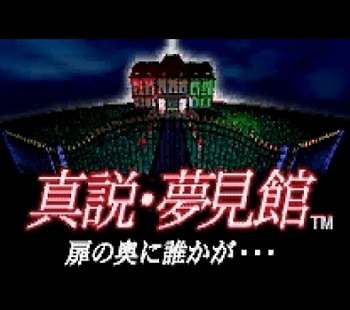

【中古】[SS] 真説・夢見館 扉の奥に誰かが… セガ (19941202)

【発売】:セガ

【開発】:システムサコム

【発売日】:1994年12月2日

【ジャンル】:アドベンチャーゲーム

■ 概要

1994年12月2日、セガサターン本体の発売から間もない時期にリリースされたアドベンチャーゲーム『真説・夢見館 扉の奥に誰かが…』は、セガが自社タイトルとして世に送り出した作品の中でも独特の位置づけを持つタイトルだ。本作は、前年にメガCDで発売された『夢見館の物語』の流れを汲む続編的存在であり、閉ざされた館を舞台とした探索と会話を中心に据えたミステリアスな内容が特徴となっている。シリーズを通して「夢見館」という不思議な場所がプレイヤーを惹きつけるが、本作ではそれを新世代機サターンの性能を活かして再構築しており、前作の“実験的”な試みをさらに深化させるものとなった。

まず注目すべきは、映像表現の大幅な変化である。メガCD版では実写映像や静止画的な演出が多用されていたが、サターン版の本作では登場人物や舞台装置がフル3Dポリゴンで描かれた。これは当時としては挑戦的な試みで、ポリゴンの質感は今日の水準からすれば粗さが目立つものの、当時のプレイヤーにとっては「未知の館を自らの足で歩き回っている」かのような没入感を提供した。ポリゴンで描かれることでカメラアングルや陰影のつけ方に自由度が生まれ、幻想的な館の空気を演出する手法が拡張されたのである。

また、本作の最大の特徴として語られるのが「感情入力システム」である。従来のアドベンチャーゲームでは「話す」「調べる」「考える」といったコマンド選択が主流だったが、『真説・夢見館』では主人公が一切の言葉を発しない。その代わりに、プレイヤーは相手の言葉に対して「肯定」「否定」「無視」という3つの感情的リアクションで応答する。この仕組みによって、物語は細やかな分岐を生み出すと同時に、プレイヤーがまるで自らの態度を投影するような感覚を味わえる。単純に会話を進めるのではなく「相手の発言をどう受け止めるか」を問うことで、館の住人たちとの関係性が微妙に変化していくのである。

ストーリーの舞台となる「夢見館」は、四年に一度、満月の夜にだけ現れると伝えられる不思議な館だ。そこは現世を離れた人々が集う場所であり、彼らは蝶の姿となって永遠の時間を過ごしている。プレイヤーが操作するジュンは、その館に暮らす住人のひとりであり、相棒のマイクとともに長老から「館に異変が起きている」という依頼を受けて調査を開始する。赤く血のように染まった満月の夜、館に忍び寄る不穏な気配を追いながら、ジュンとマイクは住人たちと接触し、それぞれが抱える心の闇や秘密を知っていくことになる。やがて彼らは、この館の永遠の主とされる「狩人」の存在、そして館そのものが秘める謎に迫っていくのだ。

登場人物は多彩であり、それぞれが個性的かつ重厚な背景を背負っている。元冒険家のレイモンドは過去の栄光に縛られつつ館に留まり、老婦人ジョゼは賭け事と占いを愛しながらも他者に助言を与える。無邪気な少女キャシー、刃物や銃に執着するダニー、人間を恐れるショーンなど、いずれも「現実を生きることをやめた」結果としてこの館に存在している。彼らの言葉や態度は単なるイベント進行のための台詞ではなく、プレイヤーに「人は何を捨てて生きるのか」という問いを投げかける装置となっている。

ゲームシステム自体はシンプルである。プレイヤーは一人称視点で館を移動し、会話を通じて情報を得ていく。探索範囲は館内に限定され、行動の自由度は決して高くないが、逆にその閉鎖性が「逃げ場のない空気」を強調している。部屋に入るたびに必ず描かれるドアノブの開閉アニメーションなど、細部への演出はプレイヤーの没入感を高める役割を担う。住人との会話はフルボイスで収録されており、豪華な声優陣の演技が作品世界の臨場感を底上げしている。

ただし、ゲームとしてのボリュームは大きくはない。クリアまでに必要な時間は3~4時間程度であり、複雑な謎解きや分岐が多数存在するわけではない。むしろ本作は「ゲーム的な挑戦」よりも「物語的な体験」に重きを置いた作品といえる。幻想的で時に不気味な館の中を歩きながら、住人たちの吐露する言葉を受け止め、その奥に潜む真実を見つめる――その過程そのものが『真説・夢見館』の真価なのだ。

一方で、その演出には奇妙さや未完成感も漂う。例えば、住人たちは本来「蝶」であるはずだが、会話の場面では人間時代の姿で表現される。その顔グラフィックが生首のように浮かんで表示される演出は、意図せぬ恐怖や違和感を観る者に与える。製作者が狙っていないにも関わらず、不気味さが強調される結果となり、プレイヤーの記憶に強烈な印象を残すことになった。

総じて『真説・夢見館 扉の奥に誰かが…』は、アドベンチャーゲームとしての完成度よりも、当時のハードウェアが持つ新しい表現力を試みた“実験的作品”として評価されるべきだろう。ポリゴンによって描かれた閉ざされた館の不思議な空気、感情入力という異色の対話システム、そして奇妙さを孕んだ演出――これらが組み合わさることで、プレイヤーは単なる「謎解き」ではない独自の体験を得ることができる。長大なゲームではないものの、心に残る不思議な余韻を持つ作品、それが『真説・夢見館』なのである。

■■■■ ゲームの魅力とは?

『真説・夢見館 扉の奥に誰かが…』がプレイヤーに与える魅力は、単純にゲームとしての出来栄えや難易度に収まらない。「なぜこの作品が、発売から数十年を経ても語り草になるのか」を考えたとき、そこには3つの大きな要素が浮かび上がる。すなわち――①体験そのものを重視した革新的なシステム、②幻想と不気味さが入り混じる唯一無二の雰囲気、③登場人物たちの人間臭さと心理的ドラマ――である。それぞれについて掘り下げてみよう。

■ 感情入力システムの革新性

最大の魅力としてまず挙げられるのが、既存のアドベンチャーゲームの常識を覆した「感情入力システム」だ。プレイヤーは主人公ジュンを通して館の住人たちと会話するが、その際に用いるのは「言葉」ではなく「態度」。相手の発言に対して「肯定」「否定」「無視」というシンプルなリアクションを入力することで、物語の方向性やキャラクターの反応が変わっていく。

このシステムの真価は、選択肢の文章を読んで最適解を選ぶ従来型のADVと異なり、プレイヤーが直感や感情に従って行動しやすい点にある。選択肢の文言が示す「意図」と実際の解釈がズレることがないため、自分の気持ちをそのまま投影してプレイできるのだ。「相手の言葉を受け入れるのか」「反発するのか」「あえて無言でいるのか」――どれもがプレイヤー自身の判断として反映されるため、登場人物との関わりがより生々しく感じられる。

また、このシステムによって「何も入力しない」という選択も成立している点が面白い。沈黙は単なる“未入力”ではなく「無視」という明確な意思表示として処理され、相手との関係性に影響を与える。結果として、プレイヤーの一瞬の迷いや、手を止めた“間”さえもゲームプレイに組み込まれる。これは、後年のノベルゲームや恋愛シミュレーション作品が「間」を利用する演出を模索する先駆けとなったとも言えるだろう。

■ 館全体が生む雰囲気の魅力

もう一つの大きな魅力は、ポリゴンで描かれた「夢見館」そのものが放つ独特の雰囲気である。当時の3D表現はまだ発展途上で、建物や人物のモデリングは粗さが目立つ。しかし、その粗さゆえに逆に「非現実感」や「異世界感」が際立っており、結果として夢と現実の境界を曖昧にする効果を生み出している。

館の廊下を進むときに聞こえる足音、ドアを開けるたびに挿入される演出、家具や絵画に当たる光の陰影――それらが積み重なって、館という空間を強固に成立させる。実際に探索できる範囲は広くないが、プレイヤーは「この館全体がひとつの人格を持っている」と錯覚させられるほどの没入感を得ることになる。

加えて、住人との会話時に表示される“人間時代の顔グラフィック”は、意図せず不気味さを演出している。蝶の姿であるはずの彼らが、生首のように浮かび上がる顔でプレイヤーに語りかける――そのギャップは異様さを強調し、プレイヤーの記憶に強烈に焼き付く。この「奇妙さ」こそが、雰囲気ゲーとしての本作を唯一無二の存在にしているのである。

■ 個性豊かな住人たちとのドラマ

『真説・夢見館』の魅力を語る上で外せないのが、住人たちの存在感だ。

レイモンド:かつて冒険家だった彼は、自分の過去を語りながらも「今はただ館に留まること」を選んでいる。その誇りと寂しさの入り混じった姿は、プレイヤーに「人は夢を追い続けるべきか」という問いを投げかける。

ジョゼ:辛辣な物言いをしながらも、占いや賭け事で場を和ませる老婦人。彼女の言葉は時に予言めいており、プレイヤーを次の展開へと導く。

キャシー:純粋で博愛的な少女。彼女との交流はプレイヤーに安らぎを与えるが、その無邪気さがかえって館の異質さを際立たせる。

ダニー:破壊衝動を抱えた青年。武器を集める彼の姿は異常に映るが、その裏には「自分が存在している実感を得たい」という切実な欲望がある。

ショーン:人間を恐れながら植物には心を開く少年。彼の繊細さは、館の住人たちが抱える不安や孤独を象徴している。

彼らは決して“NPC”として消費される存在ではなく、ひとりひとりが「選ばれなかった人生」を背負っており、その内面に触れることがプレイヤー体験の核となる。館の謎を解くという目的以上に、彼らとの交流が物語を豊かに彩っているのだ。

■ 不完全さがもたらす逆説的な魅力

本作はプレイ時間が短く、謎解き要素も多くはない。そのため「ゲーム的な完成度」としては物足りなさを指摘されることもある。だが、この未完成ともいえる構造こそが逆に「余白」を生み出し、プレイヤーに強い想像力を働かせる余地を与えている。

館の中には、意味ありげに配置されながら結局ストーリーに深く関わらないオブジェクトや部屋が存在する。それらは「作りかけ」のように映るが、プレイヤーにとっては「まだ見ぬ秘密があるのでは」と思わせるトリガーになる。この中途半端さが、かえって作品世界に奥行きを与えているのだ。

また、バッドエンディング時の奇妙な演出――突然「隣の部屋に行け」と促され、そこで唐突に結末を告げられる――といった場面も、意図せぬ不可思議さが逆に印象深さを増している。予定調和ではない物語の断絶が、作品全体の不気味さをさらに強調していると言えるだろう。

■ まとめ:魅力の本質

『真説・夢見館 扉の奥に誰かが…』の魅力は、ゲームとしての完成度やボリュームを超えたところに存在する。革新的な感情入力システムによる“自分の感情を投影する体験”、ポリゴンによる表現の粗さが生み出す“夢と現実の狭間の雰囲気”、そして住人たちが抱える“人間臭さと未練のドラマ”。これらが融合することで、短いながらも濃密で忘れがたい体験が形成される。

本作は「完璧な傑作」とは言えないかもしれない。しかし、だからこそ他に替えの効かない“記憶に残るゲーム”となったのである。

■■■■ ゲームの攻略など

『真説・夢見館 扉の奥に誰かが…』は、一般的なアドベンチャーゲームのように複雑な謎解きや選択肢の分岐が大量にある作品ではない。むしろシステム面では極めてシンプルであり、プレイヤーに求められるのは“反射神経”でも“記憶力”でもなく、キャラクターの言葉にどう向き合うか、という姿勢そのものだ。それゆえ、攻略を考える際のポイントは「いかにして住人たちの言葉を引き出すか」「どの場面で肯定・否定・無視を選ぶか」「どうすればエンディングに辿り着けるか」という観点に集約される。ここでは、作品を最後まで楽しみ尽くすためのアプローチを段階的に整理してみよう。

■ 基本操作と探索の流れ

館の中を移動する際は、一人称視点で定点から定点へ移動する形式になっている。現代的な3Dアクションのように自由に歩き回れるわけではなく、移動先を選ぶとカメラが切り替わり、廊下や部屋の情景が表示される。プレイヤーにとって重要なのは「どのタイミングで誰に会いに行くか」であり、探索順序によってキャラクターの台詞や反応が変化する場合がある。

基本的には館の各部屋を一通り訪れ、住人たちとの会話を進めることが攻略の鍵になる。特定のキャラクターから得られる情報が次の展開に直結するため、話しかけずにスルーしてしまうと後のイベントが発生しないケースもある。したがって、まずは全員と接触し、できる限り会話を重ねることが第一歩である。

■ 感情入力の使い分け

ゲームを進める上で最も重要なのが、会話中に提示される「感情入力」だ。肯定・否定・無視のどれを選ぶかによって、キャラクターの信頼度や態度が変化し、場合によってはバッドエンディングに直結する。

例えば、住人の警戒心が強い場面で軽率に否定を選ぶと、それ以上話が進まずに物語が途絶えてしまうこともある。逆に、相手の危険な思考に対して安易に肯定してしまうと、後の展開で望ましくない方向へ進んでしまう可能性もある。攻略のコツは「相手が何を求めているのか」を理解しつつも、常に肯定するのではなく、時に否定や無視を挟むことで本音を引き出すことにある。

また、入力のタイミングにも注意が必要だ。会話の途中で即座に肯定すると軽い印象を与える一方、少し間を置いてから入力すると「慎重に考えた上での返答」として受け取られることがある。こうした“間”の演出はプレイヤーの直感に委ねられており、結果的に攻略法がマニュアル化しにくい。この曖昧さが本作特有のスリルとなっている。

■ 進行チャートの目安

ゲームの全体的な流れは大きく分けて三段階に整理できる。

序盤(館の異変を知る)

長老から調査を依頼され、ジュンとマイクは館の住人たちと接触して回る。ここではなるべく多くの住人に話しかけ、館の雰囲気や人間関係を把握することが目的。キャシーやジョゼといった協力的な人物から話を聞くのが進行の近道になる。

中盤(住人たちの内面に触れる)

探索を進めるにつれ、レイモンドの過去やダニーの危険な趣味など、住人たちの秘密が浮かび上がってくる。ここでの感情入力が物語の方向性を左右しやすい。たとえばショーンに対して無神経に否定を繰り返すと彼が心を閉ざし、重要な情報を得られなくなる場合がある。

終盤(館の主との対峙)

異変の核心に近づき、狩人の存在がクローズアップされる。ここでの選択によって結末が分岐する。バッドエンディングを避けるためには、直前の感情入力が大きな意味を持つ。館の住人を軽んじる態度を取り続けると、最後に悲劇的な展開を迎えてしまう。

■ バッドエンディングを避けるコツ

本作には複数のバッドエンディングが存在する。最も特徴的なのは、突如として「隣の部屋に行け」と促され、その先で物語が唐突に終わるという展開だ。これを避けるには、重要な場面で「無視」を多用しないこと、そして相手の話を否定しすぎないことがポイントになる。

ただし、必ずしも肯定一辺倒が正解ではない。たとえば、ダニーが危険な衝動を語る場面では、しっかり否定を入れなければ悲惨な結末に繋がる可能性がある。つまり、攻略においては「誰に対してどんな態度を示すか」の見極めが不可欠なのだ。

■ 難易度の実際

一般的なアドベンチャーゲームに比べると、難易度はそれほど高くない。謎解きのギミックも少なく、館を歩き回って住人と会話していれば自然に物語は進んでいく。ただし、短いシナリオの中に多くの心理的選択が組み込まれているため、プレイヤーによって体感の難しさは異なる。

「セリフの意図をどう読み取るか」という解釈次第で結末が変わるため、言葉の裏を読む力や空気を察する力が求められる。これを難しいと感じるか、それとも直感的で遊びやすいと感じるかはプレイヤー次第である。

■ 裏技・小ネタ

本作はアクション性が薄いため、派手な裏技は存在しない。しかし、一部のプレイヤーの間で語られている小ネタがある。

無入力プレイ:あえて全ての会話で無視を選び続けると、通常では聞けない台詞がいくつか出現する。もちろんエンディングは悲惨なものになりやすいが、館の住人たちの“諦観”を強調する実験的な遊び方になる。

ドアノブ演出:部屋を出入りするたびに必ず挿入されるドアノブ演出だが、特定のシーンではこの演出が微妙に変化することがある。注意深く観察すれば、制作者が遊び心を仕込んでいることに気付けるだろう。

声優ファン向けの楽しみ方:豪華な声優陣の演技をじっくり堪能するのも一つの攻略法。特定のキャラクターに繰り返し話しかけると、表情や声色のバリエーションが増える場合がある。

■ 攻略の本質

総じて言えるのは、『真説・夢見館』における攻略とは「効率よく正解ルートに到達すること」ではないということだ。むしろ、館の住人一人ひとりと向き合い、彼らの言葉にどう反応するかを自分なりに選び取ることこそが、このゲームにおける本当の攻略法である。バッドエンディングさえも一つのドラマとして楽しめる作品であり、すべてのルートを辿ることで初めて“館の全貌”が見えてくる。

その意味で、このゲームの難易度は「操作の難しさ」ではなく「人間関係の機微をどう受け止めるか」という心理的な難しさに置かれている。攻略本的な答えを求めるよりも、直感に従って反応し、何度も館を訪れて異なる結末を味わうことが、最も正しいプレイスタイルといえるだろう。

■■■■ 感想や評判

『真説・夢見館 扉の奥に誰かが…』は1994年12月に発売された当初から、プレイヤーやメディアの間で賛否が大きく分かれたタイトルである。その理由は単純だ。新ハード「セガサターン」のポテンシャルを示す意欲作でありながら、ゲームとしての完成度やボリュームには多くの課題を抱えていたからだ。しかし、この賛否こそが作品の存在感を際立たせ、今日に至るまで語り継がれる要因となっている。ここでは発売当時の反応、ゲーム雑誌や評論の評価、そして後年のレトロゲーム愛好家による再評価の流れについて詳しく見ていこう。

■ 発売当時のプレイヤーの反応

セガサターンが日本で発売されたのは1994年11月22日。そのわずか10日後に『真説・夢見館』が登場したため、ローンチ期を彩る作品のひとつとして注目を集めた。多くのプレイヤーがまず驚かされたのは「感情入力システム」という新しい仕組みである。従来のテキスト選択型ADVに慣れたユーザーからは、「相手の話を聞きながらボタンで反応するのは新鮮」「会話に自分の感情を投影できる」という好意的な声が多く寄せられた。

一方で、「思ったほど分岐が多くない」「否定や無視を選ぶとあっけなくバッドエンドに直行してしまう」といった不満も少なくなかった。つまり、新システムの着想は評価されつつも、それを活かしたシナリオの深みが不足していると感じるプレイヤーが多かったのである。

また、ポリゴンによるグラフィック表現についても、賛否が分かれた。リアルさを期待していた人からは「人物がぎこちない」「背景が単調」といった不満が挙がる一方で、むしろその粗さが「夢と現実の境界に立っているような不気味さ」を際立たせたと感じるプレイヤーも存在した。この「粗さを魅力と見るか、欠点と見るか」が、当時の評価の二極化を象徴している。

■ ゲーム雑誌での評価

当時のゲーム雑誌では、グラフィックの進化やシステムの斬新さを一定の評価ポイントとして紹介しつつも、総合点は決して高くはなかった。レビュー記事では「演出は美しいがボリューム不足」「3時間程度で終わるのは物足りない」「謎解きらしい謎解きが少なく、雰囲気だけで終わってしまう」といった意見が目立った。

ファミ通などのクロスレビューでは、平均点は中の下程度に留まっていた。とはいえ、「セガサターン初期の実験作」として、その挑戦精神は評価されていた。「こうした試みをきっかけに、次世代機ならではのADVが発展してほしい」という期待を込めたコメントもあり、失敗作と断じるには惜しいとするトーンが多かった。

■ プレイヤーの具体的な感想

ユーザー個々の感想をさらに掘り下げていくと、以下のような傾向が見られる。

良い感想

「短いけれど雰囲気が素晴らしく、印象に残る」

「館の住人たちが一癖あって面白い。特にジョゼやレイモンドのキャラが好き」

「感情入力で沈黙を選ぶと相手が戸惑うのがリアルで面白い」

「不気味な演出が意図せずホラーっぽくなっていて逆に良かった」

悪い感想

「せっかくの感情入力なのにルート分岐が少なすぎる」

「3時間で終わるのはあまりに早い」

「途中で出てくる小物や背景に何か意味があると思ったのに、全然関係なかった」

「バッドエンディングの演出が強引すぎて笑ってしまった」

このように、プレイヤーの体験は「短いが濃い」と感じるか「短すぎて未完成」と感じるかで分かれ、両極端な評価を生んでいた。

■ 後年のレトロゲームファンによる再評価

2000年代以降、インターネットやSNSを通じてレトロゲームが再評価される流れの中で、『真説・夢見館』も新たな視点から語られるようになった。特に「未完成感」や「奇妙な演出」が、逆にカルト的な魅力として認識されるようになったのだ。

「蝶であるはずの住人が生首のように会話する」という演出は、当時は批判の的だったが、後年になると「サターン初期ならではの怪しさ」「B級ホラー的な不気味さ」として面白がられるようになった。さらに、バッドエンディングの唐突さも「理不尽さが逆にクセになる」とネタ的に語られることが増えた。

一方で、「住人たちのキャラクター造形や声優の演技は一級品」との評価は当時から変わらず、むしろレトロゲーム愛好家の間では「声優陣の演技を堪能するゲーム」として高く評価されている。

■ 海外での受容

日本国外では公式に大きく展開されなかったが、一部の輸入ユーザーやコレクターの間では「Saturnの奇妙なADV」として注目を集めた。英語圏のフォーラムでは「理解しづらいが雰囲気が最高」「サターンのライブラリの中で異彩を放つ」といったコメントが散見され、ニッチな人気を得ている。特にホラーやサスペンス好きな層からは、実験的なADVとして肯定的に語られることが多い。

■ 総合的な評判

最終的に『真説・夢見館 扉の奥に誰かが…』の評判を整理すると、以下のようにまとめられる。

肯定派:「雰囲気ゲーとして唯一無二」「感情入力の発想が革新的」「短いからこそ何度も遊べる」

否定派:「短すぎて物足りない」「未完成感が強い」「演出が奇妙すぎて感情移入できない」

この二極化が、作品を語り継がれる存在にした最大の理由である。もし完成度が平均的であれば、ここまで長く記憶に残ることはなかっただろう。奇妙さや不完全さこそが、この作品の最大の評判ポイントなのだ。

■■■■ 良かったところ

『真説・夢見館 扉の奥に誰かが…』は発売当時こそ賛否両論を巻き起こしたが、それでも多くのプレイヤーが「ここは素晴らしい」と口を揃えて称賛した要素がいくつも存在する。短いプレイ時間や未完成感が語られる一方で、その中に確かに光る部分があり、後年の再評価にもつながっている。ここでは、プレイヤーや評論家が特に評価した「良かったところ」を複数の観点から詳しく掘り下げていく。

■ 感情入力システムの斬新さ

まず最大の評価ポイントは、やはり「感情入力システム」である。従来のADVのようにコマンドを選ぶのではなく、会話の中で即時的に「肯定」「否定」「無視」といった感情を入力する仕組みは、当時としては革新的だった。

このシステムにより、プレイヤーは文章に縛られず、自分自身の直感に従って行動できる。例えば、キャシーの無邪気な誘いに対して、思わず「肯定」してしまうことで彼女が喜ぶ姿を見られたり、ダニーの危険な発言を即座に「否定」することで物語の流れを変えられたりする。会話の呼吸に合わせてボタンを押す感覚は、単なる選択肢では味わえない“その場にいる感”をプレイヤーに与えた。

プレイヤーの一瞬の迷いすら「無視」という行動として反映されるのもユニークで、「入力しなかったこと」が逆にキャラクターの反応を引き出す仕掛けは高く評価された。

■ 豪華声優陣によるフルボイス演出

次に大きな魅力として挙げられるのが、当時としては珍しかったフルボイス演出である。本作には佐々木望、林原めぐみ、藤本譲、堀内賢雄といった豪華な声優陣が出演し、登場人物一人ひとりに命を吹き込んでいる。

特に印象的なのは、声優陣がキャラクターの心理的な揺れや不安を丁寧に表現している点だ。例えば、老婦人ジョゼの辛辣な口調の奥にある優しさや、少年ショーンの怯えた声色など、テキストだけでは伝わりにくいニュアンスが声によって増幅されている。

プレイヤーは単に文章を読むのではなく、声を聞きながら感情を読み取ることになるため、会話のリアリティが飛躍的に高まっている。これが「感情入力システム」と相乗効果を生み、まるで本当に自分が対話しているような体験を可能にした。

■ 館の雰囲気を描き出す美術と音響

『真説・夢見館』は「雰囲気ゲー」としても評価が高い。ポリゴン描写は粗いながらも、館の内部を丁寧に作り込み、プレイヤーに「閉ざされた空間」を強く意識させることに成功している。

廊下を歩くときの足音や、ドアノブを回す効果音、時折聞こえる環境音が、プレイヤーを現実から切り離し、館という虚構空間に没入させる。BGMは最小限に抑えられ、静寂や間が大きな役割を果たす。音が少ないからこそ、ふとした効果音が心に残り、不気味さや孤独感を増幅させるのだ。

特に評価されたのは、館そのものが“ひとつのキャラクター”のように機能している点である。狭いながらも存在感のある館の構造や光と影のコントラストが、物語全体に不安定な緊張感を与えている。

■ 印象的なキャラクターたち

登場人物のキャラクター造形も、プレイヤーに強い印象を残した要素だ。

キャシーの無邪気な笑顔は、重苦しい館の空気を和らげる癒やしとして作用した。

レイモンドの堂々とした人柄や過去の冒険譚は、プレイヤーに尊敬と憧れを抱かせた。

ジョゼの辛辣さとユーモアは、館の閉塞感の中で唯一コミカルな息抜きを提供した。

彼らの存在は単なるイベントキャラクターに留まらず、プレイヤーに感情移入させる大きな力となった。とりわけ声優の演技と組み合わさることで、キャラクターたちの息遣いや感情がリアルに感じられたのは、多くのプレイヤーが「良かった点」として挙げている。

■ 短いからこそ繰り返し遊べる

プレイ時間が短いことは欠点として語られる一方で、ポジティブに捉えたプレイヤーも少なくない。「3~4時間で終わるからこそ、気軽に何度も遊べる」「異なる感情入力を試してエンディングを見比べられる」という意見もあった。

すべてのエンディングを確認しようとすれば、複数回のプレイが必要になる。短さゆえに周回プレイのハードルが低く、結果として「館に再訪する」感覚を楽しめるようになっていた。これは、長大なADVにはない独自の魅力である。

■ 奇妙さがもたらす独特の体験

「蝶であるはずの住人が人間の顔で語りかけてくる」「バッドエンディングの演出が唐突で意味不明」といった要素は、一見すると欠点に見える。しかし、プレイヤーの多くはこの“奇妙さ”を「忘れられない体験」として記憶している。

制作者が意図したか否かに関わらず、演出の不完全さや違和感が逆にプレイヤーの心を強く刺激したのである。これは「怖いけれど目が離せない」というホラー的な魅力にも通じており、結果として「雰囲気ゲーとしての価値」を高めることにつながった。

■ まとめ:良かったところの本質

結局のところ、『真説・夢見館 扉の奥に誰かが…』の「良かったところ」とは、従来のADVにはなかった新しい試みと、それを補強する雰囲気作りに尽きる。

感情入力によるプレイヤー主体の対話

豪華声優による演技の厚み

館そのものがキャラクターのように立ち上がる空間設計

記憶に残る奇妙な演出

これらが合わさることで、本作は「完成度の高いゲーム」ではなくても「心に残るゲーム」として評価されたのである。

■■■■ 悪かったところ

どんな作品にも光と影がある。『真説・夢見館 扉の奥に誰かが…』が評価された一方で、当時から現在に至るまで「これは残念だった」「ここを改善してほしかった」という声も数多く挙がっている。本作の“悪かったところ”は、単に短所というよりも、「挑戦的な作品であったがゆえに見えてしまった弱点」と言い換えることができる。ここでは、それらを順に整理していこう。

■ 圧倒的なボリューム不足

最も多くのプレイヤーが指摘したのは「プレイ時間の短さ」である。通常の進行でわずか3~4時間、寄り道をしても半日かからずにクリアできてしまう。しかも分岐が少ないため、繰り返し遊んだとしても数回で全ルートを網羅できてしまう。

ローンチ期のタイトルとはいえ、フルプライスに近い価格で販売されたゲームとしては、ボリューム不足は致命的だった。ユーザーからは「雰囲気は良いのに、気がつけばエンディング」「映画を観るより短い」という不満が噴出した。

■ 謎解きの薄さと一本道進行

アドベンチャーゲームを期待していたユーザーにとって、本作の「謎解き要素の少なさ」は肩透かしだった。館を探索すれば進行に必要な情報はほぼ自然に揃い、プレイヤーが頭をひねる場面はほとんど存在しない。

さらに、物語の進行は基本的に一本道であり、感情入力の違いによって多少の差異はあっても、根本的な展開が変わるわけではない。選択次第で「バッドエンド」に直行するケースはあるが、それも唐突で理不尽な印象を与えることが多かった。結果として「ゲーム」というより「雰囲気を味わう短編映像作品」と捉える人も少なくなかった。

■ 不自然で奇妙な演出

演出面に関しては「良かったところ」にも挙げられる一方で、多くのプレイヤーに「不気味すぎる」「意味が分からない」と受け止められた要素も多い。

特に批判が集中したのは、蝶であるはずの住人が人間の顔グラフィックで会話する仕様だ。まるで生首のように浮かぶそのビジュアルは、制作者が狙ったわけではないにも関わらず強烈な違和感を与えた。プレイヤーの中には「ホラーゲームをやっている気分になった」と評する人もおり、雰囲気を壊していると感じた人も少なくなかった。

また、バッドエンディングの演出も「奇妙すぎる」と酷評された。突然「隣の部屋に行け」と促され、そこで一方的に結末を告げられる――この唐突さに納得できず、「手抜きではないか」と疑う声すらあった。

■ 自由度のなさ

プレイヤーの多くが残念に思ったもう一つの点は「自由度の低さ」だ。館の中を移動できるといっても、それは定点移動による制限された範囲に過ぎない。館という大きな舞台が用意されていながら、そのほとんどを探索できないという閉塞感は否めなかった。

また、階段や通路など、蝶という設定を活かせば自由に移動できそうな部分でさえ、プレイヤーは通常の人間と同じように行動させられる。この「設定とシステムの乖離」も批判の的となった。

■ グラフィックの方向性に対する賛否

セガサターン初期作品として、グラフィックの美しさは一定の評価を受けた。しかし同時に「ポリゴン表現が幻想的な雰囲気を損なった」という意見も根強く存在した。前作『夢見館の物語』の実写やイラスト的な質感を好んでいたユーザーからは「綺麗になった分、逆に怖さや幻想性が薄れた」との声も挙がったのだ。

これは技術的進化が必ずしも演出面の進化につながらなかった例であり、「新しい表現を導入することの難しさ」を示す一件となった。

■ 未完成感と制作事情の影

本作を語る上で外せないのが「未完成感」だ。館の中には意味ありげなオブジェクトや仕掛けが存在するが、実際には物語に関与しないまま終わるものが多い。プレイヤーからは「絶対に謎解きに使うと思ったのに無意味だった」という不満が数多く挙がった。

こうした未完成感の背景には、セガサターン本体の発売に合わせるため急ピッチで制作を進めざるを得なかった事情があるのではないか、と推測されている。もし十分な時間があれば、これらの仕掛けも活かされ、より完成度の高い作品になっていた可能性がある。

■ 総評:悪かったところの本質

まとめると、『真説・夢見館 扉の奥に誰かが…』の悪かったところは以下のように整理できる。

短すぎるプレイ時間とボリューム不足

謎解き要素や分岐の少なさ

奇妙で不自然に映る演出

探索範囲の狭さと自由度の低さ

グラフィック方向性のミスマッチ

未完成感を漂わせる仕掛けの数々

これらの要素は、プレイヤーにとって「期待していたアドベンチャーゲーム」とのギャップを生み出し、不満の声に繋がった。しかし同時に、この“未完成さ”や“奇妙さ”こそが逆に作品の個性を際立たせ、後年のカルト的評価に繋がったのも事実である。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

『真説・夢見館 扉の奥に誰かが…』を語るうえで欠かせないのは、やはり館に住まう個性的なキャラクターたちだ。彼らは単なる進行のための「NPC」ではなく、プレイヤーに感情移入を促す存在であり、またゲームの独特な雰囲気を形作る重要な要素でもあった。ここでは、プレイヤーから特に「好き」と評されたキャラクターを中心に、その魅力を丁寧に掘り下げていこう。

■ 主人公ジュン ― 無言の投影先

本作の主人公ジュンは、言葉を発しないためキャラクター性が薄いように見える。しかし、多くのプレイヤーにとって「自分の感情を投影できる存在」として愛着を持たれた。

ジュンの性格はプレイヤーの感情入力によって変化する。常に肯定的に振る舞えば穏やかな人物として映り、否定や無視を多用すれば冷徹な印象を与える。この可変性こそが、ジュンを「好きなキャラクター」として挙げる理由のひとつだ。プレイヤーは彼に自分を重ね合わせることで、館での出来事を“自分事”として受け止めることができたのである。

■ マイク ― 頼れる相棒

ジュンと共に調査を任される相棒・マイクは、声優の佐々木望による熱演もあって、多くのプレイヤーに好印象を残した。彼は16歳という若さながらも正義感にあふれ、館の不気味な空気に臆することなく前に進もうとする。その真っ直ぐな性格は、プレイヤーに安心感を与えると同時に、ジュンの無言さを補う存在として機能している。

マイクの存在があったからこそ、プレイヤーは孤独な館探索に押し潰されずに済んだ。二人のコンビネーションは、物語の支柱ともいえる部分であり、「彼がいたから最後までプレイできた」と語る人も少なくなかった。

■ キャシー ― 館の無邪気な少女

7歳の少女キャシーは、プレイヤーから最も人気の高いキャラクターの一人だ。無邪気で博愛的な性格は、重苦しい館の空気の中で唯一の癒やしを提供する存在となった。

「一緒に遊んで」とねだる彼女の言葉は、他の住人たちの陰鬱さとは対照的であり、プレイヤーに温かい感情を思い出させてくれる。林原めぐみの声によって表現されるキャシーの無垢な響きは、当時のアニメファンやゲームファンの心を強くつかみ、「好きなキャラランキング」を作れば必ず上位に入る存在だったと言っていい。

■ ジョゼ ― 皮肉屋の老婦人

占いと賭け事を好む老婦人ジョゼは、その毒舌ぶりと小気味よいセリフ回しで人気を博した。口は悪いが根は世話焼きで、困ったときにさりげなく助言をくれる。プレイヤーにとっては「厳しいけれど頼りになるおばあちゃん」のような存在であり、ストーリーの中で彼女が放つ一言一言が印象的に残った。

声を担当した竹口安芸子の演技も秀逸で、辛辣な台詞の裏に温かみを感じさせる。そのギャップがジョゼの魅力を引き立て、彼女を「好きなキャラクター」として挙げる人が多い理由となっている。

■ レイモンド ― 館の紳士

元冒険家のレイモンドは、過去の旅や経験を語るシーンが多く、彼の堂々とした態度はプレイヤーに安心感を与える。マイクに慕われる存在として描かれているが、プレイヤー自身も彼の人柄に惹かれ、「館で最も信頼できる人物」として好意を持った人が多かった。

徳丸完による声の重厚感もあり、「過去の栄光に縛られながらも品格を保つ男」として強い印象を残している。

■ ショーン ― 繊細な少年

12歳の少年ショーンは、人間には怯えながらも植物には愛情を注ぐという二面性を持つキャラクターだ。彼の臆病さや純粋さはプレイヤーに守ってあげたいという気持ちを抱かせ、特に感情移入力の選択によって彼の心を少しずつ開かせる過程は、多くのプレイヤーにとって忘れられない体験となった。

彼が笑顔を見せる場面は数少ないが、その瞬間がプレイヤーに大きな達成感を与える。岩永哲哉の繊細な演技も手伝い、「好きなキャラ」として名前を挙げる人が多かった。

■ 狩人 ― 館の主

館の永遠の主である狩人は、決して「好かれる」キャラクターではない。しかし、その圧倒的な存在感ゆえに「魅力的な悪役」として記憶に残り、強い印象を残した。堀内賢雄の低く力強い声がキャラクターの威圧感を倍増させ、プレイヤーに恐怖と畏敬を同時に抱かせる。

「好きなキャラ」として狩人を挙げる人は少数派だが、「最も心に残ったキャラ」として彼の名を出すプレイヤーは多い。

■ プレイヤーの人気投票的視点

後年、ファンの間で行われた非公式アンケートやSNSでの話題を見ると、人気順は キャシー → マイク → ジョゼ → ショーン → レイモンド の順に落ち着くことが多い。これは「癒やし」「安心感」「ユーモア」といった要素を求めるプレイヤーが多かったことの表れでもある。

■ まとめ:キャラクターの魅力

『真説・夢見館』において「好きなキャラクター」が多く挙がるのは、それぞれが単なる役割以上の個性と背景を持っていたからだ。無邪気なキャシー、頼れるマイク、皮肉屋ジョゼ、気品あるレイモンド、臆病なショーン――彼らはプレイヤーに寄り添い、あるいは挑みかかり、感情を揺さぶった。

短いゲームでありながら、多くの人が「お気に入りの住人」を見つけることができたのは、本作の大きな強みである。

[game-7]

■ 中古市場での現状

1994年12月にセガから発売された『真説・夢見館 扉の奥に誰かが…』は、セガサターン黎明期のアドベンチャーとして独特の存在感を放っている。発売から30年近くが経過した現在、このソフトは新作として流通することはなく、中古市場においてのみ取引されている。その現状を見ていくと、本作が持つカルト的な人気と、セガサターンというハードのコレクターズアイテム化が重なり、他の同時期タイトルとは異なる流通傾向が浮かび上がる。

■ ヤフオク!での取引状況

ヤフオク!においては、現在でも定期的に『真説・夢見館 扉の奥に誰かが…』が出品されている。価格帯はおおむね 1,500円~3,000円前後が中心で、状態によって大きく変動する。

状態の悪いもの(ケースのスレ、帯・説明書欠品)は 1,500円前後で出品されるケースが多い。

状態の良いもの(ケースやマニュアルが揃っている、美品)は 2,500円~3,000円程度で落札されやすい。

未開封品や外装が非常に良好なものは、希少価値が高く 4,000円近い価格で落札される例もある。

ヤフオク!特有の傾向として、人気シリーズや話題作に比べると入札数は少なめだが、熱心なサターンコレクターが監視しているため、終了間際に値が跳ね上がることもある。

■ メルカリでの販売状況

フリマアプリ「メルカリ」では、ヤフオク!よりも手軽に売買できるためか、出品数が安定している。価格帯は 1,800円~2,800円が中心で、「即購入可」と表示されたものが短期間で売れる傾向にある。

説明書・帯あり、動作確認済みのものは 2,200円前後で売れるケースが多い。

ディスクに傷ありやケース破損ありの商品は、値下げ交渉が入りやすく 1,500円程度まで落ちる場合もある。

逆に、状態の非常に良い出品は 3,000円弱で即売れすることもある。

メルカリは若い世代の利用者が多いため、ゲームとしてプレイする目的よりも「サターンのソフトをコレクションしたい」という需要が中心となっている点も特徴的だ。

■ Amazonマーケットプレイス

Amazonのマーケットプレイスにおける中古出品は、他のプラットフォームに比べるとやや高値で推移している。出品価格は 2,500円~3,500円が相場で、Amazon倉庫からの発送や「プライム対応」の有無が価格に影響を与える。

動作保証付きの商品は 3,000円台で安定して販売されている。

安価なものは 2,500円前後だが、外観に難がある場合が多い。

Amazonでは出品数自体が少なく、ヤフオク!やメルカリと比べると在庫切れになることも珍しくない。コレクターが探している場合、多少高値でも購入されるケースが多い。

■ 楽天市場での取り扱い

楽天市場では、ゲーム専門店や中古ショップが出品していることが多い。価格帯は 2,800円~3,500円程度で、店舗保証や動作確認済みといった安心感を強調しているのが特徴だ。

楽天市場は個人間取引ではなくショップ主体のため、商品の状態が比較的安定している。その分、価格はフリマ系よりもやや高めに設定されがちである。

■ 駿河屋での販売価格

中古ゲーム販売大手の駿河屋でも、本作は定期的に取り扱われている。販売価格は 2,200円~2,980円前後で推移しており、比較的安定している。

在庫切れになることも多く、再入荷を待つユーザーもいる。

店舗在庫ではさらに安く手に入ることもあるが、オンラインショップの価格が基準となっている。

駿河屋では「ジャンク品」として数百円で販売されることもあり、動作確認用やディスク修復を楽しむユーザーに人気だ。

■ プレミア化の可能性

本作はサターンのローンチ期を代表するソフトの一つであり、歴史的価値は高い。しかし『バーチャファイター』や『パンツァードラグーン』といった同時期タイトルと比べると知名度は低いため、極端なプレミア化はしていない。

ただし、未開封新品や帯付き完品に関しては確実に希少価値が高まり、オークションでは 5,000円以上で落札されるケースもある。近年のレトロゲーム市場の高騰傾向を踏まえると、今後さらに価格が上がる可能性は否定できない。

■ 中古市場での評価

中古市場での『真説・夢見館』の立ち位置を整理すると、以下のようになる。

一般的な中古価格帯:1,800円~3,000円前後

完品・美品:3,000円~4,000円

未開封新品:5,000円以上のプレミア価格

ジャンク品:1,000円以下で取引されることもあり

つまり、コレクターやファンにとっては「比較的手の届きやすい価格」でありながら、状態によっては意外と高値で売買されるバランスの良い市場を形成しているのだ。

■ まとめ:中古市場から見える本作の価値

『真説・夢見館 扉の奥に誰かが…』は決して万人に薦められる名作ではない。しかし、独特の雰囲気や奇妙さで強烈に記憶に残る作品であり、その希少性とセガサターンというハードの特異性が相まって、中古市場では安定した需要を保っている。

価格が極端に跳ね上がっていないため、今から入手しても大きな負担はなく、サターンコレクションの一部として組み込むには最適な一作だと言えるだろう。逆に言えば、こうしたタイトルこそが「当時のゲーム文化の多様性」を物語っており、レトロゲーム市場を支える重要なピースとなっている。

[game-8]![【中古】[SS] 真説・夢見館 扉の奥に誰かが… セガ (19941202)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1029/0/cg10290005.jpg?_ex=128x128)