2in1ゲーミングノートパソコン 13.4型 180Hz Ryzen AI MAX 390 メモリ32GB SSD1TB Webカメラ 顔認証 Bluetooth Wi-Fi 7 Windows11 日本..

評価 5

評価 5【発売】:エルフ

【対応パソコン】:PC-9801、MSX2、FM TOWNS、X68000

【発売日】:1991年6月13日

【ジャンル】:アドベンチャーゲーム

■ 概要

● 作品の誕生と背景

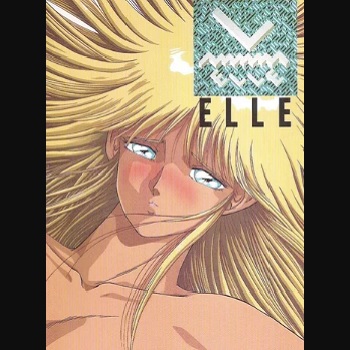

1991年6月、アダルトゲームブランドとして名を馳せたエルフ(elf)が世に送り出した『ELLE(エル)』は、PC-9801をはじめ、MSX2・FM TOWNS・X68000といった当時の主要パソコン向けに発売されたアドベンチャーゲームである。ジャンルとしてはサスペンスSFを基盤にしながらも、同社特有のドラマティックで官能的な要素が織り込まれており、単なる成人向け作品の枠を超えた完成度を見せた。発売当時、PC用アドベンチャーはコマンド選択式が主流だったが、本作は画面上をクリックして探索や会話を行う「アイコンクリック方式(ポイント&クリック)」を日本のアダルトゲームとして初めて採用し、プレイヤー体験に革命をもたらしたといってよい。

当時、エルフはすでに『ドラゴンナイト』シリーズなどで人気を確立していたが、『ELLE』はよりシリアスで重厚な物語性を追求する方向へと舵を切った作品だった。シナリオは蛭田昌人が担当し、彼特有のテンポの良さと皮肉めいたユーモア、そして衝撃的な結末で知られる“蛭田節”が全編にわたって展開される。舞台は近未来の荒廃した地球。核戦争後の退廃と秩序の再構築というSF的テーマを下敷きに、組織と陰謀、愛と裏切りが交錯する壮大な物語が描かれている。

● 物語のあらすじ

時は西暦1999年、人類はついに破滅的な最終戦争を迎えた。各国が核兵器や生物兵器を次々に投入した結果、文明は一夜にして崩壊。地上は放射能と廃墟に覆われ、人類は絶滅寸前まで追い込まれる。しかし、わずかに生き延びた人々は「メガロアース計画」と呼ばれる再生プロジェクトを立ち上げ、新たな社会の建設を進めていく。物語が始まるのは、その戦争から9年後の2008年。荒廃した地球の一角では、秩序を守ろうとする治安組織「スナイパー」と、再び混沌を生み出そうと暗躍する犯罪集団「ブラックウィドウ」との抗争が続いていた。

プレイヤーが操作するのは、新人捜査官ジョー・タナカ。彼はスナイパーの一員として配属されたメディアセンターを舞台に、次々と起こる事件を追うことになる。やがて、同僚でありヒロインでもあるエル・マイルズとの出会いが、物語の核心を動かしていく。

この世界では、人々は階級によって厳しく分けられており、上層階級「スウェイクラス」と一般市民「レベルクラス」が存在する。男は“マイラー”、女は“ブリーズ”と呼ばれ、管理された社会の中で人工的な平和を保っていた。しかし、その裏では人体実験や思想統制といった闇の計画が進行しており、プレイヤーはジョーとしてその真相を追いながら、次第に人類の存在そのものに関わる陰謀へと巻き込まれていく。

● ゲームシステムと革新性

本作最大の特徴は、前述したアイコンクリック方式にある。画面内のオブジェクトや人物をクリックすることで、会話・調査・行動などが展開する。カーソルを動かすと、場所によって手の形や会話アイコンなどが変化し、反応のある箇所を探る探偵的な楽しさがあった。特定のアイテムを発見しなければ物語が進行しないなど、当時としては非常に洗練された探索システムが導入されていた。

操作体系は直感的で、マウス操作を前提に作られており、プレイヤーはコマンド入力に煩わされることなく物語世界へ没入できた。この操作感は後にエルフが制作した傑作『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』にも引き継がれている。つまり『ELLE』は、のちのエルフ作品群のインターフェイス基盤を築いた実験作であり、技術的にも物語的にも重要な位置を占めるタイトルなのだ。

● 登場人物の多層性

『ELLE』には、主人公ジョーとヒロインのエルを中心に、個性豊かなキャラクターが数多く登場する。ジョーは超一流の射撃技術を持つが、女好きで軽薄な面もあり、典型的な蛭田作品の主人公像を踏襲している。一方のエルは強気で理知的な女性。ジョーを軽蔑しつつも、次第に心を開いていく過程が細やかに描かれ、プレイヤーに深い感情移入を促す。 脇を固める隊員たちも個性的だ。ラインハルトやビックスといった歴戦の戦士、ミステリアスなロブ、陽気なカルロスなど、彼らとの関係性が物語に厚みを与える。また、リンダ・ウォーカーやパセリ、三田かなといった女性キャラクターたちとの邂逅は、ゲームの“アダルト”な側面を担う要素でもあり、各々の背景がドラマティックに掘り下げられている。

● 物語のトーンと演出

『ELLE』の物語は、ただの近未来SFではなく、人間の本質や社会構造への風刺が色濃く込められている。暴力や死、そして愛と欲望が渦巻く世界の中で、プレイヤーは「正義」とは何か、「平和」とは何かを問われ続ける。随所に挿入されるグロテスクな描写――人体破壊や流血など――は決して無意味なショック演出ではなく、この世界の狂気と脆さを象徴するものであった。 音楽もまた印象的で、FM音源による重厚なBGMがSF映画のような緊張感を生み出していた。特にFM TOWNS版ではCD-DA音源による高音質サウンドが採用され、没入感をさらに高めている。グラフィックはエルフ特有の繊細な線画とリアルな陰影表現が融合し、退廃と美が共存する独自の世界観を形作っている。

● 社会的影響と評価

『ELLE』は発売当時から賛否両論を呼んだ。シナリオの完成度や演出の密度を高く評価する声がある一方、終盤の展開――特に結末の衝撃的なオチ――については“あまりに救いがない”と批判する意見も多かった。しかし、その“賛否”こそが本作の魅力であり、記憶に残る要因でもある。単なるハッピーエンドで終わらない重層的な物語は、プレイヤーに深い余韻を残した。

結果として『ELLE』は、エルフ作品の中でも異彩を放つタイトルとして長く語り継がれることになる。特に後年、蛭田昌人の代表作として『YU-NO』が再評価された際に、その原点として再び注目を浴びた。『ELLE』が確立した“プレイヤーの能動的な探索と心理的没入”という構造は、後の美少女ゲームやサスペンスADVの礎となったといえる。

■■■■ ゲームの魅力とは?

● 革新的なシステムと“操作する物語”の快感

『ELLE』の最大の魅力は、単にストーリーを読むだけのアドベンチャーではなく、「自分の意思で世界を動かしている」という実感を与える構造にある。 従来のテキストアドベンチャーが「見る・話す・移動する」といったコマンドをリストから選ぶ方式だったのに対し、本作ではマウスカーソルを画面内で自由に動かし、反応のある場所をクリックすることで世界を探索できた。この仕組みは、単なるUIの進化ではなく、プレイヤーの能動性を物語の中に融合させる革新的なデザインだった。 画面の中の小物や背景の一部にまで意味が隠されており、クリックによってキャラクターのセリフや予想外の反応が返ってくる。この「遊び心のあるリアクション」は、プレイヤーの想像力を刺激し、同じ場面を何度も調べたくなるほどの密度を生み出している。特に、物語後半での重要な探索シーンでは、ちょっとした発見がストーリーを分岐させる仕掛けもあり、クリック1つが運命を左右する緊張感を生み出していた。

● 蛭田昌人らしいドラマ構成とキャラクター造形

シナリオを手掛けた蛭田昌人の筆致は、本作でも存分に発揮されている。彼の作品に共通する特徴――軽妙な会話、皮肉を交えたユーモア、そして突如として訪れる悲劇的展開――が、『ELLE』の中でも鮮明に表れている。 主人公ジョー・タナカは典型的な“蛭田主人公”であり、無頼な性格ながらも天性の技術と正義感を併せ持つ人物だ。彼の女性へのだらしなさは物語上のコメディ要素として描かれつつ、同時に戦争後の虚無的世界で“人間らしさ”を象徴する要素でもある。 一方、ヒロインのエルは強く、聡明で、時に冷徹。彼女は単なる恋愛対象ではなく、ジョーにとって“生きる意味”を問い直す存在として描かれている。二人の関係は単純な恋愛劇ではなく、戦争と秩序の狭間で人間性を取り戻そうとする葛藤そのものだ。プレイヤーはその変化を体験的に見届けることになる。

● 退廃と美の融合 ――ビジュアル表現の魅力

『ELLE』のグラフィックは1991年当時のPC-9801の性能を限界まで引き出していた。荒廃した都市の背景、機械的な要塞、廃墟に漂う光の陰影。これらの絵作りには、単なるデジタル彩色を超えた“世界観演出”の意識が見える。 キャラクターデザインもまた印象的で、登場人物それぞれが一目で性格を感じ取れるよう造形されている。特にエルの表情は繊細で、場面ごとに微妙に変化する瞳や唇のラインが、彼女の心情を雄弁に語る。 FM TOWNS版では高解像度・フルカラー化が進み、背景美術の細部まで見事に再現されており、SF映画のワンシーンを切り取ったかのような完成度を誇った。 さらにBGMの存在も忘れてはならない。戦闘や緊張の場面では低音を基調としたシンセサウンドが鳴り響き、静寂のシーンでは儚いピアノが流れる。これらの音楽は単なる演出を超え、世界の温度や空気感を伝える役割を果たしていた。FM音源による重層的な旋律は、まさに「サウンドノベル的没入感」の先駆といえるだろう。

● 緊迫感と静寂のバランス

『ELLE』の物語進行は緩急の付け方が巧みである。激しい戦闘や緊張感あふれる潜入シーンの後には、穏やかな会話や人間ドラマが挟まれ、テンポの緩和と感情の整理がうまく計算されている。 蛭田作品らしく、何気ない雑談の中に皮肉や真理が隠されており、登場人物の一言が後の伏線となることも少なくない。とりわけ、序盤のユーモラスなやり取りが、後半に悲劇へ転じる構成は見事の一言。プレイヤーは笑いながらも、次第に“この世界の歪み”を感じ取っていく。 こうした緊迫と静寂のバランスは、当時のアダルトゲームには稀有な“映画的構成”と呼べるものであり、『ELLE』を単なる官能作品から、完成されたドラマ体験へと昇華させている。

● 人間の欲望と社会の皮肉

本作が他のアダルトADVと決定的に異なるのは、性的描写を“娯楽”としてだけでなく、“人間の本質をあぶり出す装置”として配置している点にある。 登場する女性たちはそれぞれ異なる立場や思想を持ち、ジョーとの関係を通じて社会の矛盾を象徴している。たとえば、情報管理を担うリンダは「知識と支配の象徴」であり、アイドルのパセリは「消費される人間像」の比喩である。看護婦の三田かなの奔放さも、戦争後の倫理崩壊を背景にした“生の欲望”として描かれている。 これらの関係は単なる性的接触ではなく、プレイヤーに「人間とは何か」「愛とは何か」を問い直させる寓話的な意味を持つ。蛭田の筆が生み出すこの“エロスと哲学の同居”こそ、『ELLE』最大の魅力だといえる。

● 物語を支える音と静寂

音の使い方にも、当時のエルフらしいセンスが光る。 BGMだけでなく、環境音の表現が巧妙で、通信機のノイズ、銃声の残響、遠くで鳴る爆発音などがリアルに再現されている。特にFM TOWNS版ではCD音源化によって、低音の響きや空間の奥行きが強調され、映画的臨場感を得ることができた。 一方で、物語の重要なシーンではあえて“無音”が使われる。沈黙が生む心理的圧迫感は、プレイヤーの想像を掻き立て、グロテスクな描写以上の恐怖を感じさせる。この「音の間(ま)」の演出は、後のエルフ作品群でも重要な演出技法として継承されていく。

● シリアスなテーマと余韻の深さ

『ELLE』はSFサスペンスとしても秀逸だが、その根底には「文明の罪」と「再生の希望」という哲学的主題が流れている。核戦争で荒廃した世界の中で、人間は再び同じ過ちを繰り返す――その皮肉を描きながらも、エルとジョーの関係にわずかな希望を残している点が印象的だ。 終盤の展開は多くのプレイヤーに衝撃を与えた。善悪の境界が崩れ、誰もが被害者であり加害者であるという現実。そんな中で「エル」という存在は、愛と絶望の象徴として立ち現れる。 この物語の“痛み”は、単にゲームをクリアした達成感ではなく、しばらく胸に残る後味を生む。それが本作の真価であり、30年以上経った今でも語り継がれる理由である。

■■■■ ゲームの攻略など

● 基本操作と進行の流れを理解する

『ELLE』の攻略で最も重要なのは、“慌てず丁寧に探索する”という姿勢である。 本作では、プレイヤーの視点が画面の中に固定され、マウスを用いて特定の箇所をクリックしていく「アイコンクリック方式」を採用している。行動はほとんどがクリック操作で完結するため、複雑なコマンド入力は不要だが、逆に言えばプレイヤーの観察眼が物語の進行を左右する。 たとえば、場面によっては同じ場所を2~3回調べることで初めて反応が現れる場合がある。これは蛭田昌人の“プレイヤーを物語に参加させる”という意図の表れであり、単なるクリック作業を超えた“発見の快感”を与える仕掛けだ。序盤のメディアセンター内の探索では、机の引き出しや通信端末など、どれも細かくクリックしていくと新たな情報が得られ、ストーリーの伏線が少しずつ明らかになっていく。

● 会話の選択肢と情報収集

『ELLE』の物語は会話中心で進行する。特定のキャラクターと対話することで新たなシナリオが開かれるが、その際の選択肢の取り方によっては、情報が不足したまま次の章に進んでしまうこともある。 特に、スナイパー本部での同僚との会話や、バー「1991」での情報収集シーンは非常に重要だ。選択肢を適当に選んでしまうと、後の展開で必要なアイテムやヒントが手に入らないまま詰まってしまう場合がある。 攻略のコツとしては、同じキャラクターと何度も話すこと。最初の1回では何も得られなくても、2度3度とクリックを重ねるうちに新しい反応が現れる。特にエルやリンダといった主要キャラとの会話には、伏線や感情変化が多く仕込まれており、彼女たちの反応の違いを観察することが後半の真相理解につながる。

● 探索ポイントの見極め

本作のクリック探索では、どこを調べればよいかが分かりづらいという声も多かった。だが、それこそが『ELLE』の醍醐味でもある。 物語のキーとなるアイテムは、ほとんどが背景の中に溶け込んでおり、プレイヤーの注意力が試される。画面内のカーソルが通常の矢印から手のアイコンや会話マークに変わる箇所は、必ず一度は調べておくべきポイントだ。 例えば、序盤のメディアセンターでは、パソコンのディスプレイの隅をクリックすると、ジョーがデータ通信のログを発見するイベントが起きる。また、オフィスの照明や観葉植物など、一見無関係な場所にもキャラクターの心理を表すセリフが隠されている。これらの“反応のバリエーション”を楽しむことこそ、本作を最大限味わうための攻略法である。

● 戦闘やアクション要素のポイント

『ELLE』は基本的にアドベンチャーゲームだが、一部に緊迫した戦闘シーンが存在する。戦闘自体はコマンド入力ではなく、タイミングを見計らって対象をクリックする形で展開される。 たとえば、中盤でブラックウィドウの拠点に潜入するシーンでは、敵の出現に合わせて迅速にクリックすることで命中判定が発生し、敵を倒せる仕組みになっている。操作の難易度は高くないが、タイミングを外すと即座にバッドエンドに繋がる可能性もあるため、セーブはこまめに行うことが重要だ。 特にPC-9801版ではロード時間が短く、セーブスロットも複数用意されているため、イベント前ごとに別スロットへ保存しておくと良い。FM TOWNS版やX68000版では音声演出が強化されており、敵の足音や銃声によってタイミングを計ることもできる。この音声ヒントを聞き逃さないのもポイントだ。

● エンディング分岐の条件

『ELLE』の結末はプレイヤーの行動によって微妙に変化する。正確な“マルチエンド”ではないものの、特定の行動を取るかどうかで会話内容や演出が異なるバリエーションがある。 特にヒロイン・エルとの関係性は、途中の会話選択やイベント進行により微妙に変わる。彼女に対して冷たく接するか、真摯に向き合うかで最終シーンの印象が大きく異なるのだ。 また、エル以外の女性キャラとの関係を深めすぎると、後半の展開で思わぬ悲劇を招くこともある。この“行動の報い”の要素は、後の『YU-NO』でさらに洗練されることになるが、『ELLE』ではその原型がすでに見られる。つまり、攻略を完全に理解するには、複数回のプレイが前提となる作品なのだ。

● ゲーム内時間とテンポの管理

物語が進むにつれて、登場人物の行動や環境が微妙に変化する。特定の時間帯でしか発生しないイベントも存在し、ゲーム内の進行を一定のリズムで進めることが求められる。 例えば、昼間にしか出会えないキャラクターや、夜にしかアクセスできない施設があり、それらを見逃すと物語の背景を完全に理解できないままエンディングに突入してしまう。 この時間管理の概念は当時のアドベンチャーゲームでは珍しく、プレイヤーの没入感を強化する要素となっていた。攻略の際は「日中・夕方・夜」という大まかな区分を意識し、行動の優先順位をつけるとよい。

● バッドエンドの意味と再挑戦の魅力

『ELLE』のもう一つの魅力は、そのバッドエンドの描き方にある。 多くのアドベンチャーゲームでは、失敗=即ゲームオーバーという構図が多かったが、本作では“失敗した結果としての現実”がしっかり描かれる。たとえば、判断を誤って仲間が死亡する展開や、重要な情報を見落として真相に辿り着けないまま物語が終わる場合でも、その結末にはドラマがある。 この手法により、プレイヤーは単なるリトライではなく、「別の現実を見た」という体験を得る。結果的に周回プレイへの動機づけとなり、全体構造をより深く理解する助けとなる。つまり、『ELLE』の攻略とは“最短ルートを探すこと”ではなく、“すべての真実を拾い集めること”なのだ。

● 効率的なプレイのための実践的ヒント

1. 頻繁にセーブすること。 特に分岐直前や新エリア到達時には別スロットを使用。 2. 同じ場所を2回以上調べる。 反応が増える箇所が非常に多い。 3. 会話を飛ばさない。 一見冗談のようなセリフにも伏線が隠れている。 4. サウンドに注意を払う。 足音・電子音などがイベントトリガーのヒントになる場合がある。 5. グロ描写に備える。 苦手な人は一部の演出を心構えしておくとよい。

これらを意識するだけで、物語のテンポや理解度が大幅に向上するだろう。『ELLE』は単なる一本道ではなく、プレイヤーの視点と行動が“世界の記録”として刻まれる作品なのだ。

■■■■ 感想や評判

● 発売当時の反響 ― 革命的な操作性と物語性の融合

1991年の発売当時、『ELLE』はアダルトゲーム業界のみならず、パソコンゲーム全体に強烈な印象を残した。 それまでの成人向けゲームといえば、コマンド入力式やテキスト主体の簡素な構成が主流だったが、『ELLE』が提示した“マウスで世界を直接操作する”インターフェイスは、プレイヤー体験を一新した。 特にPC-9801版でのマウスレスポンスの快適さは高く評価され、「ADVの未来を感じた」「映画を操作しているようだ」といった声が多く寄せられた。 同時期のファンからは、「これほどまでに緻密な背景と、物語の厚みを併せ持つ作品はなかった」とも評され、PC雑誌でも“クリック革命”とまで称されたほどである。

しかし一方で、プレイヤーがどこをクリックすればいいのか分かりづらいという意見もあった。ゲームの自由度と不親切さが表裏一体で存在していたのだ。それでも、“ユーザーの行動によって物語が動く”という体験は当時としては圧倒的に新鮮であり、その挑戦精神が評価された。

● シナリオへの賛辞 ― 「蛭田節」の完成形と高密度の世界構築

シナリオを担当した蛭田昌人の名は、『ELLE』によって確固たる評価を得た。 彼の筆致は軽妙でありながら重厚で、日常会話の中に皮肉と哲学を織り交ぜる独特のリズムを持っている。 多くのプレイヤーが「物語に引き込まれた」「エルというキャラクターの心情に感情移入した」と語り、特に終盤の展開に衝撃を受けたという声が多かった。 蛭田作品に共通する“愛と死の対比”“人間の愚かさへの皮肉”が、本作では最も凝縮された形で描かれており、そのストーリーテリングは後の『YU-NO』へと直結する流れを生み出した。

同時期に発行されたパソコンゲーム誌でも、「アダルトゲームという枠を越えた文学的表現」「倫理と欲望の狭間を描いた問題作」と評されている。

その一方で、「グロ描写が強すぎる」「トラウマになるほど衝撃的」という否定的な意見もあり、まさに賛否両論の象徴的作品だった。

● グロテスク描写と物語演出への意見

『ELLE』の印象を語る上で避けて通れないのが、人体破壊や内臓描写といった直接的なグロ演出である。 当時の技術では、今ほどリアルなグラフィック表現はできなかったが、逆にその“描きすぎない恐怖”がプレイヤーの想像をかき立てた。 画面に映し出される血飛沫や陰影、そして淡々と語られる死の描写は、90年代初頭のPCゲームとしては異常なほどのリアリズムを持っていた。 この点について、熱心なファンの間では「グロさも含めて芸術的」とする肯定派と、「不快感が強すぎて途中でやめた」という否定派が分かれた。 だが多くの評論家は、「蛭田が意図的に“死”を日常的な文脈の中で描いたことで、人間の感情がより際立つようになった」と分析している。つまり、グロは衝撃のための演出ではなく、“生の対比”を際立たせるための表現装置だったのだ。

● キャラクターの魅力とファン人気

ヒロインのエル・マイルズは、今なお多くのファンの心に残る女性キャラクターである。 彼女の“強さ”と“脆さ”の共存は、当時のアダルトゲームヒロインの中でも異質な存在だった。 冷静な判断力とプロ意識を持つ戦闘員でありながら、ジョーに対しては時折見せる優しさや嫉妬が人間味を与えている。 そのリアルな心理描写が、プレイヤーにとって忘れがたい存在となった。

一方、脇を固める登場人物にも根強い人気がある。

ラインハルトやビックスといったベテラン兵は“男のロマン”を体現しており、彼らの死や裏切りの瞬間はプレイヤーに強烈な印象を残した。

また、三田かなやパセリのような軽い性格の女性キャラがシリアスな世界に彩りを与え、物語全体の重さを和らげる存在となっている。

この“重厚と軽妙のバランス”は蛭田作品の特徴であり、『ELLE』でもその妙技が冴え渡っている。

● エンディングへの評価 ― 賛否の象徴

『ELLE』最大の論争点といえば、そのエンディングである。 物語の最後、愛と絶望が交錯する結末は多くのプレイヤーに衝撃を与えた。 ある者は「芸術的な幕引き」「蛭田らしい皮肉の極致」と称賛し、別の者は「裏切られた」「救いがなさすぎる」と批判した。 この極端な評価の二極化こそが、『ELLE』が“伝説の問題作”と呼ばれるゆえんである。 だが、どちらの意見にせよ、プレイヤーの心をこれほど揺さぶった作品は稀である。 単に「良い・悪い」ではなく、「考えさせられる」――そんな体験を与えた点が本作の真価といえる。

● 長期的な評価と再評価の流れ

発売から数十年を経ても、『ELLE』は再評価の波を受けている。 特に『YU-NO』の復刻やリメイクによって蛭田作品が再び注目された際、「彼の思想的ルーツは『ELLE』にある」との指摘が多くなされた。 また、現代の視点から見ると、本作の“退廃的未来観”や“情報社会への皮肉”は、むしろ時代を先取りしていたことが分かる。 監視社会・階級分断・倫理の崩壊といったテーマは、21世紀の現実世界と重なる部分も多く、その意味で『ELLE』は単なるゲームを超えた“時代の寓話”として読み解かれるようになっている。

さらに、FM TOWNS版の音声演出やX68000版の高精細グラフィックが、現在では“黎明期のデジタル表現技術の到達点”として研究対象となっており、アーカイブ的価値も高まっている。

2020年代にはファン有志による非公式のプレイ動画やレビューが相次ぎ、若い世代にも再発見されつつある。

● 総評 ― “忘れられない作品”としての存在

『ELLE』は決して万人向けではない。グロテスクな表現、倫理的に挑発的な展開、救いのない物語構造。 だが、そのどれもが、制作者がプレイヤーに“考えさせるため”に設計した意図的な構成だった。 プレイヤーを甘やかさず、常に緊張感を維持させる作劇術は、90年代初期のPCアドベンチャーにおいて突出している。 だからこそ本作は、単なるアダルトADVの枠を超えて“ゲーム文学”とまで呼ばれるに至った。

多くのプレイヤーが口を揃えて語る感想がある。

――「あのラストを見た後、しばらく何も考えられなかった。」

それは、ゲームが単なる娯楽を超えた瞬間の証だ。

『ELLE』は、プレイヤーに“心の余韻”という最高の報酬を与えた稀有な作品であり、今なお語り継がれる理由はそこにある。

■ 良かったところ

● 当時として突出したグラフィックと演出力

まず第一に多くのプレイヤーを驚かせたのは、当時の技術水準を大きく超えたグラフィックの完成度だった。 1991年という時代において、PC-9801の画面にここまで繊細な陰影と色彩表現を実現した作品は稀である。背景の都市風景は、単なる線画ではなく、光と影のコントラストで構築されており、まるでアニメーション映画の一場面を静止画に閉じ込めたかのような質感を放っていた。 人物の立ち絵も非常に丁寧で、特にヒロイン・エルの表情変化の多さは当時のADVとしては異例であった。怒り・悲しみ・諦め・嫉妬など、わずかな口元の動きや目線の変化で心理を表現しており、これがプレイヤーの感情移入を深める大きな要因となっている。 また、グロテスクな場面においても過度に誇張せず、あくまで“陰影”で恐怖を演出する表現は美術的で、当時のパソコンゲームとしては芸術性の高さが際立っていた。

● 革新的な操作方式 ― 直感的で没入感の高いクリック操作

『ELLE』の最も画期的な点は、やはり「アイコンクリック方式(ポイント&クリック)」の導入である。 従来の「コマンド入力式ADV」では、選択肢を淡々と選ぶ作業感が強かった。しかし本作では、カーソルを動かし、クリックした対象に応じて異なる反応が返ってくる。 これにより、プレイヤーは“世界の中に存在している感覚”を得られた。 例えば、机の引き出しをクリックすれば主人公がそれを調べ、怪しい書類を見つける。何気なく壁をクリックすれば、ジョーの軽口が飛び出す。こうした小さな反応の積み重ねが、ゲームを「読む」ものから「体験する」ものへと変化させたのだ。 この仕組みはのちのエルフ作品――特に『YU-NO』や『この世の果てで恋を唄う少女』――に直結しており、業界全体のUIデザインにも大きな影響を与えた。 “クリックで物語を進める”という当たり前の概念を、当時初めて成立させた功績は極めて大きい。

● シナリオ構成の妙 ― 蛭田昌人の叙事的リズム

蛭田昌人による脚本は、緩急の付け方が抜群である。 序盤の軽妙な会話劇でプレイヤーを油断させ、中盤で複数の伏線を張り巡らせ、終盤で一気にそれを回収していく構成は見事の一言だ。 特に印象的なのは、登場人物の何気ない会話や行動が、後半になるとすべて意味を持って繋がっていく点である。 たとえば、序盤に登場するリンダの言葉や、バー「1991」での一節が、最終章での重大な真実に直結する。 この“物語の再構成感”が、プレイヤーに強い知的満足を与えるのだ。 また、単なる恋愛や官能にとどまらず、「戦争とは」「人間とは」というテーマを真っ向から描ききる姿勢にも深みがある。 彼の筆は決して感傷的ではなく、時に冷徹でありながらも人間への慈悲を失わない。そのバランス感覚が、他の作品では得られない独自の読後感を生み出している。

● 音楽と静寂が紡ぐ臨場感

『ELLE』の音楽は、当時のFM音源を最大限に活かした傑作といえる。 緊迫した場面ではシンセベースの低音が鼓動のように鳴り響き、平和なシーンでは透明感のあるメロディが流れる。 また、FM TOWNS版ではCD-DA音源を採用しており、サウンドの厚みと表現力が格段に向上している。 特筆すべきは、“音を使わない勇気”である。 物語の重要な瞬間に、音楽を完全に止めて“無音”の空気を流す。この沈黙が、プレイヤーの緊張を極限まで高める。 多くのファンが「音のない瞬間が最も怖かった」と語るのは、この演出の巧みさを物語っている。 音楽が感情を導き、静寂が恐怖を演出する――この音響設計は、今なお他のアドベンチャー作品の手本とされている。

● 登場人物の個性と心理描写

『ELLE』に登場するキャラクターは、単なる役割の記号ではなく、それぞれが“生きている”。 主人公ジョーは軽薄でだらしない面を持ちながらも、根底には強い正義感と優しさがある。 彼の行動には常に“矛盾”が存在し、その不完全さがむしろリアリティを生み出している。 ヒロインのエルは、知的で勇敢だが決して完璧ではない。過去のトラウマや孤独を抱えながら、それでも前へ進む姿が描かれ、プレイヤーの共感を誘う。 また、仲間たち――ラインハルト、ビックス、ロブ、カルロス――それぞれが異なる背景を持ち、誰一人として“添え物”ではない。 たとえ彼らが途中で命を落としても、その死が物語に確かな意味を残すよう設計されている。 こうした人間ドラマの深さが、『ELLE』を単なるSFアドベンチャーではなく“群像劇”として成立させている。

● プレイヤーを引き込む演出のテンポ

『ELLE』のテンポは、90年代初頭のアドベンチャーとしては非常に洗練されている。 画面遷移やイベント発生が滑らかで、テキストの流れもリズミカル。クリックごとに反応があるため、プレイヤーの集中が途切れにくい。 また、ユーモラスな場面と残酷な場面の切り替えが絶妙で、感情の波が自然に形成される。 この“緩急の妙”が作品の没入感を支えており、終盤の重い展開がより際立つ効果を生んでいる。 蛭田作品特有の“ブラックユーモア”も健在で、緊迫した状況でもふと笑わせる会話が挟まれる。 その一瞬の軽さが逆に次の悲劇を際立たせる――まさに脚本演出の妙技といえる。

● SF的世界観のリアリティとメッセージ性

『ELLE』の舞台となる近未来の地球は、単なる設定ではなく、“思想的な舞台”として構築されている。 核戦争後の社会構造、階級支配、情報統制。これらの要素が綿密に設計され、物語の背景として有機的に機能している。 スナイパーとブラックウィドウの対立も、単なる善悪の図式ではなく、「秩序」と「自由」の葛藤として描かれており、プレイヤーはどちらにも正義があることを悟る。 この複雑な構造が、物語に深みとリアリティを与えている。 また、作品全体に漂う“文明批判”や“人間の愚かさ”のテーマは、現代社会にも通じる普遍的メッセージを放っている。 それを説教臭くせず、物語の流れの中で自然に感じさせる点が、『ELLE』という作品の成熟度の証明でもある。

● 当時のプレイヤーに残した強烈な印象

発売から30年以上が経過した現在でも、『ELLE』は“心に残るゲーム”として語り継がれている。 その理由は単に技術的先進性にあるのではなく、「感情を残す設計」にある。 プレイヤーが物語の登場人物と共に考え、苦しみ、選択し、結末に立ち会う――この体験の濃度が他作品とは比べ物にならなかった。 当時のレビューには「夜通しプレイして気づけば朝だった」「エンディング後、しばらく動けなかった」といった感想が多く、心に爪痕を残した作品としての評価が定着した。

『ELLE』は、ただ遊ぶだけではなく、“何かを感じさせる”ことに成功した数少ない作品である。

そしてその衝撃と美しさは、今なお多くの人の記憶の中で生き続けている。

■ 悪かったところ

● 分岐やクリック判定の不明瞭さ

『ELLE』の革新性は同時に、そのまま欠点としても現れていた。 最大の問題点は、ゲームの進行条件がわかりづらいことにある。 当時としては斬新だった「アイコンクリック方式」は、プレイヤーに自由を与える一方で、どこを調べれば話が進むのかが不透明だった。 背景のどこをクリックしても反応があるわけではなく、ピンポイントで“ここしか進行しない”箇所を見つけなければならない場面が多い。 例えば、オフィスの机の角や壁の小さなスイッチなど、まるで“ドット単位の探索”を求められるようなケースがあり、プレイヤーが手探りで画面全体をクリックし続けることになる。 これは当時のマウス操作に慣れていないプレイヤーにとっては大きなストレス要因となり、レビューでも「面白いがテンポが悪い」「ヒントが少なすぎる」という意見が目立った。 “自由度の高い操作”という魅力の裏に、“目的の不明瞭さ”という落とし穴があったのだ。

● 進行不能バグと操作上の煩雑さ

一部のバージョンでは、特定条件を満たさないまま特定のイベントに進むと、シナリオが進行しなくなるバグが報告されていた。 特にPC-9801初期ロットでは、メモリ管理やセーブデータの不具合により、ロード後にキャラクターの会話がリセットされない現象が発生することがあった。 また、マウス操作そのものが安定していなかった時代背景もあり、プレイヤーによっては“ダブルクリックが反応しない”“移動先ウィンドウが開かない”といった技術的なトラブルを経験している。 こうした不具合は、のちにFM TOWNSやX68000への移植である程度改善されたが、初期版の印象として「システムが不安定」という評価が残ったことは否めない。 UIの革新性が高かっただけに、細部の設計不足がより目立つ結果となってしまった。

● シナリオの難解さとテンポの乱れ

『ELLE』の物語は緻密であるがゆえに、時に“難しすぎる”と感じられることがある。 物語が進むにつれて登場人物が増え、組織構造や用語も複雑化していくため、プレイヤーが情報を整理しながら理解する負担が大きい。 中盤以降は会話中心の展開が続くため、テンポが一時的に停滞し、「何をすればいいのか分からない」という印象を受けることも少なくない。 とくに“メガロアース計画”や“階級制度”などの設定説明が長く続く場面では、物語のリズムが硬くなり、没入感を削ぐとの指摘もあった。 これはシナリオ構成上の挑戦でもあるが、もう少し緩急を付けて展開を整理していれば、物語としての受け入れやすさが増しただろう。

● 衝撃的すぎるエンディングへの賛否

本作最大の論争点は、やはりエンディングに関するものである。 終盤の展開では、主要人物の死や裏切り、そして倫理観を揺さぶるような真実が明かされる。 その内容はあまりに衝撃的で、プレイヤーによっては「後味が悪い」「感情的に耐えられない」と感じるほどだった。 特にエルに関する結末は賛否が激しく、愛と絶望の狭間で物語を閉じる手法に対して「美しい悲劇」と称賛する者もいれば、「救いがなさすぎる」と批判する者もいた。 この二極化は、蛭田昌人作品の特徴でもあるが、『ELLE』の場合、その衝撃があまりに強すぎて、“感動”よりも“喪失感”として残るケースが多かった。 作品全体を通してテーマが重く、プレイヤーに心理的な疲労を与える点は、エンターテインメントとしてはマイナスに感じられる人もいたようだ。

● グロ描写の過激さと倫理的問題

当時のアダルトゲームとしても、『ELLE』のグロテスクな描写は群を抜いていた。 人体破裂、出血、解体――そうした映像が物語の節々で唐突に現れ、強烈な印象を残す。 この表現手法は“戦争の狂気”や“人間の脆さ”を象徴するために用いられたものだが、受け手の耐性を大きく試すものでもあった。 プレイヤーの中には「心理的にきつい」「エロよりもグロが勝っている」と感じる者もおり、感情的な拒否反応を起こしたケースもある。 当時の雑誌レビューでは、「ゲームの表現としては先進的だが、人を選ぶ」「アートと猟奇の境界線上にある」と評されており、倫理的に議論を呼んだ。 つまり、芸術性の高い演出である一方、娯楽として楽しむには過激すぎたという評価である。

● ユーザビリティの不足と導線の弱さ

本作のもう一つの欠点として、ユーザーを導くためのヒントやフィードバックが極端に少ない点が挙げられる。 現在のアドベンチャーゲームでは、クリックすべき箇所がハイライト表示されたり、次の目的地が明示されたりするが、『ELLE』にはそうした補助要素が一切存在しなかった。 そのため、プレイヤーは“行き詰まり”を頻繁に経験する。 特に特定のアイテムを入手しない限り次のシナリオが開かない仕様は、ストーリーへの集中を阻害することがあり、「せっかくの世界観が途切れてしまう」という意見もあった。 UI設計が先進的であったがゆえに、ユーザビリティの面で課題を残した典型例といえる。

● 一部のキャラクター描写の不均衡

物語上、多くの登場人物が存在するが、その中で“扱いの差”が気になったという声もあった。 主要キャラクターであるエルやジョーには丁寧な掘り下げがある一方で、脇役の背景や動機が描き切れていないケースもあった。 たとえば、ルッカやカルロスといった人物は個性的ではあるが、物語後半での登場が少なく、その存在意義が弱く感じられる部分もある。 また、物語全体が主人公とヒロインの関係に焦点を当てすぎた結果、チームとしての一体感が薄くなったという指摘もある。 この点については、“群像劇”としての可能性をもう一歩掘り下げていれば、より深みのあるドラマになっていたかもしれない。

● プレイヤー層を選ぶ重厚さ

『ELLE』はその完成度の高さと引き換えに、非常に“重い”作品となっている。 戦争・死・裏切り・欲望といったテーマが連続し、軽快さや安堵の時間が少ない。 そのため、純粋に“気軽に遊びたい”プレイヤーにとっては負担が大きく、途中で離脱する人も少なくなかった。 また、性的描写の扱い方も物語と密接に絡んでいるため、単に刺激を求める層には期待した内容と異なって映ったようだ。 結果として、“評価は高いが人を選ぶ作品”という位置づけが定着した。 だが、それこそが『ELLE』という作品の特異性であり、弱点でありながらも一種の個性としてファンの記憶に残る要因でもある。

● 総括 ― 完璧ではないが、挑戦的であった

『ELLE』の欠点は数多い。しかし、それらの多くは“新しい表現に挑んだがゆえの副作用”である。 クリック方式の不親切さも、シナリオの難解さも、当時としては前例のない試みの結果であり、失敗ではなく“実験の痕跡”として今では評価されている。 プレイヤーに優しくはないが、真摯に向き合う者には深い満足を与える――そんな作品であった。 まさに、“完璧ではない名作”。 だからこそ、『ELLE』は数十年を経てもなお語り継がれ、愛され続けている。

[game-6]■ 好きなキャラクター

● エル・マイルズ ― 静かな強さと儚さを併せ持つヒロイン

『ELLE』という作品の象徴であり、タイトルにもその名を刻まれた女性、エル・マイルズ。 彼女は単なるヒロインではなく、この物語の魂そのものである。 旧アメリカ出身のスナイパー隊員であり、階級は超Bクラス。23歳という若さながらも冷静沈着で判断力に優れ、作中では幾度となく危機的状況を救ってみせる。 彼女の魅力は、何よりも“心の強さ”にある。 戦争で荒廃した世界において、生き残った人々の多くが希望を失っていく中、エルだけは理想を捨てず、秩序を守るために銃を握り続けている。 だがその強さの裏には、過去の喪失や孤独が深く刻まれており、彼女の瞳には常に一抹の悲しみが漂う。 プレイヤーが彼女と関わる中で感じるのは、単なる恋愛感情ではなく“共鳴”であり、“尊敬”である。 彼女の行動や言葉は、プレイヤー自身の心にも問いを投げかける。 「あなたは、何のために生きるの?」 その問いの重さが、エルというキャラクターの存在を特別なものにしている。

また、エルは感情を表に出すタイプではないが、ふとした瞬間に見せる人間らしい表情が非常に印象的だ。

ジョーに対して嫉妬を見せたり、心配したりするシーンでは、冷たい仮面の下に隠された“普通の女性としての一面”が垣間見える。

それは強さだけでなく、弱さをも受け入れる姿であり、プレイヤーが深く惹かれる理由のひとつだろう。

終盤で彼女が下す決断は、多くのプレイヤーに衝撃と涙を与えた。

それは悲劇でありながら、同時に彼女らしい誇りと愛に満ちた選択でもあった。

“ヒロイン”という枠を超えて、彼女は「ELLE」という世界そのものを象徴する存在だった。

● ジョー・タナカ ― 欠点だらけの主人公の魅力

ジョー・タナカは、プレイヤーが操作する主人公でありながら、典型的な“完璧なヒーロー”とは対極に位置する人物だ。 女性にだらしなく、時に軽率で、上司の命令にも反抗的――それでいて妙に憎めない。 蛭田昌人の描く主人公像の特徴は、「欠点を持つ人間こそが最もリアルである」という信念に基づいている。 ジョーは理想化されたキャラクターではなく、どこか現実にいそうなタイプの人間だ。 それゆえに、彼が成長し、苦悩し、最後に何かを掴もうとする姿がプレイヤーに響く。 彼の皮肉混じりのセリフや女性に対する軟派な態度は、表面的にはコミカルだが、その裏には「戦争を生き延びた男の虚無感」が透けて見える。 エルや他の仲間たちとの関わりの中で、ジョーが少しずつ変わっていく様子は、プレイヤーにとって自己投影の対象となる。 彼は英雄ではない。だが“人間”としての魅力を持っている。 だからこそ、多くのプレイヤーが「最も共感できるキャラクター」として彼の名を挙げるのだ。

● ラインハルト・バックマスター ― 不器用な理想主義者

Aクラスの隊員であり、スナイパーの精神的支柱ともいえる存在。 外見は厳つく、まるで年配の軍人のようだが、実際は35歳とまだ若い。 彼は理想主義者であり、戦争を憎み、人間の尊厳を信じている。 ジョーにとっては上司であり、時に父親のような存在でもある。 彼の信念は強く、それが故に周囲と衝突することもあるが、その誠実さは常に筋が通っている。 作中で彼が語る「正義とは、犠牲の上に成り立つものではない」という台詞は、本作を象徴する一文として多くのプレイヤーの心に残っている。 彼の死が物語に与える衝撃は大きく、同時にそれがジョーやエルの精神的覚醒を促す契機となっている。 まさに“理想と現実の狭間で燃え尽きた男”という表現がふさわしいだろう。

● リンダ・ウォーカー ― 知性と謎を纏う女性

ソシアルリポート社の秘書であり、情報管理の専門家。 リンダは物語全体を通して、“知る者”として描かれる存在だ。 彼女の笑顔の裏には常に何かを計算する冷徹さがあり、ジョーとのやり取りもどこか探り合いのような緊張感がある。 多くのプレイヤーが彼女を“第二のヒロイン”と呼ぶ理由は、その知性と艶やかさにある。 彼女は単なる脇役ではなく、物語の構造上、真実への導線を握るキーパーソンであり、彼女の台詞の中には多くの伏線が潜んでいる。 彼女を好きなプレイヤーの多くは、「リンダの冷たさの中にある孤独が魅力的だった」と語る。 最後まで全てを語らない彼女の沈黙が、逆に深い印象を残したのだ。

● パセリ ― 純粋さと偶像性の狭間で生きる少女

新人アイドルのパセリ(本名:白鳥麗魅)は、作品の中でも異色のキャラクターである。 彼女は旧日本出身の19歳で、明るく奔放な性格をしているが、同時に芸能業界に翻弄される悲劇性を背負っている。 “商品として扱われる人間”という設定は、現代的なテーマを先取りした要素であり、彼女の存在は社会の歪みそのものを象徴している。 ジョーに助けられて心を開いていく彼女の姿は、荒廃した世界の中での“希望”を体現しているとも言える。 ファンの間では「最も救われてほしかったキャラ」として人気が高く、彼女の明るさと脆さの対比が強い印象を残した。

● 三田かな ― コミカルな癒しの存在

ホスピタルセンターに勤務する看護婦・三田かなは、作中で最も明るく奔放なキャラクターである。 彼女は性格も行動も非常にオープンで、ジョーに対しても遠慮がない。 作品全体が重苦しい雰囲気の中、彼女の登場シーンはまるで一筋の光のように空気を和らげる。 その軽快さはギャグパート的でもあり、物語のバランスを取る役割を担っている。 しかし、彼女もまた“戦争の犠牲者”の一人であり、自由に振る舞う裏に深い傷を抱えている。 「明るく生きることは、諦めではなく抵抗だ」という彼女の姿勢に、多くのプレイヤーが救われたという。

● サブキャラクターたちの陰影

『ELLE』の魅力は、脇役たちにも確かな人生が感じられる点にある。 ロブの不気味な笑み、カルロスの穏やかな言葉、島野なつきの奔放さ、南麗子の静かな気品――。 彼ら一人ひとりが、世界の断片を構成している。 特にカルロスの“戦場に笑う男”というキャラクター性は、短い登場ながら強烈な印象を残す。 また、ブラックウィドウの幹部たちも単なる悪役ではなく、それぞれが信念を持ち、自らの正義のために行動している点が秀逸だ。 敵にも人間味を与えることで、物語全体にリアリズムが生まれている。

● ファンが語る「印象に残る一言」

多くのプレイヤーが記憶しているのは、キャラクターの名台詞の数々である。 エルの「生きることは、選ぶことよ」 ラインハルトの「正義は誰のためにある?」 ジョーの「笑うしかないだろ、こんな世界じゃ」 これらの言葉は、ただのセリフではなく、人生を象徴するメッセージとして今も語り継がれている。 ファンの間では、これらの台詞を引用して議論するスレッドが立つほどであり、キャラクターたちの存在がいかに深く愛されているかを物語っている。

● 総括 ― “人間の魅力”が物語の核

『ELLE』の登場人物たちは、誰一人として“完全”ではない。 それぞれが弱さを抱え、迷い、過ちを犯しながらも懸命に生きている。 だからこそ、彼らの一言一行が胸に響く。 プレイヤーが“好きなキャラクター”を選ぶ時、それは外見の美しさや役割ではなく、“生き方”への共感によるものだ。 この作品は、キャラクターの数だけ人生があり、プレイヤーの数だけ解釈が存在する。 そしてそれこそが、『ELLE』が時を超えて語り継がれる理由である。

[game-7]●対応パソコンによる違いなど

● 各機種で異なる“ELLE”の体験

『ELLE』は1991年にエルフから発売された際、当時の主要パソコン4機種――PC-9801、MSX2、FM TOWNS、X68000――に対応していた。 いずれも同一タイトルながら、ハードウェア性能やメディア形式の違いにより、プレイ感覚や表現面に大きな差が存在する。 この項では、それぞれのバージョンにおける特徴や相違点を整理し、当時のプレイヤーがどのように“ELLE”を体験していたのかを掘り下げていく。 単なる移植ではなく、各機種が持つ特性を最大限に引き出そうとした痕跡が随所に見られるのが、『ELLE』という作品のもうひとつの魅力である。

● PC-9801版 ― 原点にしてベースモデル

最初に発売されたのが、当時圧倒的シェアを誇っていたPC-9801版である。 このバージョンが全ての基盤となっており、グラフィック・音声・メモリ構成などが以後の移植版の標準仕様として設定された。 画面解像度は640×400ドット、16色表示。 一見地味に見えるが、エルフのグラフィックチームが工夫を凝らし、ディザリング(網点処理)を駆使して繊細な陰影を実現している。 エルの肌や髪の光沢、廃墟の空気感など、当時のハードでは考えられないほどの立体感を感じさせる描画は、PC-98の限界を押し広げたと言ってよい。

BGMはFM音源を採用し、PC-98特有の“硬質で乾いた音”が作品の退廃的な世界観に非常によく合っていた。

特にメインテーマの哀愁漂うメロディは、多くのプレイヤーが今でも記憶している名曲として語り継がれている。

セーブ機能はフロッピーディスク方式で、シーン単位の保存が可能。ロード時間は比較的短く、快適にプレイできた。

“原典版”としての完成度が高く、グラフィック・音・テンポのバランスが最も良いのがこのPC-9801版である。

● MSX2版 ― 技術的制約と職人技の融合

MSX2版は、当時のハードウェア制約を考えれば奇跡的な移植といえる。 8bit機であるMSX2において、PC-9801版のビジュアルと演出を再現するのは非常に困難だったが、エルフの開発陣は徹底したデータ圧縮とドット単位のリデザインによって、それを見事に成し遂げている。 解像度は256×212ドットと低めで、表示色も最大256色中の16色に限定されていた。 それでもキャラクターの表情や背景の質感が丁寧に再構築されており、ハードの限界を感じさせない美しさを保っている。

BGMについては、MSX-MUSIC対応機種ではFM音源で再生され、PSG音源との併用による独特の温かみのあるサウンドが特徴的だ。

戦闘シーンの緊張感ある音楽や、静寂の中で流れる淡い旋律は、MSXならではの味わいがある。

ただし、ロード時間や画面切り替えはやや遅く、クリックレスポンスにもタイムラグがあるため、プレイテンポは他機種に比べてやや重たい。

しかしその“じっくりと世界に浸る感覚”が逆に心地よいというファンもおり、現在でもMSX2版を“静かなELLE”と評する愛好家は少なくない。

● FM TOWNS版 ― 音と映像の完全版

最もリッチな体験を提供したのが、CD-ROM媒体で発売されたFM TOWNS版である。 このバージョンでは、グラフィックがフルカラー(32768色)化され、キャラクターや背景の描写が一段と滑らかになった。 何よりも大きな特徴は、BGMがCD-DAによる高音質音源に差し替えられている点だ。 FM音源の味わいを残しつつも、より深みのある重低音と残響感を伴い、プレイヤーの没入感を格段に高めている。

さらに、TOWNS版では一部のイベントシーンにデジタルボイスが追加されている。

キャラクターの声がわずかに再生されるだけで、演出の臨場感は大きく変化し、プレイヤーはまるでアニメーションを見ているかのような感覚を得られた。

操作レスポンスも軽快で、ロード待機時間もほぼゼロに近い。

この完成度の高さから、「最も理想的なELLE体験はTOWNS版だ」とする評価が多く、今なおコレクターズアイテムとして高値で取引される人気を保っている。

● X68000版 ― 高精細グラフィックと滑らかな処理

X68000版は、グラフィック描画性能に優れたハードの特性を活かし、当時のPCゲームの中でも群を抜く精細さを誇った。 背景描画は640×400ドット、65,536色中の256色表示。 独特のシャープで透明感のある線描が特徴で、PC-98版よりもコントラストが強く、やや“クールな印象”を与える。 廃墟の金属感や光の反射、ガラス越しの遠景などの表現力は圧倒的で、硬質なSF世界を描くには最適な機種だった。

また、描画速度の速さによってシーン転換が滑らかに行われ、操作感は非常に快適。

BGMはFM音源をベースにした多重構成で、音の立体感が際立っていた。

特に戦闘シーンの効果音や環境ノイズの再現度が高く、没入感ではTOWNS版に次ぐ完成度を誇る。

唯一の弱点は、流通量が限られていたため、当時でも入手困難であったこと。

その希少性も相まって、今日では“幻の高品質版”としてコアなファンに語り継がれている。

● 機種間でのシナリオ差・演出差

物語の本筋は全機種共通だが、演出面でいくつかの差異が存在する。 例えば、FM TOWNS版では一部イベントに背景アニメーションが追加され、照明の明滅や風景のフェードインなど、映像的演出が強化されている。 また、MSX2版では容量制限のため、いくつかの会話シーンやクリック反応が省略されている。 一方、PC-98およびX68K版では、テキスト速度やカーソル動作の微調整が入り、全体的にテンポが改善されていた。 セリフの一部や表現が機種ごとに微妙に異なるため、同じ場面でも雰囲気が違って感じられるのも面白い点だ。 そのため、熱心なファンの間では「機種別プレイ比較」を楽しむ文化が生まれ、雑誌や同人誌などで検証記事が掲載されたこともある。

● 操作感とプレイヤーの印象の違い

PC-98版は安定感と完成度、FM TOWNS版は演出の豪華さ、X68000版は技術的洗練、MSX2版はノスタルジックな温かさ――。 それぞれの機種に“味”があり、どのバージョンを選ぶかでプレイヤーの感想も変わる。 「静かに浸るならMSX2」、「映像体験を楽しむならTOWNS」、「オリジナルの雰囲気を味わうならPC-98」といった具合に、プレイ目的に応じた選び方ができた。 このように複数機種で同時展開し、それぞれのハードで最適化を図る手法は、当時のエルフとしても異例の試みであり、同社の開発技術の高さを証明するものであった。

● 総括 ― “同じ物語を、異なる世界で体験する”贅沢

『ELLE』は単なるマルチプラットフォーム移植ではなく、“ハードごとに異なる解釈”を持った作品群であった。 どの機種でも核心となる物語は変わらないが、音、色、質感、テンポ――それらが少しずつ異なることで、まるで別の次元の“ELLE”を旅しているような感覚を与える。 この“差異の楽しみ”は、当時のユーザーにとって大きな魅力であり、同時に後年のファン文化を支える土台となった。 PC-98で始まり、FM TOWNSで完成形を迎え、X68000とMSX2がそれぞれ独自の世界観を添える――。 そうした多様性こそが、『ELLE』という作品の懐の深さを物語っている。 そして今なお、4機種すべてを揃えて遊び比べることを“究極のELLE体験”と呼ぶファンが存在するのも、この作品の真価を示す一例である。

[game-10]●同時期に発売されたゲームなど

● 1991年前後 ― パソコンゲームの変革期

『ELLE』が発売された1991年は、日本のパソコンゲーム史において特筆すべき転換期だった。 それまで主流だった「コマンド選択式アドベンチャー」や「テキスト中心のRPG」は次第に姿を変え、グラフィック表現と音楽演出が重視される時代へと移行していった。 CD-ROMやハードディスクの普及により、ゲームが“読むもの”から“体験するもの”へ進化を始めたのだ。 『ELLE』はその波の中で誕生した作品であり、同時期に登場した多くのゲームと共に「次世代PCゲームの幕開け」を象徴する存在となった。 ここでは、その1991年前後に発売された代表的なパソコンゲームを10本取り上げ、それぞれの特色と『ELLE』との関係性を見ていく。

★1. 『YU-NO この世の果てで愛を唄う少女』(エルフ/1996年)

・販売会社:エルフ ・販売年:1996年(ELLEの精神的後継作) ・販売価格:9,800円 『ELLE』から数年後にリリースされたこのタイトルは、蛭田昌人による“時間構造の物語化”を極限まで高めた作品だ。 ELLEのアイコンクリック方式をさらに発展させ、「A.D.M.S(拡張分岐マップシステム)」という革新的なシステムを導入。 プレイヤーは時間軸を自由に往来しながら真実へと迫る。 物語性・テーマ性・演出すべてにおいてELLEの延長線上にあり、しばしば“ELLEの完成形”と称される。

★2. 『DESIRE』(シーズウェア/1994年)

・販売会社:シーズウェア ・販売年:1994年 ・販売価格:8,800円 『ELLE』と同じく近未来を舞台にしたSFサスペンスであり、二人の主人公の視点を切り替えて進行する構造が特徴。 “表と裏の視点”という構成は、蛭田作品の影響を強く受けたとされる。 科学の暴走、人間の欲望、倫理の崩壊――『ELLE』のテーマと共鳴する部分が多く、90年代初期のPCゲームにおける“人間ドラマ型SF”の代表作として語られる。

★3. 『同級生』(エルフ/1992年)

・販売会社:エルフ ・販売年:1992年 ・販売価格:8,800円 『ELLE』の翌年にエルフが発表した恋愛シミュレーションの金字塔。 戦争と荒廃を描いたELLEとは対照的に、日常と恋愛を軸にした青春群像劇であり、同社の多様な表現力を世に知らしめた。 ELLEで培った会話ウィンドウ設計やクリック操作の思想が、この作品のユーザーインターフェースに活かされており、技術的にも系譜上のつながりが見て取れる。

★4. 『DE・JA』(エルフ/1989年)

・販売会社:エルフ ・販売年:1989年 ・販売価格:8,800円 蛭田昌人が手掛けた初期アドベンチャー作品で、都市伝説とミステリーを融合させた異色のストーリー構成が特徴。 この作品で確立された「サスペンスと官能の融合」という路線が、『ELLE』で本格的に昇華された。 “DE・JA→ELLE→YU-NO”という流れは、まさにエルフのシナリオ進化史そのものと言える。

★5. 『Fate of the Dragon』(ファルコム/1991年)

・販売会社:日本ファルコム ・販売年:1991年 ・販売価格:8,800円 ファルコムが手掛けた幻想的なRPGで、ELLEとはジャンルが異なるが、同年発売として比較されることが多い。 美しいグラフィックと壮大な音楽で“PC-9801の限界突破”と呼ばれた作品であり、当時のユーザーに「同じハードでここまで違う表現が可能なのか」という驚きを与えた。

★6. 『夜が来る!』(アリスソフト/1991年)

・販売会社:アリスソフト ・販売年:1991年 ・販売価格:7,800円 アリスソフトが手掛けたバトルRPG。 ジャンルは異なるが、同時期に成人向けゲーム市場を支えたタイトルの一つ。 『ELLE』がストーリードリブンの重厚さで評価を得たのに対し、『夜が来る!』は軽快なテンポとゲーム性で人気を博し、両者がジャンルの多様化を牽引した。

★7. 『EVE burst error』(C’s Ware/1995年)

・販売会社:C’s Ware ・販売年:1995年 ・販売価格:9,800円 二人の主人公による“クロスストーリー形式”を採用し、近未来サスペンスADVとして高く評価された。 その演出手法や物語構造は、明らかに『ELLE』の影響下にあり、蛭田作品特有の“緊張と官能の同居”を引き継いでいる。 1990年代後半のADVブームの起点となった名作。

★8. 『黒の断章』(アボガドパワーズ/1993年)

・販売会社:アボガドパワーズ ・販売年:1993年 ・販売価格:9,800円 グロテスク描写と心理ホラーを融合させたアダルトADV。 『ELLE』のショッキングな描写をより直接的に推し進め、“恐怖と快楽の境界”を描いた。 その刺激的な内容から賛否を呼んだが、“エルフ以降の流れ”を象徴する問題作として、当時の雑誌でもたびたび比較対象に挙げられた。

★9. 『ドラゴンナイトIII』(エルフ/1991年)

・販売会社:エルフ ・販売年:1991年 ・販売価格:8,800円 ELLEと同時期に発売された、エルフの人気シリーズの一作。 RPG形式ながら、シナリオの中で人間の感情や倫理を掘り下げる姿勢は共通しており、“ELLEのシリアス路線”と“ドラゴンナイトの娯楽路線”という両輪が、当時のエルフを支えていた。 コミカルな要素もあり、同社の作品の幅広さを示した代表作である。

★10. 『ロードス島戦記II』(ハミングバードソフト/1991年)

・販売会社:ハミングバードソフト ・販売年:1991年 ・販売価格:8,800円 ファンタジーRPGとして絶大な人気を誇ったシリーズの続編。 ELLEとはジャンルが異なるが、同じ年に発売されたことで“PCゲーム黄金期の象徴”として並び称されることが多い。 美麗なアートワークと荘厳な音楽が特徴で、ハード性能を限界まで使い切る姿勢は、エルフ作品とも共通していた。

● 総括 ― ELLEが残した時代の系譜

1991年前後のPCゲーム市場は、まさに“創造と実験の時代”だった。 『ELLE』はその中心に立ち、後続の作品たちに“物語を魅せる”という新たな基準を与えた。 同時期のタイトルが多様な方向へ進化していったのも、ELLEが開いた「アドベンチャーの革新」という扉があったからこそだ。 ストーリーの重さ、クリック操作の自由度、心理描写の深さ――そのすべてが後の名作たちに受け継がれ、PCゲーム文化の礎となっていく。 そして今日、『ELLE』と同時期に生まれたこれらの作品群は、ひとつの時代の証として今も語り継がれている。

[game-8]

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト N88-日本語BASIC(86)システムディスク・PCトレーニングディスク[PC-98DX]・日本語BASIC(86)辞書ディ..](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/9282/155009822m.jpg?_ex=128x128)

](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/8974/155009609m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト 風、スローダウン -鈴鹿4時間耐久レース、完全シミュレーションゲーム。[3.5インチ2HD版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/9060/155009835m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト レッスルエンジェルス V1[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/8746/155005442m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト イノセントトゥアー[3.5インチFD版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155005320m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト アマランス II[3.5インチFD版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155005196m.jpg?_ex=128x128)