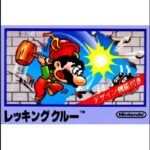

【中古】FC ファミコングランプリ F1レース

【発売】:任天堂

【開発】:任天堂、ハル研究所

【発売日】:1984年11月2日

【ジャンル】:レースゲーム

■ 概要

● ファミコン初期を象徴するシンプルながらも挑戦的なレース作品

1984年11月2日に任天堂が発売した『F1レース(F-1 RACE)』は、ファミリーコンピュータ黎明期のタイトル群の中でも特に“スピード感”と“臨場感”を前面に押し出したレースゲームである。『ベースボール』や『ゴルフ』など、当時の任天堂が手がけたジャンルの中でも“現実の競技名をそのまま冠したタイトル”の一つで、ストレートでわかりやすいタイトル名は、家庭用ゲームがまだ一般的ではなかった時代のユーザーに対して、直感的な理解を促す意図が感じられる。

ファミコン本体が登場してからわずか1年あまりというタイミングでリリースされた本作は、ハードの性能を最大限に引き出す形で、当時としては非常に滑らかなスクロール描写を実現していた。2D表現でありながら奥行きのあるコースとスピード感を両立させ、プレイヤーに“走っている”感覚を与えることを目指して設計されている。アーケードで大ヒットしたナムコの『ポールポジション(1982年)』の影響を感じさせる視点構成ではあるものの、単なる模倣にとどまらず、家庭用ゲーム機としての快適さとシンプルな操作性を重視している点が特徴だ。

● 操作感とルールの分かりやすさ

プレイヤーはフォーミュラマシンを操作し、他の車を避けながら制限時間内にコースを2周走り切ることを目指す。順位やライバルとの競争ではなく、あくまで走行距離とスコアを積み上げる“持久型レースゲーム”というのが本作の基本構造である。時間切れになるとまるでガス欠を起こしたように減速し、完全に停止した時点でゲームオーバーとなるが、ゴールラインを通過する直前でタイムがゼロになっても、滑り込みで通過できれば次のコースへ進めるという絶妙な緊張感がある。

ステージ構成は全10コース。難易度によってスタート地点が異なり、レベル1ではコース1~5、レベル2では3~7、レベル3では6~10を走破できる。画面上の表示は常に「1~5」の範囲で固定されているが、プレイヤーの進行度に応じて内部的に異なるコースが割り当てられている仕組みだ。つまり、プレイヤーが上達していくほど、コースレイアウトも難しくなり、コーナーや障害物の配置もシビアになるように調整されている。

● 2段階ギアと“ハイパーターボ”という独自性

マシンには「LOW」と「HI」の2段階ギアが用意されており、スピードコントロールがゲーム性の核となる。「LOW」は加速が鋭く初心者でも扱いやすいが、最高速度は223km/h程度。一方、「HI」ギアに入れると、150km/hを超えたあたりから急激に加速し、350km/h前後で一度伸びが鈍る。しかし、一定条件下で再加速が発生し、497km/hにまで到達することが可能だ。この現象はプレイヤーの間で「ハイパーターボ化」と呼ばれ、本作最大の魅力でもある。

ハイパーターボ状態では、単にスピードが上がるだけでなく、マシンのグリップ性能も向上する。そのため通常なら減速しなければならないカーブも、そのまま滑らかに走り抜けることができる。加速音も特徴的で、通常のエンジン音とは異なる甲高い「ウォウウウゥーー」というサウンドが響き、プレイヤーに圧倒的な疾走感をもたらした。これはファミコンの矩形波音源を巧みに利用した効果であり、ハードウェアの制約を感じさせない大胆な演出だ。

● 爆発と再出走のテンポの良さ

他車やコース脇のポールに衝突すると、マシンは大爆発を起こす。この爆発演出は当時としては派手で印象的だったが、意外にもペナルティは“タイムロスのみ”であり、プレイヤーは即座に新しいマシンで再スタートできる。つまり、事故はゲームオーバーには直結せず、あくまで走行リズムを乱す“リスク演出”として機能している。これにより、初心者でもテンポよく再挑戦でき、リズムゲームのようなプレイフィールを生み出していた。

この構造は、当時の家庭用ゲームデザインとして非常に先進的であり、「失敗してもすぐ遊び直せる」仕組みが、ファミコンのユーザーフレンドリーな方向性を象徴している。プレイヤーは爆発を恐れつつも、再スタートの軽快さに助けられ、いつの間にか何度も挑戦を繰り返してしまう――そんな“中毒性”が生まれていた。

● コースごとの多様な演出と背景

全10コースにはそれぞれ特徴があり、単調さを防ぐために昼夜の時間帯や背景の色調が変化する。昼間の青空、夕焼けに染まるオレンジの地平線、夜の暗闇に映える街の明かりなど、限られたドット数の中で雰囲気の変化を巧みに表現している。地形の起伏こそないが、視覚的なアクセントによって走行体験に変化を与え、プレイヤーが飽きずに進めるよう工夫されている。

この背景表現は単なる装飾にとどまらず、後の『ファミリーコンピュータ グランプリ』シリーズや『F-ZERO』など、任天堂のレースゲームに通じる“演出による没入感”の原点ともいえる。初期ファミコンの限界を超えようとする開発陣の挑戦が、このシンプルなレースゲームの中に凝縮されているのだ。

● スコア方式とゲームオーバーの独特な設計

本作では「スピード」よりも「どれだけ長く走れるか」が得点に直結する。コースクリア時に残りタイムがスコアに換算されることはなく、最終コースではタイムが尽きるまで“無限に走行”できる仕組みとなっている。つまり、スコアアタックを極めるには、事故を最小限に抑え、いかに長時間走り続けられるかがカギとなる。この「終わりのない走り」は、後年のエンドレス系ランゲームの原型にも通じる発想であり、シンプルながらも奥深いデザイン哲学が見て取れる。

ただし、これにより“完走してもスコアが一定”という現象が発生し、結果として「どれだけうまく走ってもスコアの差が出にくい」という課題も残った。とはいえ、それを補って余りあるスピード体験の爽快感が、本作の評価を支えていたのは間違いない。

● 当時のF1スピードを凌駕する設定

現実の1980年代F1マシンは最高速度が330km/h前後であったにもかかわらず、本作では497km/hという“超絶スピード”を体験できた。このオーバースペックな設定は、現実のシミュレーションではなく“夢の中のF1体験”を提供する意図によるものだ。まるでドラッグレースのような加速感を家庭で味わえることが、子どもたちにとって圧倒的なインパクトを与えた。

「リアルさ」よりも「気持ちよさ」を優先した任天堂らしい設計であり、後の『エキサイトバイク』や『マリオカート』へと受け継がれる“体感型アクションとしてのレースゲーム”の原点がここにある。

● ファミコン史における位置づけ

『F1レース』はファミコン初の本格的カーレースタイトルとして、後の任天堂作品群に大きな影響を与えた。特に、シンプルなルール設計と奥深いスピード調整の駆け引きは、アーケード移植ではない“純粋な家庭用レースゲーム”の方向性を確立した点で重要である。

また、1984年という発売時期は、ファミコンが一般家庭に急速に普及しはじめた年でもあり、本作は「家のテレビでスピードを感じる」という新しい遊び方を示した代表例だった。ハンドルコントローラーやアクセルペダルのない家庭用環境でも、“指先の操作で疾走感を得られる”ことを証明した意義は大きい。

● 総括:シンプルさの中に宿る任天堂の哲学

『F1レース』は単なるスピード競争のゲームではなく、“制限時間の中でどれだけ自分の走りを維持できるか”というプレイヤー自身との戦いを描いている。現代の複雑なレースシミュレーターとは異なり、難しい設定やライセンスは一切ないが、1本のコントローラーで得られるスピードと緊張感は、今なお色褪せない魅力を放っている。

ファミコン黎明期における技術とデザインの融合、そしてシンプルな中に宿る“遊びの本質”。『F1レース』は、任天堂が「体験の気持ちよさ」を最優先に据えていたことを物語る記念碑的作品である。

■■■■ ゲームの魅力とは?

● シンプルなルールの中に潜む奥深さ

『F1レース』の最大の魅力は、ルールが極めて単純でありながら、プレイヤーの技量次第で無限に上達を感じられる点にある。ルールを要約すれば、「制限時間内にコースを2周し、できるだけ長く走り続ける」だけ。しかし実際にプレイしてみると、速度の調整、車線変更のタイミング、他車との距離感、そしてギアチェンジの判断といった要素が複雑に絡み合い、プレイヤーは瞬時の判断を迫られる。 スピードを出しすぎればカーブでスリップし、慎重すぎればタイムが尽きる。単純な構造の中に“緊張と開放”のリズムが組み込まれており、1分ごとに心拍数が上がるような没入感を味わえるのだ。

● ハイパーターボの快感とコントロール性の両立

本作の代名詞ともいえる「ハイパーターボ」は、ある速度を超えた瞬間にマシンが異次元の加速を見せる特有の現象である。通常のHIギアでは350km/h前後で加速が鈍化するが、そこを超えると突然ギアが噛み合ったように一気に速度が跳ね上がり、500km/h近くまで到達する。このときのエンジン音が耳に残るほど甲高く、画面上の背景スクロールも一段と速くなり、プレイヤーはまさに“風を切る”感覚を得る。 さらに驚くべきは、この速度領域でも操作性が維持されている点だ。普通なら超高速走行時は制御が困難になるはずだが、任天堂はプログラム設計上のバランスを巧妙にとり、むしろ安定したグリップで曲がれるようにした。ハイパーターボに到達した瞬間、ゲームは恐怖ではなく、爽快感そのものに変わる。これが本作を単なるレースシミュレーションではなく、“アクションとしてのレース”に昇華させた所以である。

● 当時として異例のスピード演出

1984年という時代を考えれば、家庭用ゲーム機で400km/hを超える速度感を体験できたこと自体が驚異的だった。画面の奥から手前に迫ってくる路面描写、滑らかに流れる背景、点滅するコースポール――すべてがファミコンの限界を超えた演出であった。 しかも当時はまだ3D表現技術が存在せず、すべてが2Dドットの組み合わせで構成されていた。その中で疑似的な遠近法を駆使し、カーブの傾斜を擬似的に再現している点は、任天堂開発チームの試行錯誤の成果といえる。 プレイヤーの多くは「家庭でポールポジションができる!」という驚きとともに、任天堂の技術力を改めて実感したのだ。

● 爆発の爽快感とテンポの良さ

一般的なレースゲームでは、クラッシュ=大きなペナルティを意味するが、『F1レース』では爆発後すぐに再開できる。派手な爆発エフェクトのわりにダメージが小さいため、失敗してもストレスが少ない。これは子どもから大人まで遊べる“カジュアル性”を重視した任天堂らしい設計思想の現れだ。 また、爆発後に新しいマシンが登場するまでのテンポが非常に速く、プレイのリズムが途切れない。音楽もリセット感を与えない構成で、再挑戦への意欲を掻き立てる。この“軽やかに失敗できる構造”が、ファミコン初期作品の中で特に長く遊ばれた理由の一つである。

● ビジュアル面の演出力

当時のファミコンは色数制限が厳しく、背景表現には大きな制約があった。それでも本作では、コースの背景に昼・夕方・夜といった時間帯の変化を取り入れ、単調さを防いでいる。遠くの山並みや街並み、時折登場する空のグラデーションが、走行に奥行きを与えている。 これらの色彩演出は“視覚的リズム”を作る役割も果たしており、コースが進むごとに目に映る世界が変わることで、プレイヤーは自然と「もう1ステージ先へ行きたい」と感じるようになる。ファミコン初期のタイトルでここまで視覚演出にこだわった作品は稀であり、のちの任天堂作品が持つ“没入する景色づくり”の源流を感じさせる。

● 音の魅力とリズム設計

『F1レース』のBGMはタイトル画面、レース開始時、ゲームオーバー時の3種類と少ないが、それぞれの音色バランスが絶妙に設計されている。矩形波の低音を強調した“金属的な響き”が、F1マシンのエンジンを想起させ、スピードへの期待を自然に高める。 特にハイパーターボ時のエンジン音は、効果音としての完成度が高く、BGMの一部として聴こえるほど一体化している。プレイヤーは音で加速を感じ、音でリスクを察知する。視覚よりも聴覚に訴えかけるデザインが、ゲーム全体のテンポを支えていた。

● スコアシステムがもたらす“挑戦心”

本作は順位を競うタイプではないが、スコアアタックの設計がプレイヤーの向上心を刺激する。完走による得点は一定ながら、いかに衝突を避けて長く走れるかが最終スコアに大きく影響する。そのため、上達の実感が非常にわかりやすい。 また、制限時間内に滑り込みでゴールする“ギリギリの駆け引き”が何度も発生するため、単調なスコア稼ぎではなく、“時間との戦い”をリアルに体感できる。これこそが『F1レース』のリプレイ性を高め、友人同士で「何コースまで行けたか」を競う遊びを生み出した。

● 難易度バランスの妙

『F1レース』は3段階の難易度設定によって、初心者から上級者までが段階的に楽しめるようになっている。レベル1では直線が多く、スピードに慣れるための訓練が中心。レベル2では緩やかなカーブが増え、敵車の密度も上昇する。そしてレベル3では急カーブと障害物が組み合わさり、反射神経とタイミングの両方が試される。 この構成は単なるステージ構築にとどまらず、“学習曲線”を明確に設計している点が秀逸だ。序盤で加速操作を覚え、中盤で危険回避の感覚を掴み、終盤で高速時の安定操作を身につける――まるでプレイヤーを自然に成長させるカリキュラムのような流れになっている。

● 競争ではなく“自分との戦い”

『F1レース』は敵との順位争いではなく、自分自身の集中力や判断力を試す作品だ。画面には他の車が登場するが、彼らはスコア上のライバルではなく、あくまで障害物的存在。むしろ、彼らを避けながら理想の走行ラインを保つことこそが醍醐味である。 そのため、プレイすればするほど“自分の限界を超えていく感覚”を味わえる。ミスしても再挑戦のテンポが速いため、プレイヤーは自然と再挑戦を繰り返す。これはまさに、後の『マリオカート』や『エキサイトバイク』へと続く“挑戦の快楽”を象徴している。

● ファミコン黎明期の象徴的存在

1984年当時、家庭用ゲームにおけるレース体験はまだ未成熟で、アーケードゲームほどの臨場感を求めるのは難しかった。そんな時代に『F1レース』は、“家庭で感じるスピード”を明確に提示した最初の成功例だった。 プレイヤーはハンドルではなく十字キーで操作しながら、心の中でハンドルを切っていた。これは、想像力とゲームが一体化する初期ファミコンならではの体験であり、まさに“遊びの原風景”と呼ぶにふさわしい。

● まとめ:体験を支配する快感

『F1レース』の魅力は、スピードの数字やグラフィックではなく、“自分がコントロールしている”という実感にある。ギアを切り替え、他車をかわし、ギリギリのタイムでゴールを通過する瞬間、プレイヤーは確かにマシンの一部となる。この感覚こそが、後の任天堂作品が一貫して大切にしてきた「プレイヤーの手触り感」であり、ファミコン初期にしてすでに完成されていた哲学でもある。 単純なレースゲームとしてだけでなく、プレイヤーの心理を理解したデザイン。これが『F1レース』を時代を超えて語り継がれる名作たらしめている。

■■■■ ゲームの攻略など

● 攻略の基本:速度と時間のバランスを見極める

『F1レース』を攻略するうえで最も重要なのは、スピードとタイム管理の両立である。単純に速く走るだけでは完走できず、また慎重すぎると制限時間が尽きてしまう。特に初めてプレイする場合は、コースの感覚を覚えるまでは「HIギア」に頼りすぎず、「LOWギア」で安定走行を心がけるのが基本戦略となる。 スタート直後はLOWで加速し、一定のスピードに達したらHIへ切り替える。目安としては150km/hを超えたあたりでギアを上げるのが理想的。カーブに差しかかる際には早めにLOWに戻し、脱出後すぐHIに再度入れる――このギアチェンジのテンポを身体で覚えると、タイムロスを最小限に抑えられるようになる。

● コースの特徴を理解する

全10コースにはそれぞれ独自のレイアウトがあり、カーブの角度や直線距離、障害物の配置が大きく異なる。序盤のコースは直線が多く、速度を出しやすいが、後半はコーナーが連続し、敵車が密集するためリズムを崩しやすい。 攻略のポイントは「カーブ手前で減速、出口で加速」という基本に忠実であること。コースを覚えてしまえば、タイムロスを最小化できる。ファミコン黎明期にしては珍しく、プレイヤーの記憶力が攻略を左右する設計となっている。 特に最終ステージ(5コース目)では時間制限がなく、タイムが続く限り走行可能な“耐久戦”となるため、集中力の維持が最重要となる。ここでミスを減らせばスコアを飛躍的に伸ばせる。

● ハイパーターボの出し方と維持方法

このゲームの代名詞ともいえる「ハイパーターボ」は、通常のHIギアで一定時間以上加速を続け、350km/hを超えてもブレーキを踏まずに走行を維持すると自然に発動する。発動条件には明確なボタン操作はなく、「速度を落とさない」ことそのものがトリガーとなる。 ハイパーターボ状態では、最高速度が497km/hに到達し、操作性も格段に向上する。しかし一度衝突して爆発すると解除されるため、再び同じ状態に戻すには慎重なドライビングが求められる。 ポイントは「障害物の回避ラインを覚えること」。画面中央を少し右寄りに走行すると、敵車の出現位置との重なりが少なく、安全に超高速走行を維持できる。

● タイムマネジメントのコツ

『F1レース』では、1周目を完了するとタイムが少しだけ回復する。この特性を活かすには、最初の1周をスムーズかつ事故なく走ることが重要だ。仮に爆発しても、タイムが残っているうちは焦らず走行を立て直せばよい。 また、ゴールラインを通過する際にタイムがゼロになっても“滑り込みゴール”が可能な点を活用しよう。減速中にわずかでも前進してゴールを越えればセーフ扱いになる。プレイヤーの間ではこれを「ゼロタイムゴール」と呼ぶこともあり、慣れるとこのスリルが病みつきになる。 上級者は、残りタイムが2~3秒になった瞬間にゴールへ突入するよう調整し、時間を最大限に活用してスコアを稼いでいた。

● 敵車との駆け引きとポジショニング

本作の敵車は単なる障害物ではあるが、その配置や動きには一定の法則がある。直線コースでは一定間隔で現れ、カーブ手前ではやや外側に位置する傾向がある。これを逆手に取り、敵車の“動線”を読みながら走行ラインを調整すれば、衝突のリスクを大幅に減らせる。 衝突時の爆発は派手だが、ペナルティはタイムロスのみ。そのため、中盤のステージでは「多少ぶつかってもスピード優先」で突破するのも一つの戦略である。ただし、最終コースでは一度の事故がスコア減少に直結するため、ここだけは慎重さを優先した方が良い。

● カーブ攻略の実践テクニック

カーブに入る前の準備がすべてを決める。最も基本的なのは「カーブ手前で軽く減速→ハンドルを切りながらアクセルを戻す→出口で再加速」という3段階操作である。特にハイパーターボ状態では、スピードが速すぎるため、通常よりも早めにカーブへ入るイメージを持つと安定する。 また、コース外のポールはスピードを落とすだけでなく、接触すると爆発する危険地帯。カーブ外側の白い縁を“目印ライン”として走行すれば、コース外に出にくくなる。これを意識的に使うと、コーナリングが格段に安定する。

● 難易度別攻略戦略

レベル1(コース1~5)は初心者向け。敵車の数が少なく、道幅が広いため、ハイパーターボを習得する練習に最適である。ここではスピードよりも「コース感覚を掴むこと」を重視しよう。 レベル2(コース3~7)では敵車の密度が上がり、カーブ中でのすれ違いが発生しやすい。ポイントは“内側より外側”を意識すること。外側から回ることで視界が広くなり、敵の動きを先読みしやすくなる。 レベル3(コース6~10)は事実上の上級ステージで、スピード維持と敵回避の両立が試される。ここではもはや一瞬の判断ミスが命取りとなる。落ち着いてハイパーターボを維持し、直線で一気に稼ぐ走法が求められる。

● スコアアタックの極意

高得点を狙うには、単にコースをクリアするだけでなく、「どれだけ長く最終コースを走り続けられるか」がカギとなる。ここでのポイントは、“完璧主義よりも安定走行”を目指すこと。スピードよりも事故を避けることを優先し、1分でも長く走ることでスコアを着実に積み上げられる。 また、衝突後の再スタート時間を短縮するため、爆発後は十字キーをすぐに前方へ入れておく。これにより再出走が1秒早くなり、長期的には数百点単位でスコア差が出る。

● 裏技・小ネタ集

・【裏技1】タイトル画面で「Aボタン+Bボタン+スタート」を同時押しすると、難易度が通常よりも1段階上がる(非公式情報だが一部のROMでは確認例あり)。 ・【裏技2】タイムがゼロになった瞬間に敵車へ接触すると、一瞬だけ減速がキャンセルされ、次のタイム回復処理へ移行する。この“タイムオーバーすり抜け”を狙う上級者もいた。 ・【小ネタ】背景色の変化は単なる装飾ではなく、実は内部的に「処理負荷の軽減」を目的としている。特定のコースで空が暗くなるのは、スプライトの描画数を減らすための演出でもある。こうした裏側を知ると、開発者の技術的工夫が一層愛おしく感じられるだろう。

● 長時間プレイのコツと集中維持法

最終ステージでは、走行時間が長くなるにつれ集中力が落ちやすい。おすすめは「走行リズムを一定に保つ」こと。BGMのテンポに合わせてコーナーを切ると、無意識にリズムを取れる。 また、プレイヤーによっては画面の奥行きに酔う“疑似3D酔い”を感じる場合がある。その場合は、一度休憩してから再挑戦すると良い。ゲーム内のリズムは実際の心拍にも影響しやすく、呼吸を整えることでプレイ精度も上がる。これは当時の攻略本にも書かれていた“集中のテクニック”だ。

● まとめ:反射神経と冷静さの両立

『F1レース』の攻略の本質は、スピードを恐れず、しかし焦らないことに尽きる。プレイヤーは常に残りタイムを意識しながら、冷静な操作でリスクを減らしていく。早すぎれば事故、遅すぎればタイムオーバー。このシンプルな二律背反が、ゲーム全体の緊張感を生み出している。 慣れてくると、自分の中で“安全なスピード帯”がわかり始める。それを維持しながら走り続けることが、本作の最終的な到達点だ。派手な演出の裏に隠れた“思考型レース”――それが『F1レース』の攻略の真髄である。

■■■■ 感想や評判

● 発売当時のユーザーからの反響

1984年に『F1レース』が発売された当時、ファミリーコンピュータ市場はまだ黎明期にあり、レースゲームというジャンル自体も一般的ではなかった。そのため、本作が登場したときの衝撃は非常に大きかった。多くのプレイヤーがまず驚いたのは、その“スピード感”と“滑らかな動き”である。 当時の子どもたちの口コミでは、「ファミコンでこんなに速いゲームが遊べるなんて!」という声が多く、またファミコンをまだ持っていない友人の家に集まってプレイする定番タイトルの一つとなっていた。特に“ハイパーターボ”が発動した瞬間の興奮は格別で、プレイヤーの中では“あの音”とともに手に汗握る記憶として残っている人も多い。

● ファミコン初期タイトルとしての評価

専門誌やゲームレビューでは、『F1レース』はファミコン初期の中で“技術的挑戦が光るタイトル”として取り上げられた。『ポパイ』『マリオブラザーズ』『ドンキーコング3』といったキャラクター主導の作品が中心だった任天堂ラインナップの中にあって、リアル系を志向したゲームとして異彩を放っていたのだ。 特に、当時のレビューでは「滑らかなスクロール」「レスポンスの良い操作感」「スピードの再現度」が高く評価されている。ファミコンの限られたチップ性能で、これほど奥行きのある映像表現を実現したことは、任天堂の技術力を示す象徴的な出来事だった。

● 一般プレイヤーが感じた“達成感”

多くのユーザーにとって、本作は単に“速く走るゲーム”ではなく、“最後まで走り切る達成感”を与えてくれる作品だった。制限時間内にゴールへ滑り込む瞬間の緊張感、そして爆発からのリスタートの速さが、プレイヤーの感情を強く刺激する。 あるプレイヤーは「最終ステージを10分以上走れたときの手の震えが今でも忘れられない」と語っており、この“自分との戦い”という要素が、当時の子どもたちの競争心を掻き立てた。友達同士でスコアを競い合い、走行距離やハイパーターボをどこまで維持できたかを話題にする光景が、全国の家庭で繰り広げられていたという。

● 難易度の高さへの賛否

一方で、“難しすぎる”という声も少なくなかった。特にカーブ時の速度制御に慣れていないプレイヤーは、頻繁にクラッシュしてしまい、なかなか先に進めなかった。ハイパーターボに到達する前に爆発してしまうことも多く、「加速した瞬間にぶつかって終わる」という体験が印象的だったという。 ただし、こうした難易度の高さは逆に“リトライ意欲”を高める効果もあり、繰り返し遊ぶうちに上達を実感できるゲームとして評価された。後に登場する『エキサイトバイク』や『ファミリーサーキット』にも、この“失敗を恐れず挑戦できる設計”が継承されていく。

● 音楽と効果音に対する印象

本作のBGMや効果音は、数こそ少ないものの、耳に残る存在感がある。 タイトル画面の短いメロディーは緊張感を生み、スタート時の高揚を演出する。そして何より印象的なのが、ハイパーターボ時のエンジン音。これは単なる効果音ではなく、プレイヤーの心拍とリンクする“演出装置”でもあった。 多くのプレイヤーが「音で加速を感じる」「爆発音がクセになる」と語っており、ファミコン黎明期におけるサウンドデザインの完成度を実感させる。

● 子どもたちの憧れとしての“F1”ブランド

1980年代の日本では、F1ブームが徐々に高まりつつあった時期であり、“スピードの象徴”としてのF1マシンは多くの少年たちの憧れだった。『F1レース』はその夢をテレビ画面の中で体験できる貴重な手段であり、現実のレースを知らない子どもたちに“運転している気分”を味わわせた。 当時、実際のF1が最高時速330km/h前後だったことを考えると、ゲーム内で497km/hという数字が出ること自体が“非現実のロマン”であり、それがまた魅力の一部になっていた。まさに「テレビの中の夢のスピード体験」として語り継がれている。

● 大人のプレイヤー層からの再評価

当時は子ども向けと思われていた『F1レース』だが、のちにファミコンブームを経験した世代が大人になってから再びプレイした際、「こんなに操作が繊細なゲームだったのか」と驚く声が多く上がっている。 単なる反射神経ゲームではなく、リスクとリターンのバランスを考える“思考型アクション”としての側面が評価されるようになった。近年では、レトロゲームファンの間で「初期任天堂の職人技を感じる一本」として語られ、再評価の機運が高まっている。

● ゲーム雑誌・メディアでの評価

当時の雑誌『ファミリーコンピュータマガジン』では、“スピード感が素晴らしいファミコンレースの決定版”として紹介されており、グラフィック面でも高得点を獲得していた。 一方、『マイコンBASICマガジン』などでは「操作に慣れるまでが大変だが、一度コツを掴めば虜になる」と評され、アーケード移植ではない完全オリジナル設計の任天堂製レースゲームとして注目された。 また、当時の子ども向け番組やゲーム特集でも“スピード体験を家庭で”というキャッチコピーで紹介され、家庭用ゲーム文化の拡大に貢献したといわれている。

● 海外版の反応

『F1レース』は後に海外でもリリースされ、特に北米では「F-1 RACE」というタイトルで展開された。海外メディアのレビューでは、“グラフィックの滑らかさ”よりも“操作の難しさ”に注目が集まり、英語圏では「ハード・バット・フェア(難しいが公正な設計)」という表現で紹介された。 また、欧州の一部のレトロゲームファンの間では、“初期任天堂の挑戦的な作品”としてコレクション価値が高く、ファミコンミニ版や3DSバーチャルコンソールで再登場した際にも話題を呼んだ。

● 現代におけるプレイヤーの声

インターネット上のレトロゲームレビューサイトやSNSでは、『F1レース』を“初心に返る一本”として挙げる声が多い。 「最近のゲームは複雑すぎるけど、『F1レース』は純粋な操作の気持ちよさがある」 「今遊んでもスピード感が全く古く感じない」 「この時代にすでに任天堂のデザイン哲学があった」 といった感想が散見される。 ハードウェアが進化した現代でも、“遊びの根幹”に訴えかける作品として再評価されているのだ。

● 総評:時代を超えて語られる“疾走感”

『F1レース』は、1980年代の子どもたちにとって“スピードの代名詞”であり、ゲームという媒体が持つ可能性を感じさせる作品だった。 今振り返れば、技術的制約の中で最大限の体験を提供しようとした任天堂の創意工夫が随所に見える。単なる懐古ではなく、今もプレイする価値のある一本として、多くのレトロゲームファンに愛され続けている。 その理由は明快だ――スピード、音、緊張、達成感。すべてがプレイヤーの心に直接響く設計だったからである。

■■■■ 良かったところ

● ファミコン初期における技術的完成度の高さ

『F1レース』の最も評価されるポイントのひとつは、1984年という極めて初期の時期において、驚くほど洗練された技術を実現していた点である。まだファミリーコンピュータが登場して1年しか経っていない時期に、ここまで滑らかな擬似3D表現とスピード感を両立した作品はほとんど存在しなかった。 画面奥から手前に向かって流れる路面のパース表現、遠近感を感じさせるポールのスケーリング、そしてコーナーでの画面の歪み――いずれも当時のハード性能を限界まで使い切った職人芸である。しかも、プレイ中にフレーム落ちがほとんど見られず、テンポが崩れない。 この安定性こそが、プレイヤーに「スピードを支配している」という感覚を与えた。つまり、単なるグラフィック的な技術ではなく、プレイヤー体験の“快適さ”までを設計思想に含めていた点が、任天堂らしい完成度の高さといえる。

● 誰でも直感的に操作できるシンプル設計

『F1レース』の操作は極めてシンプルだ。十字キーとA・Bボタンだけで構成され、Aでアクセル、Bでブレーキ、そして上方向でギアの切り替えという簡潔な操作体系。説明書を読まなくても数分で感覚的に理解できるため、当時の子どもたちでもすぐに遊べた。 特に、当時の多くのアクションゲームが“連打”を要求していた中で、この作品はリズムよくギアを切り替え、コースを走る“流れ”を楽しむことに重点を置いていた。 プレイヤーが自らのペースでスピードを制御できる構造は、ファミコン初期作品の中でも極めて珍しく、「自分の技術が上達している」という実感を与えてくれる。これは後の任天堂作品が大切にした“遊びの学習曲線”の原型ともいえる。

● スピード感と爽快感の演出が秀逸

ハイパーターボ時の演出は、今なお語り草だ。400km/hを超えるスピードで走行中に聞こえる「ウォウウウゥーー」という甲高いエンジン音は、プレイヤーの心を掴んで離さない。 しかも、単に速いだけでなく、ハンドル操作の反応も極めてスムーズで、スピードを上げるほど操作が気持ちよくなる。多くのゲームではスピードが上がるほど扱いが難しくなるが、『F1レース』は逆に“速さが安定”を生む不思議なバランスを持っていた。 この独特の感覚は、単なるテクニックではなく、ゲームデザインのリズムそのものによって実現されている。プレイヤーが自然とスピードに引き込まれる仕組みが作り込まれていたのである。

● 失敗してもすぐ再挑戦できるテンポの良さ

爆発してもすぐに新しいマシンで再スタートできるテンポ感は、本作の大きな魅力だ。多くのゲームではクラッシュ=ゲームオーバーだったが、『F1レース』では単なるタイムロスとして処理され、すぐに復帰できる。この“リカバリーの早さ”が、プレイヤーのストレスを大幅に軽減していた。 実際、多くの子どもたちはクラッシュを恐れるよりも、爆発のエフェクトを楽しんでいた節さえある。爆発後の煙、車体の消失、そして数秒後に何事もなかったかのように再スタートする流れ――このリズムが中毒的で、「もう一回!」と自然にコントローラーを握らせる力を持っていた。

● グラフィックと背景表現の進化

背景の描き込みも、当時としては非常に芸術的だった。昼間の青空、夕暮れ時の赤いグラデーション、夜のコースの漆黒――わずか数色のパレットで“時間帯の変化”を感じさせる演出は見事である。 これにより、プレイヤーは「次のコースはどんな風景だろう」と自然に期待感を抱き、長時間のプレイを苦痛に感じさせなかった。 また、コース脇の白いポールや路面の質感がステージごとに微妙に異なり、同じような画面構成でも飽きさせない工夫が施されている。初期のファミコンにおける“視覚演出”の進化を実感させる作品といえるだろう。

● サウンド面の完成度と没入感

『F1レース』はBGMが少ないにもかかわらず、音の印象が非常に強い。特にレース中の効果音が秀逸で、速度上昇に伴って音階が変化するエンジン音は、まるで本物のマシンの唸りを聞いているかのようだ。 加えて、ゲームオーバー時の短いメロディーがどこか寂しげで、再挑戦の気持ちを自然に誘う。この“音による感情誘導”の巧みさは、後の任天堂作品にも通じる特徴である。サウンドがプレイヤー体験の一部として設計されている点が素晴らしい。

● 適度な緊張と達成感の設計

制限時間という概念が生み出す緊張感も、本作の良さを引き立てている。残り5秒を切ってからゴールへ滑り込む瞬間のスリルは、単なるアクションでは得られない興奮だ。 そして、ゴール直後にタイマーが回復し、新しいステージへ進む瞬間の安心感――この“緊張と開放のリズム”が、ゲーム全体のテンポを生み出している。 プレイヤーは一瞬たりとも気を抜けず、しかし次の瞬間には安堵と喜びが訪れる。その波のような感情の起伏が、“遊びの中毒性”を作り出していた。

● 成長を感じさせるゲーム構造

単純なルールの中にも“上達の実感”が組み込まれている点も評価が高い。最初は数コースしかクリアできなかったプレイヤーが、何度も挑戦を重ねるうちに10コースすべてを走破できるようになる。その成長が自分の手で感じ取れるのだ。 しかも、ゲームがプレイヤーの成長に合わせて自然に難しくなっていくバランス設計になっており、“努力が報われる設計”として非常に優れている。現代のゲームデザインにも通じる構造であり、ファミコン時代からすでに任天堂が“体験を通じて学ばせる”ゲーム哲学を持っていたことがわかる。

● 家族や友人と共有できる楽しさ

『F1レース』は1人用ゲームではあるが、当時は兄弟や友人が交代でプレイしながらスコアを競うスタイルが定番だった。画面を見守る周囲も一体となり、「あと少し!」「ぶつかるな!」と声を上げる――そんな家庭的な盛り上がりを生んだゲームでもある。 ファミコン初期の作品は、プレイヤーと観客の距離が近く、みんなで一緒に楽しむ“体験の共有”が魅力だった。本作はまさにその象徴的存在であり、家族団らんの中でスピードを共有するゲームとして強く記憶されている。

● 現代でも通用する“純粋なゲーム性”

最新のレースゲームのようなリアルグラフィックや物理演算がなくても、『F1レース』のゲーム性は今なお新鮮だ。理由はシンプル――プレイヤーの反応と操作感に全神経を集中させるデザインだからである。 余計なUIもナビゲーションも存在せず、画面上には「コース・敵・残りタイム」だけ。この“情報の少なさ”が逆に集中を生み、純粋な反射と判断力を試す構造となっている。現代のゲーマーが改めてプレイすると、その研ぎ澄まされた設計に驚かされるはずだ。

● 総括:シンプルの極致に宿る完成美

『F1レース』の良さを一言で表すなら、“究極のシンプルさに凝縮された快感”である。視覚・聴覚・操作感――すべてがミニマルに構成され、無駄がない。その中でプレイヤー自身の判断と反応が結果を決めるという、原初的な“ゲームの面白さ”が純粋な形で存在している。 本作は、グラフィックや演出よりも「遊びそのもの」に焦点を当てた任天堂の哲学を体現した一本であり、今日のゲーム文化における礎の一つといえる。ファミコンのスピード体験がここから始まった――そう語っても過言ではないだろう。

■■■■ 悪かったところ

● 単調になりやすいゲーム構造

『F1レース』の欠点として最も指摘されるのは、プレイ体験がやや単調になりやすい点である。基本的なルールが「制限時間内に2周走る」ことに限定されており、敵車を追い抜いても順位の変動はなく、レースというよりはタイムトライアル型のスコアゲームに近い。 当時はそれでも新鮮だったが、何度もプレイしていると「やることの変化が少ない」と感じてしまうプレイヤーも多かった。コースが10種類あるとはいえ、背景やレイアウトに大きな違いが少ないため、長時間プレイすると“同じことを繰り返している感覚”が強くなるのだ。 「スピードの快感」は確かに素晴らしいが、敵を抜かす喜びや順位争いの緊張感がないため、レースの醍醐味を期待したプレイヤーには少々物足りなかった。

● 得点システムの不透明さ

スコアが「走行距離」だけで決まる仕様も、当時のプレイヤーには理解しづらい要素だった。普通のゲームでは、速くゴールすれば得点が高くなる、または残り時間がボーナスになるのが一般的だが、『F1レース』では残りタイムがスコアに加算されない。 そのため、プレイヤーの多くは「頑張って早く走っても意味がないのでは?」と感じていた。特に、ハイパーターボを維持してゴールしても報酬がない点は惜しい。高速走行を成功させた達成感がスコアに反映されないため、上級者ほど“報われない感”を覚えやすかった。 スコアという指標が曖昧だったため、友達同士で競い合う際にも「どこまで走れたか」以外の比較がしにくかった点は、ゲーム設計上の弱点といえる。

● コース外ポールの存在が理不尽

もうひとつ批判の多かった要素が、コース脇に立つ白いポールの配置である。これが非常に厄介で、ほんのわずかに接触しただけでも大爆発を起こす仕様になっていた。 実際のF1レースでは、コース外にポールのような障害物が並んでいることはなく、せいぜいタイヤバリアや砂利ゾーン程度である。そうした“現実的でない障害物”に理不尽さを感じるプレイヤーも多かった。 また、スピードが上がるほどポールの当たり判定が大きく感じられ、ハイパーターボ時にミリ単位のズレで爆発することもあった。これにより、プレイヤーが慎重になりすぎて本来の爽快感を損ねてしまうケースも見られた。

● 難易度の上昇が急すぎる

レベルが上がるごとに敵車の出現数が急激に増えるため、中盤以降の難易度曲線がやや極端になっている。特にレベル3(コース6~10)では、カーブ中に2台以上の敵車が並ぶ場面もあり、避ける隙間がほとんどない。 衝突すると即座に爆発→タイムロスとなるため、事故が連鎖的に発生しやすい。このため、「中級者にはきつすぎる」「上級者しか最後まで行けない」といった声が当時の雑誌にも寄せられていた。 特に子どもたちには、難易度上昇が早すぎて“壁”に感じられたようだ。学習曲線の緩やかさをもう少し調整すれば、より多くの層に受け入れられた可能性がある。

● 長時間プレイでの視覚疲労

高速で動く路面の描写はリアルで迫力がある一方で、長時間プレイすると目の疲れが強く出るという意見もあった。コースの遠近感を表現するために、白線やポールが一定のリズムで流れてくるため、長く見続けると視覚的な負担が大きくなる。 特に夜のコースなど暗い背景では、点滅するポールの明滅が強調され、視覚的にチカチカするとの声も少なくなかった。 これは当時のブラウン管テレビの表示特性にも影響されており、現代の液晶画面では軽減されるが、当時のプレイヤーにとっては“長く遊ぶと疲れるゲーム”という印象を残した。

● 音楽バリエーションの少なさ

『F1レース』のBGMは非常に短く、曲数もタイトル・スタート・ゲームオーバーの3種類しかない。そのため、長時間プレイしていると音が単調に感じられる。特に、プレイ中のエンジン音が常に鳴り続けているため、人によっては「耳が疲れる」と感じることもあった。 ファミコン後期の作品と比べると仕方のない部分ではあるが、もう少しテンポ変化や周回ごとの音の変化があれば、臨場感がより高まっただろう。音の使い方は優れているが、音楽の“彩り”という面では物足りなさが残る。

● バリエーション不足によるリプレイ性の低下

コースが10種類あるとはいえ、デザインが似通っているため、最終的にはプレイヤーの熟練度によって“マンネリ化”しやすい。ステージごとに明確な個性やイベント的な仕掛けが少なく、「何周走っても同じように感じる」という指摘も多かった。 また、車種の選択やカスタマイズ要素が一切なく、操作する車体は常に同じ。プレイヤーの上達以外に変化要素がないため、ある程度極めてしまうと飽きが早く来てしまう点は否めない。 のちに登場する『ファミリーサーキット』や『マリオカート』が多彩なコースやギミックで長寿命化を図ったのに対し、『F1レース』は純粋なスピード体験に特化した分、持続的な遊びの幅は狭かった。

● スコアアタックの限界

スコアアタックが本作の主目的ではあるものの、得点上限が実質的に“どれだけ長く生き残れるか”に依存しているため、プレイヤー間の差が出にくいという問題があった。 上手いプレイヤーほど最終コースで長く走れるが、それも限界があり、スコアが似通ってしまう。リプレイしても大きく更新できないため、「限界が早い」と感じる人も多かった。 さらに、スコアの記録が本体に保存されないため、電源を切るとリセットされる点も不便だった。後年の作品のようにランキング表示があれば、モチベーションがさらに高まっただろう。

● 当時のリアルF1との差に戸惑う声

“F1”という名前から、実際のフォーミュラレースを再現したシミュレーションを期待したユーザーも多かった。しかし、実際は順位やピットインなどの要素がなく、スコア制のアクション寄りの内容であったため、「F1の雰囲気とは違う」との声も一部から上がった。 実際のF1では精密なドライビングや戦略性が魅力だが、本作では“スピードを楽しむ娯楽性”が中心であり、レースファンには“別ジャンル”として受け止められた側面もある。 ただし、任天堂が狙っていたのはリアルシミュレーションではなく、“誰もがF1気分を味わえる手軽さ”であり、その点では意図的にカジュアル化していたとも考えられる。

● 現代基準で見たときの限界

今日の視点で見れば、グラフィックやサウンド、ゲーム設計の面での限界は明らかである。連続プレイを想定したセーブ機能がなく、コース選択も限られている。さらに、AI制御の敵車の挙動が単調なため、現代のゲーマーが求める戦略性やランダム性は乏しい。 しかし、これらの欠点はあくまで“時代的制約”によるものであり、1984年当時の技術環境を考慮すれば決して手抜きではない。とはいえ、後の世代がプレイする際には、レトロゲームとしての文脈を理解しなければ物足りなく感じる可能性がある。

● 総括:完璧ではないが“挑戦の証”

『F1レース』は確かに完璧なゲームではない。単調さ、スコア制の曖昧さ、音楽やバリエーションの少なさ――これらの欠点は存在する。だがそれらは、当時の任天堂がまだ“家庭用レースゲーム”という未踏のジャンルに挑戦していた証でもある。 この作品がなければ、『エキサイトバイク』や『マリオカート』といった後続タイトルは生まれなかっただろう。 つまり、欠点そのものが“進化のための足跡”であり、1980年代の制約の中でここまで完成された疾走感を実現した功績は、今なお高く評価されている。 本作の“悪かったところ”を振り返ることは、同時に“ゲームデザインの原点”を見つめ直すことでもあるのだ。

[game-6]■ 好きなキャラクター

● キャラクター性の少ない時代に生まれた「無名の主人公」

『F1レース』はキャラクター主導のゲームではなく、プレイヤーが操る車体そのものが“主人公”として描かれている。当時の任天堂タイトルの多くは、『ドンキーコング』や『マリオブラザーズ』のように明確な人物キャラクターが存在していたが、この作品ではそれが意図的に排除されていた。 理由は明快で、プレイヤー自身がドライバーそのものになるという設計思想だ。プレイヤーがハンドルを握る感覚を最大化するため、顔や名前を持ったキャラクターを登場させない。 だからこそ、プレイヤーは自分の走りに没入でき、“キャラではなく体験を操作する”という、任天堂の哲学が色濃く反映された設計となっている。

● 主人公マシン ― 無名のヒーローとしての存在感

プレイヤーが操作するフォーミュラマシンは、特定のチーム名や車種名を持たないが、見た目はクラシックな80年代F1をモチーフにしている。赤を基調とした流線型のフォルムは、まるでフェラーリ312TやマクラーレンMP4/2のような印象を与える。 この無名のマシンは、プレイヤーの技量によって“性格”を変える存在でもある。慎重な操作をするプレイヤーの手にかかれば安定走行を見せるし、攻めの姿勢で走るとまるで獣のような加速を見せる。 つまり、プレイヤーの性格を映し出す鏡のような存在であり、実際にプレイヤーごとに「自分のマシンが違う性格を持っているように感じた」という声も少なくなかった。

● ハイパーターボ化するマシン ― “覚醒する相棒”のような演出

ハイパーターボ状態に突入した瞬間、マシンはまるで眠っていた力を解放したような挙動を見せる。通常時のエンジン音とは明らかに異なる高音が響き、走行安定性が向上する。 この現象をプレイヤーの多くは「マシンが目を覚ました」「意思を持ったように感じた」と表現していた。スピードを求め続けた結果、愛機が応えてくれる――まるでスポーツ漫画における主人公と愛車の関係のようだ。 無口な機械でありながら、プレイヤーとの対話が成立しているかのような感覚を生み出す点が、本作の隠れた魅力である。

● 敵マシンたち ― 無言のライバル

コース上に登場する敵車たちは、セリフも表情もないが、プレイヤーにとっては明確な“ライバル”の存在として記憶に残っている。 彼らはプレイヤーを妨害するわけでも、戦略的に動くわけでもない。それでも、視界の奥から徐々に近づいてくる小さなドットのシルエットには不思議な緊張感があった。 特に、後半コースで密集して現れる“二台並走パターン”は、まるで意思を持って壁を作るかのようで、多くのプレイヤーにとって宿敵のような存在となった。 ある意味で、この無機質なライバルたちこそが、プレイヤーの集中力と忍耐力を鍛えるキャラクター的役割を担っていたといえる。

● コース背景が語りかける“無言のキャラクター”

『F1レース』にはキャラクターの会話も物語も存在しないが、その代わりに背景そのものが舞台装置として感情を演出している。 昼の青空では挑戦の始まりを、夕暮れでは緊張と疲労の中の静けさを、夜のコースでは孤独な走りを――といった具合に、色彩だけでプレイヤーの心理を表現しているのだ。 この“舞台そのものがキャラクターになる”手法は、後の任天堂作品に多く見られる特徴であり、すでに本作の時点でその萌芽が見える。背景がプレイヤーを励まし、導いているように感じられるのは、レースゲームでありながらストーリー性を感じさせる部分でもある。

● 爆発演出と再出走 ― 不屈のドライバーの象徴

プレイヤーの車が他車やポールにぶつかると派手に爆発する。この爆発は単なるミスではなく、失敗から立ち上がる“ドライバーの意志”を象徴する演出でもある。 爆発してもすぐに新しいマシンが現れ、再び走り出す――この流れはまるで主人公が再起する瞬間のようで、プレイヤーの心に小さなドラマを生み出していた。 「転んでも立ち上がる」「何度でも挑戦する」――このメッセージ性は、後に『マリオ』シリーズや『カービィ』シリーズにも受け継がれる“再挑戦を促す設計思想”の原点といえる。

● プレイヤーとマシンの一体感

このゲームを語るうえで外せないのが、プレイヤーとマシンの一体化感覚だ。十字キーを少し倒すだけで滑らかにラインを変え、Bボタンを離せばブレーキが軽く効く。この“手の感触と画面の動きの同期”が非常に心地よく、プレイヤーは自分がまさにマシンになったような錯覚を覚える。 この感覚は、ゲーム中の主人公が喋らないことによってより強化されている。プレイヤー自身がキャラクターであり、マシンを通して感情を表現しているのだ。 そのため、“プレイヤー=主人公=マシン”という三位一体構造が完成しており、キャラクターがいないことが逆に“究極の没入感”を生んでいる点は見逃せない。

● 擬人化して見えるライバル車の個性

長時間プレイしていると、無表情な敵車にも“性格”が見えてくるのが面白い。例えば、直線で突然進路を変える車は「挑発的なライバル」、減速せずに突っ込んでくる車は「無鉄砲な新人」――そんなふうに感じられてくるのだ。 人間の脳は動く対象に人格を投影する傾向があるため、プレイヤーの想像力が働いて自然とキャラクター性を付与してしまう。 つまり、『F1レース』の“キャラクター”は、プレイヤーの心の中で生まれている。これは意図された設計ではなく、結果的に生まれた“プレイヤー心理との共鳴現象”とも言える。

● キャラクターのいない世界だからこそ得られる没入

近年のゲームは多くのキャラクターやストーリーが重ねられているが、『F1レース』はあえて無音・無言・無人物の世界を選んでいる。この“余白”が、プレイヤー自身の物語を生み出す土壌となっているのだ。 車を操作し、風を切る音を聞き、爆発してまた立ち上がる――その一連の動作に、プレイヤー自身の意志や感情が投影される。 言葉のない世界でありながら、そこに確かに「主人公の物語」が存在する。それがこのゲームのキャラクター性の本質である。

● 総括:キャラクター不在の中の“人格を宿したマシン”

『F1レース』においては、キャラクターという概念が単なる登場人物ではなく、“プレイヤーとマシンの関係性”そのものとして描かれている。名前もセリフもない車たちが、走行中のわずかな動きで性格を感じさせる――この構造こそが任天堂的“キャラクター表現”の原点である。 後の『マリオカート』シリーズや『F-ZERO』のように、ドライバーやマシンに個性を付与した作品が生まれるのは、この“無個性の中に宿る人格”の発見があったからだろう。 つまり、『F1レース』はキャラクターがいないのではなく、プレイヤー自身がキャラクターそのものになれるゲームだったのである。

[game-7]■ 中古市場での現状

● ファミコン初期タイトルとしてのコレクション的価値

『F1レース』は、1984年11月2日に任天堂が発売したファミリーコンピュータ初期の代表作のひとつであり、現在ではコレクターズアイテムとしての価値が高まりつつある。 初期の任天堂純正タイトル群――『ベースボール』『ゴルフ』『ドンキーコング3』『麻雀』など――と同様、黒いカセットに白いラベルが貼られたシンプルなデザインが特徴的で、ファミコン黎明期の“任天堂のアイコン的存在”として位置づけられている。 そのため、プレミアム価格というほどではないが、当時のロゴデザインやカートリッジカラーの保存状態によって市場価格が大きく変動するのが特徴である。

● ヤフオク!での取引動向

オークション市場では、『F1レース』の出品数は常時10~30件程度と安定している。 落札価格は、状態や付属品の有無によって以下のような傾向が見られる。

裸カセットのみ(ラベルに日焼け・汚れあり):400~700円前後

状態良好なカセット単体(動作確認済):800~1,200円程度

外箱・説明書付き(軽度の擦れあり):1,500~2,500円

完品・美品(ラベル鮮明、箱角に傷なし):2,800~3,500円

なかには、発売当初の“初期版パッケージ”を保持している出品もあり、これらは即決4,000円以上で取引されることもある。特に、バーコードが印刷されていない初期ロットはコレクター人気が高く、状態次第では5,000円を超える例も確認されている。

● メルカリでの販売状況

フリマアプリ「メルカリ」では、個人ユーザーによる出品が多く、価格帯はやや幅が広い。 平均取引価格はおおよそ1,000~2,200円前後で推移しており、「箱あり・動作確認済み」のセットは1,800円付近で比較的早く売れている傾向にある。 また、ラベルの擦れやカートリッジの変色があるものでも、動作確認済みであれば一定の需要があり、800円前後で即売されるケースも多い。 一方で、「未使用・展示用保存状態」と明記された完品は、稀に3,000円~4,000円で出品され、熱心なファミコンコレクターが即購入することもある。 現行世代では「動作品」を重視する層と「保存状態」を重視する層に分かれており、本作はノスタルジー需要+レトロコレクション需要の両方で安定した人気を保っている。

● Amazonマーケットプレイスでの動向

Amazonでは、レトロゲーム販売業者やリユースショップが中心となって出品しており、やや高めの価格設定となっている。 中古品の価格帯は2,000~3,800円ほどで、特に「プライム対応(Amazon倉庫発送)」の商品は3,000円台での販売が多い。 Amazonでは「商品の状態説明」が比較的詳細で、「動作確認済み」「端子清掃済」「箱に経年劣化あり」などが明記されているケースが多い。購入者レビューには「問題なく動作した」「懐かしさで購入した」「子供と一緒に遊んでいる」などの声が寄せられ、ファミコン世代の親が次世代に体験を伝えるアイテムとしても再評価されている。 新品・未開封品はほとんど出回っていないが、ごく稀に3万円前後で出品されることがある。これは一般的な中古市場価格とは異なり、もはや“展示用コレクション品”として扱われているレベルである。

● 楽天市場での取り扱い傾向

楽天市場では、ゲーム専門の中古ショップが出品しており、価格帯は2,200~3,500円が主流。 多くの店舗では「箱・説明書付き完品」を重視しており、状態を「A~Cランク」で明示して販売している。 Aランク品は2,800~3,500円、Bランク品は2,000~2,500円、Cランク(汚れや破れあり)は1,000円前後という明確な価格差がある。 また、楽天ではポイント還元や送料無料を利用してまとめ買いされるケースも多く、同時期発売の『ゴルフ』『ベースボール』とセットで購入するユーザーが一定数存在する。 これは、初期ファミコンの「黒カセットシリーズ」をまとめてコレクションしたいという需要の現れであり、本作もそのラインナップの中核を担っている。

● 駿河屋での販売状況

中古ゲーム専門店として知られる「駿河屋」でも『F1レース』は定番の在庫タイトルとして取り扱われている。 価格帯は以下の通りで比較的安定している。

箱・説明書付き:2,200~2,980円

カセットのみ(状態良好):900~1,300円

ジャンク扱い(動作未確認・ラベル損傷):400~700円

在庫数は変動するが、人気が再燃するとすぐに「在庫なし」表示になることも多い。駿河屋の特徴として、商品の状態ランクが細かく設定され、詳細なコメント付きであるため、コレクターにとって信頼性の高い取引先といえる。

● オンライン以外の市場 ― 実店舗でのレトロ再評価

秋葉原や日本橋、名古屋大須などのレトロゲーム専門店では、『F1レース』は入門用タイトルとして根強い人気がある。 箱付き完品がガラスケース内に展示され、1,800~2,500円前後で販売されることが多い。中には、発売当時のチラシや任天堂公式カタログを同梱した“特別展示品”として販売されることもあり、ファンの注目を集めている。 こうした実店舗では、単なる中古ソフトではなく「昭和ゲーム文化の記念碑」として扱われており、状態の良い個体ほど歴史資料的価値を帯びている点が特徴的だ。

● 海外市場での動き

『F1レース』は海外でも“F-1 Race”として発売されており、海外版カートリッジの市場も存在する。 特に北米版(赤ラベル)は海外コレクターに人気で、状態良好なものは$30~50(約4,500~7,500円)で取引されている。 また、欧州版や香港流通版など、流通経路の違いによるバリエーションも確認されており、バージョンごとのロゴ違いを集めるコレクターも増加傾向にある。 海外では任天堂初期の“Racing Title”として位置付けられているため、国内以上に保存状態の良いパッケージが高値で取引されることが多い。

● 復刻版・再配信による影響

『F1レース』は任天堂のバーチャルコンソールやクラシックミニシリーズなどで再配信されている。特に「Nintendo Switch Online」のファミコンコレクションに収録されたことで、再び注目を浴びた。 これにより、中古市場では一時的に価格が落ち着いたが、物理ソフトとしての所有欲を求める層の間では引き続き安定した需要が存在している。 特に、“当時のカートリッジを実機で動かしたい”というファンや、ディスプレイ用に飾りたいコレクター層には根強い人気があり、再配信による価値下落は限定的である。

● 総括:ファミコン黎明期の象徴としての普遍価値

現在、『F1レース』は高額プレミアが付くタイトルではないものの、ファミコン黎明期を象徴する任天堂ブランドの歴史的作品として、確実に市場での存在感を保っている。 プレミア価格こそつかないが、状態の良い完品は安定して2,000~3,000円台を維持しており、ファミコンコレクションの“基本セット”として欠かせない一作とされている。 また、現代においては、親世代が子どもに“初めてのファミコン”として手渡す象徴的なタイトルにもなっており、その意味では世代を超えて受け継がれる文化的価値を持つゲームだ。 このように、『F1レース』は単なる古いレースゲームではなく、任天堂が築いた“家庭用レース体験の原点”としての記録的存在であり、今後も中古市場で静かな人気を保ち続けるだろう。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

F1(R)24 【PS5】 ELJM-30458

【中古】[PS3] F1 2010(Formula 1 2010) コードマスターズ (20101007)

【中古】 F1 2009/Wii

【中古】[PS4] F1 2019 Game Source Entertainment (20190919)

【中古】 F1 2010 Xbox360 / コードマスターズ【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】

【中古】F1 2011/PS3/BLJM60371/A 全年齢対象

【中古】[PS3] F1 2011 コードマスターズ (20111006)

【中古】 ファミコン (FC) F1 レース(ソフト単品)

評価 4.5

評価 4.5

![【中古】[PS3] F1 2010(Formula 1 2010) コードマスターズ (20101007)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1041/0/cg10410383.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[PS4] F1 2019 Game Source Entertainment (20190919)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1044/1/cg10441634.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[PS3] F1 2011 コードマスターズ (20111006)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1041/0/cg10410645.jpg?_ex=128x128)