【中古】 Hu R−TYPE1/PCエンジン

【発売】:ハドソン

【開発】:ハドソン

【発売日】:1988年6月3日

【ジャンル】:シューティングゲーム

■ 概要

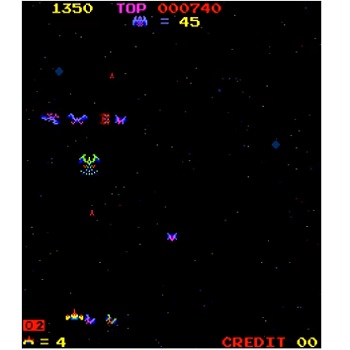

1988年6月3日、ハドソンはPCエンジン用ソフトとして『R-TYPE II』を発売しました。本作は、アーケードで圧倒的な存在感を誇った『R-TYPE』の家庭用移植における後編にあたる作品で、シューティングゲーム史に残る重要な位置づけを持っています。前編である『R-TYPE I』(1988年3月25日発売)がアーケード版の1~4面を収録していたのに対し、本作『R-TYPE II』は5~8面を収録し、シリーズ全体の完成形をPCエンジン上で実現することを目的として制作されました。

当時のPCエンジンはHuCARDと呼ばれるROMカードを媒体として採用していましたが、容量の制限からアーケード版『R-TYPE』の全ステージを1枚に収めることは不可能でした。そのため、ハドソンは分割移植という手法を取り、結果としてプレイヤーは二部作を通じて『R-TYPE』の全貌を楽しむことができる仕組みを構築しました。この分割方式は賛否両論を巻き起こしつつも、当時の技術的制約を逆手に取った巧妙な戦略として後世に語られる事例となっています。

分割移植の背景

当時、アーケードゲームを家庭用機に移植する場合、グラフィックや音声を削減して容量を圧縮することが常套手段でした。しかしハドソンは、可能な限りアーケード版に忠実な移植を目指しました。その結果、グラフィックの精細さや敵キャラクターの挙動を大きく妥協することなく収録するために、ソフトを2本に分けるという選択肢を採用したのです。これにより、PCエンジンユーザーは「アーケードそのままの臨場感」を体験できる移植作を手にすることができました。

パスワード連動システム

『R-TYPE I』をクリアするとパスワードが表示され、それを『R-TYPE II』のゲーム開始時に入力することで、パワーアップ状態を維持したまま後半ステージに挑むことができました。このシステムは、二部作を一つの大きな作品として繋ぎ合わせる役割を果たし、プレイヤーの没入感を高める効果がありました。もちろん『R-TYPE II』単体でもプレイ可能でしたが、その場合は未強化の状態からスタートするため、難易度は格段に上昇しました。この厳しさが逆に挑戦心を煽り、当時のプレイヤーの間で「真のシューターならIIを単体で攻略せよ」といった空気感を生んだことも記録されています。

幻のボス「ヤジュー」の登場

アーケード版では没になったステージ6のボス「ヤジュー」が本作で復活したことも話題となりました。テレビCMでは「幻のボス、ヤジューの復活!」と大々的に宣伝され、この一点だけでもファンの購買意欲を大きく刺激しました。当時のゲーマーにとって「未公開要素」や「お蔵入りキャラクターの復活」は非常に価値のある魅力であり、本作のアイデンティティを際立たせる要素になったといえるでしょう。

デモムービーの工夫

『R-TYPE II』のデモ画面には、7面後半のいわゆる「復活パターン」が収録されています。このシーンはゲーム中でも屈指の難所であり、プレイヤーに「こうすれば突破できる」というお手本を見せる役割を持っていました。デモを通して難易度の高さをアピールしつつ、攻略法を自然に提示するこの仕掛けは、当時のゲームデザインにおいて非常に先進的な工夫といえるでしょう。

PCエンジンにおける存在意義

本作は単なる移植作に留まらず、PCエンジンというハードの性能を世に示すショーケース的な意味合いも担っていました。緻密なドット絵、滑らかなスクロール、多彩な敵の動きは、8ビット機としては破格の完成度であり、「PCエンジンならアーケードゲームをそのままの感覚で遊べる」というイメージをプレイヤーに強く植え付けました。結果として、本作はハードの普及に大きく貢献し、PCエンジンが「アーケード移植の王道機」として認知されるきっかけとなったのです。

■■■■ ゲームの魅力とは?

『R-TYPE II』(PCエンジン版)の最大の魅力は、単なるアーケード移植に留まらず、家庭用ゲーム機におけるシューティング体験の理想形を追求していた点にあります。アーケードの臨場感を損なわない映像美、緻密に練られたゲームデザイン、そしてプレイヤーの挑戦心を掻き立てる高難度――それらすべてが凝縮され、本作を特別な存在にしています。以下では、その具体的な魅力を多角的に掘り下げてみましょう。

アーケードに迫るグラフィックと演出

PCエンジンの表現力をフルに活かしたドット絵は、1980年代後半の家庭用ゲームにおいて圧倒的な水準でした。背景には奥行きを感じさせるパララックス効果が取り入れられ、敵キャラクターも大型のものから小型の群れまで多彩に登場します。さらにステージ終盤で現れる巨大ボスは、画面全体を覆い尽くす迫力を持ち、家庭のテレビをまるでゲームセンターの筐体に変えたかのような没入感を与えました。

特に7面や8面で繰り広げられる複雑な背景スクロールやボスの多段階変形は、当時のプレイヤーに「PCエンジンってここまでできるのか」という驚きを与え、ハードの宣伝的役割を果たしていたともいえます。

独自の武装システム「フォース」の魅力

『R-TYPE』シリーズの代名詞ともいえる「フォースユニット」は、本作でも健在です。前方や後方に装着したり、切り離して独立攻撃させたりといった自由度の高さが、他のシューティングにはない戦略性を生み出しました。

プレイヤーは単に敵弾を避けるだけでなく、フォースの配置を駆使して「敵の動きを制御する」「危険な場所を無理やり突破する」といった選択を迫られます。この「考えるシューティング」としての性質が、多くのゲーマーを熱中させる大きな要因でした。

挑戦的な難易度設計

『R-TYPE II』の難易度は決して低くありません。むしろ、当時の家庭用ゲームとしては突出して高難度に設定されていました。しかしその厳しさが、「腕を磨けば必ず突破できる」という達成感につながっていました。

とくに7面や8面では、初見殺しともいえる配置や敵の攻撃パターンが多く、攻略のためには試行錯誤と学習が必須です。この「失敗を通じて上達する」構造が、プレイヤーに独特の成長実感を与え、単なる娯楽を超えた「修練の場」としての価値を本作に付与していました。

幻のボス「ヤジュー」によるサプライズ

アーケード版では没になった「ヤジュー」が登場するのも、ファンにとっては大きなご褒美でした。当時のテレビCMで「幻のボス、ヤジューの復活!」と謳われた通り、本作は単なる再現移植にとどまらず、新たな価値を加えた作品といえます。

「アーケードで遊んだことがあるプレイヤーも、PCエンジン版で初めて体験できる要素がある」という事実は、購入動機として非常に強力であり、ゲーマーの収集欲や好奇心を刺激しました。

音楽と効果音の迫力

『R-TYPE II』のBGMは、緊張感と疾走感を巧みに両立させています。ステージごとに雰囲気が異なり、重厚で不気味な旋律が流れるかと思えば、ボス戦では一気にテンポの速い楽曲へと切り替わり、プレイヤーの感情を盛り上げました。

また、爆発音やフォースの発射音など、効果音の存在感も見逃せません。家庭用ゲームにありがちな「チープさ」を感じさせず、むしろアーケードのスピーカーから響いているかのような迫力がありました。この音響面の完成度は、プレイヤーを「自分の部屋がゲームセンターになった」と錯覚させるほどでした。

デモ画面の演出と実用性

7面後半のデモは、本作の難所を象徴する見せ場です。単なるデモンストレーションに留まらず、「こう動けば突破できる」という攻略のヒントを兼ねていました。この演出は当時のゲームデザインとしては非常に先進的で、デモをじっくり観察することで自分のプレイに活かせる点は、攻略本に頼らずとも学べる仕組みとして好評を博しました。

PCエンジンユーザーに与えた誇り

『R-TYPE II』の存在は、PCエンジンユーザーにとって「このハードを持っていてよかった」と感じさせるものでした。当時はファミコンやセガ・マークIIIとの競合が激しい時代でしたが、アーケードクオリティの再現度という一点において、PCエンジンは他を圧倒しました。

「家庭用でもここまでできる」という証明は、ユーザーにとって誇らしい体験であり、友人に披露するための「自慢の一本」として語られることも少なくありませんでした。

■■■■ ゲームの攻略など

『R-TYPE II』はアーケード版の後半4ステージ(5~8面)を収録しており、いずれも非常に個性的かつ高難易度に設計されています。プレイヤーは単に反射神経を頼りにするだけではなく、敵の配置や攻撃パターンを理解し、戦略を練って挑む必要があります。以下では、ステージごとの特徴や攻略のポイントを

見出し

で整理しながら詳しく解説していきます。

ステージ5:有機的な迷宮を突破せよ

5面は「生体メカ」を思わせる有機的な背景が特徴のステージです。狭い通路に無数の敵が配置され、フォースの使い方が試されます。

序盤攻略のポイント

開幕直後から通路が狭いため、フォースを前方に装着して攻撃範囲を確保しましょう。雑魚敵は素早く殲滅しないと通路内で逃げ場を失います。

中盤の難所

背景から触手状の障害物がせり出してきます。ここでは冷静に待ち、障害物が引っ込むタイミングを見計らって進むことが重要です。無理に突っ込むと一瞬で押しつぶされます。

ボス戦のコツ

巨大な有機生命体が相手。弱点は中央部にある「心臓」のようなコア。フォースを切り離して体表に張り付け、ショットを連打するのが最適解です。

ステージ6:幻のボス「ヤジュー」登場

6面はファンにとって特別な存在。アーケード版で没となったボス「ヤジュー」が復活し、家庭用で初めて戦えるという驚きが待っています。

序盤攻略のポイント

開幕から小型敵が大量に押し寄せます。レーザーを活用し、壁を貫通して攻撃することで効率よく殲滅できます。

ボス「ヤジュー」の攻略法

巨大な龍のような姿を持ち、体を大きくくねらせながら画面を横断してきます。

弱点は頭部。フォースを前方に装着し、波動砲をタイミングよく撃ち込むのが基本。

体当たりが最大の脅威なので、動きを先読みして安全な位置を確保することが肝要です。

フォースを切り離して攻撃を任せ、自機は回避に専念するのも有効です。

ステージ7:極限の狭さと復活パターン

7面はシリーズ屈指の難所として名高いステージです。通路が極端に狭く、敵と障害物が複雑に絡み合う構成になっています。

中盤の壁地帯

壁がせり出す狭い空間を通過しながら、同時に敵弾を避けなければなりません。ここはフォースを前方に配置し、防御兼攻撃の役割を果たさせると突破しやすくなります。

復活パターンの重要性

ミスをすると初期装備でこの難所に放り込まれるため、いかに「復活できるか」が攻略の鍵となります。本作のデモ画面では、この7面後半の復活方法が実演されており、プレイヤーに大きなヒントを与えていました。

ボス戦のコツ

巨大な砲台が相手。砲口を次々と破壊しながらコアを狙う形になります。ここでもフォースの切り離しと波動砲のタイミングが重要です。

ステージ8:最終決戦、バイドコアとの対峙

8面はラスボス「バイドコア」との決戦が待つステージです。背景は荒廃した機械文明のような雰囲気で、これまでの集大成として非常に密度の濃い構成となっています。

道中のポイント

敵が上下から次々と襲いかかり、狭い空間に弾幕を張ってきます。ここはフォースを分離して敵の群れを自動攻撃させつつ、自機は弾避けに集中するのが得策です。

最終ボス「バイドコア」

画面中央に鎮座する巨大なコアを守る装甲を破壊していく流れになります。

弱点を露出させるには、装甲の開閉タイミングを見極める必要がある。

波動砲を最大チャージしてコアに撃ち込むことで、大ダメージを与えられる。

フォースをコア近辺に配置し、常に攻撃を当て続けるのが有効。

攻略の総括

最終面は覚えゲーの極致。敵配置や攻撃パターンを何度もリトライしながら体に覚え込ませることが求められます。クリア後の達成感は格別であり、多くのプレイヤーに「シューター冥利に尽きる」瞬間を与えました。

裏技や小ネタ

– パスワード入力の活用 『R-TYPE I』のクリアパスワードを使用すると、強化状態を維持して『II』に挑める。これは難所突破の大きな助けとなります。 – 残機稼ぎのポイント ステージ序盤で敵を繰り返し撃破できる配置が存在するため、パターン化して残機を増やすと安定感が増します。 – デモ画面の観察 攻略のヒントが盛り込まれているため、開始前にしっかり見て学ぶのがおすすめ。

■■■■ 感想や評判

『R-TYPE II』(PCエンジン版)は、発売当時から現在に至るまで数多くのゲーマーやメディアに語られてきた作品です。その評価は多面的で、移植度の高さを称賛する声、難易度の厳しさに悲鳴を上げる声、さらには二部作に分かれた販売形式への賛否まで、多様な意見が存在しました。ここでは当時の雑誌レビューやプレイヤーの声、そして後世に語り継がれる評価について、

見出し

を使いながら詳しく解説していきます。

アーケード移植度の高さへの賞賛

まず最も多かったのが「アーケード版に忠実な移植である」という点への評価です。PCエンジン版のグラフィックや動きの再現度は、当時の家庭用ゲーム機の中でも群を抜いていました。雑誌レビューでも「家庭でここまでアーケードそのままを体験できるのは驚異的」と取り上げられ、アーケードシューター愛好家たちを歓喜させました。

一部のプレイヤーは「テレビの前に座っているのに、気分は完全にゲームセンター」と語り、その完成度がハード普及を後押ししたのは間違いありません。

難易度への賛否

『R-TYPE II』は非常に難易度が高い作品としても知られています。特に7面や8面は、少しの判断ミスが即ミスにつながるため、当時のプレイヤーの間で「地獄の後半戦」と呼ばれることもありました。

肯定的な声

「難しいからこそ燃える」「何度も挑戦してクリアできたときの達成感が格別」と、挑戦的なゲーム性を高く評価する声も多くありました。シューターとしての腕前を試される場として、この難易度は歓迎された側面もあります。

否定的な声

一方で、「あまりに難しくて挫折した」「攻略本がないと無理」という声も根強く存在しました。家庭用ゲームは「気軽に遊べること」も重要視されていた時代であったため、カジュアル層には敷居が高すぎるとの指摘もありました。

二部作方式への意見

『R-TYPE』がIとIIに分割されたことについても、当時から大きな話題となりました。

肯定的な意見

「容量の制限を逆手に取り、アーケードを忠実に移植した英断」とする声があります。妥協せずに全ステージをしっかり再現するためには分割しかなかったと理解するプレイヤーは多く、二作を揃えることで「完全版」を所有する満足感を得られました。

否定的な意見

一方で「1本にまとめてほしかった」「続きが遊びたければまた買わなければならないのは不親切」との不満も見られました。特に学生などお小遣いに限りがあるプレイヤーには、この分割販売は悩ましい選択肢となったのです。

雑誌レビューでの評価

当時のゲーム雑誌でも『R-TYPE II』は頻繁に取り上げられました。 – グラフィックと音楽についてはほぼ満点に近い評価が与えられ、「アーケード移植の最高峰」と称賛されました。 – 一方で、難易度の高さと分割方式については賛否が割れ、「腕に自信のあるプレイヤーには最高の一本」「初心者には敷居が高すぎる」といった二面性を持ったレビューが多く見られました。

プレイヤーの体験談

当時のファンの声を振り返ると、次のような意見が多く寄せられています。 – 「友達の家に集まって交代で挑戦し、みんなで歓声を上げた」 – 「7面の復活パターンをマスターしたとき、自分が一人前になった気がした」 – 「『ヤジュー』を初めて倒したときは鳥肌が立った」

これらの体験談は、単なる娯楽以上の思い出を『R-TYPE II』が提供していたことを示しています。

後世からの再評価

現代においても『R-TYPE II』は「名移植」として語り継がれています。レトロゲーム愛好家の間では、PCエンジンの代表的タイトルのひとつとして必ず名前が挙がる存在です。特に、アーケード版を忠実に再現するために分割移植という手段を選んだ点は、技術史的にも重要な事例として評価されています。

また、「アーケード版以上に遊び込んだ」という声もあり、家庭用ならではのじっくり挑戦できる環境が、多くのファンを育てたとも言えるでしょう。

■■■■ 良かったところ

『R-TYPE II』(PCエンジン版)が高く評価されたのは、単なる移植の枠を超え、プレイヤーに鮮烈な体験を与えたからです。ここでは、特に多くのファンが「ここが良かった」と語るポイントを

で小分けにしながら詳しく解説していきます。

アーケードに迫る完成度

最も多く挙げられるのが、アーケード版の再現度の高さです。当時の家庭用ゲーム機では、グラフィックや音声の縮小は避けられないものでした。しかし本作は、その制限を工夫で乗り越え、ほぼ遜色ないクオリティを実現しました。 「自宅でアーケードそのままを楽しめる」――これは当時のゲーマーにとって夢のような体験であり、雑誌でも「PCエンジンの真骨頂」として紹介されました。

フォースを活かした戦略性

単純なシューティングではなく、戦術的なプレイが要求されるのも良い点とされました。フォースを前後に装着したり、分離して囮や攻撃に使ったりと、多彩な戦術を駆使できるため、プレイヤーごとに「自分のスタイル」で戦える奥深さがありました。 「同じ面でも、攻略法を変えれば全く違う体験になる」という自由度の高さは、繰り返し遊ぶ大きな動機となりました。

緊張感を煽る音楽と効果音

BGMや効果音の迫力は、プレイヤーの没入感を大きく高めました。ステージごとに異なる曲調は、背景や敵デザインと見事にマッチし、ゲームの雰囲気を一層引き立てています。 「ラスボス戦の音楽が始まった瞬間に手に汗をかいた」「波動砲の発射音が耳に残っている」といった声も多く、音響面の完成度は本作の大きな魅力でした。

やり込み甲斐のある高難易度

一度クリアするだけでも難しい本作ですが、その厳しさこそがプレイヤーに強い達成感を与えました。特に7面や8面を突破したときの喜びは格別で、「努力が報われるゲーム」として評価されました。 「簡単にクリアできないからこそ、長く遊べる」「毎日少しずつ上達を実感できるのが楽しい」といった意見が多く、当時の硬派ゲーマーを夢中にさせました。

幻のボス「ヤジュー」の復活

アーケード版で没になったヤジューが登場するのは、本作ならではの大きな魅力でした。テレビCMでも強調されたこの要素は、「IIを買う理由」として十分すぎるほど強力であり、ファンからは「家庭用の方がむしろお得感がある」との声も上がりました。

デモ画面に込められた工夫

デモに攻略ヒントを組み込むアイデアも好評でした。特に7面後半の復活パターンが見られるのは、プレイヤーにとって大きな助けとなり、「製作者の心遣いを感じた」と評価されました。これは単なるデモを超え、教育的な役割を果たしていたといえます。

PCエンジンというハードの魅力を体現

本作は「PCエンジンを持っていて良かった」と思わせる一本でした。他ハードでは実現できなかったアーケード級の表現は、ユーザーの誇りとなり、友人に見せびらかす「自慢のゲーム」として語られました。結果的にPCエンジンの普及を後押しする役割も担ったと考えられます。

■■■■ 悪かったところ

『R-TYPE II』(PCエンジン版)は高く評価された一方で、いくつかの点ではプレイヤーから不満や改善を望む声も寄せられました。当時のゲーム環境やプレイヤー層を踏まえると、その評価は自然なものでもあり、今なお語られる「惜しい部分」でもあります。ここでは、具体的に指摘されたポイントを

で整理していきます。

二部作に分割された販売形式

最も大きな批判は、IとIIに分けて販売されたことでした。容量の問題が背景にあるとはいえ、プレイヤー側からすれば「本来1本で収録できる内容を2本に分けて売られた」という印象を持たれがちでした。 – 学生など金銭的に余裕のない層は、両方を揃える負担が重い。 – 「片方だけ買っても完全には楽しめない」という設計は、やや不親切に感じられる。 この点は雑誌レビューでもしばしば「惜しい点」として指摘されました。

難易度が極端に高い

本作の7面や8面は、熟練者でも苦戦するほどの難しさで知られています。確かにやり込み派にとっては魅力ですが、カジュアル層からは「手が出せない」と感じる要因になりました。 – 「復活が不可能に近い場面が多い」 – 「初心者お断りのゲーム」という印象を与えてしまった といった意見も多く、結果的にファン層を狭める一因となった面も否めません。

処理落ちやカクつき

PCエンジン版は高い移植度を誇りますが、同時に「処理落ち」が目立つ場面も存在しました。敵や弾が画面にあふれると動作が重くなり、操作タイミングがズレることでミスにつながることがありました。 – 「難易度は高いのに、処理落ちで余計に死ぬのは納得できない」 といった声は、当時の雑誌投稿欄やユーザーの座談会などでも散見されます。

グラフィックの簡略化

アーケード版を忠実に再現するため尽力したとはいえ、一部の背景や敵の細部は簡略化されていました。特に大きなボスや背景エフェクトは、アーケード版と比べると迫力に欠ける部分があり、細部にこだわるファンからは「惜しい」と感じられました。

セーブ機能の欠如

パスワードで続きから遊べる仕組みはありましたが、セーブ機能は搭載されていませんでした。特に長時間プレイが難しい家庭環境では、「途中で中断できないのがつらい」という不満につながりました。 また、パスワード入力自体が煩雑で、紙に書き写す作業が面倒だと感じたユーザーも多かったようです。

フォース操作の難しさ

自由度の高いフォースシステムは魅力でもありますが、逆に「難しすぎる」と感じる初心者もいました。フォースの使い分けが上手くできないと敵に押し込まれてしまい、単なる「飾り」と化してしまうケースもありました。結果として「システムの奥深さを活かしきれない」というもどかしさを感じたプレイヤーも少なくなかったのです。

音楽の再現度への一部不満

BGMの評価は高いものの、アーケード版と比較した場合に「若干チープに聞こえる」と感じたファンもいました。PCエンジンの音源は独特であり、完全な再現は難しかったため、「雰囲気は出ているが迫力に欠ける」とする意見もありました。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

『R-TYPE II』(PCエンジン版)に登場するキャラクターといえば、自機「R-9A アローヘッド」や強力なボスキャラクター群、そしてシリーズを象徴するフォースユニットなどが挙げられます。プレイヤーの間では「攻略の相棒」として愛される存在から、「強敵だけど忘れられない」ボスまで、様々なキャラクターに対する思い入れが語られてきました。ここでは、特に人気や印象の強いキャラクターを

で整理しながら掘り下げていきます。

自機「R-9A アローヘッド」

やはり本作の主役といえば、プレイヤーが操る「R-9A アローヘッド」です。シンプルで洗練されたデザインは、無駄がなく未来的で、当時のプレイヤーに「カッコいい」と強い印象を与えました。 – フォースとの一体感:フォースユニットを装着すると攻撃スタイルが劇的に変化し、「自機とフォースが一体となった兵器感」がファンの心を掴みました。 – 成長の象徴:未強化状態では脆弱ですが、徐々にパワーアップしていく過程は「自分の努力が機体に反映されている」と感じさせる要素であり、愛着を抱く理由となりました。

フォースユニット

シリーズの代名詞であり、プレイヤーの相棒ともいえる存在。前後に装着したり分離して独立攻撃させたりできる自由度が、多くのプレイヤーに「ただの装備以上のキャラクター」として認識されました。 – 擬人化された愛着:プレイヤーの中には「フォースがなければ自分は生き残れない」「相棒のように思えた」と語る人も少なくありません。 – 戦略の幅を広げる存在:単なる火力増加ではなく、「守る」「道を切り開く」「敵の行動を制御する」といった役割を果たすため、プレイヤーの思考に深く入り込みました。

ボスキャラクター「ヤジュー」

『R-TYPE II』最大の話題を呼んだのが、幻のボス「ヤジュー」です。アーケード版では没になった存在が家庭用で復活したことは、当時のゲーマーにとって特別な体験でした。 – ビジュアルの衝撃:龍のような姿で画面をのたうつ姿は迫力満点。家庭用で初めて見たプレイヤーは「本当にこんなボスが隠されていたのか」と驚かされました。 – 強敵ゆえの人気:動きが激しく攻撃範囲も広いため、倒すには高度な操作が要求されました。そのため「苦戦したけど忘れられない」という印象が強く、多くのファンにとってお気に入りのボスになっています。

7面の巨大砲台ボス

7面のボスは多数の砲口を備えた巨大兵器。プレイヤーを弾幕で追い詰めるその姿は「無機質な恐怖」を体現しており、強烈な印象を残しました。 – フォースの活用がカギ:コアに迫る前に砲口を破壊しなければならず、フォースをどう使うかで攻略法が大きく変わる点が、プレイヤーに「知恵比べ」の楽しさを与えました。 – 愛憎入り混じる人気:多くのプレイヤーを苦しめた一方で、「R-TYPEらしさ」を象徴する敵として人気を集めています。

最終ボス「バイドコア」

シリーズを締めくくる象徴的存在が、ラスボス「バイドコア」です。画面中央に鎮座し、装甲に守られた弱点を持つこの巨大生命体は、プレイヤーの長い戦いの集大成でした。 – 圧倒的存在感:画面全体ににらみを効かせる姿は、戦慄と同時に畏敬の念を抱かせました。 – 倒した時の感動:攻略が非常に困難なだけに、撃破した瞬間の達成感は他のどの敵よりも大きく、多くのプレイヤーが「シリーズで一番忘れられない敵」と語ります。

その他の人気キャラクター

– 雑魚敵群:特徴的な編隊飛行や独特の動きを見せる小型敵も、「嫌いだけど印象深い」「初見で驚かされた」と語られることが多いです。 – 背景ギミック:触手や機械的なトラップなど、キャラクター性を持つ背景ギミックもプレイヤーの記憶に残りやすく、「敵より怖かった」という声も聞かれました。

[game-7]

■ 中古市場での現状

1988年に発売された『R-TYPE II』(PCエンジン版)は、現在では完全にレトロゲームの領域に属するタイトルです。そのため新品はほぼ市場に流通しておらず、中古市場が入手手段の中心となっています。ここでは、ヤフオク・メルカリ・Amazonマーケットプレイス・楽天市場・駿河屋といった代表的な取引サイトごとに、相場や流通傾向を

で区切りながら詳しく見ていきましょう。

ヤフオク!での取引価格

ヤフオク!では『R-TYPE II』のPCエンジン版がコンスタントに出品されています。 – 価格帯:2,000円~4,000円程度が相場。 – 状態による差:箱や説明書が揃っている美品は3,500円前後、ラベルやケースに擦れがあるものは2,000円台で落札される傾向があります。 – 入札傾向:希少な美品や未開封品は入札数が伸びやすく、終了直前に値が跳ね上がるケースも見られます。 コレクター向けに「帯付き」「付属品完備」といった要素が重視され、出品説明の丁寧さも価格に影響する市場です。

メルカリでの販売状況

フリマアプリ「メルカリ」では、ヤフオクよりも手軽に取引が行われるため回転が速いのが特徴です。 – 価格帯:2,200円~3,500円が主流。 – 売れ筋条件:「箱あり・動作確認済・送料無料」と記載された商品が人気。 – 値引き交渉:購入希望者から値下げ要求が入るケースが多く、2,000円前後まで下がって取引されることも少なくありません。 そのため、状態の良い品であっても、出品者が早く売りたいと考えていれば比較的安く入手できる可能性があります。

Amazonマーケットプレイスでの価格

Amazonでは中古ゲームが安定的に出品されていますが、全体的に相場は高めです。 – 価格帯:3,000円~5,000円前後。 – 特徴:Amazon倉庫発送(プライム対応)の商品は、動作保証が記載されることが多く、価格は上限寄りになりやすいです。 – コレクター向けの傾向:コンディション説明が細かく記されているものは高値でも売れるため、品質を重視する層が利用しています。

楽天市場での取り扱い

楽天市場では、中古ゲームを扱う専門ショップが出品しています。 – 価格帯:3,000円~4,500円が中心。 – 特徴:ショップ出品のため動作保証が付く場合が多く、安心感を求めるユーザーが選びやすい環境。 – 在庫変動:一度売れるとしばらく在庫が途切れることもあり、ヤフオクやメルカリに比べると流通量は少なめ。

駿河屋での販売状況

中古ゲーム大手の駿河屋でも『R-TYPE II』は定番商品として扱われています。 – 価格帯:2,500円~3,500円程度。 – 特徴:駿河屋は在庫の回転が早く、一定期間「在庫切れ」となることも珍しくありません。 – 安心感:ショップ運営のため動作保証や状態説明がしっかりしており、初めて購入する人にとって安心できる入手先といえます。

総合的な相場の傾向

全体的に『R-TYPE II』は、プレミア価格とまではいかないものの安定して需要があり、状態の良い品は3,000円前後、完品美品は4,000円以上で取引される傾向があります。 また、シリーズを通してコレクションするファンも多く、『R-TYPE I』とセットで出品される場合は5,000円~6,000円程度まで跳ね上がることもあります。

コレクター需要と今後の見通し

PCエンジンソフト全般がレトロゲームブームの影響でじわじわと値上がりしており、『R-TYPE II』も例外ではありません。 – 将来的な傾向:今後さらに良品の出品数は減少する見込み。 – コレクターの関心:IとIIを揃えて完全版にしたいという需要は根強く、2本セットの価値は上がり続ける可能性があります。 「当時遊んだ思い出をもう一度」と「コレクションとして手元に置きたい」という二つの需要が重なっているため、安定した人気を維持していくでしょう。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【楽天ブックス限定特典】R-Type Delta: HD Boosted R-TYPER's PREMIUM EDITION PS5版(マグネット)

【中古】 R−TYPE FINAL/PS2

評価 4

評価 4【楽天ブックス限定特典】R-Type Delta: HD Boosted R-TYPER's PREMIUM EDITION Switch版(マグネット)

R-Type Delta: HD Boosted Switch版

シティコネクション 【Switch】R-Type Delta: HD Boosted 通常版 [HAC-P-BG9MA NSW R-Type Delta HD Boosted ツウジョウ]

評価 5

評価 5

![シティコネクション 【Switch】R-Type Delta: HD Boosted 通常版 [HAC-P-BG9MA NSW R-Type Delta HD Boosted ツウジョウ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0001/4571442047916.jpg?_ex=128x128)