【中古】かみなり坊やピッカリ・ビー DVD-BOX

【原作】:ムロタニツネ象

【アニメの放送期間】:1967年4月1日~1968年3月30日

【放送話数】:全88話

【放送局】:NETテレビ系列

【関連会社】:放送動画制作、チルドレンズ・コーナー

■ 概要

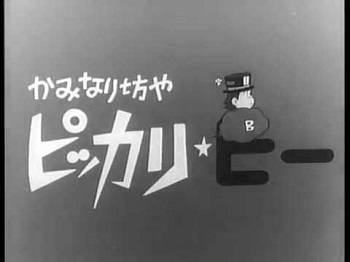

60年代末のテレビアニメ地層に刻まれた“雷”の足跡

1967年4月1日から1968年3月30日まで、毎週土曜のゴールデン帯に鳴り響いたのが『かみなり坊やピッカリ・ビー』である。モノクロ映像の高コントラストな世界に、少年の好奇心と雷雲の移動感、そして電撃的なギャグを詰め込んだ一本。アニメ産業が量産体制へ歩み出す過渡期に、家族が同じテレビの前へ集う“共同視聴”の時間を意識し、幼年層に焦点を絞った設計思想が貫かれているのが本作の要点だ。

放送の枠組みと変則話数――A/Bパート方式の実験性

まず形式面が面白い。初期は30分枠を前半Aパートと後半Bパートの二本立てとして運用し、1回の放送内で異なる趣向の短編を積む構造だった。やがて編成は変化し、Aパートを新作、Bパートを再放送へと切り替える「リフレイン型」へ移行。これにより放送回数と話数の総計が一致しないという“数えのずれ”が生じるが、裏を返せば、人気の高い素材を再循環させることで視聴体験を最適化し、制作リソースの平準化も図ったということだ。昭和テレビの現場感がにじむ、柔軟な番組運用である。

原作との距離感――ムロタニツネ象の“電気仕掛けの想像力”

原作はムロタニツネ象『ビリビリ・ビート』。紙面で磨かれた発想が、テレビの制約下で“わかりやすさ”と“テンポ”へ再配置される。さらに放送時期と歩調を合わせ、同作者の関連作が別誌で展開されるなど、雑誌×テレビの相互送客も意識された。要は、週刊誌の即時性とテレビの反復性をリンクさせ、キャラクター認知と商品(主題歌やグッズ、菓子など)への関心を段階的に上げる設計である。

主人公のコア・ギミック――雲と雷と“ピッカリ光線”

ピッカリ・ビーは、雷雲を生み、雲に乗り、雨を降らせる。クライマックスで用いられる“ピッカリ光線”は、敵の腹に花を咲かせるような、痛快かつ無害な“落とし所”を提供する装置だ。暴力で解決しない、けれどもきちんとカタルシスは得られる――幼年層へ向けた勧善懲悪のやわらかい倫理が、ギャグのかたちで定着している。

舞台のスライド――「町内騒動」から「世界横断」へ

前半は、夕暮れの商店街や学校裏庭のような“小さな現実”で騒動が起こる。中盤以降は一転、ワンパクシックスらと共に海外へ飛び出すエピソードが増え、風俗・地理・言語といった“世界の断片”が、絵と音の記号で子どもたちに届けられる。地理教材ほど厳密ではないが、旅情のシルエットを手触りよく与え、子どもに「世界は広い」というスケール感を植え付けた功績は小さくない。

制作ラインとスポンサー文化――“一社提供”が整えた安心感

昭和のテレビ文化を語るうえで見過ごせないのが一社提供である。単一スポンサーによるパッケージは、番組設計を安定させ、対象年齢に合わせた安心感のブランディングを可能にした。結果、内容は“健全路線”を強く志向する。暴力性をコメディで中和し、家族の団欒に置いても違和感のないトーンで30分を走り切る――そういう昭和的コンプライアンスが、画面の隅々にまで浸透している。

前番組からの学習効果――“健全化”のチューニング

同時間帯の前番組が人気を得ながらも親世代の反発を招いた反省は、本作の設計に明確に影を落とす。いたずら心は残しつつも、家庭・学校・近隣といった“社会の最小単位”への敬意を崩さない線引きがなされ、子どもがまねしても危険が少ないギャグ・行動例へと調整された。これにより、保護者の許容と子どもの笑いのバランスを丁寧に取り直している。

演出とモノクロ表現――“白と黒のスピード感”

カラー普及前夜のモノクロ作品は、線のメリハリと影の配置が肝要だ。本作も、黒ベタの勢いとホワイトの抜けで、電撃・雲・雨粒といった“気象の運動”をスピーディに描写する。背景は簡潔、アクションは誇張。画面情報量を絞りつつ、動きと擬音で臨場感を稼ぐアニメ文法が、小さなブラウン管でも“伝わる”。音響面では、雷鳴・落雨のSEがギャグの起伏を刻むメトロノームの役目を果たし、歌と台詞の切り替えでリズムを作る。

キャラクター配置――“弱さ”と“やさしさ”の均衡

ピッカリ・ビーの奔放さに、雲井家の成員やワンパクシックスの個性が反射する。気弱・見栄っ張り・計算好き――子どもの等身大の欠点がユーモアに変換され、そこに00五ェ門の発明ギャグが絡み、さらにガポネコの狡猾さがツッコミ役となって転がす。キャラクターは“正・反・合”の三つ巴で動き、短尺の中でも起承転結が立つよう周到に組まれている。

世界観の倫理設計――“懲らしめるが、壊さない”

敗者が過剰に痛まない。問題は笑いで回収され、人間関係は翌週に持ち越せる程度に修復される。これが幼年層向けシリーズの強度であり、“視聴後に部屋の空気が軽い”作品体験を保証する。ビーの超常的な力は、あくまで騒ぎの収束へ使われ、支配や報復の象徴にはならない。この態度が、本作の長期放送を支えた見えない規範だ。

学びの芽――世界と科学への“導入線”

雷という自然現象を“怖いが面白い”対象へ置き換え、雲・雨・風のふるまいを擬人化する発想は、のちの科学教材アニメの方法論にも通じる。また、外国を小道具・衣装・音型で象徴し、文化の差異を“お話の味付け”として楽しませることで、異文化への初歩的関心を育む装置としても機能した。

産業面での意義――再利用とパッケージ化の先駆

A/Bパートの再放送混在は、ヒット回の“二次利用”を早い段階から意識していたことの証左だ。さらに、放送から年月を経て全話DVD-BOXがまとめられた事実は、昭和期の児童向け作品がアーカイブ商品として成熟市場に再投入できることを示す好例でもある。モノクロ作品でも、物語構造と楽曲の強ささえあれば、世代をまたいだ再評価が成立する。

総括――“雷の子ども”が照らした半世紀

『かみなり坊やピッカリ・ビー』は、ただの懐古品ではない。短編の積層、キャラクターの反射的関係、健全路線の倫理設計、そしてモノクロ画面のスピード感――これらが、家族の土曜夜という場に最適化され、昭和の居間に“安全で笑える騒動”を届けた。現在の視点から見れば、暴力を増幅せず笑いで昇華する優しい解決法、地域から世界へ視野を広げる教育的遊歩、そして映像資産を後年に活かすパッケージ戦略が、一本の雷の筋のようにまっすぐ通っている。半世紀を越える時間が示すのは、派手さよりも律動と安心の持続力である。

[anime-1]

■ あらすじ・ストーリー

雷の国からの訪問者――ピッカリ・ビー誕生

物語は、雷鳴が轟く夜に始まる。雲の上に広がる“カミナリの国”で、ひときわいたずら好きな少年が地上への憧れを募らせていた。その名はピッカリ・ビー。雲を蹴って飛び回る彼は、好奇心のまま地上へと降りてしまう。落雷の閃光とともに現れた彼を最初に見つけたのは、平凡な小学生・雲井ポン太郎。怖がりながらも放っておけない性分のポン太郎は、ビーを自宅へ連れ帰り、家族と共に奇妙な共同生活が始まる。

ビーは最初、人間の言葉を理解できず、思ったことを雷鳴や光で表現してしまう。そのため、雲井家では日常が騒がしい“電気の嵐”に包まれる。だが、おばあちゃんのさくらや妹のチーコたちの温かさに触れるうち、彼は次第に人間の暮らしに馴染んでいく。空の上ではわからなかった“人間らしさ”という不思議な感情を、少しずつ覚えていく過程が序盤の核だ。

ワンパクシックスとの出会いと友情

やがてビーは、ポン太郎のクラスメイトたち――ゴン太、ガミ子、カルダン、レジ、ゲンショクといった個性豊かな仲間たち、通称「ワンパクシックス」と出会う。最初は不思議な力を持つビーを怖がりつつも、その無邪気さに惹かれ、彼らはビーを仲間として受け入れる。友情と冒険が日常の中で生まれ、物語は学校・町内・公園といった生活空間を舞台に転がりはじめる。

この段階のエピソードは、一話完結のコメディ色が濃く、ビーの雷雲や「ピッカリ光線」が引き起こす小さな事件が中心だ。失敗して反省する、でもまた新しい発見をする――という繰り返しの中に、子どもの成長を映す。単なるいたずらアニメではなく、“失敗を経て理解に至る”物語構造が見て取れる。

敵か味方か――00五ェ門とガポネコの登場

物語が進むにつれ、舞台は賑やかに拡張していく。お調子者の科学忍者00五ェ門と、その子分のネズミ・次郎吉、さらには野良猫軍団の首領ガポネコが登場し、物語に混沌とユーモアを加える。五ェ門は奇妙な発明品を振りかざして町を混乱させるが、どこか憎めないキャラクターとして描かれる。ビーたちは彼の発明が引き起こすトラブルを収めるために奔走する。 ビーの「ピッカリ光線」が発動するたび、問題は笑いのうちに解決され、敵味方の区別さえ曖昧になっていく。この“戦いではなく調和への帰結”は、作品のメッセージを象徴している。

日常から冒険へ――物語の拡張期

シリーズ中盤、舞台は町内を飛び出す。ワンパクシックスとビーは雲に乗って空を旅し、世界各地の珍しい国や風景に出会う。北極でペンギンの親子を助けたり、アフリカの草原で象の群れを守ったり、ある時は海底都市へ迷い込んで人魚と交流したりと、想像力豊かなエピソードが続く。 国際的な題材を扱いながらも、そこには教育番組のような堅さはなく、あくまで「遊びの延長としての世界旅行」。異文化との出会いを“冒険ごっこ”の感覚で描き、60年代の子どもたちに新しい地球のイメージを与えた。

雲井家の日常と家族の絆

旅立ちや冒険があっても、作品の軸はあくまで雲井家の生活にある。ポン太郎の母・あやめは息子の教育に熱心で、ビーの存在に頭を抱えながらも、心の底では家族として受け入れている。父・カンタローは玩具会社の社員として家庭と仕事に板挟みの日々。祖母のさくらは一家の精神的支柱で、雷の子・ビーを“天からの授かりもの”と見守る。こうした家族描写が、ファンタジーの根底に“現実の温度”を通わせている。

繰り返されるいたずらと反省――教育的コメディ

ビーのいたずらはときに度が過ぎる。学校の黒板を雷で焦がしたり、雲を呼んで町を雨でびしょ濡れにしたりする。しかし彼の行動の根底には、悪意ではなく「知りたい」という純粋な好奇心がある。ポン太郎たちはその失敗を責めず、共に修正し、学び合う。この過程が作品全体に温かみを与え、教育的なメッセージを帯びる。視聴者の子どもたちは、ビーの行動に自分の失敗を重ねながら、正しさや思いやりを自然に学んでいった。

笑いの中の“優しさ”――懲らしめの美学

悪役たちをやっつけるとき、ビーは拳ではなく光で笑わせる。“おへそに花を咲かせる”という奇想天外な描写は、暴力の代わりにユーモアで解決する象徴的な演出であり、1960年代の児童アニメにおける倫理的革新とも言える。観ている子どもは安心して笑えるし、大人はその無害さに微笑む。この二重の安心設計が、家庭向け番組としての安定した人気を支えた。

世界編での文化的テーマ

終盤の“世界編”では、単なるドタバタではなく、異国の人々との交流を通して“他者理解”がテーマ化される。国や言葉が違っても心は通じる、という定番ながら温かな教訓を描く。例えば、砂漠の国でビーが雷を起こせずに苦しむ回では、“自然と環境の違い”という科学的視点を子ども向けに噛み砕いて見せた。乾燥地帯で能力を発揮できないビーの姿は、異なる条件に適応する大切さを象徴している。

ビーの成長と別れ

シリーズ終盤、ビーは次第に成長していく。最初は無邪気で衝動的だった少年が、他人を思いやること、約束を守ることを学び、やがて“雷の国”へ帰る決意を固める。別れの場面では、ポン太郎や仲間たちの涙と笑顔が交錯し、短いセリフの中に深い情感が込められる。ビーは「人間の世界は楽しかった」と言い残し、雲の中へ消えていく。空が光り、雷鳴が鳴るラストシーンは、まるで一つの季節が終わる合図のようだ。

作品構成のリズム――連作短編の妙

全53回・88話というボリュームながら、一話ごとの独立性が高く、どの回から見ても楽しめる構成になっている。日常編と冒険編、教育的エピソードとギャグ回のバランスが良く、週ごとに異なるトーンで飽きさせない。これは子ども番組としての理想形であり、脚本チームが視聴者の集中力や時間帯を計算して練り上げた結果だとわかる。

道徳とユーモアの融合――“笑って学ぶ”構造

各エピソードの裏には小さな教訓が潜んでいる。嘘をつけば雷が落ちる、弱い者いじめは恥ずかしい、努力すれば報われる――そうした普遍的な価値を、押しつけず笑いとリズムで伝える。ビーがトラブルを引き起こしても、最終的に反省し「もうしないよ」と言う。その繰り返しの中で、視聴者の子どもたちは自然に“善悪の境界”を学ぶのだ。

シリーズ全体の印象と余韻

最終話を終えたあとも、ビーの雷鳴が心に残る。雲の切れ間から射す光のように、この作品は60年代の子どもたちに、少しだけ広い世界とやさしい想像力を教えてくれた。モノクロ映像の中で輝くビーの笑顔は、当時の日本社会が高度経済成長へ向かう中で失いかけていた“童心”そのものだった。 『かみなり坊やピッカリ・ビー』は、単なるギャグアニメではなく、“笑いながら生きる力”を伝える寓話でもあったのである。

[anime-2]

■ 登場キャラクターについて

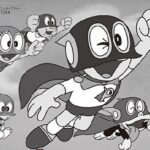

雷の子ども・ピッカリ・ビー――無邪気と奇跡の象徴

本作の中心に立つのは、雷の国からやってきた少年・ピッカリ・ビーである。彼は天真爛漫で、地上のすべてに興味を持つ好奇心の塊のような存在。頭には“ピッカリ・ハット”と呼ばれるシルクハットを被り、そこから生み出される電光が彼の魔法の源だ。 雷雲を呼び、空を自在に飛び回る能力を持つ一方で、どこか抜けた性格をしており、人間の世界ではトラブルメーカーとして知られている。だがその無鉄砲さが物語の推進力であり、笑いの原動力でもある。 彼の特徴的な必殺技“ピッカリ光線”は、敵のへそに花を咲かせ、笑いで対立を解くという象徴的なアクションだ。暴力や報復ではなく、ユーモアによって問題を解決するという姿勢が、ビーというキャラクターの人格を形づくっている。

ビーは作品を通して成長する存在でもある。初期の彼は人間の言葉を話せず、感情を稲妻の閃光でしか表現できなかったが、雲井家の人々と関わるうちに言葉や感謝、優しさを学んでいく。その過程は単なるギャグの連続ではなく、「異世界の子が人間性を学ぶ寓話」として描かれている。最終話で彼が雷の国へ帰るとき、観る者はまるで一人の少年が成長して巣立つ瞬間を見届けるような感慨を覚えるのだ。

雲井ポン太郎――“普通の子ども”代表としての視点

ビーの親友であり、物語の観測者でもあるのが雲井ポン太郎。彼はどこにでもいるような気弱で不器用な小学生。勉強が苦手で、クラスでも少し頼りない存在だが、ビーに出会ってからはその性格が変わっていく。 最初こそ雷の子を怖がっていたが、次第に彼を兄弟のように思い、困ったときには一緒に知恵を出し合う関係になる。ポン太郎は“人間の代表”としての立場を担っており、ビーと人間世界の間に橋を架ける存在と言える。 ときに彼の臆病さがギャグに使われ、ときに優しさが物語の救いとなる。視聴者の子どもたちはこのポン太郎を通して、ビーの不思議な世界を“自分ごと”として体験していたのだ。

雲井家の人々――家庭的温かさの象徴

ビーが居候する雲井家は、昭和の家庭像そのものだ。父のカンタローは玩具会社のサラリーマンで、家庭では少し頼りないが根は真面目。母のあやめは現代的な美人でありながら、教育熱心な厳しさを併せ持つ。祖母のさくらは物語の良心的存在で、ビーを「天からの授かりもの」と受け入れ、彼を人間界に馴染ませる。 妹のチーコはしっかり者で、ビーとポン太郎の無茶を冷静に見守るバランス役。こうした家族構成が、物語の基盤となっている。雲井家があるからこそ、ビーのいたずらが笑いで済むし、失敗も家庭のぬくもりの中で許される。これはまさに、60年代アニメが掲げていた“家庭教育の理想形”と言っていい。

ワンパクシックス――子ども社会の縮図

ポン太郎とビーを取り巻く「ワンパクシックス」は、当時の小学生たちの多様性を象徴している。 リーダー格のゴン太はガキ大将タイプだが、暴力に頼らない正義感を持つ。ガミ子は紅一点で口うるさいが、仲間思いの姉御肌。ゲンショクは食いしん坊で少し鈍くさいが憎めない性格。カルダンはおしゃれに気を使う上品な少年で、当時としては珍しいファッション志向のキャラ。レジは算盤を持ち歩く計算好きで、現実主義者的な存在だ。 この六人は単なる背景キャラではなく、それぞれがエピソードを持ち、回ごとに主役を務めることもある。彼らのやり取りは、子ども社会の“善意と小競り合い”を等身大に描き出している。

ハギシリ――忠犬にもなれない愛すべき犬

雲井家の飼い犬ハギシリは、怯えっぽくてドジな犬。ガポネコに餌を取られたり、五ェ門に道具を盗まれたりと踏んだり蹴ったりだが、愛嬌があり、どんなときもビーや子どもたちを見守る存在だ。犬の弱さを通じて「勇気を出すこと」の意味を描く回もあり、脇役ながら印象に残るキャラクターである。

敵役であり憎めない男――00五ェ門

自称「科学忍者」の00五ェ門は、作品に欠かせないコメディリリーフである。語尾に「ござるよ」と付ける奇妙な口調、鼻の穴に煙草を突っ込むという風変わりな癖、そして毎回失敗する発明の数々。彼の登場シーンは常に混乱と笑いを呼ぶ。 しかし五ェ門は単なる悪党ではない。どこか間が抜けていて、人情に弱く、ビーたちと協力して事件を解決することさえある。37歳という設定もユニークで、子どもたちにとっては“大人のようで子どもっぽい”中間的な存在として映っていた。彼のドジぶりは、当時の大人社会の風刺としても受け取れる。

ガポネコ――野良猫のボスと猫社会の掟

眼帯を付けた野良猫のボス・ガポネコは、五ェ門とは別系統のライバルである。狡猾で時に冷酷だが、筋を通す義侠心も持ち合わせている。ビーの力を利用しようとしたり、雲井家の犬ハギシリを脅したりと悪事を働く一方で、いざという時には正義の側に立つこともある。 ビーが困った時に助けに現れるエピソードでは、敵味方の境界が溶け合う瞬間が描かれ、作品に奥行きを与えている。ガポネコのキャラクター造形には、“悪の中にも人情がある”という昭和アニメ的な人間観が表れている。

次郎吉――ボケとツッコミの間を漂う子分

五ェ門の相棒・ネズミの次郎吉は、常にツッコミ役として登場する。五ェ門の暴走に巻き込まれながらも、どこか楽しそうにしている姿が微笑ましい。彼は悪役サイドの“良心”のような立ち位置で、時にビーたちに助けられたり、共闘することもある。38話ではガポネコと手を組みビーのハットを奪うが、最終的には後悔して仲間を助ける。この小さな裏切りと贖罪のエピソードが、子ども視聴者に「正直さの大切さ」を印象づけていた。

その他の脇役たち――日常を彩るモブの妙

町の人々、学校の先生、通りすがりの商人など、各回のゲストキャラも個性的だ。特に押し売りのセールスマンや勉強ロボットのエピソードでは、当時の社会風刺が感じられる。高度経済成長期の「便利さへの憧れ」や「機械への過信」をコミカルに描いており、子ども番組でありながら時代の空気を反映している点は見逃せない。

キャラクター同士の関係性――小さな社会の縮図

この作品の登場人物たちは、それぞれが互いの欠点を補い合う構造で動いている。ビーの衝動性をポン太郎の慎重さが支え、五ェ門の愚かさを次郎吉の常識が和らげ、ガポネコの狡猾さをビーの無邪気さが中和する。こうした“相補関係”が繰り返されることで、物語にリズムが生まれる。視聴者にとっても、自分に似たキャラが必ず一人はいるように設計されており、親近感を抱かせる作りになっている。

キャラクターの象徴性――雷・雲・猫・人間

各キャラクターの設定には象徴的なモチーフが潜む。ビーは雷=エネルギーと純粋さ、ポン太郎は雲=受け皿と成長、五ェ門は煙=虚栄と滑稽さ、ガポネコは夜=野生と本能を表している。つまり本作全体が、自然の要素を人格化した寓話でもあるのだ。天候や動物を通じて人間社会の縮図を描くこの手法は、のちの児童アニメにも受け継がれていく。

視聴者の記憶に残る存在感

ピッカリ・ビーというキャラクターは、当時の子どもたちにとって“雷が怖くなくなる存在”だった。彼の笑顔と光の演出が、雷という自然現象を「危険ではなく楽しいもの」として再定義したのである。五ェ門やガポネコといった脇役たちも、ドタバタの中で“悪役の愛嬌”を体現し、視聴後に温かい余韻を残す。モノクロの画面でありながら、キャラクターたちは確かな個性と色彩を持って記憶に残った。

[anime-3]

■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング

雷鳴のように始まるオープニング――「ピッカリ・ビーのうた」

『かみなり坊やピッカリ・ビー』の幕を切るのは、明るくも不思議なリズムを持つオープニングテーマ「ピッカリ・ビーのうた」である。作詞はピッカリ・ビー・グループ、作曲・編曲は萩原哲晶、歌は天地総子とボン・くーる、そして台詞で00五ェ門役の近石真介が参加している。 イントロの雷鳴を模した打楽器の響きから始まり、テンポのよい行進曲調のメロディが続く構成で、聞くだけで胸が弾む。天地総子の澄んだ声がビーの無邪気さを象徴し、バックコーラスのボン・くーるがそのエネルギーを支える。子どもたちはこの曲を聞いた瞬間に、雷の子が雲の上から飛び出してくる情景を自然に想像できたという。 特に特徴的なのは、サビ部分の“ピッカリ ピッカリ ピッカリ・ビー!”という掛け声。リズムの反復が視聴者の耳に強く残り、放送当時は学校や公園で子どもたちが真似をして歌う姿が多く見られた。歌そのものがビーの“分身”であり、作品全体のトーンを決定づけた主題歌と言える。

歌詞に込められたメッセージ――明るさと善意の象徴

この主題歌の歌詞は、一見すると単純な童謡風だが、その中には作品のテーマが凝縮されている。「怒っても 笑っても 空には光る ピッカリ・ビー」という一節は、雷の子が単なるいたずら者ではなく、笑顔を届ける存在であることを示している。 歌全体を通して、“悪いことをしても反省すれば光になれる”という道徳的メッセージが隠されており、60年代の子ども向けアニメが掲げた教育的要素を音楽の形で表現している。加えて、オーケストラのブラスやドラムの配置が非常に巧みで、アニメ作品としては珍しく、ジャズとマーチの中間のような軽快さを持つ点も注目される。

挿入歌「ピッカリ・ビーはいいな」――穏やかな午後の情景

挿入歌「ピッカリ・ビーはいいな」は、真理ヨシコの柔らかい歌声で歌われる。放送ではエピソードの合間やビーが落ち込むシーン、あるいは和解の瞬間に流れた。メロディラインはシンプルで、口笛を思わせる穏やかな旋律。視聴者の間では“午後の太陽のような曲”と評されることもあった。 歌詞には「雲の上にも 友だちがいる」「泣いたあとには 笑顔が咲く」といったフレーズが並び、作品の“反省と再出発”の精神を支えている。ビーが人間界で経験する小さな失敗を優しく包み込むような曲であり、オープニングの明るさとは対照的に、内省的な情感を担う重要なパートだ。

エンディング曲としての機能――余韻と癒やし

この曲はエンディングではインストゥルメンタル版として使用され、視聴者を次回への余韻へと導いた。映像では、ビーが雷雲の上をゆっくりと飛んでいくシルエットが流れ、子どもたちはその画面を見ながら“また来週も会える”という安心感を得ていたという。 当時は録画技術が一般的でなかったため、音楽が“記憶を呼び起こす鍵”として強い役割を果たしていた。このエンディングの旋律を聞くだけで、視聴者はビーの冒険を思い出すことができたのだ。

「雲のドライブ」――空の旅を描くイメージソング

萩原哲晶が作詞・作曲・編曲を手がけ、美保くるりが歌った「雲のドライブ」は、作品中で直接の劇中歌として使われることもあれば、ラジオ放送やレコード特典として流れることもあった。 この曲はタイトルどおり、ビーが雷雲を車代わりにして空を走るイメージを描いており、テンポは軽快で、8分の6拍子のゆらぎを持つリズムが独特の浮遊感を生む。メロディの途中で風を模したフルートが入るなど、アニメ音楽の枠を超えた実験的なサウンドが印象的だ。 「雲のドライブ」はファンの間で人気が高く、のちに発売されたサウンドトラックLPではボーナストラックとして収録された。現存する音源の音質はやや荒いものの、そのノスタルジックな響きが“昭和の空気”を色濃く伝えてくれる。

音楽制作陣のこだわり――萩原哲晶のリズム感覚

萩原哲晶は、当時のテレビアニメにおける音楽表現を広げた作曲家の一人である。『おそ松くん』や『忍者ハットリくん』などでも知られ、コミカルな動きに合わせた音楽の“間”を設計する名手だった。 『かみなり坊やピッカリ・ビー』でも彼のセンスは遺憾なく発揮されている。雷の音を打楽器で表現し、キャラクターの動きを強調するためにリズムを先行させる技法を多用。さらに、ビーの光線発射シーンでは電子オルガンのグリッサンドを挿入し、雷の閃光を聴覚的に感じさせる試みもなされている。モノクロ映像ながらも音で“色”を感じさせる、その独特な音響構築が作品を支えていた。

台詞入り主題歌の魅力――声優と音楽の融合

オープニングで特徴的なのは、00五ェ門役の近石真介による台詞が曲中に挿入されている点だ。「わしが出てきたからにはもう安心でござるよ」といった一言が、音楽のリズムと一体化して笑いを誘う。この構成は、当時の子ども向けアニメとしては革新的だった。 単に歌を流すのではなく、“キャラクターが歌に参加する”ことで、物語の世界観を音楽と融合させる。後年のアニメで一般化した“キャラソン”文化の先駆け的存在とも言える。声優の存在感を楽曲の中に組み込み、視聴者がキャラクターとの距離を縮められるよう設計されていた。

音楽の記憶と時代背景

1960年代後半は、家庭にステレオレコードプレイヤーが普及し始めた時代だった。テレビで流れた曲をレコードで聴き返すことは、多くの子どもたちにとって“憧れ”だった。『ピッカリ・ビーのうた』や『雲のドライブ』も、当時のシングル盤として発売され、B面には劇中BGMが収録されていた。 現在残る資料によると、当時のEP盤は限定生産であり、番組終了後にはすぐに廃盤となったため、現存する原盤は非常に希少である。これらのレコードは、後年のDVD-BOX発売時に特典CDとして一部復刻され、往年のファンを喜ばせた。

視聴者が語る“思い出の歌”

当時の視聴者の証言によれば、主題歌を聞くと「夕方の放送が始まる合図」として家族全員がテレビの前に集まったという。歌詞を全部覚えている人も多く、後年のアニメソングイベントなどでこの曲が流れると、年配の観客が自然と口ずさむ光景が見られる。 特に天地総子の歌声は“昭和の母性”を感じさせると評され、単なる子ども番組の曲以上の感情的深みを与えている。音楽が物語の温度を支え、キャラクターたちの心情を映し出す“もう一つの脚本”として機能していたのだ。

音楽的総括――雷鳴と旋律のハーモニー

『かみなり坊やピッカリ・ビー』の楽曲群は、単に番組の装飾ではなく、作品全体を通しての“感情の地図”であった。オープニングの高揚、挿入歌の安堵、エンディングの静けさ。その三拍子が見事に揃い、アニメのテンポと心のリズムを同調させている。 雷を題材にした作品であるにもかかわらず、音楽は決して激しすぎず、むしろ柔らかく温かい。これは作曲家・演奏家・歌い手のすべてが、“子どもに安心を届けたい”という一つの信念を共有していたからだろう。音楽が笑いと涙の架け橋となり、作品の記憶を半世紀経ても消さない――それが『かみなり坊やピッカリ・ビー』の音楽世界の最大の魅力である。

[anime-4]

■ 声優について

個性豊かな声の共演――60年代声優陣の黄金バランス

『かみなり坊やピッカリ・ビー』の魅力を語るうえで欠かせないのが、登場人物たちに命を吹き込んだ声優陣の存在である。モノクロ映像という制約の中で、声はキャラクターの色彩そのものだった。視覚的な情報が限られていたぶん、声優の演技力が作品の印象を大きく左右していたのである。 この作品に参加した俳優陣は、後年アニメ史の中で“声の職人”と称される名優ばかり。演技が舞台劇の延長だった時代に、台詞と音のリズムで感情を伝える技術を確立していった人々の姿が、この作品を通じて見えてくる。

主人公・ピッカリ・ビー役 千秋ちあき――無邪気さと優しさの融合

主人公のピッカリ・ビーを演じたのは千秋ちあき。彼女の澄んだ声は、少年役としての軽やかさと母性的な温かみを兼ね備えていた。 ビーの「ピッカリ!」という決め台詞には、驚き・喜び・反省といった感情のすべてが込められている。千秋の演技は、まるで実際に雷が笑っているかのような生き生きとしたトーンで、子どもたちの心を掴んだ。 彼女は当時、まだ女性声優が少年役を演じることが珍しかった時代の第一線に立つ存在だった。後年の作品で活躍する少年声優たちが彼女の芝居を参考にしたという逸話も残る。特に第1話で人間の言葉を覚えようと苦戦するビーのシーンでは、幼い発音から自然な日本語へと移行する過程を、声の微妙な変化だけで表現しており、その繊細な演技力が光る。

雲井ポン太郎役 加藤みどり――“普通の子”を演じる難しさ

ビーの相棒・雲井ポン太郎を演じたのは加藤みどり。後に『サザエさん』のフグ田サザエ役で国民的声優となる彼女だが、当時は少年役も多く担当していた。本作での加藤は、声のトーンを低く抑え、素朴で気弱な少年像を的確に描いている。 加藤の演技は派手さこそないが、ビーの暴走に対するツッコミや驚きの反応が絶妙で、作品全体のテンポを支えていた。視聴者にとってポン太郎は感情移入の窓口であり、加藤の安定した演技がビーの奔放さを際立たせる。 また、加藤は声の中に小さな“ため息”や“笑い”を織り交ぜることで、家庭的な日常感を表現するのが非常に上手い。ビーとの会話劇では、まるで本当の友達と話しているかのような自然さが感じられる。

雲井家の大黒柱・カンタロー役 大宮悌二――温かくも頼りない父親像

雲井家の父親・カンタローを演じたのは大宮悌二。深みのある声質で知られる彼は、優しさとおかしみを同時に表現できる稀有な存在だった。 家庭内ではお母さんに頭が上がらないが、仕事では一生懸命という“昭和のお父さん像”を体現。ビーを叱るときの少し情けない声のトーンや、息子ポン太郎を励ますときの穏やかな語り口に、彼独特の人間味が漂う。 モノクロ時代の父親キャラはステレオタイプに陥りがちだが、大宮の演技は単なる“お説教役”ではなく、ユーモラスで共感できる人物像に仕立て上げていた。

母・あやめ役 佐山智子――家庭の軸としての存在感

母・あやめを演じた佐山智子は、落ち着いた美しい声で、作品に安定感を与えた。教育熱心で少し厳しい母親だが、心の底では家族への深い愛情を持つ。その微妙な感情の揺れを、声の抑揚で自然に表現している。 特にポン太郎が勉強嫌いを告白する第9話では、叱りつけながらも息子を信じる母の思いが滲み出ており、彼女の演技が感情の深さを際立たせた。家庭的な温もりと現代的な女性像の両立――それが佐山智子の魅力である。

祖母・さくら役 北川千枝子――昭和的やさしさの化身

祖母・さくら役の北川千枝子は、作品の“精神的支柱”を担っていた。柔らかく包み込むような声が特徴で、ビーに人間の道理を教えるシーンでは、その一言一言が深い教えに聞こえる。 ビーに「雷も怒るだけじゃだめだよ」と諭す回では、まるで日本の昔話に登場する賢者のような温かさがあった。北川の声があってこそ、この作品の“家族的倫理”が成立していたと言っても過言ではない。

チーコ役 栗葉子――少女の知恵と純粋さ

ポン太郎の妹チーコを演じたのは栗葉子。明るくはきはきとした声で、ビーや兄たちのドタバタを冷静に見つめる“しっかり者”の役柄を好演した。 彼女の演技は子どもらしさの中に知性を感じさせ、特にビーが失敗して落ち込むシーンで「泣かないで、またやり直せばいいよ」と励ます声には、年下ながら母性すら漂う。小さなキャラながら、作品全体の“優しさの象徴”となっている。

ハギシリ役 大竹宏――コミカルな犬の名演

ハギシリを演じた大竹宏は、当時から動物役を得意とする名バイプレイヤーだった。甲高い鳴き声と人間味あふれるセリフ回しを巧みに融合させ、犬のキャラクターに独自のユーモアを与えた。 「ワン!」の一言にも感情の幅を持たせるその技術は驚異的で、ハギシリの臆病さや忠誠心を声だけで伝えている。ビーに怯えながらも最後には助けに駆けつける――そんな場面の感動は、大竹の緻密な声の演技によって生まれた。

ワンパクシックスの声優陣――少年少女のカラフルな合唱

ワンパクシックスの面々も、当時の若手実力派が勢揃いしている。リーダーのゴン太を演じた高橋和枝は、後年『のらくろ』や『ゲゲゲの鬼太郎』で知られる声優で、力強さと優しさを両立した演技が持ち味。 紅一点ガミ子役の伊藤牧子は、姉御肌の台詞にキレのあるテンポを与え、少年キャラたちとの掛け合いをリズミカルにした。ゲンショク役の小宮山清、カルダン役の貴家堂子、レジ役の白石冬美――いずれも個性派揃いで、声だけでキャラクターの性格が一瞬で伝わる。 彼らの息の合った掛け合いはまるでラジオドラマのようで、会話劇のテンポの良さはこの作品の大きな魅力の一つである。

悪役陣の芸達者ぶり――近石真介・東美江・雨森雅司

00五ェ門を演じた近石真介は、放送当時すでにコメディ俳優として確固たる地位を持っていた。独特の間の取り方と、語尾の「ござるよ」をコミカルに使い分ける演技は、子どもたちに強い印象を残した。 五ェ門の子分・次郎吉役の東美江は、ネズミという小動物の軽やかさと、人間的な情けなさを絶妙に演じ分けた。 そしてガポネコ役の雨森雅司――彼の低く渋い声は、野良猫のボスとしての威厳と温かみを併せ持つ。彼の存在があったからこそ、悪役たちは単なる“悪”ではなく、人間味あるキャラとして成立していた。

声優陣の掛け合いが生んだ独特のテンポ

この作品の会話劇は、いわば「リズムのアニメ」と呼ぶべきものだった。セリフと音楽が互いに呼応し、掛け合いが一種のコメディ的リズムを形成している。 千秋ちあきの高音と近石真介の低音が交錯する瞬間、雷鳴とツッコミが重なり、視聴者の笑いを誘う。これほど明確に“音”の演出を計算していた作品は、当時としては非常に先進的だったと言える。

収録現場の裏話と制作時代の空気

当時は多重録音ではなく、一つのマイクを囲んで全員で収録する方式が主流だった。そのため、声優同士の呼吸の合わせ方が重要で、ちょっとした笑い声やアドリブがそのまま本番に残ることもあったという。 制作スタッフの回想によると、近石真介がアドリブで変な語尾を付けた際、千秋ちあきが笑ってNGになったエピソードも残っている。だがそうした“生のやり取り”が、この作品特有の温かさを生んだとも言われている。

声の文化遺産としての価値

半世紀以上経った今、当時の録音テープの多くは劣化しているが、残存する音源を聴くと、声優たちの演技がいかに豊かであったかがわかる。彼らの声は映像以上に作品の空気を伝え、モノクロの世界に“色”を付けていた。 『かみなり坊やピッカリ・ビー』の声優陣は、のちのアニメ文化の礎を築いた世代であり、彼らの声の存在こそが昭和アニメの魂である。雷の音が遠くで鳴るように、今でもその声は多くのファンの記憶の中に響き続けている。

[anime-5]

■ 視聴者の感想

放送当時の子どもたちにとっての“雷の友だち”

1967年当時、『かみなり坊やピッカリ・ビー』は、子どもたちにとって雷を怖がらずに受け止めるきっかけを与えた作品として記憶されている。多くの視聴者が語るのは、「この番組を見てから、雷が鳴っても怖くなくなった」というエピソードだ。 ピッカリ・ビーが雷を操りながらも人を傷つけないという設定は、雷という自然現象を“やさしい存在”として再定義していた。放送当時は「雷が落ちるとおへそを取られる」という民話的な言い伝えがまだ一般的に信じられていた時代。そのイメージを笑いに変えた本作は、子どもの恐怖心をやさしく包み込んだ文化的役割を果たしたと言える。

家庭での共通話題としての人気

この作品は、当時まだテレビが一家に一台という時代に、家族みんなで楽しめる番組として定着していた。特にお父さん世代は五ェ門の奇妙な言動に、母親世代はビーの素直さやチーコの健気さに共感を寄せたという。 視聴者の回想録では「土曜の夜7時半になると家族が自然とテレビの前に集まった」「ビーの『ピッカリ光線!』の掛け声に合わせて弟と手を振り上げた」など、番組が家族の習慣に組み込まれていたことが多く語られている。まさに昭和家族の団欒を象徴する一本だった。

教育的で安心して見せられる内容への信頼

スポンサーが雪印乳業(現・雪印メグミルク)だったこともあり、番組全体のトーンは極めて健全で、当時の親たちからの支持も厚かった。 視聴者の中には「子どもに安心して見せられた数少ないアニメ」と語る人も多い。過激な表現や暴力描写が抑えられ、問題は常にユーモラスに解決される。その穏やかさは、戦後復興から高度成長期へと進む日本社会の“理想の子ども像”を体現していたとも言える。 視聴者のアンケート(当時のアニメ雑誌『ぼくら』に掲載)でも、「ビーの優しいところが好き」「悪者にもやり直しのチャンスがあるのがいい」といった声が多く寄せられていた。

笑いの中の“人情”が心に残る

視聴者の多くは、単なるドタバタコメディとしてではなく、“人の気持ちを考える作品”として本作を記憶している。ビーがいたずらをして失敗し、最後には「ごめんなさい」と頭を下げる――そんなシーンが毎回のようにあったことで、子どもたちは自然に「反省」「思いやり」「やり直し」という価値観を学んでいた。 当時の新聞の投書欄には「ピッカリ・ビーは悪いことをしても反省するからえらい」「雷が笑うところがかわいい」などの感想が掲載されており、世代を超えて温かく受け入れられたことがうかがえる。

親世代の視点――“道徳のアニメ”としての評価

親世代からの評価も興味深い。前番組『おそ松くん』が過激すぎるとの批判を受けた流れの中で登場した本作は、“健全な路線”の見本として好意的に受け止められた。教育評論家の中には「ユーモアを通して子どもに倫理観を伝える好例」として、この作品を紹介する者もいた。 一方で、一部の視聴者は「少し子どもっぽすぎる」「もう少し冒険が欲しい」といった意見も残している。だが、その“子どもっぽさ”こそが時代の空気に合っており、低年齢層を中心に圧倒的な人気を誇ったのは間違いない。

声優たちへの好意的な印象

千秋ちあきの演じるビーの声は「聞くだけで元気が出る」「怒っていても可愛い」と評され、子どもたちにとってはまさに理想の友達の声だった。 近石真介の五ェ門も人気が高く、彼の「ござるよ!」という台詞を真似して遊ぶ子どもが続出したという。 視聴者の中には「五ェ門が出ると家族みんなが笑った」「あの変な喋り方が忘れられない」といった思い出を語る人も多い。音声によるキャラクター性の強さが、作品の印象を長く保ち続けた一因である。

地方局での再放送と“記憶の継承”

本作は放送終了後もしばらく地方局で再放送が続けられ、1970年代に幼少期を過ごした世代にも知られていた。再放送を見た視聴者の中には「親から“昔見てたアニメだよ”と聞かされて一緒に見た」というエピソードも多い。 こうした“親子二世代での視聴”が行われたことで、作品のメッセージが時代を越えて受け継がれていった。特にDVD-BOXが2005年に発売された際には、当時を懐かしむ50代・60代のファンがSNSやブログ上で思い出を語り、改めて再評価の機運が高まった。

印象的な回の記憶――視聴者が選ぶ名エピソード

ファンの間で印象に残る回としてよく挙げられるのが、「ビーが初めて涙を流した回」である。友だちを助けようとして自分のハットを失ってしまい、能力を使えなくなるビーの姿に、多くの視聴者が涙した。 また、砂漠で雷が起こせずに苦しむエピソードは「努力と環境の違い」を教えてくれたと語る声が多い。こうした感情の起伏を丁寧に描く脚本が、単なるギャグアニメの枠を超え、心に残るドラマ性を持っていた。

女性視聴者の記憶――母と娘で楽しめるアニメ

当時の女性誌や主婦向け雑誌では、「女の子も楽しめるアニメ」として紹介されていた。ビーのいたずらに巻き込まれるチーコやガミ子の存在が、少女視聴者の共感を呼んだためである。 母親世代からも「チーコのしっかりした性格が娘に似ている」「ビーのように明るい子になってほしい」といった感想が寄せられ、教育的・情操的な側面からも高く評価された。

懐かしさを語る現代のファンたち

現代のアニメファンにとって『かみなり坊やピッカリ・ビー』は“昭和のやさしさ”を象徴する作品として語り継がれている。SNS上では「派手さはないけれど、あの素朴さがいい」「今の時代にこそリメイクしてほしい」といった意見が散見される。 モノクロ映像やシンプルな作画がかえって心に残る、という声も多く、最新技術では再現できない“手描きの温度”を感じるという人も少なくない。音楽や効果音を含めた全体のテンポ感が、現代の子ども番組にはない“間”を提供しているという点も、再評価の理由の一つだ。

批判的な意見とその裏にある時代性

もちろん全員が手放しで称賛していたわけではない。「もう少し冒険要素が欲しい」「道徳的すぎて刺激が少ない」といった意見も存在した。しかし、それらの声は逆説的に、本作が当時のアニメにおける“穏やかな一石”だったことを証明している。 子ども向け作品が過激化しがちな中で、あえて“ゆるやかさ”を選んだことこそ、この番組の個性だった。結果として、それが半世紀を経ても懐かしさとして生き続けているのだから、制作者の選択は正しかったのだろう。

総評――視聴者の心に残った“やさしい雷鳴”

多くの視聴者にとって『かみなり坊やピッカリ・ビー』は、人生最初のアニメ体験の一つであり、笑いと安心の象徴だった。ビーの無邪気な笑顔、家族の温かさ、五ェ門の間抜けな発明――そのどれもが時代を超えて語り継がれている。 本作のファンが今も多く存在するのは、単に懐かしいからではない。そこには「他人を笑わせて幸せにする」という普遍的なメッセージがある。ピッカリ光線が咲かせる“おへその花”のように、この作品は今も人々の心のどこかに小さな光を灯し続けているのだ。

[anime-6]

■ 好きな場面

ビーが初めて人間の言葉を覚える感動の場面

多くのファンがまず思い浮かべるのは、第1話でビーが初めて「ありがとう」と言葉を発するシーンだろう。雷の国から落ちてきた直後のビーは、意味不明な音や雷鳴のような声しか出せなかった。雲井家の家族は最初、彼を怪物のように恐れたが、チーコが笑顔で手を差し出し、ビーがそれを握る瞬間――小さく「アリガト」と呟く。この一言のために、当時の音響スタッフは何度も録音を繰り返したという。 この場面には、言葉を通じて“他者とつながる”という人間の原点が描かれている。雷の子が人の言葉を覚える、それはまるで自然と文明が握手を交わすような象徴的瞬間であり、子どもたちの心に深く残った。

ビーとポン太郎のけんかと仲直り

中盤の名場面として人気なのが、第14話「ビーとポン太郎のけんか」。ささいな誤解からポン太郎が怒って「もう知らない!」と飛び出し、ビーも意地を張って空に戻ってしまう。雷が鳴り響く夜、ポン太郎は自分の言葉を悔やみ、雷雲を見上げて泣く。 そこへ降りてきたビーが「トモダチ……ケンカ、イヤ」と言って手を差し伸べる。二人が再び笑顔で手を取り合う瞬間、背景に稲妻が優しく光る。この回は友情の象徴として語り継がれており、放送当時も子どもたちの間で「けんかしてもすぐ仲直りしよう」という合言葉になった。

ガポネコが涙を流す“悪役の転機”

悪役として人気の高いガポネコにも、忘れがたい感動の場面がある。第27話「ネコにも心がある」では、ビーたちを罠にかけたガポネコが、偶然助けられたことをきっかけに心を動かされる。 ビーが自分を庇って雷を浴び、倒れた姿を見たガポネコは、初めて涙を流す。彼の「バカなヤツだ……!」という台詞は、ただの敵役ではなく、情のある生き物としての彼を印象づけた。視聴者の中にはこの回をきっかけに「ガポネコが好きになった」と語る人も多く、悪役に深みを与えた象徴的エピソードとなっている。

おへそに花が咲く!“ピッカリ光線”の名シーン

この作品を語るうえで欠かせないのが、やはり“おへそに花”の場面だ。特に第8話「悪者は笑わせろ」では、五ェ門が発明した“悪人増殖マシン”によって町中が混乱するが、ビーが「ピッカリ光線!」を放ち、悪人たちのおへそに小さな花を咲かせていく。 花が咲くと人々は笑顔になり、怒りや嫉妬が消えていく――という展開は、当時の視聴者にとって非常に新鮮だった。暴力や懲罰ではなく“笑いで悪を変える”という解決方法は、60年代児童アニメの中でも異例であり、後年の作品『ド根性ガエル』や『天才バカボン』にも通じる価値観を先取りしていた。

ビーが学校に通う“人間のまねっこ”回

第19話「ビーのがっこう大作戦」は、ファンの間でも“最高に可愛い回”として人気が高い。ビーがポン太郎たちの学校に行きたくなり、制服を着て登校する。しかし授業中にくしゃみをして雷を落とし、教室が停電。 先生に叱られてしょんぼりするビーだが、クラスメイトたちの助けで掃除をして反省するシーンが描かれる。最後には先生が「ビーくんも立派な生徒だ」と言い、黒板に“ピッカリ合格”と書く。この結末の爽やかさと、ビーの照れ笑いが印象的で、視聴者アンケートでも常に人気上位に挙げられていた。

祖母・さくらの“知恵のことば”

作品の中でもっとも静かで深い感動を残すのが、第31話「さくらばあちゃんの知恵袋」。嵐の日、ビーがいたずらで起こした雷が農家を壊してしまう。罪悪感に苦しむビーに対し、祖母のさくらが語るのが次の言葉だ。 「雷は悪いものじゃないよ。畑を潤す雨を呼ぶこともある。大事なのは、どう使うかさ。」 この言葉にハッとするビーの表情は、まるで人間の心を理解した瞬間のように描かれている。以降、ビーの行動には明確な“責任”の意識が芽生え、物語の方向性が一段階成長する。この回は親世代からも評価が高く、「子どもと一緒に考えさせられる話」として記憶されている。

“雲のドライブ”での空の旅

第22話「雲のドライブ」は、主題歌のイメージソングをモチーフにした回。ビーとポン太郎が雷雲をクルマのようにして世界を旅する。雲の間を抜け、夕焼けをバックに笑い合う二人の姿は、モノクロ画面ながら鮮烈な印象を残す。 BGMとして流れる同名の挿入歌が情感を引き立て、アニメ史に残る“映像と音の融合”と評されることもある。終盤で雲が溶け、二人が手をつないで落ちていく場面では、子どもながらに“信頼”や“友情の儚さ”を感じ取った視聴者も多かった。

ビーが雷の国へ帰る最終回

最終話「さよならピッカリ・ビー」は、今なお多くのファンの涙を誘う名エピソードだ。人間界での役目を終えたビーは、雷の国からの呼び声を受け取る。ポン太郎たちは「行かないで!」と泣きながら止めるが、ビーは笑って言う。 「ボク、モウ、泣カナイ。ミンナ、アリガト!」 その後、空に雷が走り、ビーの姿が光に包まれて消える。静寂のあと、チーコの「また来るよね?」という言葉が響く。 この場面は日本アニメ史の中でも屈指の“別れの演出”として評価が高く、観る者に“成長の痛み”と“友情の永遠性”を感じさせた。特に、ラストで残るビーの笑い声が徐々に遠ざかっていく演出は秀逸で、エンディングの余韻とともに涙を誘う。

五ェ門と次郎吉の“友情もどき”回

コメディリリーフとして印象深いのが、第16話「五ェ門とネズミの大けんか」。いつも仲良しの二人が発明品の取り合いで喧嘩し、別行動を取るが、最後には互いを思いやって再会する。 五ェ門が「やはりワシにはお前がいないと困るでござる」と照れながら言うシーンは、視聴者の笑いを誘いつつも心を打った。悪役コンビでありながら、友情の絆を描く構成は、当時としては珍しく、作品の優しさを象徴している。

視聴者が選ぶ“忘れられない一言”

放送後に行われたアンケートでは、最も印象に残るセリフとして「ピッカリ光線!」のほかに「人を笑わせるのは いちばん強いこと」というビーの台詞が挙げられた。 これは第35話「笑う門にはピッカリ来る」で語られたもので、怒りや暴力ではなく笑いによって世界を明るくできるというメッセージがこめられている。子どもにもわかりやすく、しかも大人にも響くこの言葉こそ、『かみなり坊やピッカリ・ビー』という作品の精神そのものである。

大人になってから見直して気づく“深み”

子どものころは単なるギャグとして笑っていた場面も、大人になって見直すと人生の寓話のように感じられる――そんな声が多い。たとえば、ビーが落雷で畑を台無しにしてしまい、翌日に花が咲く場面。あの小さな“失敗の後の再生”は、挫折から立ち上がる勇気を象徴していると解釈されている。 視聴者の中には「人生で落ち込んだときにこのシーンを思い出す」と語る人もいるほどだ。雷が一瞬の破壊ではなく、新しい命を生む力でもある――それをアニメで示したこの作品は、まさに“やさしい哲学”を持つ物語だった。

総括――心に残る雷鳴のようなシーンたち

『かみなり坊やピッカリ・ビー』の魅力は、派手なアクションではなく、“人と人の関わり”を小さな物語の中で描いた点にある。どのシーンも感情の起伏が丁寧で、決して急がず、視聴者が“感じる余白”を残している。 それゆえに、50年以上経った今でもファンの記憶に鮮明に残っている。ビーが笑う、泣く、手を握る――そんな何気ない瞬間が、まるで雷のように心に光を灯し続けているのだ。

[anime-7]

■ 好きなキャラクター

主人公・ピッカリ・ビー――無邪気と優しさの化身

『かみなり坊やピッカリ・ビー』を語るとき、やはり真っ先に挙がるのは主人公ビーである。視聴者からの人気は圧倒的で、彼の存在そのものが作品の象徴だった。雷の国から来た少年という設定ながら、その行動や感情の描写は非常に人間的で、子どもたちは自分自身を重ね合わせたという。 ビーの魅力は、何よりも“純粋な好奇心”と“失敗を恐れない心”にある。いたずらをして失敗しても、必ず自分で責任を取ろうとする。その姿は、当時の子どもたちにとって理想的な友達像だった。特に「ピッカリ光線!」で悪者を笑わせてしまうというユニークな戦い方は、暴力ではなくユーモアで世界を変えるという強いメッセージを体現している。 ファンの多くはビーの笑顔や語りかけるような声に励まされ、「落ち込んだときはビーの声を思い出す」と語る人も少なくない。雷という自然の象徴を“優しさ”に変えたキャラクターとして、アニメ史の中でも稀有な存在である。

雲井ポン太郎――人間らしい弱さと成長

ポン太郎は、視聴者にとって最も共感しやすいキャラクターだった。気弱で勉強が苦手、でも心は優しい――そんな等身大の少年像に、当時の小学生たちは強く自分を重ねていた。 ビーとポン太郎の関係は“雷と雲”のようなもので、ビーの明るさに対し、ポン太郎の内向的な性格がバランスを取っていた。彼の成長は物語全体の裏テーマでもあり、最初はビーに振り回されていた彼が、終盤ではビーを守ろうとする立場にまで変化していく。 視聴者アンケートでも、「ビーが好きだけど、ポン太郎の優しさに泣いた」「彼のように思いやりのある友達になりたい」といった声が多数寄せられている。表向きは地味だが、その“普通さ”がかえってリアルで、作品に温度を与える存在だった。

祖母・さくら――道徳と愛の象徴

雲井家の祖母・さくらは、大人の視聴者から圧倒的な支持を受けたキャラクターだ。昭和的な知恵と包容力を兼ね備え、ビーや子どもたちの暴走を温かく見守るその姿は、まさに“昭和のおばあちゃん”そのもの。 ビーに対しても頭ごなしに叱るのではなく、「失敗することも大事だよ」と教える。現代の視点から見ても、教育的な理想像に近い人物である。多くの母親世代が「こんな祖母になりたい」と語ったという逸話もある。 特に最終話で、ビーを送り出すさくらの言葉「また帰っておいで、雷の子」には、多くの視聴者が涙した。子どもを信じて見送る親世代の気持ちを象徴する名場面だった。

ガポネコ――悪役でありながら愛される存在

一見悪役のガポネコだが、実は本作の“第二の主役”と言ってもいいほどの人気者だった。彼はずる賢く、時にはビーを陥れようとするが、どこか憎めない。そのコミカルな動きと、時折見せる人情が、視聴者の心を掴んだ。 ファンの間では「日本初の“ツンデレ悪役”」と称されることもあり、敵でありながらビーを助ける場面ではSNS上でも話題になるほどだ。特に第27話で涙を流す回は、悪役キャラが感情的に救済されるという点で画期的だった。 また、彼のセリフ回しも独特で、「ニャロメ!」や「世の中は魚の骨よりも細かいんだニャ!」など、言葉遊び的な表現は大人の視聴者にも人気だった。今でも彼のぬいぐるみや消しゴムが中古市場で高値をつけるほどの人気を誇っている。

00五ェ門――昭和コメディの職人魂

五ェ門は、“愉快な悪役”というジャンルを確立したキャラクターだった。近石真介の独特な声のトーンとテンポのいい台詞回しが相まって、毎回登場するたびに笑いを誘った。 彼は悪事を働くものの、どこかお人好しで、最後には自分の発明が自滅するパターンが多い。その姿が視聴者に“かわいい失敗者”として愛された理由だろう。 特に、ビーに敗れて「やっぱり雷にはかなわんでござるよ……」と落ち込む姿には、どこか人間的な魅力が漂っていた。視聴者の中には「五ェ門を見ると元気が出る」「負けても前向きで偉い」といった感想も多く寄せられた。子どもたちに“負けることも悪くない”というメッセージを教えてくれるキャラでもあった。

次郎吉――小さな名脇役の存在感

五ェ門の相棒であるネズミの次郎吉は、作中でもっともテンポの良い“ツッコミ役”として人気を博した。小さな体で常に右往左往しながらも、五ェ門の暴走を止めようとする姿が微笑ましく、視聴者から“もう一人の良心”とも呼ばれていた。 次郎吉がガポネコと共闘する回では、普段の臆病さを脱ぎ捨てて勇敢に行動する姿が描かれ、ファンの間で“隠れたヒーロー”として語り継がれている。 また、東美江の声の演技も高く評価されており、その独特の甲高さとリズム感が、キャラの愛嬌を最大限に引き出していた。

ワンパクシックス――子どもたちの理想の仲間像

ワンパクシックスの存在は、ビーとポン太郎の世界を広げる装置として重要だった。個性豊かな6人のキャラクターは、それぞれが視聴者の“友達の誰か”に似ており、リアルな共感を呼んだ。 リーダーのゴン太は頼れる兄貴分として尊敬され、ガミ子は芯の強い女の子の象徴として女子人気が高かった。太っちょのゲンショクや計算好きのレジなど、いずれも短所が魅力になっており、「完璧じゃない仲間たちが協力して問題を解決する」というテーマが視聴者の心に響いた。 特にゴン太がビーをかばう場面や、ガミ子が泣きながら皆をまとめるシーンは、少年少女たちの友情の理想形として多くのファンに記憶されている。

チーコ――しっかり者の妹が見せた優しさ

チーコは、作品全体を通して“癒やし”の存在だった。ビーや兄ポン太郎がトラブルを起こすたびに、冷静に状況を見守り、時に的確な助言をする。年下ながら大人びた彼女の言葉に救われた視聴者も多い。 「チーコのような妹がほしかった」という声は、放送当時の少女雑誌でも取り上げられるほど人気が高かった。栗葉子の明るい声がその魅力をさらに引き立て、無邪気さと知性を兼ね備えたキャラクターとして愛されている。 彼女は単なるサブキャラではなく、ビーが人間界で“家族の愛”を学ぶための象徴的存在であり、その小さな優しさが物語を支えていた。

雲井家の父母――“家庭の理想像”を形づくる

雲井家の父・カンタローと母・あやめも、多くの視聴者にとって印象深いキャラクターだった。二人のやり取りは典型的な昭和家庭の会話そのもので、親世代には懐かしく、子どもたちには安心感を与えた。 特に母・あやめの厳しさの裏にある愛情や、父・カンタローのどこか頼りない優しさは、「こんな家族になりたい」と思わせる温かさを持っていた。ビーが“家族”という概念を理解するうえで、彼らの存在は欠かせない。 作品の中で家庭が笑いと涙の舞台として描かれたのは、まさにこの雲井家のキャラクターたちの力によるものである。

視聴者が選ぶ“心の中のヒーロー”たち

ファンアンケートでは、ビー以外にも人気の高いキャラが多かった。ガポネコ、チーコ、五ェ門の三人は常に上位を占め、“正義・優しさ・ユーモア”という三本柱の象徴として親しまれていた。 ビーが表のヒーローなら、ガポネコは裏のヒーロー。ビーが光なら、五ェ門は影の笑いを提供する――そんなバランスの妙こそが、『かみなり坊やピッカリ・ビー』を世代を超えて愛される作品にしている。 それぞれのキャラクターが単独でも立ち、同時に全員で物語を支える“ ensemble(アンサンブル)”のような構成は、後のアニメ制作にも影響を与えたと評価されている。

総括――キャラクターという名の“雷の音色”

この作品のキャラクターたちは、まるで雷のように一人ひとりが異なる音を奏でる。ビーの明るい笑い声、五ェ門の奇妙な語尾、さくらの静かな声――それらが合わさることで、一つの温かいハーモニーが生まれていた。 視聴者が「どのキャラも嫌いになれなかった」と語るのは、単に脚本が優れていたからではない。キャラクターたちが“生きていた”からだ。 『かみなり坊やピッカリ・ビー』は、彼ら一人ひとりの存在が織りなす優しい雷鳴のような作品であり、その音は今も静かに、しかし確かに時代を超えて鳴り響いている。

[anime-8]

■ 関連商品のまとめ

映像関連商品――昭和のモノクロから令和のリマスターへ

『かみなり坊やピッカリ・ビー』の映像商品は、長い年月を経ながらも根強い人気を誇っている。放送当時は録画機器が一般家庭に普及しておらず、作品を保存できる手段は雑誌のスチル写真やフィルムスライド程度であった。そのため、1980年代後半に初めてVHS版が発売されたとき、当時のファンは歓喜したという。 初期のVHSシリーズは全4巻構成で、各巻に10話前後を収録。ジャケットにはモノクロのセル原画を再着色したイラストが使われ、パッケージ自体がコレクションアイテムと化した。 1990年代には一部のアニメ専門店でレーザーディスク版も限定販売され、特に第1巻「雷の国から来た少年」はプレミア化。LD特典として、制作当時のアフレコ風景写真が収録されたブックレットが付属しており、声優ファンからも高く評価された。 そして2005年、ついに全88話を完全収録したDVD-BOXが日本コロムビアから発売された。全4枚組の豪華仕様で、映像はオリジナルフィルムからのデジタルリマスター。封入特典としてムロタニツネ象による描き下ろしイラストカードや、当時の番宣スチル、台本の複製も含まれていた。このDVD-BOXは現在でも中古市場で高値がつく人気商品で、昭和アニメファンの“聖杯”的存在といえる。 さらに、2020年代に入ってからは、CS放送チャンネルや配信サービスでも再び脚光を浴び、ノスタルジー層と新規視聴者の両方に再発見されている。

書籍関連――原作とアニメの架け橋として

『かみなり坊やピッカリ・ビー』の原作漫画は、ムロタニツネ象による『ビリビリ・ビート』(小学館『週刊少年サンデー』連載)として知られる。アニメ放送に合わせて講談社の『ぼくら』でも漫画版『ピッカリ・ビー』が連載され、子どもたちの間で大ヒットした。 アニメ化によって登場キャラクターの表情が豊かに描かれたことで、単行本の売上も上昇し、後年には復刻版コミックスも出版された。表紙にはアニメ版のビジュアルが採用され、当時を知らない世代にも受け入れられるデザインとなっていた。 書籍関連では、2000年代に入ってから「昭和アニメ大全」シリーズの中で特集が組まれ、制作背景や当時の脚本家・声優陣のインタビューも掲載。ムロタニ自身のコメントとして「ピッカリ・ビーは“叱る雷”ではなく“笑う雷”にしたかった」という言葉が記録されており、ファンの間で大きな反響を呼んだ。 また、アニメファン向けのムック本『懐かしのテレビまんが大図鑑』では、作品の設定資料やキャラクター表が再掲載され、60年代後半の子ども向けアニメの流れを知る上で欠かせない資料となっている。 このように、『かみなり坊やピッカリ・ビー』の書籍群は、単なるノベライズや再録ではなく、当時の社会や教育観を読み解く“文化史的資料”としても価値を持つ。

音楽関連――“ピッカリ・サウンド”が残した印象

音楽面では、萩原哲晶による軽快でユーモラスな旋律が世代を超えて愛されている。オープニングテーマ「ピッカリ・ビーのうた」は、天地総子とボン・くーるによる明朗なコーラスが特徴で、放送当時の子どもたちが学校で合唱したという記録も残っている。 EPレコード(ドーナツ盤)は1967年に日本コロムビアから発売され、オリジナル盤は現在もコレクターズアイテムとして取引されている。歌詞カードには、ビーのイラストとともに雷雲をモチーフにした模様が印刷され、時代らしいデザイン性を感じさせる。 挿入歌「ピッカリ・ビーはいいな」(歌:真理ヨシコ)は、EDのインスト版としても頻繁に使用され、作品の穏やかな余韻を象徴する曲として人気が高い。また「雲のドライブ」は作中のイメージエピソードをもとに作曲され、のちにB面曲として収録された。 2000年代には『昭和キッズTVソング・ベスト100』などのコンピレーションCDに収録され、現代のアニメファンにも“レトロ可愛い”楽曲として再評価されている。 特筆すべきは、萩原哲晶が本作の音楽を通して“雷のリズム”をユーモラスに表現した点だ。重い打楽器ではなく、軽やかなジャズ調リズムを用いたことで、雷=怖いという固定観念を覆し、明るく親しみやすい音世界を創り出した。

ホビー・おもちゃ関連――昭和の子ども部屋に残る面影

アニメ放送と同時期に展開されたグッズの中でも特に印象的なのが、ビーやガポネコをデフォルメしたソフビ人形シリーズである。バンダイが制作した初期版は、全高約10センチのミニサイズで、カラーバリエーションが3種類存在した。 ほかにも、ビーが乗る雷雲を模した“ピッカリ号”のゼンマイトイ、キャラクター消しゴム、ピンバッジ、そしてビーのハットを模した紙製お面など、当時の子ども向けグッズの代表格として人気を博した。 1970年代に入ると、食玩ブームの流れに乗ってチューインガムやチョコスナックにもキャラクターシールが封入されるようになり、「ビーのおへそ花ステッカー」は特にコレクターズアイテムとして人気を維持している。 また、1990年代後半には昭和アニメグッズの再販企画の一環として、ビーのソフビ人形が“昭和キャラ復刻シリーズ”にラインナップ。手のひらサイズながら細部の造形が見事で、当時の玩具技術の進化を感じさせる逸品となった。 現在でも、オークションサイトやコレクターイベントでこれらのグッズが高値で取引されており、昭和レトロブームの象徴的存在となっている。

ゲーム・ボード関連――アナログ時代の遊び心

1960年代後半のアニメ作品では珍しく、『かみなり坊やピッカリ・ビー』を題材にしたすごろくやカードゲームも発売された。すごろくは、ビーの雷雲をゴールに見立てた「ピッカリ大冒険ゲーム」で、プレイヤーが雷を集めながら進むユニークなルールが人気を呼んだ。 また、「ピッカリ光線で笑わせろ!」というカードゲームは、相手のキャラカードに“おへそ花マーク”を付けることで勝利するという内容で、子どもたちの間で大流行。笑いながら遊ぶスタイルが作品のテーマと直結していた。 80年代以降も、アニメ雑誌の付録や食玩形式でビーのパズルやトランプが販売されており、デフォルメイラストの愛らしさから女性層にも人気が広がった。これらのアナログ玩具は、今では“紙の温もりを感じる昭和グッズ”として再評価されている。

文房具・日用品・食品タイアップ

当時の人気アニメの定番だった文房具展開も充実していた。キャラクター鉛筆、下敷き、ノート、定規セットなど、特に小学生女子に人気が高く、学校生活に溶け込むようにデザインされていた。 また、雪印乳業がスポンサーだったことから、同社の製品とタイアップしたキャンペーンも存在。牛乳パックにビーの顔が印刷されたり、「ピッカリミルクキャンディ」が限定販売されるなど、キャラクターが食卓にまで登場した。 加えて、駄菓子店では「ピッカリラムネ」「ピッカリカード付きチョコ」などが発売され、くじ引きでレアカードが当たる仕組みも人気だった。これらの商品の多くは、当時の子どもたちの“日常にあるアニメ文化”を象徴している。

ファンイベント・復刻グッズの広がり

2005年のDVD-BOX発売以降、昭和アニメ専門イベントや百貨店のレトロ展で『かみなり坊やピッカリ・ビー』の展示が行われるようになった。会場では放送当時のセル画、台本、販促ポスター、絵コンテなどが展示され、懐かしさに涙するファンの姿が多く見られた。 近年ではSNSを通じて“ピッカリ・ビーの日”と題した投稿イベントも行われ、ハッシュタグ「#ピッカリ光線チャレンジ」ではファンアートや手作りグッズが多数シェアされている。こうした現代的な広がりが、半世紀以上前のアニメを再び世間の話題に押し上げている。

総括――時代を越えて生きる“ピッカリ文化”

『かみなり坊やピッカリ・ビー』の関連商品群を通して見えてくるのは、単なる懐古ではなく“文化としての継続”である。映像・音楽・書籍・玩具がそれぞれの時代で再解釈され、今もなお新しいファン層を生み出している。 雷という自然現象をモチーフにしたキャラクターが、半世紀を経てデジタル時代にも愛されている――その背景には、作品に宿る“笑いとやさしさ”という普遍的なテーマがある。 ビーの笑顔や「ピッカリ光線」のポーズが印刷された商品を手に取ると、誰もが子どものころの無邪気な気持ちに戻れる。それこそが、この作品とその関連商品の最大の魅力であり、昭和アニメ文化の灯を今に伝える証なのだ。

[anime-9]

■ 中古市場

映像ソフト――DVD-BOXとVHSの価値上昇

『かみなり坊やピッカリ・ビー』の映像ソフトは、2000年代以降の昭和アニメブームとともに中古市場で注目され続けている。特に2005年に日本コロムビアから発売されたDVD-BOXは、全88話を完全収録した唯一の公式パッケージとして知られ、現在でもプレミア価格が付くことが多い。 発売当初の定価は約25,000円だったが、2020年代に入ると未開封品で70,000円~100,000円前後まで上昇している。特典のイラストカードや台本レプリカが揃っている完全版は特に人気が高く、アニメショップやオークションでは出品後すぐに落札されることが多い。 一方、1980年代末から90年代初頭にかけて流通したVHS版も、今ではレアコレクションの対象になっている。特に初期に発売された全4巻のうち、第1巻「雷の国から来た少年」はジャケットの印刷ズレが少ない初期ロット品が高値で取引される傾向にある。 レーザーディスク版も現存数が少なく、状態が良いものは中古専門店で30,000円以上の価格が付くことも珍しくない。LDのブックレット付き完全版は、昭和アニメ研究家たちの資料的価値としても評価が高い。

音楽ソフト――EPレコードとCD復刻盤の相場

主題歌「ピッカリ・ビーのうた」を収録したEPレコードは、1967年に日本コロムビアから発売されたオリジナル盤が特に希少である。現在の中古市場では、状態良好なジャケット付きが8,000~15,000円程度で取引されている。盤面にスリキズがあっても需要が高く、近年はレコードブームの再燃により価格が上昇傾向にある。 B面の「ピッカリ・ビーはいいな」も人気が高く、ノスタルジックなアナログサウンドとしてDJやアナログコレクターからも注目されている。 また、2000年代に発売された『昭和キッズTVソング・ベスト100』などのCDコンピレーションに収録された再録版も、中古CDショップでは在庫が減少。帯付き・初回プレス盤はコレクターズアイテムとしてプレミアが付いている。 さらに、一部マニアの間では当時の販促用ソノシートが非常に珍重されており、雑誌『小学一年生』や『ぼくら』に付録として封入された音盤は、状態により1枚2万円を超えることもある。再生可能なものは極めて少ないため、コレクターの間では“幻の音源”と呼ばれている。

グッズ・玩具――ソフビと駄菓子屋景品の再評価

昭和40年代に発売された『ピッカリ・ビー』関連のソフビ人形は、ここ数年の“昭和レトロブーム”で再び脚光を浴びている。特にバンダイ製の初期版ビー(高さ約10cm・黄色ボディ・黒帽子仕様)は、未開封品であれば20,000円以上で落札されることもある。 さらに希少なのが、ガポネコや五ェ門など悪役キャラのソフビである。これらは生産数が少なく、現存数も極めてわずか。特にガポネコは猫の毛模様を立体塗装で再現しており、保存状態が良い個体は50,000円以上の値が付くこともある。 その他、当時の駄菓子屋で配布された「ピッカリ・ビーおへそ花ステッカー」や「ビーの光線カード」も人気で、1枚数百円~数千円の幅で取引される。使用済みや破損していても「当時モノ」としてコレクターから引き合いがある。 また、2000年代に登場した復刻版ソフビシリーズ「昭和キャラ・コレクション」でもビーが再生産されたが、こちらは既に生産終了となっており、未開封品は中古市場で2倍以上の価格に跳ね上がっている。

書籍・資料――復刻コミックスとムック本の人気

ムロタニツネ象による原作漫画『ビリビリ・ビート』の復刻版コミックスも、中古市場で高い人気を誇る。特に初版帯付きの講談社版(1979年刊)は発行部数が少なく、現在では1冊8,000円前後の相場となっている。 2000年代に出版されたアニメ資料ムック『懐かしのテレビまんが大図鑑』や『昭和アニメヒストリー』にも『ピッカリ・ビー』特集が組まれ、これらの書籍はすでに絶版となっているため、中古価格は高騰している。 状態の良いものやカラーページ完備版は、Amazonマーケットプレイスや駿河屋などで定価の2倍以上の値がつくケースも見られる。また、アニメ雑誌『アニメージュ』や『OUT』のバックナンバーに掲載された特集ページも資料的価値が高く、綴じ込みポスター付きの号はコレクターの間で人気だ。 一方、ファン個人が自費出版した同人誌や資料集も、近年はオークションで取引が増えており、作者のサイン入りのものは特に価値が上がっている。こうした自主制作物が再び注目されているのは、昭和アニメ文化への研究的関心が高まっている証拠でもある。

フィギュア・記念グッズ――レトロ再現の流行

2010年代後半、昭和アニメ復刻ブームの一環として『かみなり坊やピッカリ・ビー』も新たなグッズ展開を見せた。特に注目されたのが、造形作家によるレトロスタイルフィギュアシリーズで、ビーとポン太郎がセットになった限定版は即日完売。 このシリーズは原作イラストの丸みを忠実に再現し、表情も60年代アニメ特有の“柔らかい線”を活かした造形で高く評価された。今では中古市場で定価の3~4倍の値で取引されており、再販を望む声も多い。 また、百貨店やアニメイトで開催された「昭和アニメ展」では、ビーのイラスト入りアクリルスタンドやTシャツ、缶バッジなどが限定販売され、これらもファンアイテムとして人気を博した。特にイベント限定のシリアルナンバー入りグッズは、コレクターズマーケットで常に高需要を維持している。

ファンコレクター動向――“保存から共有へ”の時代

中古市場の動向を見ていくと、近年の傾向として“個人保存”から“共有文化”への移行が見られる。以前は希少グッズを秘蔵するコレクターが多かったが、今はSNSや展示イベントで所蔵品を公開し、情報を共有するファンが増えている。 特にTwitterやX(旧Twitter)では、毎年4月1日の放送記念日に「#かみなり坊やピッカリビーコレクション」というハッシュタグが登場し、ファンたちが自慢のグッズを写真付きで投稿。昭和アニメ市場の持続的な活性化に一役買っている。 また、若い世代のコレクターも参入しており、「祖父母の家で見つけたピッカリ・ビーのシールをリペアして飾った」という投稿が注目されるなど、レトロ文化を現代風に再解釈する動きも見られる。 こうした文化の継承が進む中で、今後は“デジタル保存版資料集”のような形で公式・非公式を問わずアーカイブ化が進む可能性もある。

総括――昭和の雷は今も鳴り響く

『かみなり坊やピッカリ・ビー』の中古市場を俯瞰すると、単なるレトロ商品の再評価ではなく、“昭和の心の記憶”を求める動きが見えてくる。 モノクロ映像の温かみ、アナログ音源のノイズ、そして手描きイラストの柔らかさ――それらすべてが、現代のデジタル文化では得がたい“質感”として受け継がれている。 中古市場で取引される品々は、単なる物品ではなく、“あの頃の時間”を再び手に入れるための小さなタイムマシンなのだ。 そして、ピッカリ・ビーの笑顔を描いたグッズやDVDを手に取ると、誰もがふと口ずさむ。「ピッカリ光線、しあわせビーム!」――その言葉が、今も世代を超えて静かに響いている。

[anime-10]

![【中古】かみなり坊やピッカリ・ビー Vol.3 [DVD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/ajimura4861/cabinet/20220389-2/b000kn8r66.jpg?_ex=128x128)