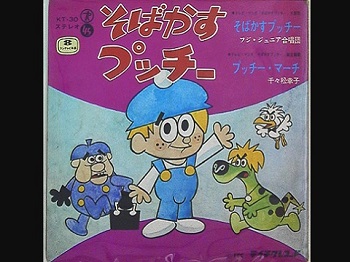

【中古】EPレコード フジ・ジュニア合唱団 / そばかすプッチー/ 千々松幸子 / プッチー・マーチ 〜TVアニメ「そばかすプッチー」主題歌..

【原作】:青木たかし

【アニメの放送期間】:1969年3月31日~1969年10月4日

【放送話数】:全162話

【放送局】:フジテレビ系列

【関連会社】:フジテレビ・エンタプライズ

■ 概要

時代を彩った“5分アニメ”の個性派ヒーロー

1969年3月31日から同年10月4日までの約半年間、フジテレビ系列にて平日夕方18時55分から19時にかけて放送されていたテレビアニメ『そばかすプッチー』は、当時のテレビ文化における「ショートアニメ」の代表格として位置づけられる作品である。制作はフジテレビ・エンタプライズ、放送回数は実に162話という膨大な数にのぼった。1話が約5分という短尺構成でありながらも、その中には当時の子どもたちが胸をときめかせる冒険、笑い、そして正義への憧れがぎっしりと詰まっていた。タイトルにもなっている“プッチー”とは、顔いっぱいにそばかすを持つ少年の名前であり、彼の小さな体から溢れ出す正義感と行動力が、作品全体の魅力を支えている。

この時期は、アニメ黎明期から成熟期へと移り変わる境界線の時代。『鉄腕アトム』や『オバケのQ太郎』といったヒット作の影響が残る中、『そばかすプッチー』は“日常の中に潜む勧善懲悪”を軽妙に描き、幼い視聴者たちの道徳観や冒険心を刺激する番組として受け入れられていった。放送フォーマットの制約を逆手に取り、テンポのよい展開と印象的なキャラクター表現で独自のリズムを確立した点も、この作品ならではの特徴といえる。

プッチーとワルジー、シンプルで普遍的な構図

物語の中心は、主人公プッチーとその宿敵ワルジーの対決にある。プッチーは正義を愛し、困っている人を見ると放っておけない心優しい少年。一方のワルジーは、金儲けや私利私欲のためにあらゆる悪知恵を働かせる“ずる賢い悪役”として描かれている。この単純な二項対立の構造は、子どもたちが分かりやすく感情移入できるように設計されており、当時のアニメに見られる“勧善懲悪”の美学を象徴していた。毎回のストーリーは短いながらも、ワルジーが企む悪事をプッチーが見抜き、知恵と勇気で解決していくという明快な展開が中心。

とくに印象的なのは、プッチーが乗り込む陸・海・空を自在に移動できる万能メカ「カップ号」の存在である。牛乳を燃料として走るというユニークな設定は、提供スポンサーである明治乳業(現・株式会社 明治)によるタイアップ的発想から生まれたもの。牛乳が“正義のエネルギー”として扱われる点は、当時の子ども向け番組の中でも極めて珍しく、栄養・元気・健全といったイメージを象徴するものとして親しまれた。

明治乳業のタイアップと企業イメージ戦略

『そばかすプッチー』は、単なる子ども向け番組にとどまらず、企業のマーケティング活動と直結したアニメでもあった。明治乳業が一社提供という形で番組を支援したことで、作品の中では牛乳を中心とした健康的なライフスタイルが繰り返し強調された。カップ号が牛乳を燃料に動くという設定はもちろん、物語の端々でプッチーが「牛乳を飲んで元気を出そう」と呼びかける場面などが見られ、当時のテレビアニメにおける“教育的メッセージ”の役割も担っていた。

このような企業協賛型の作品構成は、のちに『カルピス子供劇場』や『ハウス名作劇場』といったブランド協賛アニメへとつながる先駆的な試みであり、商業と文化の融合という面でも注目される。つまり『そばかすプッチー』は、キャラクターを通じて商品のポジティブな印象を浸透させる“アニメ広告”の原点の一つだったといえるだろう。

制作体制と放送の特徴

制作を手掛けたフジテレビ・エンタプライズは、1960年代後半のフジテレビ系列アニメの中核的存在であり、短尺ながらも質の高いアニメーションを多数制作していた。『そばかすプッチー』もまた、放送時間5分という制約の中で、テンポの良い編集とキャラクターの誇張された演技で観る者を引き込んだ。絵柄はシンプルながら、キャラクターの動きに独特のリズムと勢いがあり、プッチーのそばかす顔が画面いっぱいにアップになるシーンは、当時の子どもたちに強い印象を残したといわれている。

さらに、全162話という膨大なエピソード数も特筆に値する。放送が平日(月~土)の帯番組形式であったため、視聴者にとっては「毎日の楽しみ」として定着。ストーリー自体は1話完結型が中心だが、ときおり連続要素を含む回もあり、プッチーとワルジーの長期的な因縁関係が描かれるなど、短編ながらも継続的なドラマ性をもっていた。

キャラクターデザインと作画の魅力

『そばかすプッチー』のデザインは、60年代の日本アニメに多く見られた“丸みのあるデフォルメスタイル”でまとめられている。プッチーの大きな瞳や特徴的なそばかす、表情豊かな口の動きなど、短い時間でキャラクターの感情を伝えるための工夫が随所に見られる。また、ワルジーの狡猾そうな顔立ちや、笑うときのクセのある動きなども、アニメーターたちの遊び心が感じられる演出だった。ネタローやガン公といったサブキャラクターたちも、それぞれが個性的な動きを見せ、5分という時間を飽きさせない。

さらに、背景美術も見逃せない。色彩はシンプルながら明るく、ミルクや健康、元気といったテーマを象徴する白と青が多用されている。都市部と田園風景が入り混じった舞台設定は、当時の日本社会の“高度経済成長期の空気感”をどこかに映し出しており、視聴者に親しみやすい生活空間を感じさせた。

子どもたちの共感と教育的メッセージ

『そばかすプッチー』の最大の魅力は、単純な勧善懲悪劇にとどまらない「道徳的ユーモア」の巧妙さにある。プッチーはただワルジーを懲らしめるだけではなく、時には彼の悪事を諭すように止める姿勢を見せる。ここには、正義とは暴力ではなく理解と工夫によって成り立つという教訓が込められていた。作品は、笑いを通して子どもたちに倫理観を育むメッセージを伝えていたのである。

また、仲間のネタローやガン公との関係性も、友情や助け合いの象徴として機能している。ネタローはのろまではあるが誠実で、ガン公はおしゃべりだが勇敢。プッチーが仲間たちと力を合わせて困難に立ち向かう姿は、視聴者に“仲間を信じる勇気”を教えてくれた。

作品の位置づけと文化的意義

アニメ史の中で『そばかすプッチー』は、商業広告とアニメの融合を成功させた初期の事例として、また短編アニメの娯楽性と教育性を両立させた作品として評価されている。当時はテレビ局の自主制作が少なく、スポンサー企業の意向が番組内容に大きく反映される時代だった。その中で、『そばかすプッチー』は企業イメージの宣伝を超えて、「子どもの日常に寄り添うヒーロー像」を描き出した点で革新的だった。

この番組を見て育った世代にとって、プッチーの笑顔や「カップ号発進!」の掛け声は今でも記憶に残る象徴的なフレーズであり、昭和の子ども文化を代表する存在の一つとなっている。

[anime-1]

■ あらすじ・ストーリー

正義と悪が毎日ぶつかる、5分間の小さなドラマ

『そばかすプッチー』の物語は、毎回わずか5分間という短い時間の中で、正義感あふれる少年プッチーと、狡猾でずるい悪党ワルジーとの対決をコミカルに描いている。どのエピソードにも明確な善悪の構図がありながら、展開は軽妙でテンポが良く、子どもたちが笑いながら“正しいこと”を学べるように構成されていた。ストーリーの軸は一貫して「プッチーがワルジーの悪事を阻止し、最後に悪が懲らしめられる」という単純明快なものだが、そのバリエーションは非常に豊富で、放送回数162話という膨大な中で、舞台・仕掛け・登場する道具が毎回異なり、飽きさせない工夫が凝らされていた。

例えば、ある日ワルジーが街の子どもたちを騙してお金を巻き上げるエピソードでは、プッチーがカップ号の特殊装備“ホイップ噴射装置”を使ってワルジーを泡まみれにして撃退する。一方で、別の回ではワルジーがミルク泥棒団を結成して町の牛乳屋を襲うという、社会風刺的なストーリーも存在した。このように、単なる子ども向けコメディにとどまらず、当時の社会現象や子どもたちの関心をさりげなく反映したエピソードが多く見られるのも本作の特徴である。

プッチーの仲間たちと“ミルクの冒険”

プッチーの旅には、いつも二人の頼もしい仲間が付き添っていた。ひとりはのろまだけれど心優しい怪獣ネタロー。体は大きいのに動きが鈍く、失敗ばかりするが、いざという時には力を発揮する“巨体の相棒”として描かれている。もうひとりはおしゃべりで短気なオウムのガン公。空を飛んで情報を集め、時にはプッチーのかわりに敵地に潜入する“スパイ役”のような存在だ。三者三様の性格が絶妙に噛み合い、毎回の物語には彼らのチームワークから生まれるユーモアが溢れていた。

彼らが乗るのは、牛乳を燃料に動くスーパーマシン「カップ号」。このカップ号こそ、『そばかすプッチー』を象徴する存在である。ミルクの泡を噴射して空を飛び、水上では浮かんで移動し、地上ではタイヤを広げて走る――まさに万能の冒険マシン。時にはワルジーに破壊されてボロボロになってしまうこともあるが、プッチーと仲間たちは自分たちの手で修理し、再び立ち向かう。牛乳という「命のエネルギー」が、この物語では“勇気”と“友情”の象徴として使われており、毎回のエピソードが終わるころには、視聴者の心にも温かい余韻を残した。

悪の天才・ワルジーとの知恵比べ

敵役ワルジーは、単なる悪党ではない。金儲けと名誉欲のためにあらゆる発明を繰り出し、時にはロボットを操り、時には魔法のような薬を使うなど、頭脳派の一面を持っている。プッチーとワルジーの対決は、力と力のぶつかり合いではなく、知恵と工夫の勝負が中心だ。ワルジーはいつもあと一歩のところで失敗するが、その失敗の仕方が実に滑稽で、子どもたちは彼のドジぶりを見て大笑いする。

ただし、ワルジーが完全な悪として描かれるわけではない。エピソードによっては、ワルジーが改心してプッチーを助ける場面もある。そのため、物語には単純な勝敗ではなく「許し」や「成長」というテーマも含まれていた。正義は力ではなく理解と友情によって成り立つ――そんなメッセージが、毎日の短い放送時間に凝縮されていたのだ。

日常と非日常が交錯する舞台設定

『そばかすプッチー』の舞台は、現代の都市と田舎の風景をミックスしたような架空の町。そこには子どもたちが遊ぶ公園、牛乳屋の配送車が走る通り、時には港や砂漠まで登場する。プッチーたちはその街を飛び出して、世界各地を冒険する回もあり、カップ号の万能性能を活かした“地球横断編”のような展開も存在した。アニメーションのスケールこそ小さいが、子どもたちの想像力をくすぐる“無限の世界”が毎回広がっていた。

中でも印象的なのが、「カップ号がミルクの海を渡る回」や「ワルジーが宇宙牛を捕まえる計画を立てる回」など、現実とファンタジーが絶妙に混じり合ったストーリー群。現代科学のモチーフを子ども向けにアレンジすることで、“ミルク=未来のエネルギー”という象徴的メッセージをもたらしていた。こうした発想の柔軟さは、当時のアニメ作品の中でも非常に先進的であった。

笑いと教訓が共存するコメディ構成

どの回にも共通しているのは、明るくユーモラスなトーンだ。ワルジーが失敗してミルクまみれになる場面や、ガン公が早とちりしてトラブルを大きくしてしまう場面など、ドタバタコメディとしての演出が光る。一方で、プッチーが「悪いことをしたら必ず自分に返ってくる」と説くセリフなど、道徳的な教訓もさりげなく散りばめられている。単純なギャグアニメではなく、子どもたちの“心の成長”を支える物語だったことがわかる。

時折挿入されるナレーション(声:神山卓三)は、軽妙なテンポと優しい語り口で、物語を一層温かく包み込んだ。プッチーが困っている人を助けるたびに「正義はいつも小さな勇気から始まるのです」というような一言が添えられ、視聴者にポジティブな余韻を与える。この語りの存在も、『そばかすプッチー』を印象的な作品にしている要素の一つだ。

長期シリーズとしての進化

初期エピソードでは日常的な悪事を阻止する軽いコメディが中心だったが、中盤以降は冒険的な要素やSF的な発想が増えていく。プッチーたちがカップ号で海底都市を探検する話や、未来の世界でロボットと戦う話など、ジャンルの枠を超えた構成が試みられている。制作陣の挑戦心が見える回では、5分間という短さの中で異世界の描写や時間旅行といった要素まで盛り込まれ、結果として本作は“子ども向けアニメの実験場”のような役割を果たしたともいえる。

終盤では、プッチーとワルジーの関係にも少し変化が見られる。最終話に近づくにつれ、ワルジーが本心ではプッチーをライバルとして認めているような描写が増え、ラストエピソードでは互いに協力してトラブルを解決する展開さえあった。この結末は、視聴者に“敵であっても理解し合える”という希望を感じさせ、当時としては珍しく穏やかな終幕となっている。

世代を超えて語り継がれる小さな英雄譚

『そばかすプッチー』のストーリーは、単に悪を倒す物語ではなく、“小さな存在でも正しい心を持てば世界を変えられる”という信念を伝えるものだった。そばかすのある小柄な少年が、知恵と勇気で大人の悪を打ち負かす――その姿は、子どもたちに自己肯定感と希望を与えた。放送から半世紀以上が経った今も、このアニメを覚えている世代の人々がSNSやファンサイトで“プッチーの優しさ”を語ることがあるほどだ。

毎回の物語が短くても、そこには確かな温かさと笑い、そして人間らしさがあった。まさに“5分間の奇跡”とも呼べる構成力が、『そばかすプッチー』を時代の名作たらしめている。

[anime-2]

■ 登場キャラクターについて

物語を支える個性豊かな面々

『そばかすプッチー』の魅力の根幹をなすのは、やはりキャラクターたちの個性とその掛け合いである。5分間という短い放送枠ながら、登場人物の性格は一人ひとり明確に描かれており、視聴者にとって印象深い存在となった。特に主人公プッチーと宿敵ワルジーのコンビは、まるで漫才のような軽妙なやり取りを繰り広げ、善と悪の対立をコメディタッチで表現している。さらに、ネタローやガン公といった脇役たちも作品世界を彩る重要なピースとして機能し、それぞれの存在が物語に温かみと奥行きを与えている。ここでは、主要キャラクターの性格、関係性、そして視聴者に与えた印象を掘り下げていこう。

正義感と優しさの象徴 ― プッチー

物語の中心にいるのはもちろん、主人公の少年プッチーである。彼のトレードマークは、頬いっぱいに散らばるそばかすと、いつもまっすぐに見開いた大きな目。その姿には、どこか昭和の少年らしい純朴さと、現代にも通じる普遍的な正義感が宿っている。小柄で力は強くないが、どんな困難にも立ち向かう勇気を持ち、悪を憎み、人を助ける心を持つ少年。彼の性格は、当時の子ども番組に多かった“正義の味方像”の中でも、特に明朗で人懐っこいタイプだった。

プッチーの声を担当したのは、千々松幸子。彼女の柔らかくも快活な声は、プッチーの少年らしさを際立たせ、視聴者に強い印象を残した。特に、悪事を働くワルジーを叱るときの少し鼻にかかった声や、勝利したときの明るい笑い声など、感情表現の幅が広く、キャラクターの魅力を最大限に引き出していた。視聴者の間では「プッチーの声を聞くと元気が出る」という声も多く、彼女の演技がキャラクターの生命線となっていたことは間違いない。

ドジで愛すべき悪党 ― ワルジー

プッチーの永遠のライバルにして、物語を動かす悪役ワルジー。名前の通り“悪事(ワルジー)”を企む存在でありながら、どこか憎めないキャラクター性が人気を博した。ワルジーは、いわば昭和のドタバタコメディにおける「道化役」であり、毎回何らかの悪巧みを企てては失敗する。その失敗の原因はいつも自分の欲深さにあるのだが、そこに人間臭さがあり、子どもたちにも“悪いことをしてはいけない”という教訓が自然に伝わる構造になっていた。

演じたのは八奈見乗児。彼のコミカルな低音ボイスと絶妙な間の取り方が、ワルジーというキャラクターに命を吹き込んだ。彼が笑うときの「ヒッヒッヒ…」という特徴的な笑い声は、今でもファンの間で語り草となっている。アニメ史的に見ても、八奈見の演じる“憎めない悪役”像はその後の数々のアニメ(『ヤッターマン』のドロンジョ一味など)に受け継がれ、昭和アニメの一つのテンプレートを形成したといっても過言ではない。

のろまな巨体の心優しき仲間 ― ネタロー

ネタローは、プッチーの頼れる仲間であり、体の大きな怪獣のような姿をしている。性格は温厚そのものだが、動きが遅く、どこか抜けているため、よくトラブルの原因を作ってしまう。しかし、その純粋な優しさと、いざという時の力強さで、チームにとって欠かせない存在となっている。子どもたちは彼の失敗を笑いながらも、「のんびりでもいいんだ」「優しさは強さだ」というメッセージを感じ取った。

声を担当した諏訪孝二は、ゆったりとしたテンポのセリフ回しでネタローの“のんびりキャラ”を確立。特に感情を表す時の独特な語尾や、驚いたときの「んがっ!」という擬音的な反応は、子どもたちに強烈な印象を与えた。ネタローは、単なるお笑いキャラではなく、どんな時もプッチーを支える“仲間の象徴”として描かれ、友情を体現するキャラクターでもあった。

おしゃべりでせっかちな鳥 ― ガン公

チームのもう一人(正確には一羽)のメンバー、オウムのガン公は、作品にテンポと賑やかさを加える存在だ。頭の回転が速く、常に先走って行動してしまうが、時にはその行動がプッチーを救うこともある。情報通であり、空からワルジーの動きを監視したり、プッチーたちに危険を知らせたりと、まさにチームの“偵察役”を担っていた。

ガン公を演じたのは大竹宏。高めのテンションと早口の演技が特徴的で、彼の声が入るだけで画面の空気が一変するほどだった。彼のアドリブ的なセリフ回しはしばしば脚本の枠を超え、ガン公というキャラクターをより生き生きとした存在へと押し上げた。

ガン公は、子どもたちの中でも特に人気が高く、当時の文房具やシールなどのグッズでも単独で描かれることが多かった。賑やかでちょっとおせっかいな“友達キャラ”として、彼は番組のコミカルな魅力を象徴している。

ナレーションというもう一人の語り手

『そばかすプッチー』の世界を柔らかく包み込んでいたのが、ナレーションを務めた神山卓三の存在である。神山のナレーションは単なる説明にとどまらず、視聴者に寄り添う“優しいお兄さん”のようなトーンで、物語の雰囲気を一層引き立てた。「さて、今日のプッチーはどうするのかな?」というような語りかけのスタイルは、当時の子ども番組では珍しく、彼の声を通じて物語世界が現実と繋がる感覚を与えていた。

また、ナレーターが時折ツッコミのようなコメントを挟む演出もユニークだった。ワルジーが失敗すると、「こらこら、そんなことするからだよ!」と軽妙に突っ込むなど、まるで舞台の観客が一緒に笑っているような一体感が生まれた。この“語り”の演出こそが、本作の温もりを生み出す要素のひとつであり、ナレーションを単なる構成要素ではなく“キャラクターの一員”として扱った点に、制作陣の巧みさがうかがえる。

視聴者のキャラクター評価と印象

当時の子どもたちの間では、「プッチーのように正義感を持ちたい」「ネタローみたいに優しくなりたい」といった感想が多く寄せられた。テレビ雑誌や児童誌で行われた人気投票では、プッチーが不動の1位を獲得し、2位にガン公、3位にワルジーが入るという結果も記録されている。特にワルジーの人気は高く、「悪いけど面白い」「ちょっとかわいそうで好き」という声が多かったという。視聴者の中には、“悪役にも心がある”ということをワルジーを通して学んだという意見もあった。

ネタローは小さな子どもたちに親しまれ、幼稚園や小学校低学年向けの教材ポスターにも使われたことがある。また、ガン公の早口セリフは学校での“真似ごと遊び”として流行した。こうしたエピソードからも分かるように、『そばかすプッチー』のキャラクターたちは単なる架空の存在ではなく、当時の子どもたちの生活や遊びの中に確実に息づいていた。

キャラクターが作り出す温かい世界

『そばかすプッチー』のキャラクターたちは、互いに異なる個性を持ちながらも、最終的には「助け合うことの大切さ」を体現している。プッチーが中心となり、ネタローとガン公が支え、ワルジーがそれを引き立てる。この4者の関係こそが、短編ながらも濃密な人間ドラマを作り出していた。キャラクター一人ひとりが欠けても、あの独特のテンポやユーモアは成立しなかっただろう。

今日のアニメのキャラクター群像においても、『そばかすプッチー』の影響を感じることができる。特に“敵でありながらどこか人間味のある悪役”という造形や、“おしゃべりなマスコットキャラ”という要素は、のちの作品群に通底していく。つまり、この作品のキャラクター設計は、昭和アニメの原型として今なお語り継がれる価値を持っているのである。

[anime-3]

■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング

元気と笑顔を届けた“5分アニメのテーマソング”

1969年当時の子ども向けアニメには、作品そのものと同じくらい印象的な主題歌が存在した。『そばかすプッチー』もその例に漏れず、明るく軽快なオープニング曲「そばかすプッチー」は、作品を象徴するサウンドとして世に広く知られることとなった。作詞は池野文雄、作曲は笠井幹男、そして歌唱を担当したのはフジ・ジュニア合唱団。当時の児童合唱団による元気いっぱいの歌声が、放送時間18時55分という“夕方の子どもの黄金タイム”にぴったりとマッチし、多くの家庭の食卓に笑顔を運んだ。

このオープニングテーマは、歌詞の随所に「正義」「勇気」「元気」「ミルク」といったキーワードが散りばめられている。牛乳を燃料とする“カップ号”の設定ともリンクし、スポンサーである明治乳業のブランドイメージを自然に反映していた点も興味深い。当時のレコードジャケットには、プッチーが笑顔で牛乳瓶を掲げているイラストが描かれており、まさに“健康で明るい少年像”の象徴として扱われていた。

歌詞に込められたメッセージ

「そばかすプッチー」の歌詞は、一見シンプルながら、子どもたちへの応援歌のような構成になっている。冒頭のフレーズ「そばかすだって気にしない、笑顔が一番さ!」という一節は、容姿のコンプレックスを笑い飛ばし、自分を肯定するメッセージとして、多くの視聴者の心をつかんだ。1960年代という時代において、まだ“個性を認め合う”という概念が一般的でなかった中、この歌詞のポジティブな表現は時代を先取りしていたといえる。

また、サビ部分では「カップ号進め! 悪いことはやめようよ!」というリズミカルなフレーズが繰り返される。これは、プッチーが正義を実践する行動そのものを象徴するものであり、視聴者の子どもたちにとって“正しいことを選ぶ勇気”を教える歌でもあった。短い放送時間の中でも、主題歌が一種の教育的役割を果たしていたのである。

明治乳業の企業キャンペーンとの連動

『そばかすプッチー』の主題歌は、番組の外でも大きな影響を与えた。明治乳業が番組提供と連動して展開した“牛乳を飲もうキャンペーン”では、プッチーのイラスト入りソノシート(ビニール製の簡易レコード)が販促物として全国の学校や商店で配布された。このソノシートにはオープニング曲と短いナレーション入りのミニドラマが収録されており、番組を見ていない子どもたちにもプッチーの存在を知らしめる役割を果たした。

当時、家庭にレコードプレイヤーがある家庭はまだ限られていたが、駄菓子屋などで流れるソノシートの音が子どもたちの耳に残り、自然と“プッチーのテーマ”が街中に広まっていったという証言もある。こうしたメディア展開の巧みさは、のちのキャラクタービジネスやアニメマーケティングの礎を築くことになる。

エンディングテーマの存在とその雰囲気

一方で、エンディング曲は放送時期や地域によって多少の違いがあり、初期はオープニングと同じメロディのアレンジ版、後期には“ミルクを飲んでさあ寝よう”という穏やかな子守歌調の楽曲が使用されたとされる。後期エンディングの作曲も笠井幹男によるもので、歌詞の中には「今日も元気でありがとう」「明日はもっとやさしくなろうね」といったフレーズが登場し、番組全体の道徳的・教育的メッセージを締めくくる構成となっていた。

放送後半には、ナレーションの神山卓三がこのエンディングテーマの一節を語りながら番組を終える回もあり、子どもたちが安心して一日を終えるための“おやすみソング”として親しまれた。1960年代後期のテレビアニメの中で、エンディングが「心のリセット」を意識して作られていた作品は少なく、『そばかすプッチー』の音楽演出はその意味でも先進的であった。

合唱団の声が作り出す一体感

フジ・ジュニア合唱団によるコーラスは、この作品の空気感を決定づけたと言ってよい。児童合唱団ならではの純粋で明るい歌声は、プッチーのキャラクターと完璧に調和していた。歌唱の録音は都内のスタジオで行われ、演出面では「子どもたちが一緒に歌えること」を最優先にテンポやリズムが調整されたという。主題歌のテンポは当時としてはやや早めの120BPM前後で、手拍子を入れながら放送時間内に収める工夫が施されていた。

また、放送当時は「そばかすプッチーを歌おう」キャンペーンとして、テレビ雑誌に楽譜付きの歌詞ページが掲載された。これにより、全国の小学校で音楽の授業でこの曲を取り上げる例も生まれ、子どもたちの間で自然に歌い継がれていった。音楽を通して“正義”や“元気”といったテーマが日常生活の中に浸透していった点は、非常に象徴的である。

挿入歌やイメージソングの展開

本作では主題歌以外にも、数曲の挿入歌やイメージソングが制作されたと伝えられている。その中でも有名なのが「ネタローのうた」と「ガン公マーチ」である。「ネタローのうた」は、のんびりとしたテンポで“失敗してもへこたれない”というネタローの性格をそのまま表した曲で、諏訪孝二がキャラクターの声のまま歌唱を担当した。放送中盤の人気回ではこの歌がBGMとして流れ、ファンの間で“癒しのテーマ”として親しまれた。

一方、「ガン公マーチ」は大竹宏が早口で歌うコミカルな楽曲で、行進曲風のリズムが印象的だった。「しゃべって飛んでガンガンガーン!」という印象的なサビは、子どもたちの間で替え歌として流行。駄菓子屋や学校の運動会などで口ずさまれることも多く、キャラクター音楽の原型として現在の“キャラソン文化”につながる萌芽的存在といえる。

また、レコード化はされなかったが、番組内のBGMとして使用された“プッチー行進曲”は、ブラスバンド風のアレンジが施されており、当時の子どもたちの心を鼓舞するような勇ましさを持っていた。

音楽スタッフの挑戦と録音技術

音楽を手掛けた笠井幹男は、当時の子ども番組音楽の常識にとらわれない作曲家だった。彼は作品ごとに異なるメロディ構造を試し、『そばかすプッチー』では電子オルガンと小編成のブラスを組み合わせた軽快なサウンドを採用。当時のモノラル録音ながら、音の奥行きを感じさせる仕上がりとなっていた。録音は、まだマルチトラック機材が普及していない時代に一発録りで行われたとされ、演奏者と合唱団が同じ空間で歌う“生の一体感”が感じられる。

笠井は後年のインタビューで、「音が多少ズレても、子どもたちの勢いが勝っていた」と語っており、完璧な音質よりも“元気さ”を最優先にした制作方針がうかがえる。まさに、『そばかすプッチー』の音楽は“昭和の元気”そのものを音にした作品だった。

視聴者に刻まれた音の記憶

放送から半世紀以上が経った今でも、「そばかすプッチー」の主題歌を覚えているという声は多い。当時を知る世代にとって、この歌は子ども時代の思い出と密接に結びついており、聴くたびに放課後の夕暮れや家族の団欒を思い出すという。後年、レトロアニメ特集のテレビ番組で流れた際には、「懐かしくて泣けた」「あの明るいメロディは今も心の中にある」といったコメントがSNSなどで寄せられた。

また、音楽的にも評価が高く、当時のアニメソングの中でも“最も耳に残る5分アニメのテーマ”として再評価されている。明るくも品のある旋律、そして明確なメッセージ性。これらの要素が一体となって、『そばかすプッチー』は音楽面でも確固たる地位を築いたといえるだろう。

後世に残る“昭和の希望のメロディ”

『そばかすプッチー』の音楽は、単なる主題歌を超えて“昭和の希望の象徴”として語り継がれている。そこには、当時の子どもたちが持っていた夢や素朴な正義感、そして明日へのエネルギーが詰まっていた。今聴いても古びないそのメロディには、人を元気づける普遍的な力が宿っている。短い放送枠の中で、視聴者の心を明るく灯す――それが『そばかすプッチー』の音楽の真髄だった。

[anime-4]

■ 声優について

昭和アニメ黎明期を支えた実力派声優陣

『そばかすプッチー』は放送当時、まだ“声優”という職業が一般には浸透していなかった時代に制作された。そんな中で、本作に参加した声優陣は、のちに日本のアニメ史を語る上で欠かせない名優たちばかりである。主役のプッチーを演じた千々松幸子を筆頭に、諏訪孝二、大竹宏、八奈見乗児、そしてナレーションの神山卓三といった面々が集い、短編ながらも濃密な芝居で作品世界を作り上げた。

1話5分という制約の中でキャラクターの性格を瞬時に伝えなければならなかったため、各声優の表現力とテンポ感が問われる構成だった。言い換えれば、『そばかすプッチー』は“声の演技”そのものが作品の生命線となっていたのである。

主人公・プッチー役 ― 千々松幸子の柔らかな強さ

プッチーを演じたのは、当時から子ども番組や人形劇などで活躍していたベテラン声優・千々松幸子。彼女の声は、少年特有の張りと明るさを持ちながらも、どこか優しさが滲み出るトーンであり、プッチーというキャラクターの“純粋な正義感”を見事に表現していた。特に印象的なのは、ワルジーを叱る時の毅然とした声と、仲間たちと笑い合う時の軽やかな声とのコントラスト。この二面性が、5分間の物語の中で感情の起伏を生み出していた。

千々松は『ど根性ガエル』のひろし役や、『オバケのQ太郎』のO次郎役などでも知られ、少年役を自然に演じる技術に定評があった。彼女の演技には、子どもの無邪気さと同時に“大人が理想とする子ども像”が込められており、教育的要素の強い1960年代アニメにおいて非常に重宝された存在だった。『そばかすプッチー』ではその特性が最大限に発揮され、視聴者の心に「元気な少年」として鮮やかに刻まれた。

ネタロー役 ― 諏訪孝二の温かく包み込む声

プッチーの仲間である怪獣・ネタローを演じた諏訪孝二は、アニメ黎明期の“味のある脇役”として知られる人物だった。彼の低く柔らかな声は、ネタローののんびりとした性格を完璧に表現しており、視聴者に安心感を与えた。特に、感情をストレートに出さず、ゆっくりとしたテンポで話す演技は、作品全体のリズムに独特の緩急をもたらしていた。

収録現場では、諏訪がセリフを言うたびにスタジオが笑いに包まれたという逸話も残っている。監督が「もっと眠そうに喋ってみて」と注文した際、諏訪は本当にあくびをしながら収録したといい、その自然体の演技が“ネタローらしさ”を決定づけた。彼の声は、キャラクターが登場するだけで空気を柔らかく変える力を持っていた。

ガン公役 ― 大竹宏のテンポと勢いの演技

オウムのガン公を担当したのは、声優・大竹宏。彼は後に『Dr.スランプ アラレちゃん』のスッパマンなどで知られるが、本作ではその早口と高いテンションを活かして、ガン公という“おしゃべりなムードメーカー”を見事に演じきった。テンポの速いセリフ回しと甲高い声が、作品のリズムを支える“エンジン”のような存在となり、短い放送時間の中にエネルギーを与えていた。

大竹の演技にはアドリブが多く、収録現場ではしばしば台本にないセリフを入れて笑いを誘ったという。監督がそれを面白がって採用することも多く、結果的にガン公のキャラクターは回を重ねるごとに自由で個性的になっていった。こうした柔軟な演出スタイルは、のちのギャグアニメにも影響を与えたとされる。

ワルジー役 ― 八奈見乗児の悪役芸の原点

悪役ワルジーを演じた八奈見乗児は、日本のアニメ史において“コミカルな悪役”を確立した人物のひとりである。本作での彼の演技は、その後の代表作『ヤッターマン』のボヤッキーや『Dr.スランプ』のニコチャン大王へと繋がる原点ともいえるものだった。八奈見は単なる悪党ではなく、「悪いけどどこか抜けている」「失敗しても憎めない」という人間味を声で演じ分けていた。

特に特徴的なのが、ワルジーの笑い声。「ヒッヒッヒ…」という甲高い笑いがトレードマークで、聞いただけで“あ、ワルジーが出てきたな”と分かるほどだった。また、セリフの間の取り方にも独特のリズムがあり、プッチーとのやり取りではまるで漫才のような掛け合いが成立していた。

八奈見の演技は、子どもたちに“悪役も楽しい存在である”という感覚を植え付け、アニメにおける悪役キャラクターの新しい方向性を示したといえる。

ナレーション ― 神山卓三の包容力ある語り

作品全体を温かく包んでいたのが、ナレーションを担当した神山卓三の存在だ。彼の穏やかで落ち着いた声は、プッチーたちのドタバタ劇に優しい“解説の息”を吹き込んでいた。ナレーションといっても単なる説明ではなく、まるで子どもたちの“良心”のように働く言葉の力を持っていた。

「さて、今日のワルジーは何を企んでいるのかな?」というような語り出しや、「悪いことをすると、ちゃんと誰かが見ているぞ」という締めの一言など、神山のナレーションはストーリーテリングそのものを導く要素として機能していた。彼は後年、アニメだけでなく吹き替えやナレーションの分野でも長く活躍し、その温かみのある声は多くの作品で親しまれることになる。

声優陣の連携と収録現場の空気

当時のアニメ収録は、現在のような個別録音ではなく、全員が同じスタジオに集まり“一発録り”で行われていた。『そばかすプッチー』の収録も例外ではなく、短い時間の中でテンポを合わせることが求められた。そのため、声優同士の息の合ったチームワークが何より重要だった。千々松の元気なセリフに対して八奈見が軽妙に返す、そのタイミングの妙が作品のリズムを生んでいた。

大竹宏は収録のたびに「今日はテンポを上げよう!」と現場を盛り上げ、諏訪孝二は「まぁまぁ落ち着いて」と場を和ませる――そんな和気あいあいとした雰囲気の中で、作品が生み出されていたという。アニメーション制作がまだ“職人の現場”だった時代、このような即興性と人間的なやり取りが作品の生きた温度を作り上げたのだ。

当時の声優業界における意義

『そばかすプッチー』のキャストは、のちに日本の声優史を形作る礎となる人物ばかりである。彼らはまだ“声優”という肩書きが確立される以前の時代に、舞台俳優や放送劇の出身者として声の演技に挑戦していた。ゆえに、彼らの芝居には舞台的な抑揚とリズム感があり、声だけで物語を動かすという意識が非常に高かった。

特に千々松幸子と八奈見乗児の掛け合いは、後年のアニメにおける“主人公と敵役の理想的な関係性”の原型ともいえる。つまり『そばかすプッチー』は、声優演技の発展史においても重要な位置を占める作品だったのである。

ファンと後世への影響

本作の放送当時は、声優の名前がクレジットされること自体が珍しかった。しかし、ファンの間では口コミでキャストの情報が広まり、「あの声は“ヤッターマンの人”だったのか」「ネタローの声が他のアニメでも聞けた」といった形で、声優文化が少しずつ広まっていった。後年、アニメ専門誌が登場する頃には、『そばかすプッチー』の声優陣は“昭和アニメの礎を築いた名優たち”としてたびたび取り上げられている。

インタビュー記事などでは、八奈見乗児が「プッチーの現場は声のテンポの勉強になった」と語り、千々松幸子も「短い時間で心を伝える訓練だった」と回想している。これらの言葉からも、5分間アニメでありながら、声優陣にとって非常に充実した現場であったことが伝わる。

まとめ ― “声”で作られた温かな世界

『そばかすプッチー』の世界は、アニメーションそのものよりも“声”によって鮮やかに命を吹き込まれた作品だったといえる。千々松の少年声が正義を、八奈見の笑い声が悪の愉快さを、諏訪のゆるやかな声が優しさを、大竹の甲高い声が勢いを、神山の語りが安心感を、それぞれ担っていた。声優陣のバランスが完璧に噛み合うことで、この5分間の物語はまるで劇場作品のような完成度を誇った。

彼らが築いた“声の芝居のリズム”は、今も多くのアニメ制作者に受け継がれている。つまり『そばかすプッチー』は、アニメの歴史だけでなく、声優という職業の価値を世に知らしめた小さな金字塔でもあったのだ。

[anime-5]

■ 視聴者の感想

放送当時の子どもたちにとっての“夕方のヒーロー”

1969年当時、『そばかすプッチー』は放課後のテレビの定番として多くの家庭に親しまれた。学校から帰ってきてランドセルを放り出し、牛乳を飲みながらプッチーの活躍を見る——そんな子どもたちの姿が全国の家庭で見られたという。5分という短い放送時間であっても、視聴者はまるで10分、15分にも感じるほど濃密な内容に夢中になった。

当時小学生だった人々の回想には、「プッチーの声を聞くと宿題をやる気が出た」「ワルジーの“ヒッヒッヒ”という笑いが怖くも面白かった」といった声が多い。子どもたちは単なるアニメとしてではなく、自分たちの日常の一部としてプッチーを受け止めていた。たとえば、友達同士で「プッチーごっこ」をして遊ぶ光景が全国各地で見られ、カップ号の真似をして三輪車や自転車に牛乳瓶を乗せる遊びが流行したほどだ。

番組が放送されていた時間帯(18時55分~19時)は、夕食前後の家族団欒のタイミングであり、親も一緒に視聴していた。親世代の視聴者は、「悪いことをしたら必ず報いを受ける」というストーリー構成に安心感を覚え、教育的にも価値がある番組だと評価していた。短い時間ながらも笑いと道徳の両立を実現していた点が、当時のテレビアニメの中でも際立っていた。

プッチーの正義感に憧れた世代

多くの視聴者が口をそろえて語るのは、「プッチーの正義感に心を動かされた」という点である。見た目にコンプレックスを持つ子どもにとって、“そばかすがあっても正義の味方になれる”というメッセージは大きな励ましだった。ある女性視聴者(当時小学4年生)は後年のインタビューで、「そばかすを気にしていたけど、プッチーを見て自信が持てた」と語っている。つまりこの作品は、単なる勧善懲悪ものではなく、自己肯定感を与える教育的アニメとして機能していたのだ。

また、プッチーの「悪いことをした人でも、最後はちゃんと反省できる」という姿勢も多くの視聴者に印象的だったという。怒りだけではなく、相手を理解しようとする優しさ。短い時間の中でも、子どもたちはプッチーの行動から“思いやり”という言葉の意味を自然に学んでいった。

ワルジー人気と“憎めない悪役像”

意外にも、『そばかすプッチー』で最も人気を集めたキャラクターの一人が悪役のワルジーだった。視聴者の多くが「ワルジーの失敗が待ち遠しかった」「悪いのに面白い」と語っており、彼は昭和の“愛される悪役”として多くの子どもたちの記憶に残った。特に印象的なのは、毎回のオチ。ワルジーが自分の罠に引っかかってミルクまみれになるシーンは、笑いとカタルシスが同居する見事な演出だった。

中には、「本当はワルジーが好きで毎日見ていた」という声も少なくない。彼の人間臭さやドジな部分に共感する視聴者も多く、「失敗してもめげない姿勢」に勇気をもらったという感想も寄せられている。後年のアニメファンの間では、ワルジーを“日本初期のコメディ悪役キャラの完成形”と位置付ける声もあり、『ヤッターマン』のボヤッキーや『ドクタースランプ』のニコチャン大王など、後の悪役像のルーツとして再評価されている。

大人たちからの視点と教育的評価

当時の新聞やテレビ雑誌のレビューを見ると、『そばかすプッチー』は“子どもに道徳を伝える良質な番組”として紹介されている。特に、スポンサーである明治乳業の意図と合致する「健康・正義・友情・努力」というテーマが、家庭教育の一環として好意的に受け止められた。教師の中にもこの番組を授業で話題にする人が多く、「悪いことをしたらどうなるか」「友だちを助ける勇気とは」といった道徳教育の題材として使われていた例もある。

一方で、「もう少し長く見たかった」「5分では物足りない」という声も多かった。物語が盛り上がったところで終わる“寸止め構成”は子どもたちの想像力をかき立てたが、大人の目線からすると「あと一歩描き込みがほしい」と感じたようだ。とはいえ、その“短さゆえの鮮度”こそが本作の魅力であり、視聴者が物語の続きを想像する余白を残したことで、長く心に残る作品となった。

時を超えて語られる懐かしさ

21世紀に入り、インターネットやSNSで昭和アニメが再評価される中、『そばかすプッチー』も再び注目を集めている。YouTubeやレトロアニメ特集で映像の一部が紹介されると、「この歌、覚えてる!」「夕飯の匂いと一緒に思い出した」というコメントが相次いだ。多くの人々にとって、プッチーのテーマソングやワルジーの笑い声は、子ども時代の記憶を呼び覚ます“音の記憶”となっている。

さらに、アニメ研究家や文化史家の間では、『そばかすプッチー』を「日本のショートアニメ文化の原点」と位置付ける意見も出ている。毎日放送される帯アニメ形式、企業タイアップによるメッセージ性、そしてキャラクターのシンプルな魅力——これらは現代のキッズアニメや教育番組の原型として重要な存在だという見方だ。

ファン同士の交流と二次創作

意外なことに、近年ではSNS上で『そばかすプッチー』のファンが再び集まり始めている。放送当時を知る世代だけでなく、アニメ史を学ぶ若い世代のファンも増えており、プッチーやワルジーを題材にしたイラスト、リメイク風のファン動画なども公開されている。中には「現代版カップ号」を想像して描くファンアートや、「ワルジー視点のスピンオフ」を創作する人もいるほどで、50年以上経った今でも“語りたくなるキャラクター”として息づいている。

ファン同士の交流の中では、「プッチーのどこが魅力的だったか」を語るときに、“純粋な優しさ”というキーワードが最も多く挙がる。現代社会の中で、競争や効率が重視される時代だからこそ、プッチーのように「小さくても正しく生きる」姿勢が心に響くのだろう。

海外視聴者からの評価

実は『そばかすプッチー』は1970年代初頭、台湾や香港でも放送されていたと記録されている。海外版タイトルは「雀斑小子(そばかす少年)」とされ、吹き替え版が現地の教育チャンネルで放送された。現地の視聴者の回想では、「プッチーは正義の象徴だった」「悪いことをするとミルクにやられる、という教訓を覚えている」というコメントも残っており、言語を超えて作品のメッセージが伝わっていたことがわかる。

日本では短命な放送期間だったが、海外では教育番組の一環として長く再放送され、地域によっては数年間にわたって再放送された記録もある。これは『そばかすプッチー』の“国を超えた普遍性”を示す貴重な事例といえる。

ファンが語る“あの5分”の魔法

放送から半世紀を経た現在でも、視聴者の中には「あの5分が一日の元気の源だった」と語る人が多い。日常の中で小さな勇気をくれたプッチーの存在は、昭和という時代の象徴のようでもある。SNSやブログでは「忙しい今だからこそ、あの短い時間で心を満たしてくれたアニメを見習いたい」という声も上がっており、現代社会への逆照射としての価値も見いだされている。

結局のところ、『そばかすプッチー』の人気の根底には、“見たあとに優しい気持ちになれる”という普遍的な感動があった。笑って、ちょっと反省して、また明日を頑張る——それがこのアニメのリズムであり、半世紀を経ても色褪せない魅力なのだ。

[anime-6]

■ 好きな場面

笑いと感動が詰まった“5分の奇跡”

『そばかすプッチー』の魅力は、その短い放送時間の中に凝縮された笑いとドラマ性にあった。たった5分間で起承転結を成立させる構成は、今日のアニメとはまったく異なるテンポを持ち、1話ごとに小さな「完結した物語」が味わえる贅沢さがあった。視聴者が記憶している“好きな場面”は、そのほとんどが笑いの中に優しさや教訓がにじむ瞬間である。ここでは、当時の人気エピソードを中心に、印象に残るシーンを振り返ってみよう。

第12話「ワルジーの牛乳泥棒大作戦」

このエピソードは多くのファンが“プッチーの名作回”と呼ぶ一本だ。ワルジーが街中の牛乳配達所を狙い、“牛乳を独り占めして世界征服をする”という奇想天外な作戦を立てる。彼が操る牛乳泥棒ロボットが夜な夜な動き出すシーンは、当時の子どもたちにとってちょっとしたホラーでもあり、緊張感のある展開が話題になった。

プッチーは仲間のガン公とネタローを連れて調査に乗り出すが、途中でワルジーの罠にかかって“逆さまミルクタンク”に閉じ込められてしまう。しかしここからが見どころだ。ガン公が機転を利かせてカップ号のミルクタンクを開放し、泡でタンクを満たして脱出。その瞬間、泡まみれのプッチーたちが空へ舞い上がる映像が印象的で、「正義は泡のようにふくらむんだ!」というセリフは今もファンの間で語り継がれる名言である。

ラストではワルジーが自分のロボットに牛乳をかけられて滑り倒すというお約束のギャグで締めくくられ、子どもたちの笑いを誘った。このエピソードは“牛乳=力の源”というテーマを最も象徴的に描いた回として記憶されている。

第38話「ネタローの涙」

シリーズの中でも特に感動的なエピソードとして知られているのが、第38話「ネタローの涙」だ。ワルジーの仕掛けた“嘘発見薬”を誤って飲んでしまったネタローが、なんでも本音をしゃべってしまうというコメディから始まるが、後半は予想外の展開を迎える。ネタローが思わず「プッチーが大好きだ」と口にしてしまい、照れくさく逃げ出すシーンは、子どもたちにとって友情の尊さを感じる瞬間だった。

終盤、ネタローがプッチーをかばってワルジーの爆発装置の前に立ちはだかる場面では、5分アニメとは思えない緊張感が走る。ネタローが流す一粒の涙は、当時の視聴者に深い印象を残した。番組へのファンレターでも「ネタローが泣いたところで自分も泣いた」という感想が多く寄せられ、後年の再放送アンケートでも“最も感動した回”として上位に挙げられている。

第67話「ガン公の早とちりパトロール」

この回はシリーズ屈指のギャグエピソードとして人気が高い。ガン公が「ワルジーが巨大なミルク爆弾を作った」という誤情報を掴み、プッチーたちを巻き込んで街中を大騒ぎさせるドタバタ劇である。実際にはワルジーが作っていたのは“牛乳入りプリン機”であり、勘違いから始まる混乱がどんどんエスカレートしていく展開が痛快だ。

途中でネタローがプリンの山に埋もれて「うまいから出たくない」と言い出す場面、ガン公が反省してプッチーに謝る場面など、コメディと友情のバランスが絶妙。ラストでは「早とちりでも、一生懸命ならいいんだよ!」というプッチーの言葉が響き、子どもたちの心に残る教訓として語られた。視聴者の中にはこのエピソードを“ガン公の最高傑作”と評する人も多い。

第101話「プッチーと幻のカップ号」

シリーズ中盤の重要回。ワルジーがプッチーのカップ号を盗み、自分専用の“ワルジー号”を作り出すというエピソードだ。見た目はカップ号とそっくりだが、燃料が“悪意のエネルギー”という真逆の存在。この設定が子どもたちに強烈な印象を与えた。ワルジーは「悪の力でも空は飛べる!」と豪語するが、エンジンが暴走し、空中でカップ号と激突。最終的にワルジー号が粉々に壊れるというクライマックスは、“悪の模倣は長く続かない”という寓話のようなメッセージを含んでいる。

放送当時の児童誌では「道徳的な名エピソード」として特集が組まれ、教師たちの間でも「模倣と創造の違いを子どもに教える教材になる」と評価された。アニメが教育番組的価値を持っていた時代の代表的な一話といえる。

第140話「ワルジーの休日」

このエピソードは、普段の勧善懲悪の構図を一時的に崩し、ワルジーの人間的な一面を描いた珍しい回だ。悪事を働きすぎて疲れ果てたワルジーが「今日は悪いことをしない日」と宣言し、山奥の温泉へ出かける。ところが、偶然出くわしたプッチーたちと一緒に混浴(!?)状態になってしまい、結局ドタバタに巻き込まれるというコメディ展開。

注目すべきは、エンディング直前の静かな一瞬。夕暮れの中でプッチーとワルジーが並んでミルクを飲み、「たまにはこうして仲良くしてもいいな」と語り合う場面だ。これは、シリーズ全体を通しても非常に珍しい“和解シーン”であり、ファンの間では「最も心温まる瞬間」として長年語り継がれている。笑いの中にも深い情緒があり、脚本家のセンスが光るエピソードである。

印象的なセリフと名場面集

ファンの間で今も語り継がれている名セリフはいくつも存在する。たとえば、プッチーの口癖「正義はいつも、ミルク色に輝く!」は当時の流行語にもなった。また、ワルジーが罠に失敗したときの「ワルジーは悪くない、運が悪いだけだ!」という開き直りのセリフも人気で、学校で真似する子どもが後を絶たなかったという。

ガン公の「ガンガン飛ばしてガン公参上!」、ネタローの「おら、焦ってもしょうがねぇべ」など、キャラクターごとの口癖も番組を象徴する名フレーズとして浸透した。これらのセリフが生きたリズムを持っていたのは、声優たちのアドリブや自然な演技が生み出した結果でもある。

視聴者が選ぶ“心に残るシーン”

後年、アニメ雑誌の特集「昭和アニメ100選」で行われた読者アンケートでは、『そばかすプッチー』の中で最も印象に残る場面として次の3つが挙げられている。 1位:「ネタローの涙」 2位:「ワルジーの休日」 3位:「カップ号初飛行シーン」

とくにカップ号初飛行シーンは、初期エピソードでプッチーが初めて空を飛ぶ瞬間の映像が美しく、モノクロ作品でありながら光の描写が巧みに使われていた。牛乳の泡がきらめく空を舞うプッチーの姿は、まさに“子どもたちの夢の象徴”だった。

笑いの中に宿る優しさ

『そばかすプッチー』の“好きな場面”は、単に笑える瞬間や感動の涙ではなく、その奥にある優しさに支えられている。登場人物たちは毎回失敗し、反省し、また立ち上がる。その繰り返しが視聴者の心を育てた。短いアニメでありながら、子どもたちが「明日はもっと頑張ろう」と思えるエネルギーを与えていた点こそ、本作の真の魅力だったと言えるだろう。

プッチーがワルジーを助けるときの笑顔、ネタローが涙をこぼす瞬間、ガン公が空高く飛びながら叫ぶ「プッチー、行こう!」——それらの一瞬一瞬が、昭和アニメの黄金期を象徴する光として、今も人々の心に残り続けている。

[anime-7]

■ 好きなキャラクター

世代を超えて愛された“そばかすの少年”

『そばかすプッチー』は、5分間という短い尺の中で多彩なキャラクターを鮮やかに描き分けた作品である。中でも特筆すべきは、登場人物たちが単なる「善悪」ではなく、それぞれに人間的な魅力と弱さを併せ持っていた点だ。視聴者は誰か一人のキャラクターに自分を重ね、笑い、時に涙しながら共感していった。

当時のアニメ雑誌『テレビっ子』のアンケートによれば、放送当時もっとも人気が高かったキャラクターは主人公のプッチーで、次点がワルジー、そしてガン公とネタローがそれに続く構成となっていた。ここでは、それぞれのキャラクターがどのように愛され、どんな意味を持っていたのかを掘り下げていこう。

正義を貫く小さなヒーロー ― プッチー

そばかすがトレードマークの少年・プッチーは、正義感の象徴でありながら、決して万能ではない。彼は時に失敗し、悩み、立ち止まりながらも「正しいことをする勇気」を貫いた。この“人間くささ”が、多くの視聴者を惹きつけた要因である。

特に子どもたちが共感したのは、プッチーの“コンプレックスを力に変える姿勢”だった。そばかすをからかわれながらも、「これが僕の勲章だよ!」と笑うシーンは象徴的であり、当時のファンからは「見た目を気にしていたけど、プッチーのおかげで前向きになれた」との声が多数寄せられている。

プッチーの行動原理は単純な勧善懲悪にとどまらない。彼は悪を倒すだけでなく、ワルジーを“更生させよう”とする心の優しさを持っていた。ある回では「ワルジーだって、きっといい人になれる」と信じて手を差し伸べる場面があり、これはシリーズ全体を象徴する“赦しの精神”を体現している。

また、声を担当した千々松幸子の温かみのある演技が、プッチーの魅力を倍増させた。少年らしい明るさの中に柔らかな包容力があり、「怒るより、笑って解決する」というプッチーらしい哲学が声のトーンに込められていた。ファンからは今でも「声を聞くと安心する」「あの優しい叱り方が忘れられない」といった感想が寄せられる。

どこか憎めない悪役 ― ワルジー

ワルジーは『そばかすプッチー』において、間違いなく最も強い個性を放つ存在だった。彼は毎回さまざまな悪事を企みながらも、どこか抜けていて、最後は自滅する。そのパターンはコメディ的でありながら、視聴者には「人間らしい不完全さ」として親しまれていた。

ワルジーの人気の理由は、単なる悪役ではなく“努力する失敗者”として描かれていたことにある。彼は悪事に手を染めながらも、どこかで成功を夢見ている。だからこそ、失敗したときのリアクションが痛快であり、同時に哀愁を誘った。子どもたちは「ワルジーを見て笑いながら、自分も頑張ろうと思った」と回想している。

演じた八奈見乗児のユーモア溢れる演技もまた、キャラクターを際立たせた。独特の高い笑い声と早口の台詞回しが、コミカルな悪役像を決定づけたといえる。ワルジーの「ヒッヒッヒ、今日こそプッチーに勝つぞ!」というセリフは、昭和アニメ史に残る名フレーズであり、今でもファンイベントなどで真似されることがある。

大人になったファンの中には、「ワルジーの方が人間味がある」と語る人も多い。彼の失敗や嫉妬、執着心は、誰もが心の中に持っている弱さの象徴でもある。ワルジーは“負け続ける悪役”でありながら、同時に“諦めない人生の達人”だった。

癒し系の存在 ― ネタロー

プッチーの仲間である怪獣・ネタローは、シリーズにおける“癒しの象徴”ともいえる存在だ。のんびり屋で、いつも寝てばかりいるが、いざというときには誰よりも勇敢に立ち上がる。ファンの間では「不器用だけど優しいキャラ」として愛されている。

特に名シーンとして語られるのが、第38話「ネタローの涙」だ。普段はのほほんとしているネタローが、仲間を守るために涙を流す場面は、視聴者に大きな感動を与えた。ある当時の子ども雑誌には、「ネタローみたいな友達がほしい」という投稿が殺到したという。

また、ネタローの口癖「寝るのも正義だべ」は、放送当時の小学生たちの間で流行語になった。彼の“マイペースな正義”は、忙しい現代社会を生きる私たちにとっても心に響く。どんなときでも焦らず、のんびりと、でも仲間のために動ける。そんな彼の生き方が、多くの人の理想の姿として今も語り継がれている。

賑やかで憎めない相棒 ― ガン公

ガン公はプッチーたちの旅を明るく照らすオウムであり、ムードメーカー的な存在だ。性格は短気でせっかちだが、根はとても仲間思い。彼のテンポの速い喋りと、どこか抜けたお調子者ぶりは、作品全体に軽快なリズムを与えていた。

「ガンガン行こうぜ、ガン公だ!」という決め台詞は番組の名物であり、視聴者の子どもたちは真似して遊んだという。彼のキャラクターは、当時流行していた“おしゃべりキャラ”の先駆け的存在でもあり、後年のアニメに登場するコミカルな動物キャラ(例:アラレちゃんのガッちゃんや、ドラえもんのドラミなど)に影響を与えたとされている。

大竹宏の声の演技も秀逸で、ガン公の勢いとおかしみを自然に引き出していた。特に、プッチーと喧嘩してもすぐ仲直りするやり取りは子どもたちに人気で、「ケンカしてもすぐ笑える関係っていいな」と感じた視聴者も多かった。小さなトラブルも笑いで終わらせる——それがガン公の魅力だった。

静かなる語り手 ― ナレーター(神山卓三)

物語を包み込む存在として忘れてはならないのが、ナレーターの神山卓三だ。彼の穏やかな語り口は、物語に安心感と落ち着きを与えた。視聴者の中には「プッチーの世界の神様のような声」と表現する人もいるほどである。

彼の語りは単なる説明ではなく、作品に“情緒の呼吸”を与えていた。「さて、今日のワルジーはどんな悪だくみをしているのかな?」という軽やかな導入や、「悪いことをすると、きっと誰かが見ているぞ」という締めの一言は、まるで絵本の朗読のように温かく響いた。ナレーションもまた、一種のキャラクターとして作品世界に溶け込んでいたのである。

ファン層別のキャラクター人気

興味深いことに、『そばかすプッチー』のキャラクター人気は、年代や性別によって少しずつ異なる傾向を示していた。 – 子ども層(当時):プッチー、ガン公が圧倒的に人気。元気さとテンポ感が魅力。 – 大人層(親世代):ワルジーとナレーションを高く評価。教訓性とユーモアを好む。 – 現代の再評価層:ネタローが人気上昇。彼の「マイペースな正義」が現代人の癒しとなっている。

SNSでは「子どもの頃はプッチー派、今はワルジー派」という意見も多く、年齢を重ねるごとにキャラの見え方が変化するのも、この作品ならではの深みだ。

キャラクターたちが残したもの

プッチーたちの物語が終わってから半世紀以上が過ぎた今でも、彼らは多くのファンの心の中で生き続けている。プッチーの勇気、ワルジーの滑稽さ、ネタローの優しさ、ガン公の明るさ——それぞれが人間の中にある“どこか懐かしい感情”を映している。

現代アニメが複雑化していく中で、『そばかすプッチー』のキャラクターたちはシンプルでありながら奥深い。彼らは、善悪を超えた“生き方の物語”を体現していたのだ。小さな5分間の物語の中に、人生の縮図を見た視聴者は少なくないだろう。

[anime-8]

■ 関連商品のまとめ

失われた名作を支える“記憶のかけら”たち

『そばかすプッチー』は1969年に放送された短編アニメでありながら、その影響力は小さくなかった。放送終了後も、企業タイアップやアニメ誌の特集を通じて、様々な関連商品が展開された。特にスポンサーである明治乳業(現・株式会社 明治)の強力な販促支援により、放送期間中から多くのグッズやキャンペーンが生まれ、家庭や学校の中に“プッチー文化”が広まっていった。ここではその足跡を時代順にたどり、現存資料や再評価の流れも含めて詳しく紹介していこう。

■ 書籍関連 ― 雑誌掲載とアニメ絵本の復刻

放送当時、『そばかすプッチー』は小学館や学習研究社の児童向け雑誌に連載形式で紹介されていた。特に『小学一年生』『テレビマガジン』では、カラーグラビア形式でストーリーのダイジェストやキャラクター紹介が掲載され、紙媒体を通じてプッチーの世界観を家庭へ届けていた。

1969年には明治乳業の協賛で発行された絵本版『ミルクの勇者 そばかすプッチー』が刊行。これはアニメの一部エピソードを絵本化したもので、当時の牛乳宅配店で配布された限定ノベルティとして存在する。残存数は少なく、現在では古書市場で非常に高値で取引されている。

また、平成以降にはアニメ史を振り返る研究書やムックにも頻繁に登場するようになった。特に『昭和アニメ黄金期大全』(辰巳出版刊)では、“短編アニメ文化を築いた功労作”として特集が組まれ、制作会社フジ・エンタプライズの取材記事やスタッフ名簿など、資料的価値の高い内容が掲載されている。さらに2020年代には、ファン有志による非公式資料集『そばかすプッチー全話ガイド』が同人誌として制作され、エピソードごとのあらすじと脚本分析が収録されるなど、学術的な再検証の対象にもなっている。

■ 音楽関連 ― ミルク色のメロディ

主題歌「そばかすプッチー」は、作詞・池野文雄、作曲・笠井幹男による軽快なマーチ調で、当時の子どもたちの耳に残る“朝のラジオ体操的リズム”として人気を博した。1969年4月にはコロムビアレコードからシングルEP盤が発売され、B面には挿入曲「プッチーのミルク行進曲」を収録。このドーナツ盤は、現在オークション市場でも人気が高く、美品であれば1万円を超えることもある。

2000年代には、昭和アニメ主題歌コンピレーションアルバム『懐かしのこどもアニメ大行進』に収録され、初めてデジタル音源として一般公開された。さらに2019年には、50周年を記念してキングレコードよりリマスター版シングルCDが復刻され、ボーナストラックには未発表のカラオケ音源も収録された。ファンからは「今聴いても優しい気持ちになれる」「明治牛乳のCMのように清らか」といった感想が寄せられている。

■ ホビー・おもちゃ関連 ― ミルクをテーマにしたかわいい玩具群

放送当時の昭和40年代末期は、キャラクターグッズ文化がまだ黎明期にあったが、『そばかすプッチー』はスポンサーの明治乳業の力で、早期にキャラクター玩具が展開された。中でも有名なのが「ミルクカップ号プラモデル」(バンダイ製)で、牛乳パックを燃料タンクに見立てて動くギミックが人気を集めた。組み立て式で、完成するとゼンマイで走行し、泡を吹く仕掛けがついていた。

ほかにも、明治アイスクリームのキャンペーン景品としてプッチーソフビ人形(全4種)が配布された。この人形は現在、昭和レトロ玩具コレクターの間で人気が高く、保存状態の良いものは1体1万円近い値がつくこともある。

1990年代にはレトログッズブームの中で復刻ストラップやピンズセットが登場。2015年にはガチャガチャシリーズ「昭和アニメメモリーズ」にプッチーのミニフィギュアが加わり、往年のファンだけでなく若年層にも再注目された。

■ ゲーム関連 ― まぼろしの“プッチーすごろく”

『そばかすプッチー』の名を冠したゲームは、電子ゲームとしては存在しないものの、当時の家庭向けボードゲームとして複数展開されていた。代表的なのがタカラ製「プッチーのミルク大冒険すごろく」(1970年)で、プレイヤーがプッチーを操作し、ワルジーの罠を避けながらゴールを目指すという内容。マス目には「牛乳を飲んで元気+3」「ワルジーの悪だくみで2回休み」など、アニメの世界観を忠実に再現したユーモラスなルールが採用されていた。

また、1970年代半ばには児童雑誌の付録として「プッチーとカップ号ゲームボード」が登場。紙製の簡易ボードだが、カラフルなイラストと小さな紙コマがついており、子どもたちが夢中になった。近年ではこうした紙付録も昭和玩具として高値で取引されている。

さらに、2020年代に入り、インディーゲーム制作者によってファンメイドのブラウザゲーム『帰ってきたそばかすプッチー』が非公式に公開された。カップ号を操作して牛乳ボトルを集めるアクションゲームで、当時のファンから「これこそ令和の再現だ」と話題になった。

■ 食玩・文房具・日用品 ― 生活の中に生きたキャラクター

『そばかすプッチー』は、当時の子どもたちの生活用品にも多く登場した。代表的なのが明治製菓による「プッチーチョコ」シリーズで、箱の中にはプッチーのシールが1枚封入されていた。地域限定で販売されたため希少価値が高く、現在でもコンプリートシールセットはコレクター市場で人気がある。

文房具では、カップ号をデザインした下敷きや消しゴム、キャラクター鉛筆などが小学生に人気だった。とくに「ミルク香りつき鉛筆」はユニークな商品として注目され、当時のテレビCMでも紹介された。近年、昭和レトログッズ展などでは実物展示も行われており、当時の懐かしいデザインが再評価されている。

日用品としては、明治乳業が販促目的で製作したプッチーのマグカップやコップ付き歯磨きセットなども存在する。これらは当時の家庭の食卓を象徴するアイテムであり、「牛乳を飲む時間を楽しくするキャラクター」として子どもたちの健康意識向上にも貢献していた。

■ まとめ ― “プッチー”が残した文化的遺産

『そばかすプッチー』の関連商品群は、単なるキャラクター商材ではなく、昭和の子ども文化そのものを映し出した記録である。牛乳という身近なテーマを通じて、健康・友情・正義を伝えたこの作品は、グッズや書籍、音楽を通して家庭の中に“正しい心の栄養”を届けた。

現在、これらの品々はレトロ市場で再び注目を集めており、当時の子どもたちが大人になってコレクターとなり、再び“プッチーの世界”を取り戻そうとしている。懐かしさと共に蘇るのは、ただのノスタルジーではなく、昭和が育んだ温かなヒーロー文化への敬意なのだ。

「正義はミルク色に輝く」というプッチーの言葉は、今もなお、多くの人々の心にやさしく残り続けている。

[anime-9]

■ オークション・フリマなどの中古市場

“幻のアニメ”を求めて ― そばかすプッチー再評価の波

1969年放送の『そばかすプッチー』は、長らく「映像資料が少ない幻のアニメ」として知られてきた。しかし2000年代以降、昭和アニメの再評価ブームに伴い、関連グッズや映像ソフトがオークション市場やフリマアプリで徐々に姿を見せ始めた。特にヤフオクやメルカリでは、出品数こそ多くないものの、出るたびに熱心なコレクターの間で激しい入札競争が起こる。

人気の理由は、作品そのものの希少性だけでなく、「昭和40年代の企業タイアップアニメの象徴」という文化的価値にもある。昭和の短編テレビアニメの多くが再放送されないまま埋もれてしまった中、『そばかすプッチー』は明治乳業の宣伝物や販促グッズを通じて形を残していた。その“断片的な遺産”が、いまやコレクターズマーケットで黄金の価値を持っている。

■ 書籍・資料関連 ― 幻の絵本と雑誌付録

書籍関連の中で最も希少価値が高いのは、1969年に明治乳業が限定配布した絵本版『ミルクの勇者 そばかすプッチー』である。状態が良いものは古書店やヤフオクで4万~7万円で取引されることもあり、表紙の発色や綴じ紐の劣化状態が価格を左右する。

また、当時の児童雑誌『小学一年生』『テレビマガジン』などに付属していた「プッチーのぬりえブック」「牛乳スタンプ遊び」などの付録も人気。単体では数百円~1,000円台だが、未使用の完品や雑誌ごと残っているものは3,000円前後に跳ね上がる。

さらに、近年は資料的価値を求めて購入する研究家や大学図書館関係者も増加。アニメ史研究の対象としての重要性が認識されており、状態よりも“資料としての完全性”が重視される取引も見られる。

■ 音楽関連 ― EPレコードとCD復刻盤

『そばかすプッチー』の主題歌EP盤(コロムビアレコード、1969年発売)は、コレクターズアイテムとして極めて人気が高い。相場は1枚6,000~12,000円。帯付き・スリーブ完備の美品は2万円前後まで高騰する場合がある。

B面に収録された「プッチーのミルク行進曲」は未CD化音源のため、EP盤を所有することがファンの誇りとされている。プレイヤーで聴くよりも、額装してインテリアとして飾る人が多いのも特徴。昭和の“音のデザイン”としてアナログ音源の味わいが再評価されているのだ。

2000年代に発売されたCD復刻版(キングレコード)は、現在でも入手可能だが、初回生産分に付属していたプッチーとカップ号ステッカーが未開封のものはプレミア扱いで4,000~6,000円の値をつけている。

■ ホビー・おもちゃ関連 ― ソフビとプラモデルの黄金価値

コレクター市場で特に熱を帯びているのが、1969~70年に明治アイスクリームキャンペーンで配布されたプッチーソフビ人形(全4種)。高さ約10cmの小型サイズながら造形が非常に丁寧で、当時の子どもたちにとって憧れのアイテムだった。現在は1体あたり8,000~15,000円が相場で、全種セットだと5万円を超えることもある。

また、バンダイ製「ミルクカップ号プラモデル」は現存数が極端に少なく、2022年に箱付き未組立品がヤフオクで58,000円で落札された。欠品パーツがある中古でも2万円前後で取引される。プラスチックの劣化が進みやすいため、保存状態が価格に大きく影響する。

加えて、近年注目されているのが1970年代の明治販促グッズ(コップ・歯磨きセット・下敷き)。これらは市場価格が上昇中で、未使用パッケージ入りは1,000~5,000円台。昭和レトロ雑貨としてのデザイン価値が加わり、女性コレクターからも人気がある。

■ ゲーム関連 ― 紙製すごろくと復刻同人作品

1970年に児童誌付録として登場した「プッチーとワルジーのミルク大冒険すごろく」は、当時の付録玩具の中でも人気が高かったアイテム。現在は状態の良いものがほとんど残っておらず、紙折り目や破損がない完品はオークションで10,000円近くに達する。コマやサイコロ付きはさらに高額で取引される傾向にある。

また、2020年代にはファン制作の同人ボードゲームやミニカードゲームも登場し、これらが小規模イベントや即売会で人気を博している。非公式ながら、レトロカルチャー再興の一端として、オリジナル商品と並ぶ注目を集めている。

■ 食玩・文房具・日用品 ― “昭和の香り”が人気の的

文房具や食玩系アイテムは当時の子どもたちの日常を象徴する存在であり、近年は「昭和レトロコレクション」として人気が再燃している。特に人気が高いのが、プッチーイラスト入りの下敷きと香り付き消しゴム。未使用のまま保存されているものは1,500~3,000円前後、希少デザインは5,000円超。

また、明治製「プッチーチョコ」付属シール(全12種)もコレクターズアイテム化しており、コンプリートセットは1万円近くで落札される。保存状態の良い紙袋付きバージョンは特に高額で、昭和広告資料としても人気がある。

マグカップや歯ブラシセットなどの家庭用品も高騰傾向にあり、未使用品は5,000~8,000円台。特に「プッチーマーク入りガラスコップ」は、2023年のレトロフェス東京で12,000円で販売され、注目を集めた。

■ 市場の特徴とコレクター心理

『そばかすプッチー』の中古市場の特徴は、「数より質」である。出品数は極めて少ないが、状態の良い品は確実に値上がりしている。コレクターは主に昭和40年代に幼少期を過ごした世代で、ノスタルジーと共に“自分の幼少期を取り戻す行為”として購入する傾向が強い。

また、作品自体の教育的・文化的価値が再評価されていることも影響し、一般のレトログッズ収集家だけでなく、資料収集を目的とした研究家層も市場に参入している。そのため、資料性が高い付属品(説明書・帯・ブックレット)は特に高額で取引されやすい。

■ まとめ ― プッチーは“昭和遺産”として生き続ける

『そばかすプッチー』にまつわる中古市場の動きは、単なるコレクションではなく、日本のアニメ文化の初期形態を後世に残そうとする試みそのものである。半世紀以上前のキャラクターが今なお取引され、語り継がれている事実は、それだけこの作品が持つ普遍的な温かさと教育的価値を証明している。

「プッチーは、正義も友情も、笑顔も残した」とファンは言う。彼の笑顔とカップ号は、今もオークションの写真の中で、ミルク色の輝きを放ち続けている。

[anime-10]

![ミニーアップ! パンク・ムード [問屋取寄]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/toysbigbear/cabinet/others/4904790953330.jpg?_ex=128x128)

![【中古】【未開封】魔進戦隊キラメイジャー 邪気解放ブレス DXヨドンチェンジャー [輸送箱付き][併売:0W9M]【赤道店】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/yumetairiku0216/cabinet/03936653/03937191/imgrc0088554422.jpg?_ex=128x128)

![【中古】(非常に良い)ひばりの子守唄 FYK-179-ON [DVD] 美空ひばり](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/kobaco-003/cabinet/20200308-1/b007jrocx8.jpg?_ex=128x128)