ウメ星デンカ DVD COLLECTION [ 杉山佳寿子 ]

【原作】:藤子不二雄

【アニメの放送期間】:1969年4月1日~1969年9月23日

【放送話数】:全26話

【放送局】:TBS系列

【関連会社】:東京ムービー、スタジオ・ゼロ、Aプロダクション、博報堂

■ 概要

● 作品誕生の背景と放送枠の特徴

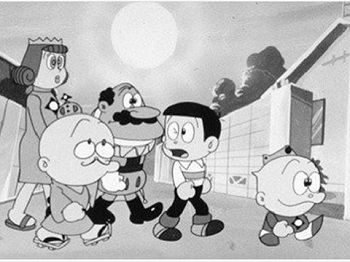

1969年春――昭和40年代のテレビ界は、まだ白黒放送とカラー放送が混在していた時代だった。そんな中で、TBS系列が夕方の時間帯に送り出したのが『ウメ星デンカ』である。放送は1969年4月1日から同年9月23日まで、毎週火曜日の18時から18時30分。1回の放送に15分構成の物語を2本ずつ放送するという、当時としては珍しいスタイルが採用された。全26回、計52話という形で、テンポのよい笑いとSF的な発想を織り交ぜた構成が人気を呼んだ。

制作当時は、家庭用テレビが徐々にカラーモデルに切り替わりつつある過渡期だったが、本作は予算の制約もあり、全編モノクロで制作されている。もっとも、モノクロ映像の持つ独特の温かみや、線画の鮮明さが作品のユーモラスな世界観と意外なほど調和しており、後年のアニメ研究家たちの間では「モノクロの良さを生かした最晩期の名作」として評価されることも多い。

● 原作漫画と藤子不二雄の創作的転換点

『ウメ星デンカ』の原作は、藤子不二雄(藤子・F・不二雄と藤子不二雄Ⓐによる共同名義)が手がけた同名漫画で、1968年から1970年にかけて雑誌に連載された。藤子作品の多くがそうであるように、当時の児童向け漫画誌の読者を意識しつつも、物語の芯には「人間社会を風刺的に見るまなざし」や「異文化との共生」といった大人の視点が潜んでいる点が特徴的である。

この作品は、後年の『ドラえもん』にもつながる“非日常を家庭に持ち込む”構造の原型とも言える。王室一家という異文化の象徴が日本の普通の家庭に居候するという設定は、SFギャグでありながら、現代社会の階層意識や他者理解をやさしく描き出した寓話としての側面を持っていた。

● ストーリーの基本設定と舞台構成

物語は、遠い宇宙にある“ウメ星”という小さな惑星の爆発から始まる。滅亡の危機を逃れた王様一家は、奇妙な四次元構造を持つ巨大なカメ型の宇宙船で地球へと避難。偶然出会った地球人の中村家に居候することになる。中村家はどこにでもいるような庶民的な一家だが、そこに“王族の常識”を引きずるウメ星人が加わることで、日常はあっという間に騒がしい非日常に変わってしまう。地球の習慣に戸惑うウメ星一家と、彼らに翻弄される中村家の面々――このギャップが物語の根幹であり、毎回のドタバタ喜劇の原動力となっていた。

また、四次元カメの内部が驚くほど広大であるという設定や、ウメ星王室が持ち込む奇妙な道具・発明品など、後年『ドラえもん』に通じる“異空間ユーモア”がすでに見られる点も興味深い。藤子不二雄の創作テーマが、この時期にすでに確立されていたことを感じさせる。

● 当時のアニメ制作と演出の特徴

アニメーション制作は、東京ムービー(現・トムス・エンタテインメント)が担当。すでに同社は『オバケのQ太郎』などで藤子作品のアニメ化に実績があり、本作でもその経験が存分に生かされている。演出はテンポ重視で、セリフの掛け合いやキャラクターの誇張された表情がコミカルに描かれた。モノクロ作品であることを逆手にとり、陰影を利用した立体的な構図や、動きよりも“間”で笑わせる演出など、当時のテレビアニメとしては非常に巧妙な映像構成が試みられている。

また、作画監督陣には後のアニメ界を支える職人たちが多く参加しており、シンプルながらも安定した作画品質を維持。背景美術は極力省略され、キャラクターの動きや表情を際立たせるスタイルがとられた。これにより、ギャグのリズム感がより際立ち、短時間で起承転結を見せる構成に適していた。

● 放送当時の受け止め方と文化的意義

放送当時の『ウメ星デンカ』は、子どもたちにとって“火曜の夕方に笑える番組”として親しまれていた。王様気取りのデンカの言動や、カメの中に隠された不思議な部屋、そしてお付きのベニショーガやロボット・ゴンスケたちのドタバタ劇は、日常の延長線上にSF的な夢を感じさせた。また、“居候する宇宙人”という設定は、『Q太郎』や『ドラえもん』の系譜に連なるもので、子どもたちに「見知らぬ存在と共に暮らす」ことへのワクワクを与えた。

作品には、階級社会や異文化理解というテーマがユーモラスに織り込まれており、親世代の視聴者にも“風刺的な笑い”として受け止められたという。特に、王様のわがままぶりと、庶民家庭とのギャップを描く場面には、戦後日本の社会変化や経済格差を象徴する一面があったともいわれている。

● メディア展開と再評価

放送終了後も、藤子ファンの間で『ウメ星デンカ』は“幻の藤子作品”として語り継がれた。カラー化の波の中で埋もれかけたモノクロ作品だが、独特のテンポ感と不条理ギャグのバランスが高く評価され、1990年代にはリメイクや劇場版の企画へとつながる。1994年には東宝配給による劇場アニメ版が制作され、新世代のアニメファンにもウメ星ワールドの魅力を再提示する形となった。

さらに2016年1月6日には、モノクロ版テレビシリーズ全話を収録したDVD-BOXが期間限定で発売され、デジタルリマスターによる映像のクリアさと、封入ブックレットの資料性が話題を呼んだ。特典映像として当時の予告編や主題歌ノンクレジット版も収録され、コレクターズアイテムとして人気を博している。

● 不二家とのタイアップと音楽面の話題

放送当時、本作は不二家とのタイアップによって多方面でプロモーションが行われた。特に印象的なのが、同社のお菓子CM用に用意されたオリジナルソングだ。主題歌とは別に、小林亜星が新たに作曲した軽快なCMソングが放送され、後年「小林亜星CMソングアンソロジー」に収録されるほどの人気を得た。こうしたメディア横断的な展開は、アニメの商業的広がりを示す先駆的な事例のひとつとも言える。

● 総括 ― 藤子ユーモアと日本アニメ史の転換期

『ウメ星デンカ』は、技術的には“白黒最終期の作品”でありながら、内容的には“カラー時代の到来”を予感させる明るさとテンポを持っていた。藤子不二雄が得意とする“異世界×日常”というテーマを軽妙なギャグに落とし込み、後の国民的作品『ドラえもん』の萌芽を見せた点でも、歴史的価値が高い。アニメ制作現場においても、15分単位でストーリーをまとめる脚本技法や、テンポ優先の演出スタイルは後進に影響を与え、短編ギャグアニメの礎となった。

今日においても、『ウメ星デンカ』は藤子作品群の中でやや地味な存在ながら、ユーモアと哀愁の混じった独自の輝きを放っている。家庭的な笑いの中に宇宙的スケールを忍ばせるその作風は、まさに藤子不二雄が描いた“SF(すこし・ふしぎ)”の原点であり、昭和アニメ史の重要な節目を飾る一作といえるだろう。

[anime-1]

■ あらすじ・ストーリー

● 宇宙に響くウメ星の最期

物語は、遠く離れた宇宙の小さな惑星「ウメ星」が突如として爆発するシーンから始まる。長い歴史を誇ったその星は、技術も文化も発展していたが、運命のいたずらか、天変地異によって一瞬のうちに消滅してしまう。生き残ったのは、王室を中心としたごくわずかな人々のみ。彼らは、星が滅びる直前に避難用の宇宙船「四次元カメ号」に乗り込み、茫漠たる宇宙へと漂い出した。

その船の内部は、外観からは想像もつかないほど広大な空間が広がっている。内部には王宮を模した居住区、王様専用の玉座室、台所や寝室、そして奇妙な装置が並ぶ科学室までがそろっており、まるで“持ち歩ける王国”のようだ。こうして王様一家とそのお供たちは、新しい住処を求めて銀河をさまようこととなる。

● 地球への漂着と中村家との出会い

長い漂流の末、彼らがたどり着いたのは青く美しい惑星――地球だった。偶然にも日本のとある町に不時着した四次元カメ号。その騒ぎに最初に気づいたのは、ごく平凡な家庭・中村家の少年「中村太郎」である。好奇心旺盛な太郎は、裏山で見つけた巨大なカメ型の物体に近づき、扉を開けてしまう。中から現れたのは、王冠をかぶり立派なマントをまとった少年――「ウメ星デンカ」だった。

デンカは王族としての誇りを失わず、最初こそ太郎を臣下のように扱おうとするが、事情を話すうちに互いの距離は少しずつ縮まっていく。太郎の家族もまた、王様一家の境遇に同情し、彼らがウメ星を再建するまでの間、家に滞在することを許す。こうして、地球人と宇宙人が同居する奇妙な生活が始まった。

● 王室一家の地球生活

地球での生活は、ウメ星王室にとって試練の連続だった。まず、王様は庶民的な暮らしに慣れず、食卓でのマナーや日常の細々とした習慣に戸惑う。王妃は優雅さを崩さぬように努めるものの、家事の手伝いでは失敗続き。お供のベニショーガは従順ながらもおっちょこちょいで、たびたび中村家の家電を壊してしまう。そしてロボットのゴンスケは、力は強いが単純で、頼まれた仕事を勝手に“王室流”に解釈して大混乱を招く。

一方の中村家もまた、突然の“宇宙からの居候”に振り回される。特に太郎の両親は、王様が家の風呂を勝手に“王の沐浴場”に改造したり、デンカが学校に通おうとして大騒動を起こしたりするたびに、頭を抱えることになる。だが、どれだけ騒がしくても不思議と憎めない――ウメ星一家には、そんな愛嬌があった。

● 地球の文化に馴染めないデンカ

デンカは好奇心旺盛で聡明だが、プライドが高く、何よりも“王族”としての立場を忘れられない。学校に通い始めたデンカは、先生の指示を「王に命令するとはけしからん!」と受け取り、教室を混乱の渦に巻き込む。クラスメイトとのトラブルも絶えず、地球流の礼儀や友達付き合いに苦戦する。

しかし、そんなデンカにも成長の兆しが見え始める。中村太郎や河合みよ子らとの交流を通じて、地球の文化や“人とのつながり”の大切さを少しずつ学んでいくのだ。困っている人を放っておけない太郎の性格に影響を受け、デンカも次第に“王としての責任”とは違う、“友としての優しさ”を身につけていく。この変化が、後半の物語を温かく包み込む要素となっている。

● ギャグと涙が交錯する日常

各話は一話完結型のコメディとして構成されており、王室一家が巻き起こすトラブルを中心に展開する。四次元カメの内部から取り出したウメ星の秘密道具――重力逆転スプレーや空気製の家具など――が、毎回の騒動の火種となることもしばしば。地球人が見れば単なる珍発明でも、ウメ星人にとっては当たり前の道具。文化の違いが引き起こす誤解と笑いこそが、この物語の真骨頂だ。

しかし、『ウメ星デンカ』は単なるドタバタ劇に終わらない。ときおり描かれるデンカの故郷への郷愁や、王としての誇りを保ちながらも地球の人々と共に生きようとする姿は、視聴者の胸に静かな感動を残す。爆発してしまったウメ星を想い、夜空を見上げるデンカの表情――そこにはギャグアニメとは思えない深い叙情が宿っている。

● ウメ星の再興という夢

物語の根底には、“いつかウメ星を再建する”という大きな夢が流れている。王様もデンカも、そしてお供たちも、この目標を忘れずに日々を送る。彼らの会話の端々には、失われた星への思いと、それを取り戻す希望が織り込まれており、笑いの中にも切なさが漂う。地球での暮らしを楽しみながらも、心のどこかでは故郷への帰還を願う――その複雑な感情が物語に深みを与えている。

ときにデンカは、地球の科学者にウメ星の技術を披露しようとしたり、独自に“星を再建するための研究”を始めたりするが、そのたびにトラブルを起こしてしまう。だが、失敗を重ねながらも挑戦を続けるデンカの姿は、子どもたちに“夢を持つことの尊さ”を伝えていた。

● 最終回 ― 地球とウメ星をつなぐ心

シリーズの最終話では、ウメ星王室一家がいよいよ地球を離れ、新しい宇宙の旅へと出発する決意を固める。滞在中に築いた中村家との絆、地球での思い出、そして何より太郎との友情――それらすべてが別れの場面をより深いものにしている。出発の直前、デンカは太郎に「いつかウメ星ができたら、君を招待するよ」と約束する。その言葉は、物語全体を包み込む“希望”の象徴でもある。

彼らを乗せた四次元カメが夜空へと飛び立つとき、太郎は涙をこらえながら空を見上げる。光の点となって消えていく宇宙船――それはまるで、新しい未来への旅立ちを告げる星のようだった。明るいエンディングテーマが流れる中、画面いっぱいに広がる夜空の輝きは、視聴者に“別れと再会”の物語を静かに語りかけていた。

● あらすじのまとめとテーマ性

『ウメ星デンカ』のストーリーは、一見すると単純なギャグコメディのようでありながら、“異文化理解”や“家族の絆”といった普遍的なテーマを軽妙に描いている。デンカと中村家の関係は、ただの居候ではなく、“違いを受け入れ合う共生”の物語だ。ウメ星という異世界と地球という現実世界、その距離を埋めていくのは、決して科学力ではなく、人と人との心の交流である――そのメッセージは、時代を超えても色あせない。

物語を通して視聴者が感じるのは、「どんなに違う存在でも、理解し合えば家族になれる」という温かな希望である。笑いながら涙し、最後にはほっとする――そんな独特の余韻を残す『ウメ星デンカ』のストーリーは、今なお多くの藤子ファンの記憶に刻まれている。

[anime-2]

■ 登場キャラクターについて

● ウメ星デンカ ― 小さな王様と成長の物語

物語の中心にいるのが、ウメ星王国の若き王子・デンカである。見た目は地球の子どもと変わらないが、その言葉づかいや立ち居振る舞いは常に“王族”そのもの。どんな状況でも威厳を保とうとし、冠をずらしたり、マントを翻したりしながら堂々とふるまう姿は、滑稽でありながらどこか愛おしい。

彼はまだ幼いながらも、自分が滅びた星の未来を背負っているという自覚を持っており、その責任感がしばしば空回りして周囲を巻き込む。学校に通うときも「王子が庶民の学校に行くのか」と文句を言いながらも、友達との関わりを通して少しずつ人間的に成長していく姿は、シリーズ全体を貫く成長譚でもある。

声を演じたのは杉山佳寿子。後に『アルプスの少女ハイジ』のハイジ役で知られる彼女の明朗で張りのある声が、デンカのわがままさと純真さを同時に表現していた。視聴者からは「かわいいけれど生意気」「王子様なのに庶民的な悩みを持っていて親近感が湧く」といった感想も多く寄せられた。藤子作品らしい“憎めないトラブルメーカー”として、彼は多くの子どもたちに愛された。

● 中村太郎 ― 地球代表としての少年

デンカと出会い、最初に彼を受け入れた地球の少年が中村太郎である。普通の小学生でありながら、勇気と好奇心をあわせ持つ性格が特徴だ。彼の存在は、作品全体のバランスを保つ“常識人”としての役割を担っている。どんなにデンカが無茶をしても、太郎が必ず現実的な視点でつっこみを入れ、物語を落ち着かせる。

声を演じた松島みのりは、少年役の名手として知られ、太郎の優しさや芯の強さを自然体で表現した。太郎は決してヒーローではないが、誰かを助けたいと思う気持ちは誰よりも強い。だからこそ、デンカとの友情が物語に温かさをもたらす。視聴者の中には、「太郎の目線が一番共感できた」「彼がいたからこそ、宇宙人たちも地球に馴染めた」という声も多い。

太郎のキャラクターは、後の藤子作品に登場する“のび太”や“エスパー魔美の高畑くん”にも通じる、庶民的で心優しい少年像の先駆けといえる。

● ウメ星国王 ― 威厳と滑稽の狭間に立つ父親

デンカの父であり、滅亡したウメ星の王。立派な口ひげと大きな王冠がトレードマークで、いつでも威風堂々としている……つもりだが、実際は気が短く、お調子者でもある。彼の存在は、作品に独特の“父親ギャグ”を与える要素で、威厳を保とうとするほど笑いを生むという構図が秀逸だった。

王としてのプライドが邪魔をして地球の習慣を受け入れられず、時には家電を“魔法の箱”と勘違いして壊してしまうことも。しかし根は家族思いで、王妃やデンカのことを常に案じている。最終話では、息子の成長を見届けて誇らしげに微笑む姿が印象的だった。

声を担当した田の中勇の重厚かつコミカルな演技が、王様の“偉そうでどこか抜けている”キャラクターを見事に表現し、アニメ全体のテンポを支えていた。

● ウメ星王妃 ― 気品あふれる母の優しさ

王妃は、上品で穏やかな性格の持ち主。どんなときも微笑みを絶やさず、王やデンカの行動に振り回されながらも、常に家庭の中心に立っている。地球での生活に最も早く順応したのも彼女で、和食に挑戦したり、近所の主婦と交流を持ったりと、柔軟な一面を見せる。

声を担当した菅谷政子の落ち着いた声色は、家庭的で温かい雰囲気を作り出した。視聴者の間では「優しさの象徴」「デンカの母というより、地球のお母さんのよう」と評されることが多く、女性ファンからも支持を集めた。

● ベニショーガ ― 忠実だが不器用な従者

ウメ星王室に仕える従者の一人で、王家に対する忠誠心は誰よりも厚い。常に「ははっ、陛下!」と敬語を使い、命令には絶対に従うが、融通が利かないためにトラブルの元になることが多い。名前の通り赤みがかった服装をしており、見た目からも“真面目すぎる執事”という印象を与える。

声を演じた大竹宏のコミカルなテンポと、少し鼻にかかった声がキャラクターの個性を強調。真面目さゆえの失敗が多く、ギャグシーンでは“ツッコミ役兼ボケ役”の両面を担う存在だった。ファンからは「一番働き者なのに報われない」「彼がいるから王様のボケが生きる」と好意的に受け止められている。

● ゴンスケ ― 鉄の体と心を持つロボット

ゴンスケは、ウメ星王室お抱えの万能ロボット。外見はずんぐりとした人型で、体は頑丈な金属製。力仕事なら誰にも負けず、どんな無茶な命令にも“ハイ、ゴンスケやるです!”と元気よく応じる。だが思考回路が単純すぎるため、しばしば意図を誤解して大混乱を引き起こす。

その無邪気さと純粋さは、どこか子どものようでもあり、視聴者からは「憎めないおバカキャラ」として人気が高かった。声を担当したのは毒蝮三太夫。独特のハスキーな声とテンポのいい台詞回しが、ゴンスケの魅力をさらに際立たせた。

ちなみに、後年『ドラえもん』に登場するドラミやジャイ子の機械キャラたちに通じる“ドタバタ感”の原型は、このゴンスケにあるとも言われている。

● 河合みよ子 ― 太郎のクラスメイトで心の支え

地球人の少女で、太郎と同じクラスに通う。明るく優しい性格で、デンカにも分け隔てなく接する。彼女の存在は、地球の女の子たちの感情を代弁するポジションにあり、作品に柔らかさを添える重要な役割を果たした。

デンカに対しては“ちょっと変わった友達”という認識を持ちながらも、しばしば彼の誤解を正したり、励ましたりする。視聴者からは「デンカの初恋相手のようにも見える」と語られることが多く、淡い友情と好意が入り混じった描写が人気を集めた。

声は貴家堂子が担当。快活でかわいらしい声がキャラクターの明るさを引き立て、当時の女児視聴者の支持を集めた。

● 太郎の両親 ― 優しさと戸惑いの象徴

中村家の父と母は、地球人代表としての“親世代”を象徴する存在だ。突然現れた王室一家を受け入れ、生活を共にすることになるが、最初のうちはその奇抜な行動に翻弄されっぱなし。しかし、困っている者を見捨てないという日本的な“情”をもって接し続ける。

父親(声:藤本譲)はやや不器用ながら誠実な性格で、家庭を支える典型的な昭和の父親像。母親(声:北浜晴子)はしっかり者で、家事の中心として王室一家を優しく見守る。彼らの寛容さがあったからこそ、ウメ星一家の地球生活は成立していたとも言える。

● フクジン大臣 ― 政務と混乱を招く名参謀

ウメ星王国の大臣であり、王様に仕える忠実な家臣。常に冷静沈着を装うが、実際は臆病でお調子者。彼の発言や報告がトラブルの発端になることもしばしばで、シリアスな状況を一瞬でギャグに変えてしまう不思議な存在感を持つ。

演じた雨森雅司の演技は軽妙で、声のトーンだけで状況をコメディに変えるほどの力量を見せた。彼の“言葉選びの妙”と“勘違いギャグ”はシリーズ全体の笑いを支える隠れたキーパーソンである。

● 総括 ― 個性が織りなす家庭的宇宙

『ウメ星デンカ』の登場キャラクターたちは、単なるギャグ要員ではなく、それぞれが作品世界のバランスを支える重要な歯車として描かれている。王族という非日常的な存在と、庶民的な中村家という対照的な存在が一つ屋根の下に暮らすことで、笑いと混乱と温かさが同時に生まれる。この“異文化ファミリー構造”こそが本作の魅力であり、登場人物の関係性が深まるたびに物語にも厚みが増していく。

また、声優陣の演技力が作品の印象を決定づけており、昭和アニメ特有の“声の芝居”の力を感じさせる。キャラクターたちは単にコミカルな存在ではなく、時に思いやりを示し、時に涙を見せる人間味を持っていた。だからこそ、半世紀を経た今でも『ウメ星デンカ』のキャラクターたちは、視聴者の記憶の中で生き続けているのである。

[anime-3]

■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング

● オープニング主題歌「ウメ星ぼしデンカがこんにちは」

『ウメ星デンカ』の世界観を象徴する楽曲といえば、まずこのオープニング曲「ウメ星ぼしデンカがこんにちは」である。作詞は原作者である藤子不二雄、作曲はヒットメーカーとして知られる鈴木邦彦、歌唱は石川進と杉山佳寿子という黄金の組み合わせ。アニメが始まるわずかなイントロの時点で、聴く者の心を明るくする陽気なメロディが流れ出し、視聴者を一気にウメ星ワールドへと引き込んだ。

曲は行進曲のようなリズムで始まり、「ぼくはウメ星のデンカさ」という印象的なフレーズが繰り返される。テンポの良いリズムと、石川進の張りのあるボーカルが特徴的で、放送当時の子どもたちはテレビの前で一緒に歌ったという。デンカを演じた杉山佳寿子がサブボーカルとして参加しており、少年らしい声と石川の軽快な声の掛け合いが生み出す親しみやすさは、藤子作品の主題歌の中でも屈指の完成度を誇っている。

歌詞には、王子としての誇りと、地球での生活に対する好奇心が入り混じっている。「お星さまからやってきた」「びっくりハプニングだらけの毎日」といった表現が作品のトーンをそのまま体現しており、リスナーは歌を聴くだけで物語の雰囲気を感じ取ることができる構成だ。鈴木邦彦によるメロディは当時の子ども向け番組に多かったマーチ調だが、軽快なリズムとブラス風のアレンジが都会的なセンスを漂わせており、昭和40年代アニメソングの先駆的な1曲としても評価されている。

また、放送当時のEPレコード(ドーナツ盤)には、カラオケバージョンも収録されており、家庭用レコードプレーヤーで子どもたちが主題歌を歌う姿が多く見られた。藤子作品が“歌って覚えるアニメ”として子ども文化に根づいたきっかけを作った曲と言っても過言ではない。

● エンディングテーマの温かみ

オープニングと対をなすエンディング曲も「ウメ星ぼしデンカがこんにちは」が使用されていたが、こちらはテンポをやや落とし、メロディラインを穏やかにアレンジしたバージョンだった。放送回によっては、伴奏やテンポに微妙な違いがあり、静かに余韻を残すように歌われるパターンと、陽気なマーチ調で締めるパターンが存在した。

このアレンジの違いは、番組を制作していた東京ムービーの音響チームによるもので、回によって“日常の温かさを残す回”と“ドタバタコメディで締める回”を明確に区別していたという。エンディング映像ではデンカや王様たちが笑顔で手を振るシーンが繰り返され、短い30秒間の中に、作品全体の明るく人懐っこい空気が凝縮されていた。

昭和のアニメファンの間では、このエンディングを「一日の終わりに流れるような安心感のある曲」として覚えている人が多い。特に再放送で聴いた世代にとっては、懐かしさとともに“子ども時代の音”として心に残る一曲となっている。

● 挿入歌「ウメ星マーチ」

もうひとつの代表的な楽曲が、挿入歌として使用された「ウメ星マーチ」だ。こちらも藤子不二雄が作詞を手掛け、作曲は鈴木邦彦、編曲は林一が担当。歌唱はオープニング同様、石川進と杉山佳寿子、そしてウメ星王(田の中勇)、王妃(菅谷政子)、ベニショーガ(大竹宏)ら主要キャストがコーラスとして参加している。

「ウメ星マーチ」は、劇中でデンカたちが行進したり、何か新しい冒険に出かける場面で流れることが多く、明るくもどこか誇らしげなメロディが印象的だ。軽快なリズムの中に、滅びた星への郷愁を忍ばせたようなメロディラインがあり、作品全体の“明るい中に潜む切なさ”を象徴している。ファンの中では「子どもの頃、この曲を聴くとデンカたちが頑張っている姿が浮かんだ」「歌詞に“また新しい星を作るぞ”という希望を感じた」と語る人も多い。

また、当時発売されたEPレコードにはこの曲も収録されており、B面扱いながらファン人気が高く、後年の藤子不二雄音楽集CDにも収録された。特に大竹宏のコミカルな合いの手が印象的で、「ウメ星マーチ!」という掛け声が、聴くだけで笑顔になれる魅力を持っていた。

● 楽曲制作の背景と音楽的特徴

鈴木邦彦は当時、数多くのアニメ・テレビ番組音楽を手掛けており、『ウメ星デンカ』でもそのポップセンスが遺憾なく発揮された。リズムセクションには当時のジャズバンドの手法が導入され、ブラスのアクセントやスウィング感が強調されている。特にイントロ部分のトランペットとスネアの掛け合いは、60年代後期のテレビアニメ主題歌の中でもかなり完成度が高い。

さらに注目すべきは、作詞の藤子不二雄による“作品理解度の高さ”だ。彼ら自身が作詞を手掛けたことで、歌詞には物語の設定とキャラクターの性格が的確に反映されている。「ぼくは王子でえらいけど」「お友だちがほしいんだ」など、デンカの複雑な気持ちを子どもにも伝わる言葉で描いており、ただの主題歌ではなく“物語の導入詩”として機能している点が非常にユニークだ。

● 小林亜星によるCMソング版の存在

放送当時、『ウメ星デンカ』は不二家とのタイアップ企画の一環として、お菓子CMが同時展開されていた。その際に使用されたのが、作曲家・小林亜星による別バージョンの「ウメ星デンカCMソング」である。主題歌とはまったく異なるポップなメロディラインで、「ウメ星の王子が甘いお菓子を持ってきた」というキャッチーな内容が子どもたちの心を掴んだ。

この曲は番組本編では流れなかったが、CMの人気が高かったことから一部のファンには“幻のウメ星ソング”として記憶されている。後年、『小林亜星CMソングアンソロジー』のCDに収録され、初めて一般発売された際には藤子ファンの間で小さなブームが起きた。アニメ本編とCM音楽が完全に別作曲というのは、当時としては非常に珍しいケースであり、メディアミックスの先駆け的存在でもある。

● 視聴者に与えた印象と歌の浸透力

『ウメ星デンカ』の楽曲群は、単にアニメの一部ではなく、放送当時の子どもたちの日常にまで溶け込んでいた。学校帰りに口ずさむ子どもがいたり、地域の運動会で「ウメ星マーチ」が流れたりすることもあったという。主題歌の明るさは、昭和40年代後半の日本社会に漂っていた未来志向と重なり、戦後の成長期に育つ子どもたちに“明日への元気”を与える象徴となっていた。

また、藤子作品特有の“どこか切ない”メロディが心に残るという意見も多い。特に再放送で本作に出会った1980年代のファンからは、「古いアニメなのに音楽が今でも心地よい」「子ども向けなのに、品がある音楽」と評されることが多く、作品全体の品格を支える要素になっている。

● 音楽遺産としての位置づけ

現代では、これらの楽曲は「藤子不二雄アニメ主題歌全集」などのCDボックスや、インターネット配信で再び聴くことができるようになった。リマスターされた音源では、当時の録音特有の温かみがよりクリアに再現され、50年以上前の音楽が今なお鮮やかに蘇っている。オープニング曲の冒頭のブラスや、デンカの掛け声を聴くだけで、一瞬にして昭和のテレビ音楽の空気が立ち上がる――それほどまでに、この作品の音楽は時代を超えた普遍性を持っている。

藤子不二雄作品の音楽群の中でも、『ウメ星デンカ』の主題歌は“元気・希望・やさしさ”の三拍子を完璧に兼ね備えた希少な一曲であり、後の『ドラえもん』や『チンプイ』の主題歌に受け継がれる“親しみのあるヒーロー像”の礎を築いたといえるだろう。

[anime-4]

■ 声優について

● 杉山佳寿子 ― デンカの生命を吹き込んだ声

『ウメ星デンカ』の主人公デンカを演じたのは、後に国民的声優として知られる杉山佳寿子。彼女の明るく弾むような声質は、まさに“王子でありながら子ども”というデンカの二面性を見事に表現していた。威張っているようで純粋、生意気なのにどこか憎めない――そんな複雑な魅力を成立させたのは、彼女の巧みな演技力によるものだ。

当時のアニメでは、子どもキャラクターに少年俳優を起用することも多かったが、杉山の声はまさにアニメならではの“理想的少年像”を創り出した。高音域の張りと柔らかさのバランスが絶妙で、怒鳴っても耳に心地よく、泣いても爽やかに響く。視聴者の間では「聞くだけで元気が出る」「デンカのわがままがかわいく思える」と評判だった。

杉山は後に『アルプスの少女ハイジ』や『機動戦士ガンダム』のフラウ・ボゥなど数々の代表作で知られるようになるが、その原点はこの『ウメ星デンカ』にあると語るファンも多い。特にセリフのテンポ感、感情表現の抑揚、言葉の“転がし方”は後の藤子アニメにも影響を与え、少年役のスタンダードを確立した一人と言えるだろう。

● 松島みのり ― 等身大の少年像を描く名手

デンカの良き理解者であり、地球人代表として描かれる中村太郎を演じたのは松島みのり。彼女は少年役の名手として知られ、『タイムボカンシリーズ』や『ど根性ガエル』など数多くの作品で少年キャラを担当してきたが、この『ウメ星デンカ』では特に自然体の演技が光った。

松島の声は、やわらかく落ち着きがありながらも芯が強い。太郎というキャラクターは感情の起伏が激しくない分、細やかなニュアンスで“優しさ”や“戸惑い”を表現する必要があったが、彼女はその点を見事にこなしていた。特に、デンカに振り回されながらも穏やかに受け止めるセリフの“間”が秀逸で、聴く者に安心感を与える。

声優ファンの間では、「松島みのりの少年声は聴くだけで昭和アニメを思い出す」と言われるほどであり、太郎の人間味を支える重要な要素となっていた。彼女の声があったからこそ、宇宙王子と地球少年の友情が現実味を帯びて感じられたのである。

● 田の中勇 ― 威厳とユーモアを兼ね備えた名演技

ウメ星国王を演じたのは、名優田の中勇。その重厚な低音と独特のリズム感は、威厳ある王様像を作り上げると同時に、ギャグシーンでは一転してコミカルな魅力を放った。田の中はもともと時代劇や吹き替えなどで培った演技経験が豊富で、その発声法がアニメでも生かされている。

彼のセリフは一語一語が堂々としており、「よかろう、わしが許す!」といった一言で場面の空気を支配する力があった。それでいて、怒りの表現にも人間味があり、単なる“偉そうな王”ではなく、“少し頼りない父親”としての愛嬌も同時に感じさせた。この多層的な演技こそが、『ウメ星デンカ』の笑いを支える根幹だったと言える。

後年『ゲゲゲの鬼太郎』のねずみ男役などでも知られる田の中だが、ここでの王様役は彼の演技幅を示す重要な代表作の一つとされている。ファンの中には「ねずみ男の狡猾さと、ウメ星国王の威厳は表裏一体」と評する声もあるほどだ。

● 菅谷政子 ― 優雅な王妃像を支えた繊細な声

ウメ星王妃を演じたのは菅谷政子。その柔らかく落ち着いた声質は、王妃の気品と母性を兼ね備えたキャラクターを見事に描き出した。彼女の演技は決して派手ではないが、物語の中に安定感をもたらす。デンカや王様が暴走しても、彼女の一言で空気が落ち着く――そんな包容力を感じさせる声だった。

菅谷は『魔法使いサリー』のヨッちゃんなど、女性的で優しい役どころを多く演じてきたが、本作では母親的な温かさに加え、王妃としての威厳をも表現する必要があった。その二面性を自然に演じ分けた点は、非常に高く評価されている。

放送当時、女性視聴者からは「こんなお母さんが理想」という声が多く寄せられ、王妃は作品内の“癒やしの存在”として人気を博した。

● 大竹宏 ― 忠実な従者ベニショーガの名脇役ぶり

ウメ星の家臣・ベニショーガ役を務めたのは大竹宏。彼は当時から個性的な声で知られ、『ハクション大魔王』の与田山大五郎など、多くのギャグキャラを演じていた。本作でもそのコミカルさが存分に発揮され、真面目すぎるベニショーガが巻き起こすドタバタ劇にぴったりのキャスティングだった。

大竹の演技は、単に滑稽なだけでなく、忠誠心と人間臭さを同時に表現していた。彼の「陛下!それはいけません!」という慌て声の裏には、主君を本気で心配する気持ちが滲み出ており、視聴者も思わず笑いながら共感してしまう。まさに“愛されるサブキャラ”の典型である。

声優ファンの間では、「昭和のアニメには大竹宏がいると画面が締まる」とまで言われており、本作でもその存在感は健在だった。

● 毒蝮三太夫 ― ゴンスケに命を吹き込んだ破壊力

王室お抱えロボット・ゴンスケを演じたのは毒蝮三太夫。彼の名前を聞くだけで懐かしさを感じる人も多いだろう。当時から舞台俳優として活躍していた彼は、アニメ声優としても異彩を放っていた。ゴンスケの「やるです!」という口癖は彼の即興から生まれたもので、スタッフの間でも名台詞として定着したという。

毒蝮の声は独特のだみ声とテンポ感があり、シリアスなシーンでもつい笑いがこぼれる。まさにゴンスケの“人間味あるロボット”というキャラクターを体現する声だった。アドリブ気味のセリフも多く、スタジオの雰囲気を盛り上げるムードメーカー的存在だったと伝えられている。

彼の演技は、後のロボット系ギャグキャラ(『ど根性ガエル』のヒロシの父、『アラレちゃん』のガッちゃんなど)に影響を与えたとも言われており、昭和アニメの“メカと笑い”の融合を作り出した立役者の一人とされている。

● 雨森雅司 ― フクジン大臣の滑らかな台詞術

ウメ星の政治を取り仕切るフクジン大臣を演じたのは、ベテラン声優雨森雅司。彼の落ち着いた声と滑らかなセリフ回しは、作品に知的なユーモアを与えていた。フクジン大臣は一見冷静に見えて、実際は王様よりも慌て者という設定だが、そのギャップを雨森が巧みに演じ分けている。

彼の「これは一大事でございますぞ!」というセリフは、毎回のように登場し、いわば作品の決まり文句のような存在になった。緊張感と笑いが同居する絶妙な声のトーンは、当時の子どもたちの耳に深く刻まれている。

● 藤子アニメ声優陣の連携と時代背景

『ウメ星デンカ』のキャスト陣は、当時の藤子不二雄アニメ常連とも言えるメンバーが揃っていた。『オバケのQ太郎』『パーマン』など他作品と共通する声優が多く、スタジオ内のチームワークも抜群だったという。演出陣は、キャラクターの掛け合いを即興的に録る手法を多用し、セリフの“間”を生かすリアルなやり取りを重視していた。

録音は一発録りが中心で、現在のように個別収録ではなく全員でマイクを囲む形。俳優同士の反応がそのまま作品のテンポに生かされ、結果として“生きた会話劇”が生まれていた。これは当時のアニメ現場特有の熱気と技術の融合の証でもあり、後年のアニメに欠かせない“掛け合いの妙”の原型ともいえる。

● 総括 ― 声が創る宇宙の家庭

『ウメ星デンカ』の声優陣は、単なるキャスティングではなく、作品のテーマそのものを体現する存在だった。王族と庶民、宇宙人と地球人、機械と人間――それぞれの“違い”を声の質感で表現し、聞くだけでキャラクターの立場が分かるほど鮮明な演技がなされている。

声優たちの演技は今聞いても古びておらず、むしろ現代のアニメよりも温度を感じると評されることが多い。昭和の空気、アナログ録音の息づかい、そして人の声が持つ力――それらが一体となって『ウメ星デンカ』の魅力を支えているのだ。

[anime-5]

■ 視聴者の感想

● 放送当時の子どもたちの反応 ― 笑って覚える王子の世界

1969年春に『ウメ星デンカ』が放送を開始した当初、最も熱心にテレビの前に集まったのは小学生たちだった。当時はまだテレビアニメという存在自体が特別な時代であり、毎週決まった時間に放送される“連続する物語”を子どもたちは心待ちにしていた。

「デンカがやってくる!」というキャッチフレーズとともに流れるオープニングの軽快なマーチは、登校中の子どもたちの口ずさみ歌にもなったほどだ。視聴者から寄せられた感想の多くは、「デンカのしゃべり方が面白い」「ゴンスケがかわいくてまねした」といった純粋な笑いに対するものだった。

特にデンカの「ぼくは王子なのだ!」という決め台詞は学校でも流行語となり、クラスの中で“デンカごっこ”をする児童も少なくなかった。王族と庶民というテーマは子どもたちには難しいはずだが、アニメの軽妙なテンポと誇張された演出がそれを“遊びの中の世界”として自然に受け止めさせていた。結果として、作品は単なるSFギャグではなく、子ども文化の一部として定着したのである。

● 親世代・大人たちの視点 ― 家庭的で安心できるアニメ

一方で、放送を子どもと共に見ていた親世代の感想は、また異なる温かさを持っていた。1960年代後半の日本社会は高度経済成長の真っ只中にあり、家庭にテレビが普及し始めた時期でもあった。『ウメ星デンカ』のように家族全員で笑える作品は、忙しい日常の中でひとときの癒やしを与えてくれたのである。

主婦層からは「王妃が上品で好き」「お母さんの優しさが見ていて安心する」といった声が多く、父親世代からは「暴走する王様の気持ち、なんとなく分かる」といった共感の意見も寄せられていた。つまり『ウメ星デンカ』は子どもだけの番組ではなく、家庭全体が楽しめる“リビングアニメ”だったのだ。

また、当時の新聞テレビ欄や雑誌には「家族向けの明るいアニメ」「教育的要素もある安心番組」と紹介されることが多く、社会的にも“安全な子ども番組”として高い評価を受けていた。暴力的な要素がなく、登場人物たちが毎回必ず仲直りして終わる構成が、家庭的なぬくもりを感じさせたのである。

● 再放送世代のノスタルジー ― 昭和の音と線に宿る温かさ

1970年代後半から1980年代にかけて、藤子不二雄ブームが再燃すると、『ウメ星デンカ』も再放送によって新しい世代に再び届けられた。この時期に作品を見た人々は、すでにカラーテレビが主流だったため、モノクロ映像の本作を“レトロで不思議なアニメ”として受け止めたという。

「色がないのに、キャラクターが生き生きしていた」「白黒だからこそ表情の動きが際立って見えた」など、当時のアニメーション表現を逆に新鮮に感じる意見も多かった。また、音楽や効果音に昭和特有のアナログ感があり、「昔のアニメって音が温かい」「キャラの声がはっきりしていて聞きやすい」と懐かしむ声も多かった。

この時期のファンは“藤子作品の原点”を再発見する感覚で『ウメ星デンカ』を視聴し、『ドラえもん』や『チンプイ』に通じるテーマ性に注目した。「異文化との共生」「日常の中の非日常」といったモチーフがすでにこの作品に存在していたことに驚くファンも多かったという。

● 劇場版を経ての再評価 ― 1990年代の視点

1994年に劇場版アニメ『ウメ星デンカ 宇宙の王子さま』が公開されると、再び作品に注目が集まった。この頃のファンの感想には、「昔のモノクロ版を見直したくなった」「アニメのルーツとして価値がある」という声が多く見られる。

劇場版ではカラー化・現代化された設定が導入されたが、それを見た旧ファンからは「やっぱりモノクロ版の雰囲気が好き」「白黒の線で描かれたデンカの方が優しい」といった意見も多かった。つまり、技術的な進化よりも、当時の素朴な手描きアニメーションが持つ味わいが強く記憶に残っていたのである。

また、この頃にはアニメ雑誌『アニメディア』『OUT』などで再評価特集が組まれ、批評家からも「藤子不二雄の“すこし・ふしぎ”の萌芽が見られる名作」と高く評価された。単なる子ども向けギャグ作品ではなく、文化的・思想的にも意味を持つアニメとして認識され始めたのだ。

● ファンコミュニティでの語り継ぎ ― ネット世代の共感

2000年代以降、インターネットの普及によってファン同士の交流が活発になると、『ウメ星デンカ』も新たな形で語り継がれるようになった。SNSや掲示板では「再放送で見て育った」「祖父母が録画してくれたVHSで見た」といった投稿が多く、世代を超えて愛されていることが分かる。

特に印象的なのは、平成以降の若いファンが「ウメ星デンカは癒し系アニメの元祖」と評している点だ。現代のアニメのように派手な演出はないが、登場人物の掛け合いや、どこか不器用な優しさが見る者の心を穏やかにする――そんな感想が数多く見られる。

また、主題歌「ウメ星ぼしデンカがこんにちは」をカバーした動画や、オープニング映像をリメイクしたファンアートも多く投稿されており、“懐かしさと新しさの融合”という新しい楽しみ方が生まれている。

● 世代を超えて残る印象的な要素

視聴者の感想を世代別にまとめると、どの時代にも共通しているのは“親しみやすさ”と“温かさ”である。キャラクターたちが本気でケンカし、本気で笑い合い、最後は必ず仲直りする――このシンプルな構成が、どんな時代の視聴者にも安心感を与えてきた。

また、ウメ星人たちが地球に溶け込もうとする姿勢は、現代社会の多文化共生にも通じるテーマとして再評価されている。アニメファンの中には「今こそ見るべき作品」「小さなギャグの中に大きなメッセージがある」と語る人も多く、半世紀を超えてもその価値は衰えていない。

● 批評的視点からの評価

批評家や研究者の間でも『ウメ星デンカ』の評価は高い。とくに、ギャグの中に社会風刺を忍ばせた構成や、SF要素を“人間ドラマ”の文脈に落とし込む手法は、後の藤子不二雄作品の方向性を決定づけたとされている。

また、演出・脚本のテンポの良さや声優陣の演技力の高さも専門的に評価され、「子ども番組でありながら演劇的完成度が高い」と評する評論家もいる。アニメ黎明期の実験的作品でありながら、脚本・音楽・演技の三位一体が実現した稀有な例として、アニメ史の中でも注目される存在となっている。

● 総括 ― 「笑い」と「優しさ」で記憶に残る作品

『ウメ星デンカ』は、放送から半世紀以上が経った今でも、世代を問わず“心に残るアニメ”として語り継がれている。派手な戦闘も劇的な恋愛もないが、日常の中での笑いと優しさを描くことで、観る人に「人と人との絆とは何か」を思い出させてくれる。

視聴者の声をまとめると、「元気が出る」「懐かしくて泣ける」「デンカのように前向きでいたい」という意見が圧倒的に多い。笑って、泣いて、また笑う――そんなシンプルで力強い感情体験を与えることができる作品は、時代が変わっても決して古びない。『ウメ星デンカ』はその象徴であり、藤子不二雄が描いた“優しい宇宙”の原点として、今も多くのファンの心に息づいている。

[anime-6]

■ 好きな場面

● 第1話「ウメ星王子地球へ」― 笑いと切なさが同居する出発の瞬間

多くのファンがまず心に刻んでいるのが、第1話の冒頭シーン。

ウメ星の王宮で、突然の爆発音とともに惑星が滅亡する緊迫した状況から始まる。コメディ色の強い作品でありながら、この冒頭だけは静けさと緊張感が漂う。

王様が「われらの星が……もう持たぬ!」と叫び、王妃が涙をこらえてデンカの手を握るシーンは、子ども向け作品としては異例のドラマ性を持っていた。

しかしその直後、避難用宇宙船がまるでおもちゃのような形状で飛び立つと、空気は一変してコミカルなムードに。緊迫と笑いの落差が、この作品の魅力を端的に表している。地球に不時着し、偶然出会った中村太郎が「君、どこの国の人?」と尋ねると、デンカが胸を張って「ぼくはウメ星の王子なのだ!」と答える――このやり取りこそ、物語の象徴であり、多くの視聴者が笑顔で思い出す瞬間だ。

この第1話は、笑いの中に“喪失”というテーマを織り込み、SFギャグ作品の枠を超えた奥行きを感じさせる名エピソードとして語り継がれている。

● 「ゴンスケの大暴走」― ドタバタの極み、ロボットの愛嬌

シリーズの中で最も人気の高いエピソードの一つが、ゴンスケが家電製品を“敵の兵器”と誤解して暴走する回である。

冷蔵庫を開けて「敵の腹の中に食料が!」と叫び、掃除機のノズルを見て「これはウメ星を吸い込む兵器です!」と大騒ぎ。視聴者は笑い転げながらも、ロボットが純粋な忠誠心で行動していることを理解し、どこか温かい気持ちになる。

この回での毒蝮三太夫のアドリブが秀逸で、現場でも爆笑が起きたと伝えられている。「ゴンスケ、全力でやるです!」という名台詞はこのエピソードで誕生した。

ストーリー終盤で、デンカが「もういいよ、ゴンスケ。地球の家は壊さなくていいのだ」と優しく諭す場面では、彼の成長も垣間見え、ただのギャグで終わらせない深みを持っていた。

このエピソードは、笑いの中に“思いやり”が描かれた代表回として、多くのファンが「一番好きな回」として挙げている。

● 「デンカ、学校へ行く」― 王子のプライドと友情のはじまり

地球の学校生活に初めて足を踏み入れるデンカのエピソードは、多くの視聴者の記憶に残る感動回だ。

当初デンカは「王子が庶民の学校に通うなどありえぬ!」と拒否するが、太郎に説得され、渋々通い始める。教室に入るとクラスメイトたちの好奇の目にさらされ、最初は威張ってばかり。しかし次第に、友達と助け合うことの大切さを学んでいく。

特に印象的なのは、体育の授業で転んだ太郎をデンカが助け起こす場面。王子らしい威厳を保ちながらも、「うむ、そなた、なかなか根性があるのだな」と照れくさそうに笑う。

その瞬間、彼の心の中で“友達”という言葉が芽生えるのが伝わってくる。

このエピソードは、藤子作品に共通する“友情を通じた成長”を描いたものであり、後の『ドラえもん』にも通じるテーマがすでに確立していた。

● 「王様のアルバイト大作戦」― 威厳ゼロの笑撃回

ウメ星国王が地球で“王族の誇りを取り戻すため”に働き始めるという異色のエピソード。

しかし働く場所がよりによってラーメン屋で、王冠をつけたまま麺をゆでようとする姿に、視聴者は爆笑した。

しかも店主に「その帽子は何だ?」と突っ込まれても、「これは王の象徴である!」と譲らない王様の姿は、まさに“プライドの化身”。

それでも、仕事を通じて労働の尊さを学び、ラストで「民の苦労を知ることも王の務めなのだ」と語る場面では、妙に感動を誘う。

このギャップの妙が藤子アニメらしく、笑いながらもどこか教訓的なメッセージを感じさせる。視聴者の中には「子どもの頃は笑って見ていたけど、大人になって改めて共感した」という声も多い。

● 「王妃の手作り弁当」― 家族の温もりを感じる静かな回

数あるギャグ回の中でも、静かで優しい余韻を残す名エピソードが「王妃の手作り弁当」。

地球の学校行事である遠足にデンカが参加することになり、王妃が慣れない地球の食材で弁当を作る。しかし完成した弁当は奇抜な宇宙料理風で、見た目は不気味、味も独特。

クラスメイトに笑われてデンカが泣き出すが、太郎が「でも、これはお母さんが君のために作ったんだろ?」とフォローする場面が胸を打つ。

デンカは涙を拭き、「母上の愛は地球にも通じるのだ」と微笑む。

そのセリフは、ギャグアニメでありながら家族愛を真正面から描いた名言として、今もファンの間で語り継がれている。

この回は再放送時にも人気が高く、「デンカの心がいちばん大人だった回」として評価されている。

● 「ウメ星帰還の夢」― 失われた故郷への郷愁

最終章に近いエピソードのひとつで、デンカが“ウメ星が元に戻った夢”を見るという幻想的な回。

夢の中では王国が復興し、臣下たちが笑顔で出迎える。しかし目が覚めると、そこはやはり地球の中村家。

静かに夜明けを見つめながら、「ぼくは地球で強くなるのだ」とつぶやくデンカの横顔が印象的だ。

この回はシリーズ全体のトーンを象徴しており、“ギャグの中に切なさ”という藤子作品特有のテーマをもっとも美しく表現している。

アニメ雑誌の特集では「子ども向け番組でここまで詩的な表現をした作品は珍しい」と高く評価された。

また、王妃が夢の中で「星が消えても、心の灯は消えません」と語る場面は、脚本家の独自アレンジであり、ファンの間で“名セリフランキング”の上位に挙げられている。

● 「みよ子の涙」― 友情と初恋が交差する瞬間

太郎のクラスメイト・みよ子が中心となるこのエピソードでは、デンカが初めて“他人の涙”にどう接していいかわからず戸惑う。

みよ子が誤ってデンカの王冠を壊してしまい、罪悪感から泣き出すが、デンカはそれを見てどうしていいか分からず狼狽。

最終的に彼が「泣くことは悪いことではないのだ」と気づく瞬間が描かれ、視聴者も成長を感じる。

このシーンは放送当時のファンから「デンカの心が人間に近づいた瞬間」として支持され、後年の“ウメ星文学的シーン”として語り継がれている。

杉山佳寿子の繊細な演技が光る回であり、泣き声と笑い声の境界が曖昧になるような表現は、今見ても心に残る。

● 総括 ― 日常の中に宿る“宇宙的な優しさ”

『ウメ星デンカ』の名場面の多くは、壮大な冒険や戦闘ではなく、“日常の小さな出来事”の中に生まれている。

笑い、誤解、涙、そして理解――それらの積み重ねが、作品全体に独特の温もりを与えている。

視聴者が好きな場面として挙げるのは、どれも人と人が向き合う瞬間ばかりだ。そこには、宇宙から来た王子が“地球の心”を学ぶという普遍的なテーマが貫かれている。

この穏やかな感動の積み重ねこそ、『ウメ星デンカ』が長く愛される理由であり、藤子不二雄の原作・アニメチームの力量を示す証でもある。

何十年経っても、視聴者の記憶の中ではデンカたちが笑いながら地球を駆け回っている――それこそが、この作品が持つ最大の魔法である。

[anime-7]

■ 好きなキャラクター

● デンカ ― 威張りん坊なのに愛される宇宙の王子

『ウメ星デンカ』を語るうえで、やはり最も多くのファンに愛されているのは主人公のデンカだ。彼の魅力は、何よりその“ちぐはぐな王子らしさ”にある。

自分を「王子なのだ!」と誇り高く振る舞う一方で、現実の地球生活では失敗ばかり。勉強も運動も得意ではなく、しばしば太郎や周囲の人に助けられる。

にもかかわらず、見ていて憎めないのは、彼がどんな失敗をしても決して諦めず、純粋に前を向く姿があるからだ。

子どもたちの間では「デンカみたいに言い張りたい」「でも、結局優しいところがいい」といった感想が多く寄せられた。つまりデンカは、理想のヒーローではなく“自分の中の小さな王様”を象徴する存在なのだ。

また、杉山佳寿子の快活な声とテンポのよいセリフまわしが、デンカのキャラクターをより立体的にした。怒るときも笑うときもどこか無邪気で、視聴者は彼を通じて「失敗することの楽しさ」を学んだと語っている。

ファンの間では「もし藤子キャラ総選挙があれば、デンカは上位に入る」と評されるほどで、現在でもSNS上で“理想の元気キャラ”として話題に上ることが多い。

● ゴンスケ ― 鈍重で忠実、愛すべきロボット

ウメ星王室お抱えロボットのゴンスケは、作品のもう一人の主役とも言える存在。

一見すると粗雑で鈍いが、デンカを心から慕うその姿勢が多くのファンの心をつかんでいる。彼は命令を受ければ何でも全力で遂行しようとするが、結果的に騒動を起こすことがほとんど。

それでも「やるです!」と懸命に動く姿がどこか人間らしく、笑いの中に温かみを感じさせる。

毒蝮三太夫のハスキーでテンポのいい演技も功を奏し、「おバカだけど頼もしい」「癒やしキャラの元祖」といった意見も多い。

放送当時、子どもたちはゴンスケの口調を真似して遊び、玩具化を望む声も多かった。

また、大人の視聴者の中には「ゴンスケの忠誠心は現代人が忘れかけた美徳」と評する人もおり、彼の存在が単なるギャグ以上の象徴になっていたことがうかがえる。

● 中村太郎 ― 地球代表の“常識人”であり良き友

地球側の主役といえるのが中村太郎。彼は、デンカ一家を受け入れる一般家庭の少年であり、地球人としての常識や優しさを持って王族たちの奇行に付き合う。

このキャラクターがいたからこそ、『ウメ星デンカ』はSFギャグに留まらず“ヒューマンドラマ”として成立したと言っても過言ではない。

太郎の魅力は、ツッコミ役でありながら決して冷たくならない点にある。彼はデンカの無茶を叱るときも本気で怒らず、どこか兄のような包容力を見せる。

視聴者の間では「太郎のような友達がほしい」「人の話をちゃんと聞く優しさが好き」といった感想が多く、地味ながら非常に人気の高いキャラクターだった。

松島みのりによる自然な少年声が、太郎の誠実さを引き立て、作品全体に穏やかなリズムを生み出していた。

● ウメ星国王 ― 威厳と抜けっぷりが同居する父親像

ウメ星国王は、作品のコメディ面を最も強く支えるキャラクターだ。

見た目は立派な王冠をかぶった威厳ある人物だが、実際は頑固でおっちょこちょい。地球の文化を理解しようとしては失敗を繰り返す。

それでも憎めないのは、どんなときも家族思いである点だ。デンカや王妃、臣下たちを守ろうと奮闘する姿は、笑いの裏に“父としての愛情”がにじむ。

田の中勇の力強い演技は、王様の滑稽さと同時に人間的な深みを見事に表現した。

ファンの中では「一番人間くさい宇宙人」「怒っているのに可愛い」と評され、特に父親世代からの共感も多いキャラである。

この王様の存在によって、作品全体が“家庭コメディ”として温かくまとまっている。

● ウメ星王妃 ― 優しさと品格を併せ持つ理想の母

ウメ星王妃は、作品の癒しそのものと言える存在。

おっとりした口調と落ち着いた立ち居振る舞いで、混乱を引き起こす王族一家をまとめる。

藤子作品における「お母さん像」の原型ともいえるキャラクターであり、後の『ドラえもん』や『チンプイ』に登場する母親キャラにも通じる温かさを持っている。

菅谷政子の澄んだ声が、この王妃の柔らかさを際立たせていた。彼女の「まあまあ、落ち着いてくださいまし」という一言で場の空気が和むシーンは、放送当時の視聴者にも印象的だったという。

特に女性ファンの間では、「理想の母親」「品があるのに親しみやすい」として人気が高く、作品全体の“安定感”を生み出したキャラでもある。

● ベニショーガ ― 真面目すぎる家臣の哀れで可笑しい奮闘

ウメ星の忠実な家臣ベニショーガは、その真面目すぎる性格で常にトラブルを呼び込むキャラだ。

「忠義」「規律」「王の威光」という古風な価値観を貫こうとするが、地球の常識とはまったく噛み合わない。そのズレが絶妙な笑いを生む。

彼の人気は、ギャグとしての面白さに加え、“不器用な誠実さ”に対する共感から来ている。

現代のファンの間では「ベニショーガは昭和のサラリーマンみたい」と形容されることも多く、上司(王様)に振り回されながらも忠義を尽くす姿が時代を超えて愛されている。

大竹宏の張りのある声が、そのキャラクターを一層印象的にしており、視聴者の記憶に残る“名脇役”として語り継がれている。

● 河合みよ子 ― 優しさと芯の強さを持つ少女

太郎のクラスメイトであり、物語の中で数少ない“常識人枠”のみよ子も根強い人気を誇る。

彼女は決してヒロイン然とした存在ではないが、デンカや太郎たちに対して思いやりを持ち、時には厳しく叱る。そのバランス感覚が視聴者から“理想の友達像”として支持されている。

貴家堂子による柔らかい声も印象的で、「怒っているのに優しく聞こえる」「落ち着いた口調が心地よい」と評判だった。

ファンの間では「地球代表の良心」とまで呼ばれることがあり、デンカや太郎の“心の成長”を支える象徴的なキャラとして今も愛されている。

● フクジン大臣 ― 滑稽で賢い、もう一人の常識人

フクジン大臣は、ウメ星王室に仕える政治家でありながら、王様以上に慌て者。

雨森雅司の渋みのある声が、彼のコミカルな言動に独特の味を加えている。

彼の役割は単なる補佐官ではなく、王様やデンカの行動を客観的に見つめる“ツッコミ役”であると同時に、彼らに対して深い忠誠を持つ。

視聴者の間では、「いつも振り回されて気の毒なのに、結局いちばん頼りになる」と評されることが多く、実は影の人気キャラだった。

そのテンポの良い掛け合いは、後のアニメ『忍者ハットリくん』や『オバQ』の登場人物たちにも引き継がれていると言われている。

● ファンの声から見えるキャラクター人気の傾向

視聴者アンケートや再放送時の雑誌特集によると、人気キャラランキングではデンカとゴンスケが常に上位を独占。

ただし、年齢層によって人気は微妙に異なる。子ども世代はデンカとゴンスケのコンビを支持し、大人世代は王妃や王様に親近感を覚える傾向がある。

つまり、この作品は“誰もが自分に重ねられるキャラクターがいる”点で普遍的なのだ。

また、現代のネットコミュニティでは、「ベニショーガは上司にしたい」「太郎は理想の親友」など、日常的な人間関係に例えて語られることが多く、昭和アニメながら非常にリアルな心理描写が評価されている。

● 総括 ― 個性の共演が生んだ永遠の温もり

『ウメ星デンカ』の登場人物たちは、それぞれが一面的なギャグキャラにとどまらず、どこかに人間的な弱さと優しさを持っている。

それが視聴者にとっての“親しみ”となり、世代を超えて愛され続ける理由だ。

藤子不二雄作品に共通する「他者への共感」や「失敗を恐れない生き方」は、キャラクターの中にしっかり息づいており、時代を経てもまったく色あせない。

どのキャラクターも、まるで自分の家族や友達のように感じられる――それこそが、『ウメ星デンカ』の最大の魅力であり、50年以上経った今もなお語り継がれる所以なのである。

[anime-8]

■ 関連商品のまとめ

● 映像関連商品 ― VHSからDVDまで続く“昭和アニメ再評価”の波

『ウメ星デンカ』の映像ソフト化の歴史は、昭和アニメ再評価の流れとともに歩んできた。

1980年代後半、アニメブームとともに往年の名作を再リリースする動きが活発になり、当時のアニメファン層を対象としたVHSテープ版が登場した。これが本作の初めての家庭向け映像化である。

販売は限定的だったが、白黒画面ながらも音声がクリアに収録されており、「子どものころの思い出が蘇る」と高い評価を得た。

その後1990年代に入ると、アニメコレクター向けのレーザーディスク(LD)版が登場。

当時はカラーアニメが主流だった中で、あえてモノクロ作品をLD化したことが話題を呼んだ。

一部の特装版には、制作当時の台本や設定資料のコピーが付属しており、アニメ史資料としての価値も高かった。

2000年代にはDVD-BOXが期間限定で発売され、ファンの間で一気に再評価が進む。

全52話を完全収録し、ブックレットには放送データやスタッフインタビューも掲載。

特に注目されたのは、藤子不二雄の原作エピソードとの対応表で、どの話がどの漫画回に基づいているかが詳細にまとめられていた点だ。

また、ジャケットには杉山佳寿子・毒蝮三太夫らのコメントも収録され、まさにファン垂涎の仕様だった。

近年では、映像配信サービスやレトロアニメ専門チャンネルでも再放送が行われており、デジタルリマスター版としての高画質化が進んでいる。

● 書籍関連 ― 漫画とアニメが交錯した“藤子ワールド”の記録

『ウメ星デンカ』の原作漫画は、1968年から1970年にかけて藤子不二雄名義で雑誌連載されたSFギャグ作品である。

単行本は小学館「てんとう虫コミックス」や、後年の藤子不二雄A・F作品集に収録された。

アニメ放送時には、アニメ絵柄をそのまま使ったアニメコミカライズ版も発売され、当時の子どもたちの間で人気を博した。

1980年代後半、藤子不二雄作品が改めて注目を浴びた際には、原作の復刻版が再版される。

この再版には、当時の扉絵やモノクロ原稿が忠実に再現され、ファンから「最も美しいウメ星デンカ」と呼ばれた。

また、1990年代以降には“藤子アニメ大全集”や“昭和テレビアニメ事典”などの資料本にも項目が掲載され、学術的な価値も高まっていった。

さらに、アニメ放送当時の児童雑誌『小学一年生』『テレビマガジン』などには、ぬりえページや工作企画が多数掲載され、ウメ星一家を題材とした付録も人気だった。

こうした紙媒体の展開が、アニメ人気を支えるもう一つの柱となっていた。

● 音楽関連 ― 童心に響く主題歌と懐かしのマーチ

主題歌「ウメ星ぼしデンカがこんにちは」は、藤子作品の中でも特に親しみやすい楽曲として知られる。

作詞は藤子不二雄、作曲は鈴木邦彦、歌唱は石川進と杉山佳寿子のデュエット。明るく軽快なメロディーが印象的で、子どもたちが自然に口ずさむ“昭和アニメソング”の典型だった。

1980年代のアニメソング再評価ブームでは、この曲が『懐かしのアニメ主題歌大全集』のレコードやCDに収録され、再び注目を集めた。

また、挿入歌「ウメ星マーチ」はファンの間で根強い人気を持ち、カセット版・CD版のサントラにも収録されている。

2010年代には、小林亜星によるCMソング版(不二家とのコラボ)が復刻され、『昭和の名曲アーカイブ』シリーズの1枚として再発売された。

今もイベントや藤子アニメ特集で流れることが多く、世代を超えて“元気の出るアニメソング”として愛されている。

● ホビー・おもちゃ関連 ― ソフビから食玩まで広がった人気

放送当時の1969年には、バンダイやマルサンなどから『ウメ星デンカ』のソフビ人形シリーズが発売された。

デンカ・ゴンスケ・王様など主要キャラをラインナップし、特にゴンスケの“口がパカッと開くギミック”付き人形は子どもたちの間で人気を博した。

パッケージにはアニメのロゴと主題歌の楽譜が印刷されており、玩具としてもコレクターズアイテムとしても価値が高い。

1970年代にはガチャガチャ景品としてミニフィギュアも展開され、ポーズ違いのデンカやベニショーガが数種類存在した。

また、1980年代の再放送時にはぬいぐるみ・プラキット・キーホルダーなども登場し、昭和アニメブームとともに再販が相次いだ。

現代では、復刻版ミニフィギュアやカプセルトイも登場しており、「レトロかわいいキャラ」として新しい層にも人気を得ている。

中でも“ゴンスケ貯金箱”は、ネットオークションでも高値取引が続いている名グッズのひとつである。

● ゲーム・ボード関連 ― 懐かしのすごろくとカードゲーム

1970年前後、アニメキャラクターを使ったボードゲームが流行しており、『ウメ星デンカ』も例外ではなかった。

タカラやツクダオリジナルから発売された「ウメ星デンカすごろく」は、地球での冒険をテーマにした内容で、サイコロを振って進むたびに“宇宙トラブル”が発生するというユニークな構成だった。

カード型ゲームでは、キャラのセリフを使った“おしゃべりトランプ”も販売されており、カードに書かれた名台詞を読み上げて遊ぶスタイルが人気を集めた。

残念ながら本格的なテレビゲーム化は行われなかったが、1990年代のファン企画によるパソコン用非公式ミニゲーム(アドベンチャー風)が話題になった。

現在では同人レトロゲームイベントなどで“ウメ星デンカ風”作品が紹介されることもあり、ファンの創作活動にも影響を与えている。

● 文房具・生活雑貨・食玩関連 ― 日常に溶け込む“王子の笑顔”

文房具分野では、放送当時から鉛筆・下敷き・消しゴム・ノート・筆箱などが発売され、特に児童向け文具ブランド「サンスター文具」「ショウワノート」が積極的に展開した。

デンカとゴンスケのイラストが描かれたノートは人気で、教室でも“持っていると注目される”アイテムだったという。

また、食玩としてはチョコスナックやガムにシールが封入された商品が登場し、キャラクターシールのコレクションブームを生んだ。

当たり付きキャンペーンでは、「特製ゴンスケバッジ」や「デンカの王冠ペンダント」がもらえる仕組みもあり、当時の子どもたちの夢を掻き立てた。

さらに、生活雑貨としてはお弁当箱やコップ、歯ブラシなど“家庭で使えるグッズ”も展開されていた。

母親層からは「子どもが喜んで歯磨きをするようになった」と好評で、家庭内でもデンカが“明るいマスコット”として愛されていたことがうかがえる。

● 総括 ― 昭和の温もりを伝えるグッズ文化

『ウメ星デンカ』関連商品の多くは、現代のように大量流通ではなく、限られた販売ルートや期間限定の形で世に出た。

そのため、現存するグッズは少ないものの、一つひとつが“昭和の記憶”としてコレクターから大切に扱われている。

映像ソフト・書籍・玩具・食品――どれもがこの作品を中心にした小さな宇宙のような存在であり、見る人に懐かしさと温かさを同時に与えてくれる。

『ウメ星デンカ』が今なお語り継がれているのは、こうした“モノを通じた記憶”の積み重ねがあったからだ。

それは単なる懐古ではなく、“家族で笑い合う時間”を思い出させてくれる文化遺産のようなものと言えるだろう。

[anime-9]

■ オークション・フリマなどの中古市場

● 映像関連商品 ― VHS・LD・DVD-BOXの人気と価格変動

『ウメ星デンカ』の映像メディアは、今なお中古市場で根強い人気を誇っている。

特に1980年代に発売されたVHS版と1990年代のLD(レーザーディスク)版は、アニメコレクターの定番アイテムとして取引が続いている。

VHSはレンタル落ちとセル版の両方が存在し、セル版の初期巻(第1巻~第3巻)は特に需要が高い。状態良好であれば1本あたり2,000~3,500円前後、未開封や特典ステッカー付きなら5,000円を超えることも珍しくない。

一方、LD版はプレーヤーの現存数が少ないにもかかわらず、コレクターズアイテムとして高値安定。

特に全話収録の「スペシャル・セレクションBOX」は、帯・解説書完備の完品状態で15,000~25,000円ほどで取引されている。

近年では保存目的で購入するファンも増え、実際に視聴するよりも“アートブックとして所有したい”という動機が目立つ。

また、2016年発売のDVD-BOX(期間限定生産)は中古市場でもっとも注目されている。発売当初の定価が約18,000円だったのに対し、現在は状態により20,000~30,000円台での取引が一般的。

中でも外箱付き・ブックレット完備の未再生品はプレミア化しており、アニメ専門オークションでは即決価格35,000円以上で落札されることもある。

一方でディスク欠品・箱破損などの欠点があるものは1万円台後半まで下落しており、状態による価格差が非常に大きいのが特徴だ。

● 書籍関連 ― 初版単行本と資料本の希少価値

原作コミックスや関連書籍も中古市場で高値を維持している。

特に1960年代後半に小学館から刊行された初版単行本は入手困難で、状態が良ければ1冊3,000~5,000円、全巻揃いで1万円を超えるケースもある。

帯付き・カバー美品の初版本は「昭和児童漫画史の資料」として評価され、オークションでは美術的価値を含めたコレクター層が入札する傾向にある。

さらに、アニメ化当時に発売されたアニメコミック版(フィルムブック形式)も人気が高い。これは当時の児童雑誌連動企画として発売された希少アイテムで、発行部数が少ないため市場流通量が極めて限られている。

完品であれば5,000円前後、未開封またはポスター付き付録版なら8,000円以上で落札されることもある。

また、『藤子不二雄アニメ大全』や『昭和テレビアニメ大事典』などに掲載された関連資料本も、サブカル愛好家から注目を集めており、状態によっては2,000~3,000円台で安定して取引されている。

● 音楽関連 ― レコード・カセット・CDの再評価

音楽関連では、主題歌「ウメ星ぼしデンカがこんにちは」を収録したEPレコード(ドーナツ盤)が根強い人気を持つ。

ジャケットにデンカとゴンスケが描かれた初期版は特に希少で、状態良好なものは2,000~4,000円前後、盤質A級・帯付きでは6,000円以上で取引されることもある。

1980年代に再発売されたLP盤『藤子不二雄アニメ主題歌集』もコレクターズアイテムの定番で、比較的手に入りやすいが、初期プレス盤は価格上昇傾向にある。

カセットテープ版は紙ジャケットの印刷色が褪せやすく、保存状態の良いものが少ないため、現存数が非常に少ない。

さらに、2000年代に再発されたCDアルバム『昭和キッズTVソング・ヒストリー』に収録されたウメ星デンカ主題歌は、レコード音源のリマスターとして人気があり、完売後も中古市場で3,000円前後の値を維持している。

特に藤子作品の音楽をまとめてコレクションしているファン層からの需要が高く、音楽ソフト分野では今後も価格上昇が見込まれている。

● ホビー・おもちゃ関連 ― 昭和ソフビの黄金期を象徴する存在

『ウメ星デンカ』のソフビ人形やプラトイは、コレクターズ市場で高い人気を保っている。

1969年当時にマルサン、バンダイなどが販売したオリジナルソフビシリーズは、状態の良いものがほとんど現存しておらず、近年ではオークションで1体10,000~15,000円以上で落札されるケースもある。

とくに「デンカ立ちポーズ版」や「ゴンスケ開口ギミック付き」は人気が集中し、完全な箱付きであれば20,000円を超えることもある。

1970年代に発売されたガチャガチャミニフィギュアも注目されている。

こちらは小型で手のひらサイズながら、造形が精巧でファンからの支持が高い。コンプリートセットは6,000円前後、未使用・台紙付きのブリスターパックは倍以上の値が付く。

ぬいぐるみやキーホルダーは比較的安価で取引されているが、タグ付き未使用品は3,000~5,000円前後で落札されている。

こうした玩具類は“昭和のアニメ文化資料”として美術展にも貸し出されるほどの価値を持ち、アニメグッズの収集家からは「藤子ソフビの中でも最も完成度が高い」と評価されている。

● ゲーム・ボード・トイ関連 ― すごろくとトランプの復刻人気

『ウメ星デンカすごろく』は、当時の玩具メーカー・ツクダオリジナルやタカラが製造していた定番のアニメボードゲームシリーズの一つ。

この商品は出回り数が少なく、完品で見つかることが稀であるため、近年では5,000~10,000円の高値が付く。

駒やサイコロが欠けていても需要は高く、復刻を望む声が根強い。

また、キャラクターイラスト入りのウメ星デンカトランプも存在し、ファンの間で“幻のトランプ”として知られている。

絵札にはデンカ・ゴンスケ・王様・王妃などが描かれ、全カード揃いで状態が良ければ1万円を超える落札例も確認されている。

他にも、駄菓子屋景品や非公式のキャラすごろくなど、アニメ人気を利用した地域限定アイテムが多く存在しており、こうした“無版権系”も近年ではサブカルコレクターに注目されている。

● 文房具・日用品・食玩関連 ― “昭和の香り”漂うノスタルジーアイテム

文房具関連グッズも、中古市場で安定した人気を持つジャンルだ。

キャラクター下敷き・鉛筆・ノートなどは、経年劣化によるヤケや破損が多いにもかかわらず、絵柄の可愛らしさからコレクション需要が高い。

特に「デンカと太郎が笑っている」イラスト入りノートは希少で、状態次第では1冊2,000円前後で取引されている。

また、チューインガムやウエハースなどの当時の食玩パッケージも、未開封状態で見つかれば1点3,000~5,000円の高値がつくことがある。

パッケージのデザインには昭和特有の印刷技術が使われており、コレクターの間では「昭和印刷文化の遺産」としても評価されている。

さらに、当時の販促品として配布されたポスターやシール、カレンダーなども高値取引の対象となっており、ポスター1枚でも5,000円以上の落札例が確認されている。

● 近年の動向と総括 ― デジタル時代に生き続ける“昭和の星”

ここ数年、藤子不二雄関連の再評価が進み、『ウメ星デンカ』の中古市場も再び活況を呈している。

コレクター層の中心は40~60代だが、近年では20代のアニメ史ファンやレトロ文化愛好家も参入しており、SNSを通じた情報共有によって価格の上昇が顕著だ。

また、メルカリやYahoo!フリマでは“セット出品”の人気が高く、VHS・書籍・フィギュアをまとめたコレクション一式が10万円を超えるケースも見られる。

特に状態が良いものは、販売開始直後に即売となることも多く、「昭和アニメ市場」の中ではトップクラスの回転率を誇る。

総じて『ウメ星デンカ』の中古市場は、懐かしさと収集欲を満たす“幸福なノスタルジー”を象徴する存在となっている。

この作品を愛した世代が、次の世代へとその魅力を引き継いでいることが、今なお市場価値を支えている最大の理由である。

■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

ウメ星デンカ(2)【電子書籍】[ 藤子・F・不二雄 ]

ウメ星デンカ(1) (てんとう虫コミックス(少年)) [ 藤子・F・ 不二雄 ]

藤子・F・不二雄大全集 ウメ星デンカ(4) (藤子・F・不二雄大全集) [ 藤子・F・不二雄 ]

評価 5

評価 5![ウメ星デンカ DVD COLLECTION [ 杉山佳寿子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5965/4988101225965.jpg?_ex=128x128)

![ウメ星デンカ(2)【電子書籍】[ 藤子・F・不二雄 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4731/2000010454731.jpg?_ex=128x128)

![ウメ星デンカ(1) (てんとう虫コミックス(少年)) [ 藤子・F・ 不二雄 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6789/9784091426789_1_13.jpg?_ex=128x128)

![藤子・F・不二雄大全集 ウメ星デンカ(4) (藤子・F・不二雄大全集) [ 藤子・F・不二雄 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4876/9784091434876_1_5.jpg?_ex=128x128)

![ウメ星デンカ(4)【電子書籍】[ 藤子・F・不二雄 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4743/2000010454743.jpg?_ex=128x128)

![ウメ星デンカ(3) (てんとう虫コミックス(少年)) [ 藤子・F・ 不二雄 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6802/9784091426802_1_13.jpg?_ex=128x128)

![ウメ星デンカ(2) (てんとう虫コミックス(少年)) [ 藤子・F・ 不二雄 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6796/9784091426796_1_13.jpg?_ex=128x128)

![ウメ星デンカ(3)【電子書籍】[ 藤子・F・不二雄 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4755/2000010454755.jpg?_ex=128x128)

![[新品]ウメ星デンカ(1-3巻 全巻) 全巻セット](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0015/m4190498762_01.jpg?_ex=128x128)