メディコム・トイ UDF パーマン4号(パーマン) フィギュア

【原作】:藤子不二雄

【アニメの放送期間】:1967年4月2日~1968年4月14日

【放送話数】:全54話

【放送局】:TBS系列

【関連会社】:Aプロダクション、東京ムービー、スタジオ・ゼロ

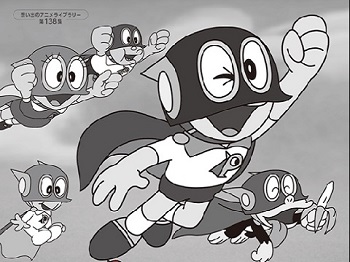

■ 概要

1960年代のテレビアニメ黎明期に現れた「もう一人のヒーロー」

1967年の春、まだ白黒テレビが一般家庭の主流だった時代に、TBS系列の「不二家の時間」枠で放送が始まったのが『パーマン』である。放映期間は1967年4月2日から1968年4月14日まで、全54回(各回A・Bパート構成の計108話)という長期シリーズ。原作は『オバケのQ太郎』などで人気を博した藤子不二雄の筆によるもので、スタジオ・ゼロと東京ムービー(Aプロ)が交互に制作を担当した。スポンサーは不二家一社。これは当時としても非常に安定した制作体制を意味しており、同社の人気菓子「ミルキー」と連動した広告展開が、番組全体を明るく親しみやすいトーンにまとめていた。

このアニメは単なる勧善懲悪のヒーローものではなく、「正義とは何か」「秘密を抱えて生きる子どもの心理」といった、少し哲学的な問いを内包していた点で異彩を放っていた。主役の須羽ミツ夫はどこにでもいる小学生だが、彼はある日、宇宙人スーパーマンから“地球の平和を守るための代行者”として選ばれ、パーマンセット(マスク・マント・バッジ)を授かる。装着すれば怪力を発揮し、時速99キロで空を飛ぶことができるが、その代わりに「正体を他人に知られてはいけない」という厳しい掟を背負う。こうして、等身大の少年が超人的な力を得てしまった時の喜びと苦悩を、藤子不二雄特有の軽妙なギャグで包み込みながら描いたのが『パーマン』なのである。

スタジオ・ゼロと東京ムービーの交互制作

本作は『おそ松くん』で経験を積んだアニメ制作会社・スタジオ・ゼロが初めて本格的に藤子作品を手がけたことで知られる。一方で東京ムービー(Aプロ)も交代制で参加し、各話の作画や演出にそれぞれの特色が出ていた。スタジオ・ゼロの回では漫画的な動きとギャグ表現が強調され、東京ムービー回では構図やカメラワークがやや劇的で、アクション性を高めていた。この二つの個性が交互に現れることで、全体として単調さを避け、子どもだけでなく大人も惹きつける作品世界が築かれた。

また、演出面では、AパートとBパートの二部構成の中に伏線を仕込み、最終的に一つの大きな笑いや教訓に収束させる構成も多かった。これは当時としては非常に斬新な手法で、後の藤子アニメ作品に見られる「日常と非日常の融合」の原型ともいえる試みだった。

ヒーローと日常の狭間を描いた物語構成

『パーマン』が他の同時代アニメと一線を画したのは、ヒーローとしての活動と、少年ミツ夫の日常生活が常に地続きで描かれていた点にある。例えば、勉強ができない、友人との喧嘩、親に叱られる——そうした現実的な悩みが、パーマンとしての活躍の裏側に常に存在していた。彼は「力を持つことの責任」と「普通の子どもでいたいという願い」の間で揺れ続ける。マスクを脱げばただの少年、だがマスクを着ければ誰よりも強く、誰からも知られない。こうした二重生活のジレンマが、物語の深みを生み出していた。

特に最終回Aパート「パー子という名の女の子の巻」では、シリーズを通して秘密にされていたパーマン3号(パー子)の正体が、原作に先駆けて初めて明かされた。Bパート「パーマンよいつまでもの巻」では、「ヒーローであることの孤独」を静かに描きながら、作品全体に温かい余韻を残して締めくくられている。

放送時間・番組枠とスポンサー展開

放送はTBS系列の日曜19時30分~20時の30分枠。これは「不二家の時間」として提供番組枠を丸ごと使用する形式で、アニメ本編の後には不二家製品のCMやキャラクターとのコラボ演出が挿入された。オープニング後、ミルキーの箱の前でペコちゃんとパーマンが掛け合いをする演出は、当時の視聴者の間で強い印象を残している。

アニメと広告が一体化していたこのスタイルは、後の『ドラえもん』や『ハットリくん』といった藤子作品にも受け継がれていく。

また、放送初期は白黒制作であったが、当時の制作側はカラー化を望んでいた。しかしスポンサー側のコスト面で実現には至らず、最終的に全話モノクロのまま完結した。とはいえ、その制約がかえって線画や陰影の妙を際立たせ、作画スタッフの表現力が光る結果となった。

『オバケのQ太郎』からのバトン

『パーマン』の放送は、『オバケのQ太郎』(第1作)の終了直後にスタートしており、視聴者層をほぼそのまま引き継いでいる。実際に『Q太郎』最終回(第83話「Qちゃんパーマン大かつやくの巻」)にはパーマン1号がゲスト出演し、新番組への橋渡し役を務めた。

結果、第2話で視聴率35.6%という高い数字を記録し、当時のTBSアニメ枠としては異例の成功を収めた。

視聴者の年齢層も広く、小学生から親世代までが親しめるギャグとストーリー構成が功を奏した。

作画とデザインの特徴

アニメ版のパーマンは、原作よりもマントの裾が長く描かれ、ヒーローらしさを強調していた。キャラクターデザインはシンプルながら、線の強弱や丸みで感情を表す表現が多く、アニメーションの動きにも温かみがある。ブービー(2号)のコミカルな動きや、スミレ=パー子の登場時の仕草など、後年の藤子アニメの基本文法がこの時期に確立していることが分かる。

また、背景美術は決して派手ではないが、郊外の住宅地や学校など、当時の日本の生活風景をリアルに再現。昭和40年代の街並みを記録した貴重なアニメ資料としての側面も持つ。

作品が残した影響とその後

『パーマン』は放送終了後も高い人気を保ち、1980年代にはリメイク版(カラー化)が制作されるなど、長期的に愛されるシリーズとなった。初代アニメのモノクロ版は、後年キングレコードからDVD-BOX(上下巻)が期間限定で発売され、さらに藤子・F・不二雄生誕90周年を記念して2024年6月28日にはBlu-ray Disc版(3枚組)も登場した。これにより、かつてのモノクロ映像がデジタルリマスターで蘇り、世代を超えて再評価の機運が高まっている。

また、「正体を隠して生きる」というテーマは、後の『ドラえもん』における秘密道具の扱いや、のび太の成長物語に通じる思想的下地を形成したとも言える。つまり『パーマン』は、藤子不二雄が“日常の中のヒーロー”という概念を確立した原点的作品なのだ。

まとめ:子どもたちが憧れた「もう一人の自分」

『パーマン』の魅力は、決して強さだけではない。むしろ、普通の少年が小さな勇気を出して世界を少しだけ良くする——その姿勢にある。力を持つことの責任、友情や秘密の重み、そして日常の尊さ。それらを笑いと涙のバランスで描いたこの作品は、当時の子どもたちにとって、自分の中にも“ヒーロー”がいるのだと気づかせてくれる物語だった。

その思想は、60年近く経った今もなお色あせない。正義感とユーモアの共存——それこそが、藤子アニメが日本のアニメ文化に刻んだ不変の価値である。

[anime-1]

■ あらすじ・ストーリー

少年ミツ夫と、宇宙からの訪問者

物語は、どこにでもいる平凡な小学生・須羽ミツ夫が、ある日突然“選ばれる”ところから始まる。

学校ではドジで、運動も勉強もいまいち、クラスの人気者でもない。そんな彼の前に現れたのは、スーパー星からやって来た宇宙人・スーパーマンだった。スーパーマンは地球上の犯罪や災害が増え、人類自身の力だけではすべてを救えなくなっていることを危惧していた。そこで彼は、地球での活動を代行するヒーローを探していたのだ。ミツ夫は偶然にも、その候補としてスーパーマンに見込まれてしまう。

「君に正義の力を託そう。」

その言葉と共に手渡されたのが、「パーマンセット」。

マスクを着ければ怪力を得て、空を飛ぶマントで自由自在に空中を移動できる。

そしてバッジを押せば、瞬時にミツ夫そっくりのロボット「コピーロボット」が登場し、日常生活を代行してくれる。こうしてミツ夫は“パーマン1号”として新たな使命を背負うことになるのだ。

パーマンたちのチーム結成

スーパーマンの指導のもと、地球上にはミツ夫以外にも複数のパーマンが存在していた。

第2号は知能の高いチンパンジーの「ブービー」。

第3号は人気アイドルでありながら正義の味方としても活動する少女「星野スミレ(パー子)」。

第4号には力自慢の少年「パーやん」、第5号にはまだ幼い「パー坊」も加わる。

彼らはそれぞれの個性を生かしながら、町の平和を守るために協力して戦う。

だがそれぞれに“秘密”を抱えているため、互いの正体を知らないまま行動することも多く、誤解やすれ違い、そして笑いが絶えない。

ときにはブービーのミスで大混乱になり、ときにはパー子の正義感が暴走して事態をこじらせることもあった。

それでも、彼らは少しずつチームとして成長し、友情と信頼を築いていく。

「秘密を守ること」の苦しみと覚悟

『パーマン』の物語を貫くテーマのひとつは、「秘密を守ることの重さ」である。

パーマンに選ばれた者は、自分の正体を他人に知られたら厳しい罰を受ける——その掟が常に緊張感を生む。

ミツ夫は、コピーロボットを使って学校生活を続けながら、ヒーローとしての任務を果たさなければならない。

しかし、時にはコピーロボットの故障が原因で自分の正体がバレそうになり、あわや大事件になることもしばしばだった。

特に印象的なのは、ミツ夫が友人たちに「自分がパーマンだ」と打ち明けたくて仕方がない場面だ。

褒められたい、認められたい——そんな年頃の心情と、ヒーローとしての責務の狭間で揺れ動く姿は、単なるギャグではなく、視聴者の共感を誘うドラマでもあった。

日常と非日常が交錯する世界

パーマンたちの活躍は、怪獣や宇宙人のような非現実的な敵と戦うものではない。

彼らが向き合うのは、町で起こる泥棒や火事、交通事故、困っている人々など、現実の延長線上にあるトラブルだ。

そのため、アクションよりも「助ける過程」や「人々の感情」に焦点が当てられている。

ある回では、落とし物を届けようとして道に迷う老人を助け、また別の回では孤独な少年の友達になる。

そうした小さな出来事を通して、ミツ夫は少しずつ“本当の正義”とは何かを学んでいく。

また、スーパーマン自身が時おり登場し、ミツ夫を叱咤したり、静かに助言を与える場面も印象的だ。

ただ力を振るうだけではなく、「正義は心の中にある」という言葉を何度も伝えるその姿は、物語全体に人間的な深みを与えている。

仲間たちとの絆と笑い

シリーズが進むにつれ、他のパーマンたちの個性も際立っていく。

ブービーはおっちょこちょいだが、仲間思いでユーモラスな存在。

パー子は努力家で責任感が強く、時にミツ夫を導く姉のような立場にもなる。

パーやんは豪快で力任せだが、心根は優しく、涙もろい。

そしてパー坊の無邪気さは、チームの空気を和ませる役割を果たしている。

彼らが繰り広げるドタバタ劇は、まさに昭和的なギャグの宝庫だ。

壊れかけたマントを修理しようとして空から落ちたり、マスクを洗濯して縮ませてしまったりといったエピソードは、子どもたちの笑いを誘うと同時に、“ヒーローだって失敗する”という親近感を生み出した。

最終章への流れと感動の結末

物語の終盤では、チームの結束とミツ夫の成長が明確に描かれる。

特に最終回Aパート「パー子という名の女の子の巻」では、パー子の正体がついに明かされる。

人気アイドル・星野スミレが実はパーマン3号だったという事実に、視聴者は驚きと感動を覚えた。

ミツ夫が密かに憧れていた“スミレちゃん”が仲間だったという展開は、単なるギャグアニメを超えた青春的な余韻を残した。

Bパート「パーマンよいつまでもの巻」では、ミツ夫がこれまでの出来事を振り返り、ヒーローとしての自覚を新たにする。

彼は自分の力が特別ではなく、誰かを助けるためにあるのだと理解する。

そして最後には、「正義とは何か」という問いを視聴者に託すような静かなラストで幕を閉じた。

“もうひとりの自分”が生むメッセージ

この物語の象徴的なモチーフが「コピーロボット」である。

外見も声もそっくりだが、あくまで“コピー”に過ぎない。

その存在は、自己の二面性やアイデンティティの問題を子ども向けの物語に巧みに落とし込んでいる。

パーマンの世界では、ヒーローと普通の自分、真実と秘密、責任と自由が常に表裏一体として描かれる。

その構造が、他のどんなアニメとも違う深みを与えているのだ。

ミツ夫がマスクを外すたび、彼はヒーローでもスーパーマンでもなく、ただの少年に戻る。

しかし、その「ただの少年」がどんなヒーローよりも人間的で、温かい存在として描かれていることが、この作品の最大の魅力である。

この“もうひとりの自分”を受け入れる物語は、後の多くのアニメに影響を与えた。

たとえば『ドラえもん』の「のび太の勇気」や、『エスパー魔美』の「超能力の責任」といったテーマの原型が、すでに『パーマン』に見て取れる。

子どもたちが憧れた「日曜のヒーロー」

『パーマン』が放送された1967年当時、家庭にはまだカラーテレビが普及しておらず、白黒画面の中でパーマンたちは小さくも力強く飛び回っていた。

夕食の香りが漂う時間、家族で笑いながら見る番組として、パーマンは多くの家庭に幸せなひとときをもたらした。

その世界には大きな悪も、難解なストーリーもない。だが、そこには“優しさ”と“正しさ”が確かにあった。

それこそが、今も人々の記憶に残る理由なのだ。

[anime-2]

■ 登場キャラクターについて

個性の共演が生み出した、もう一つの“人間ドラマ”

『パーマン』は単なるギャグアニメではない。そこには、異なる性格と立場を持つ登場人物たちが織り成す、豊かな人間模様がある。

ヒーローであるにもかかわらず、どこか抜けていて、時に失敗もし、悩みも抱える——そうした“人間らしさ”が、各キャラクターの魅力を形成している。

ここでは、主要登場人物たちの特徴と、それぞれが物語の中で果たした役割を詳しく見ていこう。

須羽ミツ夫(パーマン1号) ― 正義に迷う少年ヒーロー

本作の主人公・須羽ミツ夫は、正義の味方としての責任と、普通の少年としての心の間で揺れ動く存在だ。

彼は学校では冴えないタイプで、運動も不得意、少し臆病で失敗も多い。そんな彼が、スーパーマンから「地球の平和を守る代理人」として選ばれた瞬間から、物語は始まる。

彼の最大の特徴は、“強さ”よりも“優しさ”にある。

困っている人を見ると放っておけない性格であり、それが時に空回りし、トラブルを招くこともある。

しかし、ミツ夫の善良さは常に物語の核として機能しており、視聴者はその純粋さに共感を覚える。

また、コピーロボットを使って日常をこなすという設定は、ミツ夫が“二重の人生”を生きていることを象徴している。

普通の少年としての生活と、正義の味方としての任務——その間で生まれる矛盾こそが『パーマン』のテーマの中心であり、ミツ夫はその象徴的な存在なのである。

声を演じたのは三輪勝恵。

少年特有の素直さと、ヒーローとしての決意を絶妙に演じ分け、その声は作品を象徴する存在となった。

特に「ぼくがパーマンだってことは秘密なんだ!」という台詞には、幼い勇気と切なさが同居している。

ブービー(パーマン2号) ― もう一人の相棒、知恵と笑いのチンパンジー

ブービーは、スーパーマンによって選ばれた高知能チンパンジーで、パーマン2号として活躍する。

彼は言葉を話し、知能指数も人間並み、いや時にそれ以上。だが、どこか抜けていて、ミツ夫との掛け合いは作品のコメディ要素を大いに担っている。

一方で、動物である彼は人間社会に完全には馴染めない。

その孤独を軽妙なギャグで包みながらも、彼の存在は“人間と動物の境界”“理性と本能の共存”という哲学的なテーマを浮かび上がらせている。

ブービーが時折見せる人間らしい仕草や感情は、視聴者に深い印象を残す。

声を担当した大竹宏の演技も秀逸で、ウキャキャと笑う独特の声が作品のトレードマークになった。

挿入歌「パーマン2号はウキャキャのキャ」も、彼の陽気で憎めない性格を象徴する名曲である。

星野スミレ(パーマン3号/パー子) ― 正義とアイドルの二面性

星野スミレは作中で最もドラマチックなキャラクターだ。

国民的アイドルとして華やかな表舞台に立ちながら、裏ではパーマン3号として街の平和を守るヒーロー活動を行う。

「人気者でありながら、誰にも言えない秘密を持つ」彼女の存在は、物語全体に繊細な陰影を与えている。

スミレはミツ夫にとって憧れの存在であり、同時に戦友でもある。

二人の関係は子どもたちにとって“淡い恋心”を感じさせるものであり、最終回で彼女の正体が明かされた瞬間、多くの視聴者が驚きと感動を味わった。

演じた栗葉子は、その上品で明るい声によってスミレの魅力を完璧に表現。

彼女が歌う挿入歌「すてきなパー子」は、スミレ=パー子の内面をそのまま映したような、軽やかで切ない一曲である。

パーやん(パーマン4号) ― 力持ちで情にもろい兄貴分

パーやんは豪快で力自慢の少年だが、根はとても優しく涙もろい。

力で解決しようとするところもあるが、困っている人を見過ごせない情熱家でもある。

単純明快な性格はチームのムードメーカー的存在であり、時にミツ夫たちを励ます兄貴分でもある。

「俺に任せろ!」と胸を張る一方で、失敗して落ち込む場面も多く、その人間味あふれるキャラクター性が人気を集めた。

彼は、“強さとは何か”というテーマを体現する存在であり、力を持つことと心の優しさの両立を体で示してくれるキャラクターである。

声を担当したのは加茂嘉久。

快活で力強い演技の中に、どこか少年らしい素朴さが感じられ、パーやんというキャラクターを愛嬌ある存在に仕立て上げた。

パー坊(パーマン5号) ― 無垢なる存在がもたらす癒し

パー坊はチーム最年少のメンバーであり、言葉もまだたどたどしい。

だが、その無垢さこそがチームの象徴的な“心の支え”になっている。

危険を恐れずに突っ込んでしまう子どもらしさ、そして仲間を信じて疑わない純粋な心——その姿は、物語に優しい彩りを加えている。

声を演じた白石冬美の柔らかな声が、パー坊のあどけなさと元気さを絶妙に表現しており、視聴者に深い愛着を抱かせた。

須羽家とクラスメイトたち ― ミツ夫を支える日常の舞台

ミツ夫の家庭や学校も、『パーマン』を語る上で欠かせない。

おっとりした母(近藤高子)、温かくも厳しい父(勝田久)。彼らはミツ夫のヒーロー活動を知らないが、日常生活での支えとなっている。

この「家族との関係性」は、ミツ夫が正義を選び続ける理由のひとつでもある。

学校では、ガン子(菅谷政子)やカバオ(肝付兼太)といった個性的なクラスメイトたちが登場する。

彼らの何気ない会話やからかいが、ミツ夫の日常を現実的に彩る。

カバオのいたずらや、ガン子の世話焼きな性格は、ギャグの中にも温かさを感じさせるエピソードの源だ。

スーパーマン ― もう一人の父親のような存在

スーパーマンは物語全体を導く存在であり、単なる“上司”ではない。

彼は時に厳しく叱り、時に静かに諭す。

「力を持つ者こそ、謙虚でなければならない」という言葉は、シリーズを通して最も重要なメッセージの一つである。

彼の役割は、ミツ夫に“正義の意味”を問い続けさせることだ。

また、スーパーマンがミツ夫を“見守る”立場であることが、親子のような温かい関係性を感じさせる。

声を担当した島田彰の落ち着いた声質が、包容力と威厳を兼ね備えたスーパーマン像を作り上げた。

キャラクターたちが描いた“ヒーローの多面性”

『パーマン』の登場人物たちは、全員が何かしらの“弱さ”を持っている。

それは臆病さであったり、短気さであったり、未熟さであったりする。

しかし、その弱さこそが彼らを“人間的なヒーロー”たらしめている。

ミツ夫の優しさ、スミレの孤独、ブービーのユーモア、パーやんの情、パー坊の純粋さ。

それらが重なり合い、作品全体に温かいリズムを生み出している。

『パーマン』は「完璧なヒーロー」ではなく、「欠点を抱えながらも前に進むヒーロー」を描いた最初期のアニメだったと言っていいだろう。

[anime-3]

■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング

「ぼくらのパーマン」 ― 子どもたちの胸を高鳴らせた勇気のメロディ

『パーマン』のオープニングテーマ「ぼくらのパーマン」は、1967年のテレビアニメ音楽を代表する一曲として知られる。

作詞は原作者・藤子不二雄、作曲・編曲は越部信義、歌唱は三輪勝恵と石川進によるデュエット。

冒頭の軽快なリズムと、明るくもどこか切なさを感じるメロディラインは、昭和40年代のアニメソングの中でも特に印象的である。

当時のアニメソングは、作品紹介やスポンサー告知を兼ねる性格が強く、歌の中にキャラクターや世界観を簡潔に伝える要素が多かった。

しかし「ぼくらのパーマン」は、単なる説明ではなく、「自分も頑張れば誰かを助けられる」という希望をストレートに表現している。

子どもたちはこの曲を聴きながら、テレビの前でマントを羽織り、両腕を広げて空を飛ぶ真似をしたという。

歌詞の中に繰り返される「正義の味方 パーマンだ」というフレーズは、まさに当時の子どもたちの憧れの象徴であり、“自分もヒーローになれる”というメッセージを無意識に植え付けた。

特にサビ部分の上昇するメロディラインは、聴く者の心を高揚させるように設計されており、まさに“空を飛ぶ”感覚を音楽で再現していると言える。

スポンサー演出と音楽の融合 ― 「不二家のパーマン」の世界

『パーマン』の放送は不二家一社提供であったため、主題歌の直後には必ずスポンサー演出が挿入された。

「ぼくらのパーマン」が流れ終わると、そのままメロディのオケが続き、画面にはお菓子の山と「ミルキー」「パーマンキャンディー」のパッケージが登場する。

そして不二家のマスコット・ペコちゃんと、パーマン1号・2号が現れ、愉快な掛け合いを始める。

ペコ:「お菓子は不二家!」

1号:「テレビはパーマン!」

ペコ&1号:「みんなで見てね!」

というこのやり取りは、当時の子どもたちにとって印象的な番組導入の一部だった。

広告とアニメの境界が曖昧でありながら、それがかえって番組の一体感を強めていた。

“お菓子=不二家”“ヒーロー=パーマン”という二つのブランドイメージが、見事に融合していたのである。

エンディングでも同様の演出があり、ペコちゃんを乗せたパーマンが空を飛びながら「また来週!」と呼びかける。

昭和のテレビ文化におけるスポンサーと番組の理想的な共演として、今なお語り草になっている。

「すてきなパー子」 ― 女性キャラ初期像の象徴

挿入歌として特に人気が高かったのが、パーマン3号・星野スミレ(パー子)が歌う「すてきなパー子」である。

作詞・藤子不二雄、作曲・越部信義、歌唱は声優の栗葉子。

テンポの良い軽快なリズムにのせて、「おしゃれで、かわいくて、正義の味方」というキャラクター像を歌い上げている。

当時、女性がヒーローとして描かれることは珍しく、パー子の存在は“女の子も強くなれる”という新しい価値観を提示した。

この曲は、ただのキャラソンという枠を超え、時代的なジェンダー意識の転換を象徴するものだったとも言える。

また、歌詞の中で「空を飛ぶより ハートがドキドキ」という一節があるが、これはアイドル・星野スミレとしての恋心と、ヒーローとしての使命感を重ねた名フレーズであり、

後の藤子作品における“少女の内面描写”の先駆けとされている。

「パーマン2号はウキャキャのキャ」 ― ギャグと友情のリズム

ブービー(パーマン2号)が歌う「パーマン2号はウキャキャのキャ」は、作品内でも特に異彩を放つユーモラスな一曲。

作詞・藤子不二雄、作曲・編曲は筒美京平。

当時まだ若手だった筒美京平が手掛けたことで、明快で軽快なメロディと、独特のリズム感が際立っている。

この曲は単なるギャグソングではなく、パーマンたちのチームワークや友情を象徴する構成になっている。

「ウキャキャ」という掛け声が、リズミカルに繰り返される中で、“笑いながら助け合う”という作品の精神を感じさせる。

大竹宏による特徴的な声の演技も加わり、ブービーというキャラクターを愛すべき存在に定着させた。

音楽演出の巧みさと越部信義の存在

『パーマン』の音楽全体を支えたのは、アニメ音楽界の巨匠・越部信義である。

彼は『サザエさん』『オバケのQ太郎』など数々の作品で親しみやすいメロディを手掛けており、本作でも“日常とヒーローの中間”という独特の音楽世界を構築した。

越部の作風は、単に明るく楽しいだけでなく、どこか郷愁を感じさせる旋律が特徴。

そのため、子どもだけでなく大人も楽しめる音楽として成立していた。

とくにBGMの中には、コミカルな動きに合わせた“スキャット調リズム”や、静かなシーンで流れる“オルガン風テーマ”など、場面に応じた細やかな感情表現が光る。

これらの楽曲は、当時の音響設備やモノラル録音の制約を逆手に取り、音の抜けとリズムの軽さで魅せる構成になっていた。

まさに“聴覚的なギャグ演出”とでも言うべき巧みさがあった。

エンディングの名場面 ― ペコちゃんとヒーローの共演

エンディングテーマの演出も、『パーマン』を語るうえで欠かせない。

ペコちゃんを乗せたパーマン1号と、並走する2号の姿に合わせて、愉快なジングルが流れる。

ペコ:「パーマン!」

1号:「はーい、ペコちゃーん!」

ペコ:「はーい!」

1号:「ぼくらは!」

ペコ:「ゆかいな仲間でーす!」

このやり取りのあとに流れる「不二家、不二家、ではまた来週!」というフレーズは、昭和の子どもたちの“週末の合図”でもあった。

アニメとCMの境界を越えた、企業とキャラクターの共演。

現代のキャラクターマーケティングの先駆けとしても評価されている。

アニメソング文化への影響と評価

『パーマン』の主題歌や挿入歌は、1960年代後半のアニメ音楽文化に大きな影響を与えた。

それまでのアニメソングは「物語の説明」的な役割が中心だったが、『パーマン』では“登場人物の心情”や“世界観の空気感”を音楽で伝える手法が採られた。

この流れは後の『ドラえもん』『ハットリくん』へと継承され、藤子作品に共通する“聴いて楽しい、歌って心地よい”音楽スタイルの原型を築いたといえる。

さらに、越部信義が作曲した旋律は、後年のリメイク版『パーマン』(1983年)の音楽にも引用・再構成され、世代を超えて受け継がれていった。

こうした音楽の再利用・再評価の流れは、アニメ音楽が“懐かしさと時代性”を同時に表現できる文化であることを示している。

“耳に残るヒーロー”という遺産

『パーマン』の楽曲群は、単なるBGMではなく、キャラクターと視聴者を結ぶ“心の橋”であった。

それは勇気を与える音であり、日常の延長にある希望のメロディだった。

子どもたちはテレビの前で、何度も何度も「ぼくらのパーマン」を口ずさみ、日常の小さな困難に立ち向かう勇気をもらっていた。

アニメの放送が終わって何十年も経った今でも、当時の主題歌を聞けば、白黒テレビの映像とともにあの時代の空気が蘇る。

“正義の味方は特別な存在じゃない”という作品のテーマを、最も端的に伝えていたのが、まさにこの音楽なのだ。

[anime-4]

■ 声優について

1960年代アニメ黎明期を支えた声優たちの共演

『パーマン』の声優陣は、1960年代のテレビアニメ文化を形作った第一世代の名優たちが集結している。

まだ「声優」という職業が確立し始めたばかりの時代、彼らは俳優や舞台出身でありながら、

限られた収録環境の中でキャラクターに生命を吹き込む pioneer(先駆者)たちだった。

当時はアフレコではなく、音声と映像を同時に収録する「プレスコ形式」が多く採用されていた。

収録現場では、声優陣が息を合わせ、掛け合いを生のテンポで演じる必要があった。

そのため、一人ひとりの声に“生きた間”が宿り、作品全体に特有の躍動感を生み出している。

『パーマン』のキャラクターたちはそれぞれ個性的だが、その魅力を成立させたのは間違いなく声優たちの力量である。

ここでは、主要キャストの演技とその背景を丁寧に掘り下げていこう。

三輪勝恵(須羽ミツ夫/パーマン1号) ― 少年の心を持った名演技

主人公・須羽ミツ夫を演じたのは、声優・三輪勝恵。

彼女は当時まだ若手であったが、少年役を得意とし、明るく素直で伸びのある声質が特徴だった。

『パーマン』では、冴えない少年の弱さと、ヒーローとしての勇気を両立させる難しい役を見事にこなした。

ミツ夫が抱える「秘密を守る苦しさ」や「憧れと現実のギャップ」といった複雑な感情を、

三輪の演技は非常に自然に表現している。特に、失敗して落ち込むときの小さなため息や、

助けを求めるときの震えた声など、繊細な感情表現が子どもたちの共感を呼んだ。

さらに彼女は主題歌「ぼくらのパーマン」の歌唱も担当しており、

歌の中でも“元気な少年”としての存在感を発揮している。

まさに声のトーンと演技の一体化が、『パーマン』の主人公像を形作っていたのだ。

大竹宏(ブービー/パーマン2号) ― コメディの呼吸を知る達人

チンパンジーのパーマン2号=ブービーを演じたのは、個性派声優・大竹宏。

彼は数多くの藤子作品やギャグアニメに出演し、コミカルで愛嬌のあるキャラクターを得意とした名バイプレイヤーである。

ブービーは単なる“お調子者”ではなく、ヒーローとしての責任を理解しながらも、

どこか抜けていて失敗を繰り返すキャラ。その絶妙なバランスを演じ切れたのは、大竹の柔軟な声の芝居によるところが大きい。

彼の特徴的な「ウキャキャ」という笑い声は、まさにキャラクターそのものの代名詞となった。

また、演技のテンポ感も秀逸で、他のキャラクターの台詞に重なるギリギリの“間”を取ることで、

チームの掛け合いに独特のリズムを生み出している。これは、実際に舞台俳優としての経験が長い大竹ならではの技術だった。

挿入歌「パーマン2号はウキャキャのキャ」においても、その明快なテンポ感が遺憾なく発揮されている。

栗葉子(星野スミレ/パーマン3号) ― 強く美しいヒロイン像を声で表現

星野スミレ(パーマン3号)を演じたのは栗葉子。

彼女は『ハクション大魔王』のアクビなどでも知られる人気声優で、

清楚さと明るさを併せ持つ声質が、当時の“理想の女性像”に重なっていた。

スミレはアイドルでありながら正義のヒーローでもあるという、二面性を持つキャラクター。

その難しい役柄を、栗葉子は声のトーンの微妙な使い分けで見事に演じ分けている。

アイドルとしての彼女は柔らかく穏やかだが、ヒーローとしてのパー子では芯の強い声を響かせる。

また、挿入歌「すてきなパー子」では、キャラクターの内面を可憐に表現し、

女の子の憧れを集めた。栗葉子の透明感ある声は、スミレというキャラクターを“初の女性ヒーロー像”として確立させた功績がある。

この役は後年のリメイク版にも影響を与え、女性声優が少年・少女双方のヒーローを演じる文化の礎を築いた。

加茂嘉久(パーやん)と白石冬美(パー坊) ― チームの温かさを支えた名脇役

パーやん役の加茂嘉久は、力強くも人懐っこい声質が魅力の声優だった。

彼の「勢いのある発声」は、パーやんの豪快な性格とぴったり合っており、

しばしば物語のムードメーカー的存在として活躍した。

笑いながら失敗を引き受けるような明るさがあり、仲間想いの優しさを声に宿していた。

一方、パー坊を演じた白石冬美は、当時すでに『巨人の星』などで少年役にも定評のある実力派。

彼女の柔らかく温かな声は、幼いパー坊の無邪気さをリアルに感じさせ、

視聴者に「小さなヒーロー」への愛着を抱かせた。

白石の声には、単に可愛いだけでなく“希望”を感じさせるトーンがあり、

それが『パーマン』という作品全体の温度を底から支えていた。

脇を固める名優たち ― 日常を彩る声の演技

ミツ夫の両親を演じたのは、父役に勝田久、母役に近藤高子。

二人の落ち着いた演技が、家庭の温もりを自然に伝えていた。

特に勝田久の「お父さんらしい厳しさ」と、近藤高子の「包み込むような優しさ」は、

子ども向けアニメでありながら大人も共感できるリアルな家庭像を作り上げた。

クラスメイトのガン子役には菅谷政子、カバオ役に肝付兼太、

サブ役の野村道子、みち子役の江美京子といった豪華な布陣が揃っていた。

中でも肝付兼太のカバオは、後の『ドラえもん』のスネ夫役に通じるコミカルな小悪党の原型とも言える。

彼の“少し嫌味で、それでいて憎めない”芝居は、藤子作品特有のコメディリズムを生んでいる。

島田彰(スーパーマン) ― 威厳と優しさを併せ持つ語りの声

宇宙からやって来たスーパーマンを演じたのは島田彰。

彼の低く落ち着いた声は、子どもたちに“憧れと安心”を与える象徴的な存在だった。

厳格な中にも温かさを感じさせる語り口で、

「正義とは、他人を助ける勇気のことだ」というような台詞には、父親のような包容力があった。

当時のアニメでは、こうした「導く大人の声」が作品の道徳的支柱として機能していた。

島田の演技は、まさに子どもたちの“もう一人の先生”であり、

ミツ夫にとっても、成長の背中を押す存在だった。

声優陣のチームワークが生んだ生きた演技

『パーマン』の魅力の一つは、声優陣が全員そろって演じた“掛け合いの妙”にある。

録音現場では、台本に書かれたセリフをただ読むのではなく、

相手の声のタイミングや感情に合わせて自然にリアクションを返すスタイルが採用されていた。

これにより、キャラクター同士の空気感やユーモアがよりリアルに伝わった。

特に三輪勝恵と大竹宏のテンポの良い掛け合い、

栗葉子の合いの手的なツッコミは、アニメでありながらまるで舞台コメディのような臨場感を持っている。

このライブ感こそ、1960年代アニメ特有の温かさであり、

機械的なテンポの現代アニメとは一線を画す魅力を放っている。

後世に残した“声の記憶”

『パーマン』の声優たちの演技は、その後の日本アニメ文化に大きな影響を与えた。

特に三輪勝恵は、後年の『パーマン(1983年版)』にも続投し、

キャラクターを時代を超えて演じ続けた稀有な存在となった。

この“声の継承”は、アニメファンにとって作品のアイデンティティそのものであり、

「声優=キャラクター」という文化を定着させる契機となった。

また、当時のモノラル録音の限られた環境の中で、

一人ひとりの声に宿る“温度”や“息遣い”が、作品の生命線を支えていた。

『パーマン』はまさに、“声”が物語を動かすアニメだったと言える。

[anime-5]

■ 視聴者の感想

放送当時の子どもたちにとっての「身近なヒーロー」

『パーマン』が放送された1967年当時、テレビの前に集まった子どもたちは、まだ特撮ヒーローや巨大ロボットの時代を知らない。

だからこそ、冴えない小学生のミツ夫が空を飛び、人を助けるという設定は、まるで“自分の少し先の未来”のように感じられた。

当時の視聴者の多くは、「パーマンになりたい」と憧れ、

放送翌日には学校でマント代わりにタオルを首に巻いて走り回る子どもが全国で見られたという。

彼らにとってパーマンは、超人的な力の象徴でありながら、どこにでもいる少年だった。

だからこそ共感しやすく、「自分も頑張れば誰かを助けられるかもしれない」という希望を抱かせた。

特に人気を集めたのは、パーマンセットのアイテムたち。

マスクやマント、コピーロボットという小道具の存在が、子どもの空想を刺激した。

中でもコピーロボットは「もうひとりの自分が欲しい」という夢の具現化として強い印象を残した。

多くの視聴者が「宿題を代わりにしてくれるロボットが欲しい!」と語ったのは、まさにこの時期の社会的現象でもある。

家庭の団らんを彩った“日曜夜の時間”

『パーマン』の放送時間は日曜夜7時30分から。

当時は家族全員がテレビの前に集まる貴重な時間であり、

その枠で放送されたアニメは「家族の共有体験」として強く記憶に刻まれた。

親世代からも「子どもと一緒に笑える番組」として好評だった。

登場人物のやり取りには、子ども特有の可愛げだけでなく、

人としての優しさや思いやりを感じさせる場面が多かったため、

親たちは安心して子どもに見せられたという声が多かった。

また、スポンサーが不二家だったこともあり、

放送後には「ミルキー」や「パーマンキャンディー」を買ってもらう子どもたちの姿が見られた。

アニメが広告と自然に結びついていた時代の空気を象徴する一幕だ。

こうして『パーマン』は、“お菓子と一緒に見るアニメ”として、家庭の一部に溶け込んでいった。

笑いと涙のバランスが絶妙な作品

当時のアニメ誌や新聞のテレビ欄には、「ギャグと感動を兼ねた新しいヒーローもの」と紹介されている。

視聴者の多くも、「見て笑って、でも少しだけ泣ける」という感想を持っていた。

ミツ夫が失敗しても何度も立ち上がる姿、

ブービーが仲間を励ますユーモラスな場面、

そしてスミレ=パー子が孤独に耐えながらも強く生きる姿。

これらの要素が巧みに組み合わさり、子どもたちは単なる娯楽を超えて「人として大切なこと」を自然に学んでいた。

ある当時の視聴者インタビューでは、

「パーマンは面白いけれど、心の中がポカポカするような話が多かった」というコメントが残っている。

ギャグアニメでありながら、最後には必ず“思いやり”や“友情”がテーマとして描かれていたことが、

今でも視聴者の記憶に強く残っている理由の一つだろう。

最終回に寄せられた驚きと感動

シリーズの最終回は、視聴者の間で長く語り継がれるほど印象的な内容だった。

Aパート「パー子という名の女の子の巻」では、星野スミレ=パー子の正体が初めて明かされ、

ミツ夫と視聴者の両方に衝撃と感動をもたらした。

放送当時、子どもたちは「スミレちゃんがパー子だったなんて!」と驚き、

同時に、これまで何気なく見ていた“友情”や“チームワーク”の意味を改めて感じた。

一方のBパート「パーマンよいつまでもの巻」では、ヒーローとしての孤独と責任を静かに描き、

「正義の味方とは、ただ強いだけではない」というメッセージを残して幕を閉じた。

多くのファンが「寂しいけれど心が温かくなる最終回だった」と語り、

その余韻の深さが後年のリメイク版でも重要な要素として継承されることになる。

女性ファンからの支持と“パー子”ブーム

『パーマン』は男の子向けのヒーローアニメと思われがちだが、

実は放送当時から女の子の視聴者にも人気が高かった。

その理由はもちろん、パーマン3号=パー子の存在である。

アイドルでありながら正義の味方というキャラクター像は、

少女たちにとって“憧れと理想”を体現していた。

「すてきなパー子」の歌を真似して歌う女の子たちも多く、

彼女の可愛らしさと強さを兼ね備えた姿は、女性ヒーローの先駆けといえる。

当時の女の子向け雑誌にもパー子特集が掲載され、

「かわいいのに勇気がある」「男の子に負けない女の子になりたい」といった投稿が多数寄せられた。

このような反応は、後の『魔法使いサリー』や『キューティーハニー』などに通じる“女性の自立と活躍”を描く流れの先駆けでもあった。

大人になってからの再評価 ― “藤子F的ヒューマニズム”の原点

放送から数十年が経った今でも、『パーマン』は世代を超えて語り継がれている。

特に大人になって再び作品を見返したファンたちは、

子どもの頃には気づかなかった“深いテーマ”に改めて感銘を受けているという。

「秘密を守ることの重さ」「力を持つことの責任」「他者への思いやり」——。

これらは単なる子ども向けメッセージではなく、

現代社会でも通用する“倫理観”としての価値を持っている。

SNSなどでも「子どもの頃は笑って見ていたけれど、大人になって泣けるようになったアニメ」として再評価が進み、

藤子・F・不二雄の哲学が最もストレートに描かれた作品として、多くの支持を集めている。

特にBlu-ray版が発売された2024年以降、映像と音声の修復により再び注目を浴び、

“モノクロなのに心は鮮やか”という感想が多く見られた。

これは、当時の声優の温度感ある演技と、ストーリーの普遍性が生み出した奇跡的な調和の証といえる。

世代を超えた共通言語としての『パーマン』

『パーマン』は放送終了から半世紀以上経っても、親から子へ、そして孫へと語り継がれている。

「昔パーマンを見ていた」と話す大人たちが、自分の子どもにその魅力を語る光景は珍しくない。

それほどまでに、この作品は“世代をつなぐ記憶”となっているのだ。

子ども時代にパーマンを見て育った世代が、

やがて社会人となり、“正義”や“責任”を背負う立場になったとき、

あの時のミツ夫の葛藤を思い出すという声も多い。

「誰かを助けることは簡単じゃないけれど、それでも頑張りたい」——

そんな気持ちを思い出させてくれる存在こそ、『パーマン』の真の力なのだ。

まとめ ― 人の心に残る“優しい正義”

視聴者の感想を総じて言えば、『パーマン』は「笑いながら学べる作品」であり、

「強さよりも優しさを教えてくれたヒーロー」であった。

派手な戦闘や超能力ではなく、“人を思う気持ち”そのものをヒーローの本質として描いた点に、

多くの人が共感し、今もなおその温もりを覚えている。

まさに『パーマン』は、昭和の空気とともに人々の心に残る“やさしい正義”の物語であり、

その精神は、現代のアニメやヒーロー像にも静かに息づいている。

[anime-6]

■ 好きな場面

1. ミツ夫が初めて“空を飛んだ”瞬間 ― 少年の心が世界を変える

『パーマン』の中で最も象徴的で、誰もが覚えているシーンといえば、

やはり主人公・須羽ミツ夫がスーパーマンから「パーマンセット」を授かり、

初めて空を飛ぶ場面であろう。

このシーンでは、音楽と演出が完璧に融合している。

手にしたマントが風をはらみ、ヘルメットを被った瞬間にBGMが高まり、

ややぎこちない姿でふわりと浮かぶミツ夫。

彼は驚きと恐怖を同時に感じながらも、次第に空を自由に舞う。

その映像に流れる主題歌の旋律は、まるで少年の心の高鳴りそのものだ。

“空を飛ぶ”という行為が、単なる能力の獲得ではなく、

「自分を信じる勇気」の象徴として描かれていることに気づくと、

このシーンの奥深さが改めて理解できる。

子ども時代にこの場面を見た視聴者の多くが、

「自分もパーマンになれたら」と本気で信じ、

夜空を見上げて手を伸ばしたという。

それは単なるアニメの一場面ではなく、

“夢を見る力”を与える儀式のような瞬間だった。

2. コピーロボットとのすれ違い ― 二つの自分の間で揺れる心

ミツ夫が日常生活とヒーロー活動を両立させるために使う「コピーロボット」。

しかし、この便利な存在が、時に悲劇や混乱を生むエピソードが印象的だ。

特に有名なのは、コピーロボットが自我を持ち始め、

“本物のミツ夫”との区別がつかなくなる話。

「ボクが本物だ!」と叫び合う二人の姿は、

子ども心にも不思議な恐怖と切なさを感じさせた。

このエピソードは、子ども向けアニメでありながら“アイデンティティ”という深いテーマを扱っている。

「もうひとりの自分」がいたら便利だと思っていたはずが、

その存在が自分自身を揺さぶる存在になるという構造は、

藤子・F・不二雄作品ならではの哲学的な問いかけだ。

ラストでコピーロボットが「本物のミツ夫に任せるよ」と笑って消える場面は、

短いながらも涙を誘う。

その“別れ”にこめられた温かさは、正義を描くだけでなく、

「人間であることの寂しさ」まで表現している。

3. パー子の正体が明かされる夜 ― 子どもたちの胸を打った告白

シリーズ屈指の名場面として語り継がれるのが、

最終回直前に描かれた「星野スミレ=パーマン3号」の正体が明かされる場面だ。

アイドルとして人気絶頂のスミレが、

ミツ夫の目の前でヘルメットを外し、静かに「わたしなの」と告げる。

それは衝撃でありながら、長い友情の中に潜んでいた信頼の証でもある。

ミツ夫は驚き、言葉を失う。

しかしすぐに、「すごいや、スミレちゃん!」と笑顔を見せる。

この瞬間、二人の間には単なる仲間以上の絆が生まれる。

それは恋愛ではなく、“理解し合える者同士”としてのつながり。

この場面は当時の視聴者にも大きな衝撃を与え、

放送翌日には「スミレちゃんがパー子だったなんて!」という話題で学校中が持ちきりだったという。

今でも多くのファンが「アニメ史上もっとも美しい正体バレ」と評している。

4. ブービーの涙 ― ギャグの裏に潜む優しさ

ブービーは基本的にコメディリリーフ的存在だが、

一度だけ見せる“涙”の場面が、視聴者の心に深く残っている。

ある回で、ブービーは人間の世界で失敗を重ね、仲間に迷惑をかけてしまう。

彼は「オレなんかもうチームにいらないウキャ」とつぶやき、

夜の街を一人で歩く。

その背中を見送る仲間たち、そしてミツ夫が差し出す手。

この場面でブービーがぽろりと流す涙は、

笑いの多い作品の中でひときわ静かな感動を呼ぶ。

それは“友情”だけでなく、異なる存在同士の“理解”を描いた瞬間でもある。

このエピソードは後年、『藤子アニメセレクション』の中でも「最も心温まる話」として紹介されており、

視聴者から「一番泣けた話」として多くの票を集めた。

5. ミツ夫とスーパーマンの対話 ― 正義の意味を問う名シーン

シリーズ後半に登場する、ミツ夫とスーパーマンが語り合う夜のシーン。

ここでは、単なる勧善懲悪ではない“正義の哲学”が語られる。

スーパーマンがミツ夫に問いかける。

「人を助けるって、どういうことだと思う?」

ミツ夫はしばらく考え、そして答える。

「困ってる人を助けること。でも、それが本当にいいことかどうか、むずかしいや。」

この短いやりとりの中に、藤子・F・不二雄のヒューマニズムが凝縮されている。

正義とは単純に“強い者が弱い者を守る”ことではない。

相手の気持ちを理解し、自分の行動を省みることこそ、真の勇気なのだというメッセージが伝わる。

この回は子どもだけでなく大人の視聴者にも好評で、

「子どもに見せたい哲学的アニメ」として長く語り継がれている。

6. チームで空を飛ぶクライマックス ― 友情が描く空の軌跡

『パーマン』には、仲間全員が空を飛びながら協力して事件を解決する名場面が多い。

特に印象的なのは、悪人の逃走車を追うために5人のパーマンが夜空を一直線に飛ぶシーンだ。

月明かりに照らされるマントの光、

それぞれのキャラクターが声を掛け合いながら進む姿、

そしてBGM「パーマン出動のテーマ」が高らかに響く瞬間。

この映像は、まさに“チームヒーロー”という概念を初めて確立した瞬間だった。

視聴者からは「パーマンたちが一緒に飛ぶときが一番ワクワクする」との声が多く、

のちの『戦隊シリーズ』や『ドラえもん映画』のチーム演出にも影響を与えたとされる。

“仲間と共に戦う”という精神は、このアニメから生まれた文化的遺産の一つである。

7. 最終話「パーマンよいつまでも」 ― 永遠の別れと希望

最終話のエンディングシーンは、

今なおファンの間で語り継がれる“静かな名場面”として知られている。

スーパーマンが地球を離れる日、ミツ夫は涙をこらえて敬礼する。

「スーパーマン、ぼく、がんばります!」

その声に、宇宙船の中のスーパーマンが微笑み、

「パーマン、頼んだぞ」と答える。

その後、ミツ夫が夕焼けの中を飛びながら、

「ぼくらのパーマン」がゆっくりと流れる。

この演出は、ヒーローアニメの終わり方として極めて静かで、

派手な戦いではなく、“心の継承”で物語を締めくくるという大胆な手法だった。

多くの視聴者が涙を流し、

「終わってしまうのが寂しいけれど、心の中にパーマンは残っている」と語った。

まさに『パーマン』という作品の精神を象徴するフィナーレである。

8. 子どもたちの記憶に残った“小さな笑いの瞬間”

『パーマン』は感動的な話だけでなく、日常の小さな笑いも多くのファンの記憶に残している。

たとえば、ブービーがバナナの皮で滑って転ぶ回、

ミツ夫がコピーロボットを間違えて学校に持っていってしまう回、

パー坊がパーやんのマントを洗濯して縮ませてしまう回など、

小さなドタバタが日常の延長線上にある。

これらのシーンは“非現実の中の現実味”を保つ役割を果たし、

アニメをより身近なものにしていた。

そのため、当時の子どもたちにとって『パーマン』は、

単なる空想ではなく“自分たちの世界のもう一つの側面”として受け止められていたのである。

9. 永遠に続く「心の名場面」

こうして見ていくと、『パーマン』の名場面は単なる“出来事”ではなく、

すべて“人の心の動き”を中心に描かれていることが分かる。

空を飛ぶ場面、涙する場面、笑い合う場面——

どれもが登場人物の成長や優しさを描き出すものだ。

藤子・F・不二雄は、派手な演出よりも“心の温度”を重視した。

だからこそ、半世紀以上経った今でもファンが“好きな場面”を語り続けている。

それは映像や台詞が記憶に残っているからではなく、

そこに流れていた“気持ち”が消えないからだ。

『パーマン』の名場面は、時代を超えて、

人々の中で静かに息づいている。

[anime-7]

■ 好きなキャラクター

1. 須羽ミツ夫(パーマン1号) ― 不完全だからこそ共感できるヒーロー

『パーマン』の中心的存在であり、多くのファンから最も愛されたキャラクターが主人公・須羽ミツ夫である。

冴えない小学生という設定ながら、心根は優しく、困っている人を見ると放っておけない。

それゆえに失敗することも多いが、その“不完全さ”こそが彼の最大の魅力であった。

視聴者の間では「自分もミツ夫みたいにドジだけど頑張りたい」という共感が広く生まれた。

彼は天才でも勇者でもなく、どこにでもいる普通の少年。

だが、勇気を振り絞って行動する姿は、子どもたちに“努力するヒーロー像”を提示した。

また、ミツ夫はヒーローでありながら、家庭や学校という“普通の生活”を捨てられない。

それが物語の中で多くの葛藤を生み、時に泣き、時に笑う。

この人間的な温かさが、多くのファンにとって忘れられない印象を残している。

とりわけ最終回で見せた「スーパーマンへの敬礼」のシーンは、

彼の成長と内面の成熟を象徴しており、長年のファンの心を震わせた。

視聴者の間では今もなお、“昭和の理想の少年ヒーロー”として語り継がれている。

2. ブービー(パーマン2号) ― コメディの裏にある忠実な心

ブービーは、チンパンジーでありながらパーマンチームの一員として大活躍する人気キャラクター。

見た目のユーモラスさと、どこか人間臭い行動が愛され、子どもたちに圧倒的な人気を誇った。

彼の魅力は、ギャグ担当でありながら、仲間思いで献身的なところにある。

失敗しても責められることなく、常に笑顔でチームを明るくする存在。

時にはミツ夫やスミレを励ます“影の支え役”として描かれた。

また、ブービーの言葉遣い「ウキャキャ」という独特な笑い声は、

子どもたちの間で流行語のように真似された。

当時の学校では「ウキャキャ語」を使う遊びが広まり、

アニメが日常会話にまで影響を与えた数少ない例ともいえる。

そして、彼が涙を流す回や仲間を守って傷つく回など、

意外にも“感動の中心”になるエピソードが多いのも特徴だ。

人間ではない存在が“心”を持っているという藤子的テーマを象徴するキャラクターであり、

その温かさが世代を超えて愛され続けている。

3. 星野スミレ(パーマン3号/パー子) ― 美しさと強さを兼ね備えた憧れの存在

星野スミレは、当時の少女たちにとって憧れの象徴だった。

国民的アイドルでありながら、正義のために戦う勇気を持つ彼女の姿は、

1960年代という時代背景の中で、女性の自立や強さを体現していた。

彼女の人気は、見た目の可愛さだけではない。

仲間を信じ、時に自ら危険に飛び込む勇敢さ、

そして秘密を抱えながらも笑顔を絶やさない芯の強さが、多くの視聴者を魅了した。

特に印象的なのは、最終回で正体を明かす場面だ。

スミレがヘルメットを外し、「わたしがパー子よ」と語る瞬間は、

視聴者の誰もが息をのんだ。

あのシーンで涙したファンは少なくなく、

今も「藤子アニメ史上もっとも美しい告白シーン」と評されている。

彼女のキャラクター性は後の『魔法使いサリー』や『セーラームーン』など、

“女性もヒーローになれる”という流れの礎を築いた存在でもある。

パー子は、ただの仲間の一人ではなく、“新しい時代の女性像”を提示した革命的キャラクターだった。

4. パーやん(パーマン4号) ― 力と優しさを併せ持つ兄貴分

パーやんは力自慢のキャラクターとして登場するが、

実はチームで最も仲間思いで、心優しい性格の持ち主である。

見た目は少し鈍そうでも、正義感は誰よりも強い。

彼のセリフには常に“情熱”があり、どんな困難にも「よっしゃ、任せとけ!」と前向きに挑む。

その姿は子どもたちに「頼れる仲間とはこういう人」という印象を植え付けた。

また、笑いながら失敗をカバーする姿勢も、パーマンチームのムードメーカー的存在であった。

当時の男の子たちからの人気も高く、

「自分はミツ夫じゃなくてパーやん派だった」というファンも多い。

彼の豪快さと人情味あふれるキャラクターは、

後の藤子作品『ドラえもん』におけるジャイアンの原型ともいわれている。

5. パー坊(パーマン5号) ― 無垢で純粋な子どもの象徴

チームの最年少メンバーであるパー坊は、まさに“純粋無垢”を体現する存在だった。

無邪気に行動し、失敗しても憎めない。

彼の一挙手一投足が物語に癒しと笑いを与えていた。

彼はまだ子どもながらも、時折大人顔負けの勇気を見せる。

敵に立ち向かう時や、仲間を守るためにマントを広げる姿は、

“年齢に関係なく正義を信じる”というテーマを象徴している。

ファンの間では「パー坊を見ると心が和む」「何も考えずに笑顔になれる」と評判が高く、

子どもだけでなく大人の視聴者にも愛された。

藤子アニメの中でも特に“癒し系”のキャラクターとして人気を確立した存在である。

6. スーパーマン ― 優しさで導く“もう一人の父親”

スーパーマン(原作ではスーパーメン)は、パーマンたちを見守る宇宙人であり、

物語の根幹を支える“導きの存在”だ。

彼の人気の理由は、その圧倒的な包容力にある。

厳しく叱る時も、根底には常に愛情が感じられる。

「力を持つ者は、それを正しく使わなければならない」という言葉は、

作品全体のメッセージを象徴する台詞でもある。

当時の子どもたちはスーパーマンを“理想の先生”や“もう一人の父親”のように感じていた。

また、彼の落ち着いた声(島田彰の名演)によって、

物語に重厚さと温もりが加わった。

彼は単なる上司や師匠ではなく、“成長を見守る存在”として描かれており、

最終回での別れは多くの視聴者にとって心に残る名シーンとなった。

7. ガン子とカバオ ― コメディを支える名脇役たち

ミツ夫のクラスメイトであるガン子とカバオは、物語に欠かせない“日常のスパイス”だった。

彼らの存在によって、ミツ夫の普通の学校生活がよりリアルに感じられた。

ガン子は勝気で口うるさいが、実は友達思い。

彼女がミツ夫に対して放つ小言の裏には、いつも“心配”が隠れている。

一方のカバオは短気で乱暴だが、どこか憎めない。

彼の“強がりだけど臆病”という性格は、

後の藤子作品『ドラえもん』のスネ夫やジャイアンの原型とされる。

彼らが登場することで、日常パートのテンポが一気に明るくなり、

視聴者にとって“笑いのポイント”となった。

この二人の存在があったからこそ、ヒーローシーンとの対比が生まれ、

物語全体が温かい空気に包まれていた。

8. 視聴者が選ぶ“推しパーマン”ランキング傾向

放送当時から、子どもたちの間では「誰が一番好きか」という話題で盛り上がった。

新聞の投稿コーナーなどでは「1号派」「3号派」が圧倒的に多く、

特にパー子の人気は女の子の間で社会現象的なブームとなった。

一方、男の子からは「ブービーが一番面白い」「パーやんが頼もしい」といった声が多く、

性別や年齢で“推しキャラ”の傾向が分かれるユニークな作品でもあった。

また、2020年代に入ってからのリバイバル上映やBlu-ray版発売をきっかけに、

SNS上では「今見るとスーパーマンの優しさが沁みる」といった大人世代の再評価も増えている。

このように、『パーマン』は時代を超えて“誰かの推しが見つかるアニメ”として受け継がれているのだ。

9. まとめ ― 多様な魅力が調和した“チームの奇跡”

『パーマン』のキャラクターたちは、一人ひとりが異なる個性を持ちながら、

互いに支え合い、欠けた部分を補い合うことで物語を作っていた。

ミツ夫の真面目さ、ブービーの明るさ、スミレの強さ、パーやんの温かさ、パー坊の純粋さ。

そしてそれを導くスーパーマンの包容力。

この絶妙なバランスが、『パーマン』という作品を時代を超える名作に押し上げた。

視聴者が誰か一人に感情移入できる構成こそが、このアニメの魅力であり、

“みんな違って、みんないい”という藤子流のヒューマニズムが、

キャラクターたちを永遠に輝かせている。

[anime-8]

■ 関連商品のまとめ

1. 映像関連商品 ― モノクロ時代の遺産と復刻の流れ

1967年放送当時、『パーマン』はモノクロ作品として制作されていたため、

長らく家庭での再視聴は困難だった。だが、1980年代後半からVHS時代の到来とともに、

“昭和アニメの再評価”の流れが起こり、ついに公式VHSシリーズが登場する。

初期のビデオは不二家やキングレコードが中心となって販売し、

エピソードをテーマごとに編集した「正義のパーマン編」「涙のコピーロボット編」などが人気を博した。

当時のVHSは1巻3話構成で、店頭ではミルキーやペコちゃんと並んで特設コーナーが設けられることもあった。

1990年代に入ると、LD(レーザーディスク)版も一部のアニメショップで限定販売され、

映像コレクターの間で高値で取引された。

これらのLDは、ジャケットに当時の設定画やスチル写真が掲載されており、資料的価値も高い。

2000年代にはキングレコードからDVD-BOX(上巻・下巻)が登場し、

ついに全54回・108話を網羅したコンプリート版が実現。

このDVDは期間限定生産ながら非常に人気が高く、

藤子アニメコレクターの“必携アイテム”として今なお語り継がれている。

さらに、2024年には藤子・F・不二雄生誕90周年を記念し、

「想い出のアニメライブラリー 第138集」としてBlu-ray版(3枚組)が発売された。

デジタルリマスターによる高精細化で、当時の放送では見えなかった背景の細部やキャラクターの表情が鮮やかに蘇り、

“モノクロなのに新しい”という評価を受けている。

2. 書籍関連 ― 原作漫画・アニメコミック・資料集の系譜

『パーマン』の原作は藤子・F・不二雄による同名漫画で、

雑誌「週刊少年サンデー」で1966年から連載されていた。

アニメ放送開始後には、テレビ版の人気を受けて単行本が増刷され、

子どもたちの間で「アニメを見たあとに漫画で復習する」という楽しみ方が広まった。

1970年代にはアニメのカットを使った“フィルムコミック版”も登場。

これは放送フィルムをもとにセリフを再構成したもので、

セピア調の印刷が当時の雰囲気をそのまま再現していた。

また、アニメ誌『アニメージュ』や『OUT』では放送当時の特集記事が掲載され、

制作現場のインタビューや設定画、背景美術などが取り上げられた。

現在でもこれらの雑誌は貴重な一次資料としてオークションで高値が付いている。

2000年代には「藤子・F・不二雄大全集」の一部として新装版単行本が発売され、

原作とアニメ版の違いを比較できる巻末解説が話題になった。

さらに、Blu-ray発売記念のタイミングでは「パーマンメモリアルブック」が刊行され、

声優陣の座談会や当時の宣伝資料、キャラ設定資料などが一冊に収録された。

“読むアニメ資料”としてファン必携の内容となっている。

3. 音楽関連 ― 主題歌と挿入歌が作り出した「不二家ワールド」

『パーマン』の音楽展開は、不二家がスポンサーを務めたことから、

“お菓子と音楽が一体化した番組演出”が特徴だった。

主題歌「ぼくらのパーマン」は、作詞・藤子不二雄、作曲・越部信義による名曲で、

三輪勝恵(ミツ夫役)と石川進が明るく歌い上げた。

この歌は放送当時、子どもたちの間で爆発的に広まり、

学校の朝礼で合唱されることもあったという。

EPレコード(ドーナツ盤)はコロムビアレコードから発売され、

ジャケットにはペコちゃんとパーマン1号が並ぶ可愛らしいイラストが使われた。

また、B面には挿入歌「パーマン2号はウキャキャのキャ」や「すてきなパー子」が収録され、

ブービーやスミレのキャラソン的要素を先取りしていた。

さらに特筆すべきは、主題歌のメロディがスポンサーCMと一体化していた点だ。

オープニング直後に「お菓子は不二家、テレビはパーマン!」というコールが入り、

視聴者に“歌って覚える広告”として強く印象づけられた。

こうした演出は現代のタイアップ文化の原型とも言える。

2000年代以降はCDアルバム『藤子不二雄アニメ主題歌コレクション』に収録され、

リマスター音源で復刻。

音の丸みや当時の録音ノイズまでも再現され、“昭和の音の質感”を味わえる内容になっている。

4. ホビー・おもちゃ関連 ― タカラ・バンダイが生んだ昭和グッズ群

放送当時、玩具業界でも『パーマン』は人気キャラクターとして多くのグッズが展開された。

特にタカラ(現タカラトミー)やバンダイが販売した変身アイテムは、子どもたちの憧れだった。

代表的な商品は「パーマンセット」シリーズ。

マスク・マント・パーマンバッジ・コピーロボットを模したおもちゃが一式で販売され、

子どもたちは自宅で“正義の味方ごっこ”を楽しんだ。

特にコピーロボット型の人形は押すと鼻が光るギミック付きで、当時の人気ナンバーワン商品となった。

他にも、パーマンをデフォルメしたソフビ人形や指人形、

ガチャガチャのカプセルトイ、パーマン柄のヨーヨーやピョンピョンボールなど、

子ども向け玩具が多数登場した。

これらの多くはパッケージに“不二家マーク”が入っており、

スポンサー企業との連携が強く打ち出された珍しい例である。

現代ではこれらのグッズが“昭和レトロ玩具”として再評価され、

オークションサイトでは未開封のマントセットが1万円を超えることもある。

2020年代には一部アイテムが“復刻レトロシリーズ”として再販され、

大人のコレクター層に新たな需要を生んでいる。

5. ゲーム関連 ― ファミコン時代から現代のアプリまで

1980年代に入ると、アニメキャラを使った家庭用ゲームが次々と登場。

『パーマン』も例外ではなく、ファミリーコンピュータ用ソフトとして「パーマンPART1」および「PART2」が発売された。

プレイヤーは1号を操作して敵を倒し、市民を救出する横スクロールアクション形式で、

単純ながらも原作の世界観を忠実に再現していた。

ゲーム内ではコピーロボットやブービーが登場し、

協力プレイ的な仕掛けが取り入れられていた点が高く評価された。

当時の雑誌『ファミマガ』では「難しいけど優しいゲーム」として紹介され、

親子で遊べる作品として人気を博した。

さらに、1990年代には携帯型LCDゲームとして「パーマン危機一発」「ブービー大作戦」などが発売され、

手のひらサイズで遊べる“ミニパーマンブーム”が再燃。

2020年代にはスマートフォン向けアプリやスタンプなどが登場し、

世代を超えて楽しめるデジタルコンテンツとして蘇っている。

6. 食玩・文房具・日用品 ― 子どもの日常に溶け込んだパーマングッズ

『パーマン』は学校生活や家庭用品とのタイアップも盛んだった。

特に文具分野では、鉛筆・下敷き・消しゴム・ノート・ペンケースなどが多数登場。

“パーマン学習セット”としてまとめて販売されることも多かった。

食玩では「パーマンガム」「ミルキー パーマンバージョン」「チョコボール・パーマンエディション」などが展開され、

お菓子のパッケージにはペコちゃんとパーマンのツーショットが描かれていた。

これにより、『パーマン』は“食べながら楽しむアニメ”として家庭に浸透していった。

さらに、日用品としてはパーマン柄のコップ、歯ブラシ、弁当箱、ハンカチ、

さらには子ども用パジャマや傘などが存在し、

子どもたちは“全身パーマン”スタイルで登園することもあった。

こうした商品群は、昭和40年代の子ども文化を象徴しており、

アニメと日常生活が密接に結びついていたことを物語っている。

7. 現代における復刻とコレクター市場

近年では『パーマン』関連商品の復刻が相次いでいる。

2020年代のアニメブーム再燃に伴い、昭和アニメグッズのコレクター需要が急増。

バンダイの「昭和レトロ・ヒーローズ」シリーズでは、

パーマン1号とブービーのミニフィギュアが限定生産で再登場した。

また、Blu-ray発売記念として「藤子不二雄キャラスタンプコレクション」も発売され、

パーマンキャラがデザインされた金属ピンバッジやスタンプが人気を集めている。

SNS上では「子どものころの夢が今叶った」「懐かしいのに新しいデザイン」といった投稿が多く見られ、

昭和と令和をつなぐ架け橋的存在となっている。

ヤフーオークションやフリマアプリでも関連グッズは高い人気を誇り、

VHS・LD・初期ソフビなどは状態が良ければ数万円で取引されることもある。

中でも、不二家コラボ商品や非売品ポスターは入手困難な“幻の逸品”としてコレクター垂涎の的である。

8. まとめ ― “お菓子・おもちゃ・夢”が一体化した世界観

『パーマン』の関連商品群を振り返ると、

それらは単なるグッズではなく、子どもたちの“夢の延長線”であったことがわかる。

アニメを見たあとにマントを羽織り、お菓子を食べ、ノートに落書きをする——

それは、キャラクターが日常の中に自然に存在していた時代の象徴である。

藤子・F・不二雄の作品が「子どもと共に育つ」ものだったように、

『パーマン』もグッズを通して成長の思い出に寄り添ってきた。

今もなお、再販・復刻を通じて新しい世代に語り継がれており、

“モノクロヒーロー”は現代でも静かに輝き続けている。

[anime-9]

■ オークション・フリマなどの中古市場

1. 『パーマン』中古市場の特徴と全体動向

『パーマン』の中古市場は、藤子・F・不二雄作品の中でも非常に活発な部類に入る。

特に2020年代以降、昭和アニメブームの再燃とともに再評価が進み、

映像ソフトや当時の玩具、書籍、音楽関連アイテムまで、幅広い分野で取引が行われている。

他の作品と比べて特徴的なのは、「一般的な人気より“限定数の少なさ”が価格を左右する」点だ。

例えば、1980年代に発売されたVHS版やLD版は当時の生産本数が少なく、

状態の良いものは年々希少価値が上昇している。

また、グッズの多くが子ども向けの日用品(鉛筆・弁当箱・消しゴムなど)であったため、

未使用状態で残っている例が少ない。

結果として、「使われずに保管されていた新品」が市場で高騰する傾向にある。

中古市場全体を俯瞰すると、

『パーマン』グッズは“懐かしさ+保存状態”という二つの要素で価値が決まる。

昭和カルチャーとしての感情的価値と、物理的な希少性が両立した“コレクター向け市場”を形成している。

2. 映像ソフトの市場価値 ― VHS・LD・DVD・Blu-rayの動向

まず最も取引数が多いのが映像ソフト関連である。

特に1980年代末期にキングレコードから発売されたVHS版『パーマン』は、

現在でもファンの間で人気が高い。

状態が良好なものは、1巻あたり3,000~5,000円前後で取引され、

全巻セットになると2万円を超えることも珍しくない。

また、帯付き・ケース完備・日焼けなしの完品はさらに高値をつける傾向がある。

LD版(レーザーディスク)は1990年代前半に限定生産されたため希少性が極めて高い。

特に「藤子不二雄アニメ傑作選」シリーズの中に収録されたパーマン回は、

1枚で8,000円~15,000円に達することもある。

LDコレクターの間では“藤子枠”として高く評価されている。

2000年代のDVD-BOXは安定した人気を保っており、

新品未開封品は現在でも15,000~25,000円台で流通している。

中古でも状態が良ければ定価を下回らないことが多く、

藤子アニメファンにとっては“永久保存版”としてコレクションの核になっている。

そして、2020年代に入って登場したBlu-ray版は、

初回限定特典(ポストカードや解説ブック付き)付きでプレミアがつき始めている。

特に生産終了後は一時的に市場価格が上昇し、

Amazonなどでも定価の1.5倍前後で取引されている状況だ。

3. 書籍・資料系 ― 単行本、全集、雑誌掲載記事の価値

『パーマン』の原作単行本や関連書籍も安定した中古需要を持つ。

小学館のてんとう虫コミックス版(1970年代発行)は、

現在でも1冊300~800円程度で流通しており、入門者にも手に入りやすい。

一方、初版帯付き・カラーページ完備の美品はコレクター人気が高く、

1冊2,000~3,000円に達するケースもある。

さらに希少なのは、初期に発行された「藤子不二雄ランド」版(中央公論社刊)で、

限定カバーやカラーピンナップ付きの巻は5,000円以上で取引されることが多い。

また、当時のアニメ誌『アニメージュ』『冒険王』『小学二年生』などに掲載された

宣伝記事や特集ページも資料価値が高く、

綴じ込み付録付きの完品は1冊2,000円以上になることもある。

近年では、これらの紙媒体がスキャン保存や電子書籍化される動きが進んでいるが、

“当時の紙の質感”や“印刷インクの匂い”に価値を見出す層も多く、

あえて紙版を探すコレクターも少なくない。

4. 玩具・フィギュア ― 昭和ソフビの高騰と再評価

昭和40年代に販売されたパーマンのソフビ人形は、

中古市場で特に高い評価を受けている分野である。

タカラやブルマァク製のパーマン1号ソフビ(全高約20cm)は、

当時の価格が200円程度だったにもかかわらず、

現在では状態によっては10,000~30,000円に達する。

中でも、マントが破損していない・彩色が鮮明な個体は極めて貴重。

特に頭部のマスク部分の塗装剥がれが少ないものは“美品ランク”として扱われ、

マニア間では“完品級”と呼ばれる。

また、当時の駄菓子屋景品や消しゴム人形も人気が高く、

未開封のカプセル入り消しゴム(ガチャガチャ用)は1個2,000円前後で取引されることもある。

2020年代には復刻ソフビやレトロスタイルフィギュアが新たに登場し、

現行販売品とオリジナルの“並べ飾り”を楽しむコレクターも増えている。

このように、『パーマン』は昭和の玩具文化を象徴する存在として、

中古市場での人気が継続している。

5. 音楽・レコード関連 ― ドーナツ盤・EP盤の人気

アニメ主題歌「ぼくらのパーマン」を収録したEPレコード(コロムビア製)は、

昭和アニメのレコード市場において定番の人気を誇る。

盤面が良好でジャケットに傷がない場合、

現在では2,000~5,000円前後で取引される。

特に、ペコちゃんと並んだ不二家コラボジャケット版は人気が高く、

ファンの間で“幻のコラボ盤”と呼ばれるほど。

さらに、挿入歌「すてきなパー子」収録の別ジャケット版は

希少度が高く、1万円を超えることもある。

また、LPアルバム『藤子不二雄アニメソングス大全』の初回プレス版も注目を集めており、

帯付き・ブックレット付きの完品は高値で取引される。

昭和アニメの音楽市場では、“盤質と保存状態”が価格を決める最大要因となっている。

6. フリマアプリ・オンライン取引の傾向

近年では、ヤフオク!・メルカリ・ラクマなどのオンラインフリマが取引の中心になっている。

とくにメルカリでは、“昭和レトロ”“藤子F作品”のタグで検索されることが多く、

数百件単位の出品が常に存在する。

価格帯はピンキリだが、希少アイテムは出品後すぐに売り切れることも多い。

また、購入者の多くは30~50代の男女で、

子どもの頃の思い出を“もう一度手元に置きたい”という動機が大半を占める。

コレクター同士の交流も活発で、SNSを通じて「昭和パーマンコレクターズクラブ」などが結成され、

相互に情報共有や交換取引を行う動きもみられる。

このように、中古市場は単なる取引の場ではなく、

“懐かしさを共有するコミュニティ”の場として機能しているのだ。

7. 価格推移と将来の展望

今後の中古市場では、『パーマン』関連商品の価値はさらに上昇する可能性が高い。

理由のひとつは、保存状態の良い個体が減少していること。

当時の素材(プラスチックやソフビ)は経年劣化が避けられず、

“生き残り個体”の数は年々減っている。

もうひとつの理由は、藤子・F・不二雄生誕100周年(2033年)に向けた動き。

この節目には再びリバイバル企画や展覧会が開催される可能性が高く、

そのタイミングで過去グッズが再評価されることが予想される。

市場関係者の間では、DVD-BOX・初期ソフビ・レコードの3ジャンルが

“長期的な価値上昇アイテム”として注目されている。

保存状態の良い個体を持っているコレクターは、

いまのうちに適切に保管しておくことが推奨される。

8. まとめ ― “懐かしさ”が経済価値になる時代

『パーマン』の中古市場を通じて見えてくるのは、

“懐かしさがそのまま価値になる”という現象である。

昭和の思い出を象徴するモノたちは、

ただの古い品ではなく、世代を超えて心をつなぐ“文化的遺産”になっている。

パーマンのマント、コピーロボットのフィギュア、

そして主題歌が刻まれたレコード。

それらは、当時の子どもたちが夢見た「正義の味方になりたい」という気持ちそのものだ。

今後も『パーマン』は、コレクション市場やアーカイブ文化の中で

静かに、しかし確実に生き続けていくだろう。

“古い”ではなく“価値ある”という時代へ——

パーマンは今なお、世代を超えたヒーローとして輝きを放ち続けている。

■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

パーマン(6) (てんとう虫コミックス(少年)) [ 藤子・F・ 不二雄 ]

評価 4

評価 4【2025 年間ベストショップ受賞】サンスター文具 藤子・F・不二雄90周年 シリコンポーチ メール便対応 コスメポーチ 小物入れ 化粧ポー..

サンスター文具 藤子・F・不二雄90周年 シリコンポーチ メール便対応 コスメポーチ 小物入れ 化粧ポーチ キャラクター ドラえもん ドラ..

評価 5

評価 5藤子・F・不二雄 ミニ巾着 パープル 90th 573140 ドラえもん ポコニャン パーマン

サンスター文具 藤子・F・不二雄90周年 シリコンポーチ メール便対応 コスメポーチ 小物入れ 化粧ポーチ キャラクター ドラえもん ドラ..

パーマン(7) (てんとう虫コミックス(少年)) [ 藤子・F・ 不二雄 ]

評価 4

評価 4アクリルクリップ POP 藤子・F・不二雄 生誕90周年記念 記念アート F90-M003-11 / ドラえもん コロ助 ポコニャン チンプイ モンガー ウ..

パーマン(2) (てんとう虫コミックス(少年)) [ 藤子・F・ 不二雄 ]

評価 4

評価 4

![パーマン(6) (てんとう虫コミックス(少年)) [ 藤子・F・ 不二雄 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2040/9784091422040_1_13.jpg?_ex=128x128)

![パーマン(7) (てんとう虫コミックス(少年)) [ 藤子・F・ 不二雄 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2057/9784091422057_1_13.jpg?_ex=128x128)

![パーマン(2) (てんとう虫コミックス(少年)) [ 藤子・F・ 不二雄 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1999/9784091421999.jpg?_ex=128x128)

![パーマン(4)【電子書籍】[ 藤子・F・不二雄 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/6775/2000010206775.jpg?_ex=128x128)

![パーマン(5)【電子書籍】[ 藤子・F・不二雄 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/6784/2000010206784.jpg?_ex=128x128)