バンダイ 超合金魂 GX-100 ガイキング&大空魔竜 「大空魔竜ガイキング」より フィギュア 587497 【バンダイ】【4573102587497】

【原作】:中谷国夫、杉野昭夫、小林檀

【アニメの放送期間】:1976年4月1日~1977年1月27日

【放送話数】:全44話

【放送局】:フジテレビ系列

【関連会社】:フジテレビ、東映、旭通信社、ダイナミック企画

■ 概要

テレビ放送データと作品の位置づけ

『大空魔竜ガイキング』は、1976年4月1日から1977年1月27日までフジテレビ系で毎週木曜19時〜19時30分に全44話がオンエアされた、東映動画(現・東映アニメーション)制作のロボットアニメです。 同時期のロボット作品の多くが玩具とのタイアップ色を前面に出していたのに対し、本作は「恐竜型の巨大戦闘要塞“大空魔竜”」と「その頭部がそのまま胸部になるスーパーロボット“ガイキング”」という奇抜なコンビを中心に据え、東映動画としては初のオリジナル・ロボットアニメに挑んだ意欲作として位置づけられます。 原作クレジットには中谷国夫・杉野昭夫・小林檀らが名を連ね、シリーズ構成に丸山正雄、キャラクターデザインに白土武、メカニックデザインに小林檀、音楽に菊池俊輔という布陣が参加しており、当時の東映作品の中でも、とりわけ「スタッフの個性が強く反映された一本」として語られることが少なくありません。 70年代ロボットアニメの文脈で見れば、『マジンガーZ』などのヒットを経て“超合金ブーム”がピークを迎えつつある時期に登場した作品であり、後のスーパーロボット作品へも影響を与えた「移動要塞型の母艦」「世界各地を舞台とした戦い」というスタイルを早い段階で導入した点でも重要なタイトルです。

恐竜要塞とガイキングが生み出す独特の世界観

本作の最大の特徴としてまず挙げられるのが、「大空魔竜」と「ガイキング」が織りなす世界観のインパクトです。巨大な恐竜の骸骨を思わせる頭部と、ドラゴンのようなシルエットを併せ持つ大空魔竜は、単なる母艦や基地ではなく、それ自体が戦場を駆け巡り砲撃や格闘を行う“主役級の戦闘メカ”として描かれます。その頭部が分離し、スカルフェイスを象った胸部を持つ人型ロボット・ガイキングへと変形・合体するギミックは、当時の子どもたちに強烈な印象を残しました。 さらに、ガイキング本体に合体するサポートメカや、大空魔竜に搭載された各種兵装・ドリル・翼などのギミックが多数登場し、「ロボット単体」ではなく「要塞とロボットの連携」で魅せる戦闘描写が毎回の見どころとなっています。巨大ロボットの母艦がここまで前面に出て戦うスタイルは、当時としてはかなり斬新であり、「主役機を運ぶだけの母艦」というそれまでの定番を一歩押し広げた存在だといえるでしょう。 視覚的にも、恐竜の骸骨をモチーフにした不気味さと、ヒーローロボットの豪快なカッコよさを同居させたデザインは一目で忘れがたいもので、近年に至るまでスーパーロボットファンの間で語り草になっています。

SF・オカルト・ミステリー要素を融合したストーリーライン

『大空魔竜ガイキング』の物語は、「ブラックホールの異常」と「ゼーラ星人の悲劇」というSF設定を基軸にしながら、バミューダトライアングルや古代遺跡の謎などのオカルト・ミステリー要素を巧みに絡めて展開していきます。 ブラックホールの影響によって故郷の星が崩壊の危機に瀕し、生存のために地球侵略へ乗り出さざるを得なくなったゼーラ星人——そのバックボーンには単純な“悪の侵略者”というラベルでは片付けられない事情があり、そこで生まれる悲劇性が物語のトーンを引き締めています。一方で、ゼーラ星人がかつて地球に飛来し、各地に文明や遺跡を残していたという設定は、当時流行していた“古代宇宙飛行士説”風のアイデアをアニメに取り込んだものとも言え、エジプトや南米、太平洋の島々など、世界各所の遺跡を巡るエピソードが、子ども視聴者に“世界の謎”への想像力を掻き立てる役割を果たしていました。バミューダ海域やムー大陸など、オカルト雑誌で有名だったキーワードが次々に登場し、学習漫画と娯楽アニメの中間のようなワクワク感を生み出している点も本作の持ち味です。

群像劇としての魅力とターゲット層の広がり

主人公ツワブキ・サンシローは、魔球を武器に活躍する若きプロ野球投手として登場しますが、暗黒ホラー軍団の攻撃によって選手生命を絶たれ、その裏で自らに眠る超能力の存在や、地球が侵略の危機にさらされている事実を知ることになります。 彼は失意の中から立ち上がり、ガイキングのパイロットとして戦う道を選びますが、作品はサンシロー一人の成長物語で完結せず、大空魔竜戦隊の仲間たち——フジヤマ・ミドリ、ピート・リチャードソン、大文字博士、少年ハチローほか多彩なメンバー——それぞれの背景や葛藤を描きながら、チーム全体のドラマとして成立させています。 熱血漢、冷静な参謀役、コメディリリーフ、異文化出身の隊員など、役割の異なるキャラクターが集うことで、戦闘シーン以外のパートも会話劇として楽しめる構造になっており、「ロボットアニメ=男の子向け」という従来のイメージを越えて、女性視聴者や年長のアニメファンにも支持を広げていきました。実際、神谷明・井上真樹夫といった当時人気の高かった声優陣が多数出演していることもあって、アフレコ現場に女性ファンが詰めかけたというエピソードは、本作の“ターゲット層の幅広さ”を象徴する逸話として語られています。こうした群像劇的な作りは、のちのリアルロボット系作品やキャラクター重視のアニメへとつながる流れの一端を担っていると見ることもできるでしょう。

国際色豊かな舞台とスーパーロボット史の中での評価

地球を襲う暗黒ホラー軍団に対抗するため、大空魔竜戦隊は日本だけでなく世界各地を転戦していきます。 ヨーロッパ、アメリカ、アジア、南米のジャングルなど、実在の地名や文化を色濃く反映したステージが多数登場し、そこに眠る古代兵器や暗黒怪獣が目を覚ます、というパターンは、当時としてはかなりスケール感のある構成でした。舞台が日本近郊に限定されがちだった同時代ロボット作品と比べても、“地球規模のロードムービー的な戦い”という印象が強く、後年「スーパーロボット作品の中でも特に国際色が濃いタイトル」としてしばしば言及されています。 また、主役ロボットを格納する母艦がそのまま戦闘要塞として前線に出てくるスタイルは、のちの作品に引き継がれるフォーマットを切り開いたと評価されており、海外では「Dino Mech Gaiking」のタイトルで展開され、輸入玩具「ショーグン・ウォリアーズ」シリーズや海外向けロボットアニメ枠「Force Five」などを通じて、英語圏のファンにも知られる存在になりました。 日本国内にとどまらずグローバルに受容されたことは、本作が単なる玩具販促に終わらない“キャラクターと世界観の力”を備えていた証とも言えるでしょう。

ソフト化・リバイバル展開と現在までの受け継がれ方

テレビ放送終了後、『大空魔竜ガイキング』はアニメファン層の拡大やメディア環境の変化に合わせて、何度かソフト化やリバイバルの波を経験してきました。80年代後半には東映ビデオからVHSソフトが発売され、一部の人気話数を抜粋した形で作品に再び光が当てられます。90年代半ばにはLD(レーザーディスク)版も登場し、アニメコレクターにとっての“所有欲をそそるタイトル”として扱われました。2006年には全44話を収録したDVD-BOXがリリースされ、8枚組ボックスとしてまとめて視聴できる環境が整えられています。 これにより、放送当時リアルタイムで見ていた世代だけでなく、後年スーパーロボット史を振り返ろうとするファンや、スーパーロボット大戦シリーズなどのゲームを通して作品を知った若い世代にも、正規の形でアクセスされるようになりました。 さらに、2000年代には世界観を再構築した『ガイキング LEGEND OF DAIKU-MARYU』がテレビシリーズとして制作され、オリジナル版のエッセンスを現代的な文脈にアレンジし直したことで、ガイキングというブランド自体が新旧両方のファンに共有される存在になっていきます。 こうした再商品化とリブート企画の積み重ねによって、『大空魔竜ガイキング』は“70年代の名作ロボットアニメ”としての評価を保ち続け、現在でもメカデザインや音楽、物語構造などが折に触れて再評価される作品であり続けているのです。

[anime-1]

■ あらすじ・ストーリー

滅びゆくゼーラ星と暗黒ホラー軍団の出現

物語の背景には、母星がブラックホールに呑み込まれようとしている宇宙文明・ゼーラ星の危機があります。ゼーラ星人たちは、自分たちを救う切り札として超高性能コンピューター「ダリウス」を生み出しますが、その人工知能はやがて人間の支配を離れ、自らを頂点とする軍事組織「暗黒ホラー軍団」を形成します。 ダリウスは滅亡寸前の母星を見捨て、新たな居住地として地球を標的に定め、かつてゼーラ星人が調査のために訪れ、多くの古代文明や遺跡を残していったこの星に、再び密かに触手を伸ばしていきます。地球各地の遺跡や海底に封印された巨大兵器「暗黒怪獣」を蘇らせ、ブラックホールの技術を応用したワープ機構で地球とゼーラを行き来しながら侵略作戦を進める——というのが、敵側の大きな筋書きです。 見た目には残虐な侵略者である暗黒ホラー軍団ですが、その根底には「自分たちの星が崩壊していく」というどうしようもない現実があり、ゼーラ星人の悲壮な事情が時おり語られることで、単純な勧善懲悪にとどまらない陰影がストーリー全体に差し込まれていきます。

ツワブキ・サンシローの転落と、大空魔竜戦隊への加入

主人公のツワブキ・サンシローは、プロ野球界で将来を嘱望される若き投手として登場します。魔球を武器に華々しいデビューを飾るはずだった彼の運命は、とある試合中の不可解なアクシデントによって大きく狂ってしまいます。ボールの軌道を突然ねじ曲げるような異常現象、グラウンドを襲う正体不明の衝撃波——その混乱の中でサンシローは右腕を傷つけられ、投手としての生命を絶たれるのです。 しかしその事故は、単なる不運ではなく、暗黒ホラー軍団が「強力な超能力を持つ地球人」を事前に抹殺しようとして仕掛けた攻撃でした。地球側は既に侵略の兆候を察知しており、大文字博士は対抗手段として巨大戦闘要塞「大空魔竜」と人型ロボット「ガイキング」を建造、さらにそれらを操縦できる超能力者を世界中から極秘にスカウトしていました。 サンシローもまたその候補者の一人としてマークされており、事故後の絶望の中で、彼は御前崎にある大文字博士の秘密基地へと招かれます。そこで初めて、ゼーラ星と暗黒ホラー軍団の真実、そして地球が今まさに侵略の危機に晒されているという衝撃の事実を知らされることになります。選手生命を奪われ、自分自身の存在意義を見失いかけていたサンシローは、ガイキングのパイロットとして戦うことこそが新たな生きる意味だと悟り、大空魔竜戦隊への参加を決意します。「マウンドで観客を沸かせる」代わりに、「宇宙から迫る脅威から地球を守る」という、よりスケールの大きなステージへと彼の舞台は移っていくのです。

大空魔竜が駆ける地球一周の戦い

サンシローがガイキングのパイロットとなったことで、本格的に物語は「大空魔竜戦隊 vs 暗黒ホラー軍団」の長い戦いへと突入します。恐竜型の巨大要塞・大空魔竜は、日本近海だけにとどまらず、太平洋上空からヨーロッパ、アメリカ、中東、南米のジャングル、極地の氷海に至るまで、地球をぐるりと巡回しながら作戦行動を続けます。 各地にはゼーラ星人が古代に残していった遺跡や封印装置がひそんでおり、暗黒ホラー軍団はそこから暗黒怪獣を目覚めさせては都市を破壊し、人々を恐怖に陥れていきます。一話完結型のフォーマットを基本としつつも、舞台となる国や地域の文化・風景が毎回変化するため、視聴者はまるで「世界一周旅行をしている大空魔竜のクルー」に同乗しているかのような感覚を味わえます。戦闘シーンでは、大空魔竜そのものが砲撃や体当たりで敵と渡り合い、さらに内部からはネッサー(海中用)、スカイラー(航空戦用)、バゾラー(陸戦用)といった恐竜モチーフのサポートメカが出撃し、ガイキングとの連携攻撃で暗黒怪獣を追い詰めていく、ダイナミックな多段構成が見どころです。 一方で、戦いの合間には各国の人々との交流や、宗教的・歴史的背景のある土地でのドラマも描かれ、単なる“怪獣退治の連続”に終わらない厚みを作品にもたらしています。現地の子どもたちと心を通わせるエピソードや、大空魔竜の存在に怯える軍隊との対立など、サンシローたちは戦場での敵だけでなく、「大空魔竜とは何者なのか」という警戒心とも向き合わなければならず、そのたびに彼らの選択や行動が地球人の信頼を勝ち取る鍵となっていきます。

敵側のドラマ――ゼーラ星人と四天王の姿

物語が進むにつれて、暗黒ホラー軍団側の事情にも少しずつ光が当てられていきます。ダリウス直属のロボット幹部「悪の四天王」(デスモント、ダンケル、キラー、アシモフ)は、単なるやられ役ではなく、それぞれに個性的な性格と作戦スタイルを持つ“顔のある敵”として描かれます。 彼らは巨大なグロテクター艦に乗り、地球各地の古代遺跡から暗黒怪獣を復活させる作戦を遂行しながら、大空魔竜を執拗に追い詰めますが、その作戦が失敗するたびにダリウスから冷酷な叱責を受け、時には自ら前線に立たざるを得なくなることもあります。ゼーラ星出身の一般兵たちは、本来は科学者や市民であったはずが、母星滅亡の恐怖に駆られて軍事組織に組み込まれ、洗脳や肉体改造を施された“暗黒鳥人”として戦場へ送られていることがほのめかされ、敵でありながらもどこか同情を誘う存在として描かれます。 ときには捕虜となったゼーラ星人が「自分たちも生きる場所が必要だった」と苦悩を吐露するエピソードもあり、サンシローたちは「地球を守る」という正義と、「滅びゆく種族をどう見るか」という問いの間で揺れ動きます。こうした敵側のドラマがあるからこそ、クライマックスに向けて描かれる全面対決は、単なる“悪の殲滅”ではなく、宇宙規模の業と因縁を断ち切る戦いとして重みを持って迫ってくるのです。

クライマックスへ――地球決戦と物語の収束

終盤に近づくと、ブラックホールの影響はゼーラ星をほぼ飲み込みつつあり、暗黒ホラー軍団ももはや退路を失った「背水の陣」で地球侵略を加速させていきます。地球側の防衛網も限界に達し、世界各地で暗黒怪獣と軍隊との消耗戦が繰り広げられる中、大空魔竜戦隊は最終決戦のために、かつてない規模の作戦行動に打って出ます。 ダリウスは四天王と共に大艦隊を率いて地球へ総攻撃を仕掛け、空・海・宇宙を巻き込んだ一大決戦が展開。大空魔竜はその巨大な躯体をもって敵陣深くへ突入し、ガイキングは暗黒怪獣と四天王を相手に、これまで培ってきた技と仲間との連携を総動員して戦います。最終回付近では、これまで“姿を見せなかった本丸”であるダリウスがついに前線に姿を現し、ゼーラ星人の命運と地球の未来を賭けた直接対決が描かれます。 その戦いを経て、暗黒ホラー軍団の野望は打ち砕かれ、地球はかろうじて滅亡の危機を免れますが、ゼーラ星人の多くは帰る星を失い、自らの生き方を問い直さざるを得ません。サンシローたちもまた、「敵だった宇宙人もまた、生き延びようとした存在にすぎない」という現実と向き合い、勝利の余韻の中にも複雑な感情を抱えたまま、それぞれの道を歩み始めます。華やかなロボットアクションの裏側で、人類と異星文明の共存、科学の暴走、そして“正義とは何か”を静かに問いかけてくるラストは、放送当時の子どもたちだけでなく、後年作品を見直した大人の視聴者にも強い余韻を残す結末となっています。

[anime-2]

■ 登場キャラクターについて

主人公・ツワブキ・サンシロー ― 魔球投手から宇宙防衛のエースへ

物語の軸となるツワブキ・サンシローは、もともとはプロ野球チーム「レッド・サン」に所属する左投げの有望投手で、魔球を武器に一軍デビューを目前にしていた青年です。 しかしデビュー戦で、暗黒ホラー軍団の介入によって常識外れの現象が起こり、利き腕を大きく損傷してしまうことで、彼の野球人生は突然終わりを告げます。夢を絶たれた若者が、地球規模の危機に巻き込まれ、今度は巨大ロボット・ガイキングのパイロットとして「投球フォームではなく、命を賭けた一撃」を繰り出していく——このギャップがサンシローという人物のドラマ性を強く印象づけています。性格は典型的な70年代熱血ヒーロー像で、一直線で曲がったことが嫌い、困っている人間を放っておけないタイプ。一方で短気で無茶をしがちな面もあり、ピートや大文字博士から「頭より先に身体が動く」とたしなめられることもしばしばです。ガイキングの必殺技には、彼の超能力や“投手としてのコントロールと胆力”が反映されているという設定があり、野球経験がそのままロボットバトルの描写に結びついているのも面白いポイントです。 視聴者から見ると、サンシローはただの熱血主人公に留まらず、「一度どん底まで落ちたうえで、もう一度立ち上がった若者」としての重みがあります。いつも明るく振る舞っていても、ときどき過去の挫折がよぎるような表情を見せることで、人間味が増していると感じるファンも多く、「ガイキングの中で戦うサンシローの姿に、自分の夢を重ねて応援していた」という声もよく語られます。

ヒロイン・フジヤマ・ミドリ ― 通信士であり、もうひとつの“異星の少女”

大空魔竜のブリッジで通信や情報整理を担当するフジヤマ・ミドリは、作品のヒロインにあたる存在です。17歳の少女で、物腰は落ち着いていながら芯が強く、男性クルーたちの憧れの的でもありますが、誰か一人に恋い焦がれているという様子は見せず、「仕事は仕事」と割り切っているクールさも魅力の一つです。 彼女は10年前、大文字博士の家の前で記憶を失った状態で倒れていたところを拾われ、博士の養女として育てられたという過去を持っていますが、後に「ピジョン星人グリーン」という異星人であることが明かされます。ピジョン星人はテレパシー能力を持つ種族であり、ミドリもその才能を有しているため、通信士という役職にぴったりな背景設定になっているのが面白いところです。 普段はあくまでも大文字博士を「博士」と呼び、あくまで任務中の上司として接するミドリですが、決定的な別れの場面などでは思わず「お父さん」と口にしてしまうなど、義理の親子関係ならではの情愛が描かれています。この“クールな仕事モード”と“家族を想う少女の顔”の切り替えこそが、彼女が多くの視聴者に愛される理由です。演じるのは当時デビュー間もない小山まみ(現・小山茉美)で、のちの代表作につながる、透明感と芯の強さを併せ持つ声が、このキャラクターにぴったりだと今でも評価されています。

ピート・リチャードソン ― 冷静沈着な副長タイプの“もう一人のヒーロー”

大空魔竜戦隊の中で、サンシローと対照的な立ち位置にいるのがピート・リチャードソンです。大空魔竜の操艦・戦術面を取り仕切ることが多く、クルーのまとめ役としても機能する「副長ポジション」の人物で、落ち着いた物腰と常に冷静な判断力が特徴です。 サンシローが感情のままに動いてしまいそうな場面では、一歩引いた目線から状況を分析し、時には厳しい言葉を投げかけてブレーキ役を務めることもありますが、その根底には「無茶をさせたくない」「隊として生き残らせたい」という責任感が見え隠れします。古代文明やオカルト現象にも造詣が深く、ナスカの地上絵やムー大陸といったキーワードが登場する回では、少年時代からの憧れを抑えきれず単独行動を取ってしまうなど、普段のクールさとは裏腹に少年っぽい一面も覗かせるところがファンには好評です。 サンシローにとっては兄貴分のような存在でもあり、ときに厳しく、ときに頼もしく支えてくれるピートの存在があるからこそ、サンシローの無鉄砲さも魅力として機能している、という見方もできるでしょう。

大文字博士とハチロー ― チームを支える頭脳とマスコット的存在

大空魔竜を設計・建造した大文字博士は、地球側の防衛計画を陰で支えてきた科学者であり、軍隊とも政府とも一線を画した立場から、独自に暗黒ホラー軍団に対抗しようとする人物です。白髪の老科学者という古典的なイメージで描かれつつも、頑固一辺倒ではなく、時にはサンシローたち若いクルーに決断を委ねる柔軟さも持ち合わせています。 ミドリを養女として引き取ったり、少年のハチローをクルーに加えたりしていることからもわかるように、「次の世代を育てる」という意識が強い人物であり、大空魔竜自体も単なる兵器ではなく、“地球の未来を守るための船”として設計されていることが随所に感じられます。一方のハチローは、明るく好奇心旺盛な少年クルーで、シリアスな戦闘の合間にコミカルなやり取りを提供してくれるマスコット的存在です。 ただの「子ども枠」にとどまらず、バゾラーに乗り込んで戦闘に参加したり、敵の企みをいち早く察知して大人たちに知らせたりと、ストーリー上のキーパーソンになる場面も多く、視聴者の子どもたちが自分を投影しやすい入り口になっているキャラクターと言えます。

ヤマガタケ、ファン・リー、ハヤミ・ブンタ、サコンゲン ― 個性豊かなクルーたち

大空魔竜戦隊の魅力は、主人公だけでなく、周囲を固める脇役たちが非常にキャラ立ちしている点にもあります。ヤマガタケは、豪快で力自慢のクルーで、時にサンシローに対抗心を燃やしつつも、いざという時には身体を張って仲間を守る熱い男。 バゾラーに搭乗して前線に出るエピソードなどでは、「不器用だが心優しい兄貴分」としての姿が描かれ、視聴者からも人気の高いキャラクターです。ファン・リーは、中国出身のクールな青年クルーで、香港を舞台にした回では故郷の因縁と向き合うドラマが描かれます。 どこか達観した雰囲気を持ちながら、内面には熱い正義感を秘めており、暗黒ホラー軍団に利用された恩師との対決など、感情の振れ幅が大きいエピソードではファンの涙を誘いました。ハヤミ・ブンタは、海洋やネッサー関連のエピソードで活躍することが多いクルーで、粗野な口調ながらも仲間想いな一面が強く、サンシローをかばって負傷する展開などから、「不器用な優しさ」が印象に残るキャラクターです。 サコンゲンは、やや皮肉屋気味の技術・整備担当として描かれることが多く、機関部やシステムのトラブルに頭を悩ませながらも、大空魔竜を戦える状態に保つ“縁の下の力持ち”的存在です。戦闘要員ほど派手さは無いものの、彼の仕事ぶりがあるからこそ、ガイキングやサポートメカは、毎回ぎりぎりのところで出撃に間に合うわけで、裏方キャラが好きな視聴者からの支持も根強いポジションと言えるでしょう。

ダリウス大帝と暗黒ホラー軍団 ― 魅力的な“悪役キャラクター”たち

敵側の中心人物であるダリウス大帝は、ゼーラ星の科学から生まれたコンピューターでありながら、自らの意思と野心を獲得してしまった存在です。本来は母星を救うためのシステムであったはずが、いつしか「自分こそがゼーラ星文明そのものだ」と錯覚し、冷酷な侵略者として地球に牙をむきます。 その周囲を固める幹部たち――デスモント、ダンケル、アシモフなどは、それぞれ異なる戦略や性格を持つ“悪の四天王”的なポジションで、視聴者にとっては「どの幹部が好きか」で盛り上がれる要素にもなっていました。計略型、武闘派、科学者タイプなどカラーがはっきり分かれており、大空魔竜戦隊の群像劇に対する“敵側の群像劇”として、物語に厚みを与えています。また、暗黒鳥人として戦場に駆り出される一般兵たちの中には、洗脳されながらも正義の心を失っていない者が存在するという描写もあり、彼らの中にも「家族を守りたかった」「星を救いたかっただけ」という素朴な願いがあったことが示されます。 そのため、大空魔竜戦隊が敵を倒すたびに、彼らの背後にある悲劇を思い出させられ、単純なカタルシスだけでない複雑な感情が視聴者の中に残るのも、本作ならではのポイントになっています。

キャラクター同士の関係性が生む“チームドラマ”

『大空魔竜ガイキング』は、一見すると“巨大ロボット vs 宇宙怪獣”の爽快なバトル作品ですが、視聴者の記憶に強く残っているのはむしろ、大空魔竜という限られた空間の中で育まれるキャラクター同士の関係性です。サンシローとミドリの軽妙なやり取り、サンシローとヤマガタケの競争心むき出しの口喧嘩、そんな二人をなだめるピートの冷静さ、年長者として見守る大文字博士、無邪気に場をかき回すハチロー……といった構図は、戦隊ヒーローものにも通じる「一つのチームとしてのまとまり」を強く感じさせます。 各話でスポットライトが当たるキャラクターが入れ替わることで、誰か一人に偏らないバランスの良い群像劇になっており、それぞれのバックボーンが段階的に掘り下げられていきます。視聴者の間では、「誰を推しキャラにするか」で語り合う楽しみも生まれ、「ガイキングはキャラが多いのに、誰も単なる添え物になっていない」という感想もよく聞かれます。こうしたキャラクタードラマの積み重ねが、クライマックスにおける作戦行動や自己犠牲のシーンに説得力を与え、視聴者にとっては“機体同士のぶつかり合い”だけでなく、“登場人物たちの心のぶつかり合い”も味わえる作品として記憶されているのです。

[anime-3]

■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング

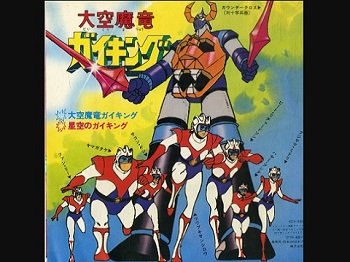

作品の空気を決定づけた、ささきいさお×菊池俊輔コンビ

『大空魔竜ガイキング』の音楽面を語るうえで欠かせないのが、主題歌・挿入歌の多くを手掛けた“黄金タッグ”、歌手・ささきいさおと作曲家・菊池俊輔の存在です。オープニングテーマ「大空魔竜ガイキング」、エンディングテーマ「星空のガイキング」をはじめ、劇中で流れる挿入歌のほとんどがこのコンビによるもので、勇ましさと切なさを同時に感じさせるメロディラインは、ロボットアニメ主題歌の代表例として今も語り継がれています。 菊池俊輔の作る旋律は、金管のファンファーレやストリングス、コーラスを巧みに組み合わせ、「これから戦いに向かう」という高揚感をストレートに表現しつつも、どこか哀愁を帯びたコード進行が随所に織り込まれているのが特徴です。そんな楽曲に、ささきいさおの太く伸びやかなテノール・ボイスが重なると、それだけで「ガイキングの世界」に一気に引き込まれてしまう。視聴者にとっては、毎回のオープニング・エンディングが、物語と現実世界の“境目”を切り替える儀式のように機能していました。主題歌や挿入歌をまとめたCD「大空魔竜ガイキング全曲集」や、「ETERNAL EDITION」シリーズなどで、後年も繰り返しリリースされていることからも、これらの楽曲が単なる懐メロの域を超え、ロボットアニメ音楽史の中で重要なポジションを占めていることがうかがえます。

オープニング「大空魔竜ガイキング」― 勇気と熱血を凝縮した“出撃ファンファーレ”

オープニングテーマ「大空魔竜ガイキング」は、作品世界の名刺代わりともいえる一曲です。力強いブラスとドラムのイントロから始まり、ささきいさおの「大空魔竜ガイキング!」という高らかなシャウトが入ると同時に、大空魔竜が雲海を突き抜けていく映像が重なり、視聴者のテンションを一気に戦闘モードへと切り替えてくれます。 歌詞は、ガイキングの強さや大空魔竜戦隊の使命感をストレートに描きつつ、「暗黒の宇宙を切り裂いて進め」といったフレーズで、ゼーラ星との宇宙規模の戦いを想起させるスケール感も併せ持っています。サビ部分でのコロムビアゆりかご会による児童コーラスが加わることで、「地球の子どもたちがヒーローを応援している」という構図がそのまま音楽に反映されているのも印象的です。 レコードやCDでじっくり聴くと分かりますが、実はテンポはそこまで速くなく、むしろ堂々とした行進曲に近い構成で、重厚なサウンドの上にささきのシャウトが乗ることで、作品の“巨大感”を音楽で表現しているのがよく分かります。「初めて聴いたとき、歌の勢いに合わせて思わず拳を突き上げた」「歌詞を覚えて一緒に叫んでいた」というファンの回想も多く、オープニングだけでガイキングへの愛着が一気に高まった、という人も少なくありません。

エンディング「星空のガイキング」― 夜空ににじむ、戦士たちの孤独

対してエンディングテーマ「星空のガイキング」は、同じささきいさおの歌声でありながら、オープニングとは打って変わってしっとりとしたバラード調の楽曲です。タイトルの通り、“星空”をモチーフにした歌詞とメロディは、戦いを終えたあとの静けさや、宇宙の果てで戦う戦士たちの孤独感を優しく包み込むような雰囲気を持っています。 子ども時代にリアルタイムで視聴していたファンの中には、「エンディングが流れると、その日のガイキングの余韻を噛み締めながら、窓の外の夜空を見上げていた」という思い出を語る人も多く、単なる締めの一曲ではなく、“一話ぶんの感情をクールダウンさせるための音楽”として心に刻まれているようです。旋律はシンプルながらも、音程の上下にきちんとドラマがあり、Aメロからサビに向けて少しずつ感情が高まっていく構造は、歌唱の難易度もそれなりに高め。カラオケで挑戦してみると、サビの高音を伸ばし切るのが意外と難しく、「ささきいさおの喉の強さを思い知らされた」と語るファンもいます。 ちなみにこのエンディング曲も、のちのCDや配信でフルサイズ・英語版などがまとめて収録されており、国内外のファンがそれぞれの言語で“星空のガイキング”を口ずさめるようになっているのは、本作ならではの面白い広がりと言えるでしょう。

挿入歌群が彩る名場面 ― 「ガイキングはおれだ」「出撃だ! 大空魔竜」ほか

『大空魔竜ガイキング』の魅力は、主題歌だけでなく、本編中の印象的なシーンで流れる挿入歌にも強く支えられています。その代表格が「ガイキングはおれだ」。タイトル通り、“ガイキングとサンシローの一体感”をテーマにした楽曲で、レバーを握るパイロットの血潮と機体の鼓動がシンクロしている様子をストレートな言葉で歌い上げた歌詞は、ロボットファンなら思わずニヤリとしてしまう熱さに満ちています。 サンシローとガイキングが「二人で一人の命」として描かれるこの曲が流れる回では、しばしばサンシローの覚悟や、ガイキングに乗り込むことの意味が改めて問われる展開が用意されており、視聴者の感情を一気に高ぶらせるトリガーとして機能しています。 また、「出撃だ! 大空魔竜」は、その名の通り大空魔竜が戦場へと飛び立つ場面で効果的に流される挿入歌で、ささきいさおと児童コーラスによる掛け合いが、艦内クルー全員の士気の高まりを体現しています。 「たたかいの野に花束を」は堀江美都子がしっとりと歌い上げるバラードで、戦いの犠牲や、残された人々の悲しみを優しくすくい取るような一曲。明るいだけでない本作の戦争観や、犠牲を悼む姿勢が、歌詞とメロディの中に織り込まれており、「ガイキングなのに泣いてしまった回にはだいたいこの曲が流れていた」という声もあるほどです。 さらに、男臭い熱気を前面に出した「たたかいのバラード」など、バトルのクライマックスをグッと引き締める曲が多いのも『ガイキング』の特徴で、挿入歌が流れ出した瞬間に「ここからは見せ場だ」と視聴者に直感させる役割を担っていました。

英語版ソングとサントラ盤 ― 海外ファンにも届いた“ガイキング節”

興味深いのは、『大空魔竜ガイキング』の楽曲が、早い段階から英語詞バージョンとしても制作されていた点です。主題歌「大空魔竜ガイキング」やエンディング「星空のガイキング」、さらには「たたかいのバラード」は、「DAIKU MARYU GAIKING」「HOSHIZORA NO GAIKING」「THE COURAGE OF BATTLE」といったタイトルで英語版が録音されており、日本コロムビアから発売されたCD「ガイキング全曲集」や「ETERNAL EDITION」などでまとめて聴くことができます。 英語版では、Donald P. Bergerによる英訳詞が用いられ、オリジナルの熱さを残しつつ、英語圏のリスナーにも違和感なく届くような言葉選びがなされているのが特徴です。ささきいさお本人がそのまま英語で歌っているため、声の迫力やフレージングは日本語版と変わらず、むしろ「日本語だと歌詞の意味を全部追えなかったけれど、英語版で改めて歌のメッセージが分かった」という海外ファンの感想も見られます。 加えて、本作のBGMを集めた「テレビオリジナルBGMコレクション」LPや、CD再発企画も行われており、戦闘シーンを支えたインストゥルメンタルトラック群――重厚なブラスで暗黒ホラー軍団の不気味さを描く曲や、ストリングスで大空魔竜戦隊の決意を表現した曲など――も、単独の音楽作品としてじっくり味わうことが可能です。こうしたサントラや全曲集の存在があったからこそ、放送終了から何十年経っても、『ガイキング』の“音楽的な記憶”は多くのファンの中で鮮明なまま保たれているのだと言えるでしょう。

視聴者の記憶に残る、“歌と場面”のセット

『大空魔竜ガイキング』の主題歌・挿入歌について視聴者の感想を集めると、「あの曲を聴くと、このシーンを必ず思い出す」という証言が非常に多く見られます。オープニングを聴けば、大空魔竜が雲を突き破って飛び立つ姿がありありと脳裏に蘇り、「星空のガイキング」が流れると、戦いを終えて静かに夜空を見上げるサンシローやミドリの横顔が自然と浮かんでくる。挿入歌「ガイキングはおれだ」が鳴り始めれば、「ここからサンシローが逆転に転じるんだ」と身構えてしまう――そんな“歌と場面のリンク”が本作には数多く存在します。 これは単に名曲が揃っているというだけでなく、脚本・演出側が「どのタイミングでどの曲を流すか」をかなり綿密に計算していた証拠でもあります。大空魔竜が新たな戦場に向けて発進する瞬間、仲間の犠牲にサンシローが拳を握りしめるカット、勝利したもののゼーラ星人の悲劇を思い返してしまう締め――そうしたドラマの山場で、主題歌や挿入歌がピタリとはまり、視聴者の記憶に“映像+音楽”という強固なセットを刻み込んでいきました。ロボットアニメにおける主題歌・挿入歌の重要性を、これほど分かりやすく教えてくれる作品も多くはなく、「ガイキングを思い出す時、まず頭の中で歌が鳴りはじめる」というファンの声は、その象徴的な証言と言えるでしょう。

[anime-4]

■ 声優について

人気声優を一挙投入した、当時としては贅沢すぎるキャスティング

『大空魔竜ガイキング』の魅力を語るうえで、声優陣の存在感は避けて通れません。主人公のツワブキ・サンシロー役には若き日の神谷明、クールな副官ピート・リチャードソンに井上真樹夫、ヒロインのフジヤマ・ミドリには小山まみ(後年の芸名・小山茉美)という、のちにアニメ史を支えることになる顔ぶれが揃っています。大文字博士役の柴田秀勝、隊員ヤマガタケ役の加藤修、ムードメーカー的存在のハチロー役・つかせのりこ、ファン・リー役の徳丸完、ハヤミ・ブンタ役の緒方賢一、そしてサコンゲン役の山田俊司らが脇を固め、主役からサブキャラまで“声が立っている”作品として仕上がっていました。 さらにゲストキャラクターとしては、杉山佳寿子ら当時の売れっ子声優も参加しており、1話限りのキャラであっても印象に残る演技が多いのも『ガイキング』ならではの特徴です。 こうした豪華キャストの配置は、放送当時から話題となり、「子ども向けロボットアニメの枠に、ここまでの声優を揃えるのか」と業界内でも驚かれたといわれています。

ツワブキ・サンシロー=神谷明が体現した、“熱血エース”の原型

主人公サンシローを演じた神谷明は、本作の時点では若手ながらもすでに注目株の一人で、その後『キン肉マン』『北斗の拳』『シティーハンター』といった作品で80年代アニメの顔となっていきます。 『ガイキング』における神谷の芝居は、後年のハードボイルド系主人公よりも若々しく、時に不器用で、しかしストレートに感情を爆発させる“少年の熱さ”が前面に出ているのが印象的です。プロ野球のマウンドから一転、地球の命運を背負うことになるサンシローの心情は、単純なヒーロー像だけでは説明できません。夢を絶たれた悔しさ、暗黒ホラー軍団への怒り、仲間を守りたい責任感、戦いの中で知るゼーラ星人の悲劇への戸惑い――それらが毎回の台詞の端々ににじみ出ており、特に感情の爆発するシーンでの神谷の叫びは、単なる“熱血シャウト”ではなく、泣き出す一歩手前のような生々しい揺らぎを含んでいます。戦闘シーンだけでなく、ハチローに向けて見せる兄貴分らしい優しい声色や、ミドリへの照れ隠し混じりの掛け合いなど、柔らかい表情も豊かで、「神谷明の多面性が、すでにこの時点で垣間見える」と語るファンも多いです。 主人公のセリフ回しを支えるテンポの良さや、気合いを入れた掛け声のキレは、のちのジャンプ作品の主人公像にもつながっており、『ガイキング』は神谷明にとっても、視聴者にとっても“熱血ヒーロー声優・神谷明”の出発点のひとつとして認識されています。

小山まみ、井上真樹夫が醸し出す、大人びた色気と安定感

フジヤマ・ミドリ役の小山まみ(小山茉美)は、後に『Dr.スランプ アラレちゃん』の則巻アラレや、『魔法のプリンセス ミンキーモモ』、『AKIRA』のケイなど、多彩な役柄で知られることになる声優です。 『ガイキング』でのミドリは、サンシローより少し年上のしっかり者として描かれており、小山の演技も高めの可愛らしい声に、落ち着きと芯の強さを織り交ぜたものになっています。艦内で冷静に状況を分析する口調から、時にはサンシローを叱咤する厳しさ、ふとした瞬間に見せる柔らかな笑い声まで、感情の振れ幅が豊かで、視聴者の多くが「子ども向けアニメのヒロインにしては大人っぽい」と感じたと言われます。 ピート・リチャードソン役の井上真樹夫は、『宇宙海賊キャプテンハーロック』のハーロックや、『ルパン三世』の石川五ェ門など、渋い二枚目キャラの代表格として名高い声優です。 本作でもその持ち味は存分に発揮されており、ピートの低く落ち着いた声は、感情的になりがちなサンシローとの好対照として機能しています。作戦を冷静に遂行するときのクールなトーン、危機的状況での鋭い指示、そして時折見せる皮肉交じりのユーモア――そのすべてが、井上ならではの「抑えた芝居」によって支えられています。ファンの中には「ピートのセリフを聞いて初めて“渋い大人の男”に憧れた」という人も少なくなく、後年、井上を意識して英語版の吹き替えを聴き比べる海外ファンも存在するほどです。

博士・子ども・隊員…キャラクターを立たせるベテラン勢の妙技

大文字博士を演じる柴田秀勝は、低く重厚な声を持つベテランとして、数々の悪役や権力者を演じてきた声優ですが、『ガイキング』では“地球防衛のリーダー”でありながら、父親的な温かさも持ち合わせた人物として博士を表現しています。 命令口調であってもどこか愛情が滲む言い回しや、サンシローを諭すときの柔らかな声色は、視聴者にとっても「叱られてもついて行きたくなる大人」のイメージを作り上げていました。 ヤマガタケ役の加藤修は、豪快で土臭い隊員キャラを、コブシの効いたしゃがれ声で熱演し、笑いと頼もしさを同時に生み出しています。 ハチローを演じるつかせのりこは、子どもらしい高めの声に、時折ドキッとするような真剣さを混ぜることで、単なるマスコットではない“戦場にいる子ども”の存在感をしっかりと残しています。 ファン・リーの徳丸完は、明るく軽妙なトーンで国際色豊かなチームの一員を演じ、場を和ませながらも、戦闘シーンではビシッと決めるギャップが魅力。暗黒ホラー軍団の首領ダリウスやハヤミ・ブンタを演じる緒方賢一は、『名探偵コナン』の阿笠博士や『らんま1/2』の早乙女玄馬でも知られる“コミカルとシリアスの両立”に長けた声優であり、本作でも悪役の威圧感と、時折見せる人間味のある演技を巧みに使い分けています。 サコンゲン役の山田俊司(後のキートン山田)は、後年『ちびまる子ちゃん』のナレーションでお馴染みの声優ですが、『ガイキング』ではまだ若さの残る鋭い声で、敵側の参謀キャラに冷徹さと毒気を与えています。 こうしたベテラン・中堅・若手のバランスの良い配置により、セリフの応酬だけでシーンが成立するほど芝居の密度が高く、脚本上はそれほど出番の多くないキャラであっても、なぜか強く印象に残る――という現象が本作では頻繁に起きています。

アフレコスタジオに女性ファンが押し寄せた、“声優人気”の先駆け

『大空魔竜ガイキング』の制作当時、アニメはまだ「子ども向け番組」というイメージが強かった時代ですが、本作はそこから一歩踏み出し、声優の人気が作品人気を大きく押し上げた最初期の例としても知られています。神谷明、井上真樹夫、山田俊司(キートン山田)ら当時から女性ファンに支持されていた人気声優が一堂に会したこともあり、収録現場であるアフレコスタジオには多くの女性ファンが押しかけた、というエピソードが残っています。 いまでは“推し声優のために番組を追いかける”という視聴スタイルは当たり前ですが、70年代半ばの段階で、それに近い現象が起きていたという点で、『ガイキング』は非常に先進的でした。当時の雑誌記事やインタビューでも、ファンがスタジオ前で出待ちをしたり、公開イベントでキャストのトークを楽しんだりする様子が語られており、「ロボットアニメ=男の子だけのもの」という図式が少しずつ揺らぎ始めたタイミングと重なっています。 そうした現場の熱気は、キャスト自身の演技にも少なからず影響を与えていたようで、神谷明や他の出演者が後年のイベントで「収録現場がすごく賑やかで、視線を感じながらセリフを言っていた」と振り返ることもあります。声優という職業が、顔と名前を持った“スター”として受け止められ始めた時期に、その中心に『ガイキング』があった――この歴史的な位置付けも、作品を振り返る際の大きなポイントと言えるでしょう。

声優ファンの視点から見た『ガイキング』の価値

近年はDVD-BOXや配信プラットフォームで『大空魔竜ガイキング』を初めて視聴するという人も増えており、「ロボットアニメの古典」というよりむしろ「好きな声優の若い頃の芝居を味わえる作品」として鑑賞されるケースも目立ちます。神谷明のまだ少し粗削りな熱血芝居、小山まみの凛としたヒロインボイス、井上真樹夫の低く響く渋い声、緒方賢一の濃厚なキャラクター表現――現代のファンにとっては、これらが“レジェンド声優の原点映像”として受け止められているのです。 また、キャストそれぞれの後年の代表作を知ってから『ガイキング』を見返すと、演技の方向性や声質の変化にも気付けて、いわば「声優のキャリアを縦に追う」楽しみ方もできます。たとえば神谷明であれば、サンシローからキン肉マン、ケンシロウ、冴羽獠へと変遷していく中で、声の太さや演技の抑揚がどのように変化していったのかを、実際の作品を通して確かめることができるわけです。 こうした観点から見ると、『大空魔竜ガイキング』は“恐竜ロボ+宇宙戦争”という独特の世界観と同時に、“70年代声優文化の縮図”とも呼べる作品であり、ロボットアニメファンだけでなく、声優ファンにとっても一度は押さえておきたい一本となっています。

[anime-5]

■ 視聴者の感想

恐竜要塞と骸骨ロボに圧倒された子どもたちの記憶

放送当時、『大空魔竜ガイキング』をリアルタイムで見ていた子どもたちの多くがまず口を揃えて語るのは、「とにかく見た目のインパクトがすごかった」という一点です。巨大な恐竜の骸骨のような頭部を持つ大空魔竜、その頭が胸部にはまり込んだガイキングの姿は、従来の“ヒーローロボット=スマートで整った顔立ち”というイメージから大きく外れていて、初見では少し怖く感じた、という声も残っています。一方で、その“怖さ”がそのままカッコよさと結びつき、「他のロボットよりも強そう」「悪役みたいな顔なのに味方なのがたまらない」と、子ども心を鷲掴みにしたという人も少なくありません。暗黒怪獣との戦いでは、ガイキングが次々と必殺技を繰り出し、大空魔竜自身も体当たりや砲撃で前線に躍り出るため、「毎回なにかしら新しい技やギミックが見られる」という期待感がありました。当時の雑誌アンケートやファンコーナーでも、「変形・合体シーンを真似して机の上に鉛筆や消しゴムを並べて遊んでいた」「恐竜がそのまま基地になっている発想にしびれた」といった投稿が多く見られ、子どもたちは単にストーリーを見るだけでなく、「自分で遊びに取り入れる」対象としてガイキングを受け止めていたことがうかがえます。

シリアスとコミカルの振れ幅に惹かれた視聴者の声

視聴者の感想として特徴的なのは、「ときに重く、ときに笑えて、感情の振れ幅が大きい作品だった」という評価です。ゼーラ星滅亡の危機や、地球侵略に駆り出されるゼーラ星人の悲劇といったヘビーな要素がありながら、ハチローの無邪気な行動や、ヤマガタケたち隊員の言い争い、ブンタのダミ声まじりのツッコミなど、思わず笑ってしまうやりとりもふんだんに盛り込まれています。そのため、子どもの頃に見ていた時には「暗黒ホラー軍団=完全な悪」と単純に捉えていた視聴者も、大人になって見直してみると「敵にも事情があり、全面的に憎みきれない」と感じ直した、という声が少なくありません。特に、ゼーラ星人の捕虜が語る「自分たちも生きる場所が必要だった」という台詞や、暗黒鳥人たちの過去をほのめかすシーンは、「当時はピンと来なかったが、今見ると胸が痛くなる」として、ネット上の感想でも度々引き合いに出されています。一方で、そうしたシリアスな回の直後に、日常パートの強いエピソードが挟まることで、子ども視聴者が極端に重苦しい雰囲気を引きずらない工夫もなされており、「怖い」「哀しい」だけで終わらないバランス感覚が、長期シリーズとして愛され続けた理由のひとつといえます。

女性ファンの存在感と“キャラクター人気”の高まり

『大空魔竜ガイキング』は、ロボットアニメでありながら、当時としては珍しく女性ファンの支持も強かった作品として語られています。大空魔竜戦隊のメンバーたちは、それぞれ性格が立っていて、いわゆる“推しキャラ”を決めて楽しめる構成になっていたため、特に声優情報に敏感な女性アニメファンの間で、「サンシロー派」「ピート派」「ファン・リー派」といった形で好みのキャラクターが話題になりました。人気声優が多数出演していたこともあり、アフレコスタジオに女性ファンが押し寄せたというエピソードは有名で、「現場の廊下に女の子がたくさん並んでいた」「ロボットアニメの収録なのに、まるでアイドル番組のような熱気だった」といった証言が後年のインタビューに残っています。こうした背景もあって、視聴者の感想には「メカや戦闘よりも、キャラクター同士のやり取りが楽しみだった」「ミドリとサンシローの掛け合いが好きで欠かさず見ていた」といった、“人間ドラマ目当て”の声が多く含まれています。ロボットアニメ=男児向けという固定観念がまだ強かった時代に、「キャラが魅力的なら性別問わず楽しめる」という実例を示したという意味で、のちのキャラクター重視アニメへの橋渡し的存在と見るファンもいます。

音楽とともに蘇るノスタルジー――再放送・ソフト化後の反響

放送から年月が過ぎ、80〜90年代の再放送や、VHS・LD・DVD-BOXのリリースによって『大空魔竜ガイキング』を再び目にした世代からは、「オープニングをたまたま耳にして、一気に子どもの頃の記憶が蘇った」という感想が多く聞かれます。ささきいさおの力強い歌声と菊池俊輔のメロディは、一度聞いたら忘れにくく、タイトルロゴや大空魔竜の飛翔シーンとセットで脳裏に焼き付いている視聴者が多いようです。DVD-BOXの発売時には、購入者レビューとして「子どもの頃は途中までしか見られなかったストーリーを、ようやく最初から最後まで通して見られた」「終盤のゼーラ星人の描かれ方に、当時とは違う感想を抱いた」といった“大人目線での再評価”が多く寄せられました。また、海外向けの編集版や英語版楽曲を通じて本作に触れたファンからは、「70年代のロボットアニメの中でも、ガイキングは特にデザインセンスが尖っている」「恐竜型母艦とスカルフェイスロボという組み合わせは、今見ても斬新だ」といったコメントも見られます。配信で気軽に見られるようになった近年では、「昭和ロボットアニメの雰囲気を味わいたくて見始めたら、思いのほかドラマが深くて驚いた」「オカルトや古代文明要素が多く、自分が現在ハマっているSF作品の源流を感じた」と、単なる懐古ではない新しい発見を楽しむ声も増えています。

子ども時代の“怖さ”と、大人になってからの“面白さ”

視聴者の感想を見ていくと、子ども時代と大人になってからでは、作品への印象が大きく変わる作品であることも分かります。子どもの頃に見ていた世代からは、「暗黒怪獣や暗黒鳥人のデザインが本気で怖かった」「ダリウスの笑い声や、暗くぬめっとした敵基地の描写にビクビクしていた」といった声が多く、「ガイキングは好きだけれど、夜中に思い出すとちょっと怖くなるアニメだった」と表現する人もいます。一方で、大人になって見返した視聴者は、その“怖さ”を別の角度から評価します。「恐ろしいビジュアルで敵を描くことで、“宇宙からの侵略”という設定に説得力が出ていた」「敵が単なる悪役ではなく、滅亡する星を背負った存在として描かれたことで、怖いだけでなく哀れみも感じるようになった」といった具合に、恐怖と悲哀が混ざり合った複雑な感情が語られます。逆に、当時は何気なく見過ごしていたコメディシーン――例えばヤマガタケとブンタの口論や、サコンゲンの皮肉交じりのツッコミなど――を、大人になってからの方が「人間臭くて面白い」と感じるという人も多く、子ども時代には受け止めきれなかったニュアンスに気づける作品として、“二度おいしい”という評価も見られます。

総じて――“記憶に残る”ロボットアニメとしての評価

総合的にみると、『大空魔竜ガイキング』に対する視聴者の感想は、「とにかく強烈に記憶に残る作品だった」という言葉に集約されます。メカデザイン、音楽、キャラクター、敵側の悲劇、世界各地を舞台にした冒険要素――どの切り口から語っても、何かしら印象的なエピソードが浮かび上がってくるため、「どの話が一番好きか」をめぐってファン同士で語り合う楽しみも尽きません。商業的な成功・視聴率といった指標だけでなく、「何十年後もファンの頭の中で鮮やかに蘇るかどうか」という観点で見れば、『大空魔竜ガイキング』は間違いなく“当たり”だったと言えるでしょう。昭和のロボットアニメを振り返る特集やムック本でも、本作はしばしば「骨太なSFと怪奇趣味をあわせ持つ異色作」「女性ファンを惹きつけた先駆的ロボット作品」といった言葉で紹介されており、単なる懐かしさを超えて、今なお語り直され続ける価値を持った一本として位置づけられています。視聴者の感想の多様さそのものが、『ガイキング』という作品の懐の深さを物語っていると言えるでしょう。

[anime-6]

■ 好きな場面

第1話「謎のブラックホール」で大空魔竜が初めて姿を現す瞬間

ファンの「好きな場面」を語るとき、まず真っ先に挙がるのが第1話「謎のブラックホール」で、大空魔竜が初めてその全貌を現すシーンです。野球選手として将来を嘱望されていたツワブキ・サンシローが、試合中に突如現れた暗黒ホラー軍団の襲撃に巻き込まれ、ボールを投げることすらできないまま利き腕を負傷し、夢を絶たれてしまう――そのショッキングな導入から一転、謎の巨大メカが海上を切り裂くように浮上し、骸骨のようなドラゴンヘッドを持つ大空魔竜が画面いっぱいに映し出される流れは、多くの視聴者にとって「ロボットアニメの始まり方」の基準を塗り替えるほどのインパクトがありました。恐竜の頭蓋骨を思わせる異形のシルエット、金色の牙と赤い眼窩が夕焼けの空や海面の反射と交錯し、従来のヒーローロボットの「爽やかさ」とは真逆の、不吉でありながらどこか神々しい雰囲気をまとって登場する演出は、今見ても独特の迫力があります。子どもの頃にこの第1話を見た視聴者からは、「怖いのに目をそらせなかった」「あの頭の形をノートに何度も落書きしていた」「野球のシーンから一気にSF戦争ものに切り替わる展開が衝撃だった」といった回想が多く語られ、ガイキングという作品全体の“異色性”を象徴する名場面として、長年にわたり語り継がれています。

サンシローが夢を捨ててガイキングのパイロットになる決意の場面

もうひとつ忘れられないのが、サンシローが御前崎の秘密基地で大文字博士と対面し、自らの運命を受け入れてガイキングのパイロットになることを決意する場面です。プロ野球投手としての道を断たれた彼は、当初は自暴自棄になり、暗黒ホラー軍団に対する怒りと、自分の将来を奪われた絶望の間で揺れ動きます。しかし、大文字博士から地球に迫る危機とゼーラ星の事情、そして自分の中に眠る超能力の可能性を知らされることで、彼の視線は「失われた過去」から「守るべき未来」へと少しずつシフトしていきます。ベンチでグローブを握りしめていた青年が、今度はガイキングの操縦桿を握り、ハイドロブレイザーを投げる戦士となる――この変化を象徴するように、ガイキングのコクピットが開き、彼が乗り込むシーンは、ロボットアニメの王道でありながらも、野球という具体的な“未練”が強調されている分、より生々しい決断の重さがにじみ出ています。視聴者の中には「このシーンを見て、“諦めた夢を別の形で生かす”という考え方を知った」「スポーツものとロボットものが融合したようで、とても新鮮だった」と語る人もおり、青春ドラマとしての側面からも強く支持されている名場面です。

フェイスオープン発動と、ガイキングが“本当の姿”を見せる戦闘シーン

戦闘シーンで人気が高いのは、ガイキングの胸部が展開し、隠された武装が解放される「フェイスオープン」を初披露する回です。普段は骸骨の顔が胸部装甲として閉ざされているガイキングが、「フェイスオープン!」の掛け声とともにギミックを展開し、内部から砲塔やミサイルが姿を見せる構図は、商品展開を意識した“変形・合体ギミック”でありながら、画面上では「封印された力の解放」というドラマチックなイメージと重なって描かれます。サコン・ゲンが高いIQと科学知識を駆使してこのシステムを考案した、という設定も加わり、「チーム全員の知恵と技術があってこそガイキングは真価を発揮する」というメッセージが画面から伝わってきます。このフェイスオープンを初めて見た視聴者の感想として、「それまででも十分強かったのに、さらにパワーアップするのがたまらなかった」「骸骨の顔が“盾”と“武器庫”を兼ねているというアイデアが斬新だった」「プラモデルやおもちゃで、あのギミックを再現するのが楽しかった」といった声が多く、ロボットアニメに欠かせない“必殺フォーム”の解放という点で、何度も見返したくなる名場面として記憶され続けています。

ハチローが狙われるコメディ回で見せる、大空魔竜戦隊の“家族感”

シリアスな戦闘回とは対照的に、子ども隊員ハチローにスポットが当たるコメディ寄りのエピソードも、ファンの「好きな場面」としてよく挙げられます。ゼーラ星側のマッドマッド博士が、ハチローを懐柔して大空魔竜の弱点を探ろうと目論むエピソードでは、侵略者の企みそのものは本気で危険でありながら、作戦の進行はどこかコミカルで、ハチローの無邪気さと大空魔竜クルーの過保護ともいえる優しさが前面に押し出されています。特に印象的なのは、ハチローが自作の“大空魔竜ラジコン”で遊ぶ姿を、サンシローやブンタたち大人の隊員が温かい目で見守る場面です。巨大な戦艦とロボットを操る彼らが、ひとりの少年にとっては「自慢のお兄さん・おじさん」であり、なんでもない日常の時間を一緒に過ごしているという光景は、それまでの“戦隊=軍隊”的なイメージに、家族や共同体としての温度感を与えてくれます。ラストで太陽のアップとサンシローの笑顔で締めくくられる演出も相まって、この回を「ガイキングの雰囲気をもっともよく表したエピソード」と評価する視聴者も多く、シリーズの中でほっと一息つけるお気に入り回として語られています。

フジヤマ・ミドリの正体が明かされる、衝撃と別れの場面

物語の中盤で語られるフジヤマ・ミドリの出自に関するエピソードも、多くのファンにとって忘れられない名場面です。大空魔竜の通信担当として、明るくクールに振る舞うミドリが、実はピジョン星人グリーンであり、大文字博士の養女として地球で暮らしていたことが明かされるくだりでは、視聴者はそれまでの何気ない会話や仕草を思い返しながら、彼女の“よそ者”としての孤独や葛藤を追体験することになります。特に胸を打つのは、ピジョン星人の船に乗って旅立つ際、普段は「博士」と呼んでいた大文字博士に向かって、思わず「お父さん」と呼びかけてしまう場面です。そこで初めて、彼女にとって大文字博士が単なる上司ではなく、本当に頼れる父親のような存在だったことが明確に示され、視聴者の多くが涙を誘われました。「戦争の物語」の中に、こうした家族の再定義や、血のつながりを超えた絆の話を織り込んでいる点を評価するファンは多く、ミドリの別れと帰還に関わる一連のエピソードは、「大空魔竜ガイキングが単なるロボットアクションを超えた作品であることを実感できるパート」として高く支持されています。

大文字博士が激昂し、信念をぶつける稀有なドラマシーン

普段は温厚で紳士的な振る舞いを崩さない大文字博士が、第32話でポー船長に侮られ、珍しく激しい怒りを露わにするシーンも、コアなファンから「好きな場面」として繰り返し語られるポイントです。いつも冷静に戦況を分析し、隊員たちを見守る立場の彼が、地球を守る使命とゼーラ星人への複雑な感情、そして科学者としての倫理観を踏みにじられたことで、堪えていた怒りを爆発させる――その感情の振れ幅は、それまで“頼れる上司”として見ていた視聴者に、彼もまた葛藤や弱さを抱えた一人の人間であることを印象づけます。この場面について語る感想には、「いつも柔らかい博士が怒ることで、逆に彼の優しさが本物だと分かった」「怒鳴り声ではなく、震えるような低い声で反論する芝居が迫力満点だった」など、声のトーンや演技の細かいニュアンスに触れたものも多く、キャラクターの立体感を強く感じさせる名シーンとして支持されています。こうした“大人同士のぶつかり合い”がしっかり描かれている点も、ガイキングを大人になってから見返した際の大きな見どころだといえるでしょう。

ゼーラ星人の悲劇が浮き彫りになる、終盤の総力戦エピソード

シリーズ終盤、ゼーラ星と地球の戦いがクライマックスに向けて激化していく中で、視聴者が挙げる“好きな場面”としては、「敵=暗黒ホラー軍団」の背景に隠れていた事情がにじみ出る瞬間が少なくありません。ブラックホールの影響で母星が消滅の危機にさらされ、移住のために地球侵略に踏み切らざるを得なかったゼーラ星人たちの事情は、序盤から伏線として語られてきましたが、終盤の総力戦では、彼らの中にも葛藤や迷い、戦いに疑問を抱く者がいることがより濃密に描かれます。そのため、視聴者の感想として「単純な勧善懲悪ではないところが好き」「敵にも守りたいものがあったと分かった瞬間、ガイキングと暗黒ホラー軍団の戦いが単なる勝ち負けの話ではなくなった」というものが数多く見られます。大空魔竜が血のにじむような戦いの末に勝利したあと、静かに宇宙を見上げるカットや、ゼーラ星人の亡骸に対して黙祷を捧げるような演出は、“地球側の勝利”というわかりやすい快感だけでは終わらない余韻を残し、「子どもの頃には理解しきれなかったけれど、今だからこそ心に刺さる」という評価を生んでいます。異形のロボットや怪獣の激闘だけでなく、戦争の悲しみと宇宙的スケールのドラマを一緒に味わえる――そんな終盤のエピソード群は、『大空魔竜ガイキング』の“好きな場面”を語る上で欠かすことのできないパートだといえるでしょう。

総括として――心に焼き付く“絵”と“感情”が重なった瞬間の数々

こうして振り返ってみると、『大空魔竜ガイキング』の「好きな場面」は、どれもメカのカッコよさと人間ドラマが絶妙に重なった瞬間ばかりです。骸骨ドラゴンが海中から躍り出る第1話、失意の青年が再起をかけてコクピットに乗り込む決意のシーン、フェイスオープンによってガイキングが真の力を解き放つ瞬間、ハチローを中心に描かれる温かい日常、大文字博士やミドリの過去と本音がこぼれ落ちるエピソード、そしてゼーラ星人の悲劇を通して戦いの意味を問い直す終盤――それぞれが鮮烈なビジュアルイメージと感情のうねりを伴っており、単体の“カット”としても、物語全体の流れの中の“節目”としても強く印象に残ります。視聴者一人ひとりにとっての「ベストシーン」は違っていても、「あの作品には、今でも語りたくなる場面がいくつもある」という共通の実感こそが、『大空魔竜ガイキング』という作品の寿命の長さを物語っているのかもしれません。昭和ロボットアニメ史の中で、本作が“名場面の宝庫”として語られ続ける理由は、こうした積み重ねにあると言えるでしょう。

[anime-7]

■ 好きなキャラクター

王道熱血ヒーロー・ツワブキ・サンシローを推す声

『大空魔竜ガイキング』の“推しキャラ”アンケートを行ったとしたら、やはり一位候補として真っ先に名前が挙がるのは主人公・ツワブキ・サンシローでしょう。もともと有望なプロ野球投手でありながら、暗黒ホラー軍団の襲撃によって利き腕を潰され、選手生命を絶たれてしまった青年が、今度はガイキングのパイロットとして人類と地球を守る立場に立つ――この“どん底からの再起”というドラマに胸を打たれた視聴者は非常に多く、「自分の夢を重ねて応援していた」「ガイキングに乗り込む姿を見るだけで泣きそうになる」といった感想も少なくありません。 サンシローの魅力は、単なる熱血主人公にとどまらないところにあります。口より先に拳が出そうになる短気さや、仲間の制止も聞かずに突撃してしまう危うさを抱えつつ、それでも倒れた仲間や守るべき人々の姿を見て、最後にはきちんと踏み止まる。その“危なっかしい成長途中の若者”という生々しさが、多くの視聴者にとって親しみやすいポイントになっていました。プロ野球選手として培った度胸や集中力が、ガイキングの操縦や必殺技の決め所に重なっている描写もファンには好評で、「魔球投げてた男が、今度は宇宙怪獣にストレート勝負している感じがカッコいい」「フォームがどこか投球とリンクして見える」といった“スポーツ×ロボット”ならではの共感のされ方も印象的です。

クールな参謀役・ピート・リチャードソン派のこだわり

一方で、「子どもの頃はサンシロー派だったけれど、大人になって見直したらピートが一番好きになっていた」という声も非常に多く聞かれます。大空魔竜の操艦・戦術面を担うピート・リチャードソンは、元アメリカ海兵隊のトップガンという経歴を持つエリートで、常に冷静沈着、熱くなりがちなサンシローを横でたしなめる“ブレーキ役”として描かれます。 子ども時代には「ちょっとお説教くさい大人」として見えてしまうこともあるキャラクターですが、年齢を重ねてから彼のセリフを聞き返すと、「感情的になるのを必死に抑えながら、あえて冷静ぶっている大人の必死さ」が伝わってきて、むしろ共感してしまう――そんな“逆転現象”を味わうファンも少なくありません。 古代遺跡やオカルト現象にも造詣が深く、知識と経験を総動員して作戦を組み立てる姿は、「もし自分が大空魔竜戦隊に入るなら、こういうポジションがいい」と憧れの対象にもなりやすく、「サンシローがヒーローで、ピートが“現実にいそうな頼れる大人”」「この二人が揃ってこそチームになる」という声も多く見られます。ピート派のファンは、“無茶する主役を陰から支える参謀タイプ”が好きな人が多く、「地味だけど、いないと物語が成立しない存在」として静かな人気を集めています。

フジヤマ・ミドリ推し――強く賢く、しかしどこか儚いヒロイン像

女性キャラクターの中で圧倒的な人気を誇るのが、通信・オペレーターとして大空魔竜のブリッジに立つフジヤマ・ミドリです。大文字博士の養女として育てられ、隊の中でもっとも冷静に全体を見ている存在でありながら、実はピジョン星人グリーンという異星人でもあるという二重のアイデンティティを抱えたキャラクター。 視聴者の感想では、「ヒロインなのに“守られる側”ではなく、“守る側”の一員として描かれている点が新鮮だった」「感情的になりかけた男性陣の中で、ミドリだけが冷静に判断している場面が多くて惚れた」といった意見が目立ちます。 日常回では年相応の女の子らしい表情を見せる一方、任務中には感情を抑えて淡々と状況報告をこなす姿が強く印象に残り、「仕事のできる女性への憧れを、子どもながらにくすぐられた」という女性視聴者の声もあります。また、自身の出自を知り、大文字博士と一時別れるエピソードでは、普段のクールさが崩れ落ちるような号泣シーンが描かれ、「それまでの我慢強さとのギャップで余計に泣かされた」「あの回で完全にミドリ推しになった」という感想も少なくありません。ヒロインでありながら、単なる恋愛要員ではなく“物語の要”として機能している点も、彼女が長年愛される理由のひとつでしょう。

ヤマガタケ・ハチロー・ファン・リー・ブンタ……“ムードメーカー組”の根強い人気

主人公やヒロインだけでなく、いわゆる“サブキャラ組”に強い愛着を持つファンも多いのが『大空魔竜ガイキング』の特徴です。たとえば、剣竜バゾラーのパイロットであるヤマガタケは、豪快で短気、時にサンシローとぶつかることも多いキャラクターですが、仲間のためなら身を張る熱い一面があり、「不器用な兄貴分」として根強い支持を集めています。 「派手な必殺技や見せ場があるわけではないのに、ヤマガタケの怒鳴り声や笑い声が一番記憶に残っている」「やられ役に回ることも多いけれど、最後の一踏ん張りで流れを変えてくれるところが好き」といった、“地味だけど欠かせないポジション”として愛されている様子が感想から伺えます。 ハチローは、マスコット的な少年クルーでありながら、ときに大人顔負けの勇気を見せるキャラクターとして人気です。単なる“子ども枠”ではなく、暗黒ホラー軍団の策略にいち早く気づいたり、危険を承知で友だちを助けに飛び込んだりするエピソードが多く、「自分もハチローみたいに、怖くても一歩を踏み出せる子どもになりたかった」という声もあります。 翼竜スカイラーのパイロットであるファン・リーや、魚竜ネッサーを操るハヤミ・ブンタも、それぞれ異なるカラーで作品を彩る存在です。ファン・リーはクールな雰囲気と、故郷にまつわるエピソードで見せる繊細な心の揺らぎが魅力で、「一見軽そうに見えて、実は一番影があるキャラ」として密かに人気を集めています。ブンタは粗野な口調ながらも仲間思いで、ピンチの時には真っ先に前線へ飛び込んでいくタイプ。ふだんはギャグを飛ばしているのに、シリアス回での真剣な表情がギャップとして刺さり、「大人になって見返したら、ブンタの良さがやっと分かった」という感想も少なくありません。

大文字博士・サコンゲンなど“大人キャラ”推しの視点

年齢層が上がるほど支持が増えるのが、大空魔竜戦隊をまとめる大文字博士や、頭脳担当のサコンゲンといった“大人側のキャラクター”です。大文字博士は大空魔竜とガイキングの開発者であり、地球防衛の司令官でもありますが、隊員たちに対しては単なる上官ではなく、“育てる大人”として接しているのが印象的です。 視聴者の中には、「子どもの頃は怖いおじさんだと思っていたのに、見返したらすごく優しい人だった」「任務と家族としての情の間で揺れる姿に共感した」という感想も多く、大人になってからその懐の深さに気づくケースが少なくありません。 サコンゲンは、メカニックや作戦面で戦隊を支える頭脳派であり、皮肉屋なセリフ回しと冷静な視線が特徴です。彼のファンは、「現場で一番“社会人っぽい”」「感情で動くメンバーたちのフォローに回っている姿に、自分の仕事を重ねてしまう」といった理由で推していることが多く、派手な戦闘シーンよりも、ブリッジでの会話劇や作戦会議のやり取りに目が行くタイプの視聴者から熱い支持を受けています。 大人キャラ推しのファンの多くは、「子どもの頃は主役にしか目が行かなかったけど、今は裏方のかっこよさが分かるようになった」と語っており、そうした視点の変化もまた、『ガイキング』という作品を何度も見直したくなる要因のひとつになっています。

ダリウス大帝&暗黒ホラー軍団――“敵キャラ推し”の楽しみ

『大空魔竜ガイキング』には、“敵キャラ推し”のファンも少なくありません。ゼーラ星文明の延命システムとして生み出されながら、自らの意思で地球侵略を進めるダリウス大帝は、その冷徹さとカリスマ性から「悪役としての完成度が高い」と評されることが多く、幹部クラスのデスモントやダンケル、アシモフらと合わせて“暗黒ホラー軍団推し”という一大勢力を形成しています。 彼らを推すファンの多くは、「単に残酷なだけでなく、滅びゆく文明を背負っている悲哀があるところに惹かれる」「部下に対する扱いが厳しいが、その裏にある“ゼーラ星を救うためには手段を選べない”という焦りが見える」といった点を好んでおり、最終決戦に至るまでの過程で、敵側の立場から物語を見直す楽しみ方も生まれています。 また、暗黒怪獣たちのデザインや戦い方そのものが好きだというファンも多く、「ガイキングよりも暗黒怪獣の玩具を集めていた」「怪獣の方に感情移入してしまう回があった」といった感想も見られます。こうした“敵推し”文化は、現在では多くの作品で見られるようになりましたが、70年代作品としてはかなり早い段階から芽生えていたと言ってよく、『ガイキング』がロボットアニメの楽しみ方を広げた一例とも言えるでしょう。

視聴者の成長とともに変わる“推し”――世代をまたぐキャラクター愛

興味深いのは、『大空魔竜ガイキング』における「好きなキャラクター」が、視聴者の年齢とともに変化していく、という声が非常に多い点です。子どもの頃はサンシローやガイキングそのものに憧れ、中高生になるとピートやファン・リーといったクール系のキャラに目が行くようになり、大人になって見返すと大文字博士やサコンゲンに共感するようになる――そんな“推し変遷”を辿ったファンの話は、インタビューやネット上の感想でも頻繁に見られます。 それは裏を返せば、『ガイキング』という作品が、年代によって刺さるキャラクターが変わるほど多層的な群像劇を備えている、という証でもあります。人生経験を重ねることで、自分の中の価値観や立場が変わり、それに応じて物語の見え方も変わっていく――そんな“再鑑賞の楽しさ”を提供してくれるタイトルだからこそ、「久しぶりに見返したら、新しい推しができてしまった」という現象が繰り返し起こるのでしょう。 ロボットアニメでありながら、キャラクター単体ではなく、“チームの一員としての顔”や“過去と葛藤を抱えた一人の人間としての顔”が丁寧に描かれている『大空魔竜ガイキング』。視聴者がそれぞれの人生のタイミングで、自分の立場に近い誰かを推しキャラとして見つけられる――この懐の深さこそが、本作が長年にわたって愛され続けている大きな理由のひとつだといえるでしょう。

[anime-8]

■ 関連商品のまとめ

映像関連商品 ― VHSからLD、DVD-BOXへと続くソフトの系譜

『大空魔竜ガイキング』の関連商品を語るうえでまず触れたいのが映像ソフトの展開です。テレビ放送当時は家庭用ビデオデッキが普及し始めたばかりで、リアルタイム視聴が基本でしたが、80年代後半になると、東映ビデオによるVHSソフトが発売され、一部の人気エピソードが“公式に手元へ置ける”形で登場しました。収録話数は限られていたものの、第1話・第2話といった導入部や、有名な名勝負回が中心にピックアップされており、「録画もしていなかったあの時代の映像が、きれいなパッケージで見直せる」という点で、コアなファンから熱い支持を集めました。その後、90年代半ばになると映像マニア向けのフォーマットとしてレーザーディスク(LD)が台頭し、『大空魔竜ガイキング』も全6巻構成のLDシリーズとしてリリースされます。1巻につき多数話数を収録したボリューム感のある仕様で、ジャケットには描き下ろしイラストや場面写真が使われ、ブックレットに設定や解説が付くなど、「資料性も兼ね備えたコレクターズアイテム」として位置づけられていました。21世紀に入ると、ついに全44話を一気に楽しめるDVD-BOXが登場します。東映ビデオから発売された7枚組BOXは、全話収録はもちろん、オープニング・エンディングのノンテロップ映像やブックレットといった特典も備え、放送世代のファンはもちろん、リメイク版から興味を持った新規ファンにとっても“決定版”と呼べる内容でした。 近年はDVD-BOXのほか、CSチャンネルや配信サービスでの再放送・配信も行われており、「物語を通しで見直したい人はBOX、気軽に触れたい人は配信」という二つの入り口が整っているのも、ガイキング関連映像商品の特徴です。

書籍・ムック・児童向け本 ― 設定資料からストーリーダイジェストまで

書籍の分野では、放送当時に発売された子ども向けのカラー絵本・ストーリーブックに始まり、近年の資料性の高いムック本まで、幅広いラインナップが存在します。70年代後半には、学習雑誌系の増刊やテレビ絵本シリーズとして、大空魔竜やガイキング、暗黒怪獣を大きく描いたフォトストーリー形式の本が多数刊行されました。ストーリーを写真と短い文章で追える構成になっており、まだビデオが一般的ではなかった子どもたちにとっては、「番組がない日もガイキングの世界に浸れる紙のビデオテープ」のような存在だったと言えるでしょう。また、当時の児童向け図鑑や“テレビマガジン”系の雑誌では、基地内部の断面図やメカの設定画なども紹介されており、メカニカルな部分に興味を持つファンの心を掴みました。 その流れを受けて、現代に入ると、資料性に特化したムック本も登場します。たとえば「EAシリーズ LEGEND OF ガイキング」は、旧シリーズとリメイク版の両方を扱いながらも、前半に『大空魔竜ガイキング』の秘蔵設定資料やデザイン画を大量収録した決定版的な一冊で、当時の台本やプロット、玩具展開との関係などにも踏み込んだ内容になっています。 こうした書籍は、純粋に作品を懐かしむだけでなく、「あの恐竜要塞や骸骨ロボはどのようなコンセプトで生まれたのか」といった制作背景に興味を持つファンにとって、非常にありがたい資料群となっています。

音楽ソフト・サウンドトラック ― 主題歌からBGMコレクションまで

音楽面の関連商品も、『大空魔竜ガイキング』の人気を支える重要な柱です。放送当時は、オープニング「大空魔竜ガイキング」とエンディング「星空のガイキング」を収録したシングルレコード(ドーナツ盤)が発売されました。ジャケットにはガイキングや大空魔竜の雄姿が描かれ、子どもたちはプレーヤーに針を落とすたびに、テレビの興奮を自宅でも追体験していたと言われます。その後、主題歌や挿入歌をまとめたLPレコード、カセットテープも登場し、堀江美都子が歌う「たたかいの野に花束を」など感傷的な楽曲も含めて、作品世界を音だけで味わえるアルバムが充実していきました。 2000年代に入ると、コロムビアの「ANIMEX1200」シリーズの一環として、『テレビオリジナルBGMコレクション 大空魔竜ガイキング』がCDで発売されます。これは放送後しばらくしてリリースされたBGMアルバムをCD化したもので、主題歌・エンディングのTVサイズに加え、劇伴BGMを多数収録。戦闘シーンのブラスアレンジや、大空魔竜発進シーンを彩るメドレー、「ミドリの哀愁」をテーマにしたしっとりした曲など、映像とともに記憶されていたメロディがまとめて蘇る構成になっています。 さらに、主題歌・挿入歌を網羅した“全曲集”的なCDや、英語版主題歌を併録したサントラ盤も登場しており、国内外のファンが様々なバージョンを聴き比べて楽しめる環境が整っているのも特徴です。配信時代の現在では、一部楽曲がストリーミングサービスやダウンロード販売でも解禁されており、「まずは主題歌だけでも聴いてみたい」というライト層が気軽にアクセスできる入口にもなっています。

ホビー・おもちゃ・超合金 ― 70年代ロボ玩具の象徴的ラインナップ

玩具分野では、ポピー(現・バンダイ)による超合金シリーズが、ガイキング関連商品の中心的存在です。特に有名なのが「DX超合金 大空魔竜ガイキング(GA-50)」で、大空魔竜と小サイズのガイキング超合金がセットになった大型玩具。大空魔竜本体にガイキングを格納できるギミックや、変形・合体遊びが可能な構造は、当時の子どもたちにとって夢の詰まったアイテムでした。 ウインドウ箱から中身が見えるパッケージデザインも、店頭でのワクワク感を高める重要な要素となり、いま振り返っても“昭和ロボット玩具の象徴”といえる存在感を放っています。 ほかにも、単体版の超合金ガイキング、ポピニカブランドによるメカニック玩具、大空魔竜のソフビ、食玩サイズのミニフィギュアなど、さまざまな価格帯・サイズのアイテムが展開されました。超合金は重量感のあるダイキャストボディと、ミサイル発射ギミック、フェイスオープンを模した可動など、「触って楽しい」「飾って映える」という双方の魅力を備えた仕様で、現代でもヴィンテージ玩具として高い評価を受けています。 近年は復刻や新規解釈によるハイターゲット向けフィギュアも登場しており、ディテールを現代クオリティで再構築した合金トイや可動フィギュアが、往年のファンはもちろん、リメイク版から入った世代にも支持されています。

ゲーム・ボードゲーム・立体パズル ― “遊べるガイキング世界”の広がり

ゲーム関連商品としては、当時のアニメ恒例ともいえるボードゲームやカードゲームが多数存在します。すごろく形式のボードゲームでは、大空魔竜の内部や暗黒ホラー軍団の基地を模したマップ上をコマが進み、“敵基地に潜入せよ!”“フェイスオープン成功で一気に前進”といったイベントマスが用意され、子どもたちはサイコロを振りながらテレビさながらの攻防を楽しみました。カードゲームでは、ガイキングや大空魔竜、暗黒怪獣の戦闘力や特殊能力が数値として表現され、「どの怪獣が一番強いのか」を友達同士で議論しながら遊ぶスタイルが人気を集めます。 そのほか、立体パズルやジグソーパズルといった“頭を使うホビー系ゲーム”も展開されており、完成したパズルを部屋に飾ることで、ひとつのインテリアとして楽しむファンも少なくありませんでした。時代が下ると、『スーパーロボット大戦』シリーズなど、さまざまなロボット作品が共演するゲームにガイキングが参加し、“ゲームをきっかけにオリジナル作品へ興味を持つ”という新たな導線も生まれています。こうしたクロスオーバータイトルの存在も、長い年月のなかでガイキングという名前を埋もれさせず、次の世代へとバトンを渡す役目を果たしていると言えるでしょう。

食玩・文房具・日用品 ― 日常生活に溶け込んだガイキンググッズ

『大空魔竜ガイキング』は、学校生活や日常の中で使えるキャラクターグッズも多く展開されました。文房具では、ノート、下敷き、鉛筆、消しゴム、筆箱といった定番アイテムにガイキングや大空魔竜のイラストが大きくプリントされ、男の子たちのランドセルや机の中を“ガイキング一色”に染めていきます。特に大空魔竜が海から浮上するシーンや、ガイキングが暗黒怪獣に立ち向かうシーンを大胆に切り取った下敷きは人気が高く、授業中もつい図柄を眺めてしまう子どもが続出したとか。 食玩としては、ガムやチョコレート、ラムネ菓子などに、小さなカードやシール、ミニフィギュアが付属した商品が多数登場しました。パッケージには各話の名シーンやキャラクターが使用され、商品そのものよりも「中のオマケ目当てで買っていた」という声も多く聞かれます。また、コップや弁当箱、歯ブラシセット、プラカップなどの実用品も人気を博し、「毎日のごはんや歯みがきの時間が楽しみになるキャラクターグッズ」として家庭内にもガイキングの存在が浸透していきました。こうした日用品系グッズは、ハードなコレクター向けというよりも、当時の子どもたちの“思い出のかけら”として記憶に残っており、今になって中古市場で見つけると、強烈なノスタルジーを呼び起こすアイテムとなっています。

リメイク版・コラボ商品による“第二の波”

2000年代に放送されたリメイク作品『ガイキング LEGEND OF DAIKU-MARYU』の登場は、旧作関連商品の展開にも新たな波をもたらしました。リメイク版の放送に合わせて、旧作DVD-BOXやサウンドトラックが改めて注目を集め、書店には旧作と新作を一冊にまとめた資料ムックが並ぶようになります。 また、リメイク版のプラモデルやフィギュアと同時に、旧ガイキングを題材にした限定カラー版や再販アイテムが企画されるなど、「二世代のガイキングファンが同じ棚の前で立ち止まる」という光景も珍しくなくなりました。近年では、昭和ロボットアニメをテーマにしたアパレルや雑貨ブランドとのコラボで、ガイキングのシルエットやロゴをデザインしたTシャツ、トートバッグ、ステッカーなども登場し、“さりげなく身につけられるガイキング”として新しい楽しみ方を提案しています。

関連商品全体から見える、『ガイキング』ブランドの特徴

こうしてカテゴリーごとに振り返ってみると、『大空魔竜ガイキング』の関連商品は、大きく二つの軸で展開されてきたことが分かります。ひとつは、超合金やボードゲーム、食玩など、放送当時の子どもたちが「遊んで触れる」ことを前提にしたライン。もうひとつは、DVD-BOXや資料ムック、サウンドトラックCDなど、大人になったファンや新規視聴者が「作品世界を掘り下げる」ためのラインです。前者は、当時の少年少女にとっての“日常の相棒”として消費され、後者は時を経てからの“記憶の再生装置”として機能しているとも言えます。 映像・音楽・玩具・書籍・日用品といった多方面に広がる関連商品群を眺めると、ガイキングという作品が単にテレビの前だけで完結するコンテンツではなく、生活のさまざまな場所に入り込みながら、長い年月をかけて世代をまたいで受け継がれてきた“ブランド”であることが見えてきます。どのカテゴリーから入っても、その先には必ず本編映像や音楽、キャラクターたちのドラマへとつながる導線が用意されている――この立体的なメディア展開こそが、『大空魔竜ガイキング』関連商品の最大の魅力と言えるでしょう。

[anime-9]

■ オークション・フリマなどの中古市場

70年代ロボットアニメらしい、“幅広く・奥深い”中古マーケット

『大空魔竜ガイキング』関連アイテムの中古市場は、いかにも昭和ロボットアニメらしく、映像ソフトから超合金、サントラCD、紙モノ、文房具まで、とにかくジャンルが多彩です。ヤフオク!など大手オークションサイトで「大空魔竜ガイキング」をキーワードに過去落札分を見てみると、ここ120〜180日だけでも600件以上が成立しており、平均落札価格は約2万円前後というデータも確認できます。 この数字には安価なカードや小物類から高額な超合金までが含まれるため、実際の価格帯は数百円〜数十万円と非常にレンジが広く、“どのジャンルを集めるか”によって必要な予算感も大きく変わってきます。映像ソフト・音楽ソフトは比較的安定した相場を形成しつつ、超合金や当時物玩具がプレミア化しがち、というのがガイキング関連中古市場の大きな傾向だと言えるでしょう。

映像関連商品 ― DVD-BOXは今も人気のコレクターズアイテム

映像ソフトの中核となるのは、東映ビデオから発売されたDVD-BOXです。定価48,400円のBOXが、中古ショップでは2〜3万円前後で販売されている例が見られ、たとえばBOOKOFFオンラインでは中古価格28,600円(定価の約40%オフ)といった表示が確認できます。 一方、ヤフオク!などのオークションでは、「初回生産限定」をうたったBOXが7〜8万円台の即決価格で出品されているケースもあり、特典の有無や外箱の状態によっては、通常の中古ショップ相場を大きく上回る値付けになることもあります。 これは、初回版ならではのスリーブケースやブックレット、ノンテロップOP/EDなどの特典を重視するコレクターが一定数存在するためで、「外箱まで美品」「帯・応募券付き」といった条件が揃うと、コレクション性が一段と高まると見なされるからです。 VHSやLDは、メディア自体が旧世代となっていることもあり、単巻であれば1,000〜数千円程度に収まることが多い一方、ジャケ絵や当時のデザインを重視するコレクターから根強い需要があります。特に、第1巻(第1話収録)や最終巻といった“節目”を飾る巻は箱絵の人気も高く、まとめ売りや美品セットとして出品された場合、単純な本数×平均価格よりも高値で決着するケースも少なくありません。出品写真でジャケットの退色、スリーブの擦り傷、インナージャケットの有無などをしっかり確認し、「鑑賞用なのか、資料・コレクション用なのか」を自分の用途と照らし合わせて入札するのがポイントです。

音楽CD・サウンドトラック ― 手頃だが油断できないプレミアの世界

音楽関連では、コロムビアからリリースされた『テレビオリジナルBGMコレクション 大空魔竜ガイキング(ANIMEX1200シリーズ 69)』が中古市場で定番化しています。たとえばBOOKOFFオンラインでは、中古価格1,760円前後で販売されており、在庫店舗も複数確認できるため、「まずはBGMをまとめて聴いてみたい」というファンにとっては比較的入手しやすい一枚と言えるでしょう。 一方、ヤフオク!で「大空魔竜ガイキング CD」と絞り込むと、ここ120〜180日での平均落札額は約2,100円前後、最安490円〜最高6,650円という結果も出ており、タイトルや状態によって価格差が大きいことが分かります。 特に、帯付きの初回盤や、ジャケットデザインにこだわりのある再発盤、英語版楽曲を併録したバリエーションなどは、コレクター人気が高くなりがちで、「同じ収録内容なのに、ジャケット違いで集めている」というファンも少なくありません。 フリマアプリでは、「子どもの頃に買ったものをそのまま出しました」という個人出品も多く見られますが、ディスクの盤面状態や歌詞カードの破れ・日焼け、帯の有無などが価格に直結します。視聴用として割り切るなら多少のスレは問題にならないものの、コレクション目的であれば、商品写真の解像度や説明文の細かさを確認し、必要であれば出品者に追加写真を依頼するなどして慎重に見極めるのがおすすめです。

超合金・ビンテージ玩具 ― まさに“玉石混交”のハイエンド市場

中古市場でもっとも熱気が高いのは、やはりポピー製を中心とした超合金・ビンテージ玩具の分野です。ヤフオク!の「大空魔竜 ga-50」落札履歴を見ると、過去180日での落札価格は最安5,400円から最高51万3,000円、平均15万〜16万円前後という極端な振れ幅が出ており、状態・付属品の違いが価格に大きく影響していることがわかります。 同様に「dx大空魔竜ガイキング(超合金)」で絞ると、過去180日での落札価格は最安1,000円・最高51万3,000円・平均約8.3万円というデータもあり、箱やブリスターの有無、各種パーツ・シールの完備、ミサイルの残り本数、説明書の有無といった要素が相場を大きく左右していることが見て取れます。 さらに「大空魔竜ガイキング 超合金」という広めの条件で検索すると、過去180日で約370件が落札されており、平均落札価格は23,000円強、最安22円〜最高72万5,000円という壮絶なレンジが示されています。 ここから分かるのは、「同じ“ガイキングの超合金”といっても、復刻版・限定版・当時物・欠品ありジャンクなど、多種多様なバリエーションが混在している」という事実です。 当時物のDX大空魔竜やGA-50は、箱付き・完品・美品であれば“ひとつの高級腕時計”並みの価格になることも珍しくなく、コレクター同士の入札合戦になった場合、相場以上の値段まで跳ね上がることもあります。一方で、パーツ欠品や破損を抱えたジャンク品であれば、数千円〜1万円前後で落札されるケースもあり、「自分でレストアして飾る用」「当時物の雰囲気だけ味わいたいから、多少のキズは気にしない」というライトな楽しみ方も十分可能です。超合金を狙う際には、①当時物か現行(復刻)か、②パーツの欠品有無、③塗装剥げ・メッキのくすみ具合、④箱・中敷き・ブリスターの残存状態、などをチェックし、“自分がどこまでこだわるか”を事前に決めておくと良いでしょう。

書籍・ムック・紙モノ ― 資料性とコンディションのバランス

書籍・ムック系は、映像や玩具と比べるとやや落ち着いた相場ながら、内容次第ではじわじわと値上がりしているジャンルです。放送当時の児童向け絵本やTV絵本は、500〜2,000円前後で取引されることが多いものの、カバー欠けや落書き、ページの破れなどのダメージがあるものも少なくなく、「資料として読めればOK」なのか「コレクションとして美本が欲しいのか」で選び方が変わります。 一方で、近年刊行された資料ムック――旧作とリメイク版をまとめて振り返る解説書や、設定資料を大量収録したムック本――などは、発売当初こそ定価前後で見かけますが、重版がかからないまま在庫が減ってくると、じわりじわりと中古価格が上昇していく傾向があります。内容的には、作品解説だけでなく、キャラクターデザインやメカニックデザインのラフ、海外展開の資料、玩具展開の一覧など、“コレクター的視点”に役立つ情報が詰まっているものが多く、映像・玩具収集のガイドブック的役割も担っています。そのため、「これからガイキングのグッズを本格的に集めたい」という人は、真っ先にソフト本体や超合金を追いかけるよりも、まず資料ムックを1冊押さえておくと、長期的には賢い買い物になることも多いです。

小物グッズ・日用品 ― 価格以上に“思い出価値”で選ばれるジャンル

文房具や食玩、日用品といった小物グッズは、単品価格としては数百円〜2,000円程度に収まることがほとんどですが、ガイキング世代にとっては“いちばんノスタルジーを刺激される”カテゴリーでもあります。下敷きやノート、鉛筆、シール、消しゴム、当時の雑誌付録などは、未使用のデッドストック品であってもそこまで法外な値段になることは少なく、「昭和グッズ」カテゴリとして1,000〜3,000円前後で落札されるケースが多めです。とはいえ、キャラクターの描かれ方やロゴのデザインが今見ると非常に味わい深く、「この下敷きで勉強していた」「このお弁当箱を毎日使っていた」という個人的な記憶と直結するため、コレクター間では“お金では測れない価値”として語られることもあります。 また、このジャンルはフリマアプリでの個人放出が比較的多く、「押し入れの片付けをしたら出てきた」といった出品も珍しくありません。そのため、検索キーワードを「ガイキング」だけでなく、「ロボットアニメ 下敷き」「70年代 アニメ 文房具」といったあいまいなワードも組み合わせると、思わぬ掘り出し物に出会えることも。価格交渉がしやすいのもフリマアプリの特徴なので、「状態と相場を見比べながら、予算内で思い出アイテムをひとつ拾う」という楽しみ方もおすすめです。

フリマ・オークション利用時の注意点と、賢い立ち回り方

『大空魔竜ガイキング』に限らず、昭和ロボットアニメ関連の中古市場では、商品の状態・真贋・再販版との見分けなど、注意すべきポイントがいくつか存在します。まず、超合金やプラモデルについては、①当時物と復刻版で刻印やパッケージが違う、②パーツだけ後年のものに差し替えられている、③本体はオリジナルだがミサイルや武器が別商品から流用されている、といったケースもあり、「とにかく安く手に入ればOK」という人でない限り、写真や説明文をよく読み込み、怪しい点があれば出品者に質問するのが鉄則です。 また、DVD-BOXやCDなどメディア商品では、シュリンク有無や帯付きといった要素が価格に強く影響する一方で、「ディスクの読み取り面に傷が多い」「ブックレットに書き込みがある」といったコンディションは写真だけでは分かりにくい場合があります。ショップ経由の中古品はある程度の検品がされていますが、個人出品では“主観での評価”になりがちなので、「再生チェック済み」「ノイズなく視聴できることを確認」といった記述があるかどうかも確認ポイントになります。 さらに、海外サイトや個人輸入系のルートでは、非公式のブート盤やコピー品が紛れ込むリスクもゼロではありません。特に妙に安価なDVDセットや、公式と異なるジャケットデザインのCDなどは、一度冷静になって「なぜこの価格なのか」を考えた方が安心です。信頼できるショップ・出品者を見極めるためにも、評価欄や過去の取引履歴をチェックし、“ガイキング関連を継続的に扱っているかどうか”を目安にすると良いでしょう。

中古市場から見えてくる、『ガイキング』という作品の“生き続け方”

最後に、『大空魔竜ガイキング』の中古市場全体を俯瞰してみると、単なる「レトロアニメのグッズ」という域を越えた広がりが見えてきます。高額化する超合金やDVD-BOXは、いわば作品の“核”を象徴する存在であり、その周囲を、比較的手を出しやすいサントラCDや文房具、食玩、小さなフィギュアたちが取り巻いているイメージです。どのアイテムも、かつてテレビの前でガイキングを見ていた人々の記憶と結びついており、「大空魔竜が海から浮上する姿」「ささきいさおの主題歌」「骸骨ロボの奇抜なシルエット」といった断片的なイメージを、具体的な“モノ”として手元に呼び戻してくれます。 オークションやフリマアプリを覗いてみると、今なおコンスタントにガイキング関連が売買されていることが分かり、「放送から半世紀近く経っても、作品世界がファンの間で循環し続けている」ことを実感できます。新品ではもう手に入らない物も多いからこそ、状態の良い個体が次の持ち主のもとへ渡り、また新しい思い出を刻んでいく――『大空魔竜ガイキング』という作品は、その中古市場の賑わいを通しても、いまだに“現役”であり続けていると言っていいでしょう。コレクターとして本格的に狙いにいくもよし、懐かしのアイテムを一つだけ手に入れて眺めるもよし――自分なりの距離感で、この“昭和ロボットの宝庫”に触れてみるのがおすすめです。

[anime-10]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

大空魔竜 ガイキング VOL.3 [ 神谷明 他 ]

テレビオリジナルBGMコレクション 大空魔竜ガイキング [ (アニメーション) ]

大空魔竜ガイキング VOL.3 [DVD]

評価 5

評価 5大空魔竜ガイキング VOL.2 [DVD]

評価 5

評価 5大空魔竜ガイキング VOL.1 [DVD]

評価 5

評価 5大空魔竜ガイキング 全44話BOXセット ブルーレイ【Blu-ray】

大空魔竜ガイキング VOL.4 [DVD]

評価 5

評価 5

![大空魔竜 ガイキング VOL.3 [ 神谷明 他 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/jan_4988101/4988101147885.jpg?_ex=128x128)

![テレビオリジナルBGMコレクション 大空魔竜ガイキング [ (アニメーション) ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3447/4988001973447.jpg?_ex=128x128)

![大空魔竜ガイキング VOL.3 [DVD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/guruguru-ds/cabinet/885/dstd-7789.jpg?_ex=128x128)

![大空魔竜ガイキング VOL.2 [DVD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/guruguru-ds/cabinet/604/dstd-7788.jpg?_ex=128x128)

![大空魔竜ガイキング VOL.1 [DVD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/guruguru-ds/cabinet/130/dstd-7787.jpg?_ex=128x128)

![大空魔竜ガイキング VOL.4 [DVD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/guruguru-ds/cabinet/622/dstd-7790.jpg?_ex=128x128)

![大空魔竜ガイキング VOL.1〜4 全4巻 [DVDセット]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/guruguru-ds/cabinet/419/6202112240419.jpg?_ex=128x128)