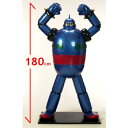

なつかしのテレビアニメ 鉄人28号・ビッグA 等身大フィギュア ※ 大型商品のため送料別途かかります。ご注文後に金額お知らせ致..

【原作】:横山光輝

【アニメの放送期間】:1963年10月20日~1965年11月24日

【放送話数】:全97話

【放送局】:フジテレビ系列

【関連会社】:TCJ、江崎グリコ、グリコ協同乳業

■ 概要

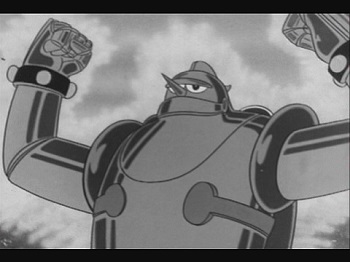

● テレビ黎明期に誕生した巨大ロボットアニメの原点

1963年10月20日から1965年11月24日にかけて、フジテレビ系列で放送された『鉄人28号』は、日本のテレビアニメ史における最初期の作品のひとつであり、のちのロボットアニメ文化を切り拓いた記念碑的な存在である。原作は漫画家・横山光輝による同名コミックで、もともとは戦後の少年雑誌「少年」で連載されていた。その人気の高さからテレビアニメ化が決定し、モノクロ放送ながら当時の子どもたちに圧倒的なインパクトを与えた。まだ「アニメーション」という言葉自体が一般的ではなかった時代に、メカと少年の絆を描いた本作は、家庭の茶の間に“未来の夢”を運んだのである。

この時期、日本のテレビアニメは手塚治虫の『鉄腕アトム』が放送開始から社会現象となっており、『鉄人28号』はその流れを継ぐ形で登場した。だがその方向性はアトムとは異なり、科学の進歩に潜む危うさと、人間の心によって変わる“力”の行方を描いた点で独自性を放っていた。リモコンひとつで善にも悪にもなる鉄人という存在は、当時の子どもたちに強い倫理的問いを投げかけるものだった。

● 横山光輝作品のアニメ化と制作の裏側

『鉄人28号』は横山光輝の作品として初めて映像化されたタイトルでもある。制作を担当したのは「TCJ(現・エイケン)」で、当時のアニメ制作現場は現在のような分業体制ではなく、作画・背景・仕上げを少人数のスタッフが兼任することも珍しくなかった。放送開始当初は週1回ペースの放送で、第1期は第1話から第83話(1963年10月~1965年5月)、第2期は第84話から第96話(1965年9月~11月)まで続いた。さらに総集編を含めると全97話に達し、当時としては長寿アニメシリーズに数えられる規模だった。

スポンサーには江崎グリコおよびその関連会社であるグリコ乳業が名を連ねており、オープニングの最後には「グリコ、グリコ、グ~リ~コ~♪」というおなじみのコーラスが流れた。この“グリココール”は子どもたちの記憶に深く刻まれ、スポンサーの存在が作品の一部として機能していたことを象徴している。また、冒頭で「グリコ劇場」という字幕が表示されるのも特徴で、当時のテレビアニメがいかに企業広告と密接に結びついていたかを示す貴重な事例でもある。

● モノクロ映像が生み出す独特の緊張感

『鉄人28号』はモノクロ放送であったが、それがかえって作品全体に硬質で緊迫した空気を与えていた。光と影のコントラストが強調され、特に夜の戦闘シーンでは都市の闇の中に浮かび上がる鉄人の巨大なシルエットが視聴者の心を掴んだ。これはのちにアニメファンや映画研究者の間で「日本アニメにおけるノワール的映像表現の始まり」とも評されている。

また、音響面でも特徴があり、効果音には実際の機械音や金属音が多用された。鉄人の足音や起動音、爆発音など、モノクロ映像に合わせた“聴覚的リアリズム”が追求されていたのだ。BGMには越部信義らが関わり、軍楽調の重厚な音楽が戦闘の緊張感を高めている。こうした工夫によって、カラーアニメが主流となる以前から映像と音の融合によるドラマ性が確立されていた。

● 物語構成と放送スケジュールの特徴

『鉄人28号』の物語は、基本的に一話完結型でありながら、複数話にまたがる長編エピソードも存在した。少年探偵・金田正太郎が、亡き父・金田博士の残したロボットを正義のために操るという軸は全話に共通しているが、敵対組織や登場キャラクターはエピソードごとに変化する。特に国際犯罪組織PX団との戦いはシリーズの中核を成すテーマで、冷戦期の国際情勢を背景に“科学技術の軍事利用”というメッセージ性が込められていた。

第1期では鉄人をめぐるさまざまな事件を中心に、正太郎の成長と責任感が描かれる。第2期ではより国際的な視点が加わり、外国の科学者やスパイとの攻防が描かれ、スケールが一段と拡大した。放送スケジュールの後半には、総集編や再放送も組み込まれており、人気の高さから再構成版が制作されたことも当時としては異例である。

● 戦後日本社会と“鉄人”という象徴

『鉄人28号』が放送された1960年代初頭は、戦後復興期から高度経済成長期への移行期であり、科学と技術への憧れが社会全体に満ちていた。同時に、第二次世界大戦の記憶がまだ人々の心に残る時代でもあった。物語の中で鉄人はもともと“戦争のために造られた兵器”でありながら、少年の手によって“平和の守り手”へと変わっていく。この構図こそが当時の日本人にとって強いカタルシスを生み、技術の持つ二面性を象徴する存在として心に刻まれた。

鉄人をリモコンで操るという設定も、単なるアイデアではなく「人間が力をどう使うか」という倫理的テーマを象徴している。正太郎の選択は、視聴者に“正義とは何か”“技術の使い方は誰が決めるのか”という問いを投げかけ続けた。その意味で『鉄人28号』は、単なるアクション作品ではなく、戦後の科学観と少年の成長物語を重ね合わせた哲学的な作品でもあった。

● 当時のアニメ制作現場と業界への影響

本作の成功は、当時のアニメ制作会社に大きな刺激を与えた。『鉄腕アトム』に続いて週刊放送が可能になったことで、テレビアニメ産業が一気に拡大。多くのアニメスタジオが次々に設立され、日本のアニメ文化が形成されていく礎となった。また、『鉄人28号』のスタッフの中には、後に『エイトマン』や『遊星少年パピイ』など、同時代の人気作品を手がける人材も多く、ここでの経験が60年代アニメ黄金期を築く原動力になった。

放送終了後も『鉄人28号』は何度も再放送され、1970年代以降にはカラーリメイク版も登場。さらには2004年のテレビアニメ版、2005年の実写映画化へとつながり、半世紀を越えて受け継がれるブランドとなった。その源流にある1963年版こそ、日本のロボットアニメの“原型”として、今も研究・再評価が続いている。

● まとめ:科学と少年の希望を描いた原点

『鉄人28号』は、単なるモノクロ時代の懐かしのアニメではなく、「技術と人間の共存」という普遍的なテーマを描いた先駆的作品である。戦後の日本が“科学の進歩に希望を託していた時代”に誕生したこの物語は、少年と機械の絆を通して、人間の心の在り方を問い続けた。善と悪を分けるのは力そのものではなく、それを操る人の意思である——そのメッセージは、放送から60年を経た今もなお色褪せない。

[anime-1]

■ あらすじ・ストーリー

● 鉄人との運命的な出会い

物語の中心となるのは、少年探偵・金田正太郎。彼は第二次世界大戦中、秘密裏に巨大ロボット「鉄人28号」を設計した科学者・金田博士の一人息子である。戦争が終わり、父の死の真相を追うなかで、正太郎は父の遺産ともいえる鉄人と運命的に出会う。このロボットは、もともと戦闘兵器として造られたものだったが、正太郎の手によって初めて“正義の味方”として蘇ることになる。

鉄人は自ら意思を持たず、リモコンによって操縦される。その設定が物語の核であり、「使う人間の心次第で、鉄人は正義にも悪にもなる」というテーマが全編を貫いている。

● 科学と犯罪、そして人の欲望

正太郎が鉄人を手に入れて以降、さまざまな敵が彼を狙う。中でも代表的なのが、国際犯罪組織「PX団」である。彼らは鉄人の破壊力を軍事目的で利用しようと企み、正太郎を執拗に追跡する。リーダー格の悪党たちは、科学を悪用しようとする者、権力欲に取り憑かれた者など、人間の“負の側面”を象徴している。

物語では、科学技術そのものが善悪を持つのではなく、それを扱う人間の意志によって結果が変わることが繰り返し示される。これは戦後日本の科学観を象徴しており、子どもたちに“責任ある力の使い方”を考えさせる寓話でもあった。

● 警視庁との協力と正太郎の成長

鉄人28号は当初、軍事目的で開発された経緯から、国家機関の管理下に置かれることを警視庁は望んでいた。しかし、正太郎の父が残した遺言により、「鉄人は善の心を持つ者に操られるべきだ」と判断され、少年探偵である正太郎自身が操縦者として選ばれる。

警視庁の大塚署長は、少年でありながら強い正義感を持つ正太郎を支援し、ときに叱咤しながら導く存在として描かれる。また、科学者・敷島博士は鉄人の整備や研究を担当し、科学的知識の裏付けを与えることで物語にリアリティを加えている。

これらの大人たちとの関わりを通じて、正太郎は単なる“鉄人の操縦者”から、“正義を選び取る人間”へと成長していく。

● 世界を股にかけるスケールへ

シリーズの中盤からは、舞台が日本国内にとどまらず、世界各国の科学者や犯罪組織が絡む国際的な物語へと発展していく。フランスの名探偵クロロホルムの登場や、海外の秘密結社との対決など、当時のアニメとしては異例のスケールの広がりを見せた。

これらのエピソードでは、戦後日本が再び国際社会の一員として歩み始めた時代背景が色濃く反映されている。鉄人28号は“日本発のヒーロー”としてだけでなく、“世界平和の象徴”として描かれ、正太郎の行動が国境を越えた正義を体現するものとなっていった。

● 科学兵器の脅威と人間の心

物語の後半では、鉄人と同じ技術を使って造られた“もう一体の巨大ロボット”や、“暴走した人工頭脳”といった存在が登場する。これらの敵は、科学の進歩がもたらす危険性を象徴する存在であり、「鉄人」という概念そのものに対するアンチテーゼとなっている。

正太郎は、力の暴走を止めるために、自らの意思で鉄人に命令を下す。たとえ敵が同じ科学の産物であっても、人間の手で制御しなければ破滅を招く——この思想は、冷戦時代における核兵器の脅威を連想させ、子ども向け番組でありながら社会的メッセージ性を帯びていた。

● 絆と別れ、そして未来への希望

終盤に向けて、正太郎と鉄人の絆はますます強く描かれていく。鉄人は感情を持たない機械でありながら、正太郎の命令を忠実に守り、時に自らの身を犠牲にして彼を守ろうとする。そうした描写は、まるで鉄人に“心”が宿っているかのような印象を与える。

クライマックスでは、悪の科学者によって鉄人が一時的に奪われ、暴走を始める展開が描かれる。正太郎は涙ながらに鉄人のコントロールを取り戻そうと奮闘し、最終的には“自らの意思”によって再び正義の側に立たせることに成功する。この結末は、単なる勝利ではなく、“信頼と責任”を学んだ少年の成長物語として強い感動を呼んだ。

● 戦争の記憶と平和へのメッセージ

物語全体を通して、戦争の記憶が根底に流れている。鉄人は本来、戦闘用に開発された兵器であり、その存在自体が人間の愚かさと恐ろしさを象徴している。しかし、正太郎がそれを“平和のための力”として使うことで、視聴者に希望のメッセージを投げかけている。

アニメの中で鉄人は、敵を単に破壊するのではなく、悪を止めるために動く。その姿は、暴力ではなく理性によって世界を守るという理念を体現している。これは戦後の日本社会が求めていた“新しいヒーロー像”であり、戦争を知る大人たちにも深い共感を呼んだ。

● 子どもたちが憧れた正義の象徴

放送当時、『鉄人28号』は子どもたちの間で絶大な人気を誇った。玩具店には鉄人のプラモデルやブリキ玩具が並び、街中では「ビルを越えて空を行け!」という主題歌が響いた。少年たちはリモコンを手にする正太郎に自分を重ね、「正しい心で力を使いたい」と夢を描いた。

それは単なる娯楽を超えた教育的意義を持ち、親世代からも「子どもに見せたい番組」として評価された。暴力ではなく、理性と友情によって問題を解決する姿勢が、当時の家庭に安心感を与えたのである。

● まとめ:科学の夢と人間の心の物語

『鉄人28号』のストーリーは、少年が巨大ロボットを操るという単純な構図の裏に、深い哲学を秘めている。それは「人間が作り出した力を、どう使うか」という普遍的なテーマであり、時代を超えて語り継がれる価値を持つ。

正太郎と鉄人の関係は、技術と人間の心の関係そのものである。鉄人が暴走せずに正義の力として機能するのは、正太郎の心が純粋であるからだ。この構図はのちの多くのロボットアニメ——『マジンガーZ』『機動戦士ガンダム』など——へと受け継がれていく原点となった。

科学を信じ、同時にその危うさを忘れない。『鉄人28号』はそのメッセージを、今も静かに伝え続けている。

[anime-2]

■ 登場キャラクターについて

● 主人公・金田正太郎 ― 少年探偵としての使命と成長

物語の中心に立つのは、聡明で勇敢な少年探偵・金田正太郎である。彼は亡き父・金田博士が遺した巨大ロボット「鉄人28号」を受け継ぎ、その力を正義のために使うことを誓う。正太郎はまだ少年でありながら、大人顔負けの洞察力と判断力を持ち、事件解決に挑む姿が印象的だ。

彼のキャラクターは、単なるヒーロー像ではなく「責任を背負う少年」という点で特異である。リモコンひとつで街を壊すことも救うこともできる鉄人を操る責任――それは少年にはあまりにも重い。しかし、正太郎はその力に溺れることなく、常に「人のために使う」という信念を貫いた。

また、正太郎の人物像は当時の日本の子どもたちにとって理想のモデルでもあった。勉強熱心で行動力があり、礼儀正しく、そして誰に対しても公平。彼の姿は「強くて優しい少年」という新しいヒーロー像を提示し、戦後の教育観にも通じる精神性を体現している。

● 敷島博士 ― 科学の理想を体現する知性の象徴

鉄人28号のメンテナンスと研究を担当するのが敷島博士である。白衣をまとい、常に冷静沈着なこの科学者は、正太郎にとって精神的支えであり、科学を人間の幸福のために使うべきだと説く哲学者的存在でもある。

敷島博士の役割は単なる助言者ではない。彼は戦争中に科学者として多くの矛盾や苦悩を経験しており、その過去が彼の発言に重みを与えている。作中では「科学は人の手に渡った瞬間に、善にも悪にもなる」という台詞が印象的で、作品全体のメッセージを代弁している。

正太郎が迷ったとき、彼は感情的に叱るのではなく、理詰めで考えさせる指導を行う。まるで父親のように少年を導く姿は、戦後日本が理想とした“知識ある大人”の象徴でもあった。

● 大塚署長 ― 人間的な温かさを持つ権威者

正太郎を支援する警視庁の大塚署長は、頑固で厳格だが情に厚い人物として描かれる。警察官としての責任感が強く、正太郎の行動を危うく感じる一方で、その正義感と勇気を心から評価している。

彼の存在は、少年ヒーローが単独で活躍するのではなく、大人社会との協力関係の中で正義を実現するという構図を示している。これは『鉄人28号』が単なる子ども向けアニメではなく、“社会全体で平和を守る”というメッセージを持っていたことの証でもある。

また、大塚署長のコミカルな一面や、時に失敗して慌てる姿も描かれ、作品に人間味と親近感を与えている。子どもたちからは「怖いけれど頼れるおじさん」として愛され、正太郎との掛け合いが作品の温かみを支えていた。

● 村雨健次 ― 過去を背負う謎のライバル

正太郎の前に立ちはだかる人物の一人が村雨健次である。彼は元・金田博士の助手であり、科学の力に取り憑かれた天才でもある。村雨は一時、鉄人28号を奪い、自らの野望のために操ろうとする。しかし、彼の行動の根底には“正しい科学を取り戻したい”という複雑な思いも潜んでいる。

冷酷に見えて、どこかに人間的な弱さがある――その二面性こそが村雨の魅力である。後半では正太郎に協力する場面もあり、単なる悪役ではなく、“己の過去と向き合う科学者”としての救いが描かれている。視聴者の中には彼を「悲劇の天才」として記憶する人も多く、後年のアニメやリメイク作品でも人気の高いキャラクターである。

● ブラックドッグ博士 ― 科学の闇を象徴する存在

シリーズを代表する悪役の一人がブラックドッグ博士である。黒いマントを羽織り、不敵な笑みを浮かべる姿は、まさに“古典的悪の科学者”の原型であった。彼は鉄人28号の設計思想を逆手に取り、自らの手で“暗黒の鉄人”を生み出そうとする。

ブラックドッグ博士の目的は単なる破壊ではなく、「科学は力だ」「支配こそ人類の進化」という歪んだ理想を実現することにあった。彼はしばしば正太郎に「お前は子どもにすぎない」と挑発するが、その挑発に負けない正太郎の姿によって、最終的に“純粋な心が科学を救う”というテーマが際立つ。

声優・加茂喜久の重厚な声も印象的で、彼の存在は物語全体の緊張感を支えていた。多くの視聴者が「鉄人の敵」といえば真っ先に思い浮かべるのがこの人物である。

● ナレーション ― 物語を引き締める“語り”の力

本作では、ナレーションが極めて重要な役割を果たしている。白石冬美から藤本譲へと交代しつつ、常にドラマの背後で物語のテンポと緊迫感を演出していた。

当時のアニメは映像表現がまだ限定的であり、視聴者の想像力を補う“語り”が不可欠だった。ナレーションは単なる説明ではなく、視聴者の感情を導く“舞台装置”のような役割を担っていた。特に戦闘シーンや心理描写では、ナレーターの声が緊張を高め、作品全体の雰囲気を作り上げている。

この語りのスタイルはのちの多くのアニメ作品にも影響を与え、『ジャイアントロボ』『マジンガーZ』などの重厚なナレーション演出の源流となった。

● 脇役たちが作る日常の世界

『鉄人28号』では、主要人物だけでなく、街の人々や子どもたち、新聞記者など多彩な脇役たちも登場する。彼らは単なる背景ではなく、“鉄人が守るべき社会”を象徴する存在として描かれる。

子どもたちの無邪気な声、逃げ惑う市民、事件を追う記者たち――そのすべてが、物語を現実社会に近づけ、ドラマのリアリティを強化していた。

とくに子どもキャラクターとの交流は、正太郎の“等身大の少年らしさ”を際立たせる効果があり、彼が単なるヒーローではなく“仲間と共に生きる少年”であることを感じさせた。

● 登場人物たちが象徴する価値観

『鉄人28号』に登場するキャラクターは、それぞれが特定の“価値”を象徴している。

正太郎は「純粋な理性」、敷島博士は「知性と倫理」、大塚署長は「秩序と責任」、村雨は「科学の矛盾」、ブラックドッグ博士は「欲望と支配欲」である。

このように、登場人物たちの関係性はそのまま“科学の光と影”を描く構図になっている。特に正太郎とブラックドッグの対立は、「科学を人の幸福に使うか、それとも力の支配に使うか」という倫理的選択の象徴であり、物語全体の根幹を成している。

● まとめ:人間ドラマが支える機械の物語

『鉄人28号』の魅力は、巨大ロボットの戦闘だけではなく、それを操る人々の人間ドラマにある。科学者、警察官、少年――それぞれが異なる立場で正義を考え、時に衝突し、理解し合う。その人間関係の深みが、単なるアクションアニメを超えた“社会派ドラマ”としての厚みを与えている。

キャラクター一人ひとりの思考や葛藤が、鉄人という機械に“魂”を宿らせた。ゆえに、視聴者は鉄人そのものではなく、彼ら人間たちのドラマに感情移入するのだ。『鉄人28号』の世界は、人間の理性と感情が織りなす群像劇――そこにこそ、半世紀を経ても色あせない普遍性がある。

[anime-3]

■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング

● オープニングテーマ「鉄人28号」誕生の背景

『鉄人28号』の象徴ともいえる楽曲が、デューク・エイセスによるオープニングテーマ「鉄人28号」である。作詞・作曲・編曲はいずれも日本の放送音楽界を支えた三木鶏郎によるもので、彼の明快でリズミカルなメロディは、当時の子どもたちの心に深く刻まれた。

この楽曲は単なるアニメ主題歌にとどまらず、戦後の日本における“未来への希望”を象徴する応援歌でもあった。

冒頭の勇ましいメロディと「ビルのまちにガオー」という印象的なフレーズは、科学の進歩を肯定的に受け止めようとする社会の空気をそのまま音楽にしたようなもので、子どもから大人まで幅広い層に支持された。

また、オープニング映像では鉄人が都市の上空を飛行する姿が描かれ、そこにこの楽曲が重なることで、“未来都市と科学技術の夢”が一気に視聴者の想像を掻き立てた。

● 「グリココーラス」とスポンサー文化の象徴

この主題歌を語るうえで欠かせないのが、提供クレジットとして流れる「グリコ、グリコ、グ~リ~コ~」のフレーズだ。通称“グリココール”と呼ばれるこの部分は、当時のCMソング文化の代表例であり、番組スポンサーである江崎グリコの存在を強く印象づけた。

このように企業のテーマソングとアニメの主題歌が一体化する形式は、のちのアニメスポンサーシップの原型となった。視聴者にとっては「鉄人28号=グリコ」という強いイメージが形成され、製菓会社のブランドイメージ向上にも大きく貢献した。

特に当時の子どもたちは、番組を見終えると駄菓子屋へ駆け込み、グリコキャラメルを買う――そんな日常的な連鎖が生まれていたという。この主題歌が、作品を超えて生活文化にまで浸透していたことを示すエピソードだ。

● 「鉄人28号の歌」――子どもたちが歌った第二の主題歌

第12話以降から最終話まで使用されたのが、西六郷少年少女合唱団による新バージョン「鉄人28号の歌」である。曲自体はデューク・エイセス版と同じメロディを持ちながらも、歌唱が子どもたちのコーラスへと変わったことで、作品全体の印象も大きく変化した。

このバージョンでは、より“少年の夢”という要素が強調され、視聴者と同世代の声が響くことで親近感が増した。リモコン片手に鉄人を操る正太郎に憧れた子どもたちは、この歌を口ずさむことで物語の一員になったような気持ちになったという。

音源の録音環境も当時としては先進的で、スタジオでは複数のマイクを用いた立体録音に挑戦しており、合唱の奥行きを感じさせる音作りがなされている。単に歌い手を変えただけではなく、「アニメ音楽が成長する過程」を象徴する楽曲といえるだろう。

● エンディングテーマ「正太郎マーチ」と「進め正太郎」

エンディングでは、越部信義が手がけた「正太郎マーチ」がインストゥルメンタルとして流れる。勇ましい軍楽風の行進曲でありながらも、どこか温かみを感じさせるこの曲は、“一話の締めくくり”にふさわしい安心感を与えていた。

後にこのメロディに伊藤アキラの歌詞を加えた「進め正太郎」が登場し、西六郷少年少女合唱団の歌声によってより明るく親しみやすい曲に生まれ変わった。歌詞には“勇気”“希望”“仲間”といったキーワードが散りばめられ、正太郎の成長や鉄人との絆を象徴する内容となっている。

この曲は放送終了後も長く記憶され、学校の合唱コンクールや子ども番組でも演奏されるなど、アニメを超えた“国民的行進曲”として親しまれた。

● イメージソング「ギャング団のうた」の異色性

本編のイメージソングとして制作された「ギャング団のうた」は、ボーカル・ショップによるコミカルな悪役視点の楽曲である。作詞は伊藤アキラ、作曲・編曲は越部信義。

この曲は子どもたちに“悪役の世界観”をユーモラスに紹介するもので、「悪者にも悪者なりの理屈がある」という点を歌詞で表現している。明るく軽快なリズムの中に、どこか風刺的なユーモアがあり、聴く者に“悪”を単純に排除するのではなく理解する視点を与えていた。

このようなイメージソングの導入は当時としては斬新であり、後のアニメで悪役キャラに専用テーマが作られるきっかけともなった。アニメの音楽が“キャラクター性”を持ち始めた転換点のひとつとして評価されている。

● 楽曲制作陣と昭和アニメ音楽の確立

『鉄人28号』の音楽を支えた三木鶏郎・越部信義・伊藤アキラといった作曲家たちは、のちに多くのテレビアニメ・教育番組・CMソングを手がけることになる。彼らの共通点は、音楽を“物語を語るための言葉”として扱った点にある。

たとえば、主題歌の冒頭に“ビルのまちにガオー”という擬音を配置するのは、戦後日本の音楽では珍しい挑戦だった。言葉と音を融合させることで、子どもが歌うだけで情景が浮かぶような作りになっている。

また、越部信義の編曲は、ブラス中心の構成ながら繊細なハーモニーを持ち、鉄人の重量感と少年の軽やかさを同時に表現することに成功していた。この時期のアニメ音楽は予算も限られていたが、限られた音源で最大限の表現を引き出した職人芸的な仕事が光る。

● 異なる音源・レコード版の存在

『鉄人28号』の主題歌は複数のレコード会社からリリースされ、それぞれに微妙な音質や演奏アレンジの違いがある。オリジナルは東芝レコード版だが、ビクター版や朝日ソノラマ版も存在し、録音機材やマスタリングの違いから、ファンの間では“聞き比べ”が楽しまれている。

特にビクター版はリバーブがやや強めで、金属的な残響が“鉄人の重厚感”を強調する一方、東芝版はリズムがタイトで行進曲的な快活さが際立つ。

また、アンサンブル・ボッカによるカバー版も制作されており、合唱要素を増したことでよりドラマティックな印象を与えるなど、同一曲ながら多彩な表現が試みられた。

● 楽曲の影響と後世への継承

『鉄人28号』の楽曲は、その後のロボットアニメの主題歌に決定的な影響を与えた。『マジンガーZ』『ゲッターロボ』『コン・バトラーV』といった作品のテーマソングに共通する「金属的・行進的リズム」「ヒーローの名前を繰り返す構成」は、すべてこの楽曲の系譜にある。

さらに、2004年のリメイク版『鉄人28号』でも、原曲のフレーズをモチーフにしたアレンジが使用され、オリジナルへの敬意が感じられた。平成以降のアニソンイベントでも頻繁にカバーされており、昭和・平成・令和をまたいで受け継がれる“日本アニメ音楽の遺産”として位置づけられている。

● まとめ:音楽が形づくった“昭和のヒーロー像”

『鉄人28号』の音楽は、作品の雰囲気を決定づけただけでなく、日本のアニメ文化全体に“音楽で物語を語る”という新しい感覚をもたらした。主題歌が流れた瞬間に、誰もが鉄人の姿を思い浮かべ、勇気と希望を感じる――それはまさにアニメ音楽の理想形である。

勇壮でありながらどこか郷愁を誘う旋律は、戦後の不安を抱えた日本人にとって、未来への明るい予感を与えてくれた。アニメ史を振り返ると、『鉄人28号』の音楽は“ヒーローソング”という文化の原点であり、今なお世代を超えて人々の記憶の中で鳴り続けている。

[anime-4]

■ 声優について

● 声優陣が切り拓いた“日本アニメ演技”の始まり

1963年に放送が始まった『鉄人28号』の声優陣は、日本のテレビアニメ黎明期における実力派俳優たちによって構成されていた。当時は「声優」という言葉がまだ一般的でなく、舞台俳優やラジオドラマの経験者がマイク前で演技を行っていた時代である。

そのため、アフレコ現場には舞台劇のような緊張感と、テレビ放送ならではの制約が同居していた。声優たちは限られた録音時間の中で、キャラクターの感情・テンポ・セリフの抑揚を瞬時に作り上げなければならず、その中で築かれた演技スタイルは後のアニメ文化の基礎となった。

『鉄人28号』はまさに、声の芝居が“アニメの表現”として確立していく過程を記録した作品でもある。

● 金田正太郎役・高橋和枝 ― 少年の声を持つ女性声優の先駆け

主人公・金田正太郎を演じたのは、高橋和枝。当時まだ珍しかった“少年役を女性が演じる”キャスティングの草分けであり、彼女の存在がのちの多くの少年キャラの声の方向性を決定づけた。

高橋の演技は、ただの元気な少年ではなく、知性と勇気を兼ね備えた少年像を丁寧に表現していた。特に印象的なのは、鉄人に命令を下すシーンの力強い声と、父の遺志に思いを馳せるときの静かな語りの落差である。

彼女は子どもの無邪気さを保ちながらも、戦争や科学の責任といった重いテーマを背負うキャラクターを自然に演じ切った。このバランス感覚が、後の『鉄腕アトム』の松本美和子、『ドラえもん』の大山のぶ代などへと受け継がれていく“少年ボイス文化”の原型となったのである。

放送当時、視聴者の間では「正太郎の声が本当に少年みたいだ」と評判になり、女性声優の表現力が大きく注目されるきっかけとなった。

● 敷島博士役・矢田稔 ― 理性と温かさを併せ持つ声の科学者

敷島博士を演じた矢田稔は、ラジオドラマや舞台で経験を積んだ落ち着きのある俳優だった。彼の声は低く安定しており、科学者としての知性と、人間味あふれる温かさを同時に表現している。

博士という役柄は、説明的なセリフが多く、トーンが単調になりがちであるが、矢田は言葉の抑揚を巧みに使い分け、難解な科学用語にも説得力を持たせた。

特に「科学の力は人間の心で決まるのだよ、正太郎君」という有名な台詞では、単なるナレーションではなく、人生の教訓として響く深みを与えている。

矢田の演技は、後の「賢者タイプのキャラ」――たとえば『宇宙戦艦ヤマト』の真田志郎や、『機動戦士ガンダム』のテム・レイのような人物像の基礎を築いたとも言われている。

● 大塚署長役・富田耕吉 ― コミカルさと重厚感の同居

警視庁の大塚署長を演じたのは富田耕吉。彼の演技は、豪快な声質とテンポの良い間合いが特徴で、作品の中に独特の明るさを与えていた。

富田の署長は、威厳ある上司でありながらもどこか憎めない人物で、子どもたちの笑いを誘う“息抜き”の存在でもあった。怒鳴るだけでなく、場面によっては柔らかい口調に切り替え、正太郎を励ますなど、感情の幅が広い。

こうした演技の緩急は、作品の重苦しさを和らげ、視聴者に安心感を与える効果を持っていた。特に、署長が正太郎に「無理をするな」と声をかける場面では、彼の人情味が際立ち、視聴者からも「頼もしい大人」として親しまれた。

● 村雨健次役・久野四郎/安藤敏夫 ― 二人の演者が作り出した複雑な人間像

村雨健次は、途中で声優が交代しており、前半を久野四郎、後半を安藤敏夫が演じた。二人の演技には微妙な違いがあり、それがキャラクターの多面性を引き立てている。

久野版の村雨は冷徹で知的、まるで科学そのものを擬人化したような無機質さが漂う。一方、安藤版では内面の葛藤や感情の揺らぎが強調され、より人間的な深みが加わった。

視聴者の間では「声が変わったことで、村雨が心を取り戻したように感じる」との声もあり、演技の変化がキャラクターの成長を感じさせる結果となった。

この二段階の演出は当時としては非常に珍しく、のちのアニメ作品での“声の変化による物語性”の先駆例として研究対象にもなっている。

● ブラックドッグ博士役・加茂喜久 ― 悪役演技の模範的存在

悪の科学者・ブラックドッグ博士を演じた加茂喜久は、いわゆる“低音悪役ボイス”の元祖と呼ばれる人物である。彼の声は低く響き、語尾を引き伸ばすような独特の話し方が、恐怖と威圧感を同時に伝えた。

「フハハハ、鉄人を我が手に!」というセリフは放送当時の子どもたちに強烈な印象を与え、遊びの中で真似をする者が続出したという。

加茂の演技は決して一面的な“悪”ではなく、狂気と知性の両方を持つキャラクター像を巧みに演じ分けていた。その存在感は画面以上に“声”で支配するものであり、彼こそ“声で悪を演じる職人”と評されている。

このスタイルは、のちの『ルパン三世』の銭形や『ドラゴンボール』のフリーザなど、アニメ悪役の演技パターンに多大な影響を与えた。

● ナレーター・白石冬美から藤本譲へ ― 語りで世界を支える声

初期のナレーションを担当した白石冬美は、明るく張りのある声で、作品のテンポを作るリズムを担っていた。彼女のナレーションは「物語の説明」というより、“舞台の幕開けを告げる声”としての役割が大きく、視聴者の心を引き込む力を持っていた。

その後、藤本譲に交代すると、声のトーンはやや低く落ち着き、作品全体のトーンが大人びた印象へと変化した。特に後期のシリアスなエピソードでは、藤本の重厚な語りがドラマ性を引き締め、鉄人の孤独や科学の悲哀を感じさせた。

このナレーションの変化は、アニメが“子どもだけの娯楽”から、“物語性のある映像作品”へと進化していく過程を象徴している。

● アフレコ現場の実態と制作体制

当時のアフレコは現在のようにデジタル編集ではなく、一発録りが基本であった。台本に記されたタイムシートを見ながら、声優たちはリハーサル後すぐ本番に臨む。セリフを間違えれば最初からやり直しという緊張感の中、声の演技と映像のタイミングを完璧に合わせる技術が求められた。

録音ブースは現在よりも狭く、複数のマイクを俳優たちで共有することも多かったという。高橋和枝は後年、「誰かの台詞に被らないように、息遣いすら計算していた」と語っている。

その集中力と緊張感の中で生まれた声の演技には、ライブ感と生々しさがあり、これが『鉄人28号』の臨場感を支える大きな要素となった。

● 当時の視聴者と業界からの評価

放送当時、新聞や雑誌の特集では「声の芝居が映画のようだ」と評され、子ども番組の枠を超えた評価を受けた。特に高橋和枝と加茂喜久の対比は、“純真な少年と狂気の科学者”という構図を完璧に体現しており、音だけで善悪を表現する力量が高く評価された。

また、放送後に行われたイベントでは、声優陣がステージ上で生朗読を行うこともあり、ファンの間で「声だけで鉄人を想像できる」と話題になった。これは、のちのアニメイベント文化の先駆け的存在である。

● まとめ:声が生み出す“魂の鉄人”

『鉄人28号』の声優たちは、キャラクターに“命”を与えるだけでなく、アニメという表現そのものを開拓した pioneers(開拓者)だった。

彼らの声の演技によって、金属の巨人・鉄人28号が単なる機械から“感情を持つ存在”へと昇華された。

セリフの一つ一つに宿る緊張、情熱、ユーモア――そのすべてが、映像の向こうで生きる登場人物たちをリアルに感じさせた。

現代の声優業界の礎を築いたのは、まさにこの作品に関わった声の職人たちであり、彼らの仕事は今なお「アニメの原点」として語り継がれている。

[anime-5]

■ 視聴者の感想

● 放送開始当初の社会的インパクト

1963年10月に『鉄人28号』がテレビで放送を開始したとき、日本の家庭ではまだ白黒テレビが主流であり、アニメーション番組そのものが新鮮な存在だった。放送第1話を見た子どもたちの間では「本当にロボットが動いているみたいだ!」という驚きの声があふれ、翌日には学校中で話題になったという。当時の視聴者は、特撮番組『月光仮面』や『七色仮面』に慣れていたが、アニメの中で動く巨大ロボットはまさに未知の体験だった。

新聞のテレビ欄では「新しい科学アニメ」「少年とロボットの冒険」と紹介され、放送直後からファンレターが殺到。特に少年読者層からは「自分も鉄人を操縦してみたい」「正太郎のように勇気ある人になりたい」といった憧れの声が多かった。社会全体が“科学と未来”に夢を抱いていた時代に、このアニメは希望の象徴となったのである。

● 子どもたちが夢中になった理由

放送当時の子どもたちが『鉄人28号』に熱中した最大の理由は、“自分と同じ年頃の少年が巨大ロボットを動かしている”という設定のリアリティだった。特撮では大人のヒーローが主役だったが、『鉄人28号』の主人公は等身大の少年。その存在は視聴者自身の分身であり、「自分も正義の味方になれる」という夢を与えた。

また、鉄人のデザインも大きな魅力であった。丸みを帯びたフォルムとシンプルな配色は、子どもたちの描くロボットのイメージと重なり、親しみやすさを生んだ。

当時、放送が終わると子どもたちは外に出て「ビルのまちにガオー!」と主題歌を歌いながら鉄人ごっこをするのが日常の光景となった。学校では正太郎役と鉄人役に分かれて遊ぶ子が続出し、空想の世界を現実に引き寄せた作品として記憶されている。

● 大人たちの視点からの評価

子どもたちに絶大な人気を誇った一方で、大人の視聴者からも『鉄人28号』は高く評価されていた。特に教育関係者や文化人の間では、「子どもの想像力を育てる作品」「科学に対する健全な興味を促す番組」として肯定的に受け止められた。

また、作品に込められた“力をどう使うか”という倫理的テーマが、大人の視点でも深いメッセージとして響いた。当時の新聞評論には「戦争を経験した世代にとって、鉄人の存在は科学と人間の関係を考えさせるものだった」といった意見も見られる。

家庭では、親子が一緒にテレビの前に座り、正太郎の勇気を見守る時間が“家族の団欒”となっていた。ある読者投稿では「息子と一緒に見ていると、自分の少年時代を思い出す」という感想が寄せられ、世代を超えた共感が生まれていたことがうかがえる。

● 悪役キャラにも寄せられた人気

興味深いことに、放送当時はブラックドッグ博士や村雨健次といった“敵側のキャラクター”にも人気が集まった。

子どもたちは彼らの科学力や知識を「すごい」「頭がいい」と憧れの目で見ており、単なる悪役としてではなく“もうひとつの正義”を感じ取っていた。

特に村雨のように心の葛藤を抱えるキャラクターは、多くの視聴者にとって印象的だった。のちのファンからは「悪にも正義にもなり得る人間の弱さを感じた」という感想が寄せられている。これは『鉄人28号』が単純な勧善懲悪ではなく、人間の心理を描いた作品だったことの証明でもある。

放送終了後に出版された児童雑誌の人気投票では、“好きなキャラクター”部門でブラックドッグ博士が3位に入るなど、敵役がこれほど支持されたアニメは当時としては異例だった。

● 戦後世代が見た“平和への願い”

『鉄人28号』の放送は、戦後18年しか経っていない時期だった。戦争の記憶がまだ生々しく残る中で、“かつての兵器が平和の守り手となる”という物語構成は、多くの人々に感動を与えた。

特に父親世代からは、「かつて戦争で失ったものを、正太郎が取り戻してくれるようだった」という感想が寄せられている。科学を軍事利用ではなく人々の幸福のために使うという姿勢は、当時の日本社会が理想とした未来像そのものだった。

アニメを見て涙した大人も少なくなく、「これは子どもだけの物語ではない」と評した文化人もいた。『鉄人28号』は単なる娯楽番組を超え、戦後日本人の心の再生を描いた作品として受け止められたのである。

● モノクロ映像に感じた“現実感”

視聴者の中には、モノクロ映像であることがかえってリアルに感じられたという声も多い。鉄人の黒いシルエットと爆発の白い閃光の対比は、当時の白黒テレビでも十分に迫力があり、「まるで実写映画を見ているようだった」と回想する人もいる。

特に夜の戦闘シーンや街の破壊描写は、光と影のコントラストが鮮烈で、戦争の記憶を呼び起こすほどのリアリティを持っていた。こうした表現が“子ども向け番組”の域を超えて心を揺さぶったのである。

のちにカラー版やリメイク版を見た視聴者も、「やはりモノクロの鉄人こそ本物だ」と語る人が多い。それだけ、この時代の映像と音のバランスが、視聴者の記憶に強く焼き付いていたのだ。

● 再放送で蘇った人気と世代間の共有

『鉄人28号』は放送終了後も再放送が繰り返され、1960年代後半から70年代にかけて、第二世代の子どもたちにも再びブームを巻き起こした。

特に地方局での再放送は高視聴率を記録し、当時の子どもたちは「親から聞いた鉄人をようやく見られた」と興奮したという。

また、再放送世代の中には後にアニメ業界に進んだ者も多く、『マジンガーZ』『鉄人28号FX』『ジャイアントロボ』といった作品の制作陣が「幼少期に見た鉄人が原点」と語っている。

こうして『鉄人28号』は、親から子へ、そして孫の世代へと受け継がれていく“文化的遺産”としての存在感を確立していった。

● 現代視聴者による再評価

21世紀に入り、DVDやBlu-rayでのリマスター版が登場すると、当時の放送を知らない若い世代からも新たな評価が生まれた。

SNS上では「モノクロでもこんなに迫力がある」「テーマが深くて驚いた」といった感想が多く、映像の古さを超えた“普遍的メッセージ”が再発見された。

特にAIやロボット技術が発展した現代において、鉄人の“人間に操られる力”という設定が再び注目され、「まるで現代のテクノロジー倫理の問題を先取りしていた」と評価する声もある。

懐古的な人気だけでなく、哲学的な価値を見いだす評論も増えており、『鉄人28号』は“古典としての再生”を遂げたといえる。

● 視聴者の記憶に残る名場面・名セリフ

多くの視聴者が今も覚えているのが、正太郎がリモコンを掲げて叫ぶ「行け、鉄人28号!」の一言だ。この台詞は単なる命令ではなく、少年の勇気と信頼の象徴だった。

また、ブラックドッグ博士の「科学は力だ」という言葉も強烈な印象を残しており、戦後社会が抱えた“科学への憧れと恐れ”を凝縮したフレーズとして語り継がれている。

視聴者はこれらの言葉を通じて、単なるロボットアクションではなく、人間の心を描いたドラマを感じ取っていたのだ。

● まとめ:時代を超えて愛され続ける理由

『鉄人28号』が放送から60年経った今なお語り継がれるのは、映像や技術を超えた“感情の力”があったからだ。少年の勇気、科学への信頼、そして平和への願い――それらはどの時代の視聴者にも共通する価値である。

当時この作品を見て育った人々は、「鉄人のように正義を貫きたい」「正太郎のように責任を持ちたい」と口をそろえる。それほどまでに、このアニメは人々の人格形成に影響を与えた。

懐かしさだけでなく、今見てもなお心を動かされる普遍性。『鉄人28号』は、世代を超えて“声と映像で語るヒューマンドラマ”として、日本アニメ史の中で燦然と輝き続けている。

[anime-6]

■ 好きな場面

● 「行け、鉄人28号!」――少年と巨人の絆が生まれた瞬間

多くの視聴者が真っ先に思い浮かべるのが、金田正太郎がリモコンを掲げて叫ぶ「行け、鉄人28号!」という場面である。

このセリフは単なる操作指示ではなく、少年が巨大な力に“心を託す”瞬間として強い象徴性を持っている。モノクロ映像の中、リモコンのアンテナが夜空に突き出され、次の瞬間、鉄人が唸りを上げて立ち上がる――その映像には、子どもたちの夢と憧れが凝縮されていた。

当時のテレビは家庭にとって窓のような存在だった。そこから飛び出してくる鉄人の姿は、現実と空想の境界を越える力を持っていた。多くの視聴者は、この一言で「自分も鉄人を動かせるかもしれない」と心を震わせたという。

この場面は、作品全体を象徴する“人と機械の信頼関係”を描く名場面であり、のちのロボットアニメの「発進シーン」「起動コール」の原型として語り継がれている。

● 父の遺志を知る正太郎 ― 涙の回想エピソード

シリーズの中盤に描かれた、正太郎が亡き父・金田博士の記録映像を見るシーンも、視聴者の記憶に深く残っている。

戦時中に科学兵器の開発を強いられた博士が、最後に「科学は人を幸せにするために使ってほしい」と語る映像を見て、正太郎は涙を流しながら鉄人のリモコンを握りしめる。

この場面は、少年アニメでありながらも“戦争責任”や“科学倫理”をテーマに踏み込んだ重厚な演出で、放送当時の大人視聴者にも深い感動を与えた。

声優・高橋和枝の静かな嗚咽、そしてBGMとして流れる越部信義の哀調を帯びた旋律が相まって、まるで舞台劇のような余韻を残す名シーンとなっている。

この回は再放送でも人気が高く、「鉄人を操る意味を初めて理解した回」として多くのファンに語り継がれている。

● 鉄人の暴走 ― 科学の恐怖を描いた衝撃のエピソード

『鉄人28号』の中でも特に印象的なのが、悪の手に渡った鉄人が暴走し、街を破壊してしまうエピソードだ。

本来、正義の象徴である鉄人が、同じ力で破壊をもたらすという展開は、視聴者に“科学の二面性”を強く印象づけた。

煙と炎の中で黒い巨体が無表情に歩く姿は、当時の子どもたちにとって恐怖そのものだったが、それと同時に「正しい心を失えば、正義も悪に変わる」という深い教訓を伝えていた。

このエピソードは放送当時、親たちの間でも話題になり、「子ども番組でここまで描くのか」と驚かれたという。

正太郎が命を懸けて鉄人を取り戻そうとする姿は、単なるロボットアニメではなく“人間と力の物語”としての重みを与えている。

● クロロホルム探偵の登場 ― 国際スケールへ広がる興奮

フランスから来日した名探偵クロロホルムが登場する回も、シリーズの転換点として人気が高い。

彼の軽妙な口調とユーモラスな性格は、シリアスな物語の中に洒脱なリズムをもたらした。

正太郎とのやり取りでは、国籍や年齢を超えた友情が描かれ、当時の子どもたちに“世界はつながっている”という新しい感覚を与えた。

また、ヨーロッパ風の街並みを背景にした作画も注目され、制作スタッフが海外の都市資料を参考にしたという逸話も残っている。

このエピソードをきっかけに、『鉄人28号』は“日本の少年の物語”から“世界の平和を守る物語”へとスケールを拡大していく。

● 鉄人 vs 暗黒ロボット ― 無機質な巨人同士の死闘

後半のクライマックスで描かれた、鉄人28号とブラックドッグ博士が造り出した“暗黒ロボット”との戦いは、シリーズ屈指の名勝負として語り継がれている。

モノクロ映像の中で、白と黒の巨体がぶつかり合う映像はまるで光と影の象徴のようであり、善と悪の対比を視覚的に表現していた。

戦闘シーンでは作画スタッフが手描きで鉄人の重量感を出すために、コマごとに影の濃淡を変えるという当時としては革新的な試みを行っている。

視聴者からは「映画を見ているようだった」「ロボット同士の戦いに命を感じた」という感想が相次ぎ、再放送のアンケートでも常に人気上位にランクインしている。

この回は、鉄人の無言の悲しみと正太郎の叫びが重なり、最終回さながらの迫力を持っていた。

● 大塚署長の人情エピソード ― 笑いと涙の緩急

緊迫した物語の中にも、視聴者の心を和ませる名場面が存在する。そのひとつが、大塚署長が正太郎を励ますエピソードだ。

鉄人の暴走に責任を感じて落ち込む正太郎に対し、署長は「間違えるのは悪いことじゃない。間違えたあとでどうするかだ」と静かに語りかける。

この言葉は放送当時、多くの子どもたちの心に残り、「人生で初めて“許す”という概念を学んだ回だった」と振り返るファンもいる。

また、署長の失敗やコミカルな掛け合いも作品の魅力であり、彼の存在が物語に“人間らしさ”を与えていた。重厚なテーマの中で笑いが生まれるバランスこそ、『鉄人28号』が長く愛された理由のひとつだ。

● ラストシーンの余韻 ― 鉄人が空へ帰る日

シリーズ終盤で描かれる“鉄人の別れ”のシーンは、多くの視聴者にとって忘れがたい名場面である。

激しい戦いののち、破損した鉄人が静かに横たわる。正太郎が涙ながらに「ありがとう、鉄人。もう休んでいいんだ」と語りかけると、鉄人の胸のライトが一瞬だけ点滅し、ゆっくりと消えていく。

セリフも音楽もほとんどない静寂の中で、画面に漂う寂しさと美しさ――それは、アニメーションの表現力を超えた“詩的映像”として今も語り草になっている。

このシーンは戦争の犠牲や機械の儚さを象徴しており、のちに数多くのアニメ作品がオマージュを捧げた。まさに『鉄人28号』の魂が宿るラストといえる。

● 名演出と音楽が生んだドラマ性

『鉄人28号』の名場面の多くは、音楽と演出の融合によって成立している。越部信義による劇伴音楽は、緊張と哀愁を自在に行き来し、シーンに深みを与えた。

たとえば、正太郎が鉄人に命令を下す場面で流れるブラスのテーマは、単なる戦闘曲ではなく「勇気の象徴」として機能している。

また、静寂を活かす演出も特徴的で、音を“鳴らさない”ことで緊迫感を際立たせる手法が何度も用いられている。こうした演出は後年のアニメ演出家たちに大きな影響を与えた。

視聴者からは「音が止まる瞬間に息をのんだ」「音楽で感情を導かれるようだった」といった感想も寄せられており、音と映像が一体化したドラマ性が評価されている。

● まとめ:時代を超えて愛される“心の名シーン”

『鉄人28号』の名場面は、派手なアクションや特撮的迫力だけでなく、人と人、そして人と機械の間に生まれる“感情”の瞬間に宿っている。

少年がロボットを通して成長し、科学の意味を理解する――その過程を象徴する場面の数々は、世代を超えて語り継がれている。

今見ても色褪せない理由は、そこに“時代を越える感情の真実”があるからだ。

鉄人が動き出す瞬間、正太郎の声に応える瞬間、そして別れの静寂。そのひとつひとつが、視聴者の心に永遠の記憶として刻まれている。

『鉄人28号』は、まさに日本アニメにおける「感動の原点」であり、すべての名シーンがその証である。

[anime-7]

■ 好きなキャラクター

● 金田正太郎 ― “少年の理想像”としての原点

視聴者の中で最も愛され続けているキャラクターは、やはり主人公・金田正太郎である。

彼の人気の理由は、その年齢に似つかわしくない冷静さや正義感、そしてどこか人間臭い迷いや優しさを兼ね備えている点にある。

当時の少年アニメの主役といえば、元気で無鉄砲なキャラクターが主流だったが、正太郎は知的で慎重、それでいて決断力を持つ少年として描かれた。

このバランスの取れた人物像が、同年代の子どもたちに「自分もこうなりたい」という憧れを抱かせたのである。

また、正太郎の性格には“戦後の新しい少年像”が投影されている。

力任せに戦うのではなく、頭脳と責任感で状況を解決する姿勢は、敗戦後の日本が求めた新しいヒーロー像でもあった。

「行け、鉄人!」という言葉の裏には、機械ではなく“自分の意思で未来を動かす”という決意が感じられ、彼は単なる主人公を超えた象徴的存在となっている。

その姿勢は、のちの『ガンダム』シリーズのアムロ・レイや、『エヴァンゲリオン』の碇シンジといった“内面で戦う少年”たちの系譜へとつながっていく。

● 鉄人28号 ― 無言の巨人に宿る“心”

タイトルにもなっている鉄人28号は、アニメ史上に残る最も有名な無言キャラクターのひとりである。

彼には台詞も人格もない。それでも、視聴者は彼に“心”を感じ取っていた。

巨大なボディ、鈍重な動き、そしてときおり見せる“ためらい”のような仕草。これらが無機質な機械であるはずの鉄人を“生きている存在”へと昇華させた。

特に、正太郎が命令を出したあと、一瞬の間を置いて鉄人が動き出す演出は、まるで人間が考えているかのようなリアリティを生んでいた。

多くのファンが語る印象的なエピソードは、鉄人が敵を倒したあと、破壊された街をじっと見つめるシーンである。

そこには“勝利の喜び”ではなく、“行動の結果を受け止める静けさ”が漂っていた。

この沈黙の表現こそが、『鉄人28号』を単なるアクションアニメではなく哲学的な物語へと昇華させた最大の要因である。

鉄人は命令に従うだけの存在でありながら、“人間の心の鏡”として描かれ続けた。その無言の存在感は、後のすべてのロボットアニメに影響を与えたといっても過言ではない。

● 敷島博士 ― 科学の良心としての存在

敷島博士は、“科学と人間性の調和”という本作のテーマを体現するキャラクターである。

白衣をまといながらも冷たさを感じさせない温厚な人格は、視聴者にとって安心感を与える存在だった。

彼は常に正太郎に「科学の力を信じろ、だが同時に恐れろ」と語りかけ、科学を使う者の責任を説いた。

その台詞のひとつひとつが名言として語り継がれており、子どもたちだけでなく親世代からも尊敬を集めた。

また、敷島博士は単なる助言者ではなく、しばしば自ら危険な現場に足を運び、命を賭して鉄人を守る姿も見せる。

その行動力が、単なる知識人ではなく“行動する科学者”としての説得力を持たせていた。

後年、『Dr.スランプ』の則巻千兵衛や『機動戦士ガンダム』のテム・レイなど、“少し風変わりな博士キャラ”の原型がこの人物にあると言われることも多い。

視聴者の中には「敷島博士のような先生がほしかった」という声も多く、彼は教育的理想像としても長く愛されている。

● 大塚署長 ― コミカルで人情味ある“もう一人の父親”

大塚署長は、厳格さとおおらかさを併せ持つキャラクターとして人気が高い。

時には正太郎を叱り、時には笑って肩を叩く――そんな姿が“理想の上司”“もう一人の父親”として視聴者の心に残っている。

彼の口調や表情の変化には絶妙な人間味があり、特に鉄人が暴走した際に見せた苦悩の表情は、正義を守る大人の葛藤そのものだった。

また、ユーモラスな演出も多く、署長が部下を巻き込みながら右往左往する場面は、重厚な物語の中に笑いをもたらしていた。

放送当時のファンレターには「署長のような上司になりたい」「怖いけど頼もしい」といった感想が多く寄せられた。

彼は子どもたちにとって“頼れる大人”の象徴であり、時代を超えて安心感を与える存在として記憶されている。

● 村雨健次 ― “もう一人の主人公”としての魅力

ファンの間で根強い人気を誇るのが、正太郎のライバルであり時に敵でもある村雨健次だ。

彼はかつて金田博士の助手でありながら、科学の力を誤って使おうとした過去を持つ。

そのため、正太郎と鉄人の関係を誰よりも理解しながらも、同時に嫉妬と後悔に苛まれている。

彼の冷静な瞳の奥に宿る“贖罪の意識”が、単なる悪役ではない深みを与えていた。

特に印象的なのは、後半で村雨が正太郎を助ける場面だ。

敵として登場した彼が、最後には鉄人を守るために自ら危険を冒す――その展開に多くの視聴者が心を打たれた。

「悪に堕ちた天才が、正義の心を取り戻す」という構図は、のちの数多くのアニメで繰り返されるモチーフとなった。

村雨は、戦後日本が抱えた“科学と倫理の葛藤”を体現するキャラクターとして、作品の思想的中心に位置している。

● ブラックドッグ博士 ― “悪”の中の人間味

シリーズの代表的な悪役、ブラックドッグ博士もファンの間で根強い人気を持つ。

その人気の理由は、彼が単なる悪人ではなく、信念を持った“もう一人の科学者”として描かれている点にある。

「科学こそ人を支配する力だ」という彼の言葉は、皮肉にも現代社会におけるテクノロジー依存の問題を予言していた。

冷酷な笑いの裏に、科学に魅了された人間の悲劇が隠されており、彼は“狂気の天才”として視聴者に強烈な印象を残した。

特に、最終決戦で鉄人に敗れたあとに見せた沈黙の表情は、「本当は理解していたのかもしれない」と感じさせるほどの深みがあった。

彼は悪役でありながら、どこか哀しみを背負った人間として描かれており、そこにこそ『鉄人28号』のドラマ性がある。

後年のアニメファンの中には「彼がいなければ物語が成立しなかった」と評する人も多く、まさに“悪の名優”と呼ぶにふさわしい存在だ。

● クロロホルム探偵 ― 国際的ユーモアの象徴

フランス人探偵クロロホルムは、作品の中でも異彩を放つキャラクターである。

陽気でおしゃべり、だが鋭い洞察力を持ち、時には正太郎を驚かせるほどの推理を披露する。

彼の登場によって、物語の舞台は一気に国際的な広がりを見せた。

また、彼の軽快な会話とちょっとしたお調子者ぶりが、シリアスな物語の中に笑いと安心感をもたらしている。

ファンからは「クロロホルムが出てくる回は雰囲気が明るくなる」「彼の推理が好きだった」といった声が多く寄せられている。

のちのアニメ『名探偵コナン』などにも通じる“ユーモラスな外国人探偵”というキャラクター像の原型であり、作品に彩りを添える存在だった。

● ファンが語る“ベストキャラクター投票”とその傾向

放送から数十年を経ても、ファンによる人気投票が行われるたびに上位に選ばれるのは、やはり正太郎と鉄人のコンビである。

ただし、興味深いのは“敵役”である村雨健次やブラックドッグ博士も必ず上位に入る点だ。

これは、視聴者が善悪の対立だけでなく、登場人物の“心の葛藤”に共感している証拠だろう。

また、大塚署長や敷島博士といった大人のキャラクターも高く評価されており、「あの時代の理想の大人像」として今なお尊敬を集めている。

こうした人気の多様性は、『鉄人28号』が単なる子ども向けアニメではなく、“人間ドラマの集合体”だったことを物語っている。

キャラクター一人ひとりが明確な信念と背景を持ち、それが作品全体にリアリティを与えていたのだ。

● まとめ:人間の心を映す鏡としての登場人物たち

『鉄人28号』のキャラクターたちは、いずれも単純な善悪では語れない深みを持っている。

正太郎は責任と勇気の象徴、鉄人は人間の力の象徴、博士たちは知恵と倫理の象徴――そのすべてが交差して、作品に生命を与えている。

彼らの心の動きは、科学の進歩と人間の在り方を問う“寓話”として、今も見る者に問いかけを残す。

それゆえ、『鉄人28号』の登場人物たちは、時代が変わっても色あせることがない。

彼らはただのキャラクターではなく、“人間とは何か”を映し出す鏡であり、その存在こそがこの作品の永遠の魅力なのだ。

[anime-8]

■ 関連商品のまとめ

● 映像関連商品 ― VHSからBlu-rayまでの歴史的変遷

『鉄人28号』の映像商品展開は、アニメ史そのものと重なる長い道のりをたどっている。

1980年代後半、家庭用ビデオデッキの普及に合わせて発売されたVHS版は、当時のアニメファンにとってまさに宝物だった。

「第1話:鉄人誕生」から「暗黒ロボットの逆襲」など人気回を中心に収録され、モノクロ画質ながらも作品の迫力を家庭で再現できることに、多くのファンが感動した。

また、1980年代末にはLD(レーザーディスク)版も登場し、当時のアニメマニア層にとっては高画質・高音質の“決定版”として人気を博した。

1990年代に入ると、ポニーキャニオンや東宝ビデオなど複数のメーカーから再編集版が登場。

中でも「鉄人28号 完全版VHSシリーズ」は、全97話を順に収録した長期企画であり、当時としては画期的な全話収録だった。

さらに2000年代に入り、デジタルリマスター技術の進歩により、全話を高画質で収録したDVD-BOXが発売。

特典にはブックレット、絵コンテ複製、放送当時の広告資料などが封入され、昭和世代のファンから「これを待っていた」との声が多数寄せられた。

そして2010年代後半には、ついにBlu-ray化が実現。ノイズ除去とコントラスト調整により、モノクロ映像の階調が劇的に改善されている。

オープニングやアイキャッチ部分には当時のスポンサー表記「グリコ劇場」も復元され、ファンの間では「最も忠実な保存版」として高い評価を受けた。

このように、映像ソフトの歴史をたどるだけで、『鉄人28号』がいかに世代を超えて愛され続けたかがわかる。

● 書籍関連 ― 原作漫画から研究書までの幅広い展開

原作である横山光輝の漫画版『鉄人28号』は、1956年から『少年』誌で連載され、アニメ化により再び脚光を浴びた。

アニメ放送と同時期に刊行された講談社の単行本は、当時の小学生たちにとって“アニメを手に取れる”唯一の手段であり、学校図書室にも置かれるほど人気を集めた。

その後も文庫版、愛蔵版、復刻版など形を変えて再販が続き、2000年代には完全デジタルリマスター版コミックスも刊行されている。

さらに、アニメ版の人気を受けて“フィルムコミック”形式の書籍も登場。

アニメのカットをコマ割りし、セリフを付けたこの形式は、当時の子どもたちにとって録画機器のない時代の“疑似ビデオ”として親しまれた。

1970年代~80年代には『アニメージュ』『OUT』『アニメディア』などの雑誌で特集が組まれ、キャラクター人気投票や放送当時の制作スタッフインタビューも掲載された。

また、学術的視点から『鉄人28号』を分析する書籍も数多く出版されている。

特に「戦後日本と鉄人28号」(岩波書店)、「横山光輝ロボット作品論」(青弓社)などは、文化史・メディア論の分野でも評価が高い。

“戦争遺産としての科学”や“テクノロジー倫理の原型”といったテーマで研究対象にされることが多く、漫画・アニメ両面で文化的価値を確立している。

● 音楽関連 ― アニソン文化の原点としての存在

『鉄人28号』の主題歌は、昭和アニメ音楽史の起点とも言われる存在である。

デューク・エイセスが歌うオープニングテーマ「鉄人28号」は、1950年代~60年代のラジオソング文化の影響を色濃く受けており、その明快な旋律は今なお口ずさむファンが多い。

1960年代後半には東芝レコード、ビクター、朝日ソノラマからEP盤が発売され、いずれもジャケットに鉄人の勇姿が描かれていた。

また、エンディング曲「正太郎マーチ」「進め正太郎」は合唱用アレンジでも人気を博し、小学校の音楽教材にも採用された。

1980年代にはアニメソング全集LPの常連曲となり、「懐かしのアニメ主題歌メドレー」に必ず収録される定番曲に。

2000年代にはCDボックス「鉄人28号 音楽大全」も発売され、BGM、効果音、主題歌の全音源がデジタル化された。

特に、スポンサー提供時の“グリココーラス入り完全版”が収録されたことはファンの間で大きな話題となった。

2020年代にはサブスクリプション配信も始まり、SpotifyやApple Musicで気軽に聴けるようになっている。

世代を超えて歌い継がれるアニソンとして、『鉄人28号』は今なお音楽文化の中で生き続けている。

● ホビー・おもちゃ関連 ― 男の子たちの夢を形にした立体物

『鉄人28号』関連の玩具は、戦後日本の“ロボット玩具文化”の礎を築いたといわれる。

1960年代にブリキ製のゼンマイ歩行鉄人が発売されると、瞬く間に全国で大ヒット。

全高30cmを超える大型ブリキモデルは、当時の平均月収の1/10に相当する高価な商品だったが、少年たちはお年玉を貯めてでも手に入れたという。

1970年代にはポピー(現バンダイ)からソフビ人形シリーズが登場し、鉄人や正太郎、敷島博士など主要キャラがラインナップされた。

可動箇所こそ少ないが、その独特の質感と重量感は子どもたちの想像力を刺激した。

1980年代には超合金シリーズとして再びリメイクされ、ロケットパンチ機構や可動ギミックが追加されている。

この“超合金鉄人28号”は、現在でもコレクター市場で高値が付く名作トイとして知られている。

さらに2000年代以降には、精密スケールモデルや限定フィギュアも多数登場。

メタリック塗装を施した1/144スケールの限定版や、LED発光ギミック付きモデルは、当時の少年たちが大人になって再び夢を手に入れる象徴的アイテムとなった。

● ゲーム・デジタルメディアへの展開

1980年代後半から90年代にかけて、『鉄人28号』はゲームの世界にも進出した。

ファミリーコンピュータ用ソフト『鉄人28号』(1985年、TMS)では、横スクロールアクションとして鉄人を操り敵ロボットと戦う内容となっており、当時の子どもたちを熱狂させた。

MSX2やPC-8801向けにも移植版が発売され、クラシックゲームファンの間では今も人気が高い。

さらにPlayStation 2版『鉄人28号』(2004年)は、フル3D化された初の家庭用ゲームとして話題を呼んだ。

重厚なサウンドと映画的演出により、“操縦する鉄人”をリアルに体感できる作品として評価された。

近年ではスマートフォン向けのコラボアプリや、NFT化されたデジタルアートの展開もあり、昭和のヒーローがデジタル時代へと進化を遂げている。

● 食玩・文房具・日用品 ― 生活に溶け込んだ“鉄人グッズ”

『鉄人28号』は、玩具だけでなく日常生活用品としても幅広く展開された。

1960年代には、鉄人のイラストが入ったノート、鉛筆、下敷き、消しゴム、筆箱などが文具店を賑わせた。

特にグリコ提供番組ということもあり、“鉄人シール付きキャラメル”“鉄人チョコレート”などのお菓子タイアップ商品も人気を博した。

これらの食玩はパッケージの保存状態が良いものが少なく、現在ではオークションで高値で取引されている。

また、70年代以降にはランチボックス、コップ、タオルといった日用品にもキャラクターデザインが採用され、学校生活の定番グッズとなった。

令和の現在でも、レトロデザインのアイテムが“昭和雑貨ブーム”の中で復刻され、ヴィレッジヴァンガードやアニメイトなどで限定販売されている。

● まとめ:半世紀を超えて広がる“鉄人ブランド”

『鉄人28号』の関連商品は、単なるグッズ展開を超え、日本人の“ロボット文化の象徴”として発展してきた。

映像、音楽、玩具、出版、食品――どのジャンルをとっても、鉄人の姿は常に“懐かしさと誇り”を同時に表現している。

1950年代に誕生したヒーローが、2020年代になっても新商品として発売され続ける例は稀であり、まさに“日本アニメの原点”にふさわしい存在だ。

これらの関連商品を通じて、『鉄人28号』は単なるテレビ番組ではなく、時代を超えて人々の心に生き続ける文化的シンボルとなった。

[anime-9]

■ オークション・フリマなどの中古市場

● 映像関連商品の市場動向 ― VHS・LD・DVDが示す“保存価値”

『鉄人28号』の映像関連商品は、コレクター市場において今も安定した人気を保っている。

特に1980年代に発売されたVHS版やLD(レーザーディスク)は、当時の放送版映像をそのまま収録している点で価値が高い。

ヤフオクなどのオークションサイトでは、1本あたり2000~4000円で取引されることが多く、全巻セットになると1万円を超えるケースも珍しくない。

中でも人気が高いのは、グリコのスポンサー表示「グリコ劇場」入りのオープニングを収録した初期巻だ。

放送当時の提供クレジットがそのまま残っている映像は少なく、資料的価値も兼ね備えているため、マニア層からの需要が特に高い。

LD版はパッケージデザインの美しさや収録特典(ブックレット、静止画資料など)も好評で、1枚あたり3000~6000円の相場で取引されている。

2000年代発売のDVD-BOXやBlu-ray BOXもプレミア化しており、未開封品では2万円~3万円を超える落札例も確認される。

特にBlu-ray版は、映像のリマスター品質が非常に高く、ファンの間では“決定版”として人気を集めている。

中古市場では状態の良い外箱・帯付きが重視され、保存状態によって価格が倍近く変動するのも特徴だ。

● 書籍関連 ― 初版帯付き・サイン入りが高額取引の中心

書籍関連では、横山光輝原作の『鉄人28号』初版コミックスやアニメ版フィルムコミック、関連ムック本などが常に出品されている。

特に講談社刊の初期単行本(1960年代版)は、帯やカバーが残っている完品状態だと1冊あたり5000~8000円で落札されることもある。

また、横山光輝の直筆サイン入り書籍は希少で、オークションでは10万円以上の値が付くことも珍しくない。

1970年代~1980年代のアニメ雑誌(『アニメージュ』『OUT』『月刊アニメディア』など)に掲載された記事・ピンナップも人気だ。

特に放送20周年記念特集号などは、ポスター付きの完品が3000円前後で取引される。

近年では、研究者向けの学術書「横山光輝作品論」や「戦後アニメ文化史」にも需要があり、絶版状態のものは定価の2~3倍で再流通している。

“読むための資料”から“収集対象”へと変わった点が、このジャンルの特徴といえるだろう。

● 音楽関連 ― アニソンコレクターが支える根強い市場

音楽関連商品も中古市場で安定した人気を誇っている。

EP盤「鉄人28号(デューク・エイセス版)」は、盤質やジャケットの状態によって2000~5000円前後で取引される。

特に、ビクター版・東芝版・朝日ソノラマ版の3種コンプリートはレアセットとして人気が高く、まとめて出品されると1万円を超えることもある。

また、「進め正太郎(西六郷少年少女合唱団)」EPは発行枚数が少なく、再販もほとんどなかったため希少価値が高い。

LP盤『懐かしのテレビまんが主題歌集』などのコンピレーション収録版も人気で、オリジナル版より手頃な価格で楽しめることから一般ファンにも支持されている。

2000年代発売のCDボックス「鉄人28号 音楽大全」は、特典ブックレット付きの初版が特に高値で、1万~1万5000円の相場で推移している。

さらに近年は、アナログレコード再評価の流れを受け、レコードプレイヤーを所有する若い層からの需要も増加。

“昭和アニソンをレコードで聴く”という新たな楽しみ方が広がっている。

● ホビー・おもちゃ関連 ― 昭和ブリキから超合金までの価値上昇

玩具関連の市場は、『鉄人28号』コレクションの中でも最も活発な分野のひとつだ。

特に1960年代に発売されたブリキ製ゼンマイ歩行鉄人(マルサン、野村トーイ製)は、当時の少年たちの夢そのものであり、現在はコレクターズアイテムとして数万円単位で取引されている。

美品・箱付き完品であれば、10万円以上で落札されることもある。

1970年代に登場したポピー(現・バンダイ)のソフビシリーズや、1980年代の超合金版も根強い人気を誇る。

特に「超合金 GA-63 鉄人28号」は人気が高く、箱・説明書・ロケットパンチ発射ギミックが完動する完品なら、現在でも5万~8万円の市場価値がある。

一方で、近年発売されたメタルビルド風の精密モデルや、1/100スケールLED発光版も中古価格が上昇傾向にあり、限定販売品では発売当時の倍額で取引されることもある。

こうしたコレクター市場では、「鉄人の顔の造形」「腕関節の可動」「塗装のツヤ」など細部にこだわる買い手が多く、評価基準が非常に細かいのが特徴だ。

昭和玩具の中でも“静かな人気”を維持しており、数あるロボットトイの中でも“原点にして頂点”と称されている。

● ゲーム関連 ― レトロハード市場での再注目

1980年代~90年代に発売されたゲームソフトも、レトロゲームブームにより再評価が進んでいる。

ファミコン版『鉄人28号』(1985年)は、箱・説明書付きで4000~8000円、未開封新品では1万円を超えるケースもある。

MSX2版やPC-8801版などのパソコン用ソフトも人気で、特に“初期パッケージ版”や“体験ディスク付き雑誌付録”はコレクターに高値で取引されている。

また、2004年のPlayStation 2版『鉄人28号』は発売当時こそ評価が分かれたが、現在では“昭和リメイク作品”としてファンの間で再評価が進み、中古価格も上昇傾向にある。

中古市場では2000~3500円前後だが、限定版(メタリックケース仕様)は倍近い価格が付く。

さらに2020年代には、Nintendo SwitchやSteamでの復刻移植が望まれる声も上がっており、レトロゲームファンの注目は衰えない。

● 食玩・文房具・日用品 ― 昭和グッズのノスタルジー価値

『鉄人28号』のキャラクター消しゴム、鉛筆、下敷き、定規、文房具ケースなどの文具類も人気が高い。

昭和40年代当時に発売されたグリコや不二家のキャンペーンノベルティ付き商品は、状態が良ければ1点で3000円を超えることもある。

食玩では“鉄人シール付きチョコ”や“鉄人ガム”が特に有名で、未開封パッケージはマニアの間で高額取引の対象となっている。

文房具の中では「鉄人消しゴム」や「鉄人下敷き(正太郎と並ぶデザイン)」が定番人気で、特に学校生活の思い出と結びついている点が魅力だ。

また、昭和デザインを再現した“復刻雑貨シリーズ”も登場しており、ヴィンテージ風ノートや金属製ブリキ缶ペンケースがレトロファンに支持されている。

オリジナル当時品は希少なため、経年劣化のあるものでもコレクター需要が高い。

このように、『鉄人28号』のグッズは単なる商品ではなく“昭和という時代の記憶”を象徴する存在として扱われている。

● フリマアプリ・SNS取引で変わる収集スタイル

近年では、ヤフオクだけでなくメルカリ、ラクマ、PayPayフリマなど個人間取引の場でも『鉄人28号』関連商品の売買が活発だ。

スマートフォンから手軽に出品できるようになったことで、かつてコレクションを手放さなかった世代が放出を始め、希少アイテムが再び市場に流通している。

一方で、人気商品の偽物やリペイント品も存在するため、出品者の評価や画像の精査が重要視されている。

SNSでは“#鉄人28号コレクション”のハッシュタグが広まり、ファン同士の交流や情報交換の場として活用されている。

こうした新しい流通形態により、『鉄人28号』のグッズは再び注目を浴び、“コレクションの再発見”が進んでいる。

昭和から令和へ、販売方法は変わっても、その魅力はまったく色あせていない。

● まとめ:時代を越えて価値を持ち続ける“日本アニメ遺産”

『鉄人28号』の中古市場を見渡すと、作品そのものの普遍的価値が浮かび上がってくる。

映像・書籍・音楽・玩具・雑貨――どのジャンルでも取引が継続しており、60年を経た今なお価値が落ちない稀有なアニメ作品である。

昭和世代にとっては“少年時代の記憶”であり、平成・令和世代にとっては“文化的遺産”。

その両者をつなぐのが、中古市場という“記憶のリレー”なのかもしれない。

『鉄人28号』は、単なる古いアニメではなく、日本の科学・文化・夢を象徴する存在であり、コレクションを通して世代を超えた交流を生み出している。

オークションに並ぶその姿は、まるで正太郎のリモコンに応えるかのように、今も静かに動き続けているのだ。

■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

[新品]鉄人28号 [新書版] (1-10巻 全巻) 全巻セット

鉄人28号《オリジナル版》 10 [ 横山光輝 ]

なつかしのテレビアニメ 鉄人28号・ビッグA 等身大フィギュア ※ 大型商品のため送料別途かかります。ご注文後に金額お知らせ致..

鉄人28号《オリジナル版》 5 [ 横山光輝 ]

[新品]鉄人28号 《少年 オリジナル版》 復刻大全集 ユニット (1-7巻 最新刊) 全巻セット

鉄人28号《オリジナル版》 9 [ 横山光輝 ]

【中古】鉄人28号 7 / アニメ

鉄人28号(第5巻) 難敵!アカエイ&モンスター (潮漫画文庫) [ 横山光輝 ]

江崎グリコ株式会社&海洋堂タイムスリップグリコ 鉄人28号編夜霧の摩天楼【未開封】

鉄人28号(第3巻) 鉄人暴走する! (潮漫画文庫) [ 横山光輝 ]

評価 4

評価 4

![[新品]鉄人28号 [新書版] (1-10巻 全巻) 全巻セット](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/m-comic/comic0014/te-68.jpg?_ex=128x128)

![鉄人28号《オリジナル版》 10 [ 横山光輝 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8625/9784835458625_1_2.jpg?_ex=128x128)

![鉄人28号《オリジナル版》 5 [ 横山光輝 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8571/9784835458571_1_2.jpg?_ex=128x128)

![[新品]鉄人28号 《少年 オリジナル版》 復刻大全集 ユニット (1-7巻 最新刊) 全巻セット](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0011/m4538419145_01.jpg?_ex=128x128)

![鉄人28号《オリジナル版》 9 [ 横山光輝 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8618/9784835458618_1_2.jpg?_ex=128x128)

![鉄人28号(第5巻) 難敵!アカエイ&モンスター (潮漫画文庫) [ 横山光輝 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2670/26701825.jpg?_ex=128x128)

![鉄人28号(第3巻) 鉄人暴走する! (潮漫画文庫) [ 横山光輝 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8237/9784267018237.jpg?_ex=128x128)