【首振り人形】アトム ボビングヘッド ■ アストロボーイ 鉄腕アトム ASTRO BOY Atom ボブリング フィギュア インテリア

評価 4.5

評価 4.5【原作】:手塚治虫

【アニメの放送期間】:1963年1月1日~1966年12月31日

【放送話数】:全193話

【放送局】:フジテレビ系列

【関連会社】:虫プロダクション、スタジオ・ゼロ、ピー・プロダクション、萬年社

■ 概要

● 日本初の本格テレビアニメとしての誕生

1963年1月1日、元日の朝に幕を開けた『鉄腕アトム』は、日本のテレビアニメ史を根底から変えた記念碑的作品である。原作は漫画家・手塚治虫が1952年から『少年』誌で連載していた同名漫画で、当時の少年たちにとって「未来への希望」と「科学の夢」を象徴する存在だった。このアニメ化企画は、まだテレビにおけるアニメ番組が一般的でなかった時代に、手塚自身が自ら立ち上げた制作会社「虫プロダクション」を通じて実現した。1話30分の連続放送という形態は前例がなく、放送枠確保からスポンサー交渉、制作スケジュールまですべてが模索の連続だったという。結果として、『鉄腕アトム』は日本で初めての“毎週放送されるテレビシリーズアニメ”として世に送り出されることとなり、アニメーションという文化をテレビメディアの中心に押し上げる役割を果たした。

● 放送フォーマットと制作の革新性

当時のアニメ制作には莫大な労力が必要だった。1話分の作画を数週間で完成させるには、従来の劇場用アニメの技法では到底間に合わない。そこで虫プロは「リミテッドアニメーション」という効率的な手法を導入した。キャラクターの一部のみを動かすことで動作を簡略化しつつ、物語性や演出で視聴者の想像を補うこの技法は、後の日本アニメ業界における標準となる。また、手塚治虫はアニメ制作に“分業体制”を導入し、脚本・演出・作画・撮影などの役割を細分化してプロダクション方式を確立。これが後のスタジオシステムの原型となった。『鉄腕アトム』はこうした新しい制作スタイルを日本に根付かせた最初の例でもある。

● 科学とヒューマニズムの融合

物語の核にあるのは、科学が生み出した少年ロボット・アトムの成長と、彼を取り巻く人間社会との関わりだ。アトムはただのロボットではなく、感情や倫理を学びながら「人間とは何か」というテーマに挑む存在として描かれる。科学技術の進歩がもたらす光と影、そして人間のエゴと優しさが交錯する世界観は、当時の視聴者に深い印象を与えた。特に、科学の進歩に夢を抱きつつも、それを正しく使う心の大切さを訴える姿勢は、戦後復興期の日本社会に大きな共感を呼んだ。手塚はアトムを通じて、科学技術を単なる力ではなく「人を幸せにする知恵」として描こうとしたのだ。

● 視聴率と社会的旋風

放送開始直後からアトムの人気は爆発的に広まり、最高視聴率は40.7%を記録。これはアニメとしては異例の数字であり、子どもだけでなく大人もテレビの前に釘付けになったという。当時の新聞や雑誌でも“空前のロボットブーム”として報じられ、アトムのグッズは爆発的に売れた。アニメ主題歌を口ずさみ、アトムの絵を描く子どもたちが街中にあふれた光景は、まさに社会現象そのものであった。また、広告業界にも変化をもたらした。スポンサーである明治製菓は、アニメと商品を結びつけたマーケティングを展開し、キャラクター商業化の時代を切り開いたのだ。

● 海外での成功と文化輸出

『鉄腕アトム』は日本国内だけでなく、海外にも進出した初の日本製アニメシリーズでもある。アメリカでは「ASTRO BOY」として1963年に放送が始まり、ニューヨーク・NBC系列を中心に全国ネットで展開された。英語吹き替えにより、アトムは“未来のヒーロー”として子どもたちに受け入れられ、ヨーロッパ・アジア諸国でも次々と放映されていった。これにより、日本のアニメが“国境を越えて愛される文化”であることを証明し、のちの国際アニメ市場の礎を築いたのである。特にアメリカでは、『鉄腕アトム』が“日本アニメ=ストーリー性が高い”という印象を定着させた功績が大きい。

● ストック枯渇とオリジナル脚本の挑戦

当初は漫画版のストーリーを忠実にアニメ化していたが、毎週放送のペースに対して原作ストックがすぐに尽きてしまう。そこで脚本チームは、原作を再構成したり、他の手塚作品をアレンジしてアトム世界に組み込んだりと、新たな創作を試みた。これにより、作品はより幅広いテーマを扱うようになり、「戦争」「友情」「家族愛」「人権」など、社会的メッセージを持つエピソードが数多く誕生した。特に「青騎士」や「史上最大のロボット」といった物語は、後年の手塚作品の哲学的テーマにもつながる傑作として知られている。

● 最終回と視聴者への余韻

1966年12月31日に放送された最終回「地球最大の冒険」では、アトムが地球を救うため、太陽へ突入するという衝撃的な結末が描かれた。視聴者の間では涙を誘い、当時の子どもたちの心に強烈な印象を残した。この終幕は、単なるヒーローの活躍ではなく、“自己犠牲と愛”という普遍的なテーマを象徴していた。物語は悲劇でありながらも希望を失わないラストとして記憶され、多くのファンがアトムの帰還を信じ続けたといわれている。

● 放送終了の背景

番組の終了理由には複数の要因があった。ひとつは、アメリカ市場でカラー放送が主流になり、モノクロ作品が販売しづらくなったこと。もうひとつは、長期放送による商品展開のマンネリ化をスポンサーが懸念した点である。明治製菓側がイメージの刷新を求め、1966年末での終了が決定した。視聴率は依然高かったにもかかわらず、制作体制の限界と国際市場の変化が影響したのである。なお、視聴者からは「続編を作ってほしい」という手紙が殺到し、アトム人気の根強さを改めて証明した。

● 日本アニメ産業への遺産

『鉄腕アトム』は単なるヒットアニメに留まらず、日本のアニメ産業全体に革命をもたらした。まず、キャラクターの著作権と商品化ビジネスという概念を確立した点が大きい。それまで無許可で作られる“海賊グッズ”が横行していたが、アトム関連商品には正式な著作権表示が入れられた。これが後のアニメビジネスモデルの礎となる。また、アニメスタッフの分業制・スケジュール管理・スポンサーとの連携など、今では当たり前となった制作システムの多くがこの作品で試行されたのだ。まさに『鉄腕アトム』は、日本アニメの“産業的基盤”を築いた作品といえる。

● 現代への影響と再評価

放送から60年以上経った現在でも、『鉄腕アトム』の存在は多くのアニメや映画に影響を与え続けている。人工知能(AI)やロボット倫理といったテーマは、現代のテクノロジー社会にも通じる普遍性を持つ。近年ではデジタルリマスター版の放送やBlu-rayの発売、さらには「アストロボーイ」名義での海外再アニメ化なども行われ、世代を超えて受け継がれている。アトムが抱えた“人間になりたいという願い”は、時代を越えて観る者の心を打つメッセージとして輝き続けているのだ。

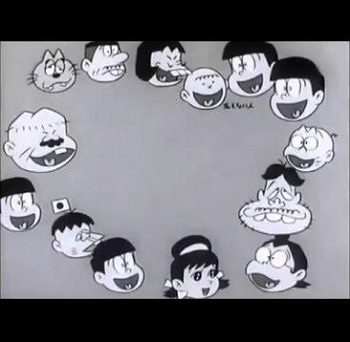

[anime-1]■ あらすじ・ストーリー

● 天馬博士の悲劇とアトム誕生の秘密

21世紀初頭、科学技術が飛躍的に発展した未来の日本。ロボットが人間社会のあらゆる場面で活躍する時代に、天才科学者・天馬博士は自らの愛息・トビオを交通事故で失うという悲劇に見舞われる。彼の心は深い絶望と喪失感に包まれ、科学への執念だけが彼を支えるものとなった。博士はトビオを蘇らせるかのように、彼とそっくりの姿をした少年ロボットを作り出す。それが「アトム」である。 アトムには七つの特別な能力が与えられた。十万馬力のパワー、優れた頭脳、飛行能力、耳の中の超高感度センサー、光線銃など、どれも当時の子どもたちが憧れる“理想のヒーロー”の力だった。しかし、アトムはどこまでも純粋で、同時に人間らしい感情を持っていた。喜び、悲しみ、そして“親に愛されたい”という心。天馬博士は彼を「息子」として見ようとするが、人工の存在であるという事実が、やがて博士の心を蝕んでいく。

● 愛されることを知らないロボット

天馬博士は次第にアトムを“トビオの代用品”ではなく、“不完全な模造品”として見るようになり、アトムを見放してしまう。その瞬間、アトムの胸に“悲しみ”という感情が芽生える。物語の中でアトムが涙を流す描写は、単なる機械を超えた“人間らしさ”の象徴であった。捨てられたアトムは、孤独の中で人間社会をさまよい歩くことになる。彼は誰かに受け入れられることを求め、何度も拒絶されながらも、誰かを傷つけないように行動し続けた。その姿は、同時代の日本社会における“急速な科学進歩の裏で取り残される心”を象徴しているようでもある。

● お茶の水博士との出会いと再生

やがて、科学省の新長官に就任した温厚な科学者・お茶の水博士がアトムを発見し、保護する。博士はアトムに「君は人間と同じように、心を持っている」と語りかけ、初めて彼に“存在を肯定する言葉”を与えた。お茶の水博士はアトムを息子のように育て、教育を施し、学校にも通わせるようになる。ここからアトムの“成長”の物語が始まるのだ。 学校生活の中で、アトムは同年代の子どもたちと触れ合い、友情・嫉妬・思いやりといった人間的感情を学んでいく。ロボットでありながら、誰よりも人間らしい感受性を持つアトムは、クラスメートからも次第に受け入れられていった。

● ロボットと人間の共存をめぐる戦い

物語が進むにつれ、アトムは単なる科学の産物ではなく、社会問題の象徴的存在となっていく。ロボットを労働力として使い捨てにする企業や、人間のエゴによって苦しむ機械たち。そんな現実の中で、アトムは“ロボットにも心がある”という信念を持って立ち向かう。ときに警察の協力者として事件を解決し、ときに宇宙へ飛び出し、惑星間の平和を守るために戦った。 名エピソードの一つ「ロボット暴動」では、虐げられたロボットたちが人間に反乱を起こすが、アトムは暴力ではなく理解による共存を選ぶ。彼は「人間もロボットも、どちらも間違える。でも、わかりあうことができる」と語り、視聴者に深いメッセージを残した。

● 友情と犠牲の物語「青騎士」編

シリーズ中盤の名作として知られる「青騎士」編では、人間に虐げられたロボットたちの救世主を名乗る“青騎士”が登場する。彼は人間に反逆し、ロボットだけの国を築こうとするが、アトムはそれに対して「人間とロボットは共に生きるべきだ」と対立する。アトムは青騎士に共感しつつも、復讐ではなく共存を選ぶ。 このエピソードでは、“正義とは何か”“人間の傲慢さと機械の自由”というテーマが強く描かれた。特に青騎士が最後に涙を流しながら消滅する場面は、当時の子どもたちの心を深く揺さぶった。科学がもたらす豊かさと同時に、そこに宿る悲しみや孤独を描くこの物語は、『鉄腕アトム』の哲学を象徴する一篇である。

● 史上最大のロボット ― プルートウとの死闘

後半のクライマックスを飾る「史上最大のロボット」編では、地球最強を誇るロボット“プルートウ”が登場する。世界各国の最強ロボットを次々と破壊していくプルートウの目的は、“地上最強”の座を得ること。しかしその裏には、人間・アブラー博士の野望と、ロボットたちの悲劇が隠されていた。 アトムは戦いを望まないが、仲間たちを守るため立ち上がる。激闘の末、プルートウは自らの存在理由に疑問を抱き、最後にはアトムを救うために自ら犠牲となる。敵であったプルートウが友情を理解する瞬間は、シリーズ屈指の感動場面として語り継がれている。 このエピソードは後に浦沢直樹によって『PLUTO』としてリメイクされ、現代の視点から再解釈されるなど、その影響力の大きさを物語っている。

● 地球を救う最後の冒険

最終話「地球最大の冒険」では、太陽の異常活動によって地球が危機に陥る。科学省は太陽活動を抑制する装置を搭載したロケットを開発するが、それを太陽まで運ぶには人間では不可能。アトムは「ぼくが行く」と名乗り出る。お茶の水博士は止めようとするが、アトムは「地球はみんなの家だもの」と微笑んで宇宙へ旅立つ。 彼は太陽へ突入する直前、地球を見つめながら「さようなら、お父さん。博士。ぼくは幸せだった」と言い残す。そのシーンは、当時の視聴者の多くが涙したという。太陽の中でアトムが光に包まれて消える場面は、彼が“永遠の命”へと昇華する象徴として語られ、以後の日本アニメにおける「自己犠牲による救済」の原型となった。

● 終わりなき旅と永遠のテーマ

『鉄腕アトム』の物語は、最終回で完結したように見えて、実は“永遠に続く成長の物語”として語られている。科学が進歩し続ける限り、人間とロボットの関係も変わり続ける。アトムはその象徴として、何度もリメイクされ、再び現代の子どもたちの前に姿を現してきた。1960年代に描かれた“未来の少年”は、令和の今もなお、“心を持つ機械”という問いを私たちに投げかけている。

[anime-2]■ 登場キャラクターについて

● アトム ― 人間の心を宿した少年ロボット

本作の主人公であるアトムは、ただのロボットヒーローではなく、「心を持つ機械」という哲学的テーマの象徴である。身長135センチ、体重30キロ、十万馬力のパワーを誇る彼は、戦う力よりも“優しさ”を信じる少年として描かれる。 天馬博士によって亡き息子・トビオの代わりに作られたが、博士から「お前は人間ではない」と見放されてしまう。その孤独と悲しみの中で、アトムは“自分とは何か”を問い続ける存在となった。お茶の水博士に引き取られてからは、正義感と好奇心を持ち合わせた少年として成長し、ロボットと人間の架け橋となる。 アトムが持つ“純粋さ”は、子どもたちの理想像であると同時に、大人たちへの問いかけでもあった。彼は強さよりも優しさを選び、敵にすら手を差し伸べる。そんな姿に、視聴者は“心の力”こそが本当の人間らしさであることを感じ取った。最終回で彼が地球のために太陽へ向かう姿は、“無償の愛”の象徴として日本アニメ史に刻まれている。

● お茶の水博士 ― 科学と人間愛を体現する賢者

アトムの育ての親であり、科学省の長官として登場するのが、お茶の水博士である。丸い体型と大きな鼻、優しい笑顔が特徴の人物で、その外見どおり心も温かい。彼は天馬博士とは対照的に、ロボットを「人間と同じ命を持つ存在」として扱う。アトムを息子のように愛し、教育し、道徳や友情の大切さを教える姿は、視聴者に“理想の父親像”を示していた。 お茶の水博士は、作品の中で「科学は人を幸せにするためにある」という信念を何度も語る。彼の存在があったからこそ、アトムは“力”ではなく“心”で世界を救うヒーローになれた。数々のエピソードでアトムが迷ったとき、博士の一言が彼の進む道を照らす。博士の柔らかな声と温厚な人柄は、作品全体の癒しであり、科学とヒューマニズムの融合を象徴する存在だった。

● 天馬博士 ― 愛と狂気に引き裂かれた科学者

天馬博士はアトムの生みの親であり、同時に“神にも悪魔にもなり得る科学者”として描かれる。愛する息子・トビオを失った悲しみから、彼は完璧な少年ロボットを作り出すが、次第に「本物のトビオではない」という現実に苦しみ、アトムを捨ててしまう。その行動は冷酷に見えるが、彼の内面には“愛する者を失った痛み”が隠れている。 天馬博士は後のエピソードでもたびたび登場し、アトムと対峙する場面では“創造主と被造物”という宗教的なモチーフすら感じさせる。彼は神のような力を持ちながらも、人間としての弱さを抱えており、その矛盾が物語を深めている。多くの視聴者は、天馬博士を単なる悪役ではなく、“人間の業を背負った悲劇の科学者”として受け止めた。

● ウラン ― アトムの妹であり、純粋な愛の象徴

ウランはお茶の水博士がアトムのために製作した“妹ロボット”で、明るく無邪気な性格が魅力的なキャラクターだ。アトムと違い、戦闘力は高くないが、人の感情を理解する力に長けている。ウランは兄・アトムを心から慕い、しばしば彼の無茶な行動を心配して涙を流す。その姿は、家族の温もりを象徴している。 また、ウランは“女性ロボット”という点でも画期的だった。彼女が人間の女の子のようにおしゃれをしたり、感情を表現する姿は、当時の社会における“女性の自立”や“個性の尊重”を間接的に描いたものともいえる。視聴者の中には、ウランを「アニメで初めて“女の子らしいロボット”を見た」と記憶する人も多い。

● ヒゲオヤジ ― コミカルな中にある正義のバランス

手塚作品ではおなじみのキャラクター“ヒゲオヤジ”は、本作でも名脇役として登場する。常に葉巻をくわえた陽気な中年男性で、警察官や探偵としてアトムの事件に関わることが多い。ときにコミカルでドタバタな振る舞いを見せながらも、いざという時には頼れる大人としてアトムを支える。 彼の存在は、作品に人間的な温もりを加え、重いテーマの中で一服の笑いを提供している。手塚治虫自身が“現実の社会観”をヒゲオヤジに託したとも言われており、視聴者にとっては「アトム世界のもう一人の良心」として愛されたキャラクターである。

● コバルト ― アトムの兄的存在

アトムの“兄ロボット”として登場するコバルトは、見た目こそアトムに似ているが、性格は正反対。おっとりとして力持ち、どこか天然なところがある。一方で、アトムのことを深く尊敬しており、兄弟愛あふれるやり取りが印象的だ。 視聴者からは「アトムより親しみやすい」「不器用だけど優しい」といった声が多く、シリーズにおける“家庭の温かさ”を体現する存在として人気が高い。コバルトの登場によって、アトムが“孤独なロボット”から“家族を持つ存在”へと変化する過程が描かれた点は重要である。

● プルートウ ― 悲劇の宿命を背負う最強ロボット

シリーズ屈指の名エピソード「史上最大のロボット」に登場するプルートウは、アトムの最大のライバルにして、最も悲しい敵でもある。世界最強の座を競うために作られ、他のロボットたちを次々と倒していくが、彼の心の奥には「戦いたくない」という感情が潜んでいる。 アトムとの死闘の中で、プルートウは友情と自我に目覚め、最後にはアトムを救うために命を捨てる。彼の最期の言葉「ぼくは君と友達になりたかった…」は、今も多くのファンの心に残っている。プルートウは、アトムの“鏡像”として描かれ、人間が作り出した力と、それに翻弄される悲劇の象徴であった。

● 田鷲警部と中村警部 ― 社会と法の側面を担う存在

田鷲警部と中村警部は、アトムの冒険にしばしば登場する警察関係者である。ロボット犯罪や科学トラブルを扱う事件の中で、アトムと協力しながらも“ロボットを人間として扱うかどうか”で葛藤する姿が描かれる。彼らの存在は、物語のリアリティを支える役割を果たしており、アトムの行動を通じて“法と倫理”の問題を浮かび上がらせた。

● その他のキャラクターと人間模様

『鉄腕アトム』には、他にも個性豊かなキャラクターが多数登場する。アトムのクラスメート・大目タマオは、少し生意気ながらもアトムの良き友人で、少年同士の友情を象徴する存在。彼の無邪気さが、アトムの純粋さを際立たせていた。また、悪役として登場する科学者や企業家たちは、“人間の欲望と傲慢”の具現化として描かれ、作品のメッセージ性を深めた。 このように『鉄腕アトム』のキャラクターたちは、単なる登場人物ではなく、それぞれが“人間とは何か”というテーマを体現している。アトムを中心に、愛・友情・倫理・科学のバランスが物語全体を支えているのだ。

[anime-3]■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング

● “日本初のアニメ主題歌”の誕生

『鉄腕アトム』の音楽は、日本のアニメ史における「主題歌文化」の出発点とも言える存在だ。1963年当時、テレビ番組に専用のオープニングソングをつけるという発想自体がまだ珍しく、特に子ども向け番組では“テーマ音楽”といえばインストゥルメンタル(演奏のみ)が主流であった。 手塚治虫は「アニメの世界観を一瞬で伝える音楽が必要だ」と考え、当時若手作曲家だった高井達雄に依頼する。こうして生まれたのが、アニメ史上初のオープニング主題歌「鉄腕アトム」である。のちにこの曲は、“誰もが口ずさめるアニメソング”という新たな文化を作り出した。

● インスト版から始まった革新的オープニング

初期の1~30話では、「鉄腕アトム(インスト)」がオープニングとして使用された。これは歌詞のない純粋な演奏曲で、ファンファーレのような勇ましいメロディが特徴的だ。作曲した高井達雄は、当時まだ20代後半の新進気鋭の作曲家で、虫プロダクションからの急な依頼に応じ、西武池袋線の車内わずか15分でメロディを作り上げたという逸話が残っている。 アニメ史を変えるこの旋律は、わずかな時間と直感から生まれた。子ども向けには難しいと当初は評価されなかったが、手塚治虫自身の「これだ!」という強い推薦により採用。結果として、アニメ音楽の概念を変える象徴的な一曲となった。

● 谷川俊太郎の詩が吹き込んだ“生命のリズム”

31話以降で導入されたのが、あまりにも有名な日本語版主題歌「鉄腕アトム」。作詞は詩人・谷川俊太郎、作曲は引き続き高井達雄、歌は上高田少年合唱団が担当した。 谷川俊太郎は当時から現代詩の旗手として知られており、アニメ主題歌の依頼は意外な組み合わせだった。しかし、彼のシンプルで力強い言葉選びが、アトムの“純粋な魂”と奇跡的に調和する。「空をこえて ラララ 星のかなた」「十万馬力だ 鉄腕アトム」――この歌詞は、子どもたちの夢をそのまま音に変えたような輝きを放った。 谷川はのちに「アトムは子どもたちの未来への祈りのような存在だった」と語っている。詩人の言葉と科学少年のヒーロー像が交差した結果、アニメソングが“文化的詩”としても成立する道が開かれたのだ。

● 明るくも切ないメロディの魔力

この主題歌のメロディラインは、どこか行進曲のようなリズムを持ちながらも、優しさと希望を感じさせる独特の温かみを持つ。高井達雄は「科学と夢が共存する曲を意識した」と語っており、金管楽器と合唱を組み合わせた壮大な構成は、当時のテレビ音楽としては異例のスケールだった。 また、少年合唱団による澄んだ歌声が、アトムの“心を持つロボット”という設定と見事に重なる。無垢でありながら力強い声は、人工と自然、機械と生命のあいだに存在するアトムのアイデンティティを象徴していた。

● 海外放送版「Astro Boy Theme」の誕生

アメリカで放送された『ASTRO BOY』版では、英語歌詞が付けられた新バージョンの主題歌が制作された。歌詞の内容は日本版とはやや異なり、「He’s brave and gentle, and always right」といったアトムの“道徳的な正義感”を強調している。 この英語版は、アメリカの子どもたちにも人気を博し、ラジオ番組や子ども向けショーで繰り返し流された。日本版が“科学のロマン”を歌っていたのに対し、英語版は“ヒーローの道徳性”を前面に出した点が興味深い。 後年、英語主題歌のレコードはコレクターズアイテムとなり、アニメ文化の国際的広がりを示す資料的価値も高い。

● エンディングテーマとBGMの世界観

エンディングには「鉄腕アトム(インスト)」が再び使用された。オープニングの高揚感に対し、エンディングではややテンポを落とし、温かく包み込むようなアレンジで番組を締めくくる。 さらに、作中で流れる数々のBGMも忘れてはならない。緊迫した戦闘シーンではブラス主体の重厚な楽曲、静かな感情描写ではピアノやストリングスが使われ、当時としては画期的な音楽演出が施されていた。虫プロの音楽スタッフは、限られた録音環境の中でも、毎話ごとに独自のテーマ音を生み出し、音楽で物語の感情を導くスタイルを確立した。

● 音楽とアニメの融合がもたらした文化的影響

『鉄腕アトム』の音楽は、単なる挿入曲やテーマソングに留まらず、“物語の一部”として視聴者の記憶に残る役割を担った。それまでの子ども向け番組では、音楽は雰囲気作りの補助的要素だったが、アトムでは「音がストーリーを語る」構成が確立された。 特に主題歌のイントロが流れるだけで子どもたちはテレビの前に集まり、「アトムが始まる!」という期待感を持たせた。この“音楽による集合効果”こそ、後のアニメ文化における“主題歌マーケティング”の原型である。

また、この作品以降、多くのアニメがオープニングとエンディングを独立した作品として重視し、視聴者が「歌でアニメを思い出す」時代が始まった。まさに『鉄腕アトム』の主題歌は、日本における“アニメソング産業”の出発点と言える。

● 楽曲の商業展開とメディアミックスの始まり

この主題歌は放送当時、EPレコードとしてリリースされ、当時の子どもたちの間で大ヒットした。ラジオ番組や学校の音楽教材にも採用され、「日本全国どこでもアトムを歌える子どもがいる」と言われたほどである。 さらに、手塚治虫はこの主題歌を通じて“音楽によるキャラクターブランディング”を確立した。主題歌の人気がキャラクター商品やスポンサーの売上にも直結し、アニメと音楽、企業が連動する最初の成功例となった。 この成功を受けて、後続のアニメ作品――『エイトマン』『オバケのQ太郎』『ジャングル大帝』など――も主題歌戦略を導入し、アニメ文化の黄金時代を築く土台となった。

● 視聴者の記憶に残る“未来の響き”

当時この曲を聴いた世代にとって、「ラララ~星のかなた~」のフレーズは、まさに未来の音であった。科学技術の進歩に夢を託す日本社会の象徴として、アトムの主題歌は子どもたちに「いつか自分も空を飛べる」と信じさせた。 テレビ放送が家庭に普及し始めた時代に、この明るく前向きなメロディが毎週流れることは、希望のシンボルそのものだった。今日に至るまで多くの世代がこの曲を口ずさむことができるのは、それが単なるアニメソングではなく、“日本の戦後の夢”そのものだったからだ。

● 現代への継承と再アレンジ

21世紀に入ってからも、この主題歌はさまざまな形でリメイクされ続けている。2003年版『ASTRO BOY 鉄腕アトム』では現代的なアレンジと新録ボーカルが使用され、デジタルサウンドの中にもオリジナルの旋律が受け継がれた。 また、交響楽団によるコンサート演奏や、アニソンフェスティバルでのカバーも行われ、“原点にして永遠のアニメソング”として再評価が高まっている。特にクラシックアレンジ版では、当時の子どもたちが大人になってからも聴ける“懐かしさと誇り”が共存する音楽として人気を博している。

[anime-4]■ 声優について

● 清水マリ ― 少年ロボットに命を吹き込んだ“女性の声”

『鉄腕アトム』の声優陣の中でも、最も象徴的な存在が主人公・アトムを演じた清水マリである。少年ロボットというキャラクターを、あえて女性声優が演じるというキャスティングは当時としては非常に大胆な選択だった。 清水マリは声に透明感と柔らかさを併せ持ち、無機質なロボットではなく“心を持つ少年”としてのアトム像を作り上げた。特に感情を抑えた台詞の中にも微かな温度を感じさせる演技は、後の「少年役=女性声優」という流れの原点となった。 彼女は後年のインタビューで、「アトムは私にとって息子のようでもあり、自分自身の子ども時代の象徴でもあった」と語っている。毎回、録音の際には“アトムならどう考えるか”を意識し、機械的な声ではなく“心で話す声”を目指したという。 この演技の自然さは多くの視聴者に愛され、当時の子どもたちの多くがアトムを“生きている存在”と感じたほどだった。清水マリの声は、まさにアトムというキャラクターに永遠の命を与えたといっても過言ではない。

● 勝田久 ― 優しさと知性を備えたお茶の水博士

アトムを育てた科学者・お茶の水博士を演じたのは、声優の勝田久。柔らかな声質と独特のテンポで語る演技が特徴的で、博士の温厚で知的な性格を見事に表現している。 彼の演技の魅力は、科学者としての理性的な口調の中に、人間的な温かみを感じさせる点にあった。お茶の水博士はアトムにとって父親であり教師でもあるが、勝田の声はその両方の側面を絶妙に行き来する。優しく諭すような声で「アトム、人間を信じなさい」と語る場面は、当時の多くの家庭で印象に残る名台詞となった。 また、勝田久は後年の多くのアニメ作品で名脇役として活躍するが、その原点がこのお茶の水博士役にある。彼の落ち着いた声質は“理性と人間愛”を象徴し、以後の日本アニメにおける“温厚な師匠キャラ”の原型となった。

● 横森久 ― 愛と狂気を演じ分けた天馬博士

アトムの創造主・天馬博士を演じた横森久の演技は、シリーズを通して最も複雑で深みがある。天馬博士は愛する息子を失い、その代わりにアトムを作るが、やがてその存在を否定してしまう。愛と狂気、父性と孤独が入り混じる難役である。 横森はこのキャラクターを「神に最も近く、同時に最も人間的な男」として演じた。感情の起伏が激しいセリフの中で、彼は時に低く響く声で威厳を表現し、時に震えるような声で絶望を伝えた。 特に「お前はトビオじゃない!」と叫ぶ場面は、演出意図を超えて“人間の弱さ”を体現した瞬間として語り継がれている。アトムが初めて涙を流す回では、天馬博士の声が画面越しに鋭く刺さり、親子の断絶というテーマを視聴者に強烈に印象づけた。 横森の演技は、アニメの“声による心理描写”という新しい表現手法を示した点でも画期的だった。

● 水垣洋子・武藤礼子・芳賀容子 ― ウランに宿る少女の息吹

アトムの妹ロボット・ウランの声を担当したのは、水垣洋子をはじめとする複数の声優陣である。制作の長期化に伴い、回ごとに担当が変わることも多かったが、どの声優も共通して“明るく天真爛漫な少女像”を基調としていた。 ウランは兄・アトムを慕う無邪気な少女でありながら、時に感情豊かに怒ったり泣いたりする。その感情表現の幅の広さが視聴者の共感を呼んだ。 特に水垣洋子の演技は、幼い少女らしい高音の中に“優しさと芯の強さ”を感じさせ、兄妹の絆をより深く印象づけた。視聴者の多くは「ウランの笑い声を聞くと心が和む」と語り、彼女の声が家庭的な温もりをアニメにもたらしていた。

● 矢島正明 ― ヒゲオヤジとナレーターの両立

物語の語り部として欠かせないのが矢島正明の存在である。彼はヒゲオヤジの声と、ナレーションの両方を担当し、作品全体に統一感をもたらした。 矢島正明はラジオドラマで培ったナレーション技術を活かし、シリアスな場面では低く響く声で重厚感を与え、コミカルな場面では軽快なテンポで笑いを誘う。 ナレーターとしては視聴者に物語を導く“もう一人の案内人”であり、アニメという新しいメディアにおいて“声の演出”の可能性を広げた功労者である。特に最終話での「アトムは今日も、どこかで地球を見守っている…」という語りは、今も名台詞として記憶されている。

● 子役・脇役の多様な起用

『鉄腕アトム』の特徴の一つは、当時としては珍しく“子役声優”を積極的に起用していた点である。少年少女のリアルな感情表現を大切にするため、演技経験の浅い若手を登用し、自然な口調を追求した。 また、毎話ごとに登場するゲストキャラクターにも、多彩な俳優が参加していた。俳優業を本業とする人物が声を担当することも多く、芝居の厚みを加えている。これにより、『鉄腕アトム』は単なる子ども向けアニメではなく、幅広い層が楽しめる“ドラマ性のある作品”として成立した。

● 声優業界への影響とパイオニアとしての意義

『鉄腕アトム』の成功によって、声優という職業は一躍注目を浴びることになった。それまで「声の仕事」はラジオドラマや映画吹き替えに限られていたが、テレビアニメという新しい舞台の登場によって、専門職としての“声優文化”が芽生えたのである。 虫プロダクションは録音技術にも革新をもたらし、リップシンク(口の動きに合わせる技術)を確立。台本に書かれた台詞以上の感情を声で伝える手法が模索され、これが後のアニメ制作における標準技術となった。 特に清水マリ、勝田久、矢島正明らが築いた“キャラクターの人格を声で作る”演技哲学は、後の声優たちに大きな影響を与えている。彼らは声優という職業を“演技芸術”へと高めた先駆者たちだった。

● 視聴者が感じた“声の力”

放送当時、子どもたちは声優という職業を知らず、キャラクターそのものが喋っていると信じていた。清水マリの声がアトムの魂そのものであり、勝田久の声が博士の優しさだった。 視聴者の多くが「声を聴くだけで涙が出た」と語るほど、演技は感情に訴えかけた。声優の力量がストーリーの説得力を生み、画面の向こうのキャラクターが現実に存在するような錯覚を与えたのだ。 この“声によるリアリティ”の確立こそ、『鉄腕アトム』が後世に残した最大の功績の一つといえる。

● 未来へ続くアトムの声の遺伝子

1960年代のオリジナル版以降、リメイクや再放送が行われるたびに、アトム役の声は世代を越えて受け継がれていった。2003年版『ASTRO BOY 鉄腕アトム』では津村まことが現代的な少年らしさを演じ、原点の清水マリ版とは異なる“新しいアトム像”を提示した。 だが、どの時代でもアトムの声は共通して“優しさと正義感”を核にしており、清水マリが築いた声の印象は永遠に消えることはない。 声優たちが重ねてきた声の積層は、まるでアトム自身が時間を超えて成長し続けるように、世代ごとに新しい命を吹き込んでいる。

■ 視聴者の感想

● “テレビの中の未来”に出会った子どもたちの衝撃

1963年の元日に『鉄腕アトム』が放送された瞬間、当時の子どもたちはまるで未来が家の中に現れたような衝撃を受けたという。家庭用テレビの普及が始まったばかりの時代に、毎週アニメーションで動くヒーローが見られるという体験は、まさに奇跡だった。 多くの視聴者が「初めて“テレビの中の人物に感情移入した”のがアトムだった」と語る。実在しないロボットに涙し、笑い、励まされた経験は、当時の子どもたちにとって新しい感覚だった。 アトムが空を飛ぶ姿を見て、屋外で“アトムごっこ”をして遊んだ少年少女も多く、学校や公園では主題歌を口ずさみながら手を広げて走り回る光景が日常だった。子どもたちの世界に“未来”が入り込んだ瞬間だったのである。

● 戦後世代の親たちが見た“夢の象徴”

一方、親世代の視聴者にとって『鉄腕アトム』は、戦後復興期の象徴であり、“希望の子ども”の物語として映った。高度経済成長が始まったばかりの日本で、科学や技術が国を豊かにするという期待が高まっていた。 アトムがロボットでありながらも“心を持つ存在”として描かれたことは、単なる子ども向け娯楽を超えて、「人間らしさとは何か」という普遍的テーマを提示していた。視聴者の中には、「自分たちが貧しかった時代を乗り越え、未来を信じられるようになったのはアトムのおかげ」と語る人もいたという。 親が子どもと一緒にテレビの前に座り、アトムを見守る――その時間は、家族が未来を語り合うきっかけでもあったのだ。

● 「涙を流すロボット」に感じた人間性への共感

当時の視聴者に強烈な印象を与えたのが、アトムが“涙を流すロボット”であったことだ。鉄でできた体からこぼれる涙は、感情を持つ機械という概念の象徴であり、多くの人々にとって衝撃だった。 子どもたちはアトムを「かわいそう」「優しい」と感じ、初めて“他者への共感”という感情を学んだという声もある。教育者の間でも「道徳教材として使える」との意見が多く、実際に小学校の授業で『鉄腕アトム』が上映された例も記録されている。 特に、アトムが自分を犠牲にして他人を助ける場面では、「正しいことをする勇気」を学んだという声が多く寄せられた。彼の行動は子どもたちにとって、“正義”が単なる強さではなく、思いやりや誠実さにあることを教えてくれたのだ。

● 放送当時の視聴率が物語る圧倒的な熱狂

『鉄腕アトム』の平均視聴率は30%を超え、最高で40.7%を記録した。これは、当時の国民の約半数が同時にアトムを見ていたことを意味する。 放送日には商店街が静まり返り、「アトムの時間は客が来ない」と言われたほどだ。地方では、テレビを持つ家がまだ珍しかったため、近所の子どもたちが一軒の家に集まり、テレビの前で肩を寄せ合って見ていたという。 その情景は、まさに“昭和の風景”そのものであり、アトムはテレビという新しい文化の中心にいた。子どもたちはアトムの活躍に歓声を上げ、エンディング曲が流れると「また来週!」と声を揃えた。テレビが家族をつなぐ時代、アトムは“家族の友達”でもあった。

● 批評家・教育関係者の反応 ― アニメの価値を見直す契機

放送開始当初、教育関係者の中には「子どもがテレビに夢中になりすぎる」と懸念する声もあった。しかし、次第に『鉄腕アトム』の内容の深さが認められていく。ロボットと人間の共存というテーマ、科学の倫理、戦争や差別への警鐘など、子ども番組にしては異例の哲学性を持っていたからだ。 児童心理学者の中には「アトムは子どもの道徳教育に役立つ」と評価する者もおり、1960年代後半には“アトムを通して科学と心を学ぶ”という教育的価値が語られるようになる。 特に「青騎士」編や「史上最大のロボット」編の放送後には、新聞の投稿欄に「アトムが正義を選ぶ姿に涙した」「戦うことより理解することを学んだ」といった手紙が多数掲載された。

● 女性視聴者の共感 ― ウランへの愛着と母性の視点

少年向けの番組でありながら、『鉄腕アトム』は女性視聴者からの支持も高かった。その理由の一つが、アトムの妹ロボット・ウランの存在である。 ウランは明るく、兄思いで、感情表現が豊かだった。女性視聴者は彼女の姿に“家庭の温かさ”や“母性”を重ねたという。中には「ウランのような優しい娘を育てたい」と語った母親もいた。 また、母親世代からは「アトムの無邪気さが自分の子どもと重なる」「お茶の水博士のような大人になりたい」という感想も寄せられ、アニメが家族全体で共感される時代を築いた。

● 海外視聴者の反応 ― “ASTRO BOY”がもたらした共通言語

アメリカで放送された『ASTRO BOY』も現地の子どもたちに大人気となり、「日本のアニメ」という言葉が初めて広まるきっかけとなった。 当時のアメリカの視聴者からは、「ロボットが人間のために涙を流すなんて感動的だ」「アニメなのに哲学的だ」といった感想が多く寄せられている。アトムの“正義感と優しさ”は国境を越えて理解され、彼は国際的なヒーローとなった。 フランスやオーストラリアでも放送が行われ、文化の違いを超えて“共感できるヒーロー”としてアトムが愛された。科学技術への信頼と、人間性への希望を同時に描いた作品として、世界中で世代を超えて語り継がれている。

● 視聴者が感じた“科学と心”のバランス

1960年代の日本は、科学技術が急速に発展する一方で、心の豊かさが見失われつつあった時代でもある。『鉄腕アトム』は、そんな社会に対して“科学は人を幸せにするためにある”というメッセージを送り続けた。 視聴者は、アトムの姿を通して「科学は使い方次第で善にも悪にもなる」という教訓を感じ取った。多くの親たちは「子どもがアトムを見て“人を助けたい”と言うようになった」と語り、アニメが子どもの人格形成に影響を与えたことを実感している。

● 最終回を見届けたときの静かな涙

1966年12月31日、大晦日に放送された最終回「地球最大の冒険」は、視聴者の心に深い余韻を残した。アトムが太陽へ突入するシーンでは、全国の家庭で涙を流したという記録が残っている。 放送終了後、テレビ局や虫プロには“アトムを返してほしい”“続編を作ってほしい”という手紙が何千通も届いた。子どもたちはアトムが本当に宇宙へ行ったと信じ、空を見上げて「ありがとう」と呟いたという。 このエピソードは、アニメが“フィクションを超えて現実とつながる”力を持つことを証明した象徴的な出来事であった。

● 現代の視聴者による再評価と世代の共感

令和の時代においても、『鉄腕アトム』は定期的に再放送やデジタルリマスターで甦り、新しい世代の心を掴み続けている。 現代の視聴者からは「60年前の作品なのに、テーマが今のAI社会にも通じる」といった声が多い。アトムの“人間になりたい”という願いは、人工知能やロボット倫理が語られる現代において、よりリアルな問いとして響いている。 SNS上では若いアニメファンが「アトムは時代を超えた哲学書だ」と投稿するなど、再評価の波が広がっている。科学と心、進化と倫理のバランスを描いたこの作品は、今もなお多くの人々に“考えるきっかけ”を与えているのだ。

[anime-6]■ 好きな場面

● アトム誕生 ― 科学と愛が生み出した奇跡の瞬間

『鉄腕アトム』を語る上で、最初に挙げるべき名場面はやはり「アトム誕生」のシーンだろう。天馬博士が亡き息子トビオの面影を追い、最新の科学力を結集して作り上げた少年ロボット。その瞳が初めて開き、微笑む瞬間は、まるで生命が誕生したかのような神々しさがある。 博士が「トビオ…いや、アトム」と呟く声には、創造主としての誇りと同時に、悲しみが入り混じっている。ここで流れる静かなBGMと、アトムの無垢な笑顔の対比が見る者の心を打つ。 この場面は“科学は愛の延長である”というメッセージを内包しており、人工知能やロボット開発が進む現代においてもなお、深い意味を持ち続けている。初めて電源が入る瞬間、アトムの胸の奥には「心」という見えないプログラムが確かに宿っていた。

● 天馬博士の裏切り ― 愛が狂気へと変わる瞬間

もう一つ忘れられないのが、天馬博士がアトムを手放す場面である。自らの理想通りに成長しないアトムに失望し、「お前はトビオじゃない」と突き放す博士。その台詞は、科学者である前に“父親としての限界”を突きつける。 アトムの瞳が悲しげに揺れ、博士の背中を見送るシーンは、アニメ史上最も切ない別れのひとつとされている。 この場面は、“人間が自らの創造物に何を求めるのか”という問いを突きつける。愛情が執着に変わり、やがて憎しみに転じる――人間の業の深さが、短い台詞の中に凝縮されているのだ。 この回を見た多くの視聴者が「博士を責められない」と語るのは、誰もがその中に“自分の弱さ”を見たからだろう。アトムを見捨てる行為は、人間が完全な愛を持てないことの象徴でもある。

● お茶の水博士との出会い ― “親の愛”を取り戻す瞬間

天馬博士に見放されたアトムが、お茶の水博士に出会う場面もファンの間で特に人気が高い。孤独と絶望に沈むアトムに対し、博士は優しく手を差し伸べ、「君は素晴らしい子だよ」と語りかける。この一言が、アトムの心に再び“光”を灯す。 アトムの瞳に涙が浮かび、初めて心からの笑顔を見せるシーンでは、多くの視聴者が胸を打たれた。お茶の水博士の存在は、失われた父性の再生を象徴しており、“血のつながりを超えた家族の絆”を描いた名場面として今も語り継がれている。 この出会い以降、アトムは単なるロボットではなく、“学び、成長し、愛される子ども”として描かれていく。博士の言葉が物語全体の方向性を決定づけたといっても過言ではない。

● 「青騎士」編 ― ロボットの自由を問う名エピソード

シリーズ中でも最も哲学的と評されるのが、「青騎士」編である。ロボットが人間からの差別に苦しみ、自らの解放を求めて立ち上がる――その中心に立つのが、アトムの親友でもあり敵でもある青騎士だ。 青騎士が人間社会に反旗を翻す理由は単純な復讐ではなく、「ロボットにも魂がある」という信念に基づくものだった。アトムは彼を止める立場にありながらも、内心では理解しようとする。この葛藤が視聴者の心を揺さぶった。 決戦の場面で、青騎士がアトムに「君だけはわかってくれると思っていた」と告げるとき、画面全体が静寂に包まれる。二人の理想はすれ違いながらも、どちらも正義である――この複雑な構図が、当時の子どもたちに“善悪のグレーゾーン”を初めて意識させた。 この回を見たファンの中には、「アニメで初めて考えさせられた」と語る人も多く、教育界からも高い評価を受けたエピソードである。

● 「史上最大のロボット」編 ― プルートウとの死闘と友情

数あるエピソードの中で最も人気が高いのが、「史上最大のロボット」編である。アトムのライバル・プルートウが登場し、世界一のロボットを決める戦いに挑む。 この物語が名作と呼ばれる理由は、単なるバトルの迫力だけでなく、“戦いの中で芽生える友情”を描いている点にある。プルートウは戦うことを望まず、それでも運命に逆らえない。アトムもまた、彼を傷つけたくないという葛藤を抱く。 最終決戦でプルートウが「アトム…君と友達になりたかった」と呟きながら崩れ落ちる場面は、何度見ても胸が締めつけられる。 このシーンは“敵を理解しようとする勇気”をテーマにしており、単純な勧善懲悪ではない深みがある。後年、浦沢直樹によるリメイク版『PLUTO』が制作されたのも、このエピソードの思想が現代にも通じるからである。

● アトムが涙を流す瞬間 ― “心を持つロボット”の証明

『鉄腕アトム』の中でも、最も象徴的な場面のひとつが、アトムが涙を流すシーンである。彼が人間の苦しみを理解し、悲しみや怒りを感じる瞬間、視聴者は“ロボットにも心がある”ことを信じた。 その涙は、電子回路ではなく魂から流れたものであり、科学技術と人間性の融合を象徴している。 当時このシーンを見た子どもたちは、「アトムが泣いたら自分も泣いてしまった」と語る。これは単なる感動ではなく、他者の痛みを共有するという“人間の成長”を経験した瞬間だったのかもしれない。アニメが道徳や教育の枠を超えて“心を育てる”メディアとなった証でもある。

● 最終回「地球最大の冒険」 ― 太陽に向かうアトムの旅立ち

シリーズのラストを飾る最終回「地球最大の冒険」は、多くの視聴者が一生忘れられないと語る伝説的エピソードである。 地球の危機を救うため、アトムは自らの命を賭けて太陽へと飛び立つ。お茶の水博士の制止を振り切り、「僕が行かなければ地球が滅びるんです」と微笑むアトム。その表情には恐怖よりも静かな決意が宿っている。 最後に彼が宇宙を飛びながら「さようなら、みんな…」と呟く場面では、全国の家庭で涙があふれた。 この最終回は、“愛と犠牲”“科学と信仰”“希望と別れ”というテーマを凝縮した象徴的な物語であり、日本のアニメにおける“ヒーローの自己犠牲”という伝統を生み出した。 そして何より印象的なのは、エピローグのナレーション――「アトムは今も、どこかで地球を見守っている」。この一文が、子どもたちの心に永遠の希望を残した。

● 現代のファンが選ぶ“心に残る名シーン”

令和の時代になっても、『鉄腕アトム』の名場面はSNSやアニメファンの間で繰り返し語られている。特に人気が高いのは「人間のために戦うロボット」「科学に命を与える瞬間」「孤独を超えてつながる友情」といったテーマを持つ回だ。 映像技術が進化した今見ても、当時の手描きアニメーションには独特の温かさと生命感があり、手塚治虫の“動きの哲学”が息づいている。 アトムが空を飛ぶ姿、笑顔で手を振るカット、そして夕日に向かって歩く背中――それぞれが、視聴者の記憶の中で永遠に輝き続けている。

[anime-7]■ 好きなキャラクター

● アトム ― 永遠の少年ヒーロー

『鉄腕アトム』の象徴であり、視聴者の心に最も深く刻まれた存在が主人公・アトムである。 黒髪のとがったシルエット、大きな瞳、赤いブーツと緑のパンツ――そのデザインは一目で彼とわかる普遍的な造形だ。 しかしファンが惹かれたのは見た目ではなく、その“心”だった。アトムはロボットでありながら人間以上に人間らしい。正義感に溢れ、どんな敵にも憎しみを持たず、涙を流し、愛を知る。 彼が困っている人を助けるときのまっすぐな台詞、「僕、人間になりたいんです」という願いは、時代を超えて共感を呼び続けている。 子どもたちはアトムに“理想の自分”を重ね、大人たちは“失われた純粋さ”を見いだした。科学の子でありながら、彼は心の象徴でもあったのだ。

● お茶の水博士 ― 優しさと知恵の父

アトムの後見人として登場するお茶の水博士は、シリーズを通して視聴者に圧倒的な安心感を与える存在だ。 白い髭とふっくらした体型、そして穏やかな口調。彼の声を聞くだけで物語の緊張が和らぐ。 お茶の水博士は“科学の父”であると同時に“心の教師”でもあった。アトムが悩むたびに、彼は答えを教えるのではなく、「君はどう思う?」と問い返す。 この姿勢が多くの子どもたちに“考える力”を与えた。博士の言葉には説教臭さがなく、愛情と尊敬が同居している。 彼の存在は手塚治虫自身の理想像とも言われ、アトムとの関係は「科学と倫理の共生」を象徴していた。視聴者の多くが“こんな大人になりたい”と語ったのも納得だろう。

● ウラン ― 明るさと優しさの象徴

アトムの妹・ウランは、物語に華を添える存在として特に女性視聴者から人気を集めた。 彼女はおしゃまで好奇心旺盛、時に兄を困らせながらも家族を思う優しさを忘れない。 当時の少女たちは「ウランのように強くてかわいくなりたい」と憧れ、母親たちは「子どもがウランの台詞を真似して笑ってくれる」と語った。 アトムが理性と正義の象徴なら、ウランは感情と愛情の象徴。兄妹の掛け合いは、視聴者にとって“家庭の温かさ”そのものだった。 また、ウランの活躍は当時のアニメにおける“女の子キャラの自立”の先駆けでもある。彼女が兄と並んで冒険する姿は、女性が自由に行動できる未来の象徴と受け取られた。

● 天馬博士 ― 愛と狂気の科学者

シリーズの中で最も複雑で深みのある人物が、アトムの生みの親・天馬博士だ。 彼はかつて愛する息子を失い、その喪失を埋めるためにアトムを作った。しかし、アトムが息子と違う存在であることに気づいた瞬間、愛情は狂気へと変わる。 視聴者は彼を“悪人”としてではなく、“人間の悲しみを抱えた父”として見た。 天馬博士の孤独は誰にでもある“失う恐れ”の象徴であり、アトムを手放すシーンでは多くの大人が涙を流した。 その後、彼がたびたびアトムの前に現れ、後悔と愛情の狭間で揺れる姿は、科学者である前に“ひとりの人間”だった。 彼の存在があったからこそ、アトムの物語は単なる冒険譚ではなく、親子の愛と贖罪を描くヒューマンドラマとして成立したのである。

● ヒゲオヤジ ― 人情味あふれる庶民の代表

コミカルなキャラクターとして人気を集めたのがヒゲオヤジだ。 手塚治虫作品の常連キャラでもあり、アトムの物語でも事件の語り手やトラブルメーカーとして登場する。 彼の飄々とした態度やユーモアは、緊張したエピソードの中で絶妙な緩衝剤となっており、子どもたちからも大人からも愛された。 ヒゲオヤジは常に庶民の視点で物事を語り、天才科学者たちの議論に一石を投じる存在でもある。 アトムの冒険を見守りながら、「人間ってやつは、まったく面倒な生き物だなあ」と呟く姿に、多くの視聴者が共感を覚えた。 彼は笑いの中に“人生の知恵”を持つ男であり、アトム世界に欠かせない潤滑油のような存在だった。

● プルートウ ― 敵であり、友であり、鏡でもある

「史上最大のロボット」編に登場するプルートウは、視聴者の間で最も人気の高い敵キャラクターである。 彼は破壊兵器として生まれながら、戦いの意味を理解し、アトムと心を通わせる。 「僕は本当は戦いたくない」というプルートウの言葉に、多くの子どもたちが涙した。 プルートウはアトムの“影”であり、人間社会の欲望の象徴でもある。 彼を通して、アニメは初めて“敵にも心がある”ことを描き出した。 その複雑なキャラクター性は、のちに数多くのクリエイターに影響を与え、浦沢直樹のリメイク『PLUTO』でも再評価された。 プルートウは“悲劇的なヒーロー”として、アトムに並ぶもう一人の主役と言える。

● 青騎士 ― 理想と現実の狭間で生きた反逆者

青騎士はロボット解放を掲げた革命的存在として登場し、アトムと対峙する。 彼の行動は一見過激だが、その根底には“ロボットも自由に生きる権利がある”という正義があった。 アトムと青騎士の関係は、敵対でありながら深い相互理解に支えられており、視聴者の間では“悲劇的友情”として語り継がれている。 青騎士の言葉「人間が作った僕らが、人間を理解することこそ未来だ」は、今なおAI時代の倫理を考えるうえで象徴的なフレーズとして引用されることがある。 彼はただの反逆者ではなく、“未来への問い”を投げかけた哲学者的キャラクターだった。

● コバルト ― 兄を慕うもう一人の弟

アトムの兄弟機であるコバルトも、根強い人気を誇るキャラクターだ。 アトムほど高性能ではないが、誠実で優しい性格の持ち主であり、常にアトムを支えようとする。 不器用ながらも兄を守ろうとする姿は、多くの視聴者に“家族愛”を思い起こさせた。 コバルトの存在があることで、アトムの世界に“兄弟の絆”という温かさが加わり、物語全体がより人間的に広がった。

● ファンが語る“心に残るキャラクター”

長年のファンアンケートでは、アトムが不動の1位である一方、青騎士やプルートウを挙げる人も多い。 「悪役なのに一番人間らしかった」「アトムが理解しようとする姿に泣いた」といった声が多く、視聴者は“正義と悪の境界”に魅了されたのだ。 また、ウランやお茶の水博士などの“優しさの象徴”を好む層も多く、作品の魅力が単一ではないことを示している。 登場人物の誰もが単なる記号ではなく、善悪・強弱・愛憎といった多面性を持っている――それこそが『鉄腕アトム』という物語の奥行きであり、キャラクターが今なお語られ続ける理由である。

[anime-8]■ 関連商品のまとめ

● 映像関連 ― テレビからVHS、DVD、そしてデジタル配信へ

『鉄腕アトム』の映像商品展開は、日本のアニメ商品史そのものを辿るような流れを持っている。 1960年代の放送当時は家庭用録画機器が存在しなかったため、ファンが作品を手元に残す手段はほとんどなかった。しかし、1980年代後半にVHSテープとして初めて公式販売が始まると、当時の視聴者やコレクターたちが歓喜した。 VHS版は人気エピソードを抜粋したダイジェスト形式で販売され、パッケージには懐かしい白黒映像のスチル写真や、手塚治虫直筆のイラストが使われた。初期巻は生産数が少なく、現在でもオークションでは高値で取引されている。 1990年代にはLD(レーザーディスク)版も登場。全話収録ではないが、マニア向けに画質と音質を追求した仕様で、アニメ史研究者にも重宝された。 2000年代に入ると、ついに全193話を収録したDVD-BOXが発売され、リマスター版として白黒映像の鮮明化も行われた。 特典ブックレットには当時の放送台本や絵コンテの複製が封入され、昭和アニメファン垂涎のアイテムとなった。近年ではBlu-ray版やデジタル配信(Netflix・U-NEXTなど)も開始され、世界中で再評価が進んでいる。

● 書籍関連 ― 原作漫画から資料集までの広がり

手塚治虫による原作漫画『鉄腕アトム』は1952年から1968年まで長期連載され、単行本化・復刻版化の波が何度も起きた。 初版は講談社の「少年」連載時に刊行された単行本で、戦後漫画の象徴として累計1000万部を超える大ヒットを記録。 1980年代には講談社・光文社・秋田書店など各社から愛蔵版・全集版が発行され、手塚治虫ファンのみならず教育関係者にも読まれる定番書となった。 また、アニメ化をきっかけにアニメ絵柄の「フィルムコミック」形式も登場し、子どもたちはテレビのストーリーを本で追体験することができた。 2000年代以降は「手塚治虫文庫全集」や「アトム誕生70周年記念本」など、アーカイブ的資料集も多数出版されている。 キャラクター設定資料や美術ボードを収めたムック本も人気で、特に虫プロダクション時代の制作風景を収めた写真集は、アニメ史研究の一次資料として価値が高い。 漫画・アニメ・評論を一体化した出版展開は、『鉄腕アトム』が単なるエンタメ作品にとどまらず、文化的遺産として受け継がれている証拠といえる。

● 音楽関連 ― 日本初の“アニソン”の誕生

『鉄腕アトム』は“日本初の本格的アニメ主題歌”を誕生させた作品として知られている。 作詞・谷川俊太郎、作曲・高井達雄によるオープニング曲「鉄腕アトム」は、当時の子どもたちにとって“未来の音楽”そのものだった。 1960年代にはEPレコード(ドーナツ盤)として発売され、数十万枚を超える大ヒット。のちにカセット・LP・CDへと再録され、世代を超えて歌い継がれている。 「空を越えて~ラララ~星のかなた~」というフレーズは、昭和の子どもなら誰もが口ずさめた国民的メロディーとなった。 その後もアレンジ版・インストゥルメンタル・海外翻訳版などが発表され、英語版“ASTRO BOY Theme”はアメリカでも人気を博した。 近年ではオーケストラによるリマスター版CDや、ボーカロイドを使ったカバーも登場し、“アトム音楽”は半世紀を超えて生き続けている。

● ホビー・おもちゃ ― アニメキャラ商品化の始まり

『鉄腕アトム』は日本で初めてキャラクター商品化が行われたアニメであり、その影響は計り知れない。 1960年代当時、アニメキャラクターのグッズ販売という概念自体が存在していなかったが、明治製菓がスポンサーとなったことで、アトムの肖像入りチョコやカード付き菓子が登場。これが“キャラクターライセンスビジネス”の第一歩となった。 その後、ブリキ製人形、セルロイド製フィギュア、ゼンマイ歩行アトムなど、多彩なおもちゃが次々と発売された。 特に高性能ギミックを備えた“電動歩行アトム”は子どもたちの憧れで、クリスマス商戦の目玉商品だった。 バンダイ・タカラ(現タカラトミー)・増田屋コーポレーションなどが製造に関わり、アトム玩具は“戦後日本の技術と夢”を象徴する存在となった。 21世紀には超合金・プラモデル・ソフビフィギュアなどが復刻され、コレクターズアイテムとして再び注目されている。

● ゲーム関連 ― 時代ごとに進化した電子のアトム

1970年代後半から1980年代にかけては、電子ゲームの時代が到来。アトムもさまざまなプラットフォームでゲーム化された。 最初期のものはLCDタイプのポケットゲームで、アトムが飛行するミニゲーム形式。80年代にはファミリーコンピュータ用『鉄腕アトム』(コナミ発売)として登場し、手塚ワールドを再現した横スクロールアクションが話題となった。 1990年代にはスーパーファミコンやゲームボーイでもリリースされ、アトムの物語が新世代向けに再構築された。 2003年のリメイク版放送時にはPlayStation2用『ASTRO BOY 鉄腕アトム -アトムハートの秘密-』が発売され、爽快なアクション性と深いストーリーで高い評価を得た。 また、携帯アプリやスマートフォン向けタイトルも多数登場し、アトムは常に“最新のテクノロジー”とともに進化してきたキャラクターといえる。

● 文房具・日用品 ― 昭和の子どもたちの日常にあったアトム

1960年代の学校生活において、アトムグッズはまさに“憧れの象徴”だった。 ノート、下敷き、鉛筆、筆箱、カンペンケース――あらゆる文具にアトムが描かれ、男の子の机の上を彩った。 特に、アトムとウランが並んだデザインの鉛筆セットは大人気で、発売直後に売り切れる文具店が続出したという。 この時期の文房具には“教育と夢をつなぐデザイン”が多く、単なるキャラクター商品ではなく、子どもたちの学びを応援する象徴として愛されていた。 近年では、復刻版の万年筆や革製ノートなど“大人のアトム文具”も登場しており、子ども時代の記憶を呼び覚ますアイテムとして再評価されている。

● 食品・お菓子関連 ― キャラクター商法のパイオニア

『鉄腕アトム』のもう一つの革命は、食品分野へのキャラクター展開である。 明治製菓をはじめとする企業が、アニメキャラクターをパッケージに使った最初の例として知られており、アトムチョコやアトムガムは当時社会現象となった。 また、地域限定で発売された“アトムカレー”“アトムラーメン”などのタイアップ商品も人気を博した。 これらは単なる子ども向け食品ではなく、“未来の味”を感じさせるブランド戦略の一環として展開され、企業とアニメのコラボレーションの原型を作り上げた。 今日の「ポケモンパン」や「鬼滅の刃チップス」などのキャラ食品は、すべてこのアトム商法の延長線上にあるといっても過言ではない。

● 海外展開と現代のリバイバル商品

アトムは海外でも“ASTRO BOY”として親しまれ、アメリカ・フランス・オーストラリアなどで独自のグッズ展開が行われた。 特に1960年代後半のアメリカでは、ランチボックスやフィギュア、トレーディングカードなどが登場し、当時の子どもたちに人気を博した。 現代ではUNIQLOやBEAMSなどのアパレルブランドがコラボTシャツやトートバッグを販売し、レトロポップなデザインが若年層にも受け入れられている。 2020年代に入っても、鉄腕アトムは“昭和のノスタルジー”と“未来志向”を兼ね備えたブランドとして、再び文化的存在感を高めている。

[anime-9]■ オークション・フリマなどの中古市場

● 映像ソフト ― VHSからBlu-rayまで根強い人気

『鉄腕アトム』関連商品の中でも、最もコレクター人気が高いのが映像ソフトである。 特に1980年代に発売されたVHSビデオシリーズは、昭和アニメブームの波に乗り、当時はレンタル店向けと個人向けが併売されていた。 現在ヤフオクやメルカリでは、初期巻(第1話「アトム誕生」を収録したもの)が美品であれば1本3000円~5000円前後で取引される。 箱やラベルが色あせず残っているもの、さらには台本付きの販促版は1万円以上になることも珍しくない。 レーザーディスク(LD)版も人気が高く、特に1993年発売の「鉄腕アトム LDコレクション」は1枚4000~7000円前後が相場。 状態が良く帯付きの完品はさらに高騰し、コレクターズアイテムとして価値が定着している。 2000年代に入って発売されたDVD-BOX(全193話収録)はプレミア化が進んでおり、未開封・完品状態では2~3万円台で落札されることもある。 近年はBlu-rayリマスター版も発売されたが、オリジナルVHSやLDには“当時の質感”を求めるファンが多く、レトロメディアの存在感は衰えていない。

● 書籍関連 ― 初版本と資料系ムックが高値安定

書籍ジャンルでは、原作漫画の初版本と、アニメ資料系の書籍が特に人気。 1950~60年代に講談社から刊行された初期単行本(カラーカバー付き)は、保存状態が良ければ1冊8000~1万5000円の価格がつく。 全巻セットで帯付きとなると3~5万円台での落札例もある。 また、1980年代以降に出版されたムック本やアートブックの中でも、虫プロ制作資料や原画収録タイプの書籍は人気が高く、3000~7000円前後で安定取引されている。 特に「手塚治虫アニメワールド」や「鉄腕アトム大図鑑」といった写真資料集は、アニメ史研究者・教育機関の需要もあり、保存状態によっては倍近い価格になることもある。 近年では、手塚プロ公式の復刻版コミックや文庫版も人気で、絶版後に中古相場が上昇する傾向にある。ファンは“読んで楽しむ”というより、“アニメ文化資料として所有する”形で集めているようだ。

● 音楽関連 ― EP・LP・CDの世代ごとの魅力

音楽関係では、1963年発売のオープニング主題歌「鉄腕アトム」EPレコードが最も高値を呼んでいる。 上高田少年合唱団の歌唱によるこの盤は、日本アニメ史初の主題歌ソノシートとされ、状態良好なものは5000~8000円台、帯付き初版は1万円を超えることもある。 LP盤のサウンドトラック集は、1970~80年代に複数回再販されており、盤質の良いものは2000~4000円前後で流通。 さらに近年人気が高まっているのが、1990年代に発売された「手塚治虫アニメテーマソングコレクション」CDシリーズ。こちらは一時期入手困難となり、メルカリで4000~6000円台で売買されている。 また、海外版OST(ASTRO BOY THEME – U.S.版)もコレクターズ需要があり、輸入盤の完品は日本国内で1万円近くの取引も確認されている。 音楽分野では、古い媒体(EP/LP)と新しいCD/配信版の両方が市場価値を持つ稀有なケースとなっている。

● ホビー・フィギュア関連 ― ソフビとブリキがプレミア化

玩具・フィギュア関連では、1960年代に製造されたブリキ製アトム人形が最も高額。 増田屋製「電動歩行アトム」は、動作確認済みで箱付き完品の場合、20万円前後で取引されることもある。 一方、タカラ製のソフビ人形シリーズ(1970年代再販分)は、サイズや彩色違いによって5000~1万2000円程度が相場。 昭和後期のガチャガチャ(カプセルトイ)版ミニアトムも人気が高く、コンプリートセットで3000~5000円前後。 また、近年発売されたメディコム・トイのRAH(リアルアクションヒーローズ)アトムや、海洋堂製ガレージキットなどは新品価格の倍額で取引されることも多い。 “昭和実物玩具”の希少性と“現代精密モデル”の美しさ、その両方が並行して評価されているのが、アトム市場の特徴だ。

● ゲーム関連 ― 80年代レトロタイトルの再評価

1980年代の家庭用ゲーム『鉄腕アトム』(ファミリーコンピュータ用)は、当時の出荷数が少なく、箱・説明書付き完品が1万~2万円台で取引されている。 また、MSX・スーパーファミコン版ソフトもコレクター人気が高く、状態次第では5000円~1万円前後。 2003年のPlayStation2用ソフト『アトムハートの秘密』はリメイク版放送記念として発売されたもので、通常版は2000円前後だが、限定生産の“初回特典版”はサントラCDや小冊子付きで6000円近くになることもある。 さらに、LCDポケットゲームや非公式の電子玩具などもレトロゲームマニアから注目されており、未使用状態で数千円~1万円弱の範囲で落札されている。

● 文房具・日用品 ― “昭和グッズ”として再注目

文房具関連の中古市場は、状態に大きく左右されるが、アトムのイラスト入りノートや鉛筆セット、下敷きなどは現在“昭和レトログッズ”として高値安定している。 特に未使用の下敷きやカンペンケースは、1点2000~4000円での落札が多い。 キャラクター消しゴムや定規、文具セット(箱入り)は希少で、状態が良ければ5000円超。 一方、日用品カテゴリでは、当時のプラカップや弁当箱などが人気を集めており、プライズ景品として配布されたものが3000~8000円台で取引される。 昭和の香りを残したデザインが“懐かしいインテリア”として需要を生み、30~50代の層が購入している傾向が強い。

● 食玩・菓子系グッズ ― 小さなパッケージが大きな価値に

アトムチョコやアトムガムなど、当時のキャラクター菓子のパッケージやカードもコレクターズアイテムとして注目されている。 未開封の菓子そのものは衛生上の理由で取引されないが、空箱や付属カードが高額で売買されている。 特に明治製菓の「アトムチョコ」初期版カードは、状態良好であれば1枚1000~3000円。コンプリートセットは2万円台に達することもある。 駄菓子屋販促ポスターや当時の看板なども市場に出ることがあり、保存状態が良ければ数万円規模の取引が成立する。 こうした商品群は、単なる菓子の付属物ではなく“日本の商業デザイン史資料”としても価値を持っている。

● 総評 ― コレクション文化の礎を築いた作品

『鉄腕アトム』は、日本におけるキャラクター商業化の原点であり、その関連商品の中古市場は単なる懐古趣味ではなく“文化的収集”の領域に達している。 どのジャンルでも共通するのは、「アトム=日本の未来の象徴」というイメージが商品の背景に宿っている点だ。 ファンは単にモノを所有するのではなく、昭和の夢・科学への希望・手塚治虫の理想を“手に取る”感覚で収集している。 オークション市場での人気が60年以上続くアニメは稀であり、『鉄腕アトム』のブランド力がいかに時代を超えて生き続けているかを物語っている。

[anime-10]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

鉄腕アトム(全21巻+別巻2巻セット) (サンデーコミックス) [ 手塚治虫 ]

【首振り人形】アトム ボビングヘッド ■ アストロボーイ 鉄腕アトム ASTRO BOY Atom ボブリング フィギュア インテリア

評価 4.5

評価 4.5[新品]鉄腕アトム(全21巻+別巻2巻)

評価 4

評価 4レディース 競泳練習用水着 女性 AQUASPHERE アクアスフィア ATOM×AS LADYS ONEPICE

鉄腕アトム(12) 大人気SFコミックス (サンデーコミックス) [ 手塚治虫 ]

評価 5

評価 5なつかしい テレビアニメ 鉄腕アトム 高さ120cm「レッツゴー」 等身大フィギュア ※ 大型商品のため送料別途かかります。ご注文後..

メッシュキャップ /スイムキャップ/子供用/大人用/ AQUASPHERE アクアスフィア 鉄腕アトム ATOM STAR

評価 3

評価 3鉄腕アトム Complete BOX 1 [ 清水マリ ]

鉄腕アトム こけし【 キャラクター こけし 】 プレゼント ギフト かわいい 伝統 こけし おうち時間 暮らし stayhome 癒し インテリア ..

評価 4.75

評価 4.75

![鉄腕アトム(全21巻+別巻2巻セット) (サンデーコミックス) [ 手塚治虫 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7194/9784253907194.jpg?_ex=128x128)

![[新品]鉄腕アトム(全21巻+別巻2巻)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0024/t9784253907194_01.jpg?_ex=128x128)

![鉄腕アトム(12) 大人気SFコミックス (サンデーコミックス) [ 手塚治虫 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2530/25306490.jpg?_ex=128x128)

![鉄腕アトム Complete BOX 1 [ 清水マリ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3467/4988001603467.jpg?_ex=128x128)

![鉄腕アトム 《オリジナル版》 9 [ 手塚治虫 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8328/9784835458328_1_2.jpg?_ex=128x128)