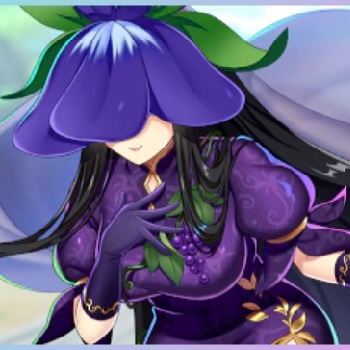

【RINGOEN】アクリルキーホルダー 東方Project Vol.05 Extra マエリベリー・ハーン

【名前】:マエリベリー・ハーン

【種族】:人間

【能力】:結界の境目が見える程度の能力

【テーマ曲】:月の妖鳥、化猫の幻、魔術師メリー

■ 概要

■ “秘封倶楽部”という枠組みの中のマエリベリー

『東方Project』のキャラクターとしてのマエリベリー・ハーンは、いわゆる「幻想郷で弾幕を撃つ側」の住人とは少し立ち位置が違い、「外の世界」に生きる若者として語られる存在だ。彼女は宇佐見蓮子と並ぶ“秘封倶楽部”の一員で、日常の延長線上にある怪異や境界の揺らぎを、学術的な好奇心と遊び心で追いかける。ここで重要なのは、マエリベリーが“非日常の当事者”というより、“非日常を観測してしまう者”として描かれる点である。つまり彼女は、異変の中心に飛び込む英雄役ではなく、世界の縫い目を見つけてしまう観測者であり、そこに足を踏み入れる誘惑に抗い切れない探索者でもある。

■ 彼女の物語が持つ「時間の匂い」

マエリベリーの描写には、現代の都市生活や大学・研究といった空気がにじむ。夜更けに集まり、会話を重ね、噂や仮説を組み立て、実地で確かめようとする——その姿は、伝奇の主人公というより、少し背伸びした大学生の“遊び”に近い。しかし、その軽やかさの裏に、取り返しのつかない深さがちらつくのが彼女の魅力だ。最初は「面白そう」で始まる。ところが境界に触れ、世界を覗き込むほどに、日常の側へ戻る足場が少しずつ削れていく。マエリベリーの物語には、青春のきらめきと同時に、時間が静かに錆びていくような感触がある。楽しげな雑談の背後で、未来の輪郭が歪む気配が消えない。

■ “境界を見る”という資質の危うさ

マエリベリーの核心にあるのは、「境界を認識できる」という特異さだ。境界とは、ただの線引きではない。現実と幻想、こちら側とあちら側、意味が通る世界と通らない世界、その間にある曖昧な膜である。普通は意識しないその膜を、彼女は視界に入れてしまう。見えるからこそ、そこに“入口”があることも分かってしまう。そして入口を知ってしまった者は、いつか扉を開けたくなる。ここがマエリベリーの危ういところで、能力の凄さそのものより、「知ってしまうこと」「確かめたくなること」が運命を動かしていく。彼女にとって境界は、恐怖である前に、誘惑だ。怖いのに、魅入られてしまう。そこに秘封倶楽部の物語の切なさが宿る。

■ 蓮子との関係が作る“二人称の物語”

マエリベリーは単独で語られるより、宇佐見蓮子との対比で輪郭が鮮明になる。蓮子が「時間」や「宇宙」といった広い視座で世界を捉えるタイプだとすれば、マエリベリーは「境界」や「場所」のきわどい線を感じ取るタイプだ。二人が並ぶことで、世界は立体になる。片方が空間を見上げ、片方が足元の綻びを見る。片方が理屈で遠景を組み、片方が直感で裂け目を指差す。そうして会話が回り始めると、ただの怪談が“研究テーマ”へ変質する。しかもそれは、論文のためではなく、二人が二人であるための遊びとして成立しているのが面白い。友達同士の夜更けの探検が、知らないうちに世界の法則に触れてしまう——この構図が、マエリベリーを“東方の中でも異質な主人公格”にしている。

■ “外の世界”視点がもたらす現代性

幻想郷の住人たちが神話や民俗の匂いをまとっているのに対し、マエリベリーは現代的だ。彼女の足元にはアスファルトがあり、研究室や講義の気配がある。だからこそ、幻想郷が“遠い異界”ではなく、“隣にある別世界”として感じられる。外の世界の感覚を持つ者が境界に触れることで、幻想郷は単なる舞台装置ではなく、「現実の裏側に潜む構造」として立ち上がる。マエリベリーを介すると、幻想郷は観光地ではない。境界の扱いを間違えれば、帰れなくなる場所だ。そうした緊張感を、彼女の現代性が補強している。つまり、彼女は“こちら側の読者”に近い温度を持つからこそ、読者は境界の怖さを自分事として受け取れる。

■ 名前が象徴する“よそ者”のニュアンス

マエリベリー・ハーンという名前には、外来の響きがある。東方の世界観では、名はキャラクターの立ち位置を暗示することが多いが、彼女の名もまた「外の世界」「境界」「異文化」のイメージを背負っている。しかも、異国風でありながらどこか古典的で、現代の学生という設定に“時間差”の香りを混ぜる。これが、彼女の存在を単なる現代人で終わらせず、どこか伝承や神秘へ接続しやすい器にしている。彼女は今を生きているのに、名前だけが先に“物語の奥行き”を連れてきてしまう。そのズレが、秘封倶楽部の不穏さと相性がいい。

■ 物語上の役割:境界を揺らす“鍵”

マエリベリーは、幻想郷の出来事を直接動かす支配者ではない。だが、境界という根幹に関わる存在である以上、彼女は物語の“鍵”になり得る。境界が揺らげば、幻想郷の輪郭そのものが揺らぐ。彼女がどこを見て、何を確かめ、どこへ近づくかによって、世界は静かに書き換わってしまうかもしれない。しかもその変化は、本人にとっては「少し踏み込んだだけ」「少し覗いただけ」から始まる。大仰な儀式ではない。好奇心と会話と散歩、その延長で世界の側がずれていく。この“生活感のある危機”が、マエリベリーの物語を忘れがたいものにする。

■ 読者が惹かれるポイント:怖さより先に来る“ロマン”

マエリベリーの魅力は、恐怖描写そのものより、「怖いのに見たい」という感情を丁寧に引き出すところにある。境界に関する話題は、普通なら忌避される。だが彼女は、怖がりながらも理屈を組み立て、確認して、さらに面白がってしまう。その姿勢が、読者の心にある“異界への憧れ”を刺激する。ホラーのようでいて、根っこはロマンだ。夜の街の静けさ、遠くの踏切の音、人気のない境目の空気——そうした情景が、彼女の会話を通じて“入り口の匂い”を帯びる。読者は彼女と一緒に、境界の手前に立ち、深呼吸をしてしまう。そして気付く。「これは危ない」と分かっているのに、もう戻れないところまで想像が進んでいる。マエリベリーは、その最初の一歩を踏ませるのが上手いキャラクターだ。

■ “秘封”という言葉が示す、閉じた輝き

秘封倶楽部という看板自体が、マエリベリーの物語性を象徴している。「秘められたものを封じる」と書いてしまうと、守秘や封印のニュアンスが強くなるが、彼女たちの活動はどこか逆で、「秘められたものを見つけたい」「封じられた扉を探したい」という衝動に近い。つまり“秘封”とは、境界の向こうへ行くための暗号であり、同時に、行ってはいけないという警告でもある。その二重性を、マエリベリーは笑い話のテンポで扱ってしまう。軽い会話が、重い意味を抱えている。この構造が、彼女の物語の読後感を独特のものにしている。読み終わった後に残るのは、爽快感ではなく、夜の冷気のような余韻だ。

■ 概要のまとめ:日常の端に立つ“境界の観測者”

マエリベリー・ハーンは、外の世界の住人として、境界を“見てしまう”資質を持ち、宇佐見蓮子との二人組として秘封倶楽部の物語を牽引するキャラクターだ。彼女がいることで、幻想郷は遠い昔話ではなく、現代の足元に口を開けた“隣の世界”になる。好奇心とロマンが先に立ち、怖さが後から追い付いてくる。その順番こそが彼女の強さであり、危うさでもある。彼女の一歩は小さい。だが、その小ささが、境界を越えることのリアルさを生む。だから読者は惹かれる。自分の世界にも、同じ裂け目がありそうだと思ってしまうからだ。

[toho-1]■ 容姿・性格

■ “秘封倶楽部”の片割れとしてのビジュアルイメージ

マエリベリー・ハーンの容姿は、幻想郷の住人のように「種族や役職が見た目に刻まれている」タイプではなく、あくまで外の世界の若者としての自然さが核にある。だからこそ、彼女の外見的な魅力は派手さよりも“雰囲気の説得力”に寄る。衣装や装飾が物語の記号になりすぎず、日常の延長線上にある軽装の中に、どこか境界の匂いが混ざっている——このバランスが、秘封倶楽部という枠にぴたりと収まる。華美な羽根や角のような分かりやすい異形性がないぶん、「本当に現代の街角にいそう」なのに「目が合った瞬間に不安になる」ような、静かな異質さが立ち上がる。見た目の情報量が抑えられているからこそ、視線や表情、立ち姿の僅かな差が“何かを知っている人”の気を漂わせるのだ。

■ 目の印象が語るもの:見えてはいけないものが見える眼差し

マエリベリーというキャラクターを語るとき、最も象徴的なのは「視線の質感」だ。境界を認識できるという設定は、ただの超能力ではなく、本人の在り方そのものを変えてしまう。何もない場所を“何かあるように”見てしまう。あるいは、普通なら背景として処理される風景の端に、意味のある裂け目を見つけてしまう。そういう目を持つ人の顔には、本人が望まなくても“集中の癖”が滲む。会話中でも一瞬だけ焦点がずれたり、ふと遠くを確かめるような沈黙が挟まったりする。マエリベリーの印象は、まさにその類だ。可愛らしい、柔らかい、といった表現が成り立つ一方で、同時に「何を見ているのか分からない怖さ」も同居する。視線が美点であると同時に、不穏の入り口にもなる。

■ 声が聞こえるような“大学生らしさ”

外見が日常的であることは、性格面の描写にもつながる。マエリベリーは、いかにも幻想郷の住人らしい大仰な口調や、古風な振る舞いよりも、現代の学生が持つ軽快さ、距離感、冗談の混ぜ方が似合う。彼女の会話は、研究の議論でありながら同時に雑談で、雑談でありながらいつの間にか核心に触れている。そこが怖いし面白い。気の置けない友人に向ける言葉のテンポ、ちょっとした毒や皮肉を混ぜる器用さ、興味のある話題にだけ急に目の色が変わる感じ——こうした“生身っぽさ”が、彼女を特別にしている。キャラクターとしての設定が先に立つのではなく、人としてのクセが先に見える。その上で、境界を見てしまうという異常が、じわじわと浮かび上がってくる。

■ 性格の中核:好奇心が恐怖よりも速い

マエリベリーの性格を一言でまとめるなら、「怖いものを怖がりながら、結局近づいてしまう」タイプだ。恐れを知らないのではない。むしろ怖さは分かっている。だからこそ、普通の人なら足を止める地点で、彼女は“もう半歩だけ”進んでしまう。これは無謀というより、好奇心が感情の順番を追い越す性格と言える。怖い→逃げる、ではなく、怖い→確かめたい、が先に来る。しかも、その確かめ方が“勢い任せ”ではなく、“観察”である点が彼女らしい。覗き込む。距離を測る。境界の輪郭をなぞる。手触りを記憶する。そうしてから、ようやく「やっぱり嫌な感じ」と笑う。この順序が、彼女の危うさを魅力として成立させている。

■ 繊細さと図太さが同居する“二重の気質”

彼女は繊細だ。境界の揺れを感じ取る感受性は、外界の違和感を拾いやすいということでもある。夜の静けさの中で、空気の変化や気配の差を言葉にするような繊細さがある。一方で、彼女は妙に図太い。普通なら心をすり減らすような怪異の気配に触れても、完全には折れない。むしろ「面白いね」と言えてしまうところがある。この矛盾が彼女を生き物にする。繊細だからこそ世界の縫い目が見える。図太いからこそ縫い目に触れてしまう。そして触れてしまった後に、ふと現実味のある弱さを見せる。強いのか弱いのか分からない。その揺らぎが、境界というテーマと呼応している。

■ 蓮子との対比で際立つ、マエリベリーの“感覚派”

宇佐見蓮子が理屈やスケールで世界を組み上げるタイプだとすると、マエリベリーは肌感覚で“ここが危ない”を当てるタイプだ。蓮子が話を広げ、マエリベリーが話を刺す。蓮子が仮説を立て、マエリベリーが現場の匂いを持ち帰る。二人が並ぶことで、マエリベリーの性格は単なる好奇心ではなく、観測者としての資質として定着する。彼女は、論理で世界を攻略するのではなく、世界のほうから滲み出る違和感を受け止める。だからこそ、彼女の発言には時々“結論を飛び越えた確信”が混ざる。説明できないけれど、分かってしまう。そういう瞬間がある。蓮子がそれを面白がり、議論が加速する。ここに秘封倶楽部の会話の快感がある。

■ 冗談の仮面:軽口の下にある本気

マエリベリーは軽口を叩ける。ふざけた態度も取れる。だが、それは怖さから逃げるための防衛であると同時に、好奇心を燃やすための点火でもある。冗談を言うことで、危険を“ちょっとだけ”身近にしてしまう。恐怖を距離で薄めて、触れられる形に変える。これはホラー映画の登場人物の無謀さとは違う。彼女は危険を知っている。知っているから、冗談で自分を動かす必要がある。つまり、彼女の軽さは“無知の軽さ”ではなく、“知っている者の軽さ”だ。その軽さが一瞬でも剥がれたとき、読者はぞっとする。普段の明るい口調が消え、沈黙が落ちる。目が真剣になる。境界のことを語る声が低くなる。そうした切り替えが、彼女の人物像をぐっと深くする。

■ “帰れる場所”への執着が薄いことの怖さ

性格の奥にあるもう一つの要素は、「帰属」への執着が薄いように見える点だ。もちろん、彼女が現実世界を捨てているわけではない。しかし、境界を見てしまう者は、日常を日常のまま抱え続けるのが難しい。いつも“別の可能性”が視界に入るからだ。帰るべき場所が一つしかない人は、そこにしがみつける。だがマエリベリーは、世界に複数の出入り口があることを知ってしまう。知ってしまった人間は、いつか「どっちに帰る?」という問いに直面する。その気配が、彼女の性格の明るさの裏側に薄く漂う。彼女が笑っているのに、どこか遠い。近くにいるのに、すでに境界の向こう側に片足を置いているように見える。ここが彼女の不穏な魅力だ。

■ 読者が受け取る人物像:可憐さと不気味さの共存

マエリベリーの容姿・性格を総合すると、第一印象は“可憐で知的な女の子”として成立する。それだけなら、秘封倶楽部は青春ミステリーで終わる。だが彼女には、見えるはずのないものを見てしまう眼差しと、境界へ近づく足取りの軽さがある。可愛いのに怖い。優しそうなのに、どこか人間の規格から外れている。そういう二面性が、彼女を特別にする。そして、その二面性は決して矛盾ではない。境界というテーマ自体が“こちらとあちらの同居”だからだ。彼女は境界の性質を、外見や性格として体現している。見た目は日常、心は裂け目を覗く。だからこそ、マエリベリー・ハーンは“秘封倶楽部”の片翼として、読者の胸に静かに残り続ける。

[toho-2]■ 二つ名・能力・スペルカード

■ まず前提:マエリベリーは“弾幕キャラ”というより“境界の観測者”

この章に入る前に押さえておきたいのは、マエリベリー・ハーン(通称メリー)は、原作の中でも「弾幕勝負で自己紹介する立場」ではなく、「世界の綻びを見つけてしまう立場」に軸足があるという点だ。だから彼女の“能力”は、火力や属性の強弱というより、世界の仕組みに触れるための鍵として描かれる。スペルカードのようなバトル用のフォーマットに、そのまま当てはめにくいのはむしろ自然で、彼女の特別さは“戦う強さ”ではなく“見えてしまう危うさ”にある。ここを理解すると、二つ名やスペカの扱い方も、無理に弾幕寄りにしないほうが彼女らしさが際立つ。

■ 二つ名の位置づけ:固定ラベルより“説明文”としての呼ばれ方

幻想郷の多くのキャラクターは、二つ名が名札のように機能する。ところがメリーの場合、そうした「定型の肩書き」よりも、“どんな子か”を説明する語り口のほうが先に立つ。たとえば「秘封倶楽部のメリー」「境界が見える側の人」「こちらとあちらの間に気付いてしまう子」といった形で、能力と役割が一体化した呼ばれ方をされやすい。これは、彼女が社会的な役職(巫女・天狗・鬼など)や種族の記号で語られないぶん、特徴そのものが“二つ名の代わり”になっているからだ。言い換えると、メリーの二つ名は一言で完結する札ではなく、「何が起きる人なのか」を含んだ文章に近い。

■ 能力の核心:境界を“見通す”とはどういうことか

メリーの能力は、よく「境界を見通す程度」といったニュアンスで語られる。ここでいう境界は、地図の線や塀のような物理的な仕切りだけではない。昼と夜、現実と幻想、意味が通る世界と通らない世界、常識と非常識——そうした概念の境目、あるいは「普段は意識されない継ぎ目」を含む。メリーがやってしまうのは、その継ぎ目を“視界に入れてしまう”ことだ。普通の人は、世界を一枚の布として扱える。だが彼女は、布の縫い目やほつれに気づき、場合によってはその下の層の存在まで察してしまう。能力の怖さは、見えた瞬間に“入口の実在”まで確定してしまう点にある。入口があると分かれば、近づける。近づけると分かれば、いつか触ってしまう。メリーの能力は、世界の安全装置を静かに無効化する。

■ 発現のイメージ:視覚だけではなく“感覚のズレ”として現れる

「見通す」と言うと、視覚的に境界線が見えるような表現を想像しがちだが、メリーらしさはむしろ“違和感の精度”にある。空気の密度が変わる、音の反響が一段深くなる、風景の端だけ色温度が違う、足元の感触が一瞬ずれる——そうした微細なズレが、彼女には境界のサインとして立ち上がる。だから彼女は、派手な演出なしに「あそこはやめたほうがいい」「ここ、何かある」と言えてしまう。怖いのは、彼女の発言がオカルト的な当てずっぽうではなく、“観測に裏打ちされた確信”として響くところだ。理由は説明できなくても、本人の中では輪郭が見えている。その説明不能さが、境界の性質と噛み合っている。

■ “見る”から“越える”へ:能力が物語を動かす瞬間

境界を認識するだけなら、まだ安全圏に留まれる。しかしメリーの危うさは、「見えたものを確かめたくなる」気質とセットである点だ。観測者で終わるか、踏み込む者になるか。その分岐点に、彼女はいつも立っている。そしてこの“踏み込み”は、必ずしも大げさな儀式ではない。夜道の寄り道、駅のホームの端、人気のない境目、ふとした扉の違和感——日常の行動が、そのまま境界への接近になる。だから物語は静かに進む。大事件の号砲ではなく、会話の延長で世界が少しだけズレる。メリーの能力は、異変を爆発させるのではなく、異変が染み出す通路を作る。気づいたら、戻る道が薄くなっている。この遅効性の怖さが、彼女の能力の味だ。

■ 八雲紫との“反射”が生む連想:似ているが、同じではない

東方の文脈で境界が語られると、どうしても八雲紫の影が差す。紫は「境界を操る」側であり、メリーは「境界が見える」側として語られやすい。この違いは大きい。操る者は、境界を道具として扱える。見える者は、境界に気付かされる。前者は主体、後者は観測者。にもかかわらず、二人の間に連想が働くのは、境界という概念が“世界の根幹”に直結しているからだ。メリーが境界を見てしまうという事実だけで、「いつか操る側に近づくのでは」という想像が生まれる。ここで大切なのは、それが物語の確定事項というより、能力が持つ宿命の匂いとして読者に立ち上がる、という点だ。メリーの能力は、将来の物語を勝手に連れてくる。

■ スペルカードの扱い:原作の“空白”がキャラクター性になる

メリーは、原作の弾幕ルールに乗って「このスペルカードで戦う」といった形の“公式の持ち札”が語られにくい。だが、それは欠点ではない。むしろ、スペカがないこと自体が「彼女が戦闘の文脈にいない」ことの証拠で、彼女の立ち位置を守っている。メリーがもし弾幕戦をするなら、その戦いは勝敗や撃破よりも、「境界を示す」「境界を揺らす」「相手の立っている場所をずらす」といった、ルールの土台に触れる方向へ寄るはずだ。つまり、スペカが定義されない空白は、彼女の能力が“戦闘技”ではなく“世界技”であることを強調する。空白が、逆に彼女を強く見せる。決まった札がないからこそ、何が起きるか分からない。

■ もし弾幕化するなら:メリーの能力は“攻撃”より“状況変化”が主役

仮にメリーを弾幕表現へ落とし込むなら、直線的なレーザーや大火力より、「空間の折れ」「境目の反転」「安全地帯の消失」といった“場そのものの書き換え”が似合う。撃つ弾は、弾というより境界標識のように働く。触れた瞬間に位置関係が変わる、通れないはずの隙間が通れる、左右が入れ替わる、上下の概念が曖昧になる。プレイヤーが避けるのは弾そのものではなく、“世界の挙動”になる。これは、メリーの能力が「相手を倒す」より「世界を見せる」方向に強いからだ。弾幕は攻撃でありつつ、演出でもある。メリーの弾幕化は、その演出を極端に“概念寄り”にする。避けているうちに、こちら側の常識が薄くなる。そういう戦いが、彼女のキャラクター性と噛み合う。

■ 二次創作で生まれやすい“スペカ的な定番”

公式のスペカが空白である分、二次創作ではメリーに“それっぽい札”が与えられやすい。ありがちなのは、名称に「境界」「こちら側/あちら側」「結界」「扉」「裏側」「反転」などの語を含め、効果はワープ、位置交換、当たり判定のずらし、視界の撹乱といった方向へ寄るパターンだ。たとえば「境界の扉」を開く演出で弾幕の出現位置を変えたり、「線」を引いてその線を越えると危険が増減したりする。重要なのは、こうした二次設定が単なるカッコよさの付け足しではなく、“メリーの能力を戦闘言語へ翻訳した結果”として自然に成立している点だ。彼女に火球や雷撃を持たせるより、境界の揺らぎを持たせるほうが圧倒的に“それらしい”。だから二次創作でも、メリーは派手な属性魔法より、空間・概念系のギミックに寄ることが多い。

■ 能力が生むドラマ:勝ち負けより“帰還できるか”がテーマになる

メリーの能力が物語に与える影響は、バトルの勝敗では測りにくい。彼女の危機は、HPが尽きることではなく、“帰還の線”が見えなくなることにある。境界を見られるというのは、出口も入口も同時に見える可能性があるということだ。だが、入口を見つけるほどに、入口は増える。増えた入口は、帰るべき出口の優先順位を奪う。どこへでも行けるようでいて、どこにも属せなくなる。その恐ろしさが、彼女の能力の物語的な強度だ。だからメリーが何かを“発動”する場面は、派手な決め技というより、「ここから先へ行ってしまうかもしれない」という選択の場面になりやすい。能力とは、技ではなく分岐点である。

■ まとめ:二つ名もスペカも、結局は“境界の人”に収束する

マエリベリー・ハーンの二つ名は、固定の札というより“境界を見通す者”という説明に近く、能力は攻撃力ではなく世界の綻びを可視化する鍵として機能する。スペルカードが公式に整備されていない(あるいは語られにくい)ことも、彼女が弾幕の住人ではなく境界の観測者であることを強める要素になっている。もし弾幕化するなら、彼女は弾を撃つより世界をずらす。相手を倒すより足場を揺らす。そしてその揺れは、読む側に「面白いけど怖い」「覗きたいけど戻りたい」という二重の感情を残す。メリーの能力は、華やかな必殺技ではなく、世界の裏側へ引き込む静かな引力なのだ。

[toho-3]■ 人間関係・交友関係

■ 関係性の出発点:メリーは“孤高”ではなく“二人で成立する人”

マエリベリー・ハーンの人間関係を語るとき、最初に押さえるべきなのは「彼女は単体で完結するタイプのキャラクターではない」という点だ。もちろん、個人としての魅力や危うさは十分に強い。けれど、その魅力が最も鮮明になるのは、対話の相手がいるとき、とりわけ“同じ夜更けを歩く相棒”が隣にいるときだ。メリーの視線は、境界の気配を拾いすぎる。その拾いすぎを、ただの恐怖や妄想として終わらせず、「じゃあ確かめよう」「こう考えると筋が通る」と物語へ変換してくれる相手が必要になる。彼女の交友関係は広く浅くというより、“深い一対”が核になり、そこから周囲の世界が枝分かれしていく構造に近い。だからこの章は、友人の人数を並べるより、「誰と並ぶとメリーがどう変わるか」を中心に見るほうが、彼女の本質に届きやすい。

■ 相棒との関係:会話の温度差が“秘封倶楽部”を駆動する

メリーの交友関係の中心にいる相棒は、彼女が見つけた違和感に言葉を与え、逆に彼女の直感を面白がって議論を膨らませる存在だ。ここで起きているのは、単なる仲良しの会話ではない。“世界の綻び”という危険物を、二人で少しずつ取り扱っていく共同作業である。メリーは感覚の人で、言葉にしきれない確信を先に出す。相棒はそこに理屈を通し、仮説を組み立て、観測の手順を整える。この温度差が心地よい。メリーの側は、理解してもらえる安心感でさらに踏み込みやすくなるし、相棒の側は、メリーの直感があるからこそ机上の空論で終わらない。結果として二人は、普通なら近づかない領域へ“楽しげに”近づいていく。友情という言葉だけで括ると甘く見えるが、実際は互いが互いの危うさを増幅してしまう、危険な相性でもある。メリーの人間関係の核心は、この「支え合い」と「背中を押し合い」が同時に起きる構図にある。

■ メリー側の感情:依存ではなく“共有された夜”への執着

メリーが相棒に向ける感情は、単純な依存ではない。むしろ、彼女は自立しているように見える瞬間が多い。怖がりながらも観測を続ける胆力があり、違和感を受け止める強さもある。だが同時に、彼女は“共有できる相手”がいないと成立しにくい性質を持つ。境界を見てしまうという体験は、普通の人に話しても冗談として流されやすいし、真面目に語れば語るほど疎まれる可能性が高い。理解者がいないと、自分の感覚が壊れているのか世界が壊れているのか分からなくなる。その不安を鎮めてくれるのが、同じ話題を笑って受け止め、なおかつ真剣に議論できる相棒だ。メリーはその相棒に対して、「私の見ている世界を肯定してくれる唯一の人」という意味で、強い執着を持ちやすい。恋愛感情とは別種の、共同体験への執着である。夜更けの散歩、薄暗い駅、人気のない境目——そうした“二人の時間”が、彼女の精神の錨になっている。

■ 相棒側から見たメリー:逸材であり、危険な羅針盤

相棒にとってメリーは、ただの友人ではなく、世界の裏側を指し示す羅針盤だ。普通は見えないものが見える。しかもそれが、雰囲気の話ではなく、場所や状況として具体的に現れる。研究者気質の相棒からすれば、メリーの直感は“検証すべき現象”であり、“手がかり”でもある。だから会話は加速する。メリーが何気なく言った一言が、仮説の核心になってしまう。だが、ここには危険がある。羅針盤は目的地へ導くが、必ずしも安全な道を示すとは限らない。相棒がメリーを面白がるほど、メリーの直感は肯定され、メリーはさらに境界へ近づく。これは友情の美しさであると同時に、二人が同じ穴へ落ちていく構図でもある。メリーの人間関係が持つ独特の緊張感は、この「尊敬」「興味」「親しさ」が、危険を薄めるのではなく、むしろ危険を“続けられる形”にしてしまう点にある。

■ 外の世界での対人距離:広い交友より“観測の共有者”を選ぶ

メリーが外の世界でどれほど交友関係を広げているかは、描写の中心ではない。だが彼女の性質を考えると、誰とでも深く付き合うタイプというより、必要な相手とだけ濃い時間を持つタイプに見える。境界を見てしまう人間は、日常会話の中でも一瞬“別のもの”に意識を引っ張られる。そのズレは、賑やかな集団の中では誤解を生みやすい。だから彼女は、無理に輪の中心へ入るより、夜更けに少人数で話すほうが合う。表面的には社交的で、普通に笑い、冗談も言える。けれど心の芯では、“本当に共有できる相手”の数は限られている。その限られた相手こそが、彼女にとっての安全地帯であり、同時に境界へ向かう発射台にもなる。メリーは人を嫌っているわけではない。ただ、世界の綻びを語れる相手が少ないだけだ。

■ 境界の向こう側との関係:直接の交友より“気配の接触”が主になる

メリーの人間関係が面白いのは、相手が必ずしも“同じ世界の人間”でなくても成立してしまうところだ。境界を見通す資質は、こちら側の人間関係だけで完結しない。彼女は、誰かと直接会って親しくなる前に、“向こう側の気配”と先に接触してしまう可能性がある。しかもその接触は、握手や会話ではなく、視線や夢、場所の違和感といった形でやって来る。人間関係というより、“関係の芽”が先に生まれる。相手の存在が確定しないまま、こちらだけが影響を受けてしまう。こうなるとメリーの交友は、相互的というより一方通行に見える瞬間が出る。だが、その一方通行がいつか相互になるかもしれない、という予感が物語を引っ張る。メリーは「誰かと仲良くなる」以前に、「誰かに見つけられる」可能性を常に抱えている。ここが彼女の対人関係の不穏さだ。

■ “似た資質”との距離感:共鳴するほど危険、だからこそ惹かれる

メリーの周囲に、もし似た資質の持ち主が現れた場合、関係は穏やかな共感で終わりにくい。境界に敏感な者同士は、分かり合えるぶん、話が早すぎる。説明の手間が省ける代わりに、ブレーキも省けてしまう。「分かる」という言葉が、警戒心を削る。しかもメリーは、怖がりながらも確かめたくなる性格だ。似た資質の相手と出会えば、二人は“確かめる遊び”を自然に始めてしまうだろう。これは友情としては極上だが、人生としては危険だ。だからメリーは、共鳴できる相手ほど距離を取るべきなのに、逆に惹かれてしまう。その矛盾が、彼女の対人関係に物語の火種を作る。

■ ファン視点での関係性の味わい:甘さと怖さのバランス

メリーの交友関係が支持される理由の一つは、青春の甘さを持ちながら、その甘さが“現実からの逃避”ではなく“現実の端に触れる行為”として描かれるからだ。二人で夜に集まって話す、という行為はそれだけでロマンチックだし、親密さも生まれる。だが話題が境界や怪異になった瞬間、甘さは冷気を帯びる。読者はその温度差を楽しむ。仲が良いからこそ危ない、という倒錯が成立してしまうからだ。しかもメリーは、相棒と一緒にいるときが一番生き生きする。それがまた切ない。楽しそうであればあるほど、「この楽しさはいつまで続くのか」という不安が強くなる。メリーの人間関係は、幸福と破滅の輪郭を同時に見せる。境界がテーマの物語において、これほど似合う関係性はない。

■ まとめ:メリーの交友は“二人の夜”を核に、世界の外縁へ伸びる

マエリベリー・ハーンの人間関係は、広い人脈の多彩さよりも、たった一つの強い相棒関係を中心に組み上がる。彼女は観測者であり、観測を共有できる相手がいることで初めて、その危うさが物語へ変換される。友情は支えであり、同時に背中を押す力にもなる。さらに彼女は、こちら側の人間関係だけでなく、境界の向こう側の“気配”とも接触してしまう可能性を抱える。だから彼女の交友は、温かな会話と冷たい不穏が常に隣り合う。メリーの魅力は、誰かと一緒に笑う姿の中に、すでに境界の影が差しているところにあるのだ。

[toho-4]■ 登場作品

■ 登場の基本形:メリーは「ゲーム本編のキャラ」ではなく「物語テキストの主役」

マエリベリー・ハーンの登場作品を整理するときに大事なのは、彼女が多くの東方キャラクターのように“ゲームのステージや会話パートで自己紹介する”タイプではなく、主に「外の世界の物語」を担う存在として現れる、という点だ。言い換えると、彼女の出番はバトル画面より文章の中に多く、弾幕ゲームのルールでキャラが並ぶ場所より、世界観を裏側から照らすところに置かれている。だから登場作品の一覧は、ゲームタイトルの羅列だけでは実感が湧きにくい。むしろ「どの媒体で、どんな“見え方”をするか」を押さえると、メリーの登場の意味がはっきりする。

■ 公式での主戦場:ZUN’s Music Collection(音楽CD)の物語パート

メリーが最も濃く登場するのは、いわゆるZUN’s Music Collection(音楽CD)に付随するストーリーテキストだ。ここでは“秘封倶楽部”の活動として、メリーと相棒が夜に集まり、噂や怪談、都市伝説めいた話題を手がかりに、境界の気配へ近づいていく。その語り口は、派手な事件よりも会話と雰囲気が中心で、読者は「音楽を聴きながら文章を読む」体験として、徐々に日常の端が歪んでいく感覚を味わうことになる。メリーはそこで、境界を見通す側の視点として機能し、相棒が言語化・推論を担当することで、二人の会話が“ただの雑談”から“世界の縫い目の観測”へ変質していく。作品としては、秘封倶楽部が前面に出る音楽CD群(例として『蓮台野夜行』『夢違科学世紀』『卯酉東海道』『大空魔術』『鳥船遺跡』『伊弉諾物質』『燕石博物誌』『旧約酒場』など)で、彼女の輪郭が段階的に描かれていく印象が強い。どれか一作だけで人物像が完結するというより、複数のテキストを追うほど「メリーの視線が当たり前でなくなっていく」積み重ねが効いてくる構成だ。

■ 同じ人物でも“見え方”が少しずつ違う:作品ごとの温度差

メリーの登場は一貫しているようで、各作品のトーンによって見え方が変わる。ある作品では、夜更けの散歩と怪談の交換が中心で、青春の延長線上のロマンが強い。別の作品では、境界の気配が濃くなり、会話の端々に「冗談で済まないもの」が混ざってくる。さらに進むと、読者の側が“帰還”を意識し始めるような、静かな切迫感が漂う。こうした温度差によって、メリーは「可憐な大学生」から「世界の縫い目に引っ張られる観測者」へと、同じ顔のまま別の影を帯びていく。登場作品を追う醍醐味は、能力や設定を説明文で把握することより、この“雰囲気の変化”を体験として積み上げることにある。

■ ゲーム本編での立ち位置:プレイアブル/ボスとしては基本的に出ない

弾幕STGとしての東方原作ゲーム群では、メリーがボスや自機として前面に出る形は基本的に想定されていない。彼女の役割は、ゲーム内の異変を解決することより、異変が起き得る土台——つまり「幻想と現実の境目」そのものを示唆するところにあるからだ。もし彼女をゲームに出すなら、それは弾幕の強弱を競うより、「こちら側の常識が揺らぐ」ギミックを導入する方向になりやすい。だから公式の中で彼女がゲームから距離を取っているのは、出番が少ないというより、役割が違うからだと言える。メリーは、ゲームの登場人物というより、ゲーム世界の“外側”から境界を叩く存在として配置されている。

■ 公式の周辺媒体:設定の参照点として“名前が生きる”

公式の周辺媒体(書籍・雑誌系の企画や特集など)で、メリーが大きく前面に出て物語を進めるケースは、音楽CDのテキストほど多くはない。けれど、東方の世界観を語るときに「外の世界」「秘封倶楽部」「境界の視点」という参照点として、彼女の名前や存在感が“理解の補助線”になることはある。つまり登場頻度より、概念的な重要度が高いタイプだ。東方という作品群は、舞台(幻想郷)に閉じた物語でありながら、外の世界の存在を完全には切り離さない。その“切れない部分”を象徴するのが秘封倶楽部であり、その中で境界側へ寄っていく視点がメリーだ。周辺媒体で直接出番がなくても、読み手の頭の中では「そういえば外の世界側にこういう視点がある」という形で、存在が機能し続ける。

■ 二次創作ゲームでの扱われ方:秘封倶楽部は“主人公枠”になりやすい

二次創作ゲームでは、メリーは非常に動かしやすい主人公になる。理由は明快で、①外の世界の視点から幻想郷や怪異に触れられる、②既存キャラとの直接的な因縁が固定されすぎておらず、物語の導線を自由に設計できる、③境界というテーマが探索・推理・ホラー・SF寄りのゲーム性と相性が良い、という三点が大きい。たとえば探索ADVやノベルゲームでは、メリーの「ここに境目がある」という気づきが、そのまま謎解きの鍵になる。アクションやSTGに落とす場合でも、弾幕の強さより“空間の反転”“ルート分岐”“安全地帯の移動”といったギミックで個性を出しやすい。二次創作の文脈では、秘封倶楽部が“夜の探偵役”になったり、“異界の入り口に迷い込む役”になったりし、メリーはその先導役として配置されやすい。公式の出番が文章中心だからこそ、二次創作では逆に「動かす余地」が大きいのだ。

■ 二次創作アニメ・映像での扱われ方:会話劇が映えるキャラクター

二次創作アニメや映像作品でも、メリーは会話劇の中心になりやすい。派手な戦闘を作らなくても成立し、夜の街のカット、静かなBGM、短い対話だけで“それっぽい空気”が出る。ここでのメリーは、表情と視線が演技の要になる。「見えた」「分かった」ではなく、“見えてしまった”顔をさせるだけで、境界のテーマが画面に乗る。相棒との掛け合いも、理屈と直感、冗談と不穏の往復が映像映えする。短編でも成立するのが強みで、一本の長編にしなくても、数分の雰囲気アニメで“秘封らしさ”が出る。だから二次映像では、メリーは主人公でありながら、同時にナレーター的な役割(世界の違和感を観客に手渡す役)を担うことが多い。

■ 登場作品を追うコツ:順番は「媒体」→「空気」→「変化」を意識する

メリーの登場作品は、時系列や発売順で追うのも楽しいが、初見の人には「媒体の違い」を先に意識するのがおすすめだ。まず音楽CDテキストで“秘封倶楽部の会話の肌触り”を掴む。次に、二次創作(ゲーム・映像)で“動くメリー”の解釈の幅を味わう。最後に、また公式テキストへ戻って「この余白があるから二次創作が豊かなんだ」と理解が深まる。この往復をすると、メリーが“登場している/していない”という単純な線引きでは測れないキャラクターだと分かってくる。彼女は、出番の多寡より、作品群の中に“境界の視点”を残し続ける存在なのだ。

■ まとめ:登場作品は少なく見えて、役割は作品群の根へ届いている

マエリベリー・ハーンは、原作ゲーム本編で派手に顔を出すタイプではないが、音楽CDの物語テキストという独自の舞台で、外の世界と境界のテーマを背負う主役として登場する。二次創作ではその余白が強みになり、探索・推理・ホラー・SF・会話劇など幅広い表現へ展開しやすい。つまり彼女の登場作品は、表面的には限られて見えても、東方の世界観の“外縁”と“継ぎ目”を語るうえで欠かせない位置にある。メリーを追うことは、キャラクターを追うだけでなく、「東方という作品群が世界の境目をどう扱っているか」を追うことにもつながっていく。

[toho-5]■ テーマ曲・関連曲

■ 前提:メリーの“音楽”はキャラソンではなく「風景の記録」

マエリベリー・ハーンに結び付く楽曲を語るとき、まず押さえるべきなのは、ここで扱う“テーマ曲”がいわゆるキャラクターソング的な自己紹介ではなく、「秘封倶楽部が見た夜」「境界の手前で聞こえた空気」を封じ込めた音楽として機能している点だ。メリーは弾幕戦のボス曲で印象付けられるキャラではない。その代わり、音楽CDの楽曲と付随テキストによって、彼女の世界が“音の質感”として立ち上がる。つまり、曲はメリー自身の主張ではなく、メリーが触れてしまった境界の気配そのものを鳴らす。だから聴き手は「この曲はメリーの曲だ」と名札を貼るより、「この曲の空気の中にメリーがいる」と感じるほうが自然だ。

■ 秘封倶楽部曲の特徴:静けさの中に“入口”が混ざる

秘封倶楽部に紐づく楽曲群には、共通する匂いがある。夜、街灯、遠くの電車、風の抜ける場所、人気のない境目——そうした情景が、メロディや和声の隙間に忍び込む。リズムは前に出すぎず、どこか歩く速度に近いテンポ感で進むことが多い。華やかな盛り上がりが来たとしても、それは勝利の高揚ではなく、「見てはいけないものに触れてしまった瞬間の脈拍」に似ている。メリーの視点は“観測”だから、音楽もまた“記録”として鳴る。感情の爆発ではなく、感情を抑えたまま高まっていく緊張が骨格になる。だから聴き終わると、爽快感より「夜が冷えたまま残る」感触が強い。そこが秘封倶楽部曲の魅力であり、メリーの空気と強く結び付く理由でもある。

■ 代表的な関連枠:『蓮台野夜行』から始まる“夜の散歩道”

秘封倶楽部の世界を象徴する入口として挙げられやすいのが、音楽CD『蓮台野夜行』の系譜だ。ここに収録された曲群は、「夜の移動」「境界の匂い」「会話の背後にある不穏」を音として持っており、メリーという人物像の“最初の輪郭”をつくるのに向いている。特定の一曲だけがメリーのテーマというより、アルバム全体が“メリーと相棒が歩いた夜”のプレイリストとして機能する印象だ。聴き手は曲順に沿って、街の表側から裏側へ、現実の舗装から境界の縫い目へ、少しずつ移動させられる。メリーに関する曲の理解は、単曲の印象よりも“並び”の体験で深まるタイプだ。

■ 『夢違科学世紀』のニュアンス:理屈と夢の境目が近づく

秘封倶楽部の曲が進むほど、日常と非日常の距離が縮む。『夢違科学世紀』あたりの空気は、まさにその“縮み”を音にしたような感触がある。科学という言葉が示す理屈の気配と、夢という言葉が示す曖昧さが同居し、どちらにも片足を置いたまま進む感じだ。メリーの能力は境界を見通すことであり、境界の怖さは「現実だと思っていた側が、夢のように薄くなる」瞬間に出る。このアルバム周辺の楽曲は、その薄さを上手く鳴らす。メロディが綺麗であればあるほど、背景にある不安が強調される。美しさが安全を保証しない、という逆説が、メリーの物語とよく噛み合う。

■ 『卯酉東海道』の移動感:車窓の外に“別の地図”が重なる

『卯酉東海道』のイメージは“移動”が強い。旅や車窓、線路や道路、目的地へ向かう時間。こうした要素は、メリーのテーマである境界と相性がいい。移動とは、境界を跨ぐ行為そのものだからだ。駅と駅の間、町の端、トンネル、橋、踏切——こうした場所は、こちら側とあちら側が薄く重なる。秘封倶楽部の会話がその上に乗ると、旅のワクワクと、戻れない感じが同時に鳴り始める。音楽としては軽快さが出やすい一方で、その軽快さが「危険に近づく足取りの軽さ」に聞こえてしまうのが、この系統の怖さでもある。メリーは怖がるのに歩みを止めない。その矛盾が、移動の音楽に映る。

■ 『鳥船遺跡』『伊弉諾物質』の深度:境界が“概念”から“手触り”へ変わる

秘封倶楽部関連曲は、聴き進めるほど境界の密度が上がる。『鳥船遺跡』や『伊弉諾物質』周辺の楽曲が与える印象は、境界が抽象的な噂話ではなく、具体的な“手触り”として迫ってくることだ。空気が重くなる、足元が不安定になる、視界の端が歪む——そういう感覚が、音の中でよりはっきりする。これは、メリーの能力が「境界を見通す」だけでなく、「境界に引っ張られる」可能性を帯びてくる段階とも重なる。曲が語るのは、楽しい怪談ではなく、帰り道の薄さだ。聴き手は次第に、夜の散歩が“観光”ではなく“侵入”に近いことを悟る。ここでメリーの存在感は、可憐な学生から、世界の縫い目に触れてしまった観測者へと変質していく。

■ 『燕石博物誌』『旧約酒場』の余韻:日常へ戻っても匂いが残る

秘封倶楽部の物語の怖さは、異界の中にいる間だけではなく、日常へ戻った後に出る。『燕石博物誌』や『旧約酒場』といった周辺の空気は、「戻ったはずなのに、完全には戻れていない」という余韻を鳴らしやすい。酒場という日常的な舞台、博物誌という記録のニュアンス——どちらも“現実側”の単語だ。なのに、音の隙間に境界が残る。メリーにとっても、境界は冒険の時間だけのものではない。見えてしまったものは、日常の中に染みる。曲が明るめに聞こえる瞬間でさえ、どこかに“薄い膜”が挟まる。この膜こそ、メリーの視点が持つ後遺症だ。聴き手は、BGMが終わっても夜の冷気を手放せない。

■ “関連曲”としての捉え方:秘封曲だけでなく「境界」を感じる曲は広く結び付く

メリーの関連曲は、厳密には秘封倶楽部の文脈にある曲群が中心になる。しかしファンの聴き方としては、「境界」という概念が強い曲なら、秘封外の曲でもメリーの影を重ねて聴くことが多い。境界は東方全体の大きなテーマでもあるから、世界の綻びを感じさせる旋律、昼と夜が反転しそうな進行、現実と夢が混じるような響きは、自然とメリーに接続されやすい。これは二次創作の世界でも同じで、アレンジ曲やリミックスで秘封の空気を強調したり、逆に別作品の曲を秘封風に変換して「メリーが歩く夜」にしてしまう遊びが生まれる。メリーの音楽的イメージは、曲の名札より“空気の共有”で広がっていく。

■ 二次創作楽曲での傾向:静謐、ノスタルジー、そして薄い恐怖

二次創作楽曲でメリーが取り上げられるとき、方向性は大きく二つに分かれやすい。一つは、静謐で透明感のあるアレンジ。ピアノやアンビエント寄りで、夜の街の反響を強調するタイプだ。もう一つは、ノスタルジーと不穏を混ぜるタイプ。どこか懐かしいメロディの背後に、ノイズや不協和、残響を忍ばせて「境界の薄さ」を表現する。どちらも共通しているのは、派手に煽らないこと。メリーの怖さは叫びではなく、ささやきで来る。二次創作はその“ささやき”を拡大して、聴き手の想像を勝手に歩かせるのが上手い。歌詞が付く場合でも、断定より暗示が似合う。「行こう」「帰ろう」の間で揺れる言葉、扉や線路や窓といったモチーフ、夢と現の境目を示す表現が好まれやすい。

■ まとめ:メリーのテーマ曲とは、境界に触れた夜の“音の手記”

マエリベリー・ハーンのテーマ曲・関連曲は、キャラの決め台詞の代わりに、境界の気配を音として記録する役割を担う。秘封倶楽部の音楽CD群は、夜の散歩から始まり、理屈と夢の混交、移動の軽快さ、境界の深度、日常へ戻った後の余韻へと、少しずつ温度を変えながらメリーの世界を描き出す。二次創作でも、静謐さやノスタルジー、不穏の薄膜といった要素で“秘封の夜”が増幅され、メリーの影は曲の名札を越えて広がっていく。結局、メリーの音楽的イメージは「彼女が何者か」ではなく、「彼女が見てしまった夜がどんな匂いだったか」を聴き手に思い出させるものなのだ。

[toho-6]■ 人気度・感想

■ 人気の質が特殊:メリーは“登場頻度で推されるキャラ”ではなく“余韻で刺さるキャラ”

マエリベリー・ハーンの人気を語るとき、まず特徴的なのは、彼女が「ゲームで何度も戦うから覚えられる」「台詞が派手だから拡散される」といった分かりやすい人気の獲得ルートから外れている点だ。メリーは、出番の中心が文章と音楽に寄っている。だから人気の広がり方も、瞬間的なバズというより“じわじわ染みる”タイプになる。最初は秘封倶楽部の雰囲気に惹かれ、次に会話の軽さに惹かれ、最後に「笑ってるのに戻れない気配」に惹かれる。好きになる過程が段階的で、気づいたときには深く刺さっている。こういうキャラは、ファンの語りも濃くなる。「この一文が怖い」「この曲を夜に聴くと戻れなくなる」といった、体験の共有が人気の軸になる。

■ “秘封倶楽部”人気の核:青春と怪異が同じ速度で歩いてくる

メリーの感想でよく見かけるのは、「青春っぽいのに怖い」という二重の評価だ。秘封倶楽部は、友人同士の夜更けの遊びとして始まるのに、話題が境界や怪異へ寄るほど、遊びが遊びでなくなっていく。その変質が、読者の心に残る。メリーはその変質を体現する存在で、最初は冗談を言っていたのに、次の瞬間には視線が変わる。“楽しい”が“危ない”に変わる境目が、彼女の表情や言葉の間に現れる。ファンはそこに魅力を感じる。甘さと冷たさを同時に味わえるからだ。東方のキャラ人気は、可愛さ・強さ・ネタ性など様々だが、メリーは「空気の温度差」で人気を取る。これはかなり珍しい部類で、だからこそ刺さる人には強烈に刺さる。

■ メリー単体の評価:可憐さより“静かな異質さ”が語られやすい

メリーのキャラクター性についての感想は、「可愛い」「知的」といった表面の印象から始まることが多い。しかし好きが深まるほど、語られるのは“異質さ”になる。普通の学生に見えるのに、世界の縫い目を見てしまう。怖がっているのに近づいてしまう。冗談を言うのに、冗談が効かない瞬間がある。この矛盾が魅力として語られやすい。「人間っぽいのに、人間の規格から外れていく感じが怖い」「会話は軽いのに、読後感が冷える」といった声が典型で、可愛いから好きというより、「この気配が忘れられない」から好き、に寄っていく。メリーは“推し”というより、“取り憑かれる”に近い好きになり方をされることがある。

■ 蓮子とのセット人気:二人の噛み合いが“作品”として愛される

メリーの人気は、相棒とのセットで語られやすい。どちらか片方だけでも魅力はあるが、二人で並ぶと質が変わる。理屈と直感、遠景と裂け目、冗談と不穏。会話の往復運動が、秘封倶楽部を一つの“作品”にしている。ファンの感想でも、「二人の掛け合いが心地いい」「この会話だけで一本読める」といった評価が多い。しかも、その心地よさが安心ではなく、むしろ危険へ向かうエンジンになっている点が愛される。仲良しだから怖い、という倒錯が、秘封の味だ。二人の距離感が近いほど「この先どうなるんだろう」という不安が増し、その不安ごと好きになる。ここに、セット人気の強さがある。

■ “考察文化”と相性が良すぎる:余白があるから語りが止まらない

メリーの人気を支える大きな柱が、考察文化との相性だ。彼女の能力は境界を見通す。境界という概念は、世界観の根幹に触れる。しかも公式の描写は、断定より暗示が多い。だからファンは、曲と文章の断片を繋ぎ、時系列を並べ、言葉の温度差を読み、想像を組み上げる。「ここで見えているのは何か」「この会話の裏に何があるか」「日常と幻想はどこで繋がっているのか」——そうした問いが自然に生まれる。メリーの人気は、キャラの可愛さだけで閉じない。作品群の謎を解く鍵として、彼女の存在が“語り続けられる燃料”になる。語れば語るほど余白が増える、という逆説が起きるのが面白い。

■ 人気の波:古参の“夜の記憶”として定着し、新規には“入口”として機能する

東方のキャラ人気は、作品の世代や入口によって波が出る。メリーも例外ではないが、波の出方が独特だ。弾幕ゲームから入った新規層には、最初は接点が少なく、存在が見えにくいことがある。ところが一度秘封倶楽部の音楽CDへ触れると、メリーは“入口”として急に大きくなる。夜の散歩や会話劇に惹かれる人には、東方の別の顔を見せてくれるからだ。一方で古参層にとってメリーは、“夜の記憶”として長く残るキャラになりやすい。何年経っても、ふとある曲を聴いた瞬間にメリーの気配が蘇る。再燃の仕方が派手ではなく、個人の中で静かに起きる。だからランキング的な人気とは別に、強固な支持層が生まれやすい。

■ 感想でよく挙がる“好きなところ”

メリーの好きなところとして語られやすいポイントを、傾向としてまとめると次のようになる。第一に、日常の言葉で非日常に触れるところ。大仰に説明しないのに、空気が変わる。第二に、怖がりながら踏み込む矛盾。勇敢ではないのに、止まれない。第三に、視線や沈黙の怖さ。言葉よりも“間”で不穏が伝わる。第四に、相棒との会話のテンポ。軽口が交差するのに、読後感は冷たい。第五に、音楽と文章の結び付き。曲を聴くと情景が立ち上がり、情景が立つとメリーが見える。こうした“体験型の好き”が多いのが、メリー人気の面白さだ。単なる属性萌えではなく、読んだ・聴いたという体験に根が張っている。

■ “怖いのに好き”という矛盾が成立する理由

メリーは、ファンに「怖い」と言われることが多い。だがその怖さは、残酷さや暴力性ではない。むしろ静かで、優しくて、日常的で、だからこそ怖い。境界の怖さは、生活のすぐ隣にあることにある。メリーはそれを示す。駅の端、夜道の角、人気のない場所。どこにでもあるのに、そこだけ温度が違う。ファンはその怖さを、どこか心地よいものとして受け取ることがある。理由は簡単で、“現実が単なる現実で終わらない”ロマンがあるからだ。怖さは、世界に奥行きがある証拠でもある。メリーはその奥行きを覗かせる。覗いた結果、戻れない気がする。でも、その戻れなさが魅力になる。矛盾しているのに成立してしまうのが、メリーというキャラクターの強度だ。

■ まとめ:メリーの人気は、静かな余韻と考察の連鎖で育つ

マエリベリー・ハーンの人気は、派手な出番や戦闘の強さより、秘封倶楽部の空気と、境界の匂いと、会話の温度差によって育つ。好きになるほど「可愛い」より「忘れられない」に寄り、セットで語られるほど「仲良し」より「危ない」に寄る。そして余白が多いからこそ、考察が回り、再燃が起き、個人の中で長く残る。メリーは“推しキャラ”として消費されるより、“夜に思い出す存在”として愛されるタイプだ。だからこそ、静かに強い人気を持ち続ける。

[toho-7]■ 二次創作作品・二次設定

■ 二次創作で強い理由:公式が“余白のまま美しい”からこそ、遊び場が広い

マエリベリー・ハーン(メリー)の二次創作が盛んなのは、公式の描写が薄いからではない。むしろ逆で、公式の描写が“雰囲気と示唆”として非常に強く、しかも断定を避ける形で余白を残しているからだ。断定が少ないと、勝手に作れそうに見える。でもメリーの場合、その余白は単なる空欄ではなく、境界の冷気を含んだ“意味のある空白”になっている。だから二次創作者は、その空白を埋めるというより、空白の周囲を照らして濃くする方向に走りやすい。具体的な事件を描く作品もあれば、夜の会話だけで終わる作品もある。どちらも成立するのがメリーの強さだ。しかも、弾幕バトル中心に寄せても、会話劇中心に寄せても、探索ホラーに寄せても、根っこは「境界」が支えるので、ジャンルの可動域が異様に広い。

■ 二次設定の王道:メリー=“境界に近づきすぎた人”

二次創作で最も多い方向性は、メリーを「境界に近づきすぎた人」として描くものだ。公式でも彼女は境界を見通すが、二次ではそこに“進行”が加わる。最初は見えるだけ、次に触れられる、次に通れる、最後に戻れない——という段階的な変化だ。この変化はホラーにもなるし、成長譚にもなるし、運命論にもなる。ポイントは、メリーが能動的な野心で突き進むのではなく、好奇心と不安の混合で進んでしまうところ。二次でも、その揺れが丁寧に描かれるほど「それっぽさ」が出る。つまり、強くなることより、帰れなくなる可能性が増えることが“進化”として描かれる。これがメリー独特の二次設定の王道だ。

■ 最も有名な系統:メリーと紫の“接続”モチーフ

メリー二次設定の代名詞級に語られやすいのが、八雲紫 との接続を扱う系統だ。ここは誤解されやすいが、二次創作の多くは「同一人物だ」と断定するより、「似ている」「繋がってしまう」「影が重なる」という“揺らぎ”として扱うことが多い。メリーが境界を見通す存在で、紫が境界を操る存在である以上、二人を並べたくなるのは自然だ。二次創作では、この並置を使ってドラマを作る。例えば、メリーがある夜から“向こうの世界の言葉遣い”に近づく、あるいは視線の癖が変わる。あるいは、夢の中で紫に遭う。あるいは、境界の裂け目を覗いた瞬間に「名前を呼ばれる」。こうした演出は、同一人物説に寄せることもできるし、別人のまま“連鎖”として描くこともできる。二次創作のうまいところは、断定しないまま怖さだけを増幅できる点だ。メリーにとって最も恐ろしいのは「変わること」ではなく、「変わっているのに気づけないこと」だからだ。紫モチーフは、その恐怖を最短で作れる。

■ “秘封倶楽部”二次の黄金パターン:夜の会話劇+少しの異常

二次創作で根強いのが、秘封倶楽部二人の会話劇を中心に据えた作品だ。舞台は夜、研究室、帰り道、駅前、屋上、誰もいない公園。話題は都市伝説、怪談、噂、地図にない道。ここまでは青春の軽さがある。そこに、少しだけ異常が混ざる。例えば、話していた場所が一つずれている、電車の本数が合わない、同じ踏切が二回出てくる、時計の針が飛ぶ。異常は大事件ではない。むしろ“小さすぎて説明できない”ほうが怖い。そしてメリーがそれを先に気づく。相棒は理屈で追いかける。二人は笑う。でも笑いが乾く。この構図が、秘封二次の王道であり、読者が求める“秘封味”でもある。メリーはこの型の中で一番光る。なぜなら、彼女は異常を引き寄せるのではなく、異常を見つけてしまうからだ。

■ メリーの性格付け:怖がり、でも止まれない、そして少し意地悪

二次創作でのメリーは、性格がいくつかの方向に調整されやすい。最も多いのは「怖がり」だが、ただの臆病ではなく、怖がりながら近づく。これは公式の空気を踏まえた自然な拡張だ。加えて、相棒に対して少し意地悪だったり、からかい癖があったりする設定も多い。これもよく似合う。なぜなら、怖さを直視すると壊れるので、冗談で距離を取る必要があるからだ。軽口や皮肉は、防御であり、同時に点火でもある。二次創作では、この“冗談の刃”がメリーの魅力として強調されることが多い。さらに、深く踏み込む作品では、冗談が通じなくなる瞬間が描かれる。そこが読者の背筋を冷やす。普段は笑ってごまかせる子が、ごまかせない地点に来たとき、メリーは突然“大人びて”見える。このギャップが二次でも人気だ。

■ 能力の拡張:境界視→境界接触→境界通過→“向こう側の習慣”

メリーの能力は二次で段階的に拡張されやすい。最初は境界が見える。次に境界に触れられる。次に境界を通れる。次に、通った先の“習慣”が身体に残る。例えば、影の向きが合わない、言葉の選び方が変わる、空間の距離感がずれる、視線が人ではなく“境目”を追うようになる。こうした変化は、強化というより“侵食”に近い。二次創作では、これを成長の美しさとして描く作品もあれば、ホラーとして描く作品もある。どちらでも成立するのは、メリーの能力が最初から「便利な魔法」ではなく「運命の癖」だからだ。便利になればなるほど生活が壊れる、という性質を持つ。二次はそこを面白がる。

■ 幻想郷との接点の作り方:迷い込み、招かれ、あるいは“同時に存在する”

メリーを幻想郷へ絡める二次設定には、よく使われる導線がある。①迷い込み型:夜道や駅の端から気づけば境界を越えてしまう。②招かれ型:誰か(紫や境界側の存在)の意図で“見つけられる”。③同時存在型:外の世界のメリーと幻想郷側の何かが並行して存在し、夢や境界越しに影響し合う。面白いのは、どの導線もメリーに「主体的な野望」を背負わせなくて済む点だ。彼女は征服者ではない。探検者だ。探検者は、扉が開いたから入ってしまう。その自然さが、幻想郷との接点を無理なく作る。二次創作でメリーが幻想郷のキャラたちと会話する場面も、異変解決のための会談というより、「世界の違う人が出会ってしまった不穏な会話」になりやすい。ここでメリーは、幻想郷側の常識に驚くより、“境界の構造”に見入ってしまう。そこが彼女らしい。

■ ジャンル別の二次傾向:ホラー、ミステリ、青春、SFが同居できる

メリー二次の強みは、ジャンルの混成が自然に成立するところだ。ホラー作品では、境界の侵食がメリーを変えていく恐怖が描かれる。ミステリでは、境界のズレが謎として提示され、推理で追いかける。青春作品では、夜更けの語り合いが甘く描かれ、その甘さの端に影が落ちる。SF寄りでは、時間や宇宙の議論と境界現象が繋がり、世界観が広がる。普通ならジャンルがぶつかるが、秘封倶楽部はもともと“会話の中でジャンルが移動する”構造を持っている。だから二次創作でも、軽い雑談から一気に深淵へ落ちる展開が自然にできる。メリーはその落差を背負えるキャラで、落差が大きいほど魅力が増す。

■ 二次設定の細部:定番モチーフ(扉・線路・夢・地図・影)

メリー二次で頻出するモチーフは、境界を連想させるものが多い。扉(開けた瞬間に場所が変わる)、線路(どこへでも行けるが戻れない)、夢(現実の外縁を侵食する)、地図(記載のない道が現れる)、影(人の影が人の形をしていない)。これらはすべて「こちら側とあちら側の接点」であり、メリーの能力を視覚化する道具になる。特に扉と線路は、会話劇に“動き”を持たせやすい。扉の前で立ち止まり、線路脇で風を感じ、影の向きを確かめる。そこでメリーが「ここ、違う」と言うだけで、不穏が立ち上がる。二次創作はこの即効性を好む。しかも定番でありながら、演出次第でいくらでも味が変わる。だから何度読んでも飽きにくい。

■ まとめ:二次創作のメリーは“境界が物語を生む装置”として最強クラス

マエリベリー・ハーンの二次創作・二次設定は、公式の余白を埋めるというより、余白の冷気を増幅する方向で発展してきた。境界視という能力は、強化より侵食として描ける。相棒との会話劇は、青春とホラーを同時に成立させる。紫との接続モチーフは、断定しなくても不穏を作れる。ジャンルの可動域も広く、短編でも長編でも成立する。結局、メリーは「境界」という概念を、人間関係と日常の手触りで語れる稀有なキャラクターだ。だから二次創作の中で、彼女はいつも“入口”になる。読む側も、気づけば夜の端へ立たされる。そして、その入口が一番怖くて、一番楽しい。

[toho-8]■ 関連商品のまとめ

■ 前提:メリーのグッズは“公式大量展開”より“同人文化で育つ”

マエリベリー・ハーンの関連商品を語る場合、一般的なアニメ作品のように「公式キャラグッズが大量に並ぶ」タイプとは性格が違う。メリーは弾幕ゲーム本編のボスや自機として全面に押し出される枠ではなく、主に音楽CDテキストなどで存在感を放つキャラクターだ。そのため、公式の大規模な商品展開よりも、同人文化の中で“必要なものが作られていく”流れが強い。つまり関連商品は、メーカー都合で一気に市場へ流れ込むというより、ファンの熱量と解釈に応じて、薄く広く、しかし長く供給され続ける。メリーのグッズは、秘封倶楽部の空気——夜、境界、会話、静かな不穏——を「手元に置ける形」に変換したものが多い。派手なマスコット性より、雰囲気の良さ、デザインの余白、持ち歩ける“夜の記憶”としての魅力が重視されやすい。

■ 公式寄りの範囲:音楽CD・書籍類が“基礎商品”になる

メリーの関連商品を語るうえで、最もベースになるのは音楽CD群だ。秘封倶楽部の物語は、音と文章がセットで成立しているため、CDは単なるサントラではなく“作品本体”に近い。メリーに関心を持った人が最初に手に取るのは、そこに収録された楽曲とテキストになりやすい。書籍類についても、メリーが前面に出るものは限られるが、東方世界観の理解を深める資料として参照されることがあり、その意味で周辺アイテムとして機能する。メリー関連商品の特徴は、この“基礎商品”が、派手なキャラグッズではなく、作品体験そのもの(読む・聴く)である点だ。メリーを好きになる入口が、そもそも「飾る」ではなく「浸る」から始まるため、関連商品の方向性も自然と“浸れるもの”に寄っていく。

■ 同人グッズの主戦場:アクリル系(スタンド/キーホルダー)が強い

同人イベントや通販でよく見かける形として、まず強いのがアクリル系のグッズだ。アクリルスタンドは、イラストを飾るための定番であり、メリーのように“雰囲気のある立ち姿”が映えるキャラと相性が良い。秘封倶楽部は二人組の印象が強いので、ペアで並べられる構成のアクスタや、背景パーツに夜景や線路、扉のモチーフが付くタイプも人気になりやすい。アクリルキーホルダーは持ち歩けるのが強みで、メリーの「夜の散歩」というイメージとも噛み合う。実用性が高く、頒布もしやすいため、関連商品の量としても一定数が継続的に出やすいジャンルだ。

■ 紙ものの魅力:ポストカード、しおり、ステッカーが“夜の余白”を残す

メリーグッズは、紙ものが妙に似合う。ポストカードやしおり、ステッカーなどは、印刷面に余白を残しても成立するからだ。メリーの魅力は、情報量の多さより“余韻”にある。夜の街の写真風背景、薄い霧、遠くの踏切、静かな駅のホーム。そうした情景の中に小さくメリーがいるだけで十分に雰囲気が出る。しおりは特に相性が良く、秘封倶楽部のテキストや考察を読む人の生活導線に自然に入り込む。「読む」文化と「持つ」文化がつながる形になるからだ。ステッカーはPCやノートに貼られることで、“外の世界の大学生”というイメージと生活レベルで接続されやすい。メリーのグッズは、飾るより“生活の端”に置かれると映える。

■ ぬい・マスコット系:派手なデフォルメより“静かな可愛さ”が好まれる

東方の同人では、ぬいぐるみやマスコット化も定番だが、メリーの場合はデフォルメの方向性が少し独特になりやすい。強いギャグ顔や誇張よりも、静かな表情で余白を残すデザインが人気になりやすい。理由は単純で、メリーの怖さは顔芸ではなく“静けさ”から来るからだ。可愛いのに少し不安になる、というラインを狙ったデフォルメが刺さる。秘封倶楽部のペアぬいとして並べる商品も多く、二人並べたときに“夜の会話”が始まりそうな空気を作れるかがポイントになる。机の端に置いた瞬間、部屋の温度が少し下がる——そんな冗談が似合うマスコット性が、メリーらしい。

■ アパレル・布もの:黒・紺・夜景モチーフで“秘封っぽさ”が出る

アパレルや布もの(Tシャツ、パーカー、トート、手ぬぐい等)では、メリー単体の顔ドンではなく、秘封倶楽部の雰囲気を抽象化したデザインが好まれやすい。色味は夜を連想させる黒・紺・グレーが定番になり、線路、扉、地図記号、境界線、星図のようなモチーフが入ると一気に“秘封感”が出る。メリーはキャラクター記号が強すぎないぶん、シンプルなグラフィックに落とし込みやすい。日常的に着られるデザインとして成立し、結果として“外の世界のメリーっぽさ”が現実に接続されるのが面白い。トートやポーチのような持ち歩き品も相性が良く、「夜の散歩セット」みたいな気分で使われることがある。

■ 音楽関連:アレンジCD・リミックスが“実質メリーグッズ”になる

メリー関連で特徴的なのが、音楽アレンジ系が“グッズ”として非常に強いことだ。秘封倶楽部の本体が音楽と文章の体験なので、その延長としてアレンジCDや配信音源がメリーグッズ扱いで愛される。しかもアレンジは、解釈の違いがそのまま音になる。静謐に寄せる、ノイズで不穏を強める、ジャズで夜の街に寄せる、テクノで車窓の移動感を強調する。どれも“秘封の夜”として成立する。パッケージデザインやブックレットの短文が付くと、それだけで小さな物語になる。つまり音楽系は、購入者が「聴く」ことで初めて完成する商品で、メリーの人気の質と一致している。

■ 同人誌・考察本:キャラ商品というより“体験の共有装置”

関連商品の中でも、メリーは同人誌の比重が高い。漫画・小説はもちろん、考察本や雰囲気本、写真風イメージ本などが作られやすい。これはメリーが考察文化と相性が良いこと、そして秘封倶楽部の魅力が“会話の温度差”にあることが理由だ。短編会話だけの本でも成立するし、長編でじっくり境界へ落ちていく物語も成立する。グッズというより作品だが、ファンにとっては最もメリーらしい関連商品になりやすい。「読む」「考える」「夜に戻る」という体験を、手元に残せるからだ。紙の手触りと、夜の冷気の相性も妙に良い。

■ 立体・工芸系:境界モチーフ(扉、鍵、線路)を“物”にする楽しさ

近年の同人では、レーザーカットや3Dプリント、金属加工などで立体物を作る文化も強い。メリー関連では、キャラ立体そのものより、境界モチーフを造形化する方向が映える。扉型の小物入れ、鍵のチャーム、線路のジオラマ風台座、境界線を模したアクセサリー。メリー本人が写っていなくても、「これは秘封」と分かるデザインになる。こういう工芸系は頒布数が多くない分、刺さる人に深く刺さる。メリーのグッズは“分かる人だけが分かる”設計が似合うので、工芸系の少量生産と相性が良い。

■ まとめ:メリー関連商品は“夜と境界を持ち歩く道具”として発展する

マエリベリー・ハーンの関連商品は、公式の大量展開より、同人文化の中で雰囲気と解釈を共有する形で育ってきた。基礎となるのは音楽CDとテキストという体験型の商品で、そこからアクリル・紙もの・布もの・ぬい・音楽アレンジ・同人誌へと広がる。どれも共通しているのは、派手な記号性より、余韻と静けさを重視することだ。メリーのグッズは「飾る」より「夜に連れていく」ほうが似合う。手元に置いた瞬間、世界の端が少しだけ近づく——そんな感触を商品にする文化が、彼女の関連商品の特徴と言える。

[toho-9]■ オークション・フリマなどの中古市場

■ 前提:メリー関連は“公式大量流通品”より“同人アイテム比率が高い”

マエリベリー・ハーンの中古市場を考えるとき、まず押さえるべきなのは、流通の主役が家電量販店や一般小売のキャラグッズではなく、同人イベントや通販で頒布されたアイテムになりやすい点だ。つまり中古市場も、一般的なアニメグッズのように「定価があって、相場が少し上下する」という単純な形になりにくい。頒布数が少ない、再販が不定期、サークル解散や在庫切れで供給が途切れる——この条件が揃うと、相場は需要の温度と希少性で一気に動く。特にメリーは、秘封倶楽部という“雰囲気の作品”に惹かれる層が濃いので、「欲しい人が欲しいときに一気に探す」波が起きやすい。中古市場は、ランキング人気よりも“再燃”に敏感に反応する。夜に思い出して急に欲しくなるタイプのキャラほど、相場は静かに強くなる。

■ 主な売買の場:フリマアプリ、オークション、同人系中古ショップ

流通ルートは大きく三つに分かれる。①フリマアプリ:個人間取引が中心で、価格は出品者の感覚と即決の早さに左右される。②オークション:競りで上がるので、希少品は一気に跳ねる。③同人系中古ショップ:在庫が安定しやすいが、人気サークル品は入荷即完売になりやすい。メリー関連はこの三つに満遍なく出るが、特徴として「秘封倶楽部ペア物」「音楽系(アレンジCD)」「小ロット工芸品」が中古で目立つことが多い。逆に、一般流通の大量生産グッズだけを探す感覚だと、そもそも中古市場の中心に当たらない。メリーの中古市場は“同人文化の棚”を見に行く必要がある。

■ 中古の中心カテゴリ①:音楽CD(公式・同人アレンジ)

メリー関連で最も中古流通が分かりやすいのが音楽CDだ。公式の音楽CD(秘封倶楽部のテキスト付き)は、発売から時間が経つほど新品入手が難しくなることがあり、中古でも一定の需要がある。状態(帯・ブックレット・盤面)で価値が変わりやすく、特にブックレットの傷みは評価に直結する。同人アレンジCDはさらに振れ幅が大きい。頒布数が少ない、再販がない、配信移行で物理盤が希少化する、といった条件で価格が上がりやすい。一方で、サークルが再販したり、配信で満足する人が増えたりすると、相場は落ち着く。ここは「欲しい作品が物理で欲しいか」「聴ければいいか」で需要が分かれるが、秘封は“ブックレットを読む体験”が強いので、物理盤需要が残りやすいのも特徴だ。

■ 中古の中心カテゴリ②:同人誌(漫画・小説・考察本)

メリーの同人誌は、中古市場での流通量が多い一方、相場の差も大きい。頒布数が多かった人気サークルの本は比較的見つかりやすく、価格も落ち着きやすい。しかし、少部数の本、イベント限定、再販なし、作者が活動停止——こうした条件が重なると、一気に“見つからない本”になる。特に秘封倶楽部系は、雰囲気本・短編集・考察本など、ジャンルが細かく分かれているため、「刺さる人にだけ刺さる」本が多い。刺さる人が探し始めると、在庫が市場から消えて相場が跳ねることがある。逆に言えば、中古市場では“タイトルを知らないと探せない”本が多いので、相場というより遭遇運に左右されやすいカテゴリでもある。

■ 中古の中心カテゴリ③:アクリル・缶バッジ・紙もの

アクリルスタンド、アクキー、缶バッジ、ポストカード、ステッカーなどは中古に出やすい。単価が比較的低く、まとめ売りの対象にもなりやすいからだ。相場は「絵柄の人気」「作家の知名度」「頒布時期」「未開封かどうか」で変わる。メリーの場合、単体より秘封ペア、さらに背景や台座に“夜”や“線路”などのモチーフが入ったデザインが好まれる傾向があるため、雰囲気が強い絵柄ほど中古でも動きやすい。反対に、汎用的なデフォルメ絵柄は供給が多く、相場は落ち着きやすい。紙ものは保存状態の影響が大きく、角折れ・日焼け・湿気で評価が落ちる。

■ 高騰しやすいもの①:少量工芸品(アクセサリー・立体物)

中古で値が付きやすいのは、手作業の工芸品や小ロットの立体物だ。扉や鍵、境界線、線路など、秘封モチーフを造形化したアクセサリーや小物は、もともと頒布数が少ないうえ、同じ物が二度と出ないことが多い。そのため、出品が出た瞬間に即売れしやすく、価格も強気になりやすい。状態ももちろん重要だが、工芸品は“一点物感”が価値になるので、多少の使用感があっても欲しい人はいる。メリー関連の中古で「相場が読めない」代表がこのカテゴリで、取引履歴が少ないぶん、出品者が価格を決め、買い手が納得したら成立する世界になりやすい。

■ 高騰しやすいもの②:古いアレンジCD/廃盤系/イベント限定

音楽系で高騰しやすいのは、廃盤やイベント限定のアレンジCDだ。秘封アレンジは需要が根強い一方、配信に移行したサークルも多く、物理盤の入手難度が上がる場合がある。さらに、ブックレットに短文や世界観テキストが付いている作品は、“読む目的”で物理盤が求められることがある。こうなると中古相場は上がりやすい。ただし、再販や配信復活で一気に落ち着くこともあるので、相場は常に固定ではない。

■ 価格帯のイメージ:安いものは数百円〜、希少品は数千〜それ以上

あくまで傾向として、紙ものや缶バッジは数百円〜千円前後で動くことが多い。アクリル系は絵柄やサイズ、未開封かどうかで千円台〜数千円になることがある。同人誌は頒布価格に近い落ち着いた価格で出ることもあれば、希少本は数千円以上になることもある。アレンジCDは千円台〜数千円台が中心だが、廃盤や人気作はそれ以上に跳ねる可能性がある。工芸品や一点物は“値段が決まっていない”ことが多く、数千円〜、場合によってはもっと高くなる。ただし、これは一般的な傾向で、実際の値動きは出品タイミングと需要の波(秘封再燃、イベント後、季節の夜聴き需要など)で変わる。

■ 中古購入のチェックポイント:状態・付属品・真贋・保存臭

中古で失敗しやすいポイントも整理しておく。音楽CDは盤面傷、ケース割れ、帯・ブックレットの欠けが重要。とくに秘封系は文章の価値が大きいので、ブックレットの有無は致命的になりやすい。同人誌はページ折れ、ヤケ、カビ臭、タバコ臭に注意。紙ものは湿気で波打っていることもある。アクリル・缶バッジは傷やピンの劣化、印刷の剥がれ。工芸品は破損や欠け、金属の変色など。さらに、人気絵柄や有名サークル品は再販品と初版の差、複製品(無断転載)などのリスクもゼロではないので、出品説明や写真の精度はよく見る必要がある。

■ 売る側の傾向:秘封は“まとめ放出”より“名残惜しくて少量放出”が多い

中古市場を眺めると、秘封系は一気に大量放出されるより、少量ずつ出る印象がある。理由は単純で、秘封は“思い出”として残りやすいからだ。手放すとしても、まずは重複品や状態の悪いものから少しずつ出す。だから市場に出る量が急増しにくく、希少品は出たときに相場が跳ねやすい。逆に、引っ越しや整理などでまとめて出ると、そのタイミングだけ相場が落ち着くこともある。この“供給のリズムが読みにくい”のも、メリー関連中古市場の特徴だ。

■ まとめ:メリー中古市場は「夜の余韻」に価値が付く、同人中心の相場

マエリベリー・ハーンの中古市場は、同人アイテムの比率が高く、相場は希少性と再燃の波に左右されやすい。中心は音楽CD(公式・アレンジ)、同人誌、アクリル・紙もの。高騰しやすいのは、廃盤アレンジやイベント限定、少量工芸品など“再入手が難しいもの”。価格帯は数百円から幅広いが、実際は「出たときに買えるかどうか」という遭遇要素が強い。秘封は体験型の作品なので、付属物や状態の価値が大きく、ブックレットや保存状態が取引の決め手になりやすい。要するにメリーの中古市場は、キャラの顔より、境界の匂いを持ち帰るための市場だ。欲しい人は、夜の気配を探して中古棚を歩くことになる。

[toho-10]

![【新品】【即納】【特典 缶バッジ付き】東方ぬいぐるみシリーズ 65[マエリベリー・ハーン]ふもふもめりー。 Gift(ギフト) ぬいぐるみ ..](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/speedwagon/cabinet/toy/imgrc0128948540.jpg?_ex=128x128)

![[東方ProjectCD]宇宙とファンタジー -IRON ATTACK!- 宇佐美蓮子 マエリベリー・ハーン](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/auc-grep/cabinet/05197972/imgrc0070499464.jpg?_ex=128x128)

![[東方ProjectCD]秘封奇塊遺産 1 -IRON ATTACK!- 宇佐美蓮子 マエリベリー・ハーン](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/auc-grep/cabinet/musicimg/imgrc0086435768.jpg?_ex=128x128)

![[東方ProjectCD]幻影トリップ -C-CLAYS/K2 SOUND- 宇佐見蓮子 マエリベリー・ハーン](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/auc-grep/cabinet/musicimg/imgrc0068111655.jpg?_ex=128x128)

![[東方ProjectCD]星海 -HOSHIMI- -C-CLAYS- マエリベリー・ハーン 宇佐見蓮子](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/auc-grep/cabinet/musicimg/imgrc0070125071.jpg?_ex=128x128)

![[東方ProjectCD]東方バイオリンロック 秘-HI- -TAMUSIC- 宇佐見蓮子 マエリベリー・ハーン](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/auc-grep/cabinet/03268461/imgrc0089667897.jpg?_ex=128x128)

![【16 マエリベリー・ハーン [とある悪霊に関する解釈] (C キャラクターカード) 】 東方LostWord ウエハース](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/realize-store/cabinet/gachapon2/e2/toholwue00016.jpg?_ex=128x128)