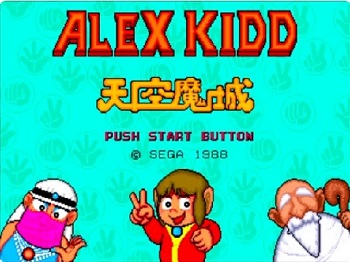

【中古】アレックスキッドの天空魔城 MD 【メガドライブ】

【発売】:セガ

【発売日】:1989年2月10日

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

1989年2月10日、セガから発売されたメガドライブ用タイトル『アレックスキッド 天空魔城』は、当時の家庭用ゲーム市場において独自の存在感を示した作品です。アレックスキッドシリーズとしては第6作目にあたり、セガの看板キャラクターであった「アレックスキッド」が再び主人公として登場しました。ファミコンが圧倒的なシェアを誇っていた1980年代後半、セガはメガドライブの性能を武器に対抗していく中で、自社キャラクターの強化を目指しており、本作はそうした戦略の中で誕生したものでもあります。

本作の大きな特徴は、王道の横スクロールアクションに加え、シリーズの伝統ともいえる「ジャンケン勝負」が健在である点です。パンチやキックを駆使して進むアクション要素の合間に、突如として繰り広げられるジャンケンバトル。このシステムは単純でありながらもプレイヤーに独特の緊張感を与え、当時のアクションゲームの中でも非常に異彩を放っていました。しかも、日本版ではボスとの勝負に負けた場合「脱衣」というユニークな演出があり、子どもたちの間でちょっとした話題にもなったのです。一方で、海外版では規制の関係から「巨大なおもりに潰される」という表現に差し替えられ、文化的背景の違いがうかがえる点も興味深いところです。

物語は、主人公アレク(アレックス・キッド・オサール)が、ジャンバリク星にある天空魔城を支配する邪悪なジャン・アシュレーを討ち倒し、幽閉されている父サンダーを救出するという筋立てになっています。このストーリーは、単なるアクションゲームの枠を超えて、勇者譚や冒険活劇といった要素を取り込み、プレイヤーに「世界を救う使命感」を与えてくれるものとなっています。

ゲームシステムは、1986年にセガ・マークIII用として発売されたシリーズ第一作『アレックスキッドのミラクルワールド』を踏襲しつつも、メガドライブのスペックを活かして拡張されています。全11ラウンドに分かれた冒険の中で、アレクは拳を振るい、ジャンプキックを繰り出し、さらには「ホッパー」「スコパコサイクル」「プチコプター」といった個性的な乗り物に搭乗しながら進んでいきます。これらの乗り物はステージ攻略を大きく変化させる要素であり、プレイヤーは状況に応じて巧みに操作する必要があります。特にプチコプターを使って進むラウンド10は、空を自由に飛び回る感覚が新鮮で、シリーズの中でも印象的な場面として語られています。

さらに、ラウンドごとに設けられたゴール地点には「おにぎり」が配置されており、これを手に入れることでクリアとなります。シンプルながらも日本らしいアイコンを用いることで、プレイヤーに親しみやすさを与えている点は見逃せません。セガ作品らしいユーモアと遊び心が随所に散りばめられているのです。

BGM面でも工夫が凝らされています。ラウンドごとに異なる楽曲が流れるのはもちろんですが、乗り物に搭乗している間は専用のテーマ曲が流れる仕組みになっており、プレイ中の没入感を一層高めてくれます。サウンドの作り込みは当時のメガドライブタイトルの中でも評価が高く、シリーズファンはもちろん、新規プレイヤーにとっても耳に残る音楽体験を提供しました。

また、当時のゲーム雑誌やファンの間では、「低年齢層を意識した設計」であることも指摘されていました。グラフィックやキャラクターデザインは明るくカラフルで、全体的に親しみやすい雰囲気が強調されています。難易度も極端に高いわけではなく、ジャンケンという運要素が絡むことで、ゲームが苦手な子どもでも「もしかしたら勝てるかも」という希望を持って挑戦できるのです。この「運と実力の絶妙なバランス」が、多くのプレイヤーを惹きつけた理由のひとつでしょう。

ステージ構成は以下のようになっています。

ROUND 1 ビギナの町

ROUND 2 パラッパ草原

ROUND 3 アルト海

ROUND 4 ラホーレ砂漠

ROUND 5 ピラミッド

ROUND 6 キッコリーの森

ROUND 7 サモアリタウン

ROUND 8 ロック山1

ROUND 9 ロック山2

ROUND 10 天空へ…

ROUND 11 天空魔城

これらのラウンドは単なる背景設定ではなく、それぞれに独自のギミックや敵が配置されており、プレイヤーに毎回新鮮な挑戦を提供してくれます。特に後半になるにつれて難易度が上がり、天空魔城に到達するころにはプレイヤーも十分に成長している、という構成は、まさに冒険譚としてのクライマックス感を演出しています。

総じて、『アレックスキッド 天空魔城』は、メガドライブ初期を彩った重要なタイトルの一つであり、当時のセガが持っていた開発力と遊び心を体現する作品だといえるでしょう。グラフィック、サウンド、システム、ストーリー、そしてユニークなジャンケン要素。それらが一体となって、1980年代末のゲームシーンに独自の彩りを添えた一本となっています。

■■■■ ゲームの魅力とは?

『アレックスキッド 天空魔城』が今なお語り継がれる理由のひとつに、その「魅力の多層性」があります。単にアクションゲームとして楽しめるだけではなく、当時のプレイヤーの記憶に強烈に残る仕掛けや演出、そしてセガらしいユーモアや個性が凝縮されているのです。本章では、その特徴的な面白さやアピールポイントを多角的に掘り下げていきます。

◆ 王道と異色が同居するアクション性

まず最大の魅力は、やはり「アクションの爽快感」と「ジャンケンバトルの意外性」が同居している点です。多くのアクションゲームはプレイヤーの技術が全てを決定しますが、本作では途中で突如としてジャンケン勝負が挿入されます。この組み合わせはシンプルでありながら他に類を見ない仕組みで、緊張と笑いが同時に味わえる独特のプレイ体験をもたらしました。

アレクのパンチやジャンプキックは小気味よく、ブロックを破壊したときの感覚も軽快です。一方で、ボス戦に突入した瞬間、技術ではなく「運」が物を言うジャンケンへと切り替わる。このギャップがプレイヤーに強烈な印象を与え、友達同士で集まって「次はパーを出すかな?」「グーで来るぞ!」と予想しながら盛り上がるなど、ゲームプレイを超えたコミュニケーションツールとしても機能しました。

◆ メガドライブの性能を活かした映像表現

当時、16ビット機であるメガドライブの強みは「色彩表現の豊かさ」と「アニメーションの滑らかさ」にありました。本作はその利点を存分に活かし、前作の『アレックスキッドのミラクルワールド』と比較しても一目で分かるほど進化したグラフィックを実現しています。

特に「天空魔城」というテーマに合わせ、空に浮かぶ城や広大な自然の風景などが鮮やかに描かれており、子どもたちの想像力を大いにかき立てました。キャラクターの動きも滑らかで、ジャンプや攻撃の挙動が自然に表現されているため、プレイヤーは操作と画面の動きが直結している感覚を得られます。これは「操作していて気持ちいい」という重要な魅力につながりました。

◆ ユーモアと遊び心

本作が愛された理由には、セガらしい「遊び心」も欠かせません。例えばゴール地点のおにぎり。クリア条件を「旗を取る」や「扉に入る」ではなく、「おにぎりを食べる」に設定したセンスは、日本的でありながらユーモラスです。

また、日本版における「ジャンケンで負けると脱衣」という演出も、子どもたちにとって衝撃的であり、同時に笑い話のネタとして語り草になりました。海外版では規制で表現が変わってしまったものの、このちょっとした“おふざけ”はセガ作品らしい特徴のひとつであり、今でも当時を懐かしむファンの間で語られるポイントです。

◆ 多彩な乗り物による変化

「ホッパー」「スコパコサイクル」「プチコプター」といった個性的な乗り物の存在もまた、本作の魅力を語る上で外せません。これらは単なるギミックではなく、各ステージの攻略を大きく左右する重要な要素です。

ホッパーはジャンプ力を活かして障害物を越える快感を与え、スコパコサイクルはスピード感を演出、プチコプターでは空中を自由に移動できる爽快さを体験できます。これらの乗り物はアクションに変化をもたらし、単調になりがちなステージ攻略にリズムを生み出しました。

◆ 音楽の力

忘れてはならないのが音楽の魅力です。本作のBGMは、メガドライブ特有の電子音を活かした明るくキャッチーな楽曲が多く、子どもから大人まで耳に残りやすい構成となっています。特に乗り物専用のテーマ曲はプレイのテンポを高め、ラウンド曲とは違う緊張感を生み出しました。

音楽はただの背景ではなく、ゲームプレイを盛り上げる大切な要素です。アレクが敵をパンチで吹き飛ばす瞬間、BGMのリズムがぴたりと合うことで、プレイヤーは「操作している快感」と「音楽のノリ」が一体化する感覚を味わえます。

◆ 難易度のバランス

『天空魔城』は、難易度設計において「誰でも挑戦できる間口の広さ」と「ゲーム好きがやり込める奥深さ」の両立を目指しています。基本操作は単純で、パンチとジャンプさえ覚えれば進めます。しかし、後半のラウンドでは敵配置や仕掛けが複雑になり、正確な操作や冷静な判断が求められます。

さらに、ジャンケンの存在が「必ずしも腕前だけではクリアできない」不確定要素を加えており、初心者でも勝ち抜けるチャンスがある一方、上級者でも運に翻弄される場面があります。この独特のバランスが「もう一度挑戦してみよう」というモチベーションを引き出し、何度も繰り返しプレイさせる要因になりました。

◆ ファンコミュニティでの盛り上がり

当時の子どもたちは、学校や友人の家で本作を持ち寄って遊び、「どのラウンドが好きか」「あのボスに勝つコツはあるのか」などを語り合っていました。ジャンケンの勝敗をめぐって真剣に議論したり、乗り物ステージを交代で遊んで盛り上がったりと、本作は単なる一人用ゲームにとどまらず、コミュニケーションの媒介としても機能していたのです。

こうした「共有体験」としての魅力は、単独プレイが基本のアクションゲームとしては特異であり、シリーズ全体における評価を高める役割を果たしました。

◆ 総括

『アレックスキッド 天空魔城』の魅力は、アクションの爽快さ、ジャンケンという異色の要素、カラフルなグラフィック、多彩な乗り物、耳に残る音楽、そして誰もが遊べる難易度設計にあります。これらが一体となって、プレイヤーに「また遊びたい」と思わせる力を持ち続けているのです。単なる懐古ではなく、今プレイしても独自の面白さを感じられることこそ、本作が持つ真の価値だといえるでしょう。

■■■■ ゲームの攻略など

『アレックスキッド 天空魔城』は、シンプルな操作性とわかりやすいルールを備えつつも、全11ラウンドの中で多彩な仕掛けや敵が登場するため、攻略には工夫や学習が欠かせません。この章では、初心者向けの基本的な遊び方から、中級者以上が意識すべき戦術、さらに裏技や隠し要素まで、幅広く解説していきます。

◆ 基本操作の確認と立ち回り

本作の基本は「パンチ」「ジャンプ」「ジャンプキック」という3つのアクションに集約されます。パンチは目の前の敵やブロックを破壊する際の主力であり、アレックスキッドの代名詞といえるアクションです。パンチでブロックを壊すと中からお金やアイテムが出現することもあるため、こまめに壊して進むのが鉄則です。

ジャンプは障害物を避けたり高所へ移動する際に必要で、慣れれば敵を飛び越える選択肢も取れます。ジャンプキックは攻撃と回避を兼ね備えた行動で、特に敵が上下から接近してくる場面では有効です。基本操作はシンプルですが、これらを状況に応じて組み合わせることが攻略の第一歩となります。

◆ 序盤ラウンド(ROUND1~3)のポイント

序盤のステージは操作に慣れるためのチュートリアル的役割を果たしており、攻略難度は控えめです。

ROUND1 ビギナの町

町中で敵の動きはゆるやか。ここではパンチの感覚をしっかり覚えることが大切です。出現するブロックは積極的に壊し、アイテムやお金を集めておくと後々有利になります。

ROUND2 パラッパ草原

草原らしい広いステージで、敵の数が増加。ここからはジャンプキックを織り交ぜて戦う練習をすると良いです。後半にボス戦(ジャンケン)があるため、序盤で資金を集めておきましょう。

ROUND3 アルト海

水辺をイメージしたエリアで、足場が不安定な場面が多いのが特徴です。ジャンプのタイミングを誤ると海に落ちてしまうので、焦らず確実に進むことを意識しましょう。

◆ 中盤ラウンド(ROUND4~7)の攻略法

中盤は仕掛けが増え、乗り物の登場で攻略が一気に多彩になります。

ROUND4 ラホーレ砂漠

地形トラップが増加。砂に沈む足場や、突如飛び出す敵に注意が必要です。敵の出現パターンを覚え、慎重に進めることが求められます。

ROUND5 ピラミッド

迷路のような構造が特徴的なステージ。ここでは「ホッパー」が登場し、ジャンプ力を活かした攻略が必要になります。ホッパーを壊さないよう丁寧に操作するのがコツです。

ROUND6 キッコリーの森

木々を利用したアスレチック的な構造。敵の配置がいやらしく、ジャンプキックの正確さが問われます。乗り物を利用するか否かの判断も重要で、無理に突っ込むと落下しやすいので注意です。

ROUND7 サモアリタウン

町のように入り組んだ地形で、敵の奇襲が多いエリア。ここではスコパコサイクルの登場が大きなポイントで、スピードを維持しながら敵をかわす操作技術が試されます。

◆ 終盤ラウンド(ROUND8~11)の山場

終盤は本作最大の難関が続きます。

ROUND8 ロック山1 / ROUND9 ロック山2

険しい山岳ステージ。足場の狭さや敵の飛び道具が脅威となります。ここでは無理な戦闘を避け、進む道を優先するのが賢明です。敵をすべて倒す必要はなく、回避する勇気も大切です。

ROUND10 天空へ…

ここでプチコプターが活躍。空を飛ぶ自由さを楽しみながらも、操作ミスで簡単に墜落するリスクもあるため、慎重な操縦が求められます。敵弾を避けるコツは、上下移動を細かく行うことです。

ROUND11 天空魔城

最終決戦の舞台。敵の強さもさることながら、ボス「ジャン・アシュレー」とのジャンケンがクライマックスを飾ります。運要素が絡むため、ここまで集めた資金やアイテムを駆使し、何度でも挑戦する覚悟が必要です。

◆ ジャンケン勝負を制するコツ

『天空魔城』最大の特徴であるジャンケン勝負は、一見完全な運ゲーに思えますが、実際には「パターンを読む」要素も含まれています。敵によって出しやすい手の傾向があるとされ、慣れればある程度予測が可能です。

さらに、資金を持っていれば再挑戦ができるため、序盤でしっかりお金を稼いでおくことが攻略の鍵となります。ジャンケンに敗北しても諦めず、次のチャンスに備える姿勢が重要です。

◆ アイテム活用法

ゲーム中には様々なアイテムが登場します。代表的なのは体力回復やパワーアップ効果を持つものですが、中には一見地味ながら攻略を助けてくれるものも存在します。

例えば「リング」は飛び道具として使用でき、遠距離から敵を倒す手段となります。ブロック破壊にも有効なため、積極的に利用することで攻略がスムーズになります。

◆ 裏技・小ネタ

本作にはいくつかの小ネタが存在し、当時の子どもたちの間で噂話として広まりました。例えば、特定の場所でパンチを繰り返すと隠しアイテムが出現することや、ジャンケン勝負で一定の操作をすると勝率が上がると信じられていた裏技などです。真偽はともかく、こうした小ネタはゲーム体験を彩り、話題性を高めました。

◆ 難易度の克服法

「運と実力の両方が必要」という点が本作の最大の難しさであり、同時に攻略の楽しさでもあります。アクションパートで確実に生き残り、ジャンケンに備えて資金を蓄える。ボスごとの癖を把握し、勝てなくても再挑戦を繰り返す。このサイクルを理解できれば、クリアへの道は着実に見えてきます。

◆ 総括

『アレックスキッド 天空魔城』の攻略は、単純明快な操作の中に「学習」と「工夫」が求められる奥深さを秘めています。序盤は基礎を学び、中盤は乗り物を駆使し、終盤は正確な操作と資金管理、そしてジャンケンの勝負勘を試される。こうした流れがプレイヤーを自然に成長させ、達成感を与えるのです。裏技や小ネタを探す楽しみも加わり、本作は攻略そのものが大きな魅力となっていました。

■■■■ 感想や評判

『アレックスキッド 天空魔城』は1989年に発売されて以来、多くのプレイヤーから様々な感想や評価を受けてきました。発売当時の雑誌レビューやプレイヤーの声、そして近年になって振り返られるレトロゲームとしての評価までを見ていくと、この作品がどのように受け止められてきたかが立体的に浮かび上がってきます。

◆ 発売当時の反応

1989年の発売直後、ゲーム雑誌やユーザーの間では「メガドライブらしいタイトルがついに出た」という期待感が大きく語られました。すでにファミコン全盛の時代でしたが、メガドライブの性能を活かしたカラフルなグラフィックと軽快なアクション性は、確かに新鮮に映ったのです。

特にアーケード移植が多かったメガドライブのソフトラインナップの中で、セガのオリジナルキャラクターであるアレックスキッドが活躍するという点は、ファンにとって大きな魅力でした。「セガのマリオ」とも称された存在が新ハードで動いていること自体が話題となり、雑誌の新作紹介欄でも大きく取り上げられました。

◆ 子どもたちの声

当時の小中学生のプレイヤーからは「ジャンケンが面白い!」「おにぎりがゴールなのが可愛い」といった素直な感想が多く聞かれました。アクション部分が難しくても、ジャンケン次第で勝てる可能性があるため、「自分でもクリアできるかもしれない」という希望を持てたのです。

一方で「運で決まるのは不公平」と感じる声もありました。特にゲームが得意なプレイヤーからは「せっかく完璧に進んでもジャンケンで負けてやり直しになるのは納得いかない」という意見も目立ちました。この「賛否両論」が本作の特徴を際立たせる要因でもあります。

◆ 雑誌レビューでの評価

当時のゲーム雑誌では、本作は「グラフィックや演出はメガドライブらしく華やか」「アクションの爽快感は十分」と評価される一方、「ジャンケンの強制要素」に関しては賛否が割れました。ある雑誌では「独創的で面白い試み」と高く評価され、別の雑誌では「ゲームデザインとして理不尽」と辛口のレビューを受けるなど、評価が真っ二つに分かれたのです。

結果として「人を選ぶタイトル」という位置づけになり、万人受けはしないものの強烈な個性を放つゲームとして紹介されることが多くなりました。

◆ 海外での評価

海外版ではジャンケンで負けたときの「脱衣演出」が規制され、代わりに「おもりで潰される」という演出に変更されています。この違いは当時から話題になり、「日本版の方が衝撃的でユーモラスだ」と語られることもありました。

海外レビューでは、「セガの看板キャラクターの最新作」として一定の注目を集めましたが、ファミコン陣営が支配的だった欧米市場ではそこまで広く普及するには至りませんでした。ただし、グラフィックや音楽は高く評価され、「任天堂にはない奇抜さがセガらしい」というコメントも残されています。

◆ 長年のファンによる振り返り

発売から数十年を経た現在、レトロゲームファンや動画配信者によって改めてプレイされる機会が増えています。そこで語られる感想は、懐かしさとユーモア、そして「やっぱりジャンケンは理不尽だったな」という笑いを交えたものが多いのです。

例えば、配信者が真剣にステージを攻略しながらもジャンケンで負けてしまい、視聴者と一緒に大爆笑する――こうした場面は、当時の子どもたちが友達同士で盛り上がった光景をそのまま再現しているかのようです。本作は「一人で遊ぶ」だけでなく「人と共有して楽しむ」ことに大きな価値があると再確認されています。

◆ コミカルな部分への評価

本作が持つ「おふざけ感」や「ユーモア」は、プレイヤーの記憶に強く刻まれています。ゴール地点に置かれたおにぎり、敵キャラクターの愛嬌ある動き、そしてジャンケン演出の妙。これらはシリアスな冒険物語の中にコミカルな緩和剤を差し込み、結果として独特の世界観を作り上げました。

「セガは真剣だけどどこか抜けている」といったイメージを確立する上でも、この作品の存在は大きかったといえます。

◆ 批判的な意見

もちろん、良い評価ばかりではありませんでした。「操作性がシビアで難しい」「当たり判定がわかりにくい」といった声も多く、特に中盤以降の難易度の高さには不満が寄せられました。また、「ゲームバランスが運に依存しすぎる」という批判は当時から根強く、アクションの腕を磨いたプレイヤーほど苛立ちを覚える傾向にありました。

ただし、こうした批判も含めて「語りたくなる個性」があったことは確かで、今なお熱心に議論される対象であること自体が作品の強さを示しています。

◆ 総合的な評判

総じて『アレックスキッド 天空魔城』は「クセが強いが忘れられない作品」という評価に落ち着いています。万人に勧められる名作ではないかもしれませんが、プレイヤーの心に残る体験を提供したゲームであることは間違いありません。

独自のジャンケンシステム、コミカルな演出、メガドライブらしいグラフィックと音楽――これらが融合して生み出された体験は、今も多くのゲーマーに「セガらしさ」の象徴として記憶されています。

■■■■ 良かったところ

『アレックスキッド 天空魔城』は、そのユニークさや遊び心、そしてメガドライブ初期を代表するアクション作品として、今なおファンから「良かった点」として語られる部分が数多く存在します。ここでは、プレイヤーの体験や当時の雑誌記事、現在のレトロゲーム愛好者の振り返りなどをもとに、本作の優れていた部分を整理していきます。

◆ メガドライブ初期を象徴するグラフィック表現

本作は1989年発売という比較的メガドライブ初期のタイトルでしたが、キャラクターや背景は鮮やかで、当時の子どもたちに強烈な印象を与えました。草原の緑や海の青、砂漠の黄色といった色彩表現が豊かで、ファミコン世代のゲーマーには「画面が一気に豪華になった」と感じられたのです。

また、アレックスがジャンプやパンチを繰り出す動きは滑らかで、「操作していて気持ちいい」と評された部分でもあります。ビジュアルの進化を感じさせる点は、発売当時のレビューでも繰り返し評価されました。

◆ 多彩な乗り物による変化と爽快感

ホッパー、スコパコサイクル、プチコプターといった乗り物は、多くのプレイヤーにとって「一番ワクワクした要素」として記憶されています。

ホッパー:ジャンプ力が増すことで普段いけない場所へ到達でき、アクションの幅が広がりました。

スコパコサイクル:スピード感が際立ち、地上を駆け抜ける爽快さは他のゲームにはない体験でした。

プチコプター:空を飛ぶ自由さは格別で、ラウンド10の印象を特別なものにしました。

この「乗り物に乗った瞬間に別のゲームのように変わる感覚」は、本作の大きな魅力であり、多くのプレイヤーが良かった点として挙げています。

◆ ジャンケンシステムの独創性

多くのアクションゲームが「敵を倒す=技術の結果」である中で、本作はジャンケンという全く異なるシステムを導入しました。これにより、「絶対に勝てるとは限らない」という緊張感が生まれ、ボス戦が毎回新鮮に感じられるようになっています。

特に子どもたちにとっては「もしかしたら勝てるかも」という希望を持って挑戦できる要素であり、ゲームが得意でない層にも門戸を開く仕掛けでした。この遊び心あふれるアイデアは、良い意味でプレイヤーを裏切り、「アレックスキッドらしさ」を強調する要素として評価されています。

◆ 音楽の完成度

BGMは本作の高い評価ポイントのひとつです。明るくキャッチーなメロディが多く、ステージごとに耳に残る楽曲が用意されています。乗り物専用のBGMもプレイの雰囲気を盛り上げ、ゲームのテンポと見事に調和しました。

今でもサウンドトラックを口ずさむファンがいるほどで、「耳に残る音楽は良かった」と振り返られることが多いのも頷けます。

◆ 日本的ユーモアの光る演出

ラウンドクリアの合図がおにぎりであることや、日本版限定の「負けると脱衣」というボス演出など、ユーモアあふれる仕掛けは本作ならではの魅力です。海外版では規制されましたが、日本版を遊んだ人々にとっては強烈な思い出であり、「セガの遊び心が最も表れている部分」として懐かしまれています。

◆ 遊びやすい難易度設計

当時のアクションゲームは非常に高難度のものが多い中で、本作は「低年齢層でも楽しめる」レベル感に調整されていました。ジャンケンによる運要素が絡むことで、必ずしも腕前だけに左右されない点が救済となり、ゲームが得意でないプレイヤーにも挑戦の余地を与えていました。

「難しいけどクリアできるかもしれない」というバランスは、当時の子どもたちにとって非常に良心的な設計だったと評価されています。

◆ コミュニティでの盛り上がり

本作は一人用のアクションゲームでありながら、ジャンケン要素やステージ攻略のコツを友達同士で語り合うことで「話題性のあるソフト」となりました。特に学校で「次のボスは何を出す?」と議論したり、「おにぎりゴールが面白い」と笑い合うなど、プレイ体験がコミュニケーションのきっかけになったのは大きなプラス要素でした。

◆ シリーズとしての継承と進化

『アレックスキッドのミラクルワールド』で確立した基本を踏襲しつつ、メガドライブの性能を活かして進化させた点はファンからも高く評価されました。過去作を遊んだプレイヤーにとっては「おなじみの楽しさが残っている」安心感があり、新規のプレイヤーには「独特の世界観が新鮮」に感じられるという二重の魅力を提供できたのです。

◆ 総合的な「良さ」

総じて、『アレックスキッド 天空魔城』の良かったところは、 「個性の強さ」 に尽きます。万人向けではないものの、記憶に残る体験を与える仕掛けが随所に散りばめられており、30年以上経った今でも語り草になるほどのインパクトを残しました。

グラフィック、音楽、ジャンケン、乗り物、ユーモア、難易度設計――これらがバランス良く混ざり合い、「これぞセガのゲーム」と胸を張れる一本となったのです。

■■■■ 悪かったところ

『アレックスキッド 天空魔城』は、独自の魅力を持ちながらも一部のプレイヤーからは「納得できない」「ここは改善してほしかった」といった意見も寄せられました。ゲームは魅力と欠点が表裏一体で成り立つものですが、この作品も例外ではありません。本章では当時から指摘されてきた問題点を整理し、なぜそれが批判や不満につながったのかを掘り下げていきます。

◆ ジャンケンシステムの理不尽さ

本作の最大の特徴であるジャンケンは、同時に最大の不満点にもなりました。アクション部分でどれだけ完璧にプレイしても、最後のボス戦でジャンケンに負ければ一瞬で敗北してしまう。この「努力が運で無に帰す」という感覚は、多くのプレイヤーを苛立たせました。

特に上級者ほど「自分の技術が正当に評価されない」と感じやすく、当時のゲーム雑誌の読者投稿コーナーでも「ジャンケンで負けると納得できない」という声が繰り返し掲載されていました。アイデアとしてはユニークですが、ゲームバランスの観点からは賛否が激しく分かれたのです。

◆ 当たり判定の曖昧さ

アレックスのパンチやジャンプキックには独特の当たり判定があり、敵にヒットしたと思ってもダメージを受けてしまうことがしばしばありました。この判定の曖昧さはプレイヤーのストレス要因となり、特に連続で攻撃を仕掛ける場面では「なんで当たらないの?」という疑問がつきまといました。

背景との区別が分かりにくい敵やオブジェクトも存在し、初心者には不親切な設計に感じられる部分もあったのです。

◆ 難易度バランスのばらつき

序盤のラウンドは比較的遊びやすいのに対し、中盤以降は急激に難易度が跳ね上がります。砂漠や山岳ステージでは足場が狭く、敵配置もいやらしいため、初見での突破は困難です。こうした難所に加え、ボス戦でのジャンケン運が絡むため、全体として「ムラのある難易度」という印象を持たれることが多かったのです。

「子ども向けに見えて、実際にはかなり難しい」と指摘する声もあり、ターゲット層とのギャップが批判につながりました。

◆ 操作のシビアさ

ジャンプの滞空時間や移動の慣性が独特で、慣れるまで思い通りに動かせないという声が多くありました。特にジャンプキックは便利である反面、着地のタイミングを誤るとそのまま奈落に落ちるなどリスクも伴い、初心者には扱いづらかったのです。

「遊びやすさ」よりも「シビアさ」が前面に出てしまった点は、万人向けゲームとしてはマイナスに働いたといえるでしょう。

◆ ストーリー性の薄さ

アレクが父サンダーを救うために天空魔城へ挑む、という設定自体はシンプルでわかりやすいものの、ゲーム中に物語を感じられる場面はほとんどありません。進行のほとんどはアクションとジャンケンに費やされ、キャラクター同士の会話や背景説明などは最小限にとどまっています。

このため、プレイヤーによっては「ただステージを進むだけの単調なゲーム」と感じられ、長期的なモチベーションを維持するのが難しかったのです。

◆ 表現規制の影響

日本版の「脱衣演出」は一部で好意的に受け止められたものの、親世代や教育的な観点からは「不適切」と批判されることもありました。結果的に海外版では演出が差し替えられましたが、この変更により「本来のユーモアが削がれた」と不満を抱くファンも存在しました。どちらの立場から見ても賛否を呼ぶ要素だったのは間違いありません。

◆ メガドライブ普及度の低さによる影響

本作自体の出来というよりも、当時の状況として「メガドライブを持っている友達が少なかった」という声も多くあります。結果的に話題を共有できる人が限られ、ファミコンに比べると広い支持を得にくかったのです。ゲーム内容以前に「遊べる環境が少なかった」ことが、評価を伸ばし切れなかった理由の一つでした。

◆ 総合的な課題

以上のように、『アレックスキッド 天空魔城』は 「独自性が強いが、それゆえに不満も目立った」 タイトルでした。

ジャンケンの理不尽さ

当たり判定の不明確さ

難易度の急激な変化

操作感のクセ

物語性の希薄さ

これらは発売当時から繰り返し語られてきた課題です。とはいえ、これらの欠点も「語り草」として作品の記憶を鮮烈にし、むしろセガらしさを象徴する要素の一部になったとも言えるでしょう。

[game-6]■ 好きなキャラクター

『アレックスキッド 天空魔城』には、主人公アレクを中心に、個性的で印象的なキャラクターたちが登場します。本作はストーリー描写こそシンプルですが、それぞれのキャラクターのデザインや役割、ユーモアを交えた演出が強烈な印象を残し、ファンの間では「誰が好きだった?」という会話が今でも盛り上がるポイントです。ここではプレイヤーから人気を集めたキャラクターを掘り下げ、その魅力を解説していきます。

◆ 主人公・アレックスキッド(アレク)

もちろん一番人気は主人公のアレクです。シリーズを通じてセガを代表するキャラクターであり、プレイヤー自身の分身としてゲーム世界を駆け抜けます。

彼の魅力は何より「パンチひとつで道を切り開く」シンプルさにあります。拳でブロックを壊し、敵を倒し、進路を作るという直感的な行動は、プレイヤーに「強さ」と「爽快感」を与えてくれました。また、子どもらしいデザインや愛嬌ある表情も、親しみやすさを感じさせます。

アレクは単なるゲームの主人公ではなく、「セガの顔」として多くのユーザーに愛された存在でした。本作での冒険は、彼の代表作のひとつとして今なお語り継がれています。

◆ 父・サンダー

物語の目標となるのが、天空魔城に幽閉されている父サンダーです。直接活躍するシーンは多くありませんが、「父を救う」というシンプルで力強い動機は、冒険の軸をしっかりと支えています。

プレイヤーにとっては「見えない存在」でありながらも、クリア後に救出する瞬間は達成感と感動を与えてくれる重要なキャラクターでした。子ども時代に遊んだプレイヤーにとっては、「父を助ける」というテーマが素直に胸に響いたという声も多くあります。

◆ ジャン・アシュレー(ラスボス)

本作の最終ボスであるジャン・アシュレーも強烈な印象を残すキャラクターです。天空魔城を支配する存在として描かれ、その風貌や威圧感は「いよいよ最後の戦いだ」という緊張感を与えます。

彼との戦いがジャンケンで決着するというギャップも、多くのプレイヤーにとって忘れられない要素でした。シリアスな物語の頂点にある存在が「ジャンケンで勝負」という展開は、賛否両論でありながらも強く記憶に残るものです。結果的にジャン・アシュレーは「理不尽な敵」というより、「天空魔城を象徴する異色の存在」として人気を集めました。

◆ 各ラウンドのボスたち

本作のボスキャラクターたちは、一人ひとりがユーモラスかつ個性的で、プレイヤーの人気投票でもたびたび名前が挙がります。

ピラミッドの番人:エジプト風のデザインで、異国情緒を感じさせる。

サモアリタウンのボス:町の雰囲気に合わせたユーモアある外見で、ジャンケン演出が強烈に印象づけられた。

ロック山の守護者:難関ステージにふさわしい威圧感を持ち、攻略時の達成感もひとしおだった。

彼らはいずれも単なる敵ではなく、「次はどんなキャラクターが待っているのか」と期待させる存在でした。

◆ 愛嬌あるザコ敵たち

忘れてはならないのが、道中に登場する小さな敵キャラクターたちです。デザインは子ども向けを意識してか可愛らしいものが多く、倒すことに後ろめたさを感じるほど愛嬌がありました。

例えば草原を跳ね回るモンスターや、砂漠で急に飛び出してくる敵など、見た目のユーモラスさと行動パターンの意地悪さのギャップが笑いを誘いました。「憎めない敵」として今でも印象に残っているファンは多いのです。

◆ プレイヤーの「好きなキャラ談義」

発売当時から、「アレックスが一番!」という声はもちろん、「実はジャンケンで戦うボスが好き」「おにぎりがキャラ扱いでいいなら一番好き」といったユーモラスな意見まで、幅広い好き嫌いが語られました。

近年、SNSやレトロゲームコミュニティで改めてプレイする人々からも「ジャン・アシュレーのインパクトがすごい」「プチコプターのデザインが可愛い」といった感想が聞かれ、キャラクター人気の幅広さを示しています。

◆ 総括

『アレックスキッド 天空魔城』に登場するキャラクターは、主役のアレクを中心に、父サンダーやラスボスのジャン・アシュレー、そして各ステージのボスやザコ敵まで、それぞれが強い個性を放っていました。ストーリー描写は控えめでありながらも、デザインと演出でプレイヤーに印象を残すことに成功しており、「好きなキャラを語り合える」こと自体が作品の魅力を補強していました。

[game-7]■ 中古市場での現状

1989年に発売された『アレックスキッド 天空魔城』は、すでに30年以上が経過しているレトロゲームです。そのため新品の流通はほぼ存在せず、中古市場での売買がメインとなっています。ヤフオク!やメルカリといったフリマアプリ、Amazonマーケットプレイス、楽天市場、そして駿河屋などの中古ゲーム専門店で現在も一定数の取引が見られます。本章では、それぞれの販売プラットフォームにおける価格帯や流通状況、そしてコレクター視点での価値を詳しく解説します。

◆ ヤフオク!での取引状況

ヤフオク!はレトロゲーム愛好者やコレクターが頻繁に利用する市場であり、『天空魔城』も定期的に出品されています。

価格帯:1,500円~3,000円前後が中心。

状態別の違い:

ソフト単品やラベルに日焼けがあるものは1,500円前後で落札されることが多い。

箱・説明書付きの良品は2,500円~3,000円で安定。

美品や未開封に近い状態は3,500円以上になる場合もある。

また、出品者によっては動作確認済みをアピールするケースも多く、安心感のある商品はウォッチ数が伸びやすい傾向にあります。

◆ メルカリでの販売状況

メルカリは個人ユーザー同士の取引が活発なため、状態にばらつきがある一方で価格は比較的リーズナブルです。

価格帯:1,800円~2,800円程度が主流。

売れやすい条件:

「送料無料」「即購入可」の商品は成約が早い。

箱や説明書が揃っていて全体的に綺麗なものは2,500円前後で数日以内に売れるケースが多い。

安価な例:ソフトのみ、動作未確認などの条件では1,500円前後で売られることもある。

メルカリは出品数が安定しているため、タイミングを選べば好条件の品を見つけやすい市場です。

◆ Amazonマーケットプレイス

Amazonでは中古ゲームの価格が全体的に高めに設定される傾向があります。

価格帯:2,800円~4,000円が中心。

特徴:

プライム対応の在庫は信頼性が高い分、価格は高めに設定される。

箱・説明書完備の美品は4,000円を超えることもあり、コレクター向けの価格帯になりつつある。

利便性と保証を重視する購入者には魅力的ですが、掘り出し物を探すなら他の市場の方が適していると言えます。

◆ 楽天市場での販売状況

楽天市場では、中古ゲームを専門に扱うショップや個人店舗が出品しています。

価格帯:2,500円~3,500円程度。

特徴:

「在庫限り」「動作確認済み」の記載が多く、安心して購入できる。

ポイント還元や送料無料キャンペーンを活用すると、相対的に安く入手できることもある。

楽天市場はAmazonよりやや安価ながら、状態の良い品を狙えるという意味でバランスの良い選択肢です。

◆ 駿河屋での販売状況

中古ゲームの大手ショップ「駿河屋」でも『天空魔城』は取り扱われています。

価格帯:2,200円~2,900円程度で安定。

特徴:

在庫切れになることも多く、人気が根強いことがうかがえる。

状態ランクが明示されているため、購入前に品質を把握しやすい。

時期によってはセール対象になることもあり、定価より割安で購入できる。

駿河屋は安心感がある反面、欲しい時に在庫がないことがある点がデメリットといえます。

◆ コレクター需要

本作は「アレックスキッドシリーズ」の中でもメガドライブ専用タイトルであるため、コレクターから一定の需要があります。特に箱や説明書が揃った完品は高値が付きやすく、保存状態の良いものはプレミアがつくこともあります。

また、海外版との違い(演出規制など)が話題性を持つため、海外コレクターからの需要も一定数存在します。日本版のオリジナル演出を体験したいという理由から、輸入購入されるケースもあるのです。

◆ 今後の価格動向

発売から長い年月が経過しているにもかかわらず、一定の価格帯を維持していることから、『天空魔城』は安定した中古需要を持つタイトルといえます。今後も急激に値崩れする可能性は低く、むしろレトロゲームブームの影響でじわじわと高騰する可能性すらあります。

◆ 総括

『アレックスキッド 天空魔城』の中古市場は、

ヤフオク!:1,500円~3,000円(安価な掘り出し物も多い)

メルカリ:1,800円~2,800円(即売れしやすい)

Amazon:2,800円~4,000円(高めだが安心感あり)

楽天市場:2,500円~3,500円(ショップ品質)

駿河屋:2,200円~2,900円(在庫変動大)

といった相場感に収まっています。コレクション性の高さから、今後も安定して取引されることが予想される一本です。セガの歴史やアレックスキッドシリーズを語る上で欠かせないタイトルであり、中古市場においても独自の存在感を放ち続けています。

[game-8]

![【中古】[お得品]【表紙説明書なし】[SG3] アレックスキッドのミラクルワールド(ゴールドカートリッジ) セガ(19861101)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1001/8/cg10018011.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[お得品]【表紙説明書なし】[SG3] アレックスキッド ザ・ロストスターズ(ゴールドカートリッジ) セガ(19880310)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1001/8/cg10018066.jpg?_ex=128x128)