【中古】【箱説明書なし】[SFC] ウルトラマン バンダイ (19910406)

【発売】:バンダイ

【開発】:ベック

【発売日】:1991年4月6日

【ジャンル】:格闘ゲーム

■ 概要

1991年4月6日、バンダイからスーパーファミコン向けに発売された『ウルトラマン』は、当時の「キャラクターゲーム=デフォルメ中心」という空気を少しずつ押し広げていくような、“リアル路線”の野心作として語られることが多い作品だ。特撮『ウルトラマン』の巨大感や、街中で怪獣と組み合う重量感を、2D画面の中でどう成立させるか。その挑戦が、ゲームのルールや演出の端々にまで染み込んでいる。派手な必殺技で一気に決める格闘ゲームというより、「制限時間」「エネルギー配分」「仕留めの儀式」を組み合わせた、ウルトラマンらしい“3分間の決戦”を再現するためのアクション作品――そう捉えると、このゲームの個性が見えやすい。

発売当時の立ち位置と“リアルなウルトラマン”

原作の映像が持つ魅力は、ヒーローが怪獣と向き合うときの所作、スーツのしわや体のひねり、建物のミニチュアが壊れる爽快さ、そして何より「3分しか戦えない」緊張感にある。本作は、そうした特撮の体温を“遊びのルール”に落とし込むことを優先している。タイトル画面から始まるデモや、怪獣名の出し方、攻防のテンポなど、テレビの文法をそのままゲームに引っ張ってきたような感触があり、「原作を知っているほど、細部でニヤリとできる」方向に舵を切っているのが特徴だ。

ジャンルと基本ルール:一騎打ち×180秒

ゲームの骨格は、ウルトラマンと怪獣(または宇宙人)が1対1で戦うステージクリア型。各面には時間制限が設定され、基本は“3分以内に決着をつける”ことが目的になる。ここがまず、単なる格闘ゲームと違う。体力を削りきっても、通常攻撃だけで勝敗が確定しない仕組みが用意されており、最後は「決め技で終わらせる」ことが求められる。つまり、勝利条件が“削り勝ち”ではなく“仕留めきり”に置かれている。時間を気にしながら相手を弱らせ、そして「決着の手順」を踏む――その流れ自体が、ウルトラマンの必殺シーンをなぞる体験になっている。

操作体系:シンプルだが、クセがある

操作は、打撃(パンチ/キック)を中心に、投げや特殊行動、そして光線技・バリアといったウルトラマンらしい手段が組み合わさる。方向入力+ボタンで距離を詰めたり離したりしつつ、地上戦とジャンプを使い分けてダメージを稼ぐのが基本線だ。ただし、一般的な対戦格闘のように“ガードして受け流す”安定行動が主役ではなく、位置取りと回避の感覚が強めに出る。巨大同士の取っ組み合いを、軽快な差し合いではなく「相手の圧をいなして殴る」アクション寄りの手触りに寄せているため、慣れるまでは独特に感じやすい。逆に言えば、ここに“格闘ゲームなのに格闘ゲームっぽすぎない”味が生まれている。

エネルギーゲージと“最後の一撃”が生む緊張

この作品の最重要ポイントは、光線技やバリアにエネルギーゲージを使う設計だ。強い技ほど消費が重く、軽い光線を刻むのか、守りに回してバリアを張るのか、それとも“最終局面”のために温存するのか――判断が常に付きまとう。そして相手の体力ゲージをゼロ付近まで追い詰めると、「FINISH」を示す合図が出て、とどめの必殺技(代表的にはスペシウム光線)を当てて初めて勝利になる。ここが面白いところで、ただ殴っているだけでは終わらない。しかもゲージは無限ではないから、序盤に光線を撃ちすぎると、肝心の“仕上げ”に必要なエネルギーが足りなくなる。結果として、最初から必殺技連打で楽勝、という発想をゲーム側が許さない。テレビの作劇でよく言われる「最初から必殺技を撃てばいいのに?」という疑問に、遊びのルールで回答しているわけだ。

カラータイマー演出:時間が“ドラマ”になる設計

残り時間が少なくなるにつれ、カラータイマーの点滅や警告音を連想させる演出が強まっていく。BGMの変化、効果音、画面の雰囲気の切り替わりが重なり、「あと少しで負ける」という情報が“数字”ではなく“空気”として迫ってくる。ここが本作の得意分野で、プレイヤーの手元にあるのはただのタイマーなのに、心理的には「ウルトラマンの体力が尽きる」という物語の緊張に変換される。逆転の芽が生まれるのもこの局面で、追い詰められてからの一手が気持ちよくなるよう、演出が勝負を盛り上げる。結果として、勝っているときでも油断できず、負けているときでも諦めにくい“3分勝負”が成立する。

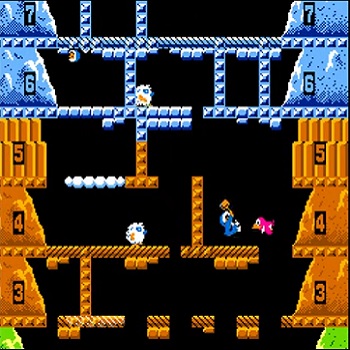

ステージ構成:ミニチュア特撮の舞台をゲームに置き換える

ステージは面ごとに舞台が変わり、街並みや基地、象徴的なロケーションを想起させる背景が用意される。重要なのは、背景が単なる飾りではなく「怪獣ごとの空気」を作ることに使われている点だ。怪獣の登場テロップ風の表示、身長・体重を思わせる情報提示など、テレビの“見せ方”をゲームの節目に差し込むことで、1面ごとが短いエピソードのように区切られる。プレイヤーは、連戦をこなすというより、“怪獣回の連続”を遊んでいる感覚に近い。

登場怪獣・宇宙人:技の再現が「対戦相手の性格」になる

対戦相手は、原作で印象的な怪獣・宇宙人が中心。各キャラクターは単にグラフィックが違うだけではなく、得意技や挙動が“その相手らしさ”として作られている。たとえば、分身やトリッキーな動きで翻弄してくるタイプ、重い一撃で押しつぶすタイプ、特殊行動でこちらの行動を止めてくるタイプなど、戦い方の色がはっきり分かれる。だからこそ、同じウルトラマンを動かしていても、相手が変わるたびに攻略の考え方が変わりやすい。原作の記憶がある人ほど、「あの技が来る」と身構えたり、「ここは組み付いて止めたい」と直感が働いたりして、知っていることがそのままプレイの読み合いに繋がる。

演出面の華:ボイス、デモ、テロップの“特撮感”

スーパーファミコンの音源・表現力を活かして、掛け声や声色を思わせるSEがふんだんに盛り込まれているのも、この作品が語られやすい理由のひとつだ。戦闘中の「当てた感」を音で補強し、必殺技の発動時には“儀式”としての盛り上げを作る。さらに、放置するとデモが流れるタイプのタイトル演出や、怪獣シルエットの見せ方など、ゲームを始める前から“番組の始まり”のような気分に持っていく工夫が多い。ここはゲームとしての合理性だけでなく、作品世界への没入を優先した作りで、キャラクターゲームとしての「期待していたもの」を丁寧に満たそうとしている。

難易度とゲーム性:荒削りさの裏にある“らしさ”

一方で、動きのクセや、特定の戦法が強くなりやすいバランスなど、格闘ゲームとして見たときの荒さも残る。コンボを突き詰めるタイプの快感ではなく、「勝つための形」を見つける楽しさが中心で、相手の挙動に合わせて“安全な崩し方”を組み立てると急に楽になったりもする。だがそれは同時に、ウルトラマンの戦いが毎回きれいな型通りではなく、相手の特性に合わせて粘り、最後に必殺で締めるという“番組の筋”に寄っているとも言える。つまり、競技的な均整よりも、原作の雰囲気を優先した結果としてのクセが、良くも悪くも味になっている。

本作が残したもの:ウルトラマンゲームの“定型”の原型

「3分」「ゲージ管理」「体力を削ってからのフィニッシュ必殺技」という流れは、後年のウルトラマン系ゲームで“それっぽさ”を成立させる定番の型として意識されやすくなる。本作は、その雛形を家庭用機で強く印象づけた一本だと言える。原作ファンの記憶にある“勝ち方”を、単なるムービーではなく、プレイヤーの操作と判断で再現させる――その発想がはっきり形になっている。だから、多少の不器用さがあっても、手触りの向こう側に「ウルトラマンを遊んでいる」という実感が残りやすい。スーパーファミコン初期の時代に、原作再現とゲームの緊張感を噛み合わせようとした、その挑戦こそが本作の概要を語るうえでの核心だ。

■■■■ ゲームの魅力とは?

『ウルトラマン』の魅力は、単に“キャラクターが動く”とか“怪獣が出る”という表層ではなく、「ウルトラマンの戦い方そのものをルールにしてしまった」一点に集約される。勝つために必要なのは、コンボを極める器用さよりも、3分という短い時間の中で、相手の圧に耐えながら主導権を奪い、最後に必殺で決めるという“ドラマの段取り”を実行する胆力だ。つまり、このゲームは“上手さ”より“らしさ”を求めてくる。だからこそ、当時のスーパーファミコンで遊んだ人の記憶に、強い引っかかりとして残りやすい。

「3分勝負」を遊びに落とし込む潔さ

特撮『ウルトラマン』を象徴する設定が「活動限界3分」であることは、ファンでなくても耳にしたことがあるだろう。本作はそれを単なる演出にせず、ステージの根本ルールとして固定した。残り時間が減るほど緊張が増し、終盤には音やBGMが切り替わってプレイヤーを追い詰める。これは、タイムアタック的な“急がされる”面白さではなく、「勝てそうなのに時間が足りない」「負けそうなのに残り30秒で逆転できるかもしれない」という“特撮の山場”を自分の手で作れる面白さだ。時間がただの数字ではなく、勝負の情緒そのものになる設計は、キャラゲーとしてかなり贅沢で、ここだけでも本作の個性は十分に成立している。

フィニッシュ必須が生む“決め技の重み”

本作の代名詞は、体力ゲージをゼロにしても勝利が確定せず、必ずフィニッシュ用の必殺技でトドメを刺さなければならない点にある。普通の格闘ゲームなら、残り体力が削れた瞬間に「勝った!」となる。ところが本作では、そこからが勝負の第二幕だ。相手のゲージが尽きた合図が出ても、こちらがもたつけば回復や反撃で状況が崩れ、勝ちを逃す。つまり“勝ち筋”が一本ではない。削り勝つ → 仕留める、という二段階がある。ここに緊張感が生まれ、スペシウム光線の発射がただの攻撃ではなく「勝敗を決める儀式」になる。ウルトラマンが怪獣を倒す瞬間の“決まり方”が、ゲームの勝利条件として体験になるのが、何より気持ちいい。

エネルギー管理が「ヒーローの判断」になる

光線やバリアなど、強力で派手な手段にはエネルギーゲージが絡む。これが本作を“単純な殴り合い”にしない。序盤に飛び道具で楽をしたくなるが、使いすぎれば肝心のフィニッシュに必要なエネルギーが足りなくなる。逆に温存しすぎると、相手の攻撃を受けて押し切られる。つまり、プレイヤーは常に「ここは我慢するか」「ここは撃って切り返すか」を選ぶことになる。この選択が、ウルトラマンが戦いの中で状況判断している“ヒーローの頭脳”に変換されるのが面白い。単に技が多いのではなく、技の価値が場面で変わる。だから、同じステージでもプレイの流れが毎回微妙に違う。

“巨大感”の表現:重量級の間合いと組み合い

本作のバトルは軽快な高速戦ではなく、どこか重たく、間がある。攻撃の発生や移動のもっさり感を欠点として見ることもできるが、巨大ヒーローが街中で怪獣とぶつかる“重量”として見ると、むしろ狙いがはっきりする。ウルトラマンは人間サイズの格闘家ではない。踏み込みやパンチの一撃は、敏捷さより迫力で魅せるものだ。その雰囲気を、操作の手触りに寄せている。結果として、相手の一発が痛く、近距離の圧が強い。だから、位置取りやジャンプの使い方が自然に重要になる。この“鈍重さの中で勝ち筋を探す”感覚が、特撮の取っ組み合いをゲームにした味になっている。

怪獣ごとの「らしさ」が攻略になる

敵キャラクターは、ただ強さが違うだけではなく、戦い方の癖や名物ムーブがある。トリッキーに翻弄する相手、パワーで押してくる相手、特殊行動で流れを壊してくる相手――それぞれに「嫌なところ」があり、そこをどう潰すかが攻略になる。ここが、原作ファンにとっての喜びと苦しさの両方を生む。喜びは「あの怪獣はこういうことをする」という再現を、遊びとして受け取れる点。苦しさは「分かっていても対応が難しい」点だ。だが、この苦しさこそが、怪獣が“ただの的”ではなく“対戦相手”として立ち上がっている証拠でもある。倒し方を覚えたとき、単にゲームに勝っただけでなく「怪獣回をクリアした」感覚が残る。

演出が“特撮の文法”で揃っている安心感

タイトル画面からの見せ方、テロップ風の表示、BGMや効果音の使い方など、全体の演出が“特撮っぽい順序”で整えられているのが魅力だ。ゲームの都合で省略されがちな「登場」「対峙」「追い詰め」「決着」を、短い尺の中でもきちんと踏ませる。たとえば、戦闘開始前に“怪獣名が出る”ような区切りが入るだけでも、気分はぐっと番組に近づく。プレイヤーが操作を始める前から、気持ちを“視聴者モード”から“当事者モード”へ切り替えてくれる。キャラゲーにおいて、これは非常に大きい。

サウンドが盛り上げ役として優秀

ゲームの面白さを決めるのはグラフィックや操作だけではない。本作は、時間が迫ったときのBGM変化や、必殺技の発動感を音で支えるのが上手い。終盤に向けて音が切り替わることで、プレイヤーの心拍が自然に上がる。さらに、掛け声や衝撃音が“ヒーローの存在感”を補強し、攻撃の手応えに繋がる。スーパーファミコンというハードの音作りの魅力を、原作再現と高揚感に素直に振っているのが、古さを超えて印象を残すポイントになっている。

勝ち方に物語がある:逆転の気持ちよさ

本作は、序盤に優勢でも終盤に崩れやすいし、序盤に押されても終盤で巻き返せる。時間制限があるからこそ、勝ち方が「削り切った」だけでは終わらず、「仕留めに入った瞬間に事故る」「仕留め直前で時間が尽きる」「最後の数秒で必殺が間に合う」といったドラマが生まれる。これは格闘ゲームの勝ち負けとは違う、“怪獣退治の起伏”だ。勝てたときの気持ちよさが、単なる勝利ではなく「ウルトラマンの一話をやり切った」達成感になる。短いステージが積み重なって、プレイヤー自身の中に“自分だけのベスト回”ができていく。

粗さがあっても消えない「原作愛の温度」

今の目で見ると、バランスの偏りや、動きの不格好さが気になる部分は確かにある。だが、本作は“ゲームとしての洗練”より、“ウルトラマンを再現する意志”が前に出ている。その熱量は、演出・ルール・怪獣の作り込みに一貫して現れており、プレイヤーはそこから「好きで作っている」温度を受け取れる。キャラクターゲームが、ともすれば“名前だけ借りた別物”になりがちな中で、本作は「番組の面白さを遊びに変える」方向へ正面から踏み込んだ。だからこそ、多少の粗さがあっても魅力が残り、当時の記憶に刺さった人が多い。

まとめ:このゲームの面白さは“3分間の儀式”にある

『ウルトラマン』は、格闘ゲームの文法でウルトラマンを遊ばせるのではなく、ウルトラマンの文法で勝負の仕組みを作っている。「時間」「ゲージ」「フィニッシュ必須」が重なり、プレイヤーは自然に“追い詰めて、決める”段取りを実行することになる。そこに生まれる緊張と高揚、そして逆転の快感が、この作品のいちばんの魅力だ。派手な必殺技を撃つだけでなく、「撃てる状況を作り、撃って勝つ」という流れそのものを遊ぶ――この一点が、スーパーファミコン初期のキャラゲーとして今でも語られる理由になっている。

■■■■ ゲームの攻略など

本作の攻略でいちばん大事なのは、「体力を削る」ことより「勝ち切る段取り」を崩さないことだ。普通の格闘アクションなら、優勢を取ったら安全に削り続ければいい。しかし『ウルトラマン』は、最後にフィニッシュ技を通さない限り勝利が確定しない。つまり、勝負は常に“終盤の作法”へ向かって組み立てられる。ここを理解すると、序盤の動きも自然に変わり、難易度の体感がぐっと下がる。

まず覚えるべき勝利条件:削り→FINISH→必殺

基本は、①怪獣の体力を削ってゼロ付近まで追い詰める → ②FINISH状態(仕留めの合図)へ入れる → ③スペシウム光線など決着用の必殺技を当てる、の三段階。重要なのは、②と③の間に無駄があると勝ちを逃しやすい点だ。FINISHに入った直後は、相手の反撃が激しくなったり、わずかな回復で必殺が空振り扱いになったりして、こちらのゲージだけが減って形勢が逆転することがある。だから理想は、「FINISHに入る直前に、必殺技を撃つ準備が整っている」状態を作ること。体力をゼロにするのがゴールではなく、“決着の体勢”を作るのがゴールだと思うと迷いが減る。

時間配分の基礎:前半は削る、中盤で整える、終盤で決める

3分という制限は短いようで、設計上は「前半で形を作り、中盤で仕留めの準備をし、終盤で決める」ことが想定されている。開始直後から焦って光線を多用すると、後半にゲージが足りず決めきれない。一方、慎重すぎると時間切れで負ける。コツは、序盤は安全に削るより“相手の癖を掴む”ことに集中することだ。ジャンプの追い方、突進のタイミング、特殊行動の頻度などを数十秒で見切って、リスクの少ない攻撃パターンに落とし込む。中盤は「削りながらゲージを整える」。終盤は「FINISHに入ったら即座に決める」――この流れを守るだけで、体感難易度は確実に下がる。

ゲージ管理の鉄則:軽技で凌ぎ、重技は“決め所”に残す

光線技やバリアは便利だが、使いどころを間違えると自分の首を絞める。本作は“時間経過でゲージが戻る”ため、使っても回復はするが、回復速度は無限ではない。攻略の基本は「軽い技で場を整え、決着用の重い技を撃てるだけのゲージを常に意識する」こと。特に、フィニッシュ用必殺技を撃った後に外すと、ゲージが空になった状態で怪獣の猛攻を受けやすい。だから、ゲージ最大近くの状態を作ってからFINISHへ入れるのが理想だ。言い換えると、FINISHは“偶然訪れる”ものではなく、“こちらが準備して呼び込む”ものだ。

地上戦の基本:リーチ負けを前提に「当て逃げ」を徹底

ウルトラマンの打撃は派手さより実用性で考えるべきだ。リーチが短く見える場面も多いので、正面から殴り合うと押し負けやすい。地上は「近づいて一発、すぐ離れる」を基本にする。相手の攻撃を誘って空振りさせ、硬直に差し込む――これだけで被弾が大きく減る。さらに、相手が突進型なら“横移動+ジャンプ”で軸をずらし、パワー型なら“間合いを広めに取って誘う”といった具合に、相手の種類で距離感を変えるのが有効だ。

ジャンプの使い方:強いが万能ではない

本作はジャンプが強力で、空中からの攻撃が主力になりやすい。特に、相手の頭上を取って斜めに落とすようなキックは、当てやすくリスクも抑えやすい。ただし、万能ではない。後半の相手ほど空対空で潰してきたり、着地に刺さる技を持っていたりする。ここで大切なのが「ジャンプの高さと角度を変える」こと。毎回同じ軌道で飛ぶと読まれる。小さく跳ぶ→地上へ戻る→もう一度飛ぶ、というリズムに変えたり、相手の攻撃を見てから飛ぶ“後出しジャンプ”に切り替えたりすると、事故が減る。ジャンプは強いが、強いからこそ“癖”になりやすい。癖を捨てるのが攻略の近道だ。

FINISH直前の準備:相手の体力を「削りきらない」勇気

初心者がつまずきやすいのが、相手の体力をゼロにした瞬間に安心してしまうことだ。ところが本作では、そこから必殺を当てなければ勝てない。なので、理想は「ゼロにする直前に、必殺が撃てる距離とゲージを確保している」状態。実戦では、相手の体力があと一押しのところで、いったん距離を取り、ゲージを整える時間を作る判断も有効になる。“倒せるのに倒さない”のは直感に反するが、勝率を上げるには必要な作法だ。焦って削りきるより、準備を整えてから確実にFINISHへ入った方が、結果として早く終わる。

必殺技を当てるコツ:距離と“相手の動きの終わり”を狙う

スペシウム光線で決める場面は、見た目以上に「当てどころ」がある。相手がジャンプ中や突進中だとすり抜けたり、距離が合わずに届かなかったりすることがある。狙い目は、相手の大技の硬直、着地の瞬間、投げを空振りした後など、“動きが止まる瞬間”だ。FINISH状態に入ったら、こちらが先に撃つのではなく、相手の動きを一度見て「今だ」と撃つほうが安定する。焦りは禁物。勝ちの手前で外すと、ゲージが枯れて一気に苦しくなる。

怪獣別の考え方:タイプ分けして対処する

細かな相手ごとの最適解を全部覚える必要はない。まずはタイプ分けが有効だ。 ・トリッキー型:分身、ワープ、特殊行動でリズムを崩す。→追いかけすぎず、相手の“戻り先”に攻撃を置く。 ・パワー型:一撃が重く押し込んでくる。→近距離で粘らず、当てたら離れる。無理に継戦しない。 ・守り/反射型:バリアや反撃で光線を咎める。→光線の乱発を控え、地上戦で削ってFINISHを狙う。 ・万能型:こちらと似た行動が多い。→読み合いになるので、先に癖を捨てて安定行動を徹底する。 この分類だけでも、初見の相手で“何をやってはいけないか”が見えやすくなる。

難易度の捉え方:勝てないのは「決め方」が崩れているだけ

本作は、体力を削る段階までは案外いけるのに、最後で負けることが多い。これは腕前不足というより、“勝利条件の理解不足”が原因になりやすい。勝てないときは、打撃の精度を疑う前に、FINISHに入るタイミングとゲージ残量を見直すのが先だ。フィニッシュを急ぎすぎていないか、必殺を外した後に無理をしていないか、時間切れの直前に無駄な動きをしていないか。この三点を直すだけで、急に安定することが多い。

得点と残機の考え方:安全に勝つほど“次が楽”になる

残機制のゲームでは、勝ち方が次の難易度に直結する。残機が増える条件がある以上、序盤で安定して勝てるほど後半の保険が厚くなる。だから、序盤の数面は“魅せプレイ”より“勝ちパターンの確立”を優先した方が結果的に楽だ。ノーダメージを目指す必要はないが、被弾を減らして時間を残し、余裕をもってFINISHに入る癖を付けると、プレイ全体が滑らかになる。

追い詰められたときの立て直し:逃げるのは悪ではない

特撮のウルトラマンは、追い詰められてからの逆転が格好いい。ゲームでも同じで、追い詰められたときほど“立て直しの一手”が大事になる。ここで意識したいのは「一度離れて整える」こと。体力が少ない、ゲージがない、時間がない――三重苦のときに真正面から殴り合うと終わる。距離を取り、相手の突進を空振りさせ、最小限の攻撃で削り、ゲージを溜めてから勝負する。逃げ回る時間も、勝つための戦術として肯定されているのが本作だ。むしろ“逃げて整える”からこそ、最後の必殺が映える。

遊び方の提案:縛りプレイで“原作っぽさ”を上げる

慣れてきたら、あえて自分にルールを課すと面白さが深まる。たとえば「空中急降下系の強い行動を封印」「光線は決め所だけ」「バリアは1面に数回まで」など。ゲームとしての難易度は上がるが、その分“ウルトラマンらしい勝ち方”の手触りが増す。勝つための最適解を探すのも良いが、原作の見せ場を自分で演出する遊び方も、この作品の醍醐味だ。

■■■■ 感想や評判

『ウルトラマン』の評価は、ひと言でまとめるなら「格闘ゲームとしては荒い、しかしキャラゲーとしての熱量が濃い」という二面性に落ち着くことが多い。遊んだ人の感想を辿ると、“勝ちにくさ”や“動きのクセ”への不満は確かに出てくる一方で、それ以上に「当時としては信じられないほど原作っぽい」「3分の焦りがちゃんと怖い」「最後に必殺で決めるのが気持ちいい」といった、作品の芯を褒める声が強い。つまりこのゲームは、競技的な出来の良さで押し切るのではなく、「ウルトラマンを遊んでいる実感」を武器に支持を得たタイプだ。

総合評価の空気感:「キャラゲーの当たり」と言われやすい理由

当時のキャラクターゲームは、見た目だけ借りて中身が伴わないケースも珍しくなかった。そんな中で本作は、始めた瞬間から“番組の匂い”がする。タイトル演出、怪獣の出し方、時間制限、決め技の扱い、BGMの盛り上げ方まで、「ウルトラマンであること」がゲームの設計に織り込まれている。そのため、細かな不満があっても最後に残る印象が「愛がある」「分かってる」という方向へ寄りやすい。特撮の“様式美”をゲームとして体験できること自体が価値で、ここを評価する人ほど本作を高く買う。

演出面の評判:当時の驚きがそのまま長所になった

特に語られやすいのは演出だ。効果音や掛け声の存在感、時間が迫るにつれて緊張が増す音作り、そして“3分”という設定がBGMや空気の変化として体感できるところ。単に時間切れになるのではなく、「やばい、間に合わない」という焦りが身体に来る。これはウルトラマンという題材と相性がよく、プレイヤーの感情を番組の山場へ寄せていく力がある。遊ぶたびに、終盤の音が切り替わる瞬間がスイッチになり、「ここからが勝負だ」という気分を作ってくれる。

システムへの賛否:フィニッシュ必須は“面倒”か“最高”か

本作の核である「最後は必殺技でトドメを刺す」仕組みは、評価が割れやすいポイントでもある。肯定派は、「必殺技がただの技じゃなく、勝利の儀式になる」「ウルトラマンらしい終わり方を自分の手で作れる」と語る。反対に否定派は、「削り切ったのに終わらないのがストレス」「必殺を外したときの立て直しがしんどい」と感じやすい。面白いのは、両方の感想が同じ仕様から出ていることだ。つまりこの仕様は、ゲームを“気持ちよく終わらせる”ための演出であると同時に、勝ちを確定させるための技術を要求する“壁”にもなっている。

操作感の評価:クセの正体は「巨大戦の重さ」

操作性については「もっさり」「思ったより動かしにくい」という声が出やすい。パンチやキックのリーチが短く感じる、地上の差し合いが窮屈、敵の圧が強い――そうした印象は、現代の格闘ゲームの感覚で触ると特に出やすい。ただし好意的な見方もあって、「巨大同士が戦う重さとして受け取れば納得できる」「人間サイズの軽快さではなく、特撮っぽい取っ組み合いになる」と評価する人もいる。結局のところ、このゲームは“上手い操作をさせる”より“それっぽい攻防を起こす”方向に寄っているため、操作感を欠点と見るか、味と見るかで印象が割れる。

難易度の評判:理不尽に感じる一方、覚えるほど面白くなる

難易度は高め寄りに語られがちだ。3分の制限とフィニッシュ必須が噛み合うことで、終盤に事故が起きやすい。さらに、相手によっては特殊行動や反撃が強く、初見では「どうすればいいの?」となりやすい。しかし、攻略の筋道が見えると評価が変わるタイプでもある。ゲージを整えてからFINISHへ入る、必殺を撃つ距離とタイミングを選ぶ、無理をしない――こうした“勝ち方の作法”が身につくと、単なる高難度ではなく「3分間の詰め将棋」みたいな面白さに変わっていく。苦戦した記憶が、上達したときの達成感に転化しやすいのも本作の特徴だ。

原作ファンの反応:小ネタと空気作りが刺さる

原作を知っている人ほど反応しやすいのは、怪獣ごとの雰囲気や“それらしい攻防”だ。相手の動きに「そうそう、こういう厄介さがある」と感じたり、背景や演出に「この回っぽい空気だ」と思えたりする。完璧な再現ではなくても、“分かってる人が作った手触り”が随所にあるため、ファンの満足度が上がりやすい。逆に、原作への思い入れが薄いと、難しさやクセの方が先に目立ってしまい、評価が下がることもある。つまり本作は、原作体験とゲーム体験が手を取り合うほど面白くなる構造だ。

メディア・雑誌的な見られ方:演出評価と話題性が先行しやすい

当時の紹介文や語られ方としては、「原作再現」「ボイスや演出」「3分の緊張」といった“分かりやすい特徴”が前面に出やすい。スーパーファミコン初期の時期に、「リアル頭身のウルトラマンが怪獣と戦う」こと自体が目新しく、画面写真やデモのインパクトで話題になりやすかったからだ。その一方で、格闘ゲームとしての細部――バランスや最適行動の偏りなどは、遊び込むほど見えてくる領域なので、初見の印象と長期的な評価がズレることもある。短く遊ぶと“雰囲気ゲーの当たり”、じっくり遊ぶと“荒いが味が濃い”という評価に落ち着きやすい。

後年の見直し:不器用さより「型の発明」が評価される

時代が進むほど、本作は“当時の技術でよくやった”という視点で再評価されやすい。現在の感覚では不便な点(コンティニューの扱い、テンポ、偏り)はあるが、それ以上に「3分」「ゲージ」「フィニッシュ必須」という型が、ウルトラマンをゲーム化するうえでの強い答えになっていたことが見えてくる。後発の作品群が、何らかの形で“必殺で決めるウルトラマン”を引き継いでいったことを思うと、本作は荒削りでも“発明”を残した一本だと言える。

まとめ:賛否の中心は同じ、だからこそ記憶に残る

本作の評判を整理すると、褒める人も苦言を呈する人も、結局は同じ特徴を指していることが分かる。「3分の緊張」「必殺で決める作法」「特撮の空気」――ここが刺されば刺さるほど高評価になり、刺さらないと“面倒で難しい格闘アクション”に見える。つまり、尖っている。だからこそ、無難にまとまった作品より語られやすく、当時遊んだ人の記憶に残り続ける。『ウルトラマン』をゲームにしたらこうなる、というひとつの強い回答がここにある。

■■■■ 良かったところ

『ウルトラマン』の「良かったところ」を挙げるとき、多くの人がまず口にするのは“原作の気分になれる”という一点だ。これは、グラフィックが似ているとか、怪獣の名前が出るといった表面的な話だけではない。ゲームのルール、テンポ、盛り上げ方、勝ち方――そうした“体験の骨格”が、特撮『ウルトラマン』の文法に沿っている。だから、遊んでいる最中に「今、自分はウルトラマンの3分間を戦っている」と感じやすい。ここでは、その魅力を具体的に分解していく。

原作設定を“飾り”ではなく“ルール”にした大胆さ

最大の長所は、活動限界3分という設定を、単なる演出で済ませずゲームの根っこに据えたことだ。制限時間がある格闘アクションは珍しくないが、本作はその時間制限を“ドラマ装置”として使う。時間が減るにつれて空気が変わり、終盤の焦りが勝負を揺らす。結果として、勝てそうでも油断できず、負けそうでも逆転の芽がある。原作の「追い詰められてからが本番」という山場を、プレイヤーの手元に引き寄せた設計は、キャラゲーとしてかなり強い。

フィニッシュ必須が作る「必殺技の価値」

怪獣の体力を削り切っても、最後は必殺技で決めないと勝利にならない。この仕様は、ゲームとして見れば面倒にもなり得るが、“ウルトラマンらしい勝ち方”を保証する仕掛けとして非常に効いている。必殺技が「強い技」ではなく「決着の作法」になるので、スペシウム光線を撃つ瞬間に重みが生まれる。勝利の瞬間が毎回きちんと“必殺の締め”になるから、短いステージでも達成感が濃い。単なる削り合いではなく、「追い詰めて決める」という段取りを踏むことで、特撮の決着シーンを自分の操作で再現できる。

ゲージ管理が生む“判断のゲーム”としての面白さ

光線技やバリアにエネルギーゲージが絡むことで、戦いが単調になりにくい。飛び道具を連発して楽をするほど、終盤のフィニッシュに必要なエネルギーが足りなくなる。逆に温存しすぎると押し切られる。ここでプレイヤーは「今は耐える」「ここは切り返す」「決め所まで温存する」という判断を迫られる。これは、ヒーローが戦闘中に状況を見て戦法を変える“らしさ”にも繋がる。単純な反射神経勝負ではなく、3分の中で戦略を組み立てる楽しさがある点は、良い意味で“キャラゲーの枠を超えた”部分だ。

怪獣ごとの個性が立っており、戦いが記憶に残る

敵の怪獣・宇宙人は、見た目が違うだけでなく、行動の癖や名物ムーブがあり、対策の方向性が変わる。翻弄してくる相手には追いかけすぎない、パワー型には当て逃げを徹底する、反射・防御系には光線を控える――といった具合に、相手が変わるたびに“勝ち方の作法”も変化する。これが良いのは、10面構成の連戦でもマンネリになりにくいことだ。1面ごとに「今回はこう戦った」「ここが山場だった」という思い出が残り、後から語りやすい。特撮の“怪獣回”の感覚を、そのままゲームのステージ体験に置き換えている。

演出が上手く、短い尺でも盛り上がりが作れる

タイトル画面やデモの見せ方、怪獣登場の区切り、試合の節目での表示など、演出面の工夫が多い。とくに“時間が迫るにつれて雰囲気が変わる”演出が強く、残り1分を切った辺りから気持ちが自然に前のめりになる。ゲームは、操作している時間だけが体験ではない。開始前の期待、登場の高揚、追い詰められた焦り、決着のカタルシス――これらを短いステージの中に収めるには演出の設計が重要だ。本作は、そこを“特撮の文法”でまとめているから、数分遊ぶだけでも濃い満足が得られる。

サウンドが「特撮っぽさ」と緊張感を両立している

BGMや効果音の評判が良いのも納得できるポイントだ。戦闘中の盛り上げ方、時間が迫ったときの切り替わり、必殺技の発動感など、音がゲームのテンポと感情を引っ張ってくれる。ウルトラマンという題材は、映像だけでなく音によって“それっぽさ”が強化される。掛け声や衝撃音が入ることで、巨大戦の手応えが増し、画面の情報が少ない部分も音が補完してくれる。結果として、プレイ中の没入感が上がり、ただの2Dバトルが“番組のワンシーン”に寄っていく。

勝ち方が“物語”になるので、クリア体験が濃い

3分という枠と、フィニッシュ必須という勝利条件が噛み合うことで、勝ち方が毎回ドラマになる。余裕を持って削り切って決める回もあれば、残り数秒で必殺が間に合う回もある。逆に、勝っていたのに最後で外してひっくり返される回もある。こうした起伏が「自分のプレイが一話分のドラマになった」感覚を生む。クリアしたときの満足が、スコアや勝利だけでなく“物語をやり切った感”として残るのが良い。特撮ファンにとっては、これがいちばん嬉しい部分かもしれない。

当時のハード環境で“夢”を見せたインパクト

スーパーファミコン初期の時代に、リアル寄りのウルトラマンと怪獣が、街の中で殴り合う――それ自体が大きな驚きだった。ファミコン世代の感覚では、ウルトラマンのゲームはデフォルメや簡略化が当たり前だったところに、「この路線でやるのか」という衝撃を持ち込んだ。結果として、本作はゲームとしての完成度だけでなく、“時代の記憶”としても残る。後年に触れても、当時の制約の中でここまで“それっぽく”まとめたことに価値を見出しやすい。

まとめ:粗さを飲み込むだけの“らしさ”がある

細かな欠点はあっても、良かったところがそれを上回る――本作の評価がそうなりやすいのは、良さが表層ではなく“体験の芯”にあるからだ。3分の緊張、ゲージの判断、フィニッシュの儀式、怪獣ごとの個性、特撮の空気。これらが噛み合って、「ウルトラマンを遊んだ」という実感が残る。キャラクターゲームに求められる最大の価値を、真正面から満たしている点こそが、この作品のいちばんの長所だと言える。

■■■■ 悪かったところ

『ウルトラマン』は“原作らしさ”に全力で寄せた結果、ゲームとしての不便さや粗さも同時に抱え込んだ作品だ。良いところと悪いところが紙一重で、魅力を支えている要素が、そのままストレス源にもなる。だからこそ、評価が極端に割れることもあるし、「好きだけど欠点も多い」と言われやすい。ここでは、当時から指摘されがちな不満点を、単なる悪口にならないよう“なぜそう感じやすいのか”まで含めて整理する。

操作のクセが強く、初見で気持ちよく動かしにくい

まず挙がりやすいのは操作感だ。地上での移動が重く、攻撃のリーチや発生が直感に合わない場面がある。ウルトラマンが巨大だから“重さ”として解釈できる一方、ゲームとしては「思った通りに差し合いができない」「攻撃が空振りしやすい」と感じやすい。特に格闘ゲーム経験者ほど、通常ガードや間合い管理の作法が違うため、最初の数ステージで強い違和感を覚えがちだ。結果として「動かしていて気持ちいい」という入口の快感が弱く、慣れる前に投げてしまう人が出やすい。

有効行動の偏りで、戦いが単調になりやすい

本作は、戦法の選択肢が多いようで、実際には“勝ちやすい形”が偏りやすい。ジャンプ攻撃が強く、特定の相手には同じパターンが通りやすいなど、攻略が進むほど「これだけやっていれば勝てる」に寄ってしまう危険がある。これは、プレイヤーにとっては救済にもなるが、長く遊ぶほど単調さとして返ってくる。さらに、パンチ系の存在感が薄く感じられる場面があり、ボタンの役割が偏ることで「動きの幅」が狭く見えてしまうこともある。

フィニッシュ必須が“面白い”と同時に“理不尽”にもなる

体力を削り切っても勝てず、最後に必殺技でトドメを刺さないといけない――この仕様は本作の個性だが、同時に強いストレス源になる。特に、FINISH状態に入ったのに必殺が外れたり、わずかな回復で条件が崩れたりすると、「せっかく勝ったのに勝てない」気分になる。さらに、必殺技に必要なゲージを使い切ってしまうため、外した瞬間に反撃を受けやすく、逆転されると徒労感が大きい。達成感の源であるはずの“決めの儀式”が、失敗したときには「長い作業をやり直す儀式」になってしまうのが厄介だ。

ゲージ回復が時間依存で、待ち時間が発生しやすい

エネルギーゲージの設計は戦略性を生む一方、回復が主に時間経過に頼るため、状況によっては“逃げて待つ”時間が増える。特に、バリアを使わざるを得ない相手や、光線を通しにくい相手だと、ゲージを確保するために消極的な動きが最適になりやすい。すると、見た目は派手な巨大戦なのに、やっていることは「距離を取って時間を稼ぐ」になってしまい、爽快感が薄れる。原作の緊張感を再現しているとも言えるが、ゲームとしてはテンポの悪さとして受け取られがちだ。

難易度調整が不親切に感じられる場面がある

本作は、敵の個性が強いぶん相性差も出やすく、特定の相手で急に壁を感じることがある。さらに、システム理解(FINISHとゲージ管理)が前提になっているため、説明不足のまま進むと「どうして勝てないのか分からない」状態に陥りやすい。攻略の筋道が見えると面白くなるのだが、筋道が見えるまでが険しい。ここで脱落する人が出るのは、悪いところとして挙げられやすい。

コンティニューの扱いが厳しく、練習しにくい

連戦型のゲームでコンティニューが厳しいと、後半の練習がしづらい。強敵で詰まると、そこへ辿り着くまでの過程を何度も繰り返す必要があり、上達の前に疲れてしまうことがある。とくに、フィニッシュ失敗で逆転されるようなゲーム性だと、終盤の数分での失敗が“最初からやり直し”に直結しやすく、精神的な負荷が大きい。ゲームとしての緊張感を高める仕掛けでもあるが、遊びやすさの観点ではマイナスに働く。

ステージ順や構成が直感に合わず、違和感が残ることがある

怪獣の登場順が原作の印象と一致しない、あるいは“この相手がここで?”と感じる配置になることがあり、原作をよく知る人ほど引っかかる場合がある。ゲームとして難易度曲線を作るための入れ替えとも考えられるが、必ずしも納得しやすい並びになっているとは限らない。結果として、原作再現を強く打ち出している作品だからこそ、構成のズレが目立ってしまう。

見た目の迫力に対して、モーションが格好よく見えにくい瞬間がある

リアル寄りのウルトラマンである以上、プレイヤーは自然に「格好いい動き」を期待する。しかし、本作の攻撃モーションは簡略化されており、角度やタイミングによっては“決めポーズ”の気持ちよさが薄い。これも当時の容量や表現制約を考えると仕方ない面はあるが、キャラゲーとしては期待が大きい分、減点されやすいポイントだ。

まとめ:欠点は“設計の尖り”の裏返し

『ウルトラマン』の悪かったところは、ゲームとしての不親切さ、テンポのムラ、行動の偏り、フィニッシュ失敗の徒労感などに集約される。ただし、それらは“ウルトラマンらしさ”を成立させるために尖らせた設計の副作用でもある。3分の緊張を本当に厳しくするからこそ辛いし、必殺で決める儀式が重いからこそ失敗が痛い。欠点だけを見れば古い不便なゲームだが、尖りがあるからこそ記憶に残り、語られる。好きな人ほど欠点も理解したうえで、それでもなお魅力が勝つ――そんなタイプの作品だ。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

本作で語られがちな「好きなキャラクター」は、単純に見た目が好みというだけでなく、“ゲームの勝負の色”を決定づける存在として挙がることが多い。『ウルトラマン』は1対1の短期決戦なので、対戦相手の癖が強ければ強いほど記憶に残り、「あいつが一番印象に残った」「あの回が忘れられない」となりやすい。ここでは、プレイヤー目線で「好きになりやすい理由」を、キャラクターごとの味(演出・動き・勝負のドラマ)として整理していく。

ウルトラマン:主役なのに“追い詰められる側”が似合う設計

主人公であるウルトラマンは、万能に強いというより「追い詰められてから勝ち筋を掴む」動かし方が似合う。時間制限とフィニッシュ必須の都合で、余裕のある勝ちより、ギリギリで必殺を通す勝ちのほうが気持ちいい。つまり、プレイヤーが“格好いいところ”を自分で作れる設計になっている。動きにクセがあるぶん、慣れてくるほど「この間合いなら差せる」「このタイミングなら決められる」と自分の中に型ができて、主役を操っている手応えが増す。結果として、単に強いキャラではなく、「自分の判断でヒーローにできるキャラ」として好きになりやすい。

バルタン星人:トリッキーさが“怪獣回の嫌らしさ”として完成している

バルタン星人は、素早さや奇抜な動きでプレイヤーのリズムを壊してくるタイプとして印象に残りやすい。分身や間合いのずらし方が「相手を翻弄する敵」という役割に噛み合っていて、対戦しているだけで“バルタン回”の空気が立ち上がる。勝つためには追いかけ回すより、相手の着地点や戻り先を読む必要があるので、ただの反射神経勝負ではなく読み合いになる。厄介だけど、倒したときの達成感が大きい。嫌らしさが魅力に変わる、ゲーム的に“美味しい敵”として人気が出やすい枠だ。

レッドキング:パワー系の分かりやすさと“押し返す快感”

レッドキングは、豪快に押し込んでくる分かりやすい強敵像で、戦っていて“巨大プロレス”感が出やすい。こういう相手は、こちらが理屈で安全に勝つより、「一発もらいながらも押し返して、最後に必殺で締める」流れが気持ちいい。読み合いの細かさより、間合いとタイミングの芯を通す勝負になりやすく、ウルトラマン側の“当て逃げ”や“仕切り直し”が上達すると、急に安定して倒せるようになる。その成長が見えやすいから、攻略の節目として好きになりやすい相手だ。

ゴモラ:王道の怪獣戦として“思い出の一戦”になりやすい

ゴモラは「これぞ怪獣」という存在感があり、技の質感も正統派の殴り合いに寄るため、初めて“ウルトラマンのゲームらしさ”を実感した相手として語られがちだ。パターンが見えるまで苦しいが、見えた後は安定し、しかも勝ち方が派手になりやすい。だから、初見で苦戦→練習して勝てるようになる、という“ゲームの上達体験”と結びつきやすく、印象が強い。

メフィラス星人:駆け引きが濃く、勝っても“勝負の後味”が残る

メフィラス星人は、単なる怪獣というより“対等に駆け引きしてくる相手”として映える。動きが人型に近いぶん、読み合いの要素が強く、こちらの行動に対して返しが飛んでくる感触がある。さらに、ウルトラマン世界の敵らしい「ただ倒せば終わりじゃない」雰囲気も絡み、勝負の後味が独特になりやすい。単に勝った負けたより、「面倒だけど面白い」「何度でもやりたくなる」タイプの相手として好まれやすい。

ブルトン:理不尽寄りの特殊行動が“怪奇回”を成立させる

ブルトンの魅力は、真っ向勝負というより“変なことをされる不快さ”そのものがエンタメになるところにある。こちらのペースを乱す攻撃や、予想外の展開を起こす要素があると、勝負が一気に怪奇回っぽくなる。ゲーム的にはイラッとする瞬間もあるが、だからこそ勝ったときのカタルシスが強い。「嫌いになりかけるのに、思い出すと好き」になりやすい、不思議枠だ。

ジャミラ:戦いの空気が重く、記憶に刺さる“異色の存在”

ジャミラは、他の相手と比べて“戦っていて明るくない”雰囲気が残りやすい。ゲームの中でも、勝利=爽快というより、どこか後味が重い回として印象づくことがある。こうした異色さは、単なる格闘相手ではなく、特撮らしいドラマの匂いを運んでくる。だから、強さ以上に「なんか忘れられない」という理由で好きと言われやすい。遊びの中に感情の色が混ざる相手は貴重で、キャラゲーとしての価値を押し上げている。

ゼットン:ラスボスの格と“勝っても終わらない”伝説性

ゼットンは、好きなキャラクターとして最も語られやすい候補のひとつだろう。理由はシンプルで、強い。そして強いだけでなく、“ウルトラマンが簡単には勝てない”というシリーズの象徴を、そのままゲームの山場にしている。攻撃が通りにくい、こちらの必殺が通じにくい、終盤に事故が起きやすい――そうした難しさが、ゼットンをただの敵ではなく「壁」にしている。さらに、勝ったと思っても一筋縄では終わらないような構成が用意されていると、ゼットン回の伝説性が増す。理不尽とロマンが同居していて、苦い記憶ごと愛されやすい“最強枠”だ。

そのほか印象に残りやすい面々:一言で言うと“味が濃い”

上で挙げた面以外でも、語りたくなる要素は多い。どれも「勝ち方を変えさせる相手」で、単なる色違いではなく、戦う回ごとに別の手触りを残す。結果として、プレイヤーの中で“推し怪獣回”が生まれやすいのが、本作のキャラクター面の強みだ。

まとめ:好きなキャラ=好きな「回」になりやすいゲーム

本作は、キャラクターを好きになる理由が、見た目や設定より「その相手と戦った3分間の体験」に寄りやすい。だから、好きなキャラクターを挙げることは、同時に「一番熱かった回」を挙げることにもなる。トリッキーに翻弄された相手、力で押し潰された相手、空気が重く刺さった相手、伝説の壁として立ちはだかった相手――そのどれもが、プレイヤーの記憶の中で“怪獣回”として生き残る。キャラゲーとして、これ以上わかりやすい成功はなかなかない。

[game-7]

■ 当時の人気・評判・宣伝など

1991年春のスーパーファミコン市場は、まだ“新世代の家庭用機が何を見せてくれるのか”を、ユーザーもメーカーも手探りで確かめている時期だった。そんな中で発売された本作は、「ウルトラマンをリアル頭身で、怪獣と街中で戦わせる」という分かりやすい強みを持っていた。発売当時の人気や評判、そして宣伝の空気を掘り下げると、このゲームが“完成度の高さ”だけで勝負したのではなく、“見せたい夢”と“伝わりやすい絵面”で存在感を掴んだ作品だったことが見えてくる。

発売時期の追い風:「新ハードの驚き」を求めていた空気

当時のスーパーファミコンは、「色数が増えた」「音がいい」「回転や拡大縮小ができる」といった技術面の話題が先行し、ユーザーの側も“これまでの家庭用ゲームとは違う体験”を期待していた。つまり、内容の深さ以上に「画面を見た瞬間にすごいと思えるか」が注目されやすかった時期だ。本作の“リアルなウルトラマンとリアルな怪獣が殴り合う”というコンセプトは、まさにその需要に刺さる。テレビで見ていた巨大戦が、家庭の画面にそのまま来る――この分かりやすさが、口コミや店頭での初速を押し上げる要因になった。

キャラゲーとしての強さ:「知っているだけで買う理由が成立する」

ウルトラマンという題材は、子どもだけのものではない。親世代にも認知があり、家族の中で話題になりやすい“共有コンテンツ”でもある。ゲームショップでパッケージを見ただけで説明が要らず、「怪獣と戦うやつだよね?」が通じる。この強さは、発売当時の家庭用市場において非常に大きい。さらに本作は、デフォルメではなく“ちゃんとした頭身”で勝負している点が、当時のキャラゲーの中では目を引きやすかった。買う側の想像の中で、「いつものコンパチっぽいやつ」ではなく「本物っぽいやつ」に見える――この印象差が、手に取らせる力になっていた。

宣伝の軸:写真映えする「巨大戦の瞬間」を前に出しやすい

本作は、宣伝に使える絵が強い。怪獣と組み合う構図、光線で決める瞬間、街並みを背にした対峙――こうした画面写真が、雑誌広告や店頭ポップで“説明不要の強み”になる。ゲームシステムの細部(フィニッシュ必須やゲージ管理)は、文章で説明すると長くなるが、宣伝の段階では「ウルトラマンが怪獣と戦う」が伝われば十分だった。しかも、3分の緊張感という“設定の強さ”があるため、コピーも作りやすい。結果として、宣伝のフックは「ウルトラマンを自分で動かせる」「怪獣と一騎打ち」「3分で決着」という、耳に残る要素に集約されやすかった。

雑誌・店頭デモでの受け止められ方:「演出が目立つ」タイプの強み

当時のゲーム情報は、プレイ動画よりも誌面のスクリーンショットと短い紹介文が中心だ。ここで得をするのは、“文章にしなくても良さが伝わるゲーム”。本作はまさにそれで、デモ画面や戦闘の一場面だけでも、雰囲気が伝わりやすい。さらに、開始演出やテロップ風の見せ方、音の切り替わりなど、触ってすぐ分かるポイントが多いので、店頭デモで人が立ち止まりやすい。買う前の数十秒で「おっ」と思わせる力があり、これは発売当時のプロモーションにおいてかなり大きな武器だった。

初期評判の傾向:褒め言葉は「原作っぽい」、不満は「勝ちにくい」

発売直後の評判は、良い面と悪い面が比較的はっきり分かれて語られやすい。良い面は、何より“原作っぽい”。特撮の空気、3分の切迫感、必殺で締める快感、怪獣ごとの癖――そうした“らしさ”への反応は早い。一方で不満が出やすいのは、慣れるまでの勝ちにくさだ。フィニッシュ必須のルールを理解していないと「削ったのに終わらない」と感じるし、理解していても外すと逆転される。だから、最初は悔しい記憶が先に立つ人も多い。ただし、その悔しさが「もう一回だけ…」に繋がりやすいのも、このゲームの面白いところで、短いステージが連続する構造が、再挑戦の敷居を下げていた。

口コミで強かった要素:家で語りやすい“見どころ”が多い

当時の口コミは、SNSではなく友達同士、兄弟、親子の会話が中心になる。本作はその場で語れるポイントが多い。「時間がやばくなると音が変わる」「最後は必殺で決めないと勝てない」「あの怪獣がめちゃくちゃ強い」といったネタが、短い言葉で共有できる。とくに“最強の壁”として語られやすい相手の存在は、難易度への不満と同時に、ゲームの話題性を増やす。強すぎてムカつく、でも語れる――この性質が、当時の子どもたちの会話の中で「ウルトラマンのゲーム、あれ難しいけど面白いよね」という形で広がりやすかった。

同時代の文脈:アーケード感への憧れと家庭用の期待

1991年前後は、ゲーセンの体験を家庭で味わいたいという憧れが強かった時期でもある。家庭用機の性能が上がり、アーケードっぽい演出や迫力を持つゲームが注目される。本作は対戦格闘そのものではないが、“一騎打ちの見せ方”や“派手な必殺で締める”構図が、ゲーセンの熱量と相性がいい。だから、格闘ゲームブームの入口にある層にも「それっぽい戦いができる」と受け取られやすかった。実際、友達の家に集まって“見て盛り上がる”タイプの遊び方とも相性がよく、勝負の終盤が分かりやすいから、観戦していても盛り上がる。

販促のイメージ:子ども向けでありながら、親にも刺さる

宣伝や人気の広がり方を考えると、「子どもが欲しがる」だけでなく「親が買ってもいいと思う」要素が強かったのもポイントだ。ウルトラマンは世代をまたいだ知名度があり、“健全で分かりやすいヒーローもの”として家族に受け入れられやすい。さらに本作は、暴力表現の過激さではなく、特撮的な決め技や怪獣退治のカタルシスを前面に出しているため、家庭内での購入理由を作りやすかった。結果として、誕生日やイベントのプレゼント枠、あるいは“家族のゲーム”として選ばれる余地があった。

発売後の定着:熱量は「語り継がれる尖り」に変わっていく

時間が経つと、本作は“名作”として静かにまとまるというより、「尖っていたから覚えている」タイプの残り方をする。フィニッシュ必須、3分、ゲージ管理、強烈な壁――この尖りが、好きな人にとっては忘れられない体験になり、苦手だった人にとっても「難しかったウルトラマン」として記憶に残る。いずれにしても、話の種になりやすい。発売当時の人気は、爆発的な一瞬の熱狂だけではなく、“家庭用でこの再現をやった”というインパクトが、じわじわ評価に変換されていく形だったと言える。

まとめ:宣伝に強い題材×語りやすい設計が、当時の存在感を作った

本作の当時の人気や評判、宣伝の空気をまとめると、「見せたいものが明確で、それが一目で伝わる」点が強かった。パッケージや写真で惹きつけ、遊ぶと3分の緊張と必殺の儀式で盛り上がり、壁にぶつかると悔しさが話題になる。良くも悪くも尖っていて、尖っているからこそ記憶に残る。1991年のスーパーファミコン初期に、ウルトラマンという題材でそれをやった――その事実が、当時の存在感の源だった。

[game-10]■ 中古市場での現状

スーパーファミコンのキャラゲーの中古相場は、「作品人気」だけでなく「出回り数」「箱・説明書の残存率」「ラベルや外箱の傷み」「コレクター需要の波」で値段が揺れやすい。その中で本作は、“当時の有名IP作品”として一定の需要がありつつも、極端なプレミア一色というより、状態差で価格が分かれるタイプになっている。つまり、同じタイトルでも「カセットのみで安く拾える」一方、「箱説付き・美品だと急に高くなる」という二段構えになりやすい。ここでは2026年2月時点で見える国内主要市場の傾向を、なるべく具体的に噛み砕いてまとめる。

相場を動かす“いちばん大きい要因”は「同梱物と状態」

中古の値段を決める要因で強いのは、だいたい次の順番だ。①箱・説明書が揃っているか(いわゆる箱説付き)②外箱の角つぶれ・日焼け・破れ③カセットラベルの色落ち・剥がれ④端子の酸化や動作不安(ジャンク扱いになるかどうか)⑤出品写真と説明の丁寧さ。スーファミは“紙と箱”が弱点で、ソフト単体より箱説付きのほうが残りにくいぶん、価格差が大きくなりやすい。逆に言えば、遊ぶだけならカセットのみが最もコスパが良く、コレクションなら箱説+状態重視で相場が跳ねる、という分かりやすい構造になっている。

:最安帯はカセット単体、状態難や動作未確認でさらに下がる

フリマ系は“その日の出品と早い者勝ち”でブレが大きいが、検索結果を眺めるだけでも、カセット単体が数百円台から並ぶことがあるのが分かる。実際、メルカリの検索画面では【SFC】のカセット単体が400円前後〜、箱説付きらしき出品が1,400円程度など、幅のある表示が確認できる。 ただし、メルカリの表示は「売れた価格」ではなく「出品価格」なので注意が必要だ。売れ筋は状態説明(黄ばみ・日焼け・ラベル傷)と写真が丁寧なものに集まりやすく、逆に写真が少ない・動作未確認・端子の汚れが強いものは値下げされやすい。フリマは“安く買える可能性”が一番高い代わりに、検品や返品可否が出品者ごとに違うので、購入側の目利きがそのまま得になる市場だ。

:平均相場が見やすく、箱説や美品は上振れしやすい

オークションは過去落札データが見られるので「だいたいの空気感」を掴みやすい。Yahoo!オークションの“過去180日”集計では、落札件数が100件以上ある期間で平均落札価格が約4,000円台、最安1円〜最高8万円台という幅が出ている。 この“最高値”は、複数本まとめ・極美品・未使用級・付属品完備・希少な条件が重なった特殊例が混ざると跳ね上がるため、日常的な購入の目安は「平均〜中央値付近」を想定したほうが現実的だ。体感としては、カセットのみは低めに寄り、箱説付き・箱の状態良好・説明書の折れなし・チラシ付きなど“コレクション向け条件”が揃うほど上振れしやすい。入札形式なので、終了直前に競り上がると一気に相場の天井に貼りつくこともある。

:状態別の価格が見えて、目安を作りやすい

駿河屋は「状態によって同一タイトルでも値札が変わる」典型例が確認できる。検索・商品ページの表示では、中古が“470円〜4,200円”のレンジで示され、カセットのみ(しかも状態難)だと470円、在庫が限られる良品側だと4,200円といった形で差が付いている。 さらに買取価格についても、買取ページで1,100円の表示がある一方、販売ページ内の表示では買取2,100円と出る箇所もあり、更新タイミングや条件で変動することが分かる。 ここから読み取れるのは、「ソフト単体は安く流通しやすいが、良コンディションや付属品付きは店側でも高く扱われる」という点だ。買う側としては、駿河屋の“状態表記”を基準にして、他サイトの出品を見比べると判断が早くなる。

:相場はやや上に寄りやすく、コンディション差で値が変わる

Amazonマーケットプレイスは、最低価格として中古3,700円程度の表示が確認できる。 傾向としては、フリマの最安帯より上に寄りやすい代わりに、出品者評価や配送条件が読みやすい。コレクション目的というより「確実に入手したい」「手間を減らしたい」側に寄った買い方になりやすい。ただしレトロソフトは“状態の定義”が出品者の文章に依存するため、ラベルや端子の写真があるか、説明書・箱の有無が明確かは必ずチェックしたい。

:固定価格で買いやすいが、送料込み表示に注意

楽天市場は中古ゲームショップ出店が多く、フリマより“整った価格”で並ぶことが多い。検索結果の例でも、ソフトのみで1,480円+送料、箱付きで2,103円(送料無料)といった表示が確認でき、条件で価格が変わるのが分かる。 楽天はポイント還元も含めて実質価格が動く一方、送料が別計算になっている商品も混ざるので、「本体価格だけで判断しない」がコツだ。購入時は“ソフトのみ”なのか“箱説付き”なのかを商品名・説明欄で再確認し、画像に説明書が写っているかまで見ておくと事故が減る。

2026年2月時点のざっくり目安

上の情報をまとめると、だいたい次のような“層”に分かれやすい。 ・**とにかく安く遊ぶ(カセットのみ)**:数百円〜1,500円前後のチャンスがある(フリマや状態難)。 ・**無難に入手(ソフトのみ・状態普通)**:1,500円〜3,000円前後に落ち着くことが多い(ショップ系・楽天など)。 ・**箱説付き・美品寄り**:一気に上振れしやすく、オークションでは平均より上に飛びやすい。 ・**希少条件(未使用級・付属品完備・特別な組み合わせ)**:例外的に高騰し、最高値側の領域に入る。 「平均4,000円台」という数字だけを見ると高そうに見えるが、実際は“高い個体と安い個体が同じ箱に入って平均されている”タイプなので、狙い(遊ぶ/飾る)を決めた瞬間に買い方が最適化される。

購入前チェック:レトロSFCで失敗しやすいポイント

中古レトロは「届いたら終わり」になりやすいので、見るべきポイントを先に固定しておくと強い。 ・**端子の写真があるか**:酸化・黒ずみが強いと動作不安扱いになりやすい(清掃で改善することもあるが保証はない)。 ・**ラベルの状態**:剥がれや色抜けはコレクション価値に直結。 ・**箱の“角”と“耳”**:SFC箱は角つぶれ・耳折れで印象が激変する。 ・**説明書の欠品**:箱説付きかどうかを必ず明記している出品を選ぶ。 ・**動作確認の条件**:互換機での確認なのか、実機なのか、どこまで確認したのか。 このへんを押さえるだけで、同じ価格帯でも満足度が大きく変わる。

売る側の目安:買取価格と“売りやすさ”

売却を考える場合、駿河屋の買取表示が参考になる。買取ページでは1,100円の表示があり、別表示で2,100円が出るケースもあるので、相場は固定ではなく変動する前提で見ておくと良い。 また、オークションの平均が約4,000円台というデータがある以上、箱説付きで状態が良いなら“ショップ買取より個人売買のほうが伸びやすい”可能性はある。 ただし、個人売買は撮影・説明・梱包・トラブル対応の手間が乗るので、手間をお金に換えるかどうかの判断になる。

まとめ:買うなら「目的で層を決める」、集めるなら「状態がすべて」

中古市場の現状を一言でまとめるなら、本作は“カセット単体の入手難易度は高くないが、箱説美品はちゃんと高い”タイプだ。フリマでは数百円台のチャンスがあり、ショップでは状態別にレンジが提示され、オークションでは平均4,000円台というデータも見える。 遊ぶ目的なら「カセットのみ+動作確認重視」で十分満足できる。一方コレクションなら、箱説の保存状態こそが価値で、多少高くても“状態が良い個体を一発で取る”ほうが、結果的に安くつくことが多い。どちらの道でも、このゲームは“当時のキャラゲーの節目”として語れる存在なので、手元に置く価値はまだまだ強い。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【SALE/55%OFF】coen ウルトラマンクルーネックスウェット コーエン トップス スウェット・トレーナー レッド ホワイト カーキグリー..

評価 5

評価 5【特典あり】キッズ リュック 男の子 ウルトラマン 小学生 子供 リュックサック 通園バッグ 小学校 ジュニア 子ども 年長 入園 入学 お..

評価 4.81

評価 4.81スペシウムシューター必殺技でキメるお風呂でも☆ウルトラマン水鉄砲《ウルトラマンショップ限定》

評価 4.36

評価 4.36【全品ポイント5倍★マラソン期間中★要エントリー】 人気一 ウルトラマン基金 人気酒造西へ前編 地球最強 キングジョーの柚子酒 50..

【2/4 20:00-2/11 23:59 10%OFFクーポン】ウルトラマン 子供靴 キッズ スニーカー ムーンスター moonstar LED搭載 光る 抗菌防臭 男の..

評価 4.33

評価 4.33【ふるさと納税】完全ワイヤレスイヤホン ag COTSUBU ULTRAMAN ZERO Version | イヤホン 人気 おすすめ 送料無料

評価 5

評価 5【SALE/44%OFF】coen ウルトラマンクルーネックスウェット コーエン トップス カットソー・Tシャツ グレー レッド ホワイト

なりきりタオル (ウルトラマン(赤(332)フード付き(ウルトラマンショップ限定)ウルトラマン M78ウルトラマン ウルトラヒーロー ..

評価 5

評価 5バンダイ ウルトラヒーローシリーズ 74 ウルトラマンゼット オリジナル UH74ウルトラマンゼツトオリジナル [UH74ウルトラマンゼツトオ..

【エントリーで最大全額ポイント還元|2/5まで】 SEIKO|セイコー 目覚まし時計 【ウルトラマン】 JF336A [アナログ][JF336A]

評価 4.66

評価 4.66![【中古】【箱説明書なし】[SFC] ウルトラマン バンダイ (19910406)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1000/5/cg10005017.jpg?_ex=128x128)

![【エントリーで最大全額ポイント還元|2/5まで】 SEIKO|セイコー 目覚まし時計 【ウルトラマン】 JF336A [アナログ][JF336A]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/biccamera/cabinet/product/0318/00000001558504_a01.jpg?_ex=128x128)