【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

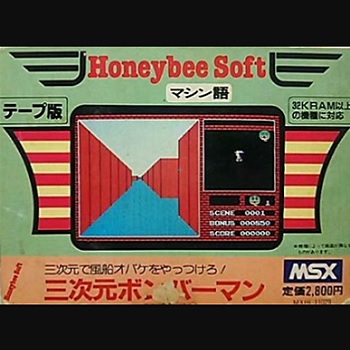

【発売】:レジャック

【開発】:コナミ

【発売日】:1979年

【ジャンル】:シューティングゲーム

■ 概要

開発と発売の背景

1979年という年は、日本のアーケード市場が「スペースインベーダー」ブームで爆発的な成長を遂げた直後の時代でした。大小さまざまなメーカーがこの流れに乗ろうと次々にシューティングゲームを開発し、市場にはコピー品や亜流タイトルが氾濫していました。その中で、レジャックから登場したのが『スペースウォー』です。本作はコナミ工業(現在のコナミアミューズメント)が開発を手掛け、レジャックが販売を担当した作品であり、単なる模倣にとどまらず、対戦性や独特のゲームシステムを盛り込むことで、同時代の作品群に埋もれない存在感を放っていました。

ゲームシステムの核

『スペースウォー』は基本的に対戦型のシューティングゲームです。プレイヤーは「ビーム砲」と呼ばれる砲台を操作し、画面中央を漂う宇宙船や対戦相手の砲台を狙って攻撃します。ルールは単純に見えても奥深く、特に「エネルギー管理」の概念が組み込まれている点が特徴的でした。ビームを放つたびにエネルギーを消費し、乱射すればすぐに力尽きてしまうため、戦略的に撃つタイミングを見極める必要がありました。この要素は、当時の他のインベーダー亜流タイトルには見られなかった独自性と言えます。

ROMバージョンの違い

本作には、実際のゲーム内容は全く同じでありながら、デモ画面に表示されるタイトルが異なる2種類のROMバージョンが存在していました。一方は「スペースウォー」と表示され、もう一方は「カメレオンアーミー」という名称が出ていたのです。後者の名前は、当時の人気アイドル「ピンク・レディー」の楽曲「カメレオン・アーミー」に由来しているとも、また砲台から伸びるビームの姿がカメレオンの舌を思わせるからとも言われています。このネーミングの妙は、当時のプレイヤーの記憶に強く残り、今なお語り草となっています。

登場キャラクターとオブジェクト

ゲームに登場する要素は大きく分けて二種類です。 1. ビーム砲(プレイヤーキャラクター) 『スペースインベーダー』の砲台に似た外観を持ち、ボタンを押すとビームを発射します。エネルギーが75%以上なら相手側まで届き、命中すれば相手のビーム砲を破壊できます。開始時は5台のビーム砲が用意されており、3000点獲得するごとに1台追加される仕組みでした。 2. 宇宙船(障害物) ランダム性を排した規則的な動きで、画面中央を漂います。左側に流れる船はアポロ計画の司令船のような台形、右側に流れる船は『スター・ウォーズ』に登場するTIEファイターを連想させるH型のシルエット。近い船は10点、遠い船は70点と得点に幅があり、狙う順序も戦略性を生み出しました。

基板の流用と技術的特徴

本作は、当時大量に出回っていた『スペースインベーダー』基板を改造して制作された作品の一つです。インベーダー基板は数多くのメーカーがコピーや亜流ゲームを開発するために流用しており、『スペースウォー』もその系譜に連なります。ただし単なる改造に終わらず、エネルギー管理や二人対戦モードといった新要素を加えたことで、独自性を確立していました。

サウンドに関しては、インベーダー基板が持つ8種類の効果音のうち4種類のみを使用。しかもその中には用途を変更した音もありました。例えば、インベーダーではUFOの飛行音として使われていた音が、本作ではビーム砲の発射音として流用されています。こうしたアレンジは、開発者たちの工夫の証であり、同時代のコピーゲームとの差別化につながっていました。

ゲームデザインと演出

『スペースウォー』の画面は、当時の主流だったテーブル筐体での対戦を想定した設計になっています。スコアや残機といったステータス情報は上下両方向から確認できるように配置され、どちらのプレイヤーからも見やすくなっていました。また、ゲーム終了時には「GAME OVER」の文字がゆっくりと浮かび上がる演出が用意されており、『インベーダー』からの系譜を感じさせつつも、対戦型ゲームらしい配慮がなされていました。

対戦性の先駆け

1970年代後半のアーケード市場では、一人用プレイが圧倒的に主流でした。『ポン』のような二人対戦ゲームは黎明期に存在していたものの、『スペースインベーダー』以降は「100円で一人プレイ」というスタイルが定着し、交互プレイが一般的になっていました。その中で、『スペースウォー』は一人プレイだけでなく、同じ料金で二人同時対戦が可能な数少ない作品のひとつとして注目されました。この点は、後のアーケード対戦ゲームの流れを先取りしたものと評価されています。

誤解されたタイトル

本作のデモ画面には「LEJAC」という文字が大きく表示される仕様になっており、それをタイトル名と勘違いするプレイヤーも少なくありませんでした。そのため「レジャック」という名前のゲームだと思い込んでいた人もおり、ゲーム史の中ではちょっとした珍エピソードとして語られています。

■■■■ ゲームの魅力とは?

シンプルながら奥深いルール設計

『スペースウォー』の最大の魅力は、一見するとシンプルで分かりやすいルールが、プレイを重ねるごとに奥深い戦略性を持つことに気づかされる点にあります。プレイヤーが操る「ビーム砲」は単に弾を撃ち合うだけではなく、発射のたびにエネルギーを消費するため、無計画に連射すればすぐに手詰まりに陥ってしまいます。この「エネルギー管理」というシステムは、当時のアーケードゲームの中でも非常に先進的な要素でした。打つか、ためるか、あるいは相手の隙を突くか——単純なシューティングでは味わえない駆け引きが生まれました。

対戦性の新しさ

1979年当時のゲームセンターでは、交互プレイが当たり前であり、二人同時に戦えるゲームはまだ珍しい存在でした。『スペースウォー』は、100円硬貨一枚で一人用モードだけでなく二人対戦モードでも遊べるという仕様を採用しており、仲間同士で腕を競い合う場を提供しました。こうした対戦性は、後の『ストリートファイターII』に代表されるアーケード対戦文化の萌芽とも言えるでしょう。プレイヤー同士の心理戦が盛り上がり、「もう一回やろう!」とリプレイ欲を強く刺激した点が、本作が長く記憶に残る理由の一つです。

演出の妙と独自の世界観

本作の画面構成は『スペースインベーダー』を強く意識しながらも、単なる模倣ではなく独自の工夫が凝らされています。中央を漂う宇宙船の存在は、ただの障害物にとどまらず、プレイヤーの得点源でありつつ攻撃の妨げにもなるという二重の役割を担っていました。さらに、「カメレオンアーミー」という別名が示すように、砲台から伸びるビームがカメレオンの舌を思わせるユーモラスな演出も、プレイヤーに鮮烈な印象を与えました。当時の他のシューティングに比べても、画面に小さな物語性を感じさせる点はユニークでした。

サウンドと没入感

『スペースウォー』の音響は、インベーダー基板を流用していたため音の種類は限定的でしたが、それがかえって独特の雰囲気を生み出していました。特にビーム砲の発射音は、インベーダーで使われていたUFO音を流用しており、プレイヤーに新鮮な違和感と緊張感を与えました。発射、破壊、追加機体獲得といった効果音はシンプルながらも要所を引き締め、戦局の変化を聴覚的に知らせてくれる役割を果たしていました。派手ではないが耳に残るサウンドデザインは、当時のゲーマーたちを夢中にさせたのです。

初心者から上級者まで楽しめる設計

初めてプレイする人にとっては、ルールは非常に分かりやすく「相手の砲台を撃てばいい」という単純な目標があるため、すぐに楽しめました。しかし、繰り返し遊ぶにつれて、エネルギーの使い方、障害物の利用法、点数稼ぎの効率化など、奥深い要素が次々と見えてきます。初心者と熟練者の間で実力差が明確に表れやすく、上級者は戦術を駆使して勝ちをもぎ取ることができました。この「誰でも遊べるが、極めれば奥が深い」という設計は、後の名作アーケードゲームに通じる普遍的な魅力を備えています。

当時のゲーム文化における特異性

『スペースウォー』が登場した時代は、「インベーダーコピー乱立期」とも呼ばれる状況でした。その多くはほぼ同じゲーム性で差別化が難しかった中、本作は二人対戦やエネルギー管理という要素で明確な独自色を打ち出しました。この点がプレイヤーにとって強い印象を残し、「インベーダーの改造品」という枠を超えて語られる存在となったのです。市場が飽和する中でも輝きを放った理由は、この挑戦的なゲームデザインにあります。

リプレイ性の高さ

アーケードゲームの価値は、いかに「もう一度遊びたい」と思わせるかにかかっています。その点で『スペースウォー』は、対戦性と戦略性によって何度もプレイしたくなる魅力を備えていました。同じ相手との勝負でも、毎回異なる展開が生まれるため飽きにくく、スコアアタックを目指す一人プレイでも十分に楽しめました。100円で得られる緊張感と達成感は、当時のゲーマーにとって格別のものでした。

■■■■ ゲームの攻略など

基本操作と理解しておくべきルール

攻略に入る前に、まずは本作『スペースウォー』の基本を押さえておくことが肝心です。操作自体は非常にシンプルで、移動と射撃だけ。しかし、ビーム砲は「エネルギー管理」という制約を持っているため、無駄撃ちは命取りになります。エネルギーゲージが75%を超えれば相手の陣地まで届く長射程ビームが撃てますが、それ以下だと距離が足りず、無駄弾に終わることが多いのです。つまり「撃つか」「貯めるか」の判断が攻略の出発点になります。

序盤の立ち回り

ゲーム開始直後は、エネルギーが十分に溜まっている状態からスタートします。ここで焦って連射してしまうと、すぐにエネルギーが枯渇し、相手に反撃の隙を与えてしまいます。序盤はあえて発射を控え、宇宙船の動きを観察しながらスコアを稼ぐのが安全策です。特に遠くの宇宙船を狙えば高得点につながるため、落ち着いて確実に命中させるのがポイントです。

中盤戦:エネルギー配分の妙

中盤になると、両者の得点や残機に差が出始め、より戦術的な動きが要求されます。この段階では「相手を直接狙うか」「宇宙船でスコアを稼ぐか」の二択を迫られる場面が多くなります。相手が不用意に連射してエネルギーを使い果たしたタイミングを見計らって、満タンに近いビームを撃ち込むと一気に形勢逆転が可能です。逆に自分が不用意に撃ちすぎると、ただの的になってしまうので要注意です。

相手の行動を読む心理戦

『スペースウォー』の醍醐味は、単なる反射神経の勝負ではなく「相手がどう動くか」を読む心理戦にあります。例えば、相手がエネルギーを温存していると感じたら、あえて自分から小刻みにビームを撃って揺さぶりをかけることもできます。また、相手が宇宙船狙いに集中している隙を突いて本体を破壊するなど、意識の裏をかく戦術が有効です。相手プレイヤーが知り合いの場合、互いの性格やプレイ傾向を読み合うことで、心理的駆け引きはさらに熱を帯びました。

得点稼ぎのテクニック

スコアを稼ぐには、中央を漂う宇宙船を効率的に撃ち落とすのが基本です。特に遠い位置にいる宇宙船を狙えば最大70点が手に入るため、狙い撃ちできれば大きなリターンになります。ここで重要なのは「焦らず、宇宙船の動きを予測すること」。宇宙船は常に同じ速度で流れるため、慣れれば動きのパターンを先読みして撃つことが可能です。上級者はこの得点稼ぎで追加のビーム砲を獲得し、勝負を有利に進めました。

ビームの撃ち分けとリズム

攻略の鍵となるのが、ビームの撃ち分けです。最大射程まで伸びるフルパワーのビームは強力ですが、撃つまでにエネルギーを溜める時間が必要です。一方で、短射程でも連射を織り交ぜることで、相手にプレッシャーを与えることができます。つまり「長射程で一発逆転を狙う」か「短射程で揺さぶり続ける」かを状況によって切り替えるリズム感が求められるのです。この感覚を掴むには繰り返しのプレイが不可欠でした。

一人用モードの攻略

CPU戦を攻略する際は、相手の行動パターンを読み取ることがカギです。CPUは人間ほど柔軟ではなく、一定の行動を繰り返す傾向があります。例えば、エネルギーを無駄に消費する場面が多く、その隙を突けば容易に勝利できました。スコア稼ぎを意識するよりも、相手のエネルギー切れを狙って確実に撃破することを優先すると安定して勝てます。

裏技や小ネタ

『スペースウォー』には、公式に仕込まれた裏技は多くは存在しません。しかし、プレイヤーの間では「エネルギーをギリギリまで溜めてから撃つと判定が安定する」「相手のビームに自分のビームを重ねて打ち消す」など、いわゆるテクニック的な小ネタが語り継がれていました。また、テーブル筐体ならではの視点の違いを利用し、相手の手元を観察して撃つタイミングを予測する、といった“対戦ならではの駆け引き”も一種の裏技として扱われたことがあります。

難易度の特徴

本作の難易度は、当時のアーケードゲームとしては中程度に位置づけられます。CPU相手なら慣れれば攻略可能ですが、人間同士の対戦となると一気に難易度が跳ね上がりました。特にエネルギー管理に長けた相手と戦うと、ただの反射神経勝負では歯が立ちません。難しさとやりごたえのバランスが絶妙で、「悔しいからもう一度」と思わせるリプレイ性を高めていたのです。

■■■■ 感想や評判

当時のプレイヤーの第一印象

1979年当時に『スペースウォー』を初めて目にしたプレイヤーたちは、その画面構成やビーム砲の挙動に大きな驚きを覚えました。インベーダーゲームに似ていながらも、中央を漂う宇宙船や相手と直接戦える対戦要素は新鮮で、単なるコピー作品とは違う印象を与えたのです。「インベーダーは一人で黙々と遊ぶもの」という時代に、隣の友人と同時に競える体験は強いインパクトを残しました。

二人対戦の盛り上がり

当時のゲームセンターでは、見知らぬ人同士でも『スペースウォー』を介して自然と対戦が始まる光景がしばしば見られました。筐体の前に座った二人が、ビームを撃ち合い、宇宙船を奪い合いながら盛り上がる。その姿は周囲の観客を引き寄せ、ちょっとした人だかりを生むこともあったと言われています。「観戦しているだけでも面白い」と評されたのは、当時としては珍しい特徴でした。

ゲーム雑誌での評価

黎明期のゲーム雑誌や業界紙では、『スペースウォー』は「インベーダー後の新しい潮流の一つ」として紹介されました。記事の中では、エネルギー消費の概念や二人対戦の革新性が高く評価され、特に「友人と腕を競い合える点が長所」と記されています。グラフィックやサウンドはシンプルで派手さはなかったものの、ルールの斬新さによって独自の存在感を放ったと評されていました。

プレイヤー層の広がり

『スペースウォー』は、既存のアーケードファンだけでなく、普段あまりゲームをしない層も惹きつけました。特に二人対戦が可能だったため、カップルや友人同士で気軽に遊ぶ姿が多く見られたのです。インベーダーのように一人でハイスコアを目指すストイックさよりも、「一緒に遊んで楽しむ」という社交的な雰囲気が強調され、当時のゲームセンターに新たな活気を与えました。

肯定的な評価と称賛の声

プレイヤーからは「単純だけど駆け引きが面白い」「インベーダーよりも人間同士で盛り上がれる」という肯定的な意見が多く聞かれました。特に、相手のエネルギー切れを狙って逆転する瞬間や、ギリギリで砲台を破壊する快感は、多くのゲーマーの記憶に残ったポイントです。さらに、短時間で勝負が決まるスピード感も、何度も繰り返し遊びたくなる要因として好意的に語られました。

否定的な意見も存在

一方で、すべてが高評価だったわけではありません。「サウンドが単調で地味」「画面の動きが少なく迫力に欠ける」といった批判もありました。また、CPU戦では行動パターンが単純なため、慣れるとすぐに飽きてしまうという声も上がっていました。さらに、インベーダー基板の流用感が強く、グラフィック的には目新しさが乏しいと感じるプレイヤーもいたようです。

長期的な評価

時間が経つにつれ、『スペースウォー』は「インベーダーブームの終盤に登場した異色作」として振り返られるようになりました。市場の中で突出した大ヒット作とはならなかったものの、二人対戦という仕組みをアーケードゲームに取り入れた先駆的な試みとして、歴史的な価値が再評価されています。後の対戦ゲームの礎を築いた存在として、レトロゲームファンの間では今も語り継がれています。

コレクターや研究者の評価

近年では、レトロゲームの研究者やコレクターが『スペースウォー』を取り上げる機会も増えています。基板のバリエーション(スペースウォー版とカメレオンアーミー版)や、インベーダー基板の改造による開発背景は、当時のアーケード業界の実態を知る上で貴重な資料となっています。オリジナル筐体の現存数が少ないこともあり、現代では希少性が高まり、マニアからの評価はむしろ上昇しているのです。

総合的な印象

総じて、『スペースウォー』は「爆発的な人気作」ではなかったものの、「革新的なアイデアを持つ隠れた佳作」として記憶されています。派手さやグラフィックの豪華さでは他作品に劣る部分もありましたが、二人対戦の面白さとエネルギー管理のシステムは、当時のゲーマーにとって新鮮な体験でした。その独特なゲーム性は、今なおレトロゲームファンに愛され、語り継がれる理由となっています。

■■■■ 良かったところ

二人対戦のワクワク感

『スペースウォー』の最大の長所といえば、やはり二人同時プレイが可能だった点でしょう。当時のゲームセンターでは、基本的に交互プレイが主流であり、横に座った友人と同時に競い合える体験は画期的でした。相手の動きを横目に見ながら攻撃する緊張感は、従来の一人用シューティングでは味わえない楽しさを提供していました。

エネルギー管理の面白さ

単純に連射するのではなく、「どのタイミングで撃つか」を考える必要がある点は、プレイヤーの知恵を刺激しました。エネルギーが溜まるのを待ちながら、相手の動きを読んで一撃を放つ瞬間はスリルに満ちており、決まったときの爽快感は格別でした。シンプルな操作の中に戦略性がしっかり組み込まれていた点は、多くのプレイヤーが「面白い」と感じた部分です。

短時間で勝負がつくテンポの良さ

1プレイあたりの勝負が短く、数分で決着がつくテンポの良さも好評でした。アーケードでは「次の客が待っている」ことも多いため、短時間で盛り上がれるゲームは歓迎されました。負けても「もう一度挑戦してやろう」と再戦しやすく、ゲームセンターに独特の熱気を生み出していたのです。

観戦しても楽しいゲーム性

『スペースウォー』は、プレイヤー本人だけでなく、周りで見ている人にとっても楽しめるゲームでした。二人が同時に戦うため、どちらが勝つか最後まで分からないスリルがあり、観客も自然と手に汗握る展開になります。ゲームセンターに人だかりができるのは、『スペースインベーダー』以来の現象でしたが、本作では「対戦を応援する」一体感が生まれていました。

分かりやすいルールと操作性

初心者でもすぐに理解できる「相手を撃てばいい」という明快なルールも、良かった点として挙げられます。複雑な説明を受けなくても、ボタンを押せばビームが発射され、命中すれば相手が破壊される。この直感的なわかりやすさが、幅広い層に支持されました。

追加機体システムによるやり込み要素

3000点ごとに1台ビーム砲が追加されるシステムは、スコア稼ぎのモチベーションを高める工夫として機能していました。「ただ勝つだけでなく、より多く点数を取る」楽しみがあり、スコアアタックの魅力も備えていたのです。この仕組みは、ハイスコア文化が盛り上がっていた当時のゲーマー心理にマッチしていました。

デザインと演出のユニークさ

中央を漂う宇宙船のデザインは、当時の映画や宇宙開発ブームを反映しており、プレイヤーに親しみを与えました。アポロ計画や『スター・ウォーズ』を思わせるシルエットは、1970年代後半の空気を感じさせ、プレイヤーにとって魅力的な演出でした。また、ゲームオーバー時に「GAME OVER」の文字が浮かび上がる演出も、シンプルながら印象的でした。

価格面での満足感

100円で一人でも二人でも遊べるという点は、当時のプレイヤーにとって大きな魅力でした。200円を投入しないと二人プレイできないタイトルが多い中で、『スペースウォー』は同じ料金で対戦可能。これは学生や若者にとってありがたい仕様であり、「コストパフォーマンスが良いゲーム」として人気を集めました。

コミュニケーションを生むゲーム

友人や兄弟と一緒に遊ぶことで、自然と会話や笑いが生まれる点も良いところでした。勝った負けたで盛り上がり、次はこうしようと作戦を練る。時には真剣勝負で熱くなり、時には笑いながら楽しむ。『スペースウォー』は単なる娯楽を超えて、コミュニケーションの場を作り出していたのです。

■■■■ 悪かったところ

サウンド面の物足りなさ

当時のプレイヤーがまず指摘したのは、効果音の少なさでした。『スペースウォー』はインベーダー基板を流用していたため、利用できるサウンドのバリエーションが限られており、しかも実際に採用されたのはわずか4種類。発射音や破壊音はそれなりに役割を果たしていましたが、ゲーム全体を盛り上げるBGMや派手な効果音は存在せず、「単調で飽きやすい」と感じる人も少なくありませんでした。音で盛り上げる工夫が足りなかったことは、本作の弱点のひとつです。

グラフィックの地味さ

登場するキャラクターやオブジェクトのグラフィックは非常にシンプルで、他社のインベーダー亜流と比べても派手さに欠けました。宇宙船のデザインは一応ユニークさがあったものの、動きが乏しく、画面全体の華やかさは感じられませんでした。プレイヤーの中には「もう少しアニメーションや派手な演出が欲しかった」と不満を漏らす人もいました。

CPU戦の単調さ

一人用モードの敵AIは単純な動きを繰り返すだけで、数回遊べばパターンを見抜けてしまいます。そのため「すぐに飽きてしまった」という感想も多く寄せられました。特に一人で長時間遊ぶには物足りず、結局は対戦で遊ぶのが前提のゲーム設計だったため、ソロプレイヤーにとっては魅力が薄かったのです。

難易度の偏り

本作の難易度は対戦だと適度な緊張感が生まれますが、CPU戦では易しすぎ、逆に熟練者同士の対戦になると一気に難易度が跳ね上がりました。初心者が経験者に挑むとほぼ勝ち目がなく、一方的な展開になりやすかったため、カジュアルに遊びたい人には敷居が高く感じられる面もありました。

操作レスポンスの限界

基板の処理能力や当時の技術的制約もあり、ビームの反応やエネルギー回復のテンポは今から見るとややもっさりしています。プレイヤーからは「ボタンを押した瞬間にもっとスパッと撃てればよかった」という声もあり、レスポンス面の弱さはアクション性を損なう要因になっていました。

ゲーム性の持続力不足

二人対戦では盛り上がるものの、ゲーム性の幅は決して広くありません。登場するオブジェクトも限られ、同じ展開が繰り返されやすいことから「何度も遊ぶと飽きやすい」という評価もつきまといました。派手なステージ変化や多様な敵がいなかったため、長期間遊び込むタイプのゲームではなかったのです。

ネーミングの混乱

『スペースウォー』と『カメレオンアーミー』という二種類のタイトル表示が存在したことは、当時のプレイヤーに混乱を与えました。「どちらが本物なのか分からない」「違うゲームだと思っていた」という声が上がり、タイトルの統一感に欠ける点は商業的にマイナスに働いたといえるでしょう。

インベーダーコピー感の強さ

基板を流用していたため、どうしても「インベーダーの改造品」という印象が拭えませんでした。業界紙や一部のプレイヤーからは「結局インベーダーの延長でしかない」と批判されることもありました。独自要素を持ちながらも、見た目や音に既視感が強すぎた点は、評価を下げる一因となりました。

筐体価格と普及の壁

テーブル筐体の定価は48万円とされ、当時の他のコピーゲームと比べても高額でした。このため導入店舗は限られ、結果的に「遊んだことがない」という人も多く存在しました。プレイヤーの中には話題として知っていても、実際にプレイする機会がなかった人も少なくなく、そのことが知名度を伸ばしきれなかった理由のひとつとなっています。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

プレイヤーを象徴する「ビーム砲」

多くのプレイヤーが最も愛着を抱いた存在は、やはり自ら操作する「ビーム砲」でした。『スペースインベーダー』の砲台を思わせるデザインながら、エネルギーを溜めて撃つという独自性を備えており、プレイヤーの分身として強く印象に残りました。自分の工夫ひとつで勝敗が変わる存在であるため、シンプルな形状でありながら「相棒のようなキャラクター」として語る人も多いのです。

存在感のある「宇宙船」

画面中央を漂う宇宙船も、プレイヤーに強い印象を残しました。アポロ計画の司令船のようなデザインや、『スター・ウォーズ』のTIEファイターを思わせるシルエットは、当時の宇宙ブームを反映していて親しみやすさがありました。特に高得点を与えてくれる遠方の宇宙船は、プレイヤーにとって「狙いたい的」として人気があり、得点稼ぎのターゲットとして愛されました。

「カメレオンアーミー」のユニークさ

一部のROMでタイトル画面に表示された「カメレオンアーミー」という名称自体が、プレイヤーにキャラクター的なイメージを与えました。砲台から伸びるビームを「カメレオンの舌」に見立てる発想はユーモラスで、ただの武器をユニークな存在に変えていました。「ビームが生き物のように伸びて相手を捕らえる」という発想は、当時の子どもたちの想像力を刺激し、遊び心のあるキャラクター性を付与していたのです。

プレイヤーに親しまれたエネルギーゲージ

厳密にはキャラクターではありませんが、エネルギーゲージの存在もプレイヤーの間では強い印象を残しました。エネルギーが満ちていく様子は、砲台が息を吹き返すような演出であり、「ゲージそのものがキャラクター性を持っている」と語られることもあります。数字やメーターではなく「ゲームの鼓動」として受け取られる点が、プレイヤーに特別な愛着を抱かせた要因でした。

破壊された砲台の残像

もう一つ特徴的なのは、ビーム砲が破壊されたときに残る演出です。爆発の効果音とともに消えるその瞬間は、自分の「仲間」が失われる感覚を生み、強い印象を残しました。中には「壊れる瞬間の姿が好きだ」というユニークな声もあり、敗北感と同時に愛着を抱かせる不思議な魅力を持っていたのです。

キャラクター性を持たないことの魅力

また、『スペースウォー』は今日のようにマスコット的なキャラクターが前面に出るゲームではありませんでした。しかし、むしろその無機質さが「プレイヤー自身を投影しやすい」要素となり、結果的にキャラクターへの愛着を生みました。個性的な見た目はなくとも、自分の操作と結果をダイレクトに結びつける存在だったからこそ、多くのプレイヤーに「好きなキャラクター」として記憶され続けています。

[game-7]

■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

当時のプレイ料金設定

『スペースウォー』のプレイ料金は、1979年当時のアーケード標準である「100円1プレイ」に準じていました。ただし本作がユニークだったのは、この100円で「一人プレイだけでなく二人対戦も可能」という仕様を採用していた点です。これはプレイヤーにとって非常にありがたい要素であり、学生や若者が友人同士で気軽に遊ぶきっかけとなりました。一般的に二人で遊ぶには200円を投入する必要があった時代に、1コインで二人対戦ができる仕様は「財布に優しいゲーム」として支持されました。

筐体価格と導入店舗

テーブル筐体の定価は48万円とされており、インベーダー基板を流用したコピー作品の中ではやや高額でした。そのため導入店舗は限定的で、大都市の繁華街や賑わいのあるゲームセンターを中心に展開されました。地方ではあまり見かけられなかったため、「遊んだことはあるが設置店が少なかった」という声も多く聞かれました。この希少性が、逆にプレイヤーにとっては「ちょっと特別なゲーム」として印象に残った一因です。

ゲームセンターでの紹介と宣伝

当時のアーケードゲームは現在のような大規模なテレビCMや広告展開はほとんどなく、宣伝の主戦場はゲームセンターそのものでした。『スペースウォー』も例外ではなく、筐体のデモ画面や店内ポスターが主な宣伝手段でした。デモ画面では大きく「LEJAC」と表示される仕様があり、これをタイトル名と誤解するプレイヤーも多かったのですが、それが逆に宣伝効果を生み、ブランドとしてのレジャックの名前を印象づける結果となりました。

口コミで広がる人気

本作の人気は、広告ではなく口コミで広がった部分が大きいです。「インベーダーみたいだけど二人で戦えるゲームがある」という噂がゲーマーの間で広まり、友人同士で誘い合って遊ぶケースが増えました。ゲームセンターで盛り上がっている対戦風景を見て興味を持ち、自分も挑戦してみる——そうした自然な流れが、徐々に人気を高めていきました。

競合タイトルとの比較

1979年から1980年にかけては、多数のインベーダー亜流が登場しましたが、その多くは「敵の配置や動きが少し違うだけ」の単調なものでした。その中で『スペースウォー』は、対戦性やエネルギー管理システムという差別化を図っていたため、プレイヤーから「他とはちょっと違う」と注目されました。派手さでは劣っても、遊びごたえの点で高い評価を得たのです。

当時のプレイヤー人気の実態

爆発的な大ヒットとはいきませんでしたが、『スペースウォー』はコアなファンを獲得し、根強い支持を受けました。特に二人で遊べる点が評価され、学校帰りの学生や友人同士でプレイする姿が多く見られました。「勝った負けたで盛り上がるゲーム」として、他のタイトルとは違った人気の形を築いていたのです。

宣伝不足による影響

一方で、十分な宣伝が行き届かなかったことはマイナス要素となりました。設置店が少なく、雑誌での露出も限られていたため、全国的な知名度は高まりませんでした。「遊びたいけれど近所に筐体がない」という声も多く、結果的にマニア向けの作品として位置付けられることになりました。

長期的な人気と再評価

時代が進むと、『スペースウォー』は「隠れた佳作」としてレトロゲームファンに再評価されるようになります。二人対戦という要素は、後の対戦格闘やスポーツゲームの流れを先取りしており、「アーケード対戦文化の黎明期を象徴する一作」として語られることが増えました。プレイ料金の手頃さ、対戦の盛り上がりやすさは、現代から見ても魅力的に映ります。

総合的な人気度

総じて、『スペースウォー』は当時の「大ヒット」ではなかったものの、「覚えている人は強く覚えている」タイプの作品でした。大規模な商業的成功を収めることはなかったものの、口コミと対戦の楽しさを武器に、ゲームセンター文化の中で確かな存在感を示しました。その人気の形は今なお語り継がれ、レトロアーケードの歴史において特別な位置を占めています。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【2枚セット】dreamGEAR レトロアーケード バブルボブル 用【 高機能 反射防止 スムースタッチ / 抗菌 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ..

dreamGEAR レトロアーケード ギャラガ 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護 フィ..

dreamGEAR レトロアーケード パックマン 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護 フ..

【2枚セット】dreamGEAR レトロアーケード バブルボブル 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液..

dreamGEAR レトロアーケード ギャラガ 用【 防指紋 クリア タイプ 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護..

【新品】【即納】 Victrix Pro FS 12 レバーレス アーケードコントローラー Victrix by PDP Arcade Fight Stick for PlayStation 5 PC ..

NEOGEO Mini インターナショナル ネオジオ ミニ 国際 NEO GEO Mini International アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイタ..

評価 3.67

評価 3.67