FC ファミコンソフト ハドソン ナッツ&ミルク NUTS&MILKアクションゲーム ファミリーコンピュータカセット 動作確認済み 本体のみ【..

【発売】:ハドソン

【開発】:ハドソン

【発売日】:1984年7月20日

【ジャンル】:アクションパズルゲーム

■ 概要

● ゲームの基本情報と歴史的背景

1984年7月20日、ハドソンから発売された『ナッツ&ミルク(Nuts & Milk)』は、ファミリーコンピュータ(以下ファミコン)初期を代表するパズルアクション作品であり、任天堂以外のメーカーが初めて発売した“サードパーティー製ソフト”としても知られる記念碑的タイトルである。当時のファミコン市場は、まだ任天堂自身が中心となってソフトを展開していた黎明期にあり、外部企業が独自のゲームをリリースするのは極めて珍しかった。そんな時代にハドソンが送り出した『ナッツ&ミルク』は、単なる可愛らしいアクションゲームに留まらず、家庭用ゲームの可能性を広げる実験的な意欲作でもあった。

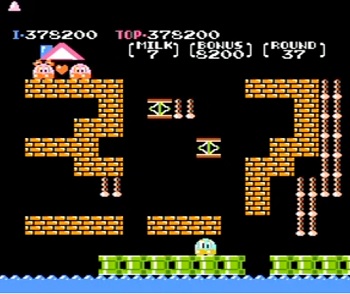

物語は、主人公のミルクが恋人ヨーグルのもとへ向かうため、ライバルのナッツに邪魔されながらも奮闘するという、シンプルながらもチャーミングな設定で構成されている。ゲームデザインは固定画面型であり、各ステージにはブロック、ロープ、土管、スプリングなどが配置され、プレイヤーはそれらの仕掛けを駆使してフルーツを集め、ゴール地点にいるヨーグルのもとへ辿り着くことを目指す。

● ファミコン初期を彩ったカラフルな世界観

『ナッツ&ミルク』が当時注目を集めた大きな理由のひとつが、そのビジュアル表現の愛らしさである。1980年代前半のゲームは、アクション重視の硬派なタイトルが多く、主なターゲット層は男児だった。しかし本作はパステル調の色合いと丸みを帯びたキャラクターデザインを採用し、どこか絵本のような柔らかい世界観を構築していた。ミルクやヨーグルの可愛らしい姿は、当時としては珍しく女の子ユーザーの心も引き寄せる要素となり、ゲーム雑誌でも「女性でも楽しめるアクション」として紹介されることが多かった。

背景のグラフィックも細部まで工夫が凝らされており、水面や雲の動きが緩やかにアニメーションしている。これは当時のハドソンの技術力の高さを示すもので、同社がPC向けタイトルで培ったノウハウを家庭用機へ巧みに移植した結果でもあった。

● ゲームシステムと操作感

操作は非常にシンプルで、プレイヤーはミルクを左右に移動させ、ジャンプを駆使して障害物を越えながらフルーツを回収していく。攻撃手段は存在せず、敵を避けることに専念するスタイルは、当時の『マリオブラザーズ』や『ドンキーコング』に通じる構造を持っている。ただし、ミルクのジャンプ挙動には独特の慣性があり、慣れないうちは操作が難しく感じられるプレイヤーも少なくなかった。この“微妙な操作感”こそが『ナッツ&ミルク』の奥深さであり、シンプルな見た目とは裏腹に、正確なタイミングと判断力が要求されるゲームとなっている。

全50ステージ(ボーナス面を含む)で構成されており、ステージが進むごとに構造が複雑化し、敵の配置や障害物のパターンも多彩になっていく。特に後半の面では、ロープを登ってジャンプするタイミングを誤ると簡単に落下してミスになるため、プレイヤーの集中力と反射神経が試される設計だ。

● ステージ構成とエディットモードの革新性

本作のもう一つの特徴は、自分でステージを作成できるエディットモードが搭載されていたことである。1984年当時、家庭用ゲームにおいてユーザー自身がステージをデザインできる機能は極めて先進的で、いわば後年の「マリオメーカー」や「RPGツクール」の原点とも言える発想であった。プレイヤーは画面上に設置するブロック、ロープ、バナナ、リンゴ、敵キャラクターなどを自由に配置でき、自分だけのオリジナル面を作成できた。完成したステージは1面に登録され、通常プレイと同じように遊ぶことができる。

この機能は「創造する楽しさ」を子どもたちに伝える試みであり、当時のユーザー間では友達同士で作った面を見せ合う文化も生まれた。カセット自体にセーブ機能はなかったものの、作成画面の設計図をノートに書き写して再現するという微笑ましい遊び方も広がっていた。

● ゲームモードと難易度設定

『ナッツ&ミルク』にはAモードとBモードの2種類の難易度が存在する。Aモードは初心者向けのバランスで構成され、敵の動きも比較的穏やかだ。一方、Bモードでは新たに飛行船やヘリコプターなどのお邪魔キャラクターが登場し、制限時間も短く設定されている。特に飛行船は不規則な軌道を描きながら画面を横切るため、プレイヤーの視線を奪う厄介な存在となっている。

また、3面おきに出現するボーナスステージも魅力のひとつである。ここではフルーツ収集の必要がなく、制限時間内にヨーグルのもとへ辿り着けば1UPとハート型の花畑デモが流れるという演出が入る。失敗してもライフは減らないため、ちょっとした休息の場としても機能していた。

● 当時の技術的特徴と任天堂との関係

興味深いことに、本作のゲームデータ内には任天堂のロゴデータが含まれている。これは、ハドソンが開発初期に任天堂と密接な技術協力関係にあったことの名残とされている。グラフィック構成やキャラクターデザインの一部には『ドンキーコング』や『マリオブラザーズ』のデータ構造を流用した痕跡があり、任天堂タイトルの設計思想が色濃く反映されている。ファミコン開発環境がまだ整備されていなかった時代に、ハドソンは試行錯誤を重ねながら、限られたROM容量の中で滑らかなアニメーションと多彩な色使いを実現しており、技術的完成度の高さは業界関係者の間でも話題になった。

● 他機種版および後年の移植展開

もともと『ナッツ&ミルク』はPC-8801やFM-7といったパソコン向けにも移植されており、ハドソンのマルチプラットフォーム展開の一端を担っていた。のちに2002年には携帯アプリ(iアプリ)やPlayStation BBユニット向けの配信版も登場し、さらに2005年12月22日発売の『ハドソンベストコレクションVol.4 謎解きコレクション』にも収録されている。これは『バイナリィランド』『サラダの国のトマト姫』などとともに再評価され、ファンの間では「ハドソン初期三部作」として語り継がれている。

これらのリメイクや復刻版では、オリジナルの魅力を損なわないようにグラフィックの色調や効果音を忠実に再現しており、現代のプレイヤーにも当時の温かみある世界を体験させることができるよう工夫されている。

● ゲームデザインの思想と意義

『ナッツ&ミルク』は、単なるアクションゲームという枠を超え、「誰でも気軽に遊べる・作れる・共有できる」という三つの理念を内包していた。派手な演出こそ少ないが、その設計思想は現代の“ユーザー参加型ゲーム文化”の原点とも言える。ゲームデザインの核は「遊びの自由度」であり、ルールが単純なほど、プレイヤー自身の発想が試される構造となっている。

また、ミルクとヨーグルというキャラクター設定は、単なる恋愛劇ではなく、プレイヤーに“目的を明確に意識させる”導線として機能している。敵に追われながらもゴールを目指す流れは、アーケードで培われた緊張感を家庭用ゲームに落とし込む試みでもあった。

● まとめ:ナッツ&ミルクが残したもの

『ナッツ&ミルク』は、今日の視点で見れば非常に素朴な作品かもしれない。しかし、1984年というファミコン初期の時代において、かわいらしいビジュアルと遊びやすさ、そしてエディット機能という革新的な要素を融合させた点で、後のゲーム文化に少なからず影響を与えたタイトルである。

『ロードランナー』の陰に隠れてしまった感は否めないが、ハドソンが示した“家庭で創造する遊び”という方向性は、後の日本ゲーム史に確かな足跡を残した。

■ ゲームの魅力とは?

● シンプルながら奥深いアクション性

『ナッツ&ミルク』の最大の魅力は、誰でも理解できるシンプルなルールの中に、驚くほどの“駆け引き”と“緊張感”が詰め込まれている点である。

「フルーツを集めて恋人のもとへ向かう」という単純な目的ながら、その過程にはジャンプのタイミング、敵の動きの読み、仕掛けの利用など、プレイヤーの判断力が常に問われる。攻撃手段が存在しないため、プレイヤーは「逃げる」ことが中心になるが、この“非攻撃型アクション”こそが本作の特徴であり、単に敵を避けるだけでなく、相手の動きを利用して突破口を作るという戦略性が生まれている。

この「守りのアクション」の緊張感は、他のアクションゲームとは一線を画しており、プレイヤーが常に先を読みながら行動する楽しさを提供している。とくに高所でのジャンプやロープからの降下など、一瞬の判断ミスが命取りになる構成は、簡単そうに見えて手応えがある絶妙なバランスだ。

● プレイヤー心理を刺激する“追いかけ”構造

ナッツたち敵キャラクターの動きは一見ランダムに見えるが、実際にはプレイヤーの位置や動きをある程度追尾するアルゴリズムで制御されている。そのため、常に“追われている感覚”が持続し、スリルと緊張感が絶えない。

ミルクが一歩間違えればすぐに捕まってしまうこの構造は、まるで鬼ごっこのような遊び心を持ちつつ、アクションゲームとしてのテンポを保っている。

また、ステージによっては敵が複数出現し、彼らを上手く誘導して避けることが攻略のカギになる。プレイヤーは“逃げながら考える”という状況に置かれ、瞬時の判断力が試される。この“逃げのゲームデザイン”は、後年のステルスゲームやパズルアクションに通じる要素でもあり、当時としては非常に先進的な試みだった。

● キャラクターの愛らしさとユーモア

『ナッツ&ミルク』は、単なるアクションではなく、キャラクターそのものが強い魅力を放っている。

主人公のミルクは、淡いピンク色のボディに小さな手足を持ち、どこかマシュマロのような柔らかい印象を与えるデザイン。敵キャラのナッツは対照的に水色で、どこか憎めない存在感を持っている。恋人のヨーグルもリボンをつけた可憐な姿で登場し、ステージクリア時に見せる2人の再会シーンは、プレイヤーに小さな達成感と温かい感情を与えてくれる。

また、ボーナスステージで見られるハート型の花畑のデモシーンも、当時の子どもたちにとって印象的な演出だった。ゲームの目的が“恋人に会う”という感情的なものであるため、プレイヤーは自然とミルクの気持ちに感情移入し、ただのスコア稼ぎ以上の動機でプレイを続けられた。

● 色彩とサウンドの心地よさ

グラフィック面で注目すべきは、ファミコン初期作品としては異例の柔らかい色使いである。

背景の青、水面の淡い反射、ブロックのオレンジやピンクなど、パステル調のトーンが全体を包み込む。この色彩感覚は、当時の“ハドソン製ゲームの美学”を象徴するものでもあり、プレイヤーに安心感と明るさを与える効果をもっていた。

サウンドも印象的だ。

ゲーム中のBGMは短いループながら耳に残るメロディで、ハドソン特有の軽快な電子音が特徴。ステージクリア時のジングルやボーナスステージの演出音なども心地よく、子どもたちの記憶に強く残る要素の一つである。

音と映像が一体となったリズミカルなゲーム体験は、単純な操作の繰り返しを退屈に感じさせない工夫でもあった。

● 難易度の緩急と中毒性

初期ステージでは敵の動きが緩やかで、初心者でも無理なく操作を覚えられるように設計されているが、中盤以降は急激に難易度が上昇する。とくに、ロープとスプリングを交互に使う高低差のある面や、飛行船が頻繁に通過するステージでは、冷静な判断と正確なジャンプが求められる。

この難易度曲線の作り方が非常に巧妙で、「あと一歩でクリアできそう」という感覚を常に維持させるように設計されている。ミスをしても理不尽さは感じず、「次こそは!」と再挑戦したくなる心理的ループが働く。

その結果、気づけば何時間もプレイしてしまう“中毒性”が生まれていた。これは後年のハドソン作品にも通じるデザイン哲学であり、同社の名作『バイナリィランド』や『スターフォース』にも共通する“繰り返し遊びたくなる”仕掛けが、この作品にも早くから現れている。

● エディット機能による自由度と創造性

『ナッツ&ミルク』のもう一つの大きな魅力は、プレイヤーが自分の発想で遊びを広げられるエディットモードの存在だ。

当時、家庭用ゲームで“自分の面を作る”という行為はほとんど存在しておらず、これが子どもたちの創造心を刺激した。バナナやリンゴを並べて迷路のように配置したり、わざと難しい面を作って家族に挑戦させたりと、遊び方は無限に広がっていった。

ハドソンは「遊ぶこと」と「作ること」を同じ価値として提示した最初のメーカーの一つであり、この思想はのちに“ゲームクリエイター志望”の若者を生み出す原動力にもなった。

『ナッツ&ミルク』は、プレイヤーが単なる受け手ではなく、“共に遊びを創る側”に回る体験を初めて提供した作品の一つと言える。

● 雰囲気に込められた温かみとやさしさ

本作が他のファミコン作品と異なる点として、“暴力的でないゲーム性”が挙げられる。

ミルクは敵を倒さないし、戦うこともない。やるべきことは、ただヨーグルのもとへ向かってフルーツを集めるという平和的な行為である。この穏やかで優しい世界観が、多くの子どもたちや親世代にも受け入れられた。

特に当時のゲーム市場では、シューティングや格闘要素を含むアクションが主流だったため、こうした「優しい目的を持つゲーム」は珍しく、家庭内でも安心して遊べる作品として評価された。

また、ステージクリア後の演出や、ゲームオーバー時のBGMにもどこかユーモラスなトーンがあり、プレイヤーが失敗しても落ち込みにくい構成になっている。単純ながらも温かみのある設計思想が、長く愛される理由のひとつとなっている。

● 現代でも通用するデザインの普遍性

『ナッツ&ミルク』のゲーム性は、現代のインディーゲームやスマートフォン向け作品にも通じる普遍的なデザイン原理を持っている。ルールは単純、操作は明快、しかしステージごとのバリエーションが豊富で、遊ぶたびに異なる体験が得られる。

この構造は、現在の「1ステージごとの短時間プレイ」「繰り返し挑戦できる手軽さ」といった要素を先取りしており、時代を超えて親しみやすい設計と言える。

また、ゲームデザインの“リズム感”にも注目すべきだ。敵の動きやアイテム配置、プレイヤーのジャンプ間隔などが心地よく同期するように調整されており、自然と“テンポ良く遊べる”構造になっている。この感覚的な気持ちよさは、ファミコン黎明期におけるハドソンの職人技を象徴している。

● 総括:かわいさと挑戦の絶妙な融合

『ナッツ&ミルク』は、かわいらしいビジュアルと高めのアクション性という、相反する要素を見事に融合させた作品である。見た目の柔らかさに反して、実際にプレイすると歯応えのある内容で、プレイヤーはそのギャップに驚かされる。

誰でも気軽に始められるが、極めようとすると途端に奥深さを見せる――その構造はまさにハドソン流の“遊びの美学”だ。

本作が残した魅力は、単なる懐かしさにとどまらない。

遊びやすさ、やり込み、創造性、そして愛嬌。

これらを一つのカートリッジに凝縮した『ナッツ&ミルク』は、ファミコン初期の中でも特に完成度の高い「バランス型作品」として、今も語り継がれる価値を持っている。

■ ゲームの攻略など

● 基本操作を極めることが第一歩

『ナッツ&ミルク』の攻略でまず重要なのは、操作の癖を完全に体に染み込ませることである。

本作のミルクは、ジャンプの滞空時間や着地位置に独特の慣性があり、初見ではその“ふわり”とした動きに戸惑うプレイヤーが多い。移動ボタンを離しても少し滑るように進むため、ジャンプの着地点をあらかじめ読んで操作する必要がある。

特にロープからロープへと飛び移る際や、高所からの落下時には、ボタンの押し方一つで結果が大きく変わる。焦らず、まずは初期ステージで「距離感」と「ジャンプの高さ」を体感し、プレイヤー自身が感覚的に動きを理解することが、クリアへの第一歩となる。

また、ミルクは攻撃できないキャラクターであるため、避ける動作そのものが攻略の要となる。敵を直接倒すのではなく、どの位置に誘導し、どのルートでかわすかを考える必要がある。

この“逃げの戦略”は、アクションでありながらパズル的な思考を求めるもので、慎重かつ計画的なプレイが上達の鍵となる。

● ステージ構造の理解と視線の誘導

『ナッツ&ミルク』は50面で構成されており、各面には異なる地形パターンが存在する。

初期の面では、床が平坦でジャンプだけでクリアできるようになっているが、進むにつれ立体的な構造が増え、ロープやスプリングを連続して使用するステージも登場する。

攻略の基本は、まず画面全体を見渡して「どの順序でフルーツを取るのが最短か」を把握することだ。

特に上層に配置されたフルーツを先に取りに行くのか、下から安全に進むのか――その判断によって難易度が大きく変化する。

敵ナッツの行動パターンもステージごとに変化するため、単純な動きに見えても実は高度な配置が計算されている。視線を広く保ち、敵の動きを“読む”ことが上級者への近道だ。慣れてくると、敵がこちらへ来るタイミングでロープを降り、反対側からすり抜けるといったテクニックも自然と使えるようになる。

● ナッツ(敵キャラ)の動きを見切るコツ

本作において最も重要な攻略ポイントは、ナッツの動きの法則を理解することである。

ナッツはプレイヤーの位置をある程度追跡するAIを持っており、完全ランダムではない。プレイヤーが同じ高さの位置にいる場合は積極的に近づいてくるが、上下の差が大きい場合はその場で往復するように動く。この習性を利用して、敵を特定の場所に誘導することが可能だ。

たとえば、ロープの近くで上下に動くと、ナッツがその方向を追いかけてくる。プレイヤーはその隙に別ルートから抜け出すことで、安全にフルーツを回収できる。

また、ナッツが水に落ちた場合は一時的に消えるが、すぐに再登場するため油断は禁物。敵の復活地点を把握しておけば、予測行動がしやすくなる。

後半のステージでは最大3体のナッツが同時に登場するため、各個体の動きを意識して「1体目を誘導、2体目をかわし、3体目の出現タイミングで脱出」といった時間差の攻略が必要になる。

● ロープとスプリングの使い方を極める

ロープは移動の要であり、縦方向の自由度を確保するために欠かせない仕掛けだ。

ロープ中はジャンプができないため、どの位置で降りるか、どの高さから飛び移るかを見極めることが重要である。敵が下から迫ってくる場合、ロープを中段で一瞬停止して回避するなど、細かなコントロールが役立つ。

また、ロープの端をうまく使うことで、ジャンプ距離を少しだけ延ばすことができる。この“わずかな差”が、後半の高難度ステージではクリアを左右する。

スプリングは、通常のジャンプでは届かない高所に到達するための装置だが、タイミングが非常にシビア。

ジャンプボタンを押す瞬間を1フレーム遅らせるだけで飛距離が変わるため、何度も試してタイミングを覚える必要がある。熟練者はスプリングの弾力を利用して“空中ジャンプ”のようにリズムよく飛び続けるが、やりすぎるとミルクが目を回して気絶する。ゲームテンポを崩さないためにも、冷静に1回ごと確実に飛ぶ方が安定する。

● ボーナスステージの活用と得点稼ぎ

3の倍数のステージ(3面、8面、13面…)では、ボーナスステージが出現する。

ここではヨーグルが最初から中央に現れ、フルーツを集める必要はない。制限時間内に彼女にたどり着けばクリアで、ミルクが1UPする上に、ハート型の花畑でのデモシーンを見ることができる。

一方で、火の玉が高速で飛び交うため、無理に急ぐと失敗しやすい。火の玉の軌道を見極めて、タイミングを合わせて進むのがコツだ。

得点を稼ぐには、リンゴよりもバナナの方が高得点であるため、できるだけバナナを最後に取るようにすると効率的。スコアが一定に達すると残機が増える仕様があるため、スコア稼ぎは単なる数字ではなく“実用的な延命手段”として活用できる。

また、ゲームBでは登場するヘリコプターを取ることで追加得点が得られる。ヘリコプターはS字を描きながら横切るため、ジャンプの軌道を予測してタイミングよく取ると良い。

● ゲームA・ゲームBの違いと戦略

ゲームAは初心者向けのバランスで、敵の出現数や速度も控えめ。一方でゲームBは“上級者向けモード”として、敵の数・動き・お邪魔キャラクターの種類が増える。

特にBモードの飛行船は、空中にとどまりながら横切るため、ジャンプ中に接触してミスになるパターンが多い。攻略の基本は、飛行船が通り過ぎるタイミングを見計らって動く“待ちの戦法”だ。

また、Bモードではステージによってナッツの初期配置が異なり、開始直後に捕まる危険もある。そのため、スタート地点で一瞬止まり、敵の動きを見てから行動する“初動確認”が非常に大切になる。

Bモードを攻略するコツは、ステージ構造を暗記することに尽きる。敵の出現位置やフルーツの配置を覚えれば、ミスを最小限に抑えることができる。繰り返しプレイして体で覚える“習熟型の攻略法”が最も効果的だ。

● 裏技・隠し要素の存在

『ナッツ&ミルク』には、当時のファミコン作品らしく、ちょっとした裏技や隠し要素が存在する。

たとえば、セレクトボタンによるラウンドスキップを利用することで、特定の面を自由に選んで練習できる。この機能を使えば、苦手なステージだけを繰り返し遊んで攻略の精度を上げることが可能だ。

ただし、ラウンドスキップを使うとゲーム本来のクリア条件が満たされず、最終メッセージを見ることができないため、完全クリアを目指す場合は使用を控えるのが望ましい。

また、全50面をノースキップでクリアすると、最後に簡単なメッセージ演出が表示される。この隠し要素を知るプレイヤーは少なく、完全制覇の証として語られることも多い。

● 総合戦略:テンポ・リズム・冷静さ

『ナッツ&ミルク』の攻略の本質は、素早い反射神経よりも“リズムと冷静さ”である。

敵の動きを待ち、タイミングを合わせ、ジャンプや移動を一定のテンポで行う。焦って連続操作をすると、思わぬ滑りや誤ジャンプでミスになりやすい。

上級者ほど、1回のジャンプ前に一瞬立ち止まり、全体を見渡して次の手を計算している。これが本作をパズルアクションたらしめている所以である。

練習を重ねれば、ステージの構造や敵の癖を“体で覚える”ことができ、無意識に正しいルートを選べるようになる。その瞬間こそが、このゲームが持つ“プレイヤー成長の実感”であり、何度も遊びたくなる原動力となっている。

● 攻略のまとめ

ジャンプの慣性を理解すること。

敵を誘導して避けることを意識する。

フルーツの順序とルートを考えて行動する。

ボーナスステージを確実に活用して残機を増やす。

Bモードは敵の出現タイミングを暗記する。

焦らず、テンポよく、リズムで動く。

これらを意識することで、『ナッツ&ミルク』は単なる難関ゲームではなく、プレイヤーの判断力と計画性を磨く“知的アクション”として姿を変える。

可愛らしい見た目の裏に隠されたストイックなゲームデザインを理解すれば、この作品の深みと完成度の高さを改めて実感できるだろう。

■ 感想や評判

● 当時のプレイヤーが抱いた第一印象

1984年に『ナッツ&ミルク』が発売された当時、ファミリーコンピュータのユーザー層は主に少年たちが中心であった。その中で、ピンクや水色といった柔らかい色彩、そして丸みを帯びたキャラクター造形は非常に珍しく、多くのプレイヤーに“かわいらしい”“明るい”という印象を与えた。

特に雑誌『ファミリーコンピュータMagazine』や『ベーマガ』のレビューでは、「アクションゲームなのに癒しを感じる」「遊んでいて不思議と優しい気持ちになる」と評されている。

一方で、実際にプレイを始めると、見た目の印象とは裏腹に難易度が高いことに驚くプレイヤーも多かった。「かわいい見た目にだまされた!」という感想が当時の子供たちの間で話題になり、口コミ的に広がっていった。

つまり、本作は“外見と中身のギャップ”が印象に残るゲームとして語られていたのである。

● 難易度の高さと挑戦欲をかき立てる設計

口コミでよく語られていたのが、「あと一歩でクリアできそうなのに失敗する」という感覚だった。

これはゲームデザイン上、意図的にそう感じるよう作られており、ジャンプ距離や敵の動きが絶妙にプレイヤーの心理を刺激するよう調整されている。

「もう一回やれば絶対行ける!」という感情が自然に生まれ、結果としてリトライを繰り返す中毒性を生んでいた。

実際、発売当時の子供たちの中には“50面制覇”を目指して何度も挑戦するプレイヤーが多く、ノートに面構成を記録して研究していた人もいたという。

攻略本がまだ一般的でなかった時代に、友達同士で情報を共有しながら進める“コミュニケーション型ゲーム”としても親しまれた。

● キャラクターへの愛着と親しみ

プレイヤーの間で特に人気が高かったのは、主人公のミルクの存在だった。

そのぷっくりした体型とコミカルな動きは、当時のゲームキャラクターとしては異例の“マスコット的魅力”を備えていた。ゲームオーバーになってもどこか憎めず、「頑張れミルク!」と応援したくなるような存在感があった。

ヨーグルとの再会シーンでは、プレイヤーの多くが「ほっとする」「癒される」と語っており、純粋な達成感以上の“心の温かさ”を与えるゲームとして評価された。

敵キャラのナッツも、単なる邪魔者ではなく、どこかユーモラスな動きを見せるため人気が高かった。中には「ナッツの方がかわいい」という声すらあり、対立構造でありながら両者が愛される珍しい例であった。

このようなキャラクターの魅力が、プレイヤーの間に「世界観を大事にしたい」という感情を生み出し、結果的に長く遊ばれる理由のひとつになっている。

● 家族で楽しめるゲームとしての評判

当時のゲーム雑誌や新聞では、『ナッツ&ミルク』は「親子でも安心して遊べるゲーム」として紹介されていた。

敵を倒したり、破壊する要素がないため、小さな子どもでも安心してプレイでき、親も見守りやすい。

兄弟で交代しながらプレイしたり、母親がステージを作って子どもに遊ばせたりするなど、家庭内での“共有型エンターテインメント”として親しまれていた。

特に注目されたのは、エディットモードを通じた親子のコミュニケーションだ。

当時のユーザーの中には、「父親が作った難しいステージを子どもが挑戦する」「姉が作ったステージを弟が攻略する」といった微笑ましいエピソードも多く、ただ遊ぶだけでなく“作る楽しみ”を家族で共有する作品として、教育的観点からも好意的に評価された。

● ゲーム雑誌での評価とハドソンへの注目

『ナッツ&ミルク』は発売直後、各種ゲーム誌で注目を集めた。

「ハドソンが任天堂以外で初のファミコンソフトを発売」というニュース性もあり、業界関係者からも関心を寄せられた。

特に雑誌『ファミコン通信』創刊前夜の時期にあたるため、当時のメディアに掲載されたレビューは、黎明期の貴重な記録となっている。

評価の多くは、「見た目のかわいさ」「操作性の素直さ」「家庭向けの安心感」に好意的だったが、一方で「後半ステージの難易度が急上昇する」「ジャンプの癖に慣れるまで時間がかかる」といった意見も見られた。

しかし総じて、“技術的完成度が高い”“子どもから大人まで楽しめる”という肯定的な論調が主流で、ハドソンというメーカーが一気に信頼を得るきっかけとなった。

また、同日に発売された『ロードランナー』との比較も盛んに行われた。

『ロードランナー』がパズル的な頭脳戦を重視するのに対し、『ナッツ&ミルク』は直感的な操作とテンポの良さで差別化されており、「どちらも名作」と評する記事が多かった。

● ユーザー間での印象的な口コミ

発売から40年近く経った現在でも、SNSやレトロゲーム愛好家の間では『ナッツ&ミルク』に関する思い出が語られている。

「子どもの頃に初めてクリアしたゲーム」「初めて自分でステージを作った思い出」など、当時の体験が鮮明に記憶に残っている人が多いのが特徴だ。

特にボーナスステージの花畑シーンを「今でも脳裏に焼き付いている」と語る人も多く、短い演出ながらプレイヤーの心に深く残ったことがうかがえる。

YouTubeやブログでもレビュー動画や記事が数多く投稿されており、「シンプルなのに遊びごたえがある」「今遊んでも楽しい」といった再評価の声が目立つ。

現代のゲーマーからも、「この頃のゲームは“やさしさ”と“難しさ”が共存していた」と称賛され、レトロゲーム文化を象徴する一本として再び注目されている。

● 海外での評価とレトロファンの反応

実は『ナッツ&ミルク』は海外でも知られており、特に欧米のレトロゲーマーの間では「最初期のファミコンアクション」として紹介されることが多い。

英語圏のレビューサイトでは、“Cute but surprisingly difficult(かわいいのに意外と難しい)”という表現が頻繁に使われており、そのギャップが評価されている。

また、家庭用ゲーム黎明期に「エディットモードを持つタイトル」が存在したことに驚くコメントも多く、インディー開発者から「ゲームデザインの原点」として再注目されている。

一部の海外コレクターの間では、初期ロット版のカートリッジがプレミア化しており、レトロ展示会やイベントで展示されることもある。

その際、来場者から「こんなに古い時代にこんな先進的な機能が?」という感嘆の声が上がることも少なくない。

つまり本作は、日本だけでなく海外でも“ゲーム史の一片”として認識されているのである。

● 長年愛される理由の総括

『ナッツ&ミルク』が40年近く経っても語り継がれる理由は、単なる懐古ではない。

プレイヤーが「操作」「デザイン」「目的」を直感的に理解できる設計、そして誰もが笑顔で遊べる温かみのある世界観が、時代を超えて共感を呼ぶからだ。

シンプルなゲームほど、本質的な面白さが問われる。その点で本作は、今なお通用する“ゲームデザインの基本形”を提示している。

また、当時を知る世代にとっては「子ども時代の象徴」としての懐かしさもあり、親となった今、子どもに遊ばせてみたという声もある。

親子二世代にわたって楽しめるという意味でも、ハドソンの作品群の中で特に普遍的な魅力を持つ一本といえるだろう。

● 現代のメディア・コミュニティでの再評価

近年では、Nintendo Switch Onlineのレトロライブラリや各種配信サイトで『ナッツ&ミルク』が取り上げられ、再び注目を浴びている。

実況動画などを通じて若い世代にも広まり、「古いけれど面白い」「こういうゲームこそ原点」と語られることが増えている。

特に“自作ステージを作って友達と見せ合う”という遊び方は、現代の「マリオメーカー文化」と直結しており、その先駆的存在としての価値が再発見されている。

● 総括:世代を超えて愛される普遍の一作

『ナッツ&ミルク』の評判を総合すると、

見た目の可愛さ

操作の奥深さ

家族で楽しめる温かさ

創造的なエディット機能

という4つの柱が長年支持され続けている理由である。

1980年代の小さなカートリッジの中に、プレイヤーの“遊ぶ喜び”と“作る喜び”の両方が詰まっていたこと。

それこそが本作が今も語り継がれる最大の理由だ。

『ナッツ&ミルク』は単なる懐かしのタイトルではなく、人と人をつなぐ遊びの原点を提示した、時代を超えるクラシックゲームなのである。

■ 良かったところ

● 直感的でわかりやすい操作性

『ナッツ&ミルク』の最大の魅力の一つは、誰でもすぐに理解できる操作性にある。

コントローラーの左右移動とジャンプ、それだけで基本的なアクションが成立するため、初めてファミコンを触る人でも迷うことがない。

当時は複雑な操作を要求するゲームが増えつつあった中で、本作は“遊びやすさ”を徹底的に追求したデザインだった。

しかも、このシンプルな操作の中に、プレイヤーの技量を反映できる余地がある。ジャンプのタイミング、ロープからの降下角度、スプリングの使い方など、ちょっとした工夫でプレイの精度が格段に上がる。

「簡単だけど奥が深い」という感覚は、まさに80年代のゲームが持つ黄金バランスであり、初心者から上級者まで長く楽しめる構造になっていた。

この操作性の明快さは、親子や兄弟でも共有しやすく、世代を問わず“すぐに遊べる”普遍的な魅力として高く評価されている。

● カラフルで温かみのあるビジュアル

1984年当時のファミコンソフトの中でも、『ナッツ&ミルク』は特に色彩表現の美しさで際立っていた。

背景には淡いブルーやピンクが多用され、まるで絵本のような柔らかい世界観が広がる。

キャラクターの輪郭も角が取れた丸みを帯びたデザインで、見ているだけで心が和むようなビジュアルが特徴的だ。

ハドソンは本作で、単に「動くキャラクター」ではなく「感情を持つ存在」を描こうと試みた節がある。

ミルクの跳ね方やヨーグルとの再会シーンに見られる小さな演出が、プレイヤーに“かわいい”“応援したい”という気持ちを抱かせる。

また、敵キャラクターであるナッツのコミカルな動きも愛嬌があり、プレイヤーがストレスを感じにくいバランスが保たれている。

グラフィックの技術面では、ファミコン初期にして多色表示の滑らかさを実現しており、ハドソンの開発力の高さを示すものだった。後年の評価でも「ビジュアルの完成度は時代を先取りしていた」と再評価されている。

● 心地よいサウンドとテンポの良いBGM

サウンド面も、多くのプレイヤーが“印象的だった”と語るポイントである。

ステージBGMは短いフレーズながらも軽快で、耳に残る独特のメロディラインが魅力的だ。

効果音も丁寧に作り込まれており、ジャンプ、アイテム取得、クリア時のジングルなどが明確に区別されていて、ゲームテンポを支えるリズムの役割を果たしている。

特に、ステージクリア後のヨーグルとの再会時に流れる明るいサウンドは、プレイヤーに達成感を与える“ご褒美の音”として人気が高い。

また、ボーナスステージで流れるBGMも独特の浮遊感を持ち、通常ステージとは違う“夢の中のような時間”を演出している。

当時のハードウェア制限を考えると、これほど温かみのある音楽を作り出せたのは驚異的であり、「ハドソンは音作りがうまいメーカー」という評価を定着させた要因の一つでもある。

● 遊びを広げるエディットモードの存在

多くのプレイヤーが「ナッツ&ミルクの一番の特徴」として挙げるのが、エディットモードの搭載だ。

これは当時の家庭用ゲームとしては革命的な機能であり、自分の考えたステージを自由に作成し、実際に遊ぶことができた。

この仕組みによって、『ナッツ&ミルク』は単なる“遊ぶゲーム”から“創るゲーム”へと進化していた。

当時の子どもたちは、ノートに設計図のようにブロックやフルーツの配置を描き、友達と交換しながら遊んでいた。

自分が作ったステージを友達がクリアできた瞬間の喜び、また逆に友達が作った難関ステージを攻略する興奮――この“共有の楽しさ”こそが本作の真髄である。

ハドソンはこのシステムによって、プレイヤー自身が“ゲームクリエイター”のように感じられる体験を提供した。

この思想はのちに『RPGツクール』や『マリオメーカー』のような“創造型ゲーム”へと受け継がれていったといえる。

つまり、『ナッツ&ミルク』は“ユーザー生成コンテンツ”の源流とも呼べる存在だったのだ。

● 難易度バランスの巧みさ

『ナッツ&ミルク』の難易度設計は、極めて巧妙だ。

最初の数面は敵が一体のみで、構造も単純。誰でも簡単にクリアできるように設計されている。

しかし、進むにつれて徐々にロープの配置が増え、スプリングの操作やタイミングを要求されるようになる。

この段階的な成長曲線が、プレイヤーのモチベーションを継続させる大きな要因となっている。

さらに、3面ごとに設けられたボーナスステージの存在が、良い“休息ポイント”になっている。

緊張感のある通常ステージの合間に穏やかなステージを挟むことで、プレイヤーがリズムを保ちやすくなる。

難しいゲームでありながら“イライラしない”のは、この緩急のバランスが取れているからだ。

また、ゲームAとBの2種類のモードが用意されている点も秀逸。初心者はAモードで練習し、慣れてきたらBモードに挑戦できるという明確な成長段階が設定されており、プレイヤーの熟練度に応じた遊び方ができる。

この柔軟な構造が、“長く遊べるゲーム”という印象を強くしている。

● 暴力のないゲームデザインの安心感

もう一つの“良かったところ”として、暴力的な表現が一切ないことが挙げられる。

敵を倒すのではなく、避ける。

戦うのではなく、逃げる。

この設計思想が当時としては非常にユニークであり、子どもだけでなく親からも好感を持たれていた。

プレイヤーが目指すのは「恋人に会うこと」であり、目的そのものが温かく平和的である。

アクションゲームでありながら、どこか“ほのぼの”とした雰囲気を保っており、遊んでいると自然と優しい気持ちになれる。

こうした“穏やかな達成感”を与えるゲームは、ファミコン時代でも貴重だった。

また、敵キャラのナッツがどんなにプレイヤーを妨害しても、倒されることなく何度でも復活する。

この“死なない世界観”は、競争ではなく共存を描いており、プレイヤーがストレスを感じにくい構造を作り上げている。

● ファミコン黎明期の完成度の高さ

発売時期を考えると、『ナッツ&ミルク』の完成度は驚異的である。

単なる移植や実験作ではなく、ゲームデザイン・操作性・サウンド・演出の全てが高い水準で統一されていた。

ファミコンが登場してまだ1年ほどしか経っていない時期に、これほど完成された“総合的娯楽作品”を作り上げたことは、ハドソンの開発力の高さを証明するものだった。

また、同時発売の『ロードランナー』と比較されることが多いが、両作がまったく異なる方向性を持っていたことも評価されている。

『ロードランナー』が知的なパズル性を前面に出したのに対し、『ナッツ&ミルク』は感覚的で明快な操作性を重視。

この多様なアプローチが、ファミコン市場の広がりを生み出したといえる。

● 今でも色褪せない普遍的魅力

現代のプレイヤーから見ても、『ナッツ&ミルク』は決して古びていない。

遊びのルールが単純であるがゆえに、今遊んでも“わかりやすく楽しい”。

その普遍性は、アーケード的なスコアアタックから、家庭での気軽なプレイまで対応できる柔軟さにある。

また、SNSや配信動画で若い世代がこのゲームをプレイしている姿を見ると、「当時と同じ笑顔が生まれている」ことに気づかされる。

時代を超えても変わらない“楽しさの本質”を備えている点こそが、本作の最大の“良かったところ”だ。

● 総括:シンプルの中にある豊かさ

『ナッツ&ミルク』の良かったところを一言でまとめるならば、「小さな世界に詰まった豊かさ」である。

限られた容量、限られた色数、限られた操作の中で、これほど多様な楽しみ方を実現した作品は他に少ない。

かわいいキャラクター、安心感のある世界観、挑戦的なステージ構成、そして自分で作れる自由度。

どの要素を取っても、ハドソンの“遊びへの愛情”が感じられる名作だ。

この作品がファミコン史の中で果たした役割は、単なる1本のゲームにとどまらない。

“誰でも楽しめる”という理想を形にした『ナッツ&ミルク』は、今なお多くの人に愛される普遍的な傑作である。

■ 悪かったところ

● ジャンプ操作のクセと慣性の難しさ

『ナッツ&ミルク』を遊んだプレイヤーの多くが最初に感じる戸惑いは、ジャンプ挙動の独特なクセである。

一見シンプルな操作ながら、ジャンプの高さや距離に独特の慣性があり、ボタンを押すタイミングがわずかにずれるだけで着地点が大きく変わってしまう。

特にロープからの飛び移りやスプリングの使用時には精密な入力が求められるため、初めてプレイする人には「なぜ届かないんだ?」と感じる場面が多かった。

ファミコン黎明期のタイトルということもあり、当時のハードウェアでは細かな物理挙動を再現するのが難しかったとはいえ、プレイヤーの感覚とキャラクターの動きが噛み合わない場面があるのは事実だった。

「もう少しレスポンスが軽ければ」「ジャンプの高さを調整できたら」といった声は、当時の雑誌投稿欄にも散見されている。

特に後半ステージでは、スプリングを使った連続ジャンプが必須となるため、慣れていないとそこで一気に詰んでしまうことも多かった。

このように、操作の繊細さが難易度の高さと直結してしまっている点は、評価が分かれる要素の一つだった。

● 後半ステージの難易度上昇が急すぎる

序盤のステージは比較的易しく、子どもでもすぐに楽しめる作りになっているが、中盤以降は突然難易度が跳ね上がる。

ロープの配置が複雑になり、敵の数が増えるだけでなく、スプリングや飛行船などのギミックが連続して登場するため、一度のミスが即ゲームオーバーにつながるようになる。

特にステージ30以降は、まるで上級者向けのような構成で、敵の配置や動きがいやらしく感じられることも多かった。

この難易度の急上昇は、当時のゲームとしてはよくある調整とはいえ、「子どもが遊ぶには少し厳しい」との意見が多かった。

かわいらしい見た目や世界観から「やさしいゲーム」と思って購入したプレイヤーが、実際にプレイしてその難しさに驚くというギャップもあった。

結果として、「見た目はほんわかしているのに内容は鬼畜」という印象を持つ人も少なくなかった。

もしもう少しステージごとの難易度上昇をなだらかにしていれば、より多くのプレイヤーが最後まで楽しめたかもしれない、という意見は根強い。

● 敵キャラクターの動きが読みにくい

本作に登場する敵“ナッツ”の動きは、プレイヤーを追跡するように見えて実はランダム性が強く、パターンを完全に読むのが難しい。

一見するとAI的な挙動に見えるが、実際には上下方向への移動判断に微妙なランダム要素が加えられており、同じ動きを再現できないことが多い。

そのため、何度もプレイしても「今回はなぜかうまく避けられなかった」という不条理を感じる場面が出てくる。

このような“敵の気まぐれな動き”は、緊張感を生む要素でもある一方で、計画的に行動したいプレイヤーにはストレスになることもあった。

特に高難度ステージでは、敵の動きが読めないことで予定していたルートが破綻し、ミスに直結するケースも少なくない。

「運に左右される部分がある」「自分のせいではなく不運でミスになる」といった意見が、当時のプレイヤーの不満として挙げられている。

もし敵の行動パターンにもう少し法則性があれば、パズル的な攻略がより成立し、理不尽さを感じにくくなったかもしれない。

● エディットモードに保存機能がない

『ナッツ&ミルク』の目玉機能である“エディットモード”は確かに画期的だったが、残念ながら作成したステージを保存する機能がなかった。

プレイヤーは毎回ゲームを起動するたびに、自分の作ったステージを一から再構築しなければならず、せっかくの創作体験が一時的なものに留まっていた。

当時はファミコンカートリッジにセーブ機能を内蔵することがまだ一般的でなく、技術的に仕方のない部分でもあったが、ユーザーの中には「せっかく作ったのに消えてしまうのが悲しい」と感じた人も多い。

特に子どもたちの間では、「ノートに自分のステージを描いて再現する」という遊び方が流行していたが、それは一方で“手間のかかる代替策”でもあった。

この点は、現代の視点から見ると惜しい要素であり、「もしセーブができたらもっと長く遊ばれていたはず」と言われることが多い。

つまり、機能としてのポテンシャルは高かったが、ハードウェア制限によってその可能性を最大限に活かしきれなかった点が、惜しまれる部分である。

● ステージ構成の単調さ

全50面というボリュームは当時としては十分だったが、構成自体は似たようなブロックや配置が多く、後半になるとマンネリ感が出てくるという意見もあった。

登場する仕掛けが中盤以降ほぼ固定化されてしまい、新しいギミックや演出の追加が少ないため、プレイヤーによっては「やることが同じに感じる」と感じることもあった。

たとえば、ロープ・スプリング・ブロック・フルーツといった要素は序盤から最後まで変わらず登場し続ける。

そのため、難易度を上げる手段として“敵の数を増やす”“配置を複雑にする”しか方法がなく、結果的に“繰り返しの感覚”が強まってしまった。

この点については、「エディット機能があるからこそ、自分で新しいステージを作る楽しみで補完できた」という見方もあるが、ゲーム本体のステージ設計の幅をもう少し広げてほしかったという意見は少なくない。

● ゲームオーバー時のペナルティが厳しい

残機制を採用している本作では、ライフを失うとすぐにタイトル画面へ戻される仕組みになっており、コンティニュー機能も存在しない。

そのため、後半の高難度ステージでミスを重ねると、最初からやり直さなければならない。

この仕様は当時のアーケード文化の名残でもあるが、家庭用として遊ぶプレイヤーにとっては負担が大きかった。

「せめて途中から再開できれば」という声は多く、特に50面クリアを目指していたユーザーにとっては大きな壁となった。

ボーナスステージでライフを増やせるとはいえ、連続でミスをすると一気に進行が途切れてしまい、挫折するプレイヤーも少なくなかった。

この点は、のちに登場する『バイナリィランド』や『チャレンジャー』といったハドソン作品で改善され、よりユーザーフレンドリーな設計へと進化していくことになる。

その意味で、『ナッツ&ミルク』は“進化の前段階”を示す作品だったといえる。

● ストーリー演出の少なさ

ミルクとヨーグルの恋物語というコンセプトは非常に魅力的だったが、ゲーム内でその関係性を深く描く演出はほとんど存在しなかった。

ボーナスステージのハート型花畑シーン以外は、ストーリー的な進展やイベント演出がなく、プレイヤーの想像力に委ねられている部分が多かった。

もちろん、当時のROM容量を考えると十分なボリュームではあるが、「もっと二人の交流を見たかった」「エンディングにもう少し物語がほしい」といった声もあった。

実際、完全クリア後に表示される簡単なメッセージも短く、達成感というより“まだ続きがありそう”な余韻を残す内容で、物足りなさを感じたプレイヤーもいたようだ。

この点に関しては、後年のハドソン作品がシナリオ性を強化していく中で改善されており、初期作としての制限がそのまま表れている部分と言える。

● 現代基準で見た際の不便さ

今のプレイヤーの目線で見た場合、操作レスポンスやリトライ性、セーブ機能の欠如など、どうしても“時代を感じる部分”がある。

ステージセレクトも制限が多く、特定のステージを練習したい場合に手間がかかる。

また、ゲーム内に説明が少ないため、初見のプレイヤーは「どうすればヨーグルが出てくるのか」「ボーナスステージの条件は?」と戸惑うこともある。

これらの要素は、当時の基準では当たり前だったとはいえ、現代の感覚では“やや不親切”に映る。

とはいえ、こうした不便さもまた“レトロゲームらしさ”として懐かしむ声もあり、必ずしも欠点として扱われていないのも興味深い点である。

● 総括:愛すべき欠点と時代性

『ナッツ&ミルク』の“悪かったところ”を挙げると、確かに操作の難しさや保存機能の欠如、ステージの単調さなど、技術的・構造的な課題は少なくない。

しかしそれらの多くは、1984年という黎明期ゆえの制約から生じたものであり、むしろその不完全さが当時のゲーム文化の“手作り感”として味わい深く残っている。

プレイヤーが試行錯誤し、何度も挑戦しながら少しずつ上達していく――そのプロセスこそが本作の本質であり、欠点すらも“思い出”として受け入れられている。

つまり、『ナッツ&ミルク』の“悪いところ”とは、同時に“時代の魅力そのもの”でもあるのだ。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

● 主人公・ミルク ― 小さな体に大きな勇気を秘めたヒーロー

『ナッツ&ミルク』における最も愛されているキャラクターといえば、やはり主人公のミルク(Milk)である。

その丸くて柔らかいデザイン、ピンク色の身体、ころころとした動きは、ファミコン黎明期において極めて異色だった。

当時は「ヒーロー=筋肉質で強い存在」というイメージが主流だったが、ミルクは真逆で、どこか弱々しくも懸命に頑張る姿が印象的だった。

この“非力な主人公像”こそが、多くのプレイヤーに共感を呼んだ理由だ。

ミルクには攻撃手段がなく、逃げること、かわすことしかできない。だが、それでも恋人のヨーグルの元へ向かう――そのひたむきな行動が、どこか人間らしい。

プレイヤーは、彼を操作しているうちに自然と「頑張れ!」と応援する気持ちになり、画面の向こうの小さなピンク色の存在に感情移入してしまう。

また、ミルクのアニメーションにも独特の魅力がある。ジャンプする時の軽やかな動き、ロープを登るときの一生懸命な姿、気絶して目を回す仕草――それぞれが愛嬌にあふれており、見ているだけで癒される。

こうした“動きの演技”が明確にキャラクター性を生み出している点は、当時のドットアニメとして非常に高度であり、ハドソンのセンスの良さが光る部分である。

● ヨーグル ― ミルクの恋人であり、希望の象徴

ヨーグル(Yogurt)は、ミルクの恋人として登場するキャラクターであり、本作の目的そのものを象徴する存在である。

彼女はリボンをつけた可憐な姿で登場し、プレイヤーがステージをクリアするたびにそのもとへたどり着くという形で、物語的な“ゴール”を体現している。

ヨーグルの魅力は、出番が少ないながらも印象に残る演出にある。

ステージをクリアした瞬間、画面左上の家から姿を現し、ミルクと再会する。その一瞬の演出に、プレイヤーは努力が報われる安堵感と達成感を得る。

また、ボーナスステージでは二人がハート型の花畑で戯れるデモが挿入される。このシーンが非常に可愛らしく、多くのプレイヤーにとって“癒しの瞬間”となっていた。

ヨーグルにはセリフも声もない。それでも、彼女の存在は確かにプレイヤーの心に残る。

“待ってくれている誰かがいる”という明確な目的が、プレイヤーの行動意欲を高めていたのだ。

このように、ヨーグルはゲームにおける「目的」そのものでありながら、温かい感情を生む象徴的キャラクターとして完成されている。

● ナッツ ― 憎めないライバルキャラクター

ミルクの恋のライバルであり、プレイヤーを追いかけ回す敵キャラクターがナッツ(Nuts)である。

敵ではあるが、その見た目や動きにはどこかコミカルさがあり、「かわいい悪役」として多くのプレイヤーに愛されている。

水色の体にまん丸い形、無表情なのに動きだけで個性を感じさせる――この絶妙なデザインバランスが魅力的だ。

ナッツはステージ内を徘徊し、プレイヤーの位置を感知するとゆっくりと近づいてくる。その動きには焦りがなく、むしろ“のんびりと追ってくる”印象さえある。

それが逆にプレイヤーの心理的緊張を高める。「早く逃げなきゃ!」という焦りを誘発する点で、彼は単なる敵以上の存在感を放っている。

また、ナッツが水に落ちてもすぐに復活するという設定もユニークだ。普通のゲームなら“倒した敵”として消えるが、本作では何度でも戻ってくる。

その粘り強さが、どこか“恋のライバル”らしさを表しており、ミルクとヨーグルの恋路を邪魔し続ける存在として物語性を強めている。

プレイヤーの中には、むしろナッツの行動パターンを観察したり、「ナッツが近づいてくるタイミングが可愛い」と感じる人も多く、悪役でありながら人気キャラクターとして愛されている。

● ヘリコプター ― 小さなご褒美キャラクター

ゲームBモードに登場する“ヘリコプター”は、画面をゆっくりと横切るボーナスキャラクターである。

取ると得点が加算されるだけの存在だが、その愛らしい動きと登場タイミングの絶妙さから、ファンの間では隠れた人気キャラとなっている。

ヘリコプターの魅力は、ゲームの緊張感を一瞬やわらげる“癒しの存在”であること。

敵に追われながらも、画面の端に小さく飛んでくるその姿を見ると、思わず取りに行きたくなる――しかし、それを狙いすぎると落下したり敵に接触してミスになる。

この「取るか、我慢するか」の駆け引きが、ゲームプレイにちょっとしたスパイスを与えている。

さらに、ヘリコプターが登場する際の効果音が可愛らしく、子どもたちに人気だった。

中には、「ヘリコプターを取ることだけを目標にして遊んでいた」という声もあるほどで、サブキャラながら強い印象を残している。

● 飛行船 ― お邪魔キャラでありながら存在感抜群

同じくゲームBで登場する“飛行船”は、ヘリコプターとは対照的にプレイヤーの脅威となる存在である。

画面をゆっくりと漂いながらも、触れると即ミスになるため、見た目のかわいさに反して非常に厄介。

しかし、そのデザインと動きの緩さから、ある意味“愛すべきトラブルメーカー”として人気を集めた。

飛行船は、ステージの背景と同系色で描かれることが多く、最初のうちは「気づかずにぶつかる」ということも多かった。

だが、それを理解した上で避けられるようになると、プレイヤーは達成感を覚える。

このように、“最初は厄介だが慣れると楽しい存在”という点で、飛行船は単なる敵ではなく“ゲームに深みを与えるキャラクター”として機能している。

また、飛行船のふわふわとした軌道は、どこか間の抜けた動きであり、ミルクやナッツたちと同じくユーモアが感じられる。

そのため、失敗しても「またやられたけど笑ってしまう」という声が多く、緊張と和みのバランスをとる存在になっている。

● 火の玉 ― シンプルながら強い印象を残す敵

ボーナスステージで登場する“火の玉”は、プレイヤーの進路を妨害するお邪魔キャラクターだ。

画面の左右から高速で飛んでくるため、初心者には非常に手強い存在だが、動きが規則的で、慣れればタイミングを読んで避けられるようになる。

この“最初は怖いが、やがて克服できる”という構造が、プレイヤーの成長を感じさせる優れたデザインだった。

火の玉は、当時のハード制約下でも炎らしいアニメーションが再現されており、赤とオレンジの点滅が印象的。

ボーナスステージの緊張感を演出する役割として欠かせないキャラクターであり、単純ながらゲーム全体のリズムを引き締める重要な存在だった。

“火の玉”は名前もなくセリフもないが、その動きのインパクトだけで多くのプレイヤーの記憶に残った。

レトロファンの中には、「この火の玉が子どもの頃のトラウマだった」という声すらあるほどだ。

● プレイヤーが感じたキャラクターの魅力まとめ

『ナッツ&ミルク』に登場するキャラクターたちは、どれも表情が少なく、言葉を発しない。

それでも、動きや色、行動パターンによって“個性”が明確に伝わってくる。

これこそが、ハドソンのキャラクターデザインが優れていた証である。

ミルク:プレイヤー自身を投影できる素朴な主人公。

ヨーグル:目的と癒しを兼ね備えた存在。

ナッツ:憎めないライバル。

ヘリコプター&飛行船:リスクと報酬の象徴。

火の玉:短い登場ながら印象に残る挑戦的な敵。

どのキャラクターもシンプルな造形の中に“感情を想像させる余白”を持っており、プレイヤーの想像力によって命が吹き込まれる。

このような“無言のドラマ”が展開されることこそ、『ナッツ&ミルク』という作品が長年愛される理由の一つだ。

● 総括:キャラクターたちが作り出す温かい世界

『ナッツ&ミルク』のキャラクターたちは、互いに敵対していながらも、どこか憎めず、すべての存在が世界観の一部として調和している。

ミルクの奮闘、ヨーグルの微笑み、ナッツの追跡、飛行船の漂い――どれもがこのゲームの小さな物語を形作っている。

プレイヤーが“好きなキャラクター”を一人に絞れないのは、それぞれが違った魅力を持っているからだ。

そしてそのバランスこそが、『ナッツ&ミルク』という作品の魅力を支えている。

この世界に悪人はいない。ただ少し不器用で、まっすぐで、愛らしい存在たちが、今日もフルーツのステージを駆け回っている。

それが、このゲームが今なお“心温まる名作”として語り継がれる最大の理由だろう。

[game-7]

■ 中古市場での現状

● 発売から40年を経た現在の価値

1984年7月20日に発売された『ナッツ&ミルク』は、ファミリーコンピュータ初期のソフトとして歴史的にも価値の高い作品である。

そのため、現在の中古市場では「プレイ目的」よりも「コレクション目的」で取引されるケースが多くなっている。

特に、ハドソンが任天堂以外のサードパーティとして初めてファミコンソフトをリリースしたという記念碑的な背景を持つため、レトロゲーム愛好家の間では資料的価値が高く評価されている。

ただし、知名度の面では同時発売の『ロードランナー』に押され気味であり、メジャータイトルと比べると市場での流通量はやや多い。

そのため、プレミア価格というよりは“安定した人気価格帯”で推移しており、保存状態によって価値が大きく変動するのが特徴だ。

箱・説明書付きの完品はもちろん、未使用・未開封の状態であればコレクターズアイテムとして数万円台に達することもある。

● ヤフオク!での取引傾向

ヤフオク!では、出品数自体は常に一定数あり、1,000~3,500円前後で取引されることが多い。

状態に応じて価格差が顕著で、以下のような傾向が見られる。

カートリッジ単体(箱・説明書なし):1,000円~1,800円前後

箱・説明書付き良品:2,000円~2,800円前後

完品・美品(外箱の色褪せなし):3,000円台半ば~4,000円前後

未開封または新品同様:5,000円~7,000円程度

また、ハドソンの旧ロゴがはっきり残っている初期ロット品は、コレクターの間で人気があり、同程度の状態でも他より数百円高く落札される傾向にある。

一方、外箱に経年劣化(擦れ、日焼け、角つぶれ)が見られるものは価格が下がりやすく、即決形式で安価に出品されるケースも多い。

オークション形式の場合、終了間際に複数の入札が集中することも珍しくなく、特に完品・美品はコレクター同士の競争が起きやすい。

とはいえ、『ゼルダの伝説』や『マリオブラザーズ』といった人気作に比べると落札価格は比較的穏やかで、“入手しやすい名作”として安定した需要を保っている。

● メルカリでの販売状況

フリマアプリ「メルカリ」では、出品数・取引数ともにヤフオク!以上に多く、回転率の高いタイトルとして知られている。

特に「動作確認済み」「箱あり・説明書付き」といった出品が中心で、1,400~2,800円あたりが最も売れやすい価格帯である。

傾向としては以下の通り:

「箱あり・動作確認済・美品」:2,000~2,500円で即売れ傾向

「カートリッジのみ」:1,200円前後で安定

「説明書欠品」:1,000円台前半

「未使用・コレクター向け」:3,000円以上で出品されるも、売れるまで時間がかかる

また、メルカリでは出品者の写真の撮り方や説明の丁寧さが価格に大きく影響している。

丁寧に撮影された美しい外箱やタイトルロゴの写真が添えられた出品は、やや高値でも購入されやすい。

一方、状態説明が曖昧なものは“ジャンク扱い”として扱われ、安価でも売れ残るケースが多い。

メルカリ特有の「送料無料・即購入OK」などの条件が人気を左右しやすく、発送が早い出品者は評価が高くリピーターも多い。

全体として、『ナッツ&ミルク』は“気軽に手に入るレトロゲーム”として人気が持続している。

● Amazonマーケットプレイスでの価格動向

Amazonのマーケットプレイスでも『ナッツ&ミルク』は定期的に出品されており、価格はやや高めに設定されている傾向がある。

2025年現在の相場は以下の通りである:

中古(可~良い):2,800~3,800円前後

中古(非常に良い):3,500~4,500円程度

コレクター品(未開封・完品):5,000円~6,800円程度

Amazon倉庫から発送される“Prime対応”商品は、送料込みで3,000円台後半が主流。

説明文には「レトロゲームにつき動作保証なし」と記されている場合が多いが、Amazonの信頼性や返品保証を理由に購入されるケースが増えている。

また、時折「ハドソンヒストリー」などのレトロ特集に合わせて価格が一時的に上昇する傾向もあり、タイミングによっては数百円の差が出る。

市場全体では、価格変動は穏やかであり、安定した“中堅クラスのコレクターズソフト”として定着している。

● 楽天市場での取り扱い

楽天市場では、レトロゲーム専門店や中古ショップが出店しており、主に「中古・完品」状態のものが販売されている。

価格帯はおおむね2,800~4,000円前後で推移し、特に「箱付き・説明書付き・動作保証あり」の商品が多い。

楽天市場の特徴は、ショップごとに“コンディションランク”を明記している点であり、Aランク(美品)・Bランク(並品)などの表記が購入判断の助けになっている。

また、ショップによっては外箱やカートリッジを丁寧にクリーニング・メンテナンスしており、見た目の綺麗さを重視するコレクター層からの支持が厚い。

一方で、楽天では送料が別途かかるケースが多く、総額ではメルカリやヤフオクよりも若干高めになることもある。

それでも、信用あるショップから購入したい層にとっては安心感があり、レビュー評価の高い店舗ではリピーターも多い。

総じて、楽天市場では“品質と信頼を重視する層向け”の市場として機能している。

● 駿河屋での販売動向

中古ゲーム専門店として知られる「駿河屋」でも、『ナッツ&ミルク』は長年取り扱われ続けている。

2025年現在、価格帯は以下の通り:

箱・説明書あり(完品):2,200~2,980円前後

カートリッジ単体:1,000~1,500円前後

状態Aランク(美品):3,000円前後

在庫切れ時の再入荷通知:頻繁に登録あり

駿河屋は状態評価が厳格であり、「並品」として販売されているものでも実際は比較的良好なコンディションであることが多い。

そのため、コレクターだけでなく「実際に遊びたいプレイヤー」からも人気が高い。

また、駿河屋では特定タイトルの特集セールが定期的に開催されており、そのタイミングで『ナッツ&ミルク』が一時的に在庫切れになることもある。

つまり、本作は今なお一定の需要を維持しているロングセラー中古タイトルといえる。

● ファミコンミニ・リメイク版の影響

2005年の『ハドソンベストコレクションVol.4 謎解きコレクション』に収録されたことにより、オリジナル版の価値が再注目された時期があった。

また、2016年以降の「ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ」ブームにより、レトロゲーム市場全体の相場が上昇。

それに伴って、『ナッツ&ミルク』も“懐かしの一本”として再評価され、価格が一時的に高騰した。

ただし、リメイク版や配信版の存在により「実機で遊ばなくてもいい」という層が増え、近年は価格が安定。

現在では“コレクション目的・資料目的”の購入が中心となっている。

それでも、「本物のカートリッジでプレイしたい」という根強いファンは多く、特に実機で動作することを確認済みの品は高く評価される。

● コレクターズアイテムとしての位置づけ

『ナッツ&ミルク』は、“ファミコン黎明期の象徴的作品”として、コレクターズアイテム的な意味合いが強い。

特に、ハドソンの歴史を語るうえで欠かせない一本であり、ボンバーマンやスターフォース以前の“原点的作品”として位置づけられている。

そのため、単体のゲームとしての価値だけでなく、「ハドソン初期パッケージを揃える」「任天堂とハドソンの協業史を追う」といったテーマで収集されることが多い。

また、当時の外箱デザインやロゴ印刷の違いによる“微妙なバリエーション”を集めるマニアも存在する。

こうした背景から、『ナッツ&ミルク』は高額ではないが“文化的価値の高い一本”として、コレクターの棚に並び続けている。

● 総括:穏やかな人気を保ち続けるレトロ名作

『ナッツ&ミルク』の中古市場における現状を総合すると、

高騰していないが安定した需要がある

コレクション性とプレイ性の両方を兼ね備えている

状態次第で価格差が大きい

という3点に要約できる。

40年以上経った今でも市場から姿を消さないのは、ハドソンのブランド力と作品の愛され方の証拠である。

派手なプレミア価格こそ付かないが、確かな存在感を保ち続ける『ナッツ&ミルク』は、“レトロゲームの原点的名作”として今もなお多くの人にコレクションされている。

✅ まとめ

カートリッジ単体:1,000~1,800円前後

完品:2,500~3,800円

美品・未開封:5,000円以上

市場全体は安定傾向、希少価値よりも“愛着価値”が高い

『ナッツ&ミルク』は、もはや価格よりも“想い出を手にする一本”として取引される、そんな時代を超えた存在になっている。