【発売】:エレクトロニック・アーツ

【発売日】:1994年3月26日

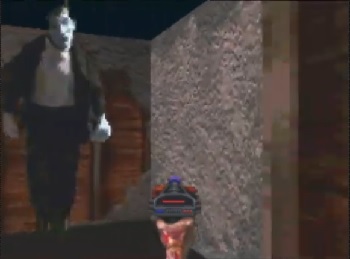

【ジャンル】:ファーストパーソン・シューティングゲーム

■ 概要

発売背景と時代性

1994年3月26日、エレクトロニック・アーツは次世代機として注目を集めていた3DO向けに『バーチャルホラー 呪われた館』を発売した。当時の家庭用ゲーム市場は、スーパーファミコンやメガドライブが主流であり、3DOは高額な価格設定と高度なマルチメディア機能で「ハイエンド志向」のプレイヤーにアピールしていた。その中で登場した本作は、ホラーを題材にしたアクションアドベンチャーであり、従来の日本製コンシューマーゲームとは一線を画す洋風の演出と雰囲気を前面に押し出していた。

舞台設定とストーリー

物語の舞台は「呪われた館」と呼ばれる古びた洋館。そこはかつて魔術師が禁忌の儀式を行い、亡霊や怪物を呼び寄せてしまったとされる場所である。プレイヤーは「ウィッチハンター」として、館に封じられていた邪悪な存在を再び封じ込めるために行動する。館の内部には数々の部屋や仕掛けが存在し、それぞれに怪異が潜んでいる。最終的な目的は、館内に散らばった黄金のかけらを集め「黄金のマスク」を完成させることであり、それによってモンスターを封印することができる。

ゲームシステムの特徴

本作は3D視点による探索型アクションアドベンチャーで、当時としては斬新な体験を提供していた。プレイヤーは館内を自由に移動しながら、霊光線銃と呼ばれる特殊な武器を駆使して亡霊や死神と戦う。敵は単なる障害物ではなく、部屋ごとに異なる性質を持ち、時に急襲してくるため緊張感を常に強いられる。また、アイテムを収集しながら謎解きを行う要素も含まれており、プレイヤーは行動の優先順位を考えながら進まねばならない。

黄金のかけら収集とステージクリア

本作のゲーム進行の核となるのが「黄金のかけら」の収集である。各ステージ内には複数のかけらが隠されており、探索と戦闘を経てそれらを集める必要がある。全てのかけらを集めた後、ゴール地点にたどり着くことでステージクリアとなる。このシステムは単なるアクションではなく、探索と慎重な計画性を求める構造となっており、ホラーゲームとしての緊張感とアドベンチャー要素が巧みに融合している。

ホラー演出と雰囲気

タイトルが示す通り、本作は「恐怖の雰囲気」を全面に押し出している。館の暗がりを進む際には不気味な効果音や突然の幽霊の出現がプレイヤーを驚かせる。グラフィックは当時の3DOの性能を活かしたもので、リアルタイム描画とプリレンダ映像を組み合わせて臨場感を演出していた。また、幽霊や死神などのクリーチャーデザインは西洋ホラーを強く意識したもので、日本のホラー作品とは一味違う不気味さを放っていた。

システム上の制約と3DOらしさ

3DOはハードのスペックこそ高かったが、当時のソフト開発環境やストレージの問題から、ゲームプレイの面で制約も多かった。本作でもロード時間や操作性に多少の難があったとされるが、その制約が逆に「不安定さ」や「緊張感」と結びつき、ホラー体験を強化する効果をもたらしたと見ることもできる。実際に、プレイヤーはロード中の暗転や突然の音に心を乱されることも多く、それ自体が恐怖演出の一部のように感じられた。

当時の独自性

『バーチャルホラー 呪われた館』は、同時期に流行していた「実写取り込み型ホラーゲーム」とは一線を画し、独自の3D演出で臨場感を生み出していた点が特徴的であった。ホラーを題材にしたゲーム自体は珍しくなかったが、「黄金のマスクを完成させる」という明確な目標設定と、武器による戦闘と探索の融合は当時としては新鮮で、後のサバイバルホラーの基礎的要素とも通じるものがある。

■■■■ ゲームの魅力とは?

恐怖と緊張感を支える演出

『バーチャルホラー 呪われた館』の魅力を語るうえで外せないのが「恐怖の演出」である。館の内部は薄暗く、どこから亡霊が現れるか分からない状況に常に置かれる。プレイヤーは一歩進むごとに緊張を強いられ、耳を澄ませて足音や風の音を拾う。その音に反応して銃を構えるが、何も現れなかった時の虚しさや、逆に気を緩めた瞬間に背後から襲いかかってくる亡霊の存在が、他のジャンルのゲームでは味わえない独特の体験を与えてくれる。単なる敵キャラクターではなく「不意打ちの恐怖」が組み込まれている点こそ、本作の真骨頂といえる。

探索と戦闘のバランス

本作はアクションゲームでありながら、ただ敵を倒すことが目的ではない。館の中を探索し、仕掛けを解き、黄金のかけらを集めるという「アドベンチャー性」と、武器を構えて亡霊を撃退する「アクション性」が同時に求められる。これらの要素が絶妙に配合されているため、プレイヤーは常にどちらの行動を優先すべきかを考えながら進む必要がある。例えば、敵を無視して探索を優先すればダメージを受けてしまう危険があり、逆に戦闘ばかりに集中していては黄金のかけらを見逃す可能性がある。緊張感と戦略性を両立させた構造が、遊び応えを一層高めている。

黄金のマスクを巡る達成感

館内に散らばった黄金のかけらを集め、最終的に「黄金のマスク」を完成させるという目的は、単なるホラー演出に終わらせない推進力を持っている。プレイヤーは恐怖に耐えながらも、この収集と組み立てによる進行感覚に支えられ、前進を続けることができる。全てのかけらを手に入れた時の達成感は大きく、ただ怖がらせるだけの作品ではなく「目的達成型のホラーアドベンチャー」としての魅力を強調している。

霊光線銃という武器の存在感

本作の戦闘を支える「霊光線銃」は、他のアクションゲームにおける銃火器とは異なる存在感を持っている。一般的な銃が持つ破壊力ではなく、霊的存在を祓うための特殊なエネルギー兵器であることが設定上強調されており、その使用感はあくまで「退魔の儀式」の一部のような印象を与える。プレイヤーは弾数管理や照準合わせに神経を使いながらも、この武器を撃つたびに「悪霊を浄化している」という達成感を味わえる。この演出がホラーとアクションを融合させ、ゲーム体験を独自のものにしている。

西洋的ホラーの雰囲気

日本で制作されたホラーゲームの多くは和風の怪談や心理的恐怖を題材にすることが多いが、『バーチャルホラー 呪われた館』は明確に西洋的なホラーの要素を強く打ち出している。館そのもののデザインは古びた洋館であり、そこに棲む亡霊や死神の造形も西洋の伝承やゴシックホラーを意識したものだ。これにより、プレイヤーは異国の文化に触れるような感覚を覚え、日本のホラーに慣れた人にとっても新鮮な恐怖体験を提供していた。吸血鬼を思わせるシルエットや、ヨーロッパの悪魔学に由来するモチーフなど、デザイン面での異質さが作品の魅力を底上げしている。

マルチメディア機能の活用

3DOならではのCD-ROM容量を活かし、演出にはプリレンダ映像や多彩な効果音がふんだんに盛り込まれている。特にサウンド面は力が入れられており、不気味な環境音や突然の叫び声、怪しい囁き声などがスピーカーから流れることで臨場感を増していた。プレイヤーは視覚だけでなく聴覚を通じても恐怖を味わうことになり、ただのアクションではない「総合的なホラー体験」として楽しむことができた。

挑戦的なゲームデザイン

本作はプレイヤーに「恐怖」と「不安定さ」を味わわせることを意図して設計されている。操作性や難易度の高さも含め、常に気を抜けない状態に置かれることが特徴だ。時にはプレイヤーに不親切とも思える仕様が存在するが、それすら「館の呪い」の一部として機能しているように感じられる。プレイヤーが自らの勇気と忍耐力を試される感覚は、ホラーゲームならではの醍醐味であり、他のジャンルでは得られない緊張感を提供する。

唯一無二の没入感

当時としては珍しい「一人称視点」での館探索は、プレイヤーを完全にゲームの中に引き込む要素となっていた。視界に広がるのは主人公の目線そのものであり、恐怖もまた自分自身に迫ってくるように感じられる。この没入感は後のサバイバルホラー作品に引き継がれていく要素のひとつであり、本作が果たした役割の大きさを物語っている。

■■■■ ゲームの攻略など

基本操作と立ち回りの心得

『バーチャルホラー 呪われた館』を攻略する上でまず押さえておきたいのは、操作に慣れることである。3DOというハードは他機種に比べて独特なボタン配置を持っており、霊光線銃の照準合わせや移動のレスポンスに慣れるまでは苦戦することが多い。プレイヤーは序盤で操作感覚をつかむことが肝要で、特に「照準を素早く合わせる練習」を繰り返すことで戦闘の安定度が大きく増す。無理に進めようとせず、序盤の敵を利用して「銃の撃ち方」「回避の仕方」を体に覚え込ませるのが最初の攻略ポイントだ。

館内探索の優先順位

館は広大で複雑な構造を持ち、どの部屋から探索するかによって攻略の効率が大きく変わる。基本的なセオリーとしては、まず「出入り口に近い部屋」から確認していくのがよい。遠くの部屋に先に踏み込むと、帰路で多くの敵に遭遇して体力を消耗するリスクがあるからだ。また、マップの把握は必須であり、見取り図を自作するプレイヤーも少なくなかった。重要なアイテムが置かれている場所や、敵が頻繁に現れる危険区域を記録しておけば、次回以降の挑戦で確実に活かすことができる。

黄金のかけらの集め方

ステージごとに散らばっている黄金のかけらは、攻略の要となる収集要素である。かけらは必ずしも一本道に配置されているわけではなく、隠し部屋や仕掛けを解かないと入手できない場合も多い。そのため「全ての扉を開ける」意識が重要で、特に壁に違和感のある場所や、通常とは異なる模様の床は調べる必要がある。敵を倒すことで入手できるケースもあるため、戦闘を避けすぎるのも考えものだ。効率を考えるなら「部屋を探索しつつ倒せる敵は倒す」というバランスが求められる。

霊光線銃の使いこなし

本作での戦闘の基本は霊光線銃による射撃だが、単に連射するだけでは効率が悪い。敵によって弱点となる部位が異なり、亡霊系の敵には頭部を狙うと大きな効果があり、死神型の敵には胴体中央を撃ち抜くのが有効である。加えて、エネルギー残量には限界があるため「無駄撃ちしない」ことが鉄則となる。暗闇の中で不用意に光を放つと敵を呼び寄せる演出もあるため、状況判断が問われるのだ。この緊張感の中で的確に銃を扱えるかが、攻略の成否を大きく左右する。

体力とリソース管理

プレイヤーの体力は限られており、回復手段は決して多くない。館の中で手に入る回復アイテムは数が限られているため、無駄なダメージを避ける工夫が欠かせない。例えば、無理に敵を倒さず「避ける」という選択を取ることも有効だ。さらに、弾数管理と同様に体力の温存を意識することで、後半の難関ステージに余裕を持って挑める。長期的なリソース配分を考えながら行動する点は、サバイバルゲーム的な要素を持っており、本作が単なるアクションに留まらない奥深さを示している。

仕掛けと謎解き要素

館にはさまざまな仕掛けが用意されている。暗号の書かれた壁、隠し扉、特定のアイテムを組み合わせなければ開かない錠前など、プレイヤーを悩ませる仕掛けが多数存在する。これらは単純な「キーアイテムを探す」という枠を超えており、時には「敵を全滅させないと開かない部屋」や「光を当てることで初めて現れる文字」といった工夫も見られる。謎解きに行き詰まった場合は、館の中で手に入る書物やヒントを参照するのが効果的だ。こうした知恵比べ要素は、本作を単なるホラーアクションではなく「頭脳も使う冒険」として際立たせている。

難易度とリトライ性

本作は全体的に難易度が高めに設定されている。敵の出現タイミングが不意打ち気味であるため、初見ではダメージを避けるのが難しいことも多い。しかし一度プレイを重ねれば、出現パターンや仕掛けの位置を覚えることができ、徐々に攻略の道筋が見えてくる。死んで覚えることが前提の作りであり、この「学習の積み重ね」が本作のリトライ性を高めている。プレイヤーは恐怖に耐えつつ少しずつ前進する達成感を味わうことができるだろう。

裏技・小技の存在

当時のゲーム雑誌などでは、いくつかの小技や裏技が紹介されていた。例えば、特定の入力を行うことで体力が回復する隠しコマンドや、館の特定の壁に向かって撃つことでアイテムが出現する隠し要素が存在したとされる。これらは必須ではないが、知っていると攻略をぐっと楽にできるため、一部のプレイヤーにとっては「館の秘密を暴く楽しみ」として重要な要素になっていた。こうした小技はコミュニティの中で共有され、プレイヤー同士の交流を生み出す要因にもなった。

恐怖と攻略の両立

最大の攻略ポイントは「恐怖に呑まれないこと」である。突然現れる敵や不気味な演出に心を乱されると、冷静な判断ができなくなり、無駄な被弾や探索ミスにつながる。攻略法を理解していても、精神的に動揺すれば失敗するのが本作の厳しさである。だからこそ、プレイヤーはゲームを単に「クリアする対象」としてではなく「恐怖に耐える試練」として受け止め、精神面のコントロールを含めて挑む必要がある。この点において本作は、ホラーゲームの枠を超えた「心理的挑戦」としての価値を持っているといえる。

■■■■ 感想や評判

発売当時のプレイヤーの第一印象

1994年に『バーチャルホラー 呪われた館』がリリースされた時、プレイヤーの多くは「これまでにない恐怖体験が家庭で味わえる」という強い衝撃を受けた。従来のアクションゲームやホラー作品とは異なり、一人称視点による没入感はまるで自分自身が洋館をさまよっているかのようで、当時のユーザーに鮮烈な印象を残した。特に、突然現れる亡霊や死神の演出に驚き、思わず声を上げてしまったという体験談が多く寄せられていた。

ゲーム雑誌での評価

当時のゲーム誌でも本作は注目を集め、レビュー記事では「3DOのポテンシャルを生かした恐怖演出」「音響効果の完成度」に高い評価が与えられた。一方で、「操作性の難しさ」や「ロード時間の長さ」については賛否が分かれた。評論家の中には「恐怖体験を優先するあまり遊びやすさを犠牲にしている」と指摘する声もあったが、それすら「不安定さが恐怖を増幅させている」と肯定的に捉える意見もあった。結果として評価は分かれつつも、ホラーゲーム史において一石を投じた作品であることは確かだと総括されていた。

プレイヤーコミュニティでの反応

インターネットが普及する前の時代、本作についての感想は主に雑誌投稿欄やゲームショップでの会話を通じて共有されていた。プレイヤーたちは「本当に怖くて一人では遊べなかった」「友人と交代でプレイした」というエピソードをよく語っている。恐怖を共有し合うことで楽しさが倍増するゲームとして位置づけられ、ホラー映画を一緒に観る感覚に近い交流が生まれていた点も興味深い。

海外市場での受け止め方

エレクトロニック・アーツが関わったタイトルであるため、本作は海外市場でも一定の認知を得ていた。欧米のプレイヤーからは「洋館の雰囲気が本格的でリアル」「西洋的ホラーが身近に感じられる」と好意的に受け止められた。一方で、日本以上に操作性の難しさやグラフィックの粗さを批判する声も強く、ホラー体験そのものよりもゲーム性に重点を置いた評価が多かった。とはいえ、欧米でも「実験的な作品」として注目を集めたことは間違いなく、3DOのラインナップにおける特色ある一本と認識されている。

恐怖体験としての高評価

全体として、プレイヤーから最も多く寄せられた感想は「怖さ」に関するものである。暗闇の中から突如として現れる幽霊の演出、心臓の鼓動を模したようなBGM、そして不気味な環境音が織りなす空気感は、当時のどの家庭用ゲームよりも恐怖感を煽った。特に、「コントローラーを握る手が震えた」「ヘッドホンでプレイすると恐怖が倍増した」という具体的な証言は、本作がいかに強烈な没入体験を与えたかを物語っている。

賛否両論を生んだゲーム性

一方で、批判的な意見も少なくなかった。操作が直感的ではなく、敵の攻撃を避けにくい点やロードのテンポの悪さが、ホラー体験の没入感を削いでいると感じるプレイヤーもいた。また、黄金のかけら収集という目的が単調に感じられ、繰り返しプレイするうちに「怖さが薄れて作業感が出てくる」という意見も存在した。しかしこの批判すらも、「一度限りの強烈な体験を楽しむ作品」として本作を肯定する材料になっていたのが興味深い。

後のホラーゲームへの影響

後世のホラーゲームファンの間では、『バーチャルホラー 呪われた館』が後のサバイバルホラーの礎の一つになったと評価されることが多い。特に「探索と戦闘を組み合わせた構造」「館という閉鎖空間を舞台にする形式」「一人称視点での没入感」は、後年の名作ホラータイトルに通じる要素として語られる。作品単体の完成度には賛否があったものの、ホラーゲームの発展に果たした役割を評価する声は年々高まっている。

現在のプレイヤーの再評価

近年、レトロゲームブームの中で再び注目されるようになった本作は、当時以上に「実験的で挑戦的な作品」として評価されることが多い。最新のホラーゲームと比べれば技術的には粗削りだが、その不完全さこそが逆に「当時ならではの恐怖体験」として魅力的に映る。今のプレイヤーは「洗練されたホラー」ではなく「素朴で直接的な恐怖」を求めて本作に価値を見出しており、リバイバル的に楽しむ層が広がっている。

総合的な評価

まとめると、『バーチャルホラー 呪われた館』の感想や評判は、操作性やゲーム性に対する批判がありながらも、「恐怖演出における革新性」「3DOならではの実験的挑戦」という点で高く評価されてきた。今となっては幻のソフトに近い存在でありながら、プレイヤーに与えた印象の強烈さは今も語り継がれている。恐怖を売りにしたゲームが数多く存在する中で、本作がいまだに名を挙げられるのは、そのユニークさと体験の強度が並外れていたからに他ならない。

■■■■ 良かったところ

臨場感あふれる一人称視点

本作の最大の魅力の一つは、一人称視点による強烈な没入感だ。プレイヤーが操作するキャラクターの目線そのままで館を探索するため、背後に潜む気配や正面から迫る亡霊が、まるで自分に向かって襲いかかってくるかのように感じられる。当時としてはまだ珍しい視点方式であり、プレイヤーに「本当に館の中を歩いている」ような感覚を与えてくれた。恐怖と興奮がダイレクトに伝わる演出は、後のホラーゲームにも影響を残す要素となった。

音響表現の完成度

サウンドデザインも高く評価される要因だ。館内に響く木のきしむ音、遠くから聞こえる呻き声、そしてプレイヤーの背後から突然耳元に囁きかけるような効果音は、恐怖を増幅させる大きな要素となった。特に3DOの音響能力を活かした立体的なサウンドは、ヘッドホンでのプレイ時に絶大な効果を発揮し、プレイヤーの心臓をわしづかみにするような緊張感を生み出した。多くのプレイヤーが「音で驚かされた」という感想を残していることからも、その完成度の高さが伺える。

独創的なゲームシステム

ただの恐怖体験ではなく、「黄金のかけらを集めて黄金のマスクを完成させる」という明確な目的を持たせた点も評価されている。この要素があることで、プレイヤーは恐怖に耐えながらも「次のかけらを探そう」という前向きな動機を維持できた。単純に敵を倒すだけではなく、探索と収集の達成感が組み合わさることで、ホラーアクションに奥深さが生まれている。

霊光線銃のユニークな存在感

戦闘に用いる霊光線銃は、ただの銃火器ではなく「悪霊を祓うための武器」として設定されており、その演出がユニークだった。撃つたびに光が広がり、敵が消え去る瞬間には「浄化した」という手応えがある。この演出はプレイヤーに「ただ怖がるだけではなく、反撃して勝つ」というカタルシスを与え、ホラーゲームにありがちな受動的恐怖だけでなく「能動的な達成感」も味わえるようになっていた。

緊張感を生み出すゲームバランス

回復アイテムやエネルギーの残量が限られているため、常に緊張を強いられるゲームバランスも好意的に受け止められた。行動一つひとつにリスクが伴い、「敵に遭遇するかもしれない」という不安が常に頭をよぎる。そのため、アイテムを手に入れた時の喜びや、危機を切り抜けた時の安堵感がひときわ大きなものとなる。ゲームが持つ難しさを「スリル」として肯定的に感じるプレイヤーにとって、本作は非常に刺激的な体験を提供していた。

西洋的ホラーの新鮮さ

日本のゲーマーにとって、西洋的ホラーの雰囲気は新鮮そのものだった。古びた洋館、死神や亡霊といったクリーチャー、そして悪魔学を思わせるモチーフは、従来の和風怪談的な恐怖とは異なる魅力を放っていた。この異国情緒あふれる舞台設定により、プレイヤーはまるで海外のホラー映画を自ら体験しているような感覚を得ることができたのだ。結果として「恐怖」と「異文化体験」が同時に味わえるユニークな魅力が生まれた。

挑戦的で意欲的な作品姿勢

『バーチャルホラー 呪われた館』は、エレクトロニック・アーツと3DOという組み合わせならではの実験的な精神が表れていた作品でもある。従来の「遊びやすさ」を重視した設計から一歩踏み出し、あえて操作の難しさや不親切さを残すことで恐怖体験を強めるというアプローチは、当時としては挑戦的であった。この挑戦が成功か失敗かは議論の余地があるが、プレイヤーに強烈な印象を残した点は間違いなく「良かったところ」に数えられる。

マルチメディア時代の象徴

本作はCD-ROMを活用した演出を積極的に取り入れ、動画的な表現や効果音を駆使していた点でも高く評価されている。映像とゲームの境界線を曖昧にしようとする試みは、まさに1990年代前半の「マルチメディア時代」を象徴するものだった。この時代の実験的なゲームの中でも、本作は特に「恐怖の演出」にその技術を応用していたことから、時代を代表する一本として記憶に残っている。

唯一無二の体験としての価値

総じて、本作は「遊びやすさ」や「万人受け」よりも、「一度体験したら忘れられない衝撃」を優先した作品である。その結果、すべてのプレイヤーに受け入れられたわけではないが、強烈な印象を残すことには成功している。恐怖、緊張、達成感が渾然一体となったゲーム体験は、後年になっても「一度はプレイする価値がある作品」として語り継がれるようになった。

■■■■ 悪かったところ

操作性の不親切さ

『バーチャルホラー 呪われた館』で最も多くのプレイヤーから指摘されたのが操作性の難しさだ。3DOのコントローラーは独特な配置をしており、霊光線銃の照準を合わせる動作や移動のレスポンスに癖が強かった。そのため、敵が突然現れた時に素早く対応できず、不必要にダメージを受けてしまうケースが頻発した。ホラー体験としての緊張感を高める要素とも言えるが、純粋な「遊びやすさ」という点では不親切であり、ストレスを感じたプレイヤーも少なくなかった。

ロード時間の長さ

CD-ROMを利用する3DOソフトの宿命でもあったが、本作はロード時間が比較的長く、テンポが削がれる場面が多かった。部屋を移動するたびに暗転が入り、次の画面が表示されるまで数秒の待機が必要となる。この待機時間は恐怖を煽る効果もあったが、繰り返しプレイをしていると「間延び」として感じられることが増え、ゲームテンポの悪さとして批判されることも多かった。

戦闘の単調さ

霊光線銃を使った戦闘はユニークではあるものの、ゲームが進むにつれて単調さが目立つようになる。敵の種類はある程度バリエーションがあるものの、攻略法が大きく変わるわけではなく、結局は「照準を合わせて撃つ」という繰り返しに終始してしまう。序盤は緊張感と恐怖で楽しめるが、中盤以降は「また同じような戦い方か」と飽きが出るプレイヤーもいた。

謎解きの不親切さ

館内の仕掛けや謎解きは雰囲気を高める要素ではあったが、ヒントが少なく理不尽に感じられる部分もあった。例えば、特定の壁に霊光線銃を撃たなければ進めない場面や、説明不足のまま「あるアイテムを特定の部屋に置く」という条件を満たさなければならない箇所など、初見では解決が難しいものが散見された。こうした「理不尽な難しさ」は、当時のゲーム誌でも改善を望む声として取り上げられていた。

グラフィックの粗さ

3DOの性能を活かした3D表現は当時としては革新的だったが、現実的にはポリゴン数が少なく粗さが目立った。特に暗闇での描画は不安定で、敵の姿が判別しづらい場面も多かった。恐怖を増幅する演出と解釈することもできるが、純粋に「見づらくて遊びにくい」という感覚を覚えるプレイヤーが多く、グラフィック面での不満は一定数存在した。

ゲーム進行の単調さ

ステージ構成が「黄金のかけらを集めてゴールする」という基本ルールに終始しているため、後半になると新鮮味に欠けると感じる人もいた。演出や敵配置で多少の変化はあるが、大筋の目的が同じため、長時間プレイすると作業感が出てしまう。恐怖という体験が一度薄れると、途端に「単調な収集ゲーム」に見えてしまうのが弱点でもあった。

プレイヤー層を選ぶ難易度

本作は全体的に難易度が高めに設定されており、アクションに不慣れなプレイヤーや、ホラーの緊張感に弱いプレイヤーにとっては挫折しやすい内容だった。敵の出現タイミングが不意打ちであるため、学習しない限り突破が難しく、初見では「理不尽」と感じる人も多かった。幅広い層に楽しんでもらうよりも「挑戦する人を試す」ゲーム設計になっていた点が、賛否を生む要因となっている。

説明不足なシナリオ

物語の骨格は「黄金のマスクを完成させる」という明快なものだが、それ以外の細かな設定や背景はほとんど語られない。なぜ館が呪われたのか、黄金のマスクがどういった経緯で砕けたのかといった部分は曖昧であり、プレイヤーの想像に委ねられている。想像の余地があると肯定的に捉える人もいたが、ストーリー性を重視するプレイヤーにとっては「中途半端に感じる」要素となっていた。

普及台数の少なさによる影響

ゲームそのものの出来というよりは外的要因だが、3DOというハード自体の普及台数が少なく、プレイできる人が限られていたことも「悪かった点」として挙げられる。せっかくのユニークな試みが広く共有されることなく、話題性が限定的になってしまったのは大きな痛手だった。プレイヤーコミュニティが小規模に留まったため、攻略情報や感想が十分に広がらなかったのも残念な点といえる。

総合的な不満点

総じて、本作の不満点は「恐怖体験を優先した結果、遊びやすさを犠牲にしている」という一点に集約される。操作性やテンポ、謎解きの不親切さなど、プレイヤーを突き放す要素が散見されるため、幅広い層に薦めにくいゲームとなっていた。しかし、それらは同時に本作を「挑戦的で記憶に残る作品」にしていた側面もあり、評価が二極化する要因ともなっていた。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

主人公・ウィッチハンター

まず多くのプレイヤーが印象に残ったのが、プレイヤー自身が操作する「ウィッチハンター」だ。彼は館に巣食う邪悪な存在を封印するために送り込まれた存在であり、その立ち位置は単なる探索者ではなく「使命を持った戦士」である。物語上の台詞や詳細な設定はほとんど語られないが、それがかえってプレイヤー自身を重ね合わせやすくしている。プレイヤーの分身として館を歩むことで、恐怖と緊張感がよりリアルに感じられ、「キャラクターに共感する」というより「自分がキャラクターそのものになる」という体験を味わえた点が評価されている。

死神(リーパー)の存在感

敵キャラクターの中でも圧倒的な存在感を放っていたのが「死神」だ。黒いローブをまとい、大鎌を携えた姿はホラー作品の象徴そのものであり、初めて遭遇した時の恐怖は多くのプレイヤーの記憶に刻まれている。彼は館の守護者的な立ち位置であり、倒すというより「避けるべき存在」として描かれている。その登場シーンは唐突で、暗闇の中から現れるシルエットや鎌の光にプレイヤーは心臓を鷲掴みにされた。恐怖を象徴するキャラクターとして、多くのファンに「好きな敵」として名前を挙げられている。

徘徊する亡霊たち

館の至る所に出現する亡霊たちも、忘れがたい存在だ。彼らは単純に敵として出現するだけでなく、「悲鳴を上げながら近づいてくる」「壁や床をすり抜けて現れる」など演出が多彩で、常にプレイヤーを不安にさせる役割を担っていた。中でも「顔の無い亡霊」や「突然背後から掴みかかる幽霊」は、プレイヤーに強烈な恐怖を与えた。こうしたバリエーション豊かな亡霊たちは、本作の象徴的キャラクター群として人気を集めている。

黄金のマスク

「キャラクター」と呼べるかは議論の余地があるが、本作の目的である「黄金のマスク」そのものもプレイヤーから愛着を持たれた存在だ。館内に散らばったかけらを集めて完成させる過程は、プレイヤーにとって単なる収集ではなく「物語の核心に近づいている」という実感を与えてくれる。完成したマスクの神秘的な輝きは、恐怖に支配された館の中で唯一の希望を象徴する存在として記憶されている。敵キャラではないが、多くの人にとって「心の支え」となったキャラクター的存在だった。

怪異のバリエーション

館には死神や亡霊以外にも、さまざまな怪異が登場する。例えば、蜘蛛のように壁を這い回るモンスター、突如として床から腕を伸ばしてくるゾンビのような存在など、いずれも一度見たら忘れられないインパクトを持っていた。彼らは決して主役級ではないが、「何が出てくるか分からない」という恐怖を演出する重要な役割を担っていたため、プレイヤーから「怖かったけど好き」と評されることが多かった。

サブキャラクター的存在

本作はほぼ主人公と怪異たちだけで構成されているが、館の中で拾える書物やメモに記された「過去の住人たち」の痕跡も一種のキャラクターとして存在感を放っている。直接姿を現すことはないものの、「この部屋で何が起きたのか」という断片的な記録を読むことで、プレイヤーは見えない人物像に想像を膨らませた。これらの「存在しないキャラクター」が館にリアリティを与え、恐怖を一層深めていた。

プレイヤーごとの「お気に入り」

興味深いのは、プレイヤーによって「好きなキャラクター」の選び方が大きく異なる点だ。死神の圧倒的存在感を挙げる人もいれば、無数に出現する雑魚亡霊を「一番怖かった」と語る人もいる。中には「黄金のマスクこそ本作の真のキャラクターだ」と主張するファンもいる。作品の構造上、登場人物の数は限られているが、それぞれのプレイヤーが異なる恐怖体験を通じて「心に残る存在」を見出していることは、本作のユニークさを示す証拠といえる。

キャラクターが生む没入感

総じて、本作に登場するキャラクターたちは、単なる敵やアイテムではなく「恐怖を象徴する存在」としてプレイヤーに深い印象を残した。彼らの行動や造形は館の雰囲気と結びつき、プレイヤーを常に緊張させ続ける役割を果たしていた。数こそ少ないものの、一体一体の存在感が際立っており、シンプルであるがゆえに心に刻まれるキャラクター群となっている。

[game-7]

■ 中古市場での現状

総合的な市場価値

『バーチャルホラー 呪われた館』は、3DOというハードのソフトであることから流通量が限られており、2020年代以降の中古市場では「希少ソフト」として扱われる傾向が強い。発売当時は話題性こそあったものの3DO自体の普及台数が少なかったため、流通数は極めて限られていた。結果として現在ではプレミア化しているわけではないが、入手難度が高い作品のひとつに数えられる。

ヤフオク!での取引状況

オークションサイト「ヤフオク!」では、本作の出品は非常に少なく、数か月に一度見かける程度ということも珍しくない。価格帯は状態によって大きく変動するが、概ね5,000円~9,000円前後で落札されることが多い。ディスクに傷がある場合や説明書が欠品している場合は5,000円を切ることもあるが、完品状態で保存状態が良いものは1万円を超える場合もある。特に「帯付き」「箱の角に傷がない」など美品はコレクター人気が高く、競り合いになるケースが散見される。

メルカリでの販売状況

フリマアプリ「メルカリ」では、ヤフオクに比べると出品頻度はやや高めだが、それでも常時複数が並ぶようなタイトルではない。価格は6,000円~10,000円程度で取引されることが多く、即購入されやすいのは7,000円~8,000円のレンジである。出品者によっては「動作確認済み」「初期動作保証あり」といった記載を強調し、安心感をアピールすることで高めの価格設定を維持している。購入者層は3DOコレクターやホラーゲーム愛好者が中心であり、「当時怖くて遊べなかったので今改めて挑戦したい」という理由で購入する人も少なくない。

Amazonマーケットプレイスでの取り扱い

Amazonの中古マーケットでも出品は確認できるが、こちらはさらに高額になる傾向がある。おおむね9,000円~12,000円で販売されており、状態が良いものや「出品者による動作保証つき」は1万2千円以上の価格が付けられることもある。流通量が少ないためか、Amazonでは価格が吊り上がりやすく、在庫がなくなるとさらに価格が高騰することも見られる。コレクターにとっては確実に入手できる利点があるが、費用面での負担が大きいのが難点だ。

楽天市場での取り扱い

楽天市場では、レトロゲームを専門に扱うショップが不定期に出品するケースがある。価格帯は7,000円~11,000円程度が主流で、状態説明が詳細に記されているものほど早く売れていく傾向にある。楽天市場の場合はポイント還元やセールがあるため、タイミングを見計らって購入することで実質的に安く入手できる可能性もある。とはいえ出品数が非常に限られており、常時在庫がある状況ではないため、購入希望者はこまめにチェックする必要がある。

駿河屋での販売状況

中古ゲームショップ大手「駿河屋」でも取り扱いが確認できるが、常時在庫があるわけではなく、入荷するとすぐに売り切れることが多い。価格は6,500円~9,800円程度で推移しており、他のフリマやオークションに比べて安定している印象がある。駿河屋は状態表記が細かく、箱や説明書の有無、ディスクの傷などが明記されているため、コレクターが安心して購入できる販売チャネルとして信頼されている。

美品・未開封品の価値

希少性が高いため、未開封品や極美品は特に高値で取引される。未開封品は数年に一度見かける程度で、その場合は15,000円~20,000円近くで出品され、コレクターが即決で購入することが多い。外箱のシュリンク状態や帯の有無が価格を大きく左右するため、保存状態の良いものはプレミア扱いされる。逆に「動作確認済み」でもディスクに深い傷がある場合は価値が大きく下がり、5,000円程度でしか売れないケースもある。

需要と供給のバランス

『バーチャルホラー 呪われた館』は知名度こそ高くないが、ホラーゲームファンや3DOコレクターの間では根強い人気を持っている。そのため需要は安定しているが、供給は非常に限られている。このアンバランスさが価格を支える大きな要因となっており、数年先も価格は大きく下がることはないと見られる。むしろレトロゲーム市場全体の価格高騰の流れに合わせて、さらに上昇する可能性がある。

現代における価値

今日の視点で見れば、『バーチャルホラー 呪われた館』は必ずしも万人向けの名作ではない。しかし、当時の3DOソフトとしての希少性、ホラーゲームの歴史に残る実験的な試み、そしてコレクターズアイテムとしての価値が重なり合い、今なお一定の評価を得ている。プレイ目的で購入する人は少数派だが、「所持することそのものに意味がある」ゲームとして位置づけられているのだ。

まとめ

総合的に見て、中古市場における『バーチャルホラー 呪われた館』は、決して安価に手に入る作品ではない。状態や販売チャネルによって価格差はあるものの、コレクターズアイテムとしての需要が根強く、今後も高値で取引され続けることが予想される。恐怖体験を再現するために購入するプレイヤーもいれば、ゲーム史に刻まれた実験的な一作として大切に保存するコレクターもおり、その存在価値は価格以上の意味を持っているといえるだろう。

[game-8]

![【中古】[3DO] 信長の野望 覇王伝 光栄 (19940916)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1002/4/cg10024055.jpg?_ex=128x128)