【中古】ファミリーコンピューター ロボット ジャイロセット

【発売】:任天堂

【開発】:任天堂

【発売日】:1985年

【ジャンル】:その他

■ 概要

ファミリーコンピュータと共に登場した異色の「ロボット」周辺機器

1985年、任天堂が家庭用ゲーム市場で圧倒的な存在感を示しつつあった時期に、同社はこれまでにない「夢のような玩具」を世に送り出した。それが『ファミリーコンピュータ ロボット(R.O.B./Robotic Operating Buddy)』である。これは単なるゲームソフトではなく、テレビ画面に映し出される信号を読み取り、実際に動作するロボット玩具をファミコンと連動させて遊ぶという、当時としては極めて革新的な試みだった。1980年代中期の家庭用ゲーム機の世界では、まだ人とテレビ画面との対話はコントローラーを介した単純な操作に限られていたが、このロボットはその「境界線」を一歩越える存在であった。

「光で動く」独自の通信システム

このロボットの動作原理は、ファミコン本体やコントローラーからの有線接続ではなく、画面に表示される「光信号」を受け取って動作するというものだった。ロボットの目の部分には光センサーが組み込まれており、ゲーム画面の発する点滅パターンを読み取ることで、腕を上げる、回す、つかむといった動作を行う。この方式は、かつて任天堂がアーケード事業時代に手掛けていた光線銃シリーズの技術を応用したものだ。つまり、画面から放たれる光によってプレイヤーの操作を反映させるという、光学的な双方向インターフェースが用いられていたのである。当時のテレビの種類によっては認識精度に差が出ることもあったが、それでも家庭でロボットが実際に動く様子は、まさに未来的で子どもたちの心を掴んだ。

ブロックセットとジャイロセットの2本柱

『ファミリーコンピュータ ロボット』は、単体では動作せず、専用ソフトと組み合わせて遊ぶよう設計されていた。その代表的なソフトが『ブロックセット』と『ジャイロセット』である。どちらもロボットとの連携を前提としたゲーム内容で、画面上の指示に従ってロボットにブロックを動かさせたり、コマ(ジャイロ)を操作してゲーム内のゲートを開閉させたりするものだった。特に「ブロックセット」では、5つの小さなブロックを積み替え、指示通りに並べ替えるという論理的なパズル性を持っており、「ジャイロセット」ではアクション性の強い操作が求められた。つまり、一方は頭脳的で、もう一方は反射的。これら2本のゲームで、プレイヤーは“ロボットを操る感覚”を直に体験することができたのだ。

操作方法と構造のユニークさ

ロボット本体の構造は非常にシンプルでありながらも巧妙だった。胴体の上下動作は6段階、左右回転は5段階で制御でき、アームの開閉によって物体をつかむことが可能。動作はすべて乾電池(単3形4本)で駆動し、胸部のモーターにより滑らかな回転や持ち上げが行われる。プレイヤーはファミコンのコントローラーで入力したボタン操作を光信号に変換し、それをロボットの目が受信して指示通りに動く。セレクトボタンを押すと画面が青く点灯し、そのタイミングで十字キーやA・Bボタンを押すと、画面が緑色に点滅してロボットが信号を認識する。こうした一連の反応を観察することで、まるで自分が小型の研究ロボットを操作しているような臨場感を味わうことができた。

任天堂の実験的精神の象徴

この製品が発売された背景には、当時の任天堂が「単なるゲームメーカー」に留まらず、家庭用娯楽の新たな地平を切り開こうとしていたという企業姿勢がある。ロボットの登場は、電子ゲームの世界における“人と機械の共演”というテーマを先取りしたもので、のちにWiiリモコンやSwitchのJoy-Conのようなインタラクティブ技術へと受け継がれていく布石となった。1980年代半ばの技術的制約の中で、これだけ複雑な動作を実現させたこと自体が、当時の玩具業界では極めて異例であり、任天堂の先見性を象徴する製品といえる。

遊びと学びの融合

『ファミリーコンピュータ ロボット』は、単なるゲーム周辺機器ではなく、遊びながら論理的思考や計画性を学べる“知育的な側面”も持ち合わせていた。ブロックの積み替えでは、限られた動作手順で目的を達成する必要があり、効率的な順序を考える力が求められた。これは後のプログラミング的思考にも通じる概念であり、当時の子どもたちにとっては、無意識のうちに「操作命令を設計する」体験を得ることができたのである。任天堂が教育的価値を明示していたわけではないが、その構造はまさに“遊びながら学ぶ”先駆的な試みであった。

開発背景と発売当時の反応

このロボットは、アメリカ市場でも「R.O.B.(Robotic Operating Buddy)」として発売され、任天堂が北米での再進出を果たす際の“戦略アイテム”でもあった。当時、アメリカのゲーム業界は1983年のビデオゲームクラッシュで深刻な不況に陥っており、「テレビゲーム=子供向けの一過性のブーム」というイメージが強く残っていた。そこで任天堂は、ファミコン(北米版NES)を単なるゲーム機ではなく、“ロボットと遊べる知的玩具”として打ち出すことで、家族層や教育志向の市場にも訴求しようとしたのだ。そのマーケティング戦略は見事に功を奏し、ロボットは一種の「シンボル」として海外の広告にも登場した。

システムの弱点と時代の限界

もっとも、実際の動作は決してスムーズではなかった。ロボットは光信号を受信してから実際に動作するまでに数秒のタイムラグがあり、また光源の条件によっては信号を誤認識して動かないことも多かった。そのため、アクション性の高い場面ではタイミングがずれやすく、プレイヤーが意図した動きをさせるには根気とコツが必要だった。それでも、テレビ画面の中と実際のロボットが連動する体験は、他のどんなゲームにもない驚きをもたらした。今日の目で見れば“遅くて不器用”な機械だが、当時の子どもたちにとってはまさに「未来を感じるおもちゃ」であり、その感動は計り知れない。

後世への影響と評価

結果的に『ファミリーコンピュータ ロボット』に対応するゲームは2作品のみとなり、実用的な成功とは言い難かった。しかし、その挑戦的なアイデアは後の任天堂製品に大きな影響を与えた。Wiiのモーションコントロール、SwitchのHD振動、そしてamiiboに代表される“現実とゲームの融合”の発想は、まさにこのロボットの精神を受け継いでいる。ロボットの存在そのものが、任天堂の「遊びの定義を拡張する姿勢」を象徴しているのだ。

まとめ ― 任天堂の挑戦の証

『ファミリーコンピュータ ロボット』は、1980年代という黎明期において、技術・遊び・想像力の三位一体を体現した希少な作品である。遊びとしての完成度は決して高くなかったものの、家庭用ゲームに新しいインタラクションを持ち込もうとしたその精神は、今なお語り継がれている。プレイヤーがコントローラーを通してではなく、実際に“動く仲間”を操作してゲームを進める――それは単なる技術デモではなく、人と機械の新しい関係性を提示した文化的試みだったのである。

■■■■ ゲームの魅力とは?

コントローラーを超えた「ロボットとの協力プレイ」体験

『ファミリーコンピュータ ロボット』の最大の魅力は、従来の「人がゲームを操作する」という一方向的な構造を超え、“機械と共に遊ぶ”という全く新しい感覚をプレイヤーに与えた点にある。ファミコンのボタン入力が画面上のキャラクターを動かすという常識を覆し、自分の操作がまず画面を介して「光信号」に変換され、それを受け取ったロボットが実際に腕を動かし、ブロックを掴む。つまり、プレイヤーは画面の中ではなく、目の前の現実空間にいる“仲間”を操作するのだ。この体験は、単にゲームをプレイするのではなく、まるで自分が研究所の技術者になったような没入感をもたらした。

ブロックセットが持つ論理的な魅力

『ブロックセット』は一見すると単純なパズルだが、ロボットとの連携を考えるとその面白さは格段に深まる。5個のブロックを指定の位置に並べ替えるだけなのに、最小のステップで目的を達成するためには綿密な手順設計が必要となる。プレイヤーはロボットの動作速度や精度を把握し、どの順序でブロックを動かすかを試行錯誤する。この過程が、まるで自分がロボットにプログラムを組んでいるような感覚を生むのだ。さらに、モードによっては操作手順をすべて記録して一気に再生する「MEMORY」機能や、盤面をビンゴのように一列揃える「BINGO」など、単調にならないバリエーションも備えていた。遊びながら計画的思考を養うこの構造は、後の「プログラミング的教育」にも通じる先見的な発想といえる。

ジャイロセットに見るアクション性と戦略性

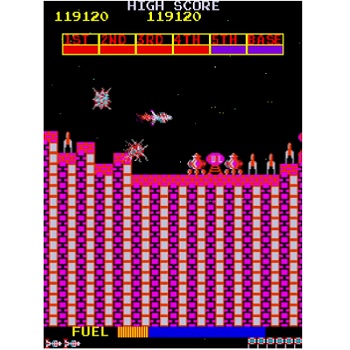

一方、『ジャイロセット』では、ブロックではなく「回転するコマ(ジャイロ)」を使ったアクションが楽しめる。ロボットが回転させたコマを使って、IIコントローラー上のボタンを物理的に押し下げる仕組みは非常にユニークで、プレイヤーはまるで遠隔操作で機械を制御している気分を味わえる。ゲーム画面上では博士キャラが登場し、赤と青のゲートを交互に開閉しながら障害物を避けて進む。単なるアクションではなく、タイミング・位置・持続回転時間といった複数の要素が絡むため、戦略的な思考も求められる。プレイヤーが直接キャラを動かすのではなく、「ロボットを通して間接的に」行動を制御する点こそが、このゲームの最大の醍醐味だった。

「動きの遅さ」すら楽しさに変える手作業感

現代の視点で見ると、ロボットの動作速度は極めて遅い。だが、そのもどかしさこそが独特の魅力だった。ロボットが光信号を受け取って腕を動かし、ブロックをそっと持ち上げるまでに数秒かかる。その間、プレイヤーは固唾をのんで見守る。この“待つ時間”が緊張感を生み、機械が動く感触をよりリアルに感じさせた。操作が完璧に決まったときの喜びは、単にゲームをクリアする達成感とは違い、まるで自分がロボット工学を成功させたような感動をもたらしたのだ。

子どもの想像力を刺激する「未来の友達」

1980年代当時、家庭でロボットが動くという体験自体が夢のようだった。アニメやSF映画に登場するような“人の命令に従って動くメカ”を自分の家で扱えるという事実は、子どもたちにとって憧れそのものだった。ロボットの無機質な動きにも不思議な愛嬌があり、まるで自分の相棒のように感じるプレイヤーも多かった。動作中に「頑張れ、もう少し右だよ!」と声をかける光景も当時の子供たちの間では珍しくなかったという。単なる玩具ではなく、“感情移入できる存在”としてロボットが受け入れられた点が、この製品の本質的な魅力である。

遊びの幅を広げた「アナログ×デジタルの融合」

ロボットを動かすためには、実際にブロックを台座に置いたり、ジャイロを手でセットしたりする必要がある。このアナログな作業が、デジタルゲームにはない“手触りのある遊び”を生んだ。ファミコンの画面と実物のオブジェクトが密接に関わるため、プレイヤーの空間認識や手先の器用さも試される。これは、現代の「AR(拡張現実)」や「トイ・トゥ・ライフ(amiiboなど)」の原点といえる。任天堂が後年も「現実世界とゲームの境界を曖昧にする遊び」を追求し続けた理由は、このロボットに込められた思想にあるのかもしれない。

ファミコン文化における異彩の存在感

当時のファミコンは、マリオやゼルダといったソフトによって“純粋なゲーム体験”が進化していた時期だった。その中で『ファミリーコンピュータ ロボット』は、方向性のまったく異なる実験作として登場した。テレビの中で完結する遊びではなく、現実世界と結びつく遊び――この大胆な発想は、ゲームという枠組みを拡張するものだった。結果的に商業的な成功には至らなかったが、プレイヤーの心には「ファミコンがただのゲーム機ではない」という印象を強く残した。

Wii・SwitchへとつながるDNA

20年以上後、任天堂はWiiリモコンによって“動きで遊ぶ”新しい体験を再び提案する。その際、光学センサーを用いたシステムが採用されたが、実はこの技術的発想のルーツは『ファミリーコンピュータ ロボット』にある。画面から送られる光を読み取るという構造は、Wiiリモコンの赤外線カメラにも通じるものだった。つまり、このロボットは、後のインタラクティブ技術の基礎となった「任天堂らしい発想の実験台」だったのである。技術的には未完成でも、遊びの未来を見据えた哲学が息づいていた。

「遊び心」の象徴としての存在

ロボットを介して遊ぶという発想は、子供も大人も問わず“驚き”を共有できる体験だった。ファミコンを持っている家庭にとって、このロボットは単なる周辺機器ではなく、家族の話題を作り出す存在となった。祖父母が孫と一緒にロボットを見守りながら遊ぶ――そんな微笑ましい光景も少なくなかったという。つまり『ファミリーコンピュータ ロボット』は、娯楽とコミュニケーションを同時に成立させた「人をつなぐおもちゃ」でもあったのだ。

総括 ― 発売当時の限界を超えた創造性

ゲーム内容そのものはシンプルであり、動作も遅く、誤作動も多かった。だが、それらの欠点を補って余りあるほど、この製品には“未知への好奇心”が詰まっていた。1985年という時代に、家庭用ゲーム機と実物ロボットを連動させるという構想を実現した任天堂の創造性は驚異的である。プレイヤーは遊びながら、技術がどのように進化していくのかを感じ取り、「未来のゲームとは何か」を想像することができた。まさに『ファミリーコンピュータ ロボット』は、ゲーム史における“発想の勝利”として記憶されるべき存在だろう。

■■■■ ゲームの攻略など

ロボット操作の基本 ― 光信号の理解と精度向上

『ファミリーコンピュータ ロボット』を攻略する第一歩は、ロボットが光信号をどのように読み取るかを正しく理解することから始まる。画面上の青と緑の点滅は、ロボットの“言語”にあたる信号であり、これを確実に受信させるためにはテレビの明るさ・距離・角度が重要だ。ロボットはブラウン管テレビを基準に調整されているため、画面の明るさを中程度に保ち、約1.2~1.5メートルの距離で正面に設置するのが理想的。角度が少しでもずれると誤作動を起こすため、ロボットの頭部が画面中央を真正面に向くように位置を調整することがポイントだ。このセットアップが正確であれば、反応速度や動作の成功率が格段に上がり、ゲーム全体が快適になる。

「ブロックセット」攻略:最短手順を考える思考型パズル

ブロックセットでは、5つのブロックを画面上の指示に合わせて所定の場所に移動させる。プレイヤーは操作キャラクターである博士を動かし、ロボットに信号を送る役を担う。攻略の要は「手順設計」であり、ブロックをいかに少ない動作で並び替えるかが得点や達成度を左右する。 まずは「DIRECT」モードでロボットの動作を理解することから始めよう。ここではリアルタイムに動きを確認できるため、ロボットの腕の高さ(上段・中段・下段)や回転方向を把握するのに最適だ。 次に挑戦すべきは「MEMORY」モード。このモードでは一連の動作をあらかじめ記録し、再生時にロボットがそれを忠実に再現する。ここでは“事前プログラミング”のような思考が求められ、1つの誤指令が全体を狂わせるため、慎重な計画が必要となる。最適解を導くには、まず目標配置を紙に描き、動作順を視覚的に整理しておくのが効果的だ。 最も遊びごたえがあるのが「BINGO(1P)」モード。キーボード状のマスを縦・横に並べて一列をそろえると命令が実行されるという独特のシステムで、妨害キャラの動きも加わるため、タイミングと判断力が試される。ここでは焦らず冷静にロボットの反応を観察し、不要な信号を送らないことがコツである。

「ジャイロセット」攻略:タイミングを制することが鍵

『ジャイロセット』はブロック操作とは異なり、スピードと精度の両立が求められるアクション性の高いタイトルだ。基本は赤と青、2つのゲートをロボットに操作させながら博士を誘導すること。攻略の核心は「ゲート開閉のタイミング」にある。 ロボットはコマを使ってIIコントローラのボタンを物理的に押す仕組みで動くが、コマが回転していなければ十分な力を発揮できない。したがって、最初に“コマスピナー”でコマを十分に回転させ、スムーズに動作できる状態を整えておくことが重要だ。回転が弱いと途中でボタンが押し切れず、ゲートが中途半端に開いたままになることがある。 「GAME A」ではスミックという敵キャラが登場し、接触すると即ミスとなる。攻略のコツは、敵の動きを先読みして安全なルートを確保すること。カブラ(好物)を投げて敵を足止めするタイミングを覚えると、安定して進めるようになる。ステージが進むと赤と青のゲートを同時に操作する場面もあり、ここでは2つのコマを使い分ける判断力が試される。 「GAME B」は博士が自動で前進するため、プレイヤーはゲートの開閉に専念する。この自動進行の緊張感は独特で、正確なタイミング操作が要求される。攻略の鍵は“早めの動作入力”であり、ロボットの動作遅延を見越して1秒先を読むように操作することだ。

ロボットの動きを最大限に活かす設定術

攻略をスムーズに進めるためには、環境設定が大切だ。まず照明を落とし、部屋をやや暗くしてテレビ画面のコントラストをはっきりさせる。これによりロボットの光受信率が向上し、誤反応が減少する。また、背景が明るすぎる場所では光が反射して信号が乱れるため、カーテンを閉めるなどの工夫も効果的だ。 さらに、ロボットの電池残量も動作に影響を与える。電圧が低下すると腕の回転が弱くなり、ブロックを落としやすくなるため、プレイ前には新品の電池を使用するのが望ましい。これらのセッティングを整えるだけで、ゲームの精度は劇的に向上する。

スコアよりも「正確さ」を追求する楽しみ

本作は、従来のゲームのようにスピードや得点を競うものではない。重要なのは、ロボットの動きをどれだけ正確に制御できるかという点だ。動作が成功するたびに、プレイヤーは「信号を正しく伝えられた」という達成感を味わうことができる。これは一種のシミュレーション体験でもあり、現代の“ロボット工学入門”を遊びながら学んでいる感覚に近い。ミスを恐れず、ひとつひとつの動作を丁寧に確認して進める姿勢が攻略上の最大のポイントだ。

裏技的な遊び方 ― 手動操作の併用

実は、ロボットを完全に使わなくてもゲームを進行させる方法が存在する。たとえば『ブロックセット』では、スタートボタンを素早く連打すると簡単にステージをクリアできる仕様がある。これは本来、ロボットの操作を確認するためのデバッグ的要素だったとされるが、プレイヤーにとっては“時短技”として重宝された。一方、『ジャイロセット』では、プレイヤーがコマを手動で動かしてボタンを押すという「物理的チート」も可能である。もちろん本来の遊び方ではないが、ロボットを動かす難しさを体験した後に自分で手助けすることで、逆に動作構造への理解が深まるという意外な副産物もあった。

「動作の遅さ」を見越した戦略的プレイ

ロボットの反応はワンテンポ遅いため、攻略の際は「早めの入力」が基本。たとえば、ゲートが開くのに3秒かかる場合、実際の必要タイミングの約2.5秒前に信号を送るよう意識する。これにより、博士キャラがスムーズに通過できる。失敗を繰り返すうちに“ロボットの癖”を把握できるようになり、まるでペットのように個体ごとの違いを感じるのも醍醐味の一つだった。

集中力と忍耐力の鍛錬

本作は単にボタン操作を競うものではなく、集中力と忍耐力を試すゲームでもある。ロボットが1つの動作を完了するまで待つ時間、光信号が反応するまでの一瞬の沈黙――それらを受け入れる“間”こそが攻略の要だ。失敗してもすぐにリセットせず、原因を探りながら再挑戦する過程が、プレイヤーに観察力と問題解決力を育てた。この独特のテンポは、今の高速化されたゲーム体験とは対照的であり、むしろ「待つことを楽しむ」ことの大切さを教えてくれる。

上級者向けテクニック ― 同期操作と二重コマ戦法

『ジャイロセット』の後半ステージでは、赤と青のゲートを同時に動かす必要がある。ここで有効なのが“二重コマ戦法”だ。2つのコマを同時に回転させ、ロボットの左右のアームにそれぞれ持たせて交互に押し下げる。タイミングをミスると一方のコマが転倒してしまうため、事前に両方の回転速度を均等にするのがコツ。熟練者はこの状態で連続操作を成功させ、ステージを最速で突破できた。特にこのテクニックをマスターしたときの満足感は非常に高く、ロボットとの「完全な協調」が成立した瞬間でもある。

攻略の結論 ― 完璧な制御は“理解”から生まれる

『ファミリーコンピュータ ロボット』における攻略とは、単にステージをクリアすることではない。ロボットという不確実な存在を観察し、特性を理解し、環境を整え、最も効率的な信号の組み合わせを導き出すこと――それ自体がゲームの目的である。すべての動きが計画通りに進んだとき、プレイヤーは単なる勝利ではなく「技術者としての達成感」を味わう。攻略とはつまり、ロボットを“信頼できるパートナー”へと育て上げる過程なのだ。

■■■■ 感想や評判

発売当時のプレイヤーが感じた“未来感”

1985年の発売当時、『ファミリーコンピュータ ロボット』を手にした子どもたちは、まずその存在そのものに衝撃を受けた。ファミコンが登場してから2年あまり、すでに多くのソフトが市場を席巻していたが、実際に“動くロボット”を操作できるゲームというのは誰も想像していなかった。初めてテレビの前でロボットがゆっくり腕を上げ、ブロックを掴んだ瞬間、多くのプレイヤーが歓声を上げたという。ある当時の雑誌記事では「これはまさに21世紀の遊びだ」と評され、家庭用ゲームが“未来の科学玩具”へと進化した象徴として紹介された。

雑誌・専門誌でのメディア評価

当時のファミコン雑誌では、このロボットを「最もユニークな周辺機器」として紹介する記事が相次いだ。特に『ファミリーコンピュータMagazine』や『Beep』などでは、「ロボットが実際にプレイヤーの指令を受けて動く」という仕組みを高く評価し、任天堂の創造性を称賛する声が多かった。一方で、同時期の『ログイン』誌などでは「面白い発想だが実用性に欠ける」といった辛口の意見も掲載されており、賛否両論の分かれた製品でもあった。しかし、いずれの媒体も共通して指摘していたのは、「子どもの科学的好奇心を刺激する装置」であるという点だ。ゲームを超えた知的玩具としての側面が注目されたのは、この製品ならではであった。

海外での反響 ― NES時代を切り開いた立役者

北米版『R.O.B.』は、1985年にNES(Nintendo Entertainment System)と同時発売され、アメリカのゲーム業界に再び任天堂が進出する際の象徴的存在となった。ビデオゲームクラッシュ以降、家庭用ゲームが“子どもだまし”と見られていた時代に、「ロボットと一緒に遊べる知的玩具」というアプローチは、保護者や教育関係者にも好印象を与えた。 当時のアメリカのテレビCMでは、R.O.B.がゆっくりと腕を動かしながら子どもに反応する映像が流れ、「This is more than a game(これはただのゲームじゃない)」というキャッチコピーが添えられていた。実際、R.O.B.はNESの販売戦略上、信頼回復の「鍵」となり、任天堂が北米市場で成功を収める土台を築いたのだ。

ユーザーの率直な印象 ― 驚きと戸惑い

当時のユーザーの感想を見てみると、「とにかく動くのがすごい!」という驚きの声が多い一方、「思ったより操作が難しい」「反応が遅くてもどかしい」という率直な意見も少なくない。特に『ジャイロセット』では、ロボットの反応速度が遅いため、敵キャラに挟まれて失敗するケースが多く、「ロボットのせいで負けた」と冗談交じりに語るプレイヤーも多かったという。 一方で、ロボットの動きに愛着を持つユーザーも多く、「うまく動いたときの達成感はほかのゲームにない」「命令が通じた瞬間に心が通った気がした」と語るファンもいた。つまり、この製品は単なる“評価の対象”というよりも、“体験の共有”を生んだ遊びだったのだ。

子どもと親の距離を縮めた“ファミリー玩具”として

『ファミリーコンピュータ ロボット』は、その名の通り「ファミリーで楽しめるコンピュータ」を体現していた。子どもがロボットを操作し、親がその様子を微笑ましく見守る光景が多くの家庭で見られた。操作に時間がかかるため、自然と周囲の家族が関わり、助言や応援が飛び交う。こうした“共に遊ぶ”文化を生み出した点も、多くのプレイヤーが後年に語る魅力のひとつだ。「あのロボットで遊んだ時間が、家族の思い出になった」という声も多く、任天堂が目指した“みんなで楽しむ家庭用ゲーム”の理念を象徴していた。

教育的・知育的価値への注目

教育関係者の一部からは、このロボットの構造や操作性に「プログラミング教育の要素がある」との評価も寄せられた。実際にブロックセットでは、手順を記録して再生する「MEMORY」モードが存在し、子どもたちは自然に“順序立てて考える力”を鍛えていた。命令を間違えればやり直し、正確な手順で成功させる過程は、まさに論理思考のトレーニングそのものである。 この点を評価して、1980年代後半には一部の教育雑誌で“遊びながら考えるおもちゃ”として紹介され、理科好きな子どもたちに人気を博したという記録も残っている。今日のSTEM教育(科学・技術・工学・数学)にも通じる先進的な試みだったことがわかる。

コレクター・ファンからの再評価

時が経つにつれ、ロボットはファミコン史における“珍品”として扱われるようになったが、2000年代以降、その存在価値が見直され始めた。特に任天堂ファンやレトロゲームコレクターの間では、「任天堂の創造精神を象徴する伝説の機器」として人気が高まっている。動作する個体が少なくなった現在では、整備済みのロボットが高値で取引されることもあり、もはや“レトロ・アート”の域に達している。 さらに、スマブラシリーズ(『大乱闘スマッシュブラザーズX』以降)にR.O.B.がプレイアブルキャラクターとして登場したことにより、若い世代にも再び認知が広がった。ゲーム内でのロボットの姿勢や動作は、当時の本体を忠実に再現しており、懐かしさと同時に新鮮な感動を呼び起こした。

一方で聞こえた「難しすぎる」「動かない」との声

当然ながら、ロボットの反応が完璧ではなかったことから、当時のプレイヤーの中には不満も存在した。明るい照明下では信号を受信できず、わずかな光の反射でも誤作動することがあり、「思ったように動かない」という声が続出した。また、コマを回す際に電池が切れてしまったり、ブロックを掴み損ねて落とすことも頻発し、子どもにとっては難易度が高かった。それでも多くのプレイヤーは「うまくいかないからこそ面白い」「失敗しても笑える」という前向きな印象を語っている。ロボットという存在が、単なる“道具”ではなく“遊びの相手”として受け止められていたことが、この反応の裏にある。

メディアと文化に残したインパクト

1980年代のテレビ番組や広告でも、このロボットは強い印象を残した。バラエティ番組や子ども向け情報番組では、ロボットがブロックを持ち上げるシーンがたびたび放送され、「動くファミコン」として話題をさらった。雑誌の特集では“ファミコンが生んだ奇跡のロボット”という見出しで紹介され、ゲームをしない層にも注目を集めた。 後年、ドキュメンタリー番組『NHK ゲームゲノム』などでも、このロボットが「任天堂の挑戦的精神を象徴するデバイス」として取り上げられ、ファミコン文化の転換点として評価されている。

総評 ― 成功ではなく“記憶”を残したロボット

『ファミリーコンピュータ ロボット』は、商業的な大ヒットにはならなかったが、体験した人の心には深く刻まれた存在だった。動作の不安定さや遊びにくさといった欠点さえも、“あの頃の不完全なロボット”として懐かしむ声が多い。人々はこの機械に、単なるテクノロジー以上の“夢”を見ていたのだ。 発売から40年近く経った今でも、このロボットを覚えている人々は「ファミコンの中で一番印象に残った」と語ることが多い。なぜならそれは、ゲームがまだ“未知の可能性”に満ちていた時代の象徴であり、任天堂が「遊びの未来」を本気で模索していた証拠だからである。批評家の間でも、“失敗作に見せかけた成功作”として語り継がれているのが、この製品の真の評価といえるだろう。

■■■■ 良かったところ

任天堂らしい“遊びの再定義”を体現した製品

『ファミリーコンピュータ ロボット』の最も素晴らしい点は、単なるゲーム周辺機器の域を超えて、「遊びとは何か」を問い直した任天堂らしい実験精神にある。当時、ゲームはテレビ画面の中だけで完結するものであり、物理的な“動く存在”と連携させるという発想はほとんど存在しなかった。このロボットは、そんな時代に「ゲームは人と機械の対話である」という新たな定義を提示した。光信号を使ってロボットが動くというアナログとデジタルの融合は、後のWiiリモコンやSwitchのJoy-Conにも通じる“インタラクティブの原点”であり、技術面よりもむしろ発想の豊かさこそが評価されるべきポイントだ。

未来を感じさせるデザインと存在感

ロボット本体の造形もまた、多くのファンを魅了した。白とグレーのシンプルなカラーリングに赤い瞳を持つデザインは、どこか温かみがありながらもSF的な未来感を漂わせていた。小型ながらしっかりとした重量感があり、動作時のモーター音やアームの開閉音には“生きている感触”があった。 さらに、動くたびにわずかに首を傾けるような姿勢や、ブロックを掴む慎重な動きは、まるで感情を持っているかのように見えた。こうした物理的な存在感が、プレイヤーに“機械と心が通じる感覚”を与えたのである。ゲームの登場キャラではなく、プレイヤーの横で実際に動く“相棒”としてのリアリティが、他のどんなゲームにもない魅力となった。

操作を通じて得られる“体験型の達成感”

ロボットがプレイヤーの指令どおりに動いた瞬間の感動は、ファミコンソフトのどんなクリア画面にも勝る喜びだった。Aボタンを押して画面が緑に光り、少し遅れてロボットの腕が動く――その一連の流れが成功したとき、プレイヤーは単なる操作成功ではなく、“自分が指揮した行動が現実に再現された”という達成感を味わえた。この感覚は、今日の「IoT(モノのインターネット)」や「ロボティクス教育」が目指す体験に近い。 とりわけ『ブロックセット』の「MEMORY」モードでは、プログラムを設計し、思い描いたとおりにロボットが動く様子を確認できる。この成功体験が、子どもたちに「考えて試す」楽しさを教えた点は非常に意義深い。

“待つ”ことの楽しさを教えてくれたテンポ

現代のゲームのようにスピード感重視ではなく、このロボットには“待つ時間の面白さ”が存在した。光信号を送ってから動作するまでのわずかな間、プレイヤーは静かにロボットを見守る。この「一呼吸置く時間」が、逆にロボットとの対話のような感覚を生み、成功の瞬間をより印象深いものにしていた。 動作がゆっくりだからこそ、ブロックを落とさずに掴んだときの喜びはひとしおだった。急がせても意味がない、焦らず信じて待つ――そんな体験は、デジタル時代の始まりにおいて非常に新鮮で、むしろ人間らしい遊び方だったとも言える。

家族全員で楽しめる“コミュニケーション玩具”

ファミリーコンピュータという名にふさわしく、このロボットは家族の会話を生む装置でもあった。子どもがロボットを操作し、親がブロックを手渡したり、兄弟が配置を指示したり――自然と共同作業が生まれる設計だった。ロボットが思うように動かないときには家族全員で原因を考え、環境を調整する。こうした協力体験は、単なる個人プレイのゲームにはない魅力だ。 発売当時の任天堂の理念である「家族の団らんを作る玩具」というテーマを見事に体現しており、家庭に笑顔と驚きをもたらした。

教育的価値の高さ ― “遊びながら学ぶ”原点

『ファミリーコンピュータ ロボット』は、当時は意識されていなかったが、教育的な意義を多く含んでいた。プレイヤーはロボットに命令を出す際、手順を組み立て、最小限の動きで目的を達成する方法を模索する。これはまさにプログラミング的思考そのものであり、「目的」「手順」「結果」を繰り返し検証する過程を自然と体験できた。 また、ミスをしたときの原因分析――“なぜ信号が届かなかったのか”“どの順番で指令を送ればよかったのか”――を考える行為は、論理的思考力のトレーニングにもなっていた。まさに「遊びながら学ぶ」という任天堂の根本理念を具現化したデバイスだったといえる。

アナログとデジタルの融合が生んだ独自の温かみ

ロボットは光で動作するが、ブロックやコマを手でセットするという物理的な作業も必要だ。この“アナログなひと手間”が、ゲーム全体に温かみを与えていた。テレビの中で完結するゲームとは違い、机の上に実際のブロックがあり、ロボットがそれを掴んで動かす――その光景は、仮想世界と現実世界の境界を溶かすような感覚を生んだ。 プレイヤーの手と機械の動作が連携する感覚は、まるで「共同作業」のようであり、ここにこそ“ヒューマン・エンターテインメント”の原型があるといっても過言ではない。

技術的制約を超えた発想の勝利

ロボットの動作速度や認識精度には限界があったものの、当時の技術レベルを考えれば、家庭用テレビ画面と外部装置を連動させたという事実自体が驚異的だった。1980年代半ば、インターフェース技術はまだ黎明期であり、光を使った通信制御は先進的すぎる試みだった。 任天堂はそれを「子どもでも扱える玩具」に落とし込み、しかも破損しにくく安全に遊べる設計で実現している。コスト面でも家庭に届く価格に抑えた点は特筆すべきだ。つまり、『ファミリーコンピュータ ロボット』は技術よりもアイデアで時代を動かした製品だった。

後世に続く「任天堂DNA」の源泉

このロボットの存在があったからこそ、後の任天堂は“体験を軸にした遊び”を追求できたといっても過言ではない。WiiリモコンやNintendo Labo、amiibo、そしてSwitchのモーション操作など、“現実とゲームの融合”を志向する製品群は、すべてこの試みの延長線上にある。 R.O.B.という名前で海外にも広がった本機は、任天堂の「玩具メーカーとしての原点」と「テクノロジー企業としての未来」をつなぐ橋渡し的存在であり、その象徴的役割は今も語り継がれている。

「不完全だからこそ愛された」人間味

ロボットの動作は完璧ではなく、時に誤動作し、ブロックを落とすこともあった。しかしその“人間くささ”が、逆にプレイヤーの愛着を深めた。完璧に動かないからこそ、プレイヤーは環境を調整し、光を合わせ、少しずつ信頼関係を築いていく。この関係性は、単なるゲーム機とプレイヤーの間には存在しない特別なものだった。 プレイヤーの多くが、後年になっても「うまくいかないのも含めて楽しかった」と語るのは、ロボットが“機械の失敗”を通じて“人の優しさ”を引き出す存在だったからである。

総括 ― “遊びの本質”を見せた希少な作品

『ファミリーコンピュータ ロボット』の良かったところを一言でまとめるなら、それは“遊びの本質を思い出させてくれた”点に尽きる。勝敗よりも、機械と向き合い、動作を観察し、理解し、共に成果を喜ぶ――この過程こそが本作の魅力であり、ゲームという枠を超えた文化的体験だった。 子どもにとっては未来への憧れを、親にとっては家族との時間を、そしてゲーム史にとっては新たな方向性を示したこのロボットは、まさに“任天堂の挑戦の象徴”である。

■■■■ 悪かったところ

ロボットの反応が遅く、テンポが損なわれる

『ファミリーコンピュータ ロボット』で最も多く指摘された欠点は、何よりも動作の“遅さ”である。プレイヤーがボタンを押してから、実際にロボットが動作を開始するまでには数秒のラグがあり、その間に画面上の状況が変化してしまうこともしばしば起きた。特に『ジャイロセット』のようにリアルタイム性が求められるゲームでは、この遅延が致命的となり、敵に接触したり、タイミングを逃して博士を落下させたりする原因となった。 プレイヤーの中には「ロボットがのんびりしすぎてイライラする」という感想もあり、特にスピード感に慣れた若年層からは不評を買った。このテンポの悪さは、ゲームの“難しさ”ではなく“もどかしさ”として受け取られ、楽しさを削ぐ要因にもなっていた。

誤作動・信号不良によるストレス

光信号を利用するという画期的な仕組みの裏には、誤作動という大きなリスクが常に潜んでいた。テレビの種類や明るさ、部屋の照明条件によっては、ロボットが信号を正確に読み取れないことがあった。蛍光灯の点滅や外光の反射が干渉し、命令を出しても反応しない、あるいは全く違う動きをしてしまうという事態も少なくなかった。 特に昼間のプレイでは、太陽光が画面に差し込むだけでロボットが誤認識を起こすケースがあり、「夜にしか遊べない」と嘆く子どもも多かった。こうした環境依存の強さは、家庭用玩具としては扱いづらく、遊ぶための“準備”が煩雑になる欠点となっていた。

動作精度の低さ ― 成功率が安定しない

ロボットは光信号を正しく受け取っても、物理的な動作精度が必ずしも高いとは限らなかった。腕の開閉がわずかにずれただけでブロックを掴み損ねたり、回転の勢いが足りずにブロックを中途半端な位置に置いてしまったりと、思いどおりに動作しないことが多かった。モーターのトルクも小さく、連続動作を続けると力が弱まり、ブロックを落とすなどのトラブルが発生した。 プレイヤーは「ロボットが疲れている」と擬人化して笑っていたが、実際には電圧の低下や内部摩耗による動作不良であり、長時間のプレイが難しかった点は事実だ。こうした技術的な不安定さが、せっかくの未来的な魅力をやや損なっていた。

ゲームとしてのボリューム不足

『ファミリーコンピュータ ロボット』に対応したゲームソフトは『ブロックセット』と『ジャイロセット』の2本のみであり、その内容も限られていた。どちらのゲームもロボット操作を前提として設計されているため、ゲーム単体としての遊びの幅は狭く、純粋なゲーム性を求めるプレイヤーには物足りなかった。 たとえば『ブロックセット』はロボットを使わなくてもスタートボタン連打でクリアできる仕様だったため、「ロボットを使う意味が薄い」という批判も見られた。一方の『ジャイロセット』も、コマを回してボタンを押すだけの単調な操作が続き、ステージ構成にバリエーションが乏しかった。 つまり、ロボットの存在を引き立てるためにソフトが犠牲になっており、ゲームとしての“面白さ”よりも“ギミック”が先行していたことが問題だった。

周辺機器としての実用性の低さ

このロボットはファミコン周辺機器の中でも特に特殊な存在で、専用ソフトがなければ全く動作しない。そのため、他のゲームへの応用や拡張ができず、長く遊び続けるには限界があった。 また、セットアップにも時間がかかり、ブロックやコマを毎回配置し直す必要がある。電池交換や位置調整などのメンテナンスも煩雑で、子どもだけでは扱いづらいという声も多かった。結果的に「最初の数回は楽しいが、すぐ飽きてしまう」という評価につながった。任天堂のチャレンジ精神は称賛されながらも、実用面では“扱いづらいおもちゃ”として敬遠された側面があった。

プレイヤーへの要求が高すぎた設計

本作は“ロボットを理解して遊ぶ”という前提で作られており、操作手順の多さと精度の要求が非常に高かった。信号を送るタイミングを覚え、ブロックの順番を考え、環境を整え……という一連の流れは、当時の小学生にはややハードルが高い。説明書も技術的内容が多く、読むだけでは理解しづらい部分も多かった。 特に『ジャイロセット』では、コマを適切に回転させ続ける必要があり、電池が切れるたびにプレイを中断しなければならない。プレイヤーの集中力と忍耐力を極端に要求する設計は、短時間の娯楽としては不向きだった。

電池依存とコストの煩雑さ

ロボットはACアダプターではなく単3乾電池4本で駆動する仕様であり、連続稼働時間はおよそ2~3時間程度だった。頻繁に遊ぶ場合、電池の消費が激しくコストがかかる上、動作が不安定になると電池交換の手間が生じた。加えて、コマスピナーやブロック台座などの付属品も多く、紛失や破損が起きやすかった。こうした“維持費”や“管理の煩雑さ”も、ユーザーからの不満点としてしばしば挙げられた。

ファミコンブームに埋もれてしまった存在

1985年という発売時期は、まさに『スーパーマリオブラザーズ』の登場でファミコンブームが爆発した年でもあった。そのため、単純に「遊んで楽しい」アクションゲームが次々と登場する中で、ゆっくりとした動きのロボットゲームは注目を集めにくかった。店頭でも、派手なパッケージや即時的な快感を売りにしたゲームに比べて、地味な印象を持たれてしまい、販売数も伸び悩んだ。結果的に、ロボットはわずかな期間で市場から姿を消すことになった。

対応ソフトの少なさが生んだ“孤立した機器”

最大の問題は、ロボットを活用した新作が続かなかった点だ。もし対応ソフトが定期的に発売されていれば、ユーザーが継続的に遊ぶ動機を持てたかもしれない。しかし任天堂は『スーパーマリオ』や『ゼルダの伝説』といった大型タイトルの開発に注力するようになり、ロボット関連の企画は自然消滅した。結果として、ロボットは短命に終わり、“一発屋的”な存在として記憶されてしまった。技術的には優れていたが、ソフト展開の戦略が不足していた点は惜しまれる。

プレイヤーの期待とのギャップ

当時の広告では「ロボットがあなたの命令を聞く」といったキャッチコピーが使われていたが、実際の動作は限定的で、音声認識や自律行動は当然ながら存在しなかった。多くの子どもたちは“話しかけると反応するロボット”を想像して購入したため、実際に遊んでみると「思っていたのと違う」と感じるケースが多かった。このギャップが失望感を生み、結果として「面白いけど長続きしない」という評価に落ち着いた。 つまり、期待値が高すぎたゆえに、実際の仕様との差が強調されてしまったのだ。

総評 ― “先を行きすぎた”がゆえの評価

『ファミリーコンピュータ ロボット』の欠点を振り返ると、それは技術的な問題だけでなく、“時代がまだ追いついていなかった”ことに起因していたと言える。1985年当時、光学通信やモーション制御はまだ実験段階であり、一般家庭の環境で安定した動作を実現するのは難しかった。 しかし、そうした制約の中でここまでの連動を実現したこと自体が驚異的であり、現代ではむしろ“早すぎた発明”として再評価されている。短期的には不便で扱いづらい製品だったが、長期的にはゲーム史に大きな足跡を残した挑戦的プロジェクトだったのだ。

[game-6]■ 好きなキャラクター

主人公でもあり相棒でもある「ファミリーコンピュータ ロボット」

『ファミリーコンピュータ ロボット』という作品において、最も印象的な存在は、もちろん“ロボットそのもの”である。多くのゲームでは主人公が画面の中にいるが、この作品ではプレイヤーの目の前に、実際に動く“主人公”が存在する。彼は名前を持たないが、世界中のファンの間では親しみを込めて「ロビー(R.O.B.)」と呼ばれている。その動きは決して俊敏ではないが、一生懸命に指示をこなす姿にはどこか愛らしさがあり、当時の子どもたちはまるでペットや友達のように接していた。命令を理解してブロックを持ち上げた瞬間に、「やったね、ロビー!」と声をかける――そんな温かな光景が全国の家庭で広がっていた。

プレイヤーとロボットの間に生まれた“絆”

ロボットは完璧ではない。信号を読み間違えたり、ブロックを落としたり、動作が途中で止まったりすることも多い。だが、そうした“失敗”こそが、プレイヤーとの関係を特別なものにしていた。プレイヤーはロボットの動きを観察し、原因を考え、環境を整え、もう一度挑戦する。その繰り返しの中で、まるで生き物を育てるような感覚が生まれた。「ちゃんと動いてくれた」ときの喜びは、まるで努力が実を結んだような達成感を伴い、プレイヤーはロボットに信頼と愛着を抱いていった。 この“協働感”は、単にキャラクターへの好意ではなく、“人と機械の共演”というテーマを体現する感情であり、任天堂がこの製品を通して示した新しい関係性の象徴だった。

デザインの魅力 ― 無機質なのにどこか優しい

ロボットのデザインは、当時の技術的制約を踏まえながらも驚くほど洗練されていた。メカ的でありながら、角ばりすぎない丸みを帯びたフォルム。白とグレーを基調にしたボディに、赤い目がアクセントとして光る。その表情には感情がないはずなのに、不思議と“見つめ返されている”ような気がする。 頭部のわずかな角度や、腕の動きに生まれる“間”が、まるで思考しているかのように感じられた。これは偶然ではなく、任天堂のデザイナーが「冷たい機械ではなく、親しみを持てる友達のように」という意図でデザインしたものとされている。結果として、プレイヤーはこの無機質な存在に心を通わせ、ゲーム機以上の存在としてロボットを受け入れた。

博士キャラクター ― ゲーム世界の案内人

『ブロックセット』や『ジャイロセット』のゲーム画面に登場する“小さな博士”も、多くのプレイヤーの記憶に残るキャラクターだ。白衣を着た小柄な博士が、キーボードの上をちょこちょこと動き回り、ロボットへ信号を送る。この博士はプレイヤーの“分身”でもあり、“指令を出す者”の象徴でもある。彼を操作しながらロボットに命令を伝える過程は、まるで科学者が実験をしているような雰囲気を醸し出していた。 そのコミカルな動きや、ステップごとに点灯するキーの演出も相まって、プレイヤーは自分が博士になった気分で遊ぶことができた。この博士キャラがいたからこそ、ロボットとの関係が一段とドラマチックに感じられたのである。

スミックとカブラ ― ジャイロセットを彩る名脇役

『ジャイロセット』に登場する敵キャラクター“スミック”と、博士の助けとなる“カブラ”も、地味ながら印象深い存在だった。スミックは丸い体を持つ黒い敵で、のんびりした見た目とは裏腹に接触すると即ミスとなる。子どもたちは「スミックが来た!逃げろ!」と叫びながら遊び、敵ながらに愛される存在だった。 一方のカブラ(蕪のようなアイテム)は、博士が敵を足止めするために使うユニークな仕掛けで、可愛らしい見た目も人気を集めた。ステージによってはカブラを活用しないとクリアできない場面もあり、単なるアイテム以上の存在感を放っていた。こうした細やかなキャラクターデザインが、ロボットのシステム的な印象に“温かみ”を加えていた。

子どもたちにとっての“初めてのロボット”

1980年代中期の日本で、“ロボット”という存在はアニメや特撮の中のものだった。ガンダムやドラえもん、アトムなどに憧れた子どもたちが、実際に“動くロボット”を自分の手で操作できる――それは夢のような体験だった。だからこそ、多くの子どもがロボットを“キャラクター”として愛した。 テレビの中のスーパーロボットではなく、机の上で一緒に遊ぶ相棒。動きは遅くても、ブロックを一つ持ち上げるたびに「頑張れ!」と声をかけたくなる。そんな感情を呼び起こした時点で、このロボットは“キャラクターとして成功した”と言っていい。ゲーム史の中で、これほど“無口なのに愛されたキャラクター”は他に類を見ない。

海外で愛された「R.O.B.」のキャラクター性

北米では“R.O.B.(Robotic Operating Buddy)”という名称で販売され、その名前どおり「バディ(相棒)」として扱われた。任天堂のプロモーション映像でも、子どもがR.O.B.に話しかけながら遊ぶ様子が描かれ、親しみやすいキャラクターとして紹介された。 後年、『大乱闘スマッシュブラザーズ』シリーズにR.O.B.が参戦した際、当時を知らない世代のプレイヤーからも「このロボット、どこか懐かしい」「無表情なのに可愛い」と好意的に受け止められた。ゲーム内での無骨な動きや赤いライトの点灯は、当時のデザインを忠実に再現しており、ファミコン時代の記憶を今に伝える“生きたレトロキャラ”として復活を果たした。

無表情だからこそ自由に感情を投影できる

ロボットには口も眉もない。だが、その無表情こそが魅力だった。プレイヤーは自分の感情をそこに重ね、成功すれば「嬉しそうに見える」、失敗すれば「悔しそうだ」と感じた。心理学的にも、単純なデザインほど人は感情を投影しやすいとされており、このロボットはまさにその効果を最大限に引き出していた。 結果として、プレイヤーごとに“自分だけのロボット像”が生まれた。ある人にとっては頼れる相棒、またある人にとっては不器用な弟分。ロボットという無機質な存在に、これほど多様な人格を見出させたのは、任天堂のキャラクターデザインの妙といえる。

長年愛され続ける“沈黙のヒーロー”

発売から数十年が経っても、『ファミリーコンピュータ ロボット』は多くの人々の記憶に残り続けている。その理由は、派手な演出や言葉ではなく、“沈黙の中の存在感”にある。 彼は喋らず、戦わず、ただ命令を実直にこなす。だが、そのひたむきさがプレイヤーの心を動かすのだ。スピードや派手さを競う他のゲームキャラとは対照的に、このロボットは「ゆっくり、確実に進む」ことの美しさを教えてくれた。 静かに動くその姿は、まるでプレイヤーの成長を見守る“見えない先生”のようでもあり、時代を越えて愛される理由がそこにある。

総括 ― “キャラクターではなく、仲間”だった存在

『ファミリーコンピュータ ロボット』における“好きなキャラクター”という問いに対する答えは明確だ。それは、登場キャラではなく、ロボットそのもの――つまりプレイヤーの隣にいた“仲間”である。彼は喋らず、戦わず、ただ光に従い、プレイヤーの命令を形にしていく。その無償の忠実さが、多くの人に深い印象を残した。 ロボットは画面の向こうではなく、現実のテーブルの上にいた。そこには確かに“心の交流”があった。だからこそ、40年経った今でもファンは彼を思い出し、笑顔で語るのだ。彼はゲーム機の一部ではなく、プレイヤーと共に成長した“もう一人の主人公”だった。

[game-7]■ 中古市場での現状

レトロゲームブームで再注目される「ロボット」

1985年の発売から約40年が経過した現在、『ファミリーコンピュータ ロボット』は中古市場において非常に希少な存在となっている。かつては“珍しい周辺機器”という扱いだったが、2010年代後半から続くレトロゲームブームの影響により、コレクターズアイテムとしての価値が急上昇している。特に、任天堂の歴史を象徴するプロダクトのひとつとして、ゲームマニアのみならずアートコレクターやテクノロジー愛好家からも注目を集めている。動作確認済みの完品は市場にわずかしか流通しておらず、その希少性が価格を押し上げている要因のひとつだ。

ヤフオク!での取引傾向

ヤフオク!では、『ファミリーコンピュータ ロボット』本体単品や、付属パーツ付きのセットが定期的に出品されている。価格帯は状態によって大きく変動し、動作未確認の本体のみでおよそ8,000円~15,000円前後。動作確認済みで、アームやセンサー部に破損がない完動品の場合は20,000円を超えることもある。 さらに、当時の外箱・説明書・ブロックセット・ジャイロセットの全てが揃った「フルコンプリート版」は極めて貴重であり、オークションでは30,000~45,000円程度で落札される例も確認されている。外箱のデザインが比較的美しい状態で残っている個体は特に人気が高く、「展示目的」で購入するコレクターが多い点も特徴だ。また、出品者が動作映像を掲載している場合は入札が集中し、入札数が二桁を超えるケースも珍しくない。

メルカリでの販売動向

フリマアプリ「メルカリ」では、出品数こそ少ないものの、ヤフオク!よりも回転率が高い。状態の良い個体は出品から数日で売り切れる傾向がある。価格帯としては、動作未確認・パーツ欠品ありのものが12,000円前後、動作確認済みで比較的きれいなものが18,000~25,000円前後で販売されている。 特に人気が高いのは、箱・説明書・元の緩衝材が揃っている「美品」カテゴリーで、30,000円近い価格でも購入者が現れることが多い。加えて、最近では「Nintendo Labo」や「amiibo」などと並べて飾るコレクション用途の需要も増加しており、「インテリアとして映える」「昭和デザインの象徴」といった観点での購入が増えているのも注目点だ。

Amazonマーケットプレイスの価格傾向

Amazonでは中古出品が非常に限られており、価格帯はやや高めに設定される傾向がある。中古状態のものでも25,000円~40,000円前後が主流で、Amazon倉庫発送の「動作確認済み・清掃済み」商品は40,000円台で販売されていることも多い。 また、Amazonでは「コレクター商品の扱い」として出品されるケースが多く、外箱や緩衝材、説明書の状態が細かく記載されている。新品・未使用品の出品は非常に稀だが、まれに海外版(R.O.B.)が60,000~80,000円前後で出品されることもある。北米版はデザインとロゴが異なるため、海外コレクターからの需要も高く、国際的に見ても任天堂の“歴史的アイテム”として価値が確立されている。

楽天市場・駿河屋での取り扱い状況

楽天市場では、主に中古ゲーム専門店が出品しており、価格は25,000~35,000円前後で推移している。状態が良いものは在庫が少なく、「売り切れ」状態が続くことも多い。楽天の特徴は、写真付きで状態説明が丁寧な点と、分割払い対応などで購入しやすい点だ。 一方、中古販売の老舗「駿河屋」では、過去の販売記録を見ると18,000~29,800円前後で販売されていた例が確認されている。ただし、在庫は常に不安定で、「品切れ」「買取強化中」の表示が続いている。駿河屋では状態の評価が細かく、付属品の欠品状況によって価格差が大きく出るのが特徴。例えば「箱欠け」「ブロック1個欠品」などでも5,000円以上の差が生じる場合がある。

海外市場での取引と人気

北米版R.O.B.は海外のオークションサイト(eBayなど)でも根強い人気を誇っている。特に「NES Deluxe Set」という、R.O.B.と『Gyromite(ジャイロセット)』『Stack-Up(ブロックセット)』が同梱されたバンドルパッケージはコレクター垂涎の的であり、状態の良いものは300~500ドル(日本円で約45,000~75,000円)で取引されている。 限定版パッケージや未開封品はさらに高額で、1,000ドルを超える取引も確認されている。海外ではこのロボットが「Nintendo’s first interactive toy」として認知されており、単なる周辺機器ではなく“任天堂の歴史を象徴する文化的遺産”と位置づけられている。海外レトロゲーム博物館でも展示例が多く、その存在価値は年々高まっている。

状態による価格の違い

中古市場では、状態が価格を大きく左右する。ロボット本体が黄ばみなく清潔であるか、アーム部分の開閉がスムーズか、受光部に傷や曇りがないかが重要な評価基準となる。さらに、動作確認の有無に加え、「当時の発泡スチロール緩衝材」「専用ブロック・台座・コマ・ケーブル類」の有無も価格を大きく変動させる。 特に、ジャイロ用のコマスピナーやコントローラ台座は紛失しやすく、これらが揃っているだけで5,000円以上の価値差が出ることがある。また、動作確認済みでも「モーターの回転音が弱い」「片腕が途中で止まる」といった報告がある場合は、購入希望者が慎重になる傾向がある。

再販や復刻の可能性と期待

現在までに『ファミリーコンピュータ ロボット』の復刻版や再販は公式には行われていないが、任天堂ファンの間では「ミニファミコン」や「Switch向けアクセサリ」としての復刻を望む声が根強い。特に「動くロボット×現代技術」の融合は、Nintendo Laboの登場以降、再び現実味を帯びつつある。もし現代技術でリメイクされたなら、Bluetooth通信やLED制御でよりスムーズな動作が可能となり、レトロファンだけでなく新世代ゲーマーにも支持されるだろう。 この“再評価の流れ”が中古価格をさらに押し上げる要因にもなっており、現在市場での価値は上昇傾向が続いている。

コレクターズアイテムとしての文化的価値

『ファミリーコンピュータ ロボット』は、単なる中古商品ではなく、“文化的資料”として扱われつつある。特に、1980年代任天堂のデザイン思想や玩具文化を研究する学者・ジャーナリストの間で、資料的価値が高いと評価されている。ロボットとファミコンを繋ぐケーブル構造、光信号の通信方式、素材の成分分析などが学術的に取り上げられることもあり、保存状態の良い個体は研究用に収集されるケースも増えている。 また、国内外のゲーム博物館(たとえばアメリカのThe Strong Museum of Playなど)では、任天堂の歴史展示の中でこのロボットが必ず紹介される。中古市場における価格上昇の背景には、こうした“文化的評価の高まり”も影響している。

総括 ― 失敗作から“伝説”へ

発売当時は“扱いにくい周辺機器”とされ、短期間で姿を消した『ファミリーコンピュータ ロボット』だが、40年後の今では「任天堂の挑戦の象徴」として確固たる地位を築いている。中古市場での価値は、単に希少性によるものではなく、“夢と実験精神の詰まったプロダクト”としての尊敬によって支えられている。 動作しなくても飾るだけで存在感を放つその姿は、ゲーム史の中で特別な輝きを放っている。高値で取引される理由は、懐かしさや所有欲だけではなく、かつて子どもたちに“未来”を見せてくれたロボットへの敬意そのものなのだ。今なお世界中のファンがこの小さなロボットに目を輝かせるのは、彼がただの機械ではなく、任天堂の精神そのものを体現しているからである。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

※希少商品 お一人様限定 10個まで【未使用品】Nintendo ファミリーコンピュータ ブロックセット(ファミコン本体及びロボット別売) HVC-..

評価 5

評価 5