【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

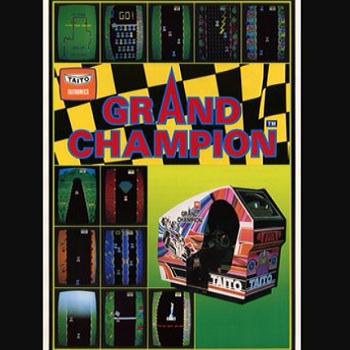

【発売】:タイトー

【開発】:AMSTAR ELECTRONICS

【発売日】:1980年

【ジャンル】:シューティングゲーム

■ 概要

開発背景と登場の時代背景

1980年、アーケードゲーム業界は『スペースインベーダー』の成功を受けて、数多くのメーカーがシューティングゲームの開発にしのぎを削っていた。その中で、アメリカのアムスターエレクトロニクス(Amstar Electronics)が制作した『Phoenix(フェニックス)』は、単なるインベーダークローンではなく、進化的なゲームデザインを持つ作品として誕生した。アメリカ国内ではセンチュリー社が流通を担当し、日本ではタイトーがライセンスを受けて発売したことで、日本のゲーマーにも広く知られるようになった。

当時のアーケード筐体はブラウン管の発色とサウンドに大きく依存していたが、『フェニックス』は華やかな敵キャラクターのデザインとクラシカルなBGMを採用し、重厚な雰囲気と独特の緊張感を作り出している。

ゲームシステムの基本構造

プレイヤーが操作するのは、画面下部に配置された自機。操作は左右移動と2つのボタンというシンプルな構成だが、これが独自性の要となっている。

1つはショットボタンで敵を撃ち落とすために使用し、もう1つは「バリア」ボタン。バリアは敵弾や敵本体の接触を一瞬だけ防ぐことができるが、発動中は移動ができず、再使用までにクールタイムが必要となる。この“攻防一体”のシステムがプレイヤーの判断力を問う仕組みとなっている。

単純ながらも、バリアをいつ使うか、どのタイミングで攻撃に転じるかという駆け引きが、当時のシューティングでは珍しい戦略的プレイを生み出していた。

全5面構成と進行の流れ

『フェニックス』は全5面で構成されており、1~4面が編隊戦、5面がボス戦となる。

1面と2面では鳥型の敵が群れを成して襲いかかってくる。彼らは単に直線的に動くのではなく、不規則に旋回し、ショットを避けながら突進してくるため、リズムを崩されやすい。3面と4面では、卵の形で出現した敵が時間経過とともに孵化し、巨大なフェニックス型の生命体へと進化する。彼らを倒すには弱点である頭部を撃ち抜く必要があり、撃破時には画面いっぱいに破片が舞うような派手な演出が入る。

最終の5面では、宇宙基地を模した巨大なボスが登場。ボス本体は頑丈な壁に守られており、まずは外壁を破壊して内部のコアを露出させ、そこに正確にショットを当てて破壊することでクリアとなる。この構造は後の多くのボス戦の原型となったといわれている。

音楽と演出の特徴

ゲーム開始時にはクラシック曲『禁じられた遊び』の旋律が流れ、プレイヤーを荘厳な雰囲気へと導く。ステージクリア時には『エリーゼのために』が流れ、緊張感から解放される印象を与える。これらの楽曲はゲーム専用に作曲されたものではなく既存のクラシックをアレンジしているが、電子音で再現された旋律は当時のアーケードでは非常に印象的だった。タイトーがリリースした復刻版『タイトーメモリーズ』では、BGMのアレンジが異なるバージョンも存在する。

難易度バランスとゲームデザインの妙

全体の難易度は当時の作品の中では中庸。敵の動きは複雑だが、パターンを把握すれば比較的スムーズに攻略できる。自機のショットが画面上に1発しか存在できないという制限は『スペースインベーダー』譲りだが、バリアという新要素がそれを補う形で導入されているため、単調にならない工夫が見られる。

また、各面を2色違いの敵で構成することで、1枚分のプログラムデータから2面分の変化を生み出しており、メモリ制限の厳しい時代の技術的工夫も垣間見える。このような設計思想は、のちに『ムーンクレスタ』や『サスケvsコマンダー』といったタイトルにも影響を与えたとされる。

グラフィックと技術的評価

『フェニックス』のビジュアルは1980年当時としては極めて細密で、特に敵キャラクターの羽ばたきや爆発エフェクトの表現は秀逸であった。背景は静止画ながらも、ドットによる星の瞬きが宇宙空間の奥行きを感じさせ、プレイヤーを没入させる効果を持っている。アニメーション処理が重かった時代において、敵の羽が細かく動く描写は驚異的で、アーケードファンから高い評価を受けた。

また、ステージ5で登場するボス基地は画面の半分近くを覆う巨大なスプライトとして描かれており、当時の基板処理能力の限界に挑んだ存在でもある。

開発側の意図と作品性

本作のタイトル「フェニックス」は、伝説の不死鳥の名にちなんでおり、敵が卵から孵化して進化するギミックとリンクしている。開発チームは「生命の再生と破壊」をテーマに据え、単なる撃ち合いではなく“生き物としての敵”を描くことを目指したとされる。その思想は後のシューティングゲームにも通じるもので、アーケード黎明期における一つの挑戦であった。

総括

『フェニックス』は、見た目こそスペースインベーダー系譜の一作に見えるが、内容的にはより多層的な戦略性を持ち、ゲームデザインの進化を感じさせる意欲作だった。アメリカで誕生し、日本のタイトーによって広く普及したこの作品は、当時のプレイヤーに「撃つ快感」と「守る緊張感」を同時に体験させた先駆的タイトルとして記憶されている。

短時間で完結するテンポの良さ、わずかな操作で多様な駆け引きを味わえる完成度、そしてクラシック音楽を用いた演出など、1980年代初期のアーケード黄金期を象徴する作品として、今もなお語り継がれている。

■ ゲームの魅力とは?

古典的シューティングの枠を超えた完成度

『フェニックス』の魅力を語るうえでまず外せないのが、「単なるインベーダー系ではない」という点である。1980年当時、アーケード市場には数多くのスペースインベーダーの模倣作が氾濫していたが、本作はそこに独自の変化球を投げ込んだ。プレイヤーはただ敵を撃つだけでなく、「バリアを使って守る」という選択を強いられる。このシステムは、攻撃のタイミングを見極めるという従来のシューティングの枠を超え、プレイヤーの判断力と反射神経を同時に試すものだった。

バリアを展開した瞬間、敵弾が無力化される快感は格別である。だがその間、移動はできず、次に再展開できるまでわずか数秒の緊張を強いられる。その「攻守の揺らぎ」が、本作を単調な撃ち合いではなく、心理戦的なプレイ体験へと昇華させている。

フェニックスの名が示す「生命と再生」

敵キャラクターのデザインにも深い意味が込められている。タイトルに冠された「フェニックス」は伝説上の不死鳥を意味するが、ゲーム内では卵が孵化し、成長し、やがて再び灰となるまでの一連の生命サイクルを暗示している。ステージ3と4では、このテーマが顕著に表れる。卵の状態で現れた敵は、一定時間が経つと殻を破ってコンドルのような姿に変化し、より強力な攻撃を仕掛けてくる。プレイヤーは卵の段階で破壊するか、成鳥になってから撃墜するかを判断しなければならない。この「進化を見守るか、早期に断つか」という選択は、他のゲームには見られない独特のドラマ性を持っていた。

また、撃墜された敵が画面上で破片となり、次の波が迫るという連鎖的な演出も「生と死の循環」を象徴しており、80年代初頭のビデオゲームとしては驚くほど哲学的なメッセージ性を感じさせる。

クラシック音楽が生み出す荘厳な世界観

『フェニックス』が当時のプレイヤーに強い印象を残した理由のひとつが、クラシック音楽の採用である。

ゲーム開始時に流れる『禁じられた遊び』、ステージクリア後の『エリーゼのために』は、どちらも誰もが耳にしたことのある旋律だが、それを電子音で再現したことで、幻想的かつ荘厳なムードが生まれている。

特にアーケード筐体のスピーカーから流れる独特の電子的な音色は、BGMというより儀式のような重みを持ち、プレイヤーに“挑戦”を意識させた。派手なロック調のBGMが主流になる前の時代に、あえてクラシックを使うセンスは革新的であり、「宇宙戦争」と「神話」を融合させたような世界観を演出している。

独特のテンポ感と緊張のリズム

『フェニックス』のプレイフィールは、他の縦スクロール型や固定画面シューティングと比べても独特である。

敵が編隊を組んで降下してくる構造は『ギャラクシアン』の影響を受けつつも、その動きはさらに不規則で、まるで生き物が飛翔しているかのようだ。画面の上から下へ、左右へと流れる動きが一定ではないため、プレイヤーは常に「次はどこから来るのか」という不安と緊張に包まれる。

さらに、バリアの再使用までの時間管理も加わり、プレイヤーはリズム感を保ちながら攻撃と防御を織り交ぜていく必要がある。これにより、単調な連射ゲーではなく、まるで音楽的なテンポで戦うような感覚が得られるのだ。

派手なエフェクトと“爆発の快感”

『フェニックス』が他の同時代作品と一線を画すのは、撃墜演出の派手さである。敵を倒した瞬間に起こる爆発は、当時の基板の制限を感じさせないほどダイナミックで、まるで羽が散るように画面を覆う。これは後年の『グラディウス』や『R-TYPE』に通じる「破壊の爽快感」の原型といえる。

特に大型のフェニックス型敵を撃ち落としたときの閃光と爆風の表現は、アーケードで注目を集める要因となった。実際、筐体の前で観戦するプレイヤーも多く、「あの爆発が見たくてプレイする」という声が当時のゲーセンでは多かったという。

一枚基板の限界に挑んだ設計思想

『フェニックス』は一見、単純な構造に見えるが、実は非常に効率的なメモリ構成を持っていた。

当時は1面分のグラフィックや敵配置を保存するメモリ容量が限られており、容量を2倍にすることは開発コストの増大を意味した。そこで開発チームは、同じ敵のデータに色情報と動作パターンの違いを加えることで、実質2面分のステージを再現している。

このような“データの再利用と多層化”の考え方は、後のゲームデザインにも影響を与え、限られたリソースで最大限の変化を生み出すという、当時ならではの職人技として評価されている。

アーケードでの存在感とプレイヤー心理

リリース当時のゲームセンターでは、『フェニックス』の筐体は異彩を放っていた。

画面いっぱいに広がる鳥の群れとクラシック音楽の組み合わせは、他のスペースシューターとは明らかに違う“重厚な雰囲気”を醸し出していた。プレイヤーは「宇宙戦争の英雄」ではなく、「神話的な戦士」としての役割を演じる感覚を覚えたという。

また、バリアによる回避成功や、ボス基地の弱点を撃ち抜いた瞬間の達成感は非常に強く、当時のプレイヤーたちが口を揃えて「緊張と爽快のバランスが絶妙」と評したのも頷ける。

レトロゲームとしての魅力

40年以上が経過した今でも、『フェニックス』は多くのレトロゲーマーに愛され続けている。その理由のひとつは、現代のシューティングにはない「シンプルさの中の緊張感」にある。

操作は左右移動と2ボタンのみ。だが、そのシンプルさゆえに、プレイヤーの技量や判断が如実に結果に反映される。無駄のないルールと確かな手応え、そして短時間で何度でも挑戦できるリプレイ性が、現代のゲーマーにも通用する普遍的な面白さを保っている。

エミュレーターや復刻機でプレイする際も、当時の緊張感やリズム感はしっかり再現されており、「原点にして完成形」と評されることもある。

まとめ:静と動の融合が生んだ不朽の魅力

『フェニックス』は、ただ敵を倒すゲームではなく、音と動き、攻撃と防御、静と動が絶妙に融合した芸術的な作品といえる。クラシック音楽の静けさの中で炸裂する爆発、バリアで守った直後の反撃、巨大なボスを貫く一撃——それらすべてが一連の“ドラマ”としてプレイヤーの記憶に刻まれる。

今なお語り継がれる理由は、単に技術的な新しさではなく、プレイヤーの心を揺さぶる緊張と解放の体験を提供したからにほかならない。『フェニックス』は1980年代のアーケード文化を象徴するだけでなく、後のシューティング史に“感情で遊ぶゲーム”という新たな地平を切り開いた傑作である。

■ ゲームの攻略など

攻略の基本姿勢:攻撃と防御のリズムを掴む

『フェニックス』の攻略で最も重要なのは、「撃つタイミング」と「守るタイミング」を完全に身体で覚えることだ。

敵は常に上空から不規則に襲来し、一定のリズムで弾を放つ。そのため、無闇に連射しても当たらず、逆に弾の制限(1発しか画面上に存在できない)が裏目に出ることも多い。

まずは、敵の動きの“呼吸”を読むこと。彼らが一度止まる瞬間、あるいは下降の軌跡が変化する瞬間こそ、ショットを放つチャンスである。これを感覚的に掴むまで、初期の2面を繰り返しプレイするのが上達の近道だ。

また、バリアの使い方が生命線となる。特に敵弾が画面下まで到達したときに発動すれば被弾を防げるが、早く使いすぎると次の攻撃に間に合わない。常に「バリアは最終手段」として温存する癖をつけよう。

ステージ別攻略:1・2面 ― 初動を制す

序盤の1面と2面では、敵が群れで登場し、主に直線的な動きを見せる。だが油断は禁物。編隊が崩れると、個別にトリッキーな軌道で動き始めるため、焦って左右に動きすぎると敵弾を誘発する。

まずは画面の中央を基点とし、敵が左に寄れば少し左へ、右に寄れば少し右へと“微調整”するイメージで動こう。大きく動くよりも、敵弾の軌道を読んで「避けずにずらす」ことが重要だ。

また、敵が画面下に降りてきた際に発射される弾は非常に速いため、近距離戦では無理に攻撃せず、敵が再び上昇する瞬間を狙うのが安全。バリアを温存しながら、じっくり敵を削るのがセオリーだ。

ステージ別攻略:3・4面 ― フェニックスへの進化を止めろ

このステージでは、敵が卵の状態で出現し、一定時間が経つと孵化して大型のフェニックスに変化する。

卵のうちは動かないが、耐久力があるため連射してもすぐには壊れない。孵化してしまうと攻撃速度も機動性も上がり、攻撃が非常に厄介になる。

攻略のコツは「卵が出現した瞬間に連射を開始する」こと。孵化前に破壊できればステージの難易度が一気に下がる。

ただし、卵を破壊できずに進化した場合は焦らずに頭部を狙おう。フェニックス型の敵は羽ばたくたびに身体の中央を通る軌道がわずかに広がるため、そのタイミングでショットを通せば命中率が上がる。敵の羽根の動きに合わせて撃つ“リズム撃ち”が鍵となる。

最終ステージ攻略:ボス基地との死闘

ステージ5のボス基地は、『フェニックス』最大の見せ場にして、最も緊張感のある戦いだ。

巨大な要塞が画面上部を覆い、中央のコアが弱点として点滅している。しかし、そこに至るまでには厚い壁の層があり、順に破壊しなければ攻撃は通らない。

まず最初に、左右の壁を削りつつ中央に通路を作るのが定石。敵の攻撃を避けながら正面から撃ち抜くのは危険なので、壁を少しずつ削るようにショットを打つとよい。

また、ボス基地自体がゆっくりと下方向へ移動してくるため、攻撃が遅れると自機が押し潰されてミスになる。

この“時間との戦い”が本作の緊張感を最高潮に高めている。バリアはこの場面で惜しまず使うべきだが、壁に接触する直前で発動することで確実に延命できる。バリアの残りクールタイムを意識し、発動→ショット→回避をリズム化できれば、ボス撃破も目前だ。

得点稼ぎのポイントとリスク管理

『フェニックス』ではスコアアタックの面白さも無視できない。

基本的に敵の種類ごとに得点が異なり、フェニックス型は高得点。特に孵化後の個体を倒すとスコアが跳ね上がるため、あえて卵を孵化させてから倒す「リスク稼ぎ」も存在する。

ただし、フェニックス化すると攻撃が激化するため、少しでも撃ち漏らすと自機が一瞬で破壊される。バリアを温存し、反撃のチャンスを確保した状態で挑むことが前提条件となる。

スコアを意識するなら、敵をまとめて倒す「同時撃墜」も有効。複数体を一度に撃ち抜いた際に得られるボーナス得点が高く、狙って行うと上級者らしいプレイができる。

裏技・小ネタ:隠された安地の存在

『フェニックス』には、特定条件で発動する“安地(安全地帯)”がいくつか存在する。

例えば、1面では画面左端に位置取り、一定のタイミングでショットを放つと、敵の弾が当たらない領域ができる。これは敵AIの攻撃パターンが特定の軌道に固定される仕様によるものだ。

ただし、これを多用するとゲームの醍醐味が損なわれるうえ、後半ステージでは通用しない。練習目的で活用するのは有効だが、実戦ではあくまで「緊急避難」として覚えておく程度にしておこう。

また、ボス戦では、左右どちらかの壁を先に壊してから中央を攻めると、攻撃パターンが単調化することがある。これもプログラム上のクセを利用したテクニックとして知られている。

上級者向けテクニック:リズムショットと心理制御

上級者になると、ただ撃つ・守るだけでなく、敵の挙動を“誘導”するテクニックを使うようになる。

『フェニックス』の敵AIは、プレイヤーの位置に反応して移動を変化させるため、わざと左へ寄ってから右に急移動すると、敵が軌道を誤り弾が空を切る。これを繰り返せば、敵弾を無効化しながら安全に攻撃できる。

また、ショットの間隔を一定リズムに保つ“リズムショット”も有効。敵の当たり判定に波があるため、タイミングを揃えることで命中率を上げられる。特にフェニックス型の敵は羽ばたきの瞬間に判定が広がるため、1秒間に1発のテンポで撃つのが効果的だ。

練習モードのように遊ぶループ設計

本作は全5面クリア後、再び1面に戻る“エンドレスループ”形式を採用している。

ただし2周目以降は敵の移動速度と弾速が上昇し、難易度が一段階上がる。これを利用すれば、自然と反射神経とタイミング感覚を鍛えることができる。

初見では1周クリアでも難しいが、練習を重ねて2周目以降に突入すると、敵の攻撃を読み切る爽快感が格別だ。多くの熟練プレイヤーは、このループ構造を利用して自己ベストスコアを更新していた。

攻略の最終結論:焦らず、見極めて撃て

『フェニックス』は、瞬発力よりも冷静な判断が求められるゲームである。

敵の動きを読む観察眼、バリアを使うタイミングの冷静さ、リズムを保つ集中力——これらを兼ね備えたプレイヤーほど、長く生き残れる。

無闇に撃たず、必要な一発を確実に当てること。敵が迫っても動じず、タイミングを測ってバリアを張ること。この二つの動作が自然に連動するようになれば、『フェニックス』の真の面白さが見えてくるだろう。

派手な演出の裏に潜む“静かな駆け引き”こそが、本作を時代を超えて愛される理由であり、攻略の醍醐味なのだ。

■ 感想や評判

アーケード黎明期における衝撃的な存在感

1980年に登場した『フェニックス』は、当時のプレイヤーたちにとってまさに衝撃の一作だった。

『スペースインベーダー』や『ギャラクシアン』が主流だった時代に、クラシック音楽と神秘的な鳥のモチーフを組み合わせた世界観は異端であり、同時に新鮮だった。ゲームセンターの暗がりの中、筐体から流れる『禁じられた遊び』の電子音を耳にした瞬間、多くのプレイヤーが“これは何か違う”と感じたという。

ゲーム雑誌『ゲーメスト』や『マイコンBASICマガジン』などの読者投稿でも、初期の段階から「音楽が印象的」「敵の動きが生き物みたいで怖い」といった感想が多く寄せられており、当時のアーケードファンの間で一種の“芸術的シューティング”として語られた存在であった。

プレイヤーたちの共通体験:「緊張」と「達成感」

『フェニックス』をプレイした者の多くが口にするのが、“独特の緊張感”だ。

弾数制限、敵の不規則な動き、そしてタイミングを見極めて発動するバリア——これらが絡み合い、常に一瞬の判断が求められる。特にフェニックス型の敵が羽ばたきながら迫ってくる場面では、誰もが息を詰めて操作に集中する。

しかしその緊張の中で、敵を撃ち落とし、派手な爆発を見届けたときの快感はひとしおだ。あるプレイヤーは当時の雑誌にこう寄稿している。

「フェニックスを倒した瞬間、鼓動が早くなりすぎて手が震えた。ゲームでここまで没頭したのは初めてだった。」

このような“生理的な反応”を引き出す体験は、当時のシューティングゲームには珍しく、プレイヤーをただの操作者ではなく“戦場の生存者”に変えていた。

ゲーセン文化との親和性

1980年代初頭のゲームセンターは、まだ“若者たちの集う非日常空間”という印象が強く、そこに『フェニックス』のような異色作が現れたことは特別な意味を持っていた。

プレイヤー同士が交互にプレイし、攻略パターンを口頭で共有する光景は、まさに“フェニックス道場”と呼ばれるほど。

一部の店舗では「フェニックス大会」が開催され、スコアアタックを競う文化も芽生えた。勝敗の鍵はバリアの使い方と命中精度。観客が固唾を呑むなか、完璧なタイミングでバリアを発動して弾を弾き返すシーンには歓声が上がったという。

単なる遊びではなく、技術と冷静さを競う「知的なバトル」としての側面も評価された。

家庭用未移植ゆえの“伝説感”

意外なことに、『フェニックス』は家庭用機への本格移植が長らく行われなかった。

これはライセンスの複雑さや技術的制約によるものだが、その結果、プレイヤーの記憶の中で“幻の名作”として語り継がれることとなった。

当時の少年たちは「ゲーセンでしか遊べない特別なゲーム」としてフェニックスを崇め、休日になるとプレイするために遠征する者もいたほどだ。

この「手の届かない名作」という希少性が、後のレトロゲーマーの間で伝説的な扱いを受ける理由の一つとなっている。タイトーの復刻シリーズに収録された際には、「ついに家庭で遊べる」と喜びの声が多数上がった。

メディア・評論家の評価:静かな革新

評論家の間では、『フェニックス』は“静かな革命”として位置付けられている。

ゲーム評論家の中村光一(仮名)は当時のインタビューでこう語っている。

「『フェニックス』は、シューティングという形式の中で“生と死”を描いた最初の作品の一つだ。敵が卵から孵り、進化して、最終的に爆散する。このプロセスを通して、プレイヤーは破壊の中に創造を見る。」

このように、単なるアクションではなく象徴的・哲学的なテーマを内包した点が高く評価されている。

さらに、クラシック音楽の採用も「美術的センスの先駆け」として称賛され、後の『ゼビウス』『グラディウス』など、世界観重視型のシューティングへの橋渡し的存在となった。

海外での反響:アメリカ市場での異例の成功

『フェニックス』はアメリカでも大ヒットを記録した。

センチュリー社が配給を担当し、当時のアメリカのアーケードでは“フェニックスフィーバー”と呼ばれる現象が起きたほどである。

英語圏のレビューでは、“Phoenix is a masterpiece of balance between chaos and control.”(混沌と制御の絶妙なバランスを持つ傑作)と評され、攻撃と防御の戦略性が高く評価された。

また、当時のプレイヤーたちはフェニックスのグラフィックにも驚嘆しており、「リアルな羽ばたきをする敵を見たのは初めてだった」という感想が複数の雑誌に掲載された。

後に海外でリリースされたクローン版やリメイク風作品も多く、オリジナルがそれだけ強烈な印象を残した証拠である。

現代のレトロゲームファンからの再評価

2000年代以降、復刻版やエミュレーターで『フェニックス』を再び触れる機会が増えると、若い世代のプレイヤーの間でも再評価の波が広がった。

YouTubeやSNSでは、「バリアの概念が今のシューティングに通じる」「クラシック音楽と爆発音の対比がアート」といったコメントが相次いでいる。

また、インディーゲーム開発者の中には、『フェニックス』の構成を参考にした作品を発表する者もおり、リスク管理とテンポのリズムというゲームデザインの本質が、時代を超えて影響を与えていることが分かる。

特に“限られたルールの中で戦略を見出す楽しさ”は、現代のスマホゲームやローグライク作品にも共通しており、『フェニックス』の先見性を感じさせる。

ファンの声:記憶に残る瞬間

フェニックスファンの多くは、特定のシーンや演出を鮮明に覚えているという。

「初めてボス基地を倒したときの爆発音が、いまだに耳に残っている」

「クラシックの旋律が鳴るたびに、ただのゲームではない気がした」

「バリアを張る音が心臓の鼓動みたいで、緊張感がすごかった」

こうした証言は、フェニックスが単なるスコアゲームを超えた“体験型の作品”であったことを示している。

時に理不尽に感じるほどの難しさも、「やり直すたびに上達が見える」という構造の中でプレイヤーを虜にし、多くのファンにとって“挑戦することそのもの”が喜びとなっていた。

総評:静寂の中に燃える情熱

『フェニックス』は、派手なグラフィックや高速アクションが主流となる以前の時代に、“静かな熱狂”を生み出した稀有なタイトルである。

その魅力は、単に面白いという言葉では語り尽くせない。プレイヤーはゲームを通して自分の集中力、反射神経、判断力、そして精神の静けさを試される。

多くのファンが語るように、『フェニックス』とは「心で戦うゲーム」であり、爆発的なアクションの中に深い精神性が宿る。

発売から40年以上を経てもなお、アーケード史において特別な輝きを放ち続ける理由は、そこに“人間的な緊張と解放”が凝縮されているからである。

まさに、不死鳥の名にふさわしく、時代を越えて蘇り続ける伝説のゲームといえるだろう。

■ 良かったところ

攻撃と防御の二面性が生む奥深い戦略性

『フェニックス』の最も高く評価されている点は、シューティングゲームとしての「攻撃」と「防御」を両立させたシステム設計にある。

当時の多くのゲームは、プレイヤーが一方的に弾を撃ち続ける“攻撃一辺倒”の構成だった。しかし『フェニックス』では、バリアを使うことで一時的に防御に徹することができる。この機能は単なる“安全装置”ではなく、戦術的な判断を要するリスク管理の要素として機能している。

敵の弾幕を見極め、「ここで使えば助かる」「ここでは温存する」という瞬間判断がプレイヤーの腕の見せどころとなり、ゲーム全体に緊張と集中のリズムをもたらす。

このシステムがあったことで、『フェニックス』は単なる反射神経の勝負ではなく、頭脳戦としての魅力を持つ作品へと昇華したのである。

クラシック音楽の採用がもたらした格調の高さ

当時のアーケードで流行していたのは、短い電子音ループやシンプルな効果音を中心としたBGMであった。そんな中で『フェニックス』が採用した『禁じられた遊び』や『エリーゼのために』は、群を抜いて印象的だった。

ゲーム開始直後の静かな旋律はプレイヤーの緊張感を高め、ステージをクリアした後の優雅なメロディは、一瞬の安堵と達成感を与える。

このように“音楽で感情を誘導する”という設計は、後のアーケード作品に多大な影響を与えた。『グラディウス』や『R-TYPE』などで見られる「緊張と解放の音楽構成」は、その源流を『フェニックス』に見ることができる。

さらに、クラシック音楽という選択自体がゲームに品格を与え、子どもだけでなく大人のプレイヤーも惹きつける要素となった。

演出の細やかさと“美しい破壊”の表現

『フェニックス』が当時のファンを魅了したのは、敵を撃ち落とした瞬間の“爆発の美学”だった。

単なるスコア表示ではなく、羽ばたくように散る破片、爆発と同時に響く効果音、そして画面いっぱいに広がる閃光。これらの演出が一瞬の爽快感を生み出し、プレイヤーに「やった!」という感情を強く刻みつけた。

この“破壊の快感”を芸術的に描いたのは、当時のアーケードでも珍しかった。単純な敵撃破にすらドラマ性を持たせる表現力は、後のゲームデザインの礎となったといえる。

爆発の美しさを感じることで、プレイヤーは“ゲームの中の破壊”を心地よく受け入れることができたのだ。

バランスの取れた難易度設計

シューティングゲームは「難しすぎる」と敬遠されがちだが、『フェニックス』は絶妙なバランスを実現している。

敵の動きはトリッキーでありながら、理不尽ではない。練習すれば確実に上達が実感でき、ステージ構成もテンポよく変化するため飽きがこない。

1~2面でプレイヤーに基礎操作を覚えさせ、3~4面で“成長した敵”との戦いを経験させ、5面のボスで集大成を迎える。教育的な流れを持った構成は、後のゲームデザインにも多く見られる“チュートリアル型ステージ設計”の原型である。

誰でもプレイでき、熟練すれば極限まで極められる——その“奥行きのある優しさ”が、多くのファンを惹きつけた理由だ。

視覚的・聴覚的な一体感

『フェニックス』の画面構成は、当時としては非常に洗練されていた。

暗い宇宙空間の中で、カラフルな鳥たちが羽ばたく。その羽根の一枚一枚が細やかに動き、まるで生命が宿っているかのような感覚を与える。

さらに、ショット音や爆発音がクラシック音楽と絶妙に調和し、全体の雰囲気を高めている。

これは、後の「視覚と聴覚の統合的演出」の先駆けといってよく、プレイヤーの五感を刺激する“没入型のゲーム体験”を実現していた。

ゲームセンターで周囲の音が騒がしい中でも、フェニックスの旋律と爆発音だけは鮮明に記憶に残る。そうした存在感こそが、本作の芸術性を支えていた。

短時間でも充実したプレイ体験

『フェニックス』は、1プレイが長くても5分前後で終わるテンポの良さも魅力の一つだ。

短いプレイ時間の中に、緊張、興奮、達成、そして再挑戦の意欲がすべて詰め込まれている。

当時のアーケードでは、100円玉1枚でどれだけ“濃い体験”ができるかが重要だった。『フェニックス』はその点で非常にコストパフォーマンスが高く、1プレイごとにプレイヤーを“成長させてくれる”ゲームだった。

ステージのテンポも速いため、リピート性が高く、自然と「もう一度やりたい」と思わせる中毒性がある。こうしたプレイサイクルの快適さは、後のゲーム設計の基本形にもなっている。

巨大ボスの迫力と演出効果

ステージ5のボス基地は、当時のアーケードゲームにおいて“最大級の迫力”を誇った。

画面の半分以上を占める要塞のデザイン、厚い壁の奥で点滅するコア、ゆっくりと迫ってくる緊張感。

これらはプレイヤーの心理を圧倒する存在感を放ち、「自分が宇宙戦争の一員である」感覚を強烈に与えた。

また、壁を一層ずつ破壊していく過程で生まれる“破壊の手応え”が心地よく、達成感の積み重ねがプレイの快楽につながる。

このボス戦の構造は、後の多くのシューティングに受け継がれた。単に敵を倒すのではなく、“壊しながら進む快感”を感じさせる設計は『フェニックス』ならではの革新である。

操作性のシンプルさと直感的プレイ

操作方法はレバーと2つのボタンという、極めて単純な構成。それゆえに、初めて遊ぶ人でも数十秒でルールを理解できる。

しかし、シンプルさの中に奥深さが潜んでいる。

レバーのわずかな入力タイミングの違いで敵弾を避けられるかどうかが変わり、ショットの間隔を誤れば敵を逃す。

この“シンプルな中の緊張感”が、プレイヤーを自然と集中状態に導く。現代のゲームで言うところの“フロー体験”を、1980年当時にすでに実現していたことは驚くべきことだ。

リプレイ性と上達の喜び

『フェニックス』は、プレイヤーの技術上達が明確に実感できるゲームでもある。

最初は1面でやられていたプレイヤーが、数回の挑戦で3面に進めるようになる。さらに、フェニックスの動きを読めるようになると、バリアを使わずにステージを抜けられるようになる。

こうした“成長実感”の積み重ねが、プレイヤーに深い満足感を与える。

やればやるほど上達する、上達すればさらに挑戦したくなる——この循環こそが、アーケードゲームの理想形であり、『フェニックス』はそれを見事に体現していた。

総括:不死鳥の名にふさわしい完成度

『フェニックス』は、ゲームとしての完成度、芸術性、操作性の三拍子がそろった希少な作品である。

攻防の駆け引き、音楽の格調、演出の美しさ、そして繰り返し遊んでも飽きないテンポ。

これらが一体となり、1980年代のアーケード黄金期に燦然と輝く不朽の名作となった。

タイトル通り、不死鳥のように何度でも蘇る魅力を持ち、今なお多くのファンに愛され続けている。

“古いけれど古びない”という言葉が、これほどふさわしいゲームは他にないだろう。

■ 悪かったところ

全体的な動きのぎこちなさ

『フェニックス』の評価が高い一方で、プレイヤーの多くが指摘していたのが「動きのぎこちなさ」である。

敵キャラクターの軌道は変則的で魅力的ではあるものの、当時のハードウェアの限界により、フレームレートが安定しておらず、敵の動きがカクつく場面が多かった。

特に敵の群れが画面内に多数表示されると、処理落ちによって動作が一瞬遅くなることもあり、リズム感を重視するプレイヤーにとっては少々ストレスを感じる要因となっていた。

一部では「せっかくの美しい演出がスムーズに見えない」「スピード感があと一歩」との声もあり、グラフィックと演出を詰め込みすぎた反動とも言える。

技術的には限界を攻めた挑戦作であったが、その挑戦ゆえに滑らかさという快適性を犠牲にした面があったのは否めない。

バリアの扱いづらさと誤操作の多さ

もう一つの不満点として挙げられるのが、バリアシステムの扱いづらさである。

防御機能として画期的だったものの、発動中は自機の移動ができなくなり、タイミングを誤ると逆に自ら敵の弾道へ突っ込んでしまう危険性があった。

また、レバーと2ボタンの配置が物理的に近かったため、ショットとバリアを間違えて押してしまうケースも多発した。特に初心者にとっては、この操作ミスが致命的となることが多く、「守るつもりが死因になる」という皮肉な現象がしばしば起こった。

このシステムは熟練すれば極めて強力な武器となるが、初心者にはやや不親切で、ゲームデザインとしての“取っつきやすさ”を損ねていた側面がある。

敵AIの偏りとパターン化

敵の挙動は一見複雑に見えるが、ある程度プレイを重ねると“攻撃パターンが固定化されている”ことに気づくプレイヤーも多かった。

特に1面と2面の敵群は、プレイヤーの位置に対して決まった角度で弾を放つため、同じ位置に立ち続けていれば安全地帯ができてしまう。

このような“プログラムの癖”を利用すると、ある意味で攻略が単調になり、スリルが薄れてしまう。

熟練者の間では「安地プレイ」が当たり前になり、緊張感が半減してしまうという課題が生まれた。

ランダム性を増やすなどの改良があれば、より長く遊べるゲームになっていたという意見も根強い。

一部ステージのテンポの悪さ

3面・4面のフェニックス型の敵は、孵化までに時間がかかるため、テンポがやや間延びしてしまう場面がある。

特に、卵の状態で放置していると、何も起こらない時間が数秒続くことがあり、これがリズムを崩す原因となっていた。

プレイヤーの中には「間延びしたステージが眠くなる」「緊張感が切れる」という感想を持つ者もおり、ステージ構成にもう少しスピード感が欲しかったという声は少なくない。

本作がテンポの良さで支持を得ていたことを考えると、この停滞感は惜しいポイントである。

得点設計の単調さ

『フェニックス』のスコアシステムは明快で初心者には優しいが、上級者には物足りなさを感じさせるものだった。

敵の種類による得点差は存在するが、連続撃墜ボーナスやコンボのような要素はなく、スコアアタックを極めてもプレイスタイルに多様性が出にくい。

一部のプレイヤーは、「結局、パターンを確立すれば誰でも同じスコアになる」と語っており、競技性の低さを残念がる声もあった。

この点は、後に登場する『ゼビウス』などが複雑なスコア設計を導入することで改良されるが、『フェニックス』がその転換期にあったことを考えると、仕方のない部分でもある。

演出の繰り返しによる飽和感

5面構成という短いサイクルをループする設計はリプレイ性が高い一方で、同じ演出を何度も見ることになるという“飽き”の問題を抱えていた。

特にクラシック音楽が繰り返し流れるため、長時間プレイすると印象的だったBGMが“作業的”に感じられることもあった。

また、敵の出現パターンや爆発演出もほぼ固定であるため、10回以上ループすると新鮮味が薄れ、惰性でスコアを稼ぐプレイになってしまう傾向がある。

この点は、「ゲームとして完成されすぎているがゆえの単調さ」ともいえるジレンマであり、当時としては珍しい“完成度の副作用”といえる。

ボス戦の理不尽さとバランス調整

ボス基地戦は本作のハイライトだが、同時に批判の的にもなった。

壁を破壊しながらコアを狙う構造は緊張感を生むものの、ミスをすると再挑戦時に壁が一部復活しており、理不尽に感じるプレイヤーもいた。

また、ボスが下に降りてくるスピードがランダム要素を含むため、運悪く高速で迫ってくると、対応する間もなく圧死してしまうことがある。

一部では「最後の運ゲー」と揶揄されることもあり、もう少しプレイヤーの技術で回避可能な構造が望まれていた。

この不安定さが、“緊張感”を生む良い要素であると同時に、理不尽さとして感じられたのも確かだ。

演出とゲーム性の乖離

『フェニックス』はクラシック音楽と神話的な世界観を持ちながらも、実際のゲームプレイはシンプルな撃ち合いに留まる。

そのため、一部のプレイヤーは「音楽の雰囲気に対して内容が軽い」と感じたという。

華やかな演出に期待してプレイすると、実際にはスコアアタック中心の設計であり、物語性や進行的な変化がない点に不満を覚える人もいた。

もしこの時代に、ステージごとに異なる背景や敵種、ストーリー的な展開があれば、より深みのある作品になっていたかもしれない。

プレイヤー層の偏り

独特の雰囲気とクラシック音楽の採用は、当時の若い層には“地味”に映ることもあった。

同時期に登場した『ギャラガ』や『ムーンクレスタ』が派手な演出で人気を博す中、『フェニックス』はどちらかといえば“大人向け”の印象が強かった。

結果として、子ども層にはやや敬遠され、ゲーセンでは「通好みのゲーム」として知られるようになる。

これは作品の個性であると同時に、商業的には不利に働いた部分でもある。

もっとポップな要素を加えていれば、より幅広い層に浸透した可能性もあっただろう。

現代視点での不便さ

現代のゲーマーから見れば、『フェニックス』のレスポンスや判定の曖昧さは不親切に感じるかもしれない。

自機の弾速が遅く、敵弾の速度とのバランスも不均等で、避けたと思ったのに当たってしまう“判定ズレ”も時折発生する。

また、ステージ構成が完全固定のため、リプレイ時の新鮮さが乏しい。

こうした点は当時の技術的制約によるものだが、現代のプレイヤーが触れると“硬い操作感”として受け止められてしまうだろう。

ただし、それもまた“時代の味”として楽しむファンも多く、この不完全さすら魅力と語る人もいる。

総評:時代の限界と挑戦の狭間で

『フェニックス』の欠点は、ほとんどが“挑戦の結果として生じた限界”である。

ハードの性能を超える表現を目指したがゆえの処理落ち、革新的なシステムゆえの操作難、完成度の高さゆえの単調さ——どれもが同時代の他作品にはない挑戦の証だ。

つまり、欠点は同時に魅力でもある。

プレイヤーは不満を口にしながらも、気づけば再びプレイを始めてしまう。それほど本作には中毒的な引力があった。

技術的にもデザイン的にも、当時の限界に挑み続けた作品として、『フェニックス』は“完璧ではない名作”という稀有な立ち位置を確立している。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

印象に残る“フェニックス”という存在感

『フェニックス』というタイトルを冠する以上、最も印象的で、そして多くのプレイヤーに愛されたキャラクターは、やはりステージ3・4で登場する“フェニックス型の敵”だろう。

この敵は、単なる攻撃対象ではなく、まさにゲームの象徴そのものである。卵の状態で登場し、時間経過とともに孵化し、コンドルのような姿を見せ、最終的に羽ばたきながら襲いかかってくる——この変化の過程が、まるで生命の神秘を感じさせる。

羽を広げた瞬間に放たれる光のような弾丸、そして倒したときに舞い散る羽根のような破片。どの瞬間を切り取っても“美しさ”がある。

当時のアーケードゲームでは、敵を単なる障害物として描くことが多かったが、このフェニックスは違った。まるで自分の意思を持っているかのように見え、プレイヤーによっては“倒すのが少し寂しい”と感じた者もいたという。

卵(Egg)フェーズの不思議な魅力

ステージ3で初めて登場する“卵の形態”も、印象的な存在としてプレイヤーの記憶に残っている。

静かに漂いながら、内部に命を宿しているようなその姿は、どこか神秘的であり、不気味でもある。プレイヤーは「早く壊さなければ孵化する」という緊張感を覚えながらも、卵の中で光がゆらめく演出に目を奪われる。

この“卵”は単なる中間形態ではなく、ゲーム全体のテーマを象徴している。

つまり、「誕生と破壊」「命と危機」という対立のメタファーなのだ。プレイヤーが卵を壊すことで、命の芽を摘むという矛盾した感覚が残る。そうした心理的な揺らぎを生み出すデザインは、単なる敵キャラクターを超えている。

子ども時代に遊んだ人たちの中には、「卵が割れてフェニックスになる瞬間を、怖くもあり、見たくもあった」と語る者も多い。まるで“ゲームの中の儀式”のような時間だったのだ。

小型鳥(Birdling)の愛されキャラ性

初期ステージに登場する小型の鳥型エネミーは、シンプルながら非常に印象的だ。

彼らはインベーダーのように規則正しく並んでいるかと思えば、突然バラバラに動き出し、鋭い角度で下降してくる。その動きには、機械的というより生物的な不規則さがあり、プレイヤーを翻弄する。

しかし、そのトリッキーな挙動こそが“可愛げ”とも言えた。

特に、プレイヤーの弾を避けるように左右へ逃げる姿や、時折まっすぐ突進してくる単純さは、どこか憎めない。プレイヤーによっては、「あの鳥がかわいく見えてしまう」「最後の1体を倒すのがちょっともったいない」と語る人もいた。

シンプルなドットで構成されながらも、キャラクターに“性格”を感じさせる設計は、当時としては非常に革新的だった。

ボス基地 ― 巨大な“意思”を持つ存在

ステージ5に登場するボス基地は、プレイヤーの心に最も強い印象を残す存在のひとつである。

それは単なる建造物ではなく、“生きている機械”のような存在感を放っていた。

壁の奥で点滅するコアが、まるで心臓の鼓動のように脈打つ。プレイヤーが攻撃を加えるたびに、その鼓動が早くなったように見えるという演出は、多くのプレイヤーに“意思を感じる敵”としての印象を与えた。

さらに、基地全体がゆっくりと下に降りてくる様子は、まるで巨大生物が迫ってくるような恐怖を生み出す。攻撃の合間に鳴る重低音の効果音も相まって、「生きている敵」という感覚が強調されている。

このボスに挑むプレイヤーは皆、最後の弾を撃ち込む瞬間に手汗をかきながら、息を止めていたという。敵に“感情移入”してしまうほどの存在感を持つボスは、1980年当時としては異例であった。

フェニックスの羽ばたき ― ゲーム史に残るアニメーション

フェニックス型の敵の羽ばたきモーションは、今見ても驚くほど滑らかで美しい。

数ドットの違いで羽の開閉を表現し、光の反射のような色変化まで再現している。当時のハードウェアの制約を考えれば、ほとんど奇跡に近い表現だった。

この“羽ばたき”は、単なる動作ではなく、“生きている証”として描かれている。静止しているときは穏やかに、攻撃時には力強く羽を広げる。そこに明確な感情の演出が見えるのだ。

アーケードファンの間では、「この羽ばたきを見たときに未来を感じた」と語る人もいた。

それまでのドットアニメは、動きを簡略化することが常識だったが、『フェニックス』は“美しく見せること”を優先した。この方向性は後のゲーム演出に大きな影響を与えた。

地味だが頼もしい主人公機

プレイヤーが操作する自機は、見た目こそ地味だが、愛着を持つプレイヤーが非常に多い。

左右移動のみという制限の中で、敵弾を避け、バリアを使いこなす姿には、ある種の“孤独なヒーロー”像がある。

派手さはないが、どんな敵にも正面から挑む勇気を象徴しているようでもあり、長くプレイすればするほどその“無言の魅力”に気づかされる。

また、ショットを発射する際の「ピュッ」という電子音も印象的で、ファンの間では“あの音を聞くだけで戦闘モードに入る”という人もいる。

まさに、無口で実直な戦士のような存在である。

敵の群れが生む“生き物感”

『フェニックス』の敵群は、単体ではなく“群れ”として動くことで強烈な印象を与えていた。

鳥が一斉に方向を変えるような動きは、プログラムによる動作でありながら、有機的で自然。

この群れの中に“リーダー格”が存在するように見える瞬間もあり、プレイヤーはしばしば「一匹だけ動きが違うやつがいる」と発見して楽しんだ。

実際のAIにはランダム要素が多く含まれており、意図せずそう見えてしまうのだが、それが結果として“生き物の群れを操っているような錯覚”を生んだ。

敵でありながら、どこか魅力的で、観察したくなる存在だったという点も、『フェニックス』のキャラクターデザインの秀逸さを物語っている。

ファンが選ぶ「最も記憶に残る瞬間」

多くのファンが共通して挙げるのが、“フェニックスを撃破した瞬間の羽根の爆発”である。

画面いっぱいに広がる破片と光のエフェクトは、短いながらも圧倒的な達成感を与える。

あるプレイヤーは、「敵を倒すたびに、少し切ない気持ちになる」と語っている。

それは、敵が単なる障害物ではなく、“命ある存在”として描かれているからだ。

この“感情を揺さぶる破壊演出”こそ、『フェニックス』というゲームの最大の芸術的側面であり、プレイヤーがキャラクターに愛着を持つ理由でもある。

総括:キャラクターが語る生命の物語

『フェニックス』に登場する全てのキャラクターは、単なる敵・味方の枠を超えている。

卵は誕生を、フェニックスは成長と脅威を、ボス基地は死と再生を象徴しており、プレイヤー自身もその循環の一部として戦っている。

それゆえに、プレイヤーは敵を倒すたびに“生命の物語”の断片を見ている感覚になる。

この構造が本作を特別な存在にしており、登場キャラクターたちは単なるドットの集合体ではなく、哲学的な存在として語り継がれている。

40年以上が経った今でも、フェニックスの羽ばたきや卵の光を思い出すだけで胸が熱くなる——それほどに、彼らはプレイヤーの記憶に深く焼き付いているのだ。

[game-7]

■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

当時のプレイ料金とプレイヤー層

1980年当時、『フェニックス』のアーケード筐体のプレイ料金は、一般的なアーケードゲームと同様に「1プレイ100円」であった。

しかし、その“1プレイ100円”が他のゲームに比べて非常に価値のある体験として受け止められていた点が、本作の人気を支えた大きな要因である。

当時のアーケードは『スペースインベーダー』ブームの余韻が残っており、子どもや学生が学校帰りに立ち寄る定番の娯楽空間だった。『フェニックス』はその中で、やや年齢層の高いプレイヤー——高校生から社会人層に特に人気があった。

理由は簡単である。

その落ち着いた雰囲気とクラシック音楽が、他の派手なゲームとは違う“知的で大人な印象”を与えていたからだ。

ゲームセンターに響く『禁じられた遊び』の旋律は、当時の若者たちに「他とは違う世界に入った」という特別な感覚をもたらしたという。

登場当初の宣伝とタイトーの戦略

『フェニックス』は、アメリカ・アムスターエレクトロニクスが開発し、国内ではタイトーが販売を担当した。

タイトーは当時、『スペースインベーダー』で一大ブームを巻き起こした直後であり、次のヒットを生み出すために、独自の宣伝戦略を取った。

一般的なポスター広告には、カラフルなドットキャラクターや爆発的なキャッチコピーが並ぶ中、『フェニックス』の宣伝は異色だった。

深い紺色の宇宙背景に、不死鳥が羽を広げる静かなイラスト。その下に小さく「その翼は炎を超える」というキャッチコピーが添えられていた。

この“静かな宣伝”が逆に注目を集め、ゲーセンのオーナーたちは「何だこれは?」と興味を持ち、設置台数を増やした。

結果として、口コミ的に広まるという珍しいヒットの形をとることになる。

筐体デザインと存在感

『フェニックス』の筐体は、他のアーケード筐体に比べて一目で分かる特徴があった。

黒を基調としたパネルに、金色の翼を象ったサイドデザイン。画面上部にはタイトルロゴとともに、不死鳥のシルエットが刻まれていた。

当時のゲームセンターでは、ネオンや派手な照明が多かったが、『フェニックス』の筐体は落ち着いたトーンでありながら強い存在感を放っていた。

また、スピーカーの位置がプレイヤーの頭部近くに配置されており、クラシック音楽が臨場感のある音質で再生されたのも特徴である。

プレイヤーが筐体の前に立つと、まるで“神殿で儀式を行う”ような感覚を覚えるという意見も多く、単なる遊び場ではなく「体験型のアート」として評価されていた。

登場当時の人気の広がり方

『フェニックス』は、リリース当初から爆発的なヒットを記録したわけではなかった。

むしろ最初は“地味なゲーム”と見られ、派手なアクションゲームが注目される中で、静かに口コミで広まっていった。

だが、ある時期から徐々に人気が加速する。

理由は、「難しいがフェア」「守る楽しさがある」という噂がプレイヤー間で広がったからだ。

バリアを駆使する戦略性、ステージごとに変化する敵の動き、そして巨大ボス戦の迫力。これらが一度ハマると抜け出せない中毒性を持っていた。

地方のゲームセンターでは、1台の筐体に人が列を作るほどの人気を見せた場所もあり、「朝イチでフェニックスをプレイするのが日課」という常連プレイヤーが現れるほどだった。

競技性と大会文化

人気が広がるにつれて、『フェニックス』を使った非公式のスコア大会が各地で開催されるようになる。

大会のルールは「1コインで最高スコアを競う」というシンプルなもので、プレイヤーたちは攻略ノートを持ち寄って研究を重ねた。

当時のゲーム誌『ゲーメスト』や『テクノポリス』では、フェニックスの高得点プレイヤーを紹介するコーナーも登場し、各地のトップスコアラーが名を連ねた。

中でも、東京・新宿の某ゲームセンターでは、連日ハイスコア更新バトルが繰り広げられ、“フェニックス・マスター”という称号まで生まれた。

この競技性が、ゲームの寿命を延ばし、数年にわたり人気を維持させた理由の一つとなった。

国際的な人気とアメリカでの評価

『フェニックス』は日本のみならず、アメリカのアーケード市場でも高い評価を受けた。

センチュリー社が現地流通を担当し、全米各地のアミューズメント施設に設置された。

アメリカでは「インテリジェント・シューティング」と呼ばれ、単に敵を撃つだけでなく“タイミングを読むゲーム”として大人層に人気が出た。

当時の海外レビューでは、「ミニマルな操作で最大のドラマを生むゲーム」「宇宙を舞台にした哲学的アクション」とまで称賛されており、シンプルな見た目に反して非常に高い文化的評価を受けている。

輸出先によっては筐体のデザインや音声チップが異なるバージョンも存在し、希少な北米版は現在でもコレクター市場で高値で取引されている。

メディア露出と広告の少なさ

『フェニックス』が特異だったのは、当時の他のアーケード作品に比べてテレビCMや雑誌広告などが極端に少なかった点である。

タイトーは意図的に“宣伝よりも実際のプレイ体験で広める”という戦略を取っていた。

結果的に、広告費をかけずに口コミと店舗人気で火がついたという点で、後のインディーゲーム的な広まり方に通じる成功例となった。

それでも、マイコン雑誌や一部の専門誌では特集記事が組まれ、「新時代の知的シューティング」として紹介されたことがきっかけで、再び注目が集まる。

この“静かに伸びていく人気曲線”は、フェニックスというタイトル名ともどこか共鳴しているようだった。

ロケーションによる人気の違い

興味深いことに、『フェニックス』は都市部と地方で人気の出方が異なっていた。

東京や大阪などの都市圏では、“通好みのゲーム”としてマニア層に支持され、研究熱心なプレイヤーが攻略ノートを共有する文化が生まれた。

一方、地方都市では“クラシック音楽が流れる変なゲーム”として好奇心を誘い、ライトユーザー層にも浸透した。

とくに子どもたちが「音がきれいだから遊んでみたい」と興味を持ち、そこからハマるケースも多かったという。

このように、プレイヤー層が幅広かったことが、長期間人気を維持した大きな要因となっている。

後年の再評価と復刻

時代を経て、『フェニックス』はタイトーの復刻シリーズ『タイトーメモリーズ』や各種エミュレーションプラットフォームに収録され、再び脚光を浴びた。

特に当時を知らない若い世代からも「クラシック音楽×シューティング」という異色の組み合わせが新鮮に映り、SNS上で再ブームを巻き起こした。

復刻版ではBGMが一部アレンジされ、オリジナルの硬質な電子音よりも柔らかいトーンで再現されているが、ファンの間では「原曲の緊張感の方が好き」という意見も根強い。

それでも、“古典としての存在感”が今なお失われていないことは驚異的であり、リリースから40年以上経った今もアーケード史に名を刻み続けている。

総評:不死鳥の名にふさわしい“静かな大ヒット”

『フェニックス』は、派手な宣伝や時代の波に乗ることで売れた作品ではない。

むしろ、静かな宣伝と口コミ、そして確かなゲーム内容によってじわじわと火がついた“ロングランヒット”である。

その名の通り、一度沈んでも何度でも蘇るように、プレイヤーの心の中で生き続けるゲームだった。

1980年代初頭、アーケードの中でフェニックスの旋律が流れるとき、そこには単なる娯楽を超えた“神話的な空気”が漂っていた。

まさに、不死鳥の名を冠するにふさわしい存在。

そして今もなお、ゲーム史において静かに輝き続ける“永遠のフェニックス”として、多くのファンの記憶に羽ばたき続けている。

■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

タイトーマイルストーン4 HAC-P-BRHUA

タイトー 【Switch】タイトーLDゲームコレクション 通常版 [HAC-P-BA3LA NSW タイトーLDゲームコレクション ツウジョウ]

[メール便OK]【新品】【NS】タイトーマイルストーン3[在庫品]

タイトー イーグレットツー ミニ アーケードコレクションPART1 [TAS-G-005 イ-グレットツ-ミニ ア-ケ-ドコレクション1]

タイトー 【再生産】イーグレットツー ミニ専用 コンバインキット [TAS-P-005 イーグレットツ-ミニ コンバインキット]

タイトーマイルストーン ニンテンドー スイッチ版 Taito Milestones Nintendo Switchレトロゲーム アーケードゲーム 名作コレクション ..

評価 4

評価 4

![タイトー 【Switch】タイトーLDゲームコレクション 通常版 [HAC-P-BA3LA NSW タイトーLDゲームコレクション ツウジョウ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0084/4988611223703.jpg?_ex=128x128)

![[メール便OK]【新品】【NS】タイトーマイルストーン3[在庫品]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10790000/10796012.jpg?_ex=128x128)

![タイトー イーグレットツー ミニ アーケードコレクションPART1 [TAS-G-005 イ-グレットツ-ミニ ア-ケ-ドコレクション1]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0199/4988611224236.jpg?_ex=128x128)

![タイトー 【再生産】イーグレットツー ミニ専用 コンバインキット [TAS-P-005 イーグレットツ-ミニ コンバインキット]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0401/4988611224229.jpg?_ex=128x128)

![タイトー 【Switch】タイトーマイルストーン2 [HAC-P-BAVTA NSW タイトーマイルスト-ン2]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0067/4988611223031.jpg?_ex=128x128)

![タイトー 【Switch】オペレーション・ナイトストライカーズ 通常版 [HAC-P-BF6XD NSW オペレ-ションナイトストライカ-ズ ツウジョウ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0484/4988611224175.jpg?_ex=128x128)