☆送料無料☆ ゲゲゲの鬼太郎 ゲゲゲコレクション 鬼太郎 フィギュア

評価 5

評価 5【原作】:水木しげる

【アニメの放送期間】:1996年1月7日~1998年3月29日

【放送話数】:全114話

【放送局】:フジテレビ系列

【関連会社】:読売広告社、東映

■ 概要

1996年1月7日から1998年3月29日まで、フジテレビ系列で放送された『ゲゲゲの鬼太郎(第4作)』は、原作者・水木しげるの漫画を基盤に制作された東映アニメーションによる長編アニメシリーズです。本作は全114話という大ボリュームで展開され、当時の子どもたちにとっては毎週欠かさずテレビの前に座る楽しみであり、大人世代にとっては“昭和の妖怪譚”の再来を思わせる郷愁的な存在でもありました。

シリーズ第3作がカラフルで娯楽性を強調した演出で知られたのに対し、第4作は大きく舵を切り、クールで静謐なトーンを特徴としました。背景美術は落ち着いた色彩で描かれ、ストーリーは人間の欲望や社会問題を妖怪譚に投影するような形で進行します。子ども向け番組でありながら、どこか冷たい現実を突きつける回も多く、視聴者は単なる怪奇アニメという枠を超えた“人間と妖怪の境界線に潜む哲学”を感じ取ることができました。

特筆すべきは、本作が東映動画(当時)にとって 初のデジタルアニメ作品 であったことです。第64話以降、仕上げ以降の工程がデジタル化され、制作現場は大幅な効率化を達成しました。使用されたのは「RETAS! Pro」というソフトで、当時としてはまだ先進的だった144dpiの解像度で仕上げられました。アニメ制作史の中で、第4作は“セル画からデジタルへの橋渡し”を担った先駆的な作品でもあったのです。さらに、音声面でもステレオ放送に切り替えられ、臨場感のあるサウンドが家庭のテレビに響き渡りました。

声優陣の刷新も大きなトピックでした。第2作から砂かけ婆役で参加していた山本圭子、閻魔大王役でゲスト出演していた柴田秀勝が本作でレギュラーとして復帰。ほかの鬼太郎ファミリーの面々は新キャストに一新され、鬼太郎を演じた松岡洋子の凛とした声は、“冷静でありながら情熱を秘める新たな鬼太郎像”として多くのファンに強い印象を与えました。一方、田の中勇が目玉おやじ役を続投したことで、シリーズを貫く精神的支柱が守られたのもファンに安心感を与えました。

音楽面では、ブルースバンド「憂歌団」が主題歌を担当した点がユニークです。オープニングテーマ「ゲゲゲの鬼太郎」は、初代から続く伝統的な楽曲をブルース調にアレンジしたもので、イントロのカラスの羽ばたきと鳴き声が妖しい空気を醸し出しました。エンディングは前期「カランコロンのうた」、後期「イヤンなっちゃう節」と2種類が用意され、それぞれ原作的な妖怪のユーモラスさを強調。憂歌団特有のブルージーなサウンドが“怖さと楽しさの中間”を絶妙に演出し、音楽ファンからも高い評価を得ました。

また、本作は“初期シリーズへの回帰”が随所に見られる一方で、原作エピソードを大胆に改変したストーリーも数多く存在しました。感動的な人間ドラマへと昇華させたものもあれば、妖怪側が全く救われないまま終わる回もあり、その振れ幅の広さが特徴的です。この点は「子ども番組らしくない」と賛否を呼んだ部分ですが、そのリアリティと不条理感が逆に大人層に響き、結果的に幅広いファン層を獲得しました。

制作技術と物語性の両面で革新を遂げた第4作は、アニメ史的にも重要な作品であると同時に、ファンの記憶に深く刻まれた“90年代のゲゲゲの鬼太郎像”を決定づけました。後年、全話を収録したDVD-BOXが2007年に完全予約限定で発売され、2016年にはリマスター版がアニマックスで放送されるなど、時代を超えて再評価されています。2019年以降も東映チャンネルで定期的に放送されており、世代を越えて“妖怪と人間の物語”を届け続けています。

こうして振り返ると、第4作は単なるシリーズの一作にとどまらず、アニメーションの技術革新と、水木作品の根源的テーマの両方を併せ持った作品であることが分かります。懐かしさと新しさ、子どもと大人、娯楽と教訓。そのすべてが交錯する場として『ゲゲゲの鬼太郎(第4作)』は存在し、今なお根強い人気を誇っているのです。

[anime-1]■ あらすじ・ストーリー

『ゲゲゲの鬼太郎(第4作)』の物語は、人間社会と妖怪世界の間に横たわる境界線を舞台に展開されます。時代が進むにつれ、人間たちは文明を拡張し、自然を切り崩し、かつては“妖怪の領域”とされていた土地にも踏み込んでいきます。その結果、忘れ去られた妖怪たちが怒り、あるいは悲しみを抱え、人間に災厄をもたらすという事件が各地で発生しました。鬼太郎は、そんな対立の最前線に立ち、人間と妖怪が共に生きられる未来を信じて戦い続けます。

シリーズ全体を俯瞰すると、本作は単発エピソードの積み重ねでありながら、一貫して「人間と妖怪は本当に共存できるのか?」という問いを投げかけています。鬼太郎自身が完全に人間の味方でもなく、妖怪の側に寄りすぎることもない“中庸の立場”を貫いているのが特徴です。この立ち位置が時に人間からの不信を招き、また妖怪たちからの敵視を生むこともありますが、その揺らぎこそが作品の核といえます。

物語序盤では、人間社会に潜む妖怪たちとの遭遇譚が中心です。古来の伝承に登場する妖怪が現代の都市や村に現れ、人間を困らせたり、恐怖に陥れたりする様子が描かれます。例えば、学校の校庭に現れる妖怪や、工事現場で起きる怪異など、現代的な舞台と古典的な妖怪像が組み合わさることで、不思議な“懐かしさと新しさの融合”が感じられる構成になっています。

中盤に進むと、物語は一層多層的になります。単なる恐怖や勧善懲悪の構図を超えて、妖怪たちの悲しい過去や、彼らが抱える事情が前面に押し出されるのです。人間に裏切られた経験を持つ妖怪、愛する者を失った妖怪、自然破壊によって住処を追われた妖怪……。彼らの怒りや恨みが人間への攻撃として現れますが、その根本には“存在を無視されることへの寂しさ”が潜んでいます。鬼太郎は彼らに寄り添いつつも、人間への被害を止めるために戦うという矛盾に直面します。この葛藤は第4作全体を通じて繰り返し描かれる大きなテーマです。

終盤にかけては、より強大で恐ろしい妖怪や魔的存在が登場します。ぬらりひょんやバックベアードといった“シリーズの宿敵”が姿を現し、鬼太郎たちは大規模な戦いに巻き込まれていきます。特にバックベアードとの対決は、単なるバトルではなく「異質な存在とどう折り合いをつけるのか」という深い問いを観客に投げかけました。バックベアードの圧倒的な存在感、そして人間世界を覆い尽くそうとする力に立ち向かう鬼太郎の姿は、第4作全体のクライマックスとして記憶に残るエピソードのひとつです。

また、物語の中には“救われない結末”も少なくありません。妖怪が最後まで誤解されたまま退治されてしまう回、心情を理解されず消えていく妖怪の回などは、子どもたちに強烈な印象を与えました。こうした“後味の苦さ”は、現実社会に潜む理不尽や不条理をそのまま映し出したものであり、従来の子ども向けアニメではあまり描かれなかった要素でした。その分、後年のファンからは「第4作は最もシリアスで考えさせられるシリーズだった」と評価されています。

一方で、ユーモラスな要素も健在です。ねずみ男の小狡さや裏切り、時に鬼太郎を振り回すトラブルメーカーぶりは、物語の緊張を和らげる存在でした。また、ねこ娘のツンとした態度や、子泣き爺と砂かけ婆の掛け合いなど、シリーズを支える“家族的な温かさ”も視聴者の心を掴みました。こうした笑いと恐怖のバランスが絶妙に組み込まれている点も、第4作の大きな魅力といえるでしょう。

全114話を通して描かれるのは、単純な妖怪退治の繰り返しではなく、妖怪と人間の双方の立場を描き、時に人間の身勝手さを批判し、また妖怪側の悲しみに光を当てる物語です。鬼太郎の戦いは“剣や技で勝利する”というよりも、“理解と和解を模索する”姿勢に重きが置かれ、その点が従来シリーズ以上に深い余韻を残しました。

結果として、『ゲゲゲの鬼太郎(第4作)』は、ただのホラーアニメや子ども向け番組を超え、“妖怪を通して人間を描く社会派作品”として視聴者に受け止められました。その重厚な物語性は、放送から数十年が経った今でも語り継がれており、妖怪アニメの金字塔として独自の存在感を放っています。

[anime-2]■ 登場キャラクターについて

『ゲゲゲの鬼太郎(第4作)』を語るうえで欠かせないのが、個性豊かなキャラクターたちです。シリーズ全体の魅力はもちろん、視聴者にとって「どのキャラクターに共感し、どのキャラクターを怖がるか」で作品体験が大きく変わっていきます。本項では鬼太郎ファミリーを中心に、敵妖怪や人間キャラクターまで幅広く取り上げ、それぞれの魅力と役割を詳しく解説していきます。

■ 鬼太郎(声:松岡洋子)

第4作の鬼太郎は、それまでのシリーズに比べてクールで落ち着いた性格が際立っています。松岡洋子の演じる声は凛とした響きを持ち、少年らしい純粋さと同時に“裁定者”としての威厳も兼ね備えていました。シリーズを通して鬼太郎は、単純に人間を守るヒーローではなく、人間の欲や愚かさに失望しながらも「それでも信じたい」という姿勢を崩さない存在として描かれます。

印象的なのは、妖怪を討伐するだけでなく、彼らの事情を理解しようとする場面の多さです。鬼太郎は剣や技を振るうと同時に、相手の声を聴こうとするのです。その柔軟さが第4作の鬼太郎像を特別なものにしていました。

■ 目玉おやじ(声:田の中勇)

シリーズを貫く精神的支柱といえる存在です。小さな身体で常に鬼太郎の肩や茶碗風呂に佇む姿はコミカルですが、その知恵と冷静な視点は物語に厚みを与えます。田の中勇が初代から演じ続けることによる“声の継承”は、ファンにとって安心感と歴史を感じさせました。

第4作では特に、妖怪社会の背景を説明する“語り部”の役割が強調され、視聴者は目玉おやじを通じて妖怪の倫理観や伝承の奥深さを知ることができます。

■ ねずみ男(声:千葉繁)

千葉繁のねずみ男は、これまで以上に人間臭さと滑稽さが強調されました。金銭欲に溺れ、鬼太郎を裏切ることもしばしばですが、その一方で彼がいるからこそ物語に笑いと軽妙さが生まれます。視聴者からは「嫌いになれない小悪党」として愛され、時に鬼太郎ファミリーの一員として共闘する場面は感動を呼びました。

特に千葉繁のテンポの速いセリフ回しは、ねずみ男の図太さと小狡さを際立たせ、キャラクターの魅力を倍増させています。

■ ねこ娘(声:西村ちなみ)

第4作のねこ娘は、現代的な少女像を強く意識したキャラクターでした。過去シリーズでは比較的サブ的な立場にとどまることも多かったのですが、本作では戦闘シーンにも積極的に参加し、鬼太郎の仲間として大きな存在感を示します。

西村ちなみの声は明るさと鋭さを兼ね備え、ねこ娘の“ツンデレ気質”を絶妙に表現しました。視聴者の間では「第4作からねこ娘に惹かれた」という声も多く、キャラクター人気の一因となっています。

■ 砂かけ婆(声:山本圭子)

母性的でありながら豪快なキャラクター。砂を操って敵を妨害する能力は戦闘面でのサポート力が高く、鬼太郎ファミリーを陰で支える存在でした。山本圭子が第2作から続けてこの役を演じたことで、シリーズに連続性を持たせる役割も果たしました。温かい叱責と的確な判断力は、ファンの間で「ファミリーの母」と呼ばれるゆえんです。

■ 子泣き爺(声:塩屋浩三)

重たい身体を活かした攻撃スタイルが特徴のキャラクター。普段は呑気で温厚ですが、怒らせると敵にしがみつき、その重さで動けなくさせる恐ろしい一面を持ちます。塩屋浩三の重厚感ある声は、このギャップを見事に表現しました。子泣き爺は「一見弱そうで実は頼りになる」存在感を放ち、鬼太郎ファミリーに欠かせない存在です。

■ 一反木綿・ぬりかべ(声:龍田直樹)

一反木綿は九州出身の妖怪として方言を交えた陽気なキャラクター、ぬりかべは寡黙で頼れる壁のような存在。この二人はバランスの取れたコンビとして描かれ、ファミリーの戦闘を支える欠かせない要素となっていました。特にぬりかべは子どもたちからの人気も高く、「守ってくれる安心感」の象徴的キャラクターです。

■ 敵妖怪たち

第4作では、原作からの妖怪だけでなく、オリジナルアレンジされた妖怪も数多く登場しました。

ぬらりひょん(声:西村知道):妖怪たちを束ねる知略家として登場し、鬼太郎と幾度も対立しました。

バックベアード(声:佐藤正治):シリーズを代表する宿敵で、圧倒的な存在感と不気味さで視聴者に恐怖を与えました。

白山坊(声:大塚周夫):独特の風貌と冷徹さで強烈な印象を残したキャラクター。

彼らは単なる“敵役”にとどまらず、物語をシリアスに彩り、鬼太郎の信念を試す存在として機能していました。

■ 人間キャラクター

本作では人間の少年少女がゲストとして登場するエピソードも多く、彼らは視聴者にとって物語を身近に感じさせる“窓”の役割を果たしました。村上祐子、谷本淳、鈴木翔太といったキャラクターは、それぞれの立場から妖怪との関わりを経験し、恐怖と理解の狭間で揺れる姿を見せました。人間キャラの存在が、物語を単なる妖怪退治に終わらせず、“共存”のテーマを際立たせています。

■ キャラクター群像の魅力

第4作のキャラクターたちは、それぞれが役割を果たしながらも一面的ではありません。鬼太郎はヒーローでありながら悩み、ねずみ男は裏切り者でありながら仲間を助け、妖怪たちは恐怖の象徴でありながら哀しみを抱えています。この多層性が物語を豊かにし、視聴者に「ただの勧善懲悪ではない」という深い印象を残しました。

こうしてキャラクターを振り返ると、第4作はまさに“群像劇”としての完成度を持っていたことが分かります。個々の魅力が積み重なり、互いの関係性が絡み合うことで、作品全体が厚みを増していたのです。

[anime-3]■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング

『ゲゲゲの鬼太郎(第4作)』を語る上で音楽の存在は欠かせません。本作ではブルースバンド「憂歌団」が主題歌・エンディングテーマを担当し、それまでのシリーズにはなかった独自の雰囲気を生み出しました。従来の「子ども向けアニメの主題歌」という枠を超え、大人も聴き入ってしまうような深みと渋みを持つサウンドが、物語世界をより一層引き立てています。

■ オープニングテーマ「ゲゲゲの鬼太郎」

作詞は水木しげる、作曲はいずみたく、編曲は憂歌団によるもの。シリーズを象徴する名曲をブルース調にアレンジしたのが第4作版の最大の特徴です。イントロにはカラスの羽ばたきと鳴き声が効果音として重ねられ、聴く人に一瞬で「妖怪の世界」に引き込まれる感覚を与えました。

原曲の軽快さを残しつつ、ブルースならではのリズムと渋みを加えることで、子どもには“怖いけど耳に残る曲”、大人には“都会の夜を感じさせる曲”として二重の魅力を発揮しました。サビで繰り返される「ゲッゲッゲゲゲのゲ~」というフレーズは、懐かしさを保ちつつ新鮮味を感じさせ、第4作ならではの新しい鬼太郎像を象徴しています。

■ エンディングテーマ(前期)「カランコロンのうた」

第1話から第76話まで使用されたエンディングテーマ。こちらも憂歌団によるアレンジで、原曲をブルース調に仕立て直したものです。「カランコロン」という下駄の音が印象的で、妖怪たちが夜道を歩いている情景を視聴者に想像させます。

歌詞は素朴ながら、どこか哀愁を帯びています。夜の静けさの中に妖怪の気配が漂うような世界観を音楽だけで描き出し、視聴者に「恐ろしい存在でありながら、どこか親しみもある妖怪たち」の姿を重ね合わせる役割を果たしました。

■ エンディングテーマ(後期)「イヤンなっちゃう節」

第77話から最終回まで使用された後期エンディングテーマ。作詞は森雪之丞、作曲は岡本朗、編曲は憂歌団とHAKABASの共同。前期の哀愁漂う雰囲気から一転し、軽妙でコミカルなノリの楽曲に変わりました。

妖怪たちの“おどけた側面”を強調し、怖いだけではない彼らの人間味を伝えることに成功しています。シリーズ終盤にかけてストーリーが重くシリアスになる場面も多い中、この明るいエンディングは視聴者の心を緩ませる重要な役割を担いました。

■ 挿入歌・劇伴音楽

本作の音楽全体を手掛けたのは作曲家・和田薫です。和田は和楽器とオーケストラを融合させ、妖怪の神秘性と現代的なドラマ性を同時に描き出しました。尺八や和太鼓の響きにストリングスを重ねることで、“日本的な怖さ”を感じさせつつスケール感のあるサウンドに仕上げています。

戦闘シーンではリズムを強調した和太鼓の打ち込みが高揚感を生み、悲しいエピソードでは篠笛の音色が余韻を残しました。特に「人間に裏切られた妖怪の物語」や「救いのない結末」の回では、音楽が視聴者の感情を後押しする効果を発揮し、涙を誘ったという感想も多く寄せられています。

■ キャラクターソング・イメージソング

第4作の放送当時は、キャラクターソングやイメージソングの商業展開は限定的でしたが、それでも一部のキャラクターに関連した楽曲がファンの間で人気を集めました。ねずみ男のコミカルな歌や、ねこ娘をイメージした楽曲は、アニメ誌の付録や特典CDなどで取り上げられ、コレクターズアイテムとしても価値を持っています。

また、当時の子ども向けカセットやCDに収録された「妖怪クイズソング」や「鬼太郎の妖怪音頭」などは、親子で一緒に楽しめる内容となっており、家庭や学校のイベントでも流れることがありました。これらは現在では懐かしのグッズとしてオークションで取引されることもあります。

■ 視聴者の反応と楽曲の評価

憂歌団によるブルース調のアレンジは、当初「子ども向けに合うのか?」という声もありました。しかし放送が始まると、その独特な渋みが作品の雰囲気に見事に溶け込み、むしろ「第4作ならではの特徴」として受け入れられるようになりました。大人のファン層からは「他のアニメにはないカッコよさがある」と高い評価を受け、音楽が作品の格を一段上げたという見方もあります。

子どもにとっては怖さを中和しつつ耳に残るフレーズ、大人にとってはブルース音楽としての魅力。まさに多層的な楽しみ方が可能な楽曲群だったといえるでしょう。

■ 音楽が与えた影響

音楽は単なるBGMにとどまらず、第4作全体のトーンを決定づけました。オープニングで夜の世界へ引き込み、エンディングで余韻を残し、挿入曲で感情を増幅させる。音楽が映像と一体となり、“妖怪と人間の境界にある曖昧な空気感”を観客に体感させる仕組みが成立していたのです。

このように、『ゲゲゲの鬼太郎(第4作)』の音楽は、単なる主題歌以上に作品の雰囲気を形作り、記憶に残るシリーズとして定着させた大きな要因の一つでした。

[anime-4]■ 声優について

『ゲゲゲの鬼太郎(第4作)』において、声優陣のキャスティングは大きな注目ポイントでした。前作(第3作)から一新された布陣は、視聴者に新しい鬼太郎像を提示し、従来のファンにも「また別の鬼太郎が始まった」と感じさせる役割を担いました。ここでは主要キャラクターを中心に、キャストの個性や演技の特徴、当時の反応を詳しく見ていきます。

■ 鬼太郎役:松岡洋子

第4作最大の転換点のひとつが、主人公・鬼太郎役に松岡洋子を起用したことです。松岡の声は澄んだ少年らしさを持ちながらも、芯の強さを感じさせるトーンが特徴的でした。歴代の鬼太郎はどちらかといえば素朴さや優しさが前面に出ていましたが、第4作では「クールで寡黙なリーダー像」が打ち出され、シリーズの空気感を刷新することに成功しました。

松岡の演技は感情を大きく揺らすことが少なく、淡々とした口調で語る場面が多いですが、それが逆に鬼太郎のミステリアスさや“異世界の住人らしさ”を強調しました。視聴者からは「怖さと安心感を同時に持っている声」と評され、作品のクールな演出に見事にマッチしました。

■ 目玉おやじ役:田の中勇

初代から続投した田の中勇は、第4作においても変わらぬ存在感を放ちました。小さな身体で鬼太郎の父として助言する目玉おやじは、シリーズを通して一貫して“語り部”の役割を担っており、田の中の張りのある声はその説得力を強めています。

特に第4作は妖怪や人間の倫理観を深く掘り下げるストーリーが多いため、目玉おやじの台詞は物語全体を導く“指針”として機能しました。田の中の演技が続投されたことで、声優交代に不安を抱いた視聴者も「鬼太郎の世界はここにある」と安心できたのです。

■ ねずみ男役:千葉繁

第4作で最も強烈なインパクトを残した声優といえば千葉繁でしょう。ねずみ男は狡猾で卑怯でありながら、どこか憎めないキャラクターですが、千葉のコミカルで勢いのある演技が加わることで、まさに唯一無二の存在感を放ちました。

早口のセリフ回しや独特の抑揚、突然の大声など、千葉ならではの芝居が随所に活かされ、ねずみ男は「裏切りキャラ」でありながら愛される存在に昇華しました。特に感情を爆発させるシーンでの演技は圧巻で、ねずみ男の滑稽さと悲哀を同時に描き出しています。ファンの間でも「第4作のねずみ男は歴代でも特に強烈」と語られるほどです。

■ ねこ娘役:西村ちなみ

西村ちなみが演じた第4作のねこ娘は、従来よりも積極的に戦闘に関わるキャラクターとして描かれました。声質は明るさの中に芯のある響きを持ち、現代的で自立した女性像を強調しています。

彼女の演技によって、ねこ娘は単なる“可愛い仲間”から“鬼太郎を支える強い存在”へと変貌しました。ファンの間では「第4作からねこ娘の人気が一気に高まった」という意見も多く、そのきっかけを作ったのが西村の声だったといえるでしょう。

■ 砂かけ婆役:山本圭子

山本圭子は第2作に続いて砂かけ婆を演じ、第4作でレギュラー復帰を果たしました。落ち着いた声のトーンと時に母性的な響きを持ち、ファミリーのまとめ役として安心感を与えています。

山本の演技は、厳しさと優しさを併せ持つ“昭和的なおばあちゃん像”を体現しており、子ども視聴者にとっては「叱ってくれるけど守ってくれる存在」として映りました。鬼太郎ファミリー全体の雰囲気を温かく保つために欠かせない役割を担ったといえます。

■ 子泣き爺役:塩屋浩三

塩屋浩三の重厚な声は、子泣き爺の存在感を際立たせました。普段は呑気なキャラですが、怒りに触れると一変して恐ろしい妖怪へと変貌します。そのギャップを声で巧みに演じ分け、キャラクターの魅力を引き出しました。

また、塩屋の持つ温かみある声質は、仲間との掛け合いでユーモラスな一面を見せるときにも活かされ、子泣き爺の“二面性”を際立たせました。

■ 一反木綿・ぬりかべ役:龍田直樹

龍田直樹は一反木綿とぬりかべという対照的なキャラクターを演じ分けました。一反木綿の方言混じりの陽気な調子と、ぬりかべの無口で頼れる雰囲気。この対比はファミリーのバランスを保つ重要な要素でした。龍田の声は柔軟性に富んでおり、二役を違和感なくこなす技術力に改めて驚かされます。

■ 敵キャラクターを彩る豪華声優陣

第4作では敵役のキャスティングも豪華でした。

ぬらりひょん(西村知道):低く渋い声で策略家の冷徹さを表現。

バックベアード(佐藤正治):重厚で不気味な声が視聴者を圧倒。

白山坊(大塚周夫):怪しげで深みのある声がキャラクターの恐怖を倍増。

閻魔大王(柴田秀勝):威厳と迫力のある声で冥界の支配者を体現。

いずれも実力派の声優たちで、敵妖怪の存在感を強めることに大きく貢献しました。

■ 声優交代の意味

第4作で声優陣が一新されたことは賛否両論を呼びましたが、結果的に「シリーズごとに鬼太郎は生まれ変わる」というファンの認識を確立させることになりました。声優交代はリスクであると同時に、作品を新鮮に保つ戦略でもあったのです。

■ 視聴者の感想

当時の子どもたちからは「ねずみ男の声が面白い」「ねこ娘がカッコよくなった」といった反応が多く、大人のファンからは「鬼太郎が落ち着いている」「敵妖怪が怖すぎる」といった声が聞かれました。声優の演技が作品のトーンを方向づけていたことは間違いなく、今も第4作の特徴として強く記憶されています。

このように、『ゲゲゲの鬼太郎(第4作)』の声優陣は、新しい息吹を作品に吹き込みつつ、過去シリーズからの継承を大切にするという絶妙なバランスを実現しました。声の力がキャラクターの魅力を増幅し、作品全体を一段高い次元へと押し上げていたのです。

[anime-5]■ 視聴者の感想

『ゲゲゲの鬼太郎(第4作)』は1996年から1998年にかけて放送され、当時の子どもから大人まで幅広い層に視聴されました。その反応は非常に多様で、世代や立場によって感じ方に大きな違いがあったのも特徴です。ここでは放送当時から現在に至るまで、さまざまな視聴者が寄せた感想を整理し、本作の魅力や印象を浮き彫りにしていきます。

■ 子ども視聴者の反応

当時小学生だった視聴者からは「怖かったけど見てしまう」「夜にトイレに行けなくなった」といった感想が多く残っています。特に救いのないラストを迎えるエピソードや、不気味な敵妖怪の登場回は強烈な印象を残しました。

一方で、ねずみ男のドタバタやねこ娘のツンデレ的な態度、ぬりかべや一反木綿といった愛嬌ある妖怪たちの存在が“怖さの緩和剤”として作用し、「怖いけど安心できる」という独特のバランスが子どもたちを引きつけました。学校では「昨日の鬼太郎見た?」という会話が定番になり、友達同士で感想を語り合うことも多かったといいます。

■ 親世代・大人の視聴者の感想

親世代の視聴者からは「第1作や第2作の雰囲気を思い出した」という意見が多く、クールで落ち着いたトーンは大人にとって懐かしさを呼び起こすものでした。また、現実社会の問題を妖怪譚に重ねるエピソードが多く、「子ども向けでありながら大人も考えさせられる」と評価されました。

一方で「子どもには重すぎるのでは?」という懸念もありました。妖怪が救われずに終わる回や、人間の身勝手さが強調される回は、教育的観点から賛否が分かれた部分です。しかし、この“割り切らない結末”がむしろリアルで良いという肯定的な声も少なくありませんでした。

■ アニメファン・コア層の感想

アニメファンやマニア層からは、制作面での挑戦に注目が集まりました。特に第64話以降に導入されたデジタル仕上げは、「セルからデジタルへ移行した歴史的な瞬間」として高く評価されています。作画の質感が微妙に変化したことに気づいたファンも多く、「最初は違和感があったが、すぐに慣れた」「むしろ映像がクリアになった」といった声が残っています。

また、和田薫による音楽の評価も高く、「妖怪アニメに和楽器とオーケストラを融合させたセンスが素晴らしい」「音楽だけで怖さが増した」と好意的に受け止められました。

■ 怖さに関する感想

第4作は「最も怖い鬼太郎」と評されることも多いシリーズです。視聴者の中には「子どもの頃に見てトラウマになった」という人も少なくなく、特にバックベアードやぬらりひょんなどの大物妖怪が登場する回は恐怖体験として語り継がれています。

しかし一方で、その恐怖が“面白さ”と直結しているという感想もありました。「本当に怖かったからこそ忘れられない」「怖さと同時に妖怪たちの切なさを感じた」という声は、第4作の評価を支える重要な要素です。

■ 感動に関する感想

怖さとは対照的に、第4作には心を打つ感動的なエピソードも多くありました。妖怪と人間の友情、失われた存在への哀惜、家族愛を描いた回などでは「泣いてしまった」という感想が多数寄せられています。特に妖怪が最後に消えていく場面や、鬼太郎が静かに見送るシーンは、多くのファンの記憶に残っています。

「単なるホラーではなく、人間ドラマとして楽しめた」「妖怪の悲哀に共感した」という感想は、第4作の深みを物語っています。

■ キャラクターに関する感想

ねずみ男の存在は視聴者の間で賛否を巻き起こしました。「最低だけど憎めない」「裏切るくせに最後は助けてくれるところが好き」といった声がある一方で、「子どもの頃は怖かった妖怪よりも、ねずみ男の裏切りの方が嫌だった」という意見もありました。

また、ねこ娘の現代的なキャラクター造形は子どもから大人まで人気を集め、「第4作からねこ娘ファンになった」という声も少なくありません。彼女の強さと可愛さを兼ね備えた描写は、女性キャラクターとして新しい魅力を提示しました。

■ 後年の再評価

2000年代にDVD-BOXが発売され、さらに2010年代にリマスター版が放送されると、当時子どもだった世代が大人になって再び視聴する機会を得ました。そこで多く聞かれたのが「子どもの頃は怖かっただけだったが、今見ると深いテーマが分かる」という感想です。

「人間の欲望や自然破壊への警鐘」「共存の難しさ」といった要素は、大人になった視聴者に強く響き、第4作が“社会派アニメ”としても評価されるようになりました。

■ 総合的な印象

視聴者の感想を総合すると、第4作は「怖い」「シリアス」「でも忘れられない」という言葉に集約されます。子どもにとっては恐怖と魅力の体験、大人にとっては懐かしさと教訓。双方の視点で価値を持ち続けているのが、このシリーズ最大の強みです。

このように、『ゲゲゲの鬼太郎(第4作)』は、視聴者の年齢や立場によってまったく違う顔を見せる作品でした。それぞれの感想が積み重なって、本作はただのアニメシリーズを超えた「時代を映す鏡」として存在感を放ち続けています。

[anime-6]■ 好きな場面

『ゲゲゲの鬼太郎(第4作)』には、数多くの印象的なエピソードや忘れられないシーンがあります。視聴者にとって「怖かった」「泣けた」「心に残った」という場面は人によって違いますが、それぞれが強烈に記憶に刻まれており、長年語り継がれてきました。本項では、特にファンの間で人気の高い場面や、シリーズを象徴する瞬間を取り上げ、その魅力を詳しく解説していきます。

■ 闇に響く下駄の音

オープニングやエンディングで流れる「カランコロン」という下駄の音は、多くの視聴者にとって第4作を象徴する“音の記憶”となっています。暗い路地裏や田舎道で響くその音に、目には見えない妖怪の存在を想像した人は少なくありません。あるファンは「当時、夜道を歩くと本当に妖怪が近づいてくる気がした」と語っています。映像がなくとも、効果音だけで恐怖を呼び覚ます――この手法は第4作の演出の巧みさを物語っています。

■ 救いのない結末

第4作の特徴的な場面として挙げられるのが、妖怪が救われないまま終わるエピソードです。たとえば、人間の裏切りによって怒りを爆発させた妖怪が最後に退治され、誰からも理解されずに消えていくシーン。子どもの視聴者にとってはトラウマ級のショックを与えましたが、大人になってから振り返ると「社会の不条理そのものを描いていた」と納得する声も多いです。鬼太郎が悲しげに目を伏せる場面は、単なる勧善懲悪を超えた“余韻”を残しました。

■ バックベアードとの最終決戦

シリーズ後半で描かれるバックベアードとの戦いは、多くのファンが「第4作最大の見せ場」と評する名シーンです。黒い球体のような姿で現れるバックベアードは、人間世界を飲み込むほどの力を持つ存在。その圧倒的な威圧感に立ち向かう鬼太郎の姿は、単なるバトルを超えて「人間と妖怪の未来を賭けた戦い」として描かれました。

視聴者の一人は「画面いっぱいに広がるバックベアードの目が本当に怖くて、夢に出てきた」と語っています。このシーンは恐怖とスケール感を同時に体験できる、第4作を象徴する名場面といえるでしょう。

■ ねずみ男の裏切りと友情

ねずみ男はシリーズを通じて鬼太郎を裏切る存在ですが、同時に仲間として助ける場面もあります。とある回では、人間に取り入ろうとして鬼太郎を危機に陥れるものの、最後には罪悪感から命がけで鬼太郎を救います。この場面について視聴者からは「最低なのに泣けた」「ねずみ男が人間くさいからこそ共感できる」という感想が寄せられました。裏切りと友情の二面性を一つのキャラで描けるのは、第4作の深みを物語っています。

■ ねこ娘の戦闘シーン

第4作で大きく評価を高めたキャラがねこ娘です。従来はサポート役的な立ち位置が多かった彼女が、本作では鬼太郎と共に戦闘に積極的に関わるようになりました。特に敵妖怪に飛びかかり、鋭い爪で切り裂く場面は「ねこ娘がかっこよすぎる」と話題になりました。ファンの中には「第4作を見てからねこ娘推しになった」という人も少なくありません。少女らしさと戦士としての強さを兼ね備えた姿は、視聴者の記憶に強く残っています。

■ 感動的な別れのシーン

人間と妖怪が一時的に友情を結ぶエピソードもありました。例えば、人間の子どもと心を通わせた妖怪が最後に消えてしまう回。鬼太郎が涙を見せずに静かに見送る場面は、多くの視聴者を泣かせました。「子どもの頃に初めてアニメで泣いた」という人もおり、このようなシーンが第4作の評価を高めた要因のひとつになっています。

■ コミカルなファミリーの日常

シリアスなエピソードが多い第4作ですが、鬼太郎ファミリーの日常を描いた軽いエピソードも忘れられません。子泣き爺と砂かけ婆の掛け合い、一反木綿とぬりかべのコンビ芸、目玉おやじの小言など、ファミリーの温かみが伝わる場面は視聴者に安堵を与えました。怖さと笑いのバランスが絶妙で、「だからこそ怖い回も安心して見られた」という感想が多く聞かれます。

■ 視聴者が語る“忘れられない瞬間”

・「エンディングの下駄の音が怖すぎて、チャンネルを変えられなかった」

・「鬼太郎が人間をかばう時の横顔が、子どもながらにすごくカッコよく見えた」

・「ねずみ男が涙を流す回を見て、このキャラを好きになった」

・「バックベアードの目が夢に出てうなされた」

・「人間に裏切られて消える妖怪が哀れで泣いた」

こうした視聴者の声からも、第4作がただの子ども向け番組ではなく“心に刻まれるアニメ”であったことが分かります。

■ 総括

『ゲゲゲの鬼太郎(第4作)』の好きな場面は、恐怖・感動・笑いが複雑に絡み合っています。救いのないラストで心に傷を残した回もあれば、友情や愛情に涙した回もあり、コミカルなやり取りに和んだ回もあります。それぞれの場面が視聴者の人生の一部として残り、後年になっても「第4作といえばあのシーン」と語れる強烈な記憶となっているのです。

[anime-7]■ 好きなキャラクター

『ゲゲゲの鬼太郎(第4作)』は、数多くの個性豊かなキャラクターが登場する群像劇としての側面を持っています。どのキャラクターに心を寄せるかは視聴者によって異なり、そこにこそ本作の奥深さが表れています。ファンの間では「鬼太郎ファミリーの安定感が好き」という声もあれば、「敵妖怪の圧倒的な存在感に惹かれた」という意見もありました。ここでは、特に人気の高いキャラクターを取り上げ、それぞれの魅力やファンの反応を詳しく掘り下げていきます。

■ 鬼太郎 ― クールで静かなヒーロー

主人公・鬼太郎は当然ながら、多くの視聴者にとって「好きなキャラクター」の筆頭に挙げられます。第4作の鬼太郎は松岡洋子の落ち着いた声に支えられ、冷静沈着で感情を大きく表に出さないキャラクター像が確立されました。このクールさが「カッコいい」と評価される一方で、内面に秘めた優しさや正義感も感じられるため、「ただのヒーローではなく、人間臭さもある」と好感を持たれることが多かったのです。

視聴者の中には「当時、他のアニメの主人公にはない“影のある雰囲気”に惹かれた」という声もあり、クールな鬼太郎像は第4作を代表する要素のひとつになっています。

■ ねずみ男 ― 裏切り者であり憎めない存在

ねずみ男はファンの間で賛否が分かれるキャラクターでありながら、結果的に“好きなキャラクター”として名を挙げる人が非常に多いキャラでもあります。金銭欲や欲望に忠実で、鬼太郎を裏切ることも度々ありましたが、その人間くささに共感した視聴者は少なくありません。

ある視聴者は「ねずみ男がいるからこそ物語が面白くなる」と語り、別のファンは「最悪の裏切り者なのに、最後は助けてくれるから憎めない」と述べています。千葉繁の快活な演技も相まって、ねずみ男は“嫌いになれない愛すべき小悪党”として人気を確立しました。

■ ねこ娘 ― 強さと可愛さを兼ね備えたヒロイン

第4作で大きな人気を博したのがねこ娘です。従来シリーズではやや控えめな立ち位置にあった彼女ですが、本作では戦闘シーンにも積極的に参加し、鬼太郎の仲間として堂々と活躍しました。その強さと、少女らしい可愛らしさのバランスが絶妙で、視聴者からは「第4作をきっかけにねこ娘ファンになった」という声が多数寄せられました。

また、ツンとした態度や少し意地っ張りな性格も魅力として受け入れられ、「強気だけど仲間思い」というキャラ像が特に若い視聴者に刺さりました。西村ちなみの声が作り出す鋭さと柔らかさのコントラストも人気を後押ししました。

■ 目玉おやじ ― 変わらぬ存在感

目玉おやじは世代を超えて愛され続けるキャラクターです。田の中勇の演技による落ち着いた声と、小さな身体で繰り出すユーモラスな動きのギャップが魅力の源泉でした。第4作では妖怪世界の知識を解説する場面が多く、「目玉おやじがいたから難しい話も分かりやすかった」という声もあります。

ファンの間では「怖いシーンも、目玉おやじが出てくると安心できた」という意見が多く、視聴者にとって心の支えとなるキャラクターでした。

■ 敵妖怪 ― 魅力的な“悪役”たち

敵妖怪の中にも「好きなキャラクター」として名前が挙がる存在は少なくありません。

ぬらりひょん:その狡猾さと妖怪の親玉としての風格は、子ども視聴者から「一番怖かった」と同時に「カッコよかった」と評されました。

バックベアード:圧倒的な力と不気味さは「夢に出てきてうなされた」という声が多い一方、「あの怖さが忘れられず逆に好きになった」という声もあります。

白山坊:大塚周夫の渋い声によって、ただの敵キャラにとどまらない存在感を放ちました。

これらの敵妖怪たちは単なる悪役ではなく、それぞれの背景や目的を持ち、鬼太郎の信念を揺さぶる存在として描かれたため、ファンの心に残るキャラクターとなりました。

■ ファンの「推し」の多様性

視聴者アンケートやネット上の意見を見ると、「推しキャラ」が鬼太郎ファミリーに限らず敵妖怪や人間キャラにも広がっていることが分かります。

・「ねずみ男が好き。最低だけど、人間臭くて共感できる」

・「ねこ娘の戦う姿に憧れた」

・「目玉おやじがいないと安心できない」

・「ぬらりひょんの狡猾さが妙に魅力的だった」

・「バックベアードの存在感は悪役として完璧」

こうした多様な“推し”の存在こそが、第4作のキャラクター造形の豊かさを物語っています。

■ 総括

『ゲゲゲの鬼太郎(第4作)』は、誰もが“好きなキャラクター”を見つけられる作品でした。鬼太郎の冷静さ、ねずみ男の人間味、ねこ娘の強さと可愛さ、目玉おやじの安心感。そして敵妖怪のカリスマ性。これらが複雑に絡み合い、視聴者は自分なりの視点で物語を楽しむことができました。

キャラクター人気はシリーズの根幹を支える要素であり、第4作が今なお語り継がれる理由のひとつです。

[anime-8]■ 関連商品のまとめ

『ゲゲゲの鬼太郎(第4作)』は1996年から1998年にかけて放送された長期シリーズということもあり、放送当時から現在に至るまで多種多様な関連商品が展開されてきました。映像ソフト、書籍、音楽CD、ホビーや玩具、さらに文房具や食玩といった日常アイテムまで、幅広いジャンルの商品が発売され、ファン層の年齢や趣味に応じて支持を集めています。ここでは、それぞれのカテゴリーごとに代表的な商品や当時の流通状況、さらに後年の再評価まで詳しく見ていきます。

■ 映像関連(VHS・LD・DVD・Blu-ray)

放送当時は家庭用録画機器が普及していましたが、公式に発売された VHSビデオ も人気を博しました。セル版とレンタル版が存在し、パッケージには妖怪たちの迫力あるイラストが描かれていました。特に第1巻や最終巻といった節目のエピソードはコレクション性が高く、今でもファンの間で価値を持っています。

さらに一部では レーザーディスク(LD)版 も展開されました。当時のアニメコレクターにとってLDは高画質・高音質で楽しめるメディアとして人気があり、第4作も限定的ながらリリースされたことで熱心なファンに支持されました。

2000年代に入ると、全話を収録した DVD-BOX が完全予約限定で発売されました。ブックレットやノンクレジットOP/EDなど特典映像が付属し、ファンにとっては決定版アイテムとなりました。さらに2010年代以降は リマスター版DVD、近年では Blu-ray化 の要望も高まっています。

■ 書籍関連

書籍関連では、まず 原作コミックスの復刻版 が注目されました。水木しげる原作の単行本はアニメ放送に合わせて新装版が刊行され、第4作で描かれたエピソードと比較する楽しみ方をするファンも多かったのです。

また、アニメ雑誌『アニメディア』『ニュータイプ』などでは鬼太郎特集が組まれ、キャラクター人気投票や設定資料の掲載、ピンナップ付きの記事が掲載されました。放送当時の小学生向け雑誌では「妖怪図鑑」や「鬼太郎ファミリー大集合」などの付録冊子も登場し、コレクターズアイテム化しています。

さらに後年には、アニメ第4作に焦点を当てた 資料集やファンブック も出版されました。キャラクター設定画や美術ボード、監督・スタッフインタビューを収録した内容は、アニメ研究的にも価値の高い資料となっています。

■ 音楽関連

音楽面では、オープニングテーマ「ゲゲゲの鬼太郎」やエンディングテーマ「カランコロンのうた」「イヤンなっちゃう節」を収録した シングルCD が発売されました。憂歌団のブルース調アレンジは当時大人のファン層にも支持され、音楽作品としても評価が高かったのです。

さらに、和田薫が手掛けた劇伴を収録した サウンドトラックCD も発売され、和楽器とオーケストラを融合させた独自のサウンドはアニメファンだけでなく音楽ファンからも注目を集めました。後年にはデジタル配信も解禁され、若い世代が手軽に楽曲を楽しめるようになっています。

■ ホビー・おもちゃ

第4作の放送当時、バンダイを中心にさまざまな玩具が発売されました。鬼太郎やねずみ男、ねこ娘をデフォルメした ソフビ人形 は定番アイテムで、ガチャガチャのミニフィギュアも子どもたちに人気を博しました。

特に話題となったのが、目玉おやじの入浴姿をモチーフにした 茶碗風呂玩具。水に浮かべて遊ぶことができ、親子で楽しめる商品として売り場で好評を得ました。また、ぬりかべを模したクッションや、一反木綿の形を活かした布製おもちゃなど、妖怪の個性を生かした商品展開も見られました。

当時の子ども向けボードゲームも人気で、サイコロを振って妖怪退治を進める形式はファミリーで楽しめる娯楽アイテムとして支持されました。

■ ゲーム関連

テレビゲームとしての展開は第4作単体では限定的でしたが、ファミコンやスーパーファミコン時代から続く鬼太郎シリーズの流れを受けて、キャラクターを使った ボードゲームやトレーディングカード が商品化されました。学習帳やカードゲームに付属した「妖怪バトルカード」は特に人気が高く、当時の子どもたちが学校で交換する定番アイテムでした。

また、食玩として付属した小型のLCDゲーム機もあり、鬼太郎を操作して妖怪を退治する簡易的なアクションゲームが楽しめるものでした。こうした商品は、今ではオークションで“レトロ玩具”として高値で取引されることもあります。

■ 文房具・日用品・食玩

学校生活を彩る 下敷き、鉛筆、消しゴム、ノート、筆箱 なども第4作のキャラクターグッズとして数多く発売されました。特にねこ娘や鬼太郎が描かれたキラキラの下敷きやラメ入り鉛筆は子どもたちの人気を集めました。

食玩としては、 キャラクターシール付きガムやチョコ が流通し、コレクション性の高さから当時の子どもたちが熱中しました。妖怪消しゴムやスタンプなどの小物も駄菓子屋やスーパーで手に入り、日常的に鬼太郎のキャラクターが身近に感じられる仕掛けとなっていました。

また、家庭用の日用品としては マグカップ、歯ブラシ、弁当箱 といった実用グッズも展開され、まさに「生活に妖怪が溶け込む」形で広がっていきました。

■ 総括

『ゲゲゲの鬼太郎(第4作)』の関連商品は、放送当時の子ども向けグッズから、後年の大人ファン向けコレクターズアイテムまで幅広い展開を見せました。その結果、作品の記憶は単なる映像体験にとどまらず、日常の中に入り込み、手元に残る形で世代を超えて共有されることになったのです。

映像、書籍、音楽、玩具、文具――どのジャンルをとっても「第4作ならではの存在感」が刻まれており、今なお多くのファンに収集・再評価され続けています。

[anime-9]■ オークション・フリマなどの中古市場

『ゲゲゲの鬼太郎(第4作)』は放送から20年以上が経過していますが、関連商品の多くが中古市場で取引されています。インターネットオークションやフリマアプリの普及により、往年のファンやコレクターたちが求めるアイテムは再び脚光を浴びています。本項では、映像ソフト・書籍・音楽・ホビー・ゲーム・文房具・食品関連といった各ジャンルごとに、中古市場での傾向や価格帯、コレクター心理を詳しく掘り下げていきます。

■ 映像関連(VHS・LD・DVD・Blu-ray)

最も出品数が多いのは VHSソフト です。当時のセル版・レンタル版の両方が中古市場に出回っており、特に第1巻や最終巻などは希少性が高く、1本あたり2,000~4,000円前後で落札されるケースが目立ちます。未開封や状態の良いものはさらに高額になり、5,000円を超えることもあります。

一方、LD(レーザーディスク) は供給数が少なく、アニメコレクターの間で根強い人気があります。相場は1枚3,000~6,000円ほどで、全巻セットになると2万円以上で落札されることもあります。

そして現在最も注目されるのが DVD-BOX です。2007年に完全予約限定で発売された全話収録版は、定価を大きく上回る価格で取引され、状態が良ければ2万~3万円前後の落札も珍しくありません。特典ブックレットや外箱の有無で価格が大きく変動するため、コンディションを重視するコレクターが多いのも特徴です。

Blu-ray化はまだ実現していませんが、仮に発売されれば中古市場の価格動向にも大きな影響を与えると考えられています。

■ 書籍関連

原作コミックスは復刻版や文庫版が普及しているため、中古市場での相場は比較的安定しています。しかし、アニメ放送当時に刊行された フィルムコミック形式の書籍や設定資料集 は希少価値が高く、1冊あたり2,000~5,000円前後で取引されることがあります。

特に注目されるのはアニメ雑誌のバックナンバーです。『アニメディア』『ニュータイプ』などで鬼太郎第4作を特集した号は、当時のポスターやピンナップが付属していれば2,000円を超える落札も珍しくありません。保存状態が良い場合はさらに価格が上がり、まさに“時代の記録”としてコレクターに重宝されています。

■ 音楽関連

憂歌団が担当した主題歌・エンディングテーマの シングルCD は中古市場でも人気です。前期エンディング「カランコロンのうた」を収録したCDは比較的多く流通していますが、状態の良いものは1,500~2,500円前後で安定しています。後期エンディング「イヤンなっちゃう節」のシングルは出回り数が少なく、プレミア化して3,000円以上で落札されるケースもあります。

また、サウンドトラックCD は需要が高く、1枚3,000~4,000円前後で取引されています。和田薫による劇伴の評価が高いため、音楽ファンも購入対象にしており、完品は高値がつきやすいジャンルです。

■ ホビー・おもちゃ

玩具関連はコレクター需要が旺盛で、特に ソフビ人形やガチャガチャのフィギュア は人気があります。単品で1,000~2,000円、コンプリートセットになると1万円を超えることも。目玉おやじの茶碗風呂玩具やぬりかべクッションなどは、保存状態によっては数千円台から取引され、未使用品ならさらに価格が上がります。

また、当時のボードゲームは中古市場で高値を維持しています。サイコロや駒、説明書などが揃った完品は5,000~7,000円ほどで落札され、欠品があれば2,000円程度に下がる傾向があります。

■ ゲーム関連

鬼太郎第4作単独の家庭用ゲームソフトは発売されていませんが、当時の食玩や雑誌付録として配布された LCDミニゲーム機 がオークションに出回っています。状態が良いものであれば1,500~3,000円程度。希少な未開封品は5,000円以上の価格がつくこともあり、マニア層から高い注目を集めています。

また、カードダスやトレーディングカードのシリーズも一部存在し、フルコンプセットが数千円で取引されるなど、キャラクターグッズとしてのコレクション性が高まっています。

■ 文房具・日用品・食玩

駄菓子屋やスーパーで販売されていた キャラクターシール付きお菓子 は、当時の子どもたちの間で爆発的に人気を集めました。現在はパッケージ未開封の状態であれば、1個あたり1,000円以上で取引されることもあります。

文房具グッズ(下敷き、ノート、鉛筆、筆箱など)はまとめ売りが多く、数百円から数千円程度で安定していますが、ねこ娘やバックベアードなど人気キャラのデザインは高値がつきやすいです。特に未使用品は「学校で使わず大切に保管していた人」からの出品が多く、マニアにとっては貴重なコレクションアイテムとなっています。

■ コレクター心理と市場動向

中古市場で鬼太郎第4作の商品が人気を集める理由のひとつは、「90年代のアニメグッズがレトロとして再評価されている」ことにあります。当時子どもだった世代が大人になり、経済的余裕を持って昔の思い出を取り戻そうとする“リバイバル需要”が強いのです。

また、鬼太郎シリーズは世代ごとに異なるファン層を抱えており、第4作をリアルタイムで見た世代が今30~40代になっていることから、購買力が中古市場を押し上げています。

■ 総括

『ゲゲゲの鬼太郎(第4作)』の関連商品は、現在でも中古市場で安定した人気を保っています。映像ソフトや音楽CDは高額取引されることが多く、玩具や文房具は手頃な価格帯ながらコレクション需要が旺盛です。世代を超えて愛され続ける作品であるがゆえに、その商品も「懐かしさ」と「希少価値」を兼ね備え、今なお多くのファンを魅了しているのです。

[anime-10]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

手染めてぬぐいA ゲゲゲの鬼太郎 水木プロ 妖怪舎 1929-01685〜06213【ネコポス可】ようかい 鬼太郎 プレゼント げげげ 手ぬぐい ハ..

評価 4.88

評価 4.88こなき爺 公式コスチューム 男女兼用【子泣き爺 ゲゲゲの鬼太郎 コスプレハロウィン お化け 妖怪 アニメ 衣装】マジックナイト CS872764

【1点までメール便も可能】【鬼太郎 コスプレ 子供】 ゲゲゲの鬼太郎公式 鬼太郎 キッズ 140 [鬼太郎 コスプレ 子供用 衣装 コスチュー..

評価 4.75

評価 4.75決定版 ゲゲゲの鬼太郎 全14巻セット (中公文庫) [ 水木しげる ]

評価 4.5

評価 4.5鬼太郎 伝統 こけし 【キャラクターこけし】 プレゼント ギフト かわいい おうち時間 暮らし stayhome 癒し インテリア 木製 日本製 伝..

評価 5

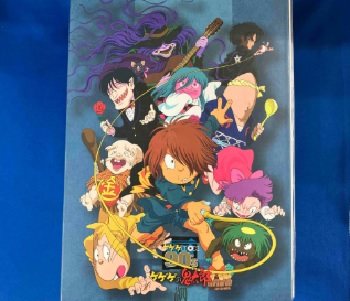

評価 5☆送料無料☆ ゲゲゲの鬼太郎 ゲゲゲコレクション 鬼太郎 フィギュア

評価 5

評価 5【送料無料】 ゲゲゲの鬼太郎 妖怪グッズ もっちりぬりかべ ぬいぐるみ 高さ約48cm

評価 5

評価 5ゲゲゲの鬼太郎(第6作) Blu-ray BOX5【Blu-ray】 [ 沢城みゆき ]

評価 5

評価 5ゲゲゲの鬼太郎 妖怪シール[全3種類] 水木プロ 妖怪舎 1929-0618*【ネコポス可】

評価 4.83

評価 4.83鳥取 お土産 ゲゲゲの鬼太郎妖怪BOX あかいし屋

評価 4.67

評価 4.67

![決定版 ゲゲゲの鬼太郎 全14巻セット (中公文庫) [ 水木しげる ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5116/9784124805116_1_3.jpg?_ex=128x128)

![ゲゲゲの鬼太郎(第6作) Blu-ray BOX5【Blu-ray】 [ 沢城みゆき ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4026/4907953214026.jpg?_ex=128x128)

![ゲゲゲの鬼太郎 妖怪シール[全3種類] 水木プロ 妖怪舎 1929-0618*【ネコポス可】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/8989usagiya/cabinet/05906494/imgrc0079074902.jpg?_ex=128x128)