【中古】「非常に良い」超真合金 ゼンダマン ゼンダライオン CHQ-SHINGQUKING ZENDA LION

【原作】:タツノコプロ企画室

【アニメの放送期間】:1979年2月3日~1980年1月26日

【放送話数】:全52話

【放送局】:フジテレビ系列

【関連会社】:タツノコプロ、アニメフレンド、アニメルーム、葦プロダクション、アドコスモ、スタジオナイト、タマプロダクション

■ 概要

放送時期と作品の立ち位置

1979年2月3日から1980年1月26日までの約1年間、毎週土曜18時30分という家族揃ってテレビの前に集まりやすい時間帯に放送されていたのが『タイムボカンシリーズ ゼンダマン』です。全52話というボリュームで展開された本作は、タツノコプロが手がける「タイムボカンシリーズ」の第3弾にあたり、『タイムボカン』『ヤッターマン』に続く正統な後継作として制作されました。前作までで確立された「勧善懲悪のドタバタコメディ」「クセの強い三悪トリオ」「派手でユーモラスなメカバトル」といったシリーズおなじみの要素を受け継ぎつつ、新たな試みやギャグを加えることで、当時の子どもたちに強いインパクトを残した作品です。放送枠も前作からそのまま引き継いでおり、土曜夕方の「タイムボカン枠」に世代交代する形で登場したことから、視聴者にとっては自然な流れで新シリーズへ移行していった印象がありました。

シリーズ第3作ならではのテーマ性

『ゼンダマン』の大きなテーマは、不老長寿の秘薬「命のもと」を巡る攻防です。世界平和のためにその力を役立てようとする善玉側と、私利私欲のために利用しようとする悪玉側が、時空を超えた争奪戦を繰り広げる構図になっており、「長く生きることの意味」「力をどう使うか」といった道徳的な問いが、ドタバタコメディの裏側にさりげなく潜ませてあります。シリーズとしては3作目ですが、単なる焼き直しではなく、テーマ面では一歩踏み込んだ設定が与えられているのが特徴です。とはいえ説教くささはほとんどなく、物語はあくまでテンポの良いギャグとアクション中心で進行していき、視聴者は自然とゼンダマン側に感情移入しながら、悪玉トリオの空回りぶりを笑って楽しめる構成になっています。

タイムトラベル要素の再強化

「タイムボカンシリーズ」の原点である時間旅行の要素が、本作では再び前面に押し出されています。紋者博士が完成させた「タイムトンネル」を使うことで、ゼンダマンとアクダマトリオはさまざまな時代へと飛び出していきます。古代文明の世界、物語の中でしか見たことのないような伝説の時代、さらには日本昔話や世界名作童話をモチーフにしたエピソードなど、子どもたちが社会科や国語で触れる題材がコミカルにアレンジされて登場します。前2作では、物語が進むにつれて行き先の雰囲気や路線が変化していく面も見られましたが、『ゼンダマン』では初期から一貫して昔話・童話・歴史上の人物などを積極的に取り上げ、シリーズ全体として「時間旅行バラエティ」とでも呼べる安定したテイストを保っているのが特徴です。これにより、毎回「今日はどんな時代の、どんな有名人が登場するのか?」というワクワク感が生まれ、教育的な要素とエンタメ性がうまく融合した構成になっています。

メカバトルとギャグ演出の進化

シリーズの見せ場であるメカバトルも、『ゼンダマン』ではひと味違った進化を遂げています。序盤は、ファンファーレとともに登場する救援メカや、仕組みの細かいシステムメカなど、『タイムボカン』『ヤッターマン』で人気を博したスタイルを踏襲するエピソードが多く見られます。ところが物語が進むにつれ、ゼンダマン側の切り札として登場するゼンダゴリラが本格的に前面へ出てくるようになり、戦い方もプロレス技をベースにした肉弾戦スタイルへとシフトしていきます。これにより、派手な爆発やミサイルの撃ち合いだけでなく、投げ技・関節技・パワーファイトといった分かりやすい「体のぶつかり合い」が子どもにも直感的に伝わる、より躍動感あるアクションシーンが増えていきました。また、悪玉メカが敗北した際に爆発してあがる「ドクロ雲」も本作でほぼ完成形となり、ただ爆発するだけでなく、涙を流したり表情がついたりと、細かなギャグが盛り込まれています。これらの演出は、のちのシリーズ作品に受け継がれ、「タイムボカン=ドクロ雲」というイメージを決定づける重要な要素となりました。

キャラクター配置と三悪トリオの魅力

本作の主役側は、紋者博士の孫であるさくらと、その助手を務める鉄ちゃんという二人組が中心です。二人が「善意のかたまり・ゼンダマン」に変身して活躍する構図は、シリーズらしい分かりやすい勧善懲悪のフォーマットを踏襲しています。一方、悪玉側のアクダマトリオは、シリーズおなじみの三悪構成を維持しながらも、前作とはまた違った人間関係や役割分担が描かれ、ムージョ、トボッケー、ドンジューローといったメンバーが毎回騒動を巻き起こします。さらに、演出スタッフをネタにした「オシイ星人」など、当時の制作現場を知る人ならクスリとできるメタ的なキャラクターも登場し、子どもだけでなくアニメファンにも刺さる小ネタが随所に散りばめられています。これらのキャラクター性が、単なる勧善懲悪ものを超えた“作り手の遊び心あふれるギャグアニメ”としての味わいを生み出しています。

制作スタッフとタツノコプロらしさ

総監督には『タイムボカン』以来シリーズを牽引してきた笹川ひろしが名を連ね、企画・制作はもちろんタツノコプロが担当しています。キャラクターデザインには天野嘉孝、メカニックデザインには大河原邦男といった実力派スタッフが参加し、丸みのある親しみやすいキャラクターと、ひと目で覚えられる個性的なメカの数々を生み出しました。音楽面でも、山本正之らおなじみのスタッフが参加し、主題歌・挿入歌だけでなく、劇中BGMもコミカルさとヒロイックさを絶妙なバランスで両立させています。こうした布陣により、『ゼンダマン』はタツノコらしいポップでカラフルなビジュアルと、テンポの良いコメディセンスを兼ね備えた作品に仕上がっており、シリーズの中でも安定感の高い1本として評価されています。

当時の受け止められ方と現在の位置づけ

放送当時、『ゼンダマン』はすでに人気シリーズとなっていた「タイムボカン」のブランドを背負って登場したこともあり、子どもたちからは自然に受け入れられました。とくに、時間旅行を通じて昔話の世界に飛び込んだり、歴史上の人物とドタバタを繰り広げたりするエピソードは、学校で習う内容とリンクしている部分もあり、「どこかで聞いたことのある話が、ものすごくおかしな展開になっていく」という新鮮さが人気の一因となりました。現在では、同シリーズの中では『ヤッターマン』に比べると露出は少ないものの、DVDや配信などで作品に触れた世代からは、「メカバトルが分かりやすくて楽しい」「悪役たちが憎めない」「タイムトラベルものとしての完成度が高い」といった声も多く、タイムボカンシリーズの転換点となった作品として再評価されています。タイムトンネルという設定や、プロレス色の強いメカバトル、完成形に近づいたドクロ雲など、後続作にも受け継がれるアイデアが多数詰め込まれている点で、シリーズ全体を語るうえで外せない1作と言えるでしょう。

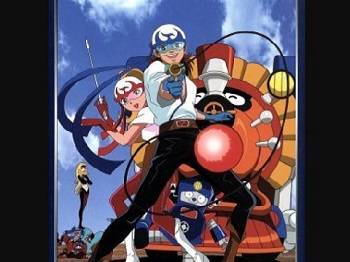

[anime-1]

■ あらすじ・ストーリー

命のもとを巡る大いなる旅立ち

物語の発端となるのは、世界のどこか、いつかの時代に存在すると言い伝えられてきた不老長寿の秘薬「命のもと」です。考古学者であり科学者でもある紋者博士は、この秘薬をただ自分のために求めるのではなく、人類全体の幸福や世界平和の実現に役立てようと考え、長年にわたる研究の末に時間移動装置「タイムトンネル」を完成させます。古代から中世、近世、そして伝説や神話の世界にまでつながるこのトンネルを使えば、「命のもと」の手がかりが残された時代へ直接向かうことができるからです。しかし、その高尚な理想をよそに、世の中には秘薬を自分たちの欲望のためだけに手に入れようとする者たちも存在しました。アクダマトリオと呼ばれる三人組は、紋者博士の研究情報を嗅ぎつけ、独自にタイムトンネルへ侵入する方法を見つけ出します。彼らの目的は、永遠の命を自分たちの富や名声のために使い、楽してのし上がること。こうして、博士の理想を守ろうとする側と、欲望のままに利用しようとする悪党側との、時空を超えた「命のもと」争奪戦が幕を開けるのです。

ゼンダマン誕生と基本フォーマット

アクダマトリオが動き出したことで、紋者博士の身近にいる二人の若者、鉄ちゃんとさくらが物語の表舞台へと押し出されます。博士の助手として日頃から研究を手伝っていた鉄ちゃんは、タイムトンネルの危険性も含め、状況の深刻さをいち早く理解。そんな彼を支えるのが、博士の孫娘で快活な性格のさくらです。二人は博士の開発した装備と秘密のシステムを利用して、「善意のかたまり・ゼンダマン」へと変身。鉄ちゃんはゼンダマン1号、さくらはゼンダマン2号として、アクダマトリオを追って過去の世界へ飛び込みます。1話ごとの基本的な流れは非常に分かりやすく構成されています。まず紋者博士が新たな資料や伝承をもとに「命のもとは○○の時代の××に関係しているらしい」と推論し、その情報が何らかの形でアクダマトリオ側にも伝わってしまうところから物語がスタートします。悪党たちは博士を出し抜こうとして先行してタイムトンネルに飛び込み、行き先の時代で騒動を起こしながら「命のもと」の手がかりを探すことに。そして少し遅れてゼンダマンが出動し、歴史上の人物やその土地の人々と関わりながら、アクダマトリオと三つ巴の大騒ぎを繰り広げる、というのが1話完結のフォーマットです。

歴史と物語の世界を股にかける冒険

ゼンダマンたちが訪れる時代や場所は、単に歴史の教科書に出てくる有名な出来事だけに留まりません。古代エジプトの王たちが支配する世界や、創世記の物語を思わせるエデンの園、さらには童話や伝説の世界に近い空想度の高い舞台まで、実在の歴史とフィクションが絶妙にミックスされた「タイムボカンシリーズ」らしい時空旅行が毎回展開されます。ある回では「命のもと」が王家の墓に眠る秘宝と関係しているのではないかと推理し、ピラミッドやミイラ、スフィンクスといったお馴染みのモチーフがギャグたっぷりに描かれます。また別の回では、博士が宗教的伝承や神話の記述からヒントを得て、禁断の果実や楽園の伝説に目をつけるエピソードも登場します。ゼンダマンたちは時に勇者や騎士、時に旅人や研究者として、行く先々で現地の人々と交流し、その世界観に溶け込みながらアクダマトリオの企みを阻止していきます。視聴者は「命のもとが本当に存在するなら、どんな形でどの時代に隠されているのだろう?」と想像しながら、毎回異なる舞台設定を楽しむことができるようになっており、学習要素と冒険ファンタジー的な魅力がうまく共存しています。

アクダマトリオの策略とお約束の失敗

『ゼンダマン』のストーリーに欠かせないのが、アクダマトリオの三人が繰り出す毎回の珍妙な策略です。彼らは「命のもと」を手に入れれば、老いることなく、好きなだけ贅沢三昧の人生を送れると信じており、その欲望の強さゆえに他人の迷惑など一切顧みません。到着した時代では、現地の支配者に取り入って権力を握ろうとしたり、偉人の功績を自分たちのものにすり替えようとしたり、宝物庫を丸ごと頂いてしまおうとしたりと、毎回やり口を変えながら「命のもと」の手がかりを探し出そうと奮闘します。しかし、彼らの作戦はどれもツメが甘く、ゼンダマンが現れた途端に計画の綻びが露呈してしまうのが定番です。現地の住民を騙して無理矢理働かせていた工事現場がストライキ状態になったり、偉人の発明を乗っ取ろうとしてかえって大暴走を招いてしまったり、思わぬところで自分たちの仕掛けた罠に自分たちが引っかかってしまったりと、コントのような展開が次々と繰り広げられます。最終的にはゼンダマンの活躍によって騒動は収束し、アクダマトリオはお馴染みのメカバトルで完敗。派手な爆発とドクロ雲と共にふっとばされるのがお決まりのオチとなっており、視聴者に「またやられたな」と安心感を与える構造になっています。

ゼンダマンの戦いとメカアクション

ストーリーのクライマックスを盛り上げる要素として、毎回欠かせないのがゼンダマンとアクダマトリオが操るメカ同士の戦いです。アクダマトリオは、その時代のモチーフを取り入れた奇抜なメカを投入し、巨大ロボから戦車型、動物モチーフのものまで多彩なラインナップでゼンダマンに挑みます。一方、ゼンダマン側はゼンダライオンやゼンダゴリラといった援護メカを呼び出して応戦。序盤はミサイルやビームなどで派手な撃ち合いを見せることも多いのですが、物語が進むにつれ、ゼンダゴリラを軸にしたプロレス仕立ての肉弾戦が増えていきます。ゼンダゴリラがドロップキックや投げ技を決めるたびに、画面はまるでプロレス中継のようなノリで盛り上がり、実況風のナレーションや観客のどよめきが入る回もあります。こうしたメカアクションは、単にバトルを見せるだけでなく、時代背景やその回のテーマとリンクしていることも多く、たとえば騎士の世界なら鎧を模したパーツをまとったメカが登場したり、海賊の回なら海戦仕様のメカが活躍したりと、ストーリーとアクションが一体となった見せ方が工夫されています。子どもたちは毎回「今度はどんなメカが出るのか」「ゼンダゴリラはどんな技を見せてくれるのか」と期待しながら画面を見つめていたことでしょう。

命のもとの謎と物語全体の流れ

作品全体を貫く大きな謎である「命のもと」が、どのような形で存在しているのかは、一気に明かされるのではなく、少しずつヒントが積み重ねられていきます。古代の碑文に刻まれた暗号めいた言葉や、伝説上の人物が残したとされる日記、宗教的寓話、さらには宇宙から来たと噂される石の欠片など、各エピソードで手に入る情報はバラバラで、時にはまったくの思い違いであることもあります。それでも博士たちは決して諦めず、ゼンダマンの活躍で得られた情報を丁寧に整理し、次の時代への手がかりへと繋げていきます。悪役側のアクダマトリオも、ゼンダマンの後を追ううちに「命のもと」の正体に徐々に近づいていきますが、彼らの視点ではそれをどう利用するかという利己的な発想しかなく、その価値を本当の意味で理解しているとは言えません。終盤に向けて、命のもとの正体が単なる万能薬や魔法の水ではなく、「命そのものの尊さ」「人間同士が支え合う心」といった精神的なテーマと結びついていく描写もあり、視聴者は笑いの中にちょっとした感動や教訓を感じ取ることができます。こうした構成により、『ゼンダマン』は1話完結のギャグアニメでありながら、全52話を通して追いかけたくなる大きな物語の軸を持ったシリーズへと仕上がっているのです。

日常パートとギャグセンス

時間旅行とメカバトルが派手に描かれる一方で、現代パートの日常描写も物語の重要な彩りとなっています。紋者博士の研究所で繰り広げられるやり取りや、鉄ちゃんとさくらの掛け合いは、視聴者にとって親しみやすい「ホーム」のような空間になっており、ドタバタの合間にちょっと一息つけるコミカルなシーンが多く盛り込まれています。鉄ちゃんが失敗して博士に小言を言われたり、さくらがしっかり者の一面を見せて場を仕切ったりと、キャラクターの人間らしさが伝わる描写も豊富です。また、ナレーションがツッコミ役となって登場人物の行動にメタ的なコメントを入れたり、視聴者に話しかけるような語り口になったりするのも本作の特徴で、タイムボカンシリーズならではの「画面の向こうとの一体感」を感じさせてくれます。こうしたギャグセンスやテンポの良さが、シリアスすぎない軽やかなドラマ性を作品全体に与え、時空を超えた大冒険でありながら、どこか身近な友達の失敗談を聞いているような感覚で楽しめるストーリーになっています。

[anime-2]

■ 登場キャラクターについて

ゼンダマンに変身する鉄ちゃんとさくら

物語の中心にいるのは、紋者博士の助手を務める少年・鉄ちゃんと、博士の孫娘であるさくらです。鉄ちゃんは一見するとどこにでもいそうな青年ですが、タイムトンネルの仕組みやメカニックにも通じた頭脳派であり、ゼンダマン1号として変身した際には、冷静な判断力と行動力を発揮します。普段は少しドジな面もあり、博士の発明に振り回されて大騒ぎになることも多いのですが、それでもいざという場面では、仲間や未来のために迷わず体を張る勇敢さを見せます。視聴者から見ると、等身大の若者としての弱さと、ヒーローとしての責任感が同居しており、そのギャップが魅力につながっています。一方のさくらは、明るくて勝ち気なヒロインであり、ゼンダマン2号として鉄ちゃんと並び立ちます。博士の孫娘という立ち位置から、子どもの頃から科学や歴史に親しんできたらしく、さまざまな時代に出向いた際には、歴史知識を生かして状況を瞬時に把握することもあります。性格面では鉄ちゃんよりもややしっかりしており、暴走しがちな仲間を「ちょっと落ち着いて」と制止したり、アクダマトリオに対して遠慮のないツッコミを入れたりすることも。視聴者の中には、ゼンダマンの主役は二人セットでこそ完成形だと感じる人も多く、鉄ちゃんの真面目さとさくらの行動力がかみ合うことで、毎回のピンチを切り抜けていく構図が印象深く残ります。

紋者博士と研究所の仲間たち

ゼンダマンたちを陰で支える存在として欠かせないのが、タイムトンネルの生みの親である紋者博士です。白髪にひげ、少々丸っこいシルエットという典型的な“博士スタイル”で描かれていますが、その頭の中に詰まっている知識量は膨大で、歴史・科学・考古学・民俗学といった幅広い分野に精通しています。時に突拍子もない仮説を立てては周囲を驚かせますが、その発想こそが「命のもと」の謎に迫る大きな手がかりになっていることも少なくありません。彼のもう一つの特徴は、人柄の温かさです。鉄ちゃんやさくらのことを単なる助手や孫としてではなく、一人の研究仲間として信頼しており、危険を承知で任務を任せる代わりに、全力でサポートする姿勢を貫きます。視聴者にとっては、厳しくも優しい“おじいちゃん”的存在として親しみを持って見られていたキャラクターでしょう。また、博士の研究所には、ゼンダマンたちを補佐するマスコット的存在やサポートスタッフも登場し、彼らが新メカのテストをしたり、タイムトンネルのメンテナンスをしたりする様子が、日常パートのコミカルな雰囲気をさらに高めています。

おなじみ三悪・アクダマトリオの個性

タイムボカンシリーズと言えば、毎回ヒーローの前に立ちはだかる“憎めない悪役トリオ”の存在が欠かせませんが、『ゼンダマン』でもアクダマトリオがその役割を担います。リーダー格のムージョは、見栄っ張りで高飛車、常に贅沢な暮らしを夢見ている女性で、将来の玉の輿や豪邸生活を本気で信じて疑いません。自分の思い通りにならないとすぐに部下たちを怒鳴りつけますが、根っからの冷酷な悪人というより、欲望とプライドが先走ってしまうタイプで、視聴者からはどこか「放っておけない」キャラとして見られています。彼女を支えるトボッケーは、その名前の通り少々とぼけた雰囲気を持つキャラクターで、メカの設計や作戦立案を担当することが多い頭脳派ポジションです。ただし天才というわけではなく、肝心なところで計算ミスをしたり、思わぬところに落とし穴が潜んでいたりと、彼のプランが自滅の原因になることもしばしば。そんな二人の間で右往左往するのが、力自慢のドンジューローです。見た目は頑丈そうな体格の持ち主で、現場での力仕事やメカの操縦を任されることが多く、いざという時には体当たりで状況を切り開こうとしますが、根は情にもろく、ムージョに厳しくされてしょんぼりする場面も多く描かれます。この三人の掛け合いは、本編の大きな魅力の一つであり、視聴者は毎回「今度はどんなバカ騒ぎをしてくれるのか」と期待しながら彼らの暴走を見守っていました。

ゼンダメカを操る仲間たち

ゼンダマン側には、人間キャラだけでなく、心強いメカニックの仲間たちも存在します。ゼンダシロクマ、ゼンダビーバー、ゼンダワン、ゼンダライオン、ゼンダゴリラといった“ゼンダ”の名を冠したメカたちは、それぞれ動物をモチーフとしたデザインと能力を持ち、時にはコミカルなキャラクター性を見せながらも、戦いの場面では頼りになるパートナーです。例えばゼンダライオンは、勇ましい鬣を持つメカライオンとして、フィールドを駆け回りながら敵メカに真正面から挑みます。吠えるように砲撃を放ったり、急な坂道を一気に駆け下りて体当たりを決めたりと、ライオンらしい豪快さが戦い方にも反映されています。ゼンダゴリラは特に印象的な存在で、その巨体とパワーを生かし、プロレス技のような投げ技や締め技で敵メカを次々とねじ伏せていきます。観客席がどよめくような大技を決めたあと、コミカルな決めポーズを取ることもあり、視聴者が思わず笑ってしまうような見せ場が多数用意されています。また、ゼンダワンやゼンダビーバーといった小型メカは、時に偵察役として、時にサポートメカとして活躍し、直接戦わなくても重要な役割を担っています。こうしたメカたちの個性は、単なる兵器としてではなく“仲間キャラクター”として描かれており、子どもたちがお気に入りのゼンダメカを語り合うきっかけにもなりました。

ゲストとして登場する歴史上の人物たち

『ゼンダマン』の特徴の一つに、毎回の舞台となる時代ごとに多彩なゲストキャラクターが登場する点が挙げられます。古代の王や英雄、発明家、探検家など、歴史上の人物をモチーフにしたキャラがコミカルに描かれ、ゼンダマンたちと協力したり、時には誤解から対立したりしながら物語を盛り上げます。彼らは単に「有名人として登場するだけ」ではなく、その人物が本来持っているイメージや功績を、ギャグに変換したり、子どもにもわかりやすい形で再構成したりすることで、物語にうまく馴染ませています。たとえば発明家であれば、アクダマトリオに利用されてとんでもない発明品を作ってしまい、それが暴走して大騒ぎになる展開が描かれ、その混乱を収める中で本来の発明の価値や意義が浮かび上がってくる、といった具合です。視聴者は、実在の歴史や伝説に触れつつも、難しい話としてではなく、楽しいドタバタ劇として受け止められるため、物語を通して自然と歴史に興味を持つきっかけにもなりました。

声優陣が生み出すキャラクターの魅力

本作のキャラクターたちの魅力を語るうえで、声を吹き込んだ声優陣の存在は欠かせません。主役の鉄ちゃんには、若さと熱さ、そしてどこか三枚目な雰囲気を見事に両立させる演技が当てられ、普段のコミカルな失敗と、ゼンダマン1号としての頼もしさの落差が声だけでも伝わってきます。さくらは、明るく快活な少女らしさと、時折見せる芯の強さが印象的で、怒った時の迫力ある台詞や、照れくさそうな笑い声など、細かなニュアンスがキャラクターに息を吹き込んでいます。アクダマトリオ側も、長年ギャグアニメを支えてきた名優たちが参加しており、ムージョのわがままで感情豊かな声、トボッケーの飄々とした喋り方、ドンジューローの豪快さと情けなさが入り混じったトーンなど、それぞれが強烈な個性を放っています。また、ナレーションを担当する声も、本作ならではの重要な要素です。物語の進行を説明するだけでなく、登場人物へのツッコミや、視聴者への語りかけを挟み込むことで、作品全体のテンポと笑いをコントロールしており、画面上のアクションと絶妙な掛け合いを見せてくれます。こうした声の演技が積み重なることで、『ゼンダマン』のキャラクターたちは単なる絵の中の存在ではなく、「しゃべって動いて笑う」生きた人物として視聴者の記憶に残る存在になったと言えるでしょう。

キャラクター同士の関係性とドラマ

ギャグアニメとしての側面が強い『ゼンダマン』ですが、キャラクター同士の関係性を丁寧に描いている点も、作品の深みにつながっています。鉄ちゃんとさくらの間には、単なる戦友以上の信頼感があり、互いの失敗をフォローし合う姿や、ちょっとしたやり取りににじむ照れくささが、視聴者の想像力をかき立てます。また、紋者博士と孫娘・さくらの関係、博士と助手である鉄ちゃんの師弟関係など、世代を超えたつながりが自然に描かれているのも印象的です。一方、アクダマトリオの三人も、立場としては悪役でありながら、長年行動を共にしてきた“仲間”としての絆が垣間見える瞬間があります。ムージョが本気で落ち込んだ時にはトボッケーやドンジューローが励まそうとしたり、作戦が大失敗して吹き飛ばされるオチの直前に、三人でお互いの不満をぶつけ合いながらも最終的には肩を並べている姿が描かれたりと、彼らなりの連帯感がコメディタッチで表現されています。ゼンダマン側とアクダマトリオ側の両方に、それぞれの“チームとしての物語”があることで、視聴者は単純な善悪二元論ではなく、キャラクターたちの人間臭さを含めて作品世界を楽しむことができるのです。

印象的なシーンに見るキャラクター描写

各話の中で特に印象に残るのは、ピンチの場面で見せるキャラクターの意外な一面です。普段は明るく元気なさくらが、仲間が危険にさらされた時には必死に感情を押し殺して冷静に対処しようとしたり、いつも軽口ばかり叩いている鉄ちゃんが、本当に大事な局面では迷わず自分を犠牲にしようとしたりするシーンは、ギャグ中心の作品でありながら心に刺さる瞬間として記憶に残ります。また、アクダマトリオが思わず善行をしてしまうような意外な展開もあり、例えば自分たちの作戦が原因で困っている人を見かねて助けてしまったり、ムージョが子どもに優しく接してしまったりするエピソードでは、視聴者は「本当は根っからの悪人ではないのかもしれない」と感じさせられます。こうした細やかな描写が、キャラクターを単純な記号ではなく、多面的な存在として際立たせており、『ゼンダマン』の世界に厚みを与えているのです。

[anime-3]

■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング

作品世界を一気に伝えるオープニング「ゼンダマンの歌」

『ゼンダマン』の映像を思い出す時、多くの視聴者の頭の中で最初に鳴り出すのがオープニングテーマ「ゼンダマンの歌」です。明るく勢いのあるイントロから始まり、勇ましさと楽しさが同居したメロディラインが、タイムボカンシリーズらしいポップさを前面に押し出しています。歌詞の内容は、ゼンダマンというヒーローの存在意義や、悪に立ち向かう姿勢をテンポ良く描き出すもので、初見の子どもにも「何のために戦うヒーローなのか」が一気に伝わる構成です。また、サビ部分では掛け声やリズムの取りやすいフレーズが多用されており、当時の子どもたちが自然と一緒に口ずさめるよう工夫されています。映像面では、ゼンダマン1号・2号のアクションカットやゼンダメカの疾走シーンがテンポ良く差し込まれ、タイムトンネルへ飛び込むカットや、時計や砂時計を思わせるモチーフが散りばめられることで、「時間を超える冒険」という作品の核が視覚的にも分かりやすく表現されています。シリーズ第3作目ということもあって、過去作のイメージを引き継ぎつつも「新しいヒーローがやって来た」というワクワク感を与える、非常にバランス感覚に優れたオープニングと言えるでしょう。

三悪の魅力を凝縮したエンディング「これまたアクダマン」

エンディングテーマ「これまたアクダマン」は、ゼンダマン側ではなくアクダマトリオ側にスポットを当てた楽曲で、シリーズ伝統の「悪役にも主題歌を与える」という発想をさらに押し広げた存在です。コミカルでクセになるメロディに乗せて、ムージョ・トボッケー・ドンジューローの欲深さやドタバタぶりが愉快に歌い上げられており、視聴者は「今日も懲りずにやられてしまったな」と笑いながら見送ることができます。映像面でも、アクダマトリオが豪華な生活を妄想して舞い上がったり、逆にゼンダマンにやられて情けない姿になる様子が、ギャグタッチで次々と描かれます。エンディングを悪役視点の歌にすることで、「単純な悪」ではなく“人間味のあるダメな大人たち”としての魅力が強調され、子どもたちからも「憎めないやつら」として愛される下地が作られました。1日の放送の締めくくりを彼らに任せることで、物語全体のトーンがただの勧善懲悪ではないことをさりげなく伝えている点も印象的です。

物語を支える挿入歌――キャラクターと場面に寄り添う音楽

本編の中では、重要な場面や特定のキャラクターに焦点を当てた挿入歌も数多く用意されています。ゼンダライオンやゼンダゴリラといったゼンダメカにスポットを当てた歌は、彼らの勇ましさとどこかお茶目な性格をそのまま音楽にしたような仕上がりで、メカが登場するシーンに重なることで「またあの曲だ!」と視聴者のテンションを一気に引き上げます。特定話数で流れるデュエット風の挿入歌では、鉄ちゃんとさくらのコンビネーションや、二人の距離感が軽やかなメロディに乗せて描かれ、普段のドタバタの中にほんの少しの甘酸っぱさを感じさせてくれます。また、シリーズ過去作の主題歌をセルフパロディ的に取り入れた楽曲が登場する回もあり、「あ、このメロディ知ってる!」と感じた視聴者にとってはニヤリとできるサービス要素になっていました。悪役側に焦点を当てた挿入歌も存在し、三悪の嘆き節や、自分たちの不運を自虐気味に歌い上げるようなナンバーは、コントの延長線上にあるミニドラマのような味わいを持っています。こうした挿入歌の数々は、単にBGMとして流れるのではなく、キャラクターの心情や場面の空気を立体的に伝える役割を担っており、視聴者の記憶の中で特定のエピソードとセットになって残る音楽体験を生み出していました。

山本正之サウンドとタイムボカンシリーズの音楽的系譜

『ゼンダマン』の楽曲群を語る上で欠かせないのが、シリーズを通して音楽面を支えてきた作家陣の存在です。特に山本正之の手による主題歌・挿入歌は、「聴くだけで世界観が分かる」「一度聴いたら忘れられないキャッチーさ」というタイムボカンシリーズの音楽的特徴を、本作でもしっかりと受け継いでいます。メロディは親しみやすいポップスを基調としつつ、サビでスパッと決まるフレーズや、子どもの耳にも残りやすいリズムを意識した構成になっており、放送から長い年月が経っても、当時の視聴者が自然と口ずさめるほどの浸透度を誇ります。また、アレンジ面では、ブラスを活かした明るいサウンドや、コミカルな場面での軽快な伴奏が特徴的で、メカバトルやギャグシーンとの相性も抜群です。『タイムボカン』『ヤッターマン』から続く系譜の中で、『ゼンダマン』の音楽は「シリーズらしさ」と「作品独自の色合い」を両立させることに成功しており、ファンの間では「3作目にして音楽面の完成度がさらに上がった」と評価されることもあります。シリーズ全体を俯瞰して聴き比べると、『ゼンダマン』の楽曲は「時間旅行」「不老長寿」というテーマに寄り添いながら、どこか哀愁を含んだフレーズが差し込まれている点が特徴で、そこに作品のテーマ性がさりげなく滲み出ています。

キャラクターソング的な広がりとイメージソングの楽しさ

当時のアニメとしては、いわゆる「キャラソン」「イメージソング」という概念が今ほど一般的ではなかったものの、『ゼンダマン』では特定のキャラクターを前面に出した楽曲がいくつも用意されており、現在の視点から見るとキャラクターソング的な役割を果たしていたと言えます。ゼンダライオンをフィーチャーした歌や、ニャラボルタに焦点を当てた楽曲などは、そのキャラの性格や口調を盛り込んだ歌詞が特徴で、聴くだけで人物像が立ち上がってくるような構成になっています。こうした曲は、レコードやカセットとして発売されたほか、番組本編の特定の回で披露されることで、「このキャラにはこんな一面もあるのか」と視聴者に新たな印象を与えました。また、三悪が歌うコミカルな曲や、裁きのメカをテーマにした楽曲など、物語のサブ要素をフィーチャーしたナンバーもあり、作品世界を多方向から楽しめる“サウンド絵本”のような役割を担っていました。こうしたイメージソングの存在は、当時の子どもたちにとって、放送時間外でも『ゼンダマン』の世界に浸るための重要な窓口であり、レコードショップでジャケットを眺めたり、歌詞カードを読みながら番組を思い出したりする楽しみを提供していたのです。

視聴者の記憶に刻まれた「歌」としてのゼンダマン

放送から何十年も経った現在でも、『ゼンダマン』というタイトルを聞いた瞬間にオープニングのメロディが頭の中で鳴り出すというファンは少なくありません。それは、単に番組の顔として大量に流されたからではなく、歌そのものが作品の内容と強く結びついて記憶に刻まれているからです。毎週同じ時間にテレビの前で耳にしていた主題歌やエンディング曲は、当時の生活リズムや思い出と絡み合い、「あの頃の自分」を即座に呼び戻すタイムマシンのような役割を果たしています。また、後年のCD化や配信によって、作品をリアルタイムで知らない世代が楽曲だけを先に聴き、そこから興味を持って映像作品に触れるという逆のルートも生まれました。その意味で、『ゼンダマン』の楽曲群は、テレビアニメの枠を超えて「一つのポップソング集」としても十分通用するクオリティを備えていたと言えるでしょう。明るく元気な主題歌、悪役視点のエンディング、キャラクターを掘り下げる挿入歌やイメージソング――これらが総合的に組み合わさることで、『ゼンダマン』は“歌って楽しむアニメ”としても高い完成度を誇る作品となりました。音楽が作品世界を立体的に支え、視聴者の心の中に長く残り続けていることこそ、『ゼンダマン』の音楽面における最大の魅力だと言えるでしょう。

[anime-4]

■ 声優について

鉄ちゃん役・三ツ矢雄二がもたらしたヒーロー像

主人公の一人・鉄ちゃんを演じる三ツ矢雄二は、『ゼンダマン』という作品のテンポや空気感そのものを方向付けた存在だと言えます。鉄ちゃんは、完璧超人ではなく少し抜けていて、しかしここぞという場面では誰よりも頼りになるヒーローとして描かれていますが、その微妙なバランスを支えているのが三ツ矢の芝居です。普段の会話シーンでは、どこか軽やかで飄々とした口調で、博士の無茶振りやアクダマトリオの暴走に振り回される“ツッコミ役”としての苦労をコミカルに表現しつつ、ゼンダマン1号に変身した際には声のトーンをほんの少しだけ低く、スピード感を増したしゃべりに切り替えることで、「普段の青年がヒーローとして踏ん張っている」という空気をうまく演じ分けています。決め台詞や作戦会議の場面では、勢いのある発声で視聴者の気持ちを一気に盛り上げ、ギャグパートでは絶妙な間合いでのオーバーリアクションを見せるなど、「シリアスとコメディの行き来」が非常にスムーズです。そのため、視聴者は鉄ちゃんの失敗も含めて愛着を感じ、彼が真剣になった瞬間には自然と応援したくなるのです。シリーズ全体を通してみると、三ツ矢の演技は「タイムボカン系ヒーローの決定版の一つ」として記憶されており、後年の作品で似たタイプの主人公が登場した際にも、その原型に『ゼンダマン』期の芝居が影響していると感じるファンも多いでしょう。

さくら役・滝沢久美子が立ち上げた快活ヒロイン像

鉄ちゃんと並ぶ主役であるさくらを演じた滝沢久美子は、『ゼンダマン』における“元気で頼れるヒロイン”像を形作りました。さくらは、博士の孫娘として知識面でも優秀でありつつ、危機に遭遇すれば自分から前に出ていく行動派というキャラクターですが、その性格がきちんと伝わるのは、滝沢の明るく伸びやかな声質の賜物です。普段の台詞では、軽快でよく通る声を活かして、鉄ちゃんや博士に遠慮なくツッコミを入れたり、アクダマトリオに対してズバッとものを言ったりと、元気の良さが前面に出ています。一方で、ピンチの場面やシリアスなシーンでは、声の強さを少し抑え、必死さや不安をわずかににじませることで、視聴者に「さくらもまた一人の少女であり、恐怖を感じながらも踏ん張っているのだ」という感覚を与えています。その演じ分けが、さくらというキャラクターを単なる“賑やかし役”ではなく、物語を支えるもう一人の主人公として印象づけているのです。また、ギャグ場面での怒りのリアクションや照れ隠しの叫びなど、表情豊かな芝居も多く、アニメらしいデフォルメを楽しめるところもファンに好まれました。滝沢の演じるさくらは、「強くて可愛いヒロイン」という後続作品にも影響を与えたタイプの先駆けの一つと見なすこともでき、声優の演技がキャラクター像の定着に大きく貢献した好例と言えるでしょう。

紋者博士役・宮内幸平が生み出す“優しい頑固者”の響き

タイムトンネルの開発者であり、物語の発端を作り出した紋者博士を演じる宮内幸平は、作品に“おじいちゃん的安心感”をもたらしています。博士は、膨大な知識を持つ天才であると同時に、少々頑固で融通の利かないところもある人物ですが、宮内の柔らかい低音がそのキャラクター性を丸く包み込んでいるため、視聴者は彼を“怒るけれど根は優しい人”として受け止めます。鉄ちゃんの失敗に対してぶつぶつ文句を言う場面でも、声の奥にどこか愛情が感じられるため、厳しさよりも温かさが伝わり、聞いていて嫌な気分にならないのです。また、タイムトンネルや「命のもと」について真剣に語る場面では、一転して重みのある語り口に変わり、博士が単なるギャグメーカーではなく、世界の未来を真剣に案じている人物であることを印象づけます。子ども視聴者にとって、宮内の声は「少し怖いけれど頼れる大人」の象徴でもあり、物語を俯瞰して見守る存在として作品世界を引き締めているのです。

三悪トリオを支えるベテラン声優陣の妙技

アクダマトリオの三人には、ギャグアニメやコメディ作品でおなじみのベテラン声優が揃っており、その存在感が『ゼンダマン』の笑いを大きく底上げしています。リーダー格のムージョを演じる小原乃梨子は、気位が高くわがままでありながら、どこか憎めない女性像を得意としており、高めの声で早口気味にまくしたてる芝居が、ムージョの“自己中心だけどどこか抜けている”性格を見事に表現しています。トボッケーを担当する八奈見乗児は、シリーズを通じて“とぼけた男”の原型とも言えるキャラクターを多く演じており、『ゼンダマン』でもその本領を発揮します。語尾を伸ばしたり、ぼそぼそと聞こえるようで聞こえない独特のしゃべりを混ぜたりすることで、トボッケーのいい加減さと妙な知恵者ぶりを同時に表現し、彼が出てくるだけで画面に笑いの気配が漂うような効果を生み出しています。力自慢のドンジューローを演じるたてかべ和也は、豪快な笑い声と太い声質で、脳筋系キャラの豪快さを体現しつつ、怒られた時にしゅんとトーンを下げることで、キャラクターの子どもっぽさや情けなさを浮き彫りにします。この三人の掛け合いは、長年コメディを支えてきた名優同士ならではの呼吸感に支えられており、アドリブを思わせるようなテンポの良さが視聴者の笑いを誘いました。

サブキャラクターとメカの声が生む賑やかさ

『ゼンダマン』では、人間キャラだけでなく、ゼンダメカやゲストキャラクターにも印象的な声が当てられています。ゼンダライオンやゼンダゴリラといったメカたちは、それぞれの外見や能力に合わせた声色で演じられ、単なる無機質なロボットではなく「意思を持った仲間」として描かれます。豪快な野太い声で技名を叫ぶゼンダゴリラや、どこかユーモラスな節回しでしゃべるゼンダワンなどは、メカでありながら視聴者に強いキャラクター性を印象づけました。一方、ゲストとして登場する歴史上の人物や町の人々には、多数の声優が兼役で参加しており、毎回違う時代や国の雰囲気を声だけで表現する役割を担っています。威厳ある王様、気弱な研究者、ずる賢い商人、お調子者の村人など、バリエーション豊かな芝居が詰め込まれているため、1話ごとに違う舞台を旅している感覚がより強く感じられます。こうしたサブキャラクターの声が賑やかに飛び交うことで、『ゼンダマン』の世界は単なるメインキャラの舞台ではなく、「多くの人々が生きている世界」としての実在感を獲得しているのです。

オシイ星人やニャラボルタに見る遊び心のキャスティング

本作ならではの遊び心として語られることが多いのが、スタッフをもじったキャラクター“オシイ星人”の存在です。制作陣をネタにしたキャラクターに、あえて特徴的な声と芝居を与えることで、視聴者は「何かただならぬ元ネタがありそうだ」と感じ、作品の裏側を想像する楽しみを得ることができます。また、猫型キャラクターのニャラボルタは、その名前やビジュアル通りコミカルな動きを見せる役どころですが、柔らかくクセのある声が当てられているため、登場シーンのたびに場の空気がふっと和らぎます。こうした“脇役だけれど妙に記憶に残るキャラ”をきちんと声で立たせている点は、当時のタツノコ作品共通の強みでもあり、『ゼンダマン』でもその伝統が色濃く現れています。

ナレーション・富山敬が織り成すメタな語り

そして忘れてはならないのが、物語を外側から見つめるナレーションの存在です。『ゼンダマン』では、ナレーターが単に状況説明を行うだけでなく、登場人物の行動にツッコミを入れたり、視聴者に語りかけたりすることで、作品の笑いとテンポをコントロールしています。真面目な声色で無茶苦茶な展開を淡々と語ることでギャップを生み出したり、あえて感情豊かに叫ぶようなトーンで盛り上げたりと、ナレーションそのものが一つの“キャラクター”として機能しているのです。富山敬の安定感ある声質は、そのメタ的な役割にぴったりとはまり、視聴者は「この声が入ってきたらそろそろオチだな」「今から面白いことが起きるぞ」と構えるようになります。ナレーションが画面の外から作品を支配することで、ギャグのキレが増し、シリーズ全体の統一感も高まっていると言えるでしょう。

声優陣がもたらした作品の厚みと後世への影響

こうして見ていくと、『ゼンダマン』のキャラクターたちは、設定やデザインだけでなく、声優陣の芝居によって初めて血の通った存在になったことが分かります。主役二人の掛け合いのテンポ、博士の重みある一言、三悪トリオのコントのような喧嘩、メカたちの威勢の良い叫び、そしてナレーションの絶妙なツッコミ――これらが組み合わさることで、物語はただの“紙の上の脚本”ではなく、立体的で生き生きとしたアニメーションとして立ち上がりました。後年の視点から見ると、『ゼンダマン』のキャスティングと演技スタイルは、80年代以降のギャグアニメやヒーロー作品に多大な影響を与えており、「真面目にふざける」「悪役にも個性と愛嬌を持たせる」という方向性の先駆けの一つとも考えられます。視聴者にとっては、画面に映るキャラクターと声が一体となった“音と映像の記憶”が強く残っており、大人になってから改めて見返した際にも、声を聞いた瞬間に当時の感情がよみがえるほどです。『ゼンダマン』の声優陣は、そうした“時間を超える記憶”を生み出したという点で、作品が扱うテーマであるタイムトラベルとどこか響き合っているのかもしれません。

[anime-5]

■ 視聴者の感想

土曜18時半、「タイムボカン枠」を楽しみにしていた世代の声

『ゼンダマン』をリアルタイムで見ていた世代の多くがまず挙げるのは、「土曜18時半=タイムボカンシリーズを見る時間」という生活リズムそのものへの思い出です。学校が終わり、部活や遊びから急いで帰宅して、夕飯前にテレビの前へ陣取る。その時間帯に流れていたのが『ゼンダマン』であり、オープニングが鳴った瞬間に一週間の疲れがふっと軽くなった、という記憶を語る人が少なくありません。前作『ヤッターマン』から連続して視聴していたファンにとっては、「おなじみのノリの新しい仲間が来た」という感覚が強く、キャラクターやメカの名前を学校で言い合ったり、休み時間にドクロ雲を真似してふざけたりと、番組が日常会話の一部として溶け込んでいた様子がうかがえます。子どもの頃には細かい設定まで理解していたわけではないものの、毎回のドタバタと痛快なオチが「週末のご褒美」のように感じられていた、という声が多く、作品そのものの内容と同じくらい、“あの時間の空気感”が強い印象として残っているようです。

笑いとワクワクが同居した「安心して見られるギャグアニメ」として

視聴者の感想を振り返ると、『ゼンダマン』は「とにかく安心して笑って見ていられる番組だった」という評価が目立ちます。毎回アクダマトリオの悪だくみが始まり、ゼンダマンたちが少し遅れて登場し、最後は派手なメカバトルとドクロ雲で締めくくられる――このお約束の流れが崩れないおかげで、子どもながらに「今回も最後はスッキリ終わるだろう」という安心感を持って見ていられたのです。そのうえで、舞台となる時代やゲストキャラクターが毎回変わることによって、「今度はどんな世界に行くんだろう」というワクワク感も同時に味わえました。特に、歴史や神話をモチーフにしたエピソードでは、どこかで名前を聞いたことのある人物や出来事が、ギャグたっぷりに登場することで、子ども達が「教科書で見たあの人」が急に身近な存在に感じられたという声もあります。笑いのテンポが良く、小さな子どもでもついていきやすい一方で、歴史ネタやメタなギャグなど、大人やマニアがニヤリとできる要素も散りばめられており、「家族で一緒に見て楽しめたアニメ」として記憶している人も少なくありません。

三悪トリオに対する“愛あるツッコミ”と共感

『ゼンダマン』の視聴者の感想で特に多いのが、アクダマトリオへの複雑な愛着です。もちろん彼らは作品上の“悪役”ですが、毎回の失敗ぶりや、欲望丸出しではあるものの根っからの悪人にはなり切れない人間臭さが、子ども心にもどこか共感を呼び起こしていました。「またくだらない作戦を思いついてやらかしてる」「絶対うまくいかないって分かってるのに応援したくなる」といった声からは、視聴者が彼らをただ憎む対象としてではなく、「ダメだけど放っておけないお笑い担当」として見ていたことが分かります。特に、ムージョが豪華な生活を夢見て暴走し、トボッケーのツメの甘い発明が自爆し、ドンジューローが巻き込まれて吹っ飛ばされる、という一連の流れは、毎回ほぼ予想どおりなのに笑ってしまう“安心のパターン”として、多くのファンの記憶に焼き付いています。大人になってから見返した視聴者の中には、「社会の中で空回りしてしまう大人の象徴のようにも見える」と感じる人もおり、子どもの頃とは違う視点で彼らを愛おしく感じるケースもあるようです。

ゼンダメカとプロレス仕立てのバトルへの熱狂

ゼンダシロクマやゼンダビーバー、ゼンダライオン、そして後期の主役とも言えるゼンダゴリラなど、ゼンダメカたちに対する人気も非常に高く、「どのメカが一番好きか」で友達同士が盛り上がったというエピソードが多く語られています。特にゼンダゴリラが本格的に前面に出始めると、プロレス技を駆使したバトルシーンに夢中になった子どもたちが、「あの技を真似して兄弟や友達と取っ組み合いをした」といった懐かしい思い出を口にすることもあります。メカ同士の戦いでありながら、技の名前を叫び、投げ飛ばしや締め技、ラリアットといったわかりやすい動きが連続するので、「何が起こっているのか一目で分かって面白かった」という感想が多いのも特徴です。また、敗北したアクダマメカが爆発し、ドクロ雲が上がるお約束のシーンも人気で、「あのドクロ雲を見ると“ああ、今週も終わったな”という感じがした」と語る人も少なくありません。プロレス的な盛り上がりと、毎回微妙に違うドクロ雲の表情を探す楽しみが、メカアクションを単なるバトルシーン以上の“お楽しみコーナー”として機能させていたと言えるでしょう。

主題歌・エンディング曲が記憶を呼び覚ます

視聴者の感想の中で、作品そのもののストーリーよりも先に挙がることが多いのが、主題歌やエンディング曲に関する思い出です。「タイトルを聞いただけでオープニングが頭の中で流れ出す」「歌のサビを今でも口ずさめる」という声から、音楽の印象の強さがうかがえます。特にオープニングは、ゼンダマンの格好良さとシリーズ特有のコミカルさを両立した名曲として語られ、エンディングの三悪ソングは、子どもの頃はよく意味が分からないままにノリだけで楽しんでいた、という人もいれば、大人になって歌詞を改めて聞き返し「彼らのダメさ加減が妙にリアルで笑える」と感じた人もいるようです。また、挿入歌が流れるエピソードを覚えているファンも多く、「特定の歌が流れた回だけ妙に印象に残っている」「レコードやカセットを買って何度も聴き返した」といった体験談も散見されます。音楽が番組のイメージを強く支えていたおかげで、放送から長い年月が過ぎたあとでも、ふとした瞬間にメロディがよみがえり、同時に当時の記憶も蘇る“タイムカプセル”の役目を果たしているのです。

子ども目線から大人目線への評価の変化

『ゼンダマン』について語るファンの声を見ていくと、子どもの頃に見た時と、大人になってから見返した時とで、評価や感じ方が変化したという意見が少なからずあります。幼い頃は、単純にメカがかっこよくて、三悪が面白くて、ゼンダマンが最後に勝つという分かりやすい構図に惹かれていた視聴者も、歳を重ねてから見ると、「タイムトラベルの設定が意外としっかりしている」「不老長寿の秘薬というテーマが、人生や時間の大切さを考えさせる」といった、より深い部分に目が向くようになります。また、紋者博士の信念や、鉄ちゃん・さくらが危険を承知で過去へ飛び込んでいく覚悟など、子どもの頃にはあまり意識していなかったドラマ的な側面にも気づくようになり、「実はかなり真面目なテーマを抱えた作品だったのだ」と再評価するきっかけになっています。一方で、ギャグやテンポ感は今見ても古びておらず、「当時のギャグアニメの中でもセンスが光っている」「テンポの速さは現代のアニメにも通じる」と感じる人もおり、単なる懐古だけでなく、作品としての完成度に改めて感心するケースも多いようです。

他シリーズとの比較の中で見えてくる個性

タイムボカンシリーズ全体を通して視聴してきたファンの間では、『ゼンダマン』はしばしば他作品との比較の中で語られます。『タイムボカン』がシリーズの原点としてのインパクト、『ヤッターマン』が国民的人気を獲得した代表作とするなら、『ゼンダマン』は「原点回帰と新機軸の両方を試みた作品」として位置づけられることが多いようです。時間旅行要素を再び前面に押し出しつつ、メカバトルをプロレス風の肉弾戦に寄せていく試みは、好みが分かれる部分でもありましたが、「そこがクセになって好きだった」「シリーズの中で一番メカ戦が分かりやすくて盛り上がる」と評価する声も多く聞かれます。また、善玉側・悪玉側ともにキャラクター同士の関係性が丁寧に描かれている点を挙げ、「地味だけどじわじわ好きになっていくタイプ」「タイムボカンを語るなら外せない中核作品」と評するファンもいます。シリーズ全体を俯瞰して見たとき、『ゼンダマン』は決して派手な看板作品ではないものの、タイムトラベルやドクロ雲、三悪トリオのスタイルなど、“後のシリーズを支える基本フォーマット”を固めた存在として、高い評価を受けているのです。

配信やパッケージで再会した新旧ファンの声

近年では、DVDボックスや配信サービスなどを通じて『ゼンダマン』を見直す機会が増え、当時の視聴者だけでなく、親世代から勧められて初めて作品に触れる若いファンも少しずつ増えています。新しい世代の感想としては、「昔の作品なのにテンポが速くて見やすい」「ギャグのキレが思った以上に鋭い」といった声が見られる一方、「昭和らしいゆるさやデザインが新鮮で可愛い」と、レトロな雰囲気そのものを楽しんでいるケースも多いようです。親子で一緒に視聴した感想として、「親が主題歌を一緒に歌い出して驚いた」「ドクロ雲のシーンで親が懐かしそうに笑っていた」といったエピソードもあり、『ゼンダマン』が世代をまたいで受け継がれていることがうかがえます。こうした再評価の波の中で、作品は単なる懐かしの一本ではなく、「今の視点から見ても十分楽しめる、完成度の高いタイムボカンシリーズの一作」として、新旧ファンから温かい眼差しを向けられているのです。

[anime-6]

■ 好きな場面

タイムトンネルが初めて動き出すワクワク感あふれる回

『ゼンダマン』の好きな場面として多くのファンがまず思い出すのが、物語序盤でタイムトンネルが本格稼働し、鉄ちゃんとさくらが初めて過去の世界へ飛び出していくシーンです。紋者博士が長年の研究成果として完成させた装置が、ついに実際に動作し、画面いっぱいに渦巻く時間の渦や流れ行く時計のイメージが映し出される瞬間は、子ども心にも「今から本当の冒険が始まるのだ」と直感的に伝わってくる迫力があります。研究所内では、緊張で表情を引き締める鉄ちゃんと、期待と不安が入り混じったさくらの横顔が描かれ、二人がそれぞれの立場から使命を受け止めていることが視線や仕草から読み取れます。機械の作動音、警告ランプの点滅、博士の指示に応じて動くレバーやボタンといった演出も、当時の子どもたちにとっては「最新の科学メカニズム」に見えたことでしょう。やがてタイムトンネルの入口が大きく開き、二人がゼンダマンに変身して駆け出していく一連の場面は、シリーズ全体を象徴する“出撃シーン”として、何度見ても胸が高鳴る印象的な瞬間です。

歴史上の人物と出会った時の掛け合いが光るエピソード

過去の時代へと飛んだゼンダマンが、歴史上の人物や伝説の登場人物たちと出会う場面も、視聴者の心に強く残る好きなシーンの一つです。エジプトの王や勇敢な騎士、発明家や冒険家など、教科書や絵本でしか見たことのない人物が、急に目の前で生きて動き出し、しかも少し抜けていたり、意外な趣味を持っていたりと、人間味あふれる形で描かれます。鉄ちゃんやさくらは「憧れの偉人に会えた」と目を輝かせながらも、いざ話してみると理想と現実のギャップに驚かされることが多く、そのズレをきっかけにコミカルな掛け合いやドタバタ劇が展開されます。たとえば、立派な英雄として名を残しているはずの人物が、実はものすごく小心者で、アクダマトリオの脅しにすぐ怯えてしまったり、逆に温厚そうに見える人物が、宝物を守るためにものすごい執念を見せたりと、子どもたちが抱いていた“歴史のイメージ”をいい意味で裏切ってくれるのです。そんな彼らとゼンダマンが協力し合い、最終的にはその人物が歴史に残る偉業を成し遂げるきっかけを作る、という展開は、笑いながらも「もしかしたら本当にこうだったのかも」と想像させてくれる魅力があり、シリーズの中でも印象的な場面として語られます。

ゼンダゴリラがプロレス技を決める痛快バトル

ゼンダメカの中でも特に人気が高いゼンダゴリラが、プロレス技を次々と繰り出して敵メカをねじ伏せるバトルシーンは、多くのファンにとって“毎回楽しみにしていたクライマックス”と言っても過言ではありません。アクダマトリオがその時代のモチーフを取り入れた奇抜なメカを出撃させ、ゼンダマン側が追い詰められたところで、満を持してゼンダゴリラが登場する流れは、それだけで視聴者のテンションを一気に最高潮まで引き上げてくれます。リングのようなフィールドが用意されたり、敵メカ側が挑発ポーズを取ったりと、完全にプロレスの試合さながらの演出が行われる回もあり、投げ技・締め技・飛び技など、多彩な技が巨大メカ同士の戦いとして描かれる様子は、子どもたちにとっては衝撃的な面白さでした。特に、ゼンダゴリラが渾身の大技で敵メカを持ち上げ、空中で一回転してから地面に叩きつけるような場面は、「すごい!」と同時に「自分も真似してみたい!」という衝動を掻き立て、多くの家庭で兄弟喧嘩の原因にもなったとかならなかったとか語られています。最後に敵メカが盛大に爆発し、ドクロ雲が涙を浮かべたり、情けない表情を浮かべたりするオチまで含めて、プロレス仕立てのメカバトルは『ゼンダマン』ならではの“見応え満点の好きな場面”として記憶されています。

アクダマトリオが思わず良いことをしてしまう微妙にしんみりする回

普段は欲望のままに行動し、悪巧みに明け暮れているアクダマトリオですが、シリーズの中には、彼らが思わず善行を行ってしまい、視聴者の心を少しだけ温かくするエピソードも存在します。たとえば、自分たちの作戦が原因で困っている人を目の当たりにし、計画を一時中断して助けに入ってしまう場面や、命の危険にさらされた子どもを前にしてムージョが本気で怒り、トボッケーとドンジューローに救出を命じるような展開は、本来悪役である彼らの中にも、人間としての良心がわずかながら眠っていることを感じさせます。その後、ゼンダマンとのバトルではいつものように派手に吹き飛ばされ、結局は悪人としての立場に戻ってしまうのですが、一瞬だけ垣間見えた優しさや躊躇いが、視聴者の中に「この三人、もしかしたら本気で道を踏み外しきれてはいないのかもしれない」という複雑な感情を残します。こうした場面は、子どもの頃には漠然と「今日はいつもよりいいことをしていた気がする」と受け止められ、大人になって見返すと「善と悪の間で揺れる人間らしさ」を描いた印象的な一幕としてよみがえるのです。ギャグアニメでありながら、時折こうした“ほろっとさせる瞬間”を挟んでくるバランス感覚も、『ゼンダマン』の好きなところとして挙げられます。

鉄ちゃんとさくらのコンビネーションが冴え渡る知恵比べの回

ゼンダマンの二人が、力押しではなく頭脳とチームワークでピンチを切り抜けるエピソードも、ファンから「お気に入りの回」としてよく名前が挙がります。アクダマトリオが仕掛けた罠や、過去の時代特有の風習・法律が絡み合い、一見するとどうしようもない行き詰まりに見える状況の中で、鉄ちゃんがひらめきと科学知識を組み合わせて逆転の一手を導き出し、それをさくらが機転と行動力で実行に移していく過程は、見ていて非常に爽快です。とある回では、現地の人々が迷信を信じ過ぎたせいで、アクダマトリオのデマに振り回されている状況が描かれますが、そこで鉄ちゃんとさくらは「科学的な理屈」と「人々の心情」両方に配慮しながら説得を進め、最終的に住民たちの信頼を取り戻していきます。この時のやり取りは、単なるヒーローの力押しではなく、対話と工夫で問題を解決する姿が印象的で、視聴者に「頭を使うことの大切さ」をさりげなく伝えてくれます。二人が互いに相手を信頼し合い、短い言葉や視線だけで意図を通じ合わせて行動する様子は、コンビヒーローものとしての醍醐味を感じさせる名シーンです。

日常パートで見せる研究所での掛け合いのほのぼのした瞬間

派手なバトルやタイムトラベルだけでなく、紋者博士の研究所で繰り広げられる日常のやり取りも、視聴者にとって忘れられない好きな場面の連続です。新しい発明品を試そうとして、鉄ちゃんが実験台にされてしまったり、さくらが博士の散らかった資料室を片付けようとして逆に大混乱を招いてしまったりと、現代パートならではのドタバタは、どこか身近な家庭の風景にも通じる温かさがあります。アクダマトリオが登場しない小休止回では、研究所内での小さなトラブルがそのまま1本のエピソードとして成立していることもあり、そうした回は「肩の力を抜いて楽しめる癒やし回」として記憶されていることが多いです。博士がふと真面目な顔をして、命の尊さや時間の大切さについて語る場面もあり、その言葉を聞いて黙り込む鉄ちゃんとさくらの表情からは、彼らが単なるギャグキャラクターではなく、成長途上の若者として描かれていることが伝わってきます。激しい戦いの合間に挟まるこうした穏やかな場面があるからこそ、次に訪れる危機や冒険がよりドラマチックに感じられ、視聴者にとっても心の拠り所のようなシーンになっているのです。

終盤で「命のもと」の意味が見えてくる感動的な流れ

シリーズ終盤に向けて、これまで断片的にしか語られてこなかった「命のもと」の正体や意味が徐々に明らかになっていく回も、多くのファンが“心に残る好きな場面”として挙げる重要なポイントです。今までは不老長寿の秘薬として漠然と捉えられていたものが、実は単なる薬や物質ではなく、人と人とのつながり、未来を託す心、命を大切にする態度といった、目には見えない価値と結びついているのではないか、という示唆が物語の中に盛り込まれていきます。アクダマトリオは最後まで自分たちの私欲のために「命のもと」を追い求めますが、ゼンダマン側は、各時代で出会った人々との交流を通じて「命とは何か」を少しずつ理解していきます。その積み重ねが終盤のエピソードで一気に結晶し、視聴者にも「ただ長く生きることより、どう生きるかが大事なのだ」というメッセージとして伝わってくる流れは、ギャグアニメとしての軽快さを維持しつつも、しっかりとしたテーマ性を感じさせる名シーンです。笑いだけでなく、ほんの少しの切なさや温かさが同居したラスト近辺の展開は、子どもの頃には漠然と心に残り、大人になってから見返した時に「あの時感じていたものはこれだったのか」と腑に落ちるような不思議な余韻を持っています。

ドクロ雲が上がる瞬間の“ああ、今週も終わった”という感覚

最後に、多くの視聴者が毎回楽しみにしていたのが、アクダマメカが大爆発し、空にドクロ雲が浮かび上がる瞬間です。顔のついた雲が涙を流したり、驚いた表情を見せたりと、ただの爆発エフェクトではない“キャラクターとしての雲”が毎回の締めくくりを飾ることで、「今週もいつものように終わった」という心地よい安心感を与えてくれました。子どもたちは、その表情の違いを観察して「今日は特に情けない顔だった」「いつもより派手に吹っ飛んだ」などと感想を言い合い、ある意味では本編の結果を象徴する“成績表”のような感覚で受け止めていた節もあります。このドクロ雲のオチは、タイムボカンシリーズ全体の象徴的な演出でもありますが、『ゼンダマン』においては表情や動きがさらにバリエーション豊かになり、“負けてもどこか憎めない三悪トリオ”の魅力を凝縮した一枚絵として観る者の記憶に強く刻まれています。オープニングの高揚感と同じくらい、エンディング近くのドクロ雲が上がる瞬間を待ち構える楽しみがあったからこそ、『ゼンダマン』は一話一話の終わりまでしっかりと視聴者を引き付け続ける作品であり続けたのです。

[anime-7]

■ 好きなキャラクター

等身大のヒーローとして愛される鉄ちゃん

好きなキャラクターとしてまず名前が挙がるのは、やはりゼンダマン1号こと鉄ちゃんです。彼は、いかにもヒーロー然とした完璧超人ではなく、どこか抜けていて失敗も多い、けれどもここぞという場面ではきちんと決めてくれる“等身大の若者”として描かれています。視聴者の多くは、自分自身やクラスメイトの姿を投影しながら鉄ちゃんを見ており、宿題を後回しにして怒られたり、思いつきで行動して失敗したりといった日常的なドジに「分かる分かる」と共感を寄せる一方で、過去の危険な世界に飛び込む覚悟や、仲間を守るために身を張る姿には素直な憧れを抱いていました。ゼンダマンに変身した後も、偉そうに構えるのではなく、冗談を交えながら敵に突っ込んだり、アクダマトリオの変なメカに対して真面目にツッコミを入れたりと、ヒーローでありながら“ふつうの青年”らしい温度感を保ち続けるところが、長く愛される理由の一つです。大人になってから振り返ると、「あれこれ悩みつつも前に進もうとする姿」が自分の青春時代と重なって見え、改めて好きになったという声も多く、時間を越えて共感を呼び続けるキャラクターだと言えるでしょう。

強くて明るいパートナー・さくらの魅力

鉄ちゃんと並ぶ人気キャラクターが、ゼンダマン2号として活躍するさくらです。彼女は単なる“ヒロイン”にとどまらず、物語の中で積極的に状況を動かしていく存在として描かれており、視聴者からは「頼れるお姉さん」「一緒に冒険したい仲間」として支持を集めました。ピンチの場面では、怖さを抑え込んで冷静に作戦を練り、博士や鉄ちゃんが迷っている時にはきっぱりと背中を押す姿が印象的で、視聴者の中には彼女のような“芯の強い女の子”に憧れた人も少なくありません。一方で、アクダマトリオのあまりにくだらない作戦や、ゼンダメカの予想外の暴走を目の当たりにした時には、思い切りツッコミを入れて場をひっくり返してしまう豪快さもあり、そのギャップがさらに人気を押し上げています。鉄ちゃんとの関係性もまた、ファンにとって大きな見どころでした。ケンカをしながらも結局はお互いを信用し合い、目配せひとつで連携プレーを決めてしまうコンビネーションは、「二人で一人前のゼンダマン」というイメージを強く印象づけています。子ども時代にさくらへの憧れを抱いた視聴者が、親世代になってから改めて見直し、「今見ると本当に格好いいヒロインだった」と再評価するケースも多く、時代を超えて支持されるキャラクターの一人になっています。

叱りつつ見守る大人像としての紋者博士

子ども視聴者の中には、紋者博士を「怖いけど好きなおじいちゃん」として記憶している人が少なくありません。博士はよく鉄ちゃんを叱り飛ばし、さくらにも厳しい口調で指示を出しますが、その根底には“若い二人に本当に危険な目には遭ってほしくない”“命の重さをきちんと理解してほしい”という願いが感じられます。研究所での何気ない会話の中で、時間や命についてふと真面目な話を始める場面は、子どもには難しい内容でありながら、不思議と心に残るものがあり、年月を経てから「あれはこういう意味だったのか」と気づく人も多いようです。外見はどこかコミカルで、変な発明を連発することも多いのに、いざという時には誰よりも慎重で、命を軽んじる者には決して妥協しない姿勢は、頼れる大人像の一つとして胸に刻まれています。科学や歴史に真剣に向き合う博士の姿を見て、理科や社会が好きになったという声もあり、“静かな人気キャラクター”として、鉄ちゃんやさくらとはまた違った形で視聴者に影響を与えた存在と言えるでしょう。

憎めない三悪・ムージョ、トボッケー、ドンジューロー

『ゼンダマン』の人気を語るうえで外せないのが、アクダマトリオ――ムージョ、トボッケー、ドンジューローの三人です。子どもの頃の視聴者は、彼らが毎回とんでもない作戦を考えては自滅する様子を見て大笑いし、大人になってから振り返ると、「どこか今の自分たちに似ている」と妙な親近感を覚えるようになります。ムージョは、豪華な暮らしや永遠の若さを夢見て暴走しがちなリーダーですが、根っからの悪人というよりは、欲望に正直すぎる“ダメな大人”という印象が強く、「ああいう上司いそう」「夢ばかり語っている感じがリアル」といった感想も聞かれます。トボッケーは、その名の通りとぼけた雰囲気で、いつも妙な発明を思いついては失敗を招く張本人ですが、どこか憎めないボケ役として人気が高く、彼の不思議な口調や表情を真似する子どもも多くいました。ドンジューローは力自慢で単純な性格をしており、「まさに昭和の体育会系」と評されることもありますが、ムージョに怒られてしょんぼりする場面などににじむ情の深さが、視聴者の笑いと同時にほのかな共感を誘います。三人は毎回ゼンダマンに敗北して空に吹き飛ばされますが、そのたびに「今度こそは…!」と立ち上がる様子は、ある意味では誰よりも粘り強いキャラクターとも言え、そんなしぶとさも含めて“好きな悪役”として長く記憶されています。

マスコット的な人気を誇るニャラボルタとアマッタン

物語を賑やかに盛り上げる存在として、ニャラボルタやアマッタンといったマスコット的キャラクターを挙げるファンも多くいます。ネコのような姿と語尾の特徴的な喋りで視聴者の心をつかむニャラボルタは、アクダマトリオ側に属しながらもどこか中立的な立場で振る舞うことが多く、敵味方を超えた“作品のゆるキャラ”のようなポジションに落ち着いていました。ときには三悪の無茶ぶりに巻き込まれて痛い目を見たり、逆に彼らを冷ややかに観察していたりと、そのつかみどころのなさがかえって人気につながっています。一方、アマッタンはゼンダマン側に近しい存在として、子どもらしい素直さと好奇心を前面に出したキャラクターで、視聴者の“お友達代表”のような役目を果たしています。タイムトンネルやゼンダメカに目を輝かせて驚いたり、時代を越えた出会いに無邪気に喜んだりするアマッタンのリアクションは、画面の外で作品を見ている子どもたちの感情をそのまま代弁してくれているようで、「一緒に冒険している気分になれた」という感想が多く聞かれます。メインキャラほど目立ちはしないものの、こうしたマスコットたちの存在が場を和ませ、作品全体の親しみやすさを高めている点も、『ゼンダマン』のキャラクター人気を語るうえで重要な要素です。

ゼンダメカたちを“推しメカ”として愛する楽しみ

『ゼンダマン』には多彩なゼンダメカが登場し、視聴者はお気に入りの一体を“推しメカ”として挙げる楽しみを持っていました。勇ましいゼンダライオン、パワフルなゼンダゴリラ、頼れるゼンダシロクマ、職人肌のゼンダビーバー、俊敏なゼンダワンなど、それぞれデザインも能力も性格も異なっており、見た目の好みや活躍シーンによって「自分はゼンダライオン派」「いや、ゼンダゴリラの技が一番だ」といった議論が子どもたちの間で交わされました。中でも、後半の主役とも言えるゼンダゴリラの人気は高く、その迫力あるプロレス技の連発に胸を躍らせる視聴者が続出しましたが、そんな中で「実は陰で支えているゼンダビーバーが好き」「地味だけどゼンダシロクマの安定感がたまらない」といった通好みの意見も根強く存在します。メカたちには、それぞれの個性を表す仕草や鳴き声、決めポーズが細かく設定されており、ファンの中にはそうした細部に注目して「この仕草が可愛い」「このシーンの表情が最高」と語る人も多くいました。人間キャラと同じように、メカたちにも人格的な魅力が与えられていることが、『ゼンダマン』ならではのキャラクター人気の厚みを生み出しているのです。

オシイ星人など“分かる人には分かる”ネタキャラの存在

一部の視聴者の間で語り草になっているのが、スタッフをもじったキャラクターとして登場するオシイ星人のような“ネタキャラ”の存在です。子どもの頃はただの変な宇宙人として笑って見ていたものが、後年になって作品づくりの裏側に関わる遊び心だと知り、「そんな仕込みがしてあったのか」と驚く人も少なくありません。こうしたキャラクターは、物語の本筋から見れば脇役に過ぎませんが、作品を何度も見返す熱心なファンにとっては「知っているとニヤリとできるスパイス」のような役割を果たしています。また、歴史上の人物をモチーフにしたゲストキャラたちも、一話限りの登場でありながら強烈な印象を残すことが多く、「あの回の○○が好きだった」「あの発明家の描かれ方が面白かった」など、ゲストキャラを“好きなキャラ”に挙げるファンもいます。こうして、メインキャラ以外にも語りたくなる人物が多数存在すること自体が、『ゼンダマン』という作品がキャラクターづくりにどれだけ力を入れていたかを物語っています。

世代を越えて支持されるキャラクターたち

近年、親世代が子どもに『ゼンダマン』を見せることで、新しい世代のファンが生まれつつありますが、その中でもやはり鉄ちゃんとさくら、アクダマトリオ、ゼンダメカの人気は根強く受け継がれています。現代の子どもたちからすると、キャラクターデザインや言葉づかいには昭和らしいレトロさが感じられるものの、それがかえって新鮮に映るようで、「昔っぽいけど面白い」「キャラがはっきりしていて分かりやすい」と好意的に受け止められています。一方で、大人になってから見返した元視聴者は、子どもの頃には気づかなかったキャラクター同士の関係性や、声の芝居の細かなニュアンスに目を向けるようになり、「昔よりも今の方がキャラが好きになった」と感じる人も多いようです。善玉と悪玉、ヒーローとメカ、博士と孫、歴史上の人物とタイムトラベラー――こうした多層的な関係の中で、一人ひとりがきちんと役割を持って動いているからこそ、『ゼンダマン』のキャラクターたちは時代を越えて色あせることなく、今なお“好きなキャラクター”として語り継がれているのです。

[anime-8]

■ 関連商品のまとめ

映像関連商品――VHSからDVD・Blu-rayへと続く系譜

『ゼンダマン』に関するグッズの中で、作品そのものに最も近いのが映像関連商品です。放送当時は、家庭用ビデオデッキがようやく普及し始めた時期で、いわゆるセルビデオとしてのVHSソフトはまだ高価で特別な存在でした。そのため初期に登場した『ゼンダマン』のVHSは、全話を網羅するというよりも、人気エピソードや代表的な回を抜粋したセレクション形式でリリースされることが多く、「ゼンダマン出動編」「三悪大暴れ編」といったテーマ別構成で販売されました。パッケージにはゼンダマン1号・2号とゼンダメカが大きく描かれ、背表紙だけ並べてもイラストがつながるようなデザインが採用されるなど、コレクション性を意識した工夫も見られます。次のステップとして、90年代にはレーザーディスク版が一部ファン向けに展開されました。LD特有の大きなジャケットには描き下ろしイラストや設定画が贅沢に配置され、映像ソフトでありながら「巨大なジャケットアートを楽しむコレクターズアイテム」としての側面も強くなっています。さらに21世紀に入ると、全話収録をうたったDVD-BOXや、物語の節目ごとにまとめた単巻DVDシリーズなどが登場し、長らく再放送でしか触れられなかったエピソードを自宅でじっくり見返せる環境が整いました。近年では、デジタルリマスターを施した高画質版や、Blu-ray仕様のコンプリートボックスが登場し、映像の鮮明さだけでなく、ノンテロップOP・ED、絵コンテ集、座談会などの特典ディスクを同梱することで、“当時のファン”と“新たに触れる世代”の両方を満足させるパッケージへと進化しています。こうした映像商品は、『ゼンダマン』の世界に再びタイムトラベルするための入口として、今なお多くのファンの手元で大切に保管されているのです。

書籍・ムック・資料集――紙の上で味わうゼンダマンの世界

書籍関連も、『ゼンダマン』の魅力を補完する重要なジャンルです。放送当時は、児童向けのストーリーブックや絵本が多数刊行され、カラーページ中心で人気エピソードを再構成した「テレビ絵本」や、ひらがな中心の文章でゼンダマンの活躍を読み聞かせできる入門書的な一冊などが書店やスーパーの書籍コーナーに並びました。これらは、録画文化が未発達だった時代にとって、物語を何度も追体験できる貴重なメディアであり、ページの端が擦り切れるほど読み込んだという思い出を語るファンも少なくありません。また、アニメ誌や児童雑誌の別冊付録として、キャラクター紹介や設定画、メカニック説明をまとめた小冊子が付属することもあり、子どもたちはそこに描かれた断片的な資料から、作品世界の裏側を想像して楽しんでいました。さらにコアなファン向けには、後年になって放送当時の資料を集約したムック本やアートワーク集が登場し、スタッフインタビューや未公開ラフ画、絵コンテ抜粋などが掲載されることで、『ゼンダマン』がどのような意図で作られ、シリーズの中でどのような位置づけにあったのかを振り返ることができるようになりました。こうした書籍は、アニメ本編を補完するだけでなく、昭和アニメ文化そのものを知るための“歴史資料”としても価値を持つようになっており、本棚に並べて眺めるだけでも心が躍るコレクションとなっています。

音楽関連――主題歌・挿入歌を楽しむレコード&CD

『ゼンダマン』の音楽は放送当時から高い人気を誇り、その勢いのままレコードやカセットとして多数の商品が展開されました。オープニングとエンディングを収録したシングルレコードは、ジャケットにゼンダマンとアクダマトリオが大きく描かれ、レコード店でひときわ目を引く存在となっていました。子どもたちは親にねだってEP盤を手に入れ、家のステレオやポータブルプレーヤーで何度も針を落とし、歌詞カードを見ながら一緒に歌ったものです。また、サウンドトラックLPでは、主題歌・挿入歌に加え、劇中BGMが組曲形式で収録されており、メカバトルのテーマや三悪登場時のコミカルな曲を、テレビ放送とは違う音質でじっくり聴くことができました。のちにCD化が進むと、タイムボカンシリーズ全体のベストアルバムやコンピレーションの中に『ゼンダマン』楽曲が収録され、新たな世代が“シリーズ名曲の一つ”として耳にする機会も増えていきます。さらに、復刻ブームの波に乗って、ジャケットデザインを当時のままミニチュア化したCDシングルや、デジタルリマスター音源を収録したベスト盤なども発売され、往年のファンにとっては「懐かしさ」と「音質向上」の両方を味わえる嬉しいアイテムとなりました。サブスク配信で気軽に聴けるようになった現在でも、あえてフィジカルなレコードやCDを集め、「ジャケットを眺めながら聴く時間」を大切にするファンは少なくなく、音楽関連商品は今なお『ゼンダマン』という作品の記憶を鮮やかに呼び戻してくれる重要な存在です。

ホビー・おもちゃ――メカと三悪が立体化された楽しさ

ホビー・おもちゃ分野では、ゼンダメカやキャラクターをモチーフにした立体物が多く展開されました。当時の子どもたちの憧れだったのは、やはりゼンダメカのプラモデルや合体玩具です。ゼンダライオンやゼンダゴリラを模したプラモデルは、パーツ数こそ比較的シンプルながら、組み立て工程そのものが子どもにとっての一大イベントであり、完成後には腕や足、頭部が可動するなど、アニメさながらのポーズを再現できるよう工夫されていました。なかには複数のゼンダメカを組み合わせて遊べるギミックや、ステッカーで細部のマーキングを再現する仕様もあり、遊びながらメカへの愛着が深まっていきます。また、ソフビ人形やミニフィギュアとしては、ゼンダマン1号・2号に加え、ムージョ、トボッケー、ドンジューローといった三悪トリオも立体化され、表情豊かなデフォルメ造形がファン心をくすぐりました。ガチャガチャで入手できるミニフィギュアシリーズでは、「今日はゼンダゴリラが出た」「三悪がそろった」といったコレクション要素が子どもたちの間で話題になり、休み時間には机の上で簡易バトルを再現する遊びが流行したほどです。ぬいぐるみやクッションなど、柔らかい素材のグッズも少数ながら存在し、特にニャラボルタなどのマスコット系キャラは、寝室や居間のソファにちょこんと座る“家族の一員”として愛されることになりました。こうしたホビー商品は、アニメの世界を立体的に手元へ引き寄せる役割を担い、放送終了後も長くゼンダマンの世界を楽しむための大切な相棒となっています。

ゲーム・ボードゲーム・電子玩具――遊びながら味わうゼンダマン

家庭用ゲーム機がまだ黎明期だった時代、『ゼンダマン』のゲーム関連商品といえば、まず思い浮かぶのはボードゲームです。すごろく形式のボード上には、各マスに歴史上の舞台やゼンダメカ、アクダマトリオの罠などが描かれており、プレイヤーはゼンダマンチームか三悪チームのどちらかになりきってコマを進めていきます。特定のマスに止まると、タイムトンネルに吸い込まれて一気にショートカットしたり、ゼンダゴリラの技カードを引いて一発逆転を狙えたりと、作品の特色をうまく取り入れたルールが盛り込まれているため、単なるすごろく以上の盛り上がりを見せました。カードゲーム系では、キャラクターやメカの強さを数値化したバトルカードや、集めて遊ぶトランプなどが登場し、イラストを眺めるだけでも楽しいコレクションアイテムとして人気を博しました。また、LCD画面を使った携帯型の電子ゲームでは、迫り来るアクダマメカを避けながら進むアクション風ゲームや、時間内に正しい時代を選んでタイムトンネルを潜るミニゲームなどが展開され、シンプルなルールながら『ゼンダマン』の世界観をうまく凝縮した内容になっていました。時代が進むと、ファン向けのレトロゲーム企画やミニゲーム集の中に『ゼンダマン』をモチーフとしたコンテンツが紛れ込むこともあり、「昭和アニメをテーマにしたゲームの一角」として再登場を果たすケースもあります。こうしたゲーム系商品は、家族や友人とワイワイ遊びながら作品への愛着を共有できるメディアとして、今でも中古市場で根強い人気を保っています。

文房具・学童用品・日用品――日常を彩るゼンダマンデザイン

子どもたちの身近な生活空間を彩ったのが、文房具や学童用品、日用品として展開されたグッズ群です。ノート、下敷き、定規、消しゴム、鉛筆、ペンケースといった基本的なステーショナリーには、ゼンダマンやゼンダメカ、三悪トリオが元気いっぱいに描かれ、授業中や自宅学習の時間も『ゼンダマン』と共に過ごせる構成になっていました。特に人気だったのは、下敷きに描かれたドクロ雲やゼンダゴリラの決めポーズで、教室の机に広げるだけで友達との会話のきっかけになったと言われています。また、給食袋やコップ、ランチボックス、歯ブラシセットなど、実用性の高い日用品にもゼンダマン柄が採用され、毎日の食事や登校準備の中で自然と作品を思い出す仕掛けになっていました。女の子向けには、さくらをメインにデザインしたメモ帳やシール、ミラー付き小物入れなども展開され、キャラクター性を前面に押し出した可愛らしいアイテムが人気を集めました。こうした文房具・日用品は使用しているうちに消耗してしまうことが多く、現在では未使用品や美品が少なくなりつつあるため、当時を知るファンにとっては「もう一度手に取りたい懐かしのアイテム」として特別な輝きを放っています。

食玩・お菓子・食品タイアップ――おやつ時間にやってくるゼンダマン

子どもたちにとって、『ゼンダマン』と触れ合う最も身近な機会となったのが、食玩やお菓子、食品とのタイアップ商品です。小さなラムネやチョコレート、ガムなどに、ゼンダマンや三悪トリオのシールやカード、ミニ消しゴムが付属した商品は、駄菓子屋やスーパーの一角にずらりと並び、放課後の楽しみとして親しまれました。パッケージのイラストは、オープニングを思わせる明るい構図や、ドクロ雲がユーモラスな表情を浮かべるデザインなど、子どもの目を一瞬で奪う工夫に満ちており、「どのパッケージを選ぶか」で一喜一憂する姿が当時の店先でよく見られたと言われます。シールやカードはシリーズ化され、ゼンダメカや歴史上のゲストキャラクターがラインナップに加わることもあり、台紙アルバムを自作してコレクションする遊び方も広まりました。さらに、一部地域や期間限定で展開されたカップ麺やスナック菓子とのコラボ商品では、フタ部分や外箱にオリジナル描き下ろしイラストが採用され、応募券を集めると特製グッズが当たるキャンペーンが行われた例もあります。おやつ時間にゼンダマンのキャラクターがさりげなく登場することで、作品はテレビの放送時間だけでなく、子どもたちの日常のあらゆる場面に溶け込み、食卓やおやつの皿の上にまで“タイムボカンの世界”を広げていったのです。

復刻グッズと記念商品――大人になったファンへの贈り物

放送から長い年月が経った後も、『ゼンダマン』の人気はレトロアニメブームとともに再び注目を集めるようになり、それに合わせて復刻グッズや記念商品も少しずつ増えていきました。代表的なのは、当時のイラストをベースにしたTシャツやトートバッグ、マグカップなどで、昭和テイストの色合いとポップなデザインが、大人になったファンの“日常使いアイテム”として支持されています。また、ミニチュアフィギュアやブラインドボックス形式のコレクションフィギュアとして、ゼンダマンやゼンダメカ、アクダマトリオが改めて立体化される企画も登場し、当時プラモデルを作って遊んでいた世代が、今度はディスプレイ用として棚に並べて楽しむようになりました。さらに、タイムボカンシリーズ全体の周年記念イベントやコラボカフェなどでは、『ゼンダマン』をモチーフとした限定メニューやポストカード、缶バッジなどが用意され、シリーズファンが一堂に会する場で改めて作品の存在感をアピールしています。こうした復刻・記念グッズは、単なる懐古にとどまらず、「子どもの頃の自分が好きだったものを、大人の生活の中にさりげなく取り入れる」という新しい楽しみ方を提供しており、『ゼンダマン』が今なお現役の“推し作品”として愛されていることを物語っています。

コレクションとしての楽しみ方――自分だけの“ゼンダマン博物館”を作る

映像ソフト、書籍、音楽、ホビー、文房具、食玩……こうして眺めてみると、『ゼンダマン』関連商品は実に多岐にわたっており、すべてを網羅するのは簡単ではありません。しかしだからこそ、コレクションの仕方は十人十色で、自分だけのテーマを決めて集める楽しみが生まれます。例えば、ゼンダメカ関連に絞ってプラモデルやフィギュア、カード、ポスターを集めて「メカ博物館」のような棚を作る人もいれば、文房具や日用品を中心に、“当時の学童生活”を再現するようなディスプレイを楽しむコレクターもいます。レコードやCD、カセットだけを集めて音楽棚を作り、ジャケットアートを差し替えながら飾るのも一つの楽しみ方です。近年ではSNSを通じて、自慢のコレクションを写真で共有したり、情報交換を行ったりするファンも増え、単独で集めるだけでなく、同じ作品を愛する仲間との交流もコレクションの醍醐味になっています。『ゼンダマン』の関連商品は、発売から時間が経った今でも、部屋の片隅で静かにタイムトラベルの記憶を放ち続けており、それぞれの持ち主にとっての“小さなゼンダマン博物館”を形作っているのです。

[anime-9]

■ オークション・フリマなどの中古市場

昭和アニメグッズとしての立ち位置と全体的な相場感

『ゼンダマン』関連商品の中古市場は、いわゆる昭和アニメグッズ全体の流れの中に位置づけられています。タイムボカンシリーズという大きなブランドの一角であることから、作品単体としてだけでなく「シリーズを揃えたい」という需要にも支えられており、特に状態の良いものや当時物ならではの味わいが残っている品は、現在でも安定した人気を保っています。総じて言えば、超高額プレミアが連発するような“神レア市場”というより、探せば手が届く範囲の価格帯にありつつも、細かい条件によって値段が大きく揺れやすいジャンルです。たとえば、箱付き・説明書付きの完品かどうか、日焼けや傷みの度合い、応募券や特典物が残っているか、店頭ポップなど販促物とセットになっているかなど、コレクターが重視するポイントがいくつも存在します。また、オークションサイトではシリーズ作品がまとめて出品されることも多く、『ゼンダマン』単独よりも「タイムボカン三部作セット」や「タツノコギャグ作品詰め合わせ」として扱われることで、他作品ファンの入札も巻き込みながら落札価格が競り上がっていくケースもしばしば見られます。フリマアプリ側では、懐かしさから押し入れの整理で出てきたグッズが相場をあまり気にせず出品されることもあり、運が良ければ市場価格よりかなり安く手に入る“掘り出し物”に出会える可能性もあります。

映像ソフト――VHS・LD・DVDボックスの動向

映像関連では、まずVHSやLDといったアナログメディアが根強い人気を持っています。VHSはレンタル落ちのテープからセルビデオまで幅があり、レンタル落ち品はパッケージの擦れやラベルの傷みが目立つ分、比較的手頃な価格で取引される傾向があります。一方、セル版の初期リリースや、選りすぐりエピソードを収録したシリーズ物は、ジャケットの保存状態やラベルの綺麗さによって価格が大きく変動し、美品であれば“昭和アニメVHS”カテゴリの中でもやや高めに設定されることが多いです。LDに関しては、プレーヤー自体が貴重になりつつあるものの、それが逆にコレクター心を刺激し、大判ジャケットのアートワーク目当てで購入する人も少なくありません。帯付き・解説書付きの完品は評価が高く、タイムボカンシリーズを一括で揃えたいコレクターにとっては『ゼンダマン』のLDも「セットを完成させる欠かせない一枚」となっています。DVDボックスや単巻DVDは、すでに入手困難になっている版もあり、相場は発売時期や再販の有無によってかなり差があります。初期に出たBOXで特典ディスクや限定ブックレットが付属するものは、現在でも需要が高く、状態の良いフルセットは出品されるたびに注目を集めます。逆に、再販版や廉価版は比較的落ち着いた価格で推移しており、「とにかく全話を見たい」という視聴用需要にはこちらが選ばれることが多いです。

書籍・ムック・児童向けストーリーブックの評価

書籍関連の中古市場では、当時発売された児童向けのストーリーブックや絵本、塗り絵、学習雑誌の増刊号などが主な取引対象となっています。これらの多くは子どもが日常的に手に取っていたものだけに、落書きや破れ、ページの欠損が見られるケースも少なくありません。そのため、表紙・本文ともに綺麗な状態で残っている個体は、それだけでコレクターにとって高評価となり、相場が一段階上がる傾向があります。特に人気なのは、カラーページ中心でエピソードをダイジェスト形式で追えるタイプのテレビ絵本や、ゼンダメカ・キャラクター紹介が豊富に掲載された図鑑風の書籍です。これらは単に懐かしむだけでなく、設定資料としても価値が高く、ファンアートや同人誌制作の参考にするために探している人もいます。後年に発売されたムック本や資料集は、発行部数がそもそも多くないこともあって、中古市場に出回る絶対数が少なく、一冊見つかればそれだけで「お宝」とみなされがちです。スタッフインタビューやラフ原画などが掲載されているタイプの資料集は、特にアニメ制作に興味を持つ層からの需要が高く、状態次第では定価を上回る価格で落札されることも珍しくありません。また、当時のアニメ誌に掲載されていた特集記事や付録ポスターだけを切り抜いて出品するケースもあり、特定のイラストやピンナップを狙っているコレクターにとっては見逃せないジャンルになっています。

音楽ソフト――EPレコード・LP・CDのコレクター需要

音楽関連は、『ゼンダマン』の中古市場の中でも比較的動きの活発な分野です。オープニング・エンディングを収めたEPレコードは、ジャケットデザインの良さもあいまって人気が高く、盤面の傷や反り、ジャケットの退色具合などが価格に直結します。帯付きで、歌詞カードに落書きや折れがない個体は評価が高く、レコードを実際に再生するというよりも、ジャケットを額装して飾ることを前提とした“アートピース”として購入する人もいます。LPサイズのサウンドトラック盤は、収録曲数が多く、BGMまで含めて楽しめる点で価値があり、タイムボカンシリーズ全体の音楽を網羅したいコレクターからの需要も根強いです。CDに関しては、単独サントラよりも「シリーズベスト」「アニメソング大全集」といったコンピレーションの1枚として収録されているケースが多く、そのため『ゼンダマン』だけが好きな人というより、昭和アニソン全般を集めているファンの収集対象になっています。限定盤や初回仕様でステッカー・ブックレットが付属していたタイトルは、付属品の有無が価格に大きく影響し、完品とディスクのみでは印象がかなり変わります。近年はデジタル配信で楽曲自体は気軽に聴けるようになりましたが、“当時の手触り”を求めてEPやLPをあえて中古市場で探すファンは一定数存在し、そのこだわりが中古価格を下支えしている側面もあります。

ホビー・おもちゃ――プラモデル・フィギュア・ぬいぐるみの人気

ホビー・おもちゃ分野では、ゼンダメカを立体化したプラモデルや、キャラクターソフビ、ミニフィギュアなどが主な取引対象です。プラモデルは未組立・未開封のキットが最も高評価で、箱の角の潰れやシュリンクの有無など、外観のコンディションがそのまま相場に直結します。完成品に関しては、塗装済みか素組みか、部品の欠損がないか、接着跡や経年劣化の黄ばみがどの程度かなどで評価が分かれ、プレイ用・ディスプレイ用として割り切った価格帯で取引されることが多いです。ソフビ人形やミニフィギュアは、シリーズで揃っているかどうかが重要なポイントで、ゼンダマン1号・2号とアクダマトリオ、主要ゼンダメカが全種コンプリートしているセットは、単体出品よりもまとめて高値が付きやすい傾向にあります。ガチャガチャ景品だったミニフィギュアは、カプセルやミニブックが残っているかどうかで評価が変わり、当時のままの状態を維持しているものは“昭和ガチャ文化”の象徴として人気です。ぬいぐるみやクッション系グッズは、数自体が少ないため見かける機会は多くありませんが、その分、状態の良い個体が出品されると注目が集まりやすく、特にニャラボルタのようなマスコットキャラは可愛らしさも相まって競争率が高くなりがちです。

ゲーム・ボードゲーム・トランプの希少性

ゲーム関連は、ほかのグッズに比べて流通量が少なめで、見つかればラッキーという印象のジャンルです。すごろくタイプのボードゲームは、箱の状態に加え、ボードの折れやシミ、駒・サイコロ・カードなどの付属品がすべて揃っているかが重要視されます。特に、説明書とタイムトンネルを模したギミックパーツが欠けていない完品は希少で、箱絵のデザインが良好に残っている場合、コレクション性が一気に高まります。トランプやカードゲームは、実際に遊ばれたケースが多いため、角の丸まりや汚れが目立ちやすく、綺麗な状態のフルデッキを見つけるのは意外と難しいと言われています。その分、状態の良い個体が出品されると、カードイラスト目当てのファンが一気に注目し、入札が伸びることも珍しくありません。携帯型電子ゲームや電子玩具は、当時の玩具としては比較的高価だったことから流通数が少なく、現在ではさらに数を減らしています。動作品かどうかが価格に大きく影響し、液晶の表示状態やボタンの反応などを詳しく写真で示している出品は安心感が高いぶん、相場もやや高めに推移する傾向があります。

文房具・日用品・食玩――“消えもの”ゆえのレアグッズ

文房具や食玩、お菓子のオマケなど、日々の生活の中で使われて消えていったグッズは、現在の中古市場では“見つけたら即確保したくなる”レベルの希少性を持っています。キャラクター消しゴムや鉛筆、下敷き、ノートといった文具は、未使用のデッドストック品が特に高く評価され、消しゴムのケースや鉛筆の軸デザインが当時のまま残っている個体は、昭和レトロ雑貨としても人気です。使用済みであっても、イラストがしっかり残っていればコレクション対象として十分価値があり、複数のアイテムをまとめて出品しているロット品は、まとめ買いを狙うファンから注目されます。食玩関連では、お菓子そのものは残っていないものの、付属していたシールやカード、ミニフィギュアが単体で出品されることが多く、特にシール類はアルバムに貼られていたものを丁寧にはがして販売しているケースも見受けられます。パッケージだけを保存していたというレアなケースもあり、箱の表面に描かれた当時のイラストを求めて落札するコレクターもいます。日用品では、プラ製コップや歯ブラシスタンド、お弁当箱、タオルなど、実際に使われていた痕跡がありながらもデザインが残っているものが人気で、「多少の傷や色あせも含めて味」と捉えるレトロ雑貨ファンの存在が、中古市場を支えています。

オークション・フリマでの探し方と注意点

『ゼンダマン』関連の商品を中古市場で探す際には、いくつかのコツと注意点があります。まず、検索ワードとしては作品名だけでなく、「タイムボカンシリーズ」「タツノコ」「昭和アニメ」などの広めのキーワードも活用すると、まとめ出品の中に紛れ込んでいるアイテムを見つけやすくなります。また、出品者が詳しくない場合、商品名の表記が曖昧であったり、誤記されていることも多く、写真にしっかり目を通すことで思わぬ掘り出し物に出会える可能性があります。状態については、写真だけでは分かりにくい日焼けやニオイ、カビなどもあり得るため、気になる場合は事前に質問を投げかけておくと安心です。特に紙類や布製品は湿気による劣化が起こりやすく、長期保管品ほど注意が必要です。逆に、自分が手放す立場になった際には、当時の空気感や保管状況も含めて丁寧に説明を添えることで、ただの中古品ではなくストーリーのあるコレクションとして評価されやすくなります。

コレクター同士の交流と「譲り合い文化」

オークションやフリマアプリを通じて、『ゼンダマン』をはじめとする昭和アニメグッズのコレクター同士が緩やかにつながっていくケースも増えています。SNSなどで自分のコレクションを紹介し合い、「この下敷きは子どもの頃に持っていた」「そのボードゲームは今はもうほとんど見ない」といった情報交換が行われる中で、欲しい人のところへ品物を“旅立たせる”ような譲り合い文化が生まれているのも面白いところです。単に高く売る・安く買うだけではなく、「この人なら大事にしてくれそうだ」と感じて、相場より少し抑えた価格で譲る、といったやり取りも見られます。『ゼンダマン』のグッズは、購入した当時の思い出や家族との時間と強く結びついていることが多く、それを次の世代のファンに受け渡していく感覚が、コレクション活動の喜びをさらに深めています。中古市場は、そうした“記憶のバトン”が静かに受け渡されている場所でもあり、今もどこかで、新しい持ち主のもとへ向かうゼンダマン関連グッズがそっと梱包されているのかもしれません。

[anime-10]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

歯磨き粉 Zendaman ゼンダマン 歯みがき 60g 購入金額別特典あり 無添加 正規品 歯みがき粉 デンタルケア 天然 ナチュラル ノンケミカ..

評価 5

評価 5がんばれ!おなかのなかのゼンダマン紙芝居 (免疫力をあげよう!めざせ!つよいからだ紙芝居(全6巻)) [ しもとりえり ]

【公式ショップ】Zendaman ゼンダマン 歯みがき粉 さわやかオレンジ風味 60g デンタルケア 無添加 フッ素なし やさしい 自然由来成分 ..

ゼンダマン Vol.4(DVD)

【公式ショップ】人用 口腔ケア サプリメント ゼンダマンリッチ バニラ風味 60粒 日本製 口臭ケア Zendaman rich お口の善玉菌 サプリ ..

評価 4

評価 4

![がんばれ!おなかのなかのゼンダマン紙芝居 (免疫力をあげよう!めざせ!つよいからだ紙芝居(全6巻)) [ しもとりえり ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5677/9784774615677.jpg?_ex=128x128)

![【中古】ゼンダマン Vol.4 [DVD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/cometostore/cabinet/20240918-5/b000ujjc0u.jpg?_ex=128x128)

![【中古】ゼンダマン Vol.9 [DVD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/cometostore/cabinet/20240918-5/b000ujjc28.jpg?_ex=128x128)

![【中古】ゼンダマン Vol 4 [DVD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/cocohouse/cabinet/2005m02-2/b000ujjc0u.jpg?_ex=128x128)