バンダイ ART IN GASHAPON タイムボカン全3種セット

【原作】:タツノコプロ企画室

【アニメの放送期間】:1975年10月4日~1976年12月25日

【放送話数】:全61話

【放送局】:フジテレビ系列

【関連会社】:タツノコプロ、アニメルーム、トップクラフト、シャフト

■ 概要

作品の基本データと放送時期

1970年代半ばの土曜18時台、家族がテレビの前に集まる時間帯にフジテレビ系列で放送されていたのが、『タイムボカン』という一風変わったSFギャグアニメです。1975年10月4日から1976年12月25日まで全61話がオンエアされ、制作は『科学忍者隊ガッチャマン』などで知られるタツノコプロが担当しました。毎週30分枠での放送で、当初は2クール・全26話前後のごく一般的な長さを見込んでスタートしましたが、後述するように人気が高まり、追加のクール延長を重ねた結果、最終的には5クールにわたるロングラン作品となっています。原作クレジットはタツノコプロ企画室で、総監督(当時の呼び方で「監督」役)は笹川ひろし。キャラクターデザインに若き日の天野喜孝、メカデザインには中村光毅と、後年のアニメ史を語るうえで欠かせないクリエイターが顔をそろえていた点も、この作品の「看板」として語られるポイントです。タツノコらしい端正な作画とスピーディなアクション、そこにナンセンスギャグをぎっしり詰め込んだ構成は、後の「タイムボカンシリーズ」全体の雛形にもなりました。

物語の大枠と基本コンセプト

『タイムボカン』の物語は、一言でいえば「行方不明の博士を探すために時空を飛び回るSFコメディ」です。物語の起点になるのは、天才科学者・木江田博士が完成させたカブトムシ型のタイムマシン「タイムボカン」。博士は自らテスト飛行に出かけますが、戻ってきた機体の中には博士ではなくオウムのペラ助と、宇宙一の宝石と称される「ダイナモンド」だけが残されていました。博士の孫娘・淳子と助手の丹平は、博士がどこか別の時代に取り残されたと考え、「タイムボカン」で過去や未来へと旅立ちます。一方で、博士の研究を嗅ぎつけていた悪党トリオ・マージョ一味も、「博士のいる場所にはダイナモンドがある」と踏んで時空の彼方へと追跡を開始。以降、毎回異なる時代・土地を舞台に、善玉チームと悪玉トリオがドタバタ騒動とメカ戦を繰り広げるのが、本作の基本フォーマットとなっています。

シリーズ第1作としての位置づけ

現在では「タイムボカンシリーズ」とひとまとめに呼ばれる作品群――『ヤッターマン』『ゼンダマン』『オタスケマン』など――は、どれも「善玉2人+マスコット的な仲間たちVS三悪トリオ」「毎回変わるパロディ色の強い舞台」「個性的なメカがぶつかるクライマックス」といった共通フォーマットを持っています。そのすべての原型になったのが、この初代『タイムボカン』です。本作がヒットしたことで、「この型はシリーズ化できる」と判断され、1977年には第2弾『ヤッターマン』がスタート。以降、80年代前半まで途切れることなく続いていく長寿ブランドのスタートラインにあたる作品として、アニメ史的にも重要な位置に立っています。シリーズ物としての第1作でありながら、後発作とは少し雰囲気が異なり、歴史上の人物やおとぎ話の世界などを割と真面目に描写しながら、そこにドタバタギャグを混ぜ込んでいく語り口は、初代ならではの味わいと言えるでしょう。

玩具展開とレースものからの発想

『タイムボカン』の企画段階では、「タイムマシンをはじめとした乗り物をおもちゃとして売る」ことが重要な柱のひとつでした。カブトムシ型のタイムマシンや、作中に登場する様々なメカは、いずれも立体玩具としての魅力を強く意識してデザインされており、昆虫型・動物型のメカが変形したり合体したりするギミックは、子どもたちのコレクション欲を強く刺激するものでした。発想の源流としてよく挙げられるのが、1960年代のカーアクション映画『グレート・レース』です。ゴテゴテした個性派マシンが入り乱れるレースものの楽しさを、タイムトラベル&昆虫メカという形に置き換えたのが『タイムボカン』と考えると分かりやすいでしょう。ストーリー上では博士捜索が一本筋になっていますが、各話ごとに「どんな仕掛けのメカが登場し、どう負けるのか」という期待感がセットになっており、ここに玩具展開との相乗効果が生まれていました。

高視聴率と放送延長の経緯

本作は、「土曜18時台」という子ども向け番組の激戦区に投入されたにもかかわらず、平均で20%近い視聴率を記録したとされ、当時のタツノコ作品の中でもトップクラスのヒットとなりました。資料によって数字の細部は異なるものの、平均視聴率はおよそ19%前後、最高では20%台後半に達したと伝えられています。この好調ぶりを受けて、当初の予定だった2クール分の放送に加えて、まずさらに2クール分の延長が決定。その後も人気が落ちることなく推移したため、さらに1クールが追加され、最終的に5クール・全61話という長期シリーズとなりました。クールごとの区切りで物語が大きく路線変更することはなく、博士捜索編から宝石ダイナモンドをめぐる攻防、ペラ助の故郷探しへと、ゆるやかなテーマの変化を重ねながら、視聴者に飽きられない工夫が続けられています。

タツノコプロの路線転換と作品の個性

『タイムボカン』が作られた1970年代前半のタツノコプロは、『ガッチャマン』や『新造人間キャシャーン』といったヒーローアクション・シリアス路線の作品で高い評価を得ていました。そうした中で生まれた『タイムボカン』は、同じタツノコブランドでありながら、コメディとギャグを前面に押し出した「軽やかな娯楽作」として企画された点で、社内的にもチャレンジングな試みでした。とはいえ、単なる子ども向けギャグにとどまらず、歴史上の事件やおとぎ話、名作文学といった題材を次々とパロディにしながら、視聴者が「どこかで見聞きしたことがある」世界をタイムトラベルで見せていく構成は、大人が見てもニヤリとできる仕掛けです。真面目な歴史解説とハチャメチャなギャグがほぼ同じテンションで語られ、そこに富山敬による親しみやすいナレーションが加わることで、「教養番組でもありギャグアニメでもある」という独特の空気が醸成されました。

後世への影響とリメイク展開

『タイムボカン』は放送終了後も長く愛され、シリーズ自体は70〜80年代にかけて継続。その後もOVA『タイムボカン 王道復古』や、2016年放送のリメイク作『タイムボカン24』など、さまざまな形で復活を遂げています。特に「善玉2人と三悪トリオ」「変形・合体メカ」「最後は悪役がオチを担当する」というフォーマットは、日本のTVアニメにおける“様式美”として定着し、他社作品にも影響を与えました。近年になってからも、レトロアニメ特集や配信サービスでの再評価が進み、「昭和ギャグアニメの原点のひとつ」として語り継がれています。このように、『タイムボカン』は単なる一作のヒットアニメという枠を超え、玩具ビジネスとメディアミックスの先駆例として、そして「三悪ギャグ」の様式を確立した作品として、日本アニメ史の中で今なお重要な位置を占めているのです。

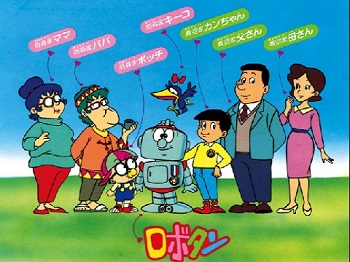

[anime-1]■ あらすじ・ストーリー

タイムマシン「タイムボカン」の誕生と事件の発端

物語は、天才科学者として知られる木江田博士が、長年の研究の末に完成させたカブトムシ型タイムマシン「タイムボカン」の試運転から始まります。丸みを帯びたボディに大きな角、背中にはテントウムシ型の小型メカ、腹部には水中用のメカを格納した、いかにもタツノコ作品らしいユーモラスなデザインのマシンで、過去や未来を自在に行き来できるのが最大の特徴です。博士は自らパイロットとなって初のタイムトラベルに挑みますが、基地に戻ってきたタイムボカンから現れたのは博士本人ではなく、おしゃべりなオウムのペラ助と、宇宙一価値が高いとされる謎の宝石「ダイナモンド」だけでした。博士の姿は消え、行き先もまったくわからない。タイムマシンだけが無人で戻ってきたという不可解な事態を前にして、周囲の人々は騒然となります。ここで、博士の助手を務める中学生の少年・丹平と、博士の孫娘である小学5年生の少女・淳子が前面に出ます。ふたりは博士の身を案じ、自分たちの手で祖父を探し出そうと決意。ペラ助が断片的に覚えている「どこかの時代」の手がかりを頼りに、タイムボカンに乗り込み、危険と隣り合わせの時空旅行へと飛び込んでいきます。

博士を追って時空の彼方へ―毎回変わる舞台と騒動劇

博士捜索の旅路は、毎回「行き先の時代が変わる一話完結形式」で描かれます。古代エジプトや中世ヨーロッパ、戦国時代、日本昔話のような世界、さらには伝説とファンタジーが混ざり合ったような時代まで、タイムボカンが着陸する先は実にバラエティ豊かです。しかし、彼らの旅路にいち早く目をつけていたのが、女ボスのマージョ、頭脳担当のグロッキー、怪力自慢のワルサーから成る悪玉トリオ。彼らは木江田博士の行方をスパイしていた経緯から、「博士の周囲には必ずダイナモンドがある」と踏み、タイムボカンを追いかけて時空をまたにかけたお宝争奪戦を仕掛けてきます。こうして毎回のエピソードは、「博士もしくはダイナモンドの手がかりを求めてやってきた丹平たち」と、「ダイナモンドを独占したい悪玉トリオ」が、訪れた時代の人々や伝説の存在を巻き込みながらドタバタ劇を繰り広げる構図になります。丹平たちは、チョロ坊やペラ助と協力して現地の問題に向き合い、結果的にその時代の人々を助けたり騒ぎを収めたりしながら、最後にはマージョ一味のメカと真正面から対決。昆虫や動物をモチーフにした奇抜なメカと、タイムボカン側のメカがぶつかり合うクライマックスは、本作の「お約束」として毎回描かれます。悪玉メカは、あと一歩のところで失敗したり、思わぬ弱点を突かれて大破したりして、最後にはマージョたちが情けない悲鳴を上げながら退散していく――この一連の流れが、視聴者にとっての爽快感と笑いの源になっていました。

木江田博士救出編からダイナモンド追跡編へ

物語の前半はあくまで「行方不明になった博士を救い出すこと」が大きな目的になっています。タイムスリップ先の世界で、博士が残した痕跡やペラ助のあいまいな記憶を頼りに捜索を続けるうちに、丹平たちはダイナモンドにまつわる危険さも徐々に知っていきます。ダイナモンドは単なる高価な宝石ではなく、ウランにも匹敵するほどの破壊力を秘めた物質であり、扱いを誤れば森を吹き飛ばすほどの爆発を引き起こすという、恐るべき側面を持っているのです。中盤の大きな転機となるのが、木江田博士の救出です。あるエピソードで、博士は昆虫人と呼ばれる謎の種族に連れ去られ、彼らの作ったタイムボカン2号機(後に「ドタバッタン」と呼ばれる)を使った実験に利用されていたことが判明します。丹平たちは激しい攻防の末に博士のもとへとたどり着き、彼を現代へと連れ帰ることに成功。この時点で当初の目標である「博士救出」はひとまず達成されますが、物語はそこで終わらず、今度はダイナモンドそのものの行方と危険性をめぐる新たな章へと移行していきます。博士が合流した後半では、博士自身もタイムボカンの改良や新メカの開発に参加し、ときには丹平たちと一緒に過去や未来へ出向くようになります。一方で、マージョ一味もグロッキーの技術力を総動員して強力なメカを次々と投入し、ダイナモンドをめぐる争奪戦はますます過激さを増していきます。ペラ助の証言は相変わらずアテにならず、的外れな情報に振り回されることもしばしばですが、そのおかげで意外な歴史の真相を知ったり、ペラ助自身のルーツに関わるエピソードへつながったりと、コミカルでありながらどこか人情味のある展開が続きます。

ペラ助の故郷探しと人情話としての側面

物語後半のもうひとつの軸となっているのが、ペラ助の故郷探しです。初期は「妻のオタケさんから逃げ出したい」という不純(?)な動機から博士のタイムボカンを乗っ取ったペラ助ですが、旅が進むにつれて心境が変化していきます。各時代を巡るうちに出会う人々や出来事を通じて、自分が本当はどこから来たのか、どうやって今のような暮らしに至ったのかが徐々に明かされていき、ペラ助自身も「帰る場所」について真剣に考えるようになります。このペラ助のルーツに迫るエピソード群は、ギャグの比重が大きい本作の中ではややしんみりしたトーンが強く、視聴者の印象にも残りやすい章です。時代を超えた悪ふざけの裏側に、「家族」や「居場所」といったテーマをさりげなく忍ばせているあたりは、当時の子ども向けアニメとしてもかなり踏み込んだ作りと言えるでしょう。悪玉トリオですら、時にはそのドラマに巻き込まれてしまい、敵味方の線が少し曖昧になるような人情話が展開されることもあります。ペラ助とオタケさんの関係も、単なる「恐妻と逃げ腰の夫」というギャグに留まらず、長年連れ添ってきた夫婦ならではの情の深さが垣間見える描写が挟まれます。こうした細やかな感情表現が、単純な勧善懲悪ものではない『タイムボカン』の魅力を支えています。

最終回のオチと「ダイナモンド」の正体

クライマックスでは、物語全体のキーワードであったダイナモンドの正体がついに明らかになります。ダイナモンドは宇宙から飛来した隕石の一種であり、空気に触れているあいだに徐々にそのエネルギーを失い、最終的にはただの石ころへと変質してしまう性質を持っていました。悪玉トリオが命がけで追い求め、丹平たちも危険を承知で行方を追い続けたこの宝石は、実はすでに力を失っており、その本体は木江田博士の研究所とマージョたちのアジトの中間にある遊園地のジェットコースターの構造物として、何気なく利用されていたことが判明します。この拍子抜けするような真相は、「とんでもないお宝を求めて大騒ぎしていたら、実はすぐそばにあった上に、もう価値もないものだった」という、本作らしい皮肉とユーモアに満ちたオチになっています。ダイナモンドの真実を知ったマージョは、自分の全財産をつぎ込んでまで追い求めてきたものがただの石であったことにショックを受け、逆上して丹平たちに最後の総攻撃を仕掛けます。タイムボカンと悪玉メカによるラストバトルが繰り広げられ、最終的には善玉側の勝利で幕を閉じますが、その過程でそれぞれのキャラクターが積み重ねてきた関係性や、長い旅の中で成長してきた姿が感じられる構成になっています。戦いを終えた後、マージョ一味はどこかへ姿を消し、丹平たちも日常へと戻っていきますが、彼らが見てきた数々の時代と出会ってきた人々の存在は、そのまま視聴者の記憶に残り続けることになります。

一話完結の積み重ねが紡ぐ「時空旅行記」

『タイムボカン』のストーリーを一言でまとめると、「博士捜索とダイナモンド争奪戦を軸にした、全61話分の時空旅行記」です。メインの筋はきわめてシンプルですが、その上に毎回異なる時代・土地のエピソードが積み重ねられていくことで、世界の歴史や物語を「ちょっとナナメから見直す」ような面白さが生まれています。古代文明や伝説の英雄、名作童話などが次々と登場し、それらがマージョ一味の暴走やタイムボカンのドタバタによって意外な形にねじ曲げられてしまう――そんなパロディ色の強い展開を通じて、子どもたちは自然と歴史や物語の断片に触れることになります。真面目な歴史アニメでもなく、完全なナンセンスギャグでもない、その中間に位置する独特の語り口が、本作の「ストーリー性」を支えていると言えるでしょう。博士行方不明という大きな謎の発端から始まり、救出を経てダイナモンドの真相へたどり着くまでの大まかな流れは、連続ドラマ的な手ごたえを持ちながらも、一話完結の気軽さを失わないよう巧みに設計されています。この絶妙なバランス感覚こそが、多くの視聴者を惹きつけ、後の「タイムボカンシリーズ」に受け継がれていくフォーマットの核となったのです。

[anime-2]■ 登場キャラクターについて

丹平 ― 行動力とおっちょこちょいを併せ持つ“科学少年”

『タイムボカン』の物語を実際に動かしているのは、木江田研究所で助手を務める少年・丹平です。年齢は中学1年生という設定で、博士の実験や研究を手伝ううちに機械いじりに強くなり、タイムボカンを始めとしたメカの構造にも精通しています。ピンチに陥った際には、破損したタイムボカンをその場で修理してしまう描写もあり、単なる「元気な主人公」以上に、“現場で戦えるエンジニア”としての頼もしさが強調されています。一方で、性格は直情的で熱血、困っている人を見つけると放っておけないタイプですが、美少女が登場するとつい見とれてしまったり、余計なサービス精神を発揮して事態をこじらせてしまったりと、少年らしい弱点も抱えています。視聴者からは「メカに強いのに恋愛ごとにはからきし」というギャップが親しみやすいポイントとなっており、後発のタイムボカンシリーズに登場する主人公たちの“ひな型”になったという見方もできます。声を担当した太田淑子は、次作『ヤッターマン』でも主人公を演じており、聞き慣れた声が続けて活躍したことで、タツノコ作品ファンにとっては“安心感のある少年声”として記憶に残っています。劇中では、格闘戦もそこそここなせる身体能力を見せますが、無敵のヒーローというわけではなく、怪力のワルサーに投げ飛ばされたり、マージョの罠にはまって危機一髪の場面も多いです。それでも諦めず、タイムボカンや仲間たちの力を最大限に引き出して状況を打開しようとする姿が、子どもたちの「こんなお兄ちゃんになりたい」という憧れにつながりました。

淳子 ― 知性と優しさを兼ね備えた“ちいさなヒロイン”

丹平とコンビを組むのが、木江田博士の孫娘・淳子です。まだ小学5年生という若さながら、祖父譲りの頭の良さと落ち着きを持ち、感情的になりがちな丹平のブレーキ役として機能します。歴史や文化に関する知識も豊富で、タイムトラベル先の時代について冷静に説明したり、現地の人々とすぐに打ち解けて協力関係を築いたりと、コミュニケーション能力の高さが光るキャラクターです。外見的には、特徴的な二つコブのヘルメットと専用のスーツ姿がトレードマークで、私服姿がほとんど描かれない点も“タイムボカンならでは”のこだわりとして語られます。常に実戦モードの服装でいることで、「この子は本当に毎回命がけの冒険に参加している」という緊張感もさりげなく伝わってきます。泣き虫な面もありますが、それは感受性の豊かさの裏返しであり、仲間や旅先の人々が傷ついたときに誰よりも心を痛めるのが淳子です。ペラ助の身勝手な行動に怒りながらも最後には許してしまったり、反省するグロッキーたちにほんの少しだけ同情の眼差しを向けたりする場面には、彼女ならではの優しさが表れています。声優は岡本茉利(中盤数話で横沢啓子が代役)。かわいらしいだけでなく芯の通った声質が、気丈で面倒見のよい女の子像を印象づけ、のちのシリーズに登場するヒロインたちにも通じる“タツノコヒロイン像”を形作りました。

チョロ坊 ― ドジだけど頼れるロボットマスコット

丹平が作ったロボット・チョロ坊は、善玉チームのマスコット的存在です。見た目は小さな子どもとおもちゃロボットを足して2で割ったような愛らしいデザインで、知能は作中でも「幼稚園児くらい」と評される通り、素直すぎるほど単純。背中のゼンマイを巻いて動く仕組みで、ゼンマイが切れると決まって一番肝心なタイミングで動かなくなり、丹平たちをあわてさせます。しかし、“役に立たないマスコット”で終わらないのがチョロ坊の魅力です。手足が伸び縮みする構造や、口がガスバーナーになっているギミックを利用して、狭いところに潜入したり、檻を焼き切ったりと、ここぞという場面では大活躍します。普段はペラ助と張り合ってケンカばかりしているのに、いざというときは身を挺して丹平や淳子を助けようとする姿に、視聴者は「ドジだけど憎めない」「こういう子が一人いるとチームが明るくなる」といった印象を抱きました。声優は桂玲子で、後続のシリーズでも主人公側キャラクターを担当しており、チョロ坊特有の舌足らずな喋り方は、シリーズ全体を通して“子どもマスコット枠”のベースになったと言えます。

木江田博士 ― 事件を呼び込んだ発明家にして“おじいちゃんヒーロー”

そもそも今回の大事件を引き起こした張本人である木江田博士は、世界的な科学者として名を知られる人物です。タイムボカンを発明して自らテスト飛行に出た結果、時空の彼方に姿を消してしまい、物語のスタートを切る“行方不明者”となります。博士は中盤で無事に帰還し、その後は丹平たちと一緒に旅に出たり、研究所でメカの改良を行ったりと、サポート役として活躍します。年齢相応のドジや物忘れもあるものの、科学的な知識と発想力はやはり一流で、タイムボカンの潜在能力を引き出すアップデートや新メカの開発に欠かせない存在です。時には無茶な実験でみんなを巻き込んでしまうこともありますが、根底には「人類の未来のために技術を役立てたい」という思いがあり、孫の淳子や丹平たちを本気で心配する“おじいちゃん”の顔も見せます。声を担当する槐柳二の落ち着いた声色は、トボけたギャグシーンと真面目な科学談義の両方にマッチしており、「頼れるけどどこか抜けている年配の学者」というキャラクター性を強く印象づけました。

ペラ助とオタケさん ― コミカルさと人情を担うオウム夫婦

タイムボカンの機内から唯一戻ってきた乗員(?)であるオウムのペラ助は、物語のキーパーソンにしてトラブルメーカーです。博士の行き先を知る唯一の証人でありながら、記憶は曖昧、言うことはコロコロ変わり、シュークリームに目がくらんで嘘までつく始末。そのいい加減さのせいで、丹平たちは何度も見当違いの時代に飛ばされてしまいますが、その一方で「彼が話していることの中に、必ずどこか真実が混ざっている」という構造になっており、視聴者はペラ助の発言を半信半疑で聞きながら楽しむことになります。ペラ助が恐れているのが、妻であるオタケさん。いつも夫をこき使い、ペラ助はそこから逃げるように博士の研究所に入り浸っていますが、根底では互いを想い合っていることが後半のエピソードで示されます。オタケさんは博士と共同生活を送りながらペラ助の帰りを待ち続けており、夫婦喧嘩のような掛け合いの中に、長年連れ添ったパートナーの絆が垣間見えるのが印象的です。ペラ助の声を演じるのは、のちに『ヤッターマン』のボヤッキー役で一世を風靡する滝口順平。独特の粘りけのある声と語尾「〜だペッチャ」が絶妙にマッチし、彼のしゃべりそのものがギャグとして機能しています。視聴者からは「ペラ助がしゃべっているだけで面白い」「ペラ助のせいでストーリーがどんどんややこしくなるのが好き」といった声が多く、善玉チームの“潤滑油”かつ“撹乱要因”として物語をにぎやかにしていました。

マージョ ― 美貌と野心を兼ね備えた初代“三悪”の女ボス

本作の悪玉側を率いるのが、女ボスのマージョです。後のタイムボカンシリーズに登場する歴代の“三悪”女ボスたちの原点にあたるキャラクターであり、金髪ロングヘアにスタイル抜群の美女という外見と、ダイナモンド独占のためなら手段を選ばない冷酷さを併せ持っています。彼女は基本的に欲望に忠実で、ダイナモンドを手に入れて一攫千金を狙うことが行動原理ですが、その過程で自分の邪魔になる者は平気で排除しようとするなど、後年のシリーズに比べるとかなり尖った悪役らしさを見せます。それでも完全な悪人として描かれているわけではなく、負けた時には派手にリアクション芸を披露したり、手下のグロッキーやワルサーとドタバタのコントを繰り広げたりと、コメディリリーフとしての存在感も大きいです。声優は小原乃梨子。『ドラえもん』ののび太役などで知られる彼女の声が、セクシーさとコミカルさの両方を見事に両立させており、怒鳴り声も色っぽい誘惑のセリフも同じトーンでこなす演技は、視聴者に強烈な印象を残しました。最終回で、空気に触れてただの石になってしまったダイナモンドを前にして絶叫する姿は、本作を代表する名シーンのひとつです。「これにあたしの全財産をつぎ込んだのよ!」と嘆き、やけっぱちで丹平たちに最終決戦を挑む流れは、彼女の貪欲さとどこか憎めない人間くささを象徴していると言えるでしょう。

グロッキーとワルサー ― 三悪トリオを支える“頭脳”と“腕力”

マージョの部下であるグロッキーとワルサーも、シリーズを語るうえで欠かせない存在です。グロッキーはもともと木江田研究所の筆頭助手として登場しますが、それはマージョの命令で送り込まれたスパイであり、タイムボカンの秘密を探るために博士のそばにいたという設定が明かされます。細長い顔と赤い鼻、大きな出っ歯に猫背という特徴的なビジュアルは、後のタイムボカンシリーズに登場する“頭脳派悪役”全般に受け継がれていきました。彼はマージョ一味のメカ開発を一手に担っており、毎回奇抜な新メカを登場させますが、そのどれもに「致命的な弱点」が仕込まれているのがお約束です。ボタンを押すときの「ブチュッと!」という口癖や、計算高く立ち回っているつもりで結局マージョに怒鳴られてしまう情けなさが、視聴者にとっては愛嬌となっていました。ワルサーは逆三角形の体型とスキンヘッド、関西弁風の口調が印象的な怪力キャラです。単純で怖がりな一面もあり、ヘビやお化けなどが大の苦手。それでもいざとなれば肉弾戦で善玉チームに立ち向かい、メカの操縦もこなす“力担当”として、グロッキーとは対照的な役割を担っています。二人はしばしば漫才コンビのような掛け合いを披露し、腹黒い策士のマージョの背後でドジを連発することで、悪役側の空気をコミカルに保っています。視聴者の中には「善玉チームより三悪のほうが好きだった」という声も少なくなく、三人セットで“時空をまたにかける喜劇トリオ”として強く記憶されているのが特徴です。声優陣も豪華で、グロッキー役に八奈見乗児、ワルサー役に立壁和也と、のちのシリーズや他作品でもおなじみの顔ぶれが参加しており、キャラクターの個性を声の芝居がさらに増幅させています。

ナレーターとゲストキャラたち ― 作品世界に厚みを与える脇役陣

『タイムボカン』で忘れてはならないのが、物語を案内するナレーションの存在です。ナレーターを務めるのは富山敬。後のシリーズで定番化する“皮肉とツッコミの効いたナレーション”とは少し雰囲気が異なり、「みんな、○○って知ってるかな?」といった親しみやすい問いかけで視聴者を物語に引き込み、最後には「来週も丹平君たちを応援してね!」と呼びかけるスタイルが特徴的です。また、毎回のエピソードで出会う歴史上の人物や架空の住人たちも、物語世界を豊かにしています。アトランティスの独裁者やヒヒ一族の戦士たちといったオリジナルキャラクターから、世界各地の王様や悪党まで、バラエティに富んだゲストが登場し、丹平たちと時に協力し、時に対立しながら事件を盛り上げます。富山敬がゲスト役も兼任することが多く、「あのナレーションボイスが別のキャラとしても出てくる」という遊び心もファンの間で話題になりました。このように、『タイムボカン』のキャラクターたちは、善玉・悪玉・脇役を問わずそれぞれが強烈な個性と役割を持っており、その組み合わせによって生まれる掛け合いやドラマが、作品全体のテンポの良さと笑いを支えています。後続シリーズの土台となった“三悪トリオ+善玉コンビ+マスコット”という図式は、この初代でほぼ完成しており、多くの視聴者が「誰か一人ではなく、このメンバー全員が揃ってこそ『タイムボカン』」と感じるほど、キャラクター同士の関係性がしっかり作り込まれているのが大きな魅力です。

[anime-3]■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング

オープニング「タイムボカン(タイムボカンの歌)」 ― 作品世界を一気に広げるテーマソング

『タイムボカン』の第一印象を決定づけているのが、山本正之が作詞・作曲を手がけ、山本まさゆきとサカモト児童合唱団が歌うオープニングテーマ「タイムボカン(タイムボカンの歌)」です。軽快なビートにブルースやブギウギの要素を混ぜ込んだサウンドは、当時のアニソンとしてはかなりモダンな感触で、子ども向け番組の枠を超えたポップスとしての完成度を備えていました。イントロからテンポよく畳みかけるメロディラインは、これから始まる「時間旅行の大冒険」へのワクワク感をストレートに刺激し、テレビの前に座った視聴者のスイッチを一瞬で入れてくれます。少年ボーカルの伸びやかな声に児童合唱団のコーラスが折り重なることで、作品の主役である丹平や淳子たちの明るさ・まっすぐさがそのまま音になったような印象を与え、「さあ一緒に出発しよう」という呼びかけの役目も果たしていました。歌詞は、難しい専門用語を極力避けつつも、時間を超えて駆け抜けるスケール感や、未知の世界に飛び込む高揚感を、リズムの良い言葉遊びとともに描き出しています。あくまで子どもが口ずさみやすいシンプルなフレーズで構成されているのに、よくよく聞くと「科学」「歴史」「ロマン」といったキーワードがさりげなく織り込まれており、番組の“知的な冒険活劇”という側面を、歌一曲の中にコンパクトに凝縮しているのが特徴です。山本正之自身が、アメリカンミュージックのエッセンスを積極的に取り入れたと語っており、ブルージーなコード進行とコミカルなメロディが同居した独特の味わいは、後のタイムボカンシリーズ各作の主題歌にも継承される重要なスタイルになりました。視聴者の記憶の中では、「タイトルロゴが画面にバーンと出てくる瞬間の高揚感」とセットで思い出されることが多く、サントラCDやベスト盤でも必ず1曲目に配置される“顔”のような存在です。

エンディング「それゆけガイコッツ」 ― 三悪トリオの本音を歌い上げる愉快な悪役賛歌

一方、エンディングテーマ「それゆけガイコッツ」は、ロイヤルナイツによる男声コーラスが映える、悪役側視点のコミカルソングです。作詞・作曲はオープニングと同じく山本正之が担当しており、こちらは三悪トリオのグロッキーとワルサーを中心に、「オレたち悪人は負けないぞ」と豪語しながらもどこか間の抜けた雰囲気をまとった歌になっています。テンポ自体は軽快で、男声コーラスが一斉に叫ぶ合いの手や、軍歌風の行進リズムが加わることで、「愉快な悪党の行進曲」といった印象を受けます。映像面では、骸骨兵士風のキャラクターたちが行進したり、タイムボカンを追いかけて空回りする悪玉メカのカットが連続し、視聴者は「今日も結局マージョたちは負けちゃったな」とニヤリとしながらテレビを消すことになる、いわば“今日のオチ”を担当する楽曲です。歌詞の内容は、悪玉トリオの価値観や欲望をストレートに言葉にしたもので、「ダイナモンドが何より好き」「悪さをすることが生きがい」といったフレーズが、コミカルな勢いで次々と飛び出していきます。子どもたちにとっては、悪役なのにどこか憧れてしまうカッコよさを感じさせ、大人からすると「こんなに堂々と悪党宣言をしているのに、結局毎回失敗するのが愛おしい」という二重の楽しみ方ができる歌でした。山本正之本人は、この曲について「先行作の型に縛られず、降りてきたイメージをそのまま形にした」と語っており、既存のアニソンの枠にはまらない奔放さが楽曲全体に漂っています。最終話では、この曲に代わってインストゥルメンタル版の別曲が使われる特別構成になっており、全61話のほとんどを締めくくってきた“定番エンディング”の座を、一時的に別の音楽へと譲ることで、「ここで物語が一区切りつく」という特別感を演出していました。

挿入歌「チュク・チュク・チャン」「ペラ助のぼやき節」ほか ― 物語に彩りを添えるBGM以上の存在

本編の各エピソードでは、主題歌とは別に複数の挿入歌が効果的に使用されました。その代表格が「チュク・チュク・チャン」です。こちらも山本まさゆき+サカモト児童合唱団による歌唱で、明快なリズムと掛け声が印象的な一曲。初登場は第13話とされ、その後も戦闘シーンや追走劇などで繰り返し流れ、メカ同士のドタバタしたアクションをさらに盛り上げる役目を果たしました。映像と音楽のタイミングがぴたりと一致するカットも多く、子どもたちは「この曲が流れてきたら、そろそろクライマックスだ」と体で覚えていたほどです。もう一つ忘れがたいのが、ペラ助を主役に据えた「ペラ助のぼやき節」。滝口順平がキャラクターそのままの声色で歌い上げる“愚痴ソング”で、怖い妻から逃げてきた経緯や、日常への不満をコミカルに綴っています。本編では第9話などで使用され、シリアスになりがちなエピソードの空気をふっと緩める役目も持っていました。ペラ助は喋っているだけでも笑いを取れるキャラクターですが、その声で歌まで歌うことで、より強烈な印象を視聴者に植えつけています。さらに、LP盤などでのみ聴くことができた「花ごよみ」や「うしろすがた」といった楽曲も存在します。いずれも山本正之の作・編曲によるもので、太田淑子や岡本茉利といったキャスト陣がボーカルを担当し、穏やかなメロディの中にキャラクターたちの心情をそっと滲ませた内容になっています。これらは放送当時のテレビ本編では目立つ形で流れなかったケースもありますが、レコードやCDでまとめて聴くことで、「タイムボカン世界の別の側面」が見えてくる隠れた名曲群として、コアなファンの間で評価されています。近年のベスト盤や配信アルバムでも、「チュク・チュク・チャン」「ペラ助のぼやき節」「花ごよみ」「うしろすがた」といったラインナップはまとめて収録されることが多く、いわば“タイムボカン名曲セット”として認知されるようになりました。

音楽全体の特徴 ― ジャズ感覚とギャグセンスが共存するサウンドデザイン

『タイムボカン』の音楽を総合的に見て特徴的なのは、「子ども番組でありながら、ジャズやブルース、ブギウギといった大人向けポップスのエッセンスがふんだんに盛り込まれている」という点です。山本正之は、のちにタイムボカンシリーズ全般の楽曲を多数手がけることになりますが、そのスタイルは初代『タイムボカン』の時点でかなり確立されていました。主題歌や挿入歌だけでなく、劇中BGMにもジャズ調のピアノやホーンセクションが多用され、歴史スペクタクルのシーンではオーケストラ風の壮大なサウンド、コミカルな場面ではスキャットや変拍子を取り入れたコミカルスコアが挟み込まれます。これにより、毎回舞台となる時代や地域の雰囲気に合わせて音楽的なカラーも変化し、視聴者は耳からも「今回の舞台はどんなところなのか」を感じ取ることができました。また、三悪トリオに関連する音楽には、行進曲風のフレーズや“おどけた軍歌”のようなテイストが与えられており、彼らが登場した途端に場面全体が悪ふざけモードへ切り替わる演出が徹底されています。一方で、ペラ助やオタケさんの人情話、ペラ助の故郷探しといった少ししんみりしたエピソードでは、アコースティックギターやストリングスを中心とした柔らかいサウンドに切り替わり、感動シーンをストレートに盛り上げる役割を負いました。この“ギャグとシリアスを音楽で切り替える技術”は、後の『ヤッターマン』や『ゼンダマン』でも繰り返し応用されていくことになります。

サントラ・ベスト盤での再評価とファンの受け止め方

放送当時、主題歌や一部の挿入歌はEPレコード(ドーナツ盤)として発売され、子どもたちが自宅で繰り返し聴けるようになっていました。その後、タイムボカンシリーズ全体の人気が定着するにつれ、『タイムボカン』単独、あるいはシリーズ横断のベスト盤として、LP・CD・配信と媒体を変えながら何度も楽曲が再パッケージ化されています。代表的なのが、『タイムボカン』の主題歌とBGMをまとめたオリジナル・サウンドトラックや、シリーズの主題歌・挿入歌を網羅した「タイムボカン名曲大全」「タイムボカン名曲の夕べ」といった企画盤です。これらには、「タイムボカン」「それゆけガイコッツ」「チュク・チュク・チャン」「ペラ助のぼやき節」など、ファンにとって外せない曲が一通り網羅されており、放送当時にレコードを買えなかった世代や、配信サービスから作品を知った若いリスナーにとっての“入口”になっています。近年はオークションサイトやフリマアプリで、廃盤になったサントラやベスト盤CDがプレミア価格で取引されることも珍しくなく、昭和アニメ音楽ブームの一角を担う存在だと言えるでしょう。ファンの感想として多く語られるのは、「曲を聴くと、そのままアニメのワンシーンが脳内再生される」という“映像との結びつき”の強さです。オープニングが鳴ればタイムボカンの発進シーンやタイトルロゴが浮かび、エンディングが流れればマージョたちがドジを踏んで退散する様子が思い出される――。これは、楽曲だけが単体で存在しているのではなく、物語やキャラクターと密接に連動することを意識して作られていたからこそ生まれた現象です。また、「悪役側の歌がこんなに堂々とメインを張るアニメは珍しい」「ペラ助の歌を聞くと、シーンの細かいギャグまで自然と思い出せる」といった声も多く、音楽が単なるBGMや販促要素ではなく、『タイムボカン』という作品そのものの記憶を形作る重要なピースになっていることが窺えます。こうして振り返ると、初代『タイムボカン』の楽曲群は、その後のアニソン史においても「シリーズ全体を牽引する音楽ブランド」として大きな足跡を残しており、いまなお新しい世代のリスナーに発見され続けているのです。

[anime-4]■ 声優について

豪華キャストがそろった「元祖タイムボカン」の顔ぶれ

「タイムボカン」の魅力を語るうえで欠かせないのが、当時のアニメ界でも一線級だった声優陣の存在です。主人公の丹平を演じる太田淑子、ヒロインの淳子役の岡本茉利、マスコット的キャラクターのチョロ坊役・桂玲子、発明家の木江田博士役の槐柳二、そして悪玉トリオであるマージョ役の小原乃梨子、グロッキー役の八奈見乗児、ワルサー役の立壁和也、さらに語り部として物語を締めるナレーターの富山敬――この布陣だけでも、後の「タイムボカンシリーズ」や数々の名作アニメと深くつながっていく“声のオールスター作品”であることが分かります。 こうした主役・悪役・ナレーターの三位一体のキャスティングは、毎話ごとに時代も舞台も変わるオムニバス的なストーリーに統一感を与える役割も担っていました。どのエピソードを見ても、丹平たち善玉チームとマージョ一味の掛け合い、そして最後にナレーションが軽やかにまとめるという流れが“お約束”として機能し、その安心感が子どもたちの記憶に強く刻まれていきます。キャラクターの造形以上に、声のトーンや芝居のリズムがシリーズのテンポを決めていたと言っても過言ではなく、今見返しても「声優の芝居のうまさ」で楽しめる作品に仕上がっているのが「タイムボカン」の特徴です。

主人公サイド:太田淑子・岡本茉利・桂玲子・槐柳二の芝居

主人公の丹平を演じる太田淑子は、1973年版「ドラえもん」で初代・野比のび太役を務めたことでも知られる、“少年役の名手”です。 彼女の演じる丹平は、明るく快活で直情的、けれどもどこか危なっかしくて見ている側がつい応援したくなる少年像として描かれています。ヒーロー然とした勇ましさだけでなく、ちょっとした失敗や照れの瞬間をコミカルに演じ分けることで、「完璧すぎない主人公」に仕上げている点が印象的です。太田が長年培ってきた少年役のノウハウが、テンションの高いギャグシーンとシリアスな場面の切り替えに活かされており、シリーズ後半になってもキャラクターがまったく息切れしない安定感があります。 淳子役の岡本茉利は、その後「ヤッターマン」のアイちゃんや「宇宙戦艦ヤマト」のテレサ、「花の子ルンルン」のルンルンなど、70〜80年代アニメの代表的ヒロインを数多く演じた声優です。 「タイムボカン」の淳子では、ませたお姉さんでも、単なるマスコットでもなく、“頭が良くてしっかり者だが年相応に泣き虫でもある女の子”という、多面的なヒロイン像を表現しています。丹平が暴走したときにピシャリとツッコミを入れる口調と、祖父のことになると途端に弱さを見せるときの声のトーンの差が巧みで、視聴者は彼女の強さと弱さの両方に感情移入できる作りになっています。 チョロ坊役の桂玲子は、「フランダースの犬」のアロア(二代目)や「サザエさん」のイクラ、「新オバケのQ太郎」のO次郎など、幼い子どもや小動物のようなキャラクターで知られる存在です。 チョロ坊の声は、完全なマスコットボイスでありながら、単なる赤ちゃん声に終わらず、いたずらっ子のしたたかさや、時折見せる頼もしさも込められており、ストーリーをコメディ寄りに引き寄せる役割を担います。ゼンマイが切れて転んでしまうシーンでも、ただのギャグにせず、どこか憎めない愛嬌に変えてしまうのは、桂の演技力あってこそです。 そして、木江田博士を演じる槐柳二は、「元祖天才バカボン」のレレレのおじさんや「赤毛のアン」のマシュウなど、老人役・長老役で数々の作品を支えた名バイプレイヤーです。 「タイムボカン」でも、天才科学者でありながら少し抜けていて、どこか飄々としたおじいさんというキャラクターを、柔らかな声色で演じています。序盤では行方不明の存在として語られるのみですが、第27話以降に再登場してからは、その包容力あるしゃべり方がパーティ全体の“安心感”を生み、作品の雰囲気を一段とほのぼのとしたものに変えていきます。

悪玉トリオ:小原乃梨子・八奈見乗児・立壁和也の“原点”

「タイムボカンシリーズ」と言えば、毎回登場する“三悪トリオ”が大きな特徴ですが、そのフォーマットを最初に形作ったのが本作のマージョ一味です。女ボスのマージョを演じるのは、後に「ドラえもん」の二代目・のび太、「ヤッターマン」のドロンジョ、「未来少年コナン」のコナンなどを担うことになる小原乃梨子。 マージョは色っぽくて打算的、時に容赦のない悪女として描かれていますが、小原の演技には“どこか憎みきれない可笑しさ”が常について回ります。金髪美女の外見に反して、怒鳴るときのドスの利いた声や、作戦が失敗したときの情けない悲鳴など、声だけでギャグの温度を上げてしまう表現力は圧巻です。このマージョ像があったからこそ、後のドロンジョやムージョなど、歴代女ボスたちの原型が築かれたと言えるでしょう。 頭脳役のグロッキーを演じる八奈見乗児は、「巨人の星」の伴宙太や「ドラゴンボール」シリーズのナレーション・北の界王、「ヤッターマン」のボヤッキーなどで知られる名優です。 「タイムボカン」でのグロッキーは、天才メカニックでありながらどこか抜けたところのある男として描かれますが、八奈見の甲高く鼻にかかった声が、この“インテリだけどどこかダメ”というキャラクター性を見事に表現しています。メカ説明の早口の台詞と、失敗した後にマージョにどやされるときの情けない声のギャップも、視聴者には大きな笑いどころでした。 怪力担当のワルサーを演じるのは、「ど根性ガエル」のゴリライモや「ドラえもん」(大山版)のジャイアンでおなじみの立壁和也(のちのたてかべ和也)です。ワルサーは関西弁まじりの豪快な口調で、腕っぷしは強いがヘビやお化けは苦手という、見た目と中身のギャップが楽しいキャラクターで、立壁の低く太い声におどけたイントネーションが乗ることで、恐ろしい悪役ではなく“ちょっと怖くて、でも笑える兄ちゃん”といった距離感になっています。のちにトンズラーなどへと受け継がれていく「怪力系三悪」の原型が、すでにワルサーの時点で完成していると感じるファンも多いです。 三人がそろって掛け合いを始めると、単なる悪役ではなく「お笑いトリオ」のようなテンポが生まれ、毎話のクライマックスであるメカ戦も、シリアスな緊張感ではなく、どこか漫才を見ているような楽しさに包まれます。シリーズ全体に流れる“悪役なのに愛されるキャラ”の伝統は、この三人のケミストリーによって築かれたと言えるでしょう。

ペラ助とナレーター・富山敬が作るコメディのリズム

物語のキーマン(キーバード?)であるペラ助を演じる滝口順平は、その後「ヤッターマン」のドクロベエやテレビ番組のナレーションなど、独特のしゃがれ声と語尾のクセで視聴者に強烈な印象を残す声優です。 ペラ助の「〜だペッチャ」という語尾は、声の響きと相まって一度聞いただけで耳に残るフレーズであり、真面目な場面でもどこか緊張感を削いでしまう愛嬌があります。シュークリームを前にしたときの嬉しそうな声や、オタケさんに怯えるときの情けない悲鳴など、滝口のアドリブを思わせるような芝居の揺らぎが、ペラ助というキャラクターを“単なるギャグ要員”から“番組の象徴的存在”へと押し上げています。 一方、ナレーションを担当する富山敬は、「宇宙戦艦ヤマト」の古代進役などで広く知られる名優であり、本作では優しく語り掛けるような口調で物語を導いていきます。 「みんな、○○は知ってるかな?」というフレンドリーな呼びかけや、エピソードの最後に丹平たちを応援する締めの一言など、当時の子どもたちがテレビの前で“ナレーターのお兄さん”と対話しているかのような感覚を持てる演出は、富山の柔らかな声質と安定した語り口あってこそです。歴史的エピソードの解説パートでも、難しい言葉をあまり使わず、どこかユーモアを含ませた語り方をすることで、教育的な要素とエンタメ性のバランスを絶妙に保っています。

ゲスト声優の豪華さと、シリーズ全体に与えた影響

レギュラー陣だけでなく、各話に登場する歴史上の人物やゲストキャラクターを担当した声優陣も非常に豪華です。各話ごとのクレジットを見ると、神谷明、野沢雅子、肝付兼太など、後に主役級で活躍する声優たちが多数ゲスト参加していることが分かります。 「タイムボカン」は毎回訪れる時代も国も違うため、登場人物もバラエティ豊かです。その都度、ゲスト声優たちがそれぞれの役柄に強い個性を与えることで、全61話の中で“似たような話”に感じさせない工夫がなされていました。例えば、西部劇風のエピソードでは渋い低音の声優がガンマンを演じ、忍者回ではテンポの速い台詞回しの役者がリズム感を出すなど、演技の方向性も回ごとに変化しています。 また、「タイムボカン」は後に続くシリーズのキャスティングにも大きな影響を与えました。善玉側の若い男女コンビと、小さなマスコット、そして個性的な三悪トリオという構図は、そのまま「ヤッターマン」や「ゼンダマン」に引き継がれ、声優陣も一部が続投・役替えをしながら、長期シリーズとしてファンに親しまれていきます。 つまり、「タイムボカン」のキャストは単発作品のための顔ぶれではなく、その後十年以上にわたって続く“タイムボカン・ユニバース”の礎を築いたメンバーでもあるのです。 長くアニメを見てきたファンからすると、「タイムボカン」を見返したときに「この声はあのキャラの人だったのか」と驚くこともしばしばであり、キャラクターと声優の歴史をたどる楽しみもまた、この作品ならではの味わいと言えるでしょう。

[anime-5]■ 視聴者の感想

放送当時の子どもたちが感じた「ワクワク感」と「ドキドキ感」

放送当時、『タイムボカン』をリアルタイムで見ていた子どもたちの多くがまず口を揃えて挙げるのは、「毎週どんな時代に飛ぶのか分からないワクワク感」でした。古代エジプトに行ったと思えば次の週には中世ヨーロッパ、その次は日本の戦国時代やおとぎ話の世界と、毎回舞台がガラリと変わる構成は、子どもにとってまさに“世界旅行+時間旅行”。テレビの前に座る瞬間、「今日はどこへ行くんだろう」という期待そのものが、番組の大きな楽しみになっていました。また、タイムボカンや悪玉メカが登場するたびに始まるドタバタアクションも人気で、「メカが変形したり、ひっくり返ったり、爆発したりするところがたまらなく好きだった」という声も多く、玩具展開と直結したメカ描写は、当時の少年たちの心を強く掴んでいました。真面目な勧善懲悪ではなく、どこかおふざけが混じった戦い方も、「怖すぎず、でもちゃんとハラハラする」絶妙な塩梅として受け止められていたようです。

三悪トリオへの熱い支持 ― 「悪役なのに応援したくなる」

視聴者の感想を集めると、善玉側の丹平・淳子と同じくらい、いやそれ以上に語られるのがマージョ・グロッキー・ワルサーの三悪トリオです。「毎回負けるのに全然めげない」「作戦が思いつくたびにテンションが上がってしまう三人が好きだった」といった声から分かるように、彼らは“憎むべき敵”というより“もう一人の主役チーム”として親しまれていました。特に、作戦会議のシーンで繰り広げられる掛け合いは、子どもにとっては分かりやすいギャグのオンパレードであり、大人からすると悪党ながら社会風刺的なニュアンスも感じ取れる、二重構造の笑いになっています。「正義の味方なのにどこか抜けている丹平たち」と、「悪党なのに妙に人間くさい三悪」の対比が面白く、視聴者の中には「どちらが“正義”でどちらが“悪”というより、どっちも好きだった」という感想も多く見られます。最終回でマージョがダイナモンドの正体を知って取り乱す場面では、「気の毒だけど笑ってしまった」「ここまで一生懸命だったのに…と、ちょっとだけ同情した」という複雑な感情を抱いたという人も少なくありません。

家族で楽しめる番組としての評価 ― 大人も子どもも笑えたポイント

『タイムボカン』は、放送時間が土曜18時台ということもあり、「家族で夕食前後に一緒に見る番組」として記憶している視聴者も多い作品です。子どもたちにとっては、タイムマシンやメカバトル、にぎやかなキャラクターたちが純粋に楽しい一方で、大人たちは、歴史上の出来事や人物を織り込んだストーリー、時代を少し皮肉交じりに描いた演出などにクスッとさせられていました。「歴史ものは難しくて子どもが飽きてしまうことも多いけれど、『タイムボカン』なら一緒に笑いながら見られた」という親世代の感想からも分かるように、教養と娯楽のバランスがうまく取れていたことが、この作品が“家族アニメ”として受け入れられた大きな理由です。また、「親がチャンネルを変えなかった」ことも重要なポイントで、当時は家にテレビが1台だけという家庭も多く、大人が面白いと感じてくれるかどうかが、子どもが毎週見続けられるかどうかに直結していました。その意味で、『タイムボカン』は親子双方のツボを押さえた稀有なアニメとして評価されています。

歴史・科学への興味の入口として ― 「この番組で世界を知った」世代の声

視聴者の感想の中には、「『タイムボカン』をきっかけに歴史や科学に興味を持った」というものも少なくありません。作中で描かれるタイムトラベルは、厳密な学術的描写というより“フィクションとしての面白さ優先”ですが、それでも「アトランティス」「古代エジプト」「大航海時代」といったキーワードに初めて触れたのがこの番組だった、という子どもは多かったのです。「あとで学校の教科書に同じ名前が出てきて、『あ、タイムボカンで見たやつだ!』とうれしくなった」「社会の授業で退屈しなくなった」という体験談もあり、作品の持つ“知的好奇心のスイッチ”としての側面は、放送から何十年経っても語られ続けています。また、木江田博士の発明やタイムマシンのギミックに憧れて、理科工作が好きになった、機械いじりに目覚めたという声もあります。タイムボカンの中で描かれる科学はときにかなりデフォルメされていますが、「発明家になりたい」「ロボットを作ってみたい」といった夢を具体的なイメージにしてくれたという意味で、多くの子どもたちの将来の方向性に小さな影響を与えた作品でもありました。

再放送・映像ソフト・配信での再評価 ― ノスタルジーと新鮮さの同居

オリジナル放送から年月が経つとともに、『タイムボカン』は再放送やビデオ・DVD・配信などを通じて新しい世代にも届くようになりました。子どもの頃に夢中だった視聴者が大人になってから再び見返したとき、「当時はただ笑っていた三悪のギャグに、社会風刺やブラックユーモアが潜んでいることに気づいた」「ペラ助の身勝手さにイラッとしていたが、歳を取ってから見ると妙に人間らしくて共感してしまう」といった、新たな発見を語る声が多く聞かれます。絵柄やテンポはどうしても“昭和アニメらしさ”を感じさせますが、それを差し引いてもギャグのキレとキャラクターの魅力は色あせていないと感じる人が多く、「リメイク版や後のシリーズを見てから初代に戻ると、意外なほどしっかりした作りで驚いた」という感想もよく見られます。また、親世代が子どもと一緒にDVDや配信で見直し、「自分が子どもの頃に好きだった作品を、今度は親として紹介できるのがうれしい」と語るケースもあり、『タイムボカン』は一世代限りではなく、親子二世代・三世代で受け継がれる“昭和アニメの古典”としての地位を固めつつあります。

「タイムボカンシリーズ」全体を通して見たときの初代への評価

『ヤッターマン』など後続作品を先に見てから初代『タイムボカン』に触れた視聴者からは、「フォーマットはすでに完成されているのに、どこか素朴で実験的な雰囲気が残っているのが良い」といった感想も寄せられています。三悪トリオの性格付けが後のシリーズよりややシリアス寄りだったり、歴史エピソードの描き方が若干ハードだったりする点を挙げて、「タイムボカンシリーズの中では一番“冒険活劇”としての厚みがある」「ギャグとドラマのバランスが絶妙」と評価する声もあります。逆に、後のシリーズの派手なギャグやテンションに慣れた人にとっては、「初代は少し落ち着いていて、大人っぽい雰囲気がある」と受け止められることもあり、シリーズの起点として独自の味わいを放っていると言えるでしょう。いずれにせよ、多くのファンが一致して挙げるのは、「初代があったからこそ、あの長く続くタイムボカンワールドが生まれた」という点であり、作品そのものへの愛着だけでなく、“歴史の始まり”に対する敬意も込めて語られることが多い作品です。こうした視聴者の感想の積み重ねが、『タイムボカン』を単なる懐かしの一作ではなく、「今も語り継がれるシリーズの原点」として位置づけ続けているのです。

[anime-6]■ 好きな場面

毎話のお約束「メカ戦」の盛り上がりが頂点に達する瞬間

『タイムボカン』の好きな場面として真っ先に挙げられるのが、やはり終盤のメカ戦シーンです。丹平たちがタイムボカンやメカブトンに乗り込み、マージョ一味がその回ごとに趣向を凝らした悪玉メカを繰り出してくる――というお約束の展開は、何度見ても「さあきたぞ」と胸が高鳴る瞬間でした。特に視聴者の印象に残っているのは、善玉側のピンチから一気に逆転するあの一瞬です。戦闘序盤では、グロッキーの設計した悪玉メカが圧倒的な火力や奇抜なギミックでタイムボカンを追い詰め、マージョが勝ち誇った笑い声を上げる。ところが、丹平が弱点を冷静に見抜き、「淳子、ここを狙うんだ!」と叫ぶと、そこから一気に形勢が逆転する。視聴者はこの流れを頭では分かっていながらも、毎回「今度は本当にやられてしまうかもしれない」とハラハラし、逆転の瞬間に思わずガッツポーズをしてしまうわけです。メカ同士がぶつかり合って弾け飛ぶカットや、悪玉メカがドタバタと崩壊していく描写には、セルアニメならではの手描きの迫力が詰め込まれており、「作画の勢いに圧倒された」という感想も多く聞かれます。中には、「敵メカのデザインが格好よくて、負けるのが惜しくなった」「プラモデルや玩具を買って、自分の机の上であの戦いを再現していた」というファンも少なくありません。メカ戦は単なるバトルでありながら、その一話を象徴するクライマックスとして、視聴者の“好きな場面リスト”に必ず入ってくる重要なパートなのです。

三悪トリオのドタバタ劇と、負け惜しみ全開のリアクション芸

『タイムボカン』の“好きな場面”を語るとき、多くのファンが微笑みながら思い出すのが、マージョ・グロッキー・ワルサー三人によるドタバタ劇です。特に人気が高いのは、計画段階では完璧に見えた作戦が、丹平たちの予想外の行動やペラ助の一言によって崩れていき、最後には三人揃って大爆発や転落に巻き込まれてしまう一連のオチの場面。崩れ落ちるメカの中で、マージョが「何でこうなるのよーっ!」と絶叫し、グロッキーが慌てふためき、ワルサーが情けない悲鳴を上げながら逃げ回る―この三人のリアクション芸は、子どもたちにとって“毎週のお楽しみ”そのものでした。視聴者の中には、「三悪が負ける瞬間を見ないと一週間が締まらない感じがした」「メカ戦そのものより、その後の三人のやり取りが楽しみだった」という人も多く、敗北シーンがもはや“ご褒美”として愛されていたことがよく分かります。また、作戦会議の場面も人気で、マージョが「今度こそ完璧よ」と得意げに計画を語り、グロッキーが技術的なディテールをまくしたて、ワルサーがよく分かっていないまま勢いで賛成する――そんなやり取り自体が、視聴者にとっては小さなコントのような心地よさを持っていました。特定の回というより、「どの話でも必ずある三悪のバタバタが好き」という人が多いのは、このトリオの存在そのものが“楽しい場面”と同義になっていたからです。

ペラ助のぼやきと夫婦喧嘩―笑いの裏に見える温かさ

コミカルなキャラクターとして人気の高いペラ助が絡むシーンも、ファンの「好きな場面」に頻繁に挙げられます。シュークリームを前にしたときの目の輝きや、都合が悪くなるとすぐ話題をそらそうとする狡さは、どのエピソードを切り取っても笑いを誘いますが、特に印象的なのは、ペラ助が自分の身の上をぼやきながら語る場面です。「あのオタケがさぁ…」と妻の悪口を言いつつも、どこか寂しそうなニュアンスを含んだ口調や、「本当は戻りたいんだペッチャ」と漏らしてしまう瞬間に、視聴者はただのギャグキャラではない一面を感じ取ります。オタケさんが登場する回では、夫婦喧嘩の掛け合いがそのまま大きな笑いどころになっており、「怖い怖いと言いながらも、結局オタケさんのことが好きなんだな」と伝わってくる描写が胸に残ります。最後には必ずまた口喧嘩になって、視聴者の前で小競り合いを繰り広げるのですが、その賑やかさ自体が“戻ってきた日常”の象徴のように感じられ、「この二人はこのままじゃなきゃ落ち着かない」と思わせる絶妙なバランスが人気でした。子ども時代に見ていた視聴者はただ「ペラ助が面白い」と笑っていたのに、大人になってから見返すと「夫婦ってこういうものかもしれない」と妙に納得してしまう、そんな二重の味わいがある場面と言えるでしょう。

歴史や伝説の場面が“タイムボカン流”にひっくり返る瞬間

『タイムボカン』は、古代文明や伝説の英雄、民話の世界などを舞台にしながら、そのお話を絶妙な角度からひっくり返してしまう展開が多く、それが“好きな場面”として語られることもしばしばです。たとえば、立派な王様だと教科書には載っている人物が、実はかなりの小心者として描かれていたり、伝説の怪物が、ふたを開けてみると意外に気弱で優しい性格だったりする。視聴者は、「こうであるはず」と思い込んで見始めたのに、マージョ一味の介入やペラ助の嘘情報によって物語がどんどん脱線していき、最終的にはまったく別の結末にたどり着いてしまう展開に、驚きと笑いを同時に味わうことになるわけです。こうした場面は、ときに大人の視点から見るとかなり大胆なパロディや風刺になっており、後年の視聴者からは「子どもの頃は何となく見過ごしていたけれど、今見るとよくこんなネタを夕方の時間帯にやっていたなと感心する」という感想も多く聞かれます。歴史上の有名人や物語のキャラクターが、丹平たちとのやり取りを通じて意外な“素顔”を見せる瞬間は、『タイムボカン』ならではの醍醐味であり、「まさかこんなオチになるとは」という驚きとともに、視聴者のお気に入りシーンとして記憶に残り続けています。

博士帰還のエピソードと、仲間が揃う安心感

物語中盤の大きな山場である「木江田博士の帰還」を描いたエピソードも、“心に残る好きな場面”としてしばしば挙げられます。序盤からずっと行方不明だった博士は、情報の断片だけが描かれる存在であり、丹平・淳子・ペラ助・チョロ坊たちにとっては“追いかける対象”でした。その博士がついに姿を現し、危険な状況の中で丹平たちと再会するシーンは、視聴者にとっても積み重ねてきた旅路の答え合わせのような瞬間です。長い時間をかけて探してきた人物が、疲れた様子でありながらもいつもの穏やかな口調で「よく来たね」と言ってくれる。その一言に、淳子が涙ぐみ、丹平が安堵の笑みを浮かべる場面は、ギャグ中心の作品の中でひときわ温かい感動を生み出しています。また、博士が再び研究所に戻り、以後はタイムボカンの改良や新メカの開発に携わるようになったことも、ファンにとってはうれしい変化でした。「迷子だったおじいちゃんがようやく帰ってきて、家族が揃った」という安心感が、以降の冒険全体の雰囲気をほんの少し柔らかくしているのです。こうした“物語の節目”となる場面は、子どもの頃には言葉にできなくとも、大人になってから振り返ると確かに胸に残っていたと気づかされる、大切なワンシーンと言えるでしょう。

最終回のダイナモンドの真相と、笑いと切なさが同居するラスト

そして、多くのファンが忘れられない“好きな場面”として挙げるのが、最終回におけるダイナモンドの真相が明らかになるシーンです。宇宙一の宝石として、全61話を通して争奪戦の中心にあったダイナモンドが、実は空気に触れてしまったことでエネルギーを失い、ただの石ころ同然になっていた――この事実が語られる瞬間、視聴者は一斉に「えぇっ?」と肩透かしを食らいます。「ここまで頑張ってきたのに、それで終わり?」という拍子抜けと同時に、「でも、なんだかこの作品らしいな」という納得感も生まれる、不思議なオチです。特に印象的なのは、全財産をつぎ込んでダイナモンドを追い求めてきたマージョが、その事実を知って取り乱す場面。怒りと悲しみと絶望が渾然一体になった叫び声は、コミカルでありながらも、どこか胸に刺さるものがあります。視聴者の中には、「笑ってしまったけれど、その直後に少し切なくなった」という感想を抱いた人も少なくありません。それでも最終的には、丹平たちとマージョ一味との最後の大決戦が繰り広げられ、いつものようにドタバタと爆発オチで幕を閉じることで、『タイムボカン』らしい賑やかさが最後まで保たれます。決して大団円の感動だけに寄りかかるのではなく、笑いとズッコケを忘れないラスト。それこそが、ファンにとって「これぞタイムボカン」と感じられる決定的な“好きな場面”として、今も心の中に残り続けているのです。

[anime-7]■ 好きなキャラクター

世代を問わず支持される主人公・丹平の「等身大のヒーロー像」

『タイムボカン』の好きなキャラクターとして、まず多くの視聴者が名前を挙げるのが主人公の丹平です。ただ強いだけのヒーローではなく、「ちょっとドジで、でも誰よりも一生懸命」という等身大の少年像が、放送当時の子どもたちにとって自分を重ねやすい存在でした。困っている人を見つけるとすぐに首を突っ込んでしまう正義感の強さや、どんなピンチでもあきらめずにタイムボカンの操縦やメカ修理に挑む姿勢は、視聴者にとって“理想のお兄ちゃん像”のようなものでもありました。一方で、美人のお姉さんが現れるとつい格好をつけて失敗したり、淳子にからかわれて顔を赤らめたりと、思春期らしい可愛さもたっぷり。ファンの感想の中には「ヒーローなのに、テストで悪い点を取りそうな雰囲気があるところが良かった」「完璧じゃないからこそ応援したくなる」という声も多く、彼の“穴のあるヒーロー性”が魅力として認識されていることがよく分かります。成長物語として見ると、序盤では勢いまかせだった丹平が、旅を続ける中でだんだんと歴史や人の気持ちを考えながら行動するようになっていく過程も描かれており、「最終回近くの丹平は、最初と比べるとちゃんと“リーダー”になっている」という見方をするファンもいます。タイムボカンシリーズ全体を振り返ったとき、後の主人公たちに比べると少し素朴で真面目なところが強く、それが「初代らしい落ち着いた魅力」として語られることも多いキャラクターです。

淳子&チョロ坊 ― 支え役として愛される“名バイプレイヤーコンビ”

丹平と並んで人気が高いのが、ヒロインの淳子と、マスコットロボットのチョロ坊です。淳子は、祖父思いで涙もろい一方、いざとなると丹平より肝が据わっていることもある、“小さなリーダー役”のような立ち位置。ファンの中には「タイムボカンシリーズのヒロインの中で、一番“家庭的なお姉さん”っぽい」「怒った顔も泣き顔も可愛い」と、彼女の親しみやすさを理由に挙げる人も多くいます。また、歴史や地理の豆知識をさらりと説明してくれる場面に「この子がクラスにいたら、授業が分かりやすそう」と感じた視聴者も少なくありません。一方のチョロ坊は、「役に立っているのか邪魔しているのか分からないところが好き」と評されるタイプの人気キャラです。重要な場面でゼンマイが切れてひっくり返ったり、ペラ助と一緒になって事態を引っかき回したりする姿は、子どもから見ると“友だちに一人はいそうなトラブルメーカー”そのもの。ところが、ここぞというときに手足の伸縮機能やバーナー機能で丹平たちを助けるエピソードもあり、「ダメな子かと思ったら要所では決めてくれるところが好き」「ペラ助より頼りになるときがある」といった声も聞かれます。視聴者にとっては、淳子とチョロ坊がいることで、シリアスになりすぎそうな状況にも柔らかさが加わり、パーティ全体の空気が和む、いわば“縁の下の二大功労者”のような存在として愛されているのです。

マージョ・グロッキー・ワルサー ― 「三悪」を一番に挙げるファンの多さ

好きなキャラクターアンケート的な話題になると、必ず上位に食い込んでくるのがマージョ・グロッキー・ワルサーの三悪トリオです。特に大人になってから作品を見返したファンの間では、「実は一番感情移入していたのは三悪だった」と告白する人も珍しくありません。マージョは、子ども時代には「怖くて意地悪なお姉さん」に見えた存在ですが、大人になってから見ると、部下二人を引き連れ、資金繰りや作戦立案を一手に背負う“仕事のできる女ボス”として映る瞬間もあります。「毎回負けて全財産を失っているはずなのに、次の週にはちゃっかり復活している生命力がすごい」「全部自分で仕切らないと気が済まないところに妙な共感を覚える」という、少し現実的な視点からの支持も集めています。グロッキーは、メカ開発担当としての有能さと、“詰めの甘さ”がセットで語られます。「せっかく良いメカを作っているのに、毎回どこか一箇所だけ信じられない弱点があるところが愛しい」「失敗すると真っ先に怒られるポジションなのに、なぜかやめずにマージョのそばに居続ける健気さ」が評価され、三人の中では一番“報われてほしいキャラ”として挙げられることも。ワルサーに関しては、「力は強いのにヘビやおばけが苦手」「関西弁っぽい口調が親しみやすい」という点が好かれており、“怖いお兄ちゃん”ではなく“近所の面白いおじさん”のような距離感で愛されています。結果として、「善玉よりも三悪のほうが印象に残っている」「子どものころは三悪が負けるとかわいそうに思った」というファンも多く、彼らが『タイムボカン』人気を支える大きな柱になっていることは間違いありません。

ペラ助 ― うるさくて身勝手、でもなぜか忘れられない問題児

ペラ助は、好きなキャラクターを挙げるときに必ず「うーん……でもやっぱりコイツは外せない」と後から名前が出てくるタイプの存在です。自己中心的で、食い意地が張っていて、妻から逃げるために博士の研究所へ転がり込むという、ヒーロー物の世界観としてはかなり問題のある性格ですが、そのダメさ加減がむしろ強烈な印象となって心に残ります。視聴者からは「ストーリーを一番かき回しているのはペラ助」「こいつがいなかったらもっと早く解決していた話も多いはず」と苦笑混じりに語られつつも、毎回彼のぼやきや嘘がきっかけで大騒動が起こる展開を、どこか楽しみにしている様子も見てとれます。特に人気なのは、本人も意図せず良いことをしてしまう回や、オタケさんへの本音がポロリとこぼれるシーン。「本当は家族が好きなのに、それを素直に言えない不器用さがいかにも昭和のお父さんっぽい」「ヘタレだけど、憎めない」といった感想が多く、単なるギャグキャラを超えた“人間味のある鳥”として愛されています。ペラ助が登場すると場面のトーンがガラリと変わるため、「シリアス展開になりそうなときにペラ助が口を挟んでくれてホッとした」「ペラ助がいないときの回はちょっと物足りない」と感じる視聴者もおり、その存在感は主役級と言っても過言ではありません。

木江田博士・オタケさん ― 年配キャラに惹かれるファンの視点

ある程度年齢を重ねたファンの間では、木江田博士やオタケさんといった“年長者キャラクター”が好きなキャラとして挙げられることも増えてきます。博士は、天才科学者でありながらどこか抜けていて、時に孫や助手よりも子どもっぽい行動に出てしまうおじいちゃん。そんな彼に対して、「自分の祖父を思い出す」「こんなおじいちゃんがいたら楽しそう」という親近感がよく語られます。また、仕事や家庭を持つようになってから見返した視聴者の中には、「危険を承知でタイムマシンを作るチャレンジ精神」「失敗しても笑って受け止める器の大きさ」に憧れを感じる人もいます。一方オタケさんは、初見では「口うるさい奥さん」としてコメディ要員の側面が強いのですが、よく見ると“夫を信じて待つ妻”という古風でたくましい一面もあり、特に女性視聴者の中には「実は一番リアリティのあるキャラ」と評価する向きもあります。「夫婦喧嘩していても、なんだかんだで離れない二人の関係が好き」「ペラ助とオタケさんの掛け合いがあると、物語の世界に“生活感”が生まれる」という意見もあり、彼ら年配キャラの存在が、タイムボカンの世界を単なる冒険活劇ではなく、どこか温度のある人間ドラマにしていると感じるファンは少なくありません。

歴史ゲスト・モブキャラたち ― 一話限りでも忘れられない脇役たち

『タイムボカン』は毎回訪れる時代が変わるため、登場するゲストキャラクターも非常に多彩です。そんな中で、「一話だけしか登場しないのに強烈に記憶に残っているキャラ」がいるのも、この作品の面白いところです。たとえば、自分の国を守ろうとして空回りする王様や、三悪にそそのかされて悪事に手を染めかけるが、最後には丹平たちに諭されて改心する若者、見た目は怖いけれど動物好きで根は優しい戦士など、どのエピソードにも“ちょっとクセのある人々”が登場します。視聴者の中には、「主役たちより、その回のゲストのほうが好きになってしまった」「あの一話ゲストの再登場をずっと待っていた」という声もあり、オムニバス形式ならではの楽しみ方が広がっています。こうしたゲストキャラの魅力は、デザインや設定だけでなく、声優たちの演技力によっても支えられており、「声を聞いて『あ、この人あのアニメのあのキャラの人だ!』と気づいた瞬間から一気に好きになった」という体験談もよく語られます。一話限りの出演であっても、視聴者の心に残り続けるキャラクターが数多く生まれている点は、『タイムボカン』の層の厚さを象徴していると言えるでしょう。

「一人を選べない」作品全体への愛着

最後に、多くのファンが共通して口にするのが、「結局、好きなキャラクターを一人には絞れない」という本音です。丹平と淳子のコンビが好き、三悪トリオの掛け合いが好き、ペラ助のぼやきが好き、博士のとぼけた発明が好き――と挙げていくうちに、いつの間にかほぼ全員の名前が出てきてしまう、というのが『タイムボカン』という作品の特徴です。誰か一人のカリスマで引っ張るのではなく、善玉・悪玉・マスコット・ゲストがそれぞれ役割を持ち、互いに引き立て合うことで世界が回っている。そのバランスの中で、「自分はこのキャラ寄り」「いや、あのキャラ寄り」と視聴者がそれぞれの“推し”を見つけていける余地がたっぷり用意されているのです。だからこそ、好きなキャラクターの話題で盛り上がるときには、「そのキャラが登場する回を見返したくなる」「自分の推しの良さを語り合いたくなる」といった形で、作品への愛着そのものが再燃します。好きなキャラクターがいることが、そのまま『タイムボカン』という世界全体をもう一度旅したくなる動機になる――そんな幸福な関係性こそが、この作品のファンにとって最大の魅力なのかもしれません。

[anime-8]■ 関連商品のまとめ

映像関連商品 ― テレビ放送からパッケージメディア、そして配信へ

『タイムボカン』の関連商品で最も存在感が大きいのは、やはり映像ソフトです。放送当時は家庭用ビデオデッキがようやく普及し始めた時期で、作品そのものを“手元に残す”という発想はまだ一般的ではありませんでしたが、80年代後半になると、人気エピソードを厳選収録したVHSテープが徐々に登場し、レンタル店のアニメ棚を通してファンの間に広がっていきました。続いてレーザーディスク版も一部で展開され、ジャケットイラストを楽しみたいコレクター層に支持されます。ディスクサイズの大きさゆえに、メカブトンの勇姿や三悪トリオの表情が大きく印刷されたジャケットは、それ自体が“飾って楽しむグッズ”として扱われることも少なくありませんでした。21世紀に入ると、全話を収録したDVDセットが登場し、「タイムボカンシリーズ タイムボカン 1~10(全10枚)」といった形でレンタル落ちも含めた全巻セットが流通するようになります。さらに画質面を重視したファンの要望に応える形で、HDリマスター素材を使用したBlu-ray BOXも発売され、全61話を一気に楽しめる決定版として長く親しまれています。これらパッケージ商品には、ノンクレジットOP・EDや設定資料を掲載したブックレット、当時の番宣素材をまとめた映像特典が付属することも多く、単に本編を見るためだけでなく“資料として所有する楽しみ”を満たしてくれる構成になっているのが特徴です。近年は各種配信サービスや見放題チャンネルでもシリーズ全体が再評価されており、ディスクを持たない若い視聴者が『タイムボカン』に出会う入口としても機能しています。こうした「フィルム→ビデオ→DVD→Blu-ray→配信」というメディアの変遷を一通り経験している点でも、タイムボカン関連の映像商品は、昭和アニメの歴史を象徴するラインナップと言えるでしょう。

書籍関連 ― 設定資料からムック本まで、世界観を掘り下げる紙媒体

書籍関連では、アニメ誌やムック本を中心に、多彩な形で『タイムボカン』の世界が紙の上に残されています。放送当時は『アニメージュ』『月刊OUT』などのアニメ雑誌が、毎号の新番組特集やキャラクターピンナップで本作を取り上げ、丹平や淳子、マージョ一味の描き下ろしイラストが掲載されました。特にタイムメカブトンをはじめとするメカデザインは誌面映えがよく、三面図やメカニカルな内部構造図が載ったページは、子どもたちにとって“何度も開き返した宝物”のような存在だったと語られています。のちには、タイムボカンシリーズ全体を総覧する資料性の高いムックも刊行され、各作品のストーリーガイドに加え、原画・レイアウト・美術ボードやスタッフインタビューをまとめた“決定版的な一冊”としてコレクションされることになりました。アニメコミックス形式で、放送されたエピソードをフィルムコミック化した単行本も発売されており、ビデオを持っていなかった世代にとっては「家で何度も読み返せるタイムボカン」として重宝された存在です。また、児童向けの読み物として、歴史上の人物や出来事を『タイムボカン』風に紹介する学習色の強い書籍が作られた例もあり、「アニメがきっかけで歴史好きになった」というファンのエピソードにもつながっています。

音楽関連 ― 主題歌シングルから“名曲大全”まで広がるサウンドの世界

音楽関連商品は、『タイムボカン』におけるもう一つの大きな柱です。放送当時から、オープニング「タイムボカンの歌」とエンディング「それゆけガイコッツ」はEPレコードとしてリリースされ、レコード店のアニメコーナーを賑わせました。その後、挿入歌「チュク・チュク・チャン」や「ペラ助のぼやき節」などを含むサウンドトラックLPも発売され、オーケストラ調のBGMとコミカルなコーラス曲が並んだ一枚は、“聴くだけで物語の場面がよみがえるアルバム”としてファンの支持を集めます。CD時代に入ると、主題歌・挿入歌・BGMを網羅した『タイムボカン オリジナル・サウンドトラック』が登場し、レコード化されていなかった劇中曲まで収録した決定版として高く評価されました。さらにシリーズ全体の楽曲をまとめた『タイムボカン 名曲大全 1975~1983』や、テレビサイズ・フルサイズ・アレンジ版を収録した『タイムボカン 名曲の夕べ』といったコンピレーションCDも制作され、昭和アニメソングの流れの中で本作の音楽を振り返ることができる内容になっています。近年はサブスクリプション型の音楽配信サービスでもこれらアルバムが配信されており、「昔レコードで聴いていた曲を、今はスマホで聴き直している」という世代も少なくありません。山本正之による独特のメロディラインとユーモラスな歌詞は、時代を越えて新しいリスナーの心もつかんでおり、アニソンイベントやカラオケで『タイムボカン』関連曲が歌われる光景も、もはやおなじみのものになっています。

ホビー・おもちゃ関連 ― メカブトンを中心とした立体物の豊かな展開

ホビー領域では、タイムメカブトンを中心に、さまざまな立体アイテムが登場してきました。放送当時はダイキャスト玩具やプラモデルが玩具メーカー各社から発売され、変形ギミックやミサイル発射機構を備えたメカブトン玩具は、男の子たちの憧れの的となりました。超合金ブランドからもメカブトンやガイコッツをモチーフにした商品が発売され、重みのある手触りとメッキパーツの輝きが、アニメの中で活躍する“万能タイムマシン”のイメージをそのまま玩具に落とし込んだ形になっています。近年では復刻版・新規解釈版として、1/100スケールのタイムメカブトンやクリアエディション、メタリックカラーVer.といったプラモデルが発売されており、組み立てながら作品世界に浸れる“組み立て系グッズ”として人気を集めています。さらに、SHOKUGAN MODELING PROJECT(SMP)のような食玩系プラモデルシリーズからも、メカブトンやドタバッタン、クワガッタンといったメカが立体化され、彩色済みパーツと高い可動性で現代のコレクター心をくすぐる商品展開が行われています。ソフビ人形や小型フィギュアも多く、メカだけでなく丹平・淳子・マージョたち三悪のデフォルメフィギュア、さらにはペラ助のマスコットなど、机の上に並べて楽しめるアイテムが多数存在します。昭和当時に発売されたオリジナル玩具は、現在ではビンテージアイテムとして高値で取引されるものもあり、新旧のホビー商品が並んでコレクション棚を賑わせているのが、タイムボカン関連グッズの面白いところです。

ゲーム・ボードゲーム関連 ― すごろくとパーティゲームで楽しむ“タイムレース”

テレビゲーム全盛以前の世代にとって、アニメの世界を家庭で追体験する手段といえばボードゲームでした。『タイムボカン』でも例に漏れず、各メーカーからすごろく形式のボードゲームが発売されており、プレイヤーが丹平たち善玉チームとマージョ一味のどちらかを選び、タイムスリップしながらダイナモンドの獲得を目指すルールが採用された商品が多く見られます。マス目には「タイムトラブル発生!1回休み」「歴史上の偉人に助けられて3マス進む」など、アニメ本編を思わせるイベントが豊富に盛り込まれ、家族や友人同士でワイワイ盛り上がる“パーティゲーム”として楽しまれました。また、キャラクターカードを用いた簡易カードゲームや、タイムメカブトンのパーツを集めて完成させるパズル系ゲームなど、子ども向け玩具売り場には「ミニゲーム感覚で遊べるタイムボカン商品」も並んでいました。のちの時代には、シリーズ全体を題材にした家庭用ゲーム機向けソフトや携帯アプリ内のコラボイベントなども登場し、メカバトルやタイムレースをアクションゲームやレースゲームとして楽しめる機会が増えていきます。こうしたゲーム関連商品は、アニメ本編の“タイムトラベル+お宝争奪”という分かりやすいコンセプトと非常に相性が良く、ルーレットやカードを使ったシンプルなルールでも、作品らしいドタバタ感をしっかり再現できる点が高く評価されています。

食玩・文房具・日用品 ― 日常に溶け込むタイムボカンデザイン

子どもたちの日常生活の中に『タイムボカン』が入り込んでいたことを感じさせるのが、食玩や文房具、日用品などの実用グッズです。文房具では、メカブトンや丹平・淳子、マージョ一味をあしらった下敷き、ノート、消しゴム、鉛筆、ペンケースなどが多数展開され、教室のあちこちにタイムボカン柄のアイテムが並ぶ光景も珍しくありませんでした。特に女の子の間では、淳子が大きく描かれたラメ入りのクリア下敷きや、マージョのシルエットをあしらったミラー付き手帳など、“ちょっとおしゃれ寄り”のグッズが人気を集めたと言われています。食玩分野では、チューインガムやチョコスナックにメカやキャラクターのシール、ミニカード、消しゴムフィギュアなどが付属する商品が登場し、「おやつを買うついでにコレクションを増やす」という楽しみ方が広く浸透しました。さらに、コップやお弁当箱、歯ブラシ、プラカップ、タオルといった日用品にもキャラクターイラストが用いられ、朝の支度からお弁当の時間、お風呂上がりまで、一日のさまざまな場面で『タイムボカン』の世界に触れられるようになっていました。こうした“生活密着型グッズ”は、パッケージこそ紙やプラスチックなので年月とともに失われやすいものの、だからこそ当時の現物が見つかると強いノスタルジーを呼び起こす存在となり、「子どもの頃に使っていた同じ柄の下敷きを、フリマアプリで見つけて思わず購入してしまった」といったエピソードも少なくありません。

お菓子・食品タイアップ ― 子どもたちの“おやつタイム”を彩ったコラボ

食品関連のコラボとしては、キャラクターシール付きガムやウエハース、スナック菓子など、いわゆる“キャラものお菓子”が多数展開されました。パッケージにはメカブトンや三悪トリオが大きく描かれ、コンビニや駄菓子屋の棚の中でもひときわ目を引くデザインとなっていました。おまけとして封入されているシールやカードは、当たり付きキャンペーンと組み合わせられることもあり、「マージョのキラカードが出るまで買い続けた」「弁当箱やノートにシールを貼って自分だけのタイムボカングッズを作っていた」といった思い出話もよく聞かれます。地域限定のキャンペーンでは、ペットボトル飲料やカップ麺にタイムボカンのロゴがあしらわれたコラボパッケージが登場した例もあり、短期間ながらファンの間で話題になりました。これら食品系タイアップは、放送期間中だけでなく、シリーズの節目やBlu-ray BOX発売記念といったタイミングで復刻的に企画されることもあり、その都度「まだタイムボカンで遊べるんだ」といううれしい驚きをファンにもたらしています。

シリーズ全体を通じた“ブランド”としての広がり

『タイムボカン』の関連商品を俯瞰してみると、単体の作品グッズでありながら、のちの『ヤッターマン』や『ゼンダマン』などを含めた“タイムボカンシリーズ”全体のブランドグッズと自然に混ざり合っていることに気づきます。映像ソフトや音楽CD、資料ムックの多くはシリーズ横断企画として制作され、その中の1作として初代『タイムボカン』がしっかり位置づけられている形です。その一方で、メカブトンの模型や三悪トリオのフィギュア、主題歌のコンピレーションなど、初代ならではのモチーフに焦点を当てた商品も少なくなく、“元祖タイムボカン”の存在感は今も色あせていません。こうした幅広い関連商品群は、放送から半世紀近くが過ぎた現在も新規アイテムが継続して登場し続けていることからも分かるように、作品そのものが世代を超えて愛されている証拠と言えるでしょう。昭和当時の子どもたちが手にしたVHSやおもちゃから、令和のコレクターが手にするBlu-ray BOXや復刻プラモデルまで、タイムボカンのグッズは、いつの時代も少しだけ未来へのワクワクを感じさせてくれる“小さなタイムマシン”としてファンの生活の中に存在し続けています。

[anime-9]■ オークション・フリマなどの中古市場

昭和ロボットアニメ系コレクションとしての「タイムボカン」

『タイムボカン』関連グッズの中古市場は、いわゆる“昭和ロボット・メカアニメ”を中心としたコレクションジャンルの中で、安定した人気を保っている分野のひとつです。放送当時に子どもだった世代が、今は経済的な余裕を持った大人のコレクターとなり、「子どもの頃に手が届かなかったおもちゃを今こそ手に入れたい」「押し入れの奥に眠っているグッズを処分したい」という思いから、ヤフオクやメルカリなどのネットオークション・フリマアプリに多くの関連商品が出品されるようになりました。その一方で、2000年代以降に発売されたDVD-BOXや復刻玩具は、比較的手が届きやすい価格帯からプレミア級まで幅広く、出品状況や状態によって価格の振れ幅が大きいのも特徴です。ここでは、映像ソフトやホビー、書籍、雑貨など、それぞれのジャンルごとに現在の中古市場の傾向を整理していきます。

映像ソフトの相場感 ― DVD-BOXは状態と版によって大きく変動

まず目立つのが、DVD-BOXや単巻DVDといった映像ソフトです。ヤフオクで「タイムボカン box」といったキーワードで落札履歴をたどると、ここ180日ほどで落札された関連商品の平均価格が8,000円台前半、最安800円前後から5万円台までかなり幅広いレンジで取引されていることが分かります。 これは、レンタル落ちのバラ売りDVDから、初回特典付きのコンプリートBOXまで状態・内容がまちまちで出品されているためで、コレクターが重視する「帯・ブックレット・外箱の有無」や「盤面やケースの傷・ヤケ具合」が価格に直結している典型的な例と言えます。落札相場を専門に集計しているサイトのデータでは、「タイムボカン DVD BOX」という名称で集計した過去のオークション履歴の平均落札価格が4,500円前後という数字も出ており、通常版のBOXであれば、1万円を超えない範囲で比較的手頃に入手できるケースも多いことがうかがえます。 一方で、全10巻セットのDVD(レンタル落ちを含む)などは中古ショップ系サイトで1万8000円前後がついている例もあり、コンプリートを重視するコレクターには依然として高い需要があることが分かります。 メルカリなどのフリマアプリでは、「DVD-BOX全2セットまとめ売り」で2万円前後の値付けをしている出品も見られ、こちらは「即購入歓迎」「早い者勝ち」が多く、ある程度の価格ならすぐに買い手がついてしまう印象です。 古いVHSやLDに関しては、作品そのものを楽しむためというより「ジャケットのデザインをコレクションしたい」「当時物の雰囲気をそのまま残しておきたい」というニーズが中心で、1本あたり数百円~数千円程度が相場になりやすいですが、初期発売分・未開封・BOX仕様など条件が揃うと1万円近くまで跳ね上がる例もあり、油断できないカテゴリです。

ホビー・おもちゃ ― メカブトン系アイテムは“玉数とコンディション”で別世界

中古市場で特に目を引くのが、メカブトンをはじめとする各種メカ玩具・超合金です。ヤフオクで「合金 メカブトン」や「超合金 タイムボカン」といったキーワードで落札履歴を見ると、過去180日間の平均落札価格は1万円前後、最安は1000円を切るものから、状態の良いもの・箱・説明書付きのものでは4万円を超える落札も確認できます。 さらに“当時物”として人気の高いタカトクトイス製メカブトンなどになると、同じメカでもコンディションによって世界が一変します。箱・ブリスター・説明書完備で、日焼けや欠品の少ない「コレクター向け完品」の場合、数十万円クラスでの落札例もあり、27万円台という驚くべき高値を記録したケースも報告されています。 一方、復刻版として2000年代に登場したユニファイブ版メカブトンや、近年のSMP(食玩プラモデル)シリーズなどは、平均では6,000~7,000円程度で安定していますが、こちらも未開封・初回特典付きなど条件が揃うと、1万円台に乗ることが珍しくありません。 ゆえに、メカ系に関しては「とりあえずメカブトンが欲しい」のか、「当時物の完品を狙う」のか、「組み立てて遊びたい復刻プラモが欲しい」のかで、狙うべき商品と予算感が大きく変わってくる分野だと言えるでしょう。

書籍・ムック・雑誌付録 ― 資料性と保存状態が価格を左右

『タイムボカン』単独の原作コミックスは存在しませんが、アニメ誌の特集号やタイムボカンシリーズ全体を扱ったムック本、設定資料集などは、昭和アニメ資料として非常に人気があります。これらの書籍は、発行部数自体が限られているうえ、普通の本と違って“資料として酷使される”ことが多く、状態の良いものが残りにくいジャンルです。そのため、中古市場では「表紙のヤケが少ない」「角のつぶれが少ない」「ポスターやピンナップの切り抜きがない」といった条件が揃っているだけで、同じタイトルでも価格が倍以上違うことがあります。相場としては、一般的なムック本であれば数千円前後が中心ですが、タイムボカンシリーズを総覧した決定版資料や、制作当時の貴重なインタビューが掲載された号などは、1万円近くまで到達する例も珍しくありません。特に人気が高いのは、「三悪トリオ」やメカの設定画、色指定用のカラーモデルシートなどが豊富に掲載された資料系ムックで、アニメーター志望のファンや、立体物制作の参考にしたいホビーユーザーからの需要も根強いジャンルです。雑誌付録のポスターやシール、カレンダーなどは単体で出品されることもあり、タイトルロゴやメカブトンが大きく描かれたものは、状態次第で数千円前後になることもあります。

文房具・食玩・日用品 ― “使い切られた消耗品”だからこその希少性

文房具や食玩、日用品系のグッズは、当時子どもが日常で実際に使ってしまうことが前提だったため、現在まで残っている数は決して多くありません。『タイムボカン』のロゴやキャラクターが描かれた下敷き・ノート・鉛筆・消しゴム・ペンケースなどは、いわゆる“昭和レトロ文具”カテゴリとしてまとめて出品されることが多く、数点をまとめたセットで数千円程度の落札がよく見られます。状態が良いもの、特に未使用の台紙つきシールや、ブリスター入りのミニ消しゴムセットなどは、1点で数千円レベルまで上がることもあり、人気の絵柄やキャラクターが中心になっていると、コレクター同士の競り合いで価格が跳ね上がるケースもあります。食玩系では、お菓子そのものはもちろん残っていませんが、オマケとして付属していたシール・カード・ミニフィギュアなどが、まとめて“おまけだけセット”として取り引きされていることが多いです。これらは単体の価値は小さいものの、「子どもの頃に集めていたシリーズをもう一度揃えたい」というノスタルジー需要によって支えられており、コンプリートに近いセットや台紙付き未開封品は、想像以上の値がつくこともあります。日用品系グッズ――例えばコップ・弁当箱・水筒・歯ブラシスタンド・タオルなど――は、そもそも残存数が少なく、箱付きの未使用品であれば“見つけたときが買い時”と言えるジャンルです。こちらは出品の絶対数が少ないため相場も安定しにくく、同じような品でも数千円で終わることもあれば、1万円を超えても競り合いが続くこともあり、まさに「ご縁とタイミング次第」といった様相を呈しています。

ゲーム・ボードゲーム ― 完品かどうかが命綱

『タイムボカン』を題材にしたアナログゲームとしては、すごろく形式のボードゲームや、カードゲーム系の玩具が中古市場で見かけられます。これらは当時、家族や友だちと遊ぶことを前提に作られていたため、駒・カード・ルーレット・サイコロなどが紛失してしまうことも多く、現在市場に出てくる商品の多くが「一部欠品あり」という状態です。そのため、説明書・駒・カード・外箱がすべて揃っている“完品”かどうかが、価格を大きく左右する決定的な要素になっています。完品であれば1万円近い価格で落札されることもありますが、逆に欠品が多いものは数百円〜数千円程度に留まることがほとんどです。近年は、ボードゲームブームの影響もあり、「昭和のキャラボードゲームを集めたい」という新しいタイプのコレクターも増えてきているため、『タイムボカン』のゲームも少しずつ再評価されつつあります。箱絵のイラストが非常に魅力的な商品が多いため、「遊ぶ用」とは別に「箱だけ飾る用」として購入するコレクターもいるなど、単なる懐古趣味にとどまらない楽しみ方も広がっています。

売買のコツと今後の展望 ― 情報収集と“欲しい基準”をはっきりさせる

『タイムボカン』関連グッズの中古市場に参加する際、買う側として意識しておきたいのは「自分が何を重視するのか」を事前にはっきりさせておくことです。とにかく安く手に入れて作品の雰囲気を楽しみたいのか、当時物の完品をじっくり揃えていきたいのか、あるいはBlu-rayや復刻プラモのように“新しいけれど中身は古典”というバランスを狙うのか――方針によってチェックすべきポイントや予算が変わります。出品説明や写真をしっかり読み込み、「日焼け」「色あせ」「割れ」「ヒビ」「タバコ臭」など、自分が許容できない要素がないかを事前に確認することが重要です。売る側としては、当時の外箱や説明書、応募特典のハガキなど“紙物の付属品”をまとめて残しておくだけでも評価が変わることが多く、可能であればセットで出品した方が高値を狙いやすくなります。今後の展望としては、昭和アニメ全体の再評価が続く限り、『タイムボカン』関連グッズの市場も中長期的には堅調に推移していくと考えられます。特に、メカブトン系の当時物超合金や、初期ロットのDVD-BOX、資料価値の高いムック本・設定集などは、数が減っていく一方のジャンルですから、状態の良い個体は今後ますます“見つけたときが最後のチャンス”という存在になっていく可能性があります。逆に、復刻玩具や再販DVDは、タイミングによっては再生産や再プレスが行われることもあるため、「今すぐ無理に高値で飛びつかず、相場を眺めながらじっくり狙う」という戦略も有効です。いずれにせよ、『タイムボカン』の中古市場は、作品そのものと同じく“少しドタバタしつつも、宝物探しのワクワクが詰まった世界”と言えるでしょう。自分なりの楽しみ方とペースで、タイムトラベルならぬ“タイムボカン・コレクションの旅”を続けていくのがいちばんの醍醐味なのかもしれません。

[anime-10]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

バンダイ ART IN GASHAPON タイムボカン全3種セット

タイムボカン 名曲の夕べ [ (アニメーション) ]

評価 4

評価 4【中古】 タイムボカン 名曲の夕べ TWIN BEST/山本正之/他

【中古】 タイムボカン 名曲の夕べ/(アニメーション),山本正之,サカモト児童合唱団,ロイヤル・ナイツ,滝口順平,太田淑子,岡本茉莉,..

【中古】 タイムボカン 名曲の夕べ TWIN BEST/アニメ

ベルファイン 1/100 タイムドタバッタン 「タイムボカン」より キャラクタープラモデル BP002

ベルファイン 1/100 タイムクワガッタン 「タイムボカン」より キャラクタープラモデル BP003

『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』 ヤッターワン 【BP026】 (プラスチックモデルキット)

在庫処分綿プリントオックス生地タイムボカン24黒×ブルー(110cm幅 1m)

CD / アニメ / タイムボカン 名曲の夕べ (低価格盤) / VTCL-60029

評価 5

評価 5

![タイムボカン 名曲の夕べ [ (アニメーション) ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1449/4580226561449.jpg?_ex=128x128)