世界名作劇場 メモリアル音楽館::小公女セーラ [ (アニメーション) ]

評価 4.2

評価 4.2【原作】:フランシス・ホジソン・バーネット

【アニメの放送期間】:1985年1月6日~1985年12月29日

【放送話数】:全46話

【放送局】:フジテレビ系列

【関連会社】:日本アニメーション

■ 概要

◆ 放送枠・シリーズ内での立ち位置

『小公女セーラ』は、1985年1月6日から同年12月29日までフジテレビ系列で放送されたテレビアニメで、日曜夜の家族視聴を前提にした30分枠の中で、少女の成長と周囲の人間関係を丁寧に積み上げていく“長編連続ドラマ”として設計されている。制作は日本アニメーションで、いわゆる「世界名作劇場(ハウス世界名作劇場)」の流れに属する作品群の一つとして位置づけられるが、本作は単に“名作を映像化した優しい物語”に留まらない。視聴者の記憶に残るのは、主人公セーラが境遇を一変させられてからも、尊厳を手放さずに生き抜こうとする姿であり、その過程で描かれる感情の陰影が、シリーズの中でもひときわ強い輪郭を持っている。華やかさと静けさが同居する序盤から、重苦しさを伴う転落、そして再起へ向けた“長い坂道”まで、毎週の積み重ねで人物の心を追っていく構成が、連続テレビアニメならではの読み応え(見応え)を生む。

◆ 原作『小公女』の核を、テレビドラマとして再構成

原作はフランシス・ホジソン・バーネットの児童文学『小公女』で、もともと“逆境にあっても気高さを失わない少女”という普遍的な主題を持つ。アニメ版はその骨格を踏まえつつ、視聴者が毎週セーラと一緒に生活する感覚を得られるよう、学院生活の空気、友人関係の機微、教師や使用人たちの距離感を丹念に描き込んでいく。セーラは裕福な環境から寄宿学校へ入るが、恵まれた立場を誇示するのではなく、想像力と言葉の選び方で周囲を包み込む。その“育ちの良さ”は、礼儀作法だけでなく、他者の痛みを察して自分の振る舞いを調整できる力として表現される。一方で、その品位があるからこそ、周囲の劣等感や嫉妬を刺激してしまうという残酷さも同時に描かれる。原作の美徳をなぞるだけなら爽やかで終われるが、本作は「善さが必ずしも報われない時間」を真正面から描き、だからこそ終盤の救いが“作り物の幸福”ではなく、積み上げられた現実の延長として感じられるように組み立てている。

◆ “いじめ”を扱う異色さと、視聴体験の強度

本作が語り継がれる大きな理由の一つは、寄宿学校という閉じた共同体の中で、権力と空気が人を追い詰めていく構図を、児童向け枠でありながら曖昧にしない点にある。意地悪役が単純に“悪い顔で笑う”だけではなく、面子や金銭、体面、過去の劣等感といった、現実的な動機から行動が生まれていくため、視聴者は「理不尽は理由なく降ってくるわけではない」という嫌な納得を突き付けられる。ミンチン女子学院の運営者が掲げる“品位”が、都合の良いときだけ振りかざされ、弱い立場の者には容赦なく牙をむく。その矛盾が、セーラの転落後に一層鮮明になり、彼女の苦境は単なる不幸イベントではなく、制度と人間関係が連動して生まれる圧力として体感される。だから視聴者は、セーラが耐える姿に感動するだけでなく、「誰が見て見ぬふりをし、誰が手を差し伸べたのか」という社会的な問いまで抱えながら物語を追うことになる。

◆ セーラ像:強さは“勝ち気”ではなく“想像力”として描かれる

セーラの芯の強さは、腕力や反抗の派手さではなく、心の奥にある“自分の物語を自分で持ち続ける力”として表現される。彼女は辛い現実から目を逸らさない一方で、想像力を使って世界の見え方を変える術も知っている。たとえば、孤独な状況であっても、誰かの気持ちを推し量って言葉を選び、屈辱を受けても礼節を捨てず、ただし屈するわけではないという微妙なバランスを保つ。ここで重要なのは、彼女が“完璧な聖女”として描かれきらない点だ。世間知らずゆえに傷つく瞬間もあり、怒りや悲しみを抱えたうえで、それでも自分を壊さない道を探す。その揺れがあるからこそ、セーラの気高さは説教ではなく生身の感情として迫ってくる。視聴者は、セーラの「私が私であること」を守る姿を見て、強さとは他人を打ち負かすことではなく、人格の輪郭を保つことなのだと学ぶ。

◆ “味方”の描き方が、作品の温度を決める

本作が重い題材に沈みきらないのは、セーラの周囲にいる“たった少しの善意”を、飾らずに積み上げていくからだ。友人たちの励まし、使用人の立場からの小さな助け、年少の子どもが向ける無垢な信頼。これらは世界を一瞬で変える魔法ではないが、耐える時間の中で確実に支えになる。さらに、救いを与える側にも恐れや迷いがあるため、善意は常に試される。それでも、誰かが“完全には見捨てない”という事実が、物語に呼吸を与え、視聴者にとっての希望になる。つまり本作は、セーラの個人戦だけでなく、「人はどこまで他者に優しくできるか」という共同体の物語でもある。閉鎖的な学院が持つ冷たさと、その中に芽生える温かさの対比が、作品全体の情緒を形作っている。

◆ 画づくりと演出:豪奢さと寒さを“環境”で語る

『小公女セーラ』は、人物の心情を台詞だけで説明するのではなく、環境の変化で語る場面が多い。入学当初の明るい室内、整えられた衣服、柔らかな光が差す窓辺といった“余裕のある暮らし”が、転落後には狭く冷たい屋根裏部屋、粗末な寝具、風の音が染み込む夜へと置き換わる。こうした舞台装置の変化は、視聴者がセーラの体感温度を想像する助けになり、苦境のリアリティを強める。同時に、限られた場所であっても“心が温まる瞬間”があるときは、灯りや音の扱い、人物の距離感でそれが伝わるように作られている。豪華な場面を見せるための装飾ではなく、心の状態を映す鏡として背景や小道具が働く点に、長編アニメとしての成熟がある。

◆ 受賞・評価が示すもの:子ども向けで終わらない社会性

本作は当時、児童向けの文化的評価の枠組みでも注目され、作品としての完成度や社会的意義が語られてきた。単に涙を誘う悲劇としてではなく、教育や福祉の観点からも「子どもが現実の理不尽にどう向き合うか」「他者の尊厳をどう守るか」という問いを内包しているからだ。セーラが“善良でいること”を選び続ける姿は、綺麗事に見える瞬間もあるが、物語はその選択が簡単ではないことを執拗に描く。だから視聴者は、主人公の美徳を消費するのではなく、同じ状況に置かれたら自分はどう振る舞えるのか、と自問しながら見ることになる。こうした視聴体験の強度が、放送当時の話題性だけでなく、後年の再評価にもつながっている。

◆ まとめ:セーラの物語が“時代を越える”理由

『小公女セーラ』は、名作劇場の一作としての安心感を持ちながら、そこに留まらない痛みと現実味を備えた作品である。富や身分が一夜で反転し、昨日までの笑顔が掌を返すように冷たくなる。それでもセーラは、自分の内側にある誇りを最後の砦として守り、少数の味方とのつながりを頼りに、折れずに生きる。ここで描かれるのは、“幸運が戻ってめでたし”だけではなく、人が人を見下す構造や、善意が試される場、そして想像力が人を救う瞬間だ。だからこそ本作は、ただ懐かしい作品としてではなく、苦しさを知っている人ほど刺さる物語として、今も語り継がれている。

[anime-1]

■ あらすじ・ストーリー

◆ 物語の出発点: “恵まれた少女”としてのセーラ

物語は、セーラ・クルーが父ラルフに伴われてロンドンへやって来るところから始まる。彼女はインドで裕福に育ち、学ぶ環境にも不自由がない。けれど、その豊かさは「見せびらかすための武器」ではなく、他人に対して穏やかにふるまう余裕としてにじむ。寄宿学校ミンチン女子学院に入学したセーラは、特別扱いを受ける立場でありながら、周囲を支配しようとはしない。むしろ、寂しさを抱える幼い生徒に寄り添い、学校で働く少女ベッキーの失敗を庇い、孤立しがちな子に言葉をかける。ここで描かれる“優しさ”は、単純にお人好しではなく、相手の立場を想像して行動する具体的な力として提示される。序盤は、寄宿舎生活の賑わい、学園の規律、同年代の少女たちの競争心など、日常の手触りが丁寧に積み上げられ、セーラがその中で自然に中心へ引き寄せられていく過程が描かれる。

◆ 嫉妬が生まれる構造:ラビニアとミンチン院長の視線

セーラの存在が学園で際立つほど、空気が変質していく。生徒の中で影響力を持つラビニアは、自分が“中心であること”に価値を置いてきた人物で、そこへ静かに人気を得ていくセーラが現れることで、立場が脅かされる感覚を強めていく。さらに、学院を取り仕切るミンチン院長にとっても、セーラは“金銭的に学院を潤す後援者の娘”である一方、人格的な気品や育ちの差を突き付ける存在でもある。つまり、セーラは好意的に遇されながらも、その優遇が周囲の劣等感を焚き付ける火種になってしまう。ここが本作の残酷なところで、セーラが意地悪をしていなくても、彼女が“品よく、賢く、愛されてしまう”だけで攻撃の理由が生まれてしまう。物語はこの心理を一足飛びに悪役化せず、日常の小さな嫌味、陰口、視線の冷たさが少しずつ濃くなっていく過程として描く。視聴者は、その変化が“現実にもあり得る速度”で進むことに気づき、居心地の悪さを覚えながら見守ることになる。

◆ 転落の引き金:誕生日に訪れる断絶

物語が大きくうねるのは、セーラの誕生日に父の訃報と破産の知らせがもたらされる瞬間だ。ここで重要なのは、悲劇が「突然の事故」ではなく、経済や投資の失敗と病という現実的な要因で起きること、そしてそのニュースがもたらすのが“喪失の痛み”だけではない点である。セーラは最愛の父を失い、同時に、自分が学院で持っていた立場や保護も失う。周囲の大人たちは、彼女の悲しみに寄り添う前に、金銭や体面の計算へ傾いていく。ミンチン院長は、資金源として期待していた後ろ盾が消えたことで態度を一変させ、セーラを“負債の象徴”のように扱い始める。視聴者にとってここは、涙を誘う悲劇であると同時に、「人間は状況が変わるとここまで露骨に変わるのか」という冷たさを突き付ける場面になる。セーラの誕生日という祝福の象徴が、もっとも残酷な通告の日になることで、物語全体の記憶に刻まれる強い転換点となる。

◆ “追放”ではなく“拘束”へ:使用人としての生活

ミンチン院長はセーラを学院から追い出してしまえば外聞が悪い、しかし手元に置けば労働力として搾り取れる――この計算で、セーラを使用人として働かせる道を選ぶ。ここから物語は、寄宿学校ドラマから、搾取と支配の構図を持つ“閉じた世界のサバイバル”へと色合いを変える。セーラは屋根裏部屋へ移され、寒さや空腹、睡眠不足に晒されながら働く日々を送る。ここで描かれる苦しさは、暴力的な出来事だけでなく、誰も味方になってくれない空気、理不尽な命令の連続、人格を奪われるような扱いなど、精神的な圧迫として積み重なっていく。ラビニアたち生徒の意地悪も、単なる子どもの悪ふざけではなく、権力の構造に守られた“いじめ”として機能し、セーラに逃げ場を与えない。視聴者は、セーラが反撃しないことに苛立つというより、彼女が反撃すれば状況がさらに悪化する閉塞感を理解してしまい、その無力さに胸を締め付けられる。

◆ 支えの線が細いほど、希望は強くなる

しかし本作は、苦境を延々と見せ続けるだけではない。セーラが踏みとどまれるのは、ベッキーやアーメンガードのような心ある友人、そして年少の子どもたちの純粋な信頼があるからだ。ここで描かれる支えは、劇的な救済ではなく、パンの欠片を分け合うような小さな温もりとして現れる。その小ささが逆に、視聴者にとっての救いになる。セーラは絶望の中でも、自分を“物語の主人公”として扱う想像力を失わない。屋根裏部屋であっても、心の中で“私はプリンセスとして振る舞う”と決めることで、屈辱の中に最低限の尊厳を保つ。これは現実逃避ではなく、心を守るための技術として描かれる。視聴者は、セーラの強さが、戦って勝つことではなく、壊されないことにあると理解し、その姿に強い共感を抱く。

◆ 後半へ向けた伏線:外の世界が動き出す

物語が進むにつれ、学院の外側でも少しずつ歯車が回り始める。セーラの父と関わりのあった人物、遠い場所にある資産や情報、そしてセーラの存在を探ろうとする目が、学院の閉鎖性に風穴を開けるように近づいてくる。ここで物語は、ただ耐えるだけのドラマから、「彼女の人生が取り戻される可能性」へと視線を移していく。ただし、その可能性は簡単に手の届くものとして提示されず、あくまで遠くの光としてちらつく程度に抑えられる。視聴者は、セーラが苦しむ時間が長いからこそ、救いが近づく“気配”だけでも強い希望として感じ取る。そして同時に、救いが訪れるときに必要なのは、外部の力だけではなく、セーラ自身が自分を見失わずに生き延びていることだと納得する。

◆ ストーリー全体の魅力:悲劇の中に“人の品位”を問う

『小公女セーラ』のストーリーが強く心に残るのは、転落と復活の筋書きそのものよりも、転落の最中に「人がどう振る舞うか」を執拗に描くからだ。権力を握った者の残酷さ、群れの空気に乗って弱者を踏む者の浅さ、見て見ぬふりをする大人の卑怯さ。そうした暗い面がある一方で、身分が低くても誠実さを失わない人、怖くても手を伸ばす人、子どもながらに正しさを守ろうとする人も描かれる。セーラの物語は、彼女が“お金持ちに戻るかどうか”ではなく、逆境の中で品位を守れるか、そして周囲の人間がその品位にどう応答するか、という問いに重心が置かれている。その問いがあるからこそ、視聴者は物語を見終えた後も、自分ならどうするかを考え続けてしまう。

[anime-2]

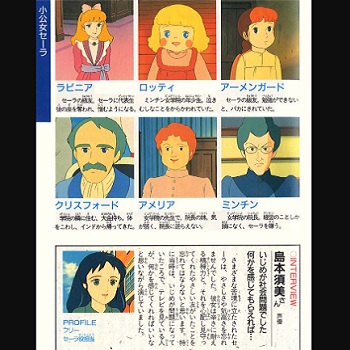

■ 登場キャラクターについて

◆ セーラ・クルー: “気高さ”を物語の中心に据える主人公

セーラは、いわゆる“可哀想な少女”として悲劇を背負わされるだけの存在ではなく、物語が揺れるほどに芯の輪郭が濃くなる主人公として描かれる。彼女の強さは、怒鳴り返す勇敢さではなく、言葉の選び方と想像力によって自分の尊厳を守る力にある。恵まれていた頃は、読書好きで感情が豊か、周囲に対しても丁寧で、自然に人が集まるタイプとして映る。ここでの“人気者”は陽気さによるものではなく、相手の孤独や不安を見つけて寄り添える観察眼があるからだ。立場が転落してからも、彼女は「私は私のままでいる」という決意を捨てない。屋根裏部屋での生活は、寒さや空腹だけでなく、人格を削るような言葉の暴力が続くが、セーラは“品位”を最後の防具にする。ただし、鉄の心で無感情になるのではなく、泣きたいときは泣き、怒りが湧くときはその感情を受け止め、それでも行動は乱さない。この“感情を持ちながら折れない”姿が、視聴者の印象を決定づける。印象的な場面として語られがちなのは、セーラが自分の不幸を誇張せず、あくまで淡々とやるべきことをこなす瞬間だ。視聴者はそこで、強さとは立ち向かうことだけではなく、壊されないことだと学ぶ。

◆ マリア・ミンチン:権力と体面で人を裁く“学院の支配者”

ミンチン院長は、教育者としての理想よりも、学院の格式と経営を守ることを最優先にする人物として描かれる。彼女の恐ろしさは、露骨な悪意というより「金銭と体面の論理で人間を評価する」冷酷さにある。セーラが富豪の娘であるうちは、学院の広告塔として持ち上げる。だが後ろ盾が消えた途端、哀れみではなく怒りを向け、セーラを労働力として搾り取る道へ切り替える。この変化は、視聴者にとって“人間関係が条件付きである怖さ”を突きつける。ミンチンは品位を語りながら、弱者に対しては品位を捨てた振る舞いをする矛盾そのもので、物語はその矛盾を隠さず積み上げる。視聴者の感想として多いのは、彼女を単に憎むだけでなく、「なぜここまで他人に冷たくなれるのか」を考えさせられるというものだ。過去の劣等感や成り上がりの焦り、支配欲と恐れが混ざり合い、セーラへの執着として噴き出す。その歪みが強烈だからこそ、セーラの気高さが相対的に輝く構造になっている。

◆ ラビニア・ハーバート:少女の“競争社会”を体現する対抗軸

ラビニアは、同年代の女子が集まる場で生まれる優越感と支配欲を、分かりやすい形で背負った人物だ。彼女は裕福で、美貌や年長者としての立場もあり、学園内で“中心であること”を当然視している。そこへ、富だけでなく人格面でも注目を集めるセーラが現れると、ラビニアは嫉妬を抑えられなくなる。ここで重要なのは、ラビニアの攻撃性が「セーラが嫌い」という感情だけでなく、「自分が主役でなくなる恐怖」から生まれている点だ。視聴者は彼女に腹を立てつつも、子どもの世界の残酷さ――集団の空気を作る者が、弱い立場を標的にして秩序を保とうとする――を見せつけられる。印象的なシーンとして語られるのは、ラビニアが直接手を下すよりも、周囲の取り巻きを動かし、空気で追い込む場面だ。そこには“大人の権力の縮図”があり、視聴者はラビニアを通して、いじめが個人の意地悪ではなく集団の構造で強化されることを理解する。

◆ ベッキー:同じ屋根裏に立つ“現実の味方”

ベッキーは、セーラが転落してから物語に大きな温度を与える存在だ。彼女は学院の使用人として雇われ、失敗も多く、上からの叱責や理不尽な扱いを受けながら働く。セーラとベッキーの関係が特別なのは、どちらかが一方的に救うのではなく、互いが互いを支える“共闘”の感覚があるからだ。セーラはベッキーに品位を教えるのではなく、彼女の労働の厳しさを理解し、一緒に寒さや空腹を分け合う。その一方でベッキーは、セーラが精神的に折れそうな瞬間に、感情をそのままぶつけるような率直さで彼女を現実に繋ぎ止める。視聴者の印象としては、ベッキーの存在があるからこそ“屋根裏の地獄”が単なる暗闇にならず、そこで生まれる友情が救いとして機能する、という声が強い。印象的な場面では、ベッキーが不器用なりにセーラへ寄り添い、二人が同じ目線で未来を語ろうとする瞬間が挙げられる。豪奢な世界ではなく、寒い部屋の中で交わされる言葉だからこそ、その温かさが胸に残る。

◆ アーメンガード: “弱さ”を肯定する友人

アーメンガードは、学業や立ち振る舞いが得意ではなく、からかわれやすい立場に置かれる少女として登場する。彼女がセーラと友人になることは、単なる友情エピソードではなく、物語全体のテーマと結びついている。セーラは、強い者が弱い者を守るという構図ではなく、「弱さを持つ人の尊厳を認める」という姿勢でアーメンガードに接する。アーメンガードは、セーラの優しさに救われる一方で、セーラが転落してからも彼女を見捨てない数少ない存在になる。視聴者が彼女に寄せる感想として多いのは、“優しさは勇気がいる”ということを体現している点だ。彼女は臆病で、強者に逆らうのが得意ではない。それでも、セーラのために行動しようとする瞬間があり、その不完全さが逆にリアルで、共感を呼ぶ。印象的なシーンは、彼女が恐れながらもセーラの側へ立つ瞬間で、視聴者は「正しさは派手な勝利ではなく、小さな選択の積み重ねだ」と感じる。

◆ ロッティ・レイ:無垢な信頼が生む“もう一つの母性”

年少組のロッティは、幼さゆえの感情の揺れがそのまま表に出るキャラクターで、セーラを「セーラママ」と呼んで慕う。ロッティは母を失った寂しさを抱えており、セーラの優しさに強く依存する。この関係は、“依存=悪”として片付けられず、子どもが子どもとして安心できる居場所を求める切実さとして描かれる。視聴者にとってロッティの存在は、セーラが“守られる側”から“守る側”へ自然に移行していく過程を示す鏡でもある。セーラが自分の不幸に飲まれずにいられるのは、ロッティのように「あなたが必要だ」とまっすぐ信じる存在がいるからだ、という見方もできる。印象的な場面では、ロッティの涙や笑顔が、学院の冷たい空気に対して小さな反証のように機能し、視聴者は“人間らしい温度”を取り戻す。

◆ アメリア・ミンチン:善良さの限界を背負う“大人”

アメリア先生は、優しく温厚で、生徒たちに慕われる人物として描かれる。しかし彼女の立ち位置は、単純な“良い大人”では終わらない。姉であるミンチン院長に逆らえない弱さを抱え、セーラが理不尽に扱われても、強く抗議できない。視聴者の感想では、アメリアは癒しであると同時に、「善良でも行動しなければ加害構造を止められない」という苦さを象徴すると言われることが多い。彼女はセーラに対して態度を変えないが、それだけでは守りきれない現実がある。印象的なシーンは、アメリアがセーラに同情しつつも、姉の顔色をうかがってしまう瞬間で、視聴者は“優しさの不完全さ”に胸が痛む。それでも彼女の存在が完全な絶望を抑え、物語に微かな救いの道筋を残す。

◆ ラルフ・クルー:物語を動かす“喪失の中心”

セーラの父ラルフは、登場時間自体は限られていても、物語の根幹を支える存在だ。彼はセーラを溺愛し、教育を受けさせようとするが、その愛は甘やかしとは違い、娘が誇りを持って生きられるように環境を整える愛情として描かれる。だからこそ、彼の死は単なる悲しい出来事ではなく、セーラが世界から保護を失う決定的な断絶として機能する。視聴者の印象としては、ラルフの優しさが丁寧に描かれるほど、後半のセーラの孤独が重くなるというものが多い。彼が残したものは金銭だけではなく、セーラが自分を保つための価値観でもあり、セーラは父の記憶を“心の支え”として持ち続ける。

◆ 物語後半の鍵:セーラを取り巻く外部の人物たち

物語が進むにつれ、学院の外側からセーラに近づく人物が登場し、閉じた世界に変化を起こし始める。ここで重要なのは、救いが“突然の奇跡”として降ってくるのではなく、過去の縁や約束、ビジネスや情報の連鎖として描かれる点だ。視聴者は、セーラが耐えた時間が長いほど、外部の動きが“希望の気配”として強く感じられる。印象的なシーンとしては、セーラが自分の名前や素性を知られないまま、すれ違う形で救いの糸口に触れそうになる場面が挙げられ、もどかしさと期待が同時に膨らむ。こうした構造があるからこそ、キャラクターたちは単なる役割ではなく、セーラの人生が社会の中で再接続されていくプロセスの一部として機能する。

◆ 視聴者のキャラクター観:憎しみと共感が同時に残る

『小公女セーラ』のキャラクターが語られ続ける理由は、善悪がはっきりしているようでいて、感情の根が現実的だからだ。ミンチン院長やラビニアに対しては強い嫌悪が集まる一方で、「なぜそうなったのか」を想像できる余地が残されている。ベッキーやアーメンガードは“良い子”として消費されるのではなく、弱さや不器用さを抱えたまま行動する点が評価される。セーラ自身も、完璧な聖女ではなく、悲しみや怒りを抱えながら自分を守る人間として愛される。印象的な場面が多いのは、キャラクターが“言葉”で人を救ったり傷つけたりする作品だからで、視聴者はそれぞれの発した一言の重みまで記憶に刻み込んでしまう。

[anime-3]

■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング

◆ 音楽が担う役割:物語の“温度差”を抱え込む装置

『小公女セーラ』の音楽は、単に場面を盛り上げるBGMの集合ではなく、視聴者の感情の置き場所を作るための装置として機能している。序盤の学院生活には、優雅さや子どもらしい弾みを感じさせる音色が添えられ、セーラが持つ豊かな想像力や、上流階級的な空気が柔らかく表現される。一方で、転落後の屋根裏部屋の生活に入ると、同じ“少女向けアニメ”の枠でありながら、音の密度はむしろ抑えられ、寒さや孤独が耳に残るような間合いが増える。ここが本作の巧みさで、悲惨さを音で過剰に煽らず、視聴者が画面の冷たさを自分の胸で受け止める余白を残す。そのうえで、ほんの小さな救いの場面では旋律がそっと前に出て、セーラが心を守る瞬間を“音の手触り”として支える。視聴者の感想としてよく語られるのは、「辛い回ほど音楽が優しく聞こえる」「メロディが流れるだけで泣ける」というものだが、それは旋律が名曲だからというだけではなく、物語の厳しさを知っているからこそ、音が救いの象徴として染み込む構造になっているからだ。

◆ オープニングテーマ:『花のささやき』が示す“静かな祈り”

オープニングテーマ「花のささやき」は、作品の第一印象を決める入口として、きらびやかな冒険や派手なヒロイズムではなく、“内面の強さ”を予告するようなトーンを持っている。視聴者は、曲の始まりから「これは賑やかな学園ものではなく、心のドラマを描く物語だ」と自然に受け取ることになる。歌詞は直接的に悲劇を語るのではなく、花や風、ささやきといった柔らかなイメージを通して、セーラの繊細さと芯の強さを同時に感じさせる方向へ働く。曲調も、明るさだけで押し切らず、どこか儚さを残した旋律が、作品全体の“陰影”にぴったり重なる。視聴者の意見としては、「子どもの頃は綺麗な歌だと思っていたが、大人になって聴くと切なくて苦しい」「オープニングから既に泣ける」というものが多い。これは、物語を知った後に聴くと、曲が“セーラの祈り”のように聞こえてくるためで、毎週の始まりにこの歌が流れることで、視聴者はセーラの視点へ心を合わせる準備をしていたとも言える。

◆ エンディングテーマ:『ひまわり』が担う“帰る場所”

エンディングテーマ「ひまわり」は、物語を見終えた視聴者の心を整える“出口”として非常に大きな役割を持つ。『小公女セーラ』は、回によっては胸が重くなるほど厳しい展開が続くため、視聴者は感情を抱えたまま30分を終えることになる。そこでエンディングが、過度に陽気でも過度に暗くもない、少し温かい余韻を残すことで、視聴者に「それでも明日は来る」という感覚を渡してくれる。ひまわりというモチーフは、太陽へ向かう花として、セーラが苦境でも“光のほうを見ようとする”姿と重なる。視聴者の感想には、「エンディングを聴くと安心する」「辛い回のあと、曲が救いだった」という声が多く、作品におけるエンディングの重要性がうかがえる。つまりこの曲は、物語の結末を祝うためというより、毎週の苦しさを見守った視聴者へ“やさしく肩を叩く”ような存在として働いている。

◆ 主題歌の歌唱が生む説得力:声の質感が“セーラの世界”に合う

主題歌は作詞・作曲・編曲といった要素だけでなく、歌唱の声質が作品世界に与える影響が大きい。『小公女セーラ』の主題歌は、力で押し上げる歌い方ではなく、言葉が丁寧に届けられる歌唱が特徴で、視聴者はそこに“上品さ”や“祈り”の雰囲気を感じ取る。セーラの気高さや繊細さを描く作品に対して、声が過剰に派手だと世界観が揺らいでしまうが、本作の主題歌は、感情を強く煽りすぎず、しかし確実に胸へ届くバランスを持つ。そのため、曲単体で聴いても成立しつつ、映像と重なると“物語の一部”として記憶に刻まれる。視聴者が「主題歌を聴くと当時の場面が一気に蘇る」と語るのは、メロディと情景が強固に結びついているからで、作品体験の核に音楽が入り込んでいる証拠だ。

◆ 劇中音楽・挿入曲のイメージ:涙の導線を作りすぎない慎み

挿入曲や劇中BGMに関して、視聴者がしばしば挙げる特徴は、“泣かせに来る音”が露骨ではないことだ。いじめや理不尽が描かれる回で、安易に悲しい旋律を全面に押し出すと、視聴者は「作られた感動」に置いていかれやすい。しかし本作は、場面の空気を冷やすような静けさや、淡い音の重なりで、視聴者が自分の感情を自分で揺らす余地を確保する。逆に、温かいシーンでは甘い音で包み込むのではなく、控えめな旋律が“そっと灯りをともす”程度に留める。だからこそ、音が流れた瞬間に視聴者は「ここは救いの場面だ」と直感でき、そこで涙が自然に出る。視聴者の意見としては、「BGMが控えめなのに印象が強い」「静けさが怖い回がある」というものもあり、音楽が感情の先回りをせず、画面の現実味を支えていたことがうかがえる。

◆ キャラソン・イメージソングという“補助線”の価値

当時のアニメ作品では、主題歌やサントラだけでなく、作品世界を補完するイメージソングが展開されることも多かった。『小公女セーラ』において、仮にキャラソンやイメージ曲が語られるとすれば、その価値は“キャラクターを派手に消費する”方向ではなく、人物の内面を補助線として浮かび上がらせるところにある。セーラのような主人公は、明るいキャラソンで盛り上げるよりも、心情に寄り添う曲のほうが作品に合う。たとえば、セーラの孤独、父への想い、友人への感謝、未来への祈りといった要素は、本編で言葉にしきれない部分があるため、音楽がそれを“別の角度”から伝える役割を果たし得る。視聴者の感想としても、もし関連曲に触れた人がいれば「歌でセーラの気持ちが分かる」「本編と同じくらい胸が痛い」といった受け取り方になる可能性が高い。つまり、イメージソングは“おまけ”ではなく、作品の感情をもう一段深くするための補助教材のような存在になり得る。

◆ 視聴者の記憶に残る聴き方:懐かしさではなく“感情の再体験”

『小公女セーラ』の楽曲は、懐メロ的に消費されるというより、「聴くと当時の苦しさや優しさが戻ってくる」と語られやすい。これは、物語自体が強い感情体験を伴うため、音楽が“鍵”として機能しているからだ。オープニングを聴けば、セーラの視点に入っていく感覚が蘇り、エンディングを聴けば、辛い回のあとに気持ちを落ち着かせた記憶が戻る。大人になって聴き直すと、子どもの頃には分からなかった歌詞の意味が刺さり、当時はただ綺麗だと思っていたメロディが“痛みを抱えた優しさ”に聞こえるようになる。視聴者が語る「音楽だけで涙が出る」は、単なる思い出補正ではなく、作品が刻み込んだ感情を音が再生してしまう現象に近い。

[anime-4]

■ 声優について

◆ 声の演技が支える作品性:泣き叫ばない“感情の積み重ね”

『小公女セーラ』は、出来事だけを追うと非常に苛烈なドラマだが、視聴体験として“胸に刺さる”形に落ち着くのは、声の演技が感情を過剰に煽らず、日々の積み重ねとして丁寧に積層しているからだ。セーラが理不尽に晒される場面でも、常に大声で泣き叫ぶのではなく、言葉を飲み込む沈黙や、震えを抑えた声の端で心の揺れを伝える瞬間が多い。これにより視聴者は、悲劇を“見せられる”のではなく、セーラの内側から一緒に体験するような没入感を得る。児童向け枠でありながら、心理劇として成立しているのは、声優陣が感情の大きさを声量で表現するのではなく、呼吸や語尾の揺れ、間の取り方で人物の芯を描いているためだ。視聴者の感想でも「静かな台詞のほうが泣ける」「怒鳴らないのに痛い」という声が多く、演技が作品の温度を決めていることがうかがえる。

◆ セーラ役の演技:気品・弱さ・芯の三層を同時に鳴らす

主人公セーラの声は、上品さが前面に出るだけだと“現実味のないお嬢様”に見えてしまうし、逆に弱さだけを強調すると“可哀想な子”で終わってしまう。しかし本作のセーラは、気品と傷つきやすさ、そして折れない芯が同居しており、その三層を破綻なく響かせる必要がある。声の演技は、序盤の朗らかさや教養のある口調から、転落後の疲労や空腹で擦れそうになる声まで、段階的に変化していく。ただし、どれだけ追い詰められても、セーラの“言葉の品”は完全には崩れない。視聴者が強く覚えているのは、まさにこの“崩れそうで崩れない”境界線だ。声の震えが入っても、語尾の整え方が残ることで、「セーラが自分を守っている」ことが伝わる。視聴者の意見としては、「声だけでセーラの気高さが分かる」「泣く演技より、堪える演技が凄い」といったものが多く、キャラクターの芯を声で成立させている点が評価される。

◆ ミンチン院長:冷酷さを“怒鳴り”ではなく“論理”で表現する怖さ

ミンチン院長の恐ろしさは、常に狂ったように叫ぶ悪役ではなく、体面と金銭の論理で人を裁く“現実的な支配者”として描かれるところにある。声の演技も、ヒステリックに壊れる瞬間がある一方で、普段は意外と落ち着いた調子で命令を下し、正当化の言葉を並べる場面が多い。この「静かな口調で冷たいことを言う」怖さが、視聴者に強い嫌悪と恐怖を与える。さらに、学院の“品位”を語るときの作った丁寧さと、弱者に向けるときの容赦ないトーンの差が、支配者としての二面性を際立たせる。視聴者の感想で印象的なのは、「声を聞くだけで胃が痛くなる」「優しい口調のほうが怖い」という反応で、演技が単なる悪役の記号ではなく、人間の嫌な現実味を伴っていることが分かる。

◆ ラビニア:少女の攻撃性を“軽さ”で見せるリアル

ラビニアの意地悪は、院長のような大人の支配とは違い、同年代の少女が持つ優越感や嫉妬が剥き出しになる形で現れる。声の演技において重要なのは、彼女を完全な怪物にしないことだ。ラビニアは、取り巻きと笑いながら嫌味を言い、時に甘えた声で周囲を動かし、都合が悪くなると被害者ぶったりもする。この“軽さ”がリアルで、視聴者はより腹が立つ。怒鳴り散らすより、笑いながら刺す言葉のほうが痛い――その痛みを、声のニュアンスが正確に作っている。視聴者の意見としては、「嫌な女の子の演技が上手すぎる」「子どものいじめのリアルさがきつい」というものが多く、キャラクターの嫌悪感が演技の説得力から生まれていることがうかがえる。

◆ ベッキー:素朴さと体温が“屋根裏の現実”を支える

ベッキーの声は、セーラの上品な響きとは対照的に、生活の匂いがする素朴さを帯びている。彼女がいることで、セーラの屋根裏生活は“おとぎ話の苦難”ではなく、労働と空腹の現実に繋がる。演技の魅力は、不器用さや焦りがそのまま声に出るところで、慌てたときに語尾が転んだり、謝るときに息が詰まったりする。これが、画面の寒さを具体的な体感へ変換する。さらに、ベッキーは優しさを“綺麗な言葉”で表現するのではなく、時に荒っぽく、時に泣きそうな声でセーラを守ろうとする。その体温が、視聴者にとっての救いになる。感想としては「ベッキーの声を聞くと安心する」「屋根裏の相棒感が好き」という声が多く、ベッキーの演技が物語の救命具になっていることが分かる。

◆ アーメンガード:気弱さの中の勇気を、声の揺れで表現

アーメンガードは、堂々としたタイプではなく、言葉を探しながら話すような気弱さが特徴として描かれる。声の演技では、早口になったり、言い直したり、声が小さくなったりする揺れが、彼女の性格をそのまま伝える。しかし物語が進むほど、アーメンガードは少しずつ“勇気の声”を出すようになる。怖い相手の前で、震えながらもセーラを庇おうとする瞬間、その声のかすれや息の詰まりが視聴者の心を打つ。視聴者の意見では、「アーメンガードの成長が泣ける」「弱いまま強くなるのが良い」といった評価があり、声の変化がキャラクターの成長曲線と噛み合っていることがうかがえる。

◆ ロッティ:幼さの“真っ直ぐさ”が、残酷さへの反証になる

ロッティの声は、年少の子どもらしい素直さが強く、泣くときは泣き、喜ぶときは弾む。その無垢さが、学院の冷たい空気に対する反証のように機能する。セーラを「ママ」と慕う声には、依存の可愛らしさと、親を求める切実さが同居していて、視聴者は胸を締め付けられる。演技が過剰に作り込まれていない分、ロッティがセーラを呼ぶ声ひとつで、セーラが守るべきものを思い出させる力がある。視聴者の感想としては「ロッティの声が出ると泣く」「幼い子の感情がリアルで刺さる」というものがあり、子どもの声が作品の感情の芯に直結している。

◆ 大人のキャラクター群:社会の冷たさと温かさを“声色”で分ける

本作では、学院の内外に大人が多く登場し、彼らがセーラの運命を左右する。大人たちは、善意だけで動く者ばかりではなく、損得や恐れで判断する者もいる。声の演技は、その社会性を明確にする。温かい人物は言葉の速度が穏やかで、間を取って相手を待つ。一方で冷たい人物は、断定的で、相手が話す余地を与えない。こうした“声の態度”が、視聴者に人物の性格を説明なく理解させる。視聴者は、台詞の内容だけでなく、言い方で「この人は信じていいのか」を感じ取り、セーラと同じ緊張で物語を見ることになる。

◆ 視聴者が語る声優面の魅力:名作劇場らしさの“演技の格”

『小公女セーラ』の声優面が語られるとき、よく挙がるのは「演技が古びない」「感情が自然」という点だ。時代によって流行する演技のテンポや誇張は変わるが、本作の演技は流行に寄りかからず、人物の心理に沿っているため、後年見返しても違和感が少ない。特に、主人公が苦境に置かれる作品では、泣きや怒りの表現が過剰になりがちだが、本作は“堪える演技”が中心に据えられているため、視聴者の胸に残る。結果として、セーラの台詞、ミンチンの冷たい命令、ラビニアの嫌味、ベッキーの励ましが、単なる言葉ではなく“声の記憶”として刻み込まれ、作品の印象をより強固なものにしている。

[anime-5]

■ 視聴者の感想

◆ “楽しい”より先に来る言葉:きつい、苦しい、でも忘れられない

『小公女セーラ』を見た人の感想でまず多いのは、「面白い」というより「胸が痛い」「きつい」「見ていて苦しい」という反応だ。これは作品の欠点ではなく、狙い通りに“体験として刺さる”作りになっていることの裏返しでもある。視聴者はセーラに感情移入しやすい構造の中で、理不尽が積み重なっていくのを見せられるため、気軽な娯楽としての距離が保ちにくい。子どもの頃に見た人ほど、いじめや罰の場面が強烈に記憶に残り、大人になっても思い出すと胃が重くなる、と語ることがある。それでも同時に、「あれだけ辛いのに最後まで見てしまった」「忘れられない作品になった」と言われるのは、苦しさをただ消費させるのではなく、耐える時間の中に小さな救いと人間の品位を描き込み、視聴者が“見届けたい”と思う力を持っているからだ。

◆ セーラへの評価:聖女ではなく“人間として強い”という見方

主人公セーラに対する感想は、「いい子」「健気」という言葉だけでは収まらないことが多い。視聴者は、セーラがただ耐えているのではなく、心の中で必死に自分を保っていることを感じ取る。泣き叫んだり反撃したりしないから弱いのではなく、相手の土俵に乗らずに尊厳を守る強さがある、という評価が目立つ。特に大人になって見返した人は、「子どもの頃はなぜ言い返さないのかと思ったが、あの状況で生き残るにはあれが最善だった」と理解し、セーラの強さが“戦い方の巧さ”でもあると捉える傾向がある。また、セーラが時折見せる怒りや悲しみ、弱音が、完璧な聖女像にしないリアルさとして受け取られ、「理想的な良い子というより、凄く踏ん張っている人間」として共感される。

◆ “悪役”への反応:嫌悪が強いほど、作品の現実味が増す

ミンチン院長やラビニアに対する視聴者の反応は非常に激しく、「大嫌い」「許せない」という感情が語られがちだ。とりわけミンチン院長は、大人であり教育者でありながら、弱い立場になった子どもを搾取する構図を作るため、視聴者の倫理観を直撃する。ラビニアは同年代の少女として、群れを使って追い詰めるタイプのいじめを体現し、見ていて“子どもの世界の残酷さ”が蘇ると語る人も多い。興味深いのは、視聴者がただ憎むだけでなく、「なぜあそこまで歪むのか」「現実にも似た人がいる」と感じ、作品が作り物ではなく、社会の縮図として見えてくる点だ。嫌悪が強いほど、作品は“よく出来たドラマ”として成立してしまう。だからこそ、見返すのが辛いのに、語り継がれてしまう。

◆ ベッキー・アーメンガードへの感想:救いは“大きな奇跡”ではなく“普通の優しさ”

視聴者が心の支えとして語るキャラクターは、セーラを全面的に救うヒーローではなく、日常の中で小さな優しさを積み重ねる存在が多い。ベッキーは、同じ苦労を背負う仲間として、セーラの孤独を和らげる。アーメンガードは、怖くても見捨てないという選択を時々でもすることで、視聴者に「世界が完全に冷たいわけではない」と思わせる。感想としては、「ベッキーがいなかったら見ていられない」「アーメンガードの不器用な優しさに救われる」といった声が多く、救いが派手ではないからこそリアルだと評価される。特に大人になってからは、彼女たちの行動が簡単ではないことが分かるため、「優しい人が損をする世界の中で、それでも優しくするのが凄い」といった見方も強まる。

◆ 子ども時代のトラウマと、大人になってからの再評価

『小公女セーラ』は“トラウマ作品”として語られることがある。子どもの頃に見た人は、屋根裏部屋の寒さ、食事の少なさ、理不尽な罰、集団の悪意などが怖かった、夢に出た、と語ることもある。ただ、それが単なる恐怖で終わらず、大人になって再視聴すると「社会の理不尽を学ぶ教材だった」と感じるケースが多い。つまり、子どもの頃は“怖い・辛い”の感情が先に立ち、大人になると“なぜ怖かったのか”が理解できるようになる。貧困や搾取、権力と体面、集団心理の暴力性など、現実の社会にも存在する仕組みがアニメの中で見えるため、再評価が起きやすい。視聴者の感想としては「今見るとミンチン院長が怖いというより、周りの大人の沈黙が怖い」「いじめの構造がリアルすぎる」といったものが目立ち、作品が時代を越えて“理解の更新”を促すことが分かる。

◆ “世界名作劇場”としての印象:優しさ一辺倒ではない異色作

名作劇場作品には、自然や家族愛、友情を温かく描く作品も多いが、『小公女セーラ』はその中で、意地悪や搾取を正面から描くため、異色作として語られやすい。視聴者は「名作劇場の中で一番辛かった」「でも一番心に残っている」という相反する感想を口にすることがある。これは、辛さがあるからこそ、善意の価値が際立つ構造になっているためだ。セーラが苦しむ時間が長いほど、ベッキーの励ましや小さな親切が強く輝く。視聴者はその対比に心を動かされ、単なる“いい話”よりも深く刻まれる。結果として、名作劇場全体を語るときにも『小公女セーラ』は避けて通れない作品として位置づけられがちになる。

◆ 作品が残したもの:耐える物語が“優しさの意味”を問い直す

視聴者の感想の総体として浮かび上がるのは、「理不尽に耐えること」を礼賛しているだけではない、という点だ。むしろ本作は、耐える側の強さを描くと同時に、「見て見ぬふりをすることがどれほど残酷か」「小さな手助けがどれほど救いになるか」を視聴者に突きつける。だから、セーラを見て泣く人は、彼女の健気さだけでなく、“自分が誰かのミンチンになっていないか”“自分が誰かのベッキーになれるか”まで考えさせられる。作品の感想は、好き嫌いで終わらず、視聴者自身の倫理観や記憶を揺さぶる形で残りやすい。その意味で『小公女セーラ』は、見た人の中に“感情の痕跡”を残し続ける作品だと言える。

[anime-6]

■ 好きな場面

◆ ① “お姫さまごっこ”がただの夢想で終わらない瞬間

視聴者が好きな場面としてよく挙げるのが、セーラが苦しい状況に置かれても「私はプリンセスとして振る舞う」と自分に言い聞かせるような場面だ。ここでの魅力は、現実から逃げるための妄想ではなく、精神を保つための“姿勢”として描かれている点にある。屋根裏部屋で寒さに震え、空腹で力が抜けそうになっても、セーラは言葉遣いを整え、背筋を伸ばし、誰かを恨むより先に自分の尊厳を守ろうとする。視聴者はその姿に、格好良さと痛々しさを同時に感じ、だからこそ心を掴まれる。「強がり」ではなく「自分を壊さないための技術」としての気高さが最も分かりやすく見えるため、この種の場面は“好き”というより“忘れられない”として語られることも多い。

◆ ② 入学当初の“温かい日常”が、後半の救いとして残る

意外に多いのが、セーラがまだ特別寄宿生として学院で過ごしていた頃の、穏やかな日常シーンを好きだという声だ。ロッティをあやしたり、アーメンガードと会話したり、本を読み聞かせたりといった場面は、後半の厳しさを知っている視聴者にとって“戻れない場所”として切なく光る。特に、セーラが誰かの寂しさを見つけて自然に手を伸ばす場面は、彼女の優しさが境遇の変化で失われないことの伏線にもなる。視聴者は、入学当初の幸福が単なる前振りの明るさではなく、セーラの人格が育った土台であり、後半の耐える力の根っこだと感じるため、平凡な会話や微笑みの時間ほど価値が高くなる。

◆ ③ ベッキーと“同じ目線”で笑い合える貴重な時間

屋根裏部屋の場面で支持が高いのは、セーラとベッキーが二人きりで話す時間だ。過酷な労働の合間、ほんの短い休息の中で、二人が小さく笑ったり、未来の話をしたり、食べ物のことを冗談にしたりする瞬間がある。視聴者はそこに、悲惨さを薄めるための軽いギャグではなく、極限でも人間らしさを失わない“呼吸”を感じる。特に好きだと言われやすいのは、セーラが上品さを保ちながらも、ベッキーの素朴な言葉に本気で笑ったり、同じ鍋を囲むような親密さを見せたりする場面で、身分も環境も崩れた後に残る“本物の友情”が見える。視聴者にとって、あの屋根裏が完全な地獄にならないのはベッキーがいるからで、好きな場面として挙げられるのも自然な流れだ。

◆ ④ アーメンガードが勇気を出す瞬間:弱さのまま立つ尊さ

アーメンガードの見せ場は、派手な逆転劇ではなく、恐れながらもセーラの側へ立とうとする瞬間にある。視聴者が好きな場面として語るのは、彼女がうまく言い返せない、声が震える、それでも“見捨てない”選択をするシーンだ。ここには「強い子が弱い子を助ける」という分かりやすい構図ではなく、弱い子が弱いまま、正しさのほうへ寄るという難しさがある。視聴者はアーメンガードに自分を重ねやすく、「私だったら怖くて何もできないかもしれないのに、彼女は一歩出た」と感じて胸を打たれる。好きな場面として挙がるのは、その一歩が大勝利ではなく、ただの“選択”として描かれるからで、日常の倫理を揺さぶる力がある。

◆ ⑤ ロッティがセーラを求める場面:幼さが突き刺す切実さ

ロッティが「セーラママ」と呼び、泣きながら抱きつくような場面は、視聴者の好きな場面としても、辛い場面としても語られる。幼い子どもの真っ直ぐな感情は、学院の冷たい空気の中でむしろ鋭く響く。セーラは自分が苦しいのに、ロッティに対しては優しく受け止め、慰め、安心させようとする。その姿に、視聴者は“母性”というより、人間の根本的な保護欲や、愛情の自然さを見る。好きだと言われるのは、ロッティの無垢さがセーラにとっての支えにもなっていて、セーラが「守られる側」から「守る側」へ移る瞬間がはっきり見えるからだ。

◆ ⑥ “理不尽の中での一言”が世界を変える場面

『小公女セーラ』は、拳で勝つ作品ではなく、言葉が人を救い、言葉が人を殺す作品だ。そのため視聴者が好きな場面として挙げるのは、誰かがセーラに向けてたった一言、真っ当な言葉をかける瞬間であることが多い。たとえば、誰も味方がいない空気の中で「あなたは悪くない」と言われる、あるいはセーラ自身が誰かに「あなたは大丈夫」と言う。そうした言葉は、状況を即座に変える魔法ではないが、人格を守る楔になる。視聴者は、自分も日常で似たような場面に出会うからこそ、その一言の重さを痛感し、「この場面が好き」という形で記憶に残す。

◆ ⑦ 希望の“気配”が差し込む場面:すれ違いが生むもどかしさ

後半に向かうほど、学院の外でセーラに繋がる糸が動き始め、視聴者は「もう少しで救いに届くのに」というもどかしさを味わう。好きな場面として語られるのは、救いがはっきり確定する瞬間よりも、その前段階の“気配”が差し込むシーンであることが多い。遠くから誰かがセーラを探しているらしい、彼女の存在を知る人物が近くにいるらしい、だが当人同士はまだ繋がらない――この焦れったさが、物語の推進力になる。視聴者は長い苦難を見てきた分、その気配だけで胸が熱くなり、次回が待ちきれなくなる。

◆ ⑧ “耐えた時間が報われる”より、“耐えた時間が無駄じゃなかった”と感じる瞬間

視聴者が本当に好きだと語る場面は、華々しい復讐や痛快な逆転ではなく、セーラが耐えたことで守られたものが見える瞬間に集まりやすい。たとえば、セーラが誰かの優しさを信じ続けた結果、ほんの小さな繋がりが生きる、あるいはセーラが最後まで人を踏みにじらなかったことで、救いの受け取り方が綺麗になる。こうした場面は、見ている側にとっても「苦しい回を見続けてよかった」と思える地点で、好きな場面として強く記憶される。

◆ まとめ:好きな場面が“辛さ”と背中合わせで語られる作品

『小公女セーラ』の好きな場面は、単純に爽快な名場面というより、痛みの中に残った温かさや、気高さが揺らがない瞬間として語られやすい。視聴者が思い出すのは、勝ち負けよりも、“人が人として保たれる瞬間”だ。だから好きな場面の話は、必ずと言っていいほど「辛いけど…」という前置きとセットになる。その前置きこそが、本作が単なる懐かしアニメではなく、人生の感情の層に残る作品であることを示している。

[anime-7]

■ 好きなキャラクター

◆ “好き”の方向が一つではない:憧れ・共感・救われた記憶

『小公女セーラ』で「好きなキャラクター」を語るとき、多くの視聴者は単純に「可愛いから」「格好いいから」といった一言では済ませにくい。作品自体が苦難と倫理の物語であり、キャラクターの好き嫌いが、視聴者自身の価値観や経験と強く結びつくからだ。ある人はセーラに憧れ、ある人はベッキーに救われ、ある人はアーメンガードの弱さに自分を重ねる。つまり“好き”は、性能評価ではなく、心のどこに刺さったかの告白に近い。特に本作は、優しさが試される場面が多いので、「好き」という言葉には「こうありたい」「こういう人が身近にいてほしい」という願いが混ざることが多い。ここでは、視聴者が語りやすい代表的な“好き”の型を、キャラクターごとに掘り下げていく。

◆ セーラ:憧れの“気高さ”と、共感の“踏ん張り”が同居する

セーラが好きだという視聴者の理由は、大きく二つに分かれる。ひとつは憧れだ。どれだけ理不尽でも、背筋を伸ばし、言葉遣いを崩さず、他人を恨むだけで終わらない姿に「こんなふうに生きられたら」と思う。もうひとつは共感で、セーラが完璧に強いわけではなく、泣きたいときに泣き、苦しいのに無理して笑う瞬間があるからこそ、「頑張っている人間」として刺さる。視聴者が好きだと語るとき、セーラは“強いヒロイン”というより、“折れないための工夫をしている子”として語られることが多い。特に大人になってからは、セーラの振る舞いが「我慢の美徳」ではなく、「尊厳を守る戦略」だと理解できるようになり、好きが深まるという意見が目立つ。

◆ ベッキー:現実の中で一緒に立つ“相棒”としての人気

ベッキーが好きだという声は、セーラと同じくらい根強い。理由は、ベッキーが“正しさを語る人”ではなく、“一緒に寒さを耐える人”だからだ。セーラを救うヒーローではなく、同じ立場で苦しみ、愚痴を言い、時には泣き、でも最後はセーラの手を離さない。視聴者はそこに、綺麗事ではない友情を感じる。好きな理由としてよく挙がるのは、「素直で優しい」「口は悪いけど本当に味方」「不器用なのに一生懸命」といったもの。特に屋根裏の生活は見ていて辛いが、ベッキーの存在があることで、セーラが“孤独に追い詰められきらない”安心が生まれる。視聴者にとってベッキーは、作品を最後まで見られる理由そのもの、という位置づけになることもある。

◆ アーメンガード:弱いまま優しい、“自分に近い”から好き

アーメンガードが好きだという人は、彼女を「一番感情移入できる」と語ることが多い。セーラのように強く振る舞えない、ベッキーのように現場で支えきれない、でも見捨てたくない――その中途半端さがリアルで、視聴者は自分を重ねやすい。アーメンガードの好きポイントは、勇敢さよりも“揺れながらも優しさを選ぶ”ところにある。怖くて言い返せない、でも心は折れない。周囲に笑われる、でもセーラの言葉を信じて努力する。こうした積み重ねが、視聴者の中で「この子は応援したくなる」という好きに変わっていく。好きな理由としては、「弱いのに優しいのが尊い」「地味だけど一番人間らしい」「成長が泣ける」といった声が多い。

◆ ロッティ:無垢さが“救い”になるタイプの好き

ロッティが好きだという人は、彼女を“癒し”として語るだけではなく、物語の中で重要な役割を持つ存在として評価することが多い。幼いロッティは、学院の冷たい空気を読めない。だからこそ、セーラを慕い続け、セーラの名前をまっすぐ呼ぶ。その無垢さが、理不尽の世界に対する小さな反証になっている。視聴者がロッティを好きだと言うとき、それは「可愛い」だけでなく、「この子の存在があるからセーラが踏ん張れる」という理解を含むことが多い。好きな理由としては、「素直で泣ける」「セーラを必要としているのが切ない」「子どもの純粋さが刺さる」といった声が挙がる。

◆ アメリア先生:好きと歯がゆさが同居する“大人の評価”

アメリア先生が好きだという視聴者は、彼女を手放しで称えるというより、「優しいのに弱い」「守りたいのに守れない」という矛盾ごと抱えて語ることが多い。大人の立場で見返したとき、アメリア先生は“善良な傍観者”になってしまう瞬間があり、そこが歯がゆい。それでも、彼女がセーラに対して態度を変えず、少しでも温度のある言葉をかけ続けることは、作品の中で重要な意味を持つ。好きな理由としては、「おっとりして癒される」「子どもに寄り添う姿勢が本物」「あの環境で完全に悪に染まらないのが救い」という声がある一方、「もっと強く出てほしい」という感情もセットになりやすい。つまりアメリア先生の“好き”は、視聴者の倫理観を刺激する形で成立している。

◆ クリスフォード氏・外部の人物:遅れて来る希望を背負う存在が好き

物語後半でセーラの運命に関わってくる学院外の人物は、「好きなキャラクター」として挙げられることがある。その理由は、彼らが“突然の奇跡”ではなく、“現実の縁”として希望を運んでくるからだ。セーラが耐えている間、外の世界でも何かが動いているという感覚を与え、視聴者に「この苦しみは永遠ではない」と思わせてくれる。好きだと言われるのは、単に助けてくれるからではなく、セーラの父との絆や責任感、探し続ける執念が“人間の誠実さ”として響くからだ。視聴者は、セーラが最後まで自分を守り抜いた上で、この外部の誠実さと繋がることに意味を見出す。

◆ “好き”が語られにくいのに、強烈に残る存在:ミンチンとラビニア

逆説的だが、ミンチン院長やラビニアは「好き」とは言われにくい一方で、「印象に残るキャラ」としては必ず挙がる。視聴者は彼女たちを嫌いながらも、作品の強度を作った存在として認めざるを得ない。感想として多いのは、「嫌いなのに演技も含めて忘れられない」「あの人たちがリアルすぎるから怖い」というものだ。つまり、好意ではなく“作品体験の核”としての存在感が強烈で、好きなキャラ談義の中でも影のように登場する。

◆ まとめ:好きなキャラは、視聴者の“生き方の好み”が出る

『小公女セーラ』の好きなキャラクターは、視聴者がどんな強さに惹かれるかで分かれる。気高さに憧れるならセーラ、現実の相棒を求めるならベッキー、弱さの中の優しさに共感するならアーメンガード、無垢な救いを求めるならロッティ。大人の視点で見れば、アメリア先生のように“善良だが無力”な存在にも感情が揺れる。だからこの作品の“好き”は、単なる推しの話ではなく、「自分はどんな人でありたいか」を映し出す鏡になりやすい。

[anime-8]

■ 関連商品のまとめ

◆ 映像関連:VHS→DVD-BOX→配信・復刻という“世代の橋渡し”

『小公女セーラ』の関連商品でまず軸になるのは映像ソフトだ。放送当時は家庭での録画環境が今ほど一般化していなかった時代でもあり、作品を繰り返し観たい層にとって「公式に手元へ置ける媒体」は特別な意味を持っていた。初期はVHSが中心で、購入用(セル)とレンタル用が混在し、店頭に並ぶ巻構成も“全話を網羅すること”より“人気エピソードを追うこと”を意識した形になりがちだった。VHSは箱の意匠やジャケットの絵柄でコレクション性が生まれやすく、名作劇場系は大人になってから回収し直す層がいるため、後年になっても“揃えたくなる”ジャンルになった。90年代以降はLD(レーザーディスク)で楽しむ層も現れ、画質や所持欲という点で、VHSとは違うコレクター需要が生まれた。そして時代が進むと、全話をまとめて視聴できるDVD-BOXが主役になる。BOX化は、シリーズを“通しで再体験したい”ファンの欲求に直結し、特典ブックレットや解説、パッケージイラストなどが加わることで「保存版」の色合いが強まる。さらに近年は、デジタルで視聴できる環境が広がり、配信やリマスターなど“持つ”から“アクセスする”方向にも選択肢が増えた。映像関連は、こうした媒体の変遷そのものが「作品が世代を越えて生き残る仕組み」になっている。

◆ 書籍関連:原作小説・児童書から、アニメ周辺の“資料”へ

書籍系は大きく二系統に分けられる。ひとつは原作『小公女』そのものだ。児童文学として定番であるため、出版社や翻訳の違い、挿絵のテイスト、装丁の雰囲気など、同じ物語でも“本の個性”で選ぶ楽しみがある。アニメを入口に原作へ戻る人も多く、「セーラの物語を別の形で読み直す」需要は根強い。もうひとつはアニメ周辺の書籍で、放送当時のアニメ雑誌記事、特集ページ、ピンナップ、設定画、ムック本などの“資料系”が中心になる。名作劇場作品は、キャラクター商品を大量に展開するジャンルというより、作品そのものの評価が高いため、資料系は「当時の熱量を保存するもの」として価値が出やすい。さらに、フィルムコミック的な形(アニメの場面写真やコマ割りで追う形式)が出る場合、映像を持っていない人にとって“もう一つの視聴体験”になり、物語を手元で追える媒体として人気が出る。書籍関連は、派手なグッズ以上に「物語を理解し直す」「当時の空気を取り戻す」方向の需要が強いジャンルだと言える。

◆ 音楽関連:主題歌・サントラ・復刻盤が“記憶のスイッチ”になる

音楽関連は、主題歌のシングル(EP盤、後年のCD化)を中心に、BGMをまとめたサウンドトラック、時代によってはカセットや復刻CD、デジタル配信が絡んでくる。『小公女セーラ』は物語の感情強度が高く、主題歌の旋律が“作品を思い出す鍵”として機能するため、音楽は単体商品としても価値が出やすい。特に当時のレコード文化では、ジャケットイラストや歌詞カードの存在がコレクション性を高め、後年になっても「盤で持ちたい」という層が一定数いる。サントラは、劇中の静かな曲、寒さを感じさせる音、救いの場面の旋律などがまとまることで、「映像がなくてもセーラの時間が戻ってくる」という体験を提供する。復刻盤では、ボーナストラックや別バージョン収録、ブックレットの解説が付くことが多く、単なる再販以上に“資料価値”が生まれやすい。音楽関連は、作品の辛さと優しさを聴覚で再体験するためのアイテムとして、長く支持される傾向がある。

◆ ホビー・おもちゃ:大量展開より“生活に寄り添うグッズ”が中心になりやすい

ロボットアニメや変身ヒーロー作品のように玩具ギミックが軸になるタイプではないため、『小公女セーラ』のホビー領域は“遊び道具”というより“作品を身近に置く”方向に寄りやすい。たとえば、キャラクターを描いた小物、飾れるイラスト系グッズ、軽いマスコット類などが中心になりやすい。名作劇場作品は親子で見られる一方、グッズ購入の主戦場は子ども向けの玩具売り場というより、書店や文具売り場、アニメショップ的な場所へ寄ることが多い。結果として、ホビーは“豪華な立体物”よりも、絵柄を楽しむ平面系や、生活の中でふと作品を思い出せるアイテムに比重が置かれる。後年になってからは、懐かし需要で復刻デザインのグッズや、展示イベントに合わせた限定アイテムが出るケースもあり、当時買えなかった世代が“大人買い”する対象になりやすいのも特徴だ。

◆ 文房具・日用品:名作劇場グッズの王道ジャンル

アニメグッズとして最も現実的に流通しやすいのが文房具・日用品だ。下敷き、ノート、鉛筆、消しゴム、筆箱、シール、メモ帳といった学用品は、子どもが日常で使えるため、キャラクター作品の入り口として非常に強い。『小公女セーラ』の場合、絵柄は派手なアクションよりも人物の表情や衣装、学院の雰囲気を活かしたものが映えるため、可憐なデザインが中心になりやすい。さらに日用品では、ハンカチ、コップ、ランチ用品、巾着、タオル、ポーチといった“家の中で使える”アイテムが定番になる。視聴者が成長してからも、こうした日用品は「実用しながら懐かしめる」ため、収集より“使う楽しみ”として残りやすい。

◆ 食玩・お菓子・販促系:短期流通ゆえの希少性が出やすい

食玩やお菓子関連は、流通期間が短く、消費される前提の商品であるため、現存品は希少価値が出やすい。シールやカードがおまけとして付くタイプ、パッケージにキャラクターが印刷された菓子、キャンペーンで配られる景品などは、当時は“子どもの日常の中で消えていくもの”だったからこそ、後年になるとコレクターが探す対象になる。『小公女セーラ』のような作品の場合、作中の雰囲気を活かした上品なデザインや、セーラのイラストが丁寧に描かれた販促物が人気になりやすい。こうした分野は、作品を深く好きな層が「当時の空気まで欲しい」と思うときに刺さり、イベント配布品や店頭POP、応募者プレゼントなどが“実用品以上の記念物”として扱われる。

◆ ゲーム・ボードゲーム:派生があるとしたら“物語体験型”が相性良い

『小公女セーラ』はバトルや競技の作品ではないため、もしゲーム化やボードゲーム化があるとすれば、対戦性よりも“物語を追う体験”に寄るほうが相性が良い。すごろく形式でエピソードを巡る、カードで場面を集める、簡単なクイズで進めるといった形なら、名作劇場系の雰囲気に馴染む。視聴者の関連商品イメージとしては、派手なアクション玩具よりも、ストーリーを思い出しながら遊べる軽いゲームのほうが納得感がある、という声が多い。実際に当時のキャラクター商品文化では、人気作品にすごろくやカードゲームが出ることは珍しくなく、本作でも“もしあるならこの方向”という語られ方をしやすい。

◆ 収集傾向のまとめ:目的は“所有”より“再体験”になりやすい

『小公女セーラ』の関連商品全体を俯瞰すると、コレクターが求めるのは派手な数量ではなく、「もう一度あの物語を自分のペースで体験したい」という欲求に尽きる。映像ソフトは全話を追うため、書籍は物語を読み直すため、音楽は感情を呼び戻すため、文具や日用品は生活の中にそっと作品を置くため。だからこの作品の関連商品は、ファンの年齢が上がるほど価値の出方が変わり、“子どものおもちゃ”から“人生の記憶の保管庫”へと意味が移っていく。まさに名作劇場らしい、長く付き合える関連商品の姿がここにある。

[anime-9]

■ オークション・フリマなどの中古市場

◆ 中古市場の特徴:名作劇場系は“量より状態”で価値が決まる

『小公女セーラ』の中古市場は、派手に大量流通して価格が乱高下するタイプというより、「出るときは出るが、良コンディションが安定して見つかるわけではない」という性格を持ちやすい。理由は単純で、作品のファン層が“懐かしさで一度買って終わり”ではなく、「保存しておきたい」「思い出ごと残したい」という意識を持ちやすいからだ。その結果、同じ商品でも状態差が価格差に直結し、帯・ブックレット・外箱・特典の有無で取引の納得感が大きく変わる。特に名作劇場は“画面の綺麗さ”だけでなく“当時の空気を持つ物”に価値が乗りやすいため、経年変化(ヤケ、スレ、臭い、カビ、ケース割れ、紙の波打ち)を嫌う層がはっきり存在する。フリマでは相場より安く出ることもあるが、説明が簡素で見落としも起きやすく、オークションでは競り上がる代わりに写真や情報が比較的揃う傾向がある……といった“売り場ごとの癖”を理解すると、失敗が減りやすい。

◆ 映像関連:VHS・LDはコレクター向け、DVD-BOX系は“完品”が強い

映像ソフトは中古市場でも中心カテゴリだが、媒体によって意味合いが変わる。VHSは「当時物を持つ」価値が主になり、再生できるかどうか以上に、ジャケットの色味や背表紙の退色、シール跡、レンタル落ちの加工(管理ラベル・刻印・ケース差し替え)が評価を左右する。レンタル落ちは安価に出やすい一方、コレクション目的の人は敬遠しがちで、結果としてセル版・美品のほうが長期的に強い。LDは“好きな人が買う”媒体なので出品数は多くないが、盤面の傷やジャケットの痛み、帯の有無が重視され、保管状態が良いものほど納得の値が付きやすい。DVD-BOXや単巻DVDは、「視聴目的」と「保存目的」が同時に成立するため、需要が安定する。特にBOXは外箱・ディスク全数・ブックレット・帯などが揃っている“完品”が評価されやすく、欠品があると一気に買い手が絞られる。逆に言えば、欠品ありは狙い目になり得るが、後から欠品を埋めるのが難しいことも多いので、視聴派か収集派かで判断軸が分かれる。近年は配信で見られる環境が増えても、「手元に置きたい」層は消えないため、相場はゼロにはならず、“程度の良い個体が出たときにだけ跳ねる”動きをしやすい。

◆ 書籍関連:原作本は版違いが沼、当時の雑誌・ムックは“資料価値”で上がる

書籍は二層に分かれる。原作『小公女』系は流通量が比較的多いが、訳者・出版社・挿絵・装丁が違うだけで別物として集める人が出てくるため、“安く買える入口”であると同時に“版の違いを追い始める沼”にもなる。状態面では、函入り・ハードカバー・復刻装丁などは保存目的で選ばれやすく、紙のヤケや書き込みがあると一気に評価が落ちる。一方、アニメ周辺の雑誌記事、当時の特集号、ムック、設定資料的な本が存在する場合は、こちらのほうが市場での熱が上がりやすい。理由は「もう新しく増えない資料」だからで、ピンナップや綴じ込み付録が揃っている個体、表紙が作品回の号、特集ページの欠損がない個体などは“読み物”を超えて“資料”として扱われる。フリマでは、出品者が価値を把握していないこともあり、タイトルに作品名が入っていない出品(「昔のアニメ雑誌まとめ」など)に混ざっているケースがある反面、状態の説明が弱いことも多いので写真確認が重要になる。

◆ 音楽関連:主題歌シングルとサントラは“帯・ブックレット・盤質”が命

音楽は、主題歌シングル(EP/レコード、後年のCD)とサウンドトラックが中心になりやすい。レコードはジャケットの角潰れ、リングウェア、帯の有無が価格に直結し、盤面の反り・傷は致命傷になりやすい。CDは帯の有無、ケースのヒビ、ブックレットの折れやシミが評価点になり、特に帯は「あると嬉しい」ではなく「揃っていて当然」と見る層がいるため、同じ盤でも差がつきやすい。サントラは作品の感情を呼び戻すアイテムとして需要が残りやすく、復刻盤・再販盤があると相場が落ち着く一方、初版帯付きや特典付きは別ラインで評価されがちだ。フリマだと「まとめ売り」で相場より安く手に入ることもあるが、盤の状態確認が甘い出品もあるので、擦り傷・再生確認・タバコ臭などのチェックが重要になる。

◆ ホビー・文房具・日用品:残存数が少ないほど強い、未使用は別格

この作品のグッズ類は、派手な大型玩具よりも紙物・文具・日用品が中心になりやすく、ここが中古市場で“刺さる人には刺さる”領域になる。下敷き、シール、便箋、ノート、メモ帳、ハンカチ、巾着などは、当時は使って消える前提だったため、未使用・デッドストックは希少性が高くなりやすい。反対に使用済みは当然安くなるが、コレクターは「未使用」「袋入り」「台紙付き」「当時のバーコードや注意書きが残っている」など“そのままの時間”に価値を見出すため、ここで価格差が大きくなる。さらに、紙物は日焼けや湿気の影響が強いので、写真映えする美品は競争になりやすい。ロット売り(まとめ売り)は、単価が下がる代わりに“当たりが混ざる”可能性があり、コレクターはそこを狙うことがある。

◆ 当時の販促物・小物類:ポスター、チラシ、応募券などは“出た時が買い時”

中古市場で最も読みづらいのは、販促ポスター、店頭チラシ、応募者プレゼントの台紙、当選通知、キャンペーン品などの“公式かつ一過性のもの”だ。これらはそもそも市場に出る回数が少なく、相場が形成される前に買い手が付くこともある。評価軸は状態がほぼ全てで、折れ・ピン穴・テープ跡・退色は大きく響く。逆に、筒保管されていたポスターや、折らずに残っていたチラシなどは、それだけで希少性が跳ね上がりやすい。こうしたアイテムは、探しても出ない期間が長くなることがあるため、「出た時に決断できるか」が勝負になる。ただし“希少=高価=正解”ではなく、保管スペースや劣化リスクも含めて、自分のコレクション方針に合うかを見極める必要がある。

◆ 価格のブレを生む要因:完品・付属品・匂い・保管環境の差

中古相場がブレる理由は、作品人気そのものというより“個体差”だ。外箱の角潰れ、帯、ブックレット、解説書、特典、応募券、初回仕様のシールなど、付属品の有無がセット価値を決める。さらに見落とされがちなのが匂い(タバコ、カビ、香水、ペット)で、紙物や布物は匂いが残りやすく、匂いに敏感な層は購入を避ける。湿気由来の波打ちやカビ斑点、ディスクやテープの劣化も同様で、写真だけでは判断しづらい。フリマでは「状態の主観」が強く、オークションでは「状態の記載が丁寧な出品者ほど競りやすい」という傾向が出る。結果として、同一商品でも“説明が丁寧で写真が多い=信頼がある=高く売れる”という構造が生まれる。

◆ 探し方のコツ:キーワード分岐と“まとめ売り”の使い分け

中古市場で見つけやすくするには、作品名だけでなく、媒体名(VHS/LD/DVD/サントラ/EP/下敷き等)、シリーズ名(名作劇場系の括り)、さらには“誤字・略称”も視野に入れると幅が広がる。フリマでは「世界名作劇場 まとめ」「昭和 アニメ 文房具」などの大枠出品に混ざることがあり、オークションでは「型番」「JAN」「発売元表記」まで拾えると特定が速い。狙いが“視聴”なら欠品ありやレンタル落ちでも割り切れるが、狙いが“保存”なら完品・美品一本釣りのほうが結果的に安く済むこともある。まとめ売りは一見お得でも、不要品の処分や保管コストが増えるので、買う前に「自分の最終形」を決めておくとブレにくい。

◆ 中古市場のまとめ:『小公女セーラ』は“心の保管庫”を集める市場

結局のところ、この作品の中古市場は「最安で揃える」より「納得できる形で残す」に価値が寄りやすい。映像は全話を再体験するため、音楽は感情を呼び戻すため、書籍や資料は当時の熱を取り戻すため、文具や紙物は生活の中に作品を置くため。だから相場は、人気の波よりも“状態と完品度”で決まりやすく、良い個体に出会ったときにだけ強く動く。『小公女セーラ』を探すという行為そのものが、作品をもう一度自分の時間に迎え入れる作業になっていて、そこに中古市場ならではの面白さと難しさが詰まっている。

[anime-10]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

世界名作劇場 メモリアル音楽館::小公女セーラ [ (アニメーション) ]

評価 4.2

評価 4.2小公女セーラ (10歳までに読みたい世界名作 07) [ フランシス・H・バーネット ]

評価 4.8

評価 4.8【中古】 小公女セーラ 11/フランシス・ホジソン・バーネット,本橋浩一(制作),樋口康雄(音楽),島本須美(セーラ),向殿あさみ(..

【中古】小公女セーラ / BurnettFrances Eliza Hodgson (単行本)

評価 5

評価 5【中古】 小公女セーラ 気高さをうしなわない小さなプリンセス 10歳までに読みたい世界名作7/フランシス・ホジソン・バーネット(著者)..

【中古】 小公女セイラ / フランシス・ホジソン・バーネット, 河原 れん / SDP [単行本(ソフトカバー)]【メール便送料無料】【最短翌..

小公女セイラ リトルプリンセス [ フランシス・エリザ・バーネット ]

評価 4.2

評価 4.2小公女セーラ Vol.11(最終巻) [DVD]

評価 4.75

評価 4.75![世界名作劇場 メモリアル音楽館::小公女セーラ [ (アニメーション) ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2556/4988001972556.jpg?_ex=128x128)

![小公女セーラ (10歳までに読みたい世界名作 07) [ フランシス・H・バーネット ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0788/9784052040788.jpg?_ex=128x128)

![【中古】 小公女セイラ / フランシス・ホジソン・バーネット, 河原 れん / SDP [単行本(ソフトカバー)]【メール便送料無料】【最短翌..](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/comicset/cabinet/07111183/bkt3bk2vjo8s8yeg.jpg?_ex=128x128)

![小公女セイラ リトルプリンセス [ フランシス・エリザ・バーネット ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0671/9784903620671.jpg?_ex=128x128)

![小公女セーラ Vol.11(最終巻) [DVD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/guruguru2/cabinet/057/bcba-405.jpg?_ex=128x128)