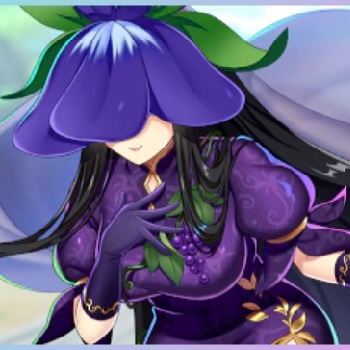

【ぱいそんきっど】東方project「ルーミア2」アクリルキーホルダー

【名前】:ルーミア

【種族】:妖怪

【活動場所】:一日中ふよふよ飛んで過ごしている。

【二つ名】:宵闇の妖怪、暗闇に潜む妖怪、辺りが暗くなる妖怪

【能力】:闇を操る程度の能力

■ 概要

● 幻想郷の闇をまとう小さな妖怪

『東方Project』に登場するキャラクター、ルーミアはシリーズ初期からその存在を知られる闇を司る妖怪であり、人間の世界と幻想郷との境界がまだ曖昧だった頃から生き続ける存在とされている。彼女は「暗闇を操る程度の能力」を持ち、その名の通り、自身の周囲を漆黒の闇で包みこむ力を持っている。幻想郷において闇は単なる光の欠如ではなく、しばしば人の恐怖や無知を象徴するものであり、ルーミアはまさにその“原始的な恐怖”の化身といえるだろう。 シリーズ第一作『東方紅魔郷 ~ the Embodiment of Scarlet Devil.』で初登場した彼女は、プレイヤーが最初に遭遇する敵ボスとして、幻想郷の世界観の入口を飾る役割を担っていた。つまり、彼女の登場は「幻想郷という異世界に踏み込む最初の試練」として位置づけられており、作品全体の導入部を彩る重要な存在となっている。

● シンプルな立ち位置に隠れた深い存在感

ルーミアは物語上のメインキャラクターというより、むしろ“世界の空気”を象徴するようなポジションにある。彼女は特定の目的や野望を持たず、気まぐれに行動しているように見えるが、それがかえって彼女の神秘性を際立たせている。多くの東方キャラが強力な力を持ちつつも人間的な性格や背景を持っているのに対し、ルーミアはその単純な「闇を操る妖怪」という要素のみで深い印象を残す存在だ。 特にファンの間では、彼女が常に闇の中に包まれているという描写が象徴的に語られる。姿は幼く愛らしい少女のようでありながら、その笑顔の裏には何か底知れぬ不気味さが潜む。こうした二面性が、ルーミアというキャラクターを単なる“序盤の敵”にとどめず、シリーズ全体の中でも独自の存在感を放つ理由となっている。

● 名前の由来と語感が生む印象

彼女の名前「ルーミア(Rumia)」は、光を意味する“Luminous”と闇を意味する“Darkness”を対比させたような響きを持ち、どこか矛盾した印象を与える。その発音の柔らかさと可愛らしさは、彼女の見た目の無邪気さと一致する一方で、実際の能力が“闇を操る”というギャップを強調している。この語感の美しさと内包された不気味さのバランスが、ファンの心を捉えて離さない魅力の一つである。 ZUN氏によるデザインもまた、そのギャップを意識したものだと考えられている。赤いリボンが印象的な金髪の少女――だが、彼女を包むのは常に光を拒絶する闇。可愛らしさと不穏さが同居するその姿は、幻想郷という世界の“美と恐怖の調和”を象徴している。

● ルーミアの立ち位置と物語的意味

『紅魔郷』におけるルーミアは、幻想郷へ足を踏み入れた人間や妖怪たちが最初に出会う“壁”のような存在だ。プレイヤーは彼女と戦うことで、「この世界はただの可愛いファンタジーではない」という事実を知る。彼女の放つ弾幕は緩やかでありながら、油断すれば致命的な一撃を与える――まるで幻想郷そのものが、優しく見えても一歩間違えば命を奪う危険な世界であることを示すメタファーのようである。 また、彼女のセリフや立ち居振る舞いは、どこか飄々としていて掴みどころがない。戦う理由も明確でなく、ただ“そこにいたから”戦うという印象を与える。これもまた、幻想郷における妖怪たちの本質――すなわち“理屈ではなく存在そのものが人を脅かす”という概念を体現している。

● 東方シリーズにおける初期妖怪の象徴

ルーミアは『紅魔郷』以降、直接的な物語的進展こそ少ないが、シリーズ全体の中では“初期東方の象徴”として語られることが多い。初期作品特有の素朴さ、どこか牧歌的でありながらも幻想的な空気感を体現している存在である。ZUN氏自身が後の作品で世界観を広げる中でも、ルーミアのようなキャラクターは“原点の香り”として多くのファンの記憶に残っている。 さらに、彼女の「夜を歩く妖怪」という設定は、幻想郷という閉ざされた世界が持つ“人の知らぬ闇の部分”を象徴している。彼女は単なる敵キャラではなく、“人間が見ようとしないもの”の具現化であり、だからこそいつまでも語り継がれる存在なのだ。

● ファンに愛される理由

ルーミアは、単純な設定ながら不思議な魅力を持つ。彼女の口癖「そーなのかー」は、その無邪気さと天然さを象徴する一言であり、シリーズ全体を通しての名フレーズとして定着している。この短い一言には、幻想郷の理不尽さを受け入れるかのような無頓着さと、深い哲学性すら感じられると評されることもある。 また、彼女は同人界や二次創作の世界で極めて人気が高く、ファンアートや漫画、音楽アレンジなどさまざまな形で描かれ続けている。特に“暗闇に浮かぶ金髪の少女”というビジュアルはクリエイターたちの創作意欲を掻き立てる要素に満ちており、ルーミアという存在そのものが「幻想郷の詩的象徴」として機能している。

● “影のヒロイン”としての再評価

シリーズが進むにつれ、初期登場キャラクターの中には出番が減った者も多いが、ルーミアの場合はその“謎”の多さゆえに、長年にわたり注目され続けている。彼女の能力や過去、赤いリボンの正体など、ファンの間で語られる仮説は尽きない。そのため、近年では彼女を「影のヒロイン」として再評価する動きもあり、特に二次創作においては物語の中心に据えられることも増えている。 ルーミアの存在は、単なる初期の敵キャラにとどまらず、東方Projectという作品群全体が持つ“余白の美学”を象徴している。明確な説明や設定を与えず、プレイヤーやファンの想像に委ねる――その余白こそが、ルーミアの最大の魅力といえる。

● 闇の奥に光を見る

ルーミアというキャラクターを通じて、ZUN氏が提示しているテーマの一つに「恐怖と魅力の共存」がある。彼女の闇は決して絶望ではなく、むしろ人が光を見出すために必要な対比として描かれている。つまり、彼女は“闇の中の光”という逆説的な象徴なのだ。幻想郷の世界が人間社会の裏側に存在する“もう一つの真実”を描いているように、ルーミアもまた、人間の心の奥に潜む“未知への憧れ”を具現化した存在といえる。

[toho-1]■ 容姿・性格

● 無邪気で小柄な金髪の少女

ルーミアの外見は、一見して幼さを感じさせる小柄な少女である。彼女は金色の髪を短く整え、丸みのあるシルエットが特徴的だ。服装は黒を基調としたワンピースに白いブラウスを重ね、胸元には赤いリボンを結んでいる。この「黒と赤と白」という三色のコントラストが、彼女の象徴的な配色であり、闇と光の対比をそのまま体現している。 特に印象的なのは、頭の後ろに浮かぶ赤いリボンである。まるで自分の意思を持つかのようにふわりと漂うこのリボンは、単なる装飾品ではなく、彼女の存在そのものを示す“封印”や“象徴”ではないかという解釈がファンの間で広く語られている。このミステリアスな装飾こそが、彼女を他の妖怪少女たちとは一線を画す存在にしている。

● 幼さと妖しさの同居するデザイン

ZUN氏によるキャラクターデザインは、シンプルでありながら深い印象を与える構成となっている。ルーミアは、どこか人形のような整った顔立ちをしており、瞳は明るい赤色をしている。 この“幼い顔立ち+紅い瞳+闇の力”という組み合わせは、東方Projectにおける“可愛さと恐怖の境界”を巧みに描いたものだ。彼女が無邪気に笑っている時でさえ、その背後には漆黒の闇が広がり、プレイヤーは本能的に“この子はただ者ではない”と感じる。 また、初登場時の立ち絵は、やや無表情でありながら柔らかさを残す絶妙なバランスで描かれている。後年の作品やファンイラストでは、微笑んだり、いたずらっぽい表情を浮かべる姿が多く描かれており、キャラクターの印象も少しずつ“人懐っこい妖怪”として定着していった。

● 闇をまとう少女の雰囲気

ルーミアの周囲を包む闇は、常に彼女の一部として描かれる。この“闇”は視覚的な表現にとどまらず、彼女のキャラクターそのものを形作る重要な要素だ。光を遮断する暗黒の球体のような領域の中に立つ彼女は、まるで世界から切り離された存在であり、そこには静寂と孤独が漂う。 しかし、その孤独感が彼女の魅力の核心でもある。闇の中にいながらも、どこか寂しげではなく、むしろ気ままに楽しんでいるように見える――このアンバランスさが、ルーミアというキャラクターの奥深さを生み出している。ファンの間では「闇を楽しむ少女」「夜の散歩者」といった呼び名もつけられ、彼女の世界観的存在感を象徴している。

● 性格:あどけなさと無関心の混在

ルーミアの性格は、一言で表すと“無邪気で気まぐれ”。彼女は好奇心の赴くままに行動し、あまり深く物事を考えないタイプの妖怪である。ZUN氏の公式テキストでも「人を襲うことはあるが、あまり執着しない」とされており、捕食者というよりは遊び半分で行動しているような印象を与える。 しかし、その裏には“根源的な妖怪らしさ”が潜んでいる。ルーミアは人間に敵意を持つわけではなく、ただ「闇に惹かれる性質のままに存在している」。つまり、彼女の行動は理屈ではなく本能であり、そこに悪意も善意もない。この“目的のなさ”こそが、彼女を幻想郷の中で最も妖怪的な存在の一人にしている。

● 言葉遣いと口調に表れる個性

彼女の代名詞とも言えるセリフ「そーなのかー」は、東方シリーズの中でも特に有名なフレーズだ。戦闘中のセリフとして発せられるこの一言には、どこか他人事のような軽さと、底知れぬ余裕がある。この言葉遣いが、彼女の天真爛漫さと浮世離れした感覚を同時に表現しており、ファンの心を強く惹きつけている。 また、他のキャラクターとの掛け合いにおいても、ルーミアはあまり感情を大きく揺らさず、常にマイペースを貫く。例えば博麗霊夢や霧雨魔理沙のような人間と対峙しても、彼女は恐れも敵意も見せず、ただ淡々とした調子で会話を交わす。その無頓着な態度がかえって不気味さを増し、「この子は何を考えているのか分からない」という印象を残す。

● 他キャラクターとの対比で見える性格

東方Projectの登場人物の多くは、明確な動機や個性を持って行動する。例えば、霊夢は巫女としての責務を果たし、魔理沙は知識欲と競争心に突き動かされている。しかし、ルーミアにはそうした「目的」や「理念」が見当たらない。 彼女はただ闇の中を歩き、気が向いたときに人間と遭遇する。言い換えれば、“存在しているだけで物語を構成してしまう”キャラクターなのだ。だからこそ、他のキャラが持つ人間味と対照的に、ルーミアは“妖怪的な純粋さ”を際立たせている。この純粋さは、幼さの裏に潜む“自然界の恐怖”を想起させる要素でもある。

● ファンによる多様な性格解釈

公式の描写が少ないことから、ファンの間ではルーミアの性格に多様な解釈が存在する。ある者は彼女を“無垢で可愛い存在”と捉え、またある者は“闇に棲む捕食者”として描く。中には“封印された古代の大妖怪”という設定を与える創作もあり、その解釈の幅広さが彼女の人気の一因となっている。 特に二次創作では、彼女が日常生活を送るほのぼのとした作品から、暗く幻想的なホラー風の解釈まで、さまざまな形で表現されている。つまりルーミアは、“物語を受け止める器”のようなキャラクターであり、見る者の感性によってその性格が変わる柔軟な存在なのだ。

● “闇”と“子どもらしさ”の同居が生む魅力

ルーミアのキャラクター造形において最も重要なのは、子どものような純粋さと、闇という象徴的モチーフの共存である。 彼女は無邪気に笑いながらも、夜道を歩く者を恐れさせる。彼女自身は悪意を持たないが、存在そのものが人にとっての脅威になる――それはまさに、妖怪という存在の本質であり、東方シリーズ全体の哲学を映し出している。 ZUN氏が描く“人と妖の曖昧な境界”というテーマにおいて、ルーミアはその代表例とも言える。闇の中に光を見つける者もいれば、光を失う者もいる。ルーミアはその両方を静かに見つめる観察者のような存在なのだ。

● 闇を纏う微笑みの象徴性

最終的に、ルーミアの性格を一言で表すならば、“闇の微笑”だろう。彼女の笑顔はどこか無垢でありながら、光を拒む静けさを持つ。その笑みは人を惹きつけ、同時に距離を置かせる――まるで夜の森の囁きのようだ。 この二面性が、彼女を東方Projectの中でも特に詩的な存在へと昇華させている。無邪気で、無垢で、そしてどこか寂しげ。ルーミアはまさに、幻想郷に潜む“永遠の黄昏”そのものを体現しているのである。

[toho-2]■ 二つ名・能力・スペルカード

● 二つ名「宵闇の妖怪」に込められた意味

ルーミアに与えられた二つ名は「宵闇の妖怪」。この言葉は、単に夜の闇を指すものではなく、太陽が沈みきる前の、まだ微かに光が残る時間帯――すなわち“光と闇の境界”を象徴している。 東方Projectの世界観では、境界という概念が非常に重要である。人と妖、現実と幻想、光と闇、生と死。その狭間にこそ幻想郷は存在しており、ルーミアの二つ名はまさにその境界を体現していると言える。 彼女は完全な暗黒の中にいるわけではなく、常に「宵の薄明かり」を背にしている存在だ。つまり、彼女は“闇そのもの”ではなく、“闇へ沈みゆく瞬間”を生きる妖怪なのだ。この中間的な立ち位置が、彼女の神秘性を際立たせている。

● 能力:「闇を操る程度の能力」とは何か

ルーミアの持つ能力は「闇を操る程度の能力」。一見するとシンプルだが、東方世界の文脈においてこの力は非常に抽象的であり、多義的な意味を含んでいる。 表面的には、彼女の周囲を暗闇で覆い、視界を奪うという実際的な能力として表現される。しかし、幻想郷における“闇”とは、物理的な暗さだけでなく、恐怖・無知・忘却といった人間の心理的闇も指す。したがって、ルーミアの力は“人の心の闇”にも干渉しうる潜在的な力だと考えられている。 つまり彼女は、人間の「見たくないもの」「思い出したくないこと」を闇に包み込む存在ともいえる。この能力が具体的にどこまで影響を及ぼすかは明言されていないが、ファンの間では「彼女の周囲にいるだけで気分が沈む」「心の中の闇を映し出される」といった解釈も生まれている。

● 闇の性質と象徴性

ルーミアの闇は、他のキャラクターが持つ炎や氷、風のような自然的エネルギーとは違い、“存在そのものを消す”ような力だ。 この力は光を吸い込み、音すらも飲み込むかのように描かれる。彼女が本気でこの力を使えば、自身の姿も、周囲の景色も完全に消え失せるだろう。しかし、彼女がそうした危険な行動をとらないのは、単に興味がないからだ。彼女の気まぐれさが、幻想郷の均衡を保っていると言っても過言ではない。 また、“闇を操る”という表現には哲学的な深みもある。闇は本来、操る対象ではない。光がなくなれば自然と生じるものであり、人為的にコントロールできるものではない。それを自在に操るということは、彼女が“光の支配から逸脱した存在”であることを意味している。すなわち、彼女は幻想郷における“秩序外の存在”――人間が制御できない自然の一側面なのだ。

● 弾幕における表現:暗闇の中の美

東方シリーズにおける弾幕は、キャラクターの能力や性格を象徴する表現手段でもある。ルーミアの弾幕は、単純でありながらもどこか幻想的で、彼女の“闇”のイメージを的確に映し出している。 代表的な攻撃パターンでは、画面全体を暗くしてプレイヤーの視界を奪い、その中で緩やかに漂う弾幕が美しい光跡を描く。この演出は、まさに「闇の中に輝く光」という彼女の存在テーマそのものであり、プレイヤーに独特の緊張感を与える。 彼女の弾幕は、派手さではなく“静かな恐怖”を演出することに重点が置かれており、戦闘がまるで夜の儀式のような雰囲気を持っている。闇の静寂の中で、光の粒が舞う――それは彼女自身が「光を憎みながらも、光を内包する存在」であることを暗示している。

● スペルカード一覧とその意味

ルーミアの使用するスペルカードには、彼女の能力や性格が如実に現れている。以下に代表的なものを挙げ、それぞれの象徴的な意味を解釈してみよう。

「夜符『ナイトバード』」

彼女の最も有名なスペルカードであり、名前の通り夜を舞う鳥をイメージしている。弾幕は流れるような曲線を描き、静寂の中を旋回する光の群れが幻想的な美を生み出す。このカードは、ルーミアが“夜の使者”であることを示し、闇の中を自由に飛び回る姿を象徴している。

「闇符『ディマーケイション』」

“Demarcation(境界線)”という言葉が示す通り、光と闇の境界を操作するスペル。画面上に広がる闇と光の模様が交錯し、プレイヤーはその曖昧なラインを読み解くように立ち回る必要がある。このカードは、彼女の存在が“世界の境界”に立つことを明確に表している。

「月符『ルナティックレイ』」(二次創作出典)

二次創作ではしばしば、彼女が月の光と闇を操るスペルカードを使う設定が加えられる。これはファンの想像力によって生まれた拡張的解釈であり、彼女の能力の潜在性を示す好例である。闇の中に潜む月光――それは“光を拒む者が光を映す”という逆説的なテーマを描いている。

● 能力の限界と矛盾

ルーミアの力は強大であるが、その反面、いくつかの制約が存在する。彼女自身も闇の中に包まれてしまうため、視覚的には何も見えなくなるのだ。これは、ZUN氏が意図的に持たせた“自縄自縛的な力”と考えられている。 つまり、闇を操ることで敵を無力化できるが、同時に自分も光を失う――この矛盾が、彼女という存在の詩的な本質を象徴している。彼女が無邪気であるのは、もしかすると“自分の力の危険性を理解していない”からなのかもしれない。

● 闇の力と幻想郷のテーマの関係

幻想郷という世界は、人間が忘れたもの・見なくなったものが集う場所である。闇はまさに、人々の意識から排除された象徴であり、ルーミアはその“忘却”を体現している。 彼女の存在は、光の象徴である博麗霊夢や霧雨魔理沙とは対照的で、物語の陰に潜む“影”として機能している。東方Projectが単なる弾幕シューティングに留まらず、神話的・哲学的な深みを持つ理由の一端は、こうしたキャラクター構造にある。 ルーミアの能力は、見る者に「光がなければ闇は存在しない」「闇がなければ光も存在しない」という真理を思い出させるのだ。

● スペルカード演出に見るルーミアの感情表現

戦闘中、ルーミアは攻撃を繰り出しながらも、どこか楽しげに笑っているように見える。その笑みには怒りも恐怖もなく、純粋な好奇心が感じられる。彼女にとって戦いとは、遊びの延長線上なのだ。 彼女のスペルカードは、攻撃よりも“遊び”の印象が強い。例えば、弾幕の配置や軌道はどこかリズミカルで、まるで踊っているように展開される。これは、ルーミア自身が闇を“楽しんでいる”ことの表現でもあり、彼女の天真爛漫な性格を裏付けている。

● 二つ名と能力の詩的融合

最終的に、ルーミアの二つ名「宵闇の妖怪」とその能力「闇を操る程度の能力」は、単に設定上の要素ではなく、東方Project全体に通じる“詩的テーマ”として存在している。 彼女は光と闇の狭間に立ち、境界の美しさを体現する。暗黒の中に浮かぶ金髪の輪郭、赤い瞳、そして無垢な微笑み――それらすべてが、幻想郷という舞台における“調和”と“矛盾”の象徴なのだ。 ルーミアの力は単なる攻撃手段ではなく、「存在とは何か」「見るとはどういうことか」という問いをプレイヤーに投げかける哲学的な装置でもある。彼女はその無邪気な姿の奥で、光と闇の両方を超越した存在として静かに佇んでいるのだ。

[toho-3]■ 人間関係・交友関係

● 幻想郷の中での立ち位置

ルーミアは幻想郷の妖怪の中でも比較的孤立した存在として描かれることが多い。彼女は群れることを好まず、夜の森や河原、薄暗い小道など、人があまり近寄らない場所を好んで歩く。 そのため、他の妖怪や人間との交流は限定的だが、まったくの孤独というわけではない。彼女の周囲には常に幻想郷の空気が漂い、同じく人間離れした存在たちとの“ゆるやかなつながり”がある。 幻想郷という世界では、力の強弱や立場の違いがあっても、互いを完全に排除することはない。ルーミアはその象徴的な存在であり、争うことも支配することもなく、ただ「そこにいる」。彼女の人間関係は、まさに幻想郷の平衡感覚を映す鏡のようなものといえる。

● 博麗霊夢との関係

博麗霊夢との関係は、ルーミアの物語的立ち位置を考える上で外せない。 霊夢は幻想郷の均衡を保つ巫女であり、妖怪退治を生業とする存在。一方ルーミアは“人を食うこともある妖怪”として、自然に霊夢と衝突する立場にある。『東方紅魔郷』では、プレイヤーが霊夢を操作した場合、ルーミアが最初に立ちふさがるボスとして登場する。 だがこの戦いには明確な怨恨や悪意が存在しない。ルーミアは霊夢を襲う理由を問われても、明確な答えを持っていない。あくまで「夜に出会ったから戦う」という自然の摂理のような流れである。 そのため、霊夢との関係は敵対的というよりも、むしろ“幻想郷のルールにおける儀礼的な遭遇”に近い。霊夢は妖怪を倒しても深追いはせず、ルーミアもまた根に持つことはない。互いに干渉しすぎない距離感――これが二人の関係の特徴である。 二次創作では、霊夢が彼女を“面倒だけど害のない妖怪”として軽くあしらう描写が多く、ルーミア自身も霊夢に親しげに話しかける描かれ方をしている。まるで姉妹のような柔らかい関係性に見えることすらある。

● 霧雨魔理沙との関係

魔理沙は人間の中でも好奇心旺盛で、妖怪たちとも頻繁に関わるキャラクターである。そのため、ルーミアとの関係も少なからず描かれている。 魔理沙は“闇を操る能力”に強い興味を持ち、研究対象としてルーミアに近づくという設定の二次創作が多い。彼女の魔法使いとしての探究心は、ルーミアの謎めいた存在に強く惹かれるのだ。 一方でルーミアは、魔理沙の行動を「面白い人間だな」と感じている程度で、深く理解しようとはしない。この片方向の興味関係が、二人の間に独特の空気を生み出している。 時には、魔理沙が彼女の闇の中で迷子になったり、光魔法で闇を晴らして怒らせたりといったコミカルな描写も見られる。そうしたやり取りの中で、二人は敵同士でありながらも“遊び相手”のような関係を築いている。

● チルノとの関係:同じ初期組としての親近感

ルーミアとチルノは、どちらも『紅魔郷』に登場する序盤ボスとして共通点が多い。 どちらも幼い外見を持ち、強大な目的を持たない純粋な存在として描かれていることから、ファンの間では“初期の無邪気コンビ”として並べられることが多い。 二次創作では、ルーミアとチルノが一緒に夜の湖で遊んだり、食べ物を探して冒険したりする描写が定番となっている。チルノの明るさとルーミアのマイペースさが絶妙に噛み合い、コメディでも日常系でも人気のある組み合わせだ。 興味深いのは、両者が“自然の一部”としての妖怪である点だ。チルノは氷、ルーミアは闇――どちらも人間が制御できない自然の力を象徴しており、そこに共通する純粋性が二人の関係の根底にあるといえる。

● 大妖怪たちとの距離感

ルーミアは幻想郷の中でも力の序列が高くない妖怪だが、大妖怪たちとの関係においては不思議と尊重されている。 例えば八雲紫のような“境界を操る存在”とは、能力の性質上、共通点が多い。紫が世界の物理的な境界を操るのに対し、ルーミアは光と闇の心理的な境界を扱う。ファンの間では、二人が表裏一体の存在ではないかという説も存在する。 また、レミリア・スカーレットのような夜を司る吸血鬼とも、ある意味で価値観が似通っている。二人とも夜を好み、人間に恐怖を与える存在でありながら、どこか貴族的な気まぐれさを持っている。 ただし、ルーミアは彼女たちのように社会的な立場や拠点を持たない。そうした点から、“夜の下層に棲む独立した妖怪”という位置づけがなされており、力ある妖怪たちからも一種の放任的な敬意を受けていると考えられている。

● 人間との関係:恐怖と共存のあわい

ルーミアは妖怪でありながら、人間に対して強い敵意を見せない。むしろ、彼女は人間の存在を楽しむかのように眺めている。 夜道を歩く人間を闇の中から見つめる――その行動は捕食ではなく、観察に近い。彼女は人間の恐怖を糧にしているが、それは血や肉を求めるのではなく、“感情としての恐怖”を味わっているのだ。 この独特な関係性が、彼女を単なる悪役ではなく、“幻想郷の観察者”のような存在にしている。 また、二次創作では人間との日常的な関わりが描かれることも多く、村の子どもたちに話しかけられて戸惑う様子や、駄菓子を食べて興味を示す描写など、愛嬌のある一面が強調されることがある。こうした表現は、彼女が“人間に近い妖怪”として再解釈されていることを示している。

● 二次創作における「友人関係の拡張」

公式作品では描かれないものの、二次創作ではルーミアが他の妖怪と交流を深める描写が多い。特に人気が高いのは、「紅魔館組」「妖精組」「人間組」との関係を拡張的に描いた作品群だ。 たとえば、紅魔館のメイド・十六夜咲夜が夜のパトロール中にルーミアと遭遇し、お互いに軽口を交わすといった話や、妖精メイドたちと一緒に夜遊びをするストーリーなどがある。 また、チルノやミスティア・ローレライ、リグル・ナイトバグといった“夜行性組”との友情が描かれることも多い。これらのキャラクターは皆、夜を活動時間とするため、自然と行動範囲が重なるのだ。ファンの間ではこのグループを「夜組」「宵闇連盟」などと呼ぶこともある。

● 孤独を楽しむ妖怪としての姿勢

とはいえ、ルーミアは本質的に孤独を恐れない。彼女は“夜の静けさこそが心地よい”と感じており、他者と無理に関わろうとしない。 その態度は冷たさではなく、むしろ「ありのままの自然体」だ。幻想郷における妖怪の多くは、人間社会の影響を受ける中で変化していくが、ルーミアはその中でも最も原始的で変わらない存在として描かれる。 彼女にとって、他者との関係は必要ではなく、あれば楽しい程度のもの。まさに“夜風のような交友関係”だ。吹けば寄り、止めば離れる――それが彼女の自然な在り方なのだ。

● 緩やかに広がる「宵闇の縁」

最終的に、ルーミアの人間関係は“深く結ばれないからこそ美しい”という形に落ち着く。彼女は誰かと強く絆を結ぶことはないが、その代わりに誰からも拒絶されない。 幻想郷において、昼の光が照らす場所に集う者もいれば、夜の闇の中で静かに語らう者もいる。ルーミアは後者の代表だ。彼女の存在があることで、幻想郷には“孤独の居場所”が保たれているのだ。 その緩やかな繋がり――誰にも束縛されず、誰も完全に拒まない距離感――こそが、ルーミアの交友関係の本質であり、彼女が多くのファンから愛される理由の一つでもある。

[toho-4]■ 登場作品

● 初登場:『東方紅魔郷 ~ the Embodiment of Scarlet Devil.』(2002年)

ルーミアが初めて登場したのは、東方Project第6弾『東方紅魔郷』である。この作品は、シリーズがWindows向けに展開された最初のタイトルでもあり、ZUN氏による“新生東方”の幕開けを告げる作品だった。 ルーミアはステージ1のボスとして登場し、幻想郷の夜道でプレイヤーを迎え撃つ。彼女の登場は、プレイヤーにとって幻想郷の空気を初めて体験する瞬間であり、その独特の雰囲気と闇をまとったビジュアルは、多くのプレイヤーの記憶に焼き付いた。 戦闘では、緩やかでありながらも油断を許さない弾幕を展開し、幻想的な夜の静寂の中で“初めての妖怪との戦い”という緊張感を演出する。 彼女の台詞「人間かー?」や「そーなのかー」は、プレイヤーに印象的な第一印象を与え、シリーズを象徴する名台詞となった。ステージ1ボスでありながら、その個性の強さと存在感で、後年まで語り継がれるキャラクターとなったのだ。

● 『東方文花帖』での再登場とキャラ再定義

2005年に発表された『東方文花帖 ~ Shoot the Bullet.』では、射命丸文の取材対象として再びルーミアが登場した。 この作品では、文が幻想郷の住人たちを写真で収めるという形式で構成されており、ルーミアもその被写体の一人となる。 ここでのルーミアは、初登場時よりもさらにリラックスした雰囲気を見せ、無邪気な笑顔や軽い冗談を口にするなど、どこか人間味のある一面を垣間見せる。 弾幕撮影の中でのコメントも飄々としており、「あややー、まぶしいなー」といったように、闇を司る彼女が光を意識して語る姿が印象的だ。 この再登場によって、ファンの間ではルーミアが「ただの闇の妖怪」ではなく、“幻想郷の夜を漂う気まぐれな存在”として再評価されるきっかけとなった。

● 『東方求聞史紀』における公式解説

2006年に出版された設定資料集『東方求聞史紀 ~ Perfect Memento in Strict Sense.』では、ルーミアに関する公式な説明が詳しく記載されている。 この書籍によると、彼女は“夜に活動する妖怪”であり、“人間を襲うこともあるが、執着はしない”とされている。つまり、彼女は狩猟というよりも、夜の本能に従って行動する存在だとされているのだ。 また、闇を操る能力についても“単に周囲を暗くするだけでなく、自分の視界まで奪ってしまうため、実用性はあまり高くない”と記述されており、ファンの間では「可愛くて少し抜けた妖怪」として愛される理由の一つになった。 この書籍を通じて、ルーミアは“危険な存在でありながら憎めない妖怪”というキャラクター像を確立していくことになる。

● 書籍・音楽CDなどへの言及

ZUN氏による音楽CDシリーズ『東方幻想的音楽』『蓮台野夜行』などのブックレットでは、直接的な登場こそないが、ルーミアのような“夜を漂う小妖怪”が登場人物のイメージとして描かれることがある。 また、同人誌や設定集の中で夜の幻想郷をテーマにしたエピソードが語られる際、ルーミアは象徴的な存在としてしばしば挿絵やコメントで登場する。 ZUN氏自身もインタビューで「ルーミアのようなキャラは、幻想郷の“自然”そのものを感じさせる存在」と述べており、彼女がシリーズの象徴的な一員として意識されていることが分かる。

● 二次創作ゲームへの登場

東方シリーズのファンによる二次創作ゲームでも、ルーミアは非常に人気のある登場キャラクターである。 代表的なものに、格闘ゲーム『東方萃夢想』や『東方非想天則』の非公式改造版、あるいは『幻想少女大戦』シリーズ、『東方蒼神縁起』などの同人RPGが挙げられる。 これらの作品では、原作よりもフランクで人懐っこい性格が強調されることが多く、チルノやリグル、ミスティアなどとチームを組む“宵闇チーム”として活躍することもある。 また、彼女の闇の能力をバトルシステムに反映したゲームでは、周囲の明度を下げて敵の命中率を下げるといった、原作能力を戦術的に再現する演出が好評を博している。 こうした創作群は、ルーミアが単なる序盤キャラではなく、ファンによって育てられたキャラクターであることを示す好例といえる。

● 二次創作アニメ・MMD作品での人気

インターネット上では、東方MMDや手描きアニメなどの映像作品においても、ルーミアの登場頻度は高い。 特にニコニコ動画黎明期から続く「東方MMDシリーズ」では、ルーミアはチルノとセットで登場することが多く、コメディリリーフ的なポジションとして定着している。 また、闇を操る表現が映像的に魅力的であることから、彼女の周囲を黒い霧や光の粒で包み込む演出が好まれており、クリエイターたちにとって表現の幅を広げる素材となっている。 一方で、ホラー系の二次創作アニメでは、彼女の無邪気さの裏に潜む恐ろしさが強調され、静かな微笑みのまま人を闇に沈める“幻想郷の死神”的な描写も見られる。 こうした“光と闇の両極”の描き方が共存していることこそ、ルーミアが二次創作において愛され続ける理由のひとつだ。

● 書籍・漫画作品での描かれ方

商業誌『東方三月精』や『東方儚月抄』などのスピンオフコミックには直接登場していないものの、背景的な存在として語られることがある。 また、同人コミックでは“夜の散歩者”や“幻想郷の見張り”といった独自設定が付与されることが多く、他の妖怪や人間と偶然出会う短編エピソードに登場することが多い。 彼女の登場は物語の大筋を変えることはないが、作品全体の雰囲気を柔らかくする役割を果たしている。まるで夜の空気をそのまま登場させたような存在感なのだ。 そのため、ルーミアが登場するだけで「東方らしさ」が生まれる――という評価を受けることもあり、ファン漫画家にとっては“作品を幻想郷に繋ぐ鍵”のような存在でもある。

● ファンによる再構築と新解釈

時が経つにつれ、ルーミアは“序盤ボス”という肩書きを超えた再構築を遂げていく。 特にSNSやPixivなどの創作文化の発展により、彼女は再び脚光を浴びた。 あるファンは彼女を「夜を司る守護者」として描き、また別のファンは「失われた太陽の化身」として新たな神話を構築する。 このような多様な再解釈は、ルーミアが持つ“設定の余白”がいかに魅力的かを証明している。彼女は明確に語られないからこそ、どのようにも描ける。 そうして生まれた数々の創作群は、原作にはない“もうひとつの幻想郷”を形作っている。

● ゲーム外での象徴的存在

原作シリーズからは長らく新作での登場がないものの、ルーミアの存在感はむしろ年月を経て増している。 彼女は今や、東方Projectにおける“序盤の象徴”として、シリーズを通じた導入口のような存在だ。 新しいファンが東方を知るとき、多くの場合『紅魔郷』のルーミアに出会うところから始まる。つまり、彼女は“東方の入口を守る妖怪”といえる。 そのシンプルな立ち位置と、どこか儚い笑顔は、東方シリーズの本質――「未知への誘い」を体現しているのだ。

● “登場”を超えた“存在”へ

ルーミアは今や、登場の有無に関わらず、幻想郷の一部として定着した。 彼女は夜が訪れればそこに現れ、朝が来れば消える。そんな自然現象のような存在だ。 ファンたちは彼女を“語る”よりも、“感じる”ようになり、その姿はシリーズの象徴のひとつとして記憶の中に刻まれている。 登場頻度が少なくとも、彼女は常に幻想郷の夜に漂っている――その“静かな存在感”こそ、ルーミアというキャラクターが20年以上愛され続ける最大の理由である。

[toho-5]■ テーマ曲・関連曲

● ルーミアのテーマ曲「妖魔夜行」

ルーミアに与えられたテーマ曲「妖魔夜行(ようまやこう)」は、『東方紅魔郷 ~ the Embodiment of Scarlet Devil.』のステージ1ボス戦で流れる楽曲である。 この曲は東方シリーズ初期の代表的な一曲であり、ZUN氏の作曲スタイルの基礎が詰まった作品としてファンの間でも非常に高い人気を誇っている。 テンポは速すぎず、どこか幻想的で夜風のように流れる旋律を持ちながらも、その奥には妖しい緊張感が漂っている。 まるで静かな夜道で、ふと背後から足音が聞こえたような不安と高揚が同居する――そんな独特の雰囲気がこの曲全体に宿っているのだ。 プレイヤーが初めてルーミアと相対するとき、このメロディが流れることで、“幻想郷という世界は美しくも恐ろしい場所”であるという感覚を、音楽を通して自然に理解させる。

● 曲名「妖魔夜行」が示す象徴性

「妖魔夜行」というタイトルそのものが、ルーミアの存在を簡潔に表している。 “妖魔”とは、夜を徘徊する得体の知れない存在を指し、“夜行”とは闇の中をさまようこと。つまり、この曲名は「夜を行く妖の行進」を意味しており、ルーミアの能力である“闇を操る”という性質を音楽的に言語化したものともいえる。 東方Projectの楽曲タイトルは、単に曲の雰囲気を示すだけでなく、そのキャラクターの哲学や存在理由をも象徴している場合が多い。 「妖魔夜行」の場合、静寂と躍動の中間にある“宵闇”の空気を感じさせる点がまさにルーミアらしい。彼女が完全な悪でもなく、かといって善でもない――そんな曖昧な魅力が、このタイトルに集約されているのだ。

● 音楽構成と旋律の特徴

「妖魔夜行」は、シンプルながらも印象に残る構成を持つ。 イントロ部分では、軽やかなピアノのフレーズに似た音色が夜の静けさを表現し、続いて流れるメロディラインが滑らかにプレイヤーを“幻想郷の夜”へ誘う。 中盤では、テンポがわずかに速まり、リズムが妖しく跳ねるような変化を見せる。これは、ルーミアがプレイヤーを見つけ、興味を持って接近してくる瞬間を思わせる展開である。 メロディは短い音符で構成されており、どこか“宙に浮かぶ光”のように儚く消えていく。この特徴的な旋律が、彼女の気まぐれで捉えどころのない性格と重なり合っている。 また、サビ部分では東方特有の和風スケールが使われており、幻想郷という日本的な異界を感じさせる独特の情緒を醸し出す。

● 演出としての“闇と旋律の対比”

『紅魔郷』において、ルーミアの戦闘演出とこの曲の相性は非常に高い。 背景は静かな夜空、周囲は暗く、遠くに光る星々がわずかに瞬いている。その中で響く「妖魔夜行」は、まさに夜を支配する妖の舞踏曲のようだ。 この楽曲が奏でる旋律は、弾幕の色彩と絶妙に呼応しており、闇と光の対比を視覚と聴覚の両面で感じさせる。 ZUN氏は音楽を“世界の雰囲気を伝える物語”として扱う作曲家であり、この曲においても、ルーミアの存在そのものが音楽として描かれている。 つまり、「妖魔夜行」は単なる戦闘曲ではなく、“ルーミアという現象”を音として表現した一種の音楽的肖像画なのだ。

● ZUNサウンドにおける初期スタイルの完成

この曲は、ZUN氏の作曲スタイルが確立された最初期の作品としても重要である。 東方Project以前の作品群(PC-98シリーズ)でも幻想的な旋律は多く見られたが、「妖魔夜行」では特に“メロディ主体で情緒を描く”という手法が確立されている。 ZUN氏の代名詞ともいえるトランペット調のリード音、リズム隊の軽快なベースライン、そしてどこか懐かしさを感じさせるコード進行――それらが全てここで融合している。 プレイヤーはこの楽曲を通して、以降の東方世界に続く“ZUNワールド”の入り口を体験することになる。 つまり、ルーミアの曲は単に一キャラのテーマに留まらず、“東方シリーズの幕開けを告げる音”としての役割を果たしているのだ。

● ファンアレンジの広がりと多様な解釈

「妖魔夜行」は、東方アレンジ文化の中でも特に多くのアレンジが存在する楽曲の一つである。 ロック、ジャズ、トランス、オーケストラ、ローファイなど、あらゆるジャンルで再構築されており、それぞれのアレンジがルーミアの新たな一面を引き出している。 たとえば、激しいドラムとギターで再編されたロックアレンジでは、ルーミアの“野生的な妖怪”としての側面が強調される。 一方で、ピアノソロやアコースティックギターで静かに奏でられるアレンジでは、彼女の“孤独と優しさ”が際立つ。 中でも人気が高いのは、同人サークル「Sound Holic」や「Demetori」によるアレンジで、どちらも原曲の旋律を保ちながら、新たな情緒を吹き込んでいる。 このように、アレンジによってルーミアの印象がまったく変わる点も、東方音楽の魅力を語るうえで欠かせない要素である。

● “闇の中の旋律”というコンセプト

「妖魔夜行」は、音楽的にも“闇”というテーマが徹底されている。 全体のキーがやや低めに設定され、短調を基調としながらも明るい旋律を織り交ぜることで、闇の中に光が瞬くような対比を作り出している。 この音の明暗の使い方は、まさにルーミアのキャラクター性――“暗闇を纏う無邪気な少女”をそのまま音で表現している。 さらに、リズムの揺れや不規則な音符の配置は、夜風が流れるような自由さを感じさせ、聴く者の感情に“夜の浮遊感”をもたらす。 それゆえ「妖魔夜行」は、シリーズを代表する“夜の曲”として、ファンの間で特別な地位を確立している。

● 二次創作楽曲との関係性

二次創作の音楽界隈でも、「妖魔夜行」をもとにした派生曲が数多く存在する。 たとえば、「そーなのかー」をサンプリングしたボーカルアレンジ曲や、ルーミアを主題にしたメタルアレンジ、「Rumia’s Lullaby」といったオリジナル楽曲も制作されている。 これらの派生作品では、原曲の旋律を保ちながらも、ルーミアの可愛らしさや闇の静寂を別角度から表現している。 特に、ボーカルアレンジでは彼女の視点で歌詞が書かれることが多く、「闇に包まれる安らぎ」「光を嫌う理由」「夜を歩く自由」といった詩的なテーマが頻繁に取り上げられている。 こうした創作活動は、東方Projectが“音楽を通じてキャラクターを語る”文化として成り立っていることを象徴している。

● ゲーム音楽としての影響

「妖魔夜行」は、東方シリーズ以外の同人・インディーゲームにも影響を与えている。 幻想的でありながら耳に残る旋律構成は、多くの作曲家にインスピレーションを与え、後の作品に“ZUN風サウンド”と呼ばれる流れを生み出した。 また、YouTubeや音楽配信サイトなどでは、「この曲を聴くと東方の夜を思い出す」というコメントが多く寄せられており、東方の象徴的BGMとして定着している。 そのため、“ルーミア=夜の旋律”というイメージは、原作を知らないリスナーにも浸透しているほどだ。

● ルーミアの存在を超えた音の遺産

最終的に、「妖魔夜行」はルーミアのテーマソングであると同時に、東方シリーズそのものの出発点を示す楽曲でもある。 この一曲から、幻想郷の夜が始まり、無数のキャラクターや物語が生まれていった。 ZUN氏が語る“音楽と世界観の一体化”という理念の最初の実現例が、まさにこの楽曲だった。 今でも多くのファンが、この曲を聴くと“あの夜”を思い出す――ルーミアが宵闇の中で微笑み、風に髪をなびかせる光景を。 それは、20年以上経っても色あせない幻想郷の原風景であり、ルーミアというキャラクターの存在が音楽を通して永遠に息づいている証でもある。

[toho-6]■ 人気度・感想

● 初期から変わらない「東方の入り口」としての人気

ルーミアの人気は、登場時から現在まで20年以上にわたって衰えることがない。 その理由のひとつは、彼女が東方Projectの“最初の敵ボス”という特別な位置を担っていることだ。 多くのプレイヤーにとって、初めて弾幕に挑んだ相手こそルーミアであり、彼女の笑顔とともに東方の世界が始まった――そうした“原体験”の象徴として記憶されている。 この「東方を始めたとき最初に出会う妖怪」という立場は、彼女を永遠に初心者とファンの間をつなぐ“扉の番人”のような存在にしている。 東方シリーズを知る者なら、誰しも一度は彼女の「そーなのかー」を耳にしたことがある。それだけで、彼女はすでに幻想郷の代名詞なのだ。

● ファンの間で愛される“癒し系妖怪”

初期設定では“人を襲う妖怪”とされているにもかかわらず、ルーミアはファンの間で非常に愛される存在として定着している。 その理由は、彼女の無邪気でのんびりした性格にある。悪意も打算もなく、ただ自分の興味のままに生きる――この純粋さが、現代社会の喧騒に疲れたファンにとって大きな癒しとなっている。 SNS上では、「ルーミアに“そーなのかー”って言われたい」「夜道で出会っても逃げないかも」といったコメントが多く見られ、彼女の存在が“可愛いけれどちょっと怖い”という絶妙なバランスで受け止められている。 特に近年では、「もし現実に幻想郷があったら、最初に仲良くなれるのはルーミアかも」という意見も増えており、彼女の“親しみやすい妖怪”というイメージが広がっている。

● 人気投票での安定した支持

東方Projectでは、ファン主催による「東方キャラクター人気投票」が定期的に開催されている。 ルーミアは序盤キャラクターでありながら、常に中位~上位の安定した順位をキープしており、根強い人気を持つ。 初期作品のキャラはシリーズが進むにつれて登場頻度が減り、人気が下降する傾向がある中で、ルーミアの支持はほとんど変わらない。 この“変わらない人気”の背景には、彼女の「シンプルな魅力」と「余白の多さ」がある。 設定が少ないからこそ、ファン一人ひとりが自分なりのルーミア像を描くことができ、その多様な愛し方が彼女を支え続けているのだ。

● “そーなのかー”が生んだ文化的アイコン

ルーミアの代名詞ともいえる口癖「そーなのかー」は、東方ファンの間で伝説的なフレーズとなっている。 この短い一言は、彼女の無邪気さと空気を読まない自由さを象徴しており、ファンアート・漫画・動画など、あらゆる創作の中で引用され続けている。 もともとはゲーム中の何気ない台詞だったが、ファンによって繰り返し再解釈され、“思考停止の象徴”“闇の哲学”など多様な意味を帯びるようになった。 特にMMDや4コマ漫画では、このフレーズを使ったネタが長年親しまれており、「東方を知らなくても“そーなのかー”は知っている」という人も少なくない。 つまり、ルーミアは“セリフが文化になったキャラクター”として、東方史に名を残しているのだ。

● “闇と可愛さ”の融合がもたらす中毒性

ルーミアが長く愛されるもう一つの理由は、彼女が“可愛い”と“恐ろしい”のちょうど中間に存在することだ。 見た目は幼く、笑顔は無垢。しかしその背後には、人間を闇に包む力が潜んでいる。 この二面性がファンの想像力を刺激し、可愛らしい姿を描く人もいれば、神秘的で妖艶なルーミアを表現する人もいる。 同じキャラクターでありながら、描く人によってまったく異なる印象を生み出す――この「多層性」こそが、東方キャラクターの魅力の本質であり、ルーミアはその典型である。 彼女の笑顔に安心しつつも、どこか得体の知れない不安を覚える。この“癒しと恐怖の共存”が、ファンの心に強い印象を残すのだ。

● 二次創作文化における存在感

東方Projectの同人界では、ルーミアは常に人気上位のキャラクターとして登場している。 Pixivなどのイラスト投稿サイトでは、「闇」「夜」「金髪」「リボン」といったモチーフで描かれた幻想的なルーミア作品が数多く存在し、特に光と影のコントラストを強調したイラストが人気を集めている。 また、ギャグ系や日常系の4コマ漫画では、チルノやリグルと一緒に描かれることが多く、「宵闇トリオ」「夜の幼妖チーム」としての存在感を発揮している。 音楽や動画の分野でも、彼女をモチーフにした楽曲・アニメーションが数多く制作されており、シーンを超えて愛されるキャラクターとして定着している。 特にMMDモデルの完成度が高く、ファンによる動きの演出によって“ふわふわと闇を漂う少女”のイメージが拡張されていった。

● “影のヒロイン”としての再評価

東方シリーズが長期化する中で、初期キャラが埋もれていく一方、ルーミアは“影のヒロイン”として再評価される傾向にある。 特に、彼女の「出番が少ない」という点が逆に魅力になっており、ファンの間では「彼女は今もどこかで夜を歩いている」と語られることが多い。 この“見えないところにいる安心感”が、ルーミアの人気を支えているともいえる。 また、他の主要キャラに比べて物語的な背景が少ないため、ファンが自由に解釈を加えやすく、創作の余地が非常に広い。 そのため、彼女は“物語の余白を担うキャラ”として、作品全体に深みを与える役割を果たしている。

● ファンの感想:愛嬌と神秘のバランス

ファンから寄せられる感想の中で最も多いのは、「可愛いのに怖い」「怖いのに可愛い」というものだ。 これは一見矛盾しているようで、実はルーミアの本質を見事に表している。 彼女は“光を拒む闇”の化身でありながら、その言動はまるで幼子のように無邪気。 このギャップが人間的な魅力を生み、見る者を惹きつける。 さらに、彼女の無関心さや孤独のような性質に、どこか自分を重ねるファンも多い。 「誰にも理解されなくても、夜を歩くのが好き」というファンの声が象徴するように、ルーミアは“孤独の肯定”を体現する存在としても愛されているのだ。

● ルーミアの人気を支える“想像力の自由”

ルーミアは、情報が少ないからこそ、ファンが自由に想像し、語り、描くことができる。 この“余白の広さ”が、東方Projectという作品の根幹でもあり、ルーミアはその理想形といえる。 彼女に特定の物語を与える人もいれば、ただ夜の中で微笑むだけの存在として描く人もいる。 どの解釈も間違いではなく、むしろそれぞれのファンが幻想郷に見出した“自分だけの闇”なのだ。 その意味で、ルーミアの人気は“キャラの魅力”だけでなく、“ファンの想像力”によって育まれているといえる。

● 時を超える人気の理由

ルーミアが登場してから20年以上が経つが、彼女の人気はむしろ年々高まっている。 これは、東方シリーズが続く中で、彼女が“変わらない存在”としてファンの心の支えになっているからだ。 新しいキャラクターが増え、設定が複雑化していく中で、ルーミアは常にシンプルで、どこか懐かしい。 彼女は幻想郷の“夜の原風景”であり、シリーズ全体の安定した基準点でもある。 彼女の存在は、東方Projectという長大な世界を“最初の夜”へと連れ戻す役割を担っているのだ。

● “闇の中のやさしさ”としての象徴

最終的に、ファンの間でのルーミアの印象を一言でまとめるならば、それは“闇の中のやさしさ”である。 彼女は人を包み込む闇を操るが、その闇は決して冷たくない。 むしろ、現実に疲れた者が一時の休息を得るための“静寂の毛布”のように、やわらかく心を覆ってくれる。 その存在は、東方Projectの根幹テーマ――「幻想と現実の調和」――を最も静かに、そして美しく体現している。 ルーミアはただの妖怪ではなく、“癒しと孤独を同時に許す存在”として、多くのファンの心に寄り添い続けているのである。

[toho-7]■ 二次創作作品・二次設定

● 二次創作におけるルーミアの位置づけ

ルーミアは、東方Projectの中でも特に二次創作の幅が広いキャラクターの一人である。 その理由は、公式設定が比較的少なく、描写の余白が非常に多いからだ。 彼女には特定の目的や明確な過去が存在しないため、ファンが自由に想像を加えやすく、作品ごとにまったく異なるルーミア像が生まれている。 「夜をさまよう妖怪」「光を嫌う少女」「古代の封印が解けた存在」「孤独を抱える天真爛漫な子」など、設定の幅は驚くほど広く、どの解釈にも一定の説得力がある。 つまり、ルーミアは“固定されないキャラクター”であり、ファンが幻想郷というキャンバスに自由に描き込める存在なのだ。

● 有名な二次設定:「リボン=封印説」

ルーミアの二次創作で最も有名な設定のひとつが、「彼女の赤いリボンは封印である」という“リボン封印説”だ。 これは、彼女の背後に常に浮かぶリボンが不自然に見えること、また闇を操るという能力の危険性を説明する上で、自然な補足になることから生まれた解釈である。 ファンの間では、このリボンを外すと“真ルーミア”が覚醒し、圧倒的な闇の力を発揮するという設定が広く共有されている。 この“封印解除ルーミア”は、目の色が赤く光り、服装も黒く変化するなどのビジュアルで描かれ、ファンアートや二次創作ゲームで頻繁に登場する。 こうした設定はZUN氏の公式には一切登場しないが、あまりに自然にファン文化に溶け込んでおり、“準公式ネタ”のような地位を得ている。 特に、強化されたルーミアがボスとして登場する同人ゲームやMMDバトル作品は人気が高く、“もしも彼女が本気を出したら”という想像を具現化する作品群として愛されている。

● 「夜を守る妖怪」設定の広がり

もう一つの人気設定として、「ルーミアは夜の静寂を守る妖怪」という解釈がある。 この説では、彼女は人間を襲うためではなく、夜そのものの秩序を守るために闇を操っているとされる。 つまり、彼女の存在は“人に恐怖を与える妖怪”ではなく、“人と闇とのバランスを保つ存在”という善悪を超越した立ち位置にあるのだ。 この設定は、彼女の気まぐれで無欲な性格とも合致しており、静かな守護者として描かれる作品が多い。 夜に迷う旅人をそっと導くルーミア、眠れない子どもを闇の中であやすルーミア――こうした描写は、東方世界における“優しい妖怪像”を象徴している。 このような解釈は、原作の無邪気で悪意のないキャラクター性から自然に派生したものであり、彼女の人気を支える重要な要素となっている。

● 二次創作コミック・イラストでの描写傾向

Pixivや同人誌におけるルーミアの描写は、ジャンルによって大きく異なる。 日常系では、夜の森や湖のほとりでのんびり暮らす“無垢な少女”として登場することが多く、他の妖怪や人間と無邪気に交流する姿が描かれる。 一方で、ホラー系・幻想系では、“闇に潜む捕食者”としての側面が強調される。 赤い瞳が暗闇に光り、微笑みながら人を誘い込む――そんな描写は、彼女の“かわいさと恐怖の共存”という魅力を際立たせている。 また、ギャグ作品では「そーなのかー」ネタを中心に、無邪気すぎる行動やトンチンカンな発言で他キャラを翻弄するコメディリリーフとして描かれることが多い。 このように、ルーミアはジャンルを問わず自然に物語へ溶け込む“万能型キャラ”として、二次創作において非常に重宝されている。

● 二次創作ゲームでの拡張的な活躍

ファン制作の東方二次創作ゲームでも、ルーミアはしばしば登場する人気キャラクターである。 『幻想少女大戦』『東方蒼神縁起』『東方自然癒』などのRPG・SLG作品では、彼女は序盤の敵から仲間へと転じるポジションで登場することが多い。 プレイヤーが仲間として迎え入れた後は、“暗闇を展開して味方を守るサポートタイプ”として活躍し、ゲーム的にも人気の高いキャラとなっている。 また、ファンゲームによっては“封印が解かれたルーミア”が隠しボスとして登場し、壮大なBGMと共にプレイヤーを圧倒する展開が用意されている。 このように、ルーミアはファンの想像力によってしばしば“物語の中心”に引き上げられ、原作の小さな立ち位置を超えた存在感を獲得している。

● MMD・動画文化におけるルーミア像

ニコニコ動画やYouTubeなどの動画サイトにおける東方MMD文化の中でも、ルーミアは人気の高いキャラクターである。 特にMMDモーションによって再現される“闇をまとったふわふわした動き”は、彼女のイメージに非常にマッチしており、視覚的に強い印象を残す。 ギャグ系動画では、チルノやミスティアとのやり取りを中心にしたコメディ要素が多く、ルーミアが「ツッコミのいないボケ」として描かれることもある。 一方で、ホラーや幻想的な演出では、闇の中でゆっくりと浮かぶルーミアが神秘的な象徴として登場し、まるで“夜の精霊”のような存在感を放つ。 こうした多様な演出ができるのは、彼女のデザインと能力が抽象的であるためであり、ルーミアが創作上の“表現素材”としていかに優れているかを物語っている。

● 音楽・アレンジシーンにおける派生テーマ

「妖魔夜行」をベースにしたアレンジ楽曲は数多いが、二次創作ではルーミアの性格を拡張的に表現するオリジナル曲も登場している。 たとえば、“Rumia’s Nocturne”“Darkness and Smile”“Ribbon of Seal”など、彼女のリボン封印説や夜の孤独をテーマにした同人音楽は根強い人気を誇る。 これらの曲では、ピアノやバイオリンなどの静かな旋律を基調に、彼女の穏やかで寂しげな側面を描写しており、聴く者に“夜の幻想郷”を感じさせる。 また、ボーカルアレンジでは、ルーミア自身の視点で語られる歌詞が多く、「光が痛い」「夜に包まれたい」といった詩的なフレーズが繰り返される。 これらの作品群は、彼女の存在が単なるキャラクターを超えて、“幻想郷の夜そのもの”を象徴するメタファーとして捉えられていることを示している。

● 人気派生設定:闇の女王・大妖ルーミア

二次創作においては、“ルーミアが実は強大な古代妖怪”という設定も根強く人気を持つ。 この「闇の女王ルーミア」や「原初の闇」設定では、彼女は幻想郷の夜そのものを司る存在として描かれる。 通常の幼い姿は、封印された力を抑えるための仮の姿であり、覚醒時には成人した美しい姿となる――という物語的要素が加わることが多い。 この設定は、彼女の“闇を操る”能力に神格的な意味を持たせるものであり、他のキャラとの関係性にも深みを与える。 たとえば、レミリアや八雲紫と並ぶ“三大闇の支配者”として描かれたり、幻想郷が誕生する前の“混沌の時代”に存在したという神話的描写がなされることもある。 こうした創作は、ファンがルーミアの“未定義性”を最大限に活かし、神話的な世界観に昇華させた好例といえる。

● コミュニティ文化とルーミアの愛され方

ルーミアを中心にしたファンコミュニティは、SNS上でも根強い。 Twitter(X)やPixiv、Discordなどでは、「#ルーミアの日(6月3日)」といった記念タグで作品が投稿される。 この日は、彼女のセリフ「そーなのかー」の語感から連想された“6(ろー)3(みー)の日”としてファンの間で定着しており、世界中のファンがイラストや音楽を共有する文化的イベントとなっている。 また、リアルイベントでもルーミアを主題とした同人誌即売会や展示が行われ、ぬいぐるみ・アクリルスタンド・アクセサリーなど、ファンメイドグッズも豊富に展開されている。 このように、彼女は東方キャラの中でも特に「コミュニティを持つキャラクター」として存在感を放っている。

● 二次創作に見る“ファンの心理投影”

多くのファンは、ルーミアを“自分の中のもう一つの自我”として描いている。 彼女の闇は、恐怖や悪意ではなく、“現実の疲れや孤独を受け入れてくれる優しい暗がり”として表現されることが多い。 そのため、二次創作ではルーミアが誰かを包み込む、見守る、共に夜を歩く――といった温かい関係性がよく描かれる。 この描写の根底には、“闇は怖くない”というルーミア的世界観がある。 彼女は、光に疲れた者を拒まず迎え入れる象徴として、現代ファンの心の中に生き続けているのだ。

● 二次創作が創り出したもう一つの幻想郷

最終的に、ルーミアは二次創作によって“もう一つの幻想郷”を形づくったキャラクターである。 彼女は、原作の中では限られた登場しかしていないにもかかわらず、ファンの想像力によって数えきれないほどの物語を与えられてきた。 その中で描かれるルーミアは、妖怪であり、少女であり、時には哲学的な存在でもある。 それはもはや一つのキャラクターではなく、“夜の感情そのもの”といっても過言ではない。 ファンが語り継ぐルーミア像は、幻想郷の夜を豊かにし、作品世界に無限の深みをもたらしている。 彼女は“闇を操る妖怪”であると同時に、“想像を操る妖怪”でもある――それが、二次創作文化におけるルーミアの本質なのだ。

[toho-8]■ 関連商品のまとめ

● ルーミア関連グッズの全体像

『東方Project』に登場するキャラクターの中でも、ルーミアは長年にわたって安定した人気を誇り、その影響は公式・同人問わず多くのグッズ展開に表れている。 登場当初から東方シリーズは“同人発祥”という特性上、公式商品よりもファンによる自主制作グッズが先に広がった。その流れの中で、ルーミアは「闇」「夜」「可愛らしさ」といったテーマ性の強いキャラクターとして、さまざまなクリエイターにインスピレーションを与えてきた。 特に特徴的なのは、彼女のデザインがシンプルで汎用性が高い点である。赤いリボン、黒い服、金髪のショートヘアという構成は、イラスト・立体物・ファッションアイテムに展開しやすく、多様な形で商品化されてきた。 その結果、ぬいぐるみ、フィギュア、キーホルダー、アクリルスタンド、音楽CD、Tシャツ、トートバッグなど、幅広いラインナップが存在している。

● ぬいぐるみ・マスコット商品

ルーミア関連商品の中でも特に人気が高いのが、ぬいぐるみシリーズである。 代表的なのは、「Gift」社製の“東方ぬいぐるみシリーズ”で、ルーミアのぬいぐるみは初期から登場している。 このシリーズは、ZUN氏監修による公式デザインに基づいた造形が特徴で、彼女の小柄な体格や赤いリボンが丁寧に再現されている。 目が刺繍で表現されており、無邪気な笑顔の中にどこか不思議な雰囲気が漂う――まさにルーミアらしさを形にしたアイテムといえる。 また、2020年代以降は“ねんどろいどどーる風”や“デフォルメマスコット型”のぬいぐるみも登場し、より愛玩性の高い商品として人気を博している。 一部のファンは、彼女のぬいぐるみを持ち歩き「旅ルーミア」として写真を撮るなど、キャラクターとの“共に過ごす文化”を楽しんでいる。

● フィギュア・立体造形物

立体化されたルーミアもまた、コレクターから高い注目を集めている。 初期にはガレージキットとして同人イベント限定で頒布されたものが中心だったが、近年ではPVC完成品フィギュアとして商業流通するケースも増えてきた。 特に人気なのは、彼女が闇の中で微笑むポージングを再現したものや、光と影の対比を表現したジオラマタイプのフィギュアである。 闇を操るエフェクトパーツがクリア素材で造形され、ルーミアの周囲に漂う柔らかな黒い波動が立体的に表現されている。 また、2020年代後半には、3Dプリント造形によるファンメイド・フィギュアも増え、デジタルモデリング技術を活かした高精細モデルが登場した。 これらはMMDモデルを元に製作されたものも多く、二次創作文化と立体造形が融合した新しい潮流を生み出している。

● アクリルキーホルダー・スタンド類

手軽に購入できるアイテムとして人気なのが、アクリル系グッズである。 同人イベントや通販サイトでは、イラストレーターによる描き下ろしアクリルスタンド、キーホルダー、スマホチャームなどが多数頒布されている。 特に人気なのは、ルーミアが夜空や月光を背景に立つデザインや、可愛らしくデフォルメされた“ちびルーミア”のシリーズ。 光沢加工やホログラム仕様を用いた製品も増えており、闇の妖怪というモチーフにマッチしたキラキラとした表現が多く見られる。 一方で、シンプルな“影絵風ルーミア”などのデザインも好評で、可愛さだけでなく幻想的な美しさを追求したグッズが多い点が特徴だ。 これらのアクリル製品は、東方ファンの間では“聖地巡礼”や“推しキャラ撮影”の定番アイテムとなっている。

● 音楽CD・アレンジアルバム関連

ルーミアのテーマ曲「妖魔夜行」は、東方音楽の中でも最も多くアレンジされている楽曲のひとつであり、それに伴って関連CDも数多く制作されている。 「上海アリス幻樂団」の原曲を収録した『東方紅魔郷』サウンドトラックをはじめ、同人サークルによるアレンジCDにも多数収録されている。 代表的なサークルには、「Demetori」「Sound Holic」「IOSYS」「EastNewSound」などがあり、それぞれ異なるジャンルでルーミアの楽曲を再構築している。 たとえば、Demetoriのアレンジではメタル調の激しいギターが彼女の“潜在的な強さ”を象徴し、IOSYSのアレンジでは「そーなのかー」ボイスをサンプリングしたユーモラスな作品が人気を博している。 また、ボーカルアレンジCDでは彼女の心情を歌詞として表現する作品も多く、“夜の孤独”“光への憧れ”“自由な漂流”といったテーマでファンの共感を呼んでいる。

● ファッション・雑貨系グッズ

東方の人気キャラとして、ルーミアのモチーフはファッション雑貨にも展開されている。 Tシャツ、トートバッグ、パーカー、キャップなどのアパレル商品では、彼女の赤いリボンやシルエットをデザインモチーフに用いたものが多く、普段使いしやすいスタイリッシュなデザインが特徴だ。 中でも人気が高いのは、“宵闇の微笑み”シリーズとして販売された闇色グラデーションTシャツで、黒から紺への色の移り変わりがルーミアの闇の能力を象徴している。 また、アクセサリー類では赤いリボンをかたどったピアスやペンダントが人気で、男女問わず「さりげなく東方好きをアピールできる」と好評だ。 これらのグッズは、キャラクターの世界観をファッションとして日常に取り入れるという新しいスタイルを生み出している。

● 同人グッズ・個人制作アイテム

同人イベント「博麗神社例大祭」や「コミックマーケット」では、毎回多くのルーミア関連グッズが頒布されている。 個人イラストレーターや小規模サークルによる作品は、商品というより“創作表現の延長”として制作されることが多く、バリエーションが非常に豊かだ。 手描きのキャンバスアート、ルーミアをテーマにした香水、LEDライト付きの闇エフェクトジオラマなど、創意工夫あふれるアイテムが多数登場している。 これらのグッズは、公式商品にはない“手作りの温かみ”が感じられる点で支持を集めており、コレクターの中には「二次創作限定グッズ専門コレクション」を持つ者も少なくない。 また、クラウドファンディングを利用してルーミアを題材にしたイラスト集や画集を制作する試みも見られ、ファン文化の成熟とともにその規模は拡大している。

● 海外ファンによるグッズ展開

東方Projectは世界的な人気を誇るシリーズであり、ルーミアも海外ファンの間で高い人気を持っている。 特に北米・ヨーロッパ・中国・東南アジアでは、ファンメイドのルーミアグッズが独自に展開されている。 海外の通販サイトでは、彼女をモチーフにしたTシャツ、ステッカー、デジタルポスター、手作りのぬいぐるみなどが多く販売され、国際的なファン交流の象徴的キャラとなっている。 また、英語圏では「Rumia the Darkness Girl」という愛称で親しまれ、海外アーティストによるオリジナル音楽やアニメーションも制作されている。 このように、ルーミアは国境を越えて創作の源泉となり、東方の“世界的アイコン”としての地位を確立している。

● コレクター視点での市場動向

ルーミア関連商品の中古市場は、キャラクターの人気と比例して安定した需要を保っている。 特に初期のGiftぬいぐるみやガレージキットは入手困難で、プレミア価格で取引されることも多い。 アクリルグッズや同人CDの初回限定版なども、ファンの間では“コレクション要素の高いアイテム”として評価され、数千円~一万円程度の価格で取引されるケースもある。 ただし、ルーミア関連グッズの多くは個人製作やイベント限定頒布のため、再販が少なく、希少価値が時間とともに上がる傾向にある。 そのため、ファンの間では“ルーミアは夜と同じ、一度逃すと二度と手に入らない”と例えられるほどだ。

● 総評:夜を形にしたキャラクター商品

ルーミア関連商品は、単なるキャラクターグッズではなく、“幻想郷の夜”そのものを具現化した作品群といえる。 ぬいぐるみやアクリルスタンドの愛らしさ、音楽やイラストの幻想性、ファッションアイテムの静かな美しさ――そのすべてが、彼女の持つ“闇の中の優しさ”を象徴している。 ルーミアは、商品という形を通してもなお、人々の心に“夜の詩”を届ける存在であり続けている。 その人気は今後も衰えることなく、幻想郷と現実世界をつなぐ“闇の使者”として、多くのファンの手の中で静かに輝き続けるだろう。

[toho-9]■ オークション・フリマなどの中古市場

● ルーミア関連商品の流通事情

『東方Project』の人気キャラクターとして、ルーミアに関連するグッズは公式・同人問わず長年にわたり制作されてきた。そのため、中古市場においても多様なアイテムが出回っており、コレクター間で安定した取引が行われている。 流通の主な舞台は、ヤフオク!・メルカリ・駿河屋・BOOTHなどで、特に希少な初期グッズやイベント限定品は高値で取引される傾向が強い。 中古市場では、“可愛い東方キャラ”としての人気よりも、“シリーズ初期を象徴する存在”としての価値が重視される傾向があり、ルーミアはその代表的な例といえる。 彼女の登場初期(2000年代前半)に販売されたアイテムは、現在では生産終了・絶版となっており、コレクター市場では“黎明期の遺産”として位置づけられている。

● 人気が高い商品カテゴリ

中古市場で特に注目を集めているのは、以下の3カテゴリーである。

ぬいぐるみ・マスコット類

Gift製の「東方ぬいぐるみシリーズ」は、ルーミアが初期ラインナップに登場したこともあり、今でも高い人気を誇る。

初版のぬいぐるみは2010年前後に生産終了しているため、状態の良いものは1体8,000円~12,000円前後で取引されることも珍しくない。

タグ付き・未開封品であればさらに高騰し、オークションでは2万円以上の落札例もある。

音楽CD・同人アルバム

「妖魔夜行」アレンジを収録した初期の同人CD(2005~2010年頃)は、限定プレスが多く再販されにくいため、コレクターの間で人気が高い。

特に人気サークル「Demetori」「SOUND HOLIC」「IOSYS」などの初期作品は希少性が高く、1枚3,000~5,000円前後で取引されることが多い。

アクリルスタンド・フィギュア系

近年は立体物の需要が高まっており、MMDを元にした3Dプリントフィギュアや、闇エフェクト付きの同人製フィギュアが注目されている。

これらは生産数が少ないため、フリマアプリ上では定価の2倍以上で取引されるケースも見られる。

● 初期アイテムの希少価値

東方シリーズの黎明期(2003~2006年頃)に制作されたルーミア関連グッズは、現在では“幻級”といえるほど希少になっている。 当時は流通経路が限定されており、即売会や小規模な通販でのみ販売されていたため、現存数が極端に少ない。 その代表例として挙げられるのが、「博麗神社例大祭 第1回」頒布の手描きアクリルストラップや、個人サークル制作のガレージキットなどである。 これらは現在もコレクター間で高値取引されており、状態によっては数万円単位で落札されることもある。 とくに初期ガレージキットは、彩色済み完成品がほとんど存在しないため、未組立品・説明書付きという条件だけで価値が跳ね上がる。 こうした状況から、ルーミア関連アイテムの市場は「懐かしさ+希少性」という二重のプレミアが付加されやすい傾向にある。

● イベント限定品・特典アイテムの評価

東方イベントや同人ショップで配布された非売品グッズも、中古市場では人気が高い。 たとえば、ZUN氏直筆サイン入りの「東方紅魔郷」購入特典ポスターや、音楽CD特典ブックレットの表紙にルーミアが描かれているものなどは、希少性が高く高額で取引される。 また、同人誌や画集に付属していたポストカード・缶バッジなども、全種類を揃えようとするコレクターが多く、単品でも1,000~2,000円ほどの価値がつくことがある。 このような限定品は、いわば“東方文化の記録”としての価値を持ち、単なるキャラクター商品を超えたコレクション対象となっている。

● フリマアプリでの取引傾向

フリマアプリ(特にメルカリ・ラクマ)では、手軽さから東方グッズの流通が活発である。 ルーミア関連では、ぬいぐるみやアクスタ、同人CDなどが出品の中心であり、価格帯は数百円から1万円前後まで幅広い。 特徴的なのは、出品説明欄に“推しキャラ卒業”“コレクション整理”といった文言が多いことで、ファンの世代交代や整理によって市場に一定量が供給されている点だ。 また、ルーミアに関しては「暗闇の撮影背景で撮った写真」や「夜空をバックにしたディスプレイ例」を添える出品者も多く、商品の撮影そのものが彼女の世界観を反映している。 ファンの“愛情の込め方”が他キャラと比べても独特で、単なる取引を超えた“共有文化”の側面も見られる。

● オークションサイトでの高額落札例

ヤフオク!では、コレクター向けの高額取引が多く見られる。 代表的な例として、以下のような落札実績がある。 – Gift製ルーミアぬいぐるみ(タグ付き・未開封):落札価格 22,500円 – 初期版『幻想少女大戦』特装版・ルーミア特典付き:落札価格 13,000円 – ZUNサイン入り『紅魔郷』サントラCD:落札価格 30,000円超 – 2004年イベント頒布ガレージキット(未塗装・未使用):落札価格 約40,000円

これらの例からも分かるように、希少性が高くファンの記憶に残るアイテムほどプレミア化しやすい傾向がある。

特にZUN氏関連のサイン入り品やイベント限定品は、今後さらに価値が上昇する可能性が高い。

● 海外市場での評価

海外のファンコミュニティ(特に北米・ヨーロッパ・東南アジア)では、東方グッズの需要が年々増加しており、ルーミアもその一翼を担っている。 eBayやアリババなどの国際フリマサイトでは、公式・同人問わず彼女のアイテムが出品されており、海外価格は日本よりも平均1.5~2倍程度高い傾向にある。 また、現地のファンが制作した非公式グッズも盛んで、アートプリントやハンドメイドアクセサリーなどが人気を博している。 これらの流通は、日本の中古市場に逆輸入されるケースもあり、海外限定版のアートボードや限定Tシャツが国内ファンの間で話題になることもある。

● 市場の成熟とコレクション文化

ルーミア関連商品の中古市場は、単なる転売市場ではなく、ファンによる“文化的収集活動”の場として成熟している。 多くのコレクターは、彼女のグッズを「夜の幻想郷を再現するアート」として扱い、展示棚を闇色で統一した“ルーミアコーナー”を自宅に設けている。 SNSでは、自作のディスプレイ写真や整理方法を共有する投稿も多く、“コレクター同士の交流”を目的とした市場が形成されている。 このように、ルーミアの中古市場は単なる需要供給の関係を超え、“愛と記憶の循環”として機能しているのが特徴だ。

● 市場価格の将来的傾向

東方シリーズ全体の人気が今後も続くと予想される中で、ルーミア関連商品の価値は安定的に推移すると見られる。 特に初期生産品・公式コラボアイテム・ZUN関連のサイン品は、今後さらに希少価値が上昇する可能性が高い。 逆に量産型の現行グッズや再販品は価格が落ち着く傾向にあるが、状態や保存環境によっては“美品”として一定の価値を保つだろう。 また、NFTやデジタルコレクションといった新しい形態の市場でも、ルーミアのビジュアルや音楽モチーフが活用される可能性があり、彼女の“幻想的価値”は形を変えて未来へと引き継がれていくと考えられる。

● 総括:闇の少女が照らすコレクターの世界

最終的に、ルーミアの中古市場は単なる金銭的価値を超え、ファン文化そのものを映し出す鏡である。 彼女のグッズを手に入れることは、単に“物”を買うことではなく、“幻想郷の夜”を手元に招く行為なのだ。 その闇は恐ろしいものではなく、むしろ懐かしく、安らぎを与える光でもある。 中古市場におけるルーミアの人気は、彼女が長年ファンに愛され続けている証であり、今後も“夜を漂う象徴”として、多くのコレクターの心と棚を静かに照らし続けるだろう。

[toho-10]