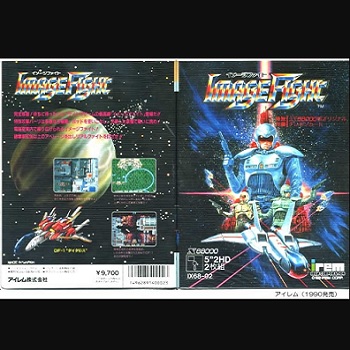

【中古】【表紙説明書なし】[FC] Image Fight(イメージファイト) アイレム (19900316)

【発売】:アイレム、ビング

【対応パソコン】:FM TOWNS、X68000、Windows

【発売日】:1990年

【ジャンル】:シューティングゲーム

■ 概要

アーケードの系譜を継ぐSF縦スクロールシューティング

1988年、アーケードゲームの黄金期にアイレムが送り出した縦スクロールシューティングゲーム『イメージファイト』は、同社の代表作『R-TYPE』の成功を受け、その流れをさらに深化させた意欲作である。単なる続編ではなく、「戦術訓練と実戦」をテーマに、プレイヤーが仮想空間でのシミュレーション訓練を経て本物の戦場へ赴くという独自の構成を採用していた。この発想により、プレイヤーは単なる敵の殲滅ではなく、「戦闘訓練生としての成長過程」を体験するような感覚を得ることができた。

本作は全8ステージ構成で、前半5ステージが「訓練ステージ」、後半3ステージが「実戦ステージ」として設計されている。訓練モードでは一定の撃破率を達成できなければ再訓練となり、プレイヤーの技量を測る指標として明確な合否判定が存在する点もユニークだ。単純なアクション性に留まらず、緊張感ある訓練制度がゲーム全体の骨格を支えている。

戦略性を重視した緻密なゲームデザイン

『イメージファイト』の特徴は、弾幕や反射神経よりも「状況判断とパターン構築」を求められる戦略性にある。自機「OF-1 ダイダロス」は速度調整が可能で、五段階のスピードを使い分けることで、敵の弾道や地形ギミックに応じた柔軟な回避が求められる。さらに前方・側方に装着可能な「ポッド」システムは、単なる補助兵器ではなく、射角のコントロールや防御壁としても機能するため、ステージごとに使用方法を変える戦略構築が必要になる。

また、敵の耐久力が高く設定されており、連射だけでは突破できない構成が多い。そのため、敵の出現位置・耐久値・背景ギミックなどを把握し、「どのタイミングでどの武装を選択するか」を学習することが進行の鍵となる。この“試行錯誤の蓄積”こそが、本作を単なるアクションゲームではなく「戦術訓練型シューティング」として特異な存在にしている。

仮想空間と現実戦闘を繋ぐストーリーテーマ

物語の背景は、地球圏を脅かす外宇宙生命体との戦い。人類は「イメージ訓練システム」と呼ばれる仮想空間での戦闘訓練を導入し、実戦に耐えるパイロットを育成している。プレイヤーはこのシステムを利用するパイロット候補生として、戦闘機「OF-1 ダイダロス」を操縦し、訓練をクリアして実戦部隊への配属を目指す。

この「訓練」という設定は、ゲームの難易度やリトライ構造と自然に結びついており、リトライが単なる失敗ではなく「再訓練」という物語上の必然として機能する。この点により、プレイヤーは精神的な一貫性を保ったまま挑戦を続けられる構造となっている。1980年代後半のアーケードにおいて、ここまで世界観とゲームプレイを密接に統合した作品は珍しく、ストイックな演出がコアゲーマー層から高い評価を受けた。

アーケード版から家庭用・パソコン版への展開

『イメージファイト』はアーケードでの人気を受け、1990年には複数のパソコン・家庭用機へ移植された。中でもFM TOWNS版、X68000版、Windows版はいずれも特徴的な移植であり、それぞれのハードの個性を活かしたアプローチが試みられている。

FM TOWNS版(ビング開発)は1990年に発売され、縦長のアーケード画面をそのまま再現できない仕様を補うため、「表示範囲を任意スクロールする」形式を採用した。プレイヤーが上下方向に画面を動かすことで、アーケード版の縦長視界を再現するという、当時としてはかなり異例の方式だった。この方式は後に他のSTG移植作品にも影響を与え、スクロール式表示の草分け的存在となる。

一方、X68000版はアイレム自身が開発を担当し、移植精度の高さで知られる。グラフィック、敵配置、音楽などの再現度は非常に高く、当時のX68000ユーザーの間では“アーケードを自宅に持ち込む”体験として高い評価を得た。ただし、BGMの音程が若干高く(約半音上がったような印象)鳴る点が指摘されることもあり、音楽の再現度に関しては賛否が分かれた。

Windows版は後年の移植で、操作性や解像度の最適化が図られ、現行ハードでも動作可能な形に再構成されている。特にTOWNS版やX68K版と異なり、モニター解像度への対応や操作系の安定性が向上しており、往年のプレイヤーが現代の環境で再び挑戦できる構成として再注目された。

R-TYPEとの比較に見るデザイン哲学の違い

『R-TYPE』が“戦闘の中での圧倒的演出と火力管理”を主題としていたのに対し、『イメージファイト』は“個人の戦術訓練と失敗からの成長”を重視している。敵を力で押し切る爽快感よりも、「自分が上達する手応え」に重きを置いた設計であり、繰り返しプレイして初めて全容を理解できる構造になっている。これにより、当時のシューティングファンからは「パターン構築型の究極形」と評される一方、カジュアル層には敷居の高さが指摘されることもあった。

ただし、そうした難易度設計は単に高難易度を狙ったものではなく、“訓練→実戦”という世界観を成立させる必然であり、失敗そのものがゲームの一部として組み込まれている。結果として、プレイヤーは「クリア」という目標以上に「習熟」という達成感を得られる構造を体験することになる。

シューティング史に残る挑戦的設計

『イメージファイト』は1980年代後半のSTGシーンにおいて、単なる技術力ではなく「プレイヤー心理の演出」という面で画期的な存在だった。プレイヤーの努力を物語として扱う発想、速度調整やポッド制御を軸にした操作体系、撃破率による評価システムなど、いずれも当時のアーケードにおいて新鮮な試みであった。後年の『レイフォース』や『グラディウスIII』などにも見られる「戦略性と難度の両立」の流れは、本作の影響を受けているといわれる。

また、アーケードでの成功により、パソコン市場での移植需要が高まったことも特筆すべき点である。高性能パソコンが一般に普及し始めた時期にあって、『イメージファイト』はその移植精度・表現力・音質の面でFM TOWNSやX68000ユーザーの“マシン選びの指標”となった。アイレムとビングの技術的挑戦が、STG移植文化の成熟を促したことは間違いない。

■■■■ ゲームの魅力とは?

戦術を積み重ねて突破する“学習型”の快感

『イメージファイト』の最大の魅力は、「一度ではクリアできない」ことそのものにある。多くのシューティングゲームが瞬間的な反射神経や火力で押し切る構成を採用する中、本作は一歩引いた「計画性」と「分析力」を求めてくる。ステージごとの敵配置、出現タイミング、障害物の位置、さらにはポッドの使用角度までを記憶し、少しずつ理想的な攻略ルートを組み上げていく――この“習熟の実感”こそがプレイヤーを虜にする要素だ。

初見では圧倒されるような敵弾の嵐も、パターンを理解して行動すれば「どう動けば安全なのか」が見えてくる。練習を重ねるごとに、かつて避けられなかった弾幕をすり抜けられるようになる瞬間の快感は、単なるスコア稼ぎ以上の達成感をもたらす。まさにタイトルの“イメージファイト(Imagination Fight)”の名にふさわしい、頭脳と技術を融合した戦いが体験できる。

プレイヤーを導く“訓練評価システム”の妙

前半5ステージの訓練モードは、単なる導入ではない。ここでの撃破率が低いと「不合格」となり、再訓練を受けることになる。多くのゲームではミスやリトライはストレス源とされがちだが、本作ではそれを“評価と再挑戦の機会”として物語に自然に溶け込ませている点が秀逸である。

プレイヤーは再挑戦を「敗北」ではなく「再訓練」として受け入れる。訓練を通じて自分の戦い方を見直し、撃破率を高めるための新しいルートを構築する過程がゲームプレイの核心となっている。このメカニズムが、ストイックな難易度にもかかわらずプレイヤーを挫折させず、むしろ挑戦意欲を掻き立てる仕組みとして機能しているのだ。

操作性と感覚的フィードバックの完成度

『イメージファイト』では、速度調整ボタンとポッド操作が非常に緻密に設計されている。スピードは5段階に切り替え可能で、敵の出現パターンに合わせて瞬時に切り替える操作が要求される。これにより、単調な“避けゲー”ではなく、状況判断に基づいた“操縦技術”を体験できる。

特筆すべきは、ポッド(オプション)システムの自由度だ。ポッドは前方固定だけでなく、左右へ回転して射出角度を変えることができる。これにより、画面上の安全地帯を確保しながら反撃するという高度なプレイが可能になる。ステージ構成と敵配置がこの操作体系を前提に作られており、プレイヤーは「どの角度から攻めれば効果的か」を常に考えさせられる。

この操作と敵配置の一体化によって、単なるボタン連打では到達できない“操作と空間認識の融合感覚”が得られる。それが本作の持つプレイヤー体験の深さを支えている。

視覚と音響が織りなす硬質なSF世界観

アイレム特有のメカニカルデザインと緊迫感ある音楽も、『イメージファイト』の魅力を語るうえで欠かせない要素である。背景は冷たい金属の通路、未知の惑星、巨大母艦内部など、徹底して無機質な世界が広がり、どのステージにも緊張と孤独が漂う。

サウンド面では、FM音源を活かした硬質な電子音が印象的だ。特にボス戦BGMは、不協和音的なコード進行でプレイヤーの緊張を高める一方、撃破時には独特の静寂が訪れ、達成感を強調する。BGMは「ヒロイック」ではなく「ストイック」な方向性を持ち、戦闘というより“訓練の音楽”として設計されているのが特徴だ。

この音と映像の調和は、プレイヤーを常に張り詰めた状態へと誘導し、ステージクリアのたびに“冷徹な達成感”を味わわせる。まるでSF映画の訓練シーンを自ら操縦しているような臨場感がある。

移植版で再評価された技術的完成度

FM TOWNS版では、ハード性能を活かした滑らかなスクロールと鮮明な発色が話題となった。縦画面を再現するための「上下スクロール方式」は独特で、プレイヤーが上下に画面を移動させるたび、奥行きを感じさせる効果が生まれている。当時のPC移植にありがちな“視界制限のストレス”を、操作による能動的コントロールへと転換した点は高く評価された。

X68000版は、当時のPCとしては最高クラスのグラフィック性能を誇り、アーケード版の色使いや敵パターンをほぼ忠実に再現。特に、ステージ3のエネルギー炉の輝きやステージ5の無重力空間の演出など、原作を知るファンを唸らせる完成度だった。また、処理落ちがほとんどなく、安定した60fps動作を維持していた点も快適な操作感を支えた。

後年のWindows版では解像度や音源が現代仕様に調整され、よりシャープな映像と安定した入力反応を実現。古典作品でありながら、UIや操作感の面で時代に合わせた最適化が行われたことは、“時を超える完成度”として再評価されている。

挑戦する者だけが味わえる達成感

『イメージファイト』の本質的な魅力は、やはり「自らの成長を感じる手応え」にある。単純なクリアの喜びではなく、訓練を重ねるごとにミスが減り、行動が洗練されていく過程そのものが楽しみとなる。クリア時の達成感は、プレイヤーが努力で手に入れたものとして深く刻まれる。

特に2周目モードに突入した際の難易度上昇は凄まじく、敵の攻撃パターンがより苛烈になる。それでも攻略パターンを完全に自分の中に組み込めたプレイヤーにとっては、その緊張感こそが最高のご褒美となる。まさに“訓練の果てにある実戦”を体験できる構造であり、クリア後には「自分がパイロットとして成長した」かのような錯覚を覚えるほどだ。

硬派なゲーマーたちを惹きつけ続ける理由

本作が今なお語り継がれるのは、その“真剣勝負”の姿勢にある。敵の動き、弾速、地形、すべてがプレイヤーの油断を許さないバランスで構築されており、少しの判断ミスも命取りになる。だがその一方で、ミスを乗り越えるたびにプレイヤーは確実に上達していく。こうした“挑戦と成長”のサイクルこそ、80年代のシューティング文化が育んだ精神的なスポーツ性の象徴といえる。

『R-TYPE』が“圧倒的な演出と火力の美学”を体現したとすれば、『イメージファイト』は“鍛錬と克服の哲学”を描いた作品だ。時代を経ても廃れないその設計思想は、今なおシューティングゲームファンの間で特別な位置を占めている。

■■■■ ゲームの攻略など

基本操作とスピードコントロールの重要性

『イメージファイト』を攻略するうえで最初に理解すべきは、「スピードコントロール」と「ポッドの制御」である。プレイヤー機「OF-1 ダイダロス」は、ショットボタンのほかにスピード切り替えボタンを持ち、全5段階の速度を状況に応じて変更できる。この調整ができないと、序盤から被弾が増える。たとえば、狭い通路で敵が上から迫ってくる場面ではスピードを最低にして精密な動きを行い、広いエリアで敵弾を回避する際には中速~高速を維持するのが基本だ。

この「速度管理の巧拙」がプレイヤーの実力を大きく左右する。特にステージ4以降は、敵の攻撃が速く、地形も複雑化するため、瞬時に速度を調整できるように身体で覚えることが重要だ。ミスをしたら即リスタートではなく、あえて速度設定を変えながら再挑戦し、各シーンに最適な速度を体得していくことが攻略の第一歩である。

ポッド運用を極める ― 攻防一体の武装

本作の最大の戦術要素は、やはり「ポッド(オプションユニット)」の扱いにある。最大3基まで装着可能で、通常は自機の前後左右に固定配置されるが、特定の操作を加えることで射角を自在に変化させられる。敵弾を遮る盾のように使うこともできれば、背後の敵を狙う反撃装置として機能させることも可能だ。

たとえば、ステージ2の狭いトンネル状エリアでは、左右にポッドを展開して敵の弾を防ぎつつ前進する戦術が有効。一方、ステージ5の中盤では、上部からの攻撃を迎撃するためにポッドを上方に向けておくことで被弾を防げる。攻撃方向を切り替えることで、「守りの道具」を「攻撃の武器」へと転用できるのがポッドの奥深さだ。

特に高スコアを狙うプレイヤーは、ポッドを一時的に外して敵を誘導し、再装着で一気に殲滅するという高度なテクニックを駆使する。単なる火力補助ではなく、ステージ攻略の“要”として機能している。

撃破率の管理 ― 訓練ステージを突破するコツ

訓練モードでは、各ステージ終了時に撃破率が表示され、60%未満であれば“再訓練”に戻される。これを突破するには、敵の出現位置を完全に把握することが不可欠である。特に画面端や背景物陰から出現する敵は、初見では見逃しやすい。

効果的な練習方法は「一度にすべてを覚えようとしない」こと。ステージを細かく区切り、出現パターンを段階的に学習していくのがよい。敵が出る順番、撃破しやすい位置、ショットの発射タイミングを体で覚えていくと、自然と撃破率が向上する。

また、得点を狙うよりも、まずは安全確実に敵を処理するルートを作ることが重要。特定の敵を無理に狙うより、安定してクリアできるルートを優先することで、結果的に撃破率が安定し、実戦モードへの進出が早まる。

ステージ攻略 ― 訓練から実戦へのステップ

ステージ1は、基本操作を学ぶための最初の関門。敵の出現は緩やかだが、地形の制限が多く、ポッドの使い方に慣れないと簡単に被弾する。まずは敵を1体ずつ確実に撃破し、背景の障害物を避ける動きに集中しよう。

ステージ2では、地形ギミックと敵配置が複雑化し、上下左右からの攻撃が本格化する。ここでのポイントは、スピードを中速に設定して、常に画面中央より少し下に位置取りすること。敵の弾を見やすくし、回避と攻撃を両立しやすくなる。

ステージ3では、ポッドを活かした攻撃角度の調整が必須。特に大型敵の出現位置を覚えておき、撃破に時間をかけすぎないよう注意する。ステージ4以降は、壁や障害物が増え、敵弾を避けるよりも「弾を撃たせない配置」を意識した攻撃が求められる。

実戦ステージでは、訓練とは違い敵の弾速が格段に上がる。特にステージ6以降は、敵の耐久力が高く、連射力よりも戦略が重要。ポッドを最大限に使い、防御と攻撃の両立を意識するとよい。

安全地帯の活用とリスクマネジメント

『イメージファイト』のステージ構造には、設計的に“安全地帯”が存在する場所がいくつかある。たとえばステージ1のボス戦では、ボスの中央真下付近に陣取ると攻撃を受けにくい。またステージ3の縦長エリアでは、敵弾の軌道が固定されているため、特定の位置に静止することで無傷で通過できる区間もある。

ただし、これらの安全地帯は万能ではない。敵弾がランダム性を持つステージ後半では、むしろ安全地帯に頼りすぎると動けなくなり、詰みやすくなる。攻略のコツは、“安全地帯に逃げ込む”のではなく、“そこを経由して次の行動に移る”こと。常に攻めと回避のバランスを考えながら動くことが高難易度突破への鍵となる。

ボス戦攻略 ― 弱点を突く精密射撃

各ステージのボスは、単なる体力の塊ではなく、弱点部位を狙う必要がある。多くのボスは中央に露出したコアを持ち、一定時間ごとに攻撃パターンを変化させる。ポッドを適切に配置して防御ラインを作りつつ、コアが開いた瞬間に集中砲火を浴びせるのが定石だ。

特にステージ5のボス「大型戦艦タイプ」は、左右の砲塔を破壊するまでは本体にダメージが通らないため、先に砲塔を破壊→ポッドで反撃→中央コアを連射、という順序を守ることが重要。また、ステージ8の最終ボスは耐久力が極めて高く、連射よりも“弾避けの持続力”が求められる。スピードを中速に維持し、攻撃パターンを覚えることが最重要だ。

2周目(ハードモード)への挑戦

全ステージをクリアすると、2周目が自動的に始まる。敵の弾速が上がるだけでなく、攻撃パターンそのものが変化し、撃破済みの敵が予期せぬタイミングで再出現するなど、単純な記憶攻略では通用しない。特にボスの攻撃頻度が増し、わずかな油断も許されない。

このモードの攻略には、もはや「ステージごとの最適解」ではなく、「全体を俯瞰した動き」が求められる。敵の出現位置を完全に把握しているプレイヤーだけが挑める領域であり、まさに本作の副題「訓練と実戦」を体現した設計といえる。

裏技・隠し要素

『イメージファイト』には、隠し要素として特定の条件を満たすと発動する“強化モード”が存在する。たとえば、訓練モードで高撃破率を連続達成すると、次回出撃時に初期ポッド数が増える。また、ステージ3の特定エリアでポッドを一定方向に連射し続けると、隠しアイテムが出現するという噂もあり、熱心なプレイヤーたちの間では研究対象となっていた。

また、一部移植版ではBGMテストモードやデモ再生機能が追加され、音楽や背景グラフィックを自由に鑑賞できる。特にFM TOWNS版では、タイトル画面で特定のキー入力を行うとステージセレクトが解禁される仕様があり、練習やデモプレイに活用された。

総括 ― 訓練と攻略が一体化した完成度

『イメージファイト』の攻略は、単なるパターン暗記ではない。速度・位置取り・ポッド制御・撃破率・弾道予測など、複数の要素を同時に処理する思考型のアクションだ。その過程でプレイヤー自身が“成長”する感覚を得られるのが、この作品の最大の醍醐味である。

訓練を繰り返し、少しずつ撃破率を上げ、ついに実戦ステージへ到達する――その瞬間の達成感は、他のどんなゲームにも代えがたい。アイレムの設計思想が凝縮された本作は、「攻略することそのものが物語になる」稀有なシューティングゲームとして、今なおファンの心に刻まれている。

■■■■ 感想や評判

当時のアーケードプレイヤーが感じた「新しい難しさ」

1988年のアーケード登場当時、『イメージファイト』は「硬派すぎる」とまで言われる難易度で話題を呼んだ。『R-TYPE』のような覚えゲーを期待して挑んだプレイヤーたちの多くが、わずか数分で撃墜されていく――それほどに、このゲームは“訓練”の名にふさわしい試練を用意していた。

一方で、プレイヤーの中にはその厳しさを“挑戦の証”と捉える層も多かった。「ただ避けるだけのゲームではなく、考えて戦うゲームだ」という意見が多く、シューティングジャンルを真剣に探求するプレイヤーの心を強く掴んだ。攻略法が公開される前は、ゲーセンでクリアまで到達できるプレイヤーがごく一部しかおらず、まさに“エリート専用訓練シミュレーター”という評価を得ていた。

一度ステージ構成を把握し始めると、その設計の緻密さに気づくプレイヤーも多かった。「理不尽な難しさではなく、完璧に作られた課題の積み重ね」として理解され、やがてマニア層からは「究極の修行ゲーム」として高い支持を受けることになる。

家庭用・パソコン移植で広がった再評価の波

1990年に登場したFM TOWNS版とX68000版は、アーケード版を忠実に再現したことで、家庭でも本格的な訓練体験を味わえると評判になった。特にX68000版は、当時のゲーム誌で「再現度98%」「音以外は完全移植」とまで称され、パソコンユーザーの誇りとされた。

一方でFM TOWNS版は、上下スクロールによる視野切り替えが特徴的で、「アーケードとは違う緊張感がある」と評価された。画面の狭さを逆手に取り、視野外からの敵を自ら探す“索敵要素”が生まれたことで、戦略性がより際立ったのだ。この“視界を操る感覚”は一部のプレイヤーに高く評価され、「TOWNS版のほうがより訓練らしい」という声も上がったほどである。

当時のPC誌では、ゲームバランスや移植技術への称賛が相次ぎ、「FM TOWNSユーザーが誇るべき移植作」「X68Kユーザーの必修タイトル」などと記された。マシンごとの性能差を超えた“再現への執念”が、アイレムとビング両社の信頼を確立する結果となった。

ゲーム雑誌・レビューに見る評価の二面性

当時の主要ゲーム誌(『Beep』『ログイン』『MSX・FAN』など)では、『イメージファイト』のレビューは常に賛否を呼んでいた。多くのレビュアーが口を揃えて語るのは、“異様なまでの完成度と同時に突き放すような冷徹さ”。

あるレビューでは「まるで試験を受けている気分だ」と評され、別の誌面では「達成感の大きさはR-TYPEを超える」と絶賛された。つまり評価の基準が「楽しさ」ではなく「達成の充足度」に置かれていたのである。

特に撃破率システムの存在は、当時のゲーム文化において非常に珍しかった。「努力が数値で返ってくる」仕組みはプレイヤー心理を刺激し、ストイックなゲーマーほど熱中した。反面、ライト層にとってはその厳しさが「敷居の高さ」となり、アーケードでの人気は一部の上級者に集中する傾向が見られた。

この二面性こそが、『イメージファイト』を語るうえで最も象徴的な部分である。ゲーム史的にも、万人受けを狙わず、“真の訓練生”だけを選別するような姿勢が貫かれたタイトルは稀であった。

海外プレイヤーの反応 ― 技術力への驚嘆

海外市場でも『イメージファイト』は話題を呼び、特に北米のPCゲーマーやアーケードマニアの間では「日本製STGの職人芸」として高い評価を受けた。海外レビューでは、「敵AIの挙動が精密で、同時代の西洋STGとは一線を画している」「設計思想が軍事訓練シミュレーターに近い」といったコメントが見られる。

また、FM TOWNSやX68000といったハードウェア自体が海外では希少だったため、コレクターズアイテムとしての価値も急上昇。後年のレトロゲーム愛好家の間では、「日本が作った最も知的なシューティング」として紹介されることが多く、海外フォーラムでも“思考型シューティング”の原点としてしばしば引用される。

プレイヤーコミュニティでの共有と競技的要素

当時はインターネットが普及しておらず、情報交換の主な場は雑誌投稿欄やアーケード現場の“攻略ノート”だった。『イメージファイト』では、ステージ別の撃破率報告やルート最適化の議論が頻繁に行われ、いわば「共有学習型コミュニティ」が形成されていた。

特に“撃破率100%チャレンジ”は、多くのプレイヤーの目標となり、クリア後もスコアアタック的な再挑戦が絶えなかった。結果として、アーケードシーンでは“攻略プレイヤー”と“観戦プレイヤー”が自然に共存し、ゲームセンターが訓練所のような雰囲気を帯びることもあったという。

このような“共有の挑戦文化”は、後の『ダライアス外伝』や『怒首領蜂』など、スコアと戦略を競うSTG文化に受け継がれていくことになる。

後年の再評価 ― 「精神的続編」としての位置づけ

21世紀以降、レトロゲーム再評価の流れの中で『イメージファイト』は再び脚光を浴びた。現代のプレイヤーから見ると、その難易度や演出は極端だが、それゆえに“設計思想の純度”が際立つ。多くの評論家は本作を「プレイヤーと開発者の信頼関係が成立していた時代の象徴」と評している。

さらに、2000年代に入ると“精神的続編”として『イメージファイトII(PCエンジンCD版)』が登場。物語性を強化しながらも、訓練と実戦の構成を受け継ぎ、原作ファンから「正統進化」と歓迎された。この流れにより、本作は単なる一発屋ではなく、“訓練型STG”というジャンルの原点として語り継がれる存在になった。

プレイヤーの記憶に残る名場面と手応え

多くのプレイヤーが今でも語るのは、訓練最終ステージを突破したときの緊張と歓喜である。画面に「実戦投入許可」の文字が浮かび上がる瞬間、まるで軍人として昇格したような感覚に包まれる。その演出はきわめて簡素でありながら、プレイヤーの達成感を完璧に増幅する。

また、最終ステージでの敵母艦との戦いも強烈な印象を残す。BGMのテンポが不規則に変化し、プレイヤーを心理的に追い詰める演出が施されている。長い訓練の末にたどり着いたこの戦いを終えた瞬間、多くのプレイヤーが「静かな感動」を覚えたと回想している。派手な演出ではなく、努力の結晶としてのエンディング――この余韻こそ、『イメージファイト』が名作として語られる理由のひとつである。

総評 ― 冷たい世界の中に宿る熱い挑戦心

『イメージファイト』に対する評価を一言でまとめるならば、それは“冷たい設計に宿る熱い魂”だろう。理不尽に思える敵配置、無慈悲な撃破率システム、無音に近い静寂のBGM――そのすべてが、プレイヤーを磨き上げるための意図的な設計だった。

だからこそ、クリアした者は皆、達成と誇りを語る。「二度とやりたくないが忘れられない」「自分を試された気がする」――そんな感想が象徴的だ。楽しむというより“乗り越える”体験を提供した『イメージファイト』は、今なお硬派ゲーマーたちの中で伝説として生き続けている。

■■■■ 良かったところ

「挑戦する喜び」を感じられる究極の達成感

『イメージファイト』最大の魅力は、難易度の高さそのものが“報酬”として機能している点にある。多くのゲームが「誰でもクリアできる快感」を提供するのに対し、本作は「努力しなければ決して到達できない満足感」を与える設計となっている。

訓練ステージを繰り返し挑戦し、撃破率を上げて初めて実戦に進める――その過程でプレイヤーが得る感覚は、まさに「己の成長」そのものだ。成功が偶然ではなく、確かな技量と理解によって導かれるため、クリア時の達成感は他のどんなシューティングにも代えがたい。プレイヤーの中には「1面を突破するだけで嬉しかった」と語る者も多く、この作品の設計思想がいかにプレイヤー心理を的確に突いていたかが分かる。

この“挑戦を喜びに変える設計”こそ、アイレムが当時確立していた「努力が結果になるゲーム哲学」の真髄である。

精密なバランス調整 ― “理不尽”ではなく“厳格”

高難易度ゲームにおいて、プレイヤーが最も嫌うのは「理不尽さ」だ。しかし『イメージファイト』は、どのステージも明確な攻略法が存在し、何度も挑戦すれば必ず突破口を見出せるように作られている。つまり、難しさの中に“公正さ”がある。

たとえば敵の出現タイミングや攻撃パターンは、完全に固定化されており、ランダム要素はほぼ存在しない。これにより、プレイヤーは運に頼らず、自分の技術と判断力で勝負できる。結果として、「次こそは勝てる」というポジティブな緊張感を維持できるのだ。

また、ボス戦では防御と攻撃のリズムが計算され尽くしており、ポッドの配置ひとつで難易度が劇的に変わる。こうした精密な設計が、リプレイ性の高さと学習の面白さを両立させている。難しさを「罰」ではなく「課題」として提示している点が、当時のSTGの中でも群を抜いて秀逸だった。

圧倒的な演出センスと冷徹なSF美学

本作のビジュアルとサウンドは、当時のアーケード作品の中でも異彩を放っていた。ステージ背景は金属質で無機的、キャラクターデザインも機能美を優先した硬質なスタイル。敵の動きにも「生命感」より「機械的な精度」が重視されており、全体的に冷たい緊張感が漂う。

この“冷たさ”は一見すると地味に映るが、逆にプレイヤーの集中力を高める効果を持っている。余計な装飾や派手な演出を排し、プレイヤーの視線を常に戦闘へ向けさせる――それが『イメージファイト』の世界観設計の根幹である。

音楽面でも、アイレムらしいストイックなサウンドデザインが光る。特にステージ間の静寂や、訓練合格時の短いファンファーレなど、“抑制された演出”が印象に残る。BGMの派手さではなく、“音の間”を使って緊張と緩和を表現している点は、まさに映画的演出の域に達していた。

ポッドシステムの革新性 ― 攻撃と防御の融合

当時のシューティングゲームでは、攻撃と防御は明確に分かれていた。『グラディウス』ではオプションによる火力増強、『R-TYPE』ではフォースによる防御補助が存在したが、『イメージファイト』はその両者を融合させている。

ポッドは角度調整によって攻撃方向を変えられるだけでなく、敵弾を物理的に遮るシールドの役割も果たす。そのため、プレイヤーの“手の動き”が戦場全体をコントロールする要素となっている。この感覚は、まさに“戦術を操る快感”であり、当時のゲーマーに新鮮な驚きを与えた。

特に上級者は、ポッドを一時的に分離させて敵を誘導するという高度な戦法を駆使し、ステージごとに異なる“最適配置”を編み出した。こうした奥深い操作体系は、後の『レイフォース』や『斑鳩』など、戦略型STGの発展にも影響を与えたとされている。

世界観とゲーム性の完璧な融合

『イメージファイト』が他の作品と一線を画すのは、単なる設定ではなく、世界観そのものがゲーム構造に密接に結びついている点だ。プレイヤーは「訓練生」としてミッションをこなすが、ゲームオーバーを“失敗”ではなく“再訓練”と扱う設計により、リトライをポジティブな体験に変換している。

この仕組みは心理的ストレスを軽減し、繰り返しの挑戦を自然な流れにしている。結果として、プレイヤーはゲームの難しさを“物語の一部”として受け入れやすくなるのだ。これは、後の教育型ゲームデザインにも通じる先駆的な発想であり、アイレムの脚本構成力と設計思想の融合が見事に結実している。

ハードウェアの限界を超えた移植技術

FM TOWNS版やX68000版の完成度は、当時のプレイヤーから「奇跡の移植」と呼ばれた。とくにX68K版はアーケードの解像度をほぼ完全に再現し、処理落ちがほぼゼロという驚異の安定度を誇った。画面の明滅や敵配置の再現度は、まさに“家庭にアーケードを持ち込んだ”といえる水準であり、多くのユーザーが感動を覚えたという。

FM TOWNS版では、ハードの解像度制約を逆手に取り、上下スクロールという大胆な仕様を導入。これにより、プレイヤーが視界を自分で動かすという能動的なプレイ体験が実現した。制約を創造性で克服する設計哲学は、当時のビングの開発陣のセンスを示す象徴でもあった。

さらにWindows版では、古いハードウェアを知らない新世代ゲーマーにも配慮し、操作性の最適化や入力遅延の軽減などが施された。古典的でありながら“今でも遊べる”完成度を実現していることは、多くのプレイヤーから高く評価されている。

プレイヤー心理を見抜いた難易度設計

本作の難しさは、単なるテクニック要求ではない。「人間がどの段階で焦り、どうミスをするか」を計算して設計されている。たとえば、敵の出現タイミングが“早すぎず遅すぎない”ことで、プレイヤーは常に判断を迫られる。ギリギリのタイミングで避ける快感と恐怖が交互に訪れ、集中が途切れない。

また、撃破率システムは“自分の成長を数値で実感できる”という心理的報酬を与える。ゲームがプレイヤーを試すだけでなく、正確にフィードバックを返してくれる構造は、当時として非常に画期的だった。この“努力が数値化される”設計は、現代の実績システムやトロフィー制度の原型とも言える。

時間を超えて支持される“信頼できる設計”

『イメージファイト』が長く語り継がれているのは、単に懐古的な人気ではなく、“設計が信頼できる”からだ。プレイヤーが感じる理不尽や不具合が極端に少なく、「納得できる難しさ」と「一貫したルール」が全編に通底している。この公正な設計が、現代のゲーマーからも再評価される要因となっている。

さらに、何度もプレイすることで理解が深まる構造は、いわば“学習型ゲームデザイン”の先駆けであり、飽きが来ない。30年以上経った今も、クリア動画やスコアチャレンジが投稿され続けていることが、この作品の完成度を物語っている。

総評 ― 静かなる情熱を秘めた傑作

『イメージファイト』の良かった点を総合すると、それは“熱狂ではなく、静かな情熱”で構築された作品であるということに尽きる。派手さよりも緊張感、安易な爽快感よりも努力の達成感――そのすべてがプレイヤーの誇りを刺激する。

ゲームを通じて「自分が上達した」と確信できる体験を与えたタイトルは、当時でも極めて稀だった。難しくも公正で、冷たくも熱い。その矛盾が見事に調和した『イメージファイト』は、アイレムというメーカーの職人気質と哲学が結晶した不朽の名作である。

■■■■ 悪かったところ

極端な難易度と初心者排除の設計

『イメージファイト』の最大の賛否点は、そのあまりにも高すぎる難易度にある。熟練プレイヤーにとっては挑戦的で魅力的な設計だったが、当時の一般的なアーケード利用者――特に初心者層にとっては、わずか数分でゲームオーバーになる「門前払いタイトル」として知られていた。

敵の出現が予告なく始まり、弾速が早く、地形の狭いステージ構造が続くため、初プレイ時の死亡率が非常に高い。訓練ステージを突破できないまま“再訓練ループ”に陥るプレイヤーも多く、ストレスを感じた人が少なくなかった。難易度を下げるオプションが存在しないため、「途中で飽きてしまう」「自分には無理」と感じて離脱する層もいた。

結果として、アーケードではプレイヤー人口が限定され、マニア層に特化した印象を強めてしまった。これは当時のアイレム作品全般に共通する傾向であり、『イメージファイト』はその象徴とされた。

訓練ステージの単調さと精神的負担

本作の構成上、前半5ステージが「訓練モード」となっているが、この部分はプレイヤーの成績次第で何度も繰り返すことになる。つまり、一度撃破率60%未満で失敗すると、また最初からやり直し。これが心理的にかなりの負担となった。

同じステージを延々と再挑戦する中で、「進展がない」「飽きる」という意見も多かった。特に上級ステージに到達できないプレイヤーにとっては、「訓練」という設定がリアルすぎて、まるで本当に試験に落ち続けるような感覚を味わったとまで言われている。

また、訓練ステージのBGMや背景が全体的に淡々としているため、視覚・聴覚的な変化に乏しいという指摘もあった。演出上の意図として“冷たい訓練空間”を表現していたのだが、長時間プレイ時には単調に感じることがあり、これも一部プレイヤーが離れる要因となった。

一発被弾で全損という過酷なシステム

本作のもう一つの特徴的な設計――それが「一発被弾=即ミス」というシステムである。シールドや耐久値といった救済措置は存在せず、敵弾1発でも被弾すれば即座に爆散。しかも復活直後はパワーアップがすべて失われるため、戦力が著しく低下し、リカバリーが困難になる。

特に中盤以降は、パワーアップしていない状態では敵を倒すことすら難しい場面が多く、一度のミスが致命傷になる。これにより「連続でミス→即コンティニュー」という流れが頻発し、プレイヤーによっては“詰み”と感じることも少なくなかった。

このリスクの高さが「緊張感を高める演出」として機能する一方で、カジュアル層には受け入れがたいハードコア仕様だった。特に家庭用移植でじっくり遊びたい層からは、「練習のしづらさ」「リトライの厳しさ」が不満点として挙げられている。

ポッドシステムの扱いにくさ

『イメージファイト』の象徴であるポッドシステムは、熟練者にとっては奥深いが、初心者にとっては極めて扱いが難しい。角度調整の操作が繊細で、少しのタイミングミスで攻撃方向がずれてしまうことが多い。特に敵弾が多い状況では、思った方向にポッドを動かせず、そのまま被弾するというケースも頻発した。

また、ポッドの射角制御に“慣性”があるため、即座に角度を変えたい時に反応が遅れる。こうした仕様はリアルな挙動を意識したものだったが、操作性としてはクセが強く、直感的とは言い難い。

この難しさにより、「操作が複雑すぎる」「シューティングというより格闘技のよう」と感じるプレイヤーもいた。結果として、ポッドのポテンシャルを十分に引き出せるのは上級者に限られ、多くのプレイヤーにとっては“宝の持ち腐れ”状態となってしまった。

一部移植版での表現劣化や音程の問題

アーケード版の完成度が非常に高かった分、移植版には細かな不満も見られた。特にX68000版では、BGMの音程がアーケード版よりわずかに高く再生される仕様があり、ファンの間では「緊張感が損なわれる」と議論になった。

FM TOWNS版は表示範囲のスクロールシステムが独特で、アーケード版の“縦の圧迫感”が薄れたという指摘もある。プレイヤーが手動で上下スクロールを操作する方式はユニークだったが、同時に「見づらい」「タイミングを誤ると被弾する」という欠点も伴っていた。

また、一部のWindows移植では入力遅延やBGMループのズレが発生することがあり、完全再現を期待していたファンからは落胆の声も上がった。ハードウェアの違いを踏まえたうえでも、音と操作レスポンスの再現性は、やはり本作にとって非常に重要な要素であったことを物語っている。

ストーリー演出の希薄さ

『イメージファイト』は、訓練と実戦という明確な構造を持ちながらも、物語的な説明や演出が極めて簡素である。背景設定や登場人物の詳細は一切語られず、プレイヤーが操作する“自分自身”の存在意義も明確ではない。

この無機質さが「冷徹な訓練世界のリアルさ」を強調している反面、「物語性に乏しい」「感情移入できない」という批判も存在した。特に1988年以降、ドラマ性を重視するゲームが増えていた時代背景の中で、『イメージファイト』のストイックな演出は一部プレイヤーにとって寂しさを感じさせた。

そのため、後年発売された『イメージファイトII』ではストーリー面の強化が図られ、キャラクター描写やセリフ演出が追加された。これはまさに、初代の「冷たさ」を補完するための改善策だったとも言える。

プレイヤーへの情報提示が不足

もう一つの問題は、「ゲーム内で何を求められているのか」が初見では分かりづらい点である。たとえば撃破率システムの存在や、訓練の合格条件が明確に表示されないため、初心者は「なぜ進めないのか」を理解できないまま挫折してしまうケースが多かった。

当時のゲームセンターには取扱説明書やチュートリアル表示がなく、プレイヤーは自力で条件を推測するしかなかった。結果として、攻略情報を雑誌や他プレイヤーから得られない人は、進行不能に陥ることもあった。

この“不親切さ”は意図的に作られたものであり、「本物の訓練で説明はない」という世界観を再現したものだが、ユーザー体験としてはやや冷淡だったと言わざるを得ない。

テンポの重さとプレイ時間の長さ

本作はステージごとの演出が長く、クリアまでに相当な集中力と時間を要する。ステージ間の演出もテンポがゆっくりしており、1プレイあたりの密度が高い代わりに“疲労感”も大きい。特に後半の実戦ステージでは敵の耐久値が極端に上がるため、1面を突破するだけで10分以上かかることもある。

この構成は“訓練感”を強める一方で、「1プレイの気軽さ」というアーケード本来の魅力を損なっているという意見もあった。つまり、「アーケードゲームでありながら家庭用ゲームのように重い」――それが『イメージファイト』特有のテンポの問題である。

総評 ― 完璧すぎるがゆえの“冷たさ”

『イメージファイト』の悪かった点を総括すると、それは“完成度が高すぎるがゆえの冷たさ”に集約される。難易度・操作性・演出のすべてが精密であるが、その精密さが人間味を遠ざけてしまった。挑戦者にとっては最高の舞台だったが、一般プレイヤーにとっては近づきがたい存在でもあった。

とはいえ、この冷徹なゲームデザインこそが本作の本質であり、“誰でも楽しめる”ことよりも“選ばれた者だけがクリアできる”ことを目指した美学があった。その意味で『イメージファイト』は、欠点すらも作品性の一部として成立している稀有なタイトルと言えるだろう。

[game-6]■ 好きなキャラクター

プレイヤー自身 ― 無名の訓練生が象徴する「挑戦者の魂」

『イメージファイト』には、明確な主人公名や台詞は存在しない。しかし、その“無名の存在”こそが、多くのプレイヤーにとって最も深く印象に残るキャラクターとなっている。プレイヤーは、名前のない訓練生として仮想空間へ送り込まれ、数々の模擬戦闘を乗り越えていく。誰のためでもない、ただ自分の成長と任務遂行のために戦う――その無言の姿が、多くのファンに“自分自身の投影”として受け入れられた。

この無個性なキャラクター設定は、アイレムの設計意図によるものである。物語を語る代わりに、プレイヤー自身が物語の中に入り込み、訓練の重みを体感できるようにしているのだ。ミッション成功時に淡々と流れる「合格」メッセージや、再訓練時の無慈悲なリセット――そこには、誰の感情も描かれていない。しかしその“感情の欠如”が、かえってプレイヤーの内面を際立たせる構造になっている。

「自分が主人公ではなく、訓練生である」という設定は、ゲームを通じてプレイヤーに謙虚さと集中力を要求する。そして最後に実戦ステージへ送り出された瞬間、無名のパイロットが自らの腕で“存在を証明する”。この無言の成長物語に、多くのプレイヤーが心を動かされた。

OF-1 ダイダロス ― 自機そのものが語る人格

もう一つの象徴的な“キャラクター”が、自機である「OF-1 ダイダロス」だ。冷徹な金属の外装を持ちながら、操作するほどに“生きている”かのような反応を見せる機体。プレイヤーが上達するにつれて、まるで意思疎通しているような感覚を覚える人も多かった。

機体名の“ダイダロス(Daedalus)”は、ギリシャ神話の発明家に由来しており、自由に飛ぶことを夢見たイカロスの父として知られる。まさに「飛ぶ技術」「戦う知性」を象徴する存在であり、アイレム開発陣のネーミングセンスの高さがうかがえる。

ダイダロスのデザインは直線的で無骨、R-TYPEのバイド系メカとは対照的に“人間が造った軍用兵器”としての現実感が重視されている。翼のないフォルムは、自由ではなく“制御された飛翔”を象徴しており、プレイヤーの訓練というテーマと完全に一致している。

その硬質な外見と正確な挙動が、プレイヤーの心に「自分がこの機体そのものになっている」という没入感を与える――この擬人化された感覚こそ、ファンがOF-1を“キャラクター”として語る理由である。

敵勢力 ― 冷たい無機知性が放つ不気味な魅力

『イメージファイト』の敵キャラクターたちは、いずれも生物的なデザインを排除した人工生命体的な存在として描かれている。金属の装甲、無機質な動き、そして機械音だけが響く戦場。こうしたデザインは、従来の“エイリアン的敵”とは異なり、まるでAIが自己増殖した兵器群のような冷たさを感じさせる。

この非人間的な敵デザインは、プレイヤーに“感情ではなく任務で戦う”という姿勢を強制する。彼らに名前はなく、断末魔もない。ただ淡々と出現し、消滅していく。だからこそ、撃破時の静けさが印象的だ。敵を倒しても達成感ではなく、わずかな空虚が残る――それこそが『イメージファイト』のSF的世界観の本質と言える。

中でもステージ5以降の大型戦艦タイプの敵は、まるで無人機の群れが統制された意思で動いているような錯覚を起こさせる。プレイヤーは機械vs機械の戦いの中で、自分の人間性を逆に感じることになる。この構造的な皮肉に、多くのプレイヤーが“無言のストーリー性”を見いだした。

ボスキャラクターたちの個性と恐怖

『イメージファイト』の各ステージには、印象的なボスが登場する。いずれも明確な人格を持たないが、その動作パターンと造形美が、まるで“意思ある存在”のように感じられる点が評価された。

特に有名なのが、ステージ3の「回転装甲型ボス」。円状に配置されたパーツが回転し、一定時間ごとに中央のコアを露出させる。この構造がプレイヤーの攻撃タイミングを完全に支配し、まるで“挑戦を見抜かれている”ような緊張を生む。

ステージ5の巨大母艦は、冷徹さの象徴といえる存在だ。ゆっくりと画面上部に姿を現し、無音で砲塔を展開する――この演出は、80年代当時のアーケードゲームでは極めて珍しかった“静寂の恐怖”を活用したものである。撃破時に派手な爆発音を出さず、静かに崩れ落ちる表現が逆に強烈な印象を残した。

ファンの間では「イメージファイトのボスは無機的でありながら人格を感じる」と評されることが多く、機械の美学と心理的恐怖を両立させたデザインとして今も語り継がれている。

システムAI ― 冷徹な評価者としての“キャラクター”

本作の“AI評価システム”もまた、プレイヤーにとって忘れられない存在だ。訓練終了時に表示される「撃破率」「合否判定」という数字と単語は、まるで人間の上官のように冷静で、感情を一切示さない。それゆえに、わずかな数値の違いが大きな心理的圧力として働く。

このAIこそが、真の“ライバル”であり“教官”だったと語るプレイヤーも多い。褒め言葉も叱責もなく、ただ結果だけを突きつける。その無情さが逆にリアリティを感じさせ、プレイヤーは「次こそは合格してみせる」と燃えるのだ。

特に印象的なのは、合格時のわずか数秒の静寂と、続く実戦投入の演出。何も語らずに舞台が切り替わるその瞬間に、多くのプレイヤーが“AIに認められた”という達成感を覚えた。これほど無言で印象を残す“キャラクター”は、他に例がないだろう。

敵兵器群の造形美 ― 機能で語るデザイン哲学

『イメージファイト』の敵兵器群は、いずれも芸術的なレベルで設計されている。例えば、小型ドローンの配置角度や攻撃パターンは、幾何学的な美しさを持ち、まるで機械の舞踏を見ているようだ。中盤に登場する“回転スピアユニット”や“蛇行型突撃艦”などは、攻撃を避けながらその動きを観察するだけでも楽しめるほどの完成度を誇る。

これらの敵キャラクターは、単なる障害物ではなく“訓練用の教材”として配置されており、プレイヤーは彼らとの戦いを通じて技術を磨く。つまり、敵もまた“共に戦うパートナー”のような存在なのだ。この関係性の美学は、他のSTGには見られない独特の緊張感を生み出している。

プレイヤーが抱く擬人化された愛着

本作にはセリフも人物絵も存在しないが、ファンの間では不思議と“キャラ愛”が語られる。その多くは「自機=自分」「敵=試練」という擬人化的な解釈から生まれている。プレイヤーはステージを進むごとに、訓練AIに挑み、敵兵器を乗り越え、ついに実戦で自分の力を証明する――それはまるで一人の人間が成長していく物語のように感じられるのだ。

一部ファンの間では、OF-1ダイダロスを“無口な相棒”として愛する声も多い。中には模型やドット絵を自作し、「ダイダロスが今日も飛ぶ」とSNSに投稿する愛好家もいるほど。その人気は決してキャラクター商業的ではなく、純粋な体験の中で育まれた愛着である。

総評 ― 無名の存在たちが語る人間ドラマ

『イメージファイト』のキャラクター性とは、“語らないキャラクター”に宿る感情の投影だ。プレイヤー自身が物語を補完し、敵や機体、AIに人格を見いだす――この構造が、他のゲームにはない深い没入感を生み出している。

登場人物が一切語らなくても、プレイヤーは確かにそこに「訓練生の物語」を感じ取る。冷たい金属と無音の世界の中で、自分だけが熱を持って動く。その孤独な戦いこそが、『イメージファイト』という作品の核心であり、ファンが今なお語り続ける理由である。

[game-7]●対応パソコンによる違いなど

各機種版における『イメージファイト』の意義

『イメージファイト』は1988年にアーケードで登場した後、1990年前後に複数のパソコン向けに移植された。特に注目すべきは、FM TOWNS版(ビング開発)、X68000版(アイレム開発)、そして後年に登場したWindows版(ビング監修)である。これらの移植は、単なる再現ではなく、当時のパソコン文化とハード性能を象徴する“実験的な試み”の場でもあった。

アイレムはアーケード開発会社でありながら、各プラットフォームの特性に応じてグラフィック表現や操作感をチューニングする方針を取っており、結果として3機種それぞれに独自の味わいが生まれている。以下では、その違いを細部まで掘り下げて紹介していく。

FM TOWNS版 ― 表示範囲を操作する異色のインターフェース

FM TOWNS版(1990年発売・ビング開発)は、他の移植作品とは一線を画する仕様を持っていた。最大の特徴は、「画面上下のスクロールをプレイヤー自身が操作する」という独自のシステムである。

オリジナルのアーケード版は縦長モニターで構成されていたが、家庭用モニターは横長であるため、縦方向をすべて表示することができなかった。そこでビング開発陣は、“視界を動かす”という新しい発想を採用。プレイヤーがキー操作で上下視点を切り替えることで、未表示部分を確認できるようにした。

この方式は当時のユーザーに大きな衝撃を与えた。まるでパイロットがコクピットの視野を動かして敵を探すような感覚で、臨場感が非常に高い。一方で、慣れないうちは視界切り替えの操作が忙しく、「操作と戦闘を同時にこなすのが難しい」という意見も多かった。だが、熟練者にとっては“戦場を自分で探す”という新しい戦術性として評価され、後の縦STG移植に影響を与える発想となった。

また、FM TOWNS特有の高解像度グラフィックと24ビットカラーによって、アーケード版よりも背景の発色が豊かになっている。特にメタリックな光沢や宇宙空間の星の輝きなどは、当時のPCゲームの中でも群を抜く表現力を誇った。サウンド面ではCD-DA音源を活かしたクリアなBGMが印象的で、FM音源の硬質な雰囲気から一転、重厚かつ滑らかな音響空間を生み出している。

FM TOWNS版は、単なる再現ではなく「PCゲーム的に再構築されたイメージファイト」と言ってよい独自作である。

X68000版 ― 完全再現を目指した“家庭のアーケード”

1990年に発売されたX68000版は、アーケードファンから「ほぼ完全移植」と称えられた作品である。開発を手がけたのはアイレム自身で、ハードの性能を限界まで引き出した職人仕事が光る。

まず注目すべきはグラフィックの忠実度だ。X68000の4096色表示能力を活かし、アーケード版の色調や敵配置を細部まで再現。敵キャラや背景のドットパターンもほぼ同一で、アニメーションの滑らかさも非常に高い。特にステージ5のエネルギー炉が点滅する演出は、当時のファンの間で「X68Kの実力を見せつけた」と評された。

操作面でも、純正ジョイスティックとの相性が良く、スピード調整やポッド制御がアーケードさながらの感触で行えた。一方で、BGMの音程がアーケード版より若干高く再生されるという問題があり、「緊張感が少し変わる」との指摘もあった。しかし、FM音源チップによる重厚な低音が加わったことで、むしろ“硬質な戦闘音”として好意的に受け止めるプレイヤーも多かった。

また、ロード時間がほぼゼロである点も特筆すべきだ。ROMカートリッジではなくディスクベースでありながら、X68000の高速アクセス性能により、ステージ間の切り替えがシームレス。これにより、アーケード同様のテンポでプレイできた。まさに「家庭に設置できるアーケード筐体」として、多くのSTGファンを魅了した。

X68K版は現在でも評価が高く、エミュレーター上での再現度検証においても「アーケード版との差が最も少ない移植」とされている。

Windows版 ― 現代環境で蘇った訓練体験

後年に登場したWindows版は、ビングによって監修・再構築されたバージョンである。PC-98時代の制約から解放され、現代的なOS環境で動作するよう調整された。

グラフィックはオリジナルのドットを基礎に、発色調整とインターレース補正が施されており、解像度の高いモニターでも違和感のない滑らかさを実現。操作もUSBジョイパッド対応となり、入力遅延が最小限に抑えられた。

また、プレイヤー支援機能としてリプレイ機能・ステージセレクト・BGM鑑賞モードが追加された。これにより、当時は過酷だった再挑戦が格段にしやすくなり、現代プレイヤーでも“訓練→上達→実戦”の流れを無理なく楽しめる設計に変化している。

サウンドはアーケード版をベースにリマスタリングされ、FM音源の鋭さとデジタル音源のクリアさを融合したハイブリッド仕様。特に訓練モードBGMの低音再現度が高く、ヘッドホンで聴くと当時以上の没入感を味わえる。

このWindows版によって、『イメージファイト』は単なる懐古的移植ではなく、“現代でも通用する戦術型STG”として再評価された。

操作性の比較 ― 反応速度と体感の違い

3機種を比較すると、操作感の違いが顕著に表れる。

FM TOWNS版:視点移動操作を同時に行う必要があるため、慣れるまで操作負荷が高い。だが、視覚的な立体感が強く、没入感は随一。

X68000版:レスポンスが非常に鋭く、アーケードに最も近い。スピード切り替えやポッドの角度調整が自然で、熟練者に最適。

Windows版:キー入力の遅延がほぼなく、ジョイパッド設定も自由。現代的な快適さで、学習プレイに向く。

このように、それぞれのバージョンが異なる方向性で完成度を追求しており、プレイヤーの好みによって「ベスト版」が分かれるのも面白い点である。

グラフィックと音響の進化

アーケード版を基準に見ると、FM TOWNS版は「色彩の豊かさ」、X68K版は「精密なドット再現」、Windows版は「解像度補正と音質の融合」でそれぞれ個性を持つ。

FM TOWNSでは背景の星空や光の反射が鮮やかに描かれ、まるで宇宙空間の空気感が感じられる。X68000版は逆にコントラストが強く、金属の硬質感を強調。Windows版はその中間的なバランスで、現代的な映像感覚に近づいている。

サウンドでは、FM TOWNSのCD音源が最もクリアで、低音域の深みが印象的。X68K版は少し音程が高いが、FM音源特有の張りのある電子音が緊張感を演出している。Windows版はその両者を融合し、サラウンド的な広がりを持たせている。

操作系の独自性と互換性の壁

FM TOWNSやX68000は、専用ジョイスティックやキーボード操作を前提としており、プレイヤーによっては操作系の慣れが必要だった。特にポッド操作に関しては、ハードごとのボタン配置が異なるため、攻略難易度に差が出た。

一方、Windows版では設定画面でボタン割り当てを自由に変更可能となり、利便性が大幅に向上している。これにより、古いハードを持たない新規ユーザーでも手軽に本作の精緻な操作感を体験できるようになった。

総括 ― 同じタイトルでありながら三つの顔を持つ

3機種版を比較して見えてくるのは、『イメージファイト』が単なる移植作品ではなく、それぞれのプラットフォーム文化に根ざした「再解釈」であるということだ。

FM TOWNS版:プレイヤー自身が戦場を操作する、実験的で没入的な訓練体験。

X68000版:アーケードを完全再現した職人技の集大成。

Windows版:現代プレイヤーが再挑戦できる最適化版。

それぞれの違いは単なる技術的差異ではなく、当時のパソコンゲーム文化そのものを反映している。プレイヤーがどの機種で体験しても、『イメージファイト』が提供する「成長」「挑戦」「克服」という核心は変わらない。

そして、いずれのバージョンにも共通しているのは――“一度ハマると抜け出せない、訓練型STGの魔力”。

それが、この作品が今なお語り継がれる最大の理由である。

●同時期に発売されたゲームなど

★R-TYPE

(アイレム/1987年/価格6,800円)

『イメージファイト』を語る上で外せないのが、同じアイレムが手がけた『R-TYPE』である。横スクロールSTGとして登場し、“学習型・記憶型”ゲームデザインの原点とも言われる。特徴的なのは、フォースユニットと呼ばれる可動式兵装を用いた戦略性で、敵の攻撃を防御・攻撃の両方に利用できるという点。

『イメージファイト』はこの思想を縦方向に拡張した作品であり、“フォース=ポッド”という構図がそのまま受け継がれている。アイレムが築いた「一撃死と完全攻略型の哲学」は、この時代のSTGの礎となった。

当時のパソコン版(X68000、MSX2)でも高評価を得ており、BGMのFM音源再現率が話題となった。

★グラディウスII GOFERの野望

(コナミ/1988年/7,800円)

コナミの看板シリーズ第2作。多彩な武装選択と緻密なステージ構成により、アーケードSTG黄金期を象徴する一本。『イメージファイト』と同様に“ミス=全損”の設計を持ちながら、より派手な演出とキャッチーなBGMで人気を集めた。

PC-8801mkIISR版やX68000版も移植され、当時としては驚異的なグラフィック再現率を誇った。BGMのアレンジも秀逸で、ハードの音源特性を最大限に引き出した例として評価される。

『イメージファイト』が冷静な訓練STGだとすれば、本作は“英雄的戦争叙事詩”であり、性格の対比が鮮明である。

★ウィザードリィV 災渦の中心

(アスキー/1988年/8,800円)

STGとは異なるが、同時期にプレイヤーの「学習と再挑戦」を重視したRPGとして注目を浴びたのが『ウィザードリィV』。マッピング、敵AI、呪文管理の複雑さから、まさに“精神的訓練”ともいえる体験を提供した。

『イメージファイト』と共通するのは、「挑戦者にのみ報いる」という硬派な哲学。プレイヤーが試行錯誤を重ね、攻略情報を自ら編み出す過程そのものがゲームの目的となっていた。

当時のPC-9801版は日本語化が進み、国産RPG開発にも多大な影響を与えた。

★ソーサリアン

(日本ファルコム/1987年/8,800円)

アクションRPGとして一世を風靡した『ソーサリアン』は、PCゲーマーの中で長期的な人気を誇った。特に“シナリオ追加ディスク”という拡張方式を採用し、ゲームの寿命を延ばす仕組みを確立した点が画期的だった。

この“拡張性”という考え方は、『イメージファイト』の後継作品『II』にも影響を与え、ステージごとの訓練テーマや構成を変化させる設計に反映されたとされる。

音楽もFM音源の限界に挑戦しており、古典的電子音楽として評価が高い。

★ドラゴンスピリット

(ナムコ/1987年/6,800円)

縦スクロールSTGの名作であり、プレイヤーはドラゴンを操り、地上と空中を同時に攻撃する二層システムを駆使する。『イメージファイト』と同じく精密操作と地形把握が重要で、パターン構築の醍醐味を共有している。

PC-8801版では色数制限の中で巧みな表現を実現し、特にドラゴンの羽ばたきアニメーションは当時の技術者の誇りとされた。『イメージファイト』の硬質な金属世界とは対照的に、“有機的な空戦”を描いた点で好対照を成す。

★ザナドゥ シナリオII

(日本ファルコム/1988年/8,800円)

日本PCゲームの金字塔『ザナドゥ』の続編。プレイヤーは前作よりも自由度の高い探索を行い、成長と戦略を重ねることでダンジョンを突破していく。

本作が強調した「積み重ね型成長システム」は、『イメージファイト』の“訓練→実戦”構造と深い共通性を持つ。すなわち、反復と努力がゲームの核心である。

また、サウンドチップYM2203を駆使したBGMは、FM音源黄金期の代表格として名高い。硬質な電子音が流れる中で、プレイヤーが孤独に進む感覚はどこか『イメージファイト』的である。

★ダライアス

(タイトー/1986年/7,800円)

三画面連結筐体で話題を呼んだ横スクロールSTG。海洋生物モチーフのボスデザインが特徴で、アーケードSTGに“芸術性”をもたらした作品である。

『イメージファイト』の開発者たちも、この“ボス演出のドラマ性”に影響を受けたと語っており、ステージ構成のリズム感やボス出現時の静寂演出に共通する要素が見られる。

PC-9801やX68000版も高品質に移植され、特にX68K版の“音響再現率”は後の移植作品の指標となった。

★テグザー

(ゲームアーツ/1985年/6,800円)

日本製メカアクションの金字塔。自動連射レーザーと変形機構を備えた機体を操る本作は、後のSTG設計に多大な影響を与えた。

『イメージファイト』のポッド制御システムには、この“武装の多機能性”が通じる要素があり、プレイヤーの戦略判断を重視する点でも共通している。

また、テグザーの“高難度だが理不尽でない”バランス設計は、当時のSTG設計思想の理想形とされ、アイレム作品に通底する“挑戦と報酬”の哲学を感じさせる。

★夢幻戦士ヴァリス

(日本テレネット/1986年/7,800円)

女性主人公ユコの成長を描いたアクション作品。ドラマ性と演出重視のゲームとして、80年代後半のアーケードとは異なる方向で人気を博した。

『イメージファイト』が無機的・訓練的であるのに対し、本作は“感情とストーリー”を重視する。両者の違いはそのまま、当時のプレイヤー層の分岐点でもあった。

また、PCエンジン版ではアニメーションデモが導入され、ゲームの「視覚的物語表現」の先駆けとなった。アイレム作品が後に演出面を強化していく流れにも影響を与えている。

★スぺースハリアーII

(セガ/1988年/7,800円)

3D視点を取り入れた疑似3Dシューティングの代表作。高速で迫る敵弾を避ける立体感の演出は、『イメージファイト』の“速度調整”の設計思想と共鳴する。

FM TOWNS版やX68K版でも発売され、色彩表現の美しさが当時のPCユーザーを驚かせた。

特に、立体空間を高速で移動しながら敵を撃破する構造は、後のFPSや3D STGの設計へと繋がっていく。つまり、同時期の技術的潮流の中で、『イメージファイト』は“戦略的2Dの極致”、本作は“体感型3Dの先駆け”として並び立つ存在だった。

総括 ― STG黄金期の交差点に立つ『イメージファイト』

1988~1990年は、STGの歴史の中でも“革新と淘汰”が同時に進行した時期だった。

『イメージファイト』はその中で、戦術と技術の訓練性を極めた存在として位置づけられる。

一方で、『グラディウスII』『ダライアス』『R-TYPE』が演出とスケールで競い、『ソーサリアン』『ウィザードリィV』が思考型プレイを深化させた――つまり、すべての潮流が一点に集中した時代に生まれた作品だった。

その意味で『イメージファイト』は、「冷たい金属の戦場に人間的成長を描いたゲーム」として、当時の他ジャンルすら刺激した特異な存在である。

いま振り返れば、この時期のパソコンゲーム群こそが、90年代以降のゲームデザインの原型を作り上げたのだ。

■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【中古】【表紙説明書なし】[FC] Image Fight(イメージファイト) アイレム (19900316)

ファミコン イメージファイト (ソフトのみ) FC【中古】

【中古】 ファミコン (FC) イメージファイト (ソフト単品)

【中古】イメージファイト / 藤緒あい

【送料無料】【中古】FC ファミコン イメージファイト

【中古】 イメージファイト キスKC/藤緒あい(著者)

イメージファイト プチキス(1)【電子書籍】[ 藤緒あい ]

評価 5

評価 5![【中古】【表紙説明書なし】[FC] Image Fight(イメージファイト) アイレム (19900316)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/7010/2/cg70102403.jpg?_ex=128x128)

![イメージファイト プチキス(1)【電子書籍】[ 藤緒あい ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8573/2000005808573.jpg?_ex=128x128)

![イメージファイト【電子書籍】[ 藤緒あい ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9654/2000005849654.jpg?_ex=128x128)