【中古】【非常に良い】ウルティマ コンプリート

【発売】:ポニーキャニオン、富士通

【対応パソコン】:PC-8801、PC-9801、X68000、FM TOWNS

【発売日】:1990年

【ジャンル】:ロールプレイングゲーム

■ 概要

◆ ブリタニアの危機と新たなる試練

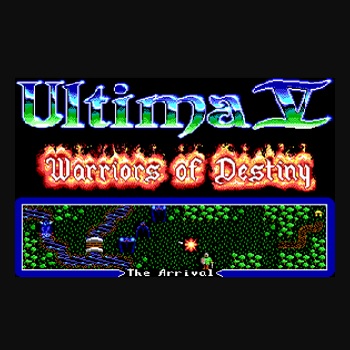

1980年代後半、RPGというジャンルが確固たる地位を築き始めた頃、『ウルティマ』シリーズはその中心に存在していた。その第5作目にあたる『ウルティマ5 運命の戦士(Warriors of Destiny)』は、リチャード・ギャリオットが創り出した壮大なブリタニアの世界をさらに深く掘り下げた作品であり、前作『ウルティマ4』で確立された“徳の教え”の後日譚として語られる物語だ。ポニーキャニオンと富士通が日本向けに発売したPC-8801、PC-9801、X68000、FM TOWNSといった多様なパソコン機種に移植され、当時の国内RPGファンを強く惹きつけた。

本作では、アバタール(主人公)が前作で究極の知恵を象徴する「コデックス」をブリタニアにもたらした後、世界に再び暗雲が立ち込める。正義と秩序の象徴だったロード・ブリティッシュ王が、未知の地下世界を探索中に消息を絶つ。そして、彼の不在を補うかたちで政治を司るようになった家臣、ロード・ブラックソーンが、突如として冷酷な統治者へと変貌していく。かつての徳の教えが歪められ、恐怖によって国を支配する時代が到来する――それが『ウルティマ5』の幕開けである。

◆ シャドーロードの出現と圧政の時代

ブラックソーンの豹変の裏には、闇に潜む3体の存在――“シャドーロード”の影響があった。彼らは徳を象徴する三原理(Truth、Love、Courage)をねじ曲げ、それぞれの徳を恐怖と抑圧の形に変えていった。かつては理想郷であったブリタニアは、告発と裁き、恐怖による統治の国と化してしまう。 「真実を語らぬ者は舌を抜かれ」「愛を持たぬ者は鞭打たれる」といった歪んだ戒律が人々を苦しめるなか、かつての仲間イオロやシャミノは、失踪したロード・ブリティッシュを探し出すために、再びアバタールを召喚することを決意する。プレイヤーは再びこの混迷のブリタニアへと降り立ち、真の王を救出し、歪んだ秩序を正す使命を帯びるのである。

◆ リアルタイムで息づくブリタニア

『ウルティマ5』が特筆される理由のひとつは、その“時間の概念”である。朝、昼、夜の時間帯がリアルに流れ、人々がそれに合わせて生活するようになった。昼間は市場で商人が商品を並べ、夜になれば家の灯がともり、旅人は宿屋で眠りにつく。NPCが自分の生活を持ち、行動スケジュールを持っているというシステムは、当時のプレイヤーにとって驚くべきリアリズムであった。 また、街ごとに設けられた警備や規律の存在も、プレイヤーの行動に深みを与えた。単に「善悪」を選ぶだけではなく、自分の行動が世界にどのような影響を及ぼすかを実感できる。プレイヤーはまさに“生きるRPG”を体験することになる。

◆ 戦略と探索の広がり

ブリタニアの大地はさらに広くなり、地上だけでなく地下にも広大な世界が広がる。洞窟や迷宮、そして地底世界――それぞれの階層には独自の文化と危険が待ち構えている。ダンジョン探索はより複雑化し、トーチや魔法の明かり、マッピング能力が求められる。 また、船や気球を使った移動手段の自由度も格段に増しており、プレイヤーは風向きや潮流を読みながらブリタニア中を探索できる。フィールド全体が“ひとつの生きた地形”として描かれたことが、『ウルティマ5』を単なるRPGではなく“仮想世界体験”へと押し上げた大きな要因となった。

◆ 日本版移植の特徴と文化的意義

日本においては、ポニーキャニオンと富士通がこの壮大な作品を複数の国産パソコンに移植した。PC-8801版やPC-9801版では、日本語のメッセージや独自の文字フォントが実装され、オリジナルの英語版よりも柔らかな印象を与えるデザインに仕上げられていた。 また、FM TOWNS版やX68000版では、より高解像度なグラフィックやBGMの高音質化が実現し、特にTOWNS版は音声合成による効果音演出が評価された。海外RPGが国産機に完全移植されるという事例はまだ少なかった時代、この移植は日本におけるRPG文化の拡大に大きく寄与したと言える。

◆ 前作からの継承と深化

『ウルティマ4』で確立された“徳のシステム”は、本作ではプレイヤーの行動をより細かく判定する仕組みとして引き継がれている。たとえば、盗みや殺害は明確に“非徳的”とされ、NPCたちの反応や世界の変化に影響を及ぼす。単なる戦闘中心のRPGではなく、「いかに正しく生きるか」という倫理的選択がプレイヤーに問われる点こそが、本作の哲学的魅力であった。 この思想は後のRPG作品にも多大な影響を与え、のちの『ドラゴンクエスト』や『ファイナルファンタジー』シリーズにおける「善悪の選択」「世界に影響するプレイヤーの行動」といった概念の先駆けとなった。

◆ “運命の戦士”というタイトルの意味

タイトルに冠された“Warriors of Destiny(運命の戦士)”という言葉には、単なる勇者の冒険を超えたメッセージが込められている。それは“徳を守る者でありながら、運命に抗う戦士”という存在である。アバタールは理想を掲げるがゆえに苦悩し、仲間と共に戦う過程で“真の勇気とは何か”を見出していく。この精神性こそが、『ウルティマ5』を一過性のゲームではなく“思想の物語”として成立させている。

◆ まとめ:シリーズの転換点として

『ウルティマ5 運命の戦士』は、シリーズの中でも特に社会的テーマが強く打ち出された作品であり、“自由と秩序の対立”という普遍的なモチーフを、プレイヤー自身の行動によって体験させる構造を持つ。単なる冒険譚ではなく、政治と倫理、光と影の物語をゲームという媒体で描き切った点に、今なお評価が集まっている。 ポニーキャニオンと富士通による日本語移植版は、その思想を日本のPC文化に伝えた偉大な橋渡しであり、当時の国産RPGに新たな価値観を与えた存在として歴史に残る作品となった。

■■■■ ゲームの魅力とは?

◆ 徳をめぐる世界と人間ドラマの融合

『ウルティマ5 運命の戦士』の最大の魅力は、単なる善悪の対立を超え、「正義とは何か」「徳とは本当に絶対のものなのか」という倫理的テーマをプレイヤー自身に問いかける構造にある。シリーズを通して重要なキーワードである“八徳”が、本作では国家の統治原理として用いられ、その歪んだ解釈が恐怖政治を生み出す。つまり、かつて正しかったはずの教えが、支配者の手によって“道具”と化していくのだ。

この物語設定により、プレイヤーは単なる英雄譚ではなく、理想と現実のはざまで葛藤する人間ドラマを体験することになる。正義の名のもとに人を裁くブラックソーン、彼に抗う市民たち、信念を貫くアバタール――その三者の関係性が、時に悲しく、時に重々しく描かれる。倫理的テーマが物語全体を貫くことで、単なるRPGを超えた深みを持つ作品となっている。

◆ 世界が「生きている」と実感できる構造

前作『ウルティマ4』でもNPCの存在感は高かったが、本作ではさらに一歩進んでいる。昼夜のサイクルが導入され、登場人物たちが朝に起床し、昼は働き、夜は家に戻って眠る――この日常のリズムが世界に命を吹き込んでいる。商人は営業時間以外は店を閉め、衛兵は夜間に巡回する。つまり、プレイヤーが行動する時間帯によって世界の反応が変わるのだ。

こうしたリアルタイム制御による“生活感”は、当時のPCゲームとしては画期的だった。プレイヤーはブリタニアの住人たちの一員となったような感覚を覚え、冒険が単なるクエストの連続ではなく、息づく社会の中での行為として感じられた。この没入感こそが、『ウルティマ5』の真髄といえる。

◆ 政治とレジスタンスの物語

本作では、国家権力に抗うレジスタンス運動が重要な要素となっている。プレイヤーは“反逆者”として追われる立場となりながらも、各地に散らばる仲間を探し、密かに集会を開き、情報を共有する。まるで中世ファンタジーと政治サスペンスが融合したかのような構造で、単純な善悪の対立を超えた深みを生み出している。

このような社会的要素を盛り込んだRPGは当時としては異例であり、ゲームを通して政治的な圧力や思想統制の恐ろしさを体験できる点が高く評価された。アバタールの行動は常に監視され、発言や選択によって“忠誠者”にも“反逆者”にもなりうる。この緊張感がプレイヤーを惹きつけてやまない。

◆ 探索の自由度と隠された発見

『ウルティマ5』の魅力は、広大なブリタニアを自由に探索できることにもある。地上世界だけでなく、地下世界にも街や迷宮、未知の文明が広がる。馬や船、気球を使いこなし、プレイヤーは風や潮の流れを読みながら、未踏の地を開拓していく。

探索中には、古代の石碑や謎の遺跡、幽閉された人物などが発見され、それぞれが物語の断片を構成する。会話によって得られる情報も多く、聞き逃した一言が重要な鍵となることもある。冒険を重ねるごとにブリタニアが“語りかけてくる”ような感覚を覚えるだろう。これほどまでに探索の自由度と発見の喜びを両立させたRPGは、当時ほとんど存在しなかった。

◆ 音楽とグラフィックの進化

移植された各バージョンでは、機種ごとに表現の個性がある。PC-8801版やPC-9801版ではFM音源が活かされ、重厚な中世風BGMが冒険を彩った。FM TOWNS版ではCD音源に対応し、荘厳なファンファーレや静謐な夜のテーマなどが、まるで映画のような臨場感を生み出している。X68000版では高解像度グラフィックが採用され、城や街、ダンジョンの構造がより緻密に描かれた。

グラフィックの細密化と音のリアリティが、ブリタニアの世界を“体感”させる要素として機能していた。特に夜のシーンでランプの明かりが揺れる演出や、洞窟での残響音など、当時のプレイヤーにとって衝撃的な表現だったと言える。

◆ 仲間との絆とロールプレイの深み

プレイヤーは旅の途中で多くの仲間と出会い、それぞれの信念や葛藤に触れる。彼らは単なる戦闘ユニットではなく、個性と背景を持つ人間として描かれている。イオロ、シャミノ、マリアン――彼らの言葉や反応が、プレイヤーの選択に重みを与える。時には仲間の意見に反する決断を迫られることもあり、ゲーム内の人間関係が現実的な緊張感を生み出していた。

また、仲間の職業や特性を活かした戦略も重要であり、彼らの存在が単なるストーリー上の要素にとどまらない点も魅力である。戦闘や移動、会話を通じて“共に旅をしている”実感が生まれ、プレイヤーは自分自身がアバタールであるという感覚を強く抱く。

◆ プレイヤーの選択が物語を変える

本作のもうひとつの大きな特徴は、プレイヤーの選択によって物語の進行や世界の反応が変化する点にある。ブラックソーンに対して忠誠を示すか、反抗するか――その選択ひとつで、登場人物たちの態度や展開が変わる。善行を積めば人々は心を開き、非徳的な行為を重ねれば街の住民から警戒される。この行動と結果の連鎖が、プレイヤーに“自分がこの世界の一部である”という実感を与えるのだ。

こうしたシステムは、後のRPGにおける「マルチエンディング」「道徳選択」システムの先駆けともいえるもので、ゲーム史的にも重要な試みであった。

◆ 現代の視点から見た魅力

現代のプレイヤーが『ウルティマ5』を振り返ると、その構造はオープンワールドRPGの原点そのものだと感じられるだろう。自由な探索、倫理的選択、NPCとのリアルな関係、政治と哲学を内包した物語――これらは『Skyrim』や『The Witcher』といった現代の名作にも通じる。 それゆえに、『ウルティマ5』は単なるレトロゲームではなく、RPGというジャンルの“源流”として今も輝き続けている。

■■■■ ゲームの攻略など

◆ 序盤の立ち上がりと装備の整え方

『ウルティマ5 運命の戦士』を始めた直後、プレイヤーは前作での英雄である“アバタール”として再びブリタニアに降り立つ。だが、今回は国全体がブラックソーンの圧政下にあり、街に入ることさえ危険を伴う。まずは周囲の安全な村を巡り、武器や防具、食料を整えることが第一歩だ。序盤の攻略ポイントは「正面から戦うよりも生き延びることを優先する」点にある。 低レベル時は敵との遭遇率も高く、無闇な戦闘は危険を招く。イオロやシャミノと合流し、戦力を確保してから本格的な冒険に出るのが安全だ。また、旅の途中で“食料”の確保を怠ると飢餓状態になり、体力が徐々に削られてしまう。宿屋や商人の管理する補給ルートを確保しておくことが重要である。

◆ 徳の保持と行動の選択

本作では、前作『ウルティマ4』から引き継がれた“徳のシステム”がプレイヤーの行動を厳しく評価する。たとえば、盗みを働くと“誠実の徳”が下がり、仲間を見捨てるような行為をすると“慈悲の徳”が損なわれる。このため、短絡的な行動は後々の展開に影響を及ぼす。 また、ブラックソーン政権下では“法に従うこと”と“真の善行”が必ずしも一致しない。プレイヤーは体制に従うか、信念を貫くかを常に問われることになる。たとえば、捕らえられた市民を救うために禁令を破れば犯罪者扱いになるが、それは本当に悪か――?この道徳的葛藤を乗り越えながら徳を守ることが、真のアバタールへの道だ。

◆ 情報収集の重要性と会話システム

『ウルティマ5』では、“会話”が攻略の鍵を握る。街の人々や旅の仲間、牢屋にいる囚人に至るまで、あらゆる人物との対話が新たな発見につながる。会話ではキーワード入力方式が採用されており、重要な単語を記憶して再度尋ねることで、隠された情報を引き出すことができる。 たとえば「Shadowlord」や「Blackthorn」など特定の語を尋ねると、表情を変えて口をつぐむ者もいれば、恐る恐る真実を打ち明ける者もいる。情報は断片的で、複数の街の発言を照らし合わせて初めて意味を成すことも多い。手書きのメモを取りながら進めることで、プレイヤーはまるで歴史の調査者のような体験を味わえる。

◆ ダンジョン探索と戦闘のコツ

戦闘はターン制で行われ、地形や隊列の活用が勝敗を分ける。特にダンジョン内では狭い通路や高低差を意識し、後衛を守るように布陣することが大切だ。敵の中には魔法を使うシャドウロードの眷属もおり、無防備な状態で突入すると一瞬で壊滅する危険がある。 松明(Torch)や魔法の光(Light Spell)を駆使して視界を確保し、罠の設置されていそうな床は慎重に歩くこと。トラップ解除のスキルを持つ仲間を連れていれば安心だ。特に序盤のダンジョン「Despise」や「Deceit」は構造が複雑で、地図を自作して進む楽しみもある。

戦闘では魔法の選択が勝敗を左右する。“Sleep”で敵を眠らせ、“Repel”で距離を取るなど、状況に応じて魔法を組み合わせることで、少人数でも強敵に立ち向かうことができる。体力と魔力の管理を怠らず、戦闘ごとに小休止を挟むのが理想的だ。

◆ シャドーロード攻略の鍵

物語の核心である3体のシャドーロード――Hatred(憎悪)、Cowardice(臆病)、Falsehood(虚偽)は、それぞれの徳の歪んだ象徴としてブリタニア各地に出没する。彼らは特定の条件下でしか姿を現さず、日中には出現しないなど、攻略には時間と場所の把握が不可欠だ。 倒すためには、各シャドーロードに対応する“真の石(Gem of Virtue)”を手に入れ、それを正しい順序で使用する必要がある。この手順を間違えると逆に力を増幅させてしまうため、入手した文献やNPCのヒントを細かく読み解くことが求められる。単純なボス戦ではなく、知識と観察が勝利を導く仕組みなのだ。

◆ ロード・ブリティッシュ救出への道

最終目的は、地下世界の深部に幽閉されたロード・ブリティッシュを救出すること。その道中では、数多くのトラップや幻影、精神攻撃が待ち受ける。特に“虚偽のシャドーロード”の幻惑によって、仲間同士が疑心暗鬼に陥るイベントは、本作の中でも屈指の名場面といえる。 進行ルートは複数あり、一本道ではない。地下世界の地形は複雑で、地上との行き来を繰り返しながら、正しいルートを導き出さなければならない。魔法「Blink」や「Gate Travel」を駆使して、地上からの補給を確保しつつ探索を進めるのが効果的だ。ロード・ブリティッシュを見つけ出す瞬間の感動は、シリーズでも屈指のドラマ性を持っている。

◆ 経験値と成長の仕組み

経験値は単に敵を倒すことで得られるだけでなく、困難なクエストを達成したり、人助けを行った際にも加算される。つまり、戦闘よりも“正しい行い”がキャラクターの成長につながるよう設計されているのだ。このシステムはプレイヤーに「戦うか、赦すか」という選択を迫り、単純なレベル上げではない哲学的な遊び方を促してくれる。 レベルが上がることで、アバタールや仲間の体力・魔力上限が増加し、より強力な魔法が使用可能になる。だが、強さそのものよりも“徳を保ったまま進むこと”が重要視されており、真のクリア条件にも関わってくる。

◆ 小技・裏技・豆知識

日本のPC版では、開発者の遊び心として隠し要素もいくつか仕込まれている。特定の日時に特定の村を訪れると、製作者名が刻まれた墓碑を発見できたり、夜間だけ出現する幽霊キャラから奇妙なメッセージを聞けることもある。また、FM TOWNS版では隠しBGMを再生する裏コマンドも存在し、コレクターの間では有名な逸話だ。 こうした“小ネタ”を探す楽しみも、ウルティマシリーズならではの魅力といえる。攻略本を頼らず、自分の足と記録で謎を解き明かしていく過程が、当時のPCゲーマーにとって何よりの達成感だった。

◆ プレイヤー自身の物語を紡ぐ

『ウルティマ5』の攻略に正解はない。どの街から訪れても、どの仲間を選んでも、プレイヤーの行動によって世界は応答する。すべてのプレイがひとつの“物語”として成立するのだ。善き道を貫いてもよし、権力に抗って孤高の反逆者となってもよし。その自由度と自己表現の深さが、他のRPGにはない格別の魅力を放っている。

この自由さがもたらす達成感――それこそが『ウルティマ5』攻略の醍醐味であり、真に“自分だけの冒険”を実感できる瞬間である。

■■■■ 感想や評判

◆ 当時のプレイヤーが感じた衝撃と熱狂

1980年代後半、PCゲームユーザーの間で『ウルティマ5 運命の戦士』が登場したとき、その完成度の高さと思想性の深さに多くのプレイヤーが驚嘆した。単なるファンタジーRPGの枠を超え、政治・哲学・倫理といったテーマを真正面から扱った内容は、まさに“思考するRPG”として受け止められた。 当時のゲーム雑誌でも「人間の信念を問う壮大な物語」「プレイヤーの行動が世界を変える」といった賛辞が並び、国産RPGとは一線を画す存在として評価された。なかでも、時間経過によって住民が生活するシステムや、昼夜の変化による演出はプレイヤーの没入感を高め、「本当に生きている世界」として記憶に残ったという声が多かった。

◆ 海外RPGに感じた“格の違い”

当時、日本のRPGは『ドラゴンクエストII』や『イース』といった国産タイトルが人気の中心にあったが、『ウルティマ5』の持つリアリズムと自由度はそれらとは明らかに異なるものだった。プレイヤーは目的地を指示されることなく、自らの判断で世界を旅する。誰が敵で、何が正義かを自分で見極める必要がある――その構造に「本物の冒険を体験した」と語るプレイヤーは少なくなかった。 また、ブラックソーン政権下の圧政という政治的テーマが描かれていたことも、当時のゲーマーに強い印象を与えた。単なる勧善懲悪ではなく、秩序と自由、忠誠と信念の対立を通して、物語がプレイヤー自身の価値観を揺さぶったのだ。

◆ ゲーム誌での評価とレビュー

当時の『ログイン』や『コンプティーク』などのPC誌では、本作を“西洋RPGの最高峰”として紹介する記事が数多く掲載された。特に高く評価されたのは、プレイヤーの選択によってNPCの反応が変化する“動的世界構築”と、精緻なシナリオ設計である。 一方で「難解すぎる」「英語の原語理解が必要」などの指摘もあり、ライトユーザーには敷居が高いという声もあった。しかしそれがかえって“本格派の証”として受け止められ、熱心なファン層を形成していった。レビューの平均点は非常に高く、移植されたPC-9801版やFM TOWNS版はいずれも名作として定評を得ている。

◆ 長く語り継がれる世界観の重厚さ

プレイヤーの多くが口を揃えて称賛したのが、その重厚な世界観とストーリーテリングである。 単なる魔王退治ではなく、かつての英雄が理想を追いながらも権力の歪みに立ち向かう――その人間ドラマに心を打たれたという感想が多く寄せられた。特に、ブラックソーンがもともとは忠義に厚い人物だったという設定が深みを増し、「悪」とは何かを考えさせる作りになっていることが評価された。 また、プレイヤーが行動することでNPCの態度が変わる仕組みが物語を有機的に動かしており、プレイヤー自身が“歴史の一部”になったかのような感覚を味わえた点が多くのファンの心を掴んだ。

◆ 日本版移植の完成度への賛辞

ポニーキャニオンと富士通による日本語移植版は、当時としては非常に完成度が高かった。独自のフォントと日本語訳は世界観を壊さず、むしろ詩的な印象を与えたと評されている。特にPC-9801版の滑らかな動作やTOWNS版の音楽表現は高く評価され、「国産PCでこれほどの海外RPGを遊べる時代が来た」と驚かれた。 また、マニュアルやマップが丁寧に翻訳・再構成されており、初心者でも世界観を理解しやすかった点が好評だった。ファンの間では「日本語版ウルティマ5こそ黄金期の移植作品」と呼ばれるほどの評価を得ている。

◆ 一方で指摘された難易度と不親切さ

賞賛の声が多い一方で、『ウルティマ5』は決して万人向けではなかった。情報を聞き逃すと進行不能になるケースがあり、マッピングを怠ると方向感覚を失うほど迷うダンジョンも多い。セーブポイントが限られているため、一度の判断ミスが大きな代償となることもあった。 当時のレビューでは「理不尽に感じるほどの難易度」「全体マップを把握するまでが地獄」といった声も散見された。しかし、これらの厳しさが逆に“真の冒険”を演出していたと捉えるプレイヤーも多く、挑戦しがいのある作品として根強い支持を得た。

◆ 現代のファンによる再評価

インターネットの普及以降、海外のファンサイトや動画配信者が『ウルティマ5』を再検証する動きが広まった。現代のオープンワールドRPGの原型として、また「選択と結果」の哲学をゲームに持ち込んだ先駆者として再評価されている。 特に「善行が必ずしも報われない世界」「体制と信念の衝突」というテーマが、現代社会にも通じるとして注目を浴びた。リメイク版や移植エミュレーターを通して新たにプレイした世代からも、「30年以上前の作品とは思えない完成度」「思想の深さが現代的」といった感想が寄せられている。

◆ プレイヤー同士の語り継ぎとコミュニティ

『ウルティマ5』のファン層は長く続いており、SNSやフォーラムでは今も攻略情報や考察が共有されている。特に、徳の概念やシャドーロードの正体を巡る議論は尽きることがない。中には、ブラックソーンを単なる悪役ではなく“体制に利用された悲劇の人物”として再評価するファンもいる。 さらに、日本では当時のマニュアルや付属地図をスキャンして保存するプロジェクトがファン有志によって行われており、文化的遺産としての意識が高まっている。ゲームを超えて「思想と世界観を共有するコミュニティ」が今なお息づいているのだ。

◆ 総合的評価とシリーズ内での位置付け

『ウルティマ5 運命の戦士』は、シリーズ全体の中でも最も完成度の高い作品のひとつとして位置付けられている。『ウルティマ4』で確立された“徳の哲学”を発展させながら、より現実的な社会構造と政治のテーマを導入したことにより、単なるRPGから一歩進んだ“思想的エンターテインメント”として完成した。 その後の『ウルティマ6』や『ウルティマ7』へと続く礎を築き、ブリタニアという世界観を「生きた文明」として確立させた点は特筆に値する。今なお多くのRPG制作者が本作を“教科書”として挙げる理由は、まさにこの思想と構造の両立にある。

◆ ファンが語る“心に残る一言”

数ある名台詞の中でも、多くのファンが心に刻んでいるのがブラックソーンの言葉―― 「善意は時に罪を生む。ならば、恐怖こそが秩序を保つ」 この一言に、本作のテーマのすべてが凝縮されている。善と悪、秩序と自由の狭間で人はどのように生きるべきか――『ウルティマ5』は30年以上経った今も、プレイヤーの心に問いを投げかけ続けている。

■■■■ 良かったところ

◆ 物語の深さと道徳的テーマの成熟

『ウルティマ5 運命の戦士』の最も称賛された点は、単に冒険を描くだけでなく、プレイヤーの行動と倫理観を直接結びつけた点である。ブラックソーンによる圧政と、それに抗う人々の姿は、単なる“悪の打倒”ではなく、正義と秩序の矛盾を描いたドラマとして機能していた。 プレイヤーは「法に従うこと」と「正しいことを行うこと」の違いに直面し、自らの信念で判断を下す。この構造が深い没入感を生み、「ゲームでありながら道徳の実験場」と評されたのも納得できるだろう。こうした思想的深みを持つRPGは、当時の国産作品にはほとんど存在しなかった。

◆ NPCが“生きている”と感じさせる世界設計

昼夜の変化や生活リズムによって、NPCが本当に世界の中で生きているように見える仕組みは、当時として革命的だった。朝になれば農夫が畑に出て、夜には家に戻って眠る。商人は営業時間外に店を閉じ、子どもたちは外で遊び、兵士は見回りをする――このようにプレイヤーが観察できる生活サイクルが細かく設定されていた。 それまでのRPGでは「話しかけると同じ台詞を繰り返すキャラ」が多かったが、『ウルティマ5』では時間帯や状況に応じて反応が変化する。プレイヤーが善行を積むと態度を和らげ、犯罪を犯せば冷たい視線を向ける。この“社会としての一貫性”が、プレイヤーに強いリアリティを与えた。

◆ 自由度の高さと選択の重み

本作は、どの街から訪れてもよく、どのクエストを先に進めても構わない。目的は提示されるが、道筋は強制されない。この自由度が当時のプレイヤーに大きな感動を与えた。 一方で、その自由の裏には責任が伴う。何を選び、どんな行動を取るかが、NPCの反応や世界の状態を左右する。たとえば、囚人を逃がす行為は一見善行のように思えるが、法を破ることで“反逆者”と見なされることもある。すべての選択が世界に痕跡を残す構造は、プレイヤーに“自分の物語”を生きている実感を与えた。

◆ 音楽とサウンドの臨場感

FM音源を最大限に活用したPC-8801、PC-9801版のBGMは、当時のプレイヤーの記憶に深く残っている。夜の静けさを表す低音の旋律や、戦闘時の緊迫したリズムなど、シーンごとに緻密な音作りがされており、世界観の没入を助けた。 特にFM TOWNS版ではCD音源による荘厳なオーケストラ風サウンドが導入され、ファンの間では「映画のようなRPG」と評された。環境音の再現度も高く、波の音や足音、ドアの軋みまで細やかに表現されている。これらの要素が、“ブリタニアにいる感覚”を強める要因となった。

◆ グラフィックの進化と緻密な美術

グラフィック面では、X68000版やFM TOWNS版で特に高く評価された。石畳の質感、炎の揺らめき、建物の陰影表現など、当時のPCでは極めて高水準のドットアートが施されている。 また、キャラクターや背景の色使いも控えめで、ファンタジー世界ながら現実感を重視したトーンで統一されていた。地上と地下のコントラストも美しく、地表の明るい緑と地底の暗い褐色が視覚的にもプレイヤーの心理を引き締める。まさに“中世ブリタニアの空気”を感じさせる演出であった。

◆ 日本語移植の完成度と翻訳の妙

ポニーキャニオンが手掛けた日本語版は、翻訳の精度と文化的な適応力で絶賛された。単なる直訳ではなく、英語特有の表現を自然な日本語へと置き換え、登場人物たちの人格を壊さずに伝えている。 たとえば、ブラックソーンの演説における台詞は日本語版でより荘厳な響きを持たせ、王権の威圧感を際立たせている。翻訳チームが単なる言語変換を超え、“演出の再構築”として取り組んだことが伝わってくる。結果として、日本版ウルティマ5は“翻訳の成功例”として今も名高い。

◆ シリーズの中でも完成されたバランス

『ウルティマ5』は、システムの複雑さとプレイヤーの自由を見事に両立させている。『ウルティマ4』で導入された徳の概念を発展させながら、次作『ウルティマ6』の革新性へと繋がる“中間点”の完成度を誇る。 戦闘、探索、会話、倫理判断――すべての要素が有機的に絡み合い、どれか一つに偏ることがない。結果として、「これほど均整の取れたウルティマは他にない」と語るファンも多い。特にストーリー進行とプレイヤー成長のテンポが絶妙で、長時間プレイしても飽きを感じさせない構成となっている。

◆ キャラクター描写と仲間との絆

本作では、仲間となるキャラクターの人間味が強く打ち出されている。イオロの誠実さ、シャミノの穏やかさ、マリアンの慎ましさ――それぞれが独立した人格を持ち、旅を通じてプレイヤーとの関係が変化していく。 仲間が発するちょっとしたセリフが、重苦しい物語の中で一瞬の安らぎを与えることもあり、プレイヤーにとって彼らは単なる戦闘要員ではなく“人生の伴侶”のような存在となる。シリーズを通して友情と信念を描く要素はここで成熟の域に達した。

◆ ゲームデザインの誠実さ

『ウルティマ5』には、プレイヤーを不必要に苦しめる“理不尽な罠”がほとんど存在しない。困難ではあるが、正しい手順を踏めば必ず打開できるよう設計されている。ヒントは必ずどこかに存在し、注意深く聞けば道が開ける。 この“誠実な設計思想”が、プレイヤーに信頼感を与えた。ゲームそのものが「あなたを裏切らない」というメッセージを持ち、それが作品全体の倫理観にも通じている。挑戦的でありながら理にかなったバランス設計こそ、長く愛される理由のひとつだ。

◆ 芸術作品としての完成度

多くのファンや評論家が語るように、『ウルティマ5』は“ゲーム”という枠を超えて“芸術”の域に達している。政治劇、宗教観、哲学的対話、倫理の葛藤、そして人間の尊厳――これらが一体となって語られる世界は、文学作品にも匹敵する深みを持つ。 グラフィックやサウンドといった視覚・聴覚要素も、単なる装飾ではなくテーマを補強する“演出装置”として機能している。その完成度の高さは、のちのクリエイターたちに計り知れない影響を与えた。

◆ プレイヤーが感じた「感動の余韻」

ロード・ブリティッシュを救出した瞬間、暗闇の世界に光が差し込む演出――その瞬間に涙したプレイヤーも多い。仲間と共に歩んだ旅の軌跡、数多の犠牲と選択がこの瞬間に報われる。 エンディング後の静寂とともに流れるテーマ曲は、多くの人に「この世界から離れたくない」という感情を残した。プレイヤーの中には、クリア後もただブリタニアを歩き、朝焼けの街を眺め続けたという人もいる。それほどまでに“生きた世界”だった。

■■■■ 悪かったところ

◆ 難易度の高さと不親切な設計

『ウルティマ5 運命の戦士』でまず多くのプレイヤーが挙げる不満点は、その難易度の高さである。自由度の高さと裏腹に、次にどこへ行けばよいのかが分かりづらく、情報を見落とすと容易に行き詰まってしまう。 マップが広大で、目的地を示す明確な指針がほとんど存在しないため、初心者にとっては「どこを探せばいいのか分からない」という状況に陥りやすい。NPCから得られるヒントも断片的で、時にはプレイヤー自身が数十ページのメモを作らないと進めないほどだ。 この“手探りの探索感”はリアリティを生み出す一方で、現代的なテンポを好むユーザーには大きな壁となった。

◆ ダンジョン構造の複雑さと迷いやすさ

ブリタニアの地上は美しく広大だが、地下世界の迷宮は容赦がない。特に後半に登場するダンジョンは層が入り組み、罠の配置も巧妙で、わずかな油断で全滅する危険がある。 地図を持たずに進むと完全に方向感覚を失うことも珍しくなく、出口を見つけるまでに現実時間で数時間を要することもある。さらに、同じような通路が続くため、視覚的な目印も乏しい。 一部のプレイヤーからは「マッピングを怠る者には進行不可能」とさえ評され、当時のRPG初心者には敷居が高い構造となっていた。

◆ 操作性とインターフェースの複雑さ

本作は多くのコマンドを駆使して行動する設計であり、慣れるまでに時間がかかる。移動、会話、戦闘、魔法、物の使用といった基本操作すべてに独立したキーが割り当てられており、キー入力の組み合わせを覚えないとスムーズに進行できない。 たとえば、会話でのキーワード入力やアイテム使用の手順は、慣れていないと非常に煩雑で、「操作を覚えるまでが修行」と言われたほどである。現代のRPGのようにメニュー選択式ではなく、テキスト入力式ゆえに誤字ひとつで情報を逃すことも多かった。 この“硬派すぎる操作体系”は、一部のマニア層には歓迎されたが、ライトプレイヤーを遠ざける原因ともなった。

◆ セーブシステムの制限と緊張感の偏り

『ウルティマ5』では、セーブを行えるのは基本的に屋内や宿屋など限られた場所に限られていた。旅の途中で敵に遭遇して敗北すると、それまでの数時間分の進行が失われることもある。 この仕様は緊張感を演出する一方で、社会人や学生プレイヤーにとっては不便きわまりなかった。当時の雑誌レビューでも「もう少し柔軟なセーブシステムが欲しかった」という意見が多く見られた。現代のオートセーブに慣れたプレイヤーが再プレイすると、厳しさを実感するだろう。

◆ 翻訳上の誤解や情報の食い違い

日本語版は高く評価されているが、一部のセリフやキーワード翻訳において微妙なニュアンスの誤差が生じていた。 たとえば、原文では“Virtue”の意味が文脈によって“徳”と“倫理”の両方を指すのに対し、日本語版では常に“徳”と訳されており、場面によっては意味が曖昧になるケースがあった。 また、魔法名や地名の一部がカタカナ表記のまま統一されず、PC-8801版とFM TOWNS版で異なる翻訳が存在することも混乱の原因となった。 ファンの間では「翻訳の味わい」として楽しまれた側面もあるが、正確性の点では一部に改善の余地があった。

◆ パフォーマンスの差と機種間の格差

本作は複数のプラットフォーム(PC-8801、PC-9801、X68000、FM TOWNS)に移植されたが、その性能差がプレイ体験に大きく影響した。 特にPC-8801版では処理速度が遅く、移動や画面描画にタイムラグが発生することが多かった。一方で、FM TOWNS版は快適な動作と美しい音楽を実現しており、同じゲームでも印象が大きく異なった。 また、一部のバージョンではセーブデータの互換性がなく、機種を変えると最初からやり直す必要があった。この点は多くのプレイヤーにとってストレス要因だった。

◆ 初心者には理解しづらい倫理システム

本作の核となる“徳”の概念は哲学的で、RPGに慣れていないプレイヤーには難解だった。善行と悪行の判定が分かりづらく、意図せず非徳的な行動とみなされるケースも多い。 たとえば、善意で困っている人物の財産を持ち帰る行為が“盗み”と認識されることがあり、プレイヤーは「なぜ罰せられるのか」と戸惑った。 また、選択肢によっては何が最善なのか判断がつかず、「結果的に悪に加担してしまう」という展開もあり、初心者には心理的ハードルが高かった。

◆ シナリオ進行のテンポの重さ

ストーリーは深く練られているが、進行スピードは非常にゆっくりしており、イベント発生の間に長い探索を強いられる。 NPCから得られる情報をつなぎ合わせ、広大な世界を移動してようやく次の展開に進む――この構造は、達成感を得るまでに時間がかかる設計となっている。 一部のプレイヤーからは「テンポが重い」「物語が停滞する」との指摘があり、現代的な感覚ではやや間延びして感じられる部分もある。特に同じ台詞を繰り返すNPCが多いため、情報収集に時間がかかりすぎる印象を与えた。

◆ ダークな雰囲気に対する好みの分かれ

前作『ウルティマ4』が光と救済の物語であったのに対し、『ウルティマ5』は陰鬱で政治的な空気を持っている。圧政、裏切り、拷問、洗脳――これらの要素が頻繁に登場するため、純粋な冒険譚を期待していたプレイヤーには重すぎる内容だった。 特に、ブラックソーンの恐怖政治を描く場面では、善良な市民が理不尽に処刑されるなど、ショッキングな展開も多い。 一部のユーザーからは「陰鬱で救いがない」「精神的に疲れる」との感想も寄せられた。しかし、その重さこそが本作の真価であるという声も根強く、好みが分かれる要素となった。

◆ 現代基準での不便さ

現代のRPGと比較すると、インベントリ管理の煩雑さやUIの不統一は明確な欠点と言える。アイテムがカテゴリ別に整理されず、スクロールで探す手間が多い。装備変更にも複数のキー操作を要し、快適とは言いがたい。 また、マップ表示が限定的で、現在地の把握に苦労する点もある。後のシリーズで導入される自動マップ機能が未搭載であるため、プレイヤー自身がノートに地形を描き写す必要があった。こうした“プレイヤー任せ”の部分は、今となっては時代の古さを感じさせる。

◆ それでも残る愛され方

これらの“悪かったところ”は多く存在するが、不思議と本作ではそれが“味”として語り継がれている。 不親切さ、厳しさ、迷い――すべてが“本物の冒険”を構成する要素としてプレイヤーの記憶に残る。自由とは困難を伴うものであり、それを乗り越えてこそ真のアバタールになれる――そのメッセージが、今もファンの心を掴んで離さない。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

◆ アバタール ― 理想と現実のはざまで生きる英雄

本作の主人公であるアバタールは、前作『ウルティマ4』で徳の理想を体現した存在でありながら、今回はその理想が試される立場に置かれる。彼はもはや単なる勇者ではなく、社会と信念の狭間で苦悩する“哲学者のような存在”として描かれている。 プレイヤーの選択によって善にも悪にも傾く可能性を持ち、その行動ひとつでブリタニアの命運が変わる。正義を信じながらも、時に法を破らざるを得ない――この矛盾こそがアバタールの人間らしさを生み出している。 多くのファンは「完璧なヒーローではなく、悩みながら進むアバタールだからこそ共感できる」と語っている。特に、ブラックソーンに直接対峙する場面では、その静かな決意と内面の強さが印象的であり、プレイヤー自身が“人としてどう生きるか”を問われる瞬間でもある。

◆ イオロ ― 忠実なる吟遊詩人

イオロ(Iolo)はシリーズを通して最も愛されるキャラクターの一人だ。彼は陽気な吟遊詩人でありながら、アバタールの長年の友としてその理想を支え続ける。 本作でも、混乱するブリタニアで信念を失わず、常に仲間を励まし、時に皮肉を交えながら重い空気を和らげてくれる。彼のユーモアは物語の潤滑油であり、プレイヤーにとって心の救いとなる。 戦闘面では弓の名手として活躍し、遠距離からの援護に欠かせない存在であるが、それ以上に「仲間を信じる力」が彼の真価である。イオロが発する「信念は人を導く歌のようなものだ」というセリフは、シリーズ屈指の名言として知られている。

◆ シャミノ ― 沈着冷静な旅の戦士

シャミノ(Shamino)は、アバタールが最も信頼を寄せる仲間のひとりであり、旅の導き手として登場する。 もともと王族出身という背景を持ちながらも、地位に固執せず冒険者として生きる姿勢は、多くのプレイヤーに“高貴な謙虚さ”を感じさせた。 彼の魅力は、激情的なイオロとは対照的な冷静さにある。危険な状況でも常に理性的に行動し、時にはアバタールに厳しい言葉を投げかける。だがその叱責には常に友情と信頼が込められており、「真の友」とは何かを体現する存在でもある。 ブリタニアの秩序が崩壊する中で、シャミノが変わらず誠実であり続ける姿勢は、プレイヤーに“徳を保つとはこういうことだ”と静かに教えてくれる。

◆ ブラックソーン ― 恐怖に支配された理想主義者

本作で最も印象に残る人物として、多くのプレイヤーが挙げるのがロード・ブラックソーンである。 彼はもともとロード・ブリティッシュに忠誠を誓う高潔な人物であったが、シャドーロードの影響を受けたことでその理想が歪み、“恐怖による統治”という道に堕ちてしまう。 単純な悪役ではなく、「正義を求めすぎたがゆえに独善に陥った悲劇の男」として描かれており、プレイヤーの心を揺さぶる存在である。 特に印象的なのは、彼がアバタールに語る台詞―― 「秩序なき自由は混沌を呼ぶ。ならば恐怖によって人は正しさを学ぶべきだ」 この言葉には、理想を失った者の絶望と、なお民を守ろうとする微かな善意が同居している。彼を完全に憎むことができないのは、その複雑な人間性ゆえだろう。

◆ ロード・ブリティッシュ ― 王の象徴と不在の意味

シリーズを通じてブリタニアを治める王、ロード・ブリティッシュは本作ではほとんど姿を現さない。だが、その“不在”こそが物語の緊張感を生み出している。 彼が失踪したことで、世界はバランスを失い、ブラックソーンの台頭を許してしまう。しかし、彼自身もまた、過去の理想に縛られた存在であり、「完璧な王ではない」という点が興味深い。 最終盤でアバタールが彼を救出する場面は、単なる王の帰還ではなく、“信念の復権”を象徴している。プレイヤーの中には「ロード・ブリティッシュを救うことは、アバタール自身の魂を取り戻すことだ」と語る人も多い。

◆ マリアン ― 静かなる希望の象徴

数多いサブキャラクターの中で、特に印象的なのが女性キャラクター・マリアン(Marian)だ。彼女は戦士でも魔法使いでもなく、圧政に苦しむ民のひとりとして登場する。 しかし、彼女の言葉には不思議な力があり、絶望する人々に「希望は心の中にある」と語りかける。その姿は混乱のブリタニアにおける“光”のような存在であり、多くのプレイヤーが彼女を“心の支え”とした。 戦闘での役割は小さいものの、彼女の存在が示す「優しさこそ最大の勇気」というテーマは、ウルティマシリーズの核心を象徴している。

◆ シャドーロードたち ― 徳の裏側を映す鏡

本作の敵である3体のシャドーロード――Falsehood(虚偽)、Hatred(憎悪)、Cowardice(臆病)は、前作で掲げられた“真実・愛・勇気”の徳の裏側として存在する。 彼らは単なるモンスターではなく、アバタール自身の心の弱さを象徴する存在であり、倒すというより“受け入れ、克服する”ことで乗り越えなければならない。 プレイヤーの行動が彼らを呼び寄せ、また退ける。つまり、シャドーロードは世界の敵であると同時に、プレイヤー自身の“影”でもあるのだ。 この精神的な構図は、後の多くのRPGに影響を与えた重要な要素であり、シリーズの哲学を深めた。

◆ 市井の人々 ― 世界を支える名もなき存在

『ウルティマ5』の魅力は、主要キャラクターだけでなく、各地の市民にも息づいていることにある。 街の職人、商人、農夫、旅の吟遊詩人、牢獄の囚人――彼ら一人ひとりに生活があり、名前があり、信念がある。中には、体制に逆らって処刑される者、密かにレジスタンスを支援する者もおり、その行動がプレイヤーの心に強い印象を残す。 あるプレイヤーは語る。「名もなき村人が語る一言が、どんな英雄の演説よりも重く感じた」と。まさに、ブリタニアは“人間の営み”によって動いている世界なのだ。

◆ プレイヤーごとに異なる“心の推しキャラ”

興味深いことに、『ウルティマ5』ではプレイヤーごとに“最も心に残るキャラクター”が異なる。 ある人は理想に殉じたブラックソーンを、ある人は静かに希望を語るマリアンを、またある人は陽気に旅を続けるイオロを挙げる。 それは、本作のキャラクターたちが単なる役割ではなく、“それぞれの人生”を持っているからだ。プレイヤーの価値観によって誰が善で、誰が悪かが変わる――この相対的な人間描写が、今も語り継がれる魅力となっている。

◆ キャラクターが映し出す「徳の物語」

ウルティマシリーズの根幹にある“徳”の教えは、抽象的な理念ではなく、キャラクターたちの生き方によって表現される。 イオロの誠実、シャミノの勇気、マリアンの慈悲、そしてブラックソーンの歪んだ正義――これらはすべて、プレイヤーが考える“正しさ”の鏡として存在している。 だからこそ、本作のキャラクターたちはただの登場人物ではなく、プレイヤーの“内なる徳”を映し出す存在であり、彼らを通じてプレイヤー自身が成長していく物語となっているのだ。

[game-7]

●対応パソコンによる違いなど

◆ PC-8801版 ― 限られた環境で生み出された堅実な冒険

PC-8801版『ウルティマ5 運命の戦士』は、日本の8ビットパソコンの代表格であったPC-8801mkII SR以降のシリーズを対象として開発された。 このバージョンは、当時としては性能的に制約が多く、描画スピードや音源面では後発機に劣っていたものの、移植スタッフの工夫によって原作の雰囲気を見事に再現している。 グラフィックは640×200ドット、8色表示という制限のなかで、地形や建物の陰影を細かく描き分け、独特の温かみを持つドット絵が印象的だった。特に、夜の街に灯るランプや城の壁面の濃淡など、色数の少なさを逆手に取った表現は高く評価された。

音楽面ではFM音源YM2203を活用し、3和音+ノイズチャンネルを駆使した重厚なサウンドを実現。

起動時のタイトル曲は、同機種ユーザーの間で“8801サウンドの代表曲”として今も語られる。

処理速度はやや遅く、移動時の描画に間を感じる場面もあったが、それが逆に「静かな旅情」を演出し、RPGとしての雰囲気づくりに一役買っていた。

テキストウィンドウの表示速度も安定しており、当時のPC-8801ユーザーにとっては“最高級の海外RPG体験”であったと言ってよい。

◆ PC-9801版 ― 国内RPG文化の橋渡しとなった完成度

16ビット機として圧倒的な普及率を誇ったPC-9801版は、グラフィック、サウンド、操作性のすべてにおいて最も安定したバランスを持つ移植版だった。 640×400ドットという高解像度画面によって、地形のディテールが格段に向上し、町やダンジョンの構造もより明瞭に表現された。人物や建物の輪郭線も滑らかになり、ブリタニアの空気感をそのままパソコンの画面に閉じ込めたような仕上がりとなっている。

また、日本語フォントの描画が美しく、台詞の可読性が高かった点も特筆すべきだ。英語版特有の堅い言い回しを自然な日本語で表現しつつ、行間や改行のバランスも最適化されているため、読書のようにストーリーを味わえる。

BGMはPC-8801版より音源チャンネル数が多く、旋律に厚みが生まれた。戦闘曲では金属的なFM音が響き、緊張感を演出。街のBGMでは木管を思わせる柔らかな音色が流れ、プレイヤーを心地よく包み込む。

加えて、9801版ではキーレスポンスの向上により、コマンド入力が快適になった。複雑な操作体系を持つ本作において、このレスポンスの速さはゲーム体験を大きく変える要素となった。

その完成度から、PC雑誌では“最も遊びやすいウルティマ”として紹介され、後の日本版RPG制作にも影響を与えた。

◆ X68000版 ― 技術的理想を追求した究極の移植

X68000版は、当時“パソコン界のスーパーファミコン”と称された高性能機の性能を最大限に活かした移植として知られる。 グラフィック解像度は768×512ドット、65536色中256色表示という圧倒的表現力を持ち、他機種版とはまるで別世界のような美しさを誇った。 ブリタニアの大地には光と影のコントラストが鮮明に描かれ、夜明けや夕暮れの色の変化までもリアルに表現されている。水面の反射や炎のゆらめきが滑らかに動く様子は、当時のユーザーを驚愕させた。

BGMはFM音源YM2151による8音ポリフォニー。音の広がりと深みは圧倒的で、洞窟内のエコーや城内の荘厳なオルガン音まで緻密に再現されていた。

また、X68000特有の高レスポンスな処理速度によって、画面切り替えやスクロールが非常にスムーズであり、“海外PC版を超える完成度”と評された。

当時のプレイヤーからは「最も理想的なウルティマ」「本当にブリタニアを歩いているようだ」と絶賛された。

さらに、開発チームはオリジナル要素として一部UIを再構築し、メッセージウィンドウの枠やステータス表示に美しい縁取りを施している。

これにより、単なる移植ではなく“リマスター版”に近い仕上がりとなった。まさにX68000ユーザーにとって誇るべき名作である。

◆ FM TOWNS版 ― オーディオビジュアルRPGの到達点

FM TOWNS版は、光ディスク(CD-ROM)メディアを採用した最先端の移植として登場した。 最大の特徴は、CD-DA音源による高音質BGMである。オーケストラ風の壮大なメインテーマ、静かなピアノの街曲、洞窟で響く重低音のパイプ音など、まるで映画のサウンドトラックを思わせる演出が施されていた。 効果音にもサンプリング音が使用され、ドアの開閉音や雷鳴、足音の響きまでリアルに再現されている。これまでのウルティマが「想像する冒険」だったのに対し、FM TOWNS版では「体験する冒険」へと昇華したと言ってよい。

グラフィックも256色表示に対応し、X68000版と並ぶ美しさを誇る。特にタイトル画面や夜空の星々の描写は、当時のプレイヤーから“幻想的で詩的”と称えられた。

また、CD-ROMの大容量を活かして、各街のBGMがそれぞれ独立しており、場面転換のたびに曲調が変化するのも特徴だ。

ロード時間も極めて短く、TOWNS特有の高速CDドライブが快適なプレイを実現していた。

TOWNS版では独自の追加要素として、プロローグ映像が挿入され、ナレーションによってブリタニアの現状が語られる演出が加えられた。

これにより、プレイヤーは開始時点から“世界の重み”を感じながら冒険に踏み出すことができた。

ファンの間では今なお「最も完成された日本版ウルティマ」と評され、リッチな映像体験を重視するプレイヤーにとっては決定版といえる存在だ。

◆ 比較して見えてくる日本版移植の到達点

4機種を比較すると、それぞれに個性と魅力がある。 PC-8801版は“努力と職人技の象徴”、PC-9801版は“安定した王道”、X68000版は“技術的理想”、FM TOWNS版は“芸術的完成”といった評価に落ち着く。 興味深いのは、どのバージョンも単にスペックの違いを見せつけるだけでなく、それぞれの機種文化に合わせた調整がなされていることだ。 移植を担当したポニーキャニオンと富士通のスタッフは、単なる互換ではなく「その機種のユーザーが最も感動する形」を追求していた。

結果として、『ウルティマ5』は日本のパソコン文化に深く根を下ろすことになり、機種間を越えて多くのファンが語り合う共通の体験となった。

今日でも、レトロPC愛好家の間では「どの版が最高か」を巡る議論が絶えないが、それこそが本作が残した最も幸福な“遺産”だろう。

●同時期に発売されたゲームなど

★ウィザードリィV 災渦の中心

(スタークラフト/1988年/価格8,800円) 『ウルティマ5』と同じく海外RPGを日本に紹介した名シリーズのひとつ。ダンジョン探索型の代表格として人気を博した『ウィザードリィV』は、複雑な迷宮構造と戦略的な戦闘で多くのプレイヤーを魅了した。 戦闘バランスは非常にシビアで、プレイヤーは慎重なパーティー構成と魔法の使いどころを見極める必要があった。 当時の国産RPGがグラフィックに力を入れていたのに対し、本作はテキスト中心の設計でありながら、想像力を刺激する“知的な冒険”として評価された。 『ウルティマ5』と並び、RPGの「思考性」を重視する流れを決定づけた作品である。

★ハイドライド3

(T&E SOFT/1987年/価格8,800円) 日本のアクションRPGとして『ウルティマ』に対抗した代表作。 リアルタイムで進行する戦闘システムと、善悪の行動で変化するストーリーが特徴だった。 特に「カルマシステム」と呼ばれる善悪判定は、『ウルティマ4』『5』の“徳の概念”と共鳴する設計で、日本的RPG哲学の先駆けといえる。 ゲーム性と思想性の融合という点で、両作は双璧をなしていた。

★夢幻の心臓III

(クリスタルソフト/1988年/価格9,800円) 『夢幻の心臓III』は国産PC-RPGの中でも“和製ウルティマ”と呼ばれた作品。 広大なマップ、昼夜の概念、NPCのスケジュールなど、『ウルティマ5』に通じるシステムを持つ。 だがストーリーはより日本的で、英雄譚よりも“個人の運命”を描いた叙情的な構成が特徴。 プレイヤーは世界を救うためではなく、自らの生き方を見つめ直すために旅をする。 “RPGに文学を持ち込んだ作品”として名高い。

★ソーサリアン

(日本ファルコム/1988年/価格9,800円) ファルコムの人気シリーズ『ドラゴンスレイヤー』の流れを汲むアクションRPG。 職業・年齢・成長・寿命といった概念を導入し、時間の経過とともにキャラクターが老いていく要素が斬新だった。 ウルティマシリーズが思想的であるのに対し、『ソーサリアン』は“生きることそのもの”をシステムに落とし込んだ点が評価された。 多くのシナリオディスクが追加販売され、長く遊べる拡張性も魅力だった。

★覇邪の封印

(エニックス/1987年/価格8,800円) 壮大な世界地図とシームレスな戦闘で注目を集めた国産RPG。 プレイヤーは広大な大陸を自由に旅し、仲間を集めて冒険を進める。 『ウルティマ5』と同様にプレイヤーの選択が結果を左右し、敵味方の関係が行動によって変化する。 当時のエニックスが海外RPGに刺激を受けて制作した“国産ウルティマ”とも言われる存在だ。

★デーモンズリング

(ハドソン/1988年/価格7,800円) ファンタジー世界での戦闘と謎解きを組み合わせた、ハドソン初期の本格派RPG。 精霊との契約や魔法の相性といった戦略要素が強く、PC-8801/9801両対応でリリースされた。 『ウルティマ5』が持つ“世界に法則性を与える設計思想”を日本的に再構築しており、後のハドソンRPGに影響を与えた。

★ブラックオニキス

(BPS/1987年再販/価格7,800円) 日本RPG黎明期を代表する古典的名作。 『ウルティマ』シリーズの影響を最も早く受けた作品でもあり、街・ダンジョン・戦闘の三層構造を国産PC向けに簡略化した。 『ウルティマ5』発売のころには既に古典と化していたが、多くのプレイヤーがRPG入門としてこの作品から世界に入っていた。 『ウルティマ5』がその“卒業試験”のような存在に見えたというファンも少なくない。

★ファンタシースター

(セガ/1987年/価格6,800円) セガ・マークIII用として発売された本作は、家庭用RPGながら3DダンジョンとSF世界を融合させた革新作。 宇宙規模の冒険や女性主人公アリサの存在など、当時のゲームとして極めて先進的だった。 ウルティマシリーズの“科学と魔法の融合”という理念を、コンソール機で体現した数少ない作品の一つである。

★ザナドゥ・シナリオII

(日本ファルコム/1987年/価格9,800円) アクションRPGの先駆け『ザナドゥ』の追加シナリオで、迷宮探索の自由度と難易度の高さが特徴。 プレイヤーの選択によってゲームバランスが激変し、上級者向けの設計となっていた。 『ウルティマ5』が哲学的RPGの完成形であるなら、『ザナドゥII』はストイックな探索RPGの極致であり、当時のPCゲーマーにとって両作品は“東西の両巨頭”と位置づけられていた。

★イースII

(日本ファルコム/1988年/価格9,800円) 軽快なアクションとドラマティックな物語展開で人気を博した『イースII』。 『ウルティマ5』がプレイヤーの倫理観を問うのに対し、『イースII』は感情を刺激する“叙事詩”として完成していた。 PC-8801/9801/FM TOWNSなど複数機種に移植され、BGMの完成度は当時のRPG中でも随一。 音楽とストーリーでプレイヤーを引き込む構成は、“心で感じるRPG”としての対極的魅力を放っていた。

◆ 総括:ウルティマ5が築いた1988年RPG文化の地平

1988年前後は、RPGが思想・技術・感情のすべてで成熟期を迎えた時代である。 『ウルティマ5』はその中心に立ち、プレイヤーに“自由とは何か”“正義とは何か”を問いかけた。 同時期に登場した他の作品が“冒険の楽しさ”や“戦闘の爽快感”を重視していたのに対し、『ウルティマ5』は“世界をどう生きるか”を主題に掲げた。 この哲学的視点が後の国産RPGにも受け継がれ、『天外魔境』『レガイア伝説』『MOTHER』といった独自の物語性を持つ作品へと繋がっていく。

したがって、『ウルティマ5』は単なる名作RPGにとどまらず、1980年代末のゲーム文化そのものを象徴する“思想の柱”であり、

同時代の名作群とともに、今なお語り継がれる伝説の年――それが1988年だった。

■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【中古】 ウルティマ2 聖者への道/ファミコン

ファミコン ウルティマ 聖者への道 セーブ可 (ソフトのみ) FC 【中古】

【ゆうメール2個まで200円】FC ファミコンソフト ポニーキャニオン ウルティマ〜聖者への道ロールプレイングゲーム ファミリーコンピュ..

▲【ゆうメール2個まで200円】GB ゲームボーイソフト ウルティマ 失われたルーン RPG 動作確認済み 本体のみ 【中古】【箱説なし】【代..

FC ファミコンソフト ポニーキャニオン ウルティマ 恐怖のエクソダス Ultimaロールプレイングゲーム ファミリーコンピュータカセット ..

評価 5

評価 5

![【中古】【表紙説明書なし】[FC] Ultima(ウルティマ) 〜恐怖のエクソダス〜 ポニーキャニオン (19871009)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/7010/2/cg70102320.jpg?_ex=128x128)